2. 福建工程学院 电子电气与物理学院, 福建 福州 350108

2. School of Electronic, Electrical Engineering and Physics, Fujian University of Technology, Fuzhou 350108, Fujian, China

基层社会治理是国家治理的起点和根基,也是国家治理的微观形态和缩影[1]。在国家治理体系中,基层社会治理既是最基础、最根本的环节,也是问题最多、矛盾最深的环节。城市基层社会治理的成效如何,将直接关系到城市社会主体的切身利益,影响广大城市居民的获得感、幸福感、安全感,也影响着国家治理体系和治理能力现代化水平的提升。当下,我国城市基层社会治理存在着服务供给与群众需求之间的剪刀差大,城区治理碎片化,政府部门条块分割、权责不清、扯皮纠缠等问题,制约了城市基层社会治理的高质量发展。党的二十大指出,要健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能,不断完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。目前,以大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算、5G技术等为代表的数字技术发展迅速,大幅提高了信息收集汇聚、分析处理、交流交互的效率[2],为城市基层社会治理工作提供了坚实的技术支撑与发展驱动力,也为解决现有治理难题提供了一种新思路和新解法。

现有关于城市基层社会治理的理论研究,其视域涵盖了主体、模式、体制、机制、困境、路径等诸多方面,提出构建新型的城市社区治理模式,向社区和居民赋权[3],完善参与式治理机制[4],实现政府与城市基层社会的同构和互动[5]。面对社会基层治理重心下移的后果与初衷背离、技术运用不足与偏差以及社会协同不足等困境[6],可以通过思想强化、平台再造、技术融合等手段[7],促使社会治理由“传统粗放管理”向“现代精细治理”转换[8]。随着数字时代的到来,运用数字手段加强城市基层社会治理成为一种新的趋势,技术赋能也成为一种新的研究视角。学术界从技术赋能的应用场景、对赋能对象的影响、运行机理等角度展开研究,并对技术赋能与城市基层社会治理的关联研究进行了探索。有研究指出,当前的社会治理变革是由网络的社会技术发展和公共数据的开放推动的[9],带来了提高生活质量、增强复原力、优化资源利用、赋予社区权力和实现可持续发展等方面的机遇[10]。技术的赋能效应从“治理挑战—解决方案—潜在影响”的治理过程出发[11],形成多元主体“多跨协同”的治理机制[12],实现城市治理中的组织重构和流程再造[13],提高公共部门治理绩效,不断创造新型公共价值服务,实现治理现代化目标[14]。

不过,经过文献梳理发现,既有研究大多聚焦数字技术在公共服务领域的运用及成效,但较少有研究结合实地案例深入讨论数字技术在城市基层社会治理领域的运用及其产生的效应。对于数字技术赋能,现有研究缺乏标准的分析框架,对理论构筑的释义缺乏深入解读和检验。在具体的城市基层社会治理实践过程中,存在着技术配套机制不健全、数据融合存在部门壁垒、居民沟通渠道单一、参与主体治理意愿不高等问题。面对这些挑战和问题,城市基层如何运用数字技术提高治理效能?如何在现有的治理资源条件下识别、整合和匹配治理要素?多元治理要素之间能否通过技术赋能实现有效衔接?其背后蕴含着怎样的运行逻辑?针对以上问题,本文尝试从数字技术赋能的视角出发去探讨城市基层社会治理,通过对福州市鼓楼区“一线处置”典型案例的深度调研和参与式观察学习,探讨并检验本文理论构筑的解释性。

二、理论基础和分析框架 (一) 理论基础数字治理理论是在新公共管理受到理论与实践的双重重创、数字技术蓬勃发展、经济全球化加速推进、网络社会迅速崛起、数字时代来临的综合背景下产生的。其核心思想可以归结为“重新整合”“数字化变革”与“以需求为基础的整体主义”三大主张,即通过引进大数据、云计算、区块链等先进的数字技术,创造一个体积更庞大、数据存储量更多、涵盖范围更广的行政运作系统,将原先从公共部门中分散出去的服务和职能协同起来,建立一个跨组织、跨部门的整体治理结构[15],构建数字化平台来进行数据共享和资源整合,重塑公共部门组织结构和内部文化,实现公共服务的协同发展[16],从而简化行政流程、强化公众监督,以实现公民需求的端与端连接,提供让公民更为满意的公共服务[17]。数字治理理论以协调和整合为核心理念,强调要运用数字化手段回应和满足公民需求,强化数字治理思维,进行治理流程的再造与重塑,以数字技术驱动来提高社会治理效能,力求实现还权于民、还权于社会,以更高效、更便捷的方式提供公共服务,不断唤醒公共意识、创造公共价值、实现社会“智治”。

赋能理论,又被称作赋权理论、激发权能理论或者授权赋能理论,被广泛应用于企业管理、社会工作、心理救助、医疗服务、教育管理、社会治理等领域。其强调赋予被赋能对象资格、权力和行动能力,运用多样化的赋能方式和手段,促使赋能对象能力提升,实现最终的赋能目标。从赋能对象来看,其主要强调赋能对象的被赋能过程,聚焦赋能对象的能力在赋能前后的变化。从赋能方式来看,赋能主要是借助传播交流、学习参与、对话合作、管理决策等过程或者依托数字化技术、网络平台等渠道进行的。从赋能目标来看,赋能主要是为了激发被赋能对象的发展潜力与自我效能感,提高其对外界的影响力,以期更好地达到目的。

关于数字技术赋能的内涵,学术界目前暂未形成统一的认识。所谓数字技术,是指新一轮技术革命中以互联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等为代表的技术,这些技术具有自由、开放、共享、实时、互动的特点。当前,数字技术正在催动经济、社会、政治等各大领域的深层次变革,日渐成为产业结构升级与社会治理转型的驱动力,其中的核心机制就是“赋能”。“赋能”并不是简单地赋予行动主体能力或者权力,而是去激发行动主体的内生动力,赋予其实现既定目标的能力、途径与方法,以增加目标实现的可能性。因此,本文从“技术”和“赋能”两个维度出发,将数字技术赋能的内涵界定为以数字技术为发展依托,通过数字平台提供、信息技术扩散、应用场景改造等手段来激发和强化行动主体发展的内生动力,赋予行动主体实现既定目标的能力与渠道,从而达成行动目标的一种方式。

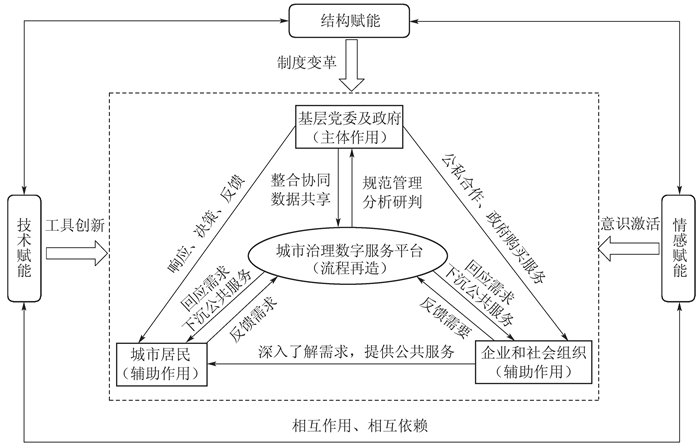

(二) 分析框架作为数字技术渗透和扩散的发展过程,数字技术赋能可以推进治理信息的互联互通与治理资源的融通共享,让数字治理与制度治理良性互动。结合已有理论研究和实践,本文从数字技术赋能对城市基层社会治理的适用性出发,围绕城市基层社会治理的核心定义,进一步借鉴数字治理理论与赋能理论,提炼出“技术赋能—结构赋能—情感赋能”的作用路径,搭建出数字技术赋能多元主体参与城市基层社会治理的分析框架,以此深度挖掘数字技术嵌入城市基层社会治理的赋能逻辑。

技术赋能是推动治理逻辑重构的“绣花针”,通过对治理工具进行创新和融合,改变了治理权力的传统特征和运行方式,从而改变了治理主体的行动能力和机会结构。从城市基层社会治理的领域来看,技术赋能的过程主要是消除被赋能者所面临的数据壁垒和行动障碍,促进被赋能者之间治理资源整合、治理流程优化,从而实现信息共通、资源共享。一方面,通过技术扩散和数据联动等手段,完善社会治理数字平台的信息管理系统,健全应用子系统,整合各类数据信息库,促进数据信息融通共享,破解治理信息不对称的难题,打破部门间的信息层级壁垒与“信息割据”格局,为城市基层社会治理的协同共治奠定基础。另一方面,通过优化业务系统,做好城市基层社会治理、经济管理等相关业务系统的拓展升级和协同建设工作,实现治理流程的重塑再造,不断深化城市精细化管理。

结构赋能是从组织层面出发,通过数字技术来促进制度调适与变革,从而实现价值共识、决策共议、行动共治、责任共担,营造授权赋能的组织氛围,提升内外部条件来为行动主体赋予力量。权力所有者在授权赋能的过程中要发挥好引导作用,通过优化顶层设计,将更多的选择权授予那些在组织中处于权力弱势地位的人,帮助被赋能者提高解决问题的能力[18]。其一,通过制定责任清单的形式,厘清政府部门和街道、乡镇的治理权责,向基层下放事权、财权、行政执法权等权力,将社会治理重心从政治高位向基层不断下移。其二,通过优化权能配置、完善配套机制,为联动治理建设提供合法化支撑,促进基层社会治理端口前移和下移,有助于完善预警研判机制,促使治理机制与制度更加规范。其三,数字技术为城市居民、企业和社会组织提供了网络问政的便捷平台,对政府信息公开透明和及时处理反馈形成倒逼压力,带动更多主体参政议政,形成全方位的监督,推进城市基层社会治理从“条块分立”走向“立体交互”。

情感赋能是从心理学的视角对被赋能者的心理状况和价值归属进行研究,认为赋能是被赋能者对自身的存在感、工作能力、工作价值、工作影响力的意识唤醒、心理感知、动力激活、情感共鸣、扩散及循环的过程。针对城市基层社会治理而言,情感赋能的作用机制主要在于激发多元主体参与社会治理的主动意愿和提高治理主体的满意度、效能感、幸福感两个方面。一方面,数字技术可以让社会治理行为被最大限度可视化、定量化、标准化,有效拓展居民、企业、社会组织参与社会治理工作的空间,从而激发多元主体参与治理的主观能动意识,进而转化为心理意识驱动治理行为的运作因素。另一方面,便捷实用的数字平台能够将许多治理事项由以往繁琐机械的手动上报转化为智能化的平台一键上报,有利于提高工作人员的工作效率,有效缓解工作人员因工作量大、工作内容繁琐等原因导致的倦怠情绪,提升完成任务的自我效能感。同时,数字技术的应用也可以在一定程度上保障各主体参加城市基层社会治理的知情权、参与权、监督权,增加多元主体参与社会治理的互动性,增强其获得感、幸福感、安全感。

进一步结合数字治理理论与赋能理论的核心思想,从数字技术赋能对城市基层社会治理的适用性出发,围绕数字技术与治理主体的弥合互动,搭建出数字技术赋能多元主体参与城市基层社会治理的分析框架,如图 1所示。

|

图 1 数字技术赋能多元主体参与城市基层社会治理的分析框架 |

数字技术不是简单、机械地植入城市基层社会治理当中,而是通过复杂的适应匹配和不断地调节试错,通过与多元治理主体的互动配合与联合行动,做到治理资源的整合协同、治理数据的融通共享、治理需求的精准回应、治理流程的重塑再造,最大化地发挥“技术赋能”的功能效用。基层党委及政府、城市居民、企业、社会组织等治理主体借助数字平台实现协同治理和多元互动。其中,基层党委及政府是主导力量,统领着公共服务和治理资源;城市居民、企业和社会组织既是服务对象,也是参与主体,城市居民、企业和社会组织发挥着辅助作用,能够利用个人能力、企业资源、组织工具等提供公共服务,共同参与解决社会治理问题。

三、数字技术赋能城市基层社会治理何以可能数字时代,用数字技术赋能的方式来推进城市基层社会治理工作是一种行之有效的方法。为破解基层社会治理中的权责观念不对等、服务供给不足、部门协作治理能力弱、治理数据融通水平低等困境,福州市鼓楼区探索启动“一线呼叫、一线报到、一线处置”社会治理改革,打造并完善“鼓楼智脑”平台,运用数字技术在信息存储、处理、流动等方面的优势,按照综合系统集成、运转高效快速、处置及时有力的方法,走出了一条数字化视域下的城市基层社会治理新路径[19],破解了“小马拉大车”的基层治理困境。鼓楼区“一线处置”社会治理改革荣获“中国领军智慧城区奖”,以全国第二名入选国家智能社会治理综合实验基地(全国仅十个综合基地),获评第二届中国城市基层社会治理创新十大优秀案例①,在一定程度上代表我国城市基层社会治理创新的重要方向,为研究城市基层社会治理提供了丰富的实践素材。通过对该案例的深度挖掘,可以发现,数字技术赋能城市基层治理并非一蹴而就,而是通过技术赋能、结构赋能、情感赋能等方式,增加城市基层社会治理的“数字技术”含量,拓展数字技术赋权基层、赋能社会的双重功能,提升社会治理效能。因此,本文尝试将上述的分析框架运用到福州市鼓楼区“一线处置”工作的生动实践中,理顺数字技术赋能城市基层社会治理的逻辑理路与内在机理,阐释与检验理论架构的合理性。

① 本文关于鼓楼区“一线处置”社会治理改革的所有资料来源于2021年4月至2022年3月对福州市鼓楼区区级、街道的“一线处置”工作人员、长威信息科技发展股份有限公司鼓楼智脑项目负责人、鼓楼区居民的访谈以及相关规范性文件与官方新闻稿件。

(一) 技术赋能:治理工具的创新与融合数字服务平台是实现技术赋能的先决条件,也是城市基层社会治理数字化改革的实践载体。技术赋能从治理工具出发,建立统一的城市基层社会治理数字服务平台,实现治理资源的重新分配与多向流动。在平台的运营、建设和应用中,有效链接多元治理主体,促进治理流程再造与业务系统优化,打破此前的“信息割据”的格局,破解基层治理信息不对称的难题,消除被赋能者所面临的数据壁垒与行动障碍,使其获得更多的治理资源,拥有更大的发展空间。2019年6月,福州市鼓楼区在工作中提出“一线处置”的治理思路,充分利用数字技术工具,搭建“鼓楼智脑”数字平台,实现信息共享、数据融通;优化业务服务系统,推动治理流程再造。

1.资源整合:以数字平台统筹全域

高水平的城市基层社会治理离不开现代科技和信息化手段的技术支撑。通过搭建数字治理平台,将原本分散的数据信息资源整合起来,采用系统管理思维,实现业务流程再造,持续深化城市精细化管理,助推城市基层治理的协同发展。

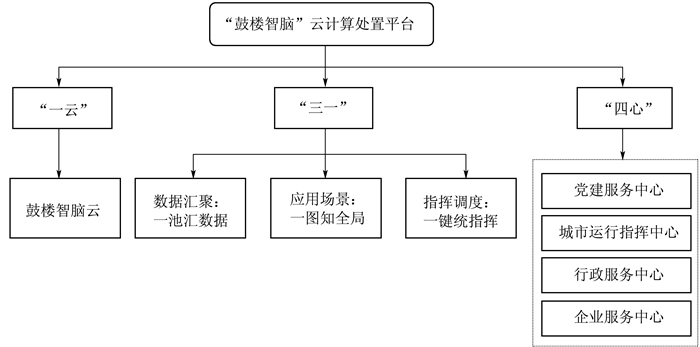

一是加大资金投入,建设数字服务平台。一方面,以城市大脑建设为发展依托,搭建基层治理数字服务平台,集成数字城管平台、网格化管理平台、智慧社区服务平台等多平台业务,完善集电话、信函、电子信箱、短信、微博、微信、政务App等于一体的群众诉求综合受理平台,形成统一指挥、协同配合、集团作战的城市大脑,全面指挥协调城市基层社会治理工作。另一方面,基层治理数字服务平台建设后期的平台运维工作任重道远,需要长期演进、更新迭代、持续推动应用创新。通过招标、公私合作、政府购买服务等方式,引入多方资本,加大信息化建设的资金投入,提高数字平台运行的流畅度和运营的可持续性。“鼓楼智脑”在12345便民服务平台、“片长制”网格化平台和网上行政审批系统的基础上搭建了“一云+三一+四心”框架,如图 2所示,从数据汇聚、应用场景、指挥调度等环节展开探索,使其数字接入渠道更加广阔、治理资源更为聚合、技术赋能效果更为明显。

|

图 2 “鼓楼智脑”云计算平台系统框架 |

二是打破数据壁垒,加快信息融通共享。一方面,根据治理需求,建立数据资源目录,规定数据获取与共享的规则,以应用场景的形式来驱动数据资源的汇集,形成治理浪潮中的“防潮堤”。鼓楼区在“鼓楼智脑”平台上专门开发出“一线处置”功能模块,将分散在不同部门的100类数据库、近5 000万条数据进行整合融合,归并开发出30多个应用子系统,为“一线处置”社会治理平台运转提供了技术支撑和赋能载体,实现治理信息的整合协同。另一方面,通过云端化治理实现数据资源与人员设备的并联互动,提高数据资源的系统采集能力和数据共享交换能力,加快业务数据的有效衔接,消灭“数据孤岛”。面对海量分散的数据信息,“鼓楼智脑”通过大数据比对、智能算法、字段识别、历史事件关键词匹配等方式,结合事项上报地区的经纬度定位情况进行智能分发,将待办事项流转至属地街镇进行兜底处置。

2.治理闭环:以流程再造提质增效

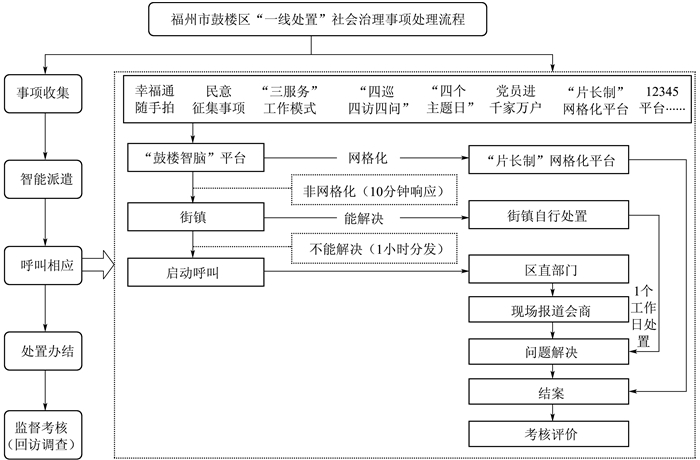

优化业务系统,实现流程重塑再造。其一,采用系统工程思维,设立标准化、专业化的系统组件和服务组件,减少业务系统联动处置过程中出现的数据盲区、数据打架、系统崩溃等问题。其二,进行数字化运营,借助数字治理平台,将治理信息进行跨时空、高效率、高流动性地传递,实现业务的在线办理。其三,定期更新应用数据库,优化群众诉求件的工单接单、派单、流传及处置流程。其四,树立用户思维,考虑不同场景下公众参与社会治理的实际需求,开发便民功能。鼓楼区借助“鼓楼智脑”平台不断统筹信息管理系统,通过加载事项收集汇总、自动分发、智能流转、智能提醒、智能分析等功能,形成了“事项收集—智能派遣—呼叫响应—处置办结—监督考核”所有环节的全流程实时跟踪,优化业务流程再造,实现基层治理闭环,促进治理事项高效运行,如图 3所示。

|

图 3 福州市鼓楼区“一线处置”社会治理事项处理流程 |

规范化的关联性机制与顺通的横纵合作网络是结构赋能的重要保障。数字技术嵌入城市基层社会治理的本质是数字资源的技术化分配带来的权力的重新配置,须优化治理制度建设的顶层设计,建立完备的系统机制以推进社会治理改革的可持续发展[20]。结构赋能从组织层面出发,通过价值共识、决策共议、行动共治、责任共担等方式,推进社会治理数字化改革。城市基层社会治理进程中存在着顶层设计不够完善、制度规定的合法性不足、权责关系不明确、条块分割现象突出等问题,导致基层处在权力弱势地位。福州市鼓楼区在“一线处置”工作中主张向基层赋权,创新制度设计,推动长效规范治理;厘清权责关系,实现治理职责的结构性调整;重塑条块关系,加强社会治理的透明化建设,形成全方位、立体化的监督氛围。

1.规则约束:以机制重建规范主体行为

城市基层社会治理不仅要构建科学合理、成熟定型的治理制度,而且要注重各项制度的规范性建设,更要完善各项制度间的衔接以形成机制体系。对社会治理系统进行制度优化,可通过完善治理制度的顶层设计、提高治理制度的规范性建设、建立健全扁平化的治理机制等,避免城市基层社会治理陷入失序困局,逐步实现制度优势向赋能成效的转变。

一是优化制度顶层设计。一方面,通过系统思维,自上而下地逐步配套城市基层社会治理的相关制度,做到总体性制度和专项性制度相统一,为城市基层社会治理改革提供总体方向和具体要求。在调研中发现,福州市鼓楼区的“一线处置”相关配套制度和机制是在具体工作实践摸索中逐步补充的,与工作内容有效衔接,充分考虑到具体情况的各种现实因素。另一方面,加强上位法建设,提高数字治理制度规范的合法性,促使基层治理改革有法可依、有据可循。从法规层面出台数字治理的相关规定,以此明确不同治理主体之间的权利和义务关系,避免敷衍推诿回应,缩短工作处理周期,提升部门协作效率和群众的满意度。

二是健全社会治理机制。首先,建立健全双向对接的兜底机制。按照责任清单的要求,进行向上兜底和向下兜底,直至问题解决。其次,建立健全预警研判机制。运用大数据分析技术,对数字治理平台中收集到的诉求事项进行智能分析和研判,梳理总结出近期高频、共性的社会治理问题,并进行集中性的专项治理和前瞻性治理。最后,建立健全长效责任机制。采用领导轮值例会的方式,对权责不清问题和治理空白区域问题进行深度研判和系统梳理,解决治理盲区问题。在调研中了解到,福州市鼓楼区创新治理事项分析整改工作模式,建立对接兜底机制、回访调查机制、预警研判机制、长效责任机制,为“鼓楼智脑”数字治理平台的良性运作提供了系统的机制保障。

2.权能平衡:以权责重配实现基层增能

要发挥数字技术结构赋能的最大效用,就要建立健全权力清单和责任清单,以此来厘清上下级各自的治理权责,杜绝推诿扯皮现象;也要制定规范性文件,向基层放权赋能,不断下移治理重心、下放治理权力、下沉治理资源,在实践中不断实现“还权于民”的善治目标。

一是建立健全责任清单。理顺和规范部门与街道的职责分工,根据属地管理权责,划清属地责任,细化责任清单的内容,并将责任清单纳入基层治理数字服务平台系统,进行数字化管理,防止部门层层向基层转嫁责任,改变以往社会治理权责不对等、各部门各自为战的被动局面,优化治理权能配置,促进各部门联动治理规范化。福州市鼓楼区自启动“一线处置”之后,不断厘清街镇与各部门的权责边界,以责任清单的形式对各部门和街镇的权责界限进行梳理和规范,划分事项属地的主体责任与配合责任,并做好动态更新与长效执行,以确保责任清单的实时一致性。

二是推进基层放权赋能。一方面,赋予基层对各部门的“自下而上”的“呼叫处置权”“考评评价权”“监督反馈权”等,全面提升问题处置效能。鼓楼区依托“鼓楼智脑”平台,将事项处置行为与处置人员的职责权能一一对应,建立和完善呼叫、响应、处置、监督、考核等配套实施机制,实现简单问题马上办、复杂问题快速办、疑难问题限时办。另一方面,克服权力悬浮现象,从省市级层面出台文件规定,向基层下放呼叫权、考核权、监督权、调度权、建议权等权力。在“一线处置”实际工作中,街镇遇到无法自行处置的事项,可以通过“鼓楼智脑”平台,对相关责任部门进行一键呼叫,相关部门须在指定时间、地点报到会商、解决问题。责任清单上具有明确的责任单位和完成时限,由街镇分中心填写具体的会商意见,依法依规进行响应。

3.协同共生:以机构重置优化治理生态

受传统科层官僚制影响,我国城市基层社会治理存在严重的“条块分割、各自为政”的问题,权力在“条”、责任在“块”的现象突出。通过打破条块分割,优化基层机构设置,强化监督考核,实现部门联动治理,构建数字技术与社会治理协同演进的生态系统,进而最大限度地发挥结构赋能的效果。

一是优化机构设置,重塑条块关系。城市基层社会治理工作细碎且烦琐,需要增强管理力量和治理资源。组建城市运行指挥中心作为开展社会治理工作的综合性组织机构,统筹社会治理工作,推进相关部门下沉到街镇一线,通过进驻或者派驻的方式进行联合办公,增强工作默契,不断理顺条块关系,拓展基层服务功能。在调研中发现,鼓楼区成立城市运行指挥中心作为社会治理工作的枢纽型平台,管理和运行“鼓楼智脑”平台,下辖10个街镇一线处置分中心,开展城市社会治理的指挥调度、综合监管、联动处置工作。通过自上而下的纵向层级整合和横向到边的功能协调推动了跨层级、跨事权、跨部门的整合,打破了条块束缚[12],形成高效协同治理的良好形态。

二是进行立体化考核,强化全方位监督。一方面,以城市运行指挥中心作为城市基层社会治理考评工作的牵头单位,将考核人员和考核指标信息纳入基层治理数字服务平台系统,通过技术平台实时展示事项办理负责人员名单、事项处理进度以及处置结果,实时呈现各类处置件的呼叫率、响应率、办结率等治理数据情况,以“绩效指挥棒”来促进部门和街镇在学习和比较中形成“赛马效应”[21]。鼓楼区在“鼓楼智脑”平台上实时更新公布治理事项的处置状态,即处于上报、分发、签收、处置、呼叫、协商、办结、审核、评价中的哪个阶段,做到治理流程的透明化和可追溯化。另一方面,依托基层治理数字服务平台,建立多元主体共同参与、相互制约、相互督促的公开透明的监督体系,完善多方监督反馈机制,实现全方位监督。在鼓楼区“一线处置”工作中,责任部门处置完毕治理事项后,由街镇分中心核查处置结果,在“鼓楼智脑”平台上填写处置办结意见。街镇对部门的报到情况和处置效果给予评价,部门对街镇的呼叫情况准确度进行评价,群众也可以通过鼓楼智脑App、鼓楼社区幸福通微信公众号等平台,对事项处置情况进行满意度评价。

(三) 情感赋能:治理意识的激活及扩散实现多元主体参与互动是数字技术情感赋能城市基层社会治理的重要前提。数字技术的嵌入为多元化主体参与城市基层社会治理提供了便捷的互动平台,促使多元治理主体从旁观者向行动者转变,也让社会多样化治理需求、智慧和力量深入政府组织内部,使其作出的治理决策更加符合民心民意,从而提高群众的获得感、幸福感、安全感,加快提升情感赋能成效。福州市鼓楼区充分调动党政部门、基层人员、民众、企业、社会组织等多元主体参与社会治理的主观能动性,培育城市基层社会治理共同体意识,形成高度统一的自觉力,为筑牢共建共治共享的治理格局提供动力。

1.动力激活:以一核多元加持内生性活力

城市基层社会治理中的不同主体具备不同领域的专业能力,拥有不同方面的治理资源,可以在促进基层社会治理现代化的进程中发挥着重要作用[22]。情感赋能的作用机制主要在于通过学习和掌握一定的数字技术,培育数字思维和参与意识,促进多元治理主体在参与社会生活的过程中增强能力素质和培养自我效能感,从而激发其参与社会治理的内生动力和主动意愿。

一是加强党政引领,强化“以人民为中心”的治理理念。党委和政府作为城市基层社会治理的核心主体,运用数字技术来拓宽民众上报治理诉求的渠道,降低民众参与社会治理的无力感,积极回应民众诉求,充分让人民感受到治理的温度。同时,政府部门内部也要建立扁平沟通的互动理念,加强联动治理,推进基层社会治理数字化转型。福州市鼓楼区巧妙运用数字技术,使其民众既可以通过“党员进千家万户”“民情恳谈日”等民意征集活动直接反馈治理诉求,又可以借助鼓楼智脑App、鼓楼社区幸福通微信公众号等数字工具上报诉求,以此增强居民参与社会治理的归属感和认同感。

二是强化队伍建设,激发基层工作人员自我效能感。鼓楼区“一线处置”工作人员常常身兼多职,容易因基层工作忙、压力大、考核严格、薪资待遇和工作量不成正比等原因出现工作倦怠情绪。为了消解基层工作人员的负面情绪,提高员工留职率,一方面,可以加强工作队伍建设,配齐配强专班人员,配套雇佣兼职人员,为街道、乡镇、社区的社会治理工作注入精干力量。另一方面,通过科学设置绩效考核、提高薪资福利待遇、制订人才个性化发展培养方案等,逐步提高基层工作人员的工作满意度,减少其工作的倦怠感和疲惫感,激发其自我效能感。

三是促进公众参与,培育居民参与治理的主体意识。公众是城市基层社会治理的重要参与主体和关照对象,这就需要不断强化数字治理思维,推动公众从传统时期的“政治冷漠”向信息时代的“政治热情”转变[23]。福州市鼓楼区加强“鼓楼智脑”平台的建设和推广,扩大基层治理数字服务平台的群众覆盖面,并通过与科研院校、技术企业合作开展科普讲座,普及与信息技术相关的政策知识等方式,强化居民的数字思维和技术应用能力,进一步深化城市基层数字治理能力。

四是鼓励企业参与,提升企业参与社会治理的责任意识。企业是城市基层社会治理的重要组成力量,具有很强的社会属性,应建构充分鼓励企业参与社会治理的制度环境[24]。加强政企合作,通过建立政府购买、企业参与的数字化指导性目录表,采用政府购买服务、项目专项经费支持、运用PPP模式等方法,鼓励企业参与基层治理数字服务平台的建设与运营工作。例如,福州长威信息科技发展股份有限公司等新兴科技公司为“鼓楼智脑”平台提供了系统建设与运行维护工作。

五是加强社会协同,增强社会组织参与基层治理的信心。要通过建设社会组织孵化基地、组建专家智库对社会组织的培育和发展提供智力支持等方式,拓展与社会组织的合作渠道。调研发现,鼓楼区“一线处置”面对有些问题时,相关职能部门可以做到“吹哨响应”,但是有些疑难杂症则需要专业领域的社会参与。例如,组织提供外来务工人员心理调节、空巢老人社工服务、残疾人等弱势群体关怀等专业服务,以此助力解决基层社会治理“最后一公里”问题。

2.情感扩散:以精准回应提升群众满意度

数字技术对公共行政系统的数字化改造,是通过交互式的信息搜寻与供给来强化基层治理数字服务平台建设,实现公众治理诉求端到端的精准回应。通过提供优质的公共服务,进一步推进政府与公众间的良性关系,壮大城市基层社会治理共同体,从而提高群众的满意度和幸福感,营造良好的城市基层社会治理氛围,激发治理主体之间的情感共鸣、传播与循环,实现治理目标与治理对象的有效联结与对标。

一是优化服务供给,精准回应群众的治理需求。在基层社会治理实践中,地方政府不同程度地存在着被动回应、模糊回应、胡乱回应、消极回应等回应不力的现象[25],影响了政府公信力,也加剧了社会矛盾。面对群众多样多元的治理需求,鼓楼区将微信、微博、12345便民服务平台、社区治理App等多种接入口嵌入“鼓楼智脑”平台,为群众上报诉求提供多种反映渠道。采用智能技术精准识别治理诉求,并进行分级分类响应,将治理需求与权责主体进行精准对接,联动街镇和各级政府部门进行回应处置,并将事项的处置结果通过平台流转的方式呈现给公众,实现公众需求的精准回应。

二是提高工单办结质量,提升群众满意度。推动国家治理体系和治理能力现代化,本质上要求在优化治理主体结构的基础上,让回应群众诉求的效率和效果实现双提升。利用大数据的数据采集、分析与研判功能,聚焦群众投诉较多的“高频事项”、容易反复的“多发性事项”、复杂性强的“疑难事项”,做到“接诉即办”“未诉先办”[26],提高工单办结质量与时效,最大限度地提高群众的获得感。“鼓楼智脑”在平台数据的基础上进行压力测试和人员负荷估算测试,进一步优化治理流程,将问题响应时限从原来的最快1个工作日缩短至10分钟内响应签收。信息化的工作流程大大提高了事件的处置效率,提高了工作人员的自我效能感,也不断提升群众对社会治理工作的满意度。

四、结论与讨论作为新一代的城市基层社会治理工具,数字技术能够通过与治理主体的多元互动,运用技术赋能、结构赋能、情感赋能的治理路径,重塑治理过程,优化治理机制,不断提升治理效能。一方面,在数字技术与多元主体的弥合互动过程中,数字技术驱动社会治理主体从单一走向多元。数字平台通过汇集、运转、共享、处置各类数据信息,可以克服社会治理中的“数据烟囱”“信息孤岛”等难题,成为“整体智治”的黏合剂。城市居民、企业、社会组织等参与主体通过数字平台上报治理需求,基层党委及政府通过完善机制、重塑流程、整合协同相关的服务和职能,及时下沉资源并回应需求。另一方面,三种赋能路径分别从技术优化、结构重塑、情感激励来对各个治理主体进行赋能,激发行动主体的内生动力,赋予其实现治理目标的能力、途径与方法,以增加目标实现的可能性。通过数字技术赋能,政府的信息中心地位开始“矮化”,开放的数据治理机制也增强了城市居民、企业和社会组织的力量,社会治理活力得以激发,共建共治共享的社会治理格局逐渐形成,从而推动城市基层的高质量治理。

福州市鼓楼区进行“一线处置”创新社会治理改革,打造了城市基层社会治理现代化的鼓楼样板,为解决基层社会治理“最后一公里”难题提供了一种新思路和新方法。我国国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标指出,要加强数字社会和数字政府建设,不断提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平,持续推动社会治理向基层放权赋能、治理重心向基层下移,构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、数据开放共享的基层管理服务平台。随着5G技术、物联网、区块链、人工智能、大数据等信息技术的发展,数字化的模式不断被创新,城市基层社会治理朝着精细化、专业化、智能化的方向不断前进。

数字技术成为影响新时代城市基层社会治理的关键因素,以数字化技术为依托,城市基层社会治理实现数字技术赋能,推动社会治理方式从基于经验到基于数据进行转变,促进城市基层社会治理体系向现代化发展,促进城市基层社会治理生成全周期、智慧化的新模式。

然而,城市基层社会治理的数字技术赋能具有一定的系统性与复杂性,未来需要结合更多的实践案例,深度挖掘其背后的逻辑关系,进一步思考如何实现数字技术赋能的温度和力度有机统一,如何避免数字化治理过程偏移实际,产生技术失准、数字形式主义等问题。值得强调的是,技术是建立在战略管理的前提上的,要用管理来驱动技术,加强应用场景建设,实现应用为王。未来的城市基层社会治理建设,只有实现管理与技术双轮驱动的有机统一,才能实现数字技术赋能的效果最大化。

| [1] |

赵立波, 甘路. 基层治理中集权与放权的均衡机制研究——基于青岛市B区骨干下沉机制的实践探索[J]. 理论学刊, 2021(1): 95-104. |

| [2] |

何晓斌, 李政毅, 卢春天. 大数据技术下的基层社会治理: 路径、问题和思考[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020, 40(1): 97-105. |

| [3] |

WOLFRAM M. Cities shaping grassroots niches for sustainability transitions: conceptual reflections and an exploratory case study[J]. Journal of cleaner Production, 2018, 173: 11-23. DOI:10.1016/j.jclepro.2016.08.044 |

| [4] |

EVERSOLE R. Community agency and community engagement: re-theorising participation in governance[J]. Journal of public policy, 2011, 31(1): 51-71. DOI:10.1017/S0143814X10000206 |

| [5] |

崔运武, 柯尊清. 城市基层社会治理体制运行研究[J]. 学术探索, 2016(10): 64-69. DOI:10.3969/j.issn.1006-723X.2016.10.011 |

| [6] |

任克强. 政府主导城市基层治理模式的现代转向[J]. 南京社会科学, 2021(3): 64-70. DOI:10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2021.03.008 |

| [7] |

邓正阳, 向昉. 从政党重塑基层: 党建创新引领基层治理的实践透视[J]. 社会主义研究, 2021(5): 132-140. |

| [8] |

高立伟. 党建引领下的基层治理智能化精细化研究[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019, 181(21): 52-61. |

| [9] |

GERTRUDIS-CASADO M C, GERTRUDIX-BARRIO M, ALVAREZ-GARCIA S. Professional informations kills and open data. challenges for citizen empowerment and social change[J]. Comunicar, 2016, 24(47): 39-47. |

| [10] |

RAMESH M V. Integration of participatory approaches, systems, and solutions using IoT and AI for designing smart community: case studies from India[C]. New York: Association for computing machinery, 2019: 4-5.

|

| [11] |

关婷, 薛澜, 赵静. 技术赋能的治理创新: 基于中国环境领域的实践案例[J]. 中国行政管理, 2019(4): 58-65. |

| [12] |

郁建兴, 樊靓. 数字技术赋能社会治理及其限度——以杭州城市大脑为分析对象[J]. 经济社会体制比较, 2022(1): 117-126. |

| [13] |

王苹, 王胡林. 提升城市现代化治理能力和水平的实践进路[J]. 理论视野, 2020(4): 82-87. |

| [14] |

于水, 杨杨. 区块链赋能、治理流程优化与创造公共价值[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2020(5): 118-126. |

| [15] |

LEAT D, STOKER G. Towards holistic government: the new reform agenda[M]. New York: Palgrave, 2002: 237.

|

| [16] |

DUNLEAVY P. Digital era governance: IT corporations, the State, and e-government[M]. Oxford: Oxford University Press, 2006: 227-229.

|

| [17] |

WILLIAMSON B. Political computational thinking: policy networks, digital governance and "learning to code"[J]. Critical policy studies, 2016, 10(1): 1-20. |

| [18] |

YUKL G. Managerial leadership: a review of theory and research[J]. Journal of management, 1989, 15(2): 251-289. |

| [19] |

莫思予, 彭辉. 鼓楼"一线处置"获中国城市基层社会治理创新优秀案例奖[N]. 福州日报, 2021-12-06(02).

|

| [20] |

沈费伟, 叶温馨. 基层政府数字治理的运作逻辑、现实困境与优化策略——基于"农事通""社区通""龙游通"数字治理平台的考察[J]. 管理学刊, 2020, 33(6): 26-35. |

| [21] |

MURAYAMA K, ELLIOT A J. The competition-performance relation: a meta-analytic review and test of the opposing processes model of competition and performance[J]. Psychological bulletin, 2012, 138(6): 1035-1070. |

| [22] |

文宏, 林仁镇. 多元如何共治: 新时代基层社会治理共同体构建的现实图景——基于东莞市横沥镇的考察[J]. 理论探讨, 2022(1): 62-69. |

| [23] |

王冠群, 杜永康. 技术赋能下"三治融合"乡村治理体系构建——基于苏北F县的个案研究[J]. 社会科学研究, 2021(5): 124-133. |

| [24] |

郭毅, 徐丹丹. 重视企业在构建社会治理共同体中的作用[N]. 光明日报, 2020-05-05(07).

|

| [25] |

刘冬梅. 精准回应: 以"互联网+"纾解基层社会矛盾的创新探索[J]. 探索, 2016(5): 80-85. |

| [26] |

韩志明, 张武君, 郑耀抚. 浦东新区蓝皮书·上海浦东社会治理发展报告(2022)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2021: 41.

|

2023, Vol. 25

2023, Vol. 25