2. 中国政法大学 法学院,北京 100091

2. Law School, China University of Political Science and Law, Beijing 100091, China

平台经济的兴起带来了市场的繁荣,新业态的蓬勃发展使得各类平台经营者展开激烈竞争,以期能够在时代的浪潮中占据一席之地。伴随着平台经济的发展壮大,市场中涌现出大量新型商业行为,这些行为在激发市场活力的同时对现行竞争秩序提出了新挑战,它们影响着平台经济的健康发展以及市场竞争的有序进行[1]。平台经营者的“二选一”行为就是这些新型商业行为的其中之一。“二选一”行为指平台经营者要求平台内的商户只能在它与它的竞争者之间进行排他性的选择[2]。直观来看,这一行为对该平台经营者的竞争对手造成了冲击,也在一定程度上损害了市场竞争秩序。因而,实践中有权机关往往通过适用以《中华人民共和国反不当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)和《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)为核心的竞争法相关规范来对“二选一”行为进行规制,其中以《反不正当竞争法》第二条以及《反垄断法》第二十二条①为主②。然而,正如有学者所言,平台间的激烈竞争以及媒体的舆论误导等因素导致社会各界对“二选一”行为性质的判断趋于片面化、简单化,将其直接认定为扰乱市场竞争秩序、减损社会整体利益的行为,这可能会影响有权机关对“二选一”行为的评价[3]。鉴于上述认知偏差的影响,对于平台经营者“二选一”行为性质的认定不能仅依靠司法、执法经验,需要对该行为的具体实施情况进行更加科学、完备的考察。在这样的背景下,本文试图解构平台经营者的“二选一”行为,分析在不同情境下平台经营者“二选一”行为可能造成的市场竞争损害,进而发现并反思现有规制思路的不足,寻找更为合适的竞争法规则来对平台经济中平台经营者的“二选一”行为进行规制,达到清晰市场自由与公权力干预的正当界限、规范竞争法条文的适用的目的。

① 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国反垄断法〉的决定》,2008年8月1日施行的《反垄断法》的第十七条目前已调整为第二十二条。本文均采用2022年8月1日施行的新《反垄断法》的条文顺序。

② 《反垄断法》中垄断协议的相关规定同样也可以用来规制“二选一”行为,但是目前实践中还是较为倾向于适用《反垄断法》第二十二条来解决“二选一”行为。持类似观点的学者有焦海涛:《电商平台“二选一”的法律适用与分析方法》,载《中国应用法学》2020年第1期,第49-62页。值得一提的是,在《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国反垄断法〉的决定》公布后,在未来,尤其是在设置安全港的规定出台后,垄断协议规定在规制“二选一”行为上可能也有较大的适用空间。但如何梳理设置安全港后的垄断协议条文、滥用市场支配地位的行为条文与《反不正当竞争法》第二条的关系还值得进一步研究。

一、平台经营者“二选一”行为的类型化分析 (一) 具有市场支配地位的经营者的“二选一”行为目前,实践中倾向不加限定地讨论“二选一”行为的现实危害性,这在一定程度上忽视了市场自身的作用。实际上,“二选一”行为固然存在反竞争效果,但是在一般情形下,该行为无须被规制,市场的优胜劣汰机制足以调整这一行为。

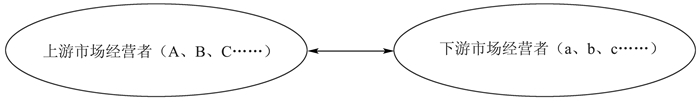

试想,一个相关市场中如果存在数十家市场力量接近的经营者,其中一个经营者实施了“二选一”行为而排斥另一个经营者,此时该行为的排除、限制竞争的效果十分有限。因为对于下游的拥有自由选择权的交易相对方

而言,市场上可供选择的上游经营者仍然很多,它们的选择权并不会因此受到过多影响。对于实施“二选一”行为的上游经营者而言,其“二选一”行为很有可能会造成“伤敌一千,自损八百”的不利后果,因此在排除其他上游经营者的同时也掣肘其自身经营。上游经营者出于市场利益考量,会自发地尽可能避免实施“二选一”行为。所以,当上游经营者并不占有很高的市场份额时,即便它采取“二选一”行为,市场也能够通过自我调节来保障自由的竞争秩序,此时竞争法没有进行干预的必要。这和反垄断法的一贯逻辑相一致[4],即只有当经营者占据足够大的市场份额时,其实施的“二选一”行为才有必要被纳入调整范畴,如图 1所示。当然,交易相对方也可能会实施“二选一”行为,让上游竞争者进行选择,这两者在分析思路上并无根本区别。

|

图 1 上游市场经营者实施“二选一”行为 |

在一般情况下,被纳入调整范畴的经营者的市场力量应达到市场支配地位。当经营者的市场力量达到市场支配地位时,该经营者往往已经在市场的总生产能力中占有很高的份额,现有的及潜在的竞争对手,乃至交易相对方均不足与之相抗衡。此时,除具有市场支配地位的经营者外,其他经营者实际上无法通过充分增加产出来满足交易相对方的转向需求,消费者因此丧失了能够自由选择产品或服务的权利,只能被迫接受具有市场支配地位的经营者提供的产品或者服务[5]。于是,当具有市场支配地位的经营者实施“二选一”行为时,它便通过剥夺交易相对方的自由选择权实现了对市场的控制。综上,当经营者具有市场支配地位时,“二选一”的行为具有产生较大反竞争效果的可能性。

(二) 作为“桥梁”的具有较大市场力量的经营者的“二选一”行为某些情况下,即便经营者并未取得市场支配地位,但是鉴于其在市场中扮演的重要角色,以及它所具有的较大的市场力量,其实质上同样具备对市场造成严重损害的能力。这种现象在具有显著外部性特征的平台经济中更为常见。

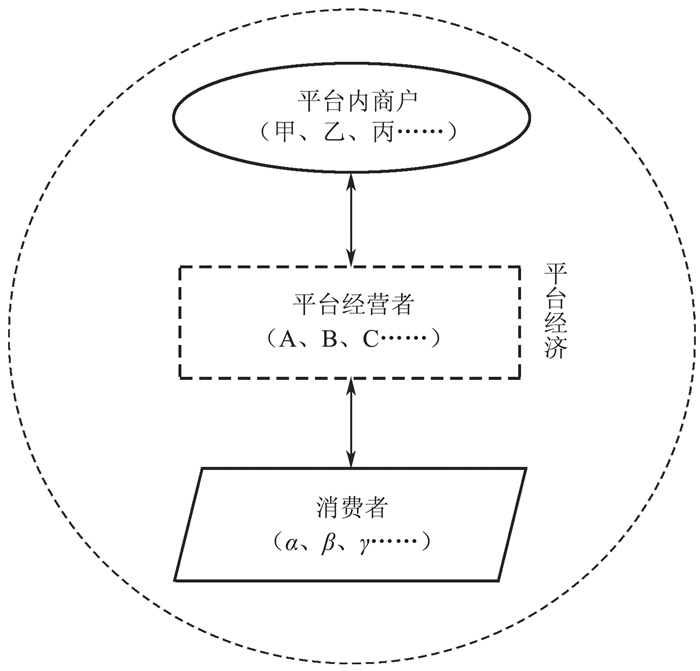

在平台经济运行过程中,平台经营者的经营模式往往如图 2所示,即平台经营者一端连接着平台内的商户,另一端连接着终端的消费者。对于商户而言,平台经营者是沟通它们与终端消费者之间的“桥梁”。这种经营模式能够集聚线上线下的市场要素和市场力量,从而促成交易过程的进行,有效降低交易成本,提高经济效率[6]。其中,平台经营者作为“桥梁”发挥着重要的作用。[7]

|

图 2 平台经营者实施“二选一”行为 |

尽管此类平台经营者能通过搭建“桥梁”使交易各方受益,但其在双边市场中的优势地位也可能引发竞争失序危机。一方面,平台作为提供中介服务的市场主体,往往能够借助需求聚合功能来降低双边主体的交易成本,进而扩大与自身进行交易的商家与用户数量,提升平台满足差异化需求、高效配置资源等服务能力,形成其经营优势[8]。并且,平台经济存在较强的规模效应、网络效应,如果平台经营者的服务质量越高,那么用户的数量和黏性就越大,经营者的市场地位将得到进一步加强。基于上述原因,当市场发展渐趋稳定时,平台经营者的数量相对较少,市场力量往往集中在少数平台经营者手中[9]。而另一方面,平台经营者不断扩张业务范围,所提供的产品、服务往往种类繁多,这就使得销售单一产品或服务的入驻商户的力量难以对平台经营者产生相应制约。这种力量上的差距使两者在交易的过程中处于极不平等的地位。这就导致平台经营者具有滥用其较大市场力量的潜在可能性[10]。

尽管,从理论上讲,当实施“二选一”行为的平台经营者还不具备市场支配地位时,即便它拥有较大市场力量,其“二选一”行为也未必造成严重的排除、限制竞争效果。因为此时市场上仍存在具有竞争能力的其他经营者,交易相对方仍有选择更加优质产品、服务的自主权利①。但是,我们无法排除此类平台经营者所实施的“二选一”行为的危害性,尤其是对于平台内商户生存空间的恶性挤压。换句话说,平台经营者之间的竞争干涉了平台内商户的正常竞争,甚至可能剥夺平台内商户参与市场竞争的资格②。如果等待市场通过自我规制以实现对竞争行为的纠正,那么以平台内商户为代表的经济主体所受到的损害将难以弥补。基于此,竞争法对扮演“桥梁”角色的具有较大市场力量的平台经营者滥用其市场力量的“二选一”行为的规制也具有必要性、迫切性。

① 采用严格的市场自由主义说,我们得到的可能就是这样的观点。参见李剑.零售垄断的竞争法规制——以超市入场费为视角[M].北京:法律出版社,2020:13.换言之,此时选择公权力干预可能有提前干预之嫌,但是当已经预测到市场将会失灵时,公权力的适当干预仍是有必要的。

② 这与上文二(一)中提到的情形不同,在二(一)中,下游的经营者能够直接进行选择,而当中介存在时,平台内商户直接进行选择的功能受到了削弱,即平台经营者能在一定程度上影响下游经营者对上游经营者产品或者服务的选择。

针对上述情形,欧盟的《数字市场法案》(Digital Market Act)中有类似的规定。欧盟将其称为“看门人理论”。《数字市场法案》认为,有必要对那些能够“严重影响欧盟内部市场”“控制着商业用户联系终端消费者的重要通道”“有根深蒂固和持久的地位或者是在可预见的未来享有这样的一种地位”的“看门人”的行为进行规制③。这些领域主要包括搜索引擎、社交网络服务、某些信息服务、操作系统和在线中介服务①。在该法案中,欧盟并未要求这些经营者在市场中具有市场支配地位,而是采用对经营者相关规模描述的方式来认定平台经营者的市场力量。只有达到这一规模的经营者,它们才有可能成为市场中的“看门人”。除此之外,这些“看门人”需要在平台经济中扮演着特定的角色。由此可见,这种“市场力量+经营者角色”的分析方法在平台经济不正当竞争规制研究中已经占据一席之地。

③ 关于“看门人”理论,目前国内已有学者开始介绍,如郭传凯.互联网平台企业封禁行为的反垄断规制路径[J].法学论坛,2021(4):81-89.不过,该文是从商业系统开放性等角度进行论证的。

① Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Market Act), com/2020/84 final.

综上所述,当平台经营者发挥着“桥梁”作用,并且具有较大市场力量时,如果它的“二选一”行为产生了严重限制竞争的后果,竞争法有必要对其进行规制。

二、平台经营者“二选一”行为的竞争效果分析当市场不能对“二选一”行为进行自我规制,而“二选一”行为又对市场竞争秩序产生了严重的损害时,“二选一”行为就应受到规制。

考虑到前述讨论,“二选一”行为对市场造成损害的重要前提是平台经营者具有较大的市场力量。在梳理分析司法机关对饿了么诉美团案的判决②、市场监管总局对阿里巴巴“二选一”行为的处罚决定书③和对美团“二选一”处罚决定书④等相关材料的基础上,结合平台的经营模式,笔者认为“二选一”行为的竞争损害效果评估可以从平台服务市场的竞争环境维度、平台内商户利益维度、消费者权益维度、平台经济发展维度四个维度出发。

② 参见上海拉扎斯信息科技有限公司与北京三快科技有限公司不正当竞争纠纷一审判决书,(2019)浙07民初402号。在该案中,饿了么与美团属同一市场内的竞争者,饿了么认为美团的“调整收费优惠比例迫使商户与‘美团’独家开展经营活动”“强制关停与‘饿了么’平台有合作关系的商户在‘美团外卖’的网店并停止客户端账户使用”等行为侵害了它的合法利益,于是向法院提起诉讼。

③ 参见国家市场监督管理总局行政处罚决定书国市监处〔2021〕28号。在该案中,阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场实施了禁止平台内经营者在其他竞争性平台开店、禁止平台内经营者参加其他竞争性平台促销活动等一系列滥用市场支配地位的行为,市场监管总局认为阿里巴巴的行为违反了《反垄断法》,对它进行了处罚。

④ 参见国家市场监督管理总局行政处罚决定书国市监处罚〔2021〕74号。在该案中,美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场采取了多种手段促使平台内商户签订独家合作协议,并以多种方式推进和保障“二选一”行为实施。市场监管总局认为美团的行为违反了《反垄断法》,对它进行了处罚。

第一,“二选一”行为会影响平台服务市场的整体竞争环境。在市场利益的驱使下,平台经营者往往会展开激烈的竞争。“二选一”行为必然会影响其竞争对手的利益。任何竞争行为都会直接或者间接地对其竞争对手的利益造成损害,单纯地讨论竞争行为对竞争对手的排斥效果将会不当地抬高平台经营者的道德义务。“二选一”行为被规制的根本原因还是在于该行为对于市场本身的破坏性。实际上,“二选一”行为提高了市场的壁垒,锁定了原本可以自由进行选择的平台内商户和消费者。此时,该平台经营者既有的竞争对手和意图进入市场的潜在竞争对手将无法获得该平台内的商户与消费者,平台服务市场的整体竞争环境被扰乱。这使得实施“二选一”行为的平台经营者不当地扩大了它的市场力量,产生了“强者越强,弱者越弱”的马太效应,使该平台经营者牢牢控制平台服务市场,造成严重限制竞争的后果。

第二,“二选一”行为会损害平台内商户的正当利益。一方面,平台内商户的选择权被严格限制,它们在一定程度上丧失了自由交易的权利,间接地被剥夺了参与市场活动的权利。对于平台内商户而言,通过平台进行销售是其实现生产目标的重要环节,而“二选一”行为恶意挤压其生存空间,可能导致平台内商户的盈利能力大打折扣,甚至被排挤出市场。另一方面,“二选一”间接地影响了平台内商户在相关市场的竞争,在面对平台经营者的“二选一”行为时,不遵守“二选一”规定的平台内商户将在市场竞争中处于不利地位。尤其是当平台经营者具有较大市场力量时,如果平台内商户不遵循该平台经营者制定的“游戏规则”,它势必要付出更多的额外费用。这从整体上削减了商户的利润,进而使其处于相较于其他竞争者而言的更不利的地位。

第三,“二选一”行为会损害消费者的正当利益。从短期来看,消费者的选择权受到了限制。“二选一”行为迫使消费者只能在竞争性的平台间择一进行交易,因此消费者丧失了原本可以在不同平台间进行选择的权利。从长期来看,市场竞争强度、水平的降低也有损平台的经营效率与质量,最终将导致社会总体福利的减损。消费者福利首当其冲,其因“二选一”行为的开展而受到持续性损害的风险将显著增加。

第四,“二选一”行为会破坏平台经济的健康发展。从整个平台经济发展的角度来看,“二选一”行为既从宏观上阻碍了要素的自由流动和资源的优化配置①,也在微观上降低了潜在的商户、平台经营者进入市场参与竞争的意愿。这样的结果将导致整个市场为更少数的平台经营者所垄断,降低了各类市场主体参与市场的动力,削弱了平台服务市场的竞争活力。

① 国家市场监督管理总局行政处罚决定书(国市监处罚〔2021〕74号,国市监处罚〔2021〕28号)。

需要注意的是,“二选一”行为也可能带来积极的效果。这种积极效果主要包括解决市场中的“套牢”“搭便车”现象,改善平台经营者的销售体系等[11]。另外,《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》第十七条也列举了“二选一”行为可能产生的积极效果,如“满足产品安全”“保护知识产权”“保护针对交易进行的特定投资” ②。如果平台经营者能够证明其自身行为是为了上述目的,或者是产生了上述积极的竞争效果,那么平台经营者可以基于“合理的理由”为其“二选一”行为进行抗辩,从而免于被认定为滥用市场力量。而在饿了么诉美团案、美团行政处罚案、阿里巴巴行政处罚案等案件中,相关平台经营者并未针对它们的“二选一”行为提出充分的抗辩理由。竞争法有必要对滥用市场力量的平台经营者的“二选一”行为进行规制。

②《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》第十七条:本条所称“正当理由”包括:

(一)为满足产品安全要求所必须;

(二)为保护知识产权所必须;

(三)为保护针对交易进行的特定投资所必须;

(四)能够证明行为具有正当性的其他理由。

在对平台经营者“二选一”行为解构后,有权机关可以对“二选一”行为的不同情形进行划分,依据相应的竞争法规则对其进行规制。然而,在实践中,对竞争法规则内容以及竞争法规则之间关系上的理解不透彻使得有权机关难以有效规制“二选一”行为。一方面,有权机关过分依赖《反不正当竞争法》第二条规制“二选一”行为可能会导致干预过度;另一方面,有权机关简单依据《反垄断法》第二十二条规制“二选一”行为则可能会使得规制不足。

(一) 《反不正当竞争法》第二条对“二选一”行为的规制现状在处理“二选一”行为时,部分有权机关倾向于适用《反不正当竞争法》第二条。例如,浙江省金华市中级人民法院审理的饿了么诉美团案。在该案中,法院根据《反不正当竞争法》第二条,认为美团的行为具有不正当性,造成了严重的损害后果,应当承担民事责任。虽然该判决能够实质性地约束美团的“二选一”行为,但是,其却存在以下问题:作为《反不正当竞争法》一般性条款的第二条在本案中究竟应当如何定位?它在本案中的适用是否具有正当性?

首先,在讨论《反不正当竞争法》第二条适用上的正当性时,有必要先确定反不正当竞争法的基本面向,而这充分体现在反不正当竞争法的变迁过程中。追溯反不正当竞争法的发展历史,它最初衍生于民法,意图处理商业领域新出现的经营者之间的不正当竞争行为[12]。此时经营者的不正当竞争行为主要表现为侵犯同业竞争者的合法权益。例如,早期德国的《反不正当竞争法》规定了数种不正当竞争行为③,以仿冒为例,实施仿冒商标行为的经营者而言,它本质上构成了对持有商标的经营者的权利的侵犯。从某种意义上来说,反不正当竞争法最初可以被认为是侵权法在商业领域的特殊应用。之后,为了保护商业领域中重要的但法律尚未明确规定的“合法权益”,我国《反不正当竞争法》第二条便作为兜底性条款出现并在实践中被予以适用[13]。它的出现在一定程度上弥补了侵权法规定的不完美。针对“二选一”行为,从对侵权法精神的延续上来看,第二条的适用却存在以下问题:第一,被“二选一”行为所排斥的是经营者的“竞争利益”,这一概念过于宽泛,难以界定其范围。市场行为的基本特征之一即为竞争性,严格来讲,任何经营者的竞争行为都可以被认为将损害具有竞争关系的其他经营者的竞争利益,如果片面追求对一方“竞争利益”的保护,则可能会使《反不正当竞争法》沦为保护“个别竞争者”的法律[14]。第二,《反不正当竞争法》第二条往往是在保护侵权法未曾预料到的新的权益时作为补充性规定而得以被适用①,但在“二选一”行为中,平台经营者一般并未侵犯新的权益,相应地,该条也难以被适用。

③ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1909。

① 参见最高人民法院(2009) 民申字第1065号民事裁定书。

后来,反不正当竞争法逐渐开始侧重从竞争法的角度关注市场中的“公平竞争”[15]。为了维护市场竞争的公平,它从道德语义下的“公平”概念出发,对经营者行为的“正当”与否进行评价,进而确定该行为是否应当被反不正当竞争法所规制——这使其脱离侵权法而独立存在[16]。但是,这一路径不论是在理论还是在实践中都引起了一定的争议[17]。一方面,道德的含义本身具有不确定性,尤其是针对竞争行为而言,用道德概念去评价它是残忍的[18];另一方面,即便是反不正当竞争法允许的商业行为,如有奖销售行为,它们在某种意义上也带有“不正当”的色彩[19]。所以,更可靠的说法是,反不正当竞争法在形成具体规范的过程中,已经事先对商业行为所产生的竞争效果进行了权衡。经权衡后被反不正当竞争法所认可的行为,即是“正当的”行为。由于反不正当竞争法所确认的“正当”竞争行为通常也符合一般道德观中对于“正当”的认知,所以,我们更多地以道德标准来评价行为的正当性。于是,为了避免“正当”概念的模糊性所引发的判断标准的不明确,反不正当竞争法通过列举具体行为的方式来认定某一行为“不正当”。然而,平台经济发展瞬息万变,列举式规定无法穷尽一切需要规制的市场行为。《反不正当竞争法》第二条的“兜底性”功能便在此体现,成为实践中有权机关处理亟待规制的新型竞争行为时“有效的”规制工具。尽管这样的做法具有一定效率,能够弥补既有法律规范的不足,但有“向一般条款逃逸”之嫌[20]。如在饿了么诉美团案中,司法机关主要从“被诉行为的不正当性”以及“被诉行为的损害后果”两个角度出发进行论证,似乎并没有重点关注市场力量在“二选一”行为中的作用。这就使得判决结果极容易忽视市场自身的调节力量,使之演变为公权力扩张的产物,造成国家过分干预市场的局面②。故而,即便“二选一”行为确实可能对市场的竞争秩序造成了一定的损害,在适用《反不正当竞争法》第二条时,有权机关仍应当严格遵循法律规范的内在逻辑对该行为予以规制,以维护法律适用的稳定性、可预见性。

② 由于美团在相关市场中实际上占据着市场支配地位,它所实施的“二选一”行为确实产生了严重的竞争损害后果。所以,即便司法机关在判决中并没有过分关注经营者的市场力量,也并没有影响该案件判决结果的正确性。

综上,不论是从侵权法角度还是从侧重竞争的“行为正当性”角度看,目前简单地适用《反不正当竞争法》第二条对平台经营者“二选一”行为进行规制将会导致规制过度。

(二) 《反垄断法》第二十二条对“二选一”行为的规制现状除了依据《反不正当竞争法》第二条对“二选一”行为进行规制外,《反垄断法》第二十二条也是规制“二选一”行为的重要工具。例如,针对天猫“二选一”行为、美团“二选一”行为,国家市场监督管理总局便根据《反垄断法》第二十二条进行了处罚。那么针对“二选一”行为,适用《反垄断法》第二十二条是否是一种有效的治理手段③?

③ 考虑到目前市场监管总局主要依据《反垄断法》第二十二条处理“二选一”行为,本文暂不讨论以第二章垄断协议相关条文为依据对“二选一”行为进行规制的方法。

一方面,与《反不正当竞争法》相比,《反垄断法》最初就是被用来规制市场中经营者排除、限制竞争的垄断行为的具有独立竞争法精神的法律[21];并且根据《反垄断法》第二十二条,“二选一”行为可以被认定为经营者滥用市场行为的一种。但是,在一般情形下,《反垄断法》第二十二条的运用需要经营者具备市场支配地位。“二选一”行为在平台经营者不具有市场支配地位的情形下则难以被规制。而如前所述,不具市场支配地位的平台经营者所实施的“二选一”行为同样有可能造成严重的竞争损害后果。针对这种情形,《反垄断法》第二十二条却无能为力。

另一方面,经营者的市场支配地位在认定上存在困难。尽管《反垄断法》第十八条列举了认定市场支配地位的相关因素,但鉴于平台经济中平台经营者业务的多样性、相关市场界定的复杂性[22]、市场支配地位分析因素的抽象性,有权机关在考察平台经营者是否具有市场支配地位时仍有很大的难度①。这就增加了《反垄断法》第二十二条在适用上的难度[23],使处在被认定为具有市场支配地位边缘的平台经营者得以以更大的概率逃脱法律的制裁。

① 目前对平台经济下经营者市场支配地位的认定进行讨论的文献很多,例如:陈兵.互联网市场支配地位认定方法再探[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020(6):80-88;张怀印.数字经济时代企业市场支配地位认定:基于德国反垄断执法案例的评析[J].德国研究,2019(4):114-129,151-152;叶明.互联网行业市场支配地位的认定困境及其破解路径[J].法商研究,2014(1):31-38,等等。

上述原因使得《反垄断法》第二十二条难以全面有效规制“二选一”行为。因此《反垄断法》第二十二条亟待其他法律规范来弥补其在规制反不正当竞争行为上的局限。

对于《反不正当竞争法》及《反垄断法》条文关系理解的不足使得实践难以对平台经营者的“二选一”行为进行有效、合理的规制。因而,在阐明了“二选一”行为的竞争危害性,并对其所产生的竞争效果进行权衡后,对现行竞争法规范予以重释,进而规范化其适用思路是有效规制“二选一”行为的必由之路。除此之外,充分发挥市场自发调节能力,激活企业社会责任意识,运用非强制性的综合治理手段也有助于增强对“二选一”行为的规制。

四、对“二选一”行为的规制:非强制治理方式与重释现行竞争法规范“二选一”行为的复杂性、特殊性对竞争法规制提出了新的挑战,有必要通过拓展治理手段、规范法规适用等方式,加强对不同情况下平台经营者“二选一”行为的规制,尽可能平衡平台经济中的竞争规制与产业促进,以实现整体经济的高效、优质发展。

(一) 非强制性的市场竞争治理手段考虑到平台经营者“二选一”行为的发生前提,非强制性的综合治理手段就显得尤为必要。随着近年来对“防止资本无序扩张”“强化反垄断”的关注,有权机关加强了对市场失灵现象的纠正力度,并取得了一定的成效[24]。的确,在纠正市场失灵,防止平台经营者滥用市场力量来排斥、限制市场竞争中有权机关扮演了重要的角色,但是我们也不能忽视平台经营者自身的调节能力。具体到“二选一”行为中,当实施“二选一”行为的平台经营者所具有的市场力量并不大时,同一市场内的竞争者、交易相对方通常具备抵制该行为的能力,“二选一”行为并不会造成严重的损害后果,因此采用市场化的、非强制性的治理手段既能够充分发挥市场的能动性,又能够有效避免公权力对市场的过度干预,深化落实“放管服”改革,防止《反不正当竞争法》《反垄断法》单纯沦为“保护个别竞争者”的法律。

在具体措施上,平台经营者可以积极开展内部普法活动,培育巩固守法经营理念。完善自身竞争文化建设,树立正确的竞争观念,努力提高自身的服务水平与服务质量,坚持创新驱动发展,以创新应对市场变化、增强竞争活力,而非实施违法违规的排他性竞争行为。健全反馈表达渠道,认真听取平台内商户、市场消费者的批评、建议。努力完善内部合规控制制度,定期开展内部人员培训,增强内部人员合规意识等。同时,平台经营者应勇于承担社会责任,构建行业自律共同体,发挥行业规章等自治规范在维护市场公平竞争中的积极作用②。

② 国家市场监督管理总局行政指导书国市监行指〔2021〕2号,国市监行指反垄〔2021〕1号。

有权机关则可以积极发挥监督、建议权,制定并发布平台经营者正当竞争行为指南③,为平台经营者规范自身的竞争行为提供遵循,加强对平台经营者的引导,预防垄断行为的发生。建立竞争倡导制度,完善政策支持、激励保障等机制,激发平台经营者创新动力,发挥市场自身净化功能,推进竞争政策的有效实施[25]。同时,充分利用行政指导、行政约谈等方式,提升监管的精细化、差异化、立体化。对于平台量级较小、竞争效果影响较轻的不公平竞争行为,可以通过前置“行政劝告+内部整改”等柔性监管措施,对平台经营者行为进行指引和纠正。在积极引入柔性执法的过程中,有权机关也应注重加强自身执法能力建设,防止不当适用柔性执法措施干扰平台经营者的正常经营活动,从而更好地推动平台经济健康长效发展。

③ 例如,国家市场监督管理总局在2020年9月11日发布了《经营者反垄断合规指南》,2021年10月29日发布了《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。

(二) 《反不正当竞争法》第二条对“二选一”行为的规制进路当实施“二选一”行为的平台经营者的市场力量较大,非强制性的治理手段不能完全纠正市场的无序竞争状态时,我们则需要借助竞争法的力量。针对发挥“桥梁”作用的、具有较大市场力量的平台经营者的“二选一”行为,目前竞争法并没有明确规定,我们可以从发挥一般性条款作用的《反不正当竞争法》第二条入手,探索合适的规制路径。

根据上文对《反不正当竞争法》第二条的分析,对该条可以从三个方面进行理解和适用:

第一,《反不正当竞争法》具有明显的侵权法特征,这一特征始终深深地嵌入在《反不正当竞争法》的精神之中。当商业领域中出现新的值得保护的利益,而法律对这种利益没有明确规定,平台经营者的商业行为又对这种值得保护的利益造成侵害时,有权机关便可以通过对《反不正当竞争法》第二条中“合法权益”进行解释来实现维护这一重要利益的目的。如在“深圳谷米公司与武汉元光公司不正当纠纷案”中,法院即是通过这一进路实现了保护谷米公司数据权益的目的①。

① 参见深圳市谷米科技有限公司与武汉元光科技有限公司等不正当竞争纠纷案,(2017)粤03民初822号。在本案中,武汉元光公司为了提高其开发的智能公交“车来了”App在中国市场的用户量及信息查询的准确度,利用网络爬虫技术大量获取竞争对手深圳谷米公司的同类公交信息查询软件“酷米客”App的实时公交信息数据,并将相关数据无偿使用于“车来了”App软件。谷米公司认为元光公司侵犯了其合法权益,遂向法院提起诉讼。

第二,《反不正当竞争法》第二条应当作为规制“二选一”行为的一般性条款。正如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》中所提及的,《反不正当竞争法》第二条所指向的是那些“经营者扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者合法权益”,且不属于《反不正当竞争法》第二章等法律规范所调整的情形。基于此,当平台经营者已具备较大市场力量,但又尚未取得市场支配地位,不能被纳入《反垄断法》的调整范围,而它所实施的“二选一”行为却对市场竞争秩序、其他经营者以及交易相对方的合法利益造成损害,此刻,《反不正当竞争法》第二条便可以适用。

第三,考虑到《反不正当竞争法》第二条在理论以及实践中面临的新挑战,第二条的适用应当突破单纯依靠“道德概念”等来论证“不当竞争行为”的分析模式,增加对实施限制性行为的平台经营者的市场力量的分析。即在适用《反不正当竞争法》第二条时,有权机关还需要对平台经营者的性质、其行为限制竞争的效果进行严格的分析,以避免造成“假阳性错误”[26]。具体到“二选一”行为的规制中,有权机关应当建立一种“市场力量+经营者角色+竞争效果”的分析模式。《反不正当竞争法》需设置一个虽然达不到市场支配地位但是有必要进行约束的市场力量的门槛,以实现对“二选一”行为的充分规制。尤其是在平台商业模式中,当实施“二选一”行为的平台经营者扮演着重要角色,作为沟通双边市场的“桥梁”,即便其市场力量暂未达到市场支配地位的标准,但只要符合重新设置的市场力量的规制门槛,就应受到《反不正当竞争法》第二条的约束。

回顾司法机关在饿了么诉美团案中的分析路径,虽然法院在适用《反不正当竞争法》第二条时并没有将市场力量作为主要的分析要素,但也未完全忽视对市场力量的考量,并且意图以“优势地位”的表述来淡化市场支配地位认定的严格条件,以实现对具有较强市场力量的平台经营者的“二选一”行为的规制。例如,在阐述“被诉行为”的不正当性部分,法院认为“有优势地位的互联网餐饮交易平台要求某区域内商户都与之达成排他交易,即可能对其他平台产生排除、限制竞争的效果”,以及“美团……占据的优势地位十分明显……利用优势地位……严重限制商户的自主选择权”。正如上文所言,对平台经营者角色以及市场力量的关注才是判断“二选一”行为能否成功排除、限制市场竞争的关键。在这样的逻辑下,有必要重新审视司法机关在饿了么诉美团中的论证,着重增加司法机关在适用《反不正当竞争法》第二条时,对平台经营者自身性质的分析以及对其市场力量的论述。在该案中,美团作为沟通商户与消费者之间的“桥梁”,在一定程度上对于商户具有支配性,特别是当市场中“桥梁”的数量非常有限的时候。此时,美团的市场份额虽然可能不足以到达支配地位,但是其在该市场力量程度下的“二选一”行为足以对外卖餐饮市场造成严重的损害。据此,司法机关再结合美团凭借其市场力量实施的“二选一”行为所造成的损害后果,便可以适用《反不正当竞争法》第二条对该行为进行规制。

(三) 《反垄断法》第二十二条对“二选一”行为的规制进路与《反不正当竞争法》第二条相比,《反垄断法》第二十二条则在对“二选一”行为的规制上具体了许多,它遵循着“经营者具有市场支配地位——竞争效果分析”的路径。以市场监管总局针对美团案所作出的处罚决定书为例,市场监管总局首先认定了美团在市场中的支配地位,然后对其“二选一”行为的竞争效果进行分析,最终根据《反垄断法》第二十二条第一款第(四)项作出处罚。

然而,《反垄断法》第二十二条无法解决不具有市场支配力量的平台经营者实施的“二选一”行为①。试想,在极端情形下,实施“二选一”行为的主要经营者占据着49%的市场份额,而其他众多的市场份额并不大的经营者共同占据了剩余51%市场份额②。虽然该具有较大市场份额的经营者不满足法定的市场支配地位标准,但其实施的行为有可能对其他经营者、消费者乃至市场造成巨大的损害,此时有必要予以规制。而当造成实质损害的“二选一”行为触及《反垄断法》第二十二条的“盲区”时,《反垄断法》便亟待其他法律规范的帮助。

① 尽管有学者试图对该条进行扩大解释,引入“相对支配地位”的概念。例如,许光耀.互联网产业中双边市场情形下支配地位滥用行为的反垄断法调整——兼评奇虎诉腾讯案[J].法学评论,2018(1):108-119。但是反对此观点的学者非常多,如李剑.论结构性要素在我国《反垄断法》中的基础地位——相对优势地位滥用理论之否定[J].政治与法律,2009(10):121-129。

② 当然,当经营者市场份额不到50%时,我们同样可以根据《反垄断法》第二十三条去认定它具有市场支配地位,但是根据《反垄断法》第二十四条,一个经营者市场份额达到50%的,通常可以被推定为具有市场支配地位。此处想要探究的是那些濒临市场支配地位却又不构成市场支配地位的情形。

同为竞争法体系下的《反不正当竞争法》第二条恰好能够裨补阙漏。与作为具体规则的《反垄断法》第二十二条相比,《反不正当竞争法》第二条作为一般性条款,其适用具有开放性、补充性,有助于发挥司法、执法活动的能动性与创造性,克服形式法治的缺陷[27]。当然,如果采用严格解释,我们可以认为《反不正当竞争法》与《反垄断法》属于不同的法律,具有不同的价值追求,相关条文并不具有“一般性条款”与“特殊性条款”的关系。然而,面对日趋复杂的新型商业竞争行为与《反垄断法》规制不足时,有必要对既有规范进行合理的解释,以解决实践中出现的新问题。这是因为在整个竞争法体系的视角下,第一,《反不正当竞争法》第二条与《反垄断法》条文在追求“竞争”这一价值时,有着天然的联系;第二,《反不正当竞争法》第二条在《反不正当竞争法》乃至整个竞争法体系中具有基础性条款的地位;第三,与受到结构主义影响的[28]、更加倚重经营者具有市场支配地位这一条件的《反垄断法》第二十二条相比③,《反不正当竞争法》第二条能够对那些并不具有市场支配地位但仍具备较大市场力量的平台经营者的行为进行规制;第四,适用《反不正当竞争法》第二条尽管可能会有公权力扩大干预之嫌,但是通过增加《反不正当竞争法》第二条适用条件这一方式能够在一定程度上防范公权力过分干预可能造成的危害后果,有助于充分发挥法律的规范引导作用,弥补市场自我调节的时滞性不足[29];第五,在法律责任上,与违反《反垄断法》第二十二条相比,经营者违反《反不正当竞争法》第二条所要承担的法律责任明显更轻,而这恰能起到防范轻微的反竞争行为恶化的作用[30]。在上述几个因素的影响下,《反不正当竞争法》第二条可以作为《反垄断法》条文适用不足时的兜底性条款,裨补《反垄断法》第二十二条在规制上的缺漏。

③ 相较于旧版《反垄断法》,新修改的《反垄断法》中更多地体现了这种结构主义的考量,最明显的当属在垄断协议部分增加了安全港制度,即如果达成垄断协议的经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准的,原则上该协议可以不被禁止。

综上所述,当经营者具有市场支配地位时,可以通过适用《反垄断法》第二十二条对平台经营者滥用市场支配地位的“二选一”行为进行规制。而上文提到的极端案例则可以根据《反不正当竞争法》第二条进行规制,具体规制思路可以采用“市场力量+经营者角色+竞争效果”的分析模式④。基于此,《反垄断法》第二十二条与《反不正当竞争法》第二条可以共同规制平台经营者的“二选一”行为。如此界分既能够明晰两者之间的关系,区分两者的价值,又能够实现两者共同为维护市场竞争服务的目的,合理解决实践中的“二选一”问题。

④ 实际上,目前学界所称的“比较优势地位”可以纳入《反不正当竞争法》第二条的体系中来,如龙俊就持此种观点。参见龙俊.滥用相对优势地位的反不正当竞争法规制原理[J].法律科学(西北政法大学学报),2017(5):48-59。在具体的论证思路上,笔者并不完全认同龙俊的观点。

五、结语随着平台经济的不断发展,防范平台垄断与资本无序扩张的任务迫在眉睫。有权机关也在不断增强对以“二选一”为代表的排除、限制竞争的行为的规制力度。“二选一”行为作为平台经营者在市场中排除、限制竞争行为的一种具体表现形式,对该行为的有效规制需要把握公权力与自由市场力量的平衡,深入理解竞争法规范的内涵以及关系。具体而言,针对平台经济中以“二选一”为代表的排除、限制竞争行为,采用合适的框架进行规制很有必要①。在既有的竞争法体系下,对“二选一”行为的规制可以分三个层次展开:第一,充分发挥平台经营者的自我规制效能,采取非强制性的治理手段,加强竞争倡导,推进竞争文化的建设,强化平台自我规制与公共规制的双向合作,实现对竞争秩序的维护,尤其是在决定是否对市场力量较小的平台经营者的“二选一”行为进行规制时。第二,针对具有市场支配地位的平台经营者实施的“二选一”行为,则应充分评估该行为的竞争效果,通过《反垄断法》第二十二条对产生严重竞争损害的行为进行规制,防止平台垄断。第三,针对具有较大市场力量但不足以构成市场支配地位的平台经营者,则应结合该平台经营的性质,考察其市场力量,评估其行为的竞争效果,通过《反不正当竞争法》第二条对产生严重竞争损害的行为进行规制。尽管这种规制路径主要围绕平台经营者的“二选一”行为展开,但是它对于平台经济中平台经营者实施的其他类似的排除、限制竞争行为的规制可能也具有一定的借鉴意义。

① 正如侯利阳教授所言:“随着市场经济的健康、全面发展,政府对市场干预的程度会逐步降低,但政府干预会一直存在与市场经济法律体系的各个层面。”参见侯利阳.市场与政府关系的法学解构[J].中国法学,2019(1):186-203。

| [1] |

熊鸿儒. 数字经济时代反垄断规制的主要挑战与国际经验[J]. 经济纵横, 2019(7): 83-92. |

| [2] |

焦海涛. 电商平台"二选一"的法律适用与分析方法[J]. 中国应用法学, 2020(1): 49-62. |

| [3] |

杨东, 林禹岐. 数字经济平台竞争背景下"二选一"行为的理论廓清[J]. 河南财经政法大学学报, 2020, 35(2): 66-73. |

| [4] |

张守文. 政府与市场关系的法律调整[J]. 中国法学, 2014(5): 60-74. |

| [5] |

许光耀. 支配地位滥用行为的反垄断法调整[M]. 北京: 人民出版社, 2018: 15-19.

|

| [6] |

VERA DEMARY, CHRISTIAN RUSCHE. The economics of platforms[J]. IW(Institut der deutschen Wirtschaft)-Analysen, 2018(123): 1-71. |

| [7] |

JAN BVCHEL, CHRISTIAN RUSCHE. Competition in the digital economy: an analysis of gatekeepers and regulations[J]. IW (Institut der deutschen Wirtschaft)-Policy Paper, 2020(26): 1-27. |

| [8] |

侯利阳. 论互联网平台的法律主体地位[J]. 中外法学, 2022, 34(2): 346-365. |

| [9] |

JACQUES CRÉMER, YVES-ALEXANDRE DE MONTJOYE, HEIKE SCHWEITZER. Competition policy for the digital era[EB/OL]. (2019-05-20)[2022-06-01]. https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345 enn.pdf.

|

| [10] |

THOMAS HÖPPNER. Gatekeepers' tollbooths for market access: how to safeguard unbiased intermediation[EB/OL]. (2021-02-04)[2022-06-01]. https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2021/02/4-Gatekeepers-Tollbooths-for-Market-Access-How-to-Safeguard-Unbiased-Intermediation-By-Thomas-Hoppner.pdf.

|

| [11] |

焦海涛. "二选一"行为的反垄断法分析[J]. 财经法学, 2018(5): 78-92, 117. |

| [12] |

弗诺克·亨宁·博德维希. 全球反不正当竞争法指引[M]. 黄武双, 刘维, 陈雅秋, 译. 北京: 法律出版社, 2015: 3-4.

|

| [13] |

吴峻. 反不正当竞争法一般条款的司法适用模式[J]. 法学研究, 2016, 38(2): 134-153. |

| [14] |

张占江. 不正当竞争行为认定范式的嬗变从"保护竞争者"到"保护竞争"[J]. 中外法学, 2019, 31(1): 203-223. |

| [15] |

王晓晔. 再论反不正当竞争法与其相邻法的关系[J]. 竞争政策研究, 2017(4): 5-12. |

| [16] |

张占江. 反不正当竞争法属性的新定位一个结构性的视角[J]. 中外法学, 2020, 32(1): 183-205. |

| [17] |

蒋舸. 反不正当竞争法一般条款的形式功能与实质功能[J]. 法商研究, 2014, 31(6): 140-148. |

| [18] |

孔祥俊. 反不正当竞争法原理[M]. 北京: 知识产权出版社, 2005: 87.

|

| [19] |

王继军. 附赠式有奖销售的若干法律问题[J]. 法学研究, 1998(5): 100-108. |

| [20] |

于是. 《反不正当竞争法》一般条款适用的泛化困局与绕行破解——以重构"二维指征下的三元目标叠加"标准为进路[J]. 中国应用法学, 2020(1): 112-132. |

| [21] |

叶卫平. 反垄断法的价值构造[J]. 中国法学, 2012(3): 135-146. |

| [22] |

仲春. 互联网行业反垄断执法中相关市场界定[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2012, 30(4): 127-139. |

| [23] |

王晓晔. 论电商平台"二选一"行为的法律规制[J]. 现代法学, 2020, 42(3): 151-165. |

| [24] |

人民日报评论员. 坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬[N]. 人民日报, 2021-09-08(001).

|

| [25] |

张占江. 竞争倡导研究[J]. 法学研究, 2010, 32(5): 113-127. |

| [26] |

FRANK H. EASTERBROOK[J]. Texas law review, 1984, 63(1): 1-40. |

| [27] |

周叶中, 叶正国. 论基本法一般条款的功能和适用[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2014, 12(1): 84-91. |

| [28] |

赫伯特·霍温坎普. 联邦反托拉斯政策: 竞争法律及其实践[M]. 许光耀, 江山, 王晨, 译. 北京: 法律出版社, 2009: 46-50.

|

| [29] |

漆多俊. 经济法基础理论[M]. 北京: 法律出版社, 2018: 45-47.

|

| [30] |

王玉辉. 日本反垄断法的历史沿革与制度变迁(1947—2019年)[M]. 上海: 上海三联书店, 2021: 210-221.

|

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24