党的十八大以来,党中央推行全面从严治党、强化反腐倡廉,营造清正廉明的政治生态,以提升党员干部的廉洁作风、责任担当和工作效果,提高人民群众的获得感和满意度。保护生态环境,建设美丽中国,铸造生态文明是党中央在新时代的重大战略部署。但是,目前我国生态环境保护任务依然艰巨,政府的环境保护和污染治理工作绩效以及公众对生态环境的满意度仍然有待强化。在生态环境保护领域推进反腐倡廉,为建设生态文明保驾护航,确保我国的天更蓝、水更清,是提升环境保护工作绩效和公众对生态环境满意度的重要抓手。

早在2011年,时任环境保护部部长周生贤在中央纪委对环境保护部惩防体系建设工作检查动员汇报会上就指出,要把反腐倡廉建设融入环境保护事业发展的大局,将反腐倡廉建设与环保业务工作同部署、同落实、同检查,以反腐倡廉建设的实际成效维护人民群众环境权益。近年来,反腐行动持续深入生态环保系统,执法部门重拳打击环保腐败行为。例如,曾任环境保护部副部长的张力军因受贿获刑,被称为党的十八大以来环保系统落马的最大“老虎”;其后,河南省、安徽省和甘肃省相继有环保厅官员因腐败落马。反腐倡廉不仅发挥着惩治腐败、弘扬廉洁的作用,也有助于提高政府的工作绩效和公众对政府工作的满意度。金杯、银杯都不如口碑,“让群众满意是我们党做好一切工作的价值取向和根本标准,群众意见是一把最好的尺子” [1]。因此,揭示反腐倡廉对提高生态环境公众满意度(以下简称生态环境满意度)的作用及其机理,对于更好发挥反腐倡廉在提升生态环境满意度中的作用,无疑具有重要研究意义。

二、文献综述与问题提出从文献回顾发现,对反腐倡廉的社会影响的研究主要集中在公众对政府的信任度和满意度两个议题,对生态环境满意度的影响因素研究则从个人、政府环保绩效及其结合和舆论维度展开论述。

首先,反腐倡廉对政府信任的影响。关于这一研究议题,学界存在反腐“增信”和“减信”两种截然相反的观点。一是反腐“增信”观。即反腐败可以有效增加公众的政府信任。如腐败等越轨行为侵蚀着中国公众对政府的信任[2];腐败感知与我国公众的政治信任呈显著负相关[3]。因此,强化反腐倡廉力度可以有效提升公众对政府的信任。研究发现,公众对政府反腐败力度的感知将显著提高政治信任[4],党的十八大以来从严反腐显著提升了中国公众的政治信心[5]。这是因为,反腐败可以通过提高公众对政府清廉感知的方式提升政治信任[6],公众的清廉感知继而促进政府公信力的提高[7]。对韩国、蒙古、泰国和菲律宾四个国家的案例研究也发现,反腐败能够有效提升公众的政治信任[8]。二是反腐“减信”观。即反腐败对政府信任的影响是未知的,并具有时间滞后效应[9];而当反腐败揭露了大量政府腐败细节后,特别是经网络发酵和传播,将成为制度信任的成本[10],并对政治信任产生负面影响[11]。可见,反腐败对公众政府信任的影响仍存在争议,有待深入研究。

其次,反腐倡廉对政府满意度的影响。总的来说,官员腐败将带来公众对政府满意度的下滑,而严惩腐败、清正廉洁的政府形象则会提升公众满意度[12];公职人员的廉洁程度与反腐力度显著正向影响公众对公共服务的总体满意度[13]。如党的十八大以来的从严反腐态势对公众满意度产生了较大影响[14];反腐败显著提升了公众对县区政府工作表现的满意度,反腐力度越大则公众满意度提升的幅度就越大[15]。而关于反腐倡廉影响公众满意度的内在机理,反腐败不仅可以直接提高公众对政府的满意度,还能通过幸福感间接提升公众满意度[16];反腐倡廉增强了公众对政府的清廉感知,使其更相信政府的公共价值承诺与履行,进而提高其对政府的满意度[17]。综合来看,国内外的研究结果显示,反腐倡廉可以有效提升公众对政府工作的满意度。

最后,生态环境满意度的影响因素研究。一是个人因素。公众的社会公平和社会信任感知及其环保行为正向影响其对政府环保工作的满意度,而其环保知识则负向影响环保满意度[18];公众的环境满意度与其环境负责行为之间呈正相关关系[19]。二是政府环保绩效因素。饮用水水质、空气质量、生活垃圾的处理方式及绿化配套情况等4项指标是影响村镇环境满意度的最主要因素[20],农村人居环境治理满意度受到政府各项环境治理工作效能的显著正向影响[21]。三是公众个体和政府的双重因素。公众立法参与、政府回应与政府环境治理满意度具有显著正相关关系[22],无论是环保问责力度还是环境治理法治化水平都对环境治理满意度具有显著正向影响,公众参与过程和结果的有效性也会显著提升环境治理满意度[23]。四是新闻媒体的影响。传统媒介(报纸、杂志、广播、电视)使用与公众对政府环境治理的满意度显著正相关,而新媒介(互联网和手机)使用的影响则相反[24]。

可见,学界关于反腐倡廉对公众政府信任的影响尚存在争议,两者的关系有待进一步确认;而普遍认为反腐倡廉可以提升公众对政府的满意度,但其内在机理有待进一步揭示。另外,现有结论主要是基于宏观研究作出,尚未切入反腐倡廉对某个具体政府工作领域的公众满意度的影响,宏观结论对具体领域的适用性也有待检验。因此,这就为本文预留了研究问题:反腐倡廉如何提升公众对生态环境的满意度?对这一问题的研究,不仅在理论层面可以检验现有关于反腐倡廉影响公众满意度的结论在环境领域的适用性,也可以在实践层面清晰揭示反腐倡廉助力提高生态环境满意度的逻辑机理,以更好地发挥反腐倡廉对提升生态环境满意度的作用。

三、理论假设、数据与变量 (一) 理论假设文献回顾发现,反腐倡廉可以通过增强公职人员的工作规范性、效率性、回应性和公平性,来提升公众对政府的满意度。具

体到环境领域,如果政府的环境治理工作缺乏有效的监督,发生懒政怠政和贪污腐败等现象,势必引发公众的不满。而反腐倡廉则能够有效规范地方政府的环保行政行为,减少污染庇护和环保乱作为现象的发生[25],促使政府有效地回应群众合理正当的环保诉求,提高执法的规范性和环保工作绩效,进而提升公众对当地政府环境治理工作的满意度。同时,当政府强化反腐并树立清正廉洁的形象时,公众将更关注政府在环境治理过程中的态度和价值取向而非短期结果,其对政府的环境治理工作也将形成更高的满意度。基于此,提出假设:

H1:反腐倡廉正向显著影响公众的生态环境满意度。

根据期望失验理论,公众满意度是实际绩效与心理期望的差值(失验)。而心理期望分为实证期望和规范期望,前者指向公众对政府实际表现将是如何的预期,后者则是指公众对于政府表现应该如何的预期[26]。其中,规范期望发生在最高的层次上,代表着公民的价值愿望和需求,对满意度的影响更大。规范期望的内涵反映了利益相关者对“什么是可取或有价值”的认知[27],实质上是对政府廉洁、公开等公共价值的诉求,因而具有更强的稳定性。可见,强化反腐倡廉可以满足公众的规范期望,从而提升期望失验水平进而提高公众满意度。因此,在反腐倡廉的影响下,政府的环保绩效将会更加深刻地影响公众的生态环境满意度。基于此,提出假设:

H2:反腐倡廉正向调节环保绩效对生态环境满意度的影响,即在同等的环保绩效水平下,越是强化反腐倡廉的地区,其生态环境满意度越高。

良好的公共服务有助于增强公众对政府的信任,较高的政府绩效也是政治合法性和政府信任的重要来源。研究发现,政府绩效水平直接影响公众对政府的信任[28]。政府绩效水平通过展示政府能力和履行公共服务承诺来赢得公众的信任,而加强政府作风建设一直是反腐倡廉的重要组成部分,可以倒逼政府塑造诚信践诺的形象来强化政府环保绩效对政府信任的正向影响。同时,公众对政府信任、生态环境质量都是积极影响公众环境满意度的因素[29]。针对上海市的研究发现,地方政府信任对城市公众环境满意度具有显著正向影响[30]。因此,提高政府环保绩效,能够通过增强政府信任来提升生态环境满意度。基于此,提出假设:

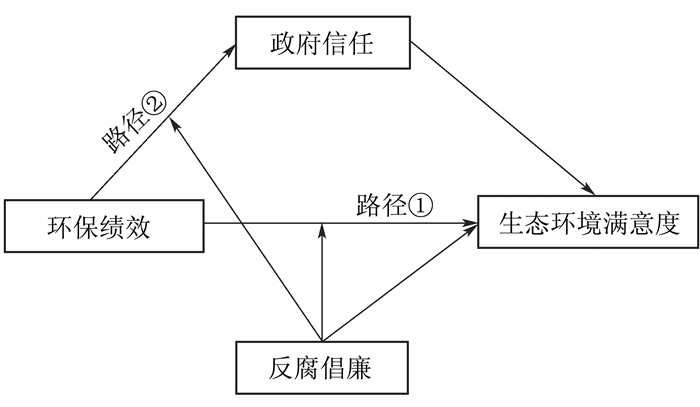

H3:反腐倡廉正向调节环保绩效对政府信任的影响,政府信任在环保绩效正向显著影响生态环境满意度中发挥中介作用。具体路径见图 1。

|

图 1 反腐倡廉提升生态环境满意度的理论框架 |

本文基于中国社会科学院社会学研究所发布的2017年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)数据。这是一项全国的大型连续性抽样调查项目。调查采用概率抽样的入户访问方式,覆盖了全国31个省、自治区、直辖市,每次调查访问7 000到10 000个家庭,万余名年满18周岁及以上的城乡居民。在样本筛选的过程中,本文删除了研究变量所对应题项回答“不知道”“不清楚”“不好说”和“不适用”等样本,最终得到有效样本4 964份。

(三) 变量及测量 1. 因变量本文的因变量是公众的生态环境满意度。数据选取CSS2017调查问卷中公众对生态环境状况的满意度评价。满意度采用10点计分,1分代表“非常不满意”,10分代表“非常满意”,分值越高表示受访者对生态环境状况的满意度越高。

2. 自变量和调节变量本文的自变量为反腐倡廉和政府环保绩效。关于反腐倡廉和政府环保工作绩效的测量,存在客观测量和主观测量两种方式:前者使用贪污腐败案件查处率、空气质量综合指数等客观指标,后者则对公众对反腐倡廉和政府环保工作表现进行主观评价。前者侧重反映政府“做了什么”(产出),后者侧重公众认为政府“做得怎么样”(效果)。为凸显公众导向,本文采用主观评价数据来测量反腐倡廉和政府环保绩效。数据选取问卷中公众对反腐倡廉和政府环保工作表现的评价,1分代表“很不好”,4分代表“很好”,数值越高代表受访者认为反腐倡廉和政府环保绩效越好。同时,反腐倡廉也作为调节变量,间接影响政府环保绩效与生态环境满意度的关系。

3. 中介变量本文的中介变量是政府信任。政府环保绩效通过政府信任对生态环境满意度产生一定影响。以调查问卷中公众对党政干部、区县政府、乡镇政府的信任程度来测量政府信任,采用4点计分,1分代表“完全不信任”,4分代表“非常信任”,数值越高表示信任度越高。另外,本文通过因子分析测量出政府信任的具体数值。

4. 控制变量已有研究发现,某些人口特征、社会和政府因素可能作用于生态环境满意度,因此,本文选取个人的性别、收入、年龄、学历、网络使用、社会公平感以及政府回应作为控制变量[31]。性别为“男”赋值1,“女”赋值2;学历是“高中以下”赋值0,“高中及以上”赋值1;收入取对数;年龄的数值为调查数据原始值;网络使用方面,对“平时上网”赋值1,“不上网”赋值0;社会公平感是公众对社会公平状况的总体评价,采用从“1”(非常不公平)到“4”(非常公平)的四级李克特量表;政府回应则是公众对政府“有服务意识,能及时回应百姓的诉求”的评价,采用从“1”(很不好)到“4”(很好)的四级李克特量表。

四、实证结果分析 (一) 描述性统计结果表 1报告了各变量的均值、标准差、最大值和最小值。数据结果显示,公众对生态环境的满意度均值为6.25分(10分制),对政府环保绩效和反腐倡廉的评价均值分别为2.70分和2.62分(均为4分制)。可见,公众对政府环保绩效和反腐倡廉以及生态环境满意度均处于“一般”向“比较好”过渡的状态。

| 表 1 变量描述性统计结果 |

在公众对生态环境满意度的评分中,得分为5分的被访者比例最多,占20.1%;其次是8分(17.8%)和10分(12.5%);2分最少,仅有3.3%。6分以上的被访者比例达到六成,这说明多数公众对生态环境持正面评价。

在公众对地方政府环保绩效的评价中,等级为“很好”“比较好”“不太好”“很不好”的比例分别是16.1%、47.2%、27.2%和9.5%。其中,评价“比较好”的被访者占比最高,63.3%的被访者对政府环保绩效持正面评价,这表明地方政府环保工作得到了多数公众的肯定。

在公众对地方政府反腐倡廉的评价中,等级为“很好”“比较好”“不太好”“很不好”的比例分别是13.6%、46.8%、28%和11.6%。其中,评价“比较好”的被访者比例最高,有6成的被访者对政府反腐倡廉持正面评价,这表明该项工作也得到了多数公众的肯定。

关于政府信任的测量,本文采用因子分析的方法进行求值。在对政府信任进行因子分析前,首先,对测量政府信任的3个指标变量进行先行检验。Bartlett's检验p值为0.000,说明各指标之间是显著相关的。KMO检验值为0.7,Cronbach's α信度检验系数为0.86,均在可以接受的范围内,说明可以使用这3个指标变量进行因子分析。其次,此处使用探索性因子分析来确定这3个指标所能测量出的因子个数。运用主轴因子法(pf)、迭代主轴因子法(ipf)得到的3个因子中,都只有因子1的特征值大于1(分别为1.95、2.07),可以保留,说明这3个指标变量确实只能测度出唯一的一个公因子——政府信任。然后,再对因子模型进行验证性分析,模型的比较拟合指数CFI为0.98,TLI为0.97,近似误差均方根RMSEA为0.034,标准化残差均方根指数SRMR为0.03,模型总体拟合优度CD为0.86,这些指标都说明了所构建的模型拟合度较好。同时,3个指标的标准化载荷系数均大于0.7(p < 0.001),表明高度相关。其信度系数ρ为0.95,也符合既定标准。上述验证性因子分析的检验结果都证明,政府信任测量模型可以用于后续的测量和实证研究。最后,根据模型的因子载荷系数计算得到政府信任的因子值平均为7.18,加权因子值的取值范围为(3,12),政府信任因子值达到取值范围最大值的60%。

受访者的人口与经济特征如表 2所示。在性别方面,男、女性比例分别为47.2%和52.8%。在年龄方面,被访者多数处在18~45岁(48.9%)的区间。在收入方面,被访者的年收入在2万元以下的比例最高,为60.3%;其次是在2~5万元的区间,为22.8%。在学历方面,65%的被访者学历在高中以下。

| 表 2 样本的性别、年龄、收入和学历分布情况 |

在公众的网络使用方面,“平时上网”的被访者占多数,比例为51.3%,而“不上网”的比例为48.7%。

在公众对社会公平的评价中,社会公平感均值为2.75分(4分制)。其中,认为社会“比较公平”的比例最高,达到62.8%,这反映公众认为社会总体上为比较公平。

在公众对政府回应性的评价中,被访者对地方政府“有服务意识,能及时回应百姓的诉求”的评分均值为2.59分(4分制)。其中,等级为“很好”“比较好”“不太好”“很不好”的比例是11.8%、45.7%、32.2%和10.3%。可见,接近一半的被访者(42.5%)对政府回应性持负面评价,政府对公众诉求的回应性有待提高。

(二) 共同方法偏差检验由于本文所有变量数据均通过CSS2017的调查问卷获得,所以可能会产生共同方法偏差问题。因此,本文利用Harman的单因素检验方法对样本数据进行未旋转因子分析。结果共提取了4个特征值大于1的因子,累计能解释63.73%的方差,其中第一个因子解释力度为23.25%,小于40%,说明样本数据不存在严重的共同方法偏差问题。

(三) 回归模型结果 1. 反腐倡廉对生态环境满意度的影响和政府信任的中介效应检验首先,以反腐倡廉为自变量,以公众对生态环境的满意度为因变量,建立回归模型,采用OLS法进行检验。结果如表 3模型(1)所示,在控制了公众个人特征、政府回应等变量后,反腐倡廉显著正向影响生态环境满意度(β=0.190,p < 0.001)。这说明,反腐倡廉力度越大,越有可能提高生态环境满意度。假设H1得到验证。

| 表 3 反腐倡廉的影响和政府信任中介效应检验结果 |

其次,检验政府信任的中介效应。采用Baron等[32]提出的逐步回归方法的步骤进行检验,结果如表 3的模型(2)~(4)所示。第一,模型(2)结果显示,政府环保绩效正向显著影响生态环境满意度(β=0.396,p < 0.001), 即环保绩效越高,公众对生态环境的满意度也会越高。第二,模型(4)结果显示,政府环保绩效对公众的政府信任具有正向预测作用(β=0.300,p < 0.001)。即政府环保绩效越好,公众对政府的信任度也越高。第三,模型(3)在模型(2)的基础上加入了中介变量政府信任,结果显示,公众对政府的信任度越高,其生态环境满意度也越高(β=0.177,p < 0.001);环保绩效的回归系数同样显著(β=0.343,p < 0.001),且小于模型(2)中的环保绩效回归系数(β=0.396),意味着政府环保绩效对公众生态环境满意度的影响,部分地通过影响公众对政府的信任而实现。

近年来,由于Sobel检验法和Bootstrap检验法的检验效力更高、结果更准确越来越受到推崇,因此本文使用这两种方法继续验证政府信任的中介效应作为对逐步回归法不足的弥补,以提高结果的可信度。结果如表 4所示,Sobel检验间接效应显著,效应值为0.053,中介效应占总效应比例为13.38%,检验结果与逐步回归法结果一致。

| 表 4 政府信任中介效应Sobel检验结果 |

进一步采用Bootstrap检验方法对样本进行5 000次的重复抽样,结果如表 5所示,所得的效应值与Sobel检验一致,且间接效应值置信区间不包含0。这意味着政府信任在环保绩效和生态环境满意度中起到部分中介作用,说明中介效应假设成立。

| 表 5 政府信任中介效应Bootstrap检验结果 |

利用SPSS的process插件对反腐倡廉的调节作用模型进行检验。图 1中,基于“环保绩效-政府信任-生态环境满意度”的中介模型,首先检验反腐倡廉在环保绩效对生态环境满意度的直接效应(路径①)的调节作用,其次检验反腐倡廉在间接效应前半段(路径②)的调节作用。

将反腐倡廉纳入模型后,结果显示,环保绩效与反腐倡廉的乘积项对生态环境满意度的预测作用显著,反腐倡廉增强了环保绩效对生态环境满意度的直接影响;同时,环保绩效与反腐倡廉的乘积项对政府信任的预测作用也显著,说明反腐倡廉正向调节环保绩效对政府信任的影响,进而间接提升生态环境满意度。如表 6所示。

| 表 6 反腐倡廉的调节效应检验结果 |

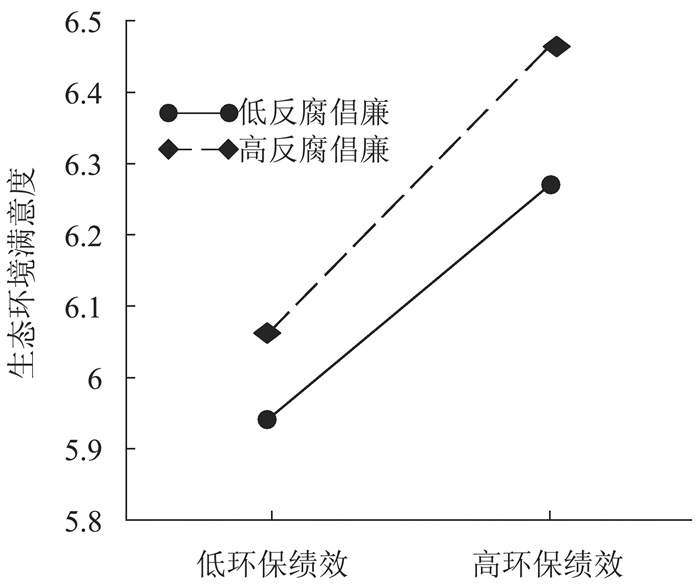

为进一步检验反腐倡廉对环保绩效的调节作用,将反腐倡廉水平按正负一个标准差分为低(M-1SD)、中(M)、高(M+1SD)三组,采用简单斜率分析来显示其调节作用。结果如图 2所示。当反腐倡廉水平逐渐由较低(M-1SD)向较高水平提升(M+1SD)时,环保绩效对生态环境满意度的影响随之加强,说明反腐倡廉显著强化了环保绩效对生态环境满意度的正面影响。

|

图 2 反腐倡廉在环保绩效对生态环境满意度影响中的调节作用 |

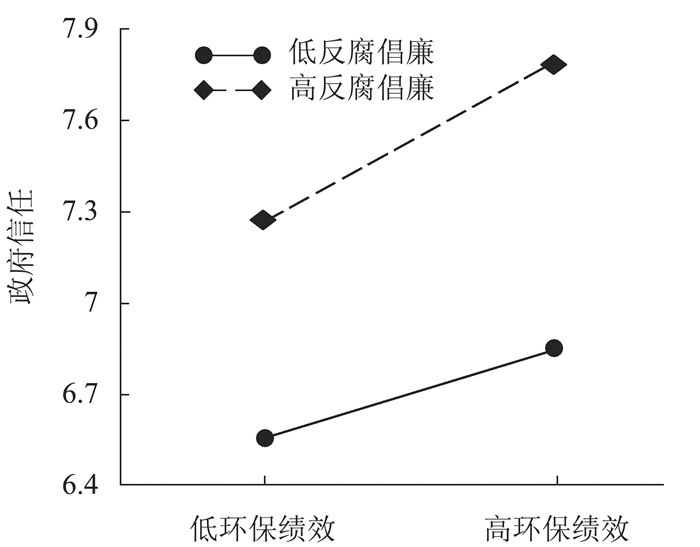

在反腐倡廉对环保绩效影响政府信任的调节作用方面,如图 3所示,反腐倡廉水平较低时,环保绩效对政府信任具有正向预测作用;而随着反腐倡廉水平的提高,环保绩效对政府信任的正向预测作用也随之增强。

|

图 3 反腐倡廉在环保绩效对政府信任影响中的调节作用 |

进一步,利用Bootstrap抽样(Sample=5 000)和95%的置信区间以检验有中介的调节效应是否成立。在低、中、高三组反腐倡廉水平下,路径①直接效应的检验结果的95%置信区间均不包含0,调节效应显著。具体来说,随着反腐倡廉水平的提高,环保绩效对生态环境满意度的直接影响逐渐增强,假设H2成立。在路径②中,在低、中、高三组反腐倡廉水平下,间接效应检验结果的95%置信区间均不包含0,调节效应显著。结果显示,随着反腐倡廉水平的提高,间接效应值均为显著,并且呈现逐渐增强的趋势。这意味着,反腐倡廉工作做得越好,环保绩效对政府信任的正向影响就越大,环保绩效通过政府信任对生态环境满意度的间接影响也相应增强,假设H3得到验证,具体结果如表 7所示。

| 表 7 反腐倡廉调节效应Bootstrap检验结果 |

前文使用了CSS2017年的横截面数据进行实证检验,为检验模型的稳健性,此处利用CSS2015年的数据代入模型进行检验。同时,放宽对政府信任的测量条件,采取公众对党政干部、警察、法官三类公职人员的信任度总和作为政府信任的指标变量。由于CSS2015年的数据也是源自同一张调查问卷,因此需要检验共同方法偏差问题。从Harman的单因素检验结果中共提取了2个特征值大于1的因子,累计能解释49.29%的方差,其中第一个因子解释力度为29.13%,小于40%,说明新的样本数据不存在严重的共同方法偏差问题。

首先,对反腐倡廉影响生态环境满意度的直接效应以及“环保绩效-政府信任-生态环境满意度”的中介效应进行检验。估计结果如表 8所示,反腐倡廉仍然显著正向影响生态环境满意度。环保绩效、政府信任也显著正向影响公众的生态环境满意度;同时,环保绩效还对公众的政府信任具有正向预测作用,初步证明存在中介效应。

| 表 8 政府信任中介效应稳健性检验结果 |

继而运用Sobel和Bootstrap方法再次检验政府信任中介效应,如表 9所示,两种方法检验间接效应均为显著,由此可知政府信任在环保绩效和生态环境满意度中起到的部分中介作用依然成立。

| 表 9 政府信任中介效应Sobel和Bootstrap检验结果 |

其次,进行调节效应检验。结果显示,环保绩效与反腐倡廉的乘积项对生态环境满意度、政府信任的正向预测作用仍然显著,说明反腐倡廉不仅正向调节政府环保绩效对生态环境满意度的直接影响,也正向调节环保绩效通过政府信任发挥对生态环境满意度的间接影响, 如表 10所示。

| 表 10 调节效应稳健性检验结果 |

进一步,利用Bootstrap抽样(Sample=5 000)和95%的置信区间以检验调节效应是否成立。结果如表 11所示,在低、中、高三组反腐倡廉水平下,路径①直接效应、路径②间接效应的检验结果的95%置信区间均不包含0,调节效应仍然显著。可见,运用CSSS2015年数据的检验结果仍然符合假设预期,与前文研究结论相一致,由此说明本文实证结果具备稳健性。

| 表 11 调节效应Bootstrap稳健性检验结果 |

由于反腐倡廉工作涉及范围广、内容复杂,本文的测量指标难以全面覆盖,反腐倡廉与生态环境满意度之间可能存在遗漏变量、互为因果而导致的内生性问题。由于控制变量可能出现的内生性问题,本文选择问卷中公众对我国贪污腐败问题严重性的认知作为反腐倡廉的工具变量,认为贪污腐败问题“属于”我国当前最重大社会问题的赋值0,“不属于”的赋值1。公众对这一问题的认知反映了其对我国贪污腐败问题性质的判断,进而会影响其对反腐倡廉工作表现的评价。同时,公众对贪污腐败问题严重性的认知并不会对其生态环境满意度产生直接影响,具有较强的外生性。本文在验证变量内生性问题时借鉴倪鹏飞等[33]学者的研究采用两阶段最小二乘法实施检验。

首先,通过Durbin-Wu-Hausman(DWH)方法检验是否存在内生性问题。结果如表 12所示,DWH检验P值在5%水平下,拒绝了不存在内生性的原假设,意味着使用工具变量法进行估计是必要的。其次,验证选取的工具变量是否合理。对模型进行弱工具变量检验所得的F值为175.08,远大于经验值10,这说明不存在弱工具变量问题。再次,第一阶段模型中反腐倡廉工具变量的估计系数在1%水平显著为正,即公众对贪污腐败问题的认知显著正向影响其对反腐倡廉工作的评价,工具变量与内生解释变量具有相关性。最后,第二阶段模型结果显示,在引入工具变量控制内生性后,反腐倡廉仍然显著正向影响生态环境公众满意度。因此,本文的研究结论得到再次验证。

| 表 12 内生性检验与2SLS回归结果 |

反腐倡廉在提升公众生态环境满意度中扮演重要角色。其具体机制是,反腐倡廉可以在环境保护工作中发挥以廉促效、以廉增信、以廉赋能和以廉为公的作用,强化环保绩效与政府信任对生态环境满意度的影响力,进而提高生态环境满意度。

首先,在控制了个体特征变量和政府回应变量后,反腐倡廉显著正向影响生态环境满意度,亦即反腐倡廉工作做得越好,其对提高生态环境满意度的作用也越大。这是因为,反腐倡廉可以有效提升政府环保工作的规范性和回应性,夯实政府承担环境保护和污染治理的责任,不断满足公众对环境保护的需求,进而提升生态环境满意度。为进一步提升生态环境满意度,各级纪委和监察委应该以加大反腐倡廉为抓手,增强各项环境保护和污染综合治理工作的规范性、回应性和针对性,着重监察环境保护和污染治理工作中的不作为、乱作为以及各种懒政、恶政行为,精准治理环境保护政策执行的庸、懒、散、乱现象,强化地方政府对中央环保政策规定的执行力,提升公众对环境保护工作的获得感和认同度。

其次,反腐倡廉正向调节环保绩效对生态环境满意度的影响,即在同等环保绩效水平下,反腐倡廉力度越大的地区的生态环境满意度越高。这与期望失验理论密切相关。根据该理论,公众的生态环境满意度是其对生态环境的期望与环保绩效水平进行比较的结果;期望和绩效之间的差异,则被称为失验。当绩效大于期望时,产生正向失验;当绩效小于期望时,产生负向失验。失验与满意度正相关,即正向失验(超出预期)产生高满意度,而负向失验(未达到预期)则引发低满意度。公众的期望包括实证期望和规范期望,前者指向政府的环保绩效水平,后者则指向政府的公共价值关怀,两者共同作用于公众环境满意度。规范期望属于更坚定的信念范畴,是人们不愿意改变的价值诉求[34]。学界关于期望失验的检验与应用偏重于实证期望,而规范期望则较为薄弱。本文立足反腐倡廉与生态环境满意度的应用场景,间接检验了规范期望生态环境对满意度的正向影响,即随着反腐倡廉的深入,代表公众公共价值关怀的规范性期望得到满足,进而强化了环保绩效水平对生态环境满意度的影响力。为此,地方政府在持续加强环境污染治理,努力提升环境保护绩效和改善环境质量的同时,应该借助反腐倡廉强化政府廉洁奉公、公平公正的公共价值形象塑造,通过良好政府形象正向影响公众对公共服务的评价[35],不断满足公众的实证性和规范期望,从而强化环保绩效对生态环境满意度的影响力。

最后,反腐倡廉正向调节环保绩效对公众政府信任的影响,进而间接提升生态环境满意度。这是因为,政府与公民之间的关系是一种契约关系,而政府工作人员的腐败问题会破坏这一种契约关系,从而降低公民对政府的评价[36]。公众对政府履行契约和承诺的信任,是政府信任的重要内容之一;而反腐倡廉强化作风建设,则为政府诚信提供有力保证。因此,随着反腐倡廉的推进,环保绩效对政府信任的影响力也得到增强,进而强化政府信任对提升生态环境满意度的作用。可见,为进一步提升生态环境满意度,纪检监察机关应该以反腐倡廉为抓手,大力整顿地方政府在环境保护“雷声大、雨点小”和污染治理“高高举起、轻轻放下”的各种失信作风,强化地方政府对中央环保政策的执行力,解决污染治理的历史欠账问题,塑造政府的环保政令言出必行、行必果的良好形象,提高政府在环境保护和污染治理的诚信度。

总之,本文的研究证实了反腐倡廉不仅直接正向显著影响生态环境满意度,还可以通过符合公众规范期望正向强化政府环保绩效对生态环境满意度的影响,以及借助政府诚信作风建设正向强化政府环保绩效对政府信任的影响,进而提高生态环境满意度。但本文只有截面数据,缺少面板数据来更清晰呈现变量之间的因果关系;囿于县级政府的环保客观数据公开不足,本文所获取的均为主观数据,形式较为单一;内生性检验所采用的工具变量也为主观数据,与自变量数据具有同质的局限性。如果数据允许,后续研究可以收集面板数据或将主客观数据相匹配,采用双层回归模型来更清晰地呈现变量的因果关系。

| [1] |

晏国政. 百年大党基层工作启示录(二): 群众意见是一把最好的尺子[EB/OL]. (2021-07-09)[2022-07-03]. https://www.sohu.com/a/476496643_267106.

|

| [2] |

SUN W, WANG X. Do government actions affect social trust? Cross-city evidence in China[J]. The Social Science Journal, 2012, 49(4): 447-457. DOI:10.1016/j.soscij.2012.10.006 |

| [3] |

吴进进. 腐败认知、公共服务满意度与政府信任[J]. 浙江社会科学, 2017(1): 43-51, 156. DOI:10.14167/j.zjss.2017.01.005 |

| [4] |

岳磊, 刘乾. 患寡更患不均: 不公平感如何影响公众的政治信任——基于对亚洲和拉丁美洲舆情表的多层分析[J]. 经济社会体制比较, 2020(6): 178-189. DOI:10.3969/j.issn.1003-3947.2020.06.023 |

| [5] |

苏毓淞, 汤峰, 褚向磊. 中国反腐败行动何以提升民众的政治信心[J]. 社会科学文摘, 2021(6): 34-36. |

| [6] |

季程远, 孟天广. 反腐败与政治信任: 结构偏好与规模偏好的影响差异[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2020(2): 99-112. |

| [7] |

陈永进, 祁可, 何宁. 清廉感知、依法办事水平与政府公信力——基于CGSS2015和CSS2017数据的实证研究[J]. 重庆社会科学, 2020(3): 68-83. |

| [8] |

韩冬临, 黄种滨. 政党竞争、反腐败与政治信任: 基于东亚四国的比较分析(2006~2014)[J]. 经济社会体制比较, 2021(2): 113-124. |

| [9] |

ZHANG Y, KIM M H. Do public corruption convictions influence citizens' trust in government? The answer might not be a simple yes or no[J]. The American review of public administration, 2018, 48(7): 685-698. DOI:10.1177/0275074017728792 |

| [10] |

陈平其, 祁雪春. 网络反腐的外部效应、边际约束与制度信任[J]. 天津行政学院学报, 2016(4): 46-53. |

| [11] |

陈旻, 邱新有. 反腐信息对政治信任的影响——基于制度反腐与网络反腐路径差异的实证研究[J]. 江西社会科学, 2016(10): 215-223. |

| [12] |

VILLORIA M, VAN RYZIN G G, LAVENA C F. Social and political consequences of administrative corruption: a study of public perceptions in spain[J]. Public administration review, 2013, 73(1): 85-94. |

| [13] |

于铁山. 廉洁政府视角下政府公共服务绩效评价研究——以CGSS2015数据为例[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2018(7): 11-19. |

| [14] |

爱德华·康宁安, 托尼·赛奇, 杰西·图里尔, 等. 中国民众对政府绩效的满意度——基于2003—2016年调查数据的观测[J]. 国外理论动态, 2021(3): 105-111. |

| [15] |

柳建坤. 从严反腐与中国政府绩效评价的优化——来自准自然实验的证据[J]. 公共行政评论, 2019(4): 44-61, 190. |

| [16] |

李涛, 吉木拉衣, 叶兴艺. 腐败治理能否促进人民幸福感和政府满意度?——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的研究[J]. 中共南京市委党校学报, 2020(3): 75-84. |

| [17] |

王丛虎. 政府公信度与腐败认知度的关系——兼评透明国际CPI排名方法[J]. 教学与研究, 2014(6): 15-21. |

| [18] |

王胜利, 张琰. 政府环保工作满意度影响因素研究——基于CGSS2015数据的分析[J]. 生态经济, 2019(6): 182-187. |

| [19] |

汪卓群, 梅凤乔. 环境满意度与环境负责行为关系研究——以深圳市红树林海滨生态公园为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2018(6): 1303-1310. |

| [20] |

高凤杰, 刘洋, 姜晗, 等. 东北地区村镇环境满意度影响因素分析[J]. 干旱区资源与环境, 2016(8): 81-87. |

| [21] |

许亿欣, 王晓霞, 周景博, 等. 农村人居环境治理满意度及影响因素分析——基于2019年的典型调查[J]. 干旱区资源与环境, 2022(5): 17-24. |

| [22] |

陈桂生, 文杰. 政府回应、公众立法参与对环境治理满意度的影响研究——基于CGSS2015的经验研究[J]. 统计与管理, 2020(5): 84-88. |

| [23] |

陈卫东, 杨若愚. 政府监管、公众参与和环境治理满意度——基于CGSS2015数据的实证研究[J]. 软科学, 2018(11): 49-53. |

| [24] |

周全, 汤书昆. 媒介使用与政府环境治理绩效的公众满意度——基于全国代表性数据的实证研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2017(1): 162-168. |

| [25] |

罗开艳, 田启波. 环保行政透明度与环境治理满意度——基于CSS2013数据的研究[J]. 贵州社会科学, 2020(8): 158-168. |

| [26] |

JAMES O. Managing citizens'expectations of public service performance: evidence from observation and experimentation in local government[J]. Public administration, 2011, 89(4): 1419-1435. |

| [27] |

SUMMERS J O, GRANBOIS D H. Predictive and normative expectations in consumer dissatisfaction and complaining behavior[J]. Advances in consumer research, 1977, 4(1): 155-158. |

| [28] |

VAN DE WALLE S, BOUCKAERT G. Public service performance and trust in government: the problem of causality[J]. International journal of public administration, 2003, 26(8-9): 891-913. |

| [29] |

卢春天, 洪大用. 公众评价政府环保工作的影响因素模型探索[J]. 社会科学研究, 2015(2): 108-115. |

| [30] |

易承志. 环保绩效体验、政府信任与城市环境公共服务满意度——基于上海市的实证调研[J]. 软科学, 2019(7): 79-85. |

| [31] |

汤峰, 刘晓龙, 李彬, 等. 政府环保形象、互联网使用与公众环境治理满意度——基于CGSS2015的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2021(7): 107-115. |

| [32] |

BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51(6): 1173-82. |

| [33] |

倪鹏飞, 颜银根, 张安全. 城市化滞后之谜: 基于国际贸易的解释[J]. 中国社会科学, 2014(7): 107-124, 206-207. |

| [34] |

FAVERO M, KIM M. Everything is relative: how citizens form and use expectations in evaluating services[J]. Journal of public administration research and theory, 2021, 31(3): 561-577. |

| [35] |

范柏乃, 金洁. 公共服务供给对公共服务感知绩效的影响机理: 政府形象的中介作用与公众参与的调节效应[J]. 管理世界, 2016(10): 50-61. |

| [36] |

MORRIS S D, KLESNER J L. Corruption and trust: theoretical considerations and evidence from Mexico[J]. Comparative political studies, 2010, 43(10): 1258-1285. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24