互联网因其平民化、个人化和全面化特点吸引了越来越多的社会个体成员融入其中,它的信息扩散能力和社会动员能力也日渐显著[1],已经成为突发公共事件危机信息传递、反馈与沟通的重要渠道之一。网络舆情是互联网时代的重要产物,它反映了公众的利益诉求。但是,突发公共事件危机情境下的网络舆情以负面为主[2],舆情整体风险程度较高[3]。网络舆情风险寄生于突发公共事件网络舆情中,一旦舆情治理失灵极易引发重大舆情事故,威胁意识形态安全和网络空间安全。党的十九届五中全会报告提出,要统筹发展与安全,统筹传统安全和非传统安全,防范和化解影响我国现代化进程的各种风险,筑牢国家安全屏障①。因此,防范和化解突发公共事件中的网络舆情风险是网络社会和风险社会双重时代背景下需要重视和回应的议题。

① 资料来源:中国共产党第十九届五中全会公报. http://www.banyuetan.org/yw/detail/20201030/1000200033137441604018846351205940_1.html.

突发公共事件网络舆情是公众在网络空间中,围绕突发公共事件所持有的多种情绪、态度和意见交错的总和[4]。现有的突发公共事件网络舆情风险研究重点在于舆情风险评价与风险演化分析。一方面,聚焦于突发公共事件网络舆情风险评价指标体系的构建,已有研究基于生命周期理论,构建了突发公共事件网络舆情演化周期各个阶段的风险指标体系[3, 5]。黄星等[6]从突发事件作用力、网络媒体作用力和网民作用力三个维度构建了突发事件网络舆情风险预警评价指标体系。李明等[7]构建了突发公共事件网络舆情风险评估指标体系,并以“3·21”响水化工企业爆炸事件为例进行了实证分析。另一方面,关注突发事件网络舆情风险演化机理。叶琼元等[8]从人的因素(公众感知差异)、物或技术的因素(突发事件网络舆情固有风险)、环境和生态因素(网络环境失衡)、社会管理和体制机制因素(政府管理)等四个方面分析了网络舆情风险演化机理,强调多因素共同影响下的风险演化。而一些研究从纵向的时间演化上划分了突发公共事件网络舆情风险演化阶段,大致可以分成形成期、扩散期、高涨期和消退期四个阶段[9-10]。

已有研究主要聚焦在对突发公共事件网络舆情风险的扩散规律总结和传播机理分析,对于突发公共事件网络舆情风险治理的探讨相对较少,因此可拓展的研究空间主要有以下几点:一是尽管我们充分探讨了突发公共事件网络舆情风险的演化规律,但对于网络舆情风险的类型以及具有何种属性知之甚少,而对风险的识别和属性研判是对其进行治理的重要前提之一。二是在风险识别不足的前提下,当下的突发公共事件网络舆情风险治理实践和治理困境主要有哪些?三是在充分考虑风险因子识别、属性研判和治理困境的基础上,何种突发公共事件网络舆情风险治理模式与治理诉求更适配?基于此,本文首先对突发公共事件网络舆情风险进行了识别和属性研判,并以此来厘清不同类型的舆情风险在社会效应、可控性等方面的属性差异;然后分析了突发公共事件网络舆情风险治理的实践路径和治理过程产生的多重困境;最后,提出迈向包容性的突发公共事件网络舆情风险治理图景,形成与治理诉求更匹配的治理路径。

二、突发公共事件网络舆情风险识别与属性分析尽管舆情风险评估与治理已经成为网络空间治理中的重要焦点,但我们对于突发公共事件网络舆情中的风险及其在互联网社会中的特性仍然理解有限。用相同的治理理念与模式对待属性不同的突发公共事件网络舆情风险,或者用工业社会的回应态度和策略来治理互联网社会的网络舆论,是当下突发公共事件网络舆情风险治理产生困境的重要原因之一。无风险性的突发公共事件网络舆情可能是对突发事件应对中的诉求、疑惑等,政府可以通过网络舆情引导或回应,与公众实现风险沟通[11],有利于突发事件应急管理。而具有风险性的突发公共事件网络舆情一旦治理失效,将导致负面网络舆情大量扩散与传播,产生强烈的负面效应。因此,对于突发公共事件网络舆情风险的识别和属性分析是选择治理策略的前提,只有知道风险何在以及风险何为,才能更好地对突发公共事件网络舆情风险进行识别,区分不同舆情风险的属性,才能有针对性地选择治理策略,破解治理困境。

(一) 突发公共事件网络舆情风险识别突发公共事件网络舆情作为以事件为核心的显性与隐性相结合的信息或情绪表达,其内蕴的风险主要有伪信息扩散风险和非理性表达风险两方面。

1. 伪信息扩散风险伪信息是一种网络社会中的“信息噪音”,使公众从巨量信息中甄别真实信息变得十分困难[12]。笔者认为,突发公共事件网络舆情中的伪信息是指公共危机情境下经互联网渠道传播的,与突发公共事件直接或间接相关的不真实、不客观的具有社会危害性的信息,包括谣言、流言或传言等。伪信息扩散的社会危害性较大,产生较多的社会负效应。比如,突发公共卫生事件的伪科学信息传播不利于事件的防控,社会公共安全事件的伪官方信息不利于后续事件的信息沟通等。

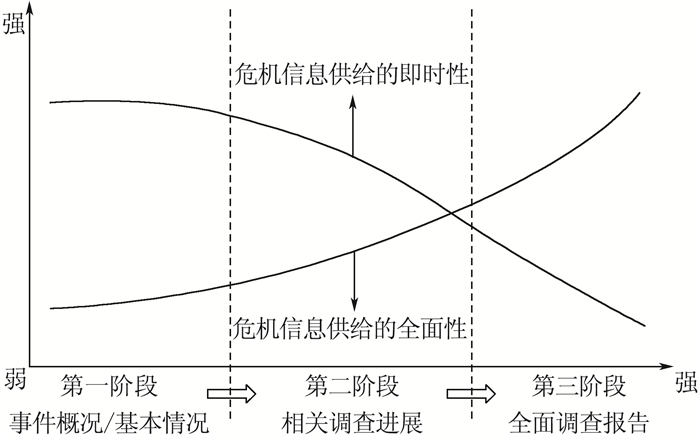

诱发突发公共事件伪信息扩散的原因各异,如事件的高度不确定性、媒介环境、利益驱使等[13]。笔者认为,危机信息供需矛盾是伪信息扩散风险产生的重要前因。公众危机信息需求的即时性、客观性、全面性与公共部门危机信息供给的阶段性之间形成供需矛盾。一方面,危机信息需求的高质量化形成即时性、客观性、全面性三大需求原则。突发公共事件具有的公共性、突发性和危害性等特性决定了公众的高关注度并且产生即时信息需求,即时信息需求在互联网塑造的全媒体时代背景下愈加显现。同时,在互联网营造的利益诉求表达渠道通畅的环境下,官方通报是公众获取危机信息的主要来源,公众对于信息公开的透明度提出了很高的要求[14],对危机信息的即时性、客观性和全面性等也都提出了要求。另一方面,危机信息供给的阶段性催生即时性与全面性的内在矛盾。危机信息供给即公共部门危机信息公开。从危机信息需求高质量化的三原则来看,客观性是危机信息公开的原则底线,而全面性与即时性成为危机信息公开的内在矛盾所在。突发公共事件的特性决定了危机信息收集与整理、事件调查与分析都会产生大量的时间成本,危机信息供给难以一蹴而就,其更多地体现出阶段性的特征,如图 1所示。从危机信息供给的阶段性来看,从第一阶段的基本情况向第三阶段的全面调查报告演变时,危机信息供给的全面性逐渐增强而即时性逐渐减弱,即时性与全面性呈反比关系,存在即时性与全面性的双向矛盾。危机信息供给的第一阶段是突发公共事件爆发阶段,这一时期发布的危机信息具有极强的时效性,但事件归因等事故调查需要较长的时间成本,因此危机信息供给全面性相对较弱。在事件处置和演进的过程中,相关调查进展逐渐公布,信息供给的全面性逐渐增强,但即时性相对而言较弱。最后,全面调查报告的出炉意味着全面性的事故危机信息发布,但此时距离事件发生的时长相对较久,因此即时性较弱。值得注意的是,本文所提及的危机信息供给即时性是以公众期望的供给时效为标准,并非从危机信息供给的角度出发。从危机信息供给角度出发,只要是首发的危机信息都具有即时性。

|

图 1 危机信息供给的阶段性 |

通过上述分析,笔者认为,危机信息供需矛盾的可控性较小。伪信息在危机信息供需矛盾的“间隙期”获得充分的扩散空间,尤其是在信息繁杂难以辨别真伪的网络环境,伪危机信息极易获得网络“流量”,产生舆情风险。

2. 非理性表达风险突发公共事件网络舆情中的非理性表达是指网民不经过信息真实性甄别和逻辑推理,仅根据片面信息作出的态度表达与情绪宣泄,其中包括大量的批评与指责,其突出特征是情绪化。尽管一些清晰化的非理性表达舆情具有风险性,如批评与指责,但如果突发公共事件中非理性表达成为大多数公众的意志,这种意志就应当尊重。某种程度而言,舆论是民主的重要因素[15]。但是,承认舆情具有民意的性质并不等于承认舆情一定代表真理,其中也有可能包含非理性表达的成分。这也可以说明,非理性表达也有可能是民意所在[16]。

非理性表达风险的社会危害性具有不确定性,产生的社会效应既有负面效应,也有正面效应。非理性表达的结果主要有两种:一是舆情持续发酵,倒逼政府回应;二是走向现实社会群体性事件[17]。其中,第二种结果具有极大的不确定性,甚至具有强烈的潜在社会危害性,负面效应大于正面效应。而对于第一种结果,网络平台发挥的是传递利益诉求的作用,具有很强的可控性,通过有效地回应、引导能够疏解舆情和修复信任。同时,非理性表达并非是绝对的坏事,也可能产生一些社会正效应。突发公共事件中公众非理性表达的主要原因是突发事件对公众利益、价值与情感的触动[18],非理性表达的目标在于将特定议题推入政策议程,当议题成功进入政策议程,舆情热度自然而然地降低。比如,2018年发生的多起网约车突发公共事件中,网络舆情助推了多个规制政策的出台[19]。

基于上述分析,笔者认为,突发公共事件网络舆情非理性表达风险的社会危害性具有不确定性,产生的社会效应具有两面性。同时,非理性表达也具有较大的可控空间。

(二) 突发公共事件网络舆情风险属性分析伪信息扩散风险和非理性表达风险作为突发公共事件网络舆情主要的风险因子,在社会危害性、社会效应生成以及成因可控性等性质方面展现出一定的差异。突发公共事件网络舆情风险属性如表 1所示。与伪信息扩散风险相比,非理性表达风险的社会危害性和社会效应具有两面性,社会危害性时大时小,社会效应既有正面也有反面。从成因可控性来看,伪信息扩散风险的危机信息供需矛盾等原因可控性较小;而非理性表达风险的利益冲突、价值冲突与情感触动具有柔性引导空间,可控性相对较大。因此,突发公共事件网络舆情的风险属性差异倒逼弹性治理需求。

| 表 1 突发公共事件网络舆情风险属性 |

在网络时代和风险时代的双重背景下,中国的突发公共事件网络舆情风险治理实践已经形成了包括组织建构、制度安排、媒体融入和技术嵌入等在内的多重路径,但在对风险识别和属性研判知之甚少的前提下,也产生了多重治理困境。因此,在对风险识别和属性研判的基础上,充分梳理突发公共事件网络舆情风险治理的实践与困境,对于治理图景的描绘更具指导和借鉴意义。

(一) 突发公共事件网络舆情风险治理的实践(1) 通过组织建构回应治理需求。2011年5月,国务院批准设立中华人民共和国国家互联网信息办公室。其作为专门的互联网信息监管机构,负责指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理。各级政府也相继成立了网络舆情监测应急中心或网络应急指挥中心,大多隶属于党委领导的宣传部门,负责网络舆情监测、分析和报送工作,承担监测系统技术保障工作、网络安全应急指挥的事务性工作以及属地互联网举报的事务性工作。除此之外,一些机构在某类突发公共事件中成立网络舆情监测和引导应对工作领导小组,负责重大网络舆情的分析研判、商讨对策等工作。

(2) 通过制度安排实现监督提质。应急预案是突发事件应急管理的最重要制度安排,为突发事件应对提供权威性和程序性的方案。2014年12月印发的新版《国家突发环境事件应急预案》指出,要通过政府授权发布等方式,借助多种途径,主动、及时、准确、客观地向社会持续动态发布运营突发环境事件和应对工作信息,回应社会关切,澄清不实信息,正确引导社会舆论①。2020年10月发布的《国家森林草原火灾应急预案》也指出,要加强舆论引导和自媒体管理,防止传播谣言和不实信息,及时辟谣澄清,以正视听②。另外,信息审核制度、网络实名制度、个人征信体系、网络评论员制度、新闻(网络)发言人制度等制度创新成为理论界的制度呼吁[20]。

① 资料来源:《国家突发环境事件应急预案》2014年修订版. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-02/03/content_9450.htm.

② 资料来源:《国家森林草原火灾应急预案》. http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/23/content_5563570.htm.

(3) 通过媒体融入和技术嵌入推动治理效能。媒体融入突发公共事件网络舆情风险治理具有必要性,尤其是社交媒体[21]。社交媒体是突发事件中塑造中央政府与地方政府协调行动的关键机制,可以为政府提供一个场所来解决信息过多的问题,还可以减轻政府层级之间的摩擦[22]。在大数据、人工智能、区块链等新兴技术涌现的时代,治理要与技术实现充分融合。技术的应用要与应急管理的目标、任务等相匹配[23]。媒体融入和技术嵌入推动了突发公共事件网络舆情治理效能的提升。比如,《吉林日报》牵头的吉林省党媒联动开发了“吉林云媒——全网大数据舆情监控系统”,以大数据应用为依托,辅助政府和大型企事业单位增强风险意识,做好舆情研判、引导、处置工作③。这一实践行为将媒介融入和技术嵌入充分结合,为公共部门在突发公共事件网络舆情风险治理中提供了技术与资源支撑。

③ 资料来源:“牢记嘱托决胜脱贫——向幸福出发”吉林省党媒联动大型主题报道活动启动. http://jl.sina.com.cn/news/s/2020-10-17/detail-iiznezxr6453040.shtml.

(二) 突发公共事件网络舆情风险治理的三重困境常态情境与非常态情境下的网络舆情风险治理具有一定的差异性。非常态情境下的网络舆情规模更大、内容更复杂,舆情风险治理成本(如人力成本、时间成本和技术成本等)也相对较高,治理难度更大。突发公共事件网络舆情风险治理是在有限的舆情监控资源下对非常态情境下大规模、高复杂度的网络舆情进行监测、分析、引导、回应或阻断的过程,其目的在于尽可能保持危机情境下流通危机信息的权威性和真实性,确保危机情境下政府与社会在互联网平台中形成有效的风险沟通。但是,在突发公共事件网络舆情风险治理实践过程中产生了多重困境,主要包括以下三方面:

首先,“实体权力”与“信息权力”的配置失衡生成认同困境。从传统工业社会到互联网社会,权力结构经历了从国家中心化到去中心化的变迁。工业社会强调实体权力的拥有,比如政府的行政权、官员的领导权和军事霸权等,都是有形实体的支配权,是一种实体权力,由国家占据主导地位,权力格局以国家为中心。而互联网社会给予的信息权力改变了实体权力配置结构,信息权力的主体不再是传统社会中拥有实体权力的群体,而是在人数上占绝对优势的广大普通社会成员,国家与社会的信息权力均衡对等,形成一种去中心化的权力格局[24]。因此,当工业社会中权力权威压制的治理策略被迁移到网络社会时,会对网络社会所呈现的去中心化网络结构无法适应,进而引发网民对治理策略,如网络舆论的刚性干预[25]的认同困境。

其次,“完全自由”与“绝对文明”的双重需求产生价值困境。自由与文明是现代社会有序运行的必要品。当突发公共事件发生后,公众渴望毫无拘束地表达自身的利益诉求或情绪态度,象征着公众的自由意识不断增强,是社会主义核心价值观的追求所在。但为了防止舆情风险的发生,公共部门偏向于使用强制治理工具(如行政命令)[26],保证舆情传播的文明性以及流通中危机信息的权威性、真实性和客观性。因此,在既要保障公民的言论自由,又要营造文明网络的双重需求下产生了价值取向困境。

最后,“现实阶层”与“虚拟阶层”的阶层交织导致对立困境。现实社会的阶层划分往往以经济基础、职业分工为标准;但虚拟社会以信息的掌握量和信息流量为标准。因此,存在着现实中的社会底层和边缘群体向网络社会核心阶层转变和成为网络社会精英的现象[27],现实中的高阶层群体也有可能在虚拟社会中成为阶层较低的相对弱者。因此,在现实社会阶层与虚拟网络社会阶层交织的背景下,危机情境下的角色冲突更多地通过网络舆情的方式显现,并形成双向对立困境。

四、治理图景:走向突发公共事件网络舆情包容性治理通过对突发公共事件网络舆情风险的识别以及治理实践和困境的分析,可以看出,走向包容性的突发公共事件网络舆情风险治理更利于提高突发公共事件网络舆情风险治理能力。习近平总书记曾指出,要主动回应社会关切,对善意的批评、意见、建议认真听取,对借机恶意攻击的坚决依法制止①。在网络舆论中,善意的批评、意见、建议有可能是非理性的情绪表达,而借机恶意攻击的多为伪信息。这就要求我们对待突发公共事件网络舆情风险治理不能一概而论,要根据风险属性实现分类的包容性治理。

① 资料来源:习近平出席统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议并发表重要讲话. http://www.gov.cn/xinwen/2020-02/23/content_5482453.htm?gov.

包容性应该成为突发公共事件网络舆情风险治理的核心理念,包容性治理可以为突发公共事件网络舆情风险治理提供更优化的模式选择。包容性治理作为近年来在推行“善治”理念、增强国家治理能力、创新社会治理体系大背景下出现的实践创新[28],已经得到了边缘社区治理、城市非正规空间治理、特大城市“群租”治理、流动摊贩治理等治理场景的关注和应用。包容性发展主要包括社会包容性发展、生态包容性发展和关系包容性发展三方面[29],网络社会、网络生态和网络社会关系都对包容性发展有着不同程度的呼吁。因此,包容性治理适用于具有两面性社会效应且可控的突发公共事件网络舆情风险治理。

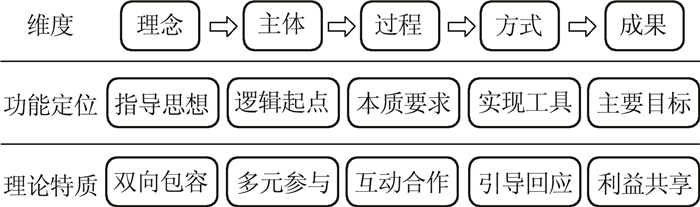

(一) 逻辑框架已有的包容性治理逻辑框架多从治理主体、过程和成果三方面构建[28]。但包容性治理的魅力在于其治理理念与治理方式独有的包容性,既充分彰显了社会主义核心价值观,也具有实现治理效能目标的能力。因此,本文基于拓展的包容性治理框架,构建了理念、主体、过程、方式和成果等五个维度的突发公共事件网络舆情风险包容性治理逻辑框架,如图 2所示。

|

图 2 突发公共事件网络舆情风险治理逻辑框架 |

双向包容是突发公共事件网络舆情风险治理的指导思想。双向包容意味着以政府为主的突发公共事件网络舆情风险治理主体与以网民为主的突发公共事件网络舆情主体的互相包容。一方面,危机情境下的公众心态要尽可能实现包容性。危机信息供需内在矛盾的原因之一在于危机信息供给难以同时实现即时性与全面性,公众对信息供给时效的包容更有利于公共部门聚焦于事件的处理以及对真实信息的挖掘。另一方面,公共部门要以柔性的治理态度对待危害性较小的非理性表达,以防因硬性的治理方式而带来衍生舆情风险,造成双向对立。

多元参与是突发公共事件网络舆情风险治理的逻辑起点。政府主导型治理是当下突发公共事件网络舆情风险治理的主要模式,但在舆论自由和信息繁杂的网络社会,仅靠政府一方的舆情治理很难实现治理最优化。因此,以政府为主,媒体、意见领袖、网民等多元主体共同参与的突发公共事件网络舆情风险合作式治理是治理效能提升的必由之路。

互动合作是突发公共事件网络舆情风险治理的本质要求。美国国家科学院将风险沟通界定为个体、群体或机构之间的信息和观点的交互活动[30]。尽管危机信息无法实现供需平衡,无法实现即时性、客观性与全面性的全面协调,但可以通过风险沟通即互动合作来实现公共部门信息与公众信息的交流互换,避免风险兑现[31]。

引导回应是突发公共事件网络舆情风险治理的实现工具。基于风险性的社会危害不确定性及其社会效应的两面性,弹性的治理方式更能够避免治理工具失灵带来的公信力损耗。积极引导回应是突发公共事件网络舆情风险弹性治理的重要方式,相比于被动消极声明,积极引导回应不仅能够把握话语主动权,而且能避免舆情与回应之间“间隙期”的伪信息扩散风险和非理性表达群体极端化风险。

利益共享是突发公共事件网络舆情风险治理的主要目标。一是危机信息质量的共享。通过多元主体参与舆情治理,流通中危机信息的客观性、真实性得到提升,进而降低了公众在危机情境下的信息甄别难度,同时也避免了舆情事故的发生,降低了危机治理难度和成本。二是双向信任空间的建构。通过突发事件网络舆情风险治理,公众能够避免因伪信息扩散或被非理性表达感染而产生的政府信任感降低,公共部门也能够在更清朗的网络舆论空间中了解并信任公众的真实利益诉求。

(二) 实现路径基于对突发公共事件网络舆情包容性治理逻辑框架的梳理,再结合对舆情风险的识别和属性以及舆情风险治理实践路径和困境的分析,笔者认为,面向治理诉求的突发公共事件网络舆情风险包容性治理实现路径可以从制度设计、治理过程和治理策略三方面突出包容性。

一是制度设计的包容性彰显。制度设计彰显包容性是突发公共事件网络舆情包容性治理的重要一步,有助于实现舆情主体与治理主体双向包容性。一方面,要完善信息审核制度、网络实名制度、网络发言人制度,通过政府、公众、媒体以及网络意见领袖等多元主体参与相关制度设计的沟通、协商与交流,提升突发公共事件网络舆情风险治理制度的合理性。尤其是在相关应急预案的设计中,要正视公众对于危机信息供给的即时性和全面性需求,明确危机信息供给的阶段性特征,对于即时性与全面性之间的双向矛盾要给予充分考虑与回应。在突发事件的危机学习中,要及时展开事件中舆情风险治理方面的经验总结与教训反思,进一步完善相关制度。另一方面,基于突发公共事件网络舆情风险的识别与属性研判,要加强相关制度中的分级分类设计,提出更具针对性和可操作化的分级分类治理方案,实现突发公共事件网络舆情风险治理的精细化。面向舆情风险治理的政策制定,要充分考虑到舆情风险属性的差异,避免单一的风险治理工具和模式而产生治理失灵。

二是治理过程的包容性体现。互动、合作以及沟通是突发公共事件网络舆情风险治理过程必不可少的三要素,互动与合作的成功与否取决于沟通是否有效。因此,首先要加强治理过程中组织机构的职能整合与多元联结。一方面,加强负责舆情风险监测、识别、研判和回应的部门的职能整合和信息共享,既可以减少舆情风险治理的交易成本,又可以尽可能避免组织间信息碎片化或片面化所引发的决策不适配甚至决策失灵现象的发生。另一方面,增强舆情风险治理组织与主流媒体以及网络意见领袖之间的多元联结,提高舆情风险治理的多元参与性,通过多种途径收集公众的利益诉求并分析舆情风险产生的原因。其次,要加强治理过程中治理主体的包容性能力。作为舆情风险的关键回应方,政府要在沟通过程中体现突发公共事件网络舆情风险治理的包容性,尤其是对于非理性表达风险,要通过有效的信息交换、及时的风险沟通、全面的耐心回应等多元互动使公众依赖、信任政府官方的危机信息。换句话说,希望通过一方的包容性换取另一方的同等包容态度,使伪信息失去扩散动力、非理性表达失去动机。最后,要加强治理过程中媒体融入的包容性沟通。通过与中央新闻单位、主流媒体合作,把握媒介议程设置的主动权,扩大官方信息在互联网空间的供给范围,避免因信息供给渠道不足而造成政府与公众之间的危机信息供需矛盾。

三是治理策略的包容性选择。基于已有的风险识别和属性分析,笔者认为可以采取“标记式”舆情风险治理与“声明式”舆情风险治理相结合的治理策略。一方面,面向伪信息扩散风险可采取“标记式”舆情风险治理策略。伪信息舆情的社会危害性大、社会效应负面性较强,因此可以通过“留痕阻断”的“标记式”治理方式对伪信息进行标记,如为源信息贴上“该消息为虚假信息”或“该消息为未经证实的信息”的标签。“留痕”代替“屏蔽”的意义在于与公众进行舆情风险沟通,将伪信息的具体内容和核查进展(如经证实为虚假信息或未经证实信息等)公布于公众,既协助公众进行信息甄别,也彰显了公共部门的包容性治理。另一方面,面向非理性表达风险可采取“声明式”舆情风险治理策略。“声明式”舆情风险治理策略通过发表声明的名义性回应方式对非理性表达进行有效引导。这一治理策略已经运用于以往的舆情风险治理中,但治理效果不一。一些声明获得了公众的信任,将舆情风险有效化解;而另一些声明由于话语立场的单一性、信息表述的片面化或回应态度的官僚化等,未能有效化解面临的舆情风险。“声明式”舆情风险治理对于治理非理性表达风险而言,是一种更官方、全面、客观地回应公众在非理性表达中呈现出的信息和利益诉求的方式。在“声明式”舆情风险治理中,要加强话语立场的多重性,包容多元立场。同时,要加强信息表述的全面性,避免因信息不足或信息不对称导致的声明失信。此外,还要避免声明中的话语表述和回应态度的官僚性,要以更柔和的话语和表述回应公众的诉求,缓解非理性情绪。

| [1] |

高恩新. 互联网公共事件的议题建构与共意动员——以几起网络公共事件为例[J]. 公共管理学报, 2009, 6(4): 96-104, 127-128. |

| [2] |

ZHOU Q, JING M. Multidimensional mining of public opinion in emergency events[J]. The electronic library, 2020, 38(3): 545-560. DOI:10.1108/EL-12-2019-0276 |

| [3] |

梁冠华, 鞠玉梅. 基于舆情演化生命周期的突发事件网络舆情风险评估分析[J]. 情报科学, 2018, 36(10): 48-53. |

| [4] |

李超民, 何宛怿. 网络舆情与网络舆论的内涵阐释、演化机理及应对方法[J]. 晋阳学刊, 2018(2): 81-89, 110. |

| [5] |

张玉亮. 基于发生周期的突发事件网络舆情风险评价指标体系[J]. 情报科学, 2012, 30(7): 1034-1037, 1043. DOI:10.13833/j.cnki.is.2012.07.001 |

| [6] |

黄星, 刘樑. 突发事件网络舆情风险评价方法及应用[J]. 情报科学, 2018, 36(4): 3-9. |

| [7] |

李明, 曹海军. 面向突发公共事件的网络舆情风险评估研究——以"3·21"响水化工企业爆炸事件为例[J]. 当代经济管理, 2019, 41(12): 49-55. |

| [8] |

叶琼元, 夏一雪, 窦云莲, 等. 面向突发公共卫生事件的网络舆情风险演化机理研究[J]. 情报杂志, 2020, 39(10): 100-106. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2020.10.016 |

| [9] |

何振, 卢坤. 突发事件社会舆情风险生成演化及防控研究[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2020, 44(2): 22-26. |

| [10] |

袁国栋. 基于知识发现的突发事件舆情风险演化模型研究[J]. 情报科学, 2021, 39(3): 32-36. |

| [11] |

XIONG J, HSWEN Y, NASLUND J A. Digital surveillance for monitoring environmental health threats: a case study capturing public opinion from Twitter about the 2019 Chennai water crisis[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(14): 5077. |

| [12] |

何艳玲. 中国行政体制改革的价值显现[J]. 中国社会科学, 2020(2): 25-45, 204-205. |

| [13] |

吴世文. 重大突发公共卫生事件中的伪信息传播、治理困境及其突破路径——以新冠肺炎疫情为例[J]. 电子政务, 2020(9): 40-50. |

| [14] |

YANG H, BIN P, HE A J. Opinions from the epicenter: an online survey of university students in Wuhan amidst the COVID-19 outbreak11[J]. Journal of Chinese governance, 2020, 5(2): 234-248. |

| [15] |

陈力丹. 舆论学——舆论导向研究[M]. 北京: 中国广播电视出版社, 1999: 22.

|

| [16] |

廖金英, 谢太平. 对非理性舆论根源和舆论引导原则的思考——以南京高考舆论为例[J]. 新闻界, 2005(1): 100-101. |

| [17] |

秦程节. 网络群体极化: 风险、成因及其治理[J]. 电子政务, 2017(4): 49-57. |

| [18] |

郑敬斌, 刘超. 重大疫情负面舆情的生成与治理[J]. 思想教育研究, 2020(3): 44-48. |

| [19] |

黄扬, 李伟权. 网络舆情推动下的网约车规制政策变迁逻辑——基于多源流理论的案例分析[J]. 情报杂志, 2018, 37(8): 84-91. |

| [20] |

杨兴坤, 廖嵘, 熊炎. 虚拟社会的舆情风险防治[J]. 中国行政管理, 2015(4): 16-21. |

| [21] |

LI S, LIU Z, LI Y. Temporal and spatial evolution of online public sentiment on emergencies[J]. Information processing & management, 2020, 57(2): 102177. |

| [22] |

Li Y, CHANDRA Y, KAPUCU N. Crisis coordination and the role of social media in response to COVID-19 in Wuhan, China[J]. The American review of public administration, 2020, 50(6-7): 698-705. |

| [23] |

HU Q, KAPUCU N. Information communication technology utilization for effective emergency management networks[J]. Public management review, 2016, 18(3): 323-348. |

| [24] |

刘少杰. 网络化时代的权力结构变迁[J]. 江淮论坛, 2011(5): 15-19. |

| [25] |

康伟. 基于SNA的突发事件网络舆情关键节点识别——以"7·23动车事故"为例[J]. 公共管理学报, 2012, 9(3): 101-111, 127-128. |

| [26] |

林振. 突发公共事件网络舆情协同治理机制建构研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2019, 33(2): 38-44. |

| [27] |

胡建国, 博昊渊. 谁在网络中抱怨——基于网络社会分层视角[J]. 北京社会科学, 2013(4): 40-45. |

| [28] |

徐倩. 包容性治理: 社会治理的新思路[J]. 江苏社会科学, 2015(4): 17-25. |

| [29] |

GUPTA J, VEGELIN C. Sustainable development goals and inclusive development[J]. International environmental agreements: politics, law and economics, 2016, 16(3): 433-448. |

| [30] |

马奔, 陈雨思. 如何构建有效的风险沟通?——兼评Risk communication: a Mental models approach与Effective risk communication: a Message-centered approach[J]. 公共行政评论, 2018, 11(2): 176-186. |

| [31] |

唐钧. 风险沟通的管理视角[J]. 中国人民大学学报, 2009, 23(5): 33-39. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24