近年来,各类公共危机事件频发,危机谣言作为公共危机事件的衍生现象,具备极强的破坏力和危害性,极易引发次生危机。无论是非典期间的“抢盐风波”①,还是汶川大地震期间的“余震传闻”②,抑或是新冠肺炎疫情期间的“双黄连事件”③,这些事件都表明危机谣言处理不当会造成巨大危害,对谣言的治理也成为公共危机治理中的重要议题。Peterson[1]将谣言定义为“在公众之间针对某一特定议题、事件或对象而广为流传的一种消息或未经证实的说法,其内容通常能够引发公众兴趣”。笔者认为谣言是公众在特定传播情境下,围绕某一核心议题所产生并传播的未被证实的非真实信息。一般来说,谣言通常产生于公众舆论过程,其本质是一种信息,承载着信息主体对外输出的立场与观点,涵盖了主体对议程、事件或特定对象的认知和看法。谣言主要具备三种显著特征:一是内容上的含糊性[2-3],谣言信息不确定性强,真实性难以考证,通常导致人们对真相的认知偏差,产生错误的决策判断。二是语境上的未经证实性[4-5],由于缺乏权威、客观的论证,公众对谣言的信任通常寄生于社会关系之中。三是情绪上的煽动性[6-7],谣言信息通常包含某种强烈的感情色彩,受众的情绪由此被影响,并反映在行为上。倘若谣言得以大规模蔓延,不仅会干扰社会秩序、破坏社会稳定,危害社会诚信建设,而且极易引导大众心理状态向消极方向转移[8]。

① 参见https://zhuanlan.zhihu.com/p/391366822。

② 参见https://news.cctv.com/china/20080514/102295.shtml。

③ 参见https://law.seu.edu.cn/2020/0330/c9375a322486/page.htm。

公共危机事件中的信息传播是混乱符号和不确定意义的共享过程[9]。危机情境下,各类信息层出不穷,真假交织,危机谣言顺势而出。危机谣言是谣言在危机情境下所呈现出的特殊状态,具备谣言的基本特征,其信息量为负值,导致公众对公共危机事件的理解偏差,进而对公共危机事件认知偏离、失误[10]。相较于普通谣言,危机谣言的呈现表征更为特殊。一方面,危机谣言的发生规模更大。在公共危机事件中,舆论场内的利益主体围绕主要议题会对话语权进行争夺,在这种氛围的推动下产生的谣言,往往会趋于迎合大众的情感需求。此时舆论场内的信息真伪难辨,但会以更广、更快的速度向大众传播,给民众带来恐慌和焦虑情绪,更容易使民众出现非理性行为[11]。另一方面,危机谣言往往会造成更深的社会影响。与普通谣言相比,危机谣言进入人际传播渠道之后,由于危机议题的聚焦性、社会网络的交互性以及传播渠道的高效性,其产生的社会影响更为深刻[12]。因此,我们要加深对危机谣言的认知和理解,厘清并掌握危机谣言的生发逻辑,从而实现对危机谣言的有效治理。

现阶段,学者们基于不同学科视角围绕谣言及其衍生问题展开了相关研究。社会学科普遍将谣言现象看作一种社会投影,认为谣言是一种社会环境孕育下的产物[8, 13],通常强调社会主体、社会环境等要素对谣言的孕育作用以及谣言的社会功能体现。有研究从社会心理的视角切入, 对造谣者谣言输出行为的心理动机进行探讨,归纳了十种社会心理因素会导致网络谣言的产生和传播,即娱乐心理、猎奇心理、怀疑心理、较真心理、恐慌心理、焦躁心理、盲从心理、侥幸心理、宣泄心理和挑拨心理[14]。还有研究以造谣者为突破口,对造谣主体的行为特征、传播谣言情况、造谣心理特点和传播技巧选择展开分析梳理,认为造谣者普遍具备聚合性身份特征,谣言输出行为往往具备明确动机与目的;谣言信息内容多聚焦于负面情绪的传送,常常引发公众的恐惧、愤怒心理;主体的造谣动机会受到谣言的热度和持续时间的影响;多媒体的佐证形态和新异性的话题塑造是谣言信息制造的重要手段[15]。除此之外,也有研究以信息受众为突破口,探究谣言的作用形式,认为谣言往往对信息受众的主观思维产生影响和作用,公众的思维认知变化对公共冲突的暴发、扩散和升级具有重要影响,其作用结果包括导致认知偏差、激发负面情绪、形成单向度价值判断、强化群体性思维等。其中,谣言作用的关键在于信息“饥渴”与有效信息供给不足,加之谣言传播手段逐渐智能化, 更使得谣言防控面临极大挑战。针对谣言产生的原因, 主动满足人们对信息的需求是最好的谣言防控方式[16]。

传播学往往强调谣言的信息特征,聚焦于对信息传播规律及其作用机理的分析探讨。有研究根据谣言在传播过程中的变异程度及复杂程度,将危机情境下的网络谣言传播方式分为复制式蔓延、转化式蔓延和复合式蔓延三种,同时对每一种蔓延类型的异同和呈现形式进行阐述说明;在此基础上进行建模处理,厘清每一种蔓延模式影响的变量,并对谣言的治理提出针对性对策建议[17]。也有学者对谣言传播蔓延的影响因素予以分析研讨,认为全球化[18]、惩罚机制的缺失[19]、高度的社交媒体信任[20]等因素,不仅有助于谣言的形成与传播,还在某种程度上赋予了谣言新的生命力。也有研究对谣言信息的作用机制予以梳理,认为危机谣言是一种在非正式渠道中广为流传的新闻信息,通过嵌入信任网络,借助于路径寄生性和心理寄生性实现迅速泛滥,从而改变人们的态度、情感和预期[21],进而左右人们的行为,引发社会动荡[10]。

除此之外,还有研究从其他学科视角对谣言现象作出了阐释与说明。新闻学认为谣言是一种即兴的社会新闻,是集体智慧的反映[3]。政治学将谣言看作一种社会舆情,认为谣言是特殊的集体表达方式,具备非理性、非制度化的特征,用以填补正式的集体参与制度在公民诉求表达方面存在的局限性[22-23]。历史学则将谣言看作一种文化习俗,认为神话传说、历史讨论这类具备文化性质的社会共识是谣言的缩影[24-26]。

通过对现有文献的系统性梳理与整合,能够发现以往围绕谣言展开的研究提供了全面丰富的研究内容与成果,对于我们认识与把握谣言具备积极的启发意义。但是,在研究视角切入方面,还存在一些局限性:首先,切割了谣言生发的全貌。已有研究内容虽然在侧重点上存在差异性,但均是以谣言生发的某一重要节点作为切入视角去解释谣言现象,而谣言的生发是一个系统且复杂的过程,会涵盖多个重要节点,忽视任意节点去进行阐述说明都会导致说服力欠缺。因此,需要对谣言的生发机制进行系统梳理,进而厘清谣言的生发规律。其次,很少有对各要素之间相互影响的动态作用机制展开的理论研讨。谣言的生发不仅具备静态属性结构,而且遵循动态的演化规律[27]。许多研究虽关注了某些具体要素对谣言的生发与蔓延所造成的影响作用,但对谣言生发动态规律予以梳理的研究成果较少。再次,鲜少研究对普通谣言与危机谣言予以区分。已有研究在研究视角的切入方面较为单一,忽略了谣言在不同情境中具体呈现的差异性,未对危机谣言所呈现的特殊性质予以研讨。最后,现有的谣言相关研究更多聚焦于实证研究层面,在相关理论的应用与适配方面稍显不足。框架理论作为传播学经典理论被广泛应用于各类研究之中,具备高度理论价值。基于此,本文借助框架理论工具,试图构建危机谣言的框架理论模型,对危机谣言所呈现出来的特殊表征与属性展开理论研讨,同时厘清各相关要素之间的相互作用关系,旨在揭示危机谣言的生发逻辑。

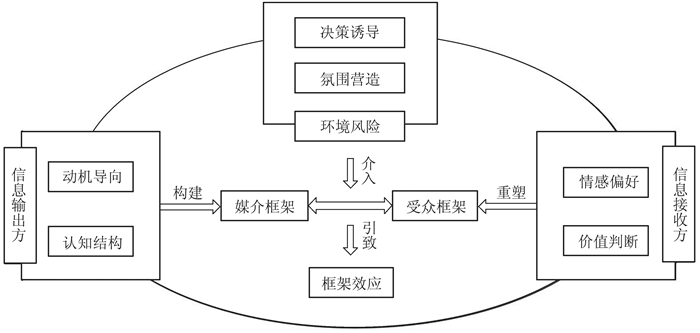

二、理论分析框架Goffman[28]最早将框架理论引入传播学和社会学,认为框架即人们用以发现、理解和区分信息的“诠释图式”。框架的呈现既可以是具象化的信息内容,通过对具体内容的展现和强调,从而达到推动特定的问题定性、因果解释、道德评价和处理意见的目的;也可以是抽象化的认知结构,这种认知结构的形成来自人们自身的特殊属性以及过去经历的经验[29]。所谓框架效应是在特定的情境下,框架作用于人们的价值判断、行为决策等方面所产生的一系列影响和结果。在宏观层面上,框架效应指信息输出方使用表述方式使其输出的信息和受众脑海中已存在的基础图式产生共鸣;在微观层面上,框架效应是人们对特定信息作出判断时,在认知和心理层面使用信息内容和表述风格的过程[30]。因此,可以将危机谣言生发的过程看作框架效应的外化过程。

危机情境下,信息输出方根据动机导向、认知结构构建媒介框架;信息接收方根据情感偏好、价值判断确定受众框架;媒介框架对受众框架产生影响和作用,受众框架得以重塑。这个过程中产生一系列框架效应,危机谣言得以生存、扩散。引入框架理论探讨和梳理危机情境下的谣言生发机制,不仅为危机谣言的生发机制提供了一个新的认识视角,也是框架理论的拓宽与延伸。一方面,区别于以往对谣言生成路径、特点、渠道、主体行为的研究,框架理论以谣言相关主体的认知结构作为落脚点,重点探讨环境风险与认知结构的相互作用机制,进而把握这种作用的产生逻辑及后果影响,为我们认识危机谣言、解释谣言的生发规律提供了一个崭新的视角。另一方面,目前有关框架理论的研究主要将落脚点放在主体认知结构上,更多的是分析特定要素,即信息框架、环境对主体认知结构的单向影响,忽视了各要素之间的互动关系及其影响作用。用框架理论解释危机谣言的生发规律,相当于将框架理论应用于具体的情境之中,进一步梳理信息框架、主体认知以及环境风险之间的相互作用关系,这既是框架理论适用范围的拓宽,也是其内容上的延伸。基于此,本文构建了危机谣言生发的框架效应模型,如图 1所示。

|

图 1 谣言生发的框架效应 |

媒介框架(信息框架)即媒体、政客等发言者在向受众复述某一个议题或事件时所使用的措辞、形象、短语和表述风格[31]。信息输出方以其对外释放的信息为载体,根据自身的认知属性、价值追求采取特定的措辞方式与表达风格,对相关议题展开讨论和观点输出,从而构建具象化的媒介框架。由于借助信息作为载体,相关信息承载的语言风格、表述方式以及核心内容等要素便构成了媒介框架的基本属性,从而影响个体对其所处理的相关议题的反应。从信息传播的角度来说,当对一则事件的新闻框架以前后一致的方式来对事件作出选择、强调和排除,并使得对事件的某些理解在文本里更加突出,那么这些经过选择和强调而凸显出的信息,将构建受众感知到的社会真实[32]。媒介框架自身的特质、属性界定了议题信息的范围边界,决定了受众能够接收到的信息类别和话题界限,同时也划定了框架效应作用的信息范围。

对于造谣者而言,其构建谣言媒介框架的行为主要受到自身价值追求与认知结构的影响。一方面,谣言信息主体的价值追求体现在其具体的造谣动机之中。动机是激发人们行为的心理过程,是信息行为研究的重要对象。媒介框架的构建及信息主体的行为都会受到动机的影响和作用[33]。人们之所以对外输出谣言,本质上是因为这一行为能够让自身获取实际利益或得到精神满足,从而实现其价值追求。价值追求是支配信息主体信息行为的核心驱动力,不仅为信息主体的谣言输出行为提供了动机和导向,也决定了相关主体实施信息行为时想要向受众提供怎样类型的媒介框架。另一方面,造谣者需要根据自身对特定议题的理解和认知去构建谣言媒介框架。拥有不同认知能力、知识结构的主体,面对相同的信息会采取截然不同的解读方式[34-36]。心理学研究表明,人类的大脑在处理文字和图形时,由于受到刺激的区域不同,导致处理信息的方式也不同[37]。信息解读方式的差异性致使信息行为主体并不能够对某一议题或事实提供客观的解读,而是依照自身对议题的认知和理解完成信息的消化吸收,并按照自身对议题相关信息的理解和认知去构建媒介框架。

(二) 受众框架受众框架本质上是信息受众的认知框架,即信息受众在接触、吸收以及处理有关议题的相关信息时所使用的解读方式、思维习惯以及态度立场,这种认知结构和解读方式更多来自受众在以往的社会生活经历中形成的经验,并受到个体固有属性的影响,信息受众对相关议题信息的解读和判断由受众框架所决定[29]。信息受众运用不同的认知框架应对特定信息内容,导致信息处理结果的差异性,进而影响主体的价值判断及其行为效应。受众采取什么样的框架去界定问题、解读信息,决定了框架效应的结果走向。谣言生发过程中,信息受众面临认知框架重构的风险。在进行信息处理时,更多地依靠自身价值判断及情感偏好的调整变化,对自身的认知框架进行重新构建。

每个信息受众都拥有一套完整的价值判断体系,用以完成信息处理过程中的判断、决策行为。当媒介框架中所涵盖的内容逻辑与个体的价值判断相一致时, 该框架便能够更深入地影响人们对问题的评价和决策[38]。在信息传递、蔓延的过程中,人们有各自的判断和思考,并将框架中包含的信息与自己的价值取向进行对比, 如果框架中的信息与人们已有的价值取向相矛盾, 那么人们便会对这个框架提出反对、挑战, 进而削弱议题信息传递过程中的框架效应[39]。同时,信息受众在塑造自身的认知框架时,难免会受到主观的情感偏好的干扰影响。不同类型的情绪(如愤怒、焦虑等)条件,将诱使受众产生不同的信息加工方式,回应策略和决策机制[40]。高情绪性信息更能激发人们的选择性关注,因为能够引发信息受众的情感共鸣,进而造成病毒式传播[41]。正因如此,许多信息主体会对其传播的信息进行精心地策划与打磨,诱导受众对某一特定事件或对象产生某种情绪,试图利用这种情绪变化使受众框架与媒介框架趋于一致,从而引导受众对特定议题或对象形成固定认知、策略[42]。

(三) 环境风险不仅信息主体行为和媒介框架的固有属性会对框架效应的结果产生影响,环境风险的介入同样会干扰框架效应的效果发挥[37]。对于信息输出方而言,倘若处于一个框架条件与媒介框架所涵盖的逻辑内容相匹配的情景中,那么能够在最大限度上发挥媒介框架的干预作用[33]。除此之外,彼此竞争的框架信息可以抵消单一框架对个体施加的影响[43]。在一个存在竞争性框架的信息环境中,信息的出现频率高,内容侧重点明显,便可认定为强框架信息,反之则为弱框架信息。强框架信息可以显著提高框架效应,而弱框架信息则可能起反作用[44],这也解释了信息传播中的“三人成虎”现象。对于信息受众而言,框架效应的产生是基于决策情境的描述与长期记忆诱发的认知表现,而决策结果的产生是决策情境的具体描述与当前的认知表征比对后的结果,即环境风险通过作用于公众的情绪感知进而影响其信息认知框架[45]。除此之外,处于不同的社会情境之下,同一个人对信息或议题的认知判断能力也会产生偏差[46]。

三、危机谣言的生发逻辑与内在机理 (一) 谣言生发势能扩大:高质量信息缺口与强造谣动机的双重耦合危机情境为谣言生发提供了较大的传播势能。一方面,公共危机事件的暴发导致公众针对危机事件产生较大体量的信息需求;另一方面,高质量信息的缺失降低了信息输出与传播成本,为造谣者对外输出谣言的行为提供了有利契机。

1. 权威信息源难填信息缺口社会环境中不确定因素的增加,会降低人们对外界环境的控制感,进而会引发恐惧、焦虑等心理状态。此时,人们会下意识对确定性予以追求,产生对于“知道”的需求[47]。

公共危机事件的暴发过程中,感受到危机威胁的人们迫切需要获得危机状况、演变和影响的相关真实的信息,以备作出防御的决策。因此会迅速切换至“信息饥渴”的状态,进而产生大量信息需求。与常规情境相比,危机情境下公众的信息需求表现出两个显著特征:

一是话题上的高聚焦,即信息需求围绕公共危机事件展开。危机发生时,人们不同程度上被卷入事件当中,需要尽可能完整地收集危机事件的相关信息,才能够准确把握自身在危机情境下的具体处境,进而采取应对措施化解危机风险。同时,话题的高聚焦也预示着危机事件的演变形势会左右信息需求的变化态势,进一步加剧信息需求的复杂性。

二是程度上的紧迫性,即危机情境下人们会对其关注的信息表现出极其迫切的渴求[48]。为了能够以更加稳妥、谨慎的姿态应对公共危机事件中新的变化趋势,人们也会趋向于在新的问题出现之前尽可能地占领信息优势,通过强有力的信息论证去抹平由于危机事件的不确定性带来的焦虑、恐惧等负面情绪。因此,危机情境下的信息池中的信息需求体量往往很大。

理想化的信息需求满足方式的实现至少需要满足三个条件:权威的信息源、严格的信息把关、及时的信息回应。而上述三个条件在危机情境下是难以同时实现的。

一般来说,权威信息输出主体通常十分注重对信息质量的把控,出于维护自身的权威性和专业性的考量,在输出信息前会对自身收集的信息线索进行严格把关。然而,对信息线索把关越严格,则预示着权威信息源需要花费更长的时间去进行信息回应。而危机情境下的信息需求体量较大,权威信息源的信息回应能力很难招架如此猛烈的需求攻势,难以对复杂、密集且迫切的信息需求进行面面俱到的回应。如此一来,仍然会有大量的信息需求未得到满足,信息缺口难以有效填补,而高聚焦的话题讨论为危机事件相关信息凝聚了很强的注意力,信息流通的门槛变低,这就给非权威信息源填补信息缺口的行为提供了很强的传播势能。

2. 危机情境提供造谣契机人们的行为都是从动机出发的,造谣者也同样如此。当人们在信息池内表达了错误、片面的观点时,谣言便顺势而生。可以将危机谣言看作造谣者通过对外输出信息去实现自身诉求的手段方式,而支配造谣者行为的核心驱动力便是其造谣动机。根据与公共危机事件的关联度差异,可以将信息输出主体的造谣动机归纳为两种:

一是以公共危机事件为突破口,利用危机时期公众普遍关注某类特定信息的特质,通过刻意编造与危机事件相关的虚假信息引发社会关注,借此实现其利益诉求。无论是否处于危机情境,这些造谣主体都会持有这类利益诉求,公共危机事件的暴发则为他们诉求的实现提供了一个相对可行的契机,这便是网络舆情中常见的“蹭流量”现象。具体而言,这类造谣动机与行为可划分为两类:一类是基于利益的造谣行为。此时造谣者通过敏锐捕捉公共危机事件的暴发为自身创造价值的可能性,从而借助谣言输出这一行为去实现这种可能性。新冠肺炎疫情防控常态化期间,就有某药厂为了产品营销,在多个互联网平台进行传播宣传,声称其生产的家用自测试剂盒可以通过指尖采血的方式查验病毒感染情况①。另一类是基于情感的造谣行为。危机事件暴发时,充斥着大量对特定人群或现象的揭露与批判信息,造谣者信息输出的目的也是通过编造与危机事件相关的谣言,发泄对社会、某类群体或某一个人的不满,进而使自己的诉求能够引发社会的广泛关注,形成特定的舆论压力。一些西方媒体及政客在疫情期间捏造的“武汉实验室病毒制造论”便是典型②。

① 参见https://vp.fact.qq.com/article?id=13a34f532be8a1a2a27e1c1f976b7daf。

② 参见http://www.xinhuanet.com/2021-08/03/c_1127727067.htm。

二是由于受到公共危机事件的刺激而产生的造谣动机,进而在造谣动机导向下实施造谣行为。这类造谣动机以公共危机事件的暴发为产生前提,常规情境下难以具备该类动机的滋生条件。此时,造谣者通过敏锐捕捉公共危机事件的暴发为自身创造价值或规避风险的可能性,再借助谣言输出行为实现这种可能性。一方面,危机情境下,由于话题密度较大,公众的注意力会更加聚焦,可以通过精心策划,发布谣言来引导话题的内容走向,享受到成为意见领袖的满足感,进而为自身诉求的实现创造条件。“3.21”东航客机事故后,在已知未登机人数为2人时,网络平台上仍然出现了20多个声称自己是未登机“幸运儿”的人③。这些所谓的“幸运儿”们为了获得成为意见领袖的满足感,便产生了相应的造谣动机。而在常规情境下,他们成为意见领袖的可能性是微乎其微的。另一方面,危机情境下,社会暴发对危机事件的“信息饥渴”,每个人都希望获得尽可能充分完整的信息。此时,人们会将社会流传的各种信息进行广泛地交流,以期当作成为解决信息饥渴的可行手段。然而大多数情况下,公众只是根据片面的信息进行主观臆测、推断,特别是当这种臆测信源来自权威人士或接近于事件中心的人士的时候,常常被缺乏分辩能力的公众当成事实真相信息而深信不疑,造成谣言传播。新冠肺炎疫情期间,人们目睹连云港方舱实验室的建造过程后,误以为是当地疫情形势加重而建设的方舱医院,并将其猜想在各类场合下广泛讨论交流后暴发了小规模谣言④。这一类的谣言中,无论造谣者还是传谣者都没有主观恶意,其谣言输出行为基于无意甚至是关心熟人朋友的善意。

③ 参见https://new.qq.com/omn/20220322/20220322A07JCU00.html。

④ 参见https://c.m.163.com/news/a/H1PBPSJN05345ASA.html。

(二) 谣言迷惑能力提升:信息需求真实性让位引致过度信息包装危机情境下,有效信息供给不足导致受众的信息需求发生转换与重构,信息获取过程中,公众更愿意将信任寄托于心理期望、社会关系及社会共识当中。此时,造谣者在信息输出过程中通过信息包装的方式迎合受众需求,受众信任框架与谣言框架契合度上升,谣言迷惑能力变强。

1. 信息需求的转换与重构危机情境下,信息池内充斥着大量无法满足的信息需求。有效信息供给不足导致受众信息需求的真实性让位,使得人们的信息需求转换为一种主观的心理需求,进一步导致信息获取过程中的真实性让位,转而遵循满意原则[49-50]。由于信息需求得不到满足,信息受众完成了对其信息认知框架的重构过程。受众的信息认知框架重构后,信息的获取则更像是一种信任决策行为,此时真相变得并不是那么重要了,人们通常会根据其信任结构选择相信自己愿意相信的信息。

人们的信任结构通常会下沉至三个落脚点:一是心理预期[16]67。危机情境下,人们基于自身的认知结构框架,往往会对公共危机事件及其发展态势形成一种预期判断,并且在信息获取过程中较多地去选择相信与自身预期判断更为靠拢的说法和解释。二是社会关系[51]。人们在信息获取的过程中,根据自身与其他社会角色的社会行为轨迹的交互过程,确定与他人之间的信任关系,进而把对自身社会关系网络中的某些角色的信任映射到这个角色向其所传达的信息之中。三是社会共识[52]。危机情境下,人们通常会赋予某些社会角色更多的信任。譬如公共卫生危机暴发的过程中,医疗工作者会被公众赋予更多的信任;而地质灾害的发生则会使公众给予地质工作者更多的信任。这种信任关系是随着整个社会文明、历史长期发展所建立起来的,具有稳固的社会基础。

2. 谣言框架的包装与构建谣言实质上是一种信息,借助造谣者谣言框架的构建与输出行为予以实现。因此,造谣者在构建谣言信息框架的过程中,捕捉信息受众的信任心理,并以此作为其输出信息的编排与包装的依据与准则,就能够最大限度地拓宽谣言信息的生存空间,从而赢得信息竞争。

一般来说,造谣者主要采取三种包装方式:

一是通过捕捉公众的心理预期和情绪变化,设置极具噱头的标题、夸张化的情景描述以及煽动性的语言风格等,对谣言内容进行包装,使谣言信息更加具备吸引力。而这种夸张、戏剧化的包装方式也会导致信息的内容指向、核心内涵与原始框架产生偏颇,难以维持其本身的客观性、真实性。典型的例子有:做完核酸检测后的一个星期内,身体可以吸附金属类物品①;5G手机基站会导致新冠病毒广泛传播②。这类令人啼笑皆非的说法能够有受众,归根结底在于利用了公众的猎奇心理吸引注意力,再辅以煞有介事的科普论证,使其看起来具备可信度。

① 参见https://www.shobserver.com/news/detail?id=466707。

② 参见https://new.qq.com/omn/20200417/20200417A0BQMG00.html。

二是对信息源进行伪装处理,增加信息的权威性,进而提升信息的可信度。造谣者在发布信息时也通常会使用“知名专家某某建议”“政府内部官员亲自透露”这类话术对谣言框架进行编排、处理。譬如新冠肺炎疫情期间被官方辟谣过的“钟南山院士建议盐水漱口能够预防新冠病毒”③以及男子伪造“疫情期间娱乐行业开业的通知”政府公文④等,这些谣言信息包装的方式便遵循了伪装信息源的逻辑。

③ 参见http://www.xhby.net/index/202001/t20200122_6483613.shtml。

④ 参见https://view.inews.qq.com/a/20211221A0D0JF00。

三是为模糊的半成品信息编排完整的故事线,通过信息拼凑和断章取义的方式伪造辅助线索和证据,借助普遍形成的社会共识与心理,以期引导信息受众的认知判断向谣言框架靠拢,使谣言信息看起来更具说服力。新冠肺炎疫情大规模核酸排查期间,网民发布“小孩做核酸被志愿者捅死”的视频谣言后被证伪,实际上,视频的真相是核酸检测医务人员对意外窒息婴儿进行心肺复苏抢救过程⑤,但此时半成品视频资料的佐证使谣言的可信度塑造具有极大的迷惑性。

⑤ 参见https://new.qq.com/omn/20220404/20220404A01I5100.html。

(三) 谣言作用程度深化:主体认知框架强化诱发心理行为效应谣言本身并非都是洪水猛兽,其危害的关键在于对信息受众产生的影响所造成的社会效应,即人们将对信息的认同感外化为行为效应的具体结果。危机情境下,人们对信息的认同感会外化为行为效应,不仅会引发非理性传播行为,也会造成其他负面社会效应。

1. 信息立场反复确立与强化危机情境下,为了暂时性安抚、抹平因信息缺口扩大而带来的焦虑、恐惧等情绪,人们通常会根据自身的认知框架结构去选择持有一个预先的判断。这种判断可以是从舆论场中的信息中获得的,也可以是基于自身的认知予以确立的。

当人们选择并确立了自己的信息立场后,由于偏见一致性的存在,会倾向于有针对性地获取与其认同的信息立场一致的信息与说法,进而通过这种信息佐证的方式加深对自身所持有立场的认同感[53]。随着信息佐证过程中收集到的有效信息越来越齐全,线索也会逐渐明朗,其对信息的认同也逐渐加深并强化。反之,信息认同感便会变低,人们就会再一次在信息池中选择自己认同的信息观点,并重复信息佐证的过程,直到信息观点得到更深的认同与强化。

不仅如此,如果人们对某一信息立场的认同度足够高,就会倾向于对自身认同的立场进行维护和辩解。然而,并非所有人对议程、事件会保持相同的观点立场,舆论场中对立立场之间的天然矛盾无法避免。信息竞争状态下,倘若人们固有的信念得到支持与强化,自我感觉也会相对更好[13]。因此,处于对立面的双方(甚至多方)不仅会想方设法证明自身立场和观点的相对优越性与正确性,也会滋生对其他观点立场进行打压或贬低的行为动机[54]。随着这种信息立场的对立现象在不同群体之间愈演愈烈,信息竞争的规模变大、竞争程度也更加剧烈。

危机情境下,无论是基于何种目的或方式确立并予以强化的信息立场,由于缺乏强有力的论证,加之公共危机事件的具体态势瞬息万变,人们的心态和卷入程度也在不断发生改变,进一步导致信息需求的再次转化与重构。因此,大多数情况下,人们对其持有的信息立场的认同程度并不牢固,很容易反复陷入信息立场的自我确立与强化的循环当中。

2. 信息认同外化为行为效应信息立场确立和强化过程并非仅只是受众认知框架的转换与重构过程,也会成为指导人们行为决策的准则依据,进一步影响其行为模式。危机情境下的不确定性与风险性的上升,会使人们更容易陷入恐慌、焦虑等负面情绪当中,进而更容易刺激人们产生非理性行为。

一方面,非理性状态下的信息认同与强化会加剧危机谣言的传播形势。激烈的信息竞争往往会使得相关主体为了强化自身的信息立场而加剧传播行为,信息传播过程中掺杂大量主观情绪与认知,导致信息噪音增加,在此基础上进一步带动相关话题的衍生,或是与旧话题衔接,使得话题层次更加复杂。新冠肺炎疫情初期,武汉红十字会应对和处置能力不足的行为引发了公众的关注与不满,在此基础上衍生了一系列刻意抹黑的“武汉红十字会向上海市医疗队收取高额手续费”“武汉红十字会售卖捐赠蔬菜”等谣言①。这些后续谣言受众数目庞大,关键在于利用了公众前期对武汉红十字会的初始认知判断倾向,使受众陷入了信息传播的“塔西佗陷阱”。

① 参见https://m.weibo.cn/status/4466415874727025?wm。

另一方面,非理性状态下的信息认同与强化,会导致危机谣言的影响扩散至社会生活的其他领域,甚至导致次生灾害的产生。危机情境下,人们会根据其对信息立场的认同程度采取具体的行为策略,以期通过寻求情感共鸣、情绪发泄及利益满足等方式暂时性地转移因公共危机事件而产生的负面情绪,进而对社会生活产生影响。新冠肺炎疫情期间,有关宠物传播新冠病毒谣言的传播,造成部分非理性群体针对家养动物实施的弃养或捕杀行为②,声称双黄连口服液能够预防新冠病毒感染的谣言传播带来的消费市场紊乱的现象③。这些都是信息受众在非理性状态下的信息认同所带来的负面社会效应。

② 参见https://new.qq.com/omn/20200308/20200308A0AOTB00.html;https://m.weibo.cn/status/4468383141192151?wm。

③ 参见https://m.weibo.cn/status/4467166370075402?wm。

四、结论与展望公共危机事件频繁发生为危机谣言产生和传播提供了更大的可能性;而危机谣言的大规模蔓延会加剧公共危机事件的发展态势,以致社会风险进一步上升。梳理和把握危机谣言的生发机制,加深对危机谣言的认识与理解,进而对危机谣言开展有效治理,有利于健全和完善舆情管理体制机制,对于实现防范和化解社会风险、维护社会稳定的社会治理目标具有重大意义。目前,围绕谣言及其衍生问题展开的理论研究存在以下几方面的不足:一是研究视角单一化,忽略了危机谣言的特殊性质;二是研究范围的片段化,切割了谣言生发的全貌;三是研究路径的静态化,鲜少对各要素之间相互影响的动态作用机制展开理论研讨。本文引入媒介框架理论视角,构建了危机谣言的框架理论模型,对危机谣言所呈现出来的特殊表征与属性展开理论探讨,最终得出以下结论:

首先,危机情境下公众信息需求的高聚焦与紧迫性降低了信息流通门槛。由于缺乏高质量的信息回应,信息的高度不对称导致信息池中存在较大的信息缺口,加之公共危机事件的暴发给予了造谣者信息输出的契机,为谣言的生发提供了较大的传播势能。

其次,危机谣言的传播是信息受众的认知框架与谣言框架的匹配过程。一方面,信息缺口的存在使得受众信息需求的真实性追求让位于满意性原则,人们将对信息的信任转移至心理期望、社会关系及社会共识当中;另一方面,造谣者在自身的动机诉求支配下,会刻意对谣言框架进行编排、包装,以此吸引受众注意、增加谣言与受众信任框架的契合度,进而提升谣言的煽动性与迷惑性。

最后,谣言得以发挥作用的关键在于被信息受众所认同,进而外化为具体行为对社会生活造成影响。危机情境下,公众非理性的信息认同与自我强化扩大了信息竞争的规模与层次,同时进一步作用于人们的具体行为策略,不仅加剧了危机谣言的传播形势,还会导致危机谣言的影响扩散至社会生活的其他方面,甚至引发次生灾害。

危机谣言的影响及作用消解关键在于信息缺口的处理,其核心处理路径有两种:一是对信息缺口进行有效填补,可以通过官方辟谣和事实论证予以实现。此时,对于信息受众而言,人们对真相的认知基本得到了统一;对于信息输出方而言,相当于在信息竞争的过程中遇到强劲对手,其持有的不完整、不真实的信息、观点被淘汰出局。二是化解环境风险,使信息缺口消失。此时,危机情境得以解除,人们不再有危机事件有关的信息需求,也失去了关注、获取相关信息的动力,在公共危机事件的刺激下产生的信息需求也会随之消失,信息缺口不复存在。对于信息输出方而言,公共危机事件的终止消除了信息输出方的造谣契机,此时尽管信息输出方具备诉求实现的动机,也会因为缺乏适配的契机而放弃对外输出信息。危机谣言作为公共危机事件的衍生物,其暴发与蔓延往往会对社会稳定造成较大冲击,造成严重的负面影响。本文对危机谣言的特殊生发逻辑的把握提供了一个对危机谣言的认识视角,但如何化解、破解危机谣言对个体、社会施加的负面影响,探寻危机谣言治理的运作逻辑,仍是当前亟待研讨的重要议题。

| [1] |

PETERSON W, GIST N. Rumor and public opinion[J]. American journal of society, 1951, 57(2): 159-167. DOI:10.1086/220916 |

| [2] |

伍德志. 谣言、法律信任危机与认知逻辑[J]. 法学评论, 2015, 33(5): 69-78. DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2015.05.009 |

| [3] |

SHIBUTANI T. Improvised News: A Sociological Study of Rumor[M]. Indianapolis: Bobbs Merrill, 1966.

|

| [4] |

ALLPORT G W, POSTMANL. The psychology of rumor[M]. New York: Henry Holt, 1947.

|

| [5] |

COLLINS H M. Tacit knowledge, trust and the Q of sapphire[J]. Social studies of science, 2001, 31(1): 71-85. DOI:10.1177/030631201031001004 |

| [6] |

金观涛, 华国凡. 控制论与科学方法论[M]. 北京: 新星出版社, 2005: 44.

|

| [7] |

DIFONZO N, BORDIA P. Corporate rumor activity, belief and accuracy[J]. Public relations review, 2002(28): 1-19. |

| [8] |

黄建. 论网络谣言的协同防控[J]. 中南大学学报, 2013(3): 105-108. DOI:10.3969/j.issn.1672-3104.2013.03.020 |

| [9] |

胡百精. 危机传播管理[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2005: 52.

|

| [10] |

赵军锋, 金太军. 论公共危机中谣言的生存逻辑——一个关于谣言的分析框架[J]. 江苏社会科学, 2013(1): 130-135. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2013.01.020 |

| [11] |

韦茜. 正和博弈: 公共危机事件谣言现象成因及治理路径[J]. 声屏世界, 2020(18): 102-104. DOI:10.3969/j.issn.1006-3366.2020.18.045 |

| [12] |

林华. 普通网络谣言与焦点网络谣言的传播逻辑异同[J]. 情报杂志, 2020, 39(9): 116-120. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2020.09.019 |

| [13] |

DIFONZO N, BORDIA P. Rumor psychology: social and organizational approaches[M]. Washington: American Psychological Association, 2006.

|

| [14] |

王锁明. 基于社会心理视角的网络谣言成因分析[J]. 观察与思考, 2012(9): 44-47. |

| [15] |

袁会, 谢耘耕. 公共事件网络谣言的造谣者研究——基于影响较大的118条公共事件网络谣言的内容分析[J]. 新闻记者, 2015(5): 58-65. |

| [16] |

常健, 金瑞. 论公共冲突过程中谣言的作用、传播与防控[J]. 天津社会科学, 2010, 6(6): 65-68, 128. |

| [17] |

张玉亮, 贾传玲. 突发事件网络谣言的蔓延机理及治理策略研究[J]. 情报理论与实践, 2018, 41(5): 91-96. |

| [18] |

张加春. 跨国的谣言: 全球化背景下的谣言传播机制研究[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2016(3): 67-74. DOI:10.3969/j.issn.1004-9142.2016.03.008 |

| [19] |

张会平, 郭昕昊, 汤志伟. 惩罚机制对网络谣言识别行为的影响研究[J]. 情报杂志, 2016, 35(12): 5, 47-51. |

| [20] |

姚琦, 崔丽娟, 王彦, 等. 社交媒体信任对重大突发公共卫生事件中公众网络谣言自治行为的影响[J]. 心理科学, 2020, 43(2): 481-487. |

| [21] |

万君, 郭婷婷, 吴正祥. 网络谣言对消费者电商平台信任的作用机理研究[J]. 现代情报, 2015, 35(5): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2015.05.007 |

| [22] |

郭小安. 网络谣言的政治诱因: 理论整合与中国经验[J]. 武汉大学学报, 2013(3): 120-126. |

| [23] |

赵宇. 网络谣言的传播成因及媒体对策[J]. 中国广播电视学刊, 2016(12): 58-60. |

| [24] |

诺伊鲍尔. 谣言女神[M]. 李国庆, 译. 北京: 中信出版社, 2004: 6.

|

| [25] |

雷霞. 谣言: 概念演变与发展[J]. 新闻与传播研究, 2016, 23(9): 113-118. |

| [26] |

斯特拉森, 斯图瓦德. 人类学的四个讲座: 谣言、想象、身体、历史[M]. 梁永佳, 阿嘎佐诗, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

|

| [27] |

文宏. 地震谣言事件的演化机理与应对策略[J]. 社会科学家, 2014(8): 69-74. |

| [28] |

GOFFMAN E. Frame analysis: an essay on the organization of experience[J]. Contemporary sociology a journal of reviews, 1981, 10(1): 60-68. |

| [29] |

ENTMAN R M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm[J]. Journal of communication, 1993, 43(4): 51-58. |

| [30] |

SCHEUFELE D A, TEWKSBURY D. Framing, agenda setting, and priming: the evollution of three media effects models[J]. Journal of communication, 2007, 57(1): 12. |

| [31] |

马得勇. 政治传播中的框架效应——国外研究现状及其对中国的启示[J]. 政治学研究, 2016(4): 57-69, 126-127. |

| [32] |

毛良斌. 基于恐惧诱导情绪框架效应传播效果的实验研究[J]. 新闻界, 2014(3): 12-18. |

| [33] |

杨梦晴, 赵宇翔, 宋士杰, 等. 国外健康行为研究中媒介框架理论的源流、应用与发展[J]. 情报学报, 2020, 39(6): 662-674. |

| [34] |

NELSON, CLAWSON, OXLEY. Media framing of a civil liberties conflict and its effect on tolerance[J]. American political science review, 1997, 91(3): 567-583. |

| [35] |

HAIDER-MARKEL J. Gun policy, opinion, tragedy, and blame attribution: the conditional influence of issue frames[J]. Journal of politics, 2001, 63(2): 520-543. |

| [36] |

KINDER, SANDER. Mimicking political debate with survey questions: the case of white opinion on affirmative action for blacks[J]. Social cognition, 1990, 8(1): 73-103. |

| [37] |

汤志伟, 韩啸, 李洁. 信息外部表征形式对个体决策框架效应的影响研究[J]. 情报杂志, 2015, 34(3): 171-175, 185. |

| [38] |

HEEJO K, ELLOITT D H, HERNANDO R, et al. Personifying the radical[J]. Human communication research, 2005, 31(3): 337-364. |

| [39] |

DRUCKMAN. The implications of framing effects for citizen competence[J]. Political behavior, 2001, 23(3): 225-256. |

| [40] |

BODENHAUSEN G V, SHEPPARD L, KRAMER G. Negative affect and social judgment: the differential impact of anger and sadness[J]. European journal of social psychology, 1994, 24(1): 45-62. |

| [41] |

BERGER J. Word of mouth and interpersonal communication: a review and directions for future research[J]. Journal of consumer psychology, 2014, 24(4): 586-607. |

| [42] |

TIEDENS L Z, LINTON S. Judgment under emotional certainty and uncertainty: the effects of specific emotions on information processing[J]. Journal of personality and social psychology, 2001, 81(6): 973-988. |

| [43] |

SNIDERMAN M, THERIAULT S M. The dynamics of political argument and the logic of issue framing[J]. Studies in public opinion: attitudes, nonattitudes, measurement error and change, 2004(1): 133-165. |

| [44] |

CHONG D, DRUCKMAN J N. Framing theory[J]. Annual review of political science, 2007, 10(6): 103-126. |

| [45] |

WANG X T. Framing effects: dynamics and task domains[J]. Organizational behavior & human decision processes, 1996, 68(2): 145-157. |

| [46] |

KVHBERGER A. The influence of framing on risky decisions: a meta-analysis[J]. Organizational behavior and human decision processes, 1998, 75(1): 23-55. |

| [47] |

ASHFORD S, BLACK J. The role of desire for control[J]. Journal of applied psychology, 1996, 81(2): 199-214. |

| [48] |

原光. 突发事件中网络谣言传播的原因与动机分析——以社交媒体为例[J]. 传媒, 2016(21): 80-83. |

| [49] |

熊炎. 谣言传播逆火效应的成因解释与抑制策略——基于实证研究的整合与推导[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(1): 75-81. |

| [50] |

付丽莎. 突发危机事件下的公众心理特征及干预疏导策略——基于新冠肺炎疫情的调查分析[J]. 思想教育研究, 2020(3): 60-65. |

| [51] |

周生春, 杨缨. 信任方式的起源和中国人信任的特征[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2011, 41(1): 169-177. |

| [52] |

张康之. 在历史的坐标中看信任——论信任的三种历史类型[J]. 社会科学研究, 2005(1): 11-17. |

| [53] |

DIFONZO N, BORDIA P. Corporate rumor activity, belief and accuracy[J]. Public relations review, 2002(28): 1-19. |

| [54] |

COHEN G L, ARONSON J, STEEL C M. When beliefs yield to evidence: reducing biased evaluation by affirming the self[J]. Personality and social psychology bulletin, 2000(26): 1151-1164. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24