2. 华南理工大学 财务处,广东 广州 510641;

3. 广州城市理工学院,广东 广州 510800

2. Financial Departement, South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong, China;

3. Guangzhou Institute of Science and Technology, Guangzhou 510800, Guangdong, China

21世纪暴发的公共卫生事件,给中国的资本市场带来极大的冲击。特别是突发公共卫生事件,凭借其超强的传染性、广泛的传播途径以及不可预测性,给中国企业的生存发展带来巨大的挑战[1]。其中,以2003年的SARS疫情、2009年H1N1甲流疫情、2013年的禽流感疫情以及2019年的新冠肺炎疫情最为显著,部分企业甚至出现资金断链、债务到期等现象。如新冠肺炎疫情期间,有的企业面临着严重的现金流短缺甚至倒闭风险[2]。由此可知,突发公共卫生事件会使得企业的财务脆弱性严重凸显,这理应引起政府、企业与社会公众的广泛关注[3]。

首先,企业面对公共卫生事件冲击时,需要应付公共卫生事件带来的外部不确定性,如供给端成本的急涨与需求端产品的滞销等问题,严重扰乱了企业固有的外部资源配置格局[4]。外部不确定性还会带来融资成本剧增[5]、融资规模扩大继而引发的规模不经济以及区域发展不均衡等问题[6],这些问题与融资难和融资贵密切相关[7]。其次,对于市场主要参与者企业而言,突发公共卫生事件引致的不确定性上升会传导给企业股价,影响投资者对企业未来的投资选择,继而引致流动性风险等问题发生[8]。最后, 突发公共卫生事件会引发资本市场恐慌,增加羊群效应与市场踩踏发生的可能性,这必然给资本市场带来巨大的波动。

为了缓解突发公共卫生事件给上市企业带来的一系列问题,防范流动性风险发生,保障资本市场稳定,党中央、国务院出台了一系列应对政策。如面对新冠肺炎疫情的冲击,党中央重点关注“市场主体”的保护,实施了包括减税降费、注入流动性、融资担保、贷款贴息、经营性补贴等多层次政策,用于缓解企业财务紧张,帮助其渡过生存难关。证监会也在2020年2月推行了《关于修改〈上市企业非公开发行股票实施细则〉的决定》,通过鼓励、援助与保障企业采用定向增发策略,应对新冠肺炎疫情引发的资金链短缺问题。面对突发公共卫生事件带来的突发性与不确定性,企业需不需要采用定向增发策略呢?这要从实证角度来检验突发公共卫生事件发生时,上市企业采取定向增发策略的原因及对资本市场的影响,重点需要解决两个问题:一是厘清突发公共卫生事件发生,企业为什么要采用定向增发策略;二是解析定向增发策略影响企业的机制与后果。在此基础上,试图分析突发公共卫生事件发生当期,上市企业采取定向增发策略对于自身的影响。

本文的边际贡献有两点:第一,关于突发公共卫生事件与上市企业的实证研究更多聚焦于2003年SARS疫情对上市企业的影响[9-11],但SARS疫情发生时,中国的经济体制规模、社会发展阶段、市场融资规模尚处于发展初期,定向增发政策尚未出台,因而基于SARS疫情的研究具有时间层面的局限性。新冠肺炎疫情发生后,国内不少学者开始研究其对于上市企业的影响,但因为新冠肺炎疫情尚未结束,数据获取存在难度,且目前文献更多倾向使用问卷调查或者短期事实数据[12-14]。近年来,部分学者发现,2009年H1N1甲流疫情对上市企业的影响一样重要①。考虑到国内基于H1N1甲流疫情与禽流感疫情对于上市企业影响的研究甚少,本文根据《中华人民共和国传染病预防法》的界定,以2009年H1N1甲流疫情以及2013年突发的禽流感疫情作为突发公共卫生事件样本,评估这两个突发事件发生时,上市企业采用定向增发策略的影响后果,具有一定的现实意义。第二,本文通过双重差分方法(difference-in-differences,DID),探究突发公共卫生事件发生当期,采用定向增发策略的上市企业与未采用定向增发策略的上市企业的超额收益率差异,具体包括事件发生当期与发生下一期的市场反应差异,以此来评估其对上市企业的影响。回归结果表明,突发公共卫生事件发生当期,采用定向增发策略的上市企业在下一季度拥有更好的市场反应。

① HASSAN T A, HOLLANDER S, LENT L, et al. Firm-level exposure to epidemic diseases: COVID-19, SARS, and H1N1[J]. Nber working paper, 2020, NO.3566530.

二、理论分析与研究假说定向增发是企业再融资方式的一种,是指上市企业以非公开发行股票的方式向特定对象进行融资的行为。定向增发与我国资本市场发展密切相关,国内外学者关于定向增发与资本市场的研究可分为三类:一是研究企业采取定向增发策略的原因,如基于时机选择理论探究时机选择对于企业定向增发策略的影响[15-17];二是探讨定向增发的宣告效应及资本市场反应研究,如认为定向增发公告能够吸引投资者关注,产生正向宣告效应,引发股价的波动[18];三是研究定向增发对企业未来收益率的影响,如认为定向增发会提升公司的股价,带来良好的市场表现[19]。当然,也有研究反对这一观点,认为定向增发会使得公司的长期回报率出现恶化的趋势[20-21]。

在我国,定向增发是上市企业募集资金的重要途径。市场时机理论认为,采取定向增发策略的时机选择显得尤其重要[22],面对突发公共卫生事件带来的不确定性时,上市企业需要考虑采取定向增发策略。特别是面对新冠肺炎疫情带来的现金流危机,定向增发策略将成为上市企业获得再融资的重要途径。

(一) 定向增发与市场反应的作用机理在突发公共卫生事件冲击下,不同类型的上市企业采取定向增发策略引致的市场反应存在着显著性差异。

首先,基于宣告效应视角。上市企业采取定向增发策略,一方面能够缓解信息不对称行为,降低金融摩擦,通过吸引积极的投资者,监督管理层行为,使得企业投资效率极大地提高,继而促成上市企业正向宣告效应传递,传递了企业未来更好的业绩预期[23],提升企业的超额收益率[24];另一方面,定向增发策略会引致负向的宣告效应,特别是企业管理层采用盈余管理行为[25],通过控制增发价格实现利润操纵,利益输送给大股东或者投资机构[26-27],严重影响着资本市场。又或者是将定增金额盲目投向非理性市场,引发上市企业过度投资[28-30],过度乐观性的投资使得增发后企业的业绩与市场预期不符,导致企业市场表现持续走低,引发股价崩盘行为。除此之外,部分上市企业将定向增发所获得的资金用于清还企业长期债务,致使企业的业绩出现常年亏损进而引发退市行为。

其次,基于预防性储蓄视角。企业为避免未来现金流短缺,出于预防性动机选择定向增发策略,既而保障未来现金流的平稳,避免陷入流动性危机[31],定向增发策略为稳定市场起到蓄水池的作用。不可忽略的是,上市企业采用定向增发策略会一定程度上成为排挤异议股东的手段,产生与蓄水池作用相反的挤出效用,损害部分股东的权益,使得股价出现急剧的波动,导致企业的未来发展充满更多的不确定性[32]。如2016年发生的“宝万之争”,给资本市场带来剧烈的影响,万科集团通过定向增发的方式引进深圳地铁,挤出了宝能集团,结束了股权争斗行为[33]。

最后,基于融资约束理论。应对突发公共卫生事件,政府会提供大量的财政补贴等刺激性财政政策,根据MM定理可知[34],这些政策的出台有助于企业获得银行贷款[35],缓解了企业的融资约束。但政策支持使得上市企业更容易获得银行授信,反而会致使管理层追求规模高速扩张,融资风险上升[36-37]。而且伴随着突发公共卫生事件引发的经济社会不确定性的增加,上市企业债务违约风险的提升,增加了企业外部融资成本,加剧了资产风险溢价的可能性,可能引致上市企业定向增发策略的失败[38],引发资本市场的显著波动。综合上述观点,面对大型的公共卫生事件,上市企业的定向增发策略会对市场反应产生显著影响,因此提出以下假说:

假说1a:面对突出公共卫生事件,控制其他变量的影响下,采取定向增发策略会显著提升上市企业当期的超额收益率。

假说1b:面对突出公共卫生事件,控制其他变量的影响下,采取定向增发策略会显著提升上市企业未来一期的超额收益率。

(二) 突发公共卫生事件、定向增发政策与上市企业市场反应定向增发作为上市企业再融资方式的重要组成部分,不可避免地受到国家政策的影响。国内已有研究发现,不同的政策会对不同产业产生显著性的影响。如支持创新行为等产业政策有助于改变企业的内在价值,获取融资便利,确保投资者的理性关注与理性投资行为[39]。机构投资者在对信贷资源的配置过程中也会考虑政府的产业政策[40-41]。但批判理论指出,政策的变化会改变人们预期[42]。2008年的金融危机发生以后,大量学者对经济政策变化广泛关注。经济政策的变化会显著影响着上市企业的投融资行为[43],进而影响上市企业的内在价值以及市场反应。

近年来,我国的定向增发相关政策文件也经历多次修订。从2006年5月首次发布的《上市企业证券发行管理办法》与2007年9月公布的《上市企业非公开发行股票实施细则》,到2017年2月为了限制非公开发行定价发行方式公布的《关于修改〈上市企业非公开发行股票实施细则〉的决定》,其根本目的是基于定价方式、融资规模、融资间隔多方面限制再融资的“定增新规”。到了2020年,为了缓解新冠肺炎疫情造成的影响,缓解市场投资周期,提高投资资金使用效率,证监会颁布了《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)。在众多定向增发政策相关文献研究中,多集中于“九折规则”①限制与董事会定价权[44]。如有学者研究发现,上市企业会利用定向增发政策红利,为关联股东低价认购本企业定向增发的新股股份创造便利条件[45]。当然,不同类型的定向增发政策会产生不同的影响,如符合政策发展方向的定向增发,具有审批时间相对较短特征,继而会对资本市场带来显著影响[46]。综上,提出以下假说:

① “九折原则”指2006年实施的《上市公司证券发行管理办法》中规定:“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”。

假说2:突发公共卫生事件发生当期,政府政策的实施能够引发定向增发的上市企业市场显著反应。

(三) 突发公共卫生事件、定向增发与股权性质差异国有上市企业与非国有上市企业获得融资的难易度存在着较大差异。这是因为,一方面,国有上市企业在政策执行层面承担更多,在融资约束方面往往具有较大的比较优势,获取贷款的难度要远低于非国有上市企业[47];而非国有上市企业相较于国有上市企业承担了更高的债务融资成本[48],更倾向于使用股权融资的方式补充资金。另一方面,相较于国有上市企业,非国有上市企业在获取牌照、监管层面的约束则远大于国有上市企业,因而获取融资更加复杂与困难。在面对公共卫生事件的冲击,非国有上市企业更需要通过定向增发来获得资金融资。不可忽略的是,国有上市企业会因获取融资的便利性而产生道德风险和面对逆向选择问题[49],更容易发生过度投资或者投资不足等严重效率损失行为,在面对公共卫生事件的冲击,国有上市企业带有政策支持属性,使得其获得贷款的途径更加容易,同时也会挤占更多的非国有上市企业资本,挤出非国有上市企业的效率从而产生双重效率损失[50]。综上,提出以下假说:

假说3:公共卫生事件发生当期,采取定向增发策略的非国有上市企业在未来一期获得超额收益率高于采取定向增发策略的国有上市企业。

三、研究设计 (一) 模型设定鉴于SARS疫情发生时中国的经济体制规模、社会发展阶段与市场融资规模处于初期,而新冠肺炎疫情尚未结束且微观数据存在获取困难,数据披露存在时间滞后等难题,本文依据《中华人民共和国传染病预防法》定义,选取2009年第二季度遭受到的H1N1甲流疫情以及2013年第一季度的禽流感疫情作为突发公共卫生事件研究样本。以这两次疫情暴发作为公共卫生事件变量,以事件发生的当季上市企业采取定向增发策略作为一次准自然实验,选取上市企业的超额收益率作为企业市场反应变量,构建双重差分法评估突发事件发生季度上市企业采取定向增发策略对上市企业市场反应的影响。本文以突发事件发生季度上市企业披露公告中宣布采取定向增发策略的上市企业定义为实验组,未采取定向增发策略的上市企业为控制组,具体的实验组和控制组下文详述。主要使用双重差分方法评估突发公共卫生事件影响下上市企业采取定向增发策略对其当季度以及未来一季度的超额收益率的影响。根据双重差分方法设立的基本步骤,主要构建两个虚拟变量:①实验组和控制组虚拟变量Private。实验组为上市企业本季度公告中宣布采取定向增发策略的上市企业,取值为1;控制组为未采取定向增发策略的上市企业,定义为0。②突发公共卫生事件时间虚拟变量Time。选取季度数据,以2009年第二季度及2013年第一季度定义为1,之前定义为0。由于定向增发政策始于2006年,本文研究样本期限包括2006—2018年期间所有在沪深两市交易的上市企业,并作如下剔除:一是参考国内外研究,将样本缺失的、财务状况异常如ST、*ST、SST、S*ST以及已经退市的上市企业进行剔除;二是考虑到上市企业定向增发须经证监会审批通过,本文将未能成功通过证监会批准的企业剔除。

本文基准模型参考Wu[51]的方法,将DID变量融入Fama三因子模型中[52]。基于DID方法的回归模型设定如下:

| $ R_{i, t}=\beta_0+\beta_1 \times \mathrm{DID}_{i, t}+X_{i, t}+c_t+c_i+\varepsilon_{i, t} $ | (1) |

其中,Ri, t为被解释变量,代表第t季度企业i的超额收益率,度量上市企业的市场反应。本文参考大多数研究,选取考虑现金红利再投资的个股回报率减去当期无风险利率,其中无风险利率选取中国人民银行存款利率值,若当期内多次调息则按照时间加权平均计算每期无风险利率;当然,本文不仅仅选取第t期的超额收益率作为被解释变量,还考虑了包括未来一期、未来两期以及未来三期的影响,即被解释变量包括第t+1、t+2、t+3期的超额收益率。

此外,β0为常数。DIDi, t为核心解释变量Private与Time的乘积,其系数β1代表公共卫生事件发生后,定向增发的上市企业与非定向增发的上市企业的超额收益率差值。若取值为正,则代表公共卫生事件发生后,定向增发的上市企业拥有更高的超额收益率;若取值为负,则代表公共卫生事件发生后,非定向增发的上市企业比定向增发的上市企业拥有更高的超额收益率。

控制变量Xi, t包括4个,其中Marketreturni, t为第t季度企业i的市场超额收益率,具体为考虑红利再投资的季度收益率减当期无风险利率;Sizei, t为第t季度企业i的流通市值取对数值,BMi, t为第t季度企业i账面市值比,Turnoverratei, t为第t季度企业i换手率,具体参照邓可斌等[36]的研究构建。

ct与ci为控制季度及行业效应变量,其中行业分类标准为2012年《证监会行业分类指引》。εi, t为残差值。

(二) 样本和数据本文以两次突发公共卫生事件作为DID模型中的政策时间点,选取2006—2018年在沪深两市交易的上市企业季度数据,其中数据均来自国泰安(CSMAR)数据库,并对连续变量按1%的水平进行了缩尾处理。表 1为主要变量描述性统计分析的结果,可以明显看出,采用定向增发的上市企业的超额收益率相较于非定向增发上市企业更大,表明采用双重差分方法来进行估计具有合理性,但影响的大小还需通过计量分析进行进一步的验证。

| 表 1 主要变量的描述性统计分析 |

定向增发策略是上市企业应对突发公共卫生事件采取的重要举措,采取定向增发策略的上市企业会更加吸引投资者注意,降低资本流出,提升应对风险能力,从而为上市企业提供资金流动性安全保障。因此,利用DID方法评估突发公共卫生事件影响下,定向增发策略对上市企业当期以及未来额收益的影响。

回归结果如表 2所示,其中模型(1)、模型(2)是依据公式(1)对t期的收益率进行DID回归的结果;模型(3)、模型(4)是在公式(1)基础上对t +1期的收益率进行DID回归结果,即因变量由Ri, t变成Ri, t+1;模型(5)、模型(6)是对t+2期的收益率进行DID回归结果;模型(7)、模型(8)是对t+3期的收益率进行DID回归结果,所有模型都控制了时间与行业。由回归结果可以发现,无论是否加入控制变量,在疫情影响当期,控制组与实验组的超额收益率都无显著区别,拒绝假说1a;而控制组与实验组的t +1期超额收益率存在显著的正向差异,接受了假说1b;控制组与实验组的t+2期与t +3期超额收益率则由正转负,但是并不显著,这说明了疫情对于当期选择采取定向增发策略的上市企业造成了一定影响,主要影响采取定向增发策略的上市企业未来一期的超额收益率,采取定向增发策略的上市企业未来一期的超额收益率要显著高于未采取定向增发策略的上市企业。同时从模型(2)可以发现,突发公共卫生事件影响当期,换手率显著为正,说明突发公共卫生事件影响当期,股市波动较大,投资者的情绪出现显著变化;而对于未来一期、未来两期及未来三期收益率的影响,投资者情绪回归理性,换手率显著为负,这与左浩苗等[53]研究的结果是一致的。从模型(4)可以发现,上市企业的超额收益率与企业的规模显著负向关系(Size系数显著为负)。这说明,突发卫生事件影响下,企业为了应对危机,可能适当降低其资产规模。

| 表 2 基准回归模型 |

在进行DID估计时,还需进行模型平行趋势检验。结合上文,本文分别对模型(2)、模型(4)进行平行趋势检验。此处参照Beck等[54]的方法,检验突发公共卫生事件发生前后各期上市企业超额收益率的变化情况。如公式(2)所示,Treat是突发公共卫生事件发生前后季度与处理虚拟变量的交互项,m表示距离突发公共卫生事件发生的季度,m不为0,X是控制变量。

| $ R_{i, t}=\beta_0+\sum\limits_{m=-4}^4 \beta_m \times \text { Treat }_{i, t}+X_{i, t}+c_t+c_i+\varepsilon_{i, t} $ | (2) |

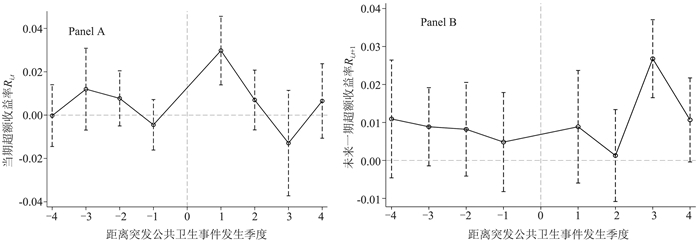

考察上市企业受突发公共卫生事件影响前4期至实施后4期的时间效应,结果如图 1所示,Panel A与Panel B分别代表模型(2)与模型(4)的平行趋势检验。Panel A表明,在突发公共卫生事件发生之前,Treat变量系数并不显著,这说明实验组与控制组在突发公共卫生事件发生前存在共同趋势;突发公共卫生事件发生后,Treat变量系数滞后一期具有显著性,这说明突发公共卫生事件影响下,定向增发对上市企业超额收益的影响有滞后一期的作用,同时可以看到Treat系数滞后一期后趋势向下。Panel B结果表明,在突发公共卫生事件发生之前,Treat变量系数为正,且皆不显著,这说明实验组与控制组在突发公共卫生事件发生前存在共同趋势;突发公共卫生事件发生后,Treat变量系数滞后三期具有显著性,这说明,在平行趋势假设基础上进一步证明了DID方法的可行性和合理性。

|

图 1 平行趋势检验 |

在估计突发公共卫生事件影响下,分析定向增发策略对上市企业市场反应的影响,不可避免地会受到其他政策影响的干扰,从而使得对定向增发策略的估计效应产生高估或者低估。为识别和解决这一问题,首先考虑突发公共卫生事件发生后的定向增发政策对上市企业超额收益的影响,发现2010年底到2011年8月关于“个人以股权参与定向增发涉税政策”以及2017年2月17日证监会公布的《关于修改〈上市企业非公开发行股票实施细则〉的决定》,从定价方式、融资规模、融资间隔多方面限制再融资,也被称为“定增新规”。因此,有理由相信,这些政策对上市企业收益率造成显著影响。为识别这一影响,考虑增加政策时间到变量Time中,选取“个人以股权参与定向增发涉税政策”与《关于修改〈上市企业非公开发行股票实施细则〉的决定》涉及时期,即在Time原有的基础上增加2010年第四季度、2011年第一季度、2011年第三季度及2017年第一季度。如果加入政策因素后,模型(4)中的DID变量依旧显著,则表明结果是稳健的。回归结果如表 3模型(9)、模型(10) 所示,其中模型(9)的DID为Privte与变量Time的乘积。Time取值为1,表示当t为2009年第二季度、2010年第四季度、2011年第一季度、2011年第三季度以及2013第一季度时;其余为0。模型(10)的Time取值为1,表示t为2009年第二季度、2010年第四季度、2011年第一季度、2011年第三季度、2013年第一季度以及2017年第一季度时;其余为0。

| 表 3 定增政策的影响 |

回归结果如表 3所示,从表 3可以发现,在模型(4)基础上加入定向增发政策虚拟变量后,新定向增发政策效果是十分显著的,模型(9)与模型(10)中DID的系数为正,且十分显著,假说2得以证明,但是系数相较于模型(4)出现了下降的趋势。这一结论表明突发公共卫生事件影响下,定向增发政策对上市企业未来一期的超额收益影响,这一影响可能会引致基准模型(4)定向增发对企业未来一期的超额收益影响出现高估现象,但是这并不影响本文结论。

为进一步检验本文估计结果的稳健性,本文考虑其他政策的替代影响,如首次公开募股(initial public offering, IPO)政策的影响。由于2009年第二季度恰好与IPO重启季度重合,那么有没有可能,是由于IPO重启引致上市企业超额收益的变化。为此,本文充分考虑IPO重启季度,分别为2006年第二季度、2009年第三季度、2014年第一季度及2015年第四季度,构建时间变量IPOt,其中IPOt取值为1表示当期属于IPO重启季度。

回归结果如表 4所示,模型(11)表示IPO重启当期,定向增发上市企业超额收益率与非定向增发上市企业超额收益率差值;而模型(12)表示IPO重启当期,定向增发上市企业未来一期的超额收益率与非定向增发上市企业未来一期的超额收益的差异。可以看到,无论是模型(11)还是模型(12),DID系数并无显著区别,即IPO的重启当期,对定向增发的上市企业的当期以及未来一期超额收益率并没有显著影响。这一结论说明,定向增发上市企业与非定向增发上市企业的未来一季度的超额收益差异是由于突发公共卫生事件所致,而非IPO重启政策导致。

| 表 4 IPO政策的影响 |

进一步考虑替换变量,通过工具变量替代进行稳健性检验。首先参考Liu等[55]关于三因子模型在中国的应用,控制变量X中的市值Size变量,将其最小的30%剔除,并且选取PE (市盈率)代替公式(1)中控制变量BM,考虑到PE值与被解释变量R收益率之间比例倍数过大引致系数小于0,本文取PE/10000替代原有PE值,由此组成新的控制变量X′。具体模型如公式(3)所示:

| $ R_{i, t}=\beta_0+\beta_1 \times \mathrm{DID}_{i, t}+\beta_2 \times \text { Marketreturn }_{i, t}+X_{i, t}^{\prime}+c_t+c_i+\varepsilon_{i, t} $ | (3) |

回归结果如表 5所示,参考表 2模型设定,发现倍差项系数均与表 2没有显著的区别,表明本文的结果是稳健的。

| 表 5 替代变量 |

在以上稳健性检验的基础上,还需要考虑反事实检验以及遗漏变量检验。针对反事实检验部分,本文人为地提前公共卫生事件发生的时间,在现有突发公共卫生事件基础上,假设公共卫生事件发生时间Time变量提前一季度、提前二季度与提前三季度,重新构建DID变量,并对基准模型进行回归,如果DID系数显著,则说明在疫情真正发生之前,定向增发的上市企业t +1期的超额收益率与非定向增发的上市企业存在显著差异,那么造成这种差异的主要原因必然是定向增发事件所影响的,与公共卫生事件发生并无关联。反之,如果DID系数不显著,则说明正是因为公共卫生突发事件的发生,才引发定向增发企业的未来收益率差距产生。回归结果如表 6所示,不论是提前一期、二期还是三期,DID系数值都不显著,这说明造成定向增发上市企业未来收益率显著差异的主要因素是突发公共卫生事件。

| 表 6 反事实检验 |

针对遗漏变量,需要考虑同期通过其他融资方式获得的资金对于上市企业资本市场的影响。为此,参考王宇光等[56]控制企业的债务融资规模(Loan)与债务期限结构(Maturity)两个变量,对基准模型重新回归检验,其中债务融资规模= (长期借款+短期借款)/总资产,债务期限结构=长期借款/ (长期借款+短期借款)。考虑到两个变量存在缺失值,本文对缺失值剔除处理并按1%的水平进行了缩尾处理。回归结果如表 7所示,在控制了其他融资方式,DID系数依旧显著,本文的结果是稳健的。

| 表 7 遗漏变量-债务融资 |

另外,考虑到H1N1甲流疫情与禽流感疫情发生可能存在局部性特征,尝试控制区域变量,具体以上市企业运营城市作为控制区域变量,重新检验基准模型。回归结果如表 8所示,控制区域变量后DID的系数依旧显著。至此,通过上述稳健性检验,可巩固本文结论的稳健性。

| 表 8 控制区域 |

鉴于不同现金流量的上市企业,面对突发公共卫生事件会采用不同的方式,既而引发市场反应可能会存在不一致现象,因而本文的结果存在选择性偏误可能。基于此,对上市企业按照四种不同的分类方式对企业经营活动产生的现金流量净额进行分组,并对公式(1)重新进行检验。四种不同分组方式为:第一,按照企业经营活动产生的现金流量净额的季度中位数,将全样本重新分组为现金流能力较弱组与现金流能力强组[表 9模型(1)、模型(2)];第二,按照企业经营活动产生的现金流量净额的正负关系,将样本企业分为现金流能力弱组与现金流能力强组,其中净额为负数的企业属于现金流能力弱组,净额为正数的属于现金流能力强组[表 9模型(3)、模型(4)];第三,参照Fama三因子模型,按照企业经营活动产生的现金流量净额的30%、40%、30%比例,将样本企业分为现金流能力弱组、现金流能力中间组与现金流能力强组[表 9模型(5)、模型(6)];第四,加入现金流量净额(CF)与DID的交乘项[表 9模型(7)中CF×DID],若交乘项系数显著为负,则说明企业现金流具有负向调节作用,现金流越多的上市企业,采用定向增发策略获得的收益率提升效果会出现下降趋势。回归结果如表 9所示,可以明显看出,突发公共卫生事件时期采取定向增发策略对不同现金流能力的上市企业未来一期的市场反应皆存在着显著的正向影响,DID系数皆显著为正,加入CF×DID的交乘项后,交乘项的系数值显著为负,即现金流量较高的上市企业,采用定向增发策略获得的收益率提升效果较小。且根据连玉君等方法[57],对分组DID系数进行费舍尔组合检验,回归结果表 9最后一行经验p值所示,现金流能力弱的组采用定向增发与未采用定向增发策略企业的未来一期超额收益的差距系数,相较于现金流能力强的组中采用定向增发与未采用定向增发策略企业的未来一期超额收益的差距系数,两个系数差距的经验p值在5%显著水平上全不显著,这说明本文不存在样本选择偏误,结果是稳健的。

| 表 9 不同现金流能力上市企业异质性分析 |

定向增发策略对于不同产权性质的上市企业可能会带来不同的影响。国有上市企业的特殊性质决定了其在追求利润的同时还需要承担更多的社会职能,也会更容易获得政策与资本支持,而且国有上市企业面临的融资约束相对更少,获得融资的途径更多,因而突发公共卫生事件对国有上市企业冲击较小,定向增发对于国有企业的影响较小,而对非国有上市企业超额收益率的提升则会更显著。表 10报告了区分产权性质后基准模型的估计结果,结果国有上市企业与非国有上市企业子样本中DID的系数都为正且在5%显著水平上显著。同时,参考连玉君等方法[57],对分组DID系数进行费舍尔组合检验,回归结果表 10最后一行经验p值为0.006,说明国有上市企业组与非国有上市企业组的系数差异在1%水平上显著异于零。证明非国有上市企业子样本中DID的系数相较于国有上市企业中DID的系数更大,假说3得以证明,这表明突发公共卫生事件时期采取定向增发策略的国有上市企业比非国有上市企业有着更为显著的收益率提升效果。

| 表 10 国有上市企业与非国有上市企业异质性分析 |

定向增发是上市企业再融资的重要策略,是应对突发公共卫生事件的重要举措。本文将中国2009年第二季度的H1N1甲流疫情和2013年第一季度的禽流感疫情作为突发公共卫生事件研究样本进行分析,并把突发公共卫生事件发生当期上市企业采取的定向增发策略看作一次准自然实验。实证结果表明,面对公共卫生事件时上市企业应该采取定向增发策略,采用定向增发策略的上市企业在未来一季度上拥有更好的超额收益率。进一步研究考虑不同外部环境、不同产权性质、不同现金流分组的上市企业采取定向增发策略对未来一期超额收益率的影响,并通过一系列稳健性检验,证明本文的结果是稳健的。

基于上述研究可知,为助推中国企业应对突发公共卫生事件,应该鼓励国家、企业以及社会公众积极推行与参与定向增发。在此,提出以下政策建议:

第一,企业应该积极应对突发公共卫生事件,尤其是在新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件持续蔓延,国内突发公共卫生事件反复出现的背景下,企业的定向增发策略是解决融资难、融资贵问题的重要部署。特别是对于资金流需求较高的上市企业而言,在外部环境充满不确定前提下,定向增发能保证上市企业的资金周转顺畅,自我修复走出资金短缺困境,确保业务环节良性运转。随着经济的逐步复苏,社会全面复工,生产资料供给恢复,定向增发一方面可以起到蓄水池作用,帮助上市企业储存足够的资金,应对未来更多的不确定性冲击,改变现有因突发公共卫生事件的冲击变化引致的运营成本增加、原材料要素价格上涨、国际进出口变化的不确定性等难题;另一方面可以有效改善企业外部的融资约束环境,降低融资成本。无论是政府部门抑或是企业管理者,应该主动采用定向增发策略,重新规划资金布局,更好更快地适应国内外形势的发展变化,从而在突发公共卫生事件冲击下站稳脚跟且稳步向前。

第二,政府应积极实施政策的组合拳,完善现有的企业融资体系。定向增发是应对突发公共卫生事件的关键措施,理应得到政府的大力鼓励与支持。证监会等政府部门应该持续完善定向增发相关机制,严格把控增发资格审查流程,完善定向增发审核体系,保障投资者的福利。同时,不能忽视市场的选择作用,一方面要规避政府利益向国有企业倾斜,引致投资效率失衡现象;另一方面要利用市场竞争机制筛选出更高效率的企业,给予市场更多的支持。此外,还要加强市场监管与管理,防止新冠肺炎疫情等公共卫生事件催化资本向大股东输送利益等盈余管理问题,为定向增发体系的健康发展提供良好的政策背书。定向增发市场的健康发展反过来也会降低企业面临的成本剧增难题,缓解融资约束压力,提供稳定的市场保障。基于此,对于政策制定者与市场监管者而言,需要持续优化关于定向增发的制度供给,进一步提高市场治理水平,搭建科学且完备的资本市场投融资体系。

| [1] |

AMBRUS A, FIELD E, GONZALEZ R. Loss in the time of cholera: long-run impact of a disease epidemic on the urban landscape[J]. American economic review, 2020, 110(2): 475-525. DOI:10.1257/aer.20190759 |

| [2] |

王正位, 李天一, 廖理, 等. 疫情冲击下中小微企业的现状及纾困举措——来自企业经营大数据的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(8): 3-23. |

| [3] |

朱武祥, 张平, 李鹏飞, 等. 疫情冲击下中小微企业困境与政策效率提升——基于两次全国问卷调查的分析[J]. 社会科学文摘, 2020(6): 5-7. |

| [4] |

饶品贵, 徐子慧. 经济政策不确定性影响了企业高管变更吗?[J]. 管理世界, 2017(1): 145-157. |

| [5] |

PAPANIKOLAOU D, PANOUSI V. Investment, idiosyncratic risk, and ownership[J]. Social science electronic publishing, 2012, 67(3): 1113-1148. |

| [6] |

刘尚希, 傅志华, 王志刚, 等. 疫情冲击下数字消费券的多重效应分析[J]. 财政研究, 2021(4): 3-16. DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2021.04.001 |

| [7] |

林毅夫, 李永军. 中小金融机构发展与中小企业融资[J]. 经济研究, 2001(1): 10-18. |

| [8] |

HOLMSTRÖM B, TIROLE S. Liquidity and risk management[J]. Journal of money credit & banking, 2000(3): 295-319. |

| [9] |

杨翠红, 陈锡康. SARS对我国消费的影响程度分析[J]. 管理评论, 2003, 15(4): 13-17. |

| [10] |

吕本富, 佟仁城. SARS的经济影响分析方法研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2003(7): 59-63. DOI:10.3969/j.issn.1000-3894.2003.07.013 |

| [11] |

王铁山, 张青. 新冠肺炎疫情对我国外贸企业的影响及应对措施[J]. 经济纵横, 2020, 412(3): 29-35. |

| [12] |

杨子晖, 陈雨恬, 张平淼. 重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 7, 13-35. DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0067 |

| [13] |

黄送钦, 吕鹏, 范晓光. 疫情如何影响企业发展预期?——基于压力传导机制的实证研究[J]. 财政研究, 2020(4): 44-57, 65. |

| [14] |

陈赟, 沈艳, 王靖一. 重大突发公共卫生事件下的金融市场反应[J]. 金融研究, 2020(6): 20-39. DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2020.06.005 |

| [15] |

王亚平, 杨云红, 毛小元. 上市公司选择股票增发的时间吗?——中国市场股权融资之谜的一种解释[J]. 金融研究, 2006(12): 103-115. |

| [16] |

郭思永, 刘春江. 市场时机、定向增发与财富转移[J]. 经济与管理研究, 2013(2): 27-34. |

| [17] |

章卫东, 黄一松, 李斯蕾, 等. 信息不对称、研发支出与关联股东认购定向增发股份——来自中国证券市场的经验数据[J]. 会计研究, 2017(1): 68-74, 96. |

| [18] |

肖万, 宋光辉. 定向增发与其整体上市: 宣告效应、长期绩效的比较研究[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2013, 53(5): 51-57. |

| [19] |

邓路, 王化成. 投资者异质信念与定向增发股价长期市场表现[J]. 会计研究, 2014(11): 38-45, 96. |

| [20] |

李秉祥, 简冠群. 控股股东股权质押、投资者情绪与定向增发股价长期表现[J]. 中央财经大学学报, 2017(11): 75-84. |

| [21] |

张强, 佘杰. 定增择时与折价率及股价的长期市场表现——来自我国A股上市公司定向增发的经验证据[J]. 商业研究, 2018(11): 48-57. |

| [22] |

吴育辉, 魏志华, 吴世农. 时机选择、停牌操控与控股股东掏空——来自中国上市公司定向增发的证据[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2013(1): 46-55. |

| [23] |

GOH S H, XU Z, DONG Z Y, et al. Economic constrained transfer capability assessment[C]. IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2005: 251-258.

|

| [24] |

储一昀, 仓勇涛, 李常安. 定向增发中的会计业绩效应与财务分析师信息预示[J]. 会计研究, 2017(3): 39-45. |

| [25] |

GUNNY K A. The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: evidence from meeting earnings benchmarks[J]. Contemporary accounting research, 2010, 27(3): 855-888. |

| [26] |

章卫东, 张洪辉, 邹斌. 政府干预、大股东资产注入: 支持抑或掏空[J]. 会计研究, 2012(8): 34-40. |

| [27] |

宋鑫, 魏红. 财务指标分析及其应用——以比亚迪股份有限企业为例[J]. 全国流通经济, 2017(4): 106-108. |

| [28] |

耿建新, 洪图. 会计原始凭证无纸化问题探讨——基于电子商务的视角[J]. 会计研究, 2011(8): 9-15. |

| [29] |

徐寿福, 龚仰树. 定向增发与上市公司长期业绩下滑[J]. 投资研究, 2011(10): 98-111. |

| [30] |

王莉婕, 马妍妍. 上市公司定向增发的财务效应研究[J]. 经济问题, 2014(6): 117-120. |

| [31] |

HAN S, QIU J. Corporate precautionary cash holdings[J]. Journal of corporate finance, 2007, 13(1): 43-57. |

| [32] |

贺绍奇. 锁定期权: 可能的滥用及其规制——上市公司定向增发滥用之防范[J]. 证券市场导报, 2008(7): 42-48. |

| [33] |

李维安, 齐鲁骏, 李元祯. 从"宝万之争"的治理启示解读"杠杆收购"[J]. 清华金融评论, 2017(1): 34-37. |

| [34] |

MODIGLIANI F, MILLER M H. The cost of capital, corporate finance and the theory of investment[J]. American economic review, 1959, 48(4): 261-297. |

| [35] |

张新民, 张婷婷, 陈德球. 产业政策、融资约束与企业投资效率[J]. 会计研究, 2017(4): 12-18. |

| [36] |

邓可斌, 曾海舰. 中国企业的融资约束: 特征现象与成因检验[J]. 经济研究, 2014(2): 49-62, 142. |

| [37] |

刘超. 警惕SPV融资工具带来的"高杠杆"及其他衍生风险[J]. 会计研究, 2019(4): 58-64. |

| [38] |

才国伟, 吴华强, 徐信忠. 政策不确定性对企业投融资行为的影响研究[J]. 金融研究, 2018, 453(3): 93-108. |

| [39] |

窦超, 袁满, 陈晓. 政府背景大客户与审计费用——基于供应链风险传递视角[J]. 会计研究, 2020(3): 164-178. |

| [40] |

王克敏, 刘静, 李晓溪. 产业政策、政府支持与企业投资效率研究[J]. 管理世界, 2017(3): 113-124, 145, 188. |

| [41] |

陈冬华, 姚振晔, 新夫. 中国产业政策与微观企业行为研究: 框架、综述与展望[J]. 会计与经济研究, 2018, 32(1): 51-71. |

| [42] |

LUCAS J, ROBERT E. Expectations and the neutrality of money[J]. Journal of economic theory, 1972, 4(2): 103-124. |

| [43] |

张成思, 刘贯春. 中国实业部门投融资决策机制研究——基于经济政策不确定性和融资约束异质性视角[J]. 经济研究, 2018, 53(12): 51-67. |

| [44] |

徐寿福, 徐龙炳. 大股东机会主义与定向增发折价——兼析制度变迁的影响[J]. 上海财经大学学报, 2011, 13(4): 82-89. |

| [45] |

章卫东, 汪芸倩, 刘若梦. 上市公司增发新股类型与过度投资关系——来自中国A股上市企业的经验证据[J]. 经济评论, 2017(1): 68-79. |

| [46] |

熊发礼, 林乐芬. 定向增发政策运行时间管理悖论——兼论非公开发行定价新政[J]. 管理评论, 2020(9): 68-78. |

| [47] |

林毅夫, 李志赟. 中国的国有企业与金融体制改革[J]. 经济学(季刊), 2005, 4(4): 913-936. |

| [48] |

李广子, 刘力. 债务融资成本与民营信贷歧视[J]. 金融研究, 2009(12): 137-150. |

| [49] |

刘瑞明, 石磊. 国有企业的双重效率损失与经济增长[J]. 经济研究, 2010, 45(1): 127-137. |

| [50] |

喻坤, 李治国, 张晓蓉, 等. 企业投资效率之谜: 融资约束假说与货币政策冲击[J]. 经济研究, 2014, 49(5): 106-120. |

| [51] |

WU W G. Financial constraints risk[J]. The review of financial studies, 2006, 19(2): 531-559. |

| [52] |

FAMA E F, FRENCH K R. Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?[J]. Journal of financial economics, 2001, 60(1): 3-43. |

| [53] |

左浩苗, 郑鸣, 张翼. 股票特质波动率与横截面收益: 对中国股市"特质波动率之谜"的解释[J]. 世界经济, 2011(5): 117-135. |

| [54] |

BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The journal of finance, 2010, 65(5): 1637-1667. |

| [55] |

LIU J, STAMBAUGH R F, YUAN Y. Size and value in China[J]. Journal of financial economics, 2019, 134(1): 48-69. |

| [56] |

王宇光, 潘越, 黄丽. 企业慈善捐赠: 公益付出还是另有所图——基于上市公司融资样本的实证研究[J]. 财贸研究, 2016, 27(1): 133-141. |

| [57] |

连玉君, 彭方平, 苏治. 融资约束与流动性管理行为[J]. 金融研究, 2010(10): 158-171. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24