2. 招商银行深圳分行,广东 深圳 518000;

3. 上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433

2. China Merchants Bank Shenzhen Branch, Shenzhen 518000, Guangdong, China;

3. School of Public Economics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

2018年7月31日,中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势,并在会中首次提出要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期(以下简称“六稳”)工作。其中,“稳金融”是“六稳”工作的基础和核心,在“六稳”工作中起着重要支撑和促进作用[1]。2022年3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告中指出,当前我国经济发展正面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三种压力,要继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针,做好经济金融领域风险处置工作,并首次提出要设立金融稳定保障基金①,可见,稳金融对我国经济高质量发展的重要性。商业银行在我国金融体系中占据着主导地位,其经营的稳健性对维护整个金融市场的稳定、促进实体经济高质量发展都至关重要[2]。因此,保持商业银行的经营稳健性对“稳金融”,进而实现国家“六稳”目标至关重要。

① 参见http://www.gov.cn/premier/2022-03/12/content_5678750.htm。

近年来,大数据、云计算、人工智能等互联网数字技术与传统金融服务业态的深度融合使得数字金融应运而生。数字金融的快速发展冲击着商业银行的竞争格局和经营模式,给银行的稳健经营带来了巨大挑战。客户竞争方面,由于数字金融具有很强的普惠性和其特有的“长尾效应”[3],数字金融的发展在普通消费者和中小微企业的触达能力方面具有明显的优势,这在一定程度上会夺走商业银行的“长尾客户”。业务竞争方面,移动支付、线上借贷、互联网理财等数字金融产品的快速发展和大规模普及在蚕食着商业银行的结算和存贷业务的同时,还削弱了商业银行在信用中介方面的优势。地域竞争方面,数字金融可以突破传统金融服务受到的时空限制,商业银行依靠物理网点积累的传统区域优势将不断地受到冲击,使得区域金融的竞争格局错综复杂。价格竞争方面,数字金融的普惠性和可得性优势使得商业银行的获客成本提高,一定程度上压缩了银行的获利空间。面对数字金融带来的冲击和挑战,商业银行并不会坐以待毙,相应地,商业银行也可能与时俱进,与数字金融协同发展,积极寻求转型与创新之道,将传统业务与数字技术相融合,从而改善自身经营的稳健性状况。

数字金融的迅猛发展冲击商业银行的经营行为和竞争格局,其对商业银行的经营稳健性究竟将会产生何种影响呢?探讨这一问题具有重要的理论价值和现实意义。因此,本文将从理论和实证两个方面分析数字金融发展对商业银行经营稳健性的影响。本文的研究结果有利于引导商业银行在面对数字金融的冲击中实现与数字金融协同发展,同时可为监管当局出台“互联网+银行”融合发展对策,约束数字金融违规发展的行为提供依据,还能够为从商业银行业角度落实国家“稳金融”工作提供一定的理论支持。

二、文献回顾 (一) 数字金融的概念准确界定数字金融的概念是探究其对银行经营稳健性影响的前提。目前,学术界中数字金融的概念尚未统一,而且“数字金融”与“科技金融”“互联网金融”的概念容易混淆。部分学者认为数字金融是一种“新金融”形态,它是通过信息通信技术提供金融服务的、区别于传统融资方式的第三种融资模式[4, 5]。另有学者则认为数字金融是传统金融在理念、业务等方面应用互联网数字技术而产生的拓展与创新,在一定程度上与传统金融形成竞争关系,是金融服务的多元化[6]。两种观点虽有不同,但都主要强调的是其金融属性。黄益平等[7]将数字金融界定为相关企业和传统金融机构利用数字技术实现投资、融资和支付等金融业务的模式,其综合体现了数字金融的金融和科技两种属性。综合以上观点,本文认为数字金融是传统金融服务业态与数字技术融合后形成的一种新型金融服务,其金融的本质并未改变,数字技术只是实现其金融功能的手段。

(二) 银行经营稳健性的概念与测度对于商业银行经营稳健性的概念界定,学者们主要将商业银行在经济平稳期和危机到来时的不同表现作为衡量银行是否稳健经营的标准。王明华等[8]将稳定的银行定义为具备动态抵御包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国家风险在内各种风险能力的银行。Bourkhis等[9]认为,银行稳健性是指在一定范围内银行处理和应对意外冲击时控制损失的能力。这个能力主要取决于银行自身的资产质量、盈利能力、资本充足率和流动性等与银行自身资产负债结构相关的指标[10]。因此,可以通过这些指标合成综合指标来反映银行经营的稳健性,并且该方法在学术界已经得到了广泛运用。所以,本文也将从资产安全、资本充足性、盈利能力和流动性四个角度来构建银行经营稳健性指标。

(三) 数字金融对商业银行的影响关于数字金融对商业银行的影响研究,现有文献主要分为两大类。一是“挤出观”。李渊博等[11]通过实证分析发现,数字金融的创新和发展对传统银行模式呈现出一定的替代效应。牛华勇等[12]基于互联网支付视角的研究发现,数字金融主要在中间业务市场与商业银行形成竞争,削弱了商业银行的市场势力。邹静等[13]采用SVAR模型实证得出,数字金融对商业银行系统性风险的影响呈现为期限结构,即短期内会增大风险,但在长期影响不大。封思贤等[2]实证研究发现数字金融的发展加剧了银行的竞争,提高了银行的经营成本,压缩了银行的利润空间。二是“互补观”。Furst等[14]认为信息和通信技术的革命将对银行业转型产生持续推进作用,对大多数银行来说,数字金融的发展能够鼓励其进行创新,并显著提升其经营效率与盈利水平。Berger等[15]分析了连续两年关于网络借贷的历史数据,发现互联网信贷市场扮演着全新的金融中介角色,而且可以对传统银行业务形成有效补充,互联网信贷和传统银行可以实现协同发展。彭迪云等[16]指出数字金融和商业银行间并非零和博弈,数字金融凭借其技术优势倒逼商业银行进行改革创新,反过来商业银行也对其形成支撑,两者可以实现良性共生。刘忠璐[17]的实证研究结果发现,数字金融提升了商业银行的风险管理水平和效率,促进了银行体系的稳定,而且数字金融对不同类型银行的影响呈现出异质性。

通过梳理国内外相关文献,发现关于数字金融对商业银行的影响主要集中于商业银行的日常经营的某个方面,如盈利性、风险承担和创新能力等,系统研究数字金融与商业银行稳健性关系的文献很少。在前人研究基础上,本文可能的贡献主要有:一是从四个不同方面分析了数字金融发展对商业银行经营稳健性影响的理论机制;二是通过构建商业银行经营稳健性的综合评价指标,实证分析数字金融发展对商业银行经营稳健性的整体影响;三是建立不同变量与数字金融发展间的交互项以研究调节效应,进而分析数字金融发展对商业银行经营稳健性的异质性影响。

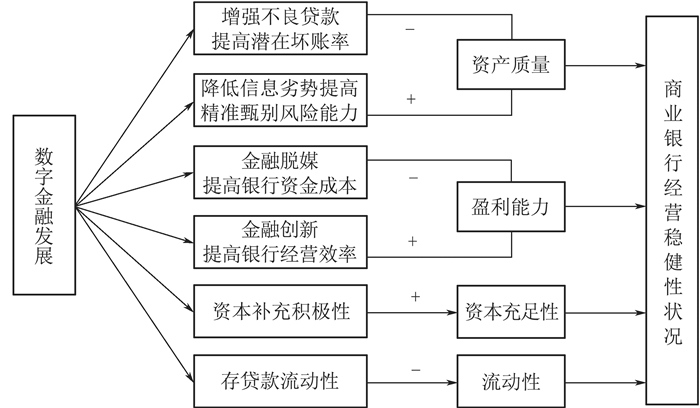

三、影响机制分析根据传统的金融中介理论,商业银行主要是通过其规模经济和信息获取方面的优势来实现资金融通、交易费用的降低和信息不对称的减少[18]。然而,数字金融能够依托数字技术形成覆盖面广泛的信息源和数据源,如此势必会削弱传统商业银行的数据优势,挑战其信用中介地位,使其面临的竞争环境产生极大转变[2]。此外,数字金融的普惠性优势使其客户覆盖更为广泛,进一步加剧了对商业银行的“脱媒”效应,对传统商业银行的经营稳健性形成冲击。反过来看,数字金融也在不断倒逼商业银行进行转型与创新,进而有助于优化商业银行的经营稳健性。可见数字金融的发展对商业银行的经营稳健性可能存在正向影响,也可能存在负向冲击。而商业银行的经营稳健性主要取决于银行自身的资产质量、盈利能力、资本充足性和流动性等与银行自身资产负债结构相关的指标[10]。因此,接下来本文将从资产质量、盈利能力、资本充足性和流动性四个方面具体分析数字金融发展对商业银行经营稳健性状况的影响。数字金融发展对商业银行经营稳健性状况影响的机制如图 1所示。

|

图 1 数字金融发展对商业银行经营稳健性状况的影响机制 |

银行的资产质量是指银行持有的资产获得收益或抵御风险的能力,商业银行的资产质量在维持其稳健经营中占据重要地位。数字金融发展对商业银行资产质量的影响主要体现在以下两方面:一是增加不良贷款,提高潜在坏账率。数字金融的相关业态为客户提供了多元化的投融资渠道,分流了商业银行的大量优质客户,吸收了很多社会闲置资金,这将刺激商业银行降低信贷标准并将贷款投向信用评级较低的客户,从而使得商业银行潜在的不良贷款增加,资产质量的稳定性受到挑战。此外,数字金融发展会间接推高贷款利率,这将促进借款一方的逆向选择倾向,进而提高了银行的潜在坏账率[17]。二是降低信息劣势,提高精准甄别信用风险能力。贷款风险和贷款质量一直是影响银行资产质量的重要因素,如果商业银行能更加精准地识别贷款风险,那么银行的资产质量将会得到提升。与传统贷款技术相比,数字金融在信息获取、处理和传递方面具有强大的优势。通过学习数字金融的信息优势,商业银行也将不断扩容数据源、完善IT框架,以此来降低商业银行放贷时的信息劣势,提高其甄别信用风险的精准度,这有助于其规避部分风险过高的贷款申请[19],进而有助于优化商业银行的资产质量。

(二) 数字金融发展对商业银行盈利能力的影响商业银行本质上是盈利性机构,盈利能力衡量了其持续经营的效率和发展的效能,是银行稳健经营的重要保障。数字金融发展对商业银行盈利能力的影响同样表现为两个方面:一是“金融脱媒”将提高资金成本。数字金融通过普惠效应打破了金融服务的成本、地域及客群限制,使银行的核心业务出现“金融脱媒”现象;网络借贷和互联网理财等数字金融业务逐渐打破了商业银行原本稳定的资金来源与运用的局面,其资金中介的渠道优势逐渐被转移,从而对商业银行的盈利能力产生不利影响[20]。此外,数字金融发展抬高了商业银行的资金成本,冲击了它的盈利能力[21]。二是通过金融创新来提高银行经营效率, 增加利润。虽然网络借贷和互联网理财等数字金融业务冲击着商业银行的盈利能力,但也推动了商业银行的改革创新进程[22],商业银行的金融产品创新、服务质量创新和商业经营模式创新都将提升银行的总体经营效率,从而提高银行的盈利能力[23]。

(三) 数字金融发展对商业银行资本充足性的影响自2008年国际金融危机以来,国内外学者开始重视资本充足性对商业银行经营稳健性的影响[24],资本充足性也逐渐变成衡量金融机构尤其是存款机构稳健性的重要指标[25]。数字金融发展对商业银行资本充足性的影响主要表现为:数字金融的扩张吸收了很多本来应该存进银行的资金,这就使得大量资金游离于银行体系之外,从而加剧了银行存贷款和业务渠道的“脱媒”程度,对银行的业务结构形成巨大挑战[20],这可能会降低商业银行的资产质量并削弱其盈利能力[26, 27]。近年来,考虑到数字金融发展对商业银行资产质量和银行风险的影响,有关部门加强了数字监管,而商业银行为了应对监管通常会通过外部补充资本金,这将提高商业银行的资本充足性。

(四) 数字金融发展对商业银行流动性的影响流动性是衡量商业银行负债能力的重要指标,是商业银行稳健经营的基石[28];流动性风险对金融机构的经营稳健性乃至金融体系的稳定性都有着重要影响[29]。数字金融发展对商业银行流动性的影响主要体现在:数字金融的相关金融功能与商业银行在存贷款业务方面存在竞争,对银行存贷款的流动性会产生一定程度的负向影响。对于存款端而言,支付宝、微信理财通等各类平台因此不断涌现,致使商业银行低成本资金的来源减少,在商业银行的吸存成本增加和吸储难度提高的同时,商业银行的负债结构也会发生变化,商业银行不得不更加依赖同业业务等融资渠道补充资金来源。通过同业业务吸收资金无须缴纳存款准备金,拆借期限短,而且顺经济周期特征明显,容易产生和积累流动性风险[30]。对于贷款端而言,网络借贷和互联网货币基金等数字金融产品(以余额宝为代表)吸收了巨额现金和储蓄存款,并将所吸收资金投向收益较高的项目,这就间接抬高了商业银行吸收存款的成本,挤压了商业银行净息差的空间,削弱了商业银行盈利的能力,迫使商业银行将资金投向期限较长、风险较大的贷款项目,因此延长了资金的回收周期,增加了银行的流动性风险[28]。

四、实证研究设计 (一) 研究样本与数据来源为了使实证研究更具代表性,本文选取中国除港澳台之外其他地区的全国性的股份制商业银行作为样本。综合考虑数字经济发展的时间节点,本文采用这些商业银行2013—2018年数据进行面板数据模型分析。商业银行的数据来源于CSMAR数据库和银行年报;数字金融发展数据来源于网贷之家和艾瑞咨询的公开数据;宏观变量数据主要摘取自国家统计局和中国银保监会等官方网站,其中市场化指数则来源于樊纲、王小鲁等编撰的《中国分省份市场化指数报告(2018)》。

(二) 变量选取与测度 1. 商业银行经营稳健性状况(BSI)对于商业银行经营稳健性状况指标的构建,目前国内外学者大多采取反向角度进行测度,通过测算银行破产风险Z值(Z-score方法),即从银行的不稳定性、破产的可能性等角度建立以测度银行稳健程度的指标体系[31-33]。本文借鉴吴蒙等[33]的研究,也采用Z-score方法测算商业银行经营稳健性状况指标。

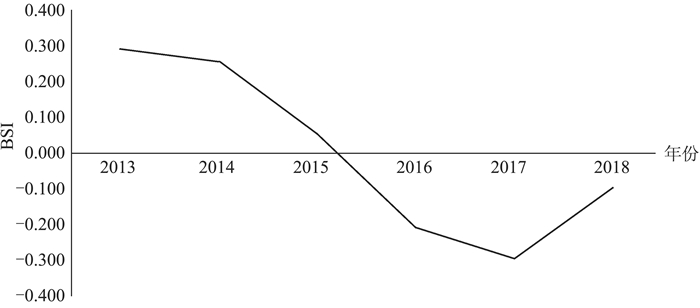

根据杨海珍等[10]的研究,商业银行的经营稳健性主要取决于银行自身的资产质量、盈利能力、资本充足性和流动性等与银行自身资产负债结构相关的指标,参考中国银监会发布《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》的测度办法,本文从资产质量、盈利能力、资本充足性和资本流动性4个维度选取了7个指标,如表 1所示,采用Z-score方法得到商业银行经营稳健性状况(BSI)。为了消除计量单位的影响,首先对各指标进行标准化处理来消除量纲,然后对7个指标进行简单加权平均来合成经营稳健性状况(BSI)。由于不良贷款率、成本收入比、贷存款比例与商业银行经营稳健性负相关,故分别对其取倒数处理后再纳入公式计算。由此生成了各家商业银行连续6年的经营稳健性状况。图 2为2013—2018年18家上市银行的BSI走势。

| 表 1 BSI构建指标一览表 |

|

图 2 2013—2018年18家上市银行的BSI走势 |

从图 2可以看出,商业银行的BSI在2017年之前一直呈下降趋势,而后有所回升。可能的原因有以下几点:第一,2015年宏观实体经济增速进一步下行,货币政策趋于宽松,体现了商业银行稳健性状况的顺周期特征。第二,2017年全球经济回暖,银行业监管成效显著,其中变相加杠杆现象减少,银行风险得到有效管制。第三,数字金融的出现推动了普惠金融的进程,深化了利率市场化,收窄了银行利息差;同时数字金融的高速发展不断分割银行基础业务,对其资产端、负债端、中间业务端都形成了一定的冲击。因此,整体上商业银行的BSI有所下滑。

2. 数字金融发展指标(DF)本文的核心解释变量为数字金融发展。学术界对数字金融发展程度的度量方法主要可分为三大类:一是文本挖掘法,即根据金融功能观,通过选取特定关键词并进行因子分析,进而构建数字金融发展指标[17, 34];二是直接采用北京大学互联网研究中心编制的数字普惠金融指数[35];三是以第三方支付和网络借贷交易额来衡量数字金融发展[2]。笔者认为第一种方法得到的数字金融发展指标包含过多无关和错误信息,缺乏准确性;第二种方法中,数字普惠金融指数主要是基于支付宝用户构建的,针对的是数字金融的普惠性,忽略了科技属性;相比于前两种方法,第三种方法得到的数字金融发展指标更加准确和全面,因为这里第三方支付和网络借贷交易额是相对商业银行来说的,所涉及的业务不仅包含消费端,也包含生产端。因此,本文借鉴封思贤等[2]的研究,采取第三种方法来构建数字金融发展指标。

根据前面的分析,数字金融发展在很大程度上影响商业银行的中间业务,而这一部分未体现在资产负债表中。为更好地测度数字金融相对于上市银行的发展程度,本文把资产总额替换为营业收入。同时,由于不同银行之间营收规模差异较大,此处采取对数形式能够降低数据间的异方差性,且数据的线性趋势表现更为平滑。本文选取数字金融中交易规模占比最大的两类业态——第三方支付和网络借贷,构建如下数字金融发展指标:

| $ \mathrm{DF}=\ln ((\mathrm{TPP}+\mathrm{LEN}) / \mathrm{OI}) $ | (1) |

其中,TPP指第三方综合支付交易规模;LEN指网络借贷成交量;OI指商业银行营业收入。

3. 控制变量的选取通过前面的文献回顾和理论分析可知,其他很多变量也可能会影响到商业银行经营稳健性状况,参考以往文献,本文在模型中加入以下控制变量:①银行资产规模对数(lnSIZE)、银行资产增速(GS)、股东权益比率(ER)、固定资产比率(FAR)、非利息收入比(NIIR)和存款与资产比率(DTS)控制银行微观角度的影响;②选取GDP同比增长率(GGDP)控制宏观经济及政策层面的影响。模型变量的定义及描述性统计如表 2所示。

| 表 2 模型变量一览及描述性统计 |

为了估计数字金融对商业银行经营稳健性状况的具体影响,根据Hausman检验结果,本文采用面板固定效应模型进行分析,模型的构建如下:

| $ \mathrm{BSI}_{i t}=\beta_0+\beta_1 \mathrm{DF}_{i t}+\beta_2 X_{i t}+\mu_i+\delta_t+\varepsilon_{i t} $ | (2) |

其中,X表示控制变量;β表示估计系数;下标it对应于第i家银行在第t年的指标;β0表示截距项;μ和δ分别表示给个体固定效应和时间固定效应;ε表示回归残差。

五、实证结果与分析 (一) 基准回归本文首先通过Hausman检验得知应选择固定效应模型进行估计,同时鉴于聚类稳健标准误可以解决组内相关和组间异方差问题,本文估计时统一使用聚类稳健标准误,以使结论更加稳健。此外,本文将在分析中逐步添加控制变量以检验解释变量的系数结果是否稳健。基准回归结果如表 3所示。

| 表 3 基准模型回归结果 |

据表 3可知,在逐步加入银行层面因素和宏观经济因素的过程中,核心解释变量DF对商业银行经营稳健性状况的估计系数都在1%的水平上显著为负,说明数字金融发展对商业银行经营稳健性总的来说存在负向影响。可见,数字金融发展对商业银行传统业务的负向影响大于技术外溢带来的正向推动效应。控制变量中,银行资产规模对数(lnSIZE)和股东权益比率(ER)的系数都显著为正,这表明银行规模的拓展对商业银行经营稳健性存在显著的促进作用;因为高资本杠杆通常代表较高的运用资本化解风险的能力,进而可以促进我国商业银行经营稳健性的提升。存款与资产比率(DTS)的系数为正,表明银行的存款与资产比率对其经营稳健性会产生正向影响。

(二) 数字金融发展对商业银行不同维度稳健性的影响为进一步分析数字金融发展对商业银行经营稳健性各个维度的影响,根据本文的理论机制分析和商业银行经营稳健性指标的构造方法,这里从商业银行的资产质量(AQ)、盈利能力(COR)、资本充足性(CA)及流动性(LD)四个维度分别检验数字金融发展对商业银行经营稳健性的影响。估计结果如表 4所示。

| 表 4 数字金融发展对商业银行经营稳健性各个维度的影响 |

由表 4可知,数字金融发展指标对AQ、COR、LD的估计系数在1%的水平上显著为负,表明数字金融发展对商业银行的资产质量、盈利能力和流动性都产生了负向影响。数字金融发展指标对资本充足性的回归系数显著为正,说明数字金融发展对银行的资本充足性有正向推动作用,这可能是由于数字金融发展带来的冲击提高了商业银行通过补充资本的方式提高自身抵御未知风险的能力的积极性与主动性。通过以上分析可知,数字金融发展主要通过降低商业银行的资产质量、盈利能力和流动性进而对其经营稳健性形成负向冲击。

(三) 异质性分析考虑到数字金融发展对商业银行经营稳健性可能存在异质性影响,本文分别引入数字金融发展指标(DF)与银行资产增速(GS)的交互项(DF×GS)、与固定资产比率(FAR)的交互项(DF×GAR)以及与非利息收入比(NIIR)的交互项(DF×NIIR)到模型中。异质性分析的回归结果如表 5所示。

| 表 5 异质性分析回归结果 |

表 5的第(1)、(2)、(3)列的结果显示,三个交互项的系数均显著为正,表明数字金融发展对银行资产增速、固定资产比率和非利息收入比越小的商业银行经营稳健性的负向影响越小。这说明在数字金融带来的巨大冲击面前,银行可以通过资产扩张来缓解对其经营稳健性的影响。

(四) 稳健性检验相对于某个商业银行的经营稳健性而言,数字金融发展是一个宏观的外生变量,不存在互为因果的现象,因此本文没有专门进行实证结果的内生性检验。为了使实证分析结论更具可靠性,接下来将开展稳健性检验,具体的稳健性检验可通过替换核心解释变量和增加控制变量、改变计量方法三种方式来进行。

1. 替换核心解释变量封思贤等[2]认为以第三方支付规模和网络借贷规模为主要代表的数字金融发展指标中,单一因素对银行的影响应该和综合影响是一致的。因此本文将数字金融发展指标(DF)分别替换为第三方支付规模占商业银行营业收入比重的对数(lnTPP)和网络借贷规模占银行营业收入比重的对数(lnLEN)并进行稳健性检验,回归结果如表 6所示。可以看到lnTPP和lnLEN的系数均显著为负,该回归结果与基准回归结果基本一致,说明基准回归结果较为稳健。

| 表 6 替换核心解释变量的回归结果 |

由于商业银行经营稳健性状况不仅会受到来自银行内部微观因素的影响,也会受到外部环境的影响。为排除外部的经济环境、市场环境等因素对本文结果的影响,这里进一步考虑在回归中加入更多的宏观经济环境指标,来控制银行所在地区的经济发展情况。具体引入的变量包括第三产业增加值占比(THIRD)、金融业增加值占比(FINAN)和市场化指数(MARKET),这些变量更全面地反映了当地的经济发展水平和市场环境。回归结果如表 7所示,由结果可知在增加了外部环境控制变量后,数字金融发展对银行经营稳健性状况的影响仍显著为负,这与基准回归结果一致。

| 表 7 增加控制变量的回归结果 |

考虑到在控制了其他因素的情况下,商业银行经营稳健性状况可能是具有连续性特征的动态调整过程,即商业银行经营稳健性状况可能受滞后一期稳健性状况的影响,故本文在模型(1)中引入被解释变量的滞后一期。参考詹新宇等[36]的做法,本文选用系统GMM模型进行分析,回归结果如表 8所示。

| 表 8 系统GMM估计结果 |

由表 8可得,所有模型都通过了AB自相关检验和Hansen检验,表明残差序列存在一阶自相关但不存在二阶自相关,且工具变量有效。系统GMM回归结果都显示,数字金融发展指标、第三方支付和网络借贷的系数都显著为负,再次验证了样本范围内,数字金融发展对商业银行经营稳健性的影响以负向冲击为主,表明前面的估计结果具有良好的稳健性。同时,商业银行稳健性指数滞后一期的系数都显著为正,说明商业银行的经营稳健性具有路径惯性,揭示了商业银行经营稳健性状况是一个动态调整过程,上期的经营稳健性状况会对本期产生持续影响。

六、结论与建议 (一) 结论本文基于我国18家全国性股份制商业银行数据,通过构造商业银行经营稳健性状况和数字金融发展指标,实证分析了数字金融发展对商业银行经营稳健性状况及其各个维度的影响,得到以下结论:第一,数字金融发展对商业银行经营稳健性状况总体上呈现负向影响。第二,数字金融发展主要是通过降低商业银行的资产质量、盈利能力和流动性来对商业银行经营稳健性施加负向影响;同时,数字金融发展也会通过增加商业银行的资本充足性来促进其实现稳健经营。第三,异质性分析发现,数字金融发展对银行资产增速、固定资产比率和非利息收入比越小的商业银行经营稳健性的负向影响越小。第四,通过替换核心解释变量、增加控制变量、改变计量方法来进行稳健性检验,结果依然表明数字金融发展对商业银行经营稳健性状况有显著的负向影响;GMM模型的估计结果发现,商业银行经营稳健性状况具有路径惯性的特征,是动态调整的过程。

(二) 建议根据本文的分析结果可知,数字金融发展对商业银行的影响具有两面性。尽管目前为止,商业银行承受着更多来自数字金融的负面冲击。但就资产规模、经营体系、管理机制等方面而言,商业银行都具备不可比拟的绝对优势。商业银行完全可以凭借自身优势与数字金融协同发展,达到稳健经营的目标。未来,商业银行可以通过持续应用区块链、人工智能等信息通信技术不断积累经验,并对自身的业务结构、风险管控等进行创新,寻求最有效的经营模式,进而不断优化其稳健性状况。基于以上分析,本文给出以下具体建议:

第一,商业银行应积极发挥数字金融的“鲶鱼效应”。积极应用互联网大数据技术实现客户信息的收集、处理,分析客户的投资偏好与信用评级,提高风险识别、预测和控制的能力。同时,通过业务互联网化智能化,提高业务的执行效率,实现精准营销,进而提升客户服务体验。打造轻资产、轻资本的银行体系,积极发展资本低消耗型业务(如中间业务等),在不局限于借款人角色的基础上打造全方位、立体式服务。

第二,商业银行应加强与互联网及科技企业的协同合作。互联网企业具备技术创新优势,而商业银行在金融业务的孕育、开展与管理方面具备较为成熟的经验。二者可以通过实现科技与金融的有机融合和资源共享,进一步推动普惠金融进程的深化和金融业的可持续发展。此外,不同类型商业银行的金融创新应各有所侧重,避免同质化竞争。国有银行具有丰富客户资源和较大资产规模,可侧重于金融服务的综合供应,在线上支付和理财产品方面深耕;而非国有银行可侧重于特色金融服务的创新。

第三,监管部门应加强对数字金融风险的动态监管,推进的法律法规建设与完善工作,减少其风险外溢至传统金融体系的可能性。“互联网+金融”隐藏的风险较大,如果“暴雷”将极大地损害投资者信心,监管部门要在鼓励数字金融发展的同时,积极引导数字金融的发展方向,通过制度建设来规范数字金融的发展。

| [1] |

韩超, 周兵. 三元悖论视角下稳金融的实施方法研究[J]. 技术经济与管理研究, 2019(8): 96-100. DOI:10.3969/j.issn.1004-292X.2019.08.017 |

| [2] |

封思贤, 郭仁静. 数字金融、银行竞争与银行效率[J]. 改革, 2019(11): 75-89. |

| [3] |

OZILI P K. Impact of digital finance on financial inclusion and stability[J]. Borsa istanbul review, 2018, 18(4): 329-340. DOI:10.1016/j.bir.2017.12.003 |

| [4] |

ALLEN F, MCANDREWS J, STRAHAN P. E-finance: an introduction[J]. Journal of financial services research, 2002, 22(1-2): 5-27. |

| [5] |

谢平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究, 2012(12): 11-22. DOI:10.3969/j.issn.1009-4350.2012.12.006 |

| [6] |

陈志武. 互联网金融到底有多新[J]. 新金融, 2014(4): 9-13. |

| [7] |

黄益平, 黄卓. 中国的数字金融发展: 现在与未来[J]. 经济学(季刊), 2018, 17(4): 1489-1502. |

| [8] |

王明华, 黎志成. 金融稳定评估指标体系: 银行稳定的宏观成本控制研究[J]. 中国软科学, 2005(9): 126-132. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2005.09.019 |

| [9] |

BOURKHIS K, NABI M S. Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis[J]. Review of financial economics, 2013, 22(2): 68-77. DOI:10.1016/j.rfe.2013.01.001 |

| [10] |

杨海珍, 黄秋彬. 跨境资本流动对银行稳健性的影响: 基于中国十大银行的实证研究[J]. 管理评论, 2015, 27(10): 9-18. |

| [11] |

李渊博, 朱顺林. 互联网金融创新与商业银行经济发展的关系研究——基于省级面板数据的因果关系检验[J]. 南方经济, 2014(12): 36-46. DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2014.12.003 |

| [12] |

牛华勇, 闵德寅. 互联网金融对商业银行的影响机制研究——基于新实证产业组织视角[J]. 河北经贸大学学报, 2015, 36(3): 66-71. DOI:10.3969/j.issn.1007-2101.2015.03.012 |

| [13] |

邹静, 王洪卫. 互联网金融对中国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证研究[J]. 财经理论与实践, 2017, 38(1): 17-23. DOI:10.3969/j.issn.1003-7217.2017.01.003 |

| [14] |

FURST K, LANG W W, NOLLE D E. Internet banking[J]. Journal of financial services research, 2002, 22(1-2): 95-117. |

| [15] |

BERGER S C, GLEISNER F. Emergence of financial intermediaries in electronic markets: the case of online P2P lending[J]. buR-business research, 2009, 2(1): 39-65. DOI:10.1007/BF03343528 |

| [16] |

彭迪云, 李阳. 互联网金融与商业银行的共生关系及其互动发展对策研究[J]. 经济问题探索, 2015(3): 133-139. |

| [17] |

刘忠璐. 互联网金融对商业银行风险承担的影响研究[J]. 财贸经济, 2016(4): 71-85, 115. |

| [18] |

孔陆宏, 邸建国. 基于金融中介理论的金融脱媒综论[J]. 商业经济研究, 2017(14): 163-165. |

| [19] |

吴诗伟, 朱业, 李拓. 利率市场化、互联网金融与商业银行风险——基于面板数据动态GMM方法的实证检验[J]. 金融经济学研究, 2015, 30(6): 29-38. |

| [20] |

顾海峰, 闫君. 互联网金融与商业银行盈利: 冲击抑或助推——基于盈利能力与盈利结构的双重视角[J]. 当代经济科学, 2019, 41(4): 100-108. |

| [21] |

戴国强, 方鹏飞. 利率市场化与银行风险——基于影子银行与互联网金融视角的研究[J]. 金融论坛, 2014, 19(8): 13-19, 74. |

| [22] |

陈嘉欣, 王健康. 互联网金融理财产品余额宝对商业银行业务的影响——基于事件分析法的研究[J]. 经济问题探索, 2016(1): 167-173. |

| [23] |

BECK T, CHEN T, LIN C, et al. Financial innovation: the bright and the dark sides[J]. Journal of banking & finance, 2016, 72(4): 28-51. |

| [24] |

张黎明. 巴塞尔资本协议Ⅲ下的金融监管研究进展[J]. 经济纵横, 2019(11): 130-136. |

| [25] |

许涤龙, 陈双莲, 欧阳胜银. 中国金融体系稳健性的国际比较[J]. 统计与决策, 2014(6): 144-147. |

| [26] |

梁斯. 商业银行核心资本充足率的影响因素——基于中国上市银行的实证分析[J]. 金融论坛, 2014, 19(10): 64-72. |

| [27] |

孙红进, 李征. 我国商业银行资本充足率的影响因素研究[J]. 经济体制改革, 2020(1): 164-169. |

| [28] |

王亚君, 邢乐成, 李国祥. 互联网金融发展对银行流动性的影响[J]. 金融论坛, 2016, 21(8): 42-50. |

| [29] |

马勇, 李振. 资金流动性与银行风险承担——来自中国银行业的经验证据[J]. 财贸经济, 2019, 40(7): 67-81. |

| [30] |

四川银监局课题组, 王筠权, 王国成, 等. 互联网金融对商业银行传统业务的影响研究[J]. 西南金融, 2013(12): 3-5. |

| [31] |

陈守东, 王淼. 我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2011, 28(10): 64-77. |

| [32] |

MICHALAK T C, UHDE A. Credit risk securitization and bank soundness in Europe[J]. Quarterly review of economics & finance, 2012, 52(3): 272-285. |

| [33] |

吴蒙, 许坤, 刘杰. 非标债权业务与商业银行稳健经营[J]. 国际金融研究, 2020(7): 66-76. |

| [34] |

郭品, 沈悦. 互联网金融加重了商业银行的风险承担吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 南开经济研究, 2015(4): 80-97. |

| [35] |

王修华, 赵亚雄. 数字金融发展是否存在马太效应?——贫困户与非贫困户的经验比较[J]. 金融研究, 2020(7): 114-133. |

| [36] |

詹新宇, 崔培培. 中央对地方转移支付的经济增长质量效应研究——基于省际面板数据的系统GMM估计[J]. 经济学家, 2016(12): 14-21. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24