近年来,“看病贵、看病难”成为民生焦点问题,医患矛盾、因病返贫等造成社会不稳定。社保基金入不敷出、严重透支更成为各地政府的负担。医疗卫生服务体系涉及患者、医保机构、医疗服务机构、医务人员等主体和筹资、支付、组织、管制、宣传教育等活动。从哪里改,怎么改?各地积极探索,出现了福建三明、陕西神木、广东高州、深圳罗湖、安徽天长等模式,分别摸索出不同的医改经验。受这些医改经验的启发,本文从医疗卫生服务的公共属性出发,从绩效评价的视角探索医疗卫生服务中存在的问题并深究其原因,并对未来医疗卫生改革提出发展建议。

一、问题的提出为什么需要绩效评价?医疗改革的成效需要评价,医院的服务效率需要评价,医生的绩效薪酬发放需要评价。管理思想家彼得·德鲁克(Peter Drucker)说,如果你不能评价它,你就不能改进它[1]。从管理角度看,没有评价就没有管理。通过绩效评价,既能发现成绩,以鼓励前进;也能揭示问题,以改进工作。把评价融入管理过程中,可以为管理者传递有价值的信息,进而影响利益相关者的行为,是一种重要的反馈与学习的活动。

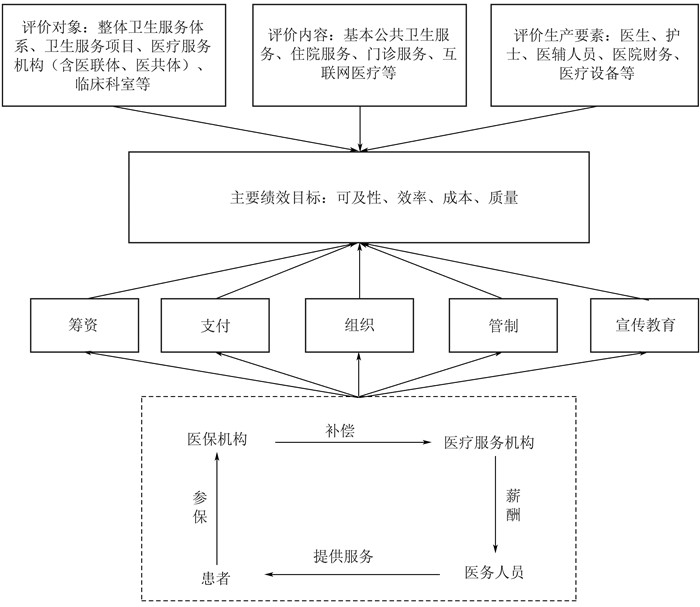

医疗卫生常用绩效评价框架有结构-过程-产出(Structure-Process-Outcome)框架[2]、世界卫生组织的卫生系统绩效评价框架[3]、经济合作与发展组织的卫生评价框架[4]、世界银行控制柄框架[5]、卫生改革与发展理论框架[6]、国际标准组织的健康指标框架[7]以及国际卫生伙伴关系和相关举措组织框架[8]。李享等[9]从评价对象、主要目标、评价维度、评价指标、应用情况等方面对这些评价框架进行比较分析,讨论其对我国医改的启示。谭鹏等[10]讨论并总结了英国、美国、荷兰等国家的卫生系统绩效评价框架特点。黄锦玲等[11]将这些评价框架理论应用于家庭医生签约绩效评价体系的构建。目前我国尚未建立起一套完整的绩效评价框架体系,图 1根据相关文献整理。医疗服务参与方主要由患者、医保机构、医疗服务机构、医务人员构成[11]。从评价对象来看,包括评价整体卫生服务体系[13]、卫生服务项目[14]、医疗服务机构(含医联体[15]、医共体[16])、临床科室[17]等;从评价内容来看,包括评价基本公共卫生服务、住院服务、门诊服务、互联网医疗等;从评价生产要素来看,包括评价医生、护士、医辅人员、医院财务、医疗设备等。根据不同的绩效目标、评价对象、评价内容和生产要素,所采用的方法也不相同。

|

图 1 医疗卫生服务绩效评价理论框架 |

关于我国的医疗卫生服务绩效,中国社科院的医疗卫生事业发展报告指出“新医改”还未达到预期目标,“看病贵、看病难”问题依然突出[18]。2020年全国卫生总费用达7.23万亿元[19],约是2007年1.13万亿元的6.4倍。过去30多年,不合理的绩效评价方法和激励机制扭曲了公立医院的定位和医生的医疗行为,使得医务人员从销售药品和高价值医疗耗材中追求利润的动机强烈,导致医疗成本快速增加,患者难以承受医疗费用。迄今为止,公立医院的逐利行为尚未完全扭转。习近平总书记在2015年4月1日中央全面深化改革领导小组第11次会议指出:“要坚持公立医院公益性的基本定位,要破除公立医院逐利机制。”[20]但是如何破呢?第一,从生产要素看,医务人员是医疗卫生服务最重要的生产要素[21]。无论我国医疗卫生服务体系怎么改革,最终决定患者就医体验的是医务人员的服务行为;如果医务人员的服务行为不改变,那么我国医疗卫生服务体系存在的问题就不会消失,医疗改革就不会有成效。第二,以医务人员为医院创收越多,个人报酬越高为导向的绩效评价,必然造成医务人员多开药、多检查,医疗费用居高不下,从而造成“看病贵”。“看病难”很大程度上也是由于绩效评价不合理造成。在城市和农村,从事同样工作的医务人员,其绩效奖金等个人收入却是天壤之别,使得很多技术好、能力强的医务人员流向大城市、大医院,加剧城乡医疗水平的差距,造成大医院一号难求,小医院门可罗雀。第三,“三明医改”的成功之处在于紧紧抓住医务人员这个关键的生产要素,充分利用压缩药材价格虚高的时间窗口,上调医疗服务价格,调整医务人员绩效考核评价体系,获得广大医务人员的拥护,使医改顺利推动。因此,医务人员是医疗服务至关重要的生产要素,有着举足轻重的作用,而绩效评价和薪酬制度是调动医务人员工作积极性的关键,具有全局性、战略性的意义。

已有研究中真正从绩效评价理论维度检视我国医疗卫生服务发展困境的文献较为鲜见。医疗卫生行业存在的问题,很多文献都归结为信息不对称[22],鲜有文献追根溯源。为何信息不对称明显地存在于医疗卫生行业?笔者从绩效评价视域聚焦于医务人员,考察我国医疗卫生服务的发展历程,分析我国医疗卫生改革存在的问题,提出破解医疗卫生绩效评价发展困境的对策。这有助于进一步认清我国医疗改革过程中存在的问题及制约其发展的瓶颈,有利于更好地倾听医务工作者的诉求,促进医疗卫生事业健康发展。

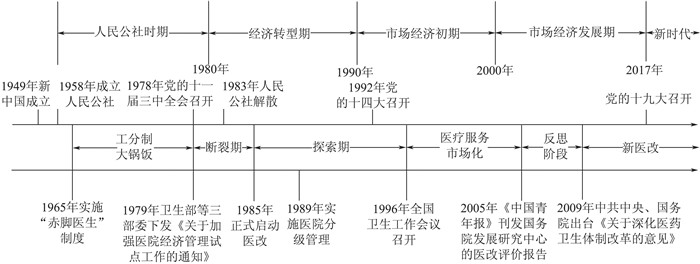

二、我国开展医疗卫生服务绩效评价的历史过程自从有了医疗卫生服务,就有了绩效评价。关于事物的发展,美国著名经济学家道格拉斯·诺斯教授认为制度变迁是历史在起作用,现在和未来的选择取决于过去发生和做出的选择[23]。医疗改革和绩效评价的发展不是骤然发生的,它是许多因素长期累积的结果。要理解现在、展望未来,就要认识过去。因此,根据我国颁布的医疗改革政策及发生的重大事件,将医疗改革及绩效评价的历史发展过程分为六个阶段,如图 2所示。

|

图 2 医疗卫生服务改革及其绩效评价的历史发展过程 |

改革开放前,我国整体社会经济为计划体制。在城市,医务人员的工资由财政发放,实行“大锅饭”[24]。在农村,推行“赤脚医生”医疗服务制度。赤脚医生每次出诊可以按青壮劳动力记工分①,极大地调动医务人员的工作积极性。从1965年到1980年,我国约有90%以上的生产大队实行合作医疗,形成了集预防、医疗、保健功能于一体的三级(县、乡、村)卫生服务网络,汇聚了51万名正规医生、146万名赤脚医生、236万名生产队卫生员和63万名农村接生员,为我国的医疗卫生保健和人口健康作出很大的贡献,被世界卫生组织和世界银行誉为“以最少的投入获得最大的健康收益”[25]。

①“工分”是人民公社时期生产队记录社员参加劳动应得报酬分数的简称,一般以劳动日作为社员投入劳动的计量单位,一个劳动日表示一个中等劳动力一天完成的劳动量。为方便计算,一个劳动日一般分为10个工分。农忙和农闲时工分不同,不同人群也不同。例如男劳动力每天8~10工分,则女劳动力每天6~8工分,老幼病残每天1~5工分不等。工分的单价是根据生产队的总产出除以社员工分总数计算。

(二) 改革开放初的“断裂期”“断裂”(rupture, discontinuity)的概念是由法国社会学家米歇尔·福柯提出的,用来形容一种社会制度的转型。党的十一届三中全会以来,我国的重心转移到“以经济为中心”上来。1979年,卫生部等三部委联合下发《关于加强医院经济管理试点工作的通知》。1980年中共中央颁发的75号文件,肯定了“大包干”的正确性。“联产承包责任制”极大地调动劳动人民的积极性,但是随着人民公社解散,“工分计酬”方式也失效,这使赤脚医生失去经济基础和激励机制,医疗卫生服务的绩效评价和薪酬制度出现“断裂”。1981年,卫生部下发了《医院经济管理暂行办法》和《关于加强卫生机构经济管理的意见》,由此在医疗卫生领域打破“大锅饭”,开始关注卫生成本核算和效益考核。

(三) 经济转型期的探索1985年4月,国务院批转卫生部《关于卫生工作改革若干政策问题的报告》(国发〔1985〕62号),标志着我国正式启动医改,其核心思想是放权让利,扩大医院自主权。为了推动改革的顺利进行,1985年8月卫生部下发《关于开展卫生改革需要划清的几条政策界限》,作为国发〔1985〕62号文的补充性规定。

1988年,卫生部、财政部联合颁布的《医院财务管理办法》规定,业务收支结余可以按照有关规定提取福利基金、职工奖励基金和院长基金,并按有关开支范围和开支标准专项列支,其中福利基金、职工奖励基金和很大一部分院长基金用于职工收入分配[26]。公立医院自20世纪80年代初开始普遍开展科室核算与奖金分配制度,在科室全成本核算的基础上从科室收支结余中提取一定比例用于发放职工奖金。该制度把医生收入与医院、科室的创收挂钩,使得医生在追求个人收入的同时,带动了医院业务收入的发展,但也畸形地推高了医疗费用,使医疗费用过快增长[27]。

1989年1月,国务院批转了卫生部、财政部、人事部、国家物价局、国家税务局《关于扩大医疗卫生服务有关问题的意见》(国发〔1989〕10号)。1989年2月,卫生部和国家中医药管理局联合下发《“七五”时期卫生改革提要》和《卫生部门加强精神文明建设的九点意见》,进一步明确了改革的指导思想和政策。这一时期的改革主要关注管理体制、运行机制方面的问题,政府的主导思想是“给政策不给钱”。公立医疗机构在没有财政资金支持的情况下为维持自身运行,开始以增加药品和检查项目收入等方式逐利。1989年11月,卫生部颁布实行《医院分级管理办法》,医院按照任务和功能的不同划分为三级十等。

1992年9月,卫生部贯彻国务院下发的《关于深化卫生医疗体制改革的几点意见》,提出“建设靠国家,吃饭靠自己”。这项卫生政策刺激了医院创收,弥补财政投入不足,但也影响医疗机构公益性的发挥。1997年1月,中共中央、国务院出台《关于卫生改革与发展的决定》,明确提出改革城镇员工医疗保险制度、改革卫生管理体制、发展社区卫生服务、逐步改革卫生机构运行机制等要求。这一阶段对公立医院实行放权,医院建立岗位责任制,对医生实行业务收入提成机制。

(四) 市场经济时期的医疗卫生市场化2000年2月,国务院办公厅转发国务院体制改革办公室、卫生部等8部委《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》,又陆续出台了13个配套政策,包括《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》《关于卫生事业补助政策的意见》《医院药品收支两条线管理暂行办法》《关于改革药品价格管理的意见》《关于改革医疗服务价格管理的意见》《关于病人选择医生促进医疗机构内部改革的意见》《关于卫生监督体制改革的意见》《关于深化卫生事业单位人事制度改革的实施意见》等。随着改革的不断深入,财政资金在总卫生费用中的比重持续下降。政府投入不足,再加上卫生政策失妥,在2000年前后出现一些地方政府公开拍卖乡镇卫生院和地方国有医院的现象。

(五) 医疗卫生市场化的反思阶段随着市场化和产权改革的持续深入,公立医疗卫生机构的公益性日益淡化,以经济利益为导向的机制在医疗卫生领域逐渐盛行,也使得关于医疗卫生市场化的争议更加激烈。2005年7月28日《中国青年报》刊出由国务院发展研究中心主持的《对中国医疗卫生体制改革的评价与建议》,对历年医改经验进行总结反思,肯定了计划经济时期医疗机构以社会公益为优先的积极作用,指出改革开放以来我国的医疗卫生体制改革总体上是不成功的[28]。正是这份报告让2005年成为新一轮医疗体制改革的触发点。2006年,卫生部提出规范医务人员收入分配机制,严禁医务人员收入与医疗服务收费挂钩,直接开单提成被禁止。在这一阶段,开始反思我国医疗卫生服务市场化存在的问题,学习和借鉴国外的先进经验,引入了诊断相关分组(diagnosis-related group, DRG)和基于资源相对价值量表(resource-based relative value scale, RBRVS)等绩效评价方法。

(六) 新医改2009年3月17日中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》出台,标志着新医改正式起航,并配套了一系列医改文件。本阶段主要特点为:强化政府责任,加大卫生事业投入;实行药品集中招标、药品零差价;建立基本药物制度,打击药品回扣;强化医保总额预算与医保次均限额支付;推进公立医院内部分配改革,促进公立医院公益性回归。

三、医疗卫生服务绩效评价的发展难题社会变革影响医疗卫生服务绩效评价方法和体系的发展。常见的医疗卫生服务的绩效评价方法有目标管理(management by objective, MBO)[29]、关键绩效指标(key performance indicator, KPI)[30]、平衡计分卡(balanced score card, BSC)[31]、德尔菲法[32]、360度考核(360-degree feedback)[33]、诊断相关分组(DRG)[34]、数据包络分析(data envelopment analysis, DEA)[35]等。平衡计分卡从财务、顾客、内部流程和学习成长四个平衡的角度来衡量组织绩效状况[36]。诊断相关分组是按临床意义相似和资源消耗相近进行分组,临床意义主要依据“诊断码+操作码”,资源消耗包括药品、耗材、医疗设备设施占用和医务人员服务等消耗,主要评价指标有病例组合指数、费用消耗指数、时间消耗指数等[34]。数据包络分析是根据投入、产出评价一组同质的被评价决策单元(DMU)相对效率的方法。平衡计分卡、诊断相关分组、数据包络分析适用于组织的绩效评价,但不适用于医务人员的个体绩效评价。因为平衡计分卡针对组织提出的四个平衡的角度难以分解到个体。诊断相关分组以病例(即患者)为最小颗粒度评价医疗服务绩效,而一个患者的治疗,需要跨多科室、多工种,以诊断相关分组评价的绩效产出不宜分解到医务人员个体;而且诊断相关分组体现的是包括药品耗材和医疗设施等医疗资源的消耗,其评价结果并不反映医务人员个体的劳动付出[37]。数据包络分析要求投入、产出具有同质性,但不同医生接收不同疾病及严重程度的患者,其投入和产出不具备同质性,此方法不适合直接应用于医务人员的绩效评价。德尔菲法作为一种主观、定性的方法,评价指标、权重和得分,需要由管理人员主观判断来确定,缺乏客观性。360度考核的本意是对员工的绩效表现进行反馈,帮助员工正确认识自己的不足以有针对性地改善。但当作为一种会影响员工薪酬或晋升的考核手段时,可能成为某些员工互相勾结或发泄私愤的途径,而且考核成本高。理论上目标管理和关键绩效指标可用于评价医务人员的个体绩效,但两者没有为不同部门、不同员工之间设立统一目标,难以对不同部门、不同员工的工作绩效横向比较,也没有为目标或指标完成情况转换成薪酬提供依据。在实践中,既能对医务人员的个体绩效进行评价,又能够转换成薪酬发放依据的方法,主要有收支结余法和基于资源相对价值量表,或者以这两者之一为主,辅以其他方法。

(一) 收支结余法扭曲了医疗服务价值收支结余法是以绩效工资=(收入-支出)×a% (a%为提成比例)为主要形式的成本核算的收入分配制度。对医务人员的收入分配运用收支结余作为发放绩效工资的依据,打破了过去医院内部不分科室和岗位的平均主义分配,提高了医务人员工作的积极性。收支结余法可以直观、方便、有效地把医院的收入、支出指标层层分解到科室、医疗组和个人。收支结余法有效地控制了成本的浪费,刺激追求收入,增加医院结余,为医院的发展提供了经济源泉。然而,医疗卫生服务属于公共产品的一部分,具有福利与商品的双重性。目前的医疗服务收费价格并不是经过市场供求的调整自发生成的,而是政府根据国民经济的发展水平以及群众承受能力等来确定,有一定的滞后性,导致医疗服务价格与价值有较大的差距。所以按照收支结余提取绩效工资,收入存在先天性不合理,结余也就很难合理。此外,实行全成本核算绩效薪酬模式的医院,按医院财会制度执行的成本分摊,科室分摊了许多不可控的成本,加之分摊方法选择的影响,会引起科室成本失真,造成科室结余计算不准,绩效工资也就难以合理。

有必要提一下,按服务项收费(fee-for-service,FFS)不同于收支结余法,但二者又存在联系。按服务项收费是指事先制订服务项目的价格,事后医保机构和患者①根据服务项目的种类和数量支付费用给医疗机构,是医保机构、患者与医疗机构之间的支付方式;而收支结余法是根据“收入-支出”的结余按提成比例由医院支付给科室并分配到医务人员的一种医疗机构内部收入分配的方法。按服务项收费与收支结余法的支付主体和支付对象都不同。如果收支结余法的“收入”来自医疗机构的按服务项收费,那么医生必然选择多做一些收入高、成本低的项目,以使自己的利益最大化。按服务项收费制的公平性和合理性体现在服务项的收费表,而我国的人工服务价格偏低,医疗器械辅助和部分耗材、药品价格虚高[38]。这种扭曲的价格表使得按服务项收费与收支结余法结合在一起,扭曲医疗服务价值。借助医技和设备辅助检查、治疗机会多的科室,产生的“结余”就高,个人的收入就多。

① 医保机构和患者的分担比例根据医保协议进行支付,如医保全额支付(full coverage)、两者共同分担(co-payment)、患者自付(out-of-pocket)。

收支收入法以收入减成本为衡量尺度,反映医务人员创造利润水平的高低,无法体现提供不同医疗服务所需的技术含量和风险大小,扭曲医疗服务价值。收支结余法考量收入的增加和成本的控制,而不是为更多的居民提供更优质的医疗服务,扭曲了医疗服务动机和行为。收支结余法直白地鼓励“逐利”行为,促使医院关注营利能力而忽视服务质量,最终影响服务能力的提升,加剧“看病贵、看病难”的困境。

(二) 基于资源相对价值量表错配了激励机制基于资源相对价值量表是一套尝试更合理衡量医疗服务工作“价值”而不是“价格”的标准体系,结合劳动时间和劳动强度评估医生的工作量和服务价值,打破了以经济收入衡量医生价值的做法。

20世纪80年代末哈佛大学公共卫生学院萧庆伦教授的研究团队通过专家咨询,总结出决定医生工作量的六个重要因素:劳动时间、脑力劳动、临床判断、技术技能、体力劳动和精神压力[39],其中脑力劳动和临床判断、技术技能和体力劳动可分别合并为两个维度,最终形成劳动时间、脑力劳动、技术体力劳动和精神压力四个维度来评估医生的工作量。由于劳动时间可以测量,即完成某项服务所需要的客观时间,后三个指标(脑力劳动、技术体力劳动、精神压力)用来衡量工作强度,无法用带量纲的尺度测量。由此引入了相对值(relative value unit,RVU),将医生的劳动时间按一项服务的前、中、后分为三个阶段,从工作的重要维度对选定服务相对于总体工作分别评级,然后进行整体评级,相当于以某一项服务作为参照标准,给不同的服务以不同点数。这点数就是RVU,值的高低反映出不同服务的价值差异[40]。运用相对值测量出不同服务项目脑力劳动、技术体力劳动、精神压力的点数。以上的计算,得到医生的工作量相对值。此方法作为支付手段时,还应考虑医生的执业费用(PE)、医疗事故保险费用(PLI)和地区差异(GPCI)。基于资源相对价值量表先计算医生每项劳动的相对值,最后通过换算因子(CF)以货币形式体现出来的价格。

基于资源相对价值量表的设计初衷是体现按劳分配,多劳多得。但批评者认为,基于资源相对价值量表使用的当前程序术语(current procedural terminology, CPT)在唯一描述不同类型患者的能力上受限,这对于使用这种准则作为公平支付可能是个问题,因为基于资源相对价值量表的支付系统为良好和糟糕的医疗护理支付同样的费用[41]。有研究者提出基于资源相对价值量表错配了激励机制[42]:因为在医疗服务中支付的费用不体现医疗服务价值,它没有经济激励来帮助患者,也没有最小化成本。相反,支付部分是基于服务的难度(“医生工作”的组成部分),因此利润最大化驱使医生提供最复杂的服务,而不是考虑有效性。

四、医疗卫生服务绩效评价的困境和破解路径收支结余法扭曲了医疗服务价值,基于资源相对价值量表错配了激励机制,两者最大化医疗卫生服务提供者(指医院、卫生院、科室等,下同)利益的动机没有改变。到目前为止,还没有较完美的医疗卫生服务绩效评价方法。为什么医疗卫生服务的绩效难以评价?即使是更复杂的商品,如汽车,也有证据表明消费者能够观察和权衡其复杂特征,如燃料效率、马力、安全性和豪华内饰[43]。但是对于医疗卫生服务,我们却很难用某些指标直接评价。治疗不同的疾病,所需要的体力、知识、技巧和时间不一样;即便是治疗同一种疾病,一千个病人可能有一千种情形。

(一) 医疗卫生服务的非同质性“每1 000例年轻产妇手术有5例死亡,这一比例过高;每1 000例老年罕见癌症患者手术有110例死亡,这一比例可能非常低。”[44]这反映了医疗卫生服务的非同质性。正是这种非同质性,医院管理者和医疗卫生主管部门很难用某个指标来评价医疗服务的优劣;正是这种非同质性,造成了医疗卫生服务提供者与消费者、医疗卫生主管部门之间存在严重的信息不对称,使得消费者和主管部门的管理者都难以评估提供者的绩效,不仅影响消费者的选择,也影响政府的决策。

收支结余法和基于资源相对价值量表的出现,很大程度缘于医疗服务的非同质性。由于医疗服务的非同质性,人们试图从经济或工作量的角度测量医疗卫生服务的绩效。收支结余法试图以价格体现医疗服务的价值,但我国的医疗服务价格无法反映真实成本[38],造成激励机制的扭曲。在收支结余法下,医生只需动动笔头,多开一些收入高、成本低的药品、耗材、检验单,就可以轻而易举地提高自己的收入,戏称“疗效不显著,收入很显著”。从这点来看,基于资源相对价值量表是一种进步。即便基于资源相对价值量表理论上存在医务人员选择复杂手术的动机,但相比收支结余法,这种制度下医务人员要增加收益,不是动动笔头就可以,必须相应地增加手术、护理等工作量,这意味着医务人员要增加劳动付出,承担更多的医疗风险和承受更大的精神压力。当获得的收益不足以覆盖付出的成本时,医务人员会显示自己的真实偏好,如实治疗,这在一定程度上减少了医务人员逐利行为的发生。

基于资源相对价值量表以工作量衡量医务人员的绩效,使得医务人员要增加收益,必须增加付出。从这个意义上,基于资源相对价值量表有助于控制医疗费用。但是医疗费用取决于药品耗材的真实成本和医疗服务价格。如果以治病为中心的目标没变,那么开发病人、制造病人的动机就会存在。要扭转这种不正确的动机,要求医疗卫生服务的目标要从以治病为中心转向以健康为中心。

(二) “工分制”的反思在很长一段时期,我国的医务人员收入往往与职称、级别挂钩。相同职称、级别,工资相差不大。加上多干多出错,少干少犯错,极大打击医务人员主动贡献、积极工作的内生动力,使得那些干活多、技术好的医务人员没有动力去钻研业务,提高医疗水平。

回想赤脚医生制度能受到世界的关注和青睐,必定有它的先进之处和积极意义。而这种制度之前能够蓬勃发展,如今却销声匿迹,我们不得不反思支撑赤脚医生发展的绩效评价制度——“工分制”。现在一提到“工分制”,很多人会联想到人民公社时期的“大锅饭”,把“工分制”和“大锅饭”等同起来。受限于当时的技术和管理水平,人们很难进行精细化管理,只能简单地按时或按件计算工分,这就造成了干好和干坏一个样,“磨洋工”“赚工分”的现象出现。同时,当时的“工分制”还承担着部分社会功能,越来越多大队工(如民兵连队、宣传队、林业队、护路队)经常不参加生产劳动却记工分,“四类分子”(地主、富农、反革命分子、坏分子)参加劳动没记工分,使得“工分制”按劳分配的初衷变味,极大地打击了劳动者的积极性[45]。但是,我们不能否定“工分制”初期在促进劳动者包括赤脚医生的工作积极性上发挥了重要作用。因此,我们有必要重提、反思和升级“工分制”。随着信息技术和评价方法的发展,新“工分制”不仅要能体现干多干少不一样,还要能体现干好干坏不一样。收治越多的病人,治疗越复杂的疾病,付出更多时间、体力、脑力和提供更高水平的医疗服务,给予的工分应更多。新“工分制”要以健康为导向,不限于医疗服务,还应包括健康知识普及、疾病预防、疫苗接种、慢性病筛查和控制、健康咨询、保健护理等,健康产出越高,获得的报酬就越高。新“工分制”应与健康挂钩,与药品、耗材、检查等收入脱钩,避免不必要的检查、手术、药品和耗材,体现以健康为结果的多劳多得和优劳优酬。

(三) 按绩效支付按绩效支付(pay for performance,P4P)将绩效评价纳入实践中,通过考核质量结果来进行经济激励和惩罚。支付方不再向医疗服务提供者支付“全价”、不区分质量的医疗费用;相反,将进行奖励和处罚并用的支付。换言之,当医疗服务提供者达到或超过某些质量绩效目标时,支付方向他们提供奖金;同样如果没有达到指定目标,这些提供者将在经济上受到惩罚[46]。例如,支付方不再向医疗服务提供者支付住院患者的褥疮、冠状动脉搭桥术后的纵隔炎、手术中遗留物体或空气栓塞的手术和护理等费用。因此,不支付绩效差的费用是一种负面激励。按绩效支付适用于医院、卫生院、科室和医务人员等的绩效评价和考核。在以人民健康为中心的思想指导下,按绩效支付将从按医疗绩效转向按健康绩效的支付,对健康绩效优秀者奖励,对健康绩效差者惩罚。

(四) 价值医疗Porter[47]将医疗服务的价值定义为质量÷成本,质量越高,成本越低,则价值越高。建立以医疗服务价值为基础的评价方法,用以奖励高价值医疗服务提供者,减少对表现差的医疗服务提供者的资金支付,是一种同时管控医疗费用和提升医疗质量的方法[48]。如果诊疗方案的服务成本低于一般标准又能保证同等甚至更佳的治疗效果,医疗服务提供方将获得额外的收入奖励。假设治疗同一种疾病(如小臂骨折),中医治疗的疗效是v1,成本2 000元;西医治疗的疗效是v2,成本4 000元。那么,中、西医治疗的价值分别为v1/2 000和v2/4 000。假设两者疗效一样,即v1=v2,如果用医疗价值来评价医生的绩效,则采用中医治疗的医生可以获得2倍于采用西医治疗的医生的绩效奖励。这样会鼓励医生选择疗效好、成本低的治疗方案,而不是片面追求收入高、操作复杂的治疗。“为了价值不是数量而付出”已经成为讨论医务人员报酬的共识[49],通过调整绩效评价方法和奖励方式,鼓励医疗服务者提供高质量、低成本的治疗方案。在转向以健康为中心的医疗卫生服务,健康是质量,资源消耗是成本,健康产出越高,资源消耗越少,价值就越高。但是这种评价方法的实施难点在于需要建立精确的医疗服务质量与费用评价标准和方法,对医疗数据处理、医疗标准建立等都提出了更高的要求[50]。

五、结论与启示:以人民健康为中心的医疗卫生服务绩效评价我国的医疗卫生服务绩效评价经历了中华人民共和国成立初期的“工分制”,到改革开放后经济转型期的收支结余法,再到新时期的基于资源相对价值量表。不难看出,社会变革影响着我国医疗卫生服务绩效评价体系和激励机制。我们应充分认识到医疗卫生服务的非同质性,采取针对性的科学评价方法,以客观、准确的方式评价医疗卫生服务绩效,降低医疗卫生服务市场的信息不对称。

习近平总书记提出医疗卫生服务要以人民健康为中心[51],这至少包含两层含义。一是以人民为中心。“以患者为中心”是许多医疗服务提供者高喊的口号,但在在绩效评价上并未落实到实处。目前相关研究大多从服务提供者的角度评价医疗资源配置和生产效率,较少从患者的角度去考虑。有关患者感受的指标应当更多地纳入绩效评价实践,如治疗费用、住院时长、治疗效果、患者满意度、家属陪护成本等,真正建立以患者(即人民)为中心的医疗卫生服务和绩效评价体系。二是以健康为中心,医疗卫生服务的绩效评价不只停留在门诊人次、住院人次、出院人次、人均医疗费用等医疗指标,而要转向反映医疗卫生产出的健康成效和健康状态的指标,如非住院比率、居民健康素养水平、健康预期寿命、人均预期寿命等正向指标和孕妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、重大慢性病过早死亡率等负向指标,真正建立以健康为中心的医疗卫生服务和绩效评价体系。

| [1] |

DRUCKER P F. Management: Tasks, responsibilities, and practices[M]. New York: Haper Business, 1974: 296-304.

|

| [2] |

DONABEDIAN A. The quality of care: how can it be assessed?[J]. Journal of American medicine, 1988, 260(12): 1743-1748. DOI:10.1001/jama.1988.03410120089033 |

| [3] |

WHO. The world health report 2000: health systems: improving performance[R]. Geneva: WHO, 2000.

|

| [4] |

ARAH O A, WESTERT G P, HURST J, et al. A conceptual framework for the OECD health care quality indicators project[J]. International journal for quality in health care, 2006, 18(Suppl 1): 5-13. |

| [5] |

HSIAO W C, Li K T. What is a health system? why should we care?[R]. Cambridge Massachussetts: Havard University, 2003.

|

| [6] |

ROBERTS M J, HSIAO W, BERMAN P, et al. Getting health reform right[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004: 12-27.

|

| [7] |

International Standardization Organization. ISO 21667: 2010 Health informatics: health indicators conceptual framework[S/OL]. (2010-12-01)[2022-05-07]. https://www.iso.org/standard/55193.html.

|

| [8] |

WHO. Monitoring, evaluation and review of national health strategies: a country-led platform for information and accountability[R]. Geneva: WHO, 2011.

|

| [9] |

李享, 张璐莹, 叶露. 常用卫生领域绩效评价框架的发展和比较研究[J]. 中国卫生资源, 2012, 15(3): 251-254. DOI:10.3969/j.issn.1007-953X.2012.03.033 |

| [10] |

谭鹏, 代涛, 傅鸿鹏, 等. 国际卫生系统绩效评价框架的特点及启示[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(4): 6-12. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2019.04.002 |

| [11] |

黄锦玲, 从紫薇, 杨阳, 等. 家庭医生签约服务绩效评价的概念框架[J]. 中国全科医学, 2019, 22(13): 1516-1521, 1527. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.127 |

| [12] |

黄严, 张璐莹. 激励相容: 中国"分级诊疗"的实现路径——基于S县医共体改革的个案研究[J]. 中国行政管理, 2019(7): 115-123. |

| [13] |

孙华君, 李倍宁, 兰琨熠, 等. 天津市公共卫生服务能力与区域公共预算收支、感知绩效的耦合协调度[J]. 中国农村卫生事业管理, 2021, 41(11): 766-770. |

| [14] |

赵鹏宇, 尤莉莉, 刘远立. 基于Donabedian质量理论国家基本公共卫生服务项目实施效果评价[J]. 中国公共卫生, 2020, 36(5): 814-818. |

| [15] |

王曼丽, 方海清, 陶红兵. 纵向紧密型医疗联合体绩效评价指标筛选研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23(28): 3533-3539. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.724 |

| [16] |

戴悦, 林燕羡, 吴韶嫣, 等. 福建省紧密型县域医共体绩效评价指标体系构建[J]. 中国卫生经济, 2021, 40(1): 75-80. |

| [17] |

周海龙, 田源, 封卫征, 等. 基于DRGs的综合性医院科室及专业组医疗服务绩效评价研究[J]. 中国病案, 2020, 21(1): 71-75. DOI:10.3969/j.issn.1672-2566.2020.01.027 |

| [18] |

李培林, 陈光金, 张翼. 2016年中国社会形势分析与预测[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015: 82-100.

|

| [19] |

国家卫生健康委员会. 2020年我国卫生健康事业发展统计公报[EB/OL]. (2021-07-13)[2021-09-29] http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s10743/202107/af8a9c98453c4d9593e07895ae0493c8.shtml.

|

| [20] |

新华社. 习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十一次会议李克强等出席[EB/OL]. (2015-04-01)[2021-11-30]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/01/content_2841427.htm.

|

| [21] |

钟东波. 高水平、不挂钩、透明化的薪金制是公立医院薪酬制度改革的方向[J]. 卫生经济研究, 2014(10): 25-29. |

| [22] |

FENG L, TIAN Y, HE M, et al. Impact of DRGs-based inpatient service management on the performance of regional inpatient services in Shanghai, China: an interrupted time series study, 2013-2019[J]. BMC Health Services Research, 2020, 20(1): 942. DOI:10.1186/s12913-020-05790-6 |

| [23] |

NORTH D C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990: 92-104.

|

| [24] |

杜创, 朱恒鹏. 中国城市医疗卫生体制的演变逻辑[J]. 中国社会科学, 2016(8): 66-89. |

| [25] |

李砚洪. 赤脚医生: 20世纪中国的温暖记忆[J]. 人民文摘, 2008(4): 16-17. |

| [26] |

钟东波. 破除逐利机制是公立医院改革的关键[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(9): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2015.09.001 |

| [27] |

罗力, 金超, 岑珏, 等. 我国公立医院院科两级核算制度的历史与现状分析[J]. 中国医院管理, 2014, 34(8): 1-4. |

| [28] |

王俊秀. 国务院研究机构最新报告说"中国医改不成功"[N]. 中国青年报, 2005-07-28(02).

|

| [29] |

张红霞, 陈洁. 重大传染病疫情下公立医院绩效分配体系的构建[J]. 卫生经济研究, 2021, 38(3): 53-56. |

| [30] |

李哲, 王昱, 田青, 等. 目标管理法和关键绩效指标法在体检质量管理中的应用实践[J]. 中华健康管理学杂志, 2021, 15(3): 280-283. DOI:10.3760/cma.j.cn115624-20200923-00708 |

| [31] |

KAPLAN R S, NORTON D P. The balanced scorecard-measures that drive performance[J]. Harvard business review, 1992, 70(1): 71-79. |

| [32] |

任光圆, 蒋志云, 洪钟鸣, 等. 整合型健康服务绩效指数评价体系及实证研究[J]. 卫生经济研究, 2020, 37(10): 16-20. |

| [33] |

李春新, 顾仁萍. 某三甲医院中层干部考核评价[J]. 解放军医院管理杂志, 2021, 28(9): 824-826. |

| [34] |

张义军, 陈晶晶. 疾病诊断相关分组在医院绩效评价中的应用初探[J]. 中华医院管理杂志, 2020, 36(z1): 16-17. |

| [35] |

夏雯琪, 柯攀, 邸红昆, 等. 基于数据包络分析的全国医疗资源配置效率评价[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(7): 68-73. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.07.010 |

| [36] |

RAHIMI H, KAVOSI Z, SHOJAEI P, et al. Key performance indicators in hospital based on balanced scorecard model[J]. Journal of health management & informatics, 2017, 4(1): 17-24. |

| [37] |

LIN S, ROUSE P, ZHANG F, et al. Measuring work complexity for acute care services[J]. The International journal of health planning and management, 2021, 36(6): 2199-2214. DOI:10.1002/hpm.3279 |

| [38] |

刘梦, 王海英, 李其, 等. 《全国医疗服务价格项目规范(2012版)》中医类项目实施问题与对策研究[J]. 中国中医药信息杂志, 2020, 27(6): 15-18. |

| [39] |

HSIAO W C, BRAUN P, DUNN D, et al. Resource-based relative values: an overview[J]. Journal of the American Medical Association, 1988, 260(16): 2347-2353. DOI:10.1001/jama.1988.03410160021004 |

| [40] |

明慧, 刘畅, 付谦, 等. 基于RBRVS模型测量国家基本公共卫生服务项目工作量[J]. 中国卫生经济, 2017, 36(1): 73-76. |

| [41] |

MCMAHON L F. A critique of the harvard resource based relative value scale[J]. American journal of public health, 1990, 80(7): 793-798. DOI:10.2105/AJPH.80.7.793 |

| [42] |

SATIANI B. Use, misuse, and underuse of work relative value units in a vascular surgery practice[J]. Journal of vascular surgery, 2012, 56(1): 267-272. DOI:10.1016/j.jvs.2012.03.013 |

| [43] |

ARROW K J. Uncertainty and the welfare economics of medical care[J]. The American economic review, 1963, 53(5): 941-973. |

| [44] |

BILSEL M, DAVUTYAN N. Hospital efficiency with risk adjusted mortality as undesirable output: the Turkish case[J]. Annals of operations research, 2014, 221(1): 73-88. DOI:10.1007/s10479-011-0951-y |

| [45] |

李屿洪. 人民公社时期农村的"特殊"工分——以河北省侯家营村为个案[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2013, 30(1): 84-89. |

| [46] |

JAMES J. Health policy brief: pay for performance[J]. Health affairs, 2012(10): 1-6. |

| [47] |

PORTER M E, TEISBERG E O. Redefining health care: creating value-based competition on results[M]. Boston: Harvard business press, 2006: 97-148.

|

| [48] |

王冬. 基于价值医疗的医疗保险支付体系改革创新[J]. 社会保障评论, 2019, 3(3): 92-103. |

| [49] |

IGLEHART J K. Visions for Change in U.S. Health care—the players and the possibilities[J]. New england journal of medicine, 2009, 360(3): 205-207. DOI:10.1056/NEJMp0810593 |

| [50] |

李诗晴, 褚福灵. 社会医疗保险支付方式的国际比较与借鉴[J]. 经济问题, 2017(12): 51-55, 71. |

| [51] |

新华社. 全国卫生与健康大会19日至20日在京召开[EB/OL]. (2016-08-20)[2022-05-01]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-08/20/content_5101024.htm.

|

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24