从行刑的世界发展走向来看,“整体趋轻、轻轻重重”成为刑事政策的发展趋势[1]。社区矫正作为一种非监禁行刑方式,基于改造的高效性和成本的低耗性在世界各国广泛使用。许多国家建立起了以社区项目为塔基的“金字塔”形罪犯处遇结构,大多数罪犯被放在社区中帮教改造[2]。随着刑罚人道主义理念的影响、社区矫正专门立法的完成、认罪认罚从宽制度的适用以及缓刑判决比例的提高,我国社区矫正整体规模不断扩大,监禁执行和非监禁执行的“二元行刑”格局逐渐形成。

2020年7月1日《中华人民共和国社区矫正法》(下文简称《社区矫正法》)出台,不仅是对十多年来社区矫正工作成果的立法表达,也是开启我国社区矫正法治化发展新时代的标志事件。作为世界上第一部由国家立法机关制定的有关社区矫正的专门性法律,《社区矫正法》与《中华人民共和国监狱法》(下文简称《监狱法》)具有同等的政治和法律地位,共同构成中国特色社会主义刑事执行体系的重要组成部分。我国刑罚执行体系正从以“监禁为主”的单一行刑模式向“监禁矫治与社区矫正并重”的双轨行刑模式转变。

2021年6月15日《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》出台,肯定了人民检察院作为“国家法律监督机关”的定位,第八条明确了“完善刑事执行和监管执法监督,加强对社区矫正和财产刑执行的监督”的要求。中国特色社会主义进入新时代,对于社区矫正检察工作来讲,理应回归主责主业、加强法律监督、践行智慧发展,不断优化社区矫正检察监督机制,提高社区行刑的法治化水平,共同推进全流程监管执法规范化,维护国家法制的权威统一和刑事执行的公平公正。因此,本文拟从法规范分析和法社会学研究的视角,检视《社区矫正法》颁布后依旧掣肘社区行刑法律监督的重点问题,探讨其成因,寻求社区矫正检察监督的突破进路,以期为其提供理论供给和可行的实践选择。

二、掣肘:社区矫正检察监督的问题检视通过对学界观点的梳理与归纳、实践操作的观察和总结,可以发现社区矫正检察监督存在以下几种典型问题:第一,监督机构不健全、力量薄弱,无法实现常态化监督;第二,监督手段单一,缺乏约束力和强制性;第三,检察监督观念陈旧,矫正对象合法权益保障乏力;第四,监督介入时间滞后(事后监督),监督效果不佳;第五,部门协作不畅,无法实现督改的高效落实等[3-7]。尽管在《社区矫正法》颁布后有些问题得到了优化与消解,但是成文法的滞后与现实发展的复杂二者之间的矛盾关系是立法上永恒的难题,社区矫正相关规范在回应新情况、新问题、新难点的时候,难以做到面面俱到、具体而微,依旧存在掣肘检察监督工作有效开展的现实困境。

(一) 检察监督力量有待强化在习近平法治思想指引下,近年来刑事执行检察工作迈进了新的发展阶段,但是社区矫正检察监督相比于监所检察来讲,在力量配置和能力补足方面存在较大的短板。

首先,监督力量配置亟待优化。长期以来刑事执行检察工作聚焦在监所检察上,对社区矫正检察工作的重视远远不够。刑事执行检察部门不仅负责社区矫正检察工作,而且负责监所行刑监督、判裁执行监督、羁押必要性审查以及司法工作人员部分犯罪案件自侦办理等工作,繁杂的职能安排使得刑执检察官对社区矫正法律监督难以“顾头且顾尾”。同时,有别于监所检察的封闭性和单一性,社区矫正检察具有监督事项多元化的特点及监督工作复杂化的压力,从入矫前的裁决审查到解矫后的回溯核查,每一个环节都渗透有检察监督的职责。但是,实务中很多基层检察机关不仅缺乏专门的办案团队,而且都没配备专职相关工作的检察官,更不要说确保检察干警专业素养和办案能力的提升与保障等了。

其次,监督力量补足机制缺失。社区矫正工作的多元性、开放性和复杂性与检察监督力量有限性之间的矛盾日益凸显,作为专司刑事执行工作的检察干警,业务范围覆盖社区矫正工作的方方面面,但是业务能力仅限于处理刑事法律方面的事项,对于司法行政、财会审计、卫生防疫、法医鉴定等专业性知识存在较大的盲区。尤其是在对法院“暂予监外执行”决定、复查以及收监条件符合性核查上捉襟见肘,实践中虚假鉴定、权力腐败、脱管逃跑以及收监困难等违法违规现象层出不穷[8],假监外执行之名而行逃避刑罚执行之实,严重侵蚀刑罚的权威和公允。不仅如此,囿于专业知识储备的匮乏和专业性判断能力的缺失,有些办案检察官选择通过“看材料”进行“纸面监督”,无形中增加了矫正对象“钻空找漏”的机会,滋生了检察干警和社区矫正相关工作人员腐败、渎职的温床。

(二) 新旧法衔接带来的监督难题《社区矫正法》的颁布,是多年基层社区矫正工作经验积累的成果体现,在诸多方面实现了巨大创新,但是新旧法衔接也给检察机关带来了监督难题。

首先,矫正决定机关“通知义务”的实践履行并不乐观,检察监督有待加强。为了解决以前异地矫正交接实践中“人档分离”的混乱局面,《社区矫正法》第二十条①”增加了五日内的“通知义务”作为十日内矫正交接的补充,这对于促进矫正决定机关积极对接矫正执行机关、增加其接收的准备时间有着积极影响。但是实务中很多法院等矫正决定机构基于原有工作机制的惯性依赖,对《社区矫正法》变化缺乏关注和重视,不仅没有在文件和机制上明确“通知”方式、种类以及具体程式,而且在交付矫正前的实践中也少有执行,“通知义务”的依法履行难以达到理想状态。

① 《社区矫正法》第二十条:“社区矫正决定机关应当自判决、裁定或者决定生效之日起五日内通知执行地社区矫正机构,并在十日内送达有关法律文书,同时抄送人民检察院和执行地公安机关。社区矫正决定地与执行地不在同一地方的,由执行地社区矫正机构将法律文书转送所在地的人民检察院、公安机关。

其次,社区矫正法律文书“送达规则”的改变,限制监督职能有效发挥。原来《社区矫正实施办法》确立了生效判决文书由决定机关向执行地社区矫正机构和检察院“同时送达”的义务,执行地的社区矫正机构和检察院在接收法律文书后可以立即进行“双向”比对核查,从而确保矫正对象的“全员入矫”,有效防止“漏管”出现。《社区矫正法》第二十条规定由执行地社区矫正机构将法律文书转送所在地的人民检察院。“双向比对”规则向“单向比对”规则的转变,直接导致执行地检察院刑事执行部门无法从源头上获取第一手信息,难以确保接收法律文书的原始性和真实性,不排除在转送过程中执行地社矫机关对于部分“未入矫”人员的删改和调整,极大增加了矫正过程中的“漏管”和“违法”风险。而且,在这种送达规则下,检察监督工作完全依赖社区矫正机关依法履职、转送文书,检察院的相关工作受限于“被动监督”“事后监督”以及“纸面监督”,大大削弱了法律监督的主动性和前瞻性,阻碍其对社区矫正的及时督察和促改[9]。

(三) 检察“新”自侦权备而不用国家监察体制改革后的检察机关保留了对司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的14项罪名自行立案侦查的权力。作为有别于转隶前检察机关职务犯罪侦查权,“新”自侦权作为刑事执行检察监督的有力支撑,与社区矫正工作有着密不可分的关系。一方面,这种“新”自侦权可以视为社区矫正监督机制的保障措施,在强化监督刚性、夯实监督效果等方面发挥了重要价值;另一方面,社区矫正工作并不乐观的实施现状恰恰为“新”自侦权的适用创设了前提条件、提供了线索来源,正是前者的积极运作换来了后者的启动空间[10]。

近年来检察机关在创新法律监督增长点、推进“四大检察、十大业务”新格局建设上大下功夫,对于转隶后职务犯罪侦查的“自留地”欠缺重视。2020年全国检察机关立案侦查的司法工作人员相关职务犯罪案件数量、人数大幅增长,实现了“双破千”,立案侦查1 400余人,同比上升63.1%,较好实现了办案质量、效率、效果的有机统一[11]。从2020年各省立案侦查数量来看,浙江、河南、黑龙江、云南等地办案数较多,但是还有部分省(区市)立案数为个位数。如此低的个案触发概率,不仅与社区矫正问题较多的实际现状不相符合,而且说明对司法工作人员进行法律监督、侦查办案等职能履行不充分的情况长期存在。加之实务中刑事执行检察部门对于违法线索的分析研判(评估)能力不足、违法行为发掘的敏感度不高等问题,如果不加强检察机关的自侦权能的运用和职责的履行,将难以为社区矫正法律监督工作提供坚实的强制力支持。

(四) 异地检察监督问题难解随着人口的区域性流动成为常态,跨行政区划社区矫正的法律监督问题需要得到关注。而异地检察监督问题主要集中在两方面:

首先,从“社区矫正的异地核查交付”法律监督来看,根据《社区矫正法》第十七条第2款和第3款规定,虽然明确了“居住地执行管辖原则”①,但是很多城市或者矫正服刑人员较多的基层社区并不愿意接受非本地户籍的矫正对象,具有强烈的排斥心理,要求将其送回原籍矫正。同时,《社区矫正法》规定矫正决定机关具有对矫正执行地点的“核查义务”,实务中对于受托调查机关(司法所等)根据实际情况作出“不适合本地矫正”的调查评估意见很少予以重视,甚至置之不理。决定机关将矫正对象强制交付不适宜的外地或者原籍进行矫正的“踢皮球式”做法,不仅影响着矫正教育的实际效果,而且大大增加异地交付“脱漏管”的风险。检察机关对于矫正决定机关“核查失职”的监督以及“异地交付”的跨区联动监督,现今仍为空白。

① “居住地执行管辖原则”具体是指,在对社区矫正执行地点的核查与确定过程中,矫正对象有居住地的以居住地为执行地;有多个居住地的以经常居住地为执行地;居住地、经常居住地无法确定或者不适宜执行的,以社区矫正对象“有利于矫正、更好融入社会”的原则确定执行地。

其次,从“流动矫正对象的异地监管”法律监督来看,《社区矫正法》第二十七条②” “简化、放宽”了矫正对象跨区流动的条件与限制,相比于之前矫正对象请假外出的严控,该规定减少了日常监管与矫正对象权益保护的冲突,有效化解基层矫正工作者在矫正对象合理外出需求和上级机械性要求之间难以协调的两难局面。为了贯彻《社区矫正法》精神、细化《社区矫正法》要求,最高人民检察院从2021年4月在京津冀、海南、成渝等地区开展为期半年的涉民营企业社区矫正对象赴外地从事生产经营请假管理工作及法律监督试点,其中部分省份(如四川、辽宁等)亦率先对涉民营企业社区矫正对象的跨区活动制订相应的管理办法和工作规定①。矫正监管上的一系列变化,尤其是外出审批和异地矫正的简化放权给检察监督工作带来了新的难题和挑战。详言之,对于一些因就业、求学、探亲、迁居、经商以及看病等情况需要离开管辖地到其他地区(市、镇)临时居住的,在采取委托监管过程中如何有效防止异地矫正执行监督缺位的出现?对于满足灵活监管条件的跨区矫正对象,如何对适用条件符合性、证明材料真实性、事由审查准确性以及审批权限合法性等问题进行监督?对于短期流动监管以及长期委托监管的矫正对象,目前检察机关还未有制度化的监督协作机制与一体化的信息核查能力等。

② 《社区矫正法》第二十七条: “社区矫正机构对于有正当理由的,应当批准;对于因正常工作和生活需要经常性跨市、县活动的,可以根据情况,简化批准程序和方式。

① 具体有:四川省人民检察院与四川省司法厅联合出台《四川省涉民营企业社区矫正对象赴外地从事生产经营活动管理办法(试行)》、辽宁省人民检察院与辽宁省司法厅联合出台《关于对涉民营企业社区矫正对象赴外地从事生产经营活动实行简捷监管办法的通知》、大庆市高新区人民检察院出台《涉民营企业社区矫正对象赴外地从事生产经营请假活动法律监督工作参考意见》以及上海、江苏、浙江、安徽四省市检察机关、司法行政机关签署《沪苏浙皖社区服刑人员外出管理办法(试行)》等。

三、反思:社区矫正检察监督的困境成因实践中,社区矫正检察监督工作存在上述这些问题,其原因是多方面的,主要可以从资源配置模式、智慧化发展水平以及检察监督理念三方面进行分析。

(一) 传统的资源配置模式社区矫正检察工作中多元的监督事项、繁杂的监督职能、分散的人员配置、边缘化的工作现状告诉我们,传统的资源配置模式难以满足社区矫正法律监督的现实需要,优化传统的资源配置以强化检察监督力量是当前的应然选择。所谓“优化配置”,就是通过检察机关内部机构的改革,合理分解检察权,并通过不同的内设机构行使不同的检察职权,通过不同机构之间的互相配合、互相制约实现各项检察职权公正高效行使的目标[12]。“横向大部制改革”“纵向扁平化设计”是2016年开始的检察机关机构改革的主要思路,刑事执行检察在此次改革中基本实现了职能的整合统一,但是相较于一线刑事办案部门的“扁平化”团队设置、“均衡化”职权调配而言,其在内部资源平衡上依旧落于传统粗放式资源配置模式之窠臼。同时,作为刑事执行的两大重要内容,社区矫正和监禁执行本应处于同等重要地位,但是实务中对于后者的关注远超于前者,在法律规范、人员配置、能力培养、资源投入等方面都向监所检察的发展倾斜。不仅如此,科层化管理模式和功利化考评体系导向下,检察机关忽视对社区矫正法律监督人才的培养、缺乏对刑事执行监督能力补足机制的构建、轻视对检察“新”自侦权的行使,更不要说跟进信息化发展的浪潮,积极开发适用于社区矫正工作的智慧检务系统和智能辅助产品,传统资源配置模式下社区矫正检察的资源供给远远不足。

(二) 智慧化发展水平滞后现代信息技术日新月异,大数据、人工智能等对司法领域的影响也是全面、深入的,社区矫正工作需要顺应时代潮流,及时转型升级。《社区矫正法》第五条②”确立了社区矫正智慧化、信息化建设的发展目标,司法部积极推进“数字法治、智慧司法”建设的战略目标,部分省份或者市(区、县)已经率先完成社区矫正一体化信息管理平台的建设和更新。诸如手机定位、指纹识别、人脸拍照、电子表环等智慧监管手段几乎覆盖了从入矫到解矫的各个环节,这其中也产生了海量的监管数据信息。但是当前大多数地方的检察机关对社区矫正工作进行法律监督依旧采取人工走访、查阅材料、手动填表、拷贝台账等传统方式,更不要说多部门、多地域的数据互通和线上监督。社区矫正机构智慧化手段的运用不断拉大与检察机关之间的信息化水平差距,使得有限的检察监督资源与庞杂的监督事项之间产生了无法调和的矛盾,二者之间的对立冲突愈发激烈。

② 《社区矫正法》第五条: “国家支持社区矫正机构提高信息化水平,运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶。社区矫正相关部门之间依法进行信息共享。

目前,全国各地司法行政部门都以省级为基本单元构建起了系统的区域性社区矫正信息管理平台,对于社矫对象的定位记录、请休假申请、审批、矫正方案、矫正违规等全过程信息基本实现了数据上网和数字联通,省级平台内部各司法行政机关可以在权限内查询辖区的社区矫正执行和管理信息。类似的,公安、法院、监狱也在各自系统内网中存档记录相关执行监管信息,司法机关之间的数据系统独立构建、各不相通,单位之间进行信息共享较为困难,我国社区矫正及其法律监督工作正面临信息指数爆炸式增长与部门之间、政府与社会组织之间的数据孤岛问题[13]。因此,我们需要在社区矫正检察监督中拓展智慧检务的应用版图,大力提升检察机关信息化发展水平,以弥补与社区矫正智慧司法的差距。

(三) 协同性监督理念缺失不难发现,实务中越来越多的检察官逐步认识到矫正教育、监督协同、以及社会参与的重要价值,单靠检察机关的独家监督无法彻底突破种种条件限制,难以保证刑事执行程序的公正性[14]。因此,联合公安、法院、司法行政机关等有关部门,促进其依法履职、实现社区服刑人员的高质量矫正教育才是检察监督最终的目标追求,这与社区矫正“协同性理念”不谋而合。“协同性理念”在检察监督中的具体内涵是指从检察机关与被监督者之间的内在联系出发,以服务社区矫正工作的共同目标为方向,以尊重被监督者为前提,发挥检察机关、法院、公安机关、司法行政机关各个子系统的协同作用,使其实现矫正对象成功社会化的共同目标[15]。具言之,检察监督工作应该摒弃单线思维方式和对立冲突观念,不仅在问题的发现上应当换位思考,而且在问题的解决上更需要因地制宜,可以沟通解决的情况下不要轻易走向对立面,在坚守法律底线的基础上多进行共同协商,在监督者与被监督者之间寻求协同合作和对立冲突的辩证统一,形成社区矫正协作的合力。正如有的学者指出:“社区矫正检察监督的效果不等于监督者与被监督者功能的简单相加,如果两者协作得好,它的功能会大于各个系统功能相加之和,也许还会创造出各个子系统所不具有的功能,产生1+1>2的效果。”[16]但是,大部分检察官习惯了单线对抗的思维方式、各自为政的工作模式,不仅如此,检察干警对于繁杂的协同性工作还具有抵触心理,这导致检察机关跨部门合作、跨地域协作的相关工作开展艰难。

四、突破:社区矫正检察监督的完善进路社区矫正立法的完成一定程度上解决了许多检察监督实践中存在的问题,但也潜藏着某些掣肘制度良好运行的现实困境。倘若不能及时加以解决,期待借颁布法令来完善该制度的想法只会“无功而返”,那么如何选择社区矫正检察监督的完善路径是一个重要命题。我们应在全面审视的前提下,基于对其困境成因的反思和剖析,“循根治病”,从均衡配置监督力量、发展智慧监督方式、发挥检察自侦价值、构建跨区监督制度等几个方面对其予以完善。

(一) 优化社区矫正检察监督资源配置强化社区矫正检察监督力量、不断优化监督资源配置模式,可以从内部和外部两个方面着手。

首先,从推进专门团队建设、完善“巡驻检察”制度来均衡配置监督资源。要保证法律规定的各项检察职能可以得到公正高效的行使,最大限度去除科层化管理模式和分散化人员配置给社区矫正监督力量带来的消极影响,必须遵循集约化的资源配置路径以整合有限的办案力量。目前,在员额制改革、内设机构调整后,编制有限、部门设置固化的现状告诉我们,一味“增编扩部”的呼吁并不太现实,因此可以考虑整合有限资源,充分协调员额检察官和检察辅助人员二者的关系,“以一带多”式地实现“小团队、精办事”的目标。具言之,根据主要业务的均衡发展需求优化办案资源配置,坚持在“扁平化理念”下设置监所检察办案组、社区矫正检察办案组、以及其他业务办案组等团队化、模块化组织模式。同时,可以借鉴监所检察工作的创新,完善社区矫正派驻检察工作,探索社区矫正巡回检察制度,贯通监所派驻检察室和社区矫正派驻检察室的人员流动渠道,对派驻人员定期轮换,利用其贴近矫正工作、紧邻矫正对象的优势,为巡回检察充当好“前哨”“探头”作用,更好发挥“巡”的优势和“驻”的便利。未来,社区矫正“派驻+巡回”的工作模式一旦成熟,二者的紧密结合和有效衔接,可以发挥出“1+1>2”的巨大能量。

其次,从引入专门知识人员、探索刑事执行专家咨询制度来补足强化监督力量。为了更好地确保刑罚执行的权威和公允,可以尝试引入具有特定领域专门知识的人员辅助社区矫正检察干警进行法律监督。从法律规范层面来讲,检察机关办案监督过程中对于案件所涉专业性问题迫切需要进行解答与自身相关领域知识储备不足的矛盾,使得引入有专门知识者的必要性日益凸显。于是在2018年最高人民检察院公布了《关于指派、聘请有专门知识的人参与办案若干问题的规定(试行)》,其中第三条①”为刑事执行检察专家咨询制度的构建奠定了坚实的法律基础。从实践探索层面来讲,面对实务中突出的问题和急切的需求,各地检察机关积极探索,在诸如刑事申诉环节[17]、公益诉讼领域、检察捕诉工作中不断拓展专家咨询制度的适用范围,一定程度上对有专门知识人员参与办案和监督积累了丰富的经验。但是,每一次制度的改革和构建都是伴随着巨大的司法成本消耗,新制度的设计需要利用既存制度作为基础,实现司法改革的效益最大化。因此,可以在整合检察系统现有专家资源基础上,拓展建立刑事执行检察专家咨询库,根据不同案件的需要遴选不同领域的专家,为社区矫正各项工作尤其是“暂予监外执行”中病情鉴定和复查审核提供智力支持、能力补充和信心支撑,以弥补检察机关在这个环节的监督空白。

① 《关于指派、聘请有专门知识的人参与办案若干问题的规定(试行)》第三条:“人民检察院可以指派、聘请有鉴定资格的人员,或者经本院审查具备专业能力的其他人员,作为有专门知识的人参与办案。

(二) 发展社区矫正智慧监督新方式面对我国社区矫正司法实践中的数据爆炸、数据孤岛、数据安全以及信任鸿沟问题,区块链可以凭借其去中心化、可追溯、不可篡改的特质赋能检察监督,使其不再被传统的信息管理模式局限于事后监督样态之中。运用区块链技术不仅可以搭建有效的信息数据共享互递体系,而且通过与隐私计算②加密的结合使得不同行政部门、司法机关以及第三方社会组织之间的信息不会因为数据互通而泄露[18],极大程度地保障了矫正对象的个人信息安全,打消了有关部门之间在数据协同方面的担忧。同时,《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》第五条③以及第十九条④,明确运用大数据、区块链等技术推进公检审司等机关跨部门协同办案的要求,加强检察机关法律监督工作的信息化、智能化保障,为检察机关牵头、多部门协作、多环节联动,共同构建社区矫正一体化办案信息平台、开发社区矫正智慧办案系统提供了明确的方向指引。

② 隐私计算技术:根据国家工业信息安全发展研究中心发布的《中国隐私计算产业发展报告(2020—2021)》,是指在提供隐私保护的前提下实现数据价值挖掘的技术体系,早期被定义为隐私保护计算、隐私保护技术等。隐私计算并非单一技术,而是多种技术的集合,包括多方安全计算、同态加密、机密计算、差分隐私等关键隐私保护计算技术。它们共同的技术优势是可以实现数据“可用不可见”,其要义是原始数据不出库,在保护数据安全的前提下构建计算模型,进而实现数据共享。

③ 《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》第五条:“健全行政执法和刑事司法衔接机制。完善检察机关与行政执法机关、公安机关、审判机关、司法行政机关执法司法信息共享、案情通报、案件移送制度,实现行政处罚与刑事处罚依法对接……”

④ 《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》第十九条:“加强对检察机关法律监督工作的支持保障。各级政府及其工作部门要支持检察机关依法开展法律监督工作。加强对检察机关履行职责的经费保障和办案业务装备建设。加强检察机关信息化、智能化建设,运用大数据、区块链等技术推进公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关等跨部门大数据协同办案,实现案件数据和办案信息网上流转,推进涉案财物规范管理和证据、案卷电子化共享……”

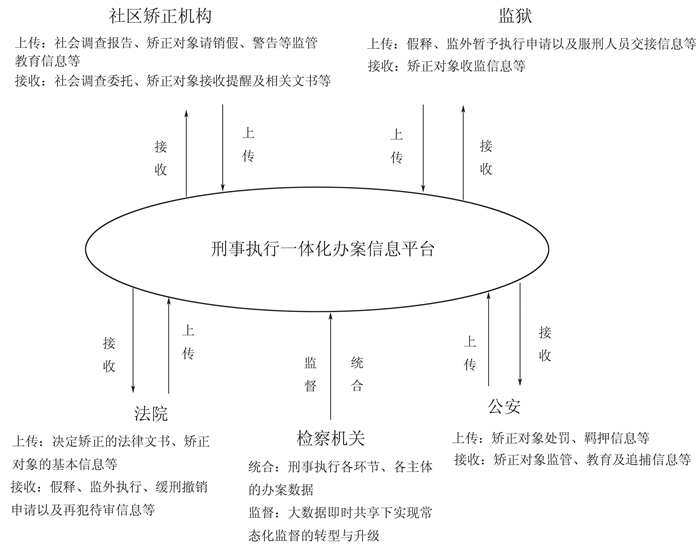

因此,检察机关可以利用“区块链+隐私计算”技术统合、吸纳现有的社区矫正数据信息,推出贯通公法检司多部门的“刑事执行一体化办案信息平台”,如图 1所示。详言之,首先,法院(数据发布方)将判裁决定执行的信息(数据元信息)从法院内网中自动上传至该平台(上链),区块链将该信息同步给联盟中的对应成员,执行地的司法行政机关(数据接收方)可以从自己系统中立即获悉需要入矫的提醒及其具体时间,及早准备收矫的事宜并制订详尽的矫正方案,有效贯彻《社区矫正法》规定的“通知义务”;其次,监狱(数据发布方)将假释决定通过一体化信息平台通知司法行政机关,让两机关可以有效沟通、及时做好对接工作;再次,公安机关通过平台信息的获取,不仅可以第一时间了解社区矫正违法人员正处监外服刑的身份状态,而且可以及时通知有关机关采取对应的收监(看)待审措施,防止信息的阻断导致“多头找人”闹剧的发生;最后,检察机关通过整合的信息平台和强大的数据资源,畅通沟通渠道、深入各个环节,形成“闭环式”信息流动格局,实现大数据即时共享下常态化监督的转型与升级。

|

图 1 刑事执行一体化办案信息平台运作构想图 |

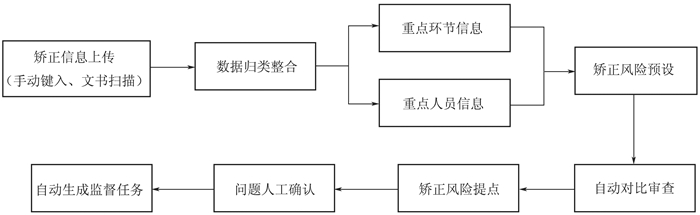

同时,应该积极拓展智慧检务的应用版图,利用区块链和人工智能技术开发社区矫正智慧办案系统,如图 2所示。首先,充分挖掘“智慧矫正”与“智慧检务”之间相互链接的价值,通过智能辅助系统自动刷选智慧矫正过程中产生的海量信息,突出对交付执行、监督管理、收监执行、节点日期、脱管漏管等重点环节系统信息的审查,涉性犯罪、涉黑涉毒邪教犯罪以及未成年人社矫对象等重点人员系统信息的关注,将公检法司各个机关的数据同步上链,建立对应的矫正监督数据库。其次,利用区块链“全程留痕、防篡改、可追溯”的特点,通过矫正风险的系统设定、自动审查规则的设计,对于法院、公安、监狱与司法行政机关之间的交接执行工作、时限遵守情况、信息共享义务的履行进行同步、及时地监督,减少信息滞后带来的工作被动。最后,通过智能辅助系统对上传文档的内容进行扫描式监督,根据数据对比、风险提点、问题诊断、类案推送、人工确认,自动生成监督任务,不仅确保监督的同步性和全面性,而且随着算法的优化、案例的积累、机制的完善,智能辅助系统的工作精度和效率会越来越高,真正实现从“事后监督”向“同步监督”、“碎片化监督”向“全覆盖监督”、“到司法所找问题”向“带着问题去司法所”[19]工作方式的本质转变。

|

图 2 社区矫正智慧办案系统运行流程 |

在思考如何发挥检察机关“新”自侦权作用之前,我们需要明确一个问题,即“执行社区矫正工作职责的相关人员”是否属于“自侦权”适用之范畴。

首先,需要厘清社区矫正工作人员和司法工作人员之间的属性关系。从法律规范来讲,《社区矫正法》第十条①”并没有对社区矫正工作人员的身份属性作出明确界定,以至于学界对于社区矫正工作人员到底属于人民警察等司法工作人员还是属于普通公务员存在较大的争议[20]。对这一问题的厘定与匡正,需要探察社区矫正的基本性质。吴宗宪[21]认为,社区矫正的法律制度是刑罚执行活动;司绍寒[22]认为,社区矫正是刑罚执行方式的一种,执行的对象是具有一定人身危险性的罪犯;刘强[23]认为,否认缓刑执行(社区矫正)是刑罚执行的观点忽视了刑罚的内涵和本质,是国家对犯罪人的有罪裁决;王顺安[24]认为,社区矫正是一项非监禁刑事执行制度,不能将“刑罚执行”作为社区矫正唯一的性质。通过梳理后可以发现,不管学者如何对其进行表述,都存在认为社区矫正是一种刑罚执行制度的共识。社区矫正作为与监禁矫正相对的一种行刑方式,其工作人员(社区矫正官)代表国家依法行使特定的刑罚执行权力属应有之义,在行权过程中视为刑事执行“司法工作人员”,理应处于“自侦权”的当然辐射范畴。

① 《社区矫正法》第十条: “社区矫正机构应当配备具有法律等专业知识的专门国家工作人员(以下称社区矫正机构工作人员),履行监督管理、教育帮扶等执法职责。

其次,在明晰上述问题的基础上,应当强化与规范刑事执行检察官自侦权。一方面,检察机关“新”自侦权不仅是刑事执行“基本式监督”[25]的重要保障,而且是诉讼侵权的有效防控手段,在依法查处社区矫正工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害刑罚公正的同时,维护矫正对象及利害关系人的合法权益。因此,可以从健全统一管理、分级报备的线索处理机制出发,制订立案侦查工作办法,探索侦查一体化工作模式,完善监检衔接制度以及明确互涉案件办理规范等方面激活“新”自侦权,实现“掌剑者可用剑”,才能真正恫吓“剑芒”所指之处。另一方面,在赋权的同时也需要加强对权力的限制,确保其谦抑性、补充性和可控性。从权力行使的依据来讲,应该明确玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等违法行为的认定标准,对于社区矫正工作人员已经依法履职,不存在严重失职渎职、以权谋私、擅权滥权的,不能因为“责任倒查”引发“连坐”效应;从权力作用的边界来讲,应当厘清社区矫正人员违法行为与矫正对象犯罪后果之间的因果关系,尤其是矫正对象多因结合下产生的违法犯罪结果,需要综合案件事实、社会效果等要素,明确对社区矫正工作人员行使“自侦权”的合理限度;从权力限制的机制来讲,有学者提出考虑将“新”自侦权集中于“省级”人民检察院,实现对该类权力行使的集中管辖探索,并不断加强人民监督员的外部覆盖,实现对自侦权的内外双重控制,以防止“自侦中心主义”的再度复活[10]。尽管现有的“自侦权”处于一种低位运行的状态,但是此种限权设计是对其运行风险未雨绸缪之必要考量。

最后,应当提升检察机关自侦办案的专业能力。2021年6月《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》第十五条②”明确强调了检察机关专业化建设目标。而务实、整合、专业是“四大检察”协同发展布局的内在需求,更是检察制度演进发展的基本逻辑,其中对“专业化”属性有着明确的要求[26]。因此,不仅需要培养社区矫正(刑事执行)检察干警从繁杂的矫正执行活动中发现严重违法线索的侦办能力,还需要加强其围绕证据搜集、固定、运用的实战能力以及利用大数据信息技术引导侦查的科技能力。同时,通过定期对检察官专业知识和实操技能的比拼与选拔,组建检察自侦办案专业人才库,最大限度调动检察自侦工作的积极性,提高未来自侦办案的质效。

② 《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》第十五条: “着力提升检察人员专业素养。围绕检察机关专业化建设目标,全面提升检察人员专业知识、专业能力、专业作风、专业精神。按照政法队伍人才发展规划要求,加快实施检察领军人才培养计划,健全检察业务专家制度,深化检察人才库建设。健全检察人员职业培训制度,建立检察官与法官、人民警察、律师等同堂培训制度,统一执法司法理念和办案标准尺度。

(四) 构建社区矫正跨区检察监督制度由于人口的地区间频繁流动,社区矫正实践中出现大量跨行政区划交付矫正对象、委托矫正监管的需要,检察机关应当在法律监督层面回应这些需求。面对异地检察监督的制度缺失以及跨区矫正执行的监督空白,如果依旧固守各自为政的工作模式——“自扫门前雪”,那么,随之而来的“人档分离”“纸面矫正”“提钱出狱”等问题将会层出不穷。因此,社区矫正检察人员需要树立协同性监督理念,稳步推进跨区社区矫正的制度化监督协作机制与一体化信息核查体系建设。

首先,可以在信息对接上发力,以“区块链+隐私计算”技术的引入为基础、以“刑事执行一体化办案信息平台”建设为依托,大力推动跨行政区划检察信息的对接与统合。信息化时代下,一些传统的工作流程和文书传递方式已经成为当前社区矫正及其法律监督的阻碍,尤其是在跨地域、跨部门协作的领域。跨区矫正工作过程中“信息不跑路、人员在慢跑”,不同辖区(尤其是省际)之间信息对接机制缺失等问题,使得矫正交接、执行、变更以及异地托管中的信息不能通过网络及时传送,反倒需要人工以邮寄文书的方式跨区通知,这不仅降低矫正跨区协作的效率,而且极易导致矫正过程中严重脱漏管及违法犯罪的出现。可以在检察机关牵头下,通过区块链技术助力区域间执行信息资源的整合,促进多地进行协同合作、会签共建,形成数据统合、隐私保障下的“跨区检察监督”新格局,即两地检察机关通过统一的区块链“上链标准”上传数据,利用互通的检察信息云端第一时间获取异地司法机关转交矫正对象的信息,及时对接相应辖区社区矫正检察干警,从决定交接,到流动监管以及后续监督进行“接力棒式”全程监督,使分散在不同区域、不同机构的司法数据价值得以充分释放。

其次,可以在制度构建上着眼,以探索社区矫正“交叉巡回检察”为契机,推动异地检察监督协作机制初步形成。2021年4月最高人民检察院发布的《“十四五”时期检察工作发展规划》指出,未来检察机关应当完善刑事执行监督机制,常态化开展跨省、市交叉巡回检察,全面推行看守所巡回检察,探索对社区矫正机构巡回检察。从2018年刑事执行巡回检察试点以来,经过几年探索,2020年监所检察在“常规、专门、机动巡回检察”的基础上发展出“交叉巡回”的新方式[27]。“交叉巡回检察”以其独特的优势,可以有效避免同一辖区检察机关因“将者识兵”而产生的“不想监督、不愿监督”问题以及拈轻避重、“你好我好”的怪象。同时,监所检察的有益经验可以在社区矫正检察工作中予以借鉴与推广,通过探索“驻巡结合、多级联动、多域协同”的监督模式,不断强化社区矫正检察监督的刚性。从跨区监督的纵向协同来看,检察机关可以发挥多级联动的优势,统筹与整合不同区域内司法行政、法院、公安机关、民政部门等多方力量,从顶层设计、规章会签、人员配置、部门联动、利益平衡等方面加强社区矫正工作的组织协调,形成分工负责、各有侧重、协作有序的工作格局;而在跨区监督的横向协同上,检察院内各部门以及跨辖区检察院之间应当强化数据互通、线索共享、证据移交、技术协助、权益保障等事项上的支持配合,突出异地执行交付和委托监管过程中矫正对象脱漏管问题以及司法工作人员违法甚至职务犯罪线索的监督,以协同凝聚法律监督更大合力、切实维护法律权威和社会稳定。

| [1] |

张东平. 监禁刑与社区矫正的互动衔接研究[M]. 北京: 中国法制出版社, 2017: 31.

|

| [2] |

冯卫国. 刑事执行与罪犯处遇新探索[M]. 北京: 法律出版社, 2019: 285.

|

| [3] |

钟文华, 王远伟. 社区矫正检察监督研究[J]. 中国刑事法杂志, 2010(11): 97-101. |

| [4] |

张曦. 法律监督在适用社区矫正中的形式构造[J]. 西南政法大学学报, 2010(6): 95-101. |

| [5] |

桑爱英. 社区矫正中的检察监督[J]. 云南民族大学学报(哲社版), 2011(1): 71-75. |

| [6] |

郑建军, 李益明. 论社区矫正的检察监督[J]. 云南大学学报(法学版), 2011(4): 119-122. |

| [7] |

王燕飞, 贾瑞. 社区矫正检察监督实证研究[J]. 湖北警官学院学报, 2019(6): 76-88. DOI:10.3969/j.issn.1673-2391.2019.06.008 |

| [8] |

蔡国芹, 赵增田. 暂予监外执行制度的现实困境及其出路[J]. 上海政法学院学报(法治论丛), 2011(3): 121-128. |

| [9] |

朱俊. 对《社区矫正法》的几点思考, 载社区矫正宣传网[EB/OL]. (2020-05-23)[2021-12-7]. https://mp.weixin.qq.com/s/29p0skc0ZxMzwHb5h_6dyg.

|

| [10] |

李奋飞. 检察机关的"新"自侦权研究[J]. 中国刑事法杂志, 2019(1): 12-27. |

| [11] |

王跃. 最高检: 积极稳妥推进司法工作人员相关职务犯罪案件侦查工作[EB/OL]. (2021-02-09)[2021-12-7]. http://news.jcrb.com/jsxw/2021/202102/t20210209_2250753.html.

|

| [12] |

邓思清. 检察权内部配置与检察机关内设机构改革[J]. 国家检察官学院学报, 2013(2): 48-60. DOI:10.3969/j.issn.1004-9428.2013.02.006 |

| [13] |

梅传强, 周鹏程. 论区块链技术在社区矫正制度中的适用[J]. 重庆社会科学, 2020(11): 18-29. |

| [14] |

刘强. 社区矫正制度研究[M]. 北京: 法律出版社, 2007: 537.

|

| [15] |

刘立霞, 单福荣. 社区矫正协同检察监督研究[J]. 法学杂志, 2014(2): 120-125. |

| [16] |

李岚林. 我国社区矫正法律监督: 探索与反思[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2016(4): 72-79. |

| [17] |

张栋, 王晓岚, 匡旭东. 刑事申诉检察专家咨询制度刍议[J]. 人民检察, 2019(13): 58-61. |

| [18] |

马明亮. "区块链+隐私计算"实现大数据协同办案的新技术路径[J]. 中国审判, 2021(23): 92-96. |

| [19] |

陈理平, 诸文彪, 陆海. 社区矫正智慧检察监督模式实证研究——以绍兴市检察机关创新实例为样本[J]. 新时代智慧检务建设论文集, 2019(12): 172-188. |

| [20] |

但未丽. 社区矫正官执法身份的实然和应然[J]. 首都师范大学(社会科学版), 2017(2): 52-57. |

| [21] |

吴宗宪. 社区矫正立法的奠基之作和拾漏补缺思考[J]. 温州大学学报(社会科学版), 2020(4): 36-45. |

| [22] |

司绍寒. 试论〈社区矫正法〉的意义与不足[J]. 犯罪与改造研究, 2020(8): 37-44. |

| [23] |

刘强. 论社区矫正法律制度的发展创新空间[J]. 犯罪研究, 2020(3): 4-12. |

| [24] |

王顺安. 论《社区矫正法》的五大立法目的与十大引申意义[J]. 中国司法, 2020(5): 66-72. |

| [25] |

李奋飞. 检察再造论——以职务犯罪侦查权的转隶为基点[J]. 政法论坛, 2018(1): 29-44. |

| [26] |

匡旭东. "捕诉合一"视域下侦查监督的路径偏差与改革回归[J]. 四川警察学院学报, 2020(1): 114-120. |

| [27] |

刘福谦, 向德超. 巡回检察制度的创新与发展[J]. 人民检察, 2020(14): 18-23. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24