2. 欧洲大学学院 跨国治理学院, 德拉巴迪亚 费耶索莱, 50014

2. School of Transnational Governance, European University Institute, Via della Badia dei Roccettini 9, 50014 Fiesole, Italy

如今,中小企业国际化是一种普遍现象。中小企业在国际化过程中通过创造新知识和新技能、促进国际知识转移、培育一个国家作为有吸引力的贸易和投资地点的声誉、促进高附加值活动和新兴产业的发展,从而为该国的经济发展做出贡献[1]。作为国家的国际化活动主要承担者[2],中小企业受到国家政策的大力支持。例如,我国工业和信息化部2014年8月出台了《促进中小企业国际化发展五年行动计划(2016—2020年)》。中小企业国际化研究文献认为网络关系能够帮助中小企业在国际市场识别和利用机会[2-4]。网络关系是指企业在其嵌入的社会网络中所形成的各种关系和联系[3]。考虑到在新兴经济体(包括中国)关于资源分配的市场机制要么是缺乏,要么是不发达,网络关系对中小企业国际化就显得特别重要[5]。

越来越多研究者基于制度[6]、能力[7-8]、资源[9-11]等视角对网络关系与中小企业国际化绩效之间关系展开研究。现有研究主要考察网络关系对中小企业国际化绩效的直接作用,认为网络关系可以为中小企业提供与外国市场相关的知识、信息等资源[9-10],提升其国际化绩效[11]。然而,资源基础观认为,企业需要通过特定能力才能将其所拥有的资源转化为出众的绩效,因此网络关系这种特殊的资源并不能直接转化为中小企业国际化绩效[3]。为此,有少量研究探索了网络关系对中小企业国际化绩效的内在作用机制,并识别出其适应能力[7]和动态国际化能力[8]在两者间的中介作用。尽管这些研究已经开始关注网络关系影响中小企业国际化绩效的内在机制,但是它们依然尚未充分回答:网络关系如何及何时影响中小企业国际化绩效?

为解决上述研究缺口,首先,本文基于“资源-能力-绩效”的因果关系链[3],尝试探索国际创业导向在网络关系和中小企业国际化绩效之间的中介作用。国际创业导向作为一种全球导向的行为要素,体现了高层管理人员风险承担、创新和积极主动性的倾向[12],是一种中小企业在国际化过程中必不可少的动态能力[13]。鉴于中小企业所拥有的网络关系并不能直接转化为国际化绩效[3],国际创业导向(作为一种动态能力)在网络关系和中小企业国际化绩效之间起中介作用。其次,将考察不同性质的国际机会识别对国际创业导向和中小企业国际化绩效之间关系的调节作用。以往研究指出,国际机会识别是企业获得成功的重要因素[14],但很少分析国际机会识别如何影响企业的国际创业导向与其国际化绩效之间的关系。事实上,对国际机会的发现和理解,本质上是企业对所处环境的一种自我认知,它反映企业对环境动态变化的理解。因此,通过考察国际机会识别对国际创业导向与中小企业国际化绩效之间关系的调节作用,可以深化对国际创业导向与中小企业国际化绩效之间关系的理解。

二、文献回顾 (一) 动态能力观:国际创业导向的研究动态能力观认为,可持续竞争优势不仅包括企业拥有哪些资源,还包括企业如何通过适当的能力来开发、整合和协调这些资源[15]。动态能力有不同的表现形式,其中国际创业导向是其中一种具体形式,可以为企业带来难以被转移、复制、取代的可持续竞争的能力[16],国际创业导向能够提升企业的国际化绩效[17]。以往针对中小企业国际创业导向的前因研究主要考察了竞争策略[18]、管理者的个人期望[19]等因素的正向影响。但上述因素均需有效资源作为基础,通过缓解企业在实施国际战略时所面临的高额成本和风险压力,形成极具自身特色的国际创业导向。然而,鲜有研究从企业所持资源的角度进行分析。由于中小企业往往缺乏制造能力、缺少供应渠道,更多依赖外部网络关系这种单一的方式获取资源,因此,利用中小企业获取资源的方式来考察网络关系对国际创业导向的影响,将进一步补充中小企业国际创业导向研究的相关文献。

(二) 企业国际化的网络关系观自20世纪80年代起,从网络视角研究企业国际化行为成为一种思潮[20]。中小企业的网络关系可视作由多个企业组成的关系集合,在关系中所嵌入的支持性资源能够被企业利用,从而帮助企业获得收益。基于此,多数研究沿用Peng等[10]的观点,将其定义为企业管理者通过与其他组织建立的联系,获取所需资源和信息。根据联系对象的不同,企业的网络关系可被分为商业网络关系和政治网络关系,其中商业网络关系指高层管理者与其他企业高层管理者之间建立的横向社会联系,包括与供应商、经销商、客户等合作伙伴以及金融机构间的横向关系;政治网络关系指企业与任职于行政机构、政府监管部门的各级官员及媒体、协会等建立的纵向联系。

关于网络关系与中小企业国际化绩效之间的关系研究,具有不一致的研究结论。一方面,不少研究指出网络关系通过重塑和构建自身的核心能力[21]、节省信息搜索成本[22]等方式,解决中小企业国际化过程中所面临的资源匮乏、信息短缺以及学习经验不足等问题。另一方面,也有研究认为受企业认知、企业在社会网络中所处位置等因素的影响,网络关系会限制中小企业自身战略机会的选择[20],从而抑制其国际化绩效。

为了解决现有文献关于网络关系与中小企业国际化绩效之间关系有不一致的研究结果的问题,需要对两者之间的路径进行深入探讨。Peng等[10]强调中小企业国际化想要有好的绩效不仅要发展自身的网络关系,而且要运用相关的策略来调整产品生产以满足需求变化。因此,已有研究从组织合法性[22]、营销策略[17]等方面出发,遵循动态能力理论,考察相关策略对资源的有效配置。正如上述研究指出,动态能力本质上是一种行为导向,是对企业整合、重组资源以满足市场需求的反映,其最终目标是获取市场竞争优势、完成企业战略目标。对于中小企业而言,在其国际化过程中通过国际创业导向制定相应的企业战略,以实现资源的有效配置恰好反映了自身的一种动态能力。因此,本文基于动态能力视角并尝试利用国际创业导向来解释网络关系如何转化为中小企业国际化绩效。

(三) 创业联结观:国际机会识别的研究个体在商品交易市场上由于信息不对称,对所配置资源理解形成差异,从而形成创业机会,发生创业活动[23]。这意味着与机会的联结,能帮助个体理解、发现并利用机会,获取、利用资源。因此,对于天生资源匮乏的中小企业,探索其与国际机会之间所存在的互动关系能够进一步优化资源配置,提升中小企业自身的国际化绩效。

国际机会识别通常被定义为企业通过识别和利用国际机会以驱动自身跨国行为的复杂过程[24]。在这一过程中,受动态环境的影响,识别机会主体以不同认知方式识别国际机会。其中,主动性机会识别意味着中小企业感知或发现有利环境以创造价值行为或过程,甚至为了有效感知而不惜塑造、创造有利环境[24];偶然性机会识别则更加强调管理者对机会的识别是偶然无意且无序的[25]。

已有研究指出,企业的国际机会识别会对企业国际化绩效产生积极的影响[26-27]。企业国际化绩效的差异源于机会质量、位置和利用模式。国际机会的识别有助于企业在复杂环境中利用自身的能力来取得更好的国际化绩效[26]。国际机会识别本身就是一种国际创业能力,通过帮助企业扩大国际目标市场范围、掌握更多的信息以应对企业国际化的经营风险,对企业的生存绩效产生积极的影响[27]。

三、假设研究 (一) 网络关系与国际创业导向相较于成熟的大型企业,中小企业在国际化过程中面临着规模劣势、外来者劣势和局外人劣势[28],自身有限的资源减弱了其对抗国际风险的能力。同时,中小企业的企业结构单一、管理模式集权使得它们的网络关系往往是以管理者自身的关系形式存在的[29],因此一定程度上中小企业的网络关系可被理解为企业家自身的网络关系。中小企业为了增加国际化过程中的企业抗风险能力,除了运用常规手段,加强商业伙伴之间的联系,依靠企业家与政府之间熟悉的关系,利用“关系”这种非常规手段,提前获知各项政策、措施也能减缓企业实施跨国行为的压力。然而,这两种网络关系在获取资源时采取的方式并不相同,且带来的附属效应也不尽相同,综合已有文献研究,将中小企业的网络关系加以区分,能够进一步地区分、理解不同网络类型在其国际化中的影响,因此本文将中小企业的网络关系划分为商业网络关系和政治网络关系进行相关研究。

1.商业网络关系与国际创业导向

管理者适当的商业网络关系能够有助于解决中小企业在国际化过程存在的信息缺失、资源短缺等问题,增强企业自身的实力与信心,提高其国际创业导向能力。具体而言,企业管理者通过网络关系形成的信息沟通渠道与竞争对手保持适度联系,为企业获取动态的国际前沿知识、开展技术合作提供便捷[30]。同时,借助企业的网络关系与科研院所保持沟通,则给企业自身带来国际人力资源,增加企业知识获取水平,降低管理者的国际风险感知水平,从而为企业高风险的创新行为提供有力保障[31]。中小企业国际化通过与上下游企业、金融机构保持适度联系,能够获得充裕的资源支持,使得自身更有底气容忍风险、创新先行。

但是,中小企业管理者过分依赖商业网络关系则会抑制其国际创业导向。虽然已有研究证明,商业网络关系能够获得更多的资金、技术等信息资源的支持,但这也会由于承受过多信息量,导致内部信息冗余而产生一系列问题。过分依赖网络关系会束缚企业家创新思想的形成,甚至阻碍中小企业对已有知识的深度开发,削弱自身学习与创新能力[32]。随着与合作伙伴知识交流愈加频繁,企业自身很有可能会面临伙伴企业带来的技术锁定效应[33],这意味着中小企业所拥有的异质性信息有效性将会逐步被同质化。在具有创新性质的跨国行为中,中小企业不仅面临着自身竞争优势被削弱的威胁,还会由于外国市场中环境不确定性的减少,被动地陷入“安逸”的怪圈中,降低自身从事创新活动的迫切需要[34]。因此,过高的商业网络关系不仅会降低学习与创新能力,还会导致动力不足,进而不利于激发中小企业的国际创业导向。

综上,只有适中的商业网络关系,才能使得企业在获得资金、技术支持的同时降低网络关系嵌入带来的惰性影响。基于此,本文提出以下假设:

H1a:中小企业的商业网络关系与其国际创业导向之间呈倒U形关系。

2.政治网络关系与国际创业导向

与商业网络关系类似,保持适当的政治关系水平将有助于中小企业实施国际创业导向。企业管理者利用与政府建立的良好关系,获取所在地的组织合法性,从而快速打开市场。同时,在机会主义盛行的时代,具有良好的政治关系将会使得企业自身在网络关系中具有较大的话语权,伙伴企业会为了自身的利益加强对自身的约束,降低企业自身的创新知识泄露风险[35]。特别地,中小企业国际化能够利用良好的政治关系释放与政府亲近的信号,建立声誉,获得国际化所需的稀缺资源,为国际化经营提供信心[36]。

但是,过高的政治关系并不利于企业的国际创业导向。相对商业活动中横向对等的关系,处于政治关系中的管理者在接受上级的稀缺资源分配时,往往需要以服从其所制定的规范或形成某种承诺为代价,这些社会连带与规范控制不仅会使中小企业在海外市场表现出低效的经济行为,还会束缚其创新、冒险决策的自由[37];而维持长久政治关系所耗费大量的资源促使这些企业形成风险规避和短期导向的倾向[38]。同时,资源依赖理论强调资源的稀缺性、可替代性将会对组织间相互依赖程度造成影响,当企业过度依赖政治关系带来的优势时,它们会用“寻租策略”代替“创新策略”,甚至进行“策略性创新”[39-40],即为了能够充分获得东道国政府的后续补助,中小企业会设法片面地追求创新数量,迎合政府政策的要求。因此,过高的政治关系虽然给中小企业带来充足的资源,但会使其产生惰性,不利国际创业导向实施。

综上,只有在适中的网络关系水平下,中小企业才能够既通过政府的政策扶持获得进入海外市场必要的组织合法性以及稀缺资源,又能够以一种积极的态度实施创业导向。基于此,本文提出以下假设:

H1b:中小企业的政治网络关系与其国际创业导向之间呈倒U形关系。

(二) 国际创业导向的中介作用国际创业导向对中小企业的影响贯穿其国际化的整个过程。通过网络关系获取资源是中小企业实现国际化绩效的第一步,但仅有资源是不够的,它只是给企业带来对外竞争、开拓海外市场的潜在优势,要想充分发挥这一潜在优势,需要企业通过前瞻性谋划、创新产品等方式,充分发现、利用跨越国际边界的机会,从而有效配置和利用所获资源[40]。除此之外,随着中小企业的国际创业导向增强,企业自身的创新水平以及学习知识的热情不断得以提升[41],企业在国际化过程中的容错空间得到扩充,进而使得中小企业更容易在其国际化过程中获得良好的国际化绩效。因此,网络关系可以通过国际创业导向转化为中小企业国际化绩效。

就商业网络关系而言,一方面,当中小企业通过商业网络关系获取资源时,它需要知道哪些行为能够最有效地利用该资源,这种不断比较的行为提高了企业在动态环境中的应对能力[42],使得自身不断更新现有实施策略。另一方面,中小企业在反复权衡资源最大化利用的过程实际上也是不断更改旧有观念、学习新知识的过程。这是因为知识能够帮助自身加固与伙伴企业之间的战略关系以降低对国外市场的恐惧和环境不确定性带来的风险,从而加快国际发展步伐实现绩效的提升[43]。由此可见,中小企业适当的商业网络关系能够通过国际创业导向影响其国际化绩效。基于此,在引入前人大多数关于国际创业导向与企业国际化绩效存在正相关关系的结论后,本文提出以下假设:

H2a:国际创业导向在商业网络关系与中小企业国际化绩效之间起中介作用。

就政治网络关系而言,与商业网络关系类似,在国际创业导向的帮助下,中小企业同样能充分利用政治网络关系获取东道国的资源,通过学习内化为自身的经验和知识,引导企业取得良好的国际化绩效;并且,中小企业不惧风险、创新先行的特质还有助于其转变原有商业模式,产生创新绩效[44],使企业的经营行为更符合东道国要求,从而协助企业在剧烈的不确定性环境中生存。此外,借助自身良好的国际创业导向,中小企业积极与东道国公司合作,将自身技术与国外市场消费者的需求形成更好的匹配[6],从而在企业竞争中逐渐获得领先地位。基于此,本文提出以下假设:

H2b:国际创业导向在政治网络关系与中小企业国际化绩效之间起中介作用。

(三) 国际机会识别的调节作用国际机会识别作为组织因素在中小企业的国际化过程中具有重要作用。不同于大型企业,跨国背景下的中小型企业战略实施容错性更低,只有最大化利用资源,才能够进一步地激发企业开拓海外市场的决心,获得良好效益。由于机会的发现和理解本身就是一种企业对自身所处环境的自我认知,根据自身所处的环境不断修改自己的构念,以重新塑造其对企业发展的目标[45],是企业自身能力的一种体现,因此在合理利用机会之前,首先要学会识别机会。特别是在复杂多变的国际环境中,在自身国际创业导向的驱动下,中小企业正确地利用不同的甄别机会方式识别进入新市场的各种要素,才能更加清晰地找准战略定位,从而提高企业的国际化绩效。

本文认为中小企业的主动性机会识别程度越高,将促使中小企业的国际战略越有效实施,从而使得企业的国际创业导向对其国际化绩效具有正向的影响。中小企业国际化表现出对知识的渴望、新创产品的需求以及乐意承担风险的意愿,这种良好的国际创业导向使其在国外市场中拥有较高的对外扩张倾向;而从中所获得的知识和信息难以迅速消化将可能导致机会利用成本增加[46]、对所发现的机会信心不足等情况发生,影响国际创业导向的有效实施,从而阻碍中小企业获得高水平国际化绩效。国际机会主动识别程度越高意味着企业主动收集信息的动态能力越高[47],换言之,中小企业将尽力识别国际机会,对所收集的信息进行价值评估,进一步消化和理解所拥有的知识和信息,以甄别有效的战略实施途径,放大自身优势。另外,中小企业主动识别机会能力越强,组织在国际化过程中对于机会的甄别效果和利用水平将越高,自身的适应能力以及机会探索能力水平也能在动态变化的环境中得以不断提高,从而增强企业自信心,形成良性互动,提高中小企业国际化绩效。基于此,本文提出以下假设:

H3a:主动性国际机会识别对中小企业的国际创业导向与其国际化绩效之间的关系具有正向调节作用。

不同于主动性国际机会识别增加企业在机会深度上的认知,偶然性国际机会识别更多地增强企业在国际机会广度上的理解,它同样对上述关系起到积极调节的作用。相对于需要花费一定成本的主动性国际机会识别,中小企业的管理者受自身知识水平、环境等限制,对机会的理解可能并不一致,他们可能愿意依靠自身的警觉性对可能存在的机会进行选择[48],这种警觉性意味着企业的机会识别行为更像是“偶然性”的结果。一方面,在国际创业导向帮助下,企业知识、信息等资源的溢出增加了信息和机会偶然出现的概率,这种良好的环境将帮助企业增强自身的警觉性[49],促使企业管理者不断搜寻相关的国际机会,从数量众多的国际机会中寻找适合企业自身发展的机会,进而促进企业国际化绩效。另一方面,具有高国际创业导向的中小企业在更新自身产品策略、提高产品质量、扩大人际网络等方面有着更高的要求[24],而这些新的需求为中小企业国际机会的偶然性识别提供了充足的来源,更进一步促使中小企业寻找并识别广泛的国际机会,通过“以量代质”的方式帮助中小企业找到可利用的国际机会。基于此,本文提出以下假设:

H3b:偶然性国际机会识别对中小企业的国际创业导向与其国际化绩效之间的关系具有正向调节作用。

根据上述文献回顾及研究假设,本文的理论模型如图 1所示。

|

图 1 理论模型 |

由于我国中小企业国际化的公开数据相对稀缺、过时[50],且前人在中小企业国际化的研究中也有利用调查问卷进行数据收集[22, 51],因此,本文选择选择问卷调查法来收集相关数据。为使调查对象符合“中小企业国际化”的要求,问卷星平台首先通过邮件及站内信息推送,定向邀请样本会员中的相关群体(中层管理者和高层管理者)参与;再通过“企业规模”“所在企业主营产品所涉及的业务范围”等前置题项,使只有规模符合“小型企业”“中小型企业”,业务范围涉及“全球”的企业才能继续填写问卷。为避免问卷填写者对企业规模判断不清所导致的样本偏差,本文参考Sui等[52]对中小企业的划分依据,用员工人数少于或等于500人的标准对样本进行二次筛选;在国际化程度的检验上,根据Sedziniauskiene等[4]在综述中的判断方法,选择具有国际化潜力,即“海外销售占企业总收入的比例”大于或等于25%的中小企业。问卷总共发放了5 000份,经过逐步筛选最终有效回收283份,问卷有效率为5.66%。

(二) 变量测量本文采用李克特量表对各研究变量对应题项进行测量(见表 1),其中“1 ~ 5”表示从非常不符合到非常符合。

| 表 1 研究变量题项及标准化因子载荷 |

自变量:网络关系中政治关系网络和商业关系网络。其相关量表主要参考Li等[53]、Gao等[54]和Peng等[10],包括“我经常与政府部门及行政机构,如海关、税务机关等保持联系”等8个题项。

因变量:中小企业国际化绩效。其测量主要采用Pedersen等[55]、Ciavarella等[56]以及Baum等[57]的研究,包括“与主要竞争者相比,我们的外国销售额增长更快”等4个题项。

中介变量:国际创业导向。其测量根据Zhou等[58]的研究,包括“我们的高管经常参加当地或外国的展会”等12个题项。

调节变量:国际机会识别。其测量主要采纳Chandra等[59]和Mirvahedi等[24]的研究,包括“我们根据需要,灵活利用资源提供过去没有的产品与服务”等8个题项。

控制变量:①企业规模。较大的企业规模对创业和学习均表现出积极的影响[16],这进一步促使该企业有效利用资源[10],获得良好企业绩效。针对企业规模,按企业员工数量计数,采用自然对数方法进行测量。②企业年龄。对于创办时间较久的中小企业,资源和网络关系随着时间增加而逐渐累积[11],从而正向影响国际化绩效。针对企业年龄,先对调查样本当年的时间与所调查的企业成立时间作差并采用自然对数对其差值进行数学转换。③企业国际化时间。与企业年龄相似,对于较早实施国际化的企业,其在东道国积累了较多的经验,这些经验进一步指导企业优化自身的资源配置,从而获得较好的国际化绩效[18]。我们采取与企业年龄相似的测量办法,即为了避免偏态分布带来的数值误差,对基于调查当年与企业首次国际化年份的差值进行对数转换处理。④行业类型。不同行业的企业面临不同的竞争挑战,从而导致绩效差异[18]。为控制这种差异性带来的研究结果偏差,参照前人经验[18],通过设置虚拟变量的方式进行控制。其中,1代表科技企业,0代表非科技企业。⑤进入方式。不同的进入方式(出口、直接投资及前两者联合战略)会影响企业国际化绩效[60]。为了控制不同进入方式带来的差异,我们按照其进入方式数量进行算术加权平均求其标准值。

五、实证分析 (一) 基本描述各主要变量的相关矩阵如表 2所示。商业网络关系、政治网络关系和国际创业导向都与企业国际化绩效具有显著的正向相关关系(商业网络关系=0.498,p<0.01;政治网络关系=0.426,p<0.01;国际创业导向=0.478,p<0.01)。另外,我们进行方差膨胀系数(VIF)检验以确认各主要变量是否存在多重共线性问题。结果显示,各变量VIF值介于2到3之间,均小于3,因此我们认为该模型不存在严重的多重共线性问题。

| 表 2 各主要变量的相关矩阵 |

针对相关成熟的量表,本文先用Mplus7.3软件对其进行信度分析,再采用验证性因子分析进行效度检验。其中各变量间的信度值均超过标准值,表示本文量表的信度较好。验证性因子分析结果表明:各个题项的标准化因子载荷均大于0.6(见表 1)。而在效度检验中检测拟合效度的卡方/自由度值(χ2/ df)除国际机会识别外其值均小于2,反映聚类效度的平均提取方差值(AVE)除变量主动性机会识别外(AVE=0.492)均超过标准值(见表 3),各构念的AVE值均大于该构念与其他构念的相关系数平方(见表 4),故可知各构念的区分效度较为明显。表 3中,α为克朗巴哈系数,CR为组合信度值,AVE为平均提取方差值,RMSEA为近似误差均方根,CFI为比较拟合指数,SMRM为标准化均方根误差。总的来说,使用该测量量表是可靠的。

| 表 3 变量信效度检验结果 |

| 表 4 变量区分效度分析表 |

本文所收集的数据均是基于单个被试的自我报告,因此,研究模型中可能存在共同方法偏差问题。为判断共同方法偏差问题是否严重,在统计上使用Harman单因子检验。如果抽取的单一因子解释了大部分变异量的话,那么共同方法偏差问题就严重。检验结果显示:单一因子的最大方差解释率为25.5%,并未解释大部分方差。因此,共同方法偏差问题不影响研究结果。

我们还使用标签变量检验(the marker variable test)来处理共同方法偏差。根据Lindell等[61]的研究,我们使用公司注册城市的规模作为一个标签变量,因为:(1)没有概念模型或实证研究将城市规模与本文的实质性变量联系起来;(2)跟报告实质性变量一样,公司报告的城市受到相同的共同方法偏差原因的影响(例如,情感和社会可取性、一线城市给人优越感)。具有标签变量的共同方法偏差模型与(χ2=972.71, df=289)与基线模型(χ2=975.68, df=290)在验证性因子分析中进行卡方差异检验,并产生了一个不显著的差异2.97(χ2=3.84, df=1, p=0.05)。标签变量和实质性变量之间的相关系数介于-0.03~0.07之间,并不显著(p>0.05)。这些结果表明共同方法偏差不会对假设检验构成威胁。

(四) 网络关系与国际创业导向的曲线效应检验本文分别构建商业网络关系、政治网络关系对国际创业导向的倒U形模型。要证明该曲线为倒U形,需同时满足三个条件:(1)二次项系数显著为负;(2)在定义域范围之内的曲线两端斜率乘积为负;(3)曲线拐点在其取值范围之内。因此假设网络关系的回归方程为Y=α+βiX1+γiX2。其中,Y为企业国际化绩效,X为网络关系,α为常数,β为自变量一次项系数,γ为自变量二次项系数,i=1和2分别为商业、政治网络关系。

由表 5可知,商业网络关系和政治网络关系的二次项系数均显著(β=-0.322, p<0.05; β=-0.281, p<0.05),即商业网络关系的回归方程各有效系数值为β1=0.225,γ1=-0.322,政治关系回归方程各有效系数值为β2=0.085,γ2=-0.281。对上述两个回归方程分别求解其斜率,可知对应曲线斜率分别为K1=-0.644X1+0.225, K2=-0.516X2+0.085。不同类型的网络关系值经过标准化处理后分别为[-3.4, 1.3]和[-3.1, 1.4]。通过两端X值代入可知,两种网络关系类型的两端斜率乘积均为负值。通过已有曲线拐点公式-βi/2γi 可知,对应拐点值为0.349和0.165,均在标准化网络关系值范围内。因此,政治网络关系和商业网络关系分别与企业国际创业导向呈倒U形关系,假设H1a、假设H1b得到验证。

| 表 5 商业网络关系、政治网络关系对应二次项模型 |

本文采用Bootstrap法以检验变量间存在的非线性中介效应,分别设定重复抽样数和置信区间数值为1 000和95%。同时为避免网络关系变量间相关性带来的结果误差,在测量单个变量时会将另一变量纳入控制变量范围内,以检验在不同类型的网络关系通过企业国际创业导向影响企业国际化绩效是否存在中介作用及其显著水平。由表 6可知,两种类型的网络关系下,国际创业导向均具有显著的估计值且各效应值在95%的置信区间内均不包含数值“0”。同时国际创业导向在政治、商业网络关系下,其中介效应的相对效应占比分别是44.8%和52%,充当部分中介作用。基于此,假设H2a、假设H2b均成立。

| 表 6 国际创业导向的中介效应 |

本文利用潜变量调节结构方程验证假设中所推导的调节效应是否成立。由表 7可知,偶然性识别机会在不同类型的网络关系下均具有显著的估计值(β=0.101,p<0.05以及β=0.100,p<0.05),同时在95%的置信水平下政治网络关系与商业网络关系的置信区间均不包含数值“0”([0.038, 0.184]及[0.039, 0.174]),支持假设H3b成立。

| 表 7 国际机会识别的调节效应 |

另外,从表 7可知主动性机会识别在两个不同类型的网络关系下并不具有显著的估计值(β=0.011,p>0.1以及β=0.018,p>0.1)且在95%置信水平下置信区间包含数值“0”,因此假设H3a不成立。

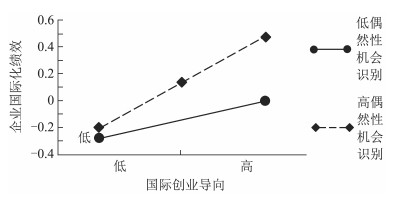

同时,本文具有显著作用的调节变量以其均值加减一个标准差分别作不同网络关系类型下的高偶然性机会识别和低偶然性机会识别的回归线斜率图(见图 2、图 3)。调节方程的斜率差异非常小,所以图 2、图 3看起来很相似。两张调节效应图均表明,高偶然性机会识别促进国际创业导向与企业国际化绩效之间的关系。

|

图 2 政治网络关系下偶然性机会识别的调节效应图 |

|

图 3 商业网络关系下偶然性机会识别的调节效应图 |

我们使用一个客观的外国销售指数来衡量国际业绩。在问卷中设置与客观财务绩效相关的题项:贵公司去年的国外销售收入是多少? 虽然有些管理者不愿意披露公司的具体财务数据,但我们发现207份有效问卷回答了这个问题。基于207份问卷和国外销售的实证结果与基于主观财务绩效的实证结果相似。

我们还测试了一系列竞争模型(模型1:国际创业导向→国际化绩效→网络关系;模型2:国际化绩效→网络关系→国际创业导向;模型3:国际创业导向→网络关系→国际化绩效),以排除替代性解释。模型1、模型2和模型3的总体拟合优度指标(CFI=0.84,0.82,0.87<0.90;RMSEA=0.068,0.075,0.066>0.60)均不能接受。因此,可排除潜在的逆向因果关系。

六、结论与启示 (一) 结论本文以Lu等[3]提出的“资源-能力-绩效”的因果链条为契机,探讨国际化中小企业在通过网络关系获得所需资源时如何及何时影响其国际化绩效, 构建和检验了一个有调节的中介模型:一是不同类型的网络关系均与中小企业的国际创业导向呈显著的倒U形关系;二是国际创业导向在中小企业不同类型的网络关系与其国际化绩效之间具有中介作用;三是偶然性机会识别在国际创业导向和中小企业的国际化绩效之间具有调节作用。

(二) 理论贡献一是补充了国际创业导向的前因研究。我们发现政治网络关系和商业网络关系与中小企业的国际创业导向呈显著的倒U形关系。对于中小企业,只有在拥有恰当的商业网络关系或者政治网络关系时才能形成有效的国际创业导向。而当具有较高程度的商业网络关系时,中小企业反而会由于依赖心理形成技术锁定,使所拥有的异质信息逐步同质化[32];另外,拥有较高程度的政治网络关系会使中小企业产生惰性,从而抑制其创新积极性[33]。因此上述两种网络关系处于过高程度时,均不利于其国际创业导向的实施。前人的部分研究[51, 62]指出,网络关系与企业的创业导向间仅存在正向相关的结论,因此上述发现从资源依赖的角度为我们对网络关系与国际创业导向之间的关系提供新的理解。同时已有不少研究表明,竞争策略[13]、企业未来期望[19]等因素能促进企业形成国际创业导向,但从企业资源视角出发对企业如何产生这一国际创业导向的研究仍为少数,因此上述发现进一步补充了企业的国际创业导向的前因研究。

二是丰富了网络关系相关研究文献。我们发现中小企业的国际创业导向能够有效地将政治网络关系和商业网络关系转化为国际化绩效。换句话说,中小企业在实施国际创业导向时通过不断修正旧有观念、反复权衡资源利用的方式、学习新知识,进而可以有效配置资源、降低环境不确定性带来的风险,从而提高企业的国际化绩效。当前对于企业的网络关系如何影响其国际化绩效尚有争议[9, 63],且现有研究多从组织合法性[23]、营销策略[17]等方面进行探索。与前人研究相比,我们的研究发现是基于“资源-能力-绩效”因果关系链[3],借助动态能力理论,以企业动态配置所拥有的资源这一角度考虑网络关系如何通过国际创业导向影响企业的国际化绩效。因此这一发现为中小企业通过自身网络关系获取资源后如何提高国际化绩效提供了一条新的分析思路,也为调和企业的网络关系与国际化绩效之间关系的争论做出了努力,从而丰富了中小企业网络关系的研究文献。

三是增加了国际创业导向与中小企业国际化绩效之间关系的边界条件的知识。我们发现不同类型的国际机会识别对中小企业的国际创业导向与国际化绩效之间关系的影响存在差异。具体而言,中小企业通过利用偶然性机会识别的方式增强自身对环境动态理解、增加机会识别来源数量,从而增加对国际机会在广度上的理解,更进一步实施有效的战略导向。

然而,“主动性国际机会识别对中小企业的国际创业导向与其国际化绩效之间的关系具有正向调节作用”(H3a)这一假设没得到支持。我们对此给出两种解释:一方面,无论是主动性国际机会识别还是发挥国际创业导向均需要利用资源[64]。在企业资源有限的情况下,如果企业在主动识别国际机会时耗费过多资源,可能会导致发挥国际创业导向所需资源不足,从而抑制中小企业国际化绩效。另一方面,受自身知识的限制,中小企业无法有效地挖掘全新的国际机会。主动性国际机会识别依赖企业自身拥有的知识和经验[23],但随着国际化广度的拓宽,已有的知识、经验体系已经不足以理解、甄别异质的、全新的国际机会。因此,主动性国际机会识别没有显著地调节中小企业国际创业导向和国际化绩效之间的关系。

由于环境的动态变化更易被察觉,基于如何有效利用中小企业的国际创业导向提升其国际化绩效,已有研究将竞争强度[43]、环境敌对性[18]等环境因素作为调节变量进行探索其在企业资源配置等方面的影响。然而,在组织的国际化过程中,仅是加强对环境的探索是不够的,因为组织因素和环境因素均会在企业的国际创业导向和其国际化绩效中产生作用[14]。因此上述发现,不仅从组织因素的角度弥补中小企业在实施国际创业导向如何有效配置资源,从而有效利用资源,而且还通过回应前人在组织研究中关于创业导向与其企业绩效的边界研究对于组织因素的强调[14],加深在中小企业国际创业导向相关研究中的对组织因素理解,因而,从组织因素角度上看,上述发现对国际创业导向与中小企业国际化绩效之间边界效应的研究有一定的贡献。

(三) 实践意义首先,对于进行国际化的中小企业管理者而言,要辩证地看待网络关系给企业带来的影响。具体而言,首先,因为商业网络关系、政治网络关系能通过不同的方式影响中小企业的战略导向,所以,中小企业要对这两种网络关系有清晰的定位。过高或过低的网络关系均会抑制中小企业自身的发展,由此,中小企业管理者在追求企业自身网络关系“数量”的同时,更要优先考虑网络关系“质量”的问题。通过转变原有观念,构建互信共赢的高质量合作关系,积极发挥企业网络关系这一外部支持的正面作用,利用互联网的力量加强异质性信息和资源的交流、挖掘,避免相对冗余的网络关系带来的创新束缚和选择局限。

其次,中小企业管理者要清楚地认识到所获取的资源并不能直接转化为国际化绩效,它需要在企业自身的国际创业导向引导下才能得以有效利用,获得国际化绩效的提升。因此,中小企业在国际化过程中不仅要关注国际创业导向是否被激发与落实,还要积极地构建相应的战略导向,以促成企业获得高水平的国际化绩效。

最后,偶然性国际机会识别被证明对国际创业导向与中小企业国际化绩效之间关系具有正向调节作用,这说明中小企业管理者应该丰富自身的知识水平,以扩大机会感知水平,在偶然发生的事件中发现国际机会。同时,鼓励偶然性识别并不意味着企业不应该提倡主动识别机会,相反中小企业自身更应该主动地通过掌握知识、技术创造机会,让国际机会的偶然性存在于必然性中,加快中小企业的国际化步伐。

(四) 研究局限性首先,研究的控制变量不够全面。诸如企业所有制、企业成长阶段、国际化速度等可能会影响网络关系类型、程度及企业战略的因素没有给予考虑,这可能导致模型不够完整。

其次,虽然本文根据动态能力理论将国际创业导向作为一个整体进行操作化处理,但是国际创业导向中所包括的不同特征或许在网络关系与中小企业国际化绩效之间关系中有着不同的作用。因此,为了更加充分地解释中小企业的国际创业导向这一动态能力对于资源配置的作用,未来研究中可以尝试考察国际创业导向的不同维度在网络关系与国际化绩效之间的作用。

最后,本研究仅考虑国际机会识别在中小企业的国际创业导向与国际化绩效之间的边界作用。然而,已有文献研究指出在中小企业国际化的不同时期,企业的机会识别能力不一样,会选择不同的机会识别方式;并且处在不同国际环境下的企业对于机会识别的倾向性也会不一样。例如处在发达国家的公司更为积极主动地识别机会,而在新兴经济体中的企业则会趋向于规避风险。

因此,在未来的研究中可以尝试探索在不同国际环境下和不同国际化时期的国际机会识别能力对国际创业导向与国际化绩效之间关系的影响有何差异。

| [1] |

PARTANEN J, KOHTAMÄKI M, PATEL P C, et al. Supply chain ambidexterity and manufacturing SME performance: the moderating roles of network capability and strategic information flow[J]. International journal of production economics, 2020, 221: 107470. DOI:10.1016/j.ijpe.2019.08.005 |

| [2] |

ZAHOOR N, AL-TABBAA O, KHAN Z, et al. Collaboration and internationalization of SMEs: insights and recommendations from a systematic review[J]. International journal of management reviews, 2020, 22(4): 427-456. DOI:10.1111/ijmr.12238 |

| [3] |

LU Y, ZHOU L, BRUTON G, et al. Capabilities as a mediator linking resources and the international performance of entrepreneurial firms in an emerging economy[J]. Journal of international business studies, 2010, 41(3): 419-436. DOI:10.1057/jibs.2009.73 |

| [4] |

SEDZINIAUSKIENE R, SEKLIUCKIENE J, ZUCCHELLA A. Networks' impact on the entrepreneurial internationalization: a literature review and research agenda[J]. Management international review, 2019, 59(5): 779-823. DOI:10.1007/s11575-019-00395-6 |

| [5] |

CHANDRA A, PAUL J, CHAVAN M. Internationalization barriers of SMEs from developing countries: a review and research agenda[J]. International journal of entrepreneurial behaviour and research, 2020, 26(6): 1281-1310. DOI:10.1108/IJEBR-03-2020-0167 |

| [6] |

BROUTHERS K D, NAKOS G, DIMITRATOS P. SME entrepreneurial orientation, international performance, and the moderating role of strategic alliances[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2015, 39(5): 1161-1187. DOI:10.1111/etap.12101 |

| [7] |

PINHO J C, PRANGE C. The effect of social networks and dynamic internationalization capabilities on international performance[J]. Journal of world business, 2016, 51(3): 391-403. DOI:10.1016/j.jwb.2015.08.001 |

| [8] |

YOON J, SUNG S, RYU D. The role of networks in improving international performance and competitiveness: perspective view of open innovation[J]. Sustainability, 2020, 12(3): 1269. DOI:10.3390/su12031269 |

| [9] |

ZHOU L, WU W, LUO X. Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks[J]. Journal of international business studies, 2007, 38(4): 673-690. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400282 |

| [10] |

PENG M W, LUO Y. Managerial ties and firm performance in a transition economy: the nature of a micro-macro link[J]. Academy of management journal, 2000, 43(3): 486-501. |

| [11] |

KARAMI M, TANG J. Entrepreneurial orientation and SME international performance: the mediating role of networking capability and experiential learning[J]. International small business journal, 2019, 37(2): 105-124. DOI:10.1177/0266242618807275 |

| [12] |

FREEMAN S, CAVUSGIL S T. Toward a typology of commitment states among managers of born-global firms: a study of accelerated internationalization[J]. Journal of international marketing, 2007, 15(4): 1-40. DOI:10.1509/jimk.15.4.1 |

| [13] |

SWOBODA B, OLEJNIK E. Linking processes and dynamic capabilities of international SMEs: the mediating effect of international entrepreneurial orientation[J]. Journal of small business management, 2016, 54(1): 139-161. DOI:10.1111/jsbm.12135 |

| [14] |

LUMPKIN G T, DESS G G. Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance[J]. Academy of management review, 1996, 21(1): 135-172. DOI:10.2307/258632 |

| [15] |

焦豪, 杨季枫, 应瑛. 动态能力研究述评及开展中国情境化研究的建议[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 191-210, 14, 22-24. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.05.015 |

| [16] |

SCHWEIGER S A, STETTLER T R, BALDAUF A, et al. The complementarity of strategic orientations: a meta-analytic synthesis and theory extension[J]. Strategic management journal, 2019, 40(11): 1822-1851. DOI:10.1002/smj.3042 |

| [17] |

POLO PEÑA A I, FRÍAS JAMILENA D M, RODRíGUEZ MOLINA M á. Impact of market orientation and ICT on the performance of rural smaller service enterprises[J]. Journal of small business management, 2011, 49(3): 331-360. DOI:10.1111/j.1540-627X.2011.00332.x |

| [18] |

THANOS I C, DIMITRATOS P, SAPOUNA P. The implications of international entrepreneurial orientation, politicization, and hostility upon SME international performance[J]. International small business journal, 2017, 35(4): 495-514. |

| [19] |

LI L, QIAN G, QIAN Z, et al. Aspiration, foreignness liability and market potential: How do they relate to small firms' international entrepreneurial orientation[J]. International marketing review, 2018, 35(6): 1009-10. DOI:10.1108/IMR-03-2017-0062 |

| [20] |

王增涛, 张宇婷, 蒋敏. 关系网络、动态能力与国际中小企业国际化绩效研究[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(2): 91-98. |

| [21] |

TOLSTOY D. Differentiation in foreign business relationships: a study on small and medium-sized enterprises after their initial foreign market entry[J]. International small business Journal, 2014, 32(1): 17-35. DOI:10.1177/0266242612456571 |

| [22] |

WANG T, ZHANG T, SHOU Z. The double-edged sword effect of political ties on performance in emerging markets: the mediation of innovation capability and legitimacy[J]. Asia Pacific journal of management, 2019, 1-28. |

| [23] |

SHANE S A. A general theory of entrepreneurship: the individual-opportunity nexus[M]. Cheltenhan UK: Edward Elgar Publishing, 2003.

|

| [24] |

CHETTY S, KARAMI M, MARTÍN O M. Opportunity discovery and creation as a duality: evidence from small firms' foreign market entries[J]. Journal of international marketing, 2018, 26(3): 70-93. DOI:10.1509/jim.17.0005 |

| [25] |

MIRVAHEDI S, MORRISH S, SETHNA Z. The role of serendipity in opportunity exploration[J]. Journal of research in marketing and entrepreneurship, 2017, 19(2): 182-200. DOI:10.1108/JRME-10-2017-0045 |

| [26] |

GLAVAS C, MATHEWS S, BIANCHI C. International opportunity recognition as a critical component for leveraging Internet capabilities and international market performance[J]. Journal of international entrepreneurship, 2017, 15(1): 1-35. DOI:10.1007/s10843-016-0191-y |

| [27] |

周劲波, 黄胜. 国际创业能力、模式与绩效关系研究[J]. 管理学报, 2016, 13(4): 588-594. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2016.04.014 |

| [28] |

周劲波, 黄胜. 关系网络视角下的国际创业研究述评[J]. 外国经济与管理, 2013, 35(2): 22-33. |

| [29] |

BRATKOVIC T, ANTONCIC B, RUZZIER M. Strategic utilization of entrepreneur's resource-based social capital and small firm growth[J]. Journal of management and organization, 2009, 15(4): 486. DOI:10.1017/S183336720000256X |

| [30] |

吴绍玉, 汪波, 李晓燕, 等. 双重社会网络嵌入对海归创业企业技术创新绩效的影响研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(10): 96-106. |

| [31] |

苏敬勤, 林海芬. 管理者社会网络、知识获取与管理创新引进水平[J]. 研究与发展管理, 2011, 23(6): 25-34. |

| [32] |

曹勇, 刘弈, 谷佳, 陈康辉. 网络嵌入、知识惯性与双元创新能力——基于动态视角的评述[J]. 情报杂志, 2021, 40(3): 182-186, 174. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2021.03.030 |

| [33] |

孙国强, 石文萍, 于燕琴, 等. 技术权力、组织间信任与合作行为: 基于沁水煤层气网络的领导——追随行为研究[J]. 南开管理评论, 2019, 22(1): 87-97. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2019.01.009 |

| [34] |

刘宇璟, 黄良志, 林裘绪. 环境动态性、创业导向与企业绩效——管理关系的调节效应[J]. 研究与发展管理, 2019, 31(5): 89-102. |

| [35] |

李瑶, 张磊楠, 陶蕾. 如何利用社会关系来有效控制机会主义行为——基于外部环境不确定性的调节作用研究[J]. 商业经济与管理, 2015(6): 5-14. DOI:10.3969/j.issn.1000-2154.2015.06.001 |

| [36] |

李颖, 赵文红, 周密. 政府支持、创业导向对创业企业创新绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2018, 15(6): 847-855. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2018.06.007 |

| [37] |

MOORE S, DANIEL M, GAUVIN L, et al. Not all social capital is good capital[J]. Health & Place, 2009, 15(4): 1071-1077. |

| [38] |

SU Z, XIE E, WANG D. Entrepreneurial orientation, managerial networking, and new venture performance in China[J]. Journal of small business management, 2015, 53(1): 228-248. DOI:10.1111/jsbm.12069 |

| [39] |

黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016, 51(4): 60-73. |

| [40] |

MU J, THOMAS E, PENG G, et al. Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability[J]. Industrial marketing management, 2017, 64: 187-201. DOI:10.1016/j.indmarman.2016.09.007 |

| [41] |

WACH K, GŁODOWSKA A, Maciejewski M. Entrepreneurial orientation, knowledge utilization and internationalization of firms[J]. Sustainability, 2018, 10(12): 4711. DOI:10.3390/su10124711 |

| [42] |

NDOFOR H A, SIRMON D G, He X. Firm resources, competitive actions and performance: investigating a mediated model with evidence from the in-vitro diagnostics industry[J]. Strategic management journal, 2011, 32(6): 640-657. DOI:10.1002/smj.901 |

| [43] |

MARTIN S L, JAVALGI R R G. Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: the moderating role of competitive intensity on Latin American International new ventures[J]. Journal of business research, 2016, 69(6): 2040-2051. DOI:10.1016/j.jbusres.2015.10.149 |

| [44] |

ASEMOKHA A, MUSONA J, TORKKELI L, et al. Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: implications for international performance[J]. Journal of international entrepreneurship, 2019, 17(3): 425-453. DOI:10.1007/s10843-019-00254-3 |

| [45] |

MUZYCHENKO O, LIESCH P W. International opportunity identification in the internationalisation of the firm[J]. Journal of world business, 2015, 50(4): 704-717. DOI:10.1016/j.jwb.2014.12.001 |

| [46] |

吴航, 陈劲. 新兴经济国家企业国际化模式影响创新绩效机制——动态能力理论视角[J]. 科学学研究, 2014, 32(8): 1262-1270. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2014.08.018 |

| [47] |

MOSTAFIZ M I, SAMBASIVAN M, GOH S K. Impacts of dynamic managerial capability and international opportunity identification on firm performance[J]. Multinational business review, 2019, 27(4): 339-363. DOI:10.1108/MBR-09-2018-0061 |

| [48] |

ARDICHVILI A, CARDOZO R N. A model of the entrepreneurial opportunity recognition process[J]. Journal of enterprising culture, 2000, 8(2): 103-119. DOI:10.1142/S0218495800000073 |

| [49] |

TANG J. Environmental munificence for entrepreneurs: entrepreneurial alertness and commitment[J]. International Journal of entrepreneurial behaviour & research, 2008, 14(3): 128-151. |

| [50] |

HENNART J F, MAJOCCHI A, HAGEN B. What's so special about born globals, their entrepreneurs or their business model?[J]. Journal of international business studies, 2021, 52(9): 1665-1694. |

| [51] |

ZHANG J A, O'KANE C, CHEN G. Business ties, political ties, and innovation performance in Chinese industrial firms: the role of entrepreneurial orientation and environmental dynamism[J]. Journal of business research, 2020, 121: 254-267. DOI:10.1016/j.jbusres.2020.08.055 |

| [52] |

SUI S, BAUM M. Internationalization strategy, firm resources and the survival of SMEs in the export market[J]. Journal of international business studies, 2014, 45(7): 821-841. DOI:10.1057/jibs.2014.11 |

| [53] |

LI J J, POPPO L, ZHOU K Z. Do managerial ties in China always produce value? Competition, uncertainty, and domestic vs. foreign firms[J]. Strategic management journal, 2008, 29(4): 383-400. |

| [54] |

GAO S, XU K, YANG J. Managerial ties, absorptive capacity, and innovation[J]. Asia Pacific journal of management, 2008, 25(3): 395-412. |

| [55] |

PEDERSEN T, PETERSEN B. Explaining gradually increasing resource commitment to a foreign market[J]. International business review, 1998, 7(5): 483-501. |

| [56] |

CIAVARELLA M A, BUCHHOLTZ A K, RIORDAN C M, et al. The Big Five and venture survival: Is there a linkage?[J]. Journal of business venturing, 2004, 19(4): 465-483. |

| [57] |

ROBERT BAUM J, WALLY S. Strategic decision speed and firm performance[J]. Strategic management journal, 2003, 24(11): 1107-1129. |

| [58] |

ZHOU K Z, LI C B. How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies[J]. Journal of business research, 2010, 63(3): 224-231. |

| [59] |

CHANDRA Y, STYLES C, WILKINSON I. The recognition of first time international entrepreneurial opportunities: Evidence from firms in knowledge-based industries[J]. International marketing review, 2009, 26(1): 30-61. |

| [60] |

LU J W, BEAMISH P W. The internationalization and performance of SMEs[J]. Strategic management journal, 2001, 22(6-7): 565-586. |

| [61] |

LINDELL M K, WHITNEY D J. Accounting for common method variance in cross-sectional research designs[J]. Journal of applied psychology, 2001, 86(1): 114-121. |

| [62] |

郑山水. 政府关系网络、创业导向与企业创新绩效——基于珠三角中小民营企业的证据[J]. 华东经济管理, 2015, 29(5): 54-62. |

| [63] |

LOANE S, BELL J. Rapid internationalisation among entrepreneurial firms in Australia, Canada, Ireland and New Zealand[J]. International marketing review, 2006, 23(5): 467. |

| [64] |

CHANDRA Y. A time-based process model of international entrepreneurial opportunity evaluation[J]. Journal of international business studies, 2017, 48(4): 423-451. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24