2. 华南理工大学 公共管理学院, 广东 广州 510641

2. School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510641, Guangdong, China

近年来,科技评价制度改革与优化成为国家科技高质量发展的重要环节,深化科技评价重点领域改革与人才队伍建设被置于我国科技创新事业发展的重要战略地位,并探索出“揭榜挂帅”“科研自主权”“青年科学家项目”等科研项目和经费管理的新机制,以充分激发人才创新活力。2021年全国科技工作会议以狠抓科技政策扎实落地为主题,提出着力加强科技人才队伍建设、优化科技创新生态等举措。为了充分发挥科研人员创新活力,突破制约发展的关键核心技术,需要让科研人员把主要精力投入科技创新和研发活动,将各类科技人才从一些无谓的迎来送往、不必要的评审评价等活动中解脱出来。数量化、功利化科研评价导向,有可能诱发少数科研人员机会主义行为,对广大科研人员的科研热情产生负面影响,不利于我国科技创新事业的良性发展。

基于理性人假设,科研人员的行为属于追求效用最大化目标下的动态经济行为[1],即科研人员选择负责或失范均符合其个人主观认为的效用最大化。作为我国科技创新的核心力量,科研人员的行为选择关乎科技创新事业的发展,关乎自主创新与国家科技自立自强目标的实现;个人目标与国家目标的偏差将削弱政策落实的效果。基于此,学界对科研人员的行为选择进行多角度的研究。从经济学视角,王勇等[2]基于经济增长内生理论辨析科研人员行为,发现有关科研人员个体特征、科研环境、激励机制等是影响科研行为的重要因素,进而发现科研风险、政策波动性、科研报酬和科研条件等不确定性因素也对科研行为和科技进步产生了影响。王瑞涵[3]引入市场机制,发现有效的财政激励机制对科研人员的主观能动性有显著促进作用。从管理学视角,陕立勤[4]发现科研资源配置过程中的信息不对称是导致科研人员行为选择与科技兴国战略出现较大偏差的根源。汤二子[5]则从制度层面研究科研人员创新决策行为扭曲的行为逻辑,并指出个人努力程度、评价机制以及所处环境的整体学术氛围对科研人员行为选择有显著影响。从科学学视角,贾韬等[6]通过构建学术大数据网络,发现研究的复杂性、学术大数据的运用、对科学规律认识的需求等是科研人员行为选择的重要影响因素。从博弈论视角,童洪志[7]构建了政府与科研人员间的演化博弈模型,探讨政府科研补贴、科研不端行为惩罚、科研培训这三种科研政策工具及其组合如何影响科研人员行为选择。

在学术优先权的竞争中,科研人员的行为选择往往与个人名利形成强关联。若政策激励未能有效引导科研人员的行为选择,可能导致其行为与心理的失当[8],甚至可能对自主创新能力的提升带来负面效应[9]。基于此,本文聚焦科研人员行为,尝试构建注意力分配视角的分析框架以探讨科研人员的行为选择,并为引导科研人员服务于国家科技高质量发展提出建议。

二、注意力分配视角的分析框架根据注意力分配理论,注意力分配是指行动主体的注意力配置,是行动主体决策行为的重要组成部分[10]。Simon[11]最早从注意力分配视角来探讨决策者的行为,并引发其他学者做进一步的探讨,发现注意力分配受到决策者主观因素和客观情境因素的影响[12-13]。但是,有限理性的决策者在现实情况下往往无法同时关注到所有的事情,导致其行为选择受到特定偏好、已有方案和结果方式的影响,即决策者的行为选择受制于注意力产生的环境[14]。基于注意力分配的组织行为或管理者决策行为的研究,关注对象已然从决策者个体的独立注意力分配拓展到由个体、组织、环境等诸多要素共同塑造的注意力分配过程。

具体到科技创新领域,科技政策与政府治理是注意力分配研究的重要议题。有学者以央地政府工作报告为研究样本,分析我国基础研究、科技人才与创新创业选择的政策引导[15],认为关于科技人才议题的变迁呈现从“社会主义建设需要”向“科学统筹精准施策”转变的特征[16]。其中,科技人才评价与激励的政府注意力自改革开放至今始终保持高位,具体表现为政策目标围绕人才流动的市场化、人才培养的高层次、评价机制的多维化等维度变化,即政府开始更多地关注科技人才个体的动态特征[17]。已有研究从政府注意力视角对科技人才议题从宏观层面进行了总体探讨,但是根据注意力驱动的政策选择模型,政府政策的变化取决于政府作为决策者注意力的不断变化,且注意力的变化特指决策者受“可感知”的外部环境的影响[18]。具体到针对科研人员的研究,政府注意力的相对变化并不能准确反映科研人员的内心变化与注意力分配,即政府注意力的研究忽略了科研人员个体的行为选择。科研人员的注意力是稀缺且有限的,表现为对特定事件的关注和重视程度。在新时代科技人才评价体制改革优化的进程中,对科研人员的评价与激励尚处于初级阶段,这一群体需要应对的评价标准、科研任务等繁杂且艰巨。受到科研压力和生存压力的双重挤压,科研人员往往难以兼顾全面,大多数在有限理性范围内对注意力的不同用途进行权衡配置,从而实现自身利益的最大化。

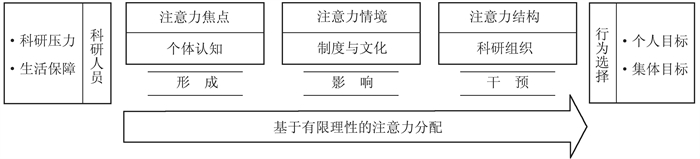

国际社会通常将科研人员行为分为负责任的科研行为、科研不端行为和科研不当行为三类,其中后两类违背了科技创新能力发展的科研初心。科研人员的行为选择在不同情境下基本符合“理性人”假设[19],主要受到个体特征、科研环境、政策环境等因素的影响。不谋而合的是,注意力分配往往被描述成行为主体将有限的信息处理能力配置给予决策相关的刺激性因素的过程[20],主要包括关注、解释和行动三个步骤[21]。因此,本文将科研人员的注意力分配界定为:面临多任务情境,科研人员基于有限理性所表现出来的倾向性行为选择。其中,行为选择是一个过程性概念[22],Mintzberg[23]和Kotter[24]曾从内容与时间方面来剖析注意力分配的过程,发现其具有繁杂多样性、明确目标性、瞬时变化性、易受干扰性等特点。March[25]认为注意力分配受到社会、经济和文化结构的影响。Ocasio[26]延续相关研究,在内容与环境的基础上明确了注意力结构等相关概念,总结了“注意力基础观”,认为注意力是个体对议题及答案投入时间和精力并采取相关行动的过程,该过程受到注意力焦点、注意力情境与注意力配置三种要素的影响。但是,注意力分配的研究内容广泛,其特定因素在各类组织中的影响程度不同,关于注意力分配的影响因素总结莫衷一是,大体遵循注意力焦点、情境与结构三要素的观点进行分析。

为此,基于“注意力基础观”的要素分类,从个体认知、制度与文化和科研组织三个层面构建科研人员行为选择的注意力分配框架,如图 1所示。科研人员的注意力焦点侧重于分析个体认知的影响,即科研人员基于有限理性所感知到的内容,是科研人员行为选择形成的关键因素。同时,该焦点又受到科技评价制度与社会文化氛围等情境因素的影响,最终科研人员所处科研组织的结构体系又影响了其对情境因素所作出的外在行为。该分析框架主要探讨科研人员是如何在内外部刺激的影响下进行注意力的分配,并在此基础上通过注意力焦点、注意力情境以及注意力结构来解释注意力分配对科研人员行为选择的影响。

|

图 1 基于注意力分配框架的科研人员行为选择 |

个体认知指个体对客观事物反映的心理过程,具体表现为个体的洞察、理解能力。根据认知理论,行为者在认知的过程中将对信息进行编码,并通过长时间积累形成某种相对固定的思维和行为模式。受“认知革命”的影响,关于认知理论的研究逐渐从愤怒、恐惧等“热的”认知要素拓展到注意力、背景假设等“冷的”认知因素,即影响行为主体的信息加工处理能力以及对问题解决能力的因素[27]。具体到科研领域,科研人员的个体认知主要是指科研人员受自身更为关注的外部因素所形成的心理倾向。而个体认知又是形塑科研人员注意力分配的内部因素,即个体认知是激发和维持科研人员的行动,并将使行动导向某一目标的内部驱动力。

在科学研究领域,当科研工作成为一项职业后,科研人员首先关注的是生存问题。科研人员会积极地感知与理解他们所存在的世界并搜寻与其生存相关的诸多要素,其行为选择也因此体现出一种趋利性。在此基础上,科研人员有可能将注意力焦点集中在特定的目标上且理智地提出个人目标,但它可能不完全与组织目标保持一致,甚至与组织目标背道而驰。具体而言,有限理性的科研人员往往将个人或家庭利益最大化视为行为动机,在信息不对称或不完全的情况下进行帕累托次优选择,以适应自身生存和发展利益的需要,这可能导致个人理性与集体行动的冲突。个别科研人员有可能基于个人短期利益作出学术不端等机会主义行为,与组织所追求的科技创新目标相悖。例如,2021年科技部和国家卫健委一共点名通报了404起418篇科研不诚信论文;国家自然科学基金委员会也点名通报了4批39起研究不端行为案件①。2022年1月,科技部点名通报了46起学术不端事件②。这些研究不端行为既严重破坏了科学的价值,也严重制约科研人员的创新。

① 网易新闻.2021年, 国家究竟通报了多少学术不端行为?[EB/OL].(2022-01-01)[2022-01-09].https://c.m.163.com/news/a/GT80GPVM0516C2DO.html.

② 科技部.部分教育、医疗机构医学科研诚信案件调查处理结果(2022年1月25日)[EB/OL].(2022-01-27)[2022-02-10].http://www.most.gov.cn/zxgz/kycxjs/kycxgzdt/202201/t20220127_179206.html.

(二) 注意力情境:制度与文化的外部激励作用 1. 科技评价制度的引导科技评价主要包括项目评审、人才评价、机构评估和成果评价等。基于尊重科研规律、问题导向、分类评价的原则,科技评价标准与流程可引导科研人员将精力和时间投放于基础研究、成果应用、前沿技术等领域,从而实现科技创新的战略导向。但是,以科技评价制度为基础所构筑的科研秩序与战略导向具有动态性,它会随着时间进程而发生变化,兼具自我强化特性与及时纠偏作用。因此,在科技评价制度的宏观情境下,科研人员行为选择在不同的发展阶段会呈现出不同的行为模式和行为特征。

科技评价制度的“指挥棒”作用引导科研人员的行为选择。马奇[14]在对理性选择的研究中提出“工具主义逻辑”和“适当性逻辑”,分别强调物资利益的激励作用与政策制度的规范作用。从合法性的角度来讲,科技评价制度对科研人员及其科研活动具有支持和赋权的作用。科技评价制度既对科研人员的行为产生了制约和禁止的作用,也在很大程度上为科研人员行为提供了指引和资源的支持。但是科技评价制度本身也会发生变迁,它是一种渐进性的增量设计的制度安排,具有阶段性的特征[28],这种渐进式科技评价制度变迁过程中,也有可能诱发个别科研人员的机会主义行为,如一些科研人员为了维持自身利益或争夺科研资源,容易将注意力转移到可观察、可考核的显性科技评价指标上,比如把将论文、专利数量和科研项目数量作为主要评价标准,把更多的时间和精力花在“短平快”科研项目,重数量轻质量、重形式轻内容等,从而导致科技评价制度失灵,使得以“质量、效率、贡献”为核心的科技评价取向异化成“数字崇拜”或“数量至上”的科技评价取向。

2. 社会文化的熏陶社会文化往往被描述成在一种社会状态下形成的世代相传的包括风俗习惯、文化信念、价值观和道德规范等在内的被社会公认的各种行为规范[29]。其中,科技伦理是开展科学研究、技术开发等科技活动需要遵循的价值理念和行为规范,是促进科技事业健康发展的重要保障①。它对科研人员的行为选择具有导向、规约和惩戒的作用,可以通过设置价值目标、行为规范以及道德底线的方式,引导和规范科研人员的科技创新行为,防范和化解潜在的伦理风险,从而促进科技进步。处于特定社会文化环境的科研人员,其认识事物的方式、思维方式、价值观与信念等都会受到该社会文化环境的影响。风清气正的社会文化环境是科研创新活动开展、科技创新成果涌现的先决条件。科研人员潜心科学研究工作,不断追求真理和勇攀科研高峰,需要的是良好的社会文化环境,而急功近利的社会风气可能带来负面的影响。功利性社会价值观和功利性科研文化内外结合的共同影响是造成急功近利的社会风气的根源。受急功近利社会风气的驱使,科研人员的科研活动会变得不够纯粹,反向增添了“功利主义氛围”,继而破坏潜心科研的科研生态。因此,需要创造良好的科研生态和社会文化氛围,引导科研人员聚焦主责主业,投身于科技自主创新的事业;并鼓励科研人员在科技创新活动中追求真理和价值的统一,工具理性和价值理性的统一,合规律性与和目的性的统一,守住科技伦理的底线。

① 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强科技伦理治理的意见》.http://www.gov.cn/zhengce/2022-03/20/content_5680105.htm.

科学的价值在本质上是人文的[30]。从“两弹一星”到“蛟龙入海”,从青蒿素的发现到人工合成牛胰岛素,几乎所有的科技创新发展背后都伴随社会文化的发展[31]。我国是具有较高集体主义文化特征的国家[32],以此形成的社会背景更加注重科研组织文化建设和科研人员的团队合作与责任担当。科研组织的集体文化往往作为一种心理契约,对科研人员的忠诚度和行为产生不同程度的影响[33]。良好的心理契约对科研人员的忠诚度和创新行为具有正向的预测作用[34],即身处科研组织的科研人员在组织文化的熏陶下将考虑什么样的行为是可以接受的,进而激发团体创新能力[35]。特别是在一种鼓励合作、团队精神和参与的组织文化中,科研团队能更好地实现资源调配与整合[36],继而激发科研人员创新能力。从科技伦理的角度来看,科学是一种强有力的工具,让科技创新更有温度和实现科技向善需要加强科技伦理治理,从而实现科技工具效率与社会效益的平衡发展。随着我国科技创新步伐不断加快,部分科技创新活动开始迈向了“无人区”。其中,生命科学、数字技术、人工智能等新兴技术的快速发展推动生产方式和社会生活发生了深刻变革。但是,由于科技伦理体制机制不健全、制度不完善等问题,我国科技领域面临的科技伦理挑战也日益增多,存在科技伦理风险,一定程度上限制了科研人员科技创新的主观能动性。譬如,生命科学的快速发展让原先威胁人类生命安全的不治之症有了治愈的希望,却也可能带来违背科技伦理的生物实验活动等伦理风险。从文化心理的角度来看,进入21世纪,国家创新驱动发展战略的提出实现了科技创新从“追赶”心理到“引领”心理的转变[16]。国家创新驱动发展战略强调自主创新能力的高速提升,对“卡脖子”等前沿技术的成果研发提出更高的要求,为我国迈向创新型国家指明方向。但在现实环境中,宏观层面的政策目标落实到地方科研组织,最后往往以各种绩效考核的形式层层下压到科研人员,在短期绩效考核压力下,容易诱发不健康的科研文化,导致科研人员注意力耗散,甚至阻碍科研发展。

(三) 注意力结构:科研组织的干预科研组织为科研人员提供科研平台的同时,也承担着人才培养、管理的义务。事实上,个体行为选择极少与宏观制度或政策发生直接联系,必然会通过一个中间环节即个体所在组织群体产生影响[37],如高校、科研机构和非政府机构等科研组织。科研组织存在于高度复杂的制度和政策环境之中,且需要在某种程度上同形同构才能获得合法性和资源,从而得以生存和发展。科研组织作为中间环节,对上,需要衔接科技创新的国家战略导向,并完成政策目标与任务;对下,通过组织规则、组织权威、组织结构、组织氛围等来激发和调控科研人员的行为,使科研人员的行为表现能够满足政策的预期。具体而言,科研组织主要通过组织动员、规划、目标设置与分解、考核、奖励等诸多环节对科研人员施加影响。首先,在科研组织内部有一套明确的制度规则体系,规定科研人员的权利与义务,即组织规则以成文的规章、制度、决议、工作惯例等形式将科研人员的注意力引导到其本职工作上,使其能够完成组织任务,从而服务于组织目标。在此过程中,科研组织通过将科技伦理融入组织内部文化建设的价值氛围中,以组织内部自律自治风尚的建立助推负责任创新的科学文化氛围的形成,为科研人员提供了行为规范守则,更好地引导科研人员合法合规地开展科技创新活动。其次,科研人员并非完全按照成文的正式规则行事,来自具有组织权威的上级的命令或指令也同样会影响科研人员的行为选择,而这种组织权威往往是通过组织契约发挥作用,即科研组织通常通过劳动合同来维持组织和成员之间持续的权威关系。这种组织权威对科研人员影响力很大程度上取决于组织自身提供刺激的特性和大小,而这往往通过薪酬、激励、考核等要素来表现出来。科研人员的行为选择往往受到自身追求的目标和所处组织环境的共同形塑。以高校为例,身处组织中的科研人员作为具体的行动者既是制度人也是生活人[38]。然而,有时候个人利益与组织利益并不是完全吻合的,甚至可能相互冲突,科研人员行为选择可能会背离科技自主创新的组织导向。一旦个人利益与组织利益发生激烈冲突,分道扬镳就不可避免,科研人员的流动也就无可厚非。因此,在进行组织设计时,科研院所或企业要为科研人员提供合理的激励机制,进而能够诱导科研人员在与组织目标相同的方向采取行动。

四、科研人员的行为选择 (一) 科研人员行为选择的现实性由于注意力是有限的认知资源,有限理性的决策者往往需要选择性地关注某些刺激并对其重要性进行优先排序,以此实现自身注意力的聚焦,即决策者会自动或有意关注仔细挑选的刺激[39]。科研人员通过扫描所面临的诸多任务情境,保证进入大脑的信息经过严格地过滤和筛选,继而获得重点关注的目标区域。在面对多任务情境时,有限理性的科研人员往往首先会根据考核任务来分配注意力,作出行为选择。在大多数科研考核目标中,发表论文是最重要的考核指标。2018年,中国科学技术协会发布的《第四次全国科技工作者状况调查报告》[40]指出:93.7%发表过学术论文的科技工作者认为发表论文的主要目的是达到职称晋升要求,90.4%是为了完成各种考核要求;科教辅助人员为达到职称晋升要求而发论文的比例达到96.2%;62.1%的大学教师、44.9%的科学研究人员在各种形式的科研成果中最看重论文。这些数据说明,激烈的科研竞争与学术锦标赛带来的压力可能无形之中导致科研人员对论文、职称等过于依赖,造成其注意力分配的内卷化,科研人员也可能在造假、造势上搞“创新”,进而抑制真实创新。

科研负担与生活保障的双重压力和科研人员身心健康之间的关联性已经为诸多研究所证实[41]。2017年,中国青年报社联合中国科学院青年创新促进会发起的“青年科研人员生存发展状况调查”[42]指出,科研人员平均每周工作60小时以上的占30.86%,50 ~ 60小时的占32.74%。根据该项调查结果,科研人员除了高强度的工作外,其心理福利保障问题显著增加。73.07%的青年科学家认为科研工作比较艰辛,具有危险性;另有高达92.68%的受访者认为青年科研人员工作紧张,缺少时间享受生活。但是,在高强度工作压力下,科研人员的付出回报失衡现象屡见不鲜,即存在科研人员低收入待遇与高科研工作压力之间的错位。2017年,一篇名为《一枚中科院科研人员的自白:我为什么选择离开》①使得科研人员待遇问题再次走进公众视野,引起社会的热议。如果个人工作投入的时间与精力无法实现相应回报的兑现,就可能会造成个人消极的情绪和行为后果[43]。具体而言,当组织提供的物质保障与心理福利保障和个人工作努力程度存在差异时,可能会导致个体持续性的心理压力甚至导致其职业倦怠[44]。2010—2020年,科研人员职业倦怠整体呈现先升后稳的特征,但是仍有小部分科研人员处于高度倦怠的状况,且其倦怠水平继续攀升[45]。长此以往,科研人员专注于科技创新的积极性将大打折扣,不利于提升科研创新的效率。随着经济社会的不断发展,科研人员生存与发展的需求不断发展延伸,其内涵愈加丰富,对经济、公平、尊重、信任、安全等诸多方面都有需求的表达。为此,需要继续加大对科研人员保障性福利的提升,为科研人员减负降压。

① 一枚中科院科研人员的自白:我为什么选择离开[EB/OL]. (2017-03-20).https://bj.jjj.qq.com/a/20170320/021615.htm.

(二) 科研人员行为选择的可转移性注意力焦点并非自我固化的,其本身具有可转移性的特点,加之个体施加注意力的顺序是特定的,因而一个目标的高效实现会导致决策者的注意力转移到下一个目标[46]。而情境因素对注意力转移有着至关重要的作用[47]。在科研领域,科研人员的注意力焦点不是一成不变的,是可转移的,尤其当科研人员生存与发展的个人目标得到基本满足后,其注意力更容易转移到实现科技创新的轨道上。在2017年的“青年科研人员生存发展状况调查”②中,有72.98%的受访者认为国内的大背景下科研政策或制度是影响科研人员职业发展最为重要的因素;其中,有50.75%的受访者认为“科研成果评价标准不合理”制约了他们的创新发展,有68.20%的受访者认为风气浮躁的氛围使其无法专注于科研,影响其创新的积极性。与此相反,合理的科技评价制度与良好的社会文化一定程度上促使科研人员注意力转移到科技创新的目标上来,继而引导科研人员的行为选择服务于科技创新的战略需求。

② 中青报:一图读懂青年科研人员生存发展状况[EB/OL]. (2017-05-31)http://tech.sina.com.cn/roll/2017-05-31/doc-ifyfuvpm6884887.shtml.

科研人员行为选择的变化是制度与文化相互作用的结果,是刚性与柔性融合的结果。科技评价制度发挥了政府释放注意力信号的作用,通过提升社会系统动员能力的方式,对科研人员行为进行软性引导和刚性约束。在新时代科技评价制度改革过程中,政府的注意力逐渐转向建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系,强调正确发挥科技评价“指挥棒”作用,使得科技评价回归科学研究和技术创新的本源。譬如,破“五唯”专项清理活动的开展,尤其是破除论文“SCI至上”,一定程度上引导科研人员的注意力从发表论文、谋职称、求晋升等转移到其本职工作上,引导科研人员的科技创新活动由追求数量转变为追求质量。与科技评价制度不同,作为非正式制度的社会文化更多的是以文化信念、价值观、道德规范等形式对科研人员行为形成了道德“软约束”。随着时间的推移,社会文化对科研人员产生了潜移默化的影响,譬如传统的集体主义文化推动了科研人员进行科学研究的协同与合作。此外,负责任、风清气正、宽松自由的社会文化风气有利于激发科技自主创新的活力源泉;反之,则有可能抑制科研人员创新的积极性。2021年底,我国通过了修订后的《中华人民共和国科技进步法》(以下简称《科技进步法》),通过健全科技创新保障措施、破除科研人员自主创新的障碍因素,使得科研人员专注科研、聚焦主业的期盼得到了法律的保障。具体而言,《科技进步法》指出要营造尊重人才、爱护人才的社会环境,公正平等、竞争择优的制度环境,鼓励科学技术人员自由探索、勇于承担风险,营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。与此同时,科技伦理为科技创新活动提供了必要的价值底线和行为规范,有利于引导科研人员适应科技创新发展的现实需要,发展负责任的创新,助推实现高水平科技自立自强。因此,一个负责任的科研人员应培育科技伦理的自觉,以负责任创新的理念指导其科研自主创新的实践。2022年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于加强科技伦理治理的意见》(以下简称《意见》),对科技伦理治理予以高度重视,明确科技伦理的原则和治理要求,以期实现科技创新的伦理嵌套,推动科技创新活动与科技伦理协调发展、良性互动。《意见》所提及的“伦理先行”是科研人员在科技创新活动中应有的价值选择;它在价值层面通过观念、义务等非正式的软约束推动科研人员形成自律行为,有效消除科研人员违背科技伦理的诱因。因此,当科研人员的生存与发展需求得到满足时,科研人员注意力焦点受制度与文化行为情境的影响,逐渐发生转移以适应复杂行为环境的需要。

(三) 科研人员行为选择的组织性注意力强化是注意力分配的一种变化形式[48],注意力强化意味着科研组织对某一任务的聚焦程度不断加深。然而,组织的规则、资源、权威等在不同的任务情境中的分布是不一样的,这使得身处组织的行为者对不同任务情境的关注程度有所差异[12]。显著性是组织处理事务的机制之一[49],即对显著或生动的事件予以高度关注,对不显著的事件予以较低的关注。在新时代科技评价制度改革优化的过程中,对于科研组织而言,契合国家战略需求的科技创新的组织目标是其开展日常组织活动的必要前提,即科研组织注意力强化的对象。科研组织往往通过理性分工和激励机制的形式来强化组织的注意力,引导科研人员注意力的有效分配,从而激发和维持科研人员的行动以实现组织目标。

理性分工和激励机制是科研人员行为选择框定的重要工具,可以将科研人员在科技创新活动中分散的注意力拉回科研组织框定的轨道,即科技创新的组织目标和国家战略需求。当以“理性分工”为基础的科研组织以合适的组织结构和规则体系等适应错综复杂的行为情境时,科研人员将会采取有利于组织目标和战略导向实现的行为,即科研组织理性分工将有助于强化科技评价制度和社会文化对科研人员行为的规范与引导作用。然而,在科技创新活动中,科研组织的“理性分工”往往是一种专业化的分工,可能会导致相对固化而缺乏弹性的适应力。因此,科研组织在适应复杂的行为情景时有可能会出现偏差,导致科研组织内部治理和科技评价的“失灵”、功利化风气等。据调查,相当比例的科研人员深受这种不健康学术氛围的影响,忙于社会活动而没有足够的时间参加学术会议、讨论学术问题或培养学生,继而导致科研人员注意力失焦、泛化①。在此背景下,多样化的激励机制在多任务情境中可以引导和平衡注意力分配[50]。在此过程中,奖惩和宣传往往被视为注意力强化的工具,前者是一种经济激励的手段,后者则是一种社会激励的手段[51]。科研组织通过奖励和宣传的方式可以提高科研人员注意力的强度。具体而言,科研组织通过奖励和宣传的方式释放其对科技创新的重视信号,继而强化了科研人员对科技自主创新的注意力聚焦力度。当前,我国已经形成了由中央政府、地方政府和社会团体共同构成的较为完善的“三位一体”的科技奖励体系,以鼓励科研人员自主创新。譬如,国家科学技术奖、省部级科技奖、以科学技术协会为主的科学共同体自1987年以来相继设立的中国青年科技奖、中国青年女科学家奖、全国创新争先奖等,激发了科研人员的创新活力,促进了科技进步。为此,科研组织需要进行自我管理、优化组织设计和提供合理的激励机制,保证组织治理的有效性,适应制度和文化的行为情境,以引导科研人员在科研组织中激发自主创新的活力。

① 中青报:一图读懂青年科研人员生存发展状况[EB/OL]. (2017-05-31)http://tech.sina.com.cn/roll/2017-05-31/doc-ifyfuvpm6884887.shtml.

五、结论与建议“注意力分配”最初属于心理学的范畴,随后被广泛应用到其他学科领域,已然成为一个跨学科的研究主题。当前,学界对科研人员行为选择的研究大多数集中在静态机制上,对其动态机制的解释关注较少。本文构建了科研人员注意力分配的分析框架来探索科研人员行为选择,并基于注意力分配的视角重点关注科研人员行为选择的实际行动,丰富了激发科研人员科技创新活力的研究视角。

基于“注意力分配”理论,尝试系统化地构建了科研人员行为选择分析框架,研究发现:第一,科研人员是有限理性的个体,其注意力的焦点往往受到个体认知的影响。科研人员的个体认知源于自身的生存理性和逐利的倾向。第二,科研人员的行为选择不是一成不变的,会随着行为环境的变化而变化。其中,制度和文化情境作为外部刺激,影响了科研人员注意力分配从而影响了科研人员的行为选择。科技评价制度具有阶段化的特征,正确发挥科技评价“指挥棒”作用有助于引导科研人员行为选择;而一旦科技评价“指挥棒”失灵则可能导致科研人员行为偏离科技创新的战略目标。社会文化通过软约束形塑科研人员行为选择,社会文化的优劣直接关乎科研人员行为的纯粹性。第三,科研组织在新时代科技评价制度改革和优化的过程中,发挥中间环节的作用,通过组织规则、组织权威等对科研人员行为施加干预,使得科研人员忠诚于组织目标,服务于科技创新。第四,注意力分配视角下的科研人员行为选择是政府、社会和个人逻辑相互嵌套的复杂活动,具有现实性、可转移性和组织性。

根据上述研究发现,为在新时代我国激发科研人员科技创新活力,激励重大创新成果产生,提出如下建议:第一,尊重科研人员生存和发展的诉求,完善科研人员保障体系,规避科研人员生存风险;强化科研人员的底线意识和风险意识,促进制度规范与自我约束相结合。第二,用好科技评价制度的“指挥棒”,破除“五唯”的科技评价价值取向。第三,重视社会文化对科技创新潜移默化的积极影响,营造鼓励创新探索、宽容失败、负责任、风清气正的社会文化氛围和健康有序的科研创新生态;弘扬科学家精神与创新文化,有效抑制急功近利的社会风气;完善科技伦理治理体系,提升科技伦理治理能力,发挥科技伦理规范的公共权威的力量,以“伦理先行”克服“伦理滞后”的问题。第四,发挥科研组织的中间环节作用,建立合适的激励机制以激发科研人员科技创新活力,鼓励科研人员进行科研探索;压实科研组织科技伦理管理的主体责任,发挥其行业自律和教育引导的作用,将科技伦理形塑为组织内部的行为规范。第五,运用注意力聚焦、转移和强化的工具,有效引导科研人员的行为选择,激发其科技创新的活力。

| [1] |

王勇. 不确定性下的动态科研行为: 一个代表者模型[J]. 世界经济文汇, 2002(2): 59-69. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2002.02.007 |

| [2] |

王勇, 张宏伟. 生命周期与科研行为: 一个微观动态模型[J]. 世界经济, 2002(11): 32-42, 80. |

| [3] |

王瑞涵. 财政激励与科研行为: 一个微观动态模型[J]. 财政研究, 2015(2): 37-41. |

| [4] |

陕立勤. 信息不对称条件下科研工作者行为选择的经济学分析[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2015(6): 146-151. DOI:10.3969/j.issn.1001-5140.2015.06.023 |

| [5] |

汤二子. 中国科研缺乏创新的制度根源研究——基于政策视角[J]. 北京社会科学, 2015(3): 60-67. |

| [6] |

贾韬, 夏锋. "科学学"视角下的科研工作者行为研究[J]. 大数据, 2019(5): 38-47. |

| [7] |

童洪志. 政策工具组合对高校科研人员创新行为的影响机制研究[J]. 现代教育管理, 2019(6): 65-72. DOI:10.3969/j.issn.1674-5485.2019.06.011 |

| [8] |

阎光才. 学术界中的竞争压力及其效应[J]. 中国高教研究, 2018(6): 15-21. |

| [9] |

张耀方, 韩海波. 大学科研人员减负: 缘起、实践与展望[J]. 中国高校科技, 2020(Z1): 30-34. |

| [10] |

代凯. 注意力分配: 研究政府行为的新视角[J]. 理论月刊, 2017(3): 107-112. |

| [11] |

SIMON H A. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations[M]. New York: Free Press, 1947.

|

| [12] |

OCASIO W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic management journal, 1997, 18(1): 187-206. |

| [13] |

OCASIO W. Attention to attention[J]. Organization Science, 2011, 22(5): 1286-1296. DOI:10.1287/orsc.1100.0602 |

| [14] |

马奇. 决策是如何产生的[M]. 王元歌, 章爱民, 译. 北京: 机械工业出版社, 2013.

|

| [15] |

张彦红. "十四五"时期地方政府科技创新注意力配置和资源布局研究——基于30个省市"十四五"规划及远景目标文本分析[J]. 科学管理研究, 2021, 39(4): 30-34. |

| [16] |

许治, 张建超. 新中国成立以来政府对科技人才注意力研究——基于国务院政府工作报告(1954-2019年)文本分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(2): 19-32. |

| [17] |

陈星平, 毕利娜, 吴道友. 中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告(1978-2017)文本分析[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(23): 155-160. |

| [18] |

MAY P J, JONES B D, BEEM B E. Regional policy agglomeration: arctic policy in Canada and the United States[J]. Journal of comparative policy analysis research & practice, 2005, 7(2): 121-136. |

| [19] |

管春英, 田轶, 杨彦. 基于博弈论视角的高校教师行为分析及对策研究[J]. 江淮论坛, 2017(6): 117-121. DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2017.06.019 |

| [20] |

SPROULL L S, KIESLER S, ZUBROW D. Encountering an alien culture[J]. Journal of social issues, 1984, 40(3): 31-48. DOI:10.1111/j.1540-4560.1984.tb00190.x |

| [21] |

DAFT R L, WEICK K E. Toward a model of organization as interpretation systems[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 284-295. DOI:10.2307/258441 |

| [22] |

CYERT R M, MARCH J G. A behavioral theory of the firm[M]. Engledwood Cliffs: Prenticee Hall, 1963.

|

| [23] |

MINTZBERG H. Managerial work: an analysis from observation[J]. Management science, 1971, 18(2): 97-110. DOI:10.1287/mnsc.18.2.B97 |

| [24] |

KOTTER J P. The general managers[M]. New York: Free Press, 1982.

|

| [25] |

MARCH J. A primer on decision making: how decisions happen[M]. New York: Free Press, 1994.

|

| [26] |

OCASIO W. The enactment of economic adversity: a reconciliation of theories of failure-induced change and threat-rigidity[J]. Research in organization behavior, 1995, 17(76): 287-331. |

| [27] |

斯科特. 制度与组织: 思想观念、利益偏好与身份认同[M]. 姚伟, 姚明宇, 廖承中, 等, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2020: 44-45.

|

| [28] |

贺建军, 陈雅兰, 徐婷婷. 科技评价的制度变迁研究——基于制度经济学视角[J]. 科技进步与对策, 2005(8): 63-65. DOI:10.3969/j.issn.1001-7348.2005.08.022 |

| [29] |

孙涛, 姜树广. 引入文化信念和价值观的经济学研究评述[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2017(3): 49-57. DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2017.03.007 |

| [30] |

李辉. 从文化层面审视大学教学与科研职能的和谐[J]. 现代教育科学, 2006(1): 10-12. DOI:10.3969/j.issn.1005-5843.2006.01.003 |

| [31] |

钟科平. 五价值论拓宽了科技评价维度[N]. 中国科学报2016-07-25(008).

|

| [32] |

HOFSTEDE G. Cultural constraints in management theories[J]. The executive, 1993, 7(1): 81-94. |

| [33] |

廖冰, 侯青蜓. 科研团队潜规则对团队成员创新行为影响的实证研究——基于大陆、台湾科研团队的对比[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(14): 145-150. |

| [34] |

谢倩, 陈谢平. 心理契约对高校教师创新行为的影响: 基于情感承诺和使命感视角的实证分析[J]. 乐山师范学院学报, 2021, 36(12): 116-123. |

| [35] |

汤超颖, 朱月利, 商继美. 变革型领导、团队文化与科研团队创造力的关系[J]. 科学学研究, 2011, 29(2): 275-282. |

| [36] |

ATHENA X, MARIA S. Organizational culture and transformational leadership as predictors of business unit performance[J]. Journal of managerial psychology, 2006, 21(6): 566-579. DOI:10.1108/02683940610684409 |

| [37] |

阎光才. 政策情境、组织行动逻辑与个人行为选择——四十年来项目制的政策效应与高校组织变迁[J]. 高等教育研究, 2019, 40(7): 33-45. |

| [38] |

罗志敏, 孙艳丽, 郝艳丽. 从"结构-制度"到"制度-生活": 新时期中国大学内部治理研究的视角转换[J]. 清华大学教育研究, 2019, 40(6): 64-72. |

| [39] |

刘景江, 王文星. 管理者注意力研究: 一个最新综述[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2014, 44(2): 78-87. |

| [40] |

操秀英. 中国科协发布《第四次全国科技工作者状况调查报告》——科研人员过得好不好数据来说话[N]. 科技日报, 2018-10-26(4).

|

| [41] |

阎光才, 闵韡. 高校教师的职业压力、倦怠与学术热情[J]. 高等教育研究, 2020, 41(9): 65-76. |

| [42] |

邱晨辉, 苏琬茜, 蔡宁宁. 中国青年报社联合中科院青促会发起青年科研人员状况调查——超六成青年科学家每周工作50小时以上[N]. 中国青年报, 2017-05-31(1).

|

| [43] |

谢倩, 张春雨, 陈谢平. 付出回报失衡与高校青年教师的焦虑: 心理契约破裂的中介作用和过度承诺的调节作用[J]. 心理科学, 2021, 44(4): 889-895. |

| [44] |

SIEGALL M, MCDONALD T. Person-organization value congruence, burnout and diversion of resources[J]. Personnel review, 2004, 33(3): 291-01. DOI:10.1108/00483480410528832 |

| [45] |

赵延东, 石长慧, 徐莹莹, 等. 科技工作者职业倦怠的变化趋势及其组织环境影响因素分析[J]. 科学与社会, 2020, 10(1): 62-75. |

| [46] |

GREVE H. A behavioral theory of firm growth: sequential attention to size and performance goals[J]. Academy management journal, 2008, 51(3): 476-494. |

| [47] |

吴建祖, 王欣然, 曾宪聚. 国外注意力基础观研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2009, 31(6): 58-65. |

| [48] |

孙雨. 中国地方政府"注意力强化"现象的解释框架——基于S省N市环保任务的分析[J]. 北京社会科学, 2019(11): 41-50. |

| [49] |

AKERLO, GEORGE A. Procrastination and obedience[J]. American economic review, 1991, 81(2): 1-19. |

| [50] |

HOLMSTROM, BENGT, MILGROM P. Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design[J]. Journal of law economics and organization, 1991, 7(1): 24-52. |

| [51] |

庞明礼, 陈念平. 一针何以穿千线: 城管执法的注意力分配策略[J]. 治理研究, 2020, 36(5): 70-78. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24