创业不仅是微观个体财富积累的重要途径,也是激励创新和促进就业的重要手段。近年来,随着学术界对幸福感①的关注,创业对个体幸福的影响也逐步受到重视[1]。在全面建成小康社会后,无论在“十四五”规划还是在《2021年国务院政府工作报告》中,党和政府均强调人民群众获得感、幸福感、安全感的提升是未来的一个重要施政导向。那么,在中国的背景下,创业是否会影响人们的幸福水平呢?这是本文试图回答的第一个问题。

① 现有文献通常交叉使用幸福感、主观幸福感以及主观福利等词语来指代幸福,本文也对这几种术语不作区分。

《全球创业观察2016/2017中国报告:中国创业的质量、环境和国际比较》的调查结果显示,约有70.3%的个体认为创业是一项好的职业选择[2]。我们根据中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey,CLDS)数据计算发现,2016年我国的创业个体所占比例为17.0%。如果说创业能够影响个体的幸福,那又应当如何理解现实中劳动力个体对待创业的差异化态度呢?例如,为什么一些人选择创业,一些人选择不创业呢?这是本文试图回答的第二个问题。

基于以上考虑,本文以2014年和2016年中国劳动力动态调查数据为基础,对创业与主观幸福感之间的关系进行了实证检验。与已有文献相比,本文的贡献主要体现在以下两个方面。首先,尽管部分文献已经注意到创业可能会影响个体的主观幸福感状况[3-4],但直接采用中国的数据检验创业如何影响个体幸福的文献仍较为少见,且这些文献也并未为我们提供充分理解创业影响幸福的内在机制的证据,从而也不足以回答追求幸福的个体在创业决策上的差异。本文则基于Frey和Benz等[5-7]对过程效用(proce)和结果效用(outcome)的划分,并结合不同的创业类型对这一问题进行了回答,这不仅有助于我们理解创业影响个体幸福的内在机制,还助于我们理解个体选择创业的内在动机。其次,在加快构建“国内国际双循环”体系的战略部署下,我国目前仍然面临着创新活力不足、创业动能缺乏的问题①。如何通过激发社会主体的创业热情、提升人民的幸福水平也是当下的政策焦点,本文所得到的结论可以为各级政府在制定相关政策时提供有益的启示,有助于科学把握政策的着力点。

① 根据中国产业经济信息网统计,在“大众创业、万众创新”政策的带动下,我国新经济创业公司数量快速增长,并于2015年达到顶峰,当年新增新经济公司25 919家。但此后市场的创业热情开始出现下降,新增公司数量从2016年开始持续出现负增长,加之其后新冠肺炎疫情的冲击,也阻碍了更多人创业的脚步。

二、文献综述随着创业研究的兴起,越来越多的文献开始关注创业对个体主观幸福感的影响,但实证结果仍存在一定的分歧。例如,Blanchflower等[8]、Andersson[9]、Shir等[10]、魏江等[11]、潘春阳等[3]发现创业的人具有更高的幸福水平;而另一些研究则发现创业对个体幸福水平的提高存在不利影响[4, 12-13]。在对两者间的关系进行解释时,前者强调工作自主性、自我价值的实现等机制变量的重要性;而后者则强调工作时间、工作压力等因素的作用[9]。

在幸福经济学的相关文献中,以Frey和Benz为代表的一些学者指出过程效用和结果效用是个体幸福体验的两个来源[5, 7, 14]。人们在经济活动中,除了能够获得诸如经济回报之类的工具价值之外,还能够获得诸如应对挑战的效用、展示自我的效用以及发挥才能的效用[14]。其中,结果效用是参与该活动产生的工具价值,而过程效用则是这种参与行为本身所带来的效用。作为一项市场活动,创业是个体主动追求自身效用最大化的行为[15],除了能够直接影响诸如经济回报等与结果效用相关的要素,还能通过工作内容、决策自由度等因素影响过程效用。因此,理论上,创业可以通过影响创业者的过程效用和结果效用两个途径影响幸福。

从过程效用看,相比被雇用,创业者的工作自主权更高,工作时间更灵活,并且能够充分发挥自身的主观能动性,促进工作满意度水平的提升,从而更加容易感受到幸福和快乐[7, 16-17]。然而,创业者在创业过程中也可能面临更大的风险,承受更大的工作压力和更高的工作强度[9, 12, 16],由此其主观幸福感更低。实证结果为上述两方面的解释提供了经验证据。例如,Benz等[7]采用德国、英国和瑞士的数据,以工作满意度衡量过程效用,发现创业对工作满意度的改善存在积极影响。周烁等[4]针对中国的研究也得到了相似的结果。Binder等[18]使用1996—2006年的英国家庭追踪调查数据(BHPS),证实创业者所拥有的自主权能够补偿收入和工作时间所带来的负效用进而提高幸福感。Shir等[10]针对瑞典的研究则发现,在创业过程中能够自由选择企业运作模式,是创业者具有更高幸福感的一个重要原因。但是,相反的实证结果也发现,创业者所面临的工作强度和工作压力更大[12, 19],虽然大部分创业者具有更高的生活满意度,但也存在更多的心理问题,如睡眠不足和抑郁[9]。

创业所产生的经济回报直接揭示了创业通过结果效用影响幸福的机制。一方面,创业可以通过绝对收入水平的增加和相对收入地位的改善[20],对创业者的收入满意度水平产生积极影响;另一方面,创业收入的低稳定性和长回报周期[21-23],往往也对创业者的收入满意度水平产生不利影响。尽管现有文献并未直接对创业如何影响收入满意度这一问题进行检验,但相关的实证研究从收入的角度出发为上述理论解释提供了间接证据。例如,Berglann等[20]使用挪威2000—2005年的面板数据,发现创业者具有更高的收入水平。潘春阳等[3]针对中国的研究也得到了类似的结论。但Hamilton[24]和Hyytinen等[25]分别采用美国和芬兰的数据进行研究发现,相比非创业者,创业者的收入水平更低。除此之外,一些针对创业如何影响收入分配状况的研究还发现,创业对收入不平等程度也存在不可忽视的影响[26-27]。

总体而言,现有文献采用不同的样本对创业与主观幸福感之间的关系进行了检验,但在识别创业影响主观幸福感的机制这一问题上仍未能形成共识,自然也就无法准确地揭示创业与主观幸福感两者间的关系。本文在实证检验创业的主观福利效应的基础上,拟从过程效用和结果效用两个角度识别创业影响个体主观福利状况的机制,进而对现实中不同个体间的创业选择差异进行解释。

三、模型和数据 (一) 模型本文的被解释变量为主观幸福感,以受访者自评的方式进行衡量,具体的实证模型设定如下:

| $ y_{i j t}=\boldsymbol{\alpha}_{0}+\boldsymbol{\alpha}_{1} \text { entre }_{\rm{i j t}}+\boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta}+\mu_{i j t} $ | (1) |

其中,μijt为随机误差项;yijt表示时刻t地区j个体i的主观幸福感水平;entreijt是一个虚拟变量,表示时刻t地区j个体i的创业选择,如果创业则entreijt=1,否则为0;α0、α1和β表示相关的参数(向量);X表示其他控制变量向量,下文将对其作详细说明。

(二) 数据本文使用的数据来源于中国劳动力动态调查(CLDS)。该项目由中山大学社会科学调查中心2012年开始组织实施,在中国29个省、自治区、直辖市(不含海南、西藏和港澳台地区)每隔两年开展一次,共有村居、家庭和劳动力个体三种问卷类型,调查内容涵盖工作、迁移以及居民幸福状况等众多议题。本文使用的是2014年和2016年两年的劳动力个体和家庭数据。我们剔除了样本中的在校生、务农以及不处于工作年龄的个体(男性16 ~ 60岁、女性16 ~ 55岁)。除此之外,本文还将在模型中控制城市层面的变量,数据来源于相关年份的城市统计年鉴。

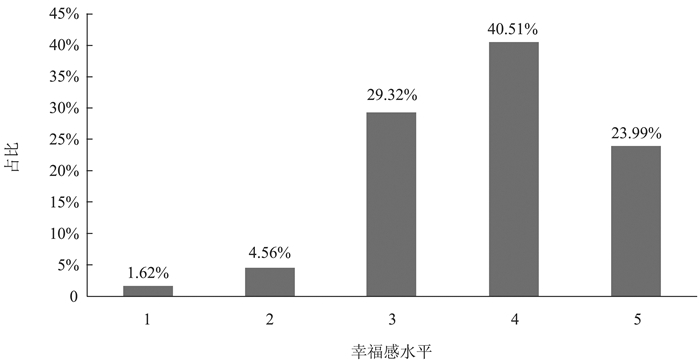

(三) 变量 1. 被解释变量本文的被解释变量为主观幸福感,以受访者自评的方式进行测量。在CLDS的调查问卷中,1表示“非常不幸福”,5表示“非常幸福”,不同幸福水平的个体占比分布如图 1所示。可以发现,样本中所有个体的主观幸福感水平普遍较高,仅有6.18%的个体报告的幸福感水平为1或2,绝大部分受访者的幸福感水平集中在4,呈现出较为明显的左偏形态。

|

图 1 不同幸福水平的个体占比分布 |

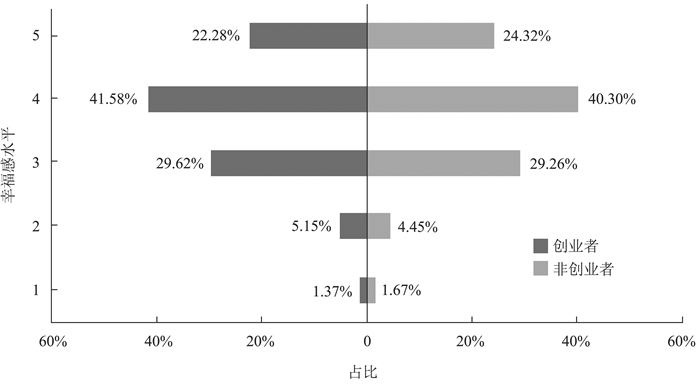

CLDS的调查问卷将个体的工作状态区分为如下四种形式:雇员、雇主、自雇和务农。参照现有文献的处理方式[28-29],我们首先去掉了务农的个体,将自雇和雇主视为创业者,即如果个体的就业状态为自雇或者雇主,则entreijt=1,否则为0。在整个样本中,创业的个体所占比例为16.4%,2014年和2016年这一比例分别为15.9%和17.0%,与阮荣平等[28]利用CGSS计算所得到的结果较为接近,从而也说明本文采用的样本具有较强的代表性。创业与非创业群体的不同幸福水平占比分布如图 2所示,可以发现两个群体的百分比频数分布并无太大区别,但简单的描述性统计并不能揭示两者间的真实因果关系,仍需进一步的实证检验。

|

图 2 创业与非创业群体不同幸福水平的占比分布 |

根据Argyle[30]的研究,个体的幸福体验主要受两个方面的因素影响,其一是个体和家庭层面的特征,其二是地区特征,反映了外部生活环境的作用。为此,本文从个体、家庭和地区三个层面来控制其他变量对幸福体验的影响。相关变量的定义及分组情形下的描述性统计结果如表 1所示。在创业组中,62.6%的创业者是男性,平均年龄在45岁左右,平均受教育年限为9.3年,城镇户籍和中共党员的比例要低于非创业者组。家庭变量包括家庭总人口的对数、家庭工资性收入(百万)的对数和家庭财产性收入(百万)的对数,创业者家庭的工资性收入要低于非创业者家庭,但财产性收入要更高。由于地区经济发展水平、医疗水平等也是衡量生活品质的重要指标,因而地区层面的变量我们主要选取GDP增长率(市辖区)、失业率(市辖区)、每千人病床数以及房价与年工资水平之比四个变量。

| 表 1 控制变量的描述性统计 |

模型(1)的估计结果如表 2所示。参照现有文献[31]的做法,笔者以最小二乘法回归为基础共做了4组回归,其中,第(1)列仅控制创业虚拟变量,第(2) ~ (4)列则在此基础上逐步加入了个体、家庭以及地区层面的控制变量。在所有回归中,我们均控制了地区效应和时间效应,并且报告的是地区层面的聚类稳健标准误。

| 表 2 基本估计结果 |

根据表 2的估计结果,在不控制其他变量的情况下,创业对个体主观幸福感的影响为负但不显著,这一结果可能仅反映了两者间的一种相关关系,且难以避免地受到遗漏变量偏误的影响。在逐步加入个体、家庭和地区层面的变量后,entre的系数显著为正。以第(4)列的估计结果为例,在控制所有变量的情况下,entre的系数为0.086,且在1%的水平下显著。这一结论也证实了Blanchflower等[8]、Alesina等[32]、Shir等[10]以及潘春阳等[3]研究的发现。部分文献从工作时间[3]和收入[24-25]等角度出发,发现创业对结果效用的改善存在显著的影响;还有一些文献则证实创业对工作满意度[4, 7]存在不可忽视的影响。由于不同文献得到的结果存在差异,因此,创业对个体主观幸福感的改善到底是通过哪一机制发生的作用,仍有待后面的检验。同时,从本文对创业所作的描述性统计分析来看,无论是就整个样本还是不同年份而言,创业个体所占比例均要低于20%。由此值得思考的一个问题是,如果创业能够改善个体的主观福利状况,为什么人们不选择创业呢?本文接下来也将对这一问题进行分析。

从表 2第(4)列其他变量的估计结果看,性别、年龄、受教育年限、政治面貌以及婚姻状况这些变量均在1%的水平上显著,其符号也与已有研究保持一致[16, 33-34]。在家庭层面的变量中,家庭工资性收入和财产性收入的增加会改善个体的主观福利状况。我们还发现地区GDP增长率对个体主观幸福感的改善存在积极影响,这说明地区经济发展水平越高,个体主观幸福水平也越高[35]。值得注意的是,虽然我们在模型中也控制了失业率、人均病床数和房价等变量,但这些变量对个体主观幸福感的影响并不显著。

(二) 内生性问题上述结果很可能是有偏的。首先,尽管我们控制了个体、家庭以及地区层面的变量,但仍可能存在一些不可观测的因素会同时影响个体创业决策和幸福水平,从而导致遗漏变量偏误的存在。其次,个体的幸福状况可能也会影响其创业决策,这意味着在模型(1)中可能还存在逆向因果关系导致的估计偏误。为此,接下来我们采用工具变量法重新估计模型(1)。

本文以个体所在城市的创业率(r_ entre)作为工具变量,其合理性如下所述。首先,即使模型中遗漏了影响幸福的个体和家庭变量,但这些变量与个体所在城市的创业率并不相关。同时,本文已经在模型中控制了城市固定效应,因此也可以排除城市层面的遗漏变量与城市创业率的相关性,且地区创业率并不会直接影响个体的幸福水平,因此以地区创业率作为工具变量满足外生性要求。其次,个体的社会经济决策往往受到所在环境的影响,其所在城市的创业率衡量了一个地区的创业氛围,创业氛围越浓厚,个体选择创业的倾向也越高[36],因此,以个体所在城市的创业率作为工具变量同时也满足相关性要求。以CLDS的调查问卷为基础,我们计算了2014年和2016年个体所在城市的创业率。结果表明,在不同的时间内我国创业活动的分布具有一定的空间稳定性,主要集中在经济发展水平较高的东部沿海地区,这说明资源禀赋、市场氛围等要素仍是影响个体创业的关键,同时也说明本文采用CLDS数据计算得到的创业率作为工具变量具有较强的代表性。

工具变量估计结果如表 3所示。由于创业决策对应一个二元变量,因而表 3第一阶段报告的是Probit估计结果。第一阶段的估计结果表明,在创业率越高的地区,个体选择创业的倾向也越大,说明以地区创业率作为工具变量满足相关性要求。从第二阶段的结果看,创业对个体主观幸福感的积极影响也得到了证实。这说明内生性问题在一定程度上会低估创业的主观福利效应,但并不影响本文的基本结论。

| 表 3 工具变量估计结果 |

已有研究指出,个体的幸福体验会受到其过去幸福水平的影响[14],当前较高的幸福水平可能源于过去较高的幸福体验,而非选择创业的结果。为此,我们在模型中进一步引入了受访者在上一个调查年份的幸福水平(lag_ y),以检验前文实证结果的稳健性。如表 4第(1)列所示,在控制了滞后一期的幸福感之后,创业仍然能够显著地提升个体的幸福感水平。同时,lag_ y的系数为0.211,且在1%的水平下显著,表明过去的幸福感的确能影响当前的幸福感水平,从而也证实了Frey等[14]的观点。

| 表 4 稳健性检验 |

基于横截面数据的估计结果仅仅反映了在一个固定时点上创业对幸福的影响,且难以有效解决遗漏变量偏误。为此,我们采用CLDS在2014年和2016年形成的两年面板数据,进一步对两者间的关系进行估计。这一处理一方面可以有效地识别创业和幸福之间的动态关系,另一方面能缓解遗漏变量导致的估计偏误。如表 4第(2)列所示,此时变量entre的估计值仍在5%的水平上显著为正,从而也再一次说明本文的结果是稳健的。

3. 剔除同一家庭从事同一创业项目的样本如果同一家庭的不同个体从事同一创业项目,此时个体的创业决策应当被视为家庭创业决策,识别出的也是家庭创业决策对个体幸福的影响,使得本文的基本结果并未反映出个体创业决策对幸福的真实影响效应。为此,我们剔除同一家庭中从事同一创业项目的样本,重新对前文的结果进行估计。如表 4第(3)列所示,此时创业对个体主观福利状况的积极影响依然稳健存在。

4. 倾向得分匹配法估计笔者最后采用倾向得分匹配法(propensity score matching,PSM)检验本文在估计方法上的稳健性,结果如表 5所示。基于不同匹配方法得到的结果表明,创业对个体主观幸福感的影响依然显著为正。这一结果也说明,尽管不同估计方法得到的结果在影响强度上存在差异,但本文的基本结论仍保持不变。

| 表 5 倾向得分匹配估计结果 |

本文研究结论认为创业能够改善个体的主观幸福感,但不同来源的调查数据却表明,当前我国仍存在创业活力不足的问题,创业活力还有进一步的提升空间[37]。如果说幸福是人类的永恒追求,创业决策的形成又是个体在劳动力市场上理性选择的结果,那么,人们为什么不选择创业呢?从自身来看,不同个体在职业生涯规划、就业期望等方面有其内在的偏好,这种偏好决定了人际间的创业差异。从外部看,外部环境也对个体创业决策存在不可忽视的影响。例如,一些文献从资产积累[38-39]、信贷约束[40-41]等角度对此进行了解释。但无论从个体自身还是外部客观环境来对个体创业决策进行解释,均不足以揭示追求幸福的个体何以不选择创业以改进幸福这一看似矛盾的逻辑。

本文在文献综述部分已详细阐明创业可以通过影响过程效用和结果效用,进而影响个体的幸福感,而人们在作出创业选择时,可能对于过程效用和结果效用有不同的偏好,正是这种偏好的不同导致了个体创业选择的差异。事实上,即使人们知道创业可以改善其幸福水平,但对于更加偏好结果效用的个体,倘若创业不能改善其结果效用,他们可能也不会选择创业。类似的,对于更加偏好过程效用的个体,即使创业能导致其结果效用的改善,但如果创业不能够改善其过程效用,可能也不会选择创业。这意味着基于结果效用和过程效用的权衡是个体创业选择的关键,为此,我们尝试通过区分个体在过程效用和结果效用两者间的权衡,对他们在创业选择上的差异进行解释。

关于结果效用的衡量,收入满意度因其综合考虑了绝对收入和相对收入两个要素,因而是一个被较多采用的指标[42],本文也选择将其作为衡量结果效用的变量。就过程效用而言,有关创业的文献大多以一个单一的指标为基础对其进行衡量,如Binder等[18]和Shir等[10]以工作自主性作为过程效用的衡量指标,Andersson[9]则从工作压力对其进行解释。考虑到过程效用本身包含了多维度的内容,因此,为了尽可能将更多的因素纳入分析中,我们以CLDS调查问卷中个体对其工作进行的评价为基础,通过主成分分析构建了一个衡量过程效用的综合指标,如表 6所示。本文考虑的评价指标包含了工作特征、个人价值以及人际交往三方面,其中所有指标的评价方法由1到5分别代表“非常不同意”至“非常同意”。

| 表 6 主成分分析指标 |

主成分分析的统计指标如表 7所示。由于第一主成分proce 1到第五主成分proce 5的累积方差贡献率为88.6%,大于85%,为此我们最终选取前5个主成分对过程效用进行衡量。在此基础上,参照邱东[43]以及吴殿廷等[44]的方法,我们以每个主成分的方差贡献率作为权重,对这5个主成分进行加权平均处理,最终得到了一个衡量过程效用的综合指标。

| 表 7 主成分分析的统计指标 |

在得到衡量过程效用与结果效用的变量后,我们分别将这两个变量作为被解释变量进行回归,创业对结果效应和过程效应的影响如表 8所示。可以发现,创业对过程效用的提升存在显著影响,而对结果效用的改善则不显著。

| 表 8 创业对结果效用和过程效用的影响 |

值得注意的是,这一结果仅仅表明创业对过程效用和结果效用的影响存在差异,并未能揭示出人们对于过程效用和结果效用的差异化偏好是导致他们在创业决策选择上不同的原因。事实上,基于不同创业者的差异化动机,创业可以区分为生存型创业和机会型创业[45]。生存型创业者之所以选择创业,主要是因为在劳动力市场上难以获得就业机会,创业作为一种谋生手段而存在,因而他们也更加看重创业所带来的货币回报,即结果效用。机会型创业者不仅关注创业本身带来的结果效用,也在意个人理想的实现、主观能动性的发挥诸如此类的过程效用的获得[11],这意味着机会型创业提升幸福感的机制不仅可以通过结果效用实现,而且可以通过过程效用这一途径实现。基于上述逻辑,对于生存型创业者而言,由于他们更加关心创业所带来的结果效用,因此,即使创业能够通过过程效用而改善其幸福水平,他们可能也不会选择创业。反过来,对于机会型创业者而言,即使创业不能导致其结果效用的改善,但如果创业能够改善其过程效用,可能也会选择创业。为此,我们进一步将创业区分为生存型创业和机会型创业两种类型,对这一问题进行分析。

CLDS通过询问个体的创业原因区分了不同类型的创业者。借鉴Reynolds等[46]的处理方法,若个体认为选择创业是因为“有更好的机会”,则将其定义为机会型创业者;若认为选择创业是因为“没有更好的工作机会”,则将其定义为生存型创业者。在此基础上,本文分别以结果效用和过程效用作为被解释变量进行了回归,不同类型的创业对结果效用和过程效用的影响如表 9所示。表 9第(1) ~ (2)列的结果表明机会型创业不但可以显著提升个体的过程效用,而且对其结果效用的改善存在显著影响;而第(3) ~ (4)列的结果则表明,生存型创业对过程效用的作用非但不显著,反而对个体结果效用的改善存在不利影响。

| 表 9 不同类型的创业对结果效用和过程效用的影响 |

综合表 8和表 9的估计结果,本文的实证检验结果表明,尽管创业有助于改善个体的主观福利状况,但是,由于不同个体对过程效用和结果效用的异质性偏好,导致他们在创业选择上存在差异。上述结论也表明,即使创业能够改善个体的主观幸福感,但对于那些更加偏好结果效用的人而言,如果创业不能同时改善其结果效用,可能他们也不会选择创业。

七、结语作为一项市场活动,创业有助于激发市场主体的活力,为经济增长提供新动能。《2021年国务院政府工作报告》便提出要通过鼓励创业带动就业,提高和改善就业质量。在微观层面,创业是否会影响个体的主观福利状况呢?我们又应当如何理解现实中个体在创业选择上的差异?这是本文试图回答的问题。由于过程效用和结果效用是幸福体验的重要来源,因此,理论上,创业可以通过影响过程效用和结果效用进一步影响幸福,而对过程效用和结果效用的异质性偏好,也可能是不同个体在创业选择上存在差异的原因。

基于以上考虑,本文采用2014年和2016年的中国劳动力动态调查数据对这一问题进行了研究。结果表明,创业对个体主观幸福感的改善有显著的积极影响,且这一结论在克服内生性偏误、从不同角度进行稳健性检验之后依然成立。本文还发现,机会型创业对过程效用和结果效用的改善均存在积极影响;但生存型创业对过程效用的作用不显著,而且对结果效用的改善存在不利影响,从而说明劳动力个体对过程效用和结果效用的差异化偏好是导致他们在创业决策上存在差异的原因。

本文所得到的结论不仅有助于拓宽我们考察中国居民主观福利状况形成模式的视野,也具有较强的政策含义。首先,各级政府应当继续加大创业的优惠力度,简政放权,营造良好的创业氛围,在激发市场主体创业活力的过程中促进人们幸福水平的提升。其次,由于不同类型的创业者在创业动机上存在差异,因此各级政府还应当针对不同类型的创业活动和创业者采取差异化的扶持政策。

| [1] |

HMIELESKI K M, CORBETT AC. The contrasting interaction effects of improvisational behavior with entrepreneurial self-efficacy on new venture performance and entrepreneur work satisfaction[J]. Journal of business venturing, 2008, 23(4): 482-496. DOI:10.1016/j.jbusvent.2007.04.002 |

| [2] |

高建. 全球创业观察2016/2017中国报告: 中国创业的质量、环境和国际比较[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.

|

| [3] |

潘春阳, 王紫妍. 创业的得与失——中国居民创业的货币与非货币回报[J]. 世界经济文汇, 2016(4): 102-120. |

| [4] |

周烁, 金星晔, 伏霖, 等. 幸福经济学视角下的居民创业行为: 来自中国的经验发现[J]. 世界经济, 2020, 43(3): 26-45. |

| [5] |

FREY B S, BENZ M, STUTZER A. Introducing procedural utility: not only what, but also how matters[J]. Journal of institutional & theoretical economics, 2004, 160(3): 377-401. |

| [6] |

FREY B S, STUTZER A. Beyond outcomes: measuring procedural utility[J]. Oxford economic papers, 2005, 57(1): 90-111. |

| [7] |

BENZ M, FREY B S. Being independent is a great thing: subjective evaluations of self-employment and hierarchy[J]. Economica, 2008, 75(298): 362-383. DOI:10.1111/j.1468-0335.2007.00594.x |

| [8] |

BLANCHFLOWER D G, OSWALD A J. What makes an entrepreneur?[J]. Labor economics, 1998, 16(1): 26-60. DOI:10.1086/209881 |

| [9] |

ANDERSSON P. Happiness and health: well-being among the self-employed[J]. The journal of socio-economics, 2008, 37(1): 213-236. DOI:10.1016/j.socec.2007.03.003 |

| [10] |

SHIR N, NIKOLAEV B N, WINCENT J. Entrepreneurship and well-being: the role of psychological autonomy, competence, and relatedness[J]. Journal of business venturing, 2019, 34(5): 105-121. |

| [11] |

魏江, 权予衡. "创二代"创业动机、环境与创业幸福感的实证研究[J]. 管理学报, 2014, 11(9): 1349-1357. |

| [12] |

HARRIS J A, SALTSTONE R, FRABONI M. An evaluation of the job stress questionnaire with a sample of entrepreneurs[J]. Journal of business and psychology, 1999, 13(3): 447-455. DOI:10.1023/A:1022938719353 |

| [13] |

NAUDÉ W, AMORóS J E, CRISTI O. "Surfeiting, the appetite may sicken": entrepreneurship and happiness[J]. Small business economics, 2014, 42(3): 523-540. DOI:10.1007/s11187-013-9492-x |

| [14] |

FREY B S, STUTZER A. Happiness and economics: how the economy and institutions affect well-being[M]. Princeton: Princeton University Press, 2006.

|

| [15] |

VU H M. NWACHUKWU C, Influence of entrepreneur competencies on profitability and employee satisfaction[J]. International journal of management and enterprise development, 2021, 20(1): 1-16. DOI:10.1504/IJMED.2021.113635 |

| [16] |

MILLÁN J M, HESSELS J, THURIK R, et al. Determinants of job satisfaction: a European comparison of self-employed and paid employees[J]. Small business economics, 2013, 40(3): 651-670. DOI:10.1007/s11187-011-9380-1 |

| [17] |

ÁLVAREZ G, I. SINDE-CANTORNA A. Self-employment and job satisfaction: an empirical analysis[J]. International journal of manpower, 2014, 35(5): 688-702. DOI:10.1108/IJM-11-2012-0169 |

| [18] |

BINDER M, COAD A. Life satisfaction and self-employment: a natching approach[J]. Small business economics, 2013, 40(4): 1009-1033. DOI:10.1007/s11187-011-9413-9 |

| [19] |

KRISTINA NYSTRÖM. Working for an entrepreneur: heaven or hell?[J]. Small business economics, 2021, 56(11): 919-931. |

| [20] |

BERGLANN H, MOEN E R, RØED K. Entrepreneurship: origins and returns[J]. Labour economics, 2011, 18(2): 180-193. DOI:10.1016/j.labeco.2010.10.002 |

| [21] |

PARKER S C. A Time series model under uncertainty[J]. Economica, 1996, 63(251): 459-475. DOI:10.2307/2555017 |

| [22] |

BOSMA N, KWAAK T. Forecasting the European enterprise sector by industry and size-class[J]. Scales research reports, 1999, 98(2): 24-76. |

| [23] |

VAN PRAAG C M, VERSLOOT P H. What is the value of entrepreneurship? A review of recent research[J]. Small business economics, 2007, 29(4): 351-382. DOI:10.1007/s11187-007-9074-x |

| [24] |

HAMILTON B H. Does entrepreneurship pay? An empirical analysis of the returns to self-employment[J]. Journal of political economy, 2000, 108(3): 604-631. DOI:10.1086/262131 |

| [25] |

HYYTINEN A, LAHTONEN J. The effect of physical activity on long-term income[J]. Social science & medicine, 2013, 96(8): 129-137. |

| [26] |

HALVARSSON D, KORPI M, WENNBERG K. Entrepreneurship and income inequality[J]. Social science electronic publishing, 2018, 145: 275-293. |

| [27] |

陈琳琳, 韩蓄, 傅联英. 创业行为对主观福利的影响及机制研究[J]. 上海经济, 2020(5): 69-87. |

| [28] |

阮荣平, 郑风田, 刘力. 信仰的力量: 宗教有利于创业吗?[J]. 经济研究, 2014, 49(3): 171-184. |

| [29] |

周广肃, 谢绚丽, 李力行. 信任对家庭创业决策的影响及机制探讨[J]. 管理世界, 2015(12): 121-129, 171. |

| [30] |

ARGYLE M. The Psychology of Happiness (second edition)[M]. London: Routledge Press, 2001.

|

| [31] |

FERRER-I-CARBONELL A, FRIJTERS P. How important is methodology for the estimates of the determinants of happiness?[J]. Economic journal, 2004, 114(497): 641-659. DOI:10.1111/j.1468-0297.2004.00235.x |

| [32] |

ALESINA A, DI TELLA R, MACCULLOCH R. Inequality and happiness: are Europeans and Americans different?[J]. Journal of public economics, 2004, 88(9-10): 2009-2042. DOI:10.1016/j.jpubeco.2003.07.006 |

| [33] |

MACKERRON G. Happiness economics from 35000 FEET[J]. Journal of economic surveys, 2012, 26(4): 705-735. DOI:10.1111/j.1467-6419.2010.00672.x |

| [34] |

ZIMMERMANN A C, EASTERLIN R A. Happily ever after? Cohabitation, marriage, divorce, and happiness in Germany[J]. Population and development review, 2010, 32(3): 511-528. |

| [35] |

刘军强, 熊谋林, 苏阳. 经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究[J]. 中国社会科学, 2012(12): 82-102, 207-208. |

| [36] |

GUISO L, PISTAFERRI L, SCHIVARDI F. Learning entrepreneurship from other entrepreneurs?[J]. Journal of labor economics, 2021, 39(1): 135-191. |

| [37] |

吴晓瑜, 王敏, 李力行. 中国的高房价是否阻碍了创业?[J]. 经济研究, 2014, 49(9): 121-134. |

| [38] |

HURST E, LUSARDI A. Liquidity constraints, household wealth, and entrepreneurship[J]. Journal of political economy, 2004, 112(2): 319-347. |

| [39] |

FAIRLIE R W, KRASHINSKY H A. Liquidity constraints, household wealth, and entrepreneurship revisited[J]. Review of income and wealth, 2012, 58(2): 279-306. |

| [40] |

JENSEN T L, LETH-PETERSEN S, NANDA R. Housing collateral, credit constraints and entrepreneurship-evidence from a mortgage reform[R]. [S.L. ]: NBER Working Papers, 2014.

|

| [41] |

ENIOLA A A. The entrepreneur motivation and financing sources[J]. Journal of open innovation: technology, market, and complexity, 2021, 7(25): 1-17. |

| [42] |

CARREE M A, VERHEUL I. What makes entrepreneurs happy? Determinants of satisfaction among founders[J]. Journal of happiness studies, 2011, 13(2): 371-387. |

| [43] |

邱东. 多指标综合评价方法的系统分析[M]. 北京: 统计出版社, 1991: 137-139.

|

| [44] |

吴殿廷, 吴迪. 用主成分分析法作多指标综合评价应该注意的问题[J]. 数学的实践与认识, 2015, 45(20): 143-150. |

| [45] |

CARSRUD A, BRAENNBACK M. Entrepreneurial Motivations: What do we still need to know?[J]. Journal of small business management, 2011, 49(1): 9-26. |

| [46] |

REYNOLDS P, BYGRAVEW, AUTIOE, et al. Global entrepreneurship monitor: 2002 executive report[R]. Kansas City: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 2002.

|

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24