美国警察执法正在经历一场公民信任危机。2014年8月,美国密苏里州弗格森市非洲裔青年麦克·布朗(Michael Brown)在未携带武器的情况下,遭白人警察拦截搜查并开枪致死。2020年5月,美国明尼苏达州明尼阿波利斯市非裔男子乔治·弗洛伊德(George Floyd)在涉嫌使用假钞盘查中被白人警察用膝盖顶住脖颈致死。2020年7月,美国路易斯安那州和宾夕法尼亚州又相继发生警察暴力执法事件[1]。每当警察暴行引发轰动性案件而导致民声鼎沸时,外界对美国警务监督机制的关注就会达到顶峰[2]。20世纪以来,伴随警察暴力执法案件的频繁发生,美国民权运动高涨,公民不断争取对警察过度执法进行管控规制,努力构建由市民主导的警察投诉调查机制。美国警务监督制度本身面临着更多也更严峻的反思:美国已经存在多种警察监督形式,如警察内政局、地方检察官和州总检察长等,但公民依然要求建立新的警察监督机构以实现对警察不当执法行为的外部追责。美国民众认为公权力主导下的审查机制在监督警察执法时屡屡失灵,越来越多寄希望于构建公民主导的外部审查机制。经过多年权力政治博弈,全美广泛建立监督审查警察执法的市民监督委员会(Civilian Review Board)。市民监督委员会是由公民而非宣誓就职的警务人员组成的负责调查投诉及指控警察行为不端的独立机构[3]。作为一个独立于警署的市民自治机构,市民监督委员会试图摆脱警察机构自我监督的桎梏,实现公民监督警察执法的重要任务。市民监督委员会的制度设计符合纯粹公民主导、外部异体审查、对抗性监督程序等要求,但其监督实效不甚理想。近年来,一系列美国警察暴力执法恶性案件引发民众对市民监督委员会的重新审视,要求解决其权限狭窄、资金不足等问题,力争充分赋权给市民监督委员会,使其能够独立调查警察不当行为,并作出有效的处分建议,充分发挥外部监督效用。鉴于我国学界少有学者全面介绍此制度,本文试图详细梳理美国市民监督委员会制度内容,剖析其运行状况,分析这一公民监督机制的独特价值定位,探究美国公民参与警务监督机制的实践教训与改革经验,为完善我国公民参与警务监督机制提供参考。

一、美国市民监督委员会之运行机制警察不当执法是美国社会长期存在的严重问题。联邦体制下美国警察制度为地方自治体制,在全国范围内没有统一的最高警察领导与指挥机关,联邦警察与州警察分置,制度规定较为分散。疏散的立法赋予警察较多的执法自由裁量权,在为警察灵活执法提供便利的同时,也为警察执法活动埋下了过度执法和歧视执法的隐患。美国公民参与警务监督机制在警察暴力执法横行下催生,1935年美国提出市民审查(citizen/civilian review)这一概念, 成立市民监督委员会进行警务监督[4],其不单单着眼于受理公民对警察不当行为的投诉,而是越来越侧重于对公民投诉警察的案件事实调查和责任处理。

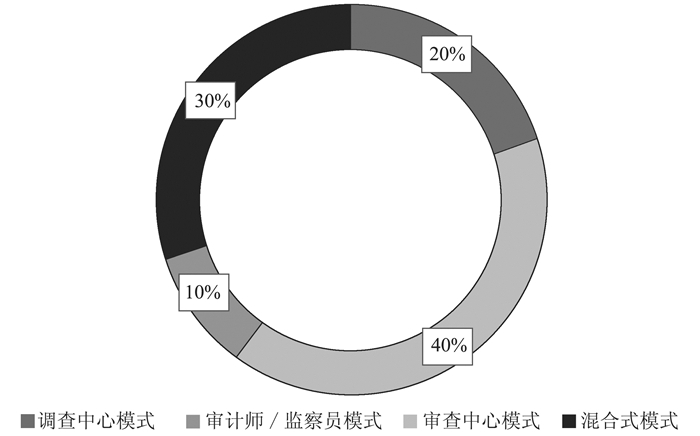

(一) 市民监督审查机构模式划分多年来美国形成多种市民审查监督系统,全美市民执法监督协会(National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement)①将市民监督警察机构主要分为: 调查中心模式(The investigation-focused model)、审查中心模式(The review-focused model)和审计师/监察员模式(The auditor/monitor model)②。调查中心模式下市民监督委员会可以对警察不当行为投诉进行独立调查,调查结束后向警长提出对涉诉警察是否以及何种程度处理建议。这一调查过程独立于警署,甚至可以取代警察内政局的调查程序。审查中心模式的市民监督机构在警察内政局对涉诉警察不当行为完成调查后,对其调查结果进行审核并提出建议。审计师/监察员模式监督效力最有限,不审查个体公民投诉案件,仅为警察政策、警察执法行为或警务培训提出改进建议。混合式监督模式兼具调查、审核职能,但独立性不强。2016年主要城市首长协会(Major Cities Chiefs Association,简称MCCA)统计调查市民监督模式,分析发现目前美国适用最广的市民监督类型是审查中心模式和调查中心模式,见图 1[5]。调查中心模式的监督机构独立性最强,也是目前美国市民监督机构改革的整体趋势,本文主要讨论的市民监督机构类型为调查中心模式。

|

图 1 MCCA成员不同市民监督审查模式适用比例情况 |

① 全美市民执法监督协会成立于1995年,是美国市民和民间团体组成的非营利组织,旨在构建完善的美国警察市民监督体系,强化警察追责机制。

② Darrel W. Stephens、Ellen Scrivner、Josie F. Cambareri在2018年对市民监督机构展开实证研究并进行机构模式划分,该研究调查样本为78个市民审查机构的回馈报告,其中包括美国的68个主要城市的市民审查机构以及加拿大的10个市民审查机构。

(二) 制度要件 1. 市民监督警务机构成员构成美国各地市民审查机构的成员构成情况大不相同,一些警局虽然设置了某种形式的市民监督机构,但是机构成员中包括警务人员,而非纯粹意义上的市民监督机构,如洛杉矶、菲尼克斯、旧金山、巴尔的摩等市。Udi Ofer①的研究对全美排名前50的警察部门及其市民监督委员会进行分析,有26个警局未设置纯粹意义的市民监督委员会,其成员包括部分在任警官。其余24个纯粹市民审查机构中,多数成员由市长提名任命或由警长和市长联合任命,如纽约市民监督委员会13名成员中的8名由市长和警长任命。达拉斯、迈阿密-戴德、拉斯维加斯、底特律、亚特兰大、迈阿密、纽瓦克等城市的市民监督委员会成员由公民代表或公民组织提名,而非市长提名。

① Udi Ofer根据2013年美国全职宣誓就职的警察人数,列明全美前50名的警局,对其市民监督委员会权限进行统计。本文样本数据50个警局中24个建立纯粹市民监督委员会的城市警局,具体包括纽约市警局、芝加哥警局、费城警局、华盛顿警局、休斯敦警局、达拉斯警局、巴尔的摩警局、迈阿密-戴德警局、拉斯维加斯警局、底特律警局、孟菲斯警局、密尔沃基警局、旧金山警局、火奴鲁鲁警局、亚特兰大警局、乔治王子城警局、印第安纳波利斯警局、克利夫兰警局、圣路易警局、迈阿密警局、纽瓦克警局、辛辛那提警局、阿尔布开克警局、波特兰警局。

2. 投诉监督的案件范围市民监督委员会处理投诉案件范围较广,包括警察过度使用武力、滥用职权、非法逮捕、非法拦截、非法搜查、执法不礼貌或不尊重行为、使用攻击性语言和歧视性行为等诸多方面。2016年MCCA机构研究指出95%的市民监督机构可以处理警察所有使用武力的投诉(不包括过度使用武力),对于警察过度使用武力不当执法,所有参与调研的市民监督机构均可受理此类投诉[5]。80%以上的市民监督机构对于警察滥用职权、非法监禁、不适当搜查或扣押、骚扰、辱骂或有冒犯性语言等行为均有受理裁决权限。但部分市民监督委员会通过对警察不当行为的严重程度进行界分来确定其受理投诉的范围,如2016年菲尔克斯郡市民监督委员会不处理情节过重的警察不当执法案件,警察涉枪执法事件即不在其受理范围内[6]。

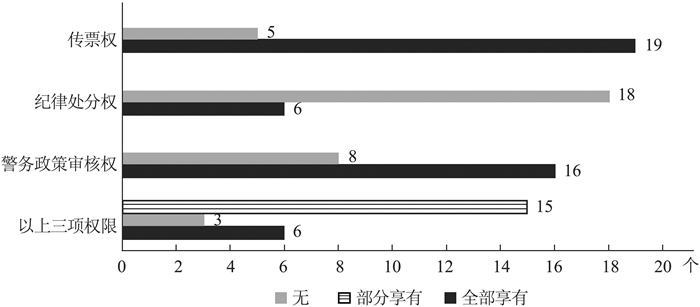

3. 市民审查委员会权限范围市民监督委员会的权限主要包括调查权、纪律处分权和警务政策审核权三项[7]。调查权集中表现为传票权,即市民监督机构自行决定传唤证人和调取文件对案件事实进行调查核实,包括传唤被投诉警察、投诉人、其他相关证人,调取警察内部纪律文件、医疗文件记录、监控录像以及与此相关的各种材料。Udi Ofer[7]的市民审查监督研究发现,全美前50名的市民监督委员会中仅19个享有传票权,如图 2所示[8]。纪律处分权是市民监督委员会在调查核实事实后,对涉案警察提出处理建议送交警署。纪律处分权并非市民监督机构享有独立于警署的对涉诉警察的绝对处分权,而是监督委员会的调查结果和处理建议能够被警署充分考虑,并有影响最终处理结果的空间,仅6个委员会(芝加哥、华盛顿特区、底特律、密尔沃基、旧金山和纽瓦克)享有此项权力。警务政策审查权是指市民监督委员会可以对警局针对警察执法、警务工作的基本政策进行审核,对于不当政策提出修改建议,防止不当政策诱导下发生更多警察不法行为。遗憾的是,很多市民监督委员会并未被授予警务政策审查权,在不当政策监督层面恐力不从心。在Udi Ofer统计的市民监督委员会中,仅有6个监督委员会享有全部三项权力。民众对市民审查机构权力空置无用不满,强烈要求赋予市民监督委员会更多的权力对警察进行监督[9]。

|

图 2 美国24个市民审查委员会权限范围图 |

美国市民监督委员会制度核心机理在于公民主导调查程序,发挥异体审查对警察权运行的独立监督效用。公民对市民监督委员会制度一直寄予厚望,但美国近年来警察暴力执法事件频繁,市民监督委员会制度实施举步维艰、监督收效甚微。一方面是制度运行难见实效,另一方面是公民继续强力支持。原因是在缺乏公民独立审查机构情况下,公民诉求受制于警局,警局内政监察部门及内部监察员普遍怠于行使监督控制职能,审查处理结果往往是偏袒涉案警察或是长时间不予处理,民众对警局内设监督机制的信任逐渐减弱。相比于公权力监督警察机制,在发生警察执法行为不当时,市民监督机构的公民主导性、外部独立性和程序正当性特征具有不可比拟的优势。市民监督委员会被赋予公民独立外部监督的价值定位,尽管目前实际运行效果差强人意,但该制度依然是美国公民认为能够有效弥合甚至部分替代公权力监督警察执法的上佳机制,其具有两方面不可比拟的优势[5]。

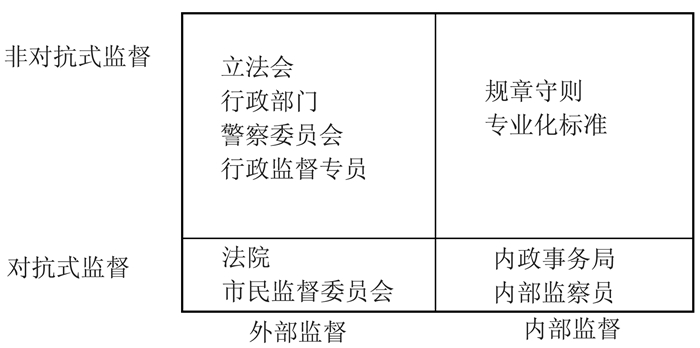

其一,市民监督委员会能够突破内部监督“自我监督、自我袒护”的怪圈,以对抗式监督形式实现涉诉公民的直接参与。现代法治国家为监督警察权运行尝试构建了多种监督审查机制,根据监督主体与被监督主体的结构隶属关系分为外部监督和内部监督;根据监督程序特点分为对抗式监督对①和非对抗式监督[10],如图 3所示[11]。美国市民监督委员会既是外部监督,又属对抗式监督。美国内政事务局或内部监察员均为警察体系的一部分,由警察内部成员组成,负责接收、调查和裁定对警察的投诉。但是内部监督难逃自我审查不公正的原生性问题,由被投诉者主导投诉调查程序,违反自然公正规则,有明显程序缺陷。另外,美国警察体系存在“沉默的蓝墙”或称“沉默的同谋”,即警察之间通过说谎或其他方式掩护其他警察不当执法行为[12]。在保护彼此免受外部审查层面,美国警察尤为团结,这进一步加剧公民对内部审查的不信任[13]。市民监督委员会采用与内部纪律处分制度相异的投诉调查程序,脱离于警察体系设置,成员由公民而非在任警务人员组成,独立行使调查权,符合异体监督的要求,能够体现裁判者独立的程序规则。同时,在市民监督委员会处理投诉警察不当执法过程中保证涉案公民的程序参与权,这种公众参与是更直接的实际参与。在遵循严格正当程序的基础上被投诉警察和投诉公民直接参与投诉程序来解决对不当行为的指控,这是市民监督委员会作为对抗式监督机制相对于其他非对抗式监督机制的显著优势。

|

图 3 现代警察监督机制类型划分 |

① 抗式监督这一概念衍生于对抗式审判程序,特点也与其相似,强调涉案双方的充分参与,但处理的主体不同,对抗式审判程序主体为法院,对抗式监督程序主体为准司法机构或其他裁判机构。

其二,相较于同为外部对抗式监督的司法程序,市民监督委员会具有时间、经济成本优势,普通民众接受度更高。相较于富人阶层,美国普通民众群体往往遭遇更多的警务问题,法院通常耗时长且成本高,普通公民向法院请求司法救济信心不足,也缺乏足够财力支撑旷日持久的诉讼。另外,有学者认为司法监督在控制警察不当执法行为方面往往是失效的,法官很少在警察不当执法的刑事案件中作出有罪判决。造成这种低判决率的原因在于警察经常在孤立环境中执法,此类事件的主要证人就是被诉警察及其同事,警察倾向于不作证甚至作伪证以避免其同事处于不利地位,证据层面难以达到有罪证明标准[14]。现实中大多数不当执法案件中的原告声誉都不尽如人意,而警察因其所担任的职务而受人尊重,诉讼中充分证明警察违法行为难度极大[15]。这些因素导致诉讼作为警察不当行为控制机制效果不佳。昂贵又漫长的司法程序促使一些投诉人寻求某种形式的法外司法,市民监督委员会就是一种低成本的替代性方案。程序结构层面,市民审查机构不会基于阶级或地位来歧视投诉人。换言之,即使处于社会相对底层的民众也可以充分适用这一程序。程序成本层面,市民监督委员会处理案件不像法院诉讼程序那么昂贵、冗长、程序严苛。

在制度价值层面,美国市民监督委员会无疑是理想化的,也是符合美国社会文化追求的。市民监督委员会可以就投诉案件的调查结果进行信息公示和市民听证,并形成书面报告向警长递交处理建议。公民通过信息公开交流机制能够知晓市民审查机构的调查结果,形成一般性公民监督氛围。警长在决定对被诉警察处以何种纪律处分时,应当充分考虑市民监督委员会的建议。市民监督制度对警察不当执法责任追究形成受理投诉—事实调查—处分建议的完整处理模式。在这一模式运行中,警察不当执法责任更加明确,监管更加到位,市民监督制度运行能够推进警察责任制的贯彻。但是,私权力机构本质上不具有强制力,市民监督委员会运作方式要求能够独立调查和纪律处分,这意味着其监督更具强制性和规制力。对于纯粹的公民机构这样的赋权和行权是难以实现的,这也是美国市民监督委员会在现实运行中遭遇的窘境,价值层面的理想设定与现实层面的难以实现令人省思。

三、美国市民监督委员会实践之困境美国市民监督委员会制度面临警察群体强烈反对、种族歧视浸入执法、公民机构软化无力等多重阻碍,在后续的改革中吸取经验教训,破除实践困境尤为重要。

(一) 难以破除警察群体的反对壁垒美国警察群体强烈抵制专职公民机构监督警察执法,市民监督委员会运行的外部体制阻力难以攻克。联邦体制下美国警察体系在全国范围内没有统一的最高领导指挥机关,联邦警察、州警察、地方各市郡警察机构分别受联邦政府、州政府及地方市郡政府领导,警察机构之间无隶属关系,相互独立,各自为政。美国警察执法权力高度分散、多元的执法方式导致警察执法裁量空间大,监督缺乏明确划一的标准。警察群体本身对公民监督极为排斥[16],其对市民监督委员会的专业性表示质疑,认为无执法经验背景、来自社会各个行业的普通公民难以准确界定警察专业执法行为的合法性与合理性,在公民监督程序中警察受到不公正处理时无法得到程序救济。警察更青睐警署内政局监督,由他们的警察同事组成监督机构,以警署内部纪律调查方式处理不当执法行为。但是内政局监督效果并不理想,自我监督的程序正当性与结果公正性均难以保证。有研究发现,即使美国警察暴力执法问题已经非常严重,警局内部审查机构依然常态化忽略应调查的不当执法案件,且已经启动的调查极为敷衍,极少对涉案警察进行纪律处分[17]。

“9·11”恐怖事件后,美国警察军事化趋向加强,警察权加速扩张膨胀,来自警察群体的反对使得市民监督委员会改革愈加难行。遭遇恐怖袭击之后,美国政府突出保障“国家安全”,通过“爱国者”系列法案扩张警察机关的权限,警察有权搜索电话、电子邮件、医疗、财务和其他种类的记录等,对公民权利干预无孔不入。同时,政府给予警察更充沛的资金支持,授权配备大量军用武器装备和进行日常反恐武装训练,警察部门与军事部门之间界限模糊,警察执法方式攻击性加强[18]。美国警察体制军事化增大暴力执法的潜在可能,强势的警察权力主体愈加难以接受公民监督的规制。警察群体的反对和敌意使得市民监督委员会工作开展更为困难,调取证据无果,传唤警察失败,送交警署的建议无人问津。得不到警署的配合,市民监督委员会仅能进行形式审查,难以真正行使调查监督的职权。

(二) 难以消解种族歧视浸入警察执法的沉疴宿疾美国始终不能摆脱种族问题的桎梏,即便经过多年民权运动的努力,种族歧视问题依旧严重,且浸入美国社会各个领域,警察执法领域也难逃其荼毒。美国警察针对非裔等少数族裔人群的拦截率、搜身率、逮捕率、击毙率均高于白人[19],结合美国人口数据,全美每年有12%的司机会遭遇警察拦截,但少数族裔司机被拦截高达24%[20]。警察执法中非裔美国人被击毙的概率是白人的3倍,在未持有凶器的受害者中,2/3是黑人或少数族裔[21]。2017年7月的一项盖洛普民意调查显示,57%的美国人对警察正当执法抱有信心。然而,不同族裔公民对警察执法的信任度存在较大差异:黑人受访者为30%,西班牙裔受访者为45%,白人受访者为61%[5]。

美国种族歧视问题积重难返,种族歧视浸涉警察执法环节对市民监督委员会制度运行产生因果性循环。一方面,警察权具有法定的高强制性,警察执法明显的暴力性施加于普通公民本就会极大限制公民人身、财产权利,混杂明显的选择性执法、歧视性执法加重强制执法行为带来的社会损伤,后续司法程序中延续种族歧视带来的不公正[22]。差异性执法加剧非裔及其他少数裔公民对警察执法甚至整个社会体制的不满,少数族裔公民强烈要求通过其信任的公民监督机构审查警察执法行为,解决少数族裔公民遭受警察不当执法问题。另一方面,根深蒂固的种族歧视观念不仅浸入警察执法,而且市民监督委员会成员结构也受其影响。市民监督委员会成员结构以美国白人公民为主,非裔、西班牙裔等少数族裔成员极少,其难以影响市民监督委员会的决策运行。白人公民主导的市民监督委员会在受理公民投诉警察不检行为中依然掺杂种族歧视,对于少数族裔公民的投诉置之不理,怠于解决,或处理结果倾向于偏袒白人警察,劣势累计效应下加剧少数族裔参与公民监督的难度。市民监督委员会如何突破这种系统性种族偏见实现独立公正监督,在审查规范警察不当行为中消解种族歧视带来的执法差异,引导警务工作良性运作仍未可知。

(三) 市民监督委员会监督力度羸弱美国市民监督委员会具有公民监督的天然非强制属性。与国家公权力性质的监督不同,公民监督属于自下而上的监督形式,不会直接产生具有行政处分效力或司法裁判效力,但能为公权力机关提供建议,从而影响监督结果实现监督目的。美国市民监督委员会的运作符合这一机理,其成员由非担任公职的普通市民组成,调查结果及纪律处分建议不具有强制性,不对涉诉警察直接产生处分效力,其建议能否被采纳以及多大程度上被采纳取决于警局、内政局的最终决定。目前市民监督委员会的监督结果受制于公权力主体的决定,其本身并没有实际决定权甚至是实际影响力。

监督委员会调查结果和处理建议是否以及在何种程度上对警察进行纪律处分发生影响,决定着市民监督机构的独立调查是否真的有意义。如果市民监督委员会不能对最终处理结果产生任何影响,警长拥有完全的酌处权来忽略市民监督委员会的调查和建议,则市民外部监督机构形同虚设,失去效用。如2012年纽约市市民投诉市民监督委员会对258起案件提出建议,警局仅采纳了25起案件的建议(占9.7%),在104宗警察不当执法的个案中,警务人员没有受到纪律处分(占40.3%)。具体而言,2012年纽约市市民投诉市民监督委员会258项针对纽约市警务人员的投诉经调查得到证实。委员会建议对175起案件进行起诉,对70起案件进行纪律训诫,对12起案件进行行政指正,对1起案件未做出处理建议。在市民投诉监督委员会建议起诉的175起案件中,纽约警察局只起诉了7起,在其中76起案件中,警察没有受到纪律处分[23]。这样的处理结果损害了市民监督委员会的权威和公信力,一个薄弱无力的市民监督机构比没有市民监督机构更糟糕,因为它给人一种独立问责的幻象,但实际上缺乏问责的可能。

(四) 公民监督配套措施设置乏力美国市民监督委员会本身的配套措施的设置乏力,体现在成员构成、资金来源、信息公开等方面。市民审查机构的成员构成对于判断该机构是否独立于警局工作,是否具有机构和职能上的合法性和完整性至关重要[24]。调查中心模式的市民监督委员会在形式上符合公民监督要件,但成员基本由市长或市议会提名,由公民组织提名的较少,这导致公民在委员会领导结构中缺乏直接参与,监督委员会的监督工作受制于市长、市议会,公民决策表达代表性不够。市民监督委员会成员的产生不仅应脱离警署干预,也应从市长及市议会的影响中抽离。另外,警务工作具有较强专业性,监督警察执法是否合法适度需要大量专业知识与经验进行判断,当前的市民监督委员会尚未选取有专业知识或经验背景的公民从事监督审查,难以克服公民个体自发监督时信息不对称、专业水平不足的结构性障碍。

美国市民监督委员会运行失灵一部分原因是资金供给不足,受制于警署。市民监督委员会缺乏独立充足的经费支持,审查工作的开销费用大部分从警局办公经费中拨付,监督机构运行依赖被监督对象经济支持,监督主体易丧失独立性。且警署对公民监督机构一贯持抵触态度,其不愿提供支付公民监督机构聘请必要专业工作人员所需的费用。监督委员会正常履职所需的聘请法律顾问、数据分析师、审计员、会计等酬金缺乏稳定充足来源,更难以履行独立调查职责,行权时力不从心,无法实现预期的监督效用[25]。

另外,美国市民监督委员会信息公开不够全面及时。公民监督机构作为处理公民投诉警察不当执法的常设机构,应当能够长期进行全方位多维度的民意征集与信息分析,其体现的民意诉求和数据发展趋势是警务建设完善的重要信息导向。美国市民监督委员会工作面对大量的警务实践信息,如收到的投诉数量、投诉类型、投诉的基本事实、投诉的处理方式以及发布的纪律处分等,这些信息应当及时公开。该机构应发布年度报告总结其全年的工作并确定可能的趋势。更进一步,应与警察部门合作以报告有关警务实践的基本数据,如拦截搜身行为、搜查、使用武力、逮捕和传票。但是目前美国市民监督委员会信息公开公示工作并未达到及时有效的程度,社区公民无法通过便利方式自行查询,这很大程度影响了市民监督委员会工作的透明度和可信度[26]。

四、美国市民监督委员会改革之启示美国市民监督委员会的改革曲折难行,实践过程中既有保障公民有效参与警务监督的有益启示,也有诸多值得反思的经验教训。美国这一实践改革对于完善我国警务监督机制的核心启示在于如何发挥公民监督在社会治理中的作用,在警民纠纷解决机制中切实提高公民的参与度和影响力。具体而言,应当充分重视公民参与警务监督的意义,在公民监督范围内合理参与,不可逾越公民参与警务监督的必要界限,主要从强化警务信息公开的推进;完善警务听证制度,强化公民意见表达;在警务考评机制中引入公民参与。

(一) 充分重视公民参与警务监督近年来,我国警察的执法效能显著提高,但警察滥用职权、执法失当问题仍存在,警察执法失当、滥用自由裁量权侵犯人民群众生命健康、人身自由、财产隐私的现象时有发生,“躲猫猫死亡”“喝开水死亡”“睡觉死亡”等侵犯公民权利的恶性事件使警察执法工作备受质疑,警民关系有时稍显紧张。我国警察机关肩负行政执法和刑事执法双重重担,需要通过完善的监督机制规范警察权运行。现行警务监督体系以国家公权力监督为主导,人大监督、监察委监督、司法监督、警察系统内部监督等机制都具有内生性,即以权力监督权力[27]。警察执法工作繁复多样,公权力互助属性使得权力监督权力模式易出现监督死角和责任追究黑箱,以公民权利监督警察权能够脱离公权力监督的原生性弊病,以最广泛的监督主体、监督方式对警察执法行为进行全方位审视评判。美国市民监督审查机构经历了从警局内设到外置独立的长期调适,体现了公民监督的不可替代性,符合权利监督权力的发展趋势,公民监督警察能够补充强化其他监督机制的效用,对规范警察执法具有独特的价值效益。

重视公民监督是规范警察执法的一项应然路径选择,在我国公民参与警务监督有良好的制度土壤。我国是社会主义法治国家,一切权力属于人民,公民监督深植于人民主权原则。公民监督权是公民权利与主权之间的纽带,是人民主权的必然要求[28], 公民通过行使监督权保障国家公权力运行符合人民意志,防止权力滥用侵摄广大人民利益。《中华人民共和国宪法》第四十一条规定公民对于国家机关和工作人员有提出批评和建议的权利,针对其违法失职行为公民可以提出申诉、控告和检举①,这是宪法层面对公民监督权的宣示确认。“作为一种自下而上的监督形式,它是一种非国家性质的监督,一般不具有严格的法律形式,也不具有法律强制性的后果,但公民监督是整个国家监督体系中的重要组成部分,它直接体现了民主监督的本质,体现了人民民主。”[29]《中华人民共和国警察法》规定了警察必须倾听人民意见和建议并接受人民监督②,“人民”作为一个整体的政治性概念,不能作为统一体全部参与直接监督,作为整体可通过人民代表大会形式进行监督,或者作为人民的个体成员以公民形式进行警务监督[30],这也是我国公民参与警务监督的直接依据和重要支持。

①《中华人民共和国宪法》第四十一条规定:“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。”

②《中华人民共和国人民警察法》第三条规定:“人民警察必须依靠人民的支持,保持同人民的密切联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,维护人民的利益,全心全意为人民服务。”

我国日益重视公民参与在警务监督机制完善中的作用。党的十七大报告强调“依法保障人民的知情权、参与权、表达权和监督权”。党的十九大报告要求“加强对权力运行的制约和监督,让人民监督权力,让权力在阳光下运行”;“扩大人民有序政治参与,保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督”。党的十九届四中全会尤为重视完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,强调公民监督是国家良法善治、治理能力现代化的重要一环。2016年中央全面深化改革领导小组审议通过《关于深化公安执法规范化建设的意见》,将公安执法规范化建设作为一项重要的依法治国方略[31],着重强调警察应树立执法为民理念,严格执法监督,健全公民举报投诉事项的受理处置、核查督办以及结果反馈工作机制,努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中感受到社会公平正义。

(二) 划定公民参与警务监督的界限美国公民监督警察执法的实践混杂着政治干预、种族歧视、警民敌对等社会沉疾,市民监督委员会制度经历了频繁废立、大幅改革的艰难实践,在多重阻碍中呈现外部监督缓缓强化的态势。美国市民监督委员会的特殊之处在于以纯粹的公民性质机构对警察不当执法进行监督,且被授予独立调查、处分建议等权限。英国、加拿大等其他国家也设置了类似的公民机构监督警察执法,但大都侧重于民意收集和执法反馈建议,而美国愈加侧重对警察不当执法案件的独立调查处理,通过公民介入原本属于由公权力主导的调查程序以还原事实真相,以一种类似准司法形式进行公民监督。但公民监督为非强制性监督,纯粹公民性质的美国市民监督委员会能否以扩大权限的方式产生强制力、公民监督机构的定位与权力范围界限如何值得思考。

公民监督是公民个人或公民组织团体通过举报、投诉、调查、提出建议等方式,对国家公权力运行进行评议、审查和监督的活动。公民监督有其固有属性和特质,其不可规避的运行特点正是其行使界限所在。公民参与警务监督有其权利行使的边界,试图超越权利行使边界与其本质属性相悖,公民监督的优势与劣势本就具有一体性。首先,公民监督具有广泛性。一方面,监督主体范围广泛,各行业公民均可参与监督,不受职业、民族、性别、宗教等因素限制。另一方面,公民监督的形式广泛,不受时间、地点、空间限制,不必拘泥于行政或司法的特殊形式或程序。其次,公民监督具有经常性,公民监督活动往往是持续进行的。公民可以就警察某个执法行为和某类执法行为进行长期监督,也可以针对警务政策提出意见,将事前监督与事后监督结合。然而,公民监督的广泛性、经常性与分散性、非机动性紧密相连,缺乏明确组织机构的公民监督难以形成有效的监督力量,在非群体性警察侵权行为中,公民缺乏监督动力。最后,公民监督与国家公权力性质的监督不同,公民监督不具有强制性,这是由其基本属性决定的。公民将权利让渡予国家,形成有强制力的公权力机关,公民监督注定不能以公权力行使方式进行。美国对市民监督委员会扩宽授权,赋予市民机构调查权、纪律处分权以弥补甚至是部分替代公权力机构对警察执法的监督,但过度授权恐已超越公民监督的本质和应有的界限,其运行实效也不甚理想。目前,在我国建立独立的公民机构从事警务监督俨然缺乏现实土壤,且难以逾越独立公民机构所存在的监督界限鸿沟。在完善我国公民参与警务监督机制过程中不宜过度改革、发力过猛,不能超过公民监督应有的界限。

(三) 我国公民参与警务监督机制的具体措施不同于美国,我国警察不当执法问题不存在枪支泛滥、种族歧视的困扰,但是公民参与警务监督机制未能制度化,警察权强势运行,不规范的执法行为侵害公民合法权益的事件时有发生。虽然随着公民监督意识的觉醒,公民参与警务监督的热情日益高涨,警察执法机关也越来越注重通过媒体平台为自己的不法行为注脚,但是困于警方自我审查、监督的内生性,局部警民关系的紧张性,公民对于警察自我监督、不规范执法处置结果认可度有待提高。产生此种现象的本源在于公民对警察的不信任,警民之间缺乏“近距离”的了解机制,由此导致二者无形之中处于对立面。如何增进警民之间的沟通,加强公民对警察执法的监督需要立足于我国国情,借鉴域外有益的实践进行制度创新。结合美国市民监督委员会的实践经验教训,我国目前不宜建立独立的市民监督警察机构,而是应着眼于强化公民参与,以保障公民知情权、参与权为核心完善公民参与警务监督机制。

第一,强化警务信息公开的推进,加强公民监督的透明度与警察问责制衔接的顺畅度。就权利和权力的关系和互动趋势而言,权利的行使是以权力的公开运行为前提的[32]。警务信息公开是保障公民知情权的体现,是公民有效参与警务监督的基础。通过执法信息公开、警务政策变化公示为警民交流提供基础平台,公民在知情基础上行使监督权,能够有效提升公民参与质效,强化外部监督,同时舒缓紧张的警民关系,提升公众对警察执法的信心和认可。美国芝加哥、华盛顿、洛杉矶、巴尔的摩、丹佛等多地市民监督委员会改革中,监督委员会定期举行公开会议向社区成员汇报其审查活动,接受市民提问,定期反馈居民提出的建议[33]。英国的公民参与警务监督体制也是走上独立实体外部监督的方向,且侧重于警务信息的公开与交流[34]。近年来我国不断推动智慧警务建设,为警务信息公布提供更为便利的平台,对公安行政执法信息、公安刑事执法信息进行定期公布[35]。同时,在信息公开平台中应注意对公民投诉警察不当执法的公开,包含收到的公民投诉数量、收到的投诉类型、投诉的基本事实、投诉的处理结果。

第二,完善警务听证制度,强化公民意见表达,形成警民沟通机制。美国市民监督委员会的一个独特之处即呈现对抗式监督形式,在遵循正当程序的基础上被投诉警察和投诉公民直接参与投诉程序来解决对不当行为的指控。在市民监督委员会处理投诉警察不当执法程序中,公众参与不仅具有象征意义,而且是更直接的实际参与。出于化解警民纠纷的目的以及我国难以实现对抗式监督的现实考量,我国可考虑构建警务听证制度,对于公民对警察不当执法投诉、警察不当执法的恶性案件,在处理过程中启动警务听证程序。警务听证程序由涉案警察所属单位的上级公安机关召开并主持,通过涉案警察与公民的观点交流、理由沟通、举证质证、说理辩驳等过程了解警民纠纷和争议所在,在事实清楚、证据确实充分的情况下提出纠纷解决方案,再征求听证参与方的意见,最终作出决定,并将听证过程留痕记录,以备后期查询。警务听证过程中,应采取直接言词听证方式,尽量避免书面形式的听证和请示汇报式的听证[36]。

第三,在警务考评机制中引入公民参与,将公民监督作为警务质量考评的重要参考来源。《公安部〈关于改革完善执法质量考评制度的意见〉解读》《公安机关执法质量考核评议规定》等规范文件提出对警务质量考评机制的完善路径,尚未将公民评价作为警察执法质量考评中的重要参数。将公民参与纳入警务考评是公民监督发挥实效的重要一环,公民监督本属间接监督的一种,公民意见、建议与警务处理之间缺乏有效衔接将导致公民监督形同虚设,这也是美国市民监督委员会难以破解的围墙。在公安系统执法质量考评中全面纳入公民参与正是在公民监督与警务质量评价间建立明确的效果联系,尤其是涉及公民投诉警察不当执法的纠纷处理方面。全面构建警察执法工作社会评价机制,公民可通过线上、线下警务质量考评系统对警察执法进行评价,公民评价在最终警务绩效考评中占据一定比重。警察执法质量考评范围包括公安机关办理刑事、行政案件,行政复议、应诉、国家赔偿、控告申诉案件中的执法情况,在行政管理中的执法情况以及内部执法监督和民警执法违法情况。

五、结语美国市民监督委员会制度的改革难言其为成功抑或失败,该公民监督机构经历多次废立、多番改革,改革实效与预期目标存在差距,近期在部分地区呈现良性运作的态势。一场失败的改革或者探索中的制度可能比一项成功的制度带给我们的启示更多。如何对警察执法进行监督,是所有力图摆脱警察国家迈向法治的主权国家必须思考、解决的问题,美国市民监督委员会制度则提供了一个可供研讨的对象。在美国公民参与警务监督的实践中,有很多值得思考的论题,如独立的公民监督警务机构的价值、公民主导下的警务监督机构如何有效运行以及公民监督能否破除公权力坚实的壁垒和本土制度藩篱,公民监督权的边界在何处。完善我国公民参与警务监督机制任重道远,如何充分发挥公民监督在社会治理中的作用,警民纠纷解决机制中如何切实提高公民的参与度和影响力,均是国家治理现代化中需要思考的问题。

| [1] |

央视新闻. 美国: 警察针对少数族裔暴力执法仍在发生[EB/OL]. (2020-07-14)[2020-9-20]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1672179704243854761&wfr=spider&for=pc.

|

| [2] |

AlI M U, PIROG M. Social accountability and institutional change: the case of citizen oversight of police[J]. Public administration review, 2019, 79(3): 410-411. |

| [3] |

FORT WORTH. History of civilian oversight of law enforcement overview[EB/OL]. (2006-12-30)[2020-09-20]. https://www.fortworthtexas.gov/departments/opom/history.

|

| [4] |

PEREZ, DOUGLAS W. Common sense about police review[DB/OL]. (1994-12-30)[2020-09-20]. http://fycel.katalog-czesci.info/Common-Sense-Police-Review%7CDouglas-Perez.cgi.

|

| [5] |

DARREL W STEPHENS, ELLEN SCRIVNER, JOSIE F CAMBARERI. Civilian oversight of the police in major cities[DB/OL]. (2018-12-29)[2020-10-20] https://majorcitieschiefs.com/pdf/news/civilian_oversight_of_the_police_in_major_cities.pdf.

|

| [6] |

FAIRFAXCOUNTY. 3 things to know about the police civilian review panel[EB/OL]. (2016-12-06)[2020-07-24]. https://www.fairfaxcounty.gov/news2/3-things-to-know-about-the-police-civilian-review-panel/.

|

| [7] |

UDI OFER. Getting it right: building effective civilian review boards to oversee police[J]. Seton hall law review, 2016, 46(4): 1053-1062. |

| [8] |

JUSTIN FENTON. Civilian review board still concerned about lack of meaningful role[EB/OL]. (2014-06-26)[2020- 07-20]. https://www.baltimoresun.com/news/crime/bs-xpm-2014-06-26-bal-civilian-review-board-still-concerned-about-lack-of-meaningful-role-20140626-story.html.

|

| [9] |

BILL DRIES. Civilian review board debate flares before council delay[EB/OL]. (2015-07-09)[2020-11-21]. https://66.194.101.16/news/2015/jul/9/civilian-review-board-debate-flares-before-council-delay/.

|

| [10] |

GOODPASTER, GARY. On the theory of American adversary criminal trial[J]. Criminal law & criminolooy, 1987, 78(1): 118. |

| [11] |

ROD MORGAN, PAUL SWIFT. The future of police authorities: members views[J]. Public administration, 2007, 65(3): 259-276. |

| [12] |

REISS A J, BORDUA D J. Environment and organization: a perspective on the police[DB/OL]. (1963-09-02)[2020-10-20] https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/environment-and-organization-perspective-police-police-six.

|

| [13] |

THOMAS B, DAVIDL L C. Police deviance, third edition[DB/OL]. (1994-12-29)[2020-10-20] https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/police-deviance-third-edition.

|

| [14] |

VAN MAANEN J. Policing socialization: a longitudinal examination of job attitudes in an urban police department[J]. Administrative Science Quarterly, 1975, 20(2): 207-228. DOI:10.2307/2391695 |

| [15] |

HERMAN GOLDSTEIN. Administrative problems in controlling the exercise of police authority[J]. Journal of Criminal Law, 1967, 58(2): 160-172. |

| [16] |

GOLDSMITH A. Taking police culture seriously: police discretion and the limits of law[J]. Policing and society, 1990(1): 91-114. |

| [17] |

OLUGBENGA A. How civilian review boards can further police accountability and improve community relations[EB/OL]. (2018-06-25)[2020-09-20]. https://scholars.org/brief/how-civilian-review-boards-can-further-police-accountability-and-improve-community-relations.

|

| [18] |

何兵. 美国警察的军事化及后果[J]. 行政法学研究, 2017(4): 118-124. |

| [19] |

BARRY R. Mapping police violence[EB/OL]. (2020-05-31)[2020-9-20] https://ritholtz.com/2020/05/mapping-police-violence/.

|

| [20] |

ROBERT B, SHAWN D B, RAY P, et al. Demographic patterns of cumulative arrest prevalence by ages 18 and 23[J]. Crime & delinquency, 2014, 60(3): 471-486. |

| [21] |

SAMUEL SINYANGWE. Mapping police violence[EB/OL]. (2018-11-07)[2020-9-20]. https://socy.umd.edu/sites/socy.umd.edu/files/samuel_nov_17.pdf.

|

| [22] |

亚历山德拉·纳塔波夫. 无罪之罚: 美国司法的不公正[M]. 郭航, 译. 上海: 上海人民出版社, 2020: 152-154.

|

| [23] |

KATHLEEN HORAN, NOAH VELTMAN. Police officers rarely disciplined by NYPD for misconduct[EB/OL]. (2014-08-27)[2020-09-20]. http://www.wnyc.org/story/nypds-po-track-record-meting-out-discipline-officer-misconduct/.

|

| [24] |

MELCHOR C DE GUZMAN. Integrity, legitimacy, efficiency, and impact: do all these matter in the civilian review of the police? [D]. Cincinnati: University of Cincinnati, 2001.

|

| [25] |

孙懿贤, 吴瑜宁. 美国警察使用致命暴力执法的政策发展、现行状况与改革方向[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2020(5): 42-52. |

| [26] |

段林萍. 警察监督的民主化探索: 公众投诉警察的域外经验及启示[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2016(2): 52-57. |

| [27] |

赵祖斌. 论适度公开原则在职务犯罪调查程序中的展开[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2020(3): 87-99. |

| [28] |

柳砚涛, 仇婷婷. 论公民个人监督行政执法[J]. 北京行政学院学报, 2014(6): 82-90. |

| [29] |

朱光磊. 当代中国政府过程[M]. 天津: 天津人民出版社, 2008: 280-290.

|

| [30] |

高文英, 邢捷. 警察法学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2017: 363-364.

|

| [31] |

卞建林. 论公安刑事执法规范化[J]. 东方法学, 2019(4): 4-13. |

| [32] |

吴永生. 警务监督理论研究[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2012: 153.

|

| [33] |

OLUGBENGA AJILORE. How civilian review boards can further police accountability and improve community relations[EB/OL]. (2018-06-25)[2020-09-20]. https://scholars.org/brief/how-civilian-review-boards-can-further-police-accountability-and-improve-community-relations.

|

| [34] |

李温. 当代英国警察监督制度改革探析[J]. 国家检察官学院学报, 2013(1): 165-175. |

| [35] |

高文英, 姚永贤. 法治视野下的警务公开范围研究[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2017(4): 133-140. |

| [36] |

汤维建, 王德良. 民事检察听证程序构想[J]. 人民检察, 2020(12): 30-35. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24