2. 华南理工大学 公共管理学院, 广东 广州 510640

2. School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China

粤港澳高校联盟成立于2016年11月,截至目前已有40所高校入盟(广东省24所、香港特别行政区9所、澳门特别行政区7所)。作为自下而上由三地高校自愿组成的大学联盟,已被中央政府提到了重要的战略地位。2019年2月国务院发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》[1]明确指出,要“充分发挥粤港澳高校联盟的作用”,因为它关系到粤港澳大湾区内高等教育资源的整合与互补,也承担着推动未来粤港澳大湾区内创新人才培养与核心产业布局优化的使命。当前中国社会处于转型期,区域的协调发展要以高等教育的职能为依托,因此,寻求粤港澳高校联盟的优化变革,探索提升高校联盟核心竞争力的有效路径,对粤港澳大湾区未来的社会经济教育等多方面的发展有着至关重要的作用。

本文试图以国家竞争优势模型为理论依据,通过对粤港澳高校联盟核心竞争力的综合评估,为粤港澳高校联盟竞争体系的要素发展提出优化建议,以期通过高等教育的竞争优势,把粤港澳大湾区打造成地区嵌入型的世界经济平台。

一、高校联盟及相关研究改革开放带动了中国经济和社会的高速发展,也极大地推动了中国高等教育的大规模扩校、扩招,使得高等教育快速地进入大众化阶段。这种外延式发展模式在发展初期满足了经济社会发展对高等教育量的需求,促进了高等教育跨越式的发展,然而间接地影响了内涵式发展。此外,高校也存在着办学定位、教育发展规划和学科设置同质化现象,这导致区域内的高校之间无序化竞争、教育资源重复投入、办学运营成本不断增加等问题。这些都迫切地要求地方高校间开展横向联合,对各自现有的教育资源进行有效整合,寻求整体质量和效益的提升,形成竞争与合作并存的良性发展局面。为了适应高校自身发展的需要,高校联盟便应运而生。

高校联盟是指两个及以上有着共同的战略目标或对等实力的高校,为提升其核心竞争力,通过协议、契约结成的优势互补、风险互担、协同发展、资源无边界地多向流动的一种松散的合作模式[2]。高校能够通过缔结联盟来学习伙伴的经验性知识,同时能输出自身内部过剩资源并引入外部优势资源,在知识转移与资源整合的过程中对自身核心竞争力进行不断更新[3]。对于联盟所处地域而言,区域内高等教育集群的组建与地域性的产业集群休戚相关,高校之间通过联盟带来的集聚-溢出效应在人才培养、科学研究、社会服务以及文化整合方面不仅左右着区域内的高等教育繁荣,还深刻影响着区域内科技、经济、政治、文化等方面的发展。

对高校联盟的已有研究进行分析,大多数学者都是基于众多国外成功的高校联盟经验来评估国内高校联盟发展模式及其路径,如张新培等[4]从世界一流大学联盟的组织管理特征入手,对我国的高校联盟内部的利益共享机制与可持续合作体系进行分析;向东春[5]立足于美国大学合作委员会,从其运行特点与价值诉求以及社会资本方面进行研究,提炼出开放与共享是优秀大学联盟的关键要素等。当前,我国多数的高校联盟仍存在联盟特色同质化、联盟合作形式化以及资源与结构分散化等特点,一些高校联盟内部实力参差不齐,往往只是牵头高校参与程度较高,这使得高校间难以实现同频共振,夏美武等[6]和朱以财等[7]在指出这些困境的同时,也提出需要从理念制度机制上循序渐进地强化联盟的组织化协同。但是,总的来说,关于高校联盟的文献研究并不是很丰富,而关于高校联盟竞争力分析以及竞争模式构建的研究更是凤毛麟角。

二、粤港澳高校联盟发展的必要性《粤港澳大湾区发展规划纲要》强调高等教育与科技、产业之间的互动,到2025年,粤港澳大湾区高等教育规模、结构、布局更加协调,科教融合、产教融合发展特色更加鲜明。然而,当前这种教育与产业的发展水平不匹配以及在地区间存在差异的情况,迫切地需要我们充分发挥粤港澳高校联盟的作用。

目前,粤港澳大湾区的教育与产业的布局在地区间存在很大差异。粤港澳大湾区90%的优质教育资源集中在香港特别行政区、澳门特别行政区和广州市,即便在这3个城市,教育资源分布也是不均衡的。比如,2022年QS世界大学排行榜显示,香港所拥有的教育资源最为丰富,排名前100位的5所大学均在香港。虽然粤港澳大湾区内仅有的4所国家“211工程”大学全部集中在广州,但它们的世界排名均在250名之外(分别为260位、407位和750名之后)[8]。与这3个城市相比,粤港澳大湾区其他城市拥有较少甚至没有高等教育机构。据2017年的《经济观察报》报道,佛山、深圳和东莞在“中国最缺大学的十大城市”榜单中位列第一、第二和第四名[9]。而这几个城市均是经济活跃、增长潜力大的地区,他们对教育资源和人才的需求更具有迫切性。

就产业分布而言,地区差异更为显著。早年的“前店后厂”模式使香港的服务业、金融业得以腾飞。国家对深圳的规划使得深圳制造业崛起并面向科研创新、高端制造转型。澳门的博彩业发展成为其重要经济支柱产业。而在其他城市,则拥有着不同规模、不同产业的中小企业。我们知道,未来城市将会以城市群的模式发展,这就需要城市与城市之间的系统协作发展。未来城市的发展也是产业群的发展,需要行业与行业之间的协同发展。当前这种教育与产业的发展水平不匹配以及在地区间存在差异的状况,迫切地需要我们就粤港澳大湾区教育与产业深度融合发展进行一个合理的规划研究。比如,美国旧金山湾区委员会经济研究所总裁肖恩·伦道夫曾表示,香港有好的大学,但并没有像硅谷一样形成大学生创办科技企业的氛围,香港高校的科研应该更多地与深圳、东莞等地的产业化与制造能力结合起来[10]。

此外,后疫情时代,全球化国际化的浪潮依然是大势所趋,这也是三地联动聚合成粤港澳高校联盟发展的关键依据。由于粤港澳高校联盟所处的粤港澳大湾区存在“一国两制三个关税区”的特点,高校联盟除了以上所提及的问题,还面临着许多具有粤港澳大湾区地域性特征的内生型困境。社会主义制度与资本主义制度的同时并存导致三地行政壁垒依然存在,高校战略联盟难以服务湾区[11];粤港澳大湾区高校联盟整体规划机制的缺失使得教育、产业、科技相互脱节,“政产学研用”与大学集群发展的联系不能被厘清[12];同时,联盟内部成员高校也有着各自的特殊性,这也体现在各主体的自主性差异,深受西方办学理念影响的港澳高校的办学自主权相对大而宽泛,反观内地,由于权力下放得不彻底,高校的自主权改革屡屡受挫,这也是阻碍粤港澳高校联盟协同发展的又一关键要素[13]。

为了更好地解决这些问题,粤港澳大湾区高校之间要形成有系统的联盟。粤港澳高校联盟作为一个具有资源集合体特征的大学联盟,地处经济高度外向型的大珠三角都市区,亦是我国高等教育国际化的前沿阵地,势必要与其他国际湾区的高等教育集群进行资源上的竞争以及品牌上的角逐。因此,对于粤港澳高校联盟的竞争力分析显得尤为必要。但是,目前联盟尚处初创阶段,还囿于科研共享平台的创设,通过联盟协同效应所取得的学术成果较为稀少[14]。反观更早成立的中国C9大学联盟,在2020年上半年研究成果已经达到218项[15]。由此可见,粤港澳高校联盟目前所形成的竞争优势相对于世界一流大学联盟还是远远不足的,要想充分发挥粤港澳高校联盟的竞争优势,亟须构建粤港澳高校联盟的竞争力基本模型,以寻求粤港澳高校联盟体系发展的长效机制。

三、国家竞争优势理论——波特钻石模型1990年,迈克尔·波特提出一套用来解释一个国家产业或企业竞争优势的理论体系——波特钻石模型。这一模型旨在讨论产业集群如何更加有效地在竞争市场中获得优势地位。波特[16]224认为,决定一个国家产业竞争力主要有四种要素:一是生产要素,包括自然资源、知识资源、资本资源等,企业可以通过选择性地克服不利的生产要素并妥善运用本身的资源与技术来获得竞争力;二是需求条件,指本国市场的需求大小、成长速度以及市场国际化程度,需求市场是产业发展的根本动力,它通过刺激企业进步与创新来提升产业的竞争力;三是相关产业及支持产业的表现,主要表现在这些产业在横纵向产业的布局上是否有国际竞争力,相关产业能够带动整个产业链上下游的一体化与全球化,以关联效应来带动竞争力;四是企业的战略、结构与同业竞争,包括企业的经营理念、目标以及竞争对手的表现,出色的管理模式能够给企业带来高效率,强有力的竞争对手也能够倒逼产业对竞争优势进行升级。以上这四个要素均具有双向作用,相互影响并推动着国家产业竞争力的形成。除此之外,还有机遇和政府作为两种辅助因素形成两大变数,其中机遇包括新技术、新需求方面的重大变革,它会使原本的竞争状态发生改变并促使新竞争空间的形成;政府通过政策对产业造成的影响也是不可忽视的一环。以上这六个因素彼此相互作用,组成一个动态的竞争模式,构建一个完整的钻石体系[16]352。

关于钻石模型的运用,波特[16]227认为,对于以知识密集型产业为核心要素的先进经济实体竞争力的评价与剖析,能够通过对模型内部各项要素的贯通分析来进行。高校联盟作为由企业战略联盟不断发展演变并延伸至高等教育领域的一种合作共赢的联合体,同时也是各方面资源要素的集合体,具有生产资源、需求市场、相关产业、外部竞争以及政策能动性等模型关键特征。将国家竞争优势理论运用到对高校联盟竞争优势的综合评估当中,并在此基础上为粤港澳高校联盟竞争体系的要素发展提出优化建议,这对粤港澳大湾区发展将起着至关重要的作用。

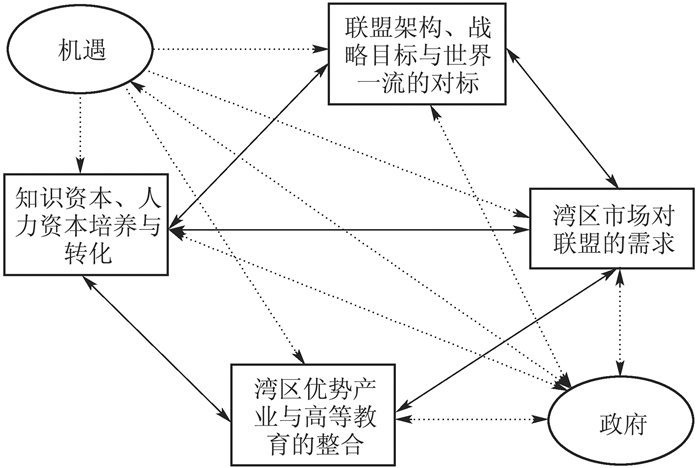

四、国家竞争优势模型下粤港澳高校联盟竞争力要素分析广东省是我国经济第一大省,香港与澳门是我国的特别行政区,粤港澳大湾区的战略地位已不言而喻,粤港澳高校联盟作为当前立足于粤港澳大湾区的高等教育资源整合者以及科技创新的驱动者,自身竞争优势与粤港澳大湾区的竞争优势休戚相关。我们将从国家竞争力模型的六要素入手(见图 1),对粤港澳高校联盟的竞争力要素展开剖析。

|

图 1 国家竞争优势模型下粤港澳高校联盟发展的要素图 |

波特将生产要素划分为初级生产要素与高级生产要素,其中初级生产要素指自然资源、地理位置等,高级生产要素则是指现代的知识资本与人力资本。如今地理条件等初级要素对信息化社会的影响力日渐衰微,强有力的竞争优势主要依靠不断地、大量地投资和创新所取得的高级生产要素。根据英国《泰晤士高等教育》发布的排名,2021年世界大学前20名美国高校占比达70%,极高的知识转化率使得美国的高等教育发展一骑绝尘[17]。同样,日本是个自然资源极度稀缺的岛国,却依然凭借其优异的知识资本创造出为全球所效仿的准时制生产模式,强化了日本的国家核心竞争力。这便是高级生产要素带来的竞争优势。

科技创新是引领经济发展的第一动力,粤港澳大湾区的特色即创新驱动发展,知识资本正是粤港澳高校联盟的核心生产要素,这背后依赖的正是粤港澳大湾区的高端产业人才资源。纵然粤港澳大湾区有着7 000万人口、5.65万平方公里土地,联盟有着40所高校等庞大体量的比较优势,但人均GDP分别只占纽约湾区的32%、东京湾区的41%以及旧金山湾区的18%[18],这在以知识经济为主导的当今社会,反映出的是粤港澳大湾区人均知识资本的转化率严重不足的窘境。要想实现竞争优势,知识资本化的提升与均衡发展是根本前提,高度的知识资本化能够使联盟的战略目标更加聚焦,强化知识产业在市场需求中的领导地位,促进知识产业的提升与创新,还能够为政府智库提供源源不断的知识储备。粤港澳高校联盟作为粤港澳大湾区内高端产业以及高级知识资本培养的承担者与转化者,亟须均衡三地的知识资本转化效率与转化质量,在高级生产要素方面获取竞争优势。知识资本不会随着使用而枯竭,唯有通过对知识资本的显性化、逻辑化与组合化以无限的知识资源去弥补有限的资本差距,秉持“人才是第一资源”的观念,以此来推动粤港澳高校联盟核心竞争力的获取。

(二) 粤港澳大湾区市场对高等教育的需求是联盟发展的动力源泉随着高等教育市场化体制不断地完善,外部社会作为需求方承接着高等教育的产出,而这种外需市场存在的重要意义就是刺激各方高校的不断优化与创新,为联盟内的优势学科发展提供动力。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、最富经济活力的区域之一,湾区产业具有高度国际化的特征,因此湾区内部产业市场中的需求客户身兼本土顾客与国际顾客的特性,因而如何去认知、解读并且回应湾区产业的相关需求成为粤港澳高校联盟形成竞争优势的重中之重。

处于粤港澳高校联盟框架下的专业联盟,是为对标国家和地方发展需求,为粤港澳大湾区建设成为国际高等教育示范区提供强有力战略支撑,由联盟内成员发起的特色化联盟。目前,已组建的专业联盟有四大类:理工科类专业联盟,如粤港澳超算联盟;人文社科类专业联盟,如粤港澳高校中文联盟;医科类专业联盟,如粤港澳肠道微生态学术联盟;事务类专业联盟,如粤港澳高校智慧校园联盟。这些专业联盟正是处于联盟外部市场需求下的衍生物,它们的优质发展可以促进知识资本的转化、激发湾区相应产业的需求、带动快速扩张的市场以及形成提前饱和的市场,这些红利都会促使粤港澳高校联盟提升竞争力。但从目前的发展情况来看,专业联盟尚处于初级建设阶段,大部分才刚成立,众多计划还处于待施行环节,实质性成果也尚未产出,同时战略流程的推进环节也未受到联盟秘书处的监督与评估。这表明高校联盟在应对湾区的市场需求方面尚存在许多亟待改进的地方。倘若专业联盟能够促使各个产业在湾区内部首先建立起竞争实力,那么在后续的国际的竞争中就能够发挥并保有其强大的竞争优势。比起规模效应带来的短暂竞争优势,通过注重产出质量带来的竞争优势往往更具长久性与决定性。

(三) 高等教育与产业的良性互动是联盟发展的潜在优势波特认为,一个企业的潜在优势是由于它的相关产业具有竞争优势[16]293。对于粤港澳高校联盟来说,湾区内部优势产业的繁荣能够使联盟调整优先发展方向,加快产业知识方面的产出从而迅速地回应市场需求,另外,联盟产出的知识资本与人力资本又倒推着湾区优势产业的发展,因此,尽快形成高等教育与湾区内部优势产业的良性互动机制是提升联盟竞争力的必由之路。当前需要构建出湾区内部高等教育与产业集群相互促进的长效受益机制,使得粤港澳高校联盟发挥出高等教育的引导作用,引导产业创新技术以及认知新方法、新机会,同时产业发挥其能动作用来影响联盟,为联盟提供新的市场信息以及新视野,推动湾区内部高等教育的自我创新。

从当前粤港澳大湾区各个城市的产业结构来看,粤、港、澳三地产业互补性强,产业合作的潜力十分巨大。内地城市第一、二产业占比较大,香港、澳门以第三产业为主,香港的进出口贸易、金融业,澳门的博彩业与旅游业都十分发达。一方面,虽然香港整体高等教育水平较高,但是在产教融合、成果产出环节,由于资源与空间条件的约束,出色的研究水准缺乏相应的产业支撑,导致其服务社会的职能无法得到深化[19]。澳门又属于典型的微型社会,难以发挥其辐射作用。另一方面,内地九市坐拥大湾区丰富的天然资源与人力资源,具有明显的工业化特征,在引进港澳先进生产性服务业方面仍有较大的空间。倘若能够充分发挥粤港澳高校联盟的中介作用,利用高等教育引导香港的技术研发知识资本与内地的实体资本融合,另外依托内地发达的科研制造业承接港澳的金融业、旅游业与进出口贸易,大湾区优势产业将真正实现产业链上的闭环整合,产生的合力将带来巨大的国际竞争优势。

(四) 前瞻性的战略和优化的组织结构是联盟发展的必备条件竞争优势来自组织的发展战略、结构以及激烈的竞争。面对国外众多一流高校联盟的国际化竞争,粤港澳高校联盟的标杆管理显得尤为必要。在对标当中,国外一流大学联盟的实践经验对推动粤港澳高校联盟获取竞争优势起到了示范性的作用。从发展战略来看,国外知名的高校联盟不论是成员还是联盟整体,都将强化对内对外合作交流的关系网作为共同的战略目标。英国罗素大学集团提倡跨越式大学、跨学科项目的同时降低政府的干预[20];常春藤联盟通过交叉注册、课程共享等方式来实现联盟学术与运动竞争的共同发展[4]。粤港澳高校联盟在创新与尝试中成立了多种专业联盟以满足粤港澳大湾区对新时期创新型复合型人才与输出引领性创新成果的需求,同时将助力打造粤港澳国际教育示范区与国家科技创新中心[21]。从运作体制来看,世界一流的高校联盟都有着规范的组织管理体系,通过多元化渠道进行有效管理。美国大学联合会通过每年两次的例会以及成立常任理事与校长委员会来负责联盟的运作[22];澳大利亚八校联盟在八校内部成立董事会并通过每年五次的董事会议进行联盟内部项目的探讨[23]。粤港澳高校联盟也通过设立理事会及一年一度的例会制度来负责联盟计划的制订与审查,其中常任理事由联盟发起高校担任,非常任理事实施轮换制,联盟的秘书处承担着联盟日常事务的办理与实施。

在与世界一流大学联盟竞争的催化下,粤港澳高校联盟的战略与架构尽管在模仿中不断优化,但是联盟地处“一国两制三个关税区”的粤港澳大湾区,仅依靠借鉴国外一流大学联盟的发展体系不仅会受到体制机制上的阻碍,还会受到文化价值上的约束。当前在发展战略上粤港澳高校联盟更缺乏的是内部的凝聚性发展,由于港澳地区的制度壁垒,目前在教育整合上各主体意识不够明确,科研合作的深度远远不足[24];在组织结构上联盟呈现松散化的特点,缺乏整体性治理的规章制度,联盟架构十分简单,难以聚合40所高校大体量的院校资源。因此,当前粤港澳高校联盟需要在对标当中创新组织管理方式,提升体系运作的制度设计并保障联盟的规范运行。在与其他要素相互影响方面,对标世界一流大学联盟还能够催生湾区市场对高等教育的潜在需求,催生知识资本的创造与转化,发挥知识密集型产业的枢纽作用,夯实联盟与产业协同发展体系的根基。

(五) 政策带来的机遇与挑战是联盟发展的重要杠杆机遇和政府作为模型中的辅助因素,同样在钻石体系中发挥着重要作用。机遇源自联盟外部,如新技术的突破或新市场的发现,这会打破之前的平衡状态,给联盟提供新的竞争空间。政府能通过创造出更容易获取竞争优势的环境,诱导机遇的增加,促使高校联盟在机遇的辅助下运营出自己的市场。高校联盟在创造竞争优势时,政府政策的角色是发挥正面作用还是负面作用,必须要使之加入其他四项主要因素当中进行考虑。当政策带来的机遇促进钻石模型的构建时,政府便会对联盟的竞争优势产生正向影响,反之则会产生负向影响。粤港澳高校联盟虽说地理位置相近,但是存在三种不同的司法体制与法律制度的模糊治理难题,地区之间缺乏深度融合,要达成一项三地区均能够完整落实的政策最优解,需要联盟与三地政府的府学合作与交流。然而联盟在与三地政府沟通方面联系较少,联盟秘书处仅仅只是起到联络联盟内部成员与处理内部事务的作用,缺乏建立更多对外的府学之间沟通渠道。联盟的政产学研关系处理也尚有欠缺,缺乏更多的政策工具用于联盟中产教融合平台的构建以及相关校际合作成果督导体制的落实。

处于集金融、科技、贸易、智能制造等高新技术产业于一身的多政治制度经济区,粤港澳高校联盟在湾区内部的纵深发展就需要从国家层面上进行政策布局以引导高等教育与产业协调机制的构建。高校联盟倘若能利用其对新市场新机遇敏锐的嗅觉外加政府精准政策的扶持,便能够利用此重要杠杆撬动湾区内部知识资本与人力资本的持续饱和、高等教育与相关产业的良性互动以及联盟自身机制的完善与国际竞争优势的提升。

五、提升粤港澳高校联盟竞争优势的策略 (一) 加快联盟知识资本化,构建产教融合共享平台对于粤港澳高校联盟而言,能创造出生产核心要素的机制远比拥有生产要素的程度更重要。知识资本作为一种能够被源源不断创造的高级生产要素,是高校联盟发展的重要助推器。知识资本化是高校突破知识经济核心生产要素瓶颈,实现利益相关者多方共赢的重要途径。实现知识资本化的协同创新,首先,在人才培养模式方面提倡实践性与创新性,将联盟人才培养的理念与粤港澳大湾区经济发展需求相结合,通过高校的跨学科项目以及产学研合作等途径多方面提升研究生的综合素质水平。同时注重高端制造产业的专业学位研究生教育的综合改革,实现校企联合的复合型人才培养模式。其次,构建知识资本化专业联盟,高校应当突破自身的组织边界,在联盟内部与其他共同的创新主体融合,共建跨校科学联合研究平台,营造出协同创新、合作共赢的科研环境,利用各方的互补性资源进行知识资本的共创共建共享,通过联盟的协同效应增加高校与知名企业深入合作的谈判砝码,为后续科技成果高效率的转化创造有利条件。最后,利用联盟的影响与多方面渠道广泛引入科技服务中介、知名企业、政府等知识资本化的利益相关者,就知识成果转移的话题进行定期的合作交流,在实现双方信息对称的同时,降低隐性知识显性化以及个体知识群体化的交易成本,实现产学资源的深度融合。

(二) 关注联盟外部市场需求,发挥专业联盟效能如果联盟本地市场的需求领先于其他高校联盟,那么粤港澳高校联盟未来就更有可能成为全球高校联盟的领头羊。要实现粤港澳大湾区内的市场需求领先于其他世界级湾区,粤港澳高校联盟发挥市场需求方向的竞争优势,主要有三大措施。一是强化专业联盟内各成员高校的协同创新实践,建立联盟内高校间合理有序的分工协调制度,推进区域内专业化信息与研究的成果共享机制,打破之前的无序竞争格局。二是密切关注联盟外部需求市场动向,促使专业联盟紧跟粤港澳大湾区产业需求。联盟的外部市场需要被细分,这样能够使联盟更容易将外部市场的产业结构打造为一个闭环,同时能够调节联盟的战略定位和优先发展顺序。当粤港澳大湾区的内需市场和国际市场的主要需求相同,而其他湾区却没有这样的条件时,粤港澳高校联盟就更容易获得竞争优势。三是完善粤港澳高校联盟监督体系,建立专业联盟的成果评估机制。针对处于联盟框架内的每个专业联盟成立相关委员会进行专业联盟内事务的组织、监督与调控,确保专业联盟的效能得到充分的发挥。同时,委员会还要对专业联盟的成果进行定期评估,以此激励联盟内部团体的协同创新。

(三) 注重优势产业竞争,促进湾区教育垂直整合当处于上游的高校具备比较优势时,下游的与高等教育相关联的湾区产业的国际竞争优势能够被放大,因为下游产业在来源上能够做到迅速反应与无缝衔接,降低一体化的交易成本。这使得高等教育与湾区产业的垂直整合显得尤为必要。因此,一方面,粤港澳联盟应当引导成员高校进行学科设置的优化创新,建立学科动态调整机制,针对各高校以及粤港澳大湾区产业的具体情况,引导发掘优势特色专业、战略性新兴产业相关专业的建设。同时扩大联盟高校在研究生专业招生方面的动态交流,保障重点产业人才的供求平衡,促进粤港澳高等教育产业衔接的一体化。此外,需要充分运用优势产业的比较优势,联盟应当立足于粤港澳大湾区内的优势产业,发挥区域内高等教育的优势效能,带动上下游关联产业的专业化、深度化发展,如在中山大学、香港大学等医学专业发达院校的带动下,促进粤港澳大湾区公共卫生产业的高效发展;在“粤港澳海洋资源共享圈”的推动下实现粤港澳大湾区海洋科学与技术产业方向的发展;在香港科技大学、华南理工大学等工科类强校的促进下实现粤港澳大湾区新工科产业的稳步推进。另一方面,粤港澳高校联盟应当营造“以实践需求导向”的科研氛围,拥有优势学科的成员高校应当通过联盟的沟通渠道号召更多成员高校进行新兴产业的科学研究,围绕粤港澳大湾区战略产业的实际需求,将科研团队的成果与湾区产业的绩效挂钩,加快研究型大学与下游企业的垂直整合。

(四) 树立全局发展理念,健全联盟治理结构每所成员高校都关乎整个联盟的竞争优势,每所学校的战略与组织结构均有所差异,联盟的竞争优势也就是各种差异条件的最佳组合。首先,规范制订联盟发展的战略计划,明确各个高校的任务职责,制订联盟发展投资的组合战略以及滚动计划,使得整个高校联盟能够根据湾区市场需求的改变进行资源配置的调整。同时,在成员遴选方面,选择合适互补的战略联盟伙伴,对每个潜在的合作成员进行全面的调查与评估,对联盟成员做到求质而非求量,实现每所高校的多赢局面,增加成员对联盟的向心力。其次,联盟要在对标世界一流大学联盟中形成自己的区域特色,在借鉴国外一流大学联盟成熟运作模式的基础上,利用粤港澳高校联盟的品牌效应将各自的特色学科与产业推向国际化,形成防范国外联盟产业侵入的保护网。最后,完善联盟的治理体系与网络架构。一个松散的耦合体无法形成一种优秀且协同的联盟文化。联盟需要秉持整体性治理的理念,通过设立项目委员会,协调配置联盟的优质资源,促进联盟的多极化发展,使得各个成员高校都能充分受益。同时,在目前已有理事单位以及秘书处的基础上,优化联盟的信息网络架构,注重联盟外事务委员会的设立,除了负责联盟与政府企业间的沟通之外,还应当引导联盟同其他世界一流大学联盟进行深入合作交流,提升联盟的在地国际化水平。

(五) 完善府学合作体系,引导联盟协同发展粤、港、澳三地存在制度上的差异,因而联盟与三地政府沟通体系的建立需要通过加强府学合作来进行深化。首先,三地政府特别是教育部门应当理顺高校联盟的诉求,建立透明公正的高等教育资源分配制度,构建三地教育协调机制,通过引导联盟高校错位互补式发展以破解三地的体制障碍,为联盟事务在三地的顺利开展提供制度上的优势与便利。其次,联盟应当加强与政府的交流合作机制,利用联盟的智库资源参与到政府治理过程中去,优化联盟的社会服务职能。同时借助政府引导的政策优势提升政产学研的相互融合发展,为联盟争取到有利的外部资源与长效竞争优势。最后,应当降低政府的行政干预,提升联盟的办学自主权。政府在粤港澳高校联盟的发展中更多是起到政策的辅助与催化作用。三地政府应当制定科学的宏观政策,创造一个合适的发展环境,同时注重对联盟的拨款、信息服务以及政策指导,最终形成联盟主导、政府调控的政产学研紧密融合的协同发展体系。

| [1] |

中共中央, 国务院. 粤港澳大湾区发展规划纲要[M]. 北京: 人民出版社, 2019: 9.

|

| [2] |

阳荣威. 后合并时代高校的选择: 战略联盟[J]. 高等教育研究, 2005(9): 57-61. |

| [3] |

徐炜. 国际企业战略联盟形成的理论解释[J]. 当代财经, 2001(11): 65-67. DOI:10.3969/j.issn.1005-0892.2001.11.018 |

| [4] |

张新培, 赵文华. 世界一流大学战略联盟的组织管理特征及启示[J]. 比较教育研究, 2013, 35(4): 89-94. |

| [5] |

向东春. 美国大学联盟的生成逻辑与运行特点[J]. 高等教育研究, 2014, 35(3): 105-109. DOI:10.3969/j.issn.1672-8874.2014.03.026 |

| [6] |

夏美武, 徐月红. 地方本科高校联盟的理论、问题与对策分析[J]. 中国高教研究, 2016(5): 81-85, 96. |

| [7] |

朱以财, 刘志民. "一带一路"高校战略联盟建设的现状、困境与路径[J]. 比较教育研究, 2019, 41(9): 3-10. |

| [8] |

QS TOPUNIVERSITIES. QS世界大学排名[EB/OL][2021-03-23](2021-03-23)https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2022.

|

| [9] |

罗天昊. 有钱还得抢人——中国最缺大学的十大城市[N]. 经济观察报, 2017-09-11(027).

|

| [10] |

王帆. 美国旧金山湾区委员会经济研究所总裁肖恩·伦道夫: 取代硅谷并非值得树立的目标, 应考虑自身资源禀赋[EB/OL]. (2017-07-01)[2021-03-22]. https://www.sohu.com/a/153525862_115124.

|

| [11] |

焦磊. 粤港澳大湾区高校战略联盟构建策略研究[J]. 高教探索, 2018(8): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1673-9760.2018.08.004 |

| [12] |

许长青, 郭孔生. 粤港澳大湾区高等教育集群发展: 国际经验与政策创新[J]. 高教探索, 2019(9): 5-13. DOI:10.3969/j.issn.1673-9760.2019.09.002 |

| [13] |

卢晓中, 秦琴. 高等教育集群发展视域下粤港澳大湾区高校办学自主权研究[J]. 中国高教研究, 2021(4): 55-63. |

| [14] |

粤港澳高校联盟. 2019—2020年粤港澳高校联盟成果汇编[EB/OL]. (2020-11-30)[2021-04-01]. http://eao.sysu.edu.cn/ghmua/zh-hans/article/261.

|

| [15] |

C9联盟. 学术[EB/OL]. (2020-06-23)[2021-04-01]. http://www.c9league.com/academy.

|

| [16] |

迈克尔·波特. 国家竞争优势(上)[M]. 李明轩, 邱如美, 译. 北京: 中信出版社, 2011.

|

| [17] |

The Times Higher Education. World University Rankings 2021[EB/OL]. (2020-08-25)[2020-11-26]. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking.

|

| [18] |

王珺, 袁俊. 粤港澳大湾区建设报告2018[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 40.

|

| [19] |

蒋凯, 王涛利. 融入国家发展大局——我国香港高等教育发展前景分析[J]. 教育研究, 2020, 41(12): 86-97. |

| [20] |

张睦楚. 英国罗素大学集团发展契机与面临的危机[J]. 比较教育研究, 2017, 39(4): 61-68. |

| [21] |

粤港澳高校联盟官网. 专业联盟[EB/OL ]. (2019-07-01)[2021-04-01]. http://eao.sysu.edu.cn/ghmua/zh-hans/basic/85.

|

| [22] |

瓮晚平, 王占军. 美国大学联合会参与高等教育治理的方式研究[J]. 重庆高教研究, 2016, 4(2): 64-71. |

| [23] |

徐晓红. 论澳大利亚八校联盟高等教育国际化战略及启示[J]. 高教探索, 2013(3): 64-68. DOI:10.3969/j.issn.1673-9760.2013.03.012 |

| [24] |

卓泽林. 粤港澳大湾区高等教育整合: 动力、原则及目标[J]. 高教探索, 2021(2): 14-20. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24