2. 广州金融服务创新与风险管理研究基地, 广东 广州 510640

2. Guangzhou Financial Services Innovation and Risk Management Research Base, Guangzhou 510640, Guangdong, China

金融是现代化经济体系的重要组成部分,在产业升级、资源配置方面发挥引领促进作用,为经济高质量发展增添源源不断的动力,是构建“双循环”新发展格局的重要力量。广东、香港、澳门三地向来是我国对外开放的重要窗口,凭借各自要素禀赋进行多年的产业协作,打造了雄厚又富有特色的产业基础,铸就了强大的实体经济竞争力,为金融建设奠定了良好的基调,截至2020年末粤港澳大湾区GDP总量达到11.51万亿元,经济总量紧随长三角城市群之后。粤港澳大湾区汇聚了我国香港、深圳两大证券交易所及广州期货交易所,又是华南区域金融中心所在地,金融实力雄厚,2019年2月中共中央、国务院发布的纲领性文件《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《纲要》)中明确提出将其打造为国际金融枢纽,金融棋盘布局逐渐明晰。

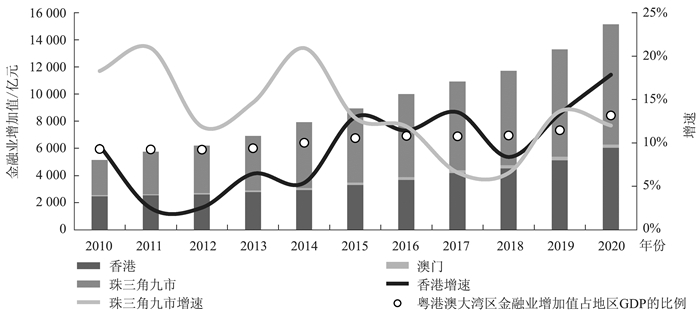

近年来,粤港澳大湾区自身金融实力显著增强,在全球金融中心城市中的竞争力也日渐提高。2010—2020年,粤港澳大湾区金融业发展呈平稳增长之势,如图 1所示,金融业对粤港澳大湾区地区生产总值的贡献每年维持在10%左右,2020年金融业增加值占粤港澳大湾区地区生产总值的比例提升到了13%,2020年粤港澳大湾区金融业增加值达15 133亿元,占全国金融业增加值比重在18%左右,其中珠三角九市金融业增加值为8 862亿元,香港金融业增加值为6 030亿元,澳门金融业增加值为241亿元,香港金融业增加值增速超过珠三角九市。截至2020年底,粤港澳大湾区共有2 319家上市公司,总市值超过35万亿元,其中香港、深圳、广州三市的上市公司数量占比达91%,市值占比达88%[1]。《第29期全球金融中心指数报告》显示,我国共有5个城市入围全球金融中心前30强,粤港澳大湾区城市占了3席,依次是香港(第4)、深圳(第8)和广州(第22),可见粤港澳大湾区核心城市在国际金融城市中占据重要地位,同时粤港澳大湾区也是全球罕见的金融中心城市聚集区如无特殊说明,本文数据均来源于Wind数据库和各市统计局。。

|

图 1 2010—2020年粤港澳大湾区金融业增加值及增速变化趋势图 |

作为国际金融中心、我国科技创新高地及国际商贸中心的所在地,粤港澳大湾区经济金融底蕴深厚,城市间实力差距分明。香港、深圳与广州遥遥领先,金融业增加值均超过2 000亿元,如表 1所示,其中香港的金融综合实力最强,从业人数、存贷款余额、保费收入及上市公司市值等细分行业的指标均处在粤港澳大湾区首位。广州和深圳稍逊香港一筹,在从业人员和保费收入方面,两市规模旗鼓相当;在金融机构本外币存贷款余额方面,2020年深圳为169 918亿元,广州为122 188亿元,广州吸纳能力有待进一步提升;在上市公司市值方面,广州仅相当于深圳的五分之一,多层次资本市场亟待完善。粤港澳大湾区其余城市的金融发展进程相对缓慢。澳门虽是粤港澳大湾区四大核心城市之一,但其金融发展和其他三市存在较大差距,澳门在商业、租赁业和文娱业上具有比较优势,其产业结构以单一服务业为主体,博彩业占据地区生产总值的半壁江山[2],2020年澳门金融业增加值只有241亿元,仅高于肇庆,在粤港澳大湾区城市中的排名靠后。

| 表 1 2020年粤港澳大湾区11市的金融业指标比较 |

“一国两制三区”虽是粤港澳大湾区的特点,但也是其金融业发展的重难点[3],自《纲要》出台之后,支持湾区金融发展的政策也陆续出台,2020年5月中国人民银行、银保监局、证监会及外汇局联合发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》[4],提出了26条明确的金融措施,广东省针对上述意见于2020年7月出台了《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》[5],提出80条可落实措施;2021年发布的《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》[6]指出,要坚持金融服务实体经济的根本导向,加快建设现代金融体系,优化金融空间布局,实施更高水平金融开放,携手港澳共建粤港澳大湾区国际金融枢纽。在政策持续发力的同时,在粤港澳大湾区的整体框架下,如何抓住“一国两制三区”的金融发展机遇,如何深化城市之间的金融合作既是顶层设计要求,也是现实发展的亟须。因此,研究粤港澳大湾区城市金融发展质量与金融辐射效应有利于把握城市群内部金融发展情况,对促进城市间金融互动联系、深化内地与港澳的金融合作具有十分重要的意义。

二、文献综述自2019年《纲要》出台以来,对粤港澳大湾区经济金融问题的研究和探讨成为学界和业界都非常感兴趣的话题。早期文献多基于粤港澳大湾区整体视角从现状、优势、障碍、路径等宏观层面进行区域金融合作的定性分析[7]。自《纲要》发布以来,定量分析逐渐增多,现有研究主要以城市为视角探讨金融对科技创新[8]、技术创新[9]、经济增长[10]的影响,以及对产业升级的影响机制[11],部分考虑到了空间效应[12]。陈孝明等[13]基于空间杜宾模型,探究了金融合作对区域创新的影响,黄影秋[14]以珠三角九市为研究对象,探究粤港澳大湾区金融科技创新的空间效应,孙坚强等[15]研究了科技创新对经济增长的影响及溢出效应,还有学者针对粤港澳大湾区中的科技保险、绿色金融、开放银行、创业风险投资等特色金融进行研究[16-19]。以粤港澳大湾区整体为视角的金融相关研究集中在金融产业集群[20]、金融集聚对区域经济增长的影响[21]、大湾区产业定位与金融服务发展[22]等,国外学者对于粤港澳大湾区经济金融问题的研究较少。同时,目前鲜有文献将香港和澳门纳入考察,研究粤港澳大湾区内部城市间的金融联系。

金融发展理论是经久不衰的研究热点,发展至今其相关理论不断演变,其中以Schumpeter[23]为代表的金融促进理论,认为经济增长的主要驱动力源自金融,迄今为止仍然能够解释一定程度的经济现象;以Goldsmith[24]为代表的金融结构理论,认为金融发展的本质在于金融工具、金融机构的持续优化;以McKinnon[25]和Shaw[26]为代表的金融深化和金融抑制理论,两者都强调“看不见的手”的关键性[27]。我国学者侧重于金融发展与地区经济增长、技术创新等宏观层面的关系研究,方福前等[28]研究了不同金融发展程度下经济波动对技术进步模式的作用机制,孙静[29]研究了在不同制度因素中不同金融结构对技术创新的影响,刘笑男[30]等从金融密度、金融浓度和金融速度三方面构建了中国城市金融竞争力显示性评价指标体系,并结合包含科技创新在内的解释性指标共同构成了用来评价城市金融竞争力水平的指标体系。部分研究涉及粤港澳大湾区,邹薇等[31]从金融规模、金融效率和金融结构三方面分析金融对粤港澳大湾区经济发展的支持现状;彭芳梅[32]从发展规模、金融效率、金融结构、金融风险四个维度构建粤港澳大湾区金融发展指标体系,利用空间杜宾模型探究金融发展、空间联系与大湾区经济增长三者的关系。对于金融发展水平的评判,学术界并无绝对标准,本文将从金融和经济两方面构建粤港澳大湾区金融发展质量综合指标,并进行更为合理的考察。

金融辐射效应是城市金融发展质量的重要体现。金融辐射效应源自“增长极”理论,金融资源率先集聚在某些地区,到达一定程度后该地区的内部经济成本就会相应增加,从而开始向外围地区进行扩散,刺激周边地区发展,产生金融辐射效应,辐射作用取决于增长极的辐射强度和被辐射地区的接受能力。现有金融辐射效应研究以实证居多,主要从经济地理的角度来评价金融中心对外围地区的金融辐射能力,其中陈浩等[33]最早开始使用经济地理学中的威尔逊模型来测量长三角各城市的辐射半径,随后方茂扬[34]将这一模型引入了珠三角城市,测算了广州和深圳的金融辐射力,之后关于金融辐射效应的实证研究基本都采用了这一模型,于溪等[35]通过构建金融竞争力指标体系,结合简化的威尔逊模型测度南京的金融辐射力;李凯风等[36]基于纯金融效率角度,采用威尔逊模型对包括沈阳在内的区域金融中心城市进行金融辐射力测算;余佳美[37]聚焦西南五省,同样也采用威尔逊模型对金融集聚的核心区域对其周围地区的辐射效应进行实证分析。近年,黄丹荔等[38]通过构建一套金融集聚评价指标,结合威尔逊和引力模型测算长三角城市的金融辐射效应,对经济地理学中的空间理论进行了有益扩充。国内学者对粤港澳大湾区金融集聚这一话题着墨不少,而涉及粤港澳大湾区金融辐射效应的研究反而较少。

经由以上文献梳理发现,关注粤港澳大湾区金融发展质量与金融辐射效应的研究相对较少,在立足于金融服务实体经济和“双循环”的双重宏观背景下,在粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设的双重国家战略背景下,从粤港澳大湾区整体框架出发,研究粤港澳大湾区城市的金融发展质量水平及金融辐射效率,有利于把握粤港澳大湾区内部城市的金融发展能力,有利于明晰后疫情时代各城市的发力点,发挥自身金融经济优势,构造更加合理的金融发展格局,因此在结合相关文献研究和粤港澳大湾区实际情况的基础上,本文结合因子分析模型、威尔逊及引力模型揭示粤港澳大湾区金融发展和城市金融联系的特征。从金融和经济两方面构建粤港澳大湾区综合评价指标体系,采用因子分析模型测算各市金融发展质量;基于此,运用威尔逊模型测算具备辐射效应城市的辐射范围,进一步运用引力模型考察其金融辐射强度,以期为促进大湾区城市间金融创新合作、提升其金融影响力提供理论和实践参考。

三、模型构建与数据来源 (一) 评价指标体系与测算模型 1. 评价指标体系构建金融发展质量评价具有综合性,如王力[39]从金融规模、市场效率、政策监管以及资金集散衡量我国金融中心城市的金融发展程度,邓伟根等[40]从经济总量、金融总量及金融细分行业三个角度评估大珠三角金融竞争力。通过参考金融集聚、金融发展及金融竞争力指标的构建思路,本文将金融发展质量分解成金融规模、金融集聚、金融效率及经济基础四个维度进行考量。同时,鉴于数据可获得性和样本数量限制,构建了一个包含10个二级指标的金融发展质量评价指标体系,如表 2所示。其中,金融规模包含了3个二级指标,分别为金融机构年末存贷款余额(X1)、保费收入(X2)以及债券发行规模(X3);金融集聚包含了2个二级指标,分别为金融机构数(X4)和金融从业人员数(X5);金融效率采用金融投入产出效率(X6)作为衡量指标,综合考虑张世杰等[41]、任晓怡[42]、蔡则祥等[43]所使用的方法,选用DEA模型的Malmquist指数计算得到全要素生产率,反映各市金融效率的高低,其中产出指标为GDP,投入指标选用金融从业人员数、金融机构数以及金融机构年末贷款余额;经济基础则基于“三驾马车”的角度考虑,包含了4个二级指标,分别为GDP(X7)、固定资产投资额(X8)、社会消费品零售总额(X9)以及进出口总额(X10)。

| 表 2 粤港澳大湾区金融发展质量评价体系 |

在金融发展质量综合评分测算模型的选择上,国内学者在研究金融竞争力、金融集聚等领域的指标评价问题时,大多数研究采用因子分析的方法,如龙海明等[44]应用因子分析方法测度湖南省各地级市金融竞争力水平,黄丹荔等[38]通过因子分析模型测算出长三角城市群金融集聚水平等,因此本文采用因子分析模型来测度粤港澳大湾区金融发展质量。

因子分析的本质是对数据进行降维,基本思路是从原始变量中提取公因子,并将原始变量表示为公共因子的线性组合。设有n个样本,有p个原始变量X= (X1, X2, …, Xp)′, 对变量进行标准化处理X*= (X1*, X2*, …, Xp*)′, 提取出m个公共因子F= (F1, F2, …, Fm)′, m≤n,特殊因子ε= (e1, e2, …, ep)′,则公共因子的线性组合可表示为X*=AF+ε,其中A为p×m的因子载荷矩阵。以方差贡献率为权重,结合公共因子得分可计算出该样本的综合得分。

(二) 金融辐射效应金融辐射效应研究主要从金融辐射的范围和强度两方面进行考察。衡量金融辐射范围的方法一般用断裂点模型和威尔逊模型,前者适用于静态数据分析,后者适用于动态数据分析,本文采用威尔逊模型对粤港澳大湾区内具有对外金融辐射力的城市进行金融辐射范围测算。威尔逊模型描述在地理空间中因人的活动所产生的空间相互作用[45],现有文献多用该模型来研究金融集聚的辐射范围。金融辐射强度的测算则采用威尔逊模型推导出来的引力模型,引力模型认为具有金融辐射能力城市的辐射强度会随着距离的提升而减少。囿于篇幅,只列出最终计算公式。

1. 金融辐射半径-威尔逊模型借鉴于溪等[35]、张晓燕[46]的做法,采纳简化的威尔逊模型测度粤港澳大湾区中具有金融辐射力的中心城市的金融辐射半径,计算公式如下所示:

| $ r_{i j}=\frac{1}{\beta} \ln \frac{F_{i}}{\theta} $ | (1) |

式中,i为对外进行金融辐射的城市数目;j为接受金融辐射的城市数目;rij为城市i的金融辐射半径;β为衰减因子,取值在[0, 1],参照王铮等[47]的计算公式;Fi为i城市的金融发展质量,由其综合因子得分表示;θ根据综合得分正值的最小数量级原则确定。

| $ \beta=\sqrt{\frac{2 \times T}{t_{\max } \times D}} $ | (2) |

式中,D为相互作用的区域范围,用粤港澳大湾区的土地面积表示,取值为56 500km2;tmax为具有金融辐射能力的城市数目;T为该区域的城市数量,取值为11。

2. 金融辐射强度-引力模型借鉴黄丹荔等[38]测度长三角城市群金融辐射强度的做法,采用引力模型引申出的辐射强度测算公式:

| $ T_{i j}=F_{i} \exp \left(-\beta d_{i j}\right) $ | (3) |

式中,Fi为具有金融辐射能力城市i的金融发展质量的综合因子得分;β为衰减因子;dij为城市i和城市j之间的距离。

| $ \beta=\frac{1}{\text { 外向性融资规模 }} $ | (4) |

式中,外向性融资规模采用外商直接投资实际使用金额和金融机构中长期贷款余额两个指标的总额。

(三) 数据来源选取2017—2019年的数据为研究时间段进行动态分析,对2019年的情况进行重点分析。粤港澳大湾区评价指标数据、外商直接投资实际使用金额及金融机构中长期贷款余额的数据来源于2018—2020年广东省统计年鉴及各市统计年鉴。香港以港币为单位的数据和澳门以澳门元为单位的数据均根据相应年度的平均汇率换算成以人民币为单位的数据。选取两城市间驾车最短公路里程作为衡量城市间距离的指标,数据来源于百度地图。

四、实证结果与分析 (一) 金融发展质量测度与分析为解决样本数据的数量级和量纲差异两个方面的相关问题,采用Z-Score的方法对样本数据进行标准化处理,公式如下所示,再对标准化后的数据进行因子分析等后续操作,以上操作均在SPSS上进行。

| $ Z=\frac{x_{i}-\bar{x}}{s} $ | (5) |

式中, xi为样本数据;x为样本均值;s为样本标准差。

对2017—2019年数据进行KMO检验和Bartlett的球形度检验,以2019年数据的检验结果为例,如表 3所示,KMO值为0.602,大于0.5的临界值;Bartlett的球形度检验的卡方值为209.808,显著性水平为0.000,表明模型可以进行因子分析。2017年与2018年数据均通过KMO检验和Bartlett的球形度检验,由于篇幅限制,检验结果不予展示。

| 表 3 KMO检验和Bartlett的球形度检验(2019年) |

以2019年数据的因子分析输出结果为例,见表 4。根据特征值大于1的判断标准,提取出2个公共因子,累计方差贡献率达到91.490%,说明这两个公共因子表达了原先10个评价指标绝大部分的信息。其中,第一个公共因子的方差贡献率为73.843%,第二个公共因子的方差贡献率为17.647%,旋转后两个公共因子的方差贡献率分别为62.835%和28.655%。同时,由输出结果中的成分得分协方差矩阵可知,两个公共因子之间互不相关。

| 表 4 特征值与贡献率(2019年) |

在构建起来的金融发展质量评价指标体系中,原来的10个指标降维成了2个公共因子,两个公共因子的累计方差贡献率达到91.490%。如表 5所示,第一个公共因子中金融机构年末存贷款余额、保费收入、债券发行规模、金融机构数、金融从业人员数、金融投入产出效率、GDP、进出口总额这8个指标具有较大的因子载荷,该公共因子主要针对金融发展方面,因子方差贡献率为62.835%;第二个公共因子中固定资产投资额、社会消费品零售总额这2个指标具有较大因子载荷,该公共因子主要针对经济发展方面,因子方差贡献率为28.655%。

| 表 5 旋转后的因子载荷矩阵与因子得分系数矩阵(2019年) |

由因子得分系数矩阵可知,构成第一个公共因子的成分中负向负载指标有固定资产投资额与社会消费品零售总额两个指标,正向负载的指标有金融机构年末存贷款余额、保费收入、债券发行规模、金融机构数、金融从业人员数、金融投入产出效率、GDP以及进出口总额8个指标,其中进出口总额、金融机构数、保费收入、金融投入产出效率的系数排在前几位,说明第一个公共因子是对金融发展水平的一个综合测度。构成第二个公共因子的成分中负向负载指标有保费收入、金融机构数、金融投入产出效率以及进出口总额4个指标,正向负载指标有金融机构年末存贷款余额、债券发行规模、金融从业人员数、GDP、固定资产投资额以及社会消费品零售总额6个指标,其中社会消费品零售总额、固定资产投资额、GDP的系数排在前几位,说明第二个公共因子是对经济发展水平的一个综合测度。综上所述,两个公共因子均存在目标靶向,第一个公共因子的重点目标靶向为金融发展水平,第二个公共因子的重点目标靶向为经济发展水平。两个公共因子的计算表达式如下:

第一公共因子:

| $ \begin{aligned} F_{1}=& 0.146 X_{1}+0.195 X_{2}+0.110 X_{3}+0.212 X_{4}+0.136 X_{5}+0.176 X_{6}+\\ & 0.062 X_{7}-0.030 X_{8}-0.068 X_{9}+0.212 X_{10} \end{aligned} $ | (6) |

第二公共因子:

| $ \begin{aligned} F_{2}=& 0.007 X_{1}-0.129 X_{2}+0.073 X_{3}-0.153 X_{4}+0.030 X_{5}-0.396 X_{6}+\\ & 0.169 X_{7}+0.307 X_{8}+0.361 X_{9}-0.160 X_{10} \end{aligned} $ | (7) |

综合因子得分:

| $ F=0.687 F_{1}+0.313 F_{2} $ | (8) |

测算得到2019年粤港澳大湾区城市群金融发展质量的因子得分、综合得分及排名,如表 6所示。城市因子得分为正说明该数值高于粤港澳大湾区城市群的平均水平,城市具有金融集聚与辐射效应,城市因子得分为负说明该数值低于粤港澳大湾区城市群的平均水平,其金融业不具备对外辐射的能力,主要接受其他城市的辐射。第一公共因子得分中只有香港、深圳的数值均大于0,分别为2.619、1.117,表明这两个城市的金融发展水平高于粤港澳大湾区城市群金融发展的平均水平,其中香港得分最高,远超其他城市。珠海金融发展公共因子得分虽为负,但在粤港澳大湾区11市中仍排名第3,超过广州。广州金融发展能力低于平均水平,与香港、深圳存在较大的发展差距,还有较大的提升空间。具体来说:

| 表 6 2019年粤港澳大湾区城市群金融发展质量因子得分与排名情况 |

作为国际金融中心之一,香港汇聚银行、保险、证券等众多金融机构,为亚洲具有国际水平的专业服务中心,拥有丰富的金融人才资源,形成了规范成熟的金融服务运作体系。截至2020年底,以市值计算,香港是世界第五大及亚洲第三大证券市场,同期,共有2 538家公司在香港交易所上市,总市值约60 000亿美元,香港同时也是全球最活跃的IPO市场之一,2020年募集资金总额达510亿美元数据来源:香港贸易发展局。。深圳拥有深圳证券交易所,是平安保险、长城证券、国信证券、招商银行等金融机构总部的集聚地,与此同时创新能力突出,先进制造和高技术制造业在粤港澳大湾区中遥遥领先,汇聚了华为、比亚迪、中兴、大疆等高新技术企业,形成了以信息技术为主导的战略新兴产业集群,2020年战略新兴产业增加值10 272.72亿元,占地区生产总值比重超过三分之一,2019年深圳共拥有13家独角兽企业,仅次于北京和上海,独角兽企业平均估值达到41.5亿美元,强大的科创能力为深圳的金融服务创新发展提供强劲的驱动力。珠海是珠江三角洲南端的一个重要城市,是我国五个经济特区之一。2017年底,广东省政府印发实施《广东省沿海经济带综合发展规划(2017—2030年)》,正式提出珠海将成为广东省副中心城市;2019年初,《纲要》将珠海定位为重要节点城市;2021年初,广东省政府印发《关于支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的意见》,标志着珠海经济特区建设进入新的历史阶段。近年来,珠海发展迅猛,2018年,珠海全市金融业增加值为210.05亿元,占全市GDP比重的7.2%;2019年,珠海全市金融业增加值为369.16亿元,同比增长15.8%,金融业增加值占全市GDP比重上升至10.7%。2020年,在中国100座大中城市可持续发展综合排名中,珠海连续三年位列第一[48]。截至2021年5月,珠海横琴新区金融类企业已达到5 567家,注册资本人民币1.1万亿元,外资企业162家,注册资本人民币774.54亿元。目前珠海拥有的高新技术企业总数已超过2 200家,全社会研发经费占地区GDP比重达3.15%,位居广东省第二[49]。

第二公共因子得分中,广州、深圳、佛山、惠州的数值均大于0,分别为2.476、1.026、0.233、0.061,表明这四个城市的经济发展水平高于粤港澳大湾区城市群的经济发展平均水平,其中广州得分最高,其经济基础较为厚实稳固,能为金融业规模的壮大、金融机构集聚以及金融效率提升提供强大的经济支持和潜在的金融市场发展空间。东莞、珠海、江门、中山、澳门、肇庆在金融发展和经济发展两方面的得分均低于平均水平。具体来说:

“千年商都”广州经济基础雄厚,在贸易、交通等方面都有着粤港澳大湾区其他城市无可比拟的优势,2020年服务业对本地GDP的贡献率高达72.5%,为粤港澳大湾区内地九市之最,在全国城市中排名第三。作为国际商贸中心,现代服务业中金融业增加值同比增长8.3%,批发和零售业增加值同比增长3.9%;作为全国综合交通枢纽,其物流运输产值1 577.95亿元,占整个珠三角物流运输产值的45.84%。深圳经济发展的轨迹属后来者居上,自1980年设立经济特区以来,经济实现巨大飞跃,在科技创新领域跻身世界前列,其率先建立起“以企业为主导、市场为导向、政产学研资相结合”的创新综合生态体系,为经济的高歌猛进奠定坚实的基础。2019年又成为国家重点支持建设的社会主义先行示范区,致力于建设为全球创新创意的策源地,强化了其作为大湾区建设的核心引擎地位。

佛山是我国传统制造业强市,2020年佛山GDP达到10 816.47亿元,成为继广州、深圳之后广东第三个G DP突破万亿的城市,亦成为全国万亿城市俱乐部中的一员。2020年佛山第二产业增加值为6 095.30亿元,占GDP比重为56.4%,是粤港澳大湾区城市群中第二产业占比最高的城市。同时, 佛山亦是民营企业的集聚地,2019年民营经济增加值为6 748.31亿元,占GDP比重高达62.8%,汇聚了碧桂园、美的、海天等知名民营企业,目前佛山正致力于打造“佛山智造”的新名片。

惠州的地理位置优越,既与广深两市相连,又拥有出海口,设有大亚湾经济技术开发区和仲恺高新技术产业开发区两个国家级开发区。作为粤港澳大湾区重要节点城市,惠州近年来取得了明显的成绩,其工业和制造业位居全省前列,对经济增长的贡献率较大。2020年惠州GDP达到4 221.79亿元,在粤港澳大湾区各城市中排名第六,2010—2020年GDP的平均增长率达到10.64%,在粤港澳大湾区中位居第三。2020年,惠州新引进6宗百亿级引领性产业项目,新开工项目920项、竣工投产660宗;固定资产投资增长16%,完成2 440亿元,创历史新高[50]。

澳门作为粤港澳大湾区四大核心城市之一,近年来金融发展水平稳步提升,2019年澳门第三产业占比95.7%,其中博彩业占比超过50%,金融业占比约7%,其金融投入产出效率在粤港澳大湾区排名第三。澳门是粤港澳大湾区11市中占地面积最小的城市,陆地面积仅有32.9平方公里,人口数也是11市中唯一没超过百万的城市,2020年其GDP为1 677.71亿元,比2019年下降了近55%。澳门的金融发展水平在11市中排名第七,经济发展水平排在第十,澳门金融发展质量水平排名靠后与其经济体量小脱不开干系,此外,澳门的债券市场起步较晚,2018年中华(澳门)金融资产交易股份有限公司正式成立,当年12月才有首批债券上市。

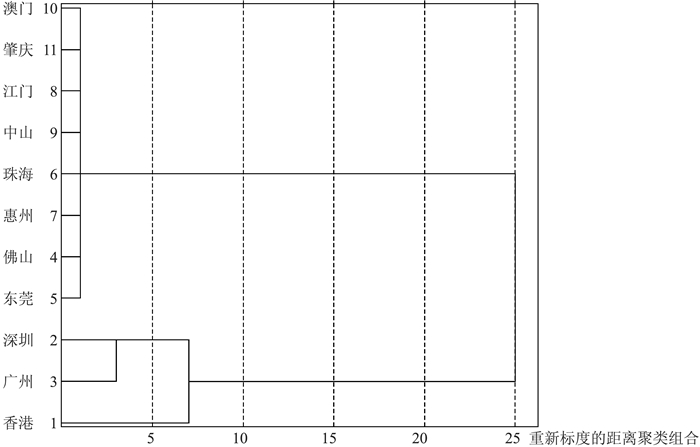

本文进一步使用系统聚类的方法解析粤港澳大湾区城市金融发展质量层级体系,城市间谱系图如图 2所示,根据粤港澳大湾区11个城市的金融发展质量综合得分将其分成三个梯队城市,香港为第一梯队城市,深圳和广州为第二梯队城市,佛山、东莞、珠海、惠州、澳门、江门、中山、肇庆为第三梯队城市。结合表 6的实证结果可知,首先,粤港澳大湾区城市群中香港的金融发展质量一枝独秀,其金融发展的实力在粤港澳大湾区遥遥领先。其次,深圳和广州的金融发展和经济基础建设近年来也处在稳步提升的状态,两个公共因子都排在粤港澳大湾区11市前列,综合实力不容小觑。香港、深圳、广州三市金融发展质量的综合因子得分均为正值,分别为1.606、1.089、0.637,说明香港、广州、深圳的金融发展质量均处于粤港澳大湾区平均水平之上,这些城市具备金融辐射和金融集聚的能力,从数值结果也可以很明显地看出,香港的金融发展质量远高于广州、深圳,广州和深圳存在较大的追赶空间。最后,其余8个城市的金融发展质量得分均为负值,说明这些城市的金融发展质量均处在粤港澳大湾区平均水平之下,其金融集聚和辐射能力不突出,主要接受香港、深圳及广州的金融辐射,其中肇庆金融发展质量水平最低。

|

图 2 粤港澳大湾区城市使用平均连接(组间)的谱系图 |

为对粤港澳大湾区城市金融发展质量展开进一步的动态变化研究,本文对2017年、2018年和2019的数据进行测算,汇总得到2017—2019年粤港澳大湾区各城市金融发展质量的综合因子得分情况,如表 7所示。在粤港澳大湾区11个城市中,金融发展质量得分前三席被香港、深圳、广州三市牢牢占据,三市在三年期间的得分均为正值,香港的金融发展质量一直保持在高位,深圳和广州的金融发展质量逐渐增强,其中香港平均得分为1.609,深圳平均得分1.007,广州平均得分0.586。佛山、东莞、珠海等其余8市得分在这期间均为负值,由以上数据可以看出粤港澳大湾区金融发展存在区域发展不平衡的现象,金融资源空间分布不均匀。

| 表 7 2017—2019年粤港澳大湾区城市金融发展质量综合因子得分 |

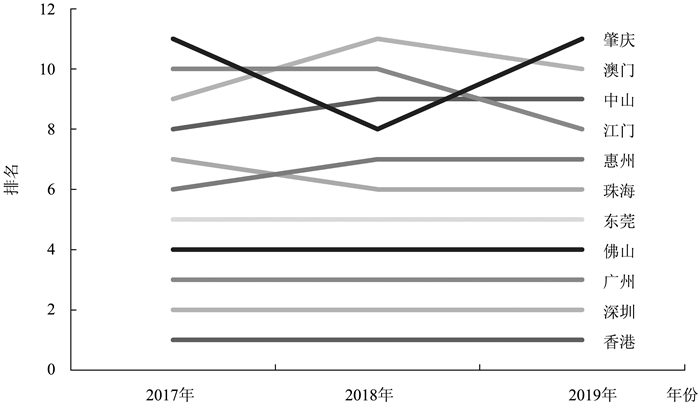

从2017—2019年粤港澳大湾区城市金融发展质量综合因子得分排名变化来看(如图 3所示),香港、深圳、广州、佛山以及东莞的排名一直未变,其中香港、深圳、广州、佛山、东莞稳定排在前五位,期间排名发生变化的有珠海、惠州、江门、中山、澳门及肇庆。具体来说,惠州、中山、澳门的排名三年间均下降一位;江门排名上升最多,从第十名上升两名到第八名,珠海上升一位。再结合以上数据分析,排名发生变化城市均属于第三梯队城市的内部升降,隶属城市梯队之间的升降变化却并没有发生。由此可知,粤港澳大湾区城市金融发展质量水平整体比较稳定,但长期存在内部发展不平衡的问题。香港、深圳及广州对佛山、东莞等粤港澳大湾区其他城市的金融“溢出效应”较弱,目前核心城市金融的“虹吸效应”占主导地位,“强者愈强、弱者愈弱”的两极分化现象愈发突出。

|

图 3 2017—2019粤港澳大湾区城市金融发展质量综合因子得分排名变化情况 |

由以上金融发展质量测度可知,粤港澳大湾区城市群存在金融集聚现象,为进一步研究粤港澳大湾区内部城市之间的金融联系,本文对具有对外金融辐射能力的城市进行金融辐射范围的测算。从2017—2019年粤港澳大湾区城市金融发展质量综合因子得分情况来看,金融发展质量综合因子得分为正值的城市个数均为3,分别是香港、深圳和广州,因此研究期间具备金融对外辐射能力的城市数目tmax=3,根据上文的衰减因子计算公式得到

| 表 8 2017—2019年粤港澳大湾区城市金融辐射半径 |

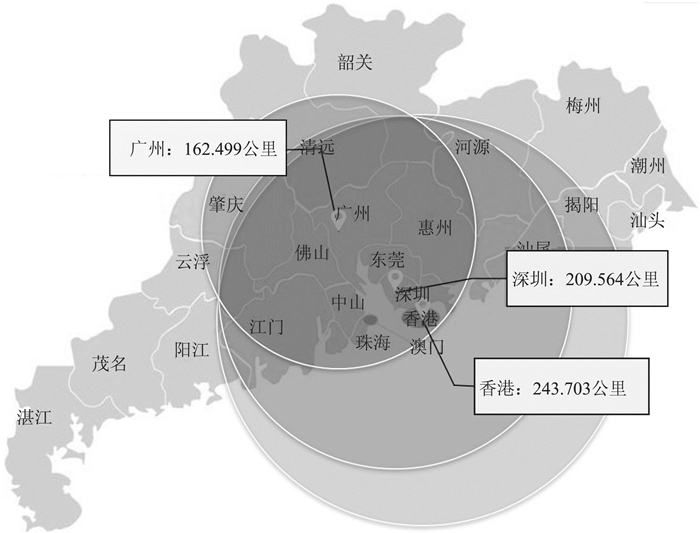

结合表 8和图 4,在2017—2019年三年间,具有金融辐射能力的3个城市的金融辐射半径均呈现不同的变化趋势,香港、深圳及广州三市的金融辐射影响力都基本覆盖了整个粤港澳大湾区城市。其中,香港的金融辐射范围最广,深入粤港澳大湾区广阔的内陆腹地,接受辐射的城市数量较多。香港作为国际金融中心及全球最大的离岸人民币市场,2020年即使受到了疫情的影响,其离岸人民币资金池也达到了7 572亿元。此外,香港也是全球最大的点心债市场,人民币点心债近70%选择在香港发行,其金融水平可见一斑,近年来其辐射范围逐渐向粤港澳大湾区内部聚拢,金融辐射半径由2017年的247.918公里下降至2019年的243.703公里,即便如此,也依旧覆盖了粤港澳大湾区的全部城市。虽然香港的金融辐射范围很广,但具体是否可以转化为各城市的经济增长动能还取决于各城市对香港金融辐射的接受能力。深圳的金融辐射范围呈对外扩张的趋向,其金融影响力加快向周边地区扩散,涉及的城市越来越多,大有追赶香港之势,金融辐射半径由2017年的189.721公里增长至2019年的209.564公里。广州的金融辐射范围虽也呈对外扩张的趋势,但扩张程度远不及深圳,广州处在粤港澳大湾区的地理中心,对大湾区城市的金融经济均有带动作用,金融辐射作用范围由2017年的151.567公里增加至2019年的162.499公里,覆盖的城市也较多。威尔逊模型只是对具有金融辐射能力城市作用范围的测度,无法考察其作用的强度,因此下文对此部分进行重点研究。

|

图 4 2019年香港、深圳及广州的金融辐射半径 |

根据外向性融资规模的倒数的计算公式,测算得到2019年粤港澳大湾区11市的衰减因子,如表 9所示。衰减因子越小,表明该市对外围城市的金融辐射强度减缓速度越慢,反之亦然。其中,深圳的衰减因子最小,2019年仅为0.000 025 4;香港的衰减因子次之,为0.000 030 3;广州的衰减因子为0.000 052 1;肇庆的衰减因子最大,为0.000 574 1。

| 表 9 2017—2019年粤港澳大湾区城市金融辐射强度的衰减因子 |

粤港澳大湾区城市之间的金融联系既存在“强强联手”的极化,也存在“近水楼台先得月”的扩散,如表 10所示。在粤港澳大湾区城市群中,香港的金融辐射强度最大,强度普遍都在1.5以上,远高于深圳和广州。具体来看,深圳接收到香港的辐射强度最高,为1.604;其次是广州,为1.592;接受辐射强度最低的是肇庆。总体来说珠江东岸城市受到的辐射带动作用明显强于珠江西岸,整体呈现“东密西疏”的分布格局。深圳对其他城市的金融辐射强度普遍在1以上,其中香港、广州、东莞、佛山的金融辐射强度较大,分别为1.087、1.081、1.077、1.071;肇庆接收到的辐射效应较弱,仅为0.961。广州对其他城市的辐射强度都在0.6 ~ 0.7之间,香港、深圳、佛山、东莞是接受广州金融辐射强度较强的四个城市,同样广州对肇庆的辐射带动效应也较弱。综上所述,香港、深圳、广州之间金融联系强度较大,三市对周边其他城市的带动效应取决于它们的地理位置和经济金融基础,总体来说对外围城市的辐射效应均较弱。

| 表 10 2019年粤港澳大湾区城市辐射范围内各市的金融辐射强度 |

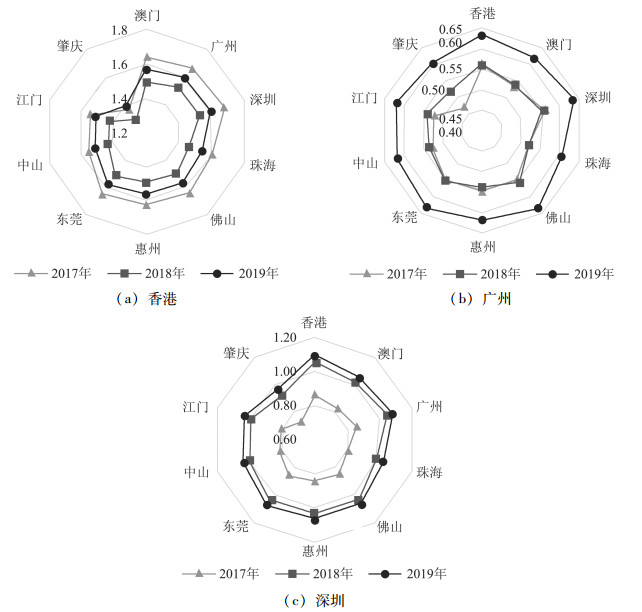

为进一步研究香港、深圳、广州三市金融辐射强度的动态变化,测算并汇总得到2017—2019年三市对粤港澳大湾区其他城市的金融辐射强度变化情况,如图 5所示。香港对粤港澳大湾区其他城市的金融辐射强度呈减弱趋势,但始终维持在大于1的高位,显著高于深圳和广州对其他城市的辐射强度,其中深圳和广州受到香港的金融辐射作用下降得最为明显,深圳受到的金融辐射强度三年间下降4.63%,广州下降4.38%。呈现这样的原因可能有二:一是因为近年来广州、深圳金融实力增强所致,广州、深圳是接受香港金融辐射最多的城市,聚集在香港的金融资源由于内部经济成本过高进而扩散至香港的周围地区,受金融集聚和金融辐射的综合影响,香港的金融发展质量水平呈现逐年下降的趋势,对周围地区的辐射效应也呈现下降的趋势;二是因为近期内地的金融监管升级,内地城市对香港金融辐射的接受能力降低。广州和深圳对其他城市的金融辐射强度逐年增强,两地对金融发展质量水平排名靠后的城市的辐射作用提升幅度最大,其中,对肇庆的金融辐射强度三年间分别提升28%、32%,对其他城市的金融辐射强度三年间分别提升15%和25%左右,可见广州、深圳作为粤港澳大湾区核心城市,其金融发展质量及对粤港澳大湾区内其他城市的金融辐射带动效应越来越强。深圳作为中国三大金融中心之一,我国的第一个经济特区,其开放程度远高于广州,成为继香港之后第二个金融集聚中心;广州虽为粤港澳大湾区的中心城市,经济实力雄厚,但金融发展质量水平和对周围地区的辐射效应与香港、深圳还有一定差距,广州应该抓住粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的机遇,提升金融发展实力。

|

图 5 2017—2019年香港、深圳、广州对粤港澳大湾区其他城市的金融辐射强度 |

本文以粤港澳大湾区城市群为研究对象,基于2017—2019年各市经济金融数据,进行金融发展质量测算及金融辐射效应研究。围绕金融规模、金融集聚、金融效率及经济基础四个维度构建粤港澳大湾区金融发展质量评价指标体系,运用因子分析模型测算粤港澳大湾区各市金融发展质量水平,进一步利用威尔逊模型对得分为正的香港、深圳、广州三市进行金融辐射范围测算,并结合引力模型测算出三市对其他城市的金融辐射强度。结论如下:

第一,实证结果表明,粤港澳大湾区城市金融发展质量层级体系分为三个梯队,香港为第一梯队城市,深圳和广州为第二梯队城市,佛山、东莞、珠海、惠州、澳门、江门、中山、肇庆为第三梯队城市。其金融发展质量水平整体较为稳定,综合得分为正的城市始终为3个,均属于第一、二梯队。其中香港以1.609的高分稳居第一,金融基础扎实;深圳以1.007的得分排在第二,经济金融实力强劲;广州以0.586的得分排在第三,具有其他城市无可比拟的经济综合实力;隶属于第三梯队的珠海、佛山、东莞、惠州、澳门、中山、江门、肇庆的金融竞争力较弱。通过分析粤港澳大湾区城市金融发展质量综合因子得分排名变化,发现粤港澳大湾区金融发展质量水平整体比较稳定,但长期存在内部发展不平衡的问题,香港、深圳、广州对佛山、东莞等粤港澳大湾区其他城市的金融“溢出效应”较弱,目前核心城市金融的“虹吸效应”占主导地位,“强者愈强、弱者愈弱”的两极分化现象愈发突出。

第二,香港的金融辐射效应最强,辐射范围最广,可深入粤港澳大湾区内陆腹地,呈现逐渐向湾区内部靠拢之势,对珠江东岸城市的辐射带动作用较强,但一方面由于广州、深圳的金融实力不断增强,另一方面由于内地的金融监管升级,香港的辐射强度逐年递减,且由于粤、港、澳三地在经济、法律、政治体制等制度存在差异,香港的金融辐射效应不一定能被内地城市所接收。深圳的金融影响力涵盖了整个湾区,金融辐射范围和金融辐射强度呈现向湾区腹地迅速扩张之势;而广州的金融影响力虽也覆盖了整个湾区,但金融辐射范围和辐射强度的扩张之势不如深圳。香港、深圳、广州彼此金融联系强度较大,三市对周边城市的带动效应取决于它们的地理位置和经济金融基础。总体来说,香港、深圳、广州金融的“虹吸效应”占主导。

(二) 建议中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出要以推动高质量发展为主题,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;2021年广东省人民政府印发的《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要坚持金融服务实体经济的根本导向,加快建设现代金融体系,优化金融空间布局,实施更高水平金融开放,携手港澳共建粤港澳大湾区国际金融枢纽。现如今我国的发展环境面临深刻复杂的变化,新冠肺炎疫情的影响广泛而深远,霸权主义依旧存在,对我国经济发展产生影响。基于上述研究结论和目前的发展现状,在立足于金融服务实体经济和“双循环”的双重宏观背景下,在粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的双重国家战略背景下,在后疫情时代为促进粤港澳大湾区城市间金融联系、提升粤港澳大湾区整体金融发展质量,增强大湾区金融辐射影响力,本文提出如下三点建议:

1. 构建错位发展的金融格局,打造自身金融经济发展优势作为粤港澳大湾区金融发展质量最高和金融辐射效应最强的城市,香港是全球金融资源高度集聚地区,其金融业在粤港澳大湾区中发展最为成熟,应增加对其他城市的金融辐射强度。进一步增强国际金融中心地位,在维持自由港的基础上,注意管控系统性金融风险,特别是巩固发展好全球最大人民币离岸交易中心的地位,以提升粤港澳大湾区全球辐射力和影响力。

深圳是粤港澳大湾区创新创业创意要素最为活跃、高新技术产业最为发达的地区,作为粤港澳大湾区内地金融龙头城市,要依托中国特色社会主义先行示范区、碳达峰碳中和先行示范区建设的政策优势,强化金融对科技产业的支撑,以深交所、前海自贸区为突破口,深化与港澳的跨境金融合作,强调双方优势互补,引领粤港澳大湾区金融创新。

对比香港与深圳,广州金融业相对较弱,但从金融发展质量测算和金融辐射效应研究的结果来看,其金融基础较为扎实,并且拥有相对强劲的经济综合实力,2021年随着广州期货交易所的落地和粤港澳大湾区国际商业银行的筹备,将会有越来越多的金融要素聚集于此,进一步提升广州金融发展质量水平。广州应加速完善上交所南方总部、区域知识产权等金融交易服务平台建设,巩固区域金融中心的发展定位,做好与香港、深圳的金融协调和互补工作,借助“双区驱动”和“双核联动”的机遇,在汽车金融、航运金融、绿色金融、普惠金融、风险投资、财富管理等金融领域出新出彩。

在四个核心城市中,澳门金融业基础最为薄弱,其第三产业中博彩业占据了较大比例,金融业的占比较小,要借筹办澳门证券交易所的契机,将其打造成为人民币离岸市场的纳斯达克。近年来,珠海的金融发展水平有了大幅提升,澳门应携手珠海共同推进保险、基金、租赁、债券等跨境金融合作,在“一带一路”的整体框架下,进一步发展与葡语系国家间的金融、贸易往来,推进中国-葡语国家金融服务平台建设。

佛山、东莞、珠海、惠州、中山、江门、肇庆金融发展相对落后,在优化产业基础的同时,强化软硬基础设施建设,特别是完善会计服务、法律服务等金融配套建设,主动谋求与核心城市之间的金融合作,探索建立利益共享机制。

2. 构建创新型金融合作网络,加强城市金融经济协调联动香港、深圳和广州的金融集聚效应较强,澳门、佛山、东莞等金融欠发达城市金融供给不足,随着粤港澳大湾区建设稳步推进,实体经济对金融需求的呼声愈发高涨。应构建以香港、深圳和广州为主导的创新型金融合作网络,建立统筹协调机制,加强城市间经济金融政策的协调联动,加大对节点城市的政策和资源倾斜,发挥“看得见的手”的引导作用,促进核心与节点城市之间的金融互动。通过银行、保险、基金等大型金融机构,依托港交所、深交所、新三板广州服务基地等金融交易平台,借助南沙、前海、横琴自贸区等枢纽,推进金融资源跨境跨市流动,加快建设国际商业银行、绿色金融合作平台等重要金融服务平台,探索共建金融科技、银行账户结算、金融监管等金融创新试点,提升区域金融资源配置能力,优化大湾区金融空间分布格局。

3. 加快金融人才引进与集聚,提升金融服务水平和质量金融人才是粤港澳大湾区执全球金融价值链之牛耳和推进金融高质量建设的基础和保障,粤港澳大湾区金融人才主要集聚在香港,其余城市存在较大的金融人才需求缺口。应加大在教育、医疗、卫生等公共服务领域的财政支出,打造适宜金融人才生活就业的优良环境,从住房、子女教育、税收优惠等多方面提升金融人才的福利待遇,完善社会保障体系,以解其后顾之忧。建立健全粤港澳三地金融人才自由流动机制,如发放金融人才绿卡、推进学历资质资格互认等,利用港澳两个国际化平台,吸引多层次特别是具有信息和金融复合背景的金融人才,完善金融人才引进、培训、考核、退出等管理机制。加大对粤港澳大湾区高校金融专业的教育投入,联合粤港澳大湾区高校如中山大学、华南理工大学、香港中文大学等开展会计、税务、法律等专业的培养,提升核心城市的金融人才输出能力。

| [1] |

时代周报. 粤港澳大湾区金融竞争力报告(总): 开放与融合是主基调, 错位发展形成合力[EB/OL]. (2021-01-27)[2022-01-15]. https://www.sohu.com/a/447138691_237556.

|

| [2] |

徐维军, 张晓晴, 张卫国. 政策视角下粤港澳大湾区城市群产业结构问题研究[J]. 城市观察, 2020, 66(2): 7-22. |

| [3] |

徐维军, 付志能. 粤港澳大湾区金融财税政策研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2019, 21(4): 1-16. |

| [4] |

中国人民银行. 关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见[EB/OL]. (2020-05-14)[2020-09-15]. http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4023428/index.html.

|

| [5] |

广东省地方金融监督管理局. 关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案[EB/OL]. (2020-07-31)[2020-09-15]. http://gdjr.gd.gov.cn/gdjr/zwgk/tzgg/content/post_3055572.html.

|

| [6] |

广东省人民政府. 广东省人民政府关于印发《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的通知[EB/OL]. (2021-04-25)[2021-07-25]. http://gdjr.gd.gov.cn/gdjr/zwgk/tzgg/content/post_3055572.html.

|

| [7] |

刘向耘. 从粤港澳大湾区建设看金融如何支持经济转型升级[J]. 金融经济学研究, 2018, 33(1): 3-8. |

| [8] |

冯锐, 高菠阳, 陈钰淳, 张婷婷. 粤港澳大湾区科技金融耦合度及其影响因素研究[J]. 地理研究, 2020, 39(9): 1972-1986. |

| [9] |

陈向阳. 粤港澳大湾区金融集聚对技术创新的影响机制及政策建议[J]. 经济问题探索, 2021(5): 165-176. |

| [10] |

甘星, 甘伟. 金融集聚对经济增长的影响及行业异质性——基于粤港澳大湾区的实证研究[J]. 宏观经济研究, 2020(7): 33-46. |

| [11] |

黄卫华, 陈海椰. 粤港澳大湾区金融发展促进产业升级机制研究——科技创新的中介效应视角[J]. 经济体制改革, 2020(4): 158-165. |

| [12] |

徐芳燕, 郑健涛. 粤港澳大湾区金融集聚对经济增长影响的空间计量分析[J]. 统计与决策, 2020, 36(4): 109-112. |

| [13] |

陈孝明, 谢冬敏. 粤港澳大湾区金融合作对区域创新影响研究——基于空间杜宾模型的分析[J]. 金融与经济, 2021(6): 16-23. |

| [14] |

黄影秋. 粤港澳大湾区金融科技创新的空间效应及对策——基于高质量发展背景下的研究[J]. 河北金融, 2021(5): 9-14, 36. DOI:10.3969/j.issn.1006-6373.2021.05.004 |

| [15] |

孙坚强, 缪旖璇, 张世泽. 粤港澳大湾区的科技创新与经济增长[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2019, 21(3): 1-10. |

| [16] |

徐维军, 陈琪琪, 季昱丞, 张卫国. 粤港澳大湾区科技保险与国际科创中心的互动研究[J]. 华南理工大学学报, 2020, 22(4): 1-15. |

| [17] |

黄湘瑶. 粤港澳大湾区发展绿色金融的作用机制分析[J]. 中国商论, 2021(13): 1-3. |

| [18] |

于孝建, 黄敏宜, 徐维军. 粤港澳大湾区开放银行发展战略研究[J]. 城市观察, 2020, 66(6): 45-56. DOI:10.3969/j.issn.1674-7178.2020.06.004 |

| [19] |

张晓晴, 谭一帆, 徐维军. 粤港澳大湾区创业风险投资网络演化及影响因素研究[J]. 南方经济, 2021(1): 20-36. |

| [20] |

徐维军, 付志能, 张卫国. 粤港澳大湾区产业定位与金融服务发展[M]. 北京: 科学出版社, 2020: 142-156.

|

| [21] |

刘伟政, 李华军, 谢卓霖. 粤港澳大湾区金融集聚与区域经济增长[J]. 特区经济, 2021(1): 14-18. |

| [22] |

徐维军, 于孝建, 张卫国. 年度报告: 粤港澳大湾区金融产业集群与广州金融发展路径研究[M]//曾伟玉, 麦均洪. 粤港澳大湾区建设与广州发展报告. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 112-157.

|

| [23] |

SCHUMPETER J. The theory of economic development[M]. New York: Harvard University Press, 1934: 95-157.

|

| [24] |

GOLDSMITH, RAYMOND W. Financial structure and development[M]. New Haven, CT: Yale University Press, 1969: 389-407.

|

| [25] |

MCKINNON. Money and capital in economic development[M]. Washington, DC: The Brookings Institution, 1973: 76-100.

|

| [26] |

SH AW. Financial deepening in economic development[M]. New York: Oxford University Press, 1973: 1-10.

|

| [27] |

王韦程. 金融发展相关理论研究综述[J]. 金融发展研究, 2020(7): 56-61. |

| [28] |

方福前, 邢炜. 经济波动、金融发展与工业企业技术进步模式的转变[J]. 经济研究, 2017, 52(12): 76-90. |

| [29] |

孙静. 金融结构促进技术创新的比较制度分析——基于制度互补性的视角[J]. 华东经济管理, 2018, 32(12): 152-163. |

| [30] |

刘笑男, 倪鹏飞. 中国城市金融竞争力测度评价及因素分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2021, 21(5): 78-88. |

| [31] |

邹薇, 樊增增. 金融支持粤港澳大湾区建设的实证研究——基于城际面板数据[J]. 国际经贸探索, 2018, 34(5): 55-67. |

| [32] |

彭芳梅. 金融发展、空间联系与粤港澳大湾区经济增长[J]. 贵州社会科学, 2019(3): 109-117. |

| [33] |

陈浩, 姚星垣. 长三角城市金融辐射力的实证研究[J]. 上海金融, 2005(9): 8-11. |

| [34] |

方茂扬. 珠三角城市金融辐射力的实证分析[J]. 南方金融, 2009(7): 65-68. |

| [35] |

于溪, 成春林. 南京的金融辐射能力及提升路径——兼论推进南京金融集聚区建设[J]. 华东经济管理, 2015, 29(12): 57-61. |

| [36] |

李凯风, 张卓. 我国区域金融中心金融辐射力的金融效率分析[J]. 统计与决策, 2017(2): 171-173. |

| [37] |

余佳美. 西南五省金融集聚的经济效应研究[D]. 重庆: 重庆工商大学, 2018.

|

| [38] |

黄丹荔, 吴昳. 长三角城市群的金融集聚效应和金融辐射效应研究[J]. 财经问题研究, 2019(12): 65-72. |

| [39] |

王力. 中国金融中心城市金融竞争力评价研究[J]. 金融评论, 2018, 10(4): 95-109, 122. |

| [40] |

邓伟根, 潘捷, 张守哲. 区域金融视角下城市金融竞争力与辐射力研究——以大珠江三角洲地区为例[J]. 金融经济学研究, 2014, 29(4): 107-117. |

| [41] |

张世杰, 刘畅. 基于DEA模型的京津冀城市群金融资源配置效率研究[J]. 华北金融, 2021(8): 33-43. |

| [42] |

任晓怡. 我国中部地区金融效率测试及效率差异研究[J]. 会计与经济研究, 2015, 29(1): 103-112. |

| [43] |

蔡则祥, 武学强. 新常态下金融服务实体经济发展效率研究——基于省级面板数据实证分析[J]. 经济问题, 2017(10): 14-25. |

| [44] |

龙海明, 凌炼, 周哲英. 现代金融区域辐射力研究——基于长沙对湖南省内其他市州辐射力的实证检验[J]. 财经理论与实践, 2014, 35(3): 8-13. |

| [45] |

隋钦波, 佟川. 对我国金融集聚辐射效应的实证研究[J]. 金融发展研究, 2013(7): 9-13. |

| [46] |

张晓燕. 金融中心及其辐射域研究——以环渤海经济圈为例[J]. 经济问题, 2014(10): 43-46, 52. |

| [47] |

王铮, 邓悦. 理论经济地理学[M]. 北京: 科学出版社, 2002: 22-25.

|

| [48] |

海外网. 中国100座大中城市可持续发展排名公布珠海市连续三年位居榜首[EB/OL]. (2021-04-15)[2021-07-24]. https://www.163.com/dy/article/G7KEPJPG0514R9L4.html。 |

| [49] |

新华社客户端. 珠海: 担起大湾区时代新使命[EB/OL]. (2021-05-30)[2021-07-24]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701174580893941830&wfr=spider&for=pc。 |

| [50] |

粤港澳大湾区门户网. 惠州积极融入大湾区城市群和深圳都市圈[EB/OL]. (2021-03-02)[2021-09-24]. http://www.cnbayarea.org.cn/news/focus/content/post_317152.html。 |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24

,

,