2. 南京师范大学 商学院, 江苏 南京 210023

2. School of Business, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, Jiangsu, China

中国优秀传统文化的传承对促进当代中国文化的发展具有重要作用,但是传统文化中存在的陋习也对当代精神文明建设产生了一定阻碍。随着二胎、三胎政策的放开,国家将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑。2021年5月31日,中共中央政治局会议中明确指出:“要加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导,对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理。”①

① 参见《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,中华人民共和国国务院公报,2021(22):4-8.

“份子钱”又称“随礼”,起源于明代中期,已成为当今婚嫁活动的重要元素。从传统文化上看,“份子钱”是亲朋好友与婚嫁双方维系特定社会关系的情感表达载体[1];从行为模式上看,“份子钱”是在婚嫁双方人际关系网络(如亲朋好友等)中开展的一种资金筹集行为[2]28。受互联网经济影响,互联网金融工具(如微信红包、支付宝转账等)使“份子钱”支出不再受到时间和空间等外部因素限制。在居民社交需求更加多元的环境下,“份子钱”已成为一种社会普遍认可的社交活动支出。腾讯网谷雨数据的研究结果表明,超过85%的调查对象都曾为婚礼随过“份子钱”②。

② 参见腾讯网谷雨数据调查研究。

社会大众普遍认为“份子钱”出资由情感驱动,涉及发起人与被邀请者双方私人感情的好坏,是表达其情感反应最直接与普遍的方式[3],支出目的是实现与婚嫁双方的情感交流,支出意愿与金额应完全受出资人个人意愿支配。然而,个体在社交活动中通常会受到各种隐性和显性的社会规范(如面子、道德绑架、个人攀比等)的影响,导致其在行为决策上更倾向于被社会大众接受与认可[1]。在“份子钱”这一出资行为中,社会关系网络成员的一般出资金额是一个典型的社会规范,通常会成为个人出资的参照标准,并对自身的支出金额产生影响。当这一标准高于个人出资意愿时,个人的“份子钱”支出行为就变成了“习俗所迫”,即“出多了压力大,出少了没面子”。当“习俗所迫”成为普遍现象时,“份子钱”无疑将转为一种文化陋习,难以实现其在婚嫁活动中的情感表达需求。理清“份子钱”的情感表达机制和“习俗所迫”问题,值得学术界深入分析和探讨,然而现有研究尚未对“份子钱”这一文化要素进行研究。对此,本文提出以下研究问题:

问题1:从情感表达上看,影响“份子钱”支出金额的因素有哪些?

问题2:从“习俗所迫”上看,社会规范如何影响“份子钱”支出金额?

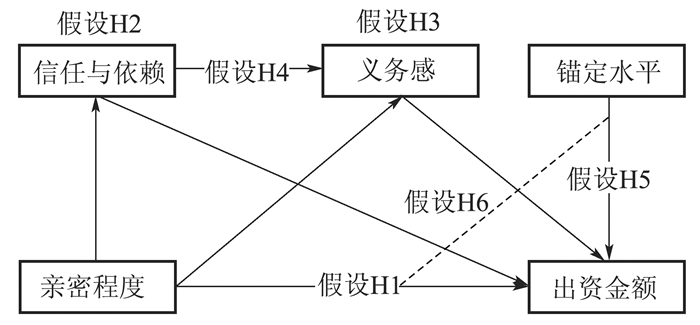

为深入探究上述问题,本文从传统文化视角出发,结合众筹理论,对“份子钱”的内涵进行界定;基于社会网络理论和社会规范理论构建理论模型,探究“份子钱”支出的情感表达机制以及社会规范对“份子钱”支出金额的影响。

二、文献综述与理论假设 (一) “份子钱”与众筹“份子钱”始于农耕时代,是一种筹资行为,也是传统人情交换的重要形式,主要出现在婚丧嫁娶等人生重大场合,在婚嫁活动中最为盛行,在20世纪90年代后的婚嫁活动中,“份子钱”频繁出现,既起到传递情感的作用,也起到在社交圈内筹资的作用,缓解了婚嫁双方的资金成本。

现代众筹模式为理解“份子钱”内涵提供了重要的理论参考。当下,众筹成为初创企业和个人为创业项目筹措资金的渠道,本质上是筹资方向社会大众获取资金支持的创新融资模式。基于回报形式可分为奖励型众筹、股权型众筹、债权型众筹和公益型众筹[4]。

从筹资模式上看,“份子钱”是典型的众筹行为,“众筹”模式起源于中国明代中期,即筹资方面向一定的社会大众群体而非特定投资人展开的筹资行为。现代众筹的细分模式特征在“份子钱”众筹中被多元化体现:一是从出资动机看,“份子钱”主要以人情往来为目的,与社交化发展的公益型众筹相似[5]。二是从预期回报看,当支出者对婚嫁活动、婚嫁双方在未来自己或子女结婚时的出资均无预期时,这种无回报期望的支出行为与公益型众筹相似[6];当支出者对婚嫁本身有较强的情感期望(如感受婚礼氛围)时,这种追求非金钱回报的资金支持与奖励型众筹相似[7];当支出者期望婚嫁双方在未来予以资金回报时,这种基于远期资金收益的资金支持与债权型众筹相似[8]。综上,我们认为“份子钱”众筹是一种在社交圈内发起的,兼具资金筹措与人情往来目的,且出资动机多元的众筹模式。

(二) “份子钱”的情感表达维持良好的人际关系是社交活动的重要需求与目的。婚嫁双方及其亲属的社会关系网络是聚集“份子钱”出资人群的基础,“份子钱”的人情往来是婚嫁双方社交圈内的情感表达行为,而情感表达的基础是双方通过社会关系网络形成的互相了解。社交圈内成员彼此间通常具有强烈的责任心和信任感,其道德和经济行为往往受社会关系网络影响[2]59。对支出者而言,货币价值是主体意志和情感在婚嫁活动中的直观表达,其金额一定程度上被视为衡量情感表达程度的标准[1]。

社会网络理论为理解众筹活动的资金支持行为提供了成熟的理论研究框架,有助于理解“份子钱”众筹的情感表达机制。Granovetter[10]提出社会网络关系强度的概念并将其分为强关系与弱关系两类。现有众筹研究表明,社会网络成员的出资动机主要可分为,①利他主义:心理满足;②利己主义:维持与发起人的社会关系,在未来得到回报;③社会道德约束:符合一般社交要求;④互利动机:出资人希望维持关系、融入社会等心理利益补偿经济利益损失[11]。强关系与弱关系均是影响筹资结果的重要因素,发起人的熟人圈是其最佳的社会资源[12],是资金获取的主力军与早期支持者。当潜在出资人与发起人结成紧密且牢靠的关系时,更有可能参与亲社会行为。社交媒体一定程度上促进了关系强度对众筹融资的影响[13]。

目前鲜有研究关注“份子钱”众筹,尚未有研究探究其情感表达的影响因素。本文基于社会网络理论,对“份子钱”众筹中的情感表达机制展开探究。考虑到传统文化中的利益交换通常并非逐利行为,社会网络关系、社会交换等因素是“份子钱”支出的主要驱动因素;“份子钱”出资者大部分是婚嫁双方的家族成员,这种基于血缘、家族等建立的联系与互动频率之间的关系并非完全线性,可能导致产生相反结论;另外,婚礼来宾往往与发起方有一定交情,本文假定,在“份子钱”众筹中,出资人已经普遍达到互惠交换阈值。故本文选取关系强度中亲密程度、信任与依赖两个维度进行研究,旨在减小部分误差,提高研究结论的可靠性。

1. 亲密程度与出资金额社会网络关系中的亲密程度通常被定义为个体在情感、认知和行为三方面感知重叠下的、自发感知出的,人与人之间相互联系的程度[14]。拥有亲密关系的个体间往往会表现出高互动性,并指导其产生亲缘利他与互惠利他行为。众筹研究表明,潜在社会联系、亲缘关系均会对出资金额产生促进作用。有学者通过对以色列婚嫁活动资金支持的研究发现,有较高遗传亲缘关系、亲缘关系较为牢靠(母亲方比父亲方更牢靠)的来宾更有可能提供高额出资[15]。此外,帮助近亲属还有可能获得一定的社会福利,基于亲缘互助的认同感对出资金额同样有着正向影响[16]。年轻人在情感上与朋友更亲近,可能会由于“友谊效应”而提高其出资水平,向朋友提供的资金支持并不少于其近亲属[17]。

现有研究普遍肯定了亲密关系对出资行为的促进作用,个体由于亲情与友情等建立起亲密关系时,无论是否拥有亲缘关系,更有可能将其预算中的较大一部分提供给更加亲近的人,两者之间的亲密程度是影响出资水平的主要因素。整体上,本文认为在“份子钱”众筹中,出资人与发起人普遍具有一定的社会联系,给予资金援助并非首要动因,维持或加强与婚嫁双方的亲密关系是出资人的主要动因,而这种亲密关系则通过出资金额体现。故本文提出以下假设:

假设H1:在“份子钱”众筹中,出资人与邀请方的亲密程度对出资金额有正向影响。

2. 信任与依赖的中介作用信任是指个体对他人言行是否可靠所持有的主观概率,是重要的社会资本。值得信任与依赖的个人或社交群体往往信守承诺,在交换关系中彼此利害相关[18]。信任在维持商客长久关系和建立客户忠诚过程中扮演重要角色,这在现有众筹研究中也已被广泛证实[19-21]。具体而言,发起人社会网络中的成员具有认证属性,其影响力使众筹项目得到广泛传播并提高了潜在捐赠者对该项目的信任感,进而提供资金支持[21]。

尽管鲜有研究探讨信任在“份子钱”出资行为中扮演的角色,但传统文化习俗的相关研究表明,信任在传统文化习俗中通过提供特定经验与途径提升信息搜索效率,是习俗活动参与者构筑的社会网络中不可或缺的中间传导要素[22]。“份子钱”众筹通常是一种无直接利益回报且无法依靠客观标准来进行风险评估的出资行为,因此信任与依赖是影响出资者资金支持行为的重要因素,而这种信任与依赖通常建立在一定的亲密程度上。即使部分出资者的动机是未来自身或其子女婚礼上获取的更多资金回报,其当下出资动机仍基于与婚嫁双方保持长久稳定的亲密关系[23]。故本文提出以下假设:

假设H2:在“份子钱”众筹中,信任与依赖在亲密程度对出资金额的影响中起中介作用。

3. 义务感的中介作用义务感是个体对其自身以及他人所应承担责任的认识与体验。目前针对义务感的众筹研究主要集中在公益型众筹,研究结果普遍认为当个体间建立起紧密的关系时,会对彼此产生关爱与关心,当一方需要帮助时,朋友比陌生人更有义务提供帮助,两者间亲密程度促进利他行为的产生[24]。个体在自身内在价值体系的推动下,在道德层面意识到自身有义务实施特定行为时,通常而言将更有可能作出慈善捐赠决策[25]。虽然在社交圈内进行的社交活动中,个体间均是兼有情感性与工具性的混合性关系,但是亲密程度更高,社交中情感性更强,人情交换程度也较高[26]。

在“份子钱”众筹中,亲密关系使得出资人将本应理性的经济行为嵌入到关系维持活动中,其原有的人情往来可能使得受邀人感到有责任与义务感来回报过去发起人对自己情感、经济、工作等方面的帮助与恩惠[24, 27]。这种义务感促使个体作出符合大众认知的道德行为,在出资时更加慷慨大方。故本文提出以下假设:

假设H3:在“份子钱”众筹中,义务感在亲密程度对出资金额的影响中起中介作用。

4. 信任与依赖、义务感的链式中介作用现有研究普遍表明,众筹出资决策通常取决于出资者对发起人的资金外部需求的衡量[28]。在内化这一需求的过程中,根据共情——利他主义假设,在对他人产生如关心、依赖、同情等情感反应时,个体会更愿意提供帮助,做出利他行为,并且这种机制在社会网络中内外部反馈的作用下,不仅仅局限于亲缘关系中。

基于此,本文认为,“份子钱”出资人与婚嫁双方亲密程度较高时,会对其产生一定程度的关注与关怀,在持续交往过程中,引发信任感与相互依赖等共情感[29]。由于“份子钱”众筹回报既有一定的不确定性,也具有一定的利他主义因素,因此当出资人对婚嫁双方产生信任感时,其自身愿意为回报的不确定性承担一定程度的风险,进而指导其出资决策[18]。出于对婚嫁双方的信任以及欲保持长久联系的依赖心理,在收到婚嫁活动邀请后,推动其出资的更有可能是对其出资责任的认知这一义务感,故本文提出以下假设:

假设H4:在“份子钱”众筹中,信任与依赖、义务感在亲密程度对出资金额的影响中起链式中介作用。

(三) “份子钱”的社会规范除亲密关系外,各种隐性和显性的社会规范也会对“份子钱”出资产生影响。社会规范是一种外部社会准则,可以促使大多数人在特定情况下产生被大众接受与认可的行为[30],通常通过描述性规范与强制性规范来影响个体行为。描述性规范通过信息影响力来影响行为,是简单的行为模仿与跟从;强制性规范通过发出获得潜在的福利或避免潜在惩罚的期望信号来影响个体行为。

虽然社会规范基于个人社会网络关系形成,但与自主情感表达有别,是非自主的、情感表达之外的潜在外部约束标准[31]。“份子钱”众筹中的社会规范是出资人社交圈内成员在婚嫁活动中非公开但普遍接受与认可的行为模式,有两个主要特征:一是现象的普遍性,即个体通常兼具“份子钱”支出者和婚嫁方两种身份,不愿承担因打破“份子钱”规则引发的亲密关系破裂的风险;二是一般出资水平,通常支出者会遵循等价偿还与数额协商两个原则,即出资人通常会与婚嫁双方的共同好友进行口头协商来约定出资金额[1]。

尽管部分研究将“份子钱”中的社会规范归为描述性规范[28],但本文更倾向于将其归为强制性规范。社会规范在一定程度上影响“份子钱”出资人的出资金额,当社会规范下的出资金额高于出资人的出资意愿时,“份子钱”支出的情感表达因素不再成为主要支出动机。“份子钱”出资转为一种“习俗所迫”的支出行为,即受到习俗活动中约定的某些社会规范的影响发生的非自愿资金支出行为。现实中不乏此类“份子钱”支出情形,究其根本在于支出者不愿遭受违反社会规范所带来的潜在、非强制性惩罚(如因出资过低遭到议论、孤立或排挤等)。考虑到“份子钱”已成为普遍现象,仅衡量支出频率既不符合现实环境,在统计结果上也无显著差异,故本文采用锚定水平来代表外部社会规范。

1. 锚定水平与出资金额个体在判断客观事物时,会将其最初获取的有用信息作为决策参照点,这些可能对个体主观判断与行为产生影响的信息就是锚。个体由于渴望融入社交圈,会产生社会比较行为,在信息不确定时,个体通常将他人的行为视为可参照的线索并相应地对自身行为进行调整[32]。

仅有部分众筹研究讨论了社会规范对捐赠型众筹出资金额的影响,发现在相似性较高的捐赠型众筹活动中,外部社会信息的相似度、出资经验、外部信息透明度均正向影响捐赠额[33]。Croson等[34]研究表明社会信息对个人捐赠的影响在10%到30%之间;Shang等[35]发现社会群体遵循已知锚定水平提供资金捐助产生的效应是节约金钱以满足自身利益效应值的3倍。目前尚无研究探讨“份子钱”众筹活动中的社会规范,仅部分研究探究了婚礼礼品中的社会规范和价格竞争问题[31]。“份子钱”众筹虽然不是单一的捐赠型众筹,但是其中的利他性是这一出资活动中的重要影响因素。婚嫁活动中,请柬本身承载信息,向来宾传递资金需求的信号,受传统文化影响,具有一定强制力,再加上出资人往往通过社会互动,观察与了解其他成员的出资行为[36],在已经掌握他人预计出资金额时,会对自身出资产生一定引导作用。结合现有研究,本文提出以下假设:

假设H5: 在“份子钱”众筹中,锚定水平对个体出资金额有正向影响。

2. 亲密程度与锚定水平在“份子钱”出资者的社交网络内,对婚嫁双方的自主情感表达、网络中外部社会规范均是影响其“份子钱”众筹出资金额的重要因素。显然,当锚定水平足够低时,将不会对出资决策造成压力,而在当下“份子钱”逐渐由中介物向衡量物方向变化的背景下[1],不断攀升的锚定水平使得大众对于“份子钱”出资动机的争议越来越大。

虽然还未有研究证实“份子钱”众筹中婚嫁双方与支出者间亲密程度、潜在社会规范对出资金额的影响程度,但已有部分研究表明在互联网金融工具多样化和社交需求多元发展的环境下,“份子钱”维系与同地域亲属的情感依托功能被逐渐弱化[1]。结合现有研究,本文认为社会规范在其融入社交行为与仪式的功能性上不断增强,是影响个人社交决策的重要因素,而当这一规范超出个人意愿时出资决策无疑受到裹挟。考虑到归属性需求是人的基本需求之一,在必要的社交金钱支出中,个体不会轻易打破潜在规则,社会规范具有相对稳定的外部约束作用。故本文提出以下假设:

假设H6: 在“份子钱”众筹中,锚定水平对个体出资金额的影响大于亲密程度对其的影响。

综上所述,本文的研究模型如图 1所示。

|

图 1 研究模型 |

在正式调查前,本文进行了预调研,对信度效度进行了初步检测,并消除调查问卷中可能存在的歧义。具体做法是通过问卷星向社会大众发放了调查问卷,采用匿名调查的方式进行。由于调查情境的特殊性,本文对部分变量下的测量题项进行改编与增减。预调研共收集56份问卷,根据其对部分变量维度下的问题进行调整,提高测量变量的信度与效度。另外,本文通过预调研了解了婚礼“份子钱”的一般标准,使得正式调研中锚定水平的高低设置更加合理。

正式调查中,第一部分收集如性别、婚姻状况、年龄、学历和收入等人口统计学信息;第二部分要求被试者回忆上次随份子时的情景,根据实际情况回答调查问题。共回收725份问卷,剔除无效问卷后,有效问卷数678份,问卷回收率93.52%。通过被试的个人基本信息如表 1所示。

| 表 1 样本特征的描述性统计分析 |

根据表 1可以发现,70%以上的被试者拥有本科及以上学历,被试男女比例、年龄分布、收入水平较为均衡,除就职于行政机关人数较少,其他工作单位分布也较为均衡。另外,虽个体出资金额由被试者据实填写,但仍向整数、吉数靠拢,例如500、600、1000、666、888等数字出现频率较高。

(二) 变量测量有学者依据单项目图示题项来测量亲密程度,但为提高问卷调查测量的准确性,主要借鉴Liang等[37]对于关系强度下亲密程度这一维度的测量题项,结合苏俊斌等[9]在中国语境下对测量题项的改良与优化,本文基于“随份子”情景进行一定的语言修改,共包含如“我乐于和婚礼邀请者谈论我的家庭与工作”等6个题项。信任与依赖的测量采用Granovetter[10]对于关系强度下信任与依赖这一维度的测量题项,包含如“婚礼邀请者为人真诚,值得我信赖”等4个题项。义务感的测量主要借鉴Simon等[38]的测量量表,包含如“无论‘份子钱’能对婚礼邀请者起到多大帮助,我都感觉有义务随份子”等4个题项。由于婚礼众筹自身的特殊性,社会大众一般水平会随地域、风俗等原因产生较大差异,因此,通过主动询问被试者“份子钱”一般水平来确定锚定水平,并根据预调研反馈结果,将锚定水平设定为250元以下、251 ~ 500元、501 ~ 750元、751 ~ 1000元、1001元以上5个较为合理的区间供被试者选择。在问卷的结尾,要求被试者尽可能准确回忆上次“份子钱”数额,获取个体出资金额相关数据。

现有研究发现性别、年龄、宗教信仰、收入、职业、面子、资产和未婚子女近期婚嫁概率会影响出资金额[39];受邀人自身资金承受能力、与发起人间人际关系以及婚礼现场的价值、预测发起人对资金的需求三者是出资金额主要的影响因素;在婚礼现场公布“份子钱”金额会给来宾造成情感压力与社会压力,而采用红包则可以降低影响[40]。结合现有研究,除研究变量外,本文控制了性别、年龄、学历、收入、职业、婚姻状况与“份子钱”形式的影响。

(三) 数据分析及结果 1. 共同方法偏差检验共同方法偏差可能会影响研究结果的可靠性,因此本研究采用Harman单因素方法对共同方法偏差进行检验。通过SPSS进行主成分分析,结果显示,第一主成分占比为25.96%,未能解释大部分变量。因此,共同方法偏差在可接受范围内,不会影响结论的可靠性。

2. 信效度检验本文所包含的变量的测量题项均改编自国内外成熟量表,内容效度较高。根据各变量题项的因子载荷计算平均提取方差AVE值,亲密程度的AVE值为0.668,信任与依赖的AVE值为0.671,义务感的AVE值为0.604,均大于一般要求0.5,问卷的收敛效度满足要求。

利用AMOS进行验证性因子分析来检验问卷的区别效度,对模型进行简约修正,删除部分题项,分析结果如表 2所示。根据表中结果可知,三因素模型的整体拟合度优于单因素与双因素模型,三因素模型的区别效度较高。同时,如表 3所示,各变量AVE值的平方根大于相关系数,区别效度较高(对角线上的值为AVE值的平方根,对角线下方为变量间相关系数)。亲密程度、信任与依赖、义务感三个变量的Cronbach' α值分别为0.857、0.854、0.818,均大于0.7,各变量的测量题项一致性较高,测量工具的信度在可接受范围内。

| 表 2 因子模型拟合度 |

| 表 3 区别效度检验 |

本文采用Pearson相关系数来检验变量之间的相关程度。根据表 4中分析结果可知,亲密程度与信任与依赖呈显著正相关关系(β=0.519,p<0.01), 亲密程度与义务感呈显著正相关关系(β=0.533,p<0.05),亲密程度与个体出资金额呈显著正相关关系(β=0.521,p<0.05),锚定水平与个体出资金额呈显著正相关关系(β=0.716,p<0.05),变量间关系基本符合研究假设,可以进行下一步分析。

| 表 4 相关系数矩阵 |

利用回归分析来验证其因果关系。比较表 5中模型1与模型2可以发现,在对控制变量进行控制后,锚定水平对个体出资金额的影响为0.689(p<0.05),在此基础上,同时控制亲密程度、信任与依赖、义务感的影响后,由表 5中模型4可知,锚定水平对个体出资金额的影响为0.640(p<0.05),假设H5得到验证。比较表 5中模型1与模型3可以发现,在对控制变量进行控制后,亲密程度对个体出资金额的影响为0.523(p<0.05),同时控制锚定水平、信任与依赖、义务感的影响后,由表 5中模型4可知,亲密程度对个体出资金额的影响为0.299(p<0.05)。由此可知,锚定水平对个体出资金额的影响大于亲密程度,对因变量的影响最大,假设H6得到验证。加入假设信任与依赖、义务感后,亲密程度对个体出资金额的影响由0.523(p<0.05)下降为0.299(p<0.05),回归系数显著减小,说明在这之间存在中介效应,中介机制有待后续分析进行验证。

| 表 5 回归分析 |

为了验证本文提出的信任与依赖、义务感的链式中介效应假设,需要进行中介作用检验,由于温忠麟三步法中介检验、Sobel系数检验中介效应对样本数据正态性的要求较为严格,本文选用Preacher等提出的Bootstrapping方法进行检验[41],将Bootstrap再抽样设定为5 000次并检验条件间接效应,构建了95%无偏差校正置信区间,采用AMOS、MPLUS等统计学软件进行数据分析。在研究亲密程度、信任与依赖、义务感对因变量的影响时,为排除锚定水平对其干扰,用

| 表 6 变量间的直接效应 |

| 表 7 变量间的间接效应 |

根据表 6、表 7中数据可知,亲密程度对

首先,对信任与依赖的中介作用进行验证,亲密程度对信任与依赖的直接效应值为0.607(p<0.01),95%置信区间为[0.547,0.666],不包含0,说明亲密程度对信任与依赖有显著正向作用;根据表 8中数据可知,信任与依赖在亲密程度与

| 表 8 中介作用检验 |

其次,对义务感的中介作用进行验证。亲密程度对义务感的直接效应值为0.400(p<0.01),95%置信区间为[0.302,0.492],不包含0,说明亲密程度对义务感有显著正向作用;根据表 8中数据可知,义务感在亲密程度与

最后,本文参考吴士健的链式中介效应检验方法[42],对信任与依赖、义务感的链式中介作用进行了检验。信任与依赖对义务感的直接效应值为0.381(p<0.01),95%置信区间为[0.279,0.483],不包含0,说明信任与依赖对义务感有显著正向作用;由表 8可知,链式中介效应值为0.057(p<0.01),95%置信区间为[0.037,0.085],不包含0,说明信任与依赖、义务感在亲密程度与

本文从传统文化视角出发,结合众筹理论、社会网络理论和社会规范理论探究“份子钱”支出的情感表达机制以及社会规范对“份子钱”支出金额的影响。从模式上看,“份子钱”是典型的众筹行为,是一种在亲戚朋友圈里发起的,兼具资金筹措与人情往来目的,且出资人动机多元化的众筹模式。目前尚未有研究对“份子钱”众筹的内在机制加以探讨,本研究主要结论如下:

从情感表达上看,实证结果支持了假设H1,即出资人与婚嫁双方的亲密程度正向影响个体出资金额,双方由于血缘或多种社会交往建立的关系拉近了彼此之间的距离,亲密程度在出资行为中承担了部分经济角色[43],这符合“份子钱”众筹的现实逻辑,符合社会大众对“份子钱”出资动机的一般认知。实证结果支持了假设H2,信任与依赖促进“份子钱”众筹的出资金额,且在亲密程度对出资金额的影响中起中介作用,本文验证了这一情感力量在传统文化下众筹模式的重要作用,受邀人对其与婚嫁双方人际关系可靠性的认可、保持长久关系的愿望使得其在出资时更加大方[19-21]。实证结果支持了假设H3,义务感在“份子钱”众筹出资金额中起促进作用,且在亲密程度对出资金额的影响中起中介作用,婚嫁双方通常为出资人社交网络内成员,收到婚礼发起人邀请后,在传统文化习俗的约束下,义务感促使其出资[38]。目前尚未有研究探讨信任与依赖及义务感的中介效应,本文通过对链式中介效应的分析,支持了假设H4,信任与依赖及义务感在亲密程度对个体出资金额的正向影响中起部分中介作用,并且两者共同发挥链式中介作用。具体而言,亲密程度的提升使得出资者与婚嫁双方建立了较为稳定的关系,缩小了两者的心理距离,从而两者之间更容易建立情感联系,产生信任与依赖。在婚嫁双方办婚嫁喜事并发出邀请时,基于以往的相处与交情形成的信任与情感依赖,出资者将“份子钱”视为自身责任之一,有较强的义务感,愿意付出时间参加婚礼且给予较多资金支持。

从“习俗所迫”上看,实证结果支持了假设H5,个体社交圈内“份子钱”的社会规范——一般锚定水平正向影响个体出资金额。现有众筹研究发现锚定值对出资金额产生正向影响[44],本文验证了“份子钱”众筹中的锚定效应。中国文化形态多样,各地“份子钱”风俗与资金水平也不尽相同。但是整体而言,出资人在参加婚嫁活动之前,均会通过过去出资经验或询问打听的方式来了解一般锚定值以融入风俗,此锚定值为出资人真实出资提供重要参考意见,使其限定在一定范围内波动。此外,实证结果支持了假设H6,一般锚定水平对“份子钱”出资金额的促进作用大于亲密程度的影响。社会规范一定程度上约束了出资者的出资决策,成为影响“份子钱”出资金额的主要因素,弱化了情感表达的动机。

(二) 研究启示 1. 理论意义首先,目前国内对于婚礼“份子钱”的研究仅停留在定性研究阶段,本文基于社交网络理论进行了实证研究,为这一问题的探讨提供更有力的支撑与可行的理论范式。

其次,分析了婚礼“份子钱”众筹属于混合式众筹,众筹领域现有文献大多基于单一众筹模式进行实证研究,相关模型解释力不强,尚未展开深入研究,本文研究了婚礼众筹的出资动机及机制,具有新意。

再次,现有研究发现社会网络关系强度各维度均会促进众筹出资金额,本研究详细探讨了亲密程度、信任与依赖对“份子钱”众筹出资金额的作用路径,并验证了信任与依赖、义务感的链式中介效应,丰富了社会网络理论在“份子钱”众筹中的应用,有助于理解婚嫁活动中个人支出行为的内在动因。

最后,现有法律法规和商业模式成为众筹的重要社会规范,为众筹可能引发的合规风险和交易风险提供保护措施,但对于传统文化下衍生的经济活动的研究缺乏对社会规范的探讨。本文探究了社会一般锚定水平对“份子钱”这一文化背景下的出资行为的影响,将“份子钱”支出行为置于社会层面进行探讨,有助于理解“份子钱”支出现象的社会影响。

2. 实践意义近年来,许多年轻人被繁重的“份子钱”所困扰,社会舆论对于“喝喜酒”习俗的质疑声也越来越大,基于此困境,本文也有一些实践启示:

首先,大众往往偏向于为更亲近的人出更多的“份子钱”,给予新婚夫妻及其父母资金支持,表达其美好祝福。传统文化下的“喝喜酒”活动作为人际交往的重要媒介,依然有其存在的必要性。

其次,在“份子钱”众筹中,尽管社会网络关系强度的影响依然较大,但出资人的出资行为可能正在被基于地方习俗以及大众认知形成的社会规范——“亲戚朋友圈内其他人给多少”这一锚定值所裹挟,出资动机由“情感表达”逐渐变为“习俗所迫”,出资人应当理性看待这一问题,在收到“喝喜酒”邀请后,充分进行思考与选择。

再次,对于婚礼发起人而言,本文也提供了一定实践启示:传统文化下形成的“份子钱”众筹并非单一逐利活动,换言之,当今婚礼活动依然应当是婚嫁双方与其亲朋好友的情感交流,而非利益交换。在内部影响因素中,信任与依赖的影响程度较低,大众在“份子钱”众筹出资中,较少考虑预期回报与未来资金交换,而更看重人际关系的紧密程度。发起人在确定婚礼来宾时,应当谨慎选择,降低收取并非因增进关系为初衷的“份子钱”的可能性。此外,出资人在收到熟人婚礼邀请后,义务感是其出资的直接利他动机,抱有收到他人邀请就应当出“份子钱”的心态,发起人应避免因邀请范围过大(如对照单位通讯录发请柬)而给出资人带来困扰,使得其真正发挥“情感表达”的作用。

最后,值得注意的是,研究发现外部社会规范(锚定水平)对“份子钱”的影响尤为重要,而这种规范并非社会整体规定,是个人社交圈内的一般出资情况。若圈内部分个体可能因发起者身份、社会地位特殊等提高出资,使得一般锚定水平水涨船高,将对本来无高出资意愿的群体产生影响,使得其产生压力与人情胁迫。可以推断,这种恶性循环若得不到一定控制与约束,“份子钱”将失去其传统文化下的祝福,帮扶新人等内涵,转变为一场金钱较量。这为政府建设良好习俗环境提供新思路。各地政府应当营造良好的“随份子”风气,列出一些“礼轻情意重”的具体举措,如倡导合理数额的“份子钱”、提议必要人际圈范围内的婚宴规模等,引导当地逐步形成健康的、被大众接受与赞扬的社会规范。

(三) 研究不足与未来展望本研究扩展了社交网络理论在婚礼“随份子”这种特殊众筹情境中的应用,为出资人理性看待“份子钱”及其出资提供指导,但是仍然存在以下不足:首先,本研究主要立足于出资人角度研究,未从发起人角度讨论此种影响,诸如婚礼地址的选择、酒店的等级、婚礼成本,后续研究将引入发起者视角,从更多元化的视角探究婚礼“份子钱”。其次,本研究主要以中国文化为背景进行研究,实际上,“份子钱”对于亚洲地区许多国家均产生深远影响,本研究对于其他文化背景下的影响不具有解释力度。未来可以收集更多样本,对不同文化背景下的出资动机做分类研究,探究不同文化背景下机制的差异。最后,本研究仅从静态视角进行研究,没有从动态进行探讨,未来可以研究机制的动态变化。另外,在各种社交中,个体不仅审视自身行为,还关注其在群体以及亲属中的地位,对“面子”的需求推动了个体的人际互动,为内在动机对自身进行有意识管理。未来可以基于“面子”视角,探讨个人“好面子”水平在此影响机制中的角色。

| [1] |

李正芳. 论当代民间"随礼"习俗中主体的人际关系——基于西美尔"货币哲学"的思考[J]. 文化学刊, 2020(4): 90-92. DOI:10.3969/j.issn.1674-621X.2020.04.012 |

| [2] |

YAN Y, 李放, 刘瑜. 礼物的流动: 一个中国村庄中的互惠原则与社会网络[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000.

|

| [3] |

尚会鹏. 豫东地区婚礼中的"随礼"现象分析[J]. 社会学研究, 1996(6): 106-112. |

| [4] |

BI S, LIU Z Y, USMAN K. The influence of online information on investing decisions of reward-based crowdfunding[J]. Journal of business research, 2017(71): 10-18. |

| [5] |

徐京平, 赵明芳. 中国公益众筹的发展及其商业模式研究[J]. 经贸实践, 2016(12): 4-7. |

| [6] |

袁毅. 中国公益众筹发展现状及趋势研究[J]. 河北学刊, 2017, 37(6): 154-158. |

| [7] |

张卫国, 黄思颖, 王超. 奖励众筹融资绩效动态预测研究——来自"众筹网"数据的实证[J]. 中国管理科学, 网络首发时间: 2020-12-28.

|

| [8] |

刘志坚, 吴珂. 众筹融资起源、发展与前瞻[J]. 海南金融, 2014(6): 77-81. DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2014.06.16 |

| [9] |

苏俊斌, 孙嘉靖. 基于关系强度和传播方式的网络口碑传播效果研究[J]. 中国网络传播研究, 2014(1): 73-88. |

| [10] |

GRANOVETTER M S. The strength of weak ties[J]. American journal of sociology, 1973, 78(6): 1360-1380. DOI:10.1086/225469 |

| [11] |

RICHARDS L. For whom money matters less: social connectedness as a resilience resource in the UK[J]. Social indicators research, 2016, 125(2): 509-535. DOI:10.1007/s11205-014-0858-5 |

| [12] |

FOSTER J. Thank you for being a friend: The roles of strong and weak social network ties in attracting backers to crowdfunded campaigns[J]. Information economics and policy, 2019, 49(No.c): 100832. |

| [13] |

BORST I, MOSER C, FERGUSON J. From friendfunding to crowdfunding: relevance of relationships, social media, and platform activities to crowdfunding performance[J]. New media & society, 2018, 20(4): 1396-1414. |

| [14] |

陈旭润, 叶明海. 组织间关系: 基于亲密程度的新视角[J]. 现代管理科学, 2014(8): 24-26. DOI:10.3969/j.issn.1007-368X.2014.08.008 |

| [15] |

TIFFERET S, SAAD G, MEIRI M, et al. Gift giving at israeli weddings as a function of genetic relatedness and kinship certainty[J]. Journal of consumer psychology, 2018, 28(1): 157-165. DOI:10.1002/jcpy.1006 |

| [16] |

WEBSTER G D, BRYAN A, CRAWFORD C B, et al. Lineage, sex, and wealth as moderators of kin investment[J]. Human nature, 2008, 19(2): 189-210. DOI:10.1007/s12110-008-9038-0 |

| [17] |

STEWART-WILLIAMS S. Human beings as evolved nepotists: exceptions to the rule and effects of cost of help[J]. Hum nat, 2008, 19(4): 414-425. DOI:10.1007/s12110-008-9048-y |

| [18] |

闫慧. 临场感对用户公益众筹参与意愿的影响研究——基于信任的中介作用[J]. 特区经济, 2021(5): 109-114. |

| [19] |

司淑玉. 社会信任与产品众筹绩效——基于京东众筹平台数据[J]. 商场现代化, 2021(3): 111-114. |

| [20] |

王瑶. 互联网公益众筹平台信任危机与治理[J]. 合作经济与科技, 2020(11): 74-75. |

| [21] |

王正位, 王新程. 信任与捐赠: 社会网络在捐赠型众筹中的认证作用[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 34-50, 4-7. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.03.004 |

| [22] |

毕长城. 亲社会行为与社会交换论[C]. 北京: 北京市社会心理学会2009年学术年会, 2009.

|

| [23] |

SARGEANT A, FORD J B, WEST D C. Perceptual determinants of nonprofit giving behavior[J]. Journal of business research, 2006, 59(2): 155-165. DOI:10.1016/j.jbusres.2005.04.006 |

| [24] |

KORCHMAROS J D, KENNY D A. Emotional closeness as a mediator of the effect of genetic relatedness on altruism[J]. Psychological science, 2001, 12(3): 262-265. DOI:10.1111/1467-9280.00348 |

| [25] |

靳慧蓉. 基于规范激活理论的个人捐赠行为影响因素研究[D]. 天津: 天津大学, 2018. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10056-1020803911.htm

|

| [26] |

黄光国, 胡先缙. 人情与面子——中国人的权力游戏[J]. 领导文萃, 2005(7): 162-166. |

| [27] |

LUO J D. Guanxi revisited: an exploratory study of familiar ties in a chinese workplace[J]. Management & organization review, 2011, 7(2): 329-351. |

| [28] |

VAN TEUNENBROEK C, BEKKERS R, BEERSMA B. Look to others before you leap: a systematic literature review of social information effects on donation amounts[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2020, 49(1): 53-73. DOI:10.1177/0899764019869537 |

| [29] |

SAGARIN B J, RHOADS K V L, CIALDINI R B. Deceiver's distrust: denigration as a consequence of undiscovered deception[J]. Personality and social psychology bulletin, 2016, 24(11): 1167-1176. |

| [30] |

KALLGREN C A, RENO R R, CIALDINI R B. A focus theory of normative conduct: when norms do and do not affect behavior[J]. Personality and social psychology bulletin, 2000, 26(8): 1002-1012. DOI:10.1177/01461672002610009 |

| [31] |

YUN KYUNG O, YE H, XIN W, et al. How do external reference prices influence online gift giving?[J]. International journal of electronic marketing and retailing, 2013, 5(4): 359-371. DOI:10.1504/IJEMR.2013.060273 |

| [32] |

MEYER A, YANG G Y. How much versus who: which social norms information is more effective?[J]. Applied economics, 2016, 48(5): 389-401. DOI:10.1080/00036846.2015.1080803 |

| [33] |

GOESCHL T, KETTNER S, LOHSE J, et al. From social information to social norms: evidence from two experiments on donation behaviour[J]. Games, 2018, 9(4): 91. DOI:10.3390/g9040091 |

| [34] |

CROSON R, HANDY F, SHANG J. Keeping up with the joneses the relationship of perceived descriptive social norms, social information, and charitable giving[J]. Nonprofit management & leadership, 2009, 19(4): 467-489. |

| [35] |

SHANG J, CROSON R. A field experiment in charitable contribution: the impact of social information on the voluntary provision of public goods[J]. Economic journal, 2009, 119(10): 1422-1439. |

| [36] |

YANNI H, LANG K. How Social networks dynamics can affect collaborative decision making on crowdfunding platforms[M]//KARL R. LANG, BIN ZHU, MICHAEL J. SHAW, et al. Lecture notes in business information processing403. Munich: Springer Nature Switzerland AG, 2020: 3-17.

|

| [37] |

LIANG T P, HO Y T, LI Y W, et al. What drives social commerce: the role of social support and relationship quality[J]. International journal of electronic commerce, 2014, 16(2): 69-90. |

| [38] |

SIMON M, STANTON S J, TOWNSEND J D, et al. A multi-method study of social ties and crowdfunding success: opening the black box to get the cash inside[J]. Journal of business research, 2019, 104(7): 206-214. |

| [39] |

CHO E. Money gifts for weddings and funerals in korea: who gives more and more often?[J]. Journal of cultural industry studies, 2014, 14(4): 59-71. |

| [40] |

VASILE M. The gift of the godfather: money and reciprocity in spiritual kinship relations in transylvania[J]. Journal of family history, 2018, 43(1): 30-50. DOI:10.1177/0363199017738175 |

| [41] |

PREACHER K J, HAYES A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behav res methods, 2008, 40(3): 879-891. DOI:10.3758/BRM.40.3.879 |

| [42] |

吴士健, 杜梦贞. 真实型领导对员工建设性越轨行为的影响——一个链式中介效应模型[J]. 软科学, 2021, 35(3): 101-107. |

| [43] |

KUO Y F, LIN C H, HOU J R. The effects of anchoring on backers' pledge in reward-based crowdfunding: evidence from Taiwanese market[J]. Internet research, 2021, 31(2): 635-653. |

| [44] |

LAY S, ZAGEFKA H, GONZALEZ R, et al. Don't forget the group! The importance of social norms and empathy for shaping donation behaviour[J]. International journal of psychology, 2020, 55(4): 518-531. DOI:10.1002/ijop.12626 |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23

,

,