习近平总书记指出“城乡区域不平衡发展是广东高质量发展的最大短板”[1],广东的区域经济格局是中国平衡发展问题的缩影。以广州、深圳为核心的珠三角地区经济社会的高速发展,形成了中国经济体量最大的城市群,而面积约占广东70%、人口接近50%的粤东西北地区一直处在相对缓慢发展状态,部分地区甚至是国家级贫困县市。为突破区域发展不平衡的约束,广东省先后出台了多项政策措施,并将区域协调发展作为省委省政府的重点工作任务。但是,粤东西北的贫困问题仍然没有得到根本性的解决,因此产业扶贫被提上日程。2013年底,广东省探索通过珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶来推动区域协调发展,取得显著成效。2016年底,在总结第一轮帮扶经验的基础上,第二轮对口帮扶以产业共建为核心,探索解决区域发展不平衡不协调问题的新路径。在对口帮扶工作中,珠三角地区6市与粤东西北地区8市形成全面对口帮扶关系,其中广州—梅州(以下简称广梅)和深圳—汕尾(以下简称深汕)对口帮扶效果突出,为广东省产业扶贫工作树立了典范。综观两对帮扶关系,各自开创了新的扶贫模式,具有鲜明的特点。可以提炼出新一轮产业扶贫中的不同模式及优缺点,为产业扶贫工作的进一步有效开展提供借鉴。

广梅和深汕对口帮扶中存在各自的独特之处和普适之处。从帮扶方来看,广州和深圳具有不同的帮扶优势:广州作为省会城市,是广东省的政治中心、国有企业总部的聚集地,政策和国有企业的先天优势显著,可以看作我国绝大多数省会城市的代表,对省会城市的扶贫工作有重要的指导意义。深圳是我国改革开放的先行市和市场经济、民营企业最活跃的城市,具有发展经济的先进经验,是新兴城市的典范,能够为实施“先富带后富”提供宝贵的实践经验。从被帮扶方来看,梅州和汕尾也具有各自的普适性:梅州是我国的革命老区、苏区,产业基础薄弱、人才外流等问题是制约其发展的主要原因,但同时也有发展红色旅游等机遇,研究梅州的对口帮扶,可以为革命老区、苏区振兴提供经验。汕尾同样是我国的革命老区,面临着交通基础设施落后,与腹地人流、物流不畅的问题,且历史上汕尾社会乱象频出,市场经济秩序和商业诚信缺失,难以吸纳外来资本,是典型的“沿海经济陷落带”。因此,无论从帮扶方还是被帮扶方来看,广梅和深汕的对口帮扶都有其独特性和代表性,具有一定的示范和推广意义。

二、相关文献回顾贫困问题是全世界高度重视的社会问题,随着扶贫实践的探索,理论界开展了丰富的讨论。Peter Townsend和Amartya Sen作为扶贫理论研究的代表,得到了学术界的广泛认可。Townsend[2]通过对不同贫困地区的比较,提出了相对贫困理论;Sen[3]则通过对扶贫原因的深入探讨,提出了能力贫困理论。在摆脱贫困的途径方面,Narayan[4]提出了有关贫困群体赋权的理论框架,着重剖析增加穷人的选择自由度以及塑造自己生活的行动自由度。Wu等[5]认为创业是贫困群体摆脱贫困的重要途径之一。

理论界对产业扶贫的效果关注较多,研究成果较为丰富。Suryahad等[6]学者考察了印度尼西亚的贫困问题,认为该地区服务业的增长对于缓解各个部门和地区的贫困均有显著效果,农业增长在农村地区的减贫中发挥着重大作用。Ferreira等[7]对巴西20年的数据分析显示,扶贫效果在不同部门、不同区域和不同时期均存在显著性差异,其中第三产业的扶贫效果大于第一产业和第二产业。Montalvo等[8]使用省级面板数据,研究了中国近30年的贫困变动情况,认为农业经济增长是减少贫困的主要动力。虽然产业扶贫对提升贫困地区“造血”功能效果显著,但一些研究显示,由于内生动力不足[9]、地方政府能力式微[10]、利益联结机制缺陷[11]、扶贫资源瞄准偏离[12]等困境的存在,产业扶贫的实际效果依然难以评估。胡振光等[13]从政府与市场关系的角度,对产业扶贫发展路径展开了讨论,认为产业对口帮扶本质上是一种政府行为,而产业的发展离不开市场机制的约束,产业帮扶需要平衡政府与市场两种力量的关系。

由于产业扶贫离不开帮扶双方的合作,学术界也对“结对帮扶”的帮扶模式和减贫效应进行了研究。莫代山[14]肯定了对口帮扶对解决贫困问题,帮助欠发达地区提高“造血”能力的作用,并分析了对口帮扶工作的机制、成效、障碍和对策。苏海红等[15]考察了青南地区发展飞地经济的必要性与条件,对省域间对口帮扶和省域内区域合作两种模式进行了比较分析。崔建刚等[16]对苏陕、浙川、沪滇三对帮扶关系进行了实证分析,发现对口帮扶的溢出效应较弱,要提高结对扶贫效率应考虑对口帮扶地区的产业关联度,培育被帮扶地区的主导性产业。

从上述文献分析可以看出,有关产业扶贫和产业对口帮扶的相关研究取得了一定进展,为后续研究提供了丰富的理论和实践基础。值得进一步研究的是,在具体研究上,宏观理论探讨较多或主要集中在对贫困户扶贫的讨论,不同产业帮扶模式的总结和对比分析比较少,特别是鲜见省域内产业对口帮扶的整体讨论,且关于产业扶贫政策的文本分析很少有学者涉及。综上所述,本文以广梅、深汕的产业扶贫政策文本为分析对象,总结对比对口帮扶模式的特点与困境,进而提出相应的建议,对后续的产业扶贫工作和相关研究具有参考价值。

三、模型构建及定性分析本文资料来源于课题组2019年5月至12月对广梅、深汕产业对口帮扶的跟踪调查,主要包括2017年至2019年梅州、汕尾两地对口帮扶指挥部的会议纪要、政府文件、对口帮扶工作考评报告,涉及广梅和深汕的政策文本分别为35份和54份。此外,本文的资料还包括课题组成员2019年10月随广东省发展与改革委员会领导奔赴梅州、汕尾开展对口帮扶工作评估考核工作时所获取的汇报会、座谈会和现场视察的文字记录(见表 1)。从资料整体看文本材料数量和质量上基本对称,从而保证了比较分析的科学性和合理性。

| 表 1 资源来源分类与编号 |

开放式编码的一般程序是:定义现象→发掘范畴→为范畴取名字→发掘范畴的性质和面向→各种不同的开放性译码→写译码笔记。本文在对广梅和深汕的文本材料的编码中,通过Nvivo 12.0软件逐字逐句解析记录,共得到1 188个编码,并形成了56个相对独立的初始概念,对初始概念进行聚类和范畴化,最终凝聚成了7个范畴,因为篇幅有限,故每个初始概念仅节选一段话作为代表,如表 2所示。

| 表 2 广梅、深汕开放式编码表 |

利用Nvivo 12.0软件对文献信息进行编码,主轴编码(axial coding)的任务是陈述副范畴与现象间关系的本质,构想副范畴与主范畴间的假设性关系,并通过实际资料来研判是否支持这种假设性的关系。Strauss等[17]提出了主轴编码的参考模型,分为三个部分:第一是条件,形成被研究对象的环境或情境;第二是行动,研究对象对主题、事件或问题的常规性或策略性的反应;第三是结果,即行动的结果。借助以上的参考模型,本文对7个副范畴进行主轴编码,得到了行动者、情境、产出三个主范畴。由于广梅和深汕的材料文本主要为会议纪要的形式,且都属于广东省第二轮产业扶贫的规范性文件,因此文件的内容和格局大致相同,两次编码的结果也较为接近,故将两次编码进行对比,如表 3、表 4所示。

| 表 3 广梅轴心式编码 |

| 表 4 深汕轴心式编码 |

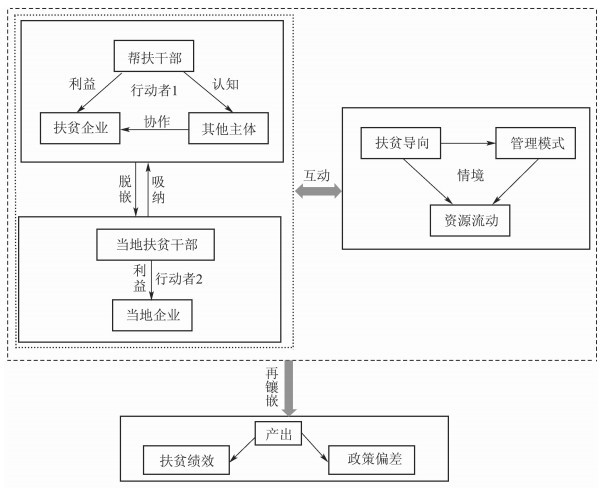

选择性编码是通过主范畴梳理和发现核心范畴,并在核心范畴与其他范畴之间建立起系统的联系,通过资料与正在成型的理论的互动来进一步把握各个范畴及相互关系,最终发展出一个新的理论。本文将政策文本材料进行编码分析,分别提炼出了七个范畴,并由此总结形成了行动者、情境、产出三个主范畴。产业扶贫的本质是行动者将资源从优势地区向贫困地区转移的一个过程,即政府、企业和其他非官方行动者通过综合运用经济、行政、法律、宣传动员等手段组织和引导产业要素从优势地区抽离出来,经传播后,被帮扶地区在整合自身产业优势、资源禀赋的基础上承接或参与产业项目,即资源的再镶嵌,故可将其总结为脱嵌、传播、再镶嵌的三个阶段,至此,本文的核心范畴可以总结为行动者与情境互动下的产业扶贫模式生成机理及效果。

产业扶贫并非简单的资源从帮扶方流向被帮扶方,而是一个复杂的多因素复合驱动的构建过程。其中行动者是指产业扶贫中的多元主体,既包括对口扶贫双方的政府及其帮扶干部,也包括企业、高校、科研院所和社会组织。情境是指产业扶贫中的背景以及影响因素的集合,包括共同的价值观、正式的规则和行动资源,这构成了产业扶贫中行动者的限制条件和机会,并促成了行动者的行动路线选择。多元行动者在具体情境的制约下产生了不同的行动逻辑,共同作用并带动当地生产要素优化整合,产出结果。情境是影响不同模式形成的核心变量,这一变量涉及行动者协调机制的建立和运作、交换资源和利益、形成共识。基于此,本文形成了以下的故事线:在广梅、深汕产业扶贫中,帮扶方通过不同的情境带来的人才、资金、政策等资源要素,与被帮扶地区的产业要素相结合,产生不同的扶贫效果。在这个过程中,多元行动者在不同的情境下相互作用,也对结果产生了一定的影响,如图 1所示。

|

图 1 产业扶贫“脱嵌—传播—再镶嵌”模型 |

扎根理论研究中,理论饱和度检验是通过对新的经验资料是否出现新的概念类属的分析,来判断是否继续采样研究的标准[18]。邀请一名专家随机抽取对口帮扶指挥部会议纪要、政府文件、对口帮扶工作考评报告及佐证材料、评估考核汇报会现场记录各一份,进行理论饱和度检验,尚未从材料中发现新的更有价值的范畴,也没有发现每个主范畴内部之间新的逻辑关系。因此,贫困行动者与情境互动下的产业扶贫模式生成机理及效果理论饱和度较好,符合扎根要求。

四、模型阐释及关系分析在政策和产业资源转移的过程中,无论是广梅还是深汕都大致依照上文中“脱嵌—传播—再镶嵌”的思路进行。但是从编码结果来看,在这个大致的思路下,二者也存在具体的差别,故需要定位到相应的文本材料,比较二者的异同点,才能总结出两种不同的产业帮扶模式。

(一) 行动者分析1.政府行动者

产业扶贫本质是一种行政行为,通过借助外力,跨行政区协作实现产业要素从发达地区向欠发达地区的聚合,这离不开政策和上级政府的命令,因此政府毫无疑问是最重要的行动者。政府作为行动者在产业扶贫中的角色,其政策意图和扶贫目标主要依靠派出的帮扶干部来贯彻执行,而扶贫绩效也直接关系到派出干部的提拔任用,资源的汲取整合、扶贫政策的制定与实施以及成效与帮扶干部的个体特质息息相关。因此,本文对政府角色的分析主要体现为帮扶干部性质的分析,帮扶干部通过争取政策倾斜、扶贫资源投入等手段吸引企业和资本从发达地区向贫困地区流动,同时采取宣传、号召、动员等方式形成社会共同认知,引导社会各界广泛参与。从两对帮扶关系的领导人性质来看,具有一定的共同点,即帮扶双方党政一把手担任主要领导人,统筹指导工作。除领导人之外,广州、深圳共派出驻派干部800余人,与被扶贫方干部共同组成指挥部,指挥部正、副总指挥由扶贫方派出,全面负责扶贫方案的实施和协调相关工作。二者的不同点在于,广州市的干部在驻派过程中均挂职或兼任梅州市政府相关职能部门的实职,强调双方政府内部的协调和沟通,能够有效地贯彻落实扶贫政策;深圳市政府则将对派出干部的管理监督作为干部工作的重点,注重对本地干部培养,对扶贫工作一线的村支部书记培训,助力当地形成脱贫攻坚队伍。

2.企业行动者

扶贫并不是企业的核心功能和责任,营利才是企业的根本目标[19]。要实现产业扶贫的战略目标,需要遵循市场的逻辑调动企业的积极性,只有企业在产业扶贫中能获得长期稳定的收益,产业与扶贫才能真正处于“镶嵌”状态。以大型国有企业为代表的产业集群发展是广梅实现产业扶贫的有效载体,广州市通过“政策撬动+市场驱动+龙头带动”的产业扶贫体系,把广州的国有企业优势、市场优势与梅州的资源禀赋、生态环境优势有效结合,增强了梅州造血功能。其中龙头带动具体指由广州的大型国有企业先行落户梅州,搭建要素平台,吸引产业链配套民营企业落户并形成产业集群,如以广州汽车集团引领的龙头企业+产业链配套的汽车零部件集群。深圳市则将工作重点放在民营龙头企业上,通过政府与民营龙头企业签订协议,引入具体的标准化项目,包括华为企业云项目、比亚迪新能源汽车制造项目等一系列龙头民营企业项目的落地。不仅如此,随着各大企业的逐步深入发展,企业在社会责任的驱使下参与社会建设。如腾讯针对水资源匮乏及受到严重污染的贫困村,打造南粤精准扶贫公益平台,开展碧水行动项目,解决了村民饮水难、生活污水横流的问题。

3.其他行动者

高校、科研院校以及其他社会力量蕴含着丰富的社会资源,它们响应政府的号召,发挥专业优势挖掘自身服务功能,运用慈善资源与政府构建普惠救助图谱,在产业扶贫领域与政府、企业实现互益共进式互动。广州科技创新资源丰富,高校、科研院所和科学家团队数量众多。广梅产业扶贫实践中充分利用了这一优势,选择科技帮扶作为梅州创新驱动发展战略的重要着力点,如华南师范大学成立广东省昆虫发育生物学与应用技术重点实验室广梅园研发中心,将广州市一流的绿色科技创新资源导入梅州市,极大地提高了梅州市把生态优势转化成产业优势的能力。深圳则选择了加强与社会组织之间的合作,通过与国内知名学术研究机构和智库、产业园区协会、慈善组织对接,开展调研交流活动,扩大了扶贫资源的获取渠道,突破了扶贫产品的销售与市场对接不畅的瓶颈,使社会力量在贫困治理中的优势得以有效发挥。

4.广梅和深汕行动者特征比较

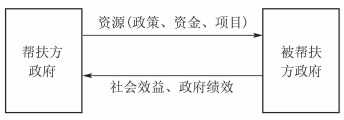

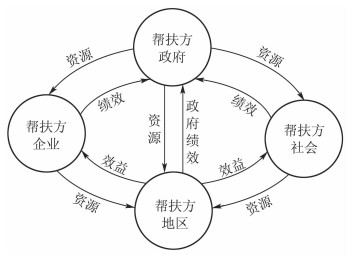

如表 5所示,从行动者的范畴来看,二者的政府行动者、企业行动者和其他行动者都有显著的区别。在广梅的行动者分析中,政府力量发挥了主导全局的作用,帮扶干部由政府直接委派,挂职两地部门;扶贫企业主要由国有企业组成,其他主体则主要来自高校、科研院所的力量。在深汕的行动者中,除了政府力量,还出现了同等重要的资本市场和民间组织力量,形成了政府力量带动市场力量,市场力量回馈当地社会,民间组织协作的良性循环。总结二者行动者的特点,如图 2、图 3所示。从行动者模式来看,广梅的产业扶贫实践较为清晰地呈现了自上而下的参与式扶贫特征,在扶贫过程中,在帮扶干部的领导力和行政命令的推动下,扶贫资源直接从扶贫地区向被扶贫地区流动;深汕却表现出明显的整合型的合作式扶贫特征,资源的流动建立在政府、市场和社会合作基础之上,实现了多方资源的整合流向被扶贫地区。

| 表 5 广梅和深汕行动者归纳 |

|

图 2 自上而下的参与式扶贫 |

|

图 3 整合型的合作式扶贫 |

1.资源情境

按扶贫资源的种类分为政策资源和物质资源,在产业扶贫视角下,资源流动可视为资源导入被扶贫地区的情境下再镶嵌的过程。产业扶贫作为一项政治任务,帮扶双方政府都采取“书记挂帅”高位推进,在地方政府精心编制的产业扶贫工作实施方案和详细规划中,两者的产业扶贫政策都涉及贷款贴息、财政补贴、土地、项目落户、人才培养等,有效动员了行政资源有组织、有计划地投入到产业扶贫中来。如广州市特别重视政策叠加对资源的引领作用,所有扶贫政策均由广州市政府和梅州市政府联合起草制定,上报广东省政府审核同意,并由省政府统一协调下发,先后谋划制定了《广州市对口帮扶梅州市助推老区苏区振兴发展规划(2019—2025年)》《广州市对市属国有企业到广州(梅州)产业转移工业园投资给予扶持资金及业绩考核支持的实施意见》等政策文件。

两地资源情境的不同主要体现在资金方面。在广梅情境中,按资金用途分为精准扶贫及引导资金、园区开发引导资金,其来源是省市级财政预算和国有资本经营预算资金,共24.8亿元。国有资本经营预算中,广州市本级国有资本经营预算的2.06亿元注入了广州轻工智能家电产业集群,1.93亿元注入万宝电器有限公司以及市本级鼓励企业入园1.5亿元作为投资性或经营性补助,区级资金以园区项目资本金的方式,引导其他资金投入园区建设。由此可见,投入到梅州市的资金基本来自政府财政以及国有企业资本,也就是政府出资多,社会资本较少。从财政直接转移支付的资金来看,深圳市财政拨付资金多于广州市,但这些资金主要用于基础设施建设、人才培养和引进工作,而不是用于直接支持企业。此外,深汕的情境中民间资本也发挥了一定作用,如“万企帮万村”等企业自发组织的扶贫项目。

2.管理模式情境

在管理模式方面,广梅的情境中更加依赖政府的运作,一是注重行政审批制度改革经验的分享,即借鉴广州市先进经验,复制推广南沙区投资便利化、贸易便利化、“放管服”改革、金融开放创新等制度创新经验,推动梅州市政府职能优化,打造良好的营商环境。二是政府挖掘具有发展潜力的资本并赋予特殊政策倾斜。如提出“由市农业局牵头,对金柚康健康科技有限公司原材料组织化、集约化供应问题进行研究”“在依法依规的前提下,积极拓宽本地企业产品推广应用,扶持本地做大做强”,依托政府的扶持,不断培育和强化本地产业链,形成了贫困地区内生发展的重要支柱。深汕的情境中更加强调对口帮扶指挥部的桥梁作用,所有产业帮扶项目的政府经费均由指挥部下拨,并列入指挥部工作经费,指挥部实际上承担了协调两地政府,监督管理扶贫项目经费的职责。在政府与企业关系方面,深汕情景中政府的作用相对弱化,更强调建立互利共赢的合作关系,坚持市场化运作模式,通过修订完善企业贷款贴息政策、扶贫企业的政策和资金扶持、完善基础设施建设等策略提升政府服务水平,营造良好的投资环境,体现了扶贫政策的制定者、引导者,扶贫项目的协调者、监督者特征。

3.扶贫导向情境

在扶贫导向方面,广梅具有较强的扶贫项目设计导向,产业扶贫实践中立足梅州生态发展区定位,强调绿色创新驱动发展,通过搭建创新平台,出台绿色产业扶持性政策,吸引绿色科技企业入驻,打造出了诸多绿色科技重点扶贫项目,如王老吉原液提取基地重点项目的引进和培育。依托当地资源禀赋,可整合政府有限的扶贫资源,打造有长远发展潜力的优势产业,形成了良好的品牌示范效应。深汕扶贫项目的运作采取的是“标准化+扶贫”路径,政府着眼于政策法规、规划布局、基础设施、城市管理职能,以可复制、可推广和产业扶贫项目标准化为目的,采取“筑巢引凤”,坚持产业的市场化集聚和运作,运用帮扶资金先行启动基础设施建设、产业园区和厂房标准化建设、农业生产基地标准化建设,形成可靠的市场预期,吸引企业落地生根并产生示范效应,充分凸显了深圳元素、深圳特色和深圳优势。

4.广梅和深汕行动者特征比较

从现实情况来看,广州和深圳在开展扶贫工作中,都注重政策的传播作用,对扶贫企业的政策支持包含了从企业购置土地、生产,到产品的市场流通等全环节。广州市具有深厚的行政资源,而深圳市的市场资源更为丰富,因此在资源传播的具体情境中又有所不同。如表 6所示,在广梅和深汕的情境中,各自发挥着自身的比较优势。在广梅传播逻辑中,从前期资源投入来看,除了财政转移支付,国有企业运营资本投入也是重要组成部分。在中期管理模式上,主要依赖政府的运作,具体体现在数字政府建设、政府制度改革、重点扶持重点企业等。从后期的落脚点来看,远期目标是其价值取向,通过搭建创新平台,引导人才、资源向绿色科技产业聚集发展,在深汕传播逻辑中,市场力量发挥了更为重要的作用。从前期资源来看,深圳市政府除了大量的财政转移支付外,更加注重招商引资,吸引社会资本在汕尾落地生根,引入了包括阿里巴巴、腾讯在内的民营龙头企业。从中期的管理来看,由于市场力量的参与,深圳市政府更加注重协调和指挥工作,力图形成“政府引导+市场主导”下的市场化产业扶贫运作模式。从后期的落脚点来看,则以打造标准化扶贫项目为主,形成可持续发展的社会资本运作。

| 表 6 广梅、深汕情境归纳 |

1.帮扶绩效

产出分析包括帮扶绩效和政策偏差。从帮扶绩效的数据来看:广州帮助梅州引进产业项目335个,新开工亿元以上工业项目95个,目标任务完成率158.3%,其中,2017年26个、2018年30个、2019年1—10月39个,完成率分别为130%、150%、195%。广梅产业园建设发展绩效评价在全省8个产业共建示范园中跃居第二。梅州实现脱贫人口数40 601人,脱贫率为97.23%,贫困村人均可支配收入13 909元,比2015年增长一倍。在产业帮扶的同时,梅州的清洁生产和绿色低碳产业循环发展,助推了生态文明建设,巩固了生态文明成果。深圳帮助汕尾引进产业项目154个,计划投资额647.10亿元,累计完成投资额124.78亿元;投产项目52个,计划总投资额132.19亿元,累计完成投资额89.17亿元;完成工业固定资产投资282.04亿元,完成规上工业增加值286.10亿元。在脱贫方面,汕尾共有贫困户10 696户、贫困人口42 793人,还剩1 216户5 888人未脱贫,脱贫率为86.3%。根据上文数据可知:从投资率来看,广州的投资额和任务完成率均高于深圳;从脱贫率来看,梅州市的脱贫率达到了97.23%,汕尾市为86.3%,广州市扶贫的效率高于深圳。这体现了依靠行政强干预的产业扶贫和坚持市场运作两种扶贫路径的特点,广梅在强大的政府主导下,大量扶贫资源和项目输入到梅州,直观且能达到立竿见影的效果;而深汕市场化运作依赖生产要素的组织开发水平,生产要素越聚集,产业链越完善,市场需求越大,才能形成高收益的良性循环,而这种生产要素的聚集需要一段时间的市场来验证,发展周期相对较长。

2.政策偏差

尽管广梅、深汕产业扶贫在优化产业发展环境、完善产业链水平、提升产业创新能力等方面产生了积极效果,但政策执行与帮扶双方产业建设有效衔接、产业共建水平大幅提升的政策目标之间仍存在一定程度的偏差。在实施产业扶贫过程中,贫困地区由于地域广阔、历史欠账、财力不足等原因,内生动力不足,城乡基础设施和教育、卫生等公共服务等方面还存在一些短板,产业层次较低,企业间关联度不高、衔接性不强等困境难以短时间改变,因此往往具有高成长性优质企业更倾向把资源投放在综合吸聚能力较强的地区而非贫困地区,而规模小、科技含量低、经济效益不高的普通企业又不受贫困地区欢迎,这需要政府投入大量行政资源和政策资金扶持才能吸引优质企业落户。企业落户后受发达地区虹吸效应、城市吸引力、地理位置等因素影响,招工难、人才引进难,一定程度上限制了企业的可持续发展,难以在贫困地区形成产业链条、壮大产业规模。两者的政策偏差也有所不同,在广梅产业扶贫实践中,由于政府自上而下的强力运作,提供高额税收优惠返还和财政补贴才促使部分大型企业落户梅州,扶贫长效机制面临着政府财政可持续性压力的挑战,也导致部分企业观望情绪严重。深汕在市场化运作过程中,政策倾斜、财政补贴、人才引进等方面的支持力度有限,这就导致了贫困地区承接珠三角地区产业转移能力上缺乏综合竞争力,帮扶干部则面临着绩效考核的巨大压力,陷入了短期的经济效益与产业的可持续发展取舍两难。这些政策偏差,造成“再镶嵌”内生性阻力,导致产业扶贫事倍功半,难以可持续发展。

3.广梅和深汕政策偏差比较

从帮扶绩效来看,广梅和深汕两种产业扶贫模式均得到了充分认可,产业园项目数与脱贫率在全省8个对口帮扶地区中保持在较高水平,在2017—2019年广东省产业对口帮扶的绩效评价中分别获得第三名和第一名。从课题组参与广东省政府会议、专家组会议以及实地考察情况来看,这两种帮扶模式都是符合帮扶地与被帮扶地实情的成功模式。但同时二者也有不同之处,如表 7所示,深汕的项目数多于广梅的项目数,这是因为有市场力量,中小微企业的参与所导致的。广梅的脱贫率高于深汕,且计划投资额和任务完成率同样如此,这是因为依靠政府力量和国有企业的扶贫模式,收益期要早于依靠市场力量的扶贫模式。在政策的偏差方面,其共同点均在于贫困地区内生动力性不足,广梅面临着政府财力有限,现有的产业扶贫模式能否有效延续的问题,而深汕帮扶干部在政绩考核压力下能否坚持市场化发展的考验。

| 表 7 广梅、深汕政策偏差归纳 |

脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务,在完成脱贫攻坚战的收官任务之后,我国将进入后扶贫时代。这种情况下,国家扶贫政策极有可能被减弱或取消,贫困地区是否具备内生的造血能力,是有效帮扶返贫人口和新发生贫困人口的关键。产业扶贫是防范和解决后扶贫时代贫困问题,稳定持续脱贫的关键。

广东作为地区发展严重不均衡的省份,在推进脱贫攻坚任务过程中采取了珠三角地区产业对口帮扶粤东西北地区的方式。本文以此为例,应用扎根理论构建出产业扶贫“脱嵌—传播—再镶嵌”模型,揭示了以广梅为代表的自上而下的参与式扶贫模式和以深汕为代表的整合型的合作式扶贫模式。这两种模式体现了产业扶贫的政府主导特质,政府通过牵线搭桥和扶贫政策协同企业、高校、科研院校以及其他社会行动者,推动发达地区的产业要素资源向贫困地区转移。行动者参与产业扶贫的逻辑受制于管理模式、扶贫资源和扶贫导向等情境,它们影响了行动者的产业扶贫行为和产业要素的转移。行动者和情境的互动使得产业要素从发达地区脱嵌后经传播导入贫困地区,实现产业要素的再镶嵌。产业扶贫的产出受政府与市场作用程度的影响,两种模式都得到了充分认可,也存在政策偏差。这意味着我们需要总结产业扶贫的优点和不足,强调从贫困地区的特质出发,利用帮扶地区的优点,理性选择适合帮扶双方产业共同发展的模式。

广梅和深汕所代表的两种产业扶贫模式各有优缺点。对于“参与式扶贫”而言,帮扶方的政府主导了资源分配的话语权,能调动的资金、人才、土地等资源更丰富,通过行政力量的动员,产业要素能在短时间内聚集并更快地产生收益,但同时也面临着扶贫项目与贫困地区自我发展能力不匹配的高风险,特别是当帮扶干部任职期满离开后,扶贫项目在丧失了原有的帮扶资源的情况下是否能够真正可持续运转,还是未知数。对于“合作式扶贫”而言,市场力量的积极参与为贫困地区产业发展注入了活力,可以充分借鉴发达地区产业发展经验,在竞争中发展,某种程度上也为政府的资源投入提供了监督和保障,但是这种模式也面临着帮扶企业发展能力强弱不同,帮扶项目质量和完成情况难以保障的风险。

因此,“参与式扶贫”与“合作式扶贫”在本质上都是产业对口帮扶的形式之一,同时也各有优缺点。究竟采用何种模式,还要因地制宜、因时制宜,根据不同的情况选择不同的模式。很显然,广梅和深汕都选择了适合自身的正确的产业帮扶模式,但还有很多细节执行上的问题值得探讨和改进,也值得后续研究的进一步深入。

(二) 对产业扶贫的启示产业扶贫作为复杂性难题,需要用系统思维全面谋划。在扶贫实践中,除了要对行动者所面临的贫困地区的经济状况、工业基础、自然环境等条件关注,还要重视扶贫导向、管理模式和扶贫资源等要素对行动者的影响,因地制宜、科学规划,发挥比较优势。从广梅和深汕的经验来看,政府行为和市场力量参与扶贫各具优势又面临着不确定性,需要在政府主导的产业扶贫中有效利用市场力量,建立和完善政府主导与市场合作相结合的产业扶贫对接机制,抓住薄弱环节进行重点突破。

产业扶贫缺乏内生动力,很大程度上在于没有建构市场主导下对口帮扶双方的利益联结机制。扶贫攻坚仅靠贫困地区的本地资源和产业是无法高质量完成的,必须要引进资源和产业,即需要帮扶方脱贫力量和资源的输入。对口帮扶是运动型治理在扶贫领域的再现和复兴[20],按照规定,帮扶方在上级政府扶贫政策的指导下,动用自身力量帮助被帮扶方发展,具有资源单向度流动的特征。这种帮扶方式缺乏要素和收益共享的利益分配机制,帮扶方即使面临着考核问责压力,也必须考虑财政的压力和自身经济发展,影响了帮扶方将优质产业项目向被帮扶方转移的积极性。此外,产业培育周期长,是自然生长和经济成长并进的过程,具有很强的系统性,必须以一种长效稳定的产业扶贫利益共享机制激励帮扶方持续发力。单纯依靠帮扶单位或者政府部门大包大揽,一旦撤出,被帮扶地区产业缺乏市场竞争力,难以可持续发展。因此,要坚持走可持续发展的道路,通过市场化手段实现对扶贫资源的有效配置,协商探索援受双方的利益分享机制,形成帮扶双方互惠互利的双向联动和密切合作,形成产业扶贫的内外合力。

干部激励机制是指挥棒和风向标,完善的干部绩效考核机制有利于形成稳定的政策预期。在产业扶贫干部考核实践中,要实行全方位、多角度的考核,不仅要注重眼前产业帮扶的情况,还要注重发展平衡性、协调性和长效性,特别是产业的市场化集聚和运作情况;不仅要注重硬环境考核,还要注重软环境考核,如行政力量、市场力量与社会力量如何共同发力。

| [1] |

胡程远, 杨翘楚. 习近平考察广东全记录[EB/OL]. (2018-10-26)[2021-11-02]. https://baijiahao.baidu.com/s?id:1615346866519937790&wfr:spider&for:pc.

|

| [2] |

TOWNSEND P. A sociological approach to the measurement of poverty-A rejoinder poor, relatively speaking[J]. Oxford economic eapers, 2000, 37(4): 659-668. |

| [3] |

SEN A. Poor, relatively speaking[J]. Oxford economic papers, 1983, 35(2): 153-169. |

| [4] |

NARAYAN D. Empowerment and poverty reduction: a sourcebook[M]. Washington: The word bank, 2002.

|

| [5] |

WU J, SI S. Poverty reduction through entrepreneurship: incentives, social networks, and sustainability[J]. Asian business and management, 2018, 17(4): 243-259. |

| [6] |

SURYAHAD A, SURYADARMA D, SUMARTO S. The effects of location and sectoral components of economic growth on poverty: evidence from Indonesia[J]. Journal of development economics, 2009, 89(1): 109-117. |

| [7] |

FERREIRA G H, LEITE P G, RAVALLION M. Poverty reduction without economic growth? Explaining brazil's poverty dynamics, 1985-2004[J]. Journal of development economics, 2010, 93(1): 20-36. |

| [8] |

MONTALVO J G, RAVALLION M. The pattern of growth and poverty reduction in China Original Research Article[J]. Journal of comparative economics, 2010, 38(1): 2-16. |

| [9] |

侯昭华, 宋合义. "顽疾"还是"误诊"?产业扶贫"内生动力不足"问题探究[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2020, 20(2): 44-51. |

| [10] |

金江峰. 产业扶贫何以容易出现"精准偏差"——基于地方政府能力视角[J]. 兰州学刊, 2019(2): 181-191. |

| [11] |

修兴高. 产业扶贫模式: 运行成效、影响因素与政策建议——福建省产业扶贫模式典型案例分析[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018(4): 188-194. |

| [12] |

李小云, 唐丽霞, 许汉泽, 等. 基于扶贫资源瞄准和传递的分析[J]. 吉林大学社会科学学报, 2015(4): 90-98. |

| [13] |

胡振光, 向德平. 参与式治理视角下产业扶贫的发展瓶颈及完善路径[J]. 学习与实践, 2014(4): 99-107. |

| [14] |

莫代山. 发达地区对口支援欠发达民族地区政策实施绩效及对策研究——以湖北省武汉市对口帮扶来凤县为例[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2010, 31(11): 35-38. |

| [15] |

苏海红, 杜青华. 基于对口帮扶政策的青南地区飞地经济发展模式研究[J]. 青海社会科学, 2012(1): 57-62. |

| [16] |

崔建刚, 孙宁华. 产业关联、结对扶贫与区域协调发展——对江浙沪及其帮扶地区的投入-产出分析[J]. 经济问题, 2019(3): 87-94, 103. |

| [17] |

STRAUSS A, CORBIN J. Basic of Qualitative Research: grounded theory procedure and technique[M]. Newbury park: Sage, 1990: 58.

|

| [18] |

张党珠, 王晶, 齐善鸿. 基于扎根理论编码技术的道本领导理论模型构建研究[J]. 管理学报, 2019, 16(8): 1117-1126. |

| [19] |

蒋永甫, 龚丽华, 疏春晓. 产业扶贫: 在政府行为与市场逻辑之间[J]. 贵州社会科学, 2018(2): 148-154. |

| [20] |

许汉泽, 李小云. "行政治理扶贫"与反贫困的中国方案——回应吴新叶教授[J]. 探索与争鸣, 2019(3): 58-66, 142. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23