农村公共物品①供给直接影响着农村社区的稳定与农业经济的发展,是农村发展研究的重要议题。现有研究主要采用了“国家-社会”二分的分析视角,分别关注国家和社会机制对公共物品供给的影响。

① 本文的“农村公共物品”指农村地区农业、农村和农民生产与生活所需要的具有一定非排他性和非竞争性的产品或服务,如农田水利建设,农村道路、电力等生活性基础设施,义务教育等。

一是国家权力视角,讨论以国家为主体,自上而下构建的正式制度对农村公共物品供给的影响,如公共财政制度(税费改革)[1-5]、基层选举制度[6-9]、项目制[10-12]等,分析农村公共物品供给主体之间的权力关系结构(央地关系、干群关系)的变化,强调国家权力在农村的延伸、渗透。近年来,国家以资源下乡(项目制)方式全面进入乡村社会,并且以基层党建为核心重构乡村社会权威关系和社会组织化形式[13],进一步强化了国家权力本位的视角,体现国家中心体制对乡村经济、社会、政治等领域的控制。

二是社会关系视角,以社会为本位,注重个人权利和社会权利。一方面,关注农村经济社会变迁对乡村社会组织和结构分化、乡村社会关系的影响。市场经济体制下,城乡之间财产、资本和人力资源的流动,改变了传统的社会关系结构。以血缘、地缘关系为纽带的初级社会组织,如宗族、村社(大队)不断失去传统伦理价值和凝聚力,人际关系趋于个体化、契约化, 非正式制度功能不可避免地被削弱。另一方面,关注以宗族为代表的乡村社会内生性权威对公共物品供给的影响,认为在公共组织功能缺失的情况下,以血缘为基础的宗族组织可以作为村民的替代性组织选择[14],对农村公共物品供给起到积极作用[15-16]。

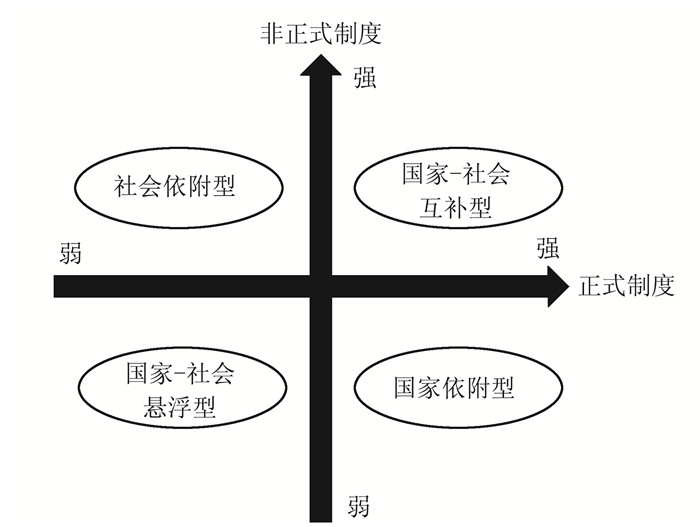

以上两种视角都是静态的、碎片化的视角,关注的是特定时期、特定因素对公共物品供给产生的影响,不能揭示这个领域的历史性变迁趋势及其背后的变迁逻辑。因此,本文尝试采取动态、历时性分析的视角,以农村公共物品供给主体变迁为切入点,分析国家-社会关系变化。首先,从历史时序的脉络梳理我国传统农业文明时期以来农村公共物品供给主体的变迁,了解中国农村公共物品供给主体发生的变化以及国家与社会的力量对比。其次,分析影响供给主体变迁的因素,尝试从经济、政治维度解释正式制度、非正式制度在不同时空农村公共物品供给中作用空间的差异,进而更好地理解中国农村公共物品供给主体变迁背后的逻辑。最后,依据正式制度、非正式制度在农村公共物品供给中作用的强弱,将我国市场经济时期农村公共物品供给主体划分为社会依附型、国家依附型、国家-社会悬浮型、国家-社会互补型四种类型,并简要分析提升国家自主性对于我国农村公共物品供给的重要意义。

二、农村公共物品供给主体变迁 (一). 传统农业文明时期(1949年以前):社会主导中华人民共和国成立以前,国家政权对乡村社会的控制或治理更多地与乡村社会自治权威结合在一起,这些自治权威往往由乡村社会的族长、乡绅和地方名流构成[17],承担了农村公共物品供给的主要责任。因此,许多学者称传统农业社会是以士绅为主导的治理模式。费孝通[18-19]曾提出“双轨政治”来建构传统农村社会的治理结构:处于上层的皇权和处于下层的社会自治。其中,士绅往往利用非正式的关系提供公共物品,维护乡村秩序。直至1840年鸦片战争爆发,西方列强的入侵以及清王朝的腐败统治使士绅的成分及其责任发生了变化:地方精英从受过良好教育的专业人员转变为交易性的中介人,士绅不需要通过在家族中建立象征资本、为社区提供公共物品及所需的庇护关系在地方社会获得广泛的统治合法性。甚至,随着国家对乡村社会资源汲取能力的加强,越来越多的士绅从“庇护型的国家经纪人”转变为“掠夺型的国家经纪人”[20]66-71,更多呈现出国家利益代理人的特征。然而,无论是“庇护型的国家经纪人”还是“掠夺型的国家经纪人”,国家始终需要依靠他们实现乡村社会动员和资源分配,士绅承担了农村公共物品供给的主要责任。

在该历史时期,传统农业经济作为一种自给自足的自然经济形态,农业生产技术水平和生产协作水平较低,公共利益空间相对狭小;同时,农耕社会所形成的血缘关系纽带也部分地满足或替代了民众对乡村公共物品的诉求。因此,乡村公共物品的需求水平和数量都处于较低层次,供给内容包括养老保障、教育、治安、与农业相关的较大型水利设施建设、低层次的生态保护和单个家庭成员难以承担的公共生活事务。在国家权力低度渗透的前提下,以士绅为主导的供给方式在一定程度上与自然经济社会形态相适应;但由于缺乏国家整体规划和公平维护,公共物品供给局限于乡村社会较小范围内,具有明显的地方性和排他性,不同地区发展差异悬殊;涉及大型的公共物品或公共设施建设往往因财力匮乏和组织成本过高而陷入困境。

(二). 农业支持工业发展时期(1949—1978年):国家主导中华人民共和国成立初期,为了加快国家现代化建设,我国采取了“两条腿走路”战略,既加大技术先进工业的投入,又大力促进农业发展。首先,通过培育小型乡镇企业和中型地区企业,提供生产农业必需品(如化肥、电力、农具等),对地方资源和农产品进行深加工[21-23],以满足农业生产和农民消费需求。其次,国家开展了知青“上山下乡”运动,把受过教育的城市青年送到农村,同时改造现代技术和专业技能以适应农村需求,包括以中间技术来解决地方工业;普遍推广简化的准职业性培训项目,如推广“赤脚医生”项目以及在农村地区创建全民教育体系,提供初等教育和面向农业的中等教育[24-25]。

在国民经济发展计划的背景下,该时期的社会保障和公共服务供给呈现出单位化、福利化、行政化特征[26],形成了城市“单位福利制度”和农村“集体福利制度”的城乡二元结构。在农村,“农民经常体会到党的领导下以集体为基础的项目与自身家庭和村庄福利之间的直接联系”[27]303。村民以公社社员的身份享受“单位”提供的均等化、单一化福利。具体而言,农村公共物品供给的物质成本由人民公社和生产大队的公积金和公益金支付,人力成本通过增加总工分数、降低分值的方式弥补[28]。人民公社制度取消后,乡政府和村民委员以“三提五统”的方式向农民征收“共同生产费”以提供公共物品。由于国家垄断了社会公共服务的供给,农民与国家形成了强制性的依附关系结构[29],以国家力量构建的正式制度完全支配了农民的社会生活,农民为了满足自己的需要不得不依赖国家[30]。

该时期,高度中央集权的社会主义计划经济体制一方面充分发挥了“集权式”的组织体制和“自上而下”的决策体制的优势,动员广大农民开展基本农田水利建设、改进农业耕种方式和方法,极大地改善了农村生产条件,推进了农业生产;同时,从个体到集体生产经营方式的转变和基本福利保障体系的初步建立,都为农村的现代化转型奠定了重要基础。另一方面,在当时“多取少予、农业哺育工业”的制度安排下,农业为国家的工业化、城市化积累了大量的资金,推动了国家经济的迅速恢复和工业化的飞速发展。

(三). 市场经济时期(1979年至今):国家-社会共建1978年,党的第十一届三中全会决定将全党的工作重心转移到经济建设上来,标志着中国从此进入了改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。1992年1月邓小平南方谈话进一步解放了人们的思想,解决了长期以来“姓社”“姓资”的问题,紧接着召开的党的十四大明确了建立社会主义市场经济体制的改革目标。自此,我国从过去高度集权的计划经济逐步转向市场经济,国家不再包揽公共物品供给、筹资和管理的全部责任,民营化、市场化及社会化的改革措施被采纳。分税制改革后,农民负担加重,国家于2000年开始逐步推行税费改革。税费改革后主要通过中央自上而下的财政转移支付和以村民自治组织为基础供给公共物品[31]。虽然,农村税费改革极大缓解了农民的负担,提高了农民收入水平,但是也导致基层政府财力普遍削弱,基层政府提供公共物品的能力进一步萎缩,从而带来了公共物品供给下降等问题[1-4]。之后,中央政府开始将抽取的财政资金“反哺”基层社会,项目制和“一事一议”制度成为农村公共物品供给和公共事务治理的主要方式[32]。

市场经济体制建立初期,在市场体系和第三部门尚未充分发展的情况下,国家有意识弱化其提供公共福利和公共服务的责任[33],导致旧的城乡二元社会福利结构进一步分化,加剧了农村公共物品的供需失衡。进入21世纪后,国家开始重新思考市场经济下效率和公平的关系,致力于构建城乡一体的、均等化的公共服务体系,教育、医疗、住房等社会民生问题得到高度重视。一方面,国家以“项目进村”的方式开展新农村建设,不断丰富公共物品供给内容,不仅涉及农村基础设施升级改造,如修建乡村公路、美化房屋以及社会福利保障体系的完善,还包括促进“文化下乡”(如“农家书屋”和文化广场建设等)、“科技下乡”(科学育种和科学防灾等),以此满足农村日益增长的多元化公共需求。另一方面,国家也推动以宗族观念、伦理道德等传统文化为核心的非正式制度发挥作用,并且支持引导越来越多其他非政府组织参与公共服务供给,如农村经济合作社、“宗亲会”,农村公共物品呈现出以基层政府为主导的多元主体供给的格局[34]。尽管国家为农村社会组织释放了更多的空间和机会,允许社会组织参与基层治理,提高农村公共服务水平,但总体上国家并没有在权力上作出让渡,尤其是近些年来国家通过“资源下乡”、村干部行政化等方式全面进入乡村社会,进一步强化了国家对基层政治、经济、文化等领域的管理[13]。

三、农村公共物品供给主体变迁的影响因素国家和社会是我国农村公共物品供给的两大主体,通过回顾我国农村公共物品供给主体的变迁,不难发现中国正逐步从改革开放前的“干预型国家”走向“解制型国家”和“市场促进型国家” ①[30]。在这个转变过程中,制度作为国家、社会相对固化的行动机制,是设计的一系列行动关系的规范,体现着国家、农村、农民之间权力的分配,因此制度的作用空间也随之发生了深刻变化。一般可将制度分为正式制度和非正式制度[35]:正式制度是国家在乡村外部有意识设计或制定的强制性规则,如法律法规、政策条例等,正式制度在农村的嵌入程度在一定程度上象征着国家权力在基层社会的建构;非正式制度是指内生于乡村社会的、人们在长期的社会交往中自发形成并被人们无意识接受的行为规范和内心行为准则,如伦理规范、风俗习惯、宗族观念等。国家通过建构正式制度、社会通过利用非正式制度来保障农村公共物品的供给。

① “解制型国家”指政策趋势和风格以下放权力、动员非政府力量、“解制型治理”为核心;“市场促进型国家”的主要特点是市场化、民营化以及由社会力量主导。

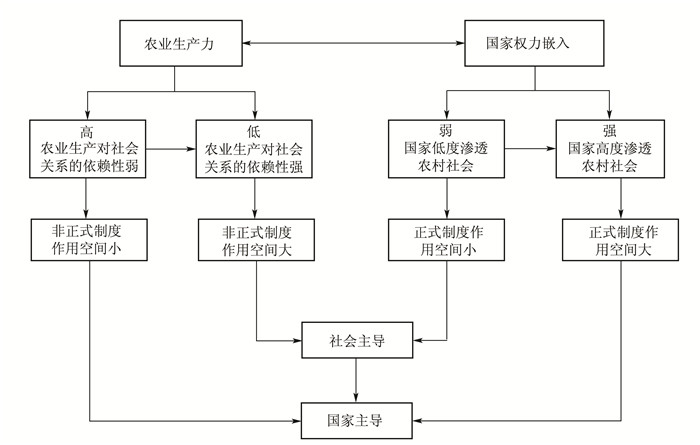

本文尝试从经济、政治维度,引入“正式制度”“非正式制度”概念,建构了“农业生产力-国家权力嵌入-制度作用空间”的分析框架,如图 1所示,以期更好地理解中国农村公共物品供给主体变迁背后的逻辑。

|

图 1 中国农村公共物品供给脉络分析框架 |

生产力决定生产关系,生产力是人类社会发展和社会制度变迁的最终决定力量。综观我国经济社会发展史,农业生产力水平的高低将对正式制度、非正式制度在农村的作用空间产生至关重要的影响,集中表现在农业机械化水平对劳动力、村庄社会结构的影响上。农业文明时期,我国农业生产主要依靠畜力和人力,具有“过密化”典型特征[36]。每到农忙时节或兴建大型农业生产生活性设施时,需要大量劳动力,尤其是青壮年男性劳动力。因此,传统农业生产对社会关系的依赖较强,邻里、宗族这些以一定社会关系联结的非正式组织具有“集中力量办大事”的优势,非正式制度对农村公共物品供给的作用凸显。

集体化时期,我国农业机械化获得了初步发展,但由于工业化体系比较薄弱,国家长期高比重地从农业中汲取农业剩余,农村普遍没有能力支付价格相对高昂的农业机械[37]。加之国家通过实施户籍制度限制农村劳动力和人口向城市、工业领域自发转移,劳动力“过剩”使农业生产缺少机械化的内生需求。该时期,国家全能主义使社会被高度结构化于国家体系之中,社会自主性和民众自治空间较狭小,农村公共物品呈现低水平均衡状态。

进入21世纪,我国农业机械化飞速发展①。2004年中央颁布了《中华人民共和国农业机械化促进法》,开始大规模提高对农业机械化的投入和补助;同时,国家工业化的迅速发展也为农业机械化提供了必要的物质基础。农业生产力水平的提高,大规模解放了农村剩余劳动力,推动农村人口大规模向工业和城市迁移[38],对工业化和城市化起到重要支撑和推动作用;但农村空心化、农民老龄化问题开始出现,传统社会结构逐渐解体,宗族力量迅速削弱,以经济利益为纽带的村庄内部关联在快速发展,出现了“工具性差序格局”[39]或者“差序格局”的理性化趋势[40]。在核心家庭本位的当代中国农村社会中,血缘关系不再起主导性作用,经济上的优越地位和个人能力成为维持村庄社会秩序的结构性力量,非正式制度的功能大大削弱。

① 据统计,大中型拖拉机和联合收割机从2000年初期不足100万台,到2015年607.29万台;机耕面积从2000年的6 208.78万公顷增长到2015年的11 987.64万公顷(数据源于2000年《中国农业机械工业年鉴》和2015年《中国农业年鉴》)。

(二). 政治维度:国家权力影响正式制度作用空间在不同历史发展阶段,国家治理目标的差异决定了国家权力在乡村嵌入程度。国家权力强嵌入意味着正式制度的作用空间大;国家权力弱嵌入则意味着正式制度的作用空间相对较小。

传统农业文明时期,农村和农民的赋税是传统国家的财政收入基础,国家的首要任务是“收税不造反”[41]。但由于封建王朝行政力量的单薄、管理效率的低下以及交通和信息手段的落后,在保障税收来源稳定的前提下,国家始终对乡村社会低度渗透。自主的乡村社会“构建了一个游离于国家政权之外,但保持与其对话的相当强大、相当稳定的权力生成系统,即杜赞奇所谓的‘权力的文化网络’”[20]88。以地缘、血缘为基础的非正式权力组织,承担了保障农村公共物品供给主要责任。

随着清王朝的衰亡,西方列强的侵略使中国被迫开始了现代国家建构。国家为了汲取财源,经历了从“皇权不下县”到“政权下乡”的过程,国家权力在乡村社会得到前所未有的延伸。为了实现迅速建立现代民族-国家和工业体系这一目标,国家在农村实施了人民公社制、农产品统购统销制、户籍制度等,政府通过行政命令对经济社会领域高度管控,非正式制度作用式微。

20世纪70年代末期之后,大力推进市场化改革、发展市场经济成为现代国家建构的紧迫要求。国家财政制度从“统收统支”变革为“分权化”,国家在农村公共服务领域“退场”的同时,农村的非正式制度在市场经济浪潮的冲击下功能边界不断收缩,农村公共物品供给负担日益加重,“三农问题”日益凸显。党的十六大报告首次提出统筹城乡发展,实行以工促农、以城带乡的发展战略。国家公共服务职能的回归,伴随的是政治权力和行政权力向基层下沉。但是,区别于计划经济时期国家对农村社会直接、全面地管控,市场经济时期国家开始推动社会力量参与公共利益目标的实现和社会责任的承担当中,利用乡村内生性权威完善公共物品供给体系,满足民众服务需求。比如,以血缘、地缘为基础的非正式组织促成的非正式社会网络能为地方政府提供“社会嵌入性”,提高其社会动员能力[42-43],同时基于道德权威的非正式责任制度又能强化村干部提供公共物品的动机[44-45]。因此,国家通过吸纳乡村致富能人为村支书,利用地方经济资源和关系网络发展地方经济和改善村庄的公共服务[46]。

(三). 农村公共物品供给主体的变迁:经济政治因素相互交织的结果农业生产力水平与国家权力嵌入相互作用,形成了正式制度、非正式制度在不同历史时期作用空间的差异。当农业生产是劳动密集型时,土地和劳动力是关键的生产要素,非正式制度在自治空间较大的农村社区能够促进农业生产。随着农业生产力水平提高,化肥、农药、拖拉机、现代灌溉等配套设施的资本投入逐渐替代土地、劳动力,农业生产对劳动力的依附程度大大降低;同时,工业化、城市化的发展加速了传统村庄社会结构的解体,不断压缩非正式制度的作用空间。农业生产技术的变迁伴随国家权力全面进入农村,使正式制度在农村得以全面建立,强化了国家在农村权威性资源和配置性资源的中心地位。

但“国家与社会并非简单的此消彼长或二元对立的关系,二者的强弱是相对且动态的”[47],随着不同时代、不同场域的主要矛盾而变化。在每个历史时期,非正式制度与正式制度都存在并发挥作用,国家嵌入的正式制度与内生的非正式制度相互碰撞,二者存在力量强弱的对比,共同作用于农村公共物品的供给。

四、农村公共物品供给主体类型划分由前面论述可知,农村公共物品供给样态是由特定的经济、政治因素决定的。市场经济时期中国农村的经济社会结构无疑经历了重大调整和变革,在不同场域中的经济社会结构塑造了差异化的制度运作空间,进而形成了多元的公共物品供给样态,这也为洞察国家-社会的关系变化提供了一个很好的视角。

本文通过多案例比较的研究方法,依据正式制度、非正式制度在农村公共物品供给中作用的强弱,将农村公共物品供给主体类型划分为社会依附型、国家依附型、国家-社会悬浮型、国家-社会互补型四种类型,如图 2所示。

|

图 2 中国农村公共物品供给主体类型 |

本文选取广东农村浸村、雷村、龙村和苏村①作为典型代表,主要基于以下原因:一是广东作为市场经济发展的前沿阵地,其农村地区最直接地受到不同程度的市场冲击,相对于内陆省份的农村更能体现市场化、城镇化发展对乡村经济社会结构的影响。二是尽管广东整体经济发达,但珠三角与粤东、西、北地区经济发展差距悬殊,加之地理位置、自然资源、风俗文化等因素的差异,使正式制度、非正式制度在不同农村场域发生不同的“化学反应”,产生了公共物品供给主体多种样态。分析这四个村庄公共物品供给中正式、非正式制度作用空间的差异,能深化我们对市场经济时期中国农村公共物品供给形态和特征的认知。

① 本文涉及的村庄名字均为化名。浸村位于粤北地区Q市,雷村、龙村位于粤西地区Y市,苏村位于珠三角地区F市,相关材料均是笔者在2018年6月—2019年12月通过实地调研获得,调研方式以深度访谈为主。

(一). 社会依附型浸村位于经济欠发达的粤北山区,公共物品匮乏问题突出。2012年,浸村所在的Q市率先在村民小组(自然村)建立村民理事会②,通过村民自治重心下移全面推进乡村振兴。浸村理事长Z是宗族领袖,在本村享有较高社会声望。2016年,村民理事会在Z的带领下整合全村1 500多亩③土地,号召村民筹资900多万元打造了特色的汤泉旅游综合度假村,村集体收入实现从0元到240万元的飞跃。此外,村民理事会还组建舞狮队、修缮古祠堂,推动浸村经济文化建设共同发展。浸村的公共物品主要依靠村庄内生的非正式制度供给。浸村理事长Z称:“政府的补助主要是用于村庄基础设施建设,比如道路、路灯这些,而且你要先建好政府才奖补给你。”

② 村民理事会是非营利性的村民自治组织,主要由热心公益事业的农村党员、村民代表、德高望重的乡贤、各房族代表等组成,主要职能包括建设村庄基础设施、协助解决农村土地问题、调解邻里纠纷、监督村民履行村规民约等。

③ 1亩≈666.7平方米。

国家建构的正式制度在实际运作过程中产生了许多“意外后果”,为非正式制度孕育了发展空间。比如,项目制作为行政体制之外国家财政资金再分配的重要渠道和机制,是后税费时期乡村经济发展和公共物品供给的重要基础和动力,却加剧了村庄分化[9],导致基层政权空壳化[48]。类似浸村这种一般只能获得国家普惠性项目输入,但资源禀赋优越、宗族凝聚力强的村庄往往依靠非正式制度来保障公共物品供给。

“社会依附型”的公共物品供给,虽然为乡村社会提供了较大的自治空间,有利于提高村庄公共服务水平,但过分依赖社会关系网络也可能瓦解村庄权力的公共性,甚至可能将农村基层政权“黑社会化”[49],并且其提供的公共物品具有较强的排他性[50]。

(二). 国家依附型雷村位于经济稍显落后的粤西地区,在2009年以前是当地有名的“后进村”,村集体年收入仅2万元。2011年被纳入第一轮扶贫开发“规划到户、责任到人”工作省定贫困村,先后获得省、市财政补助多达500万元用于村庄道路硬底化建设以及垃圾屋、文化室、公园等基础设施改造。在第一书记H的带领下,村干部创新养鸡、种植笋竹等产业,为农产品链接市场资源,集体经济不断壮大。同时,借地方政府扶贫的“东风”,许多贫困户加盟当地知名企业W,以“公司-农户”模式发展养殖业,群众年增收约750万元。如今,雷村已完成从省定贫困村到宜居示范村的蝶变。

改革开放后,国家逐渐弱化了对基层社会的权力渗透,但更加注重农村区域经济发展的均衡性和公共服务的均等化。雷村的公共物品供给是典型的“国家依附型”,这些经济衰败、自然条件恶劣、严重空心化的“贫困村”更能获得国家大量资源促进公共物品供给。

“国家依附型”的公共物品供给是国家行政力量直接、高强度介入村庄治理塑造出来的,其本质是国家的行政力量吸纳了社会的自治空间,并建构了一套国家主导下的权威政治体系。一方面保障了农村公共物品供给的公平性,具有社会福利“兜底”的功能;另一方面,村庄的自治空间可能被压缩,难以动员社会力量广泛参与村庄公共事务,消解了村庄自主发展的能力和需求。此外,国家资源的输入可能与地方性知识存在“脱节”,既无法契合村民的公共需求,又导致公共资源的“内卷化”。

(三). 国家-社会悬浮型龙村与雷村相邻,笋竹种植为村庄主要经济来源,村集体年收入6万元左右;村庄内部高度原子化,人口大量外流,传统的文化权力网络基本瓦解。相较于雷村,龙村是介于“示范村”和“贫困村”之间的中间村落。一方面,村庄总体经济状况优于“贫困村”,一般只能获得国家普惠性财政补助,如新型农村合作医疗、农村电网改造、农村义务教育统筹等,仅能满足村民最基本的服务需求;另一方面,村庄“空心化”使非正式制度流于形式,无法挖掘村庄内生性资源发展乡村经济。国家、社会在公共服务功能的缺位,正式制度和非正式制度均“悬浮”于农村,导致村庄缺乏公共物品持续供给的动力和能力。

“国家-社会悬浮型”公共物品供给无疑是我国受市场冲击的广大农村地区的一个缩影。这些村庄既无法得到地方政府的青睐,没有获得国家大量资源的输入,也缺乏村庄社会内生性的发展能力,不能抵御市场经济对村庄秩序的破坏和资源的掠夺,因此不可避免地导致村庄衰败。

(四). 国家-社会互补型苏村是位于珠三角地区的经济发达村庄,20世纪80年代发展家具产业使集体经济飞速发展,20世纪末开始通过出租集体土地获得大量租金和管理收入。尽管处于市场经济发展的最前沿地区,但是苏村仍保留了较为浓厚的宗族底色。比如,叶氏宗族(大姓宗族)组建了叶氏联谊总会,会经常组织宗族成员聚餐,开展划龙舟、舞狮等文娱活动,加强宗族成员的联系。苏村党委通过吸纳宗族领袖为村小组长,利用他们的社会关系网络调解村庄内部矛盾、完善村庄公共基础设施、挖掘村庄优秀历史文化。2019年,苏村被评为区党建引领高质量发展示范村,推动了“百年桑市”乡村振兴项目,共获得区、镇、企业基金等各类资金超过3 200万元。

苏村就是常见的“示范性”村庄,自然环境优越、经济基础发达、宗族凝聚力强、致富能人多。这类村庄既能利用自身的经济社会资源提供公共物品,也能受到地方政府青睐,成为地方政府培育的亮点[51],进而为村庄带来源源不断的资源。因此,在“示范性”村庄,正式制度、非正式制度都能有充分作用的空间,国家和社会相互补充,更好地满足村民日益增长的个性化的服务需求。

但是,正式制度、非正式制度之间难免存在张力,尤其是正式制度的政治逻辑与村庄社会自治逻辑发生冲突时,官员偏好与村民自治需求的结构性矛盾将会凸显,势必为村庄带来新的治理压力,导致公共物品配置失衡或重复投入、降低效率。

五、国家-社会共建:农村公共物品供给主体发展方向综观我国农村公共物品供给主体变迁,不难发现农村发展的核心力量大体经历了从社会主导到国家与社会共建的过程。自中国实施市场化改革以来,市场“无形之手”使农村的经济社会结构经历了重大调整和变革,给农村公共物品供给带来了新的挑战。一是农村大量剩余劳动力向城市转移,农业边缘化、农村空心化、农民老龄化问题加速了村庄的经济衰败,导致公共物品供给缺乏必要的物质基础。二是基层政权谋利性凸显弱化了公共服务职能。税费改革后,地方政府财权与事权不匹配的矛盾日益突出[52],以基层政府为核心主体的公共物品供给缺乏有效的公共财政制度支持,基层政府往往偏离其管理社区、提供公共服务的职能,成为“谋利型政权经营者”[53]。三是社会关联弱化,村庄公共性消解。随着农民职业地位与经济收入日益分化,农民逐渐从相对紧密的单一群体转变为差异化、异质性、社会关系分散化的多元群体[54]。在村庄从熟人社会逐渐走向半熟人社会的过程中,以宗族网络为代表的非正式制度在农村公共物品供给中的作用被不断削弱。因此,在市场经济和第三部门发展尚未完善的情况下,农村公共物品供给更加需要依靠国家、社会力量相互调适、补充。随着社会转型进程的深入,我国农村正经历经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益结构深刻调整和思想观念深刻变化,推动国家与社会共建的农村公共物品供给效率要求不断提升国家自主性,实现国家和乡村社会的互补和合作。

20世纪80年代,国家主义者立足于国家划界于社会的分殊性,提出了国家自主性理论作为研究国家与社会关系的新范式。该理论强调,国家作为独立于社会经济利益和结构的自主性组织,能够在一定程度上依照自己的偏好、按照自己的行为方式来贯彻自己的意志[27]321。在国家资源再分配过程中,国家自主性意味着国家对于公共利益的维护、国家公共意志的贯彻以及国家超越不同利益群体提升农村公共物品供给水平、增进农民公共福利的能力[55]。在农村公共物品供给未来发展中,提升国家自主性可以从以下两个方面着手:

第一,提高国家资源下乡的有效性。项目下乡是国家资源反哺农村的重要方式,是通过强化国家再分配体制来凸显政府在维护社会公平上的合法职能[56]。要正确处理好中央与地方政府的权责关系,通过完善绩效考核等制度化方式切实强化基层政府在项目制运作中的服务功能,提升中央政府的权威和国家政策执行力,进而遏制基层政府自利性冲动,使国家资源能真正促进农村公共物品供给。

第二,重塑乡村社会的公共性。国家与社会并非是二元对立、此消彼长的关系,二者可以通过合作实现共同发展。在农村公共物品供给中,以宗族网络为代表的非正式制度提供了由社会组织或个体自主供给公共物品的条件,是国家构建的正式制度之外的有效补充。通过培育乡村社会组织、打造乡村公共空间、加强村民之间的社会关联,有利于重塑乡村社会的公共性,激活村庄内生性资源、调动农民参与公共物品供给的积极性。

因此,提升国家自主性促进国家、社会之间的合作意味着国家要加强利益整合能力,既能有效动员社会、汲取资源进行价值性分配,又能充分保障社会成员参与国家建设的权利,实现“强国家-强社会”模式。只有当国家通过嵌入社会结构条件中获得行动理性,寻求国家与社会关系的平衡,才能加强正式制度与非正式制度的耦合,实现农村公共物品供给的公平性和有效性。

| [1] |

田秀娟, 周飞舟, 赵阳. 从农村税费改革看乡镇财政的困境和出路[J]. 宏观经济研究, 2003(9): 33-36. |

| [2] |

罗仁福. 村民自治、农村税费改革与农村公共投资[J]. 经济学(季刊), 2006(3): 1295-1310. |

| [3] |

周飞舟. 财政资金的专项化及其问题兼论"项目治国"[J]. 社会, 2012, 32(1): 1-37. |

| [4] |

徐琰超, 杨龙见, 尹恒. 农村税费改革与村庄公共物品供给[J]. 中国农村经济, 2015(1): 58-72. |

| [5] |

ZHANG X B, FAN S G, ZHANG L X, et al. Local governance and public goods provision in rural China[J]. Journal of public economics, 2004, 88(12): 2857-2871. DOI:10.1016/j.jpubeco.2003.07.004 |

| [6] |

LUO R F, ZHANG L X, HUANG J K, et al. Elections, fiscal reform and public goods provision in rural China[J]. Journal of comparative economics, 2007, 35(3): 583-611. DOI:10.1016/j.jce.2007.03.008 |

| [7] |

SUN L, PESQUE-CELA V, RAN T D. Electoral accountability and the provision of public goods in rural China[J]. Centre for financial & management studies, 2010, 35-70. |

| [8] |

KEVIN J. O'BRIEN.. Implementing political reform in China's villages[J]. The australian journal of chinese affairs, 1994(32): 33-59. |

| [9] |

折晓叶, 陈婴婴. 项目制的分级运作机制和治理逻辑——对"项目进村"案例的社会学分析[J]. 中国社会科学, 2011(4): 126-148, 223. |

| [10] |

叶敏, 李宽. 资源下乡、项目制与村庄间分化[J]. 甘肃行政学院学报, 2014(2): 14-21, 125. DOI:10.3969/j.issn.1009-4997.2014.02.002 |

| [11] |

冯猛. 后农业税费时代乡镇政府的项目包装行为: 以东北特拉河镇为例[J]. 社会, 2009(4): 59-78, 225. |

| [12] |

狄金华. 项目制中的配套机制及其实践逻辑[J]. 开放时代, 2016(5): 113-129, 8-9. |

| [13] |

周庆智. 重构乡村社会: 国家视角或社会视角[J]. 甘肃社会科学, 2020(1): 22-30. |

| [14] |

孙秀林. 华南的村治与宗族——一个功能主义的分析路径[J]. 社会学研究, 2011, 25(1): 133-166, 245. |

| [15] |

温莹莹. 非正式制度与村庄公共物品供给——T村个案研究[J]. 社会学研究, 2013, 28(1): 113-133, 243. |

| [16] |

陈天祥, 魏晓丽, 贾晶晶. 多元权威主体互动下的乡村治理——基于功能主义视角的分析[J]. 公共行政评论, 2015, 8(1): 81-99, 200. DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2015.01.007 |

| [17] |

张兵. 农村公共物品供给制度探析[J]. 江海学刊, 2006(5): 95-100. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2006.05.016 |

| [18] |

费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

|

| [19] |

费孝通. 乡土重建[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

|

| [20] |

杜赞奇. 文化、权力与国家: 1900-1942年的华北农村[M]. 王福明, 译. 南京: 江苏人民出版社, 1994.

|

| [21] |

ECKSTEIN A. China's economic revolution[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977: 58-63.

|

| [22] |

RISKIN C. Small industry and the Chinese model of development[J]. China quarterly, 1971(46): 245-273. |

| [23] |

SIGURDSON J. Rural industrialization in China[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

|

| [24] |

RICHARD D. The agricultural middle school in communist China[M]. Cambridge: MIT Press, 1966: 304-332.

|

| [25] |

SIDEL V W, SIDEL R. The delivery of medical care in China[J]. Scientific American, 1974(4): 19-22. |

| [26] |

王震. 公共政策70年: 社会保障与公共服务供给体系的发展与改革[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2019, 19(5): 25-35. |

| [27] |

斯考切波. 国家与社会革命——对法国、俄国和中国的比较分析[M]. 何俊志, 王学东, 译. 上海: 上海人民出版社, 2013.

|

| [28] |

李路路. "单位制"的变迁与研究[J]. 吉林大学社会科学学报, 2013, 53(1): 11-14. |

| [29] |

叶兴庆. 论农村公共产品供给体制的改革[J]. 经济研究, 1997(6): 57-62. |

| [30] |

莫家豪, 叶前, 温卓毅, 等. 改革开放以来中国社会政策范式的转变[J]. 中国公共政策评论, 2008, 2(00): 1-20. |

| [31] |

贺雪峰, 罗兴佐. 农村公共品供给: 税费改革前后的比较与评述[J]. 天津行政学院学报, 2008(5): 28-34. DOI:10.3969/j.issn.1008-7168.2008.05.006 |

| [32] |

项继权, 李晓鹏. "一事一议财政奖补": 我国农村公共物品供给的新机制[J]. 江苏行政学院学报, 2014(2): 111-118. |

| [33] |

岳经纶. 建构"社会中国": 中国社会政策的发展与挑战[J]. 探索与争鸣, 2010(10): 37-42. DOI:10.3969/j.issn.1004-2229.2010.10.012 |

| [34] |

卢芳霞. 农村社区多元主体治理创新研究——以"枫桥经验"为例[C]//浙江省社会学学会. 2011年浙江省社会学学会年会论文集. 杭州: 浙江省社会学学会, 2011: 14.

|

| [35] |

诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 刘守英, 译. 上海: 上海三联书店, 1994.

|

| [36] |

黄宗智. 华北小农经济与社会变迁[M]. 北京: 中华书局, 1986.

|

| [37] |

焦长权, 董磊明. 从"过密化"到"机械化": 中国农业机械化革命的历程、动力和影响(1980~2015年)[J]. 管理世界, 2018, 34(10): 173-190. |

| [38] |

BERARDI G M. Socio-economic consequences of agricultural mechanization in the United States: needed redirections for mechanization research[J]. Rural sociology, 1981, 46(3): 483-504. |

| [39] |

李沛良. 论中国式社会学研究的关联概念与命题[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993.

|

| [40] |

杨善华, 侯红蕊. 血缘、姻缘、亲情与利益——现阶段中国农村社会中"差序格局"的"理性化"趋势[J]. 宁夏社会科学, 1999(6): 51-58. |

| [41] |

孙强强, 李华胤. 乡村弹性化治理: 一个概念性框架及其三重维度——基于"国家-社会"关系历史演进的考量[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2021, 21(1): 42-51. |

| [42] |

陈捷, 呼和那日松, 周艳辉. 非正式问责、社会嵌入式官员与中国农村的公共产品供给: 宗族的作用[J]. 国外理论动态, 2016(2): 75-84. |

| [43] |

XU Y, YAO Y. Informal institutions, collective action, and public investment in rural China[J]. American political science review, 2015, 109(2): 371-391. |

| [44] |

TSAI L L. Cadres, temple and lineage institutions, and governance in rural China[J]. China journal, 2002(48): 1-27. |

| [45] |

TSAI L L. Accountability without democracy: solidary groups and public goods provision in rural China[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

|

| [46] |

阎小骏. 中国何以稳定: 来自田野的观察与思考[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2017: 25-42.

|

| [47] |

胡颖廉. 从"总体"到"整体"——新中国70年国家与社会关系变迁[J]. 天津社会科学, 2019(3): 47-51. |

| [48] |

周雪光, 程宇. 通往集体债务之路: 政府组织、社会制度与乡村中国的公共产品供给[J]. 公共行政评论, 2012(1): 46-77, 180. |

| [49] |

于建嵘. 警惕黑恶势力对农村基层政权的侵入对湘南40个"失控村"的调查[J]. 安徽决策咨询, 2003(8): 34-35. |

| [50] |

WANG W, ZHENG X Y, ZHAO Z R. Fiscal reform and public education spending: a quasi-natural experiment of fiscal decentralization in China[J]. Journal of federalism, 2012, 42: 334-356. |

| [51] |

周雪光. "逆向软预算约束": 一个政府行为的组织分析[J]. 中国社会科学, 2005(2): 132-143, 207. |

| [52] |

管清友, 邵鹏. 由财政压力引发的农民超负担: 一个解释[J]. 上海经济研究, 2002(7): 21-27. |

| [53] |

杨善华, 苏红. 从"代理型政权经营者"到"谋利型政权经营者"——向市场经济转型背景下的乡镇政权[J]. 社会学研究, 2002(1): 17-24. |

| [54] |

纪芳. 农民分化与村庄社会整合[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2020, 19(5): 70-79. |

| [55] |

李祖佩. 项目制基层实践困境及其解释——国家自主性的视角[J]. 政治学研究, 2015(5): 111-122. |

| [56] |

渠敬东. 项目制: 一种新的国家治理体系[J]. 中国社会科学, 2012(5): 113-130, 207. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23