2020年,新冠疫情对社会生活产生了巨大影响。最高人民法院和多地高级人民法院相继出台涉疫情防控民商事案件司法指导意见,但各法院对本次疫情的定性大相径庭:湖北省高级人民法院认为本次疫情构成不可抗力,可类推适用情势变更制度①;内蒙古自治区高级人民法院认为因疫情构成不可抗力,故不应再适用情势变更规则②;而最高人民法院、江苏省高级人民法院和上海市高级人民法院等则认为不可抗力与情势变更均可能得到适用③。上述法院对疫情定性的分歧正是司法实践对不可抗力与情势变更理解混乱的体现。

① 湖北省高级人民法院《关于审理涉及新型冠状病毒肺炎疫情商事案件若干问题的解答》第六条指出,因为新型冠状病毒肺炎疫情属于不可抗力,不属于该条(情势变更规则)适用的范围,但与该条规定的情形类似,故可以类推适用该条规定。

② 内蒙古自治区高级人民法院《关于审理涉新冠肺炎疫情民商事案件相关问题的指引》第十三条指出,因疫情构成不可抗力的,原则上不再适用情势变更原则。

③ 江苏省高级人民法院《关于为依法防控疫情和促进经济社会发展提供司法服务保障的指导意见》第五条指出,因疫情及其防控措施致使合同不能履行的,适用合同法关于不可抗力的规定处理。因疫情形势或防控措施导致继续履行对一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,可以适用合同法关于情势变更的规定。上海市高级人民法院《关于充分发挥审判职能作用为依法防控疫情提供司法服务和保障的指导意见》指出,应根据不可抗力或情势变更等相关规定,并结合案件具体情况,妥善处理。浙江省高级人民法院《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见(试行)》第二条指出,由于疫情原因,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,依照情势变更规则对相关情形进行认定。因疫情防控措施导致合同不能履行的,可认定为不可抗力。

不可抗力和情势变更都以不能预见为基础,在合同范围内都包含解除合同的法律结果,这也导致二者的界分变得扑朔迷离。那么,不可抗力与情势变更究竟应当如何界分适用呢?本文拟从不可抗力与情势变更的不同制度功能分析两者界分适用,为《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)不可抗力与情势变更的适用做解释论论证。

一、《民法典》前不可抗力与情势变更规则的两种界分标准讨论在《民法典》颁布之前,对于不可抗力与情势变更规则的界分,学界已有两种主流学说。一是事件性质标准,即以事件本身的可预见、可避免程度为标准。持该观点的学者认为,不可抗力事件无法预见、不能避免,而情势变更事件则具有一定的可预见性和一定的可避免性,只是避免费用较为高昂[1]。故而,地震和风暴等自然灾害、罢工和战争等社会异常因素是不可抗力;而政策变化、物价暴涨或暴跌等社会经济形势重大变化是情势变更事件。事件性质标准体现在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(以下简称《合同法解释二》)第二十六条中。该司法解释认为,情势变更只能由“非不可抗力”事件造成。换言之,因“灾难等自然原因造成的重大变化,不适用情势变更,而应适用不可抗力条款”[2]。二是履行障碍程度标准,即以对合同履行造成的障碍程度为标准。不可抗力导致合同不能履行;而情势变更并未导致合同不能履行,但履行会严重破坏合同双方的利益均衡,因而违背了诚信和公平原则[3]。然而,该两种标准均存在理论上自相矛盾与实践中难以落实的缺陷,导致法院在实务中无法进行准确划分而产生结果导向思维,即裁判者意欲为当事人免责时适用不可抗力规则,意欲调整合同而让当事人分担风险时适用情势变更规则。这将造成同案不同判的现象,危及司法公信力。

(一). 事件性质标准的实践困境和理论矛盾 1. 事件性质标准的实践困境事件性质标准是以事件的可预见程度和可避免程度为标准界分不可抗力和情势变更。然而,事件的可预见程度和可避免程度本身也是难有标准的,由此导致法律实务中同一类事件既被定性为不可抗力也被定性为情势变更,出现了两者混同的结果。

传统观点认为,自然灾害事件属于不可抗力。但在成都某公司与江西某县政府、某采砂工作办公室采矿权纠纷案中①,最高人民法院却引用了情势变更的规定,对《采砂权出让合同》进行变更,使某公司因异常干旱天气导致无法正常采砂而遭受的亏损得到救济,这便是事件性质标准松动的表现。社会异常事件时而被视为不可抗力事件,时而被视为情势变更事件。例如,北京市第二中级人民法院认为,旅游合同在履行过程中因旅行地发生不可预见的政局恶化而无法继续履行,属于不可抗力②。但是,亦有观点认为,政治局势对于旅游合同的影响属情势变更。2013年,美国政府“关门”事件导致大量赴美旅游合同受到影响。韩世远[4]514认为,对于“在游团”而言,大量后续问题尚待处理,故而不能依据不可抗力规则解除合同,而需要双方进行再协商。而在事后的司法救济中,法院也需要根据实际履行情况依公平原则和诚信原则重新确定双方的权利义务。这实际上是发挥情势变更规则的作用,即应视为情势变更事件。而在“程某诉刘某土地承包经营权转包合同纠纷案”中,法院亦将新疆的维稳形势变化认定为情势变更③。

① 参见最高人民法院(2008)民二终字第91号民事判决书。

② 参见北京市第二中级人民法院(2016)京02民终1841号民事判决书。

③ 参见新疆维吾尔自治区库车县人民法院(2017)新2923民初1085号民事判决书。

在因国家政策和行政行为造成合同履行障碍的场合,不同法院对事件的定性亦有不同。对于国家政策,大多数法院认为当事人既然从事相关领域的业务,就应当对政策的走向有所预见。故而,政策调整不属于当事人在签订该合同时无法预见的客观情况,不应适用不可抗力规则,也不应适用情势变更规则④。但对于具体行政行为的定性则较为混乱。例如,“北京某房地产开发公司诉北京市某农场合作建房协议案”中,法院认为,双方合作建设的项目用地在报批过程中因遇行政部门查处违章期间暂停审批,致商建公司无法取得规划许可,应认定为情势变更⑤。在“白某诉被告某公司房屋买卖纠纷一案”中,法院也将拆迁不能导致被告重复施工作业而致工期延长的情况认定为情势变更①。然而,在同为具体行政行为引起违约的“游某与卓某买卖合同纠纷上诉案”中,卓某因被公安局拘留致使未能按约定如期交付槟榔果。二审法院认为,违约原因“卓某被拘留”这一事实属于不能避免且不能克服的不可抗力事件,故卓某应免除违约责任②。

④ 参见最高人民法院(2019)最高法民终960号、(2019)最高法民终827号民事判决书等。

⑤ 参见北京市高级人民法院(2002)高民终字第435号民事判决书、辽宁省高级人民法院(2010)辽民一终字第105号民事判决书。

① 参见江苏省镇江市京口区人民法院(2010)镇民一终字第385号民事判决书。

② 参见海南省海南中级人民法院(2005)海南民三终字第30号民事判决书。

疫情是不可抗力与情势变更规则混淆体现最为典型的领域。早在“非典”疫情期间,各地法院对其定性便存在冲突。例如,广州市中级人民法院认为,“非典”在未发现有效医疗方法前属不可抗力,因疫情而无法按期交房者可因此免责③。山东省高级人民法院亦持相同观点④。而丹阳市人民法院认为,如双方订立合同后出现了突发公共卫生事件并致使被告履行合同的能力受到了极大影响,应认定为情势变更⑤。也有法院认为,疫情构成不可抗力的同时应当适用公平原则分担损失。然而,这种操作实质上是类推适用情势变更规则⑥。甚至还有法院认为,疫情既不属不可抗力也非情势变更,但应依公平原则调整合同⑦。在法院实务中,疫情事件究竟是不可抗力还是情势变更,呈现出众说纷纭的态势。

③ 参见广州市中级人民法院(2004)穗中法民二终字第1472号民事判决书。

④ 参见山东省高级人民法院(2004)民二终字第163号民事判决书。

⑤ 参见丹阳市人民法院(2003)丹民初字第2371号民事判决书。

⑥ 参见最高人民法院(2016)最高法民再220号民事判决书。

⑦ 参见广西壮族自治区高级人民法院(2007)桂民四终字第1号民事判决书。

当然,在原材料价格上涨⑧、政府房贷政策改变⑨等单纯经济因素导致合同履行障碍的案件中,法院意见统一,均认为构成情势变更而非不可抗力。综合前述情形,除单纯因经济原因导致合同障碍而认定为情势变更有较为统一认识外,法律实务中对自然灾害、政府政策与行政行为、疫情等客观事件定性几乎均存在严重分歧,如表 1所示。以事件性质为界分标准,法律实务中不具有可操作性。

⑧ 参见《中华人民共和国最高人民法院公报》1996年第2期(总第46期)。

⑨ 参见北京市第二中级人民法院(2010)二中民终字第19724号民事判决书。

| 表 1 不同类型事件司法实务定性情况 |

事件性质标准是以不可抗力是“不能预见、不能避免、不能克服”而情势变更是“当事人在订立合同时无法预见”的定义差异为基础的,存在几处无法克服的理论硬伤。

首先,就不可抗力定义而言,学术上存在客观说、主观说、折中说三种争议[4]480。按照客观说,从客观事件角度,以事件性质和外部特征为标准,只有战争和自然灾害等一般人无法抵御的外来力量才属于不可抗力[5]。然而,按照主观说与折中说,判断不可抗力应考虑当事人的主观因素,即对事件的预见能力和预防能力⑩,据此判断不可抗力时对事件的可预见性和可避免性的要求显然有所降低,当事人对事件有一定预见性和避免可能性的事件也可认定为不可抗力事件⑪。因此,后两种学说下,不可抗力和情势变更在事件的可预见性与可避免性上并无明显区别,以事件性质为标准的基础因之被消弭。

⑩ 其中,“主观说”强调当事人尽最大努力仍不能预见的客观情况;“折中说”强调当事人尽最大谨慎也不能预见、不能防止发生的事件为不可抗力。

⑪ 参见福州铁路运输法院(1999)福铁经初字第10号民事判决书。本案中,有关部门虽已事先对洪水灾害进行了预报,使被告对洪水造成面粉毁损具有一定可预见性和可避免性,但因气象部门预测水位与实际水位有较大的差距,法院依然将该异常天气定为不可抗力,认定被告未采取有效预防措施可以免责。

其次,从逻辑上看,“非不可抗力”的双重否定表述表达的是肯定的内涵。“非不可抗力”等于“可抗力”,即当事人对事件具有预见、避免、克服的可能性。这与情势变更“当事人无法预见”的构成要件相冲突。而且,既然属于可抗力,根据严守合同原则,当事人便应当继续履行合同而没有法律介入调整的余地。因此,将情势变更事件限定为“非不可抗力”事件存在逻辑矛盾。就客观事件性质而言,不可抗力与情势变更具有共同性,均属当事人不能预见的、支配领域外的风险[4]496-497。

再次,情势变更规则的理论基础在于,当不可归责于当事人的情势变更导致订立合同的基础动摇或丧失时,如按照原合同继续履行违背交互正义的要求[1],因此需要法律介入对合同进行变更或调整以实现均衡正义。就造成的影响来看,无论是自然事件、社会异常事件抑或其他社会经济巨变,均可造成继续履行对当事人显失公平的结果;造成的影响是相同的,就应当予以相同处理[1]。深究造成该影响的原因并根据事件性质进行区分就已经失去实际意义,有违情势变更的制度基础。

最后,根据《民法典》,不可抗力的功能限于解除合同并免除责任。当因不可抗力事件造成合同履行艰难但尚有履行可能时,如适用不可抗力规则解除合同,则显然不利于鼓励交易及平衡当事人的利益。如果不允许解除合同,则因事件不属“非不可抗力事件”,又不能适用情势变更规则予以合同调整。因此,因“非不可抗力事件”造成合同履行艰难的,当事人仍须严格履行合同,虽不可归责于当事人,但当事人遭受的利益损失将得不到救济,有违情势变更规则设置目的。

综上,从事件性质上对不可抗力与情势变更进行区分缺乏学理上的合理根据。

(二). 履行障碍程度标准的相对合理性和理论缺陷 1. 履行障碍程度标准的相对合理性履行障碍程度标准,即认为不可抗力事件可以直接作用于合同的要素,阻却合同的履行,而情势变更并未直接造成合同不能履行,但继续履行合同却会造成显失公平[6],前者的履行障碍程度明显更为严重。不同于《中华人民共和国合同法》第一百一十七条不可抗力规则中“不能履行”的表述,《合同法解释(二)》将情势变更的履行障碍程度定性为“明显不公平或者不能实现合同目的”,履行障碍程度标准亦成为前《民法典》时代界分不可抗力与情势变更的标准之一。相比事件性质标准,该标准更具合理性。

首先,履行障碍程度标准与不可抗力和情势变更的功能差异具有一定匹配度。当某事件造成合同不能履行时,双方已无任何运用诚信原则和公平原则对合同再进行谈判并变更的空间。徒劳的协商尝试只会无谓地增加成本,此时依据不可抗力规则予以解除合同是最佳选择。反之,舍弃不可抗力规则而通过情势变更规则调整合同,则是在法律上强制性地提高了债权人的对待履行义务,将本已法定分配的风险再度转移给债权人[7]337。相对于不可抗力解除合同的效果,情势变更规则具有较大的不确定性。当合同因不可归责于双方当事人的客观事件而陷入完全履行不能时,已符合不可抗力规则的构成要件。依据“不向一般条款逃避”的法理,在符合具体的确定性规则构成要件的情况下,不应适用具有补充性、兜底性的情势变更规则。

其次,履行障碍程度标准的可操作性强。因为合同能否履行本身具有明确的可区分性。如果合同确定的给付因特定标的物灭失而在事实上无法履行,或因履行有悖法律的强制性规定而陷入“法律不能”时,依据履行障碍程度标准可判断为构成不可抗力。反之,如果作为合同内容的给付提供仍然是可能的,只是无法实现一方当事人预期利益或履行会导致成本过度提高,则构成情势变更。

最后,从履行障碍程度上区分不可抗力与情势变更在实务界也获得了一定程度的认可。在昭通某矿业公司与某勘察设计研究院委托合同纠纷案①和“徐州某实业公司诉大同某石油公司、中国石油某炼油厂财产租赁合同纠纷案②中,法院系根据事件对合同履行产生的影响程度来界定不可抗力和情势变更。

① 参见昆明市中级人民法院(2012)昆环保民终字第1号民事判决书。

② 参见最高人民法院(2008)民抗字第104号民事判决书。

2. 履行障碍程度标准的理论缺陷所谓合同不能履行是指作为合同内容的给付提供已无法实现,包括狭义上的完全不能履行即全部给付提供均无法实现,也应包括一时不能和部分不能即部分给付无法提供或给付一时无法提供[4]523-524。

如果合同仅是一时不能履行,而在将来还有继续履行的可能性,只是陷入了休眠,即合同并未“死亡”;为避免资源浪费和影响交易的稳定性,此时应当适用不可抗力而非情势变更规则,变更措施鼓励当事人继续交易[8]。除非该合同具有时效性,迟延履行将导致合同的直接目的不能实现。这也是最高人民法院①及各地高院②在处理疫情相关案件中的共识。

① 最高人民法院《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(一)》(法发〔2020〕12号)要求对不可抗力“避免规则滥用,积极鼓励交易,最大限度减少对正常经济秩序的冲击”。《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》(法发〔2020〕17号)进一步明确,疫情或者疫情防控措施导致当事人不能按照约定的期限履行买卖合同或者履行成本增加,继续履行不影响合同目的实现,当事人请求解除合同的,人民法院不予支持。

② 如浙江省高级人民法院民事审判第一庭《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见(试行)》第二条中第1~4点;湖北省高级人民法院民二庭《关于审理涉及新型冠状病毒肺炎疫情商事案件若干问题的解答》第二、四、五、六条。

至于部分不能履行的情形,由于适用情势变更规则调整变更合同的形式是丰富多样的,如增加或减少对待给付、给予适当补偿、部分或者完全地免除给付义务[7]344,还可以协商重新确定履行期或以某一同类标的物代替原定标的物等。所谓部分不能,即意味着合同仍有部分可以履行,故存在利用上述手段变更合同的空间。因此,情势变更规则不仅能用以解决事变造成合同部分不能履行的困境,而且能体现当事人的意志。当然,一方主张情势变更提出重新调整合同亦会增加合同相对方的对待履行义务。但从法经济学的角度上看,调整已有合同所花费的资源与重新缔结合同所花费的资源相比相对较小,在合同尚有部分可履行情形下,调整合同并继续履行可以避免较多的资源浪费。合同相对方可以在权衡利弊的基础上决定是否接受对方调整合同的请求。

在黄某、郑某等与某村委、某经联社承包合同纠纷案中,由于台风暴雨致使某茶厂进水、部分厂房倒塌或成为危房,茶厂不能继续经营,造成的合同部分不能履行。法院认为,不可抗力造成合同部分不能履行时不能要求解除整个合同,而存在变更合同的可能[9]。在法国司法实务中,巴黎上诉法院也将因战争中灯火管制造成租赁照明柱子的合同无法履行定性为不可抗力,同时调整了合同价金③。此类变更,法院虽未直接明确适用情势变更条款,但仍基于诚信和公平原则,对因不可归责于当事人的客观事件造成部分不能履行的合同作出了变更。这实际起到了与情势变更规则相同的法律效果。换言之,情势变更规则在此类案件中存在适用的空间。

③ Paris 13.11.1943, Gaz.Pal. 260. Barry Nicholas, The French Law of Contract 207(2nd) ed., 1992.

作为不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,不可抗力也为出现部分履行不能的合同提供了救济方案,即主张部分解除合同并且免责。由此,至少在合同履行部分不能的情形下,当事人可以主张不可抗力或情势变更。如在交通管制且运费提高的场合,债务人可以依据情势变更规则要求变更合同、提高运费;而债权人也有权引用不可抗力规则部分解除合同、免除对待给付义务。可见,在未造成履行完全失去合同意义的场合即合同履行部分不能时,同一事件既可能成为不可抗力事件也可能成为情势变更事件。

由此可见,在不可归责于当事人的事件造成合同部分不能履行时,依据履行障碍程度标准,不可抗力和情势变更将难以完全界分。这是履行障碍程度标准的理论缺陷。

不可抗力和情势变更有着部分相同的构成要件,从事件本身上看,二者是交叉关系而不是反对或矛盾关系。事件性质标准和履行障碍程度标准都没有脱离两者的构成要件因素,因而以这两者为依据难以理顺两者的关系。

二、《民法典》不可抗力与情势变更规则的界分:功能标准一个完整的法律规范既包括构成要件,也包含法律后果。既然不可抗力与情势变更的构成要件并非泾渭分明,那么对二者的界分就不能立足于构成要件而只能立足于法律后果即两种制度的不同功能。那么,不可抗力与情势变更的功能究竟分别如何呢?

(一). 不可抗力与情势变更的功能区分情势变更规则源起于德国学者的克吕克曼“情势不变理论”④及厄特曼的“交易基础理论”⑤。这两种理论均认为,在合同签订后履行结束前发生根本性的情势变化,使契约的履行违背了双方订立合同时决定性的想法,则可以免除债务人的履行义务。该时期,情势变化将破坏合同拘束力但仅限于解除合同并免除违约责任,在功能上并未区分情势变更和不可抗力。使情势变更功能出现重大变革的是Larenz①,他在交易基础理论上区分了主观交易基础与客观交易基础②,并提出缔约双方的意思自治虽是合同约束力的来源,但还必须将该合意置于法的根本思想即“均衡之正义”等社会性理念的约束之下。如果交易基础丧失,继续履行原有合同就破坏了合同原有的等价性,有违“均衡之正义”理念。因此,情势发生显著变动,可以将诚实的当事人可能缔结的内容解释到合同内容中从而实现合同变更。拉伦茨的“均衡之正义”理论革命性地拓展了情势变更的功能,使“藉由私法自治低成本地实现风险分配”成为情势变更的特有效力[10],从而区别于不可抗力的法定风险分配。

④ See B.S.Markesinis,W,Lorenz & G.Dannemann,The German Law of Obligation,523 Vol. I(1997).

⑤ Oertmann,Gesch ftsgrundlage,Ein neuer Rechtsbe-griff,1921: 25.37.62.135.148.

① Vgl.Karl Larenz, Geschaftsgrundlage und Vertragserfuiiung,3.Aufi.,1963.S.8,11:P160-162.

② 主观交易基础是当事人以某种形式已发之于外的共同设想;而客观基础则是指双方订立合同的前提,如给付与对待给付的等价性。

合同生效后,双方均有权要求对方依约履行义务,此为合同的原给付关系。在合同原给付关系中,债权人享有原给付请求权,债务人承担原给付义务。当合同无法履行或一方拒绝履行,产生违约责任等合同的次给付关系。在次给付关系中,债权人享有次给付请求权,债务人承担次给付义务即承担违约损害赔偿责任等。不可抗力意图将双方当事人从合同履行不能中解放出来,情势变更意图将严重失衡的合同重新恢复到双方认可的平衡状态,两者对合同的原给付和次给付关系产生了不同的影响。

情势变更与不可抗力的功能区分最早在德国立法中得到落实。《德国民法典》第275条第1款规定,不可抗力造成合同履行不能时,合同解除并排除违约责任;第313条则规定在发生情势变更后当事人应当“改订和终止”合同。2016年,现代化后的《法国民法典》亦确立了独立于不可抗力的情势变更规则,允许对合同进行变更调整③。而在国际商法领域,《国际统一私法协会国际商事合同通则》(2010)也对二者的效果进行了区分④。由此可见,不可抗力与情势变更规则的功能区分在国际上获得广泛认可。

③ 《法国民法典》第1195条确立了情势变更原则,规定当出现情势变更时,不利方有权要求重新协商(变更合同);在协商不成时双方有权合意解除合同或合意请求法院变更同;如合理期限内未有合意,则双方均有权请求法院修订合同或终止合同。

④ 《2010国际商事合同通则》,将与情势变更类似的“艰难情形”规定在第六章履行中,而不可抗力条款则被安排在第七章不履行之中。

(二). 不可抗力规则功能的具体表现既然不可抗力造成合同履行不能,合同就应当予以解除。倘若合同不解除,合同的原给付关系就未消灭,那么当事人仍应继续履行合同。此时,合同陷入应当履行却无法履行的僵局中。可见,不可抗力应当导致合同终止,其救济方式必然是解除合同[11]。因此,不可抗力在原给付关系中的作用是消灭合同的原给付关系。那么,不可抗力的发生会不会导致次给付关系的产生呢?

德国法上,德国新债法将债务人合同履行义务的免除和损害赔偿责任的免除区别开来。不可抗力导致履行不能仅可产生债务人合同履行义务的免除⑤,而次给付义务是否免除则需要根据过错情况来区分。只有债务人违反合同履行义务是可归责的,债权人才能获得次请求权(违约损害赔偿请求权)[12]78。由于不可抗力导致违反合同履行义务并非可归责,故不产生违约损害赔偿责任。在法国法上,债务人损害赔偿责任不以过错为要件。《法国民法典》第1147条规定,除非债务之不履行系因外来原因造成,否则即使债务人对此并无恶意,也需承担损害赔偿;而其第1148条规定,如不可抗力或者意外事件使得债务人对给予债务、作为债务或不作为债务的履行受到阻碍,则其不承担赔偿责任。通常认为,第1148条是对第1147条“外来原因”的解释[13]。可见,法国法上的不可抗力是违约损害赔偿责任的一种除外情形。相比德国法,法国法上的违约损害赔偿责任多一个构成要件:非不可抗力或意外事件等不可归咎于当事人的外来原因。这个要件阻却了违约损害赔偿责任的产生。

⑤ Laus-Wilhelm Canaris, Zur Bedeutung der Kategorie der Unmoglichkeit far das Recht der Leistungsstomngen, in : Reiner Schulze/Hans Schuhe-Nofilke (Hrsg.),Die Schuldrechtsreform yor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts.MUnster U.a., 2001, S, 44.

我国违约损害赔偿责任与德国法的一样,均属严格责任而非过错责任,故不可抗力免责原理是相同的,即并非免除已产生的违约责任,而是通过对违法行为和因果关系的否认,阻却了即违约损害赔偿这种次给付义务的产生[4]481。因而,不可抗力规则不仅消灭了合同的原给付关系,也导致了次给付关系的消灭。换言之,不可抗力规则的功能有二:一为免责,二为解除[4]659。

(三). 情势变更规则功能的具体表现情势变更规则的功能是变更和解除合同。但对于变更合同和解除合同之间的关系,学界认识尚不一致。邱业伟[14]认为,情势变更下,应根据合同具体情况来确定究竟变更还是解除,而非一定要尝试变更合同未果后才能解除合同。而张淳[15]认为,情势变更下,当事人不能先变更合同再解除合同,只能在变更合同和解除合同之间择其一。此类观点看似不无道理,实则回避了情势变更的适用前提。适用情势变更的前提是合同尚有履行可能。若无履行可能应适用不可抗力规则解除合同;若尚有履行可能,无论从经济效益上还是维护双方意思自治上考虑,应当优先考虑维系合同的效力,而维系合同效力的方法就是变更合同。当然,变更合同削减了合同约束力,但不变更合同而继续履行则对一方当事人显失公平,有违“均衡之争议”原则。而情势变更的适用目标是消除这种不公。因此,若变更合同能够消除这种不公,应当变更合同;若变更合同无法消除这种不公,则应当解除合同。而且,双方能否就合同变更达成一致,变更合同是否能有效排除不公平之结果,需经双方尝试后才能确定,难以事先预知。因此,情势变更存在两次效力情形:从变更合同到解除合同。解除合同效力的产生以变更合同无法实现为前提①。

① 刘春堂.民法债编通则(一)契约法总论[M].台北:作者自版2011年增修版: 285-286.又参见王利明.合同法研究(第二卷)[M].北京:中国人民大学出版社, 2011:337-338.

德国学者梅迪库斯[12]100认为,对于在履行费用过高的场合,债务人享有自己决定是否需要用过多的即“超过债务的”费用提供该项给付的抗辩权。对于存在障碍的合同,首先不是通过解除权使之消失,而是通过考虑实际情况进行相应调整对合同进行变更。当发生情势变更导致继续履行对一方明显不公平时,合同原给付关系并未消灭,但继续履行不符合“均衡之正义”理念,该合同也并非可以继续履行。因此,在情势变更中,债务人享有合同中止履行抗辩权。日本债权法也规定,情势变更场合,债务人在进行再交涉的相当期间,可以拒绝自己债务的履行即行使合同中止履行抗辩权②。由于情势变更造成了不公平结果,为维护公平,可以采取各种方式调整合同内容。这种调整虽是对合同原定内容的变更,但也是在合同原给付关系出现障碍之后采取的措施,是对合同原给付关系无法实现的救济,故其性质上仍然属于次给付关系。由于当事人对合同原给予义务的不履行具有抗辩权,因此,不履行原给付义务自然也不产生违约损害责任。这种对违约损害赔偿责任的阻却,与当事人通过再协商变更合同或诉及公力救济而变更合同内容,都是合同次给付请求权的体现。故而,情势变更的第一次效力不仅体现在阻却合同实现的中止履行抗辩权上,还体现在调整合同内容的次给付请求权上。当行使中止履行抗辩权和变更合同的次给付请求权不足以实现公平结果时,将发生情势变更的第二次效力即解除合同。因情势变更解除合同并非债务人拒绝履行合同义务,因而债权人不享有违约损害赔偿的次给付请求权。换言之,因情势变更解除合同不仅消灭了合同原给付关系,也阻却了违约损害赔偿这一次给付关系的发生。然而,因情势变更解除合同阻却了损害赔偿责任的发生,却难免导致相对人损失。基于情势变更的基本理念——诚信和公平,应当对相对人的信赖利益损失进行当事人均分或由债务人补偿[16]。这种补偿或损害均分,实际上是一种不同于违约损害赔偿的特殊次给付义务。

德国学者梅迪库斯[12]100认为,对于在履行费用过高的场合,债务人享有自己决定是否需要用过多的即“超过债务的”费用提供该项给付的抗辩权。对于存在障碍的合同,首先不是通过解除权使之消失,而是通过考虑实际情况进行相应调整对合同进行变更。当发生情势变更导致继续履行对一方明显不公平时,合同原给付关系并未消灭,但继续履行不符合“均衡之正义”理念,该合同也并非可以继续履行。因此,在情势变更中,债务人享有合同中止履行抗辩权。日本债权法也规定,情势变更场合,债务人在进行再交涉的相当期间,可以拒绝自己债务的履行即行使合同中止履行抗辩权②。由于情势变更造成了不公平结果,为维护公平,可以采取各种方式调整合同内容。这种调整虽是对合同原定内容的变更,但也是在合同原给付关系出现障碍之后采取的措施,是对合同原给付关系无法实现的救济,故其性质上仍然属于次给付关系。由于当事人对合同原给予义务的不履行具有抗辩权,因此,不履行原给付义务自然也不产生违约损害责任。这种对违约损害赔偿责任的阻却,与当事人通过再协商变更合同或诉及公力救济而变更合同内容,都是合同次给付请求权的体现。故而,情势变更的第一次效力不仅体现在阻却合同实现的中止履行抗辩权上,还体现在调整合同内容的次给付请求权上。当行使中止履行抗辩权和变更合同的次给付请求权不足以实现公平结果时,将发生情势变更的第二次效力即解除合同。因情势变更解除合同并非债务人拒绝履行合同义务,因而债权人不享有违约损害赔偿的次给付请求权。换言之,因情势变更解除合同不仅消灭了合同原给付关系,也阻却了违约损害赔偿这一次给付关系的发生。然而,因情势变更解除合同阻却了损害赔偿责任的发生,却难免导致相对人损失。基于情势变更的基本理念——诚信和公平,应当对相对人的信赖利益损失进行当事人均分或由债务人补偿[16]。这种补偿或损害均分,实际上是一种不同于违约损害赔偿的特殊次给付义务。

② 石川博康「契約外在的リスクと事情変更の原則」[M].ジュリスト増刊(震災と民法学)2013(6):403.

综上可见,情势变更的第二次效力不仅表现为消灭合同原给付关系,阻却违约损害赔偿责任的产生,还表现在因公平和诚信而产生的次给付关系,即补偿或损害均分。

(四). 《民法典》对功能界分标准的确立在《民法典》的编纂过程中,一度仍沿用了基于构成要件的界分标准。《中华人民共和国民法典(草案)》(以下简称《民法典(草案)》)一审稿第三百二十三条对情势变更构成要件的表述仍沿用了“非不可抗力造成”的表述,其第三百八十条第3款则规定:因不可抗力,继续履行合同将导致明显不公平的,可请求变更或解除合同。可见,《民法典(草案)》一审稿对不可抗力与情势变更的构成要件进行了区分,但是对二者规定了相同的法律后果。这种混淆不可抗力与情势变更功能的方案遭到了广泛置疑。《民法典(草案)》二审稿删除了上述内容,并将“可请求变更或解除”内容并入其第三百二十三条情势变更规则中③。该修改最终成为《民法典》中《合同编》的内容。从草案的变迁及立法目的来看,立法者承认了不可抗力与情势变更事件本身存在竞合,进而放弃了从构成要件上对二者进行界分,转而关注二者的功能差异。《民法典》将不可抗力规则的功能限定为解除合同并免除责任,将情势变更规则的功能确认为变更和解除合同。功能界分成为我国《民法典》情势变更与不可抗力的界分标准。

③ 全国人民代表大会宪法和法律委员会《关于〈民法典合同编(草案)〉修改情况的汇报》:四、关于情势变更规则。

当然,法条对不可抗力与情势变更规则构成要件的表述仍存“不能履行”与“继续履行明显不公平”的差异,但这与功能标准的确立并不矛盾。因为功能不同是与合同的履行障碍情形不同相适应的。在不可归责于当事人的事件致使合同完全不能履行的情况下,合同理应解除,这是不可抗力规则发挥其功能的场合。而在合同尚能履行但履行显失公平的情形下,则是情势变更规则发挥其功能的场合。合同部分不能履行的情形下,两种规则均有适用空间。此时,只有从功能上才能实现二者的彻底界分。

三、功能界分标准下《民法典》相关规则的理解与适用既然功能是界分《民法典》中不可抗力与情势变更规则的标准,那么,应当如何理解和适用《民法典》中不可抗力与情势变更规则的法律条文呢?

(一). 《民法典》第一百八十条不可抗力规则中“不能履行”的理解与适用在不可归责于当事人的事件致使合同“完全不能履行”时,适用不可抗力规则自无异议。而“一时不能履行”是合同在未来仍有履行的可能。因此,与其说是“不能履行”,不如说是一时的“履行艰难”,待日后此种艰难情形被克服,合同自可照常履行。故不可抗力中的“不能履行”原则上不应包括“一时不能”,而应理解为永久性的不能。然而,当合同陷入部分履行不能时,将出现不可抗力规则与情势变更规则的竞合。此时,究竟应当如何适用是不可抗力和情势变更界分的一个难点。

在该竞合情况下,债务人主张情势变更规则,既能获得其原本期待的对待给付利益,又能因履行合同而获得其他利益(如证明自己的履行能力、信誉等非直接财产利益)。同时,相比于举证合同履行不能来说,举证合同履行艰难显然更容易实现。如“履行费用过高”(经济不能)与情势变更中合同继续履行显失公平竞合时,前者需证明履行成本大于债权人收益,后者则需证明履行成本大于债务人获得的对价。显然,债务人举证自己能获得的对价比举证债权人能获得的收益更为容易。因此,应当允许当事人选择其更易实现举证责任的规则。当然,这是以双方共同选择情势变更规则为前提的。

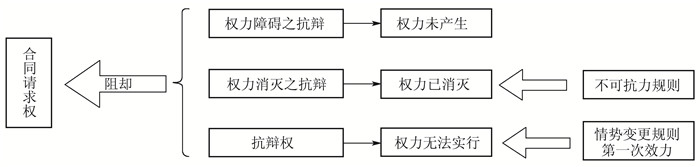

然而,如果一方当事人要求依不可抗力解除合同,而另一方当事人主张依情势变更对合同进行变更时,则必须优先适用不可抗力规则。因为不可抗力规则系为双方当事人提供解除合同的权利,直接消灭合同的原给付关系,进而消灭合同相对方的给付请求权;而情势变更规则的第一次效力并非直接解除合同,而是通过提供中止履行抗辩权阻却合同的原给付关系,因为只有合同给付关系尚未消灭才存在中止履行的可能,若合同原给付关系已终止,自然无就“中止”可言。不可抗力与情势变更规则在权利抗辩体系中的作用如图 1所示。当然,情势变更的第二次效力为受情势变更不利影响的当事人提供了合同解除权,但情势变更的第二次效力是情势变更规则第一次效力之后的结果,其适用自然更劣后于不可抗力规则。故而,不可抗力的解除权具有“截留”之作用。

|

图 1 不可抗力与情势变更规则在权利抗辩体系中的作用 |

此外,情势变更规则是诚信原则和公平原则的具体运用,对不可抗力规则而言具有补充性作用。虽然在法律已经通过不可抗力规则对风险负担作出安排的情形下,适用情势变更规则变更合同会加重另一方的给付义务。如相对方并未对此提出异议,自愿接受对其不利的解决方式,根据民事诉讼之处分原则,自然应悉听尊便[17];但若其主张不可抗力,则不应适用情势变更。例如,因疫情封城致使买卖合同的货物无法按要求送达,而在三个月后能绕道送达,但运费增加导致显失公平。此时,债权人主张因不可抗力导致合同履行一时不能而解除合同,而债务人则主张因情势变更导致履行费用高于获得的对价,要求变更合同提高运费。此情形下,如允许适用情势变更调整合同,则会导致债权人需要付出远高于市价的价格才能获得债务人的给付,反而有违情势变更公平之宗旨。

综上所述,不可抗力规则中的“不能履行”应指合同的永久性不能履行(无论是全部无法履行还是部分无法履行)而非暂时不能履行,后者应适用情势变更规则调整。在合同部分不能履行时,应当根据双方的诉讼请求,决定适用何种规则。

(二). “不能实现合同目的”与“继续履行明显不公平”的理解与适用《民法典》第五百六十三条规定,唯有“因不可抗力致使不能实现合同目的”方可解除合同。历次《中华人民共和国合同法》修订草案中,“不能实现合同目的”与“严重影响订立合同所期望的经济利益”屡次出现同义替换现象,崔建远[18]由此认为“不能实现合同目的”与“严重影响订立合同所期望的经济利益”具有相同或相似的含义。以“期望的经济利益”为宗旨,“合同目的不能实现”既包括合同的直接目的不能实现即合同不能履行,也包括合同已经履行但债权人不能按其希望的方式利用给付并获得预期的利益,亦即作为合同的间接目不能实现。然而,合同的间接目的不能实现属于债权人应当自担的风险,不是解除合同的根据。例如,为粉刷某房屋但没有在合同中明确该房屋,甲签订油漆购买合同,后因不可抗力致使该房屋倒塌,甲无法按其期望实现油漆的使用价值。这种原始动机无法实现的风险是甲应当自担的风险,不能依据不可抗力造成“当事人所期望的经济利益”无法实现而解除合同。因此,“不能实现合同目的”仅限于合同的直接目的不能实现。合同的直接目的包括根据合同类型和交易惯例可推知的一般目的,如买卖合同的一般目的是获得标的物所有权和取得对价,也包括当事人在订立或履行合同时向对方明示且为以合同内容固定的特殊交易目的[19]。前述油漆购买合同中,如果明确油漆购买就为粉刷该房屋,那么粉刷该房屋就成为该合同的直接目的。因此,不可抗力之“不能实现合同目的”实为狭义上的履行不能,即永久不能履行。当合同的直接目的无法实现,合同不应当继续履行而应予以解除。因此,在合同的直接目的不能实现时,只能适用不可抗力规则而无情势变更规则的适用空间。

《合同法解释(二)》提出情势变更的适用条件包含“不能实现合同目的”。《民法典》第五百三十三条关于情势变更的表述删除了《合同法解释(二)》中的“不能实现合同目的”字样。然而,通常认为情势变更的调整范围包括“目的不达”,“目的不达”即不能实现合同目的,是适用情势变更规则无法回避的问题。不可抗力规则对合同履行不能即直接目的无法实现提供救济手段;情势变更规则为合同履行艰难提供救济措施。在合同直接目的无法实现时,只能适应不可抗力规则。然而,在合同直接目的的背后存在着合同的原始动机——未在合同中明确的间接目的。合同间接目的不达,显然无法适用不可抗力规则,而只有适用情势变更规则的可能[20]。因为合同间接目的没有实现并不会导致合同履行失去意义即履行不能,而只是合同履行不能实现当事人订立合同时所期望的利益。该情形与因履行成本剧增造成的履行艰难具有相似之处,即均导致成本与收益的失衡。当然,情势变更所调整的“合同间接目的”不同于单纯的动机错误。如乙在药店为患感冒的甲购买感冒药,回家后发现甲之感冒已痊愈。此情形下,乙为治疗甲感冒的“目的”不为药店所知,而且该目的不具有客观重要性,实为动机。该“目的”不能实现,属于乙应当承担的风险,不能适用情势变更规则。但若甲身患癌症,乙为其购买昂贵的抗癌靶向药,药品到货后甲已辞世或癌症已痊愈。此时,治疗癌症的目的为双方所共同知悉而具有主观重要性,因靶向药价格高昂及其交易性质而具有客观重要性。该目的构成合同的间接目的。与履行成本增加的情形类似,该间接目的无法实现也会导致明显不公结果,故也应受情势变更规则调整。

因此,不可抗力规则中的“不能实现合同目的”,仅仅指代不能实现合同的直接目的,其等价于“不能履行”。而合同间接目的的不能实现,应当为情势变更规则中的“继续履行明显不公平”所涵盖。

(三). 不可抗力和情势变更的界分流程明确了合同部分不能履行时、“不能实现合同目的”情形下的不可抗力和情势变更的界分,便可构建如图 2所示的判断流程。

|

图 2 适用不可抗力与情势变更规则的判断流程图 |

流程起始,应当对合同履行障碍的严重程度进行评估。若评估认为,合同完全无法履行,合同直接目的已然无法实现,应当适用不可抗力规则。如只是部分合同无法履行,则应依照民事诉讼之处分原则,依当事人的主张决定适用合同规则。但如双方就适用何种规则产生分歧,则因情势变更规则在请求权基础体系中作用的劣后性,应当优先适用不可抗力规则。若合同尚可履行,则应进一步判断阻碍合同履行的原因为何。如债务人履行合同的成本明显大于收益,或当事人订立合同的间接目的已无法实现,则继续履行合同将有违“均衡之正义”,造成其中一方当事人不可归责的牺牲。此时,还需判断这种牺牲是否已超越通常社会观念中可接受的限度,即这种不公平是否足够“重大”。若是,则应适用情势变更规则;若否,则属当事人应承当的正常交易风险,不可援引情势变更规则,而应继续履行合同。

四、结语不可抗力与情势变更制度所规范的事实存在着不可否定的交集,界分不可抗力与情势变更不仅要关注二者在构成要件方面的差异,而且要注重二者在功能上的差异。这种功能差异本质上是二者对合同请求权在不同层次上的阻却。阻却层次不同决定了不可抗力规则在适用上的优先性。但是相比于情势变更规则,不可抗力规则的适用范围无疑更加狭窄。

在疫情中涉及不可抗力和情势变更的合同案件的案由主要包括建设工程施工合同纠纷、商品房预售合同纠纷、房屋买卖合同纠纷、租赁合同纠纷,亦包括其他买卖合同纠纷[21]。防疫是一场持久战,但疫情及其管制措施通常只会造成合同的履行迟延,或者导致合同的目的不达。因此在处理疫情相关案件时,应当慎用、限用不可抗力规则;除时效性合同外,原则上均应采用情势变更规则对合同进行调整。

对于疫情中的相关合同纠纷,首先应判断疫情是否确实对合同的履行造成了障碍。如在借款追偿纠纷中,债务人可以通过电子转账等方式向债权人偿还其所欠债务,则不可适用不可抗力和情势变更规则,其履行迟延仍需承担责任。如确实造成了履行障碍,则应结合合同性质、合同目的综合判断应适用何种规则。通常,对于租赁合同等长期性和继续性合同纠纷,原则上均应适用情势变更规则,采用顺延工期、租期、延期交付、减少价款等方式调整。只有疫情导致合同直接不能实现时,方可适用不可抗力合同规则,依实际情况部分或完全解除合同。

| [1] |

王利明. 情事变更制度若干问题探讨——兼评《民法典合同编(草案)》(二审稿)第323条[J]. 法商研究, 2019(3): 3-10. |

| [2] |

沈德咏. 最高人民法院关于合同法司法解释(二)理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2009: 190.

|

| [3] |

郭洪俊. 艰难情形与不可抗力的区别及其不同法律效果探讨[J]. 现代法学, 1998(5): 74-75. |

| [4] |

韩世远. 合同法总论[M]. 4版.北京: 法律出版社, 2018.

|

| [5] |

王家福. 民法债权[M]. 北京: 法律出版社, 1991: 499.

|

| [6] |

陈柏祥. 不可抗力与情势变更原则的来源及适用比较[J]. 兰州学刊, 2012(3): 211-213. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2012.03.040 |

| [7] |

王洪亮. 债法总论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2016.

|

| [8] |

姚辉, 阙梓冰. 论情事变更与不可抗力的交融及界分——以新型肺炎疫情防控与疫后重建为契机[J]. 中国政法大学学报, 2020(3): 137-148, 208. |

| [9] |

郑伟. 民商事典型案例精解[M]. 北京: 人民法院出版社, 2005: 381-390.

|

| [10] |

尚连杰. 风险分配视角下情事变更法效果的重塑——对《民法典》第533条的解读[J]. 法制与社会发展, 2021(1): 169-188. |

| [11] |

张平华, 王晖. 新冠疫情背景下的"不可抗力/情势变更"一体化应对机制[J]. 法律适用, 2020(13): 100-110. |

| [12] |

梅迪库斯. 请求权基础[M]. 陈卫佐, 田士永, 王洪亮, 等, 译. 北京: 法律出版社, 2010.

|

| [13] |

柯伟才. 我国合同法上的"不能履行"——兼论我国合同法的债务不履行形态体系[J]. 清华法学, 2016(5): 151-167. |

| [14] |

邱业伟. 论情势变更原则对合同效力的影响[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 2006(5): 121-125. DOI:10.3969/j.issn.1673-9841.2006.05.026 |

| [15] |

张淳. 对情势变更原则的进一步研究[J]. 南京大学学报(哲学·人文·社会科学), 1999(1): 55-62. |

| [16] |

史尚宽. 债法总论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 455-461.

|

| [17] |

海尔斯特尔, 许德风. 情事变更原则研究[J]. 中外法学, 2004(4): 385-410. |

| [18] |

崔建远. 论合同目的及其不能实现[J]. 吉林大学社会科学学报, 2015(3): 40-50, 172. |

| [19] |

最高人民法院民事审判第二庭. 最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2012: 407-408.

|

| [20] |

王洪, 张伟. 情势变更规则的类型化适用——以法释[2009] 5号第26条为中心[J]. 天府新论, 2014(1): 89-94. |

| [21] |

李俊晔. 疫情引发合同履行障碍之不可抗力与情势变更类案辨析[J]. 法律适用, 2020(6): 65-79. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23