2. 对外经济贸易大学 金融学院, 北京 100029

2. School of Banking and Finance, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China

受国内经济转型及中美贸易战的影响,2018年以来我国股市较为低迷,为了提振市场信心,我国陆续颁布了一系列鼓励上市公司进行股票回购的政策。2018年10月26日新的股票回购政策落地,11月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》。政策的支持加上企业自身发展的需要,越来越多的公司发布公告,积极推进股票回购。

基于回购的信号传递假说[1],在股价被低估的情况下,经理人会通过股票回购向市场传达公司股价被低估的信号,希望借此修正企业价值。按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定,董事会必须在作出股份回购决议两个工作日内对外发布公告,说明回购的时间、数量、原因等事项。但已有研究表明,回购公告对于后期实际执行并没有强制性,很多时候公司并不会如约完成回购计划,甚至有的公司没有回购任何股票[2-3]。正是由于这种非强制性,股票回购成了企业与投资者之间的一场“空谈博弈”。

随着股票回购数量的增加,公开市场股票回购的非强制执行会导致公告的信号效应越来越弱。但是短期内,我国公开市场股票回购存在显著正向的公告价值效应[4],股票回购也能有效提升投资者情绪[5]。那么市场为什么会有这么积极的反应, 究竟什么因素会影响回购公告的市场反应?已有很多学者从回购规模、公司大小、资产负债率、管理者自信程度、信息不对称程度等因素进行了研究[6-9];但是,鲜有学者从企业声誉的角度来考虑这个问题。声誉是信任的重要依据[10],人们会根据企业的声誉决定是否给予信任。股票回购的非强制执行会导致人们对回购公告传递出来的股价被低估的信号的真实性存疑,所以人们会根据企业以往建立的声誉选择是否相信这个信号,进而作出不同的反应,最终引起股价不同的变化。因此,本文认为企业声誉在这场“空谈博弈”中扮演着重要角色,会影响股票回购公告的价值效应。探讨企业声誉与股票回购市场反应的关系,不仅能丰富股票回购的研究内容,对理解信号传递理论的作用机制也颇有益处。

本文的主要创新和贡献体现在:第一,将企业声誉引入股票回购研究,以往研究主要探讨回购业务(回购规模、回购时机)和公司财务数据对股票回购市场反应的影响,鲜有研究注意到企业声誉这一重要的无形资产。第二,目前研究主要集中在公告日时间段,对企业实际股票回购情况的研究较少,本文继续探讨了企业声誉对实际股票回购量的影响。第三,鉴于近年来回购政策的相继出台,研究的样本量大大增加,克服了之前研究样本量不足的缺陷。

二、文献综述与理论假设 (一). 股票回购关于股票回购的研究最早是从回购实施动机开始的,主要包括避税假说、财务杠杆假说、信号传递假说。信号传递假说建立在信息不对称基础上,企业内部管理人相对于外部投资者更了解企业价值,当公司的价值被低估时,企业可以通过股票回购的方式向外界传递这种信号,市场接收到这个信号后,便会积极购买该公司的股票,从而提升股价,达到修正公司价值的目的。Vermaelen[1]最早提出该假说,他通过研究美国股票回购的企业,发现70%左右的企业为小规模企业。由于小规模企业大都不被投资者密切关注,为了吸引市场注意,小规模企业会通过股票回购这种方式向市场传递其价值被低估的信号。

我国股票回购起步较晚,早期对股票回购的限制也较多。谭劲松等[11]通过对5起股票回购案例的动机进行分析,认为其主要目的是上市公司向国有控股股东进行利益输送。温丽萍[12]指出2005—2007年股票回购的主要动因是股权分置改革,由于股权分置的历史问题,该类股票的回购动因具有浓郁的中国特色。随着股权分置改革的完成和监管机制的放开,黄虹等[4]通过研究2008—2012年我国的41个股票回购事件,发现近年来我国股票回购的主要动因是基于信号传递假说,多数公司进行股票回购是为了向公众传递公司股价被低估的信号,希望通过传递这一信号让人们积极购买股票,从而提升股价。董竹等[13]选取了2005—2014年我国公开市场股票回购的全部43家企业为样本,研究发现信号传递假说在我国公开市场股票回购中是成立的。

随着研究不断发现股票回购的公告会给公司带来价值效应,学者们开始探讨哪些因素会影响回购公告的市场反应。Barth等[14]发现企业资产规模越大、账面市值比越大,回购公告的市场反应越大。Shu等[9]指出,企业高管人员过度自信的企业相对于高管没有过度自信的企业,回购公告的市场反应较弱。刘东霖等[6]通过研究中国的股票回购事件,发现回购规模、回购时机、公司治理结构等因素对股票回购的市场反应有显著影响。总体而言,关于股票回购市场反应的影响因素,虽然国外已经作了大量的研究,但由于我国股票回购起步尚晚,所以有说服力的研究股票回购公告效应的文献并不多[4]。虽然信号传递假说被证明在我国是成立的[4, 13],但是很少有人探讨信号的作用过程。本文将企业声誉引入股票回购的研究中,并将声誉分为大小和好坏两个维度,希望能够探究企业声誉与股票回购市场反应的关系,并对信号传递的作用过程有一定的了解。

(二). 企业声誉Lange等[15]将企业声誉分为三个维度:被公众知道的程度,即声誉大小;被公众喜爱的程度,即声誉好坏以及因某些属性而知名。声誉的好坏反映了不同投资者对同一家企业的总体评价, 声誉好的企业在投资者心中意味着更好的印象,并且这种好的印象会让企业变得更有吸引力[16]。因此,我们可以认为声誉的好坏代表了投资者对企业的主观评价[15]。

与之不同,声誉的大小可以被理解为投资者对企业的一种“不加主观评价的知道”,强调的是企业信息的可见度以及投资者对企业的关注度[15],如果一家企业拥有更多的向投资者发布信息的渠道和空间,那么它的声誉就越大[17]。换句话说,在投资者信息交换的过程中,一家企业被提到的次数越多,那么它的可见度越高,声誉越大[18]。

由此可以发现,尽管声誉的大小和好坏都反映了公众对企业的认知,但是声誉的大小强调的是客观的知道,声誉的好坏强调的是主观的评价。它们是两个完全不同的维度,声誉大的企业可能有很好的声誉,也可能有很坏的声誉[15]。

在企业发布股票回购公告时,公告的非强制执行会导致投资者对其传递的股价被低估的信号的真实性是存疑的。在这种信息不确定的情况下,投资者会依赖他们过去对企业的印象来对信号进行判断,因此企业声誉的好坏可能会影响市场反应。同时,投资者的信息交换会减少信息的不确定性[18],声誉大的企业会得到投资者更多的关注,这可能会导致市场更积极的反应。因此,本文认为企业声誉的大小和企业声誉的好坏均会影响股票回购的市场反应。

(三). 假设提出股价被低估似乎是企业在实施股票回购时考虑的最重要的因素,50%左右的回购公告中会提到股价被低估[19]。Brav等[20]指出86%的企业在回购公告中表达出对自身未来发展的信心。那么对于回购公告发出的信号,投资者会对它作出什么样的反应呢?很多研究表明投资者的关注度是有限的[21-22],通常不会主动搜索错误定价的股票,错误定价的股票较少,搜索成本高昂,并且投资者都会存在搭便车的心理[23]。所以,只有当投资者对企业有足够关注度的时候,回购公告传递出来的企业股价被低估的信号才会引起市场更积极的反应。因此提出假设H1a。

H1a: 企业声誉越大,股票回购公告的价值效应越大。

声誉越大意味着企业的可见度越高,更多的信息能被投资者了解,这会降低企业内部与外部投资者之间的信息不对称,股价被低估的程度和可能性都会更低。因此,声誉大的企业发布股票回购公告时,市场反应可能会趋于平缓,据此提出假设H1b。

H1b: 企业声誉越小,股票回购公告的价值效应越大。

根据信号理论,信号可分为有代价的信号和无代价的信号。发出无代价信号的过程也被称作“空谈博弈”,这种信号不需要成本,也无法查证构成义务。股票回购公告就是一种“空谈博弈”,因为不同于其他公告,股票回购没有强制性,企业可以自由地选择回购时间和数量,甚至决定不回购任何股票。正因如此,市场认为股票回购计划是个令人困惑的问题[2]。随着公开市场股票回购越来越普遍,回购公告的非强制执行会导致公告的信号效应越来越弱。有些企业即便股价没有被低估,它们也可能利用非强制执行的股票回购来实现自身收益。那么在企业发出回购公告的时候,市场会不会对可能存在的“假回购”作出辨别?声誉越好的企业,投资者的信任程度会越高[16],更愿意相信他们的股价是真的被低估了。因此,声誉好的企业的回购公告可能会引起市场更积极的反应。因此提出假设H2a。

H2a: 企业声誉越好,股票回购公告的价值效应越大。

对于声誉较差的企业,股价被低估的程度和可能性都会更大[24]。因此,声誉较差企业的回购公告信号效应更强,投资者的获利空间更大,市场接收到这样的信号,也可能会有更积极的反应。因此提出假设H2b。

H2b : 企业声誉越坏,股票回购公告的价值效应越大。

股票回购公告中,除了少部分没有说明回购目的外,企业都会公布此次回购的动因与目的,主要包括以股抵债、股权激励、提高股价等。企业明确说明回购目的是提高股价,可以增加信号的强度与可信度,可能会引起市场更加积极的反应。因此提出假设H3。

H3:明确提出回购目的是提升股价的企业,股票回购公告的价值效应更大。

由于股票回购存在非强制性,本文也同样关心企业是否会如约完成回购计划,实际回购量是否会与企业声誉有联系。当企业声誉较大时,正如之前所述,公告本身就能得到投资者较多的关注,能够更快地修正被低估的股价,所以并不需要实际回购很多的股票就能达到信号传递的作用。而当企业的声誉较差时,它们可能需要付出更多的努力才能赢得市场信任,同时相对声誉好的企业,股价更大程度地被低估也会使它们在实际过程中回购更多的股票。因此提出假设H4和假设H5。

H4:企业声誉大小与实际股票回购量负相关。

H5:企业声誉好坏与实际股票回购量负相关。

三、研究设计 (一). 样本选取股票回购可以分为四种:社会公众股回购、限制性股票回购、定向回购和质押回购。由于后三种股票回购形式具有一定特殊性,本文选取社会公众股回购为具体研究对象。由于股吧数据是从2010年开始的,本文选取研究的时间范围为2011年1月—2019年6月,样本来源为国泰安金融数据库。在此基础上,进行了一些必要的剔除:剔除金融类上市公司;剔除回购股票为H股和B股的公司;剔除公告日前后连续6个月停牌的公司;剔除退市风险警示的公司;剔除数据不全的公司。最终得到符合要求的回购事件共有316个,涉及276家上市公司(其中有的公司发生多次股票回购)。本文中其他的财务数据来源为Wind数据库。本文采用STATA 13.0对数据进行处理。

(二). 事件研究检验设计中国证监会2005年颁布了《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》,董事会要在作出股票回购决议两个工作日内对外发布公告。因此,本文以股票回购的公告日为事件日(t=0)。对于公告日当天股市休市的情况,选取随后的第一个交易日为事件日(t=0)。由于市场存在信息泄露现象,为了避免可能的信息泄露问题,选取(-1,1)这三天为累计超额收益的事件窗口。参照已有研究,对于正常收益率的预测,选择(-127,-8)作为估计窗口。选择市场模型来计算正常收益率,日个股收益率是不考虑现金红利再投资的日个股回报率,对于市场指数收益率,沪市样本选取上证A股指数,深市样本选取深证A股指数。具体模型如下:

| $ {R_{it}} = {\alpha _i} + {\beta _i}{R_{mt}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中,Rit为正常收益率;Rmt为时点t的市场收益率;αi、βi为待估系数;εit为残差。

ARit为超额收益率,其计算公式为:

| $ {\rm{A}}{{\rm{R}}_{it}} = R{'_{it}} - {R_{it}} $ | (2) |

其中,R′it为股票i在时点t的实际收益率。

AARt为平均超额收益率,其计算公式为:

| $ {\rm{AA}}{{\rm{R}}_t} = \frac{{\sum\limits_1^N {{\rm{A}}{{\rm{R}}_{it}}} }}{N} $ | (3) |

其中,N为总的股票数量。

相应地,股票i在事件窗(T1,T2)的累计超额收益率为:

| $ {\rm{CA}}{{\rm{R}}_{i\left( {{T_1}, {T_2}} \right)}} = \sum\limits_{{T_2}}^{{T_2}} {{\rm{A}}{{\rm{R}}_{it}}} $ | (4) |

声誉大小强调的是企业信息的可见度以及投资者对企业的关注度[15]。Stephan等[25]曾以股票类互联网社区中的数据为依托,研究了投资者关注度对股市的影响。在我国,东方财富网下的股吧是影响最大的股票论坛,其网站内容全面、及时,吸引了最多投资者的关注。在股吧论坛,每个股票均会设有单独的讨论板块,投资者可以在这里发布信息,交换意见。基于以上原因,股吧成为研究企业声誉大小的极好数据来源。

本文参考Wei等[26]的做法,选择事件日前一周至前三个月各个股票的平均周发帖数量表示企业声誉的大小。由于数据量巨大,采集过程通过编程实现。具体的数据采集方法是利用Python编写爬虫程序,利用折半查找方法定位事件日前一周和前三个月的帖子,然后对这两个帖子之间的帖子进行依次遍历,得到帖子总量,继而得到平均每周帖子数量。

2. 声誉好坏评价声誉的好坏,我们采用Deephouse[27]介绍的方法。公众获得信息的主要方式是通过媒体报道了解,这些报道会影响公众对企业的印象和评价,并且会对公众的集体行为以及投资决策产生重要影响[28-29],最终导致公众的观点和报纸的报道是非常接近的[30]。

参考李培功等[31]的方法,媒体报道的数据来源于CNKI中国重要报纸全文数据库中的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《中国经营报》《经济观察报》和《21世纪经济报道》六大类经济期刊。由于CNKI数据库不再支持《经济观察报》的全文下载,最终的数据来源为另外五大经济期刊。数据选择的时间范围为事件日前一周至事件日前一年。

与罗炜等[32]类似,采用通用字典法来进行文本分析,判断媒体报道是否为正面报道。具体操作如下:

根据HowNet和NTUSD情感字典库,构建褒义词表、贬义词表、1 ~ 6级程度副词表、否定词表共9个词汇列表。对于褒义词赋予1的权值,贬义词赋予-1的权值。6个不同级别的程度副词分别赋予1至6的权值,用来表示不同语气的情感强弱。对于否定词汇,权值设为-1,用来表示情感相反。以每个句子为单位进行情感值计算,每个句子的情感值等于其褒义词、贬义词、程度副词和否定词的乘积。最后将文章中所有句子的情感值相加,得到整篇新闻报道的情感倾向值。若情感倾向值大于0,则为正面报道。

企业声誉的好坏被定义为正面报道的比例,即

| $ {\rm{Rep = }}\frac{P}{N} $ | (5) |

其中,Rep代表企业声誉的好坏;P为正面报道数量;N为总的报道数量。

3. 回购目的本文将回购公告中明确提出回购目的是提升企业价值的事件标记为1,包含其他目的或者没有披露目的的事件标记为0。数据来源于国泰安金融数据库,通过手工标记回购目的。

4. 实际回购量考虑到不同企业规模不一样,选取企业实际回购股份占总股本的比例作为企业实际回购量,数据来源于国泰安金融数据库。

5. 控制变量参考有关文献,本文将公司规模、第一大股东持股比例、资产负债率、期末现金及其等价物余额、经营活动产生的现金流量净额作为控制变量。考虑到数据的量级,对公司规模进行对数化处理,期末现金及其等价物余额和经营活动产生的现金流量净额单位取为十亿元。

文中主要涉及的变量及其符号、定义如表 1所示。

| 表 1 变量及其符号、定义 |

为了检验假设,本文提出如下计量模型:

| $ {\rm{CAR = }}{\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{Pop + }}{\alpha _3}{\rm{Pur + }}{\alpha _5}{\rm{Topl + }}{\alpha _6}{\rm{Lev + }}{\alpha _7}{\rm{Cash + }}{\alpha _8}{\rm{CashFlow + }}{\alpha _9}{\rm{SC}} $ | (6) |

| $ Amount = {\beta _0} + \beta Pop + {\beta _2}Rep + {\beta _3}Size + {\beta _4}Top1| + {\beta _5}Lev + {\beta _6}Cash + {\beta _7}CashFlow $ | (7) |

其中,第一个模型用于检验假设1、2、3;第二个模型用于检验假设4和5。

四、实证结果与分析 (一). 描述性统计主要变量的描述性统计如表 2所示。累计超额收益率的均值为0.02,t统计量为5.46,在1%显著水平上大于0,说明股票回购公告当日,市场反应积极。股吧帖子的平均数量是每周190个,声誉最大的企业每周相关帖子数达到2 500个左右。媒体正面报道比例均值为0.94,可以看出媒体对上市公司的报道主要以正面报道为主。实际回购量样本数为292个,少于股票回购事件数是由部分企业实际回购量数据缺失造成的。回购公告中拟回购比例的均值和最大值分别为0.03和0.3,均大于实际回购量的均值0.02及最大值0.09。说明上市公司普遍没有如约按照回购公告完成回购计划,“空谈博弈”在股票回购中的确存在。

| 表 2 主要变量描述性统计 |

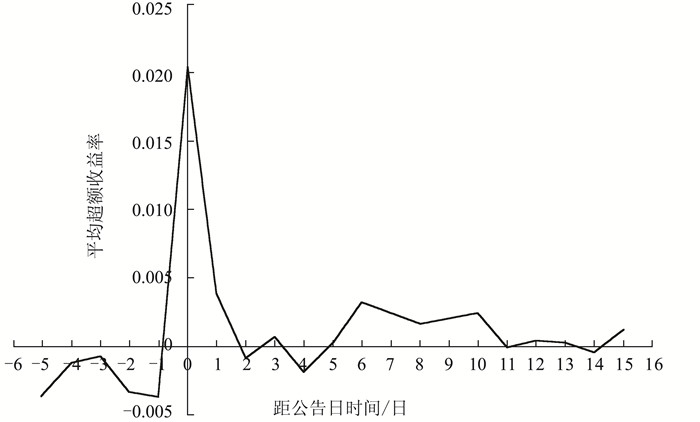

样本的平均超额收益率如图 1所示。从中可以看出,股票回购公告日当天,市场出现了显著正的超额收益。具体地,事件日当天(t=0)平均超额收益率为0.021,t统计量为8.85,在1%显著水平上大于0。黄虹等[4]通过研究2008—2012年间企业股票回购事件,发现我国市场在公告日前两天出现了显著正的超额收益,原因可能是内部股东们投机,在公告日之前购买公司股票造成股价上升,也可能是因为信息泄露,市场提前作出了反应。但从图 1可以看出,公告日前一天平均超额收益率为负,前几日也并没有股价上升的迹象。具体地,事件日前两天(t=-2)股票的平均超额收益率为-0.003 3,t统计量为-2.10,在5%显著水平上小于0。事件日前一天(t=-1)股票的平均超额收益率为-0.003 7,t统计量为-1.99,在5%显著水平上小于0。所以,公告日前几天并没有显著正的超额收益率;相反,超额收益率为负。这一方面印证了股票回购的原因是股价被低估,管理者需要向市场释放这个信号,增强投资者信心;另一方面也暗示了近年来由于金融监管机制的加强和制度的规范,股东投机现象和信息泄露问题得到一定缓解。从图 1也可以看出,公告日之后,市场平均超额收益率迅速下跌,并接近于0;但是对比事件日左右两端的曲线,能发现股票回购公告之后,市场整体反应明显好转,股票回购公告的确有正的价值效应。回购公告所释放的信号效应在公告日当天最为明显,随后迅速下跌。

|

图 1 平均超额收益率 |

主要变量相关系数如表 3所示。从中可以看出,累计超额收益率与企业声誉大小,企业声誉好坏,回购目的的相关系数分别为0.13、-0.11和0.14,并且相关性较强,在一定程度上验证了H1a、H2b和H3成立。企业声誉大小与公司规模、第一大股东持股比例、资产负债率、现金和现金流均有较强的相关性,企业声誉的好坏与其他变量无明显的相关性。

| 表 3 主要变量相关系数 |

累计超额收益率回归结果如表 4所示。从其第一列可以看出,企业声誉的大小与股票回购的累计超额收益率在1%显著水平上正相关,验证了H1a,企业声誉越大,股票回购公告的价值效应越大。声誉大的企业意味着投资者的关注度更高,因此,回购公告所传递的股价被低估的信号的传播速度会更快,作用范围会更广,影响强度会更强,进而引起市场更积极的反应。

| 表 4 累计超额收益率回归结果 |

从表 4第二列可以看出,企业声誉的好坏与股票回购的累计超额收益率在5%显著水平上负相关,验证了H2b,企业声誉越坏,股票回购公告的价值效应越大。根据信号传递理论,企业进行股票回购的目的是向市场传递自身股价被低估的信号。对于声誉较差的企业,公司价值被低估的可能性更大,被低估的程度也可能更高,所以市场对这个信号的反应会更强烈。

从表 4第三列可以看出,股票回购目的虚拟变量Pur在5%显著水平上与累计超额收益率正相关,验证了H3,明确提出回购目的是提升股价的企业,股票回购公告的价值效应更大。在企业内部和外部投资者存在信息不对称的情况下,明确提出回购是为了提升股价的企业,它的信号更容易被投资者捕捉。另外, 部分企业股票回购的目的是股权激励,相较于回购的股票单纯用于注销的企业,前者存在着更多的利益输送的可能性,所以投资者对后者的信任程度也会更高。

从表 4第四列可以看出,将所有的变量均纳入回归方程,各项系数的大小和显著性均未发生实质性变化,之前结论仍然成立。鉴于相关分析中,企业声誉的大小与企业财务数据具有较强的相关性,为了检验回归模型是否存在多重共线性问题,进行了方差膨胀因子的计算。在各个模型中,每个变量的方差膨胀因子均小于2,所有的回归模型均不存在多重共线性问题。

最后讨论一下控制变量,本文发现企业的财务数据与股票回购的累计超额收益率并无显著关系。可能的原因是,我国股票市场以散户为主,专业化程度不高,存在投机现象,很多时候并不会根据企业财务数据深入探究企业的内在价值,所以导致回购公告的市场反应对企业的财务数据并不敏感。同时,基于企业可能存在“假回购”角度提出来的H2a并不成立,暗示投资者并不会考虑虚假回购的问题。以上两点互相补充,似乎可以得到投资者只在乎信号本身而不会深入考虑信号真实性这一结论。如此,也就不难理解累计超额收益率与企业的拟回购比例和回购目的显著正相关这一结果了。这两个变量是公告中最方便查询的,也恰恰是企业最容易造假的变量,因为没有法律规定他们后期必须这么做。所以企业会不会利用这点来谋求自己的私利?投资者有能力辨别虚假回购吗?关于这些问题,值得更深入地研究。

2. 企业声誉与实际回购量的关系实际回购量回归结果如表 5所示,其中实际回购量的单位取为%。从其第一列可以看出,企业声誉的大小与股票实际回购量在5%显著水平上负相关,验证了H4,企业声誉大小与实际股票回购量负相关。声誉较大的企业可以利用自己的声誉优势,仅仅通过回购公告就可以获得较好的价值效应,所以它们在后期不需要实际回购很多股票。从第二列可以看出,企业声誉的好坏与股票实际回购量负相关,但是并不显著,H5不成立。从第三列可以看出,将所有的变量均纳入回归方程,各项系数的大小和显著性均未发生实质性变化,以上结论仍然成立。

| 表 5 实际回购量回归结果 |

分析师是解读、传播企业信息的重要力量,作为连接投资人与企业的信息纽带,分析师的关注度越高,企业信息的可见度就越高,这也意味着企业的声誉越大。因此,本文利用分析师的关注度作为企业声誉大小的代理变量,进行稳健性检验。分析师的关注度用股票回购公告当年分析师(团队)对该企业的跟踪分析数量来表示,单位为千,符号为Ana,数据来源于国泰安金融数据库。

分析师关注度的回归结果如表 6所示。从第一列可以看出,分析师关注度与股票回购的累计超额收益率在5%显著水平上正相关,H1a仍然成立。从第二列可以看出,分析师关注度与实际股票回购量在1%显著水平上负相关,H4仍然成立。

| 表 6 分析师关注度的回归结果 |

事件研究中根据不同的估计窗口得到的累计超额收益率CAR,对上述回归仍然得到一致的结果。除了市场模型,本文还应用Fama-French三因子模型估计得到了累计超额收益率CAR,对上述回归仍然得到一致的结果。

六、研究结论与启示本文利用股吧帖子数量和媒体报道倾向将企业声誉分为大小和好坏两个维度,研究了它们对股票回购市场反应的影响;进一步地,探讨了企业声誉与实际回购量之间的关系。实证结果表明,声誉越大的企业,回购公告价值效应越大;声誉越坏的企业,回购公告价值效应越大。声誉较大的企业在实际回购过程中会利用自己的声誉优势,倾向于回购更少数量的股票。此外,在回购公告中明确说明回购目的是提升股价的企业,会得到市场更积极的反应。最后,本文还利用分析师关注度作为企业声誉大小的代理变量进行了稳健性检验,获得了一致的结论。

本文第一次将企业声誉引入股票回购研究中,拓展了股票回购的研究范围,研究结论对于理解回购公告的信号传递机制也有一定帮助。信号的作用范围越广,信号本身的强度越强,回购公告的价值效应会越大。因此,声誉大的企业会利用这一点,仅仅回购较少的股票就能提升股价;而声誉小的企业可能就难以利用股票回购这个手段来有效提升股价、修正企业价值。

针对以上研究结论,本文提出如下政策建议:首先,监管部门可以进一步有序放宽股票回购的限制条件,充分发挥股票回购提升股价、稳定市场的作用,同时也能丰富我国企业股利发放的形式,打造一个更加有活力、有韧性的资本市场。其次,针对声誉小的企业信号传递难的问题,应该进一步完善我国的信息披露制度,降低信息不对称程度,依靠媒体行业的信息传播能力,保障信息通畅准确地传播。最后,投资者也要时刻保持清醒的头脑,不要盲目跟风、注意甄别企业传递出来的信号的真实性,不要仅仅受到信号强度的影响,做到理性分析、理性投资。

本文虽然提到股票回购可能存在虚假回购问题,企业在发布股票回购公告时隐瞒了真实目的,但是没有进行实际验证。企业虚假回购的可能性是否会与企业声誉有关系?投资者是否能辨别虚假回购?这些问题可以是将来进一步研究的方向。此外,本研究还有一定的局限性,表现在两点:一是由于没有企业声誉大小和好坏的数据,因此本文的结论受到两个代理变量代理效果的影响;二是对于企业声誉的大小,利用分析师关注度进行稳健性检验获得了一致性结论,但是由于企业声誉好坏的其他代理变量难以寻找,故未对其进行稳健性检验。

| [1] |

VERMAELEN T. Common stock repurchases and market signalling: an empirical study[J]. Journal of financial economics, 1981, 9(2): 139-183. DOI:10.1016/0304-405X(81)90011-8 |

| [2] |

ODED J. Why do firms announce open-market repurchase programs?[J]. The review of financial studies, 2004, 18(1): 271-300. |

| [3] |

YOOK K C. Long-run stock performance following stock repurchases[J]. The quarterly review of economics and finance, 2010, 50(3): 323-331. DOI:10.1016/j.qref.2010.03.006 |

| [4] |

黄虹, 李焱. 新兴市场股票回购公告的价值效应研究[J]. 财经问题研究, 2014(2): 52-59. DOI:10.3969/j.issn.1000-176X.2014.02.008 |

| [5] |

俞毛毛, 马妍妍. 股票回购、现金股利替代性与研发投资——基于迎合渠道的比较分析[J]. 财经理论与实践, 2020, 41(2): 62-68. DOI:10.3969/j.issn.1003-7217.2020.02.009 |

| [6] |

刘东霖, 张俊瑞, 祁睿华, 等. 股票回购市场反应的影响因素探析——来自中国A股市场的经验证据[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2009, 29(5): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1008-245X.2009.05.004 |

| [7] |

邵子钰, 王元, 晋锐, 等. 我国上市公司股票回购市场效应及其影响因素研究[J]. 时代金融, 2020(22): 93-96. |

| [8] |

邢嘉威. 信息不对称对股票回购宣告效应的影响——基于A股市场公开市场回购事件的实证研究[J]. 金融发展研究, 2020(05): 72-77. |

| [9] |

SHU P G, YEH Y H, CHIANG T L, et al. Managerial overconfidence and share repurchases[J]. International review of finance, 2013, 13(1): 39-65. DOI:10.1111/j.1468-2443.2012.01162.x |

| [10] |

ZUCKER L G. Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840-1920[J]. Research in organizational behavior, 1986, 8(2): 53-111. |

| [11] |

谭劲松, 陈颖. 股票回购: 公共治理目标下的利益输送——我国证券市场股票回购案例的分析[J]. 管理世界, 2007(4): 105-117, 172. |

| [12] |

温丽萍. 上市公司股票回购的动因分析及改进建议——以2005~2015年上交所上市公司为例[J]. 财会月刊, 2017(14): 90-94. |

| [13] |

董竹, 马鹏飞. 我国公开市场股票回购的信号作用研究[J]. 数量经济研究, 2017, 8(2): 116-131. |

| [14] |

BARTH M E, KASZNIK R. Share repurchases and intangible assets[J]. Journal of accounting and economics, 1999, 28(2): 211-241. DOI:10.1016/S0165-4101(99)00020-8 |

| [15] |

LANGE D, LEE P M, DAI Y. Organizational reputation: a review[J]. Journal of management, 2011, 37(1): 153-184. DOI:10.1177/0149206310390963 |

| [16] |

FISCHER E, REUBER R. The good, the bad, and the unfamiliar: the challenges of reputation formation facing new firms[J]. Entrepreneurship theory and practice, 2007, 31(1): 53-75. DOI:10.1111/j.1540-6520.2007.00163.x |

| [17] |

RINDOVA V P, MARTINS L L. Show me the money: a multidimensional perspective on reputation as an intangible asset[J]. The Oxford handbook of corporate reputation, 2012, 16-33. |

| [18] |

RINDOVA V P, POLLOCK T G, HAYWARD M L A. Celebrity firms: the social construction of market popularity[J]. Academy of management review, 2006, 31(1): 50-71. DOI:10.5465/amr.2006.19379624 |

| [19] |

PEYER U, VERMAELEN T. The nature and persistence of buyback anomalies[J]. The review of financial studies, 2008, 22(4): 1693-1745. |

| [20] |

BRAV A, GRAHAM J R, HARVEY C R, et al. Payout policy in the 21st century[J]. Journal of financial economics, 2005, 77(3): 483-527. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.07.004 |

| [21] |

FANG L, PERESS J. Media coverage and the cross-section of stock returns[J]. The journal of Finance, 2009, 64(5): 2023-2052. DOI:10.1111/j.1540-6261.2009.01493.x |

| [22] |

刘颖, 张晴晴, 董纪昌. 有限关注视角下的股市流动性反转效应研究[J]. 管理评论, 2020, 32(1): 13-28. |

| [23] |

BHATTACHARYA U, E. JACOBSEN S.. The share repurchase announcement puzzle: Theory and evidence[J]. Review of Finance, 2015, 20(2): 725-758. |

| [24] |

SMITH K T, SMITH M, WANG K. Does brand management of corporate reputation translate into higher market value?[J]. Journal of strategic marketing, 2010, 18(3): 201-221. DOI:10.1080/09652540903537030 |

| [25] |

STEPHAN P, VON NITZSCH R. Do individual investors' stock recommendations in online communities contain investment value?[J]. Financial markets and portfolio management, 2013, 27(2): 149-186. DOI:10.1007/s11408-013-0208-7 |

| [26] |

WEI J, OUYANG Z, CHEN H. Well known or well liked? The effects of corporate reputation on firm value at the onset of a corporate crisis[J]. Strategic management journal, 2017, 38(10): 2103-2120. DOI:10.1002/smj.2639 |

| [27] |

DEEPHOUSE D L. Media reputation as a strategic resource: an integration of mass communication and resource-based theories[J]. Journal of management, 2000, 26(6): 1091-1112. DOI:10.1177/014920630002600602 |

| [28] |

王晓丹, 尚维, 汪寿阳. 互联网新闻媒体报道对我国股市的影响分析[J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(12): 3038-3047. DOI:10.12011/1000-6788-2017-0445-10 |

| [29] |

宋广文, 董存妮. 社会媒体、说服传播与环境群体性事件——对PX事件的社会心理学分析[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2017, 19(1): 65-70. |

| [30] |

DEEPHOUSE D L, CARTER S M. An examination of differences between organizational legitimacy and organizational reputation[J]. Journal of management Studies, 2005, 42(2): 329-360. DOI:10.1111/j.1467-6486.2005.00499.x |

| [31] |

李培功, 沈艺峰. 媒体的公司治理作用: 中国的经验证据[J]. 经济研究, 2010, 45(4): 14-27. |

| [32] |

罗炜, 何顶, 洪莉莎, 等. 媒体报道可以预测创业企业的发展前景吗?[J]. 金融研究, 2017(8): 177-191. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23