2. 广东外语外贸大学 商学院, 广东 广州 510006

2. School of Business, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, Guangdong, China

21世纪以来,技术革新周期越来越短,市场竞争势头愈演愈烈,柯达、诺基亚等知名企业都因无法适应环境变化暂时退出历史舞台。习近平总书记强调,面对复杂多变的环境形势,要高度警惕“黑天鹅”事件,谨慎防范“灰犀牛”风险①,即要关注环境动态性的影响。越来越多的人已经意识到,在瞬息万变的时代,人力资源是企业的重要资源,决定着企业的核心竞争力。翁清雄[1]指出外部环境动态变化的同时,内部员工的职业态度和行为决策也在发生变化;组织人力资源管理呈现无边界、易变性特征[2],职业转换和工作流动成为一种普遍现象。在这种背景下,关注员工绩效和职业承诺尤为重要,它们构成了企业的绩效基础,关乎着员工的生涯发展。因此,企业需要制订一套战略规划和解决方案,以使其内部管理实践动态适应外部环境变化,发挥人力资本对构筑企业竞争优势的重要作用。人力资源柔性是现代战略人力资源管理的核心内容和战略柔性的前沿研究方向。作为一种动态适应能力,它是企业响应技术、市场变化,应对外部环境动态性的有效方法;作为一种人才使用方式,它是企业提升员工积极态度、行为的重要途径,能够解决动态环境下的人才激励和保存问题。人力资源柔性的作用机制成为理论界与实践界关注的焦点。

① 习近平在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的讲话。

20世纪90年代以来,人力资源柔性成为解决现实管理问题的一个重要视角。但该领域仍存在许多争论:首先,人力资源功能柔性具有跨层次的内涵,而现有研究大多停留在同一层面论证其对组织绩效的作用[3-5],较少关注员工表现。那么,其会对构成组织绩效基础的员工绩效和职业承诺产生促进作用吗?其次,现学术界大多是从人力资源功能柔性对组织或员工结果的直接作用出发,忽视了其作用机制可能存在复杂的过程,逻辑存在跳跃,需要探讨、完善其中介机制[6]。组织支持感作为联系组织与员工的重要桥梁,能否在之间起中介作用?此外,环境动态性在其间的调节效应存在争议。从组织适应性角度看,企业需要将内部资源与外部环境进行匹配,或从外部获取资源以适应环境。作为一种企业内部资源配置方法,人力资源功能柔性是否能始终与外部环境实现有效匹配、适应?这些都存在探讨空间。

基于以上问题,本文建构理论模型并收集企业与员工的匹配数据进行假设验证,期望研究结果为现有研究提供新视角,为动态环境下的企业管理实践提供参考价值。

二、文献综述人力资源柔性最早由Milliman等[7]提出,定义为企业及时、有效地适应环境变化,快速调整人力资源配置的动态适应能力。其维度划分目前并未达成一致观点,但现有研究多是围绕数量柔性与功能柔性的二维结构及其衍生类型进行划分[8-9]。数量柔性是指企业通过非典型雇佣形式,调整劳动力投入与输出以适应需求波动的动态能力[10-11];功能柔性是企业通过工作调整和能力锻炼,使员工能够承担广泛而灵活的工作任务[12]。与功能柔性相反,数量柔性常被认为对组织结果或员工表现有负面作用,不利于企业保持竞争优势[5]。因此,学术界多将研究目光聚焦于功能柔性,以人力资源管理实践结果为导向展开研究。

人力资源功能柔性领域的发展还处于起步阶段,目前,该研究领域的结果变量主要包括组织和员工两个层面。前者研究更为广泛,主要聚焦于功能柔性在促进组织绩效、维持竞争优势上的直接或中介作用。如刘翔宇等[13]的研究表明人力资源柔性能力中的动态或稳态技能柔性可以正向促进组织适应性绩效,尹奎等[14]提出了双元领导—柔性导向人力资源管理实践—人力资源柔性—双元绩效的串联中介作用。此外,环境动态性常常作为二者关系的调节变量,大多研究显示环境动态性发挥正向调节作用,人力资源柔性可以通过迅速调整、配置人力资源适应环境变化以提升企业绩效[15]。但李召敏等[16]研究发现,环境动态性在人力资源柔性与组织绩效间不起调节作用;王林等[17]甚至研究发现,在高环境动态性情境下内部开发人力资源不利于形成绩效。

员工层结果变量包括员工的感知、态度和行为。已有研究证实功能柔性蕴含的知识、技能使员工能承担多元任务,进而提升工作满意度、工作绩效和促进组织公民行为,增强留职意愿和组织承诺[18-19];但学术界特别是国内学者多关注人力资源柔性对组织绩效的作用而忽视对员工结果变量的影响[20]。

总之,人力资源功能柔性研究仍有纵深发展的空间:该领域存在惯性思维,本文认为有必要从微观层面寻求理论基础,探讨其是如何跨层影响员工积极态度和行为形成的。此外,企业管理实践作用于员工表现是一个复杂的过程,探究两者的中介机制,并充分考虑企业现实面临的环境动态性情境是很有价值的。

三、理论模型与研究假设 (一). 理论模型在不同的特定工作环境中,员工态度和行为会有显著差异,社会认知理论能够解释这一现象。在企业实施人力资源功能柔性时,身处组织内的员工会接收到企业释放的可用环境信息,经自我加工处理形成个人主观感知并影响自身态度和行为选择,因此组织支持感可作为企业管理与员工态度或行为的有效连接。

社会认知理论往往需要跟其他理论互为补充来解释整个理论框架。社会交换理论对组织内部成员的行为表现具有很好的解释力,其在组织中的价值往往是,当员工感知到组织尤其是在不稳定不确定的环境之中的组织对自己的重视投入与认可支持,感知到生存与发展能力在困难时期得到提升,会产生积极的情感责任和回报动机,驱动自我通过积极表现如付出绩效、作出承诺回报组织,以维系与组织的社会交换关系[21]。

但是,员工的积极表现仅仅依靠主观动力是不够的,还依赖企业客观上对员工培训技能、激发意愿及提供机会。因此,企业人力资源功能柔性管理可通过提升员工能力、动机和给予机会来提升其绩效。

在研究企业内部资源与外部环境的匹配过程时,环境动态性是不可忽视的重要权变因素,企业外部环境发生变化时,内部会相应调整行为,由外而内的牵动式变化会对企业及内部成员产生影响。

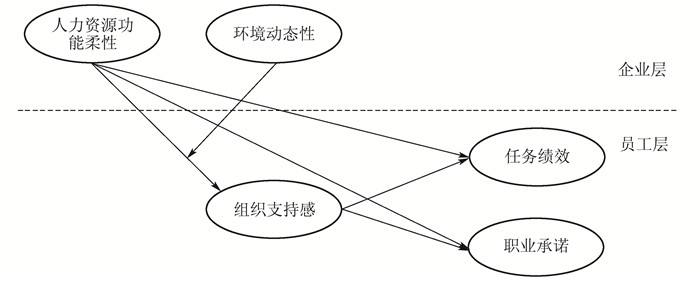

基于以上分析,人力资源功能柔性通过组织支持感对员工的任务绩效和职业承诺产生影响,环境动态性在功能柔性与组织支持感间起调节作用,并在整个模型中起第一阶段被调节的中介作用。由此,构建本文的理论模型,如图 1所示。

|

图 1 理论模型 |

人力资源功能柔性是指企业通过培训轮岗、工作设计等实践赋予员工多元知识、技能和能力,使员工能够承担广泛而灵活的工作任务[12]。任务绩效是企业依据组织架构和岗位说明规定、规范的,与职务内容和工作产出相关的关联工作结果评价的一种绩效指标,它离不开个体的知识、技能和能力,是组织绩效产出的基础。人力资源管理实践作为工作场所的情景因素,是塑造员工态度和行为的有力手段,它的往复运动可能带来员工的高敬业度和高贡献度。

文献表明,人力资源实践能够提升个体能力、激发个体动机、提供个体机会[22-23]。企业人力资源功能柔性管理实践为员工提供了不同类型的资源支持,赋予了员工复合型技能和任务转换的机会,创造了有利于员工职业发展的工作环境。基于社会交换理论,在感知到组织的关怀、支持和认同后,为了回报组织以及与组织保持长期有效的高质量社会交换关系,员工会产生互惠、双赢的主观动力[24]和行为倾向,以有效、高效的方法完成任务要求,提高绩效水平[22, 25]。根据AMO理论[26],员工的高绩效不仅依赖于主观动力,也依赖于客观条件。企业实施人力资源功能柔性就是通过为员工提供职业技能(A)、职业自主(M)和职业机会(O),赋予员工广泛而灵活的人力资本,使员工不仅有主观意愿,而且有客观机会与能力投资自身与工作,产生高绩效。

基于此,提出如下假设:

H1a:企业人力资源功能柔性对员工任务绩效有跨层次的正向促进作用。

2. 人力资源功能柔性与职业承诺职业承诺既可被认为是一种个体基于职业认同和职业喜爱的情感态度,也可被认为是一种个体卷入职业追求职业目标的行为或行为倾向。随着外部环境的动态变化,组织内部职业生涯管理也呈现易变特征,以雇佣换取承诺的观念已经过时,职业承诺的价值逐渐凸显。目前,学界对于人力资源管理实践与组织承诺的关系已有大量研究,但是与职业承诺关系的研究则较少。而且,现有研究表明人力资源管理实践对组织承诺的促进作用需要通过提升职业承诺来实现[27-28],即职业承诺是形成组织承诺的前提。

易变职业生涯时代,员工的职业态度由以组织忠诚换取发展、追求职级晋升转向追求自我职业生涯发展、掌握职业技能。他们在意自身的职业喜好和价值认同,重视工作流动和经验积累,追求职业机会和发展空间,希望凭借知识、技能和能力的终身获得和持续发展适应易变性职业发展模式,同时职业的成长与发展也会提升员工的职业承诺[29]。企业人力资源功能柔性是组织环境和员工因素共同作用的结果,不仅包含组织对员工职业发展的认可和支持,而且体现了员工职业发展技能掌握和资本积累的生涯掌控力[30]。这不仅促进了员工完成任务的自主性和实现职业目标的动力,也代表着企业对员工能力的信任和认可,会给员工传递企业想要长久投资自己,与自己保持长期的、互惠的员工-组织关系的信号,从而使员工对当前状态和未来职业前景作出积极评估[31]。根据社会交换理论,员工为了持续保持和组织高质量的社会交换关系,持续获得组织对自身职业成长发展的支持,会降低离职意愿,提高职业认同和职业承诺[22]。

基于此,提出如下假设:

H1b:企业人力资源功能柔性对员工职业承诺有跨层次的正向促进作用。

3. 组织支持感的中介作用社会认知理论认为,人力资源管理信号通过塑造员工感知引起员工态度和行为的变化[32]。组织支持感是员工对组织重视其付出和关心其幸福的综合感知,作为连接组织与员工关系的重要桥梁,其可以解释企业人力资源管理实践对员工表现的作用过程[33]。已有研究也表明,组织支持感能被人力资源管理实践显著预测[34]。人力资源功能柔性包含了培训轮岗、工作设计等组织各项资源的投入和员工人力资本的获得[30],当企业实施功能柔性,提供员工职业能力提升和发展的支持性环境时,员工会在自我成长中加深对企业的认可,产生组织支持感,进而增加对工作的责任感和对角色的归属感。

具体来说,组织支持感在功能柔性与任务绩效间发挥中介作用主要基于两点:首先,人力资源功能柔性通过赋予员工复合型技能和横向/垂直工作轮换的机会,客观创造了为员工提供职业技能(A)、职业自主(M)、职业机会(O)的工作环境,刺激员工形成对企业支持自身职业成长和发展的感知,构成员工投资自身与工作、产出高绩效的客观基础。其次,人力资源功能柔性包含着组织对员工的关心、重视和认同,组织愿意为员工的成长发展投入付出意味着组织想与员工保持持久良好的社会交换关系,这会刺激员工形成组织支持感知。基于社会交换理论,为了回报组织提供的福利和机会,为了持续获得组织职业生涯管理支持,员工会积极履行职责,提高任务绩效[25]。

组织支持感在功能柔性与职业承诺间发挥中介作用主要基于:在易变职业生涯时代,职业承诺的价值优先于组织承诺,关注员工终身就业的能力愈发重要。人力资源功能柔性可以促进员工职业能力的提升和发展,使员工产生组织支持感,认为自身与企业是目标与利益一致的、互惠合作的共同体。员工在感知组织对自己的重视、肯定,自我的角色认同需要被满足及自我的生存发展能力得到提升的过程中,会引发成就感、责任感和获益感等一系列积极的情绪输出和行为倾向[35-37],进而会增强职业承诺以维持这种良好的交换关系,达到组织稳定发展和自我职业成长的双赢局面。

基于此,提出如下假设:

H2:组织支持感在企业人力资源功能柔性和员工任务绩效(H2a)以及和员工职业承诺(H2b)间起跨层次中介作用。

4. 环境动态性的调节作用环境动态性包括技术和市场动态性两个方面,是组织外部环境的关键特征变量和预测行动结果的重要情境因素[38]。组织变化是适应环境变化的选择,动态环境要求企业具备及时有效调整人力资源的动态适应能力,因而,功能柔性在动态环境中的需求更大。当技术发展和市场需求日新月异、外部环境高度动态时,企业内部原有的人力资本池会因知识、技能、能力范围狭窄,难以及时、有效地适应和应对外部变化,满足外部需求,人力资源的稳定平衡则被打破,员工需要消耗更多的时间、精力和资源,致使心理资本受损。对员工而言,环境动态性、人力资源功能柔性分别是来自企业内外的情境信息。企业在动态环境中实施人力资源功能柔性,会使员工获取广泛而灵活的知识、技能和能力,降低其承担新任务、适应新角色所需的时间、精力及成本[39],根据社会认知理论,员工会接收到企业释放的可用环境信息,产生组织支持感。

基于此,提出如下假设:

H3:环境动态性正向调节人力资源功能柔性与组织支持感的正向关系,即环境动态性越高,功能柔性对组织支持感的正向作用越强,反之则越弱。

环境的动态性对企业柔性能力的呼唤以及企业柔性能力对环境动态性的响应被越来越多的学者关注。已有研究发现,环境动态性正向调节功能柔性与员工创新行为的关系,其在人力资源功能柔性影响员工表现过程中发挥的情境作用不可忽视。根据社会认知理论、社会交换理论和AMO理论,当企业外部环境动态性高时,企业内部也会发生调整变化,人力资源功能柔性可以通过提供职业技能(A)、职业自主(M)和职业机会(O)支持,赋予员工广泛而灵活的人力资本,增强其在动态环境中的生涯掌控力和工作能动性;同时,困难情境(外部环境动态性高)下的组织支持、重视和认可更易激发员工的积极情绪和行为倾向,促使员工以较高的工作绩效和较强的职业承诺来回报组织[25]。

基于H2a、2b和H3,提出如下假设:

H4:环境动态性正向调节人力资源功能柔性通过组织支持感对员工任务绩效(H4a)和职业承诺(H4b)的间接效应,即环境动态性越高,这种间接效应越强,反之则越弱。

四、研究设计 (一). 样本来源研究选取深圳市P区企业作为调查对象,该区发展处于经济转型期,面临建设粤港澳大湾区、广深科技创新走廊等重大战略机遇,环境动态性高。课题组选择了具有代表性的300多家目标企业,并逐一与员工进行配对编号;通过电子邮箱进行了4轮问卷填写邀请,成功送达334封,回收企业问卷89份,员工问卷1 055份。最终符合要求的有44家企业和662份员工配对数据,基本情况如表 1所示。

| 表 1 样本基本情况 |

量表均来自国际一流期刊,具有较高的信效度,从1到5分,分值越大代表程度越高。

人力资源功能柔性(HRFF):源于Bhattacharya等[40]开发的人力资源柔性量表的一个维度。该量表由人力资源经理评价,信度为0.849。

任务绩效(TP):采用Farh等[41]开发使用的任务绩效量表,信度为0.877。

职业承诺(CC):采用Gary开发,翁清雄等[42]翻译的职业承诺量表,信度为0.950。

组织支持感(POS):采用Eisenberger等[43]开发的组织支持感量表,问卷在剔除反向题项后,信度为0.946。

环境动态性(ED):借鉴Milliken[44]的量表衡量,包括技术动态性(TD)和市场动态性(MD)。量表被广泛运用于东西方企业情境[45],信度和效度得到保证。在剔除项目“在我们的业务领域中,很难预测未来3年的技术发展”(t值明显低于其他项目)后,量表信度为0.874。

控制变量:本文参照已有研究采用的普遍方法[27, 34],将企业层面的企业性质和员工层面的性别、年龄、学历作为控制变量加以控制。

(三). 信度与效度分析问卷总体α值为0.912,各量表α值均大于0.8,信度良好。通过Mplus 7进行验证性因子分析,结果如表 2所示。研究发现,基准模型的拟合卡方自由度比(χ2/df<5)、近似均方根误差(RMSEA<0.08)、成长拟合指数(IFI>0.9)和比较拟合指数(CFI>0.9)均在可接受范围内,构念区分效度良好。

| 表 2 验证性因子分析 |

运用SPSS24.0进行相关性分析,结果如表 3所示。员工的任务绩效、职业承诺与性别均为显著的负相关关系;与年龄、学历均为显著的正相关关系;组织支持感与任务绩效和职业承诺均显著正相关。人力资源功能柔性与企业性质显著负相关,与环境动态性显著正相关。结果为后续路径检验提供了方向和基础。方差膨胀因子VIF<10,自变量与因变量不存在多重共线性问题。

| 表 3 变量描述性统计及相关关系 |

在假设检验之前,运用HLM 7软件,对层1变量任务绩效、职业承诺、组织支持感构建零模型计算方差成分,检验跨层次方法的适用性[46]。结果显示,任务绩效、职业承诺和组织支持感的组内方差σ2、组间方差τ00、组内一致性ICC(1)、组间一致性ICC(2)分别为(0.32,0.08,0.20,0.74)、(0.43,0.12,0.22,0.77)和(0.49,0.15,0.23,0.78)。以上ICC(1)均大于0.06,ICC(2)均大于0.7,因此,模型有必要进行跨层次检验。

(1) 主效应。在Mplus 7软件中建立人力资源功能柔性跨层次影响员工任务绩效和职业承诺的直接作用模型。检验结果如表 4所示: 人力资源功能柔性对任务绩效(β=0.144,p<0.05)、职业承诺(β=0.246,p<0.01)和组织支持感(β=0.217,p<0.05)均有显著的促进作用。假设H1a和假设H1b得到支持。

| 表 4 直接效应检验结果 |

(2) 中介效应。在Mplus 7软件中建立组织支持感对人力资源功能柔性与员工任务绩效和职业承诺的中介作用模型。中介效应检验结果如表 5所示:组织支持感在人力资源功能柔性和任务绩效之间的中介作用显著(β=0.143),蒙特卡洛95%的置信区间是(0.019,0.283),在人力资源功能柔性和职业承诺之间的中介作用显著(β=0.155),95% 置信区间是(0.020,0.312)。假设H2a和H2b得到支持。

| 表 5 中介效应检验结果 |

(3) 调节效应。在Mplus 7软件中对全模型进行路径分析。以环境动态性均值加减一个标准差为基准验证其调节效应,结果如表 6所示。高低调节效应差值为-0.358(SE=0.150,p<0.05),95% 置信区间为(0.077,0.643),环境动态性对功能柔性与组织支持感的负向调节作用显著。假设3得到反向支持。

| 表 6 调节效应检验结果 |

(4) 被调节的中介效应。如表 7所示,检验结果为:①在环境动态性水平高和低的情况下,组织支持感在人力资源功能柔性与任务绩效间的中介作用差异显著,高低差值为-0.264(SE=0.103,p<0.01),95% 置信区间是(-0.066,-0.012)。②在环境动态性水平高和低的情况下,组织支持感在人力资源功能柔性与职业承诺间的中介作用差异显著,高低差值为-0.285(SE=0.105,p<0.01), 95% 置信区间是(-0.071,-0.013)。以上被调节的中介效应显著,即环境动态性越高,人力资源功能柔性通过组织支持感对任务绩效和职业承诺的中介作用越弱,反之越强。假设H4a和H4b得到反向支持。

| 表 7 被调节的中介效应检验结果 |

为解释人力资源功能柔性对员工积极态度和行为的内在作用机制,构建了一个跨层的被调节的中介模型。研究发现,人力资源功能柔性对员工任务绩效和职业承诺有正向促进作用,组织支持感起中介作用,环境动态性弱化了功能柔性通过组织支持感对任务绩效和职业承诺的促进作用。

研究具有一定的理论贡献。首先,研究选择任务绩效和职业承诺作为结果变量,将企业层面和员工层面变量合理匹配构建理论模型,探索人力资源功能柔性的跨层次作用机制,突破了国内学术界在单一层面研究其影响的惯性思维,并充分结合易变生涯时代的员工特点,基于组织行为视角探索微观理论基础,深刻揭示了两者尤其是职业承诺对企业发展的价值。其次,研究证明组织支持感可以作为一种认知因素,有效联系企业管理实践与员工绩效结果,完善了环境—认知—态度/行为的解释逻辑,丰富了中介机制研究[6]。最后,研究发现了一些超乎预期的有趣结论,即环境动态性起负向调节作用。通过文献梳理,研究认为原因在于:第一,超过了一定阈值的环境动态性非但不能促使企业有效适应、变革、发展,反而会制造压力源使员工心理资本受损,认知评价降低。第二,当外部环境发生剧烈变化,企业需要获取与新环境相匹配的异质性知识、技能、资源及信息,弥补企业现有产品技术的不足和人力资本的欠缺[47],而功能柔性侧重内部资源的配置利用,难以有效实现与外部环境的互动或匹配外部环境存在时滞,当环境变化越迅速、越剧烈,匹配难度也越大,越不利于员工积极态度和行为形成[48]。

研究为企业应对动态环境变化,完善员工生涯管理提供了借鉴:第一,关注内部管理实践与外界环境变化的匹配。一是建立或雇用专业化的市场分析和行业分析团队,识别、分析外部环境变化,以防由于响应不及时或投入不合理降低匹配的时效性和有效性。二是搭建柔性管理系统,通过工作设计、轮岗培训、学习型和扁平化组织等实践提高内部柔性,通过合作、竞争、学习和引进等方式促进外部资源内部化。第二,关注动态环境下的员工心理诉求和职业发展。一是给予员工足够的关怀、认同和支持,调动其积极情绪,增强内部人力资源稳定性。二是通过提供丰富的技能培训,赋予宽广的工作职责,安排挑战性的工作任务,增强易变生涯时代员工可就业力,激发其责任感和获益感,使其以积极表现回报组织。

| [1] |

翁清雄. 自我职业生涯管理对职业决策质量的作用机制[J]. 管理评论, 2010(1): 82-93. |

| [2] |

LIPSWIERSMA M, HALL D T. Organizational career development is not dead: a case study on managing the new career during organizational change[J]. Journal of organizational behavior, 2010, 28(6): 771-792. |

| [3] |

WRIGHT P M, SNELL S A. Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management[J]. Academy of management review, 1998, 23(4): 756-772. DOI:10.2307/259061 |

| [4] |

VALVERDE M, TREGASKIS O, BREWATER C. Labor flexibility and firm performance[J]. International advances in economic research, 2000, 6(4): 649-661. DOI:10.1007/BF02295375 |

| [5] |

刘翔宇, 李懿, 韦福祥. 平台型HRM、人力资源双元柔性能力与组织创新绩效: 倒U型关系的独立与互动中介作用[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(19): 131-139. |

| [6] |

BOSELIE P, DIETZ G, BOON C. Commonalities and contradictions in HRM and performance research[J]. Human resource management journal, 2005, 15(3): 67-94. DOI:10.1111/j.1748-8583.2005.tb00154.x |

| [7] |

MILLIMAN J, GLINOW M A V, NATHAN M. Organizational life cycles and strategic international human resource management in multinational companies: implications for congruence theory[J]. Academy of management review, 1991, 16(2): 318-339. DOI:10.5465/amr.1991.4278949 |

| [8] |

刘翔宇. 人力资源双元柔性能力结构维度与作用机制的扎根研究[J]. 中国人力资源开发, 2017(12): 104-115. DOI:10.3969/j.issn.1004-4124.2017.12.011 |

| [9] |

陈坤, 杨斌. 人力资源柔性构念开发与测量的理论推进[J]. 管理学报, 2016(5): 689-696. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2016.05.008 |

| [10] |

孟繁强, 李新建. 技能柔性形成机制研究——基于高级技能工人短缺的思考[J]. 华东经济管理, 2010(5): 99-101. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2010.05.025 |

| [11] |

徐玲. 人力资源数量柔性与功能柔性: 替代或互补[J]. 科技进步与对策, 2012, 29(12): 141-145. DOI:10.6049/kjjbydc.2011050150 |

| [12] |

BELTRÁN-MARTÍN I, ROCA-PUIG V, ESCRIG-TENA A, et al. Internal labour flexibility from a resource-based view approach: definition and proposal of a measurement scale[J]. International journal of human resource management, 2009, 20(7): 1576-1598. DOI:10.1080/09585190902985194 |

| [13] |

刘翔宇, 李新建. 核心——边缘型人力资源管理与组织适应性绩效——人力资源柔性能力互动关系的多重中介作用[J]. 领导科学, 2019(10): 97-100. DOI:10.3969/j.issn.1003-2606.2019.10.029 |

| [14] |

尹奎, 张凯丽, 邢璐, 等. 双元领导对双元绩效的影响: 基于人力资本理论[J]. 心理科学进展, 2020, 28(5): 692-710. |

| [15] |

KETKAR S, SETT P K. Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance: analysis of a multi-level causal model[J]. The international journal of human resource management, 2010, 21(8): 1173-1206. DOI:10.1080/09585192.2010.483841 |

| [16] |

李召敏, 赵曙明. 关系导向型战略领导、人力资源柔性与组织绩效——基于转型经济下民营企业的实证研究[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(4): 73-89. |

| [17] |

王林, 杨东涛, 秦伟平. 高绩效人力资源管理系统对新产品成功影响机制研究[J]. 南开管理评论, 2011, 14(4): 108-117, 148. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2011.04.013 |

| [18] |

CAMPS J, OLTRA V, ALDÁS-MANZANO G, et al. Individual performance in turbulent environments: the role of organizational learning capability and employee flexibility[J]. Human resource management, 2016, 55(3): 363-383. DOI:10.1002/hrm.21741 |

| [19] |

PRADHAN R K, KUMARI I G, KUMAR U. Human resource flexibility and organisational effectiveness: mediating role of organisational citizenship behaviour[J]. International journal of human resources development & management, 2017, 17(3-4): 282. |

| [20] |

尹奎, 孙健敏, 吴艳华. 人力资源柔性研究评述与展望[J]. 首都经济贸易大学学报, 2017, 19(2): 102-112. |

| [21] |

EISENBERGER R, ARMELI S, REXWINKEL B, et al. Reciprocation of perceived organizational support[J]. Journal of applied psychology, 2001, 86(1): 42-51. DOI:10.1037/0021-9010.86.1.42 |

| [22] |

李根强. 发展型人力资源管理实践对工作绩效的影响: 人-组织匹配和职业承诺的作用[J]. 科研管理, 2019, 40(9): 199-210. |

| [23] |

陈丽芬, 金灿. 高绩效人力资源实践对任务绩效和创新行为的影响: 组织心理所有权和互动公平的作用[J]. 中国人力资源开发, 2018, 35(6): 144-155. DOI:10.3969/j.issn.1004-4124.2018.06.015 |

| [24] |

NEWKIRK R T. The relationship between perceived training opportunities, work motivation and employee outcomes[J]. Social science electronic publishing, 2010, 12(3): 138-157. |

| [25] |

CORDERY J, SEVASTOS P, MUELLER W, et al. Correlates of employee attitudes toward functional flexibility[J]. Human relations, 1993, 46(6): 705-723. DOI:10.1177/001872679304600602 |

| [26] |

APPELBAUM E, BAILEY T R, BERG P B, et al. Manufacturing advantage: why high-performance work systems pay off[J]. Academy of management review, 2001, 26(3): 459-462. |

| [27] |

凌玲, 章璐璐. 培训对知识员工组织承诺的影响——基于职业承诺的中介与内部可雇佣性的调节作用[J]. 贵州财经大学学报, 2020(2): 49-55. DOI:10.3969/j.issn.1003-6636.2020.02.006 |

| [28] |

JRGENSEN F, BECKER K. Balancing organizational and professional commitments in professional service firms: the HR practices that matter[J]. International journal of human resource management, 2015, 26(1): 23-41. DOI:10.1080/09585192.2014.925947 |

| [29] |

翁清雄, 席酉民. 动态职业环境下职业成长与组织承诺的关系[J]. 管理科学学报, 2011(3): 48-59. |

| [30] |

赵红雨, 张丽华. 人力资源柔性研究综述[J]. 现代管理科学, 2017(3): 15-17. DOI:10.3969/j.issn.1007-368X.2017.03.005 |

| [31] |

WENG Q, MCELROY J C. Organizational career growth, affective occupational commitment and turnover intentions[J]. Journal of vocational behavior, 2012, 80(2): 256-265. DOI:10.1016/j.jvb.2012.01.014 |

| [32] |

WRIGHT P M, BOSWELL W R. Desegregating HRM: a review and synthesis of micro and macro human resource management research[J]. Journal of management, 2002, 28(3): 247-276. DOI:10.1177/014920630202800302 |

| [33] |

陈志霞, 陈传红. 组织支持感及支持性人力资源管理对员工工作绩效的影响[J]. 数理统计与管理, 2010, 29(4): 153-161. |

| [34] |

曹科岩, 宁崴. 人力资源管理实践对员工敬业度的影响: 组织支持感的中介作用——基于广东省高科技企业的实证研究[J]. 科技管理研究, 2012, 32(5): 174-178. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2012.05.041 |

| [35] |

GOULET L R, SINGH P. Career commitment: a reexamination and an extension[J]. Journal of vocational behavior, 2002, 61(1): 73-91. DOI:10.1006/jvbe.2001.1844 |

| [36] |

WAYNE S J, SHORE L M, LIDEN R C. Perceived organizational support and leader-member exchange: a social exchange perspective[J]. Academy of management journal, 1997, 40(1): 82-111. |

| [37] |

姜娅, 陈宏, 陈霞. 组织支持感、主管支持感与护士职业获益感的相关性研究[J]. 国际护理学杂志, 2019(15): 2318-2321. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4351.2019.15.005 |

| [38] |

TEECE D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic management journal, 2007, 28(13): 1319-1350. DOI:10.1002/smj.640 |

| [39] |

RÖNNMAR M. The managerial prerogative and the employee's obligation to work: comparative perspectives on functional flexibility[J]. International journal of human resource management, 2004, 15(3): 451-458. DOI:10.1080/0958519042000188 |

| [40] |

BHATTACHARYA M, GIBSON D E, DOTY D H. The effects of flexibility in employee skills, employee behaviors, and human resource practices on firm performance[J]. Journal of management, 2005, 31(4): 622-640. DOI:10.1177/0149206304272347 |

| [41] |

FARH J L, CHENG B. An investigation of modesty bias in self-ratings of work performance among workers in Taiwan[J]. 1999, 39(1): 103-118.

|

| [42] |

翁清雄, 席酉民. 职业成长与离职倾向: 职业承诺与感知机会的调节作用[J]. 南开管理评论, 2010(2): 119-131. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2010.02.014 |

| [43] |

EISENBERGER R, HUNTINGTON R, HUTCHISON S, et al. Perceived organizational support[J]. Journal of applied psychology, 1986, 71(3): 500-507. DOI:10.1037/0021-9010.71.3.500 |

| [44] |

MILLIKEN F J. Three types of perceived uncertainty about the environment: state, effect, and response uncertainty[J]. Academy of management review, 1987, 12(1): 133-143. DOI:10.5465/amr.1987.4306502 |

| [45] |

林亚清, 赵曙明. 构建高层管理团队社会网络的人力资源实践、战略柔性与企业绩效——环境不确定性的调节作用[J]. 南开管理评论, 2013(2): 4-15. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2013.02.002 |

| [46] |

方杰, 温忠麟, 吴艳. 基于结构方程模型的多层调节效应[J]. 心理科学进展, 2018, 26(5): 781-788. |

| [47] |

阳银娟, 陈劲. 开放式创新中市场导向对创新绩效的影响研究[J]. 科研管理, 2015, 36(3): 103-110. |

| [48] |

陈国权, 王晓辉. 组织学习与组织绩效: 环境动态性的调节作用[J]. 研究与发展管理, 2012, 24(1): 52-59. DOI:10.3969/j.issn.1004-8308.2012.01.008 |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23