近年来,我国人口老龄化问题日益突出,人口高龄化趋势日渐增强,失能老人的数量越来越多。广大农村地区,失能老人也呈现逐年攀升的趋势。相对于城市失能老人,农村地区医疗康复和生活照护方面的专业社会服务存在着诸多薄弱环节,需要补齐专业照护不足的短板。党的十九大报告指出,必须“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境”[1]。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》指出,必须“实施积极应对人口老龄化国家战略”“健全基本养老服务体系”[2]。习近平指出,“要完善党委统一领导、政府依法行政、部门密切配合、群团组织积极参与、上下左右协同联动的老龄工作机制,形成老龄工作大格局。要保证城乡社区老龄工作有人抓、老年人事情有人管、老年人困难有人帮”,“引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神,发挥正能量,作出新贡献”[3]。专业社会工作部门应积极响应中央号召,通过科学精密的方案设计、资源链接和服务跟进,为农村失能老人提供卓有成效的增能照护,为实现农村地区的积极老龄化提供专业智慧、开展专业探索、作出专业贡献。

一、问题提出与文献综述 (一). 问题提出随着我国人口老龄化、高龄化进程加快,2020年失能老人已达到4 200多万人,预计2030年将增至6 170万人,2050年将增至1亿人[4]。农村失能老人占城乡总失能老人的66%,失能发生率占全部老龄人口的18.3%[5]。从基本内涵来看,农村失能老人是指存在于广大农村地区的、年龄在60岁以上且生活不能自理的特定人群。巴氏量表,即日常生活能力(activities of daily living,ADL)量表,把“吃、穿、上下床、上厕所、室内行走和洗浴”等6项指标中,1—2项有障碍的界定为“轻度失能”,3—4项有障碍的界定为“中度失能”,5—6项有障碍的界定为“重度失能”[6]。增能照护是指为解决失能老人的日常生活和身体健康问题,引入社会工作的增能视角来多层次地帮助老人重获自信、自尊,减轻老人的负面情绪,在个人、家庭、社区和政府支持下增强生活能力,有效提高抗逆力和幸福度的专业服务过程。

由于缺乏专门针对农村失能老人照护的专项政策文件、城乡发展不平衡、养老机构不愿接纳、空巢留守现象突出、家庭成员缺乏时间精力等复杂因素相互叠加,农村失能老人无人照护的“养老难”问题日益彰显[7]。在农村养老体系建设受到广泛关注的情境下,建立农村失能老人的复合增能体系已经成为落实“健康中国”战略的“最后一公里”[8]。面对农村失能老人数量庞大、居家环境差、经济压力大、照护人员短缺和健康恶化的现实状况,如何引入专业社会工作照护、如何链接社会资源、如何实施复合增能,已经成为亟待加强深入研究的现实议题。

(二). 文献综述 1. 国外研究失能老人的生活照护议题一直是国外理论界和实务工作部门关注的焦点所在,尽管早在19世纪后期德国社会政策研究学会就已关注到乡村老人的生活保障问题[9],但是,为失能老人实施增能的专业社会工作照护研究,则是20世纪70年代Solomon[10]19提出增能理论以后的事情。综观国外相关研究,主要有以下几个方面:其一,失能老人的社区照护研究。Clark[11]提出:“增能服务应坚持以社区为单元,在社区合力作用下持续改善服务对象的生活质量。”Liu等[12]通过研究老人社区活动,发现失能、半失能老人的社区参与有利于提升其社会资本,改善他们的生活质量。其二,农村失能老人的健康照护研究。Krutilova[13]的研究表明,意大利农村失能老人在健康照护方面面临着诸多事实上的不平等,失能老人照护服务的好坏与社会政策因素关系明显。Okabe[14]通过对日本福岗失能老人的问卷调查,发现残疾、吞咽、营养、认知等健康状况与家庭的经济、外界的环境密不可分。其三,农村失能老人照护状况的影响因素研究。Tungsupa[15]研究认为家庭成员之间的关系状况会对残疾老人的身心产生较大影响。Lamura[16]的研究指出,失能老人家庭的非正式照护者往往承受着经济、身体和心灵方面的巨大压力,应当使健康照护者拥有喘息机会。可见,国外相关研究注重对社会政策、社会支持和家庭背景方面的研究,但为失能老人进行必要的增能、培力和赋权的研究有所欠缺,解释性与描述性研究较多,而对策性与应用性研究相对不足。

2. 国内研究国内相关研究从多个方面展开探讨。研究主题主要有:其一,失能老人的照护者研究。张敏等[17]对农村失能老人家庭照顾者的角色冲突进行了研究;杜灿灿[18]对照护者的认知现状进行了研究。其二,失能老人的照护困境研究。赵秋成等[19]研究了农村失能老人长期照护的困境与破解之道;王立剑等[20]提出应采用“多元共服”策略来破解农村失能老人的养老困境。其三,失能老人的康复模式研究。储伟[21]对增能视域下农村失能老人的康复服务模式进行了探讨;赵敬[22]对农村失能老人的居家康复开展了试验和对比分析。由于只有极少数经济条件较好的失能老人会选择机构养老,绝大多数农村失能老人倾向于居家养老或社区养老,失能老人的实际生活状况与儿女和配偶等直系亲属的状况关系较大。从总体上看,国内相关研究的主题较为广泛,研究内容丰富多样,但研究深度参差不齐。研究较多关注农村失能老人的物质保障,却在一定程度上忽视了失能老人的精神心理状况。绝大多数研究没有从社会工作的增能视角来看问题,实际应用价值呈现出较大的局限性。

本研究是围绕现有研究成果的不足而展开的一次新的探索和尝试。从概念界定、主题阐释和语义分析看,增能视角下改善农村失能老人增能照护的新场景与新路径是指,面对个体场景中的老人无力感、主题场景中的社工无力感、外部场景中的环境无力感、资本场景中的资金无力感、政策场景中的机制无力感,在明确的问题导向和问题意识基础上,社会工作的增能照护坚持以农村失能老人的身体康复和能力增加为目标、取向,以社会工作的资源链接方案设计和服务跟进为专业手段,以实施老人健康增能、社工自我增能、社会支持增能、资产建设增能、机制优化增能为专业策略,在此基础上走出一条有效增能的新路径。

二、理论视角与分析框架 (一). 理论视角“增能”一词来源于英文empowerment,也被译为“充权”“增权”“赋能”,其基本含义是使人有更多的责任、精力和能力去完成自己没有做完的事情。对于增能的理解,国外学者从不同侧面作过不同的阐释。Seligman[23]认为,能力是相对于个人的无力感来说的,案主的状态可以描述为“无辜”“无力”和“无助”。Pinderhughes[24]认为,案主和服务提供者自身也往往处于无能为力的状态。Lee[25]指出,增能是一个包括目标、价值、理论和方法的实务模型。增能理论自1976年美国哥伦比亚大学Solomon[10]1提出以后,越来越多的学者先后对它进行了拓展研究,该理论逐渐发展成为按照增能假设、问题研判和专业流程来提供增能服务的新理论。20世纪90年代以来,增能理论已经成为西方社会工作专业的特色理论,并占据专业服务的主流地位。尽管西方增能理论由于新教伦理、工商资本主义、先验论、乌托邦思想和无政府主义影响,存在着不可回避的局限性,但其观察与分析问题的新视角对改进专业服务具有启示意义[26]。

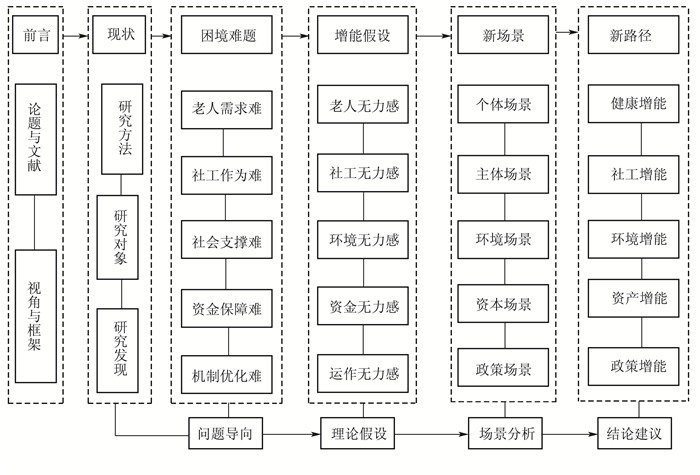

(二). 分析框架借助增能理论的层次划分与实务策略,农村失能老人的增能照护实际上是一个增强服务对象与外围环境系统互动的过程。尽管不同学者曾以不同视角对增能理论各自进行阐发,但案主个体、服务主体、社会支持、资产建设和政策保障等结构变量始终是增能系统的主要方面,也是研究问题的关键所在。Rappaport[27]、Dubois[28]、Friedmann[29]强调要在个体层次、主体层次、环境层次、资金层次和机制层次上,使服务对象获得更多的资源、机会和能力。基于增能理论的本土化运用,农村失能老人的增能照护应在问题导向的基础上,建立起清晰、明确、具体的场景逻辑,通过特定场景中的增能叙事,实现卓有成效的增能、赋权和赋能。根据增能理论的逻辑思路、核心主张和实务模式,结合当前农村失能老人的客观实际,可以将当前农村失能老人的增能照护服务划分出几个重要的维度。这些维度主要通过生活照护场景、主体素质场景、外围环境场景、经济资本场景和机制优化场景表现出来。社会工作专业服务的增能叙事,相应也需要围绕这些维度与层次,探明增能照护的新路径。具体研究框架如图 1所示。

|

图 1 研究框架示意图 |

农村失能老人的增能照护研究要坚持明确的问题导向,在查明客观现状的基础上,进行理性思考。面对农村失能老人社会支持网络相对薄弱、照护服务供求失衡、社区养老普惠性不足、社会服务部门发展滞后等诸多问题,需要深入了解实际问题的性质和原因,为针对具体场景开展具体的专业服务提供可靠的智力支持。尽管现实中存在着“土地养老”“以房养老”“互助养老”“候鸟式养老”等多种养老模式,但现有服务资源并没有对农村失能老人进行必要的需求评估、方案设计和项目开发,增能服务的缺位状态严重影响了农村老人实际生活质量的提升。当前,农村地区人口相对分散,为数不多的乡村养老院提供的生活照护服务普及率相对较低,为老人提供食宿的社区幸福院(也称老人乐园)的可及性和服务能力相对不足。在农村老人的服务网络中,政府、企业、民间组织的责任分担格局尚未有效建立,县乡政府轻规划、轻市场、轻技术与企业轻社会责任、专业社会组织轻服务跟进等问题并存,形成了专业增能照护不足的复杂局面。

(一). 研究方法研究过程采用案例研究、参与观察和无结构访谈作为主要的研究方法。其一,案例研究。结合网络文献、报刊资料和实地研究资料,整理归纳出具有一般性的典型事实材料。文中案例的选取,注重把东部沿海地区、中部农村地区和西部欠发达地区的事实材料进行对比,力图能够从“一花知春”“一叶知秋”“从一袋大米中抓出一把米”的思维逻辑中,获取一般性的理性认识。其二,参与观察法。按照“同吃”“同住”“同劳动”的“三同”要求,有效参与具体乡村的具体生活场景中,按照到乡村亲戚、朋友和间接进入的方便研究原则,利用同学、同事、同小区朋友介绍的便利条件,积极创设参与观察的可靠机会。其三,无结构访谈。在参与观察的同时,与实地研究对象在短暂共同生活的情境中,深入交流信息,开展刨根问底式的咨询、追问和打听,力求所获信息的准确可靠。访谈过程中,不做任何事前假定,注重适时插话和不打断对方的访谈技巧,并进行必要的录音回听,方便进行事后整理、归类和分析。

(二). 研究对象研究过程中,注重把农村失能老人、家庭照护人员、社会服务部门作为直接的深度访谈对象,把年龄在60岁以上的失能老人作为目标群体。按照匿名和保密原则,对东、中、西部的农村失能老人进行必要的编号处理,从中选取来自西部某地的A、B两位老人,中部某地的C、D两位老人,沿海欠发达某地的E、F两位老人,沿海较发达某地的G、H两位老人,对他(她)们的谈话和故事进行简要概括,放在具体场景中进行佐证。尽管实地访谈对象涉及近20位农村失能老人,但只根据分层抽样原则,抽取其中的8位老人,进行简要分析。

(三). 研究发现农村失能老人增能照护不足的问题日益凸显,社会工作主客体的“无力感”“无助感”“疏离感”亟待消解。根据事实了解和资料分析,可以作出以下几个方面的基本判断:其一,农村失能老人具有改善不良现状和提升自身能力的客观需求。老人生理机能衰退、行为能力降低、慢性疾病侵袭,客观上需要康复训练和增能照护服务,家庭经济条件成为影响老人生活质量的重要因素。其二,丧偶离异、空巢独居等因素是制约农村失能老人生活状况的直接因素。环境变迁、社会风险、外部竞争等方面的因素,影响了子女尽孝的实际成效。其三,农村医疗卫生条件差、社会组织不健全、专业社会服务薄弱、志愿精神发育不足,为解决失能老人问题增添了不利因素。三社联动、企业社会责任承担、乡村移风易俗,呈现出实际运作的多重障碍,多种不利因素的叠加使农村失能老人的支持难度加大。其四,个体、主体、环境、资金和机制等场景维度,相互关联,彼此印证,成为观察、透视和分析农村失能老人问题的良好透镜和窗口。这些场景维度,可以从增能理论以及客观的现实样态中发现合理性、有效性和典型性。其五,搞好农村失能老的增能照护服务,需要专业力量的推动、促进和催化。社会工作为农村失能老人提供的情感支持、关系治理、资源链接、方案设计和服务跟进,正呈现出丰富的想象力和强大的生命力。

四、当前农村失能老人增能照护呈现出的新场景随着农村失能老人日益增多,专业增能照护不足的问题日益彰显。广大农村地区健康医疗设施不足,专业社会工作服务缺乏,满足农村失能老年人照护、医疗、康复等多种需求的任务尤为艰巨。农村地区的家乡观念、乡土意识和天命思想,使失能老人更倾向于生活在过去一直居住的家庭、社区和区域。由于农村养老服务业发展滞后、家庭收入微薄、子女外出务工等多种复杂因素共同影响,失能老人获得家人日常照护的难度加大,孤独、守望、无奈和期盼成为大多数农村失能老人的生活常态。各种不利因素相互交织,农村失能老人的增能照护正面临着一些新的矛盾、问题和场景。

(一). 生活照护场景:家庭情感关怀能力不足在广大农村地区,家庭养老是符合老人实际的养老方式,失能老人的居家生活照护场景中出现亲属艰辛照护的同时,家庭情感关怀却呈现出能力不足的现实问题。一些农村地区同时出现“养儿防老”功能衰弱和“久病床前无孝子”的情况。虽有少数失能老人由健康老伴照护,但长期的艰辛陪伴也难免会使陪护者失去耐心。随着少子女或无子女家庭的增多,农村失能老人获取子女照护的难度加大。“多子多福”观念影响下出现的多子女家庭,失能老人的“轮养制”照护也使家庭情感关怀弱化。而且,农村劳动力流动产生了一些“空巢”家庭,子女常年外出务工,导致失能老人无人照护,社区村委会工作人员也无法提供应有的情感关怀服务。少数地理区位和生活条件较好的家庭虽可通过家政服务获得简单照护,但这种照护大多停留在吃饭、穿衣、上厕所等服务方面,农村失能老人的精神、情感和心理需求被人们忽视。实地访谈发现,子女不愿意尽孝只是极个别的现象,绝大多数农村人口都有敬老、孝老、助老的优良传统,但受各种主客观因素影响,农村失能老人的心理压力、情感支持和增能关爱不足问题成为社会结构转型过程中的新困惑、新矛盾和新场景。

(二). 主体素质场景:服务人员技术能力不足广大农村地区普遍存在着专业社会工作不发达的情况,实际助老员、志愿人员、乡村医生不仅数量偏少,而且素质、水平和能力相对不足。少数农村地区,村干部的能力素质和服务意识也无法满足农村社会服务发展需要。少数农村家庭选择请亲属、邻居或其他人员来家中帮忙照护自己或亲人,但这些实际服务人员不具备应有的专业护理知识、助人自助技巧和增能照护理念,与城市中专业机构中的专业照护人员不可同日而语。失能老人的老伴、子女、亲属、邻居或者雇佣人员虽可帮助失能老人解决日常的吃穿、洗漱、上厕所等问题,起到了一定的照护作用;但是,诸如康复训练、专业护理、增能服务、方案设计、个案辅导呈现出实然的“缺位”场景。某村失能老人A,有1儿2女,老伴已故,由于身患阿尔茨海默病而出现失智现象,专业医生建议多为该案主实施康复训练,但其子女和亲朋都不具备相应技能,无法开展必要的增能康复活动。同村失能老人B,有1儿1女,白天儿子外出务工,儿媳在家中照护日常生活,但由于疏忽,该老人不慎从自家2楼摔落,出现骨折伤痛,也没能及时送医治疗。诸如此类的农村失能老人得不到专业照护的场景,反映出专业社会工作缺乏、实际服务人员技术能力不足的现状。当前,我国助老照护人员共计30多万人,而拥有专业资格证书的才10万人,即1/3左右[30]。

(三). 外围环境场景:多元协同参与能力不足广大农村地区失能老人的照护模式相对单一,社会网络环境中多元参与的合力比较虚弱。在以居家养老为主、社区养老和机构养老为辅的服务体系下,多方协同参与失能老人增能照护的体系尚未形成。以居家照护为主要构件的服务体系中,农村失能老人多由子女或亲属来照料,专业医护人员和社会工作人员参与不足,志愿人员和各类社会组织的参与缺乏应有的深度、广度和效度。即使在比例不到10%的其他养老模式中,农村失能老人的照护同样缺乏多元社会力量的有效参与。在广大农村特有的失能老人照护场景中,老人与外界环境的互动发生了阻滞、中断和障碍,增加了“无助感”“无力感”和“挫败感”,致使失能老人与外界中的重要他人之间出现认知鸿沟。在农村失能老人的外围环境场景中,“缺人关心少人问”成为经常出现的现象。一些失能老人对孤独度日已经习以为常。某村失能老人C常挂在嘴边的一句话就是:“孩子们都很忙,已经很长时间没有接到孩子的电话啦!”失能老人D则常说:“家里1个多月没来过外人啦,平时勉强支撑起来走走。”在因重度失能而完全不能自理的状况下,专业的照护、社会的关怀、多方的参与显得尤为重要。失能老人特别需要复合增能、专业服务、社区照护、多方协同,多元参与能力的不足使社会关怀、康复训练和专业照护成为短期内难以达到的目标。

(四). 经济资本场景:康复资金支持能力不足广大农村地区老人将子女和土地作为晚年生活依靠,若缺乏经济资本和资金条件,失能老人就难以拥有较好的生活质量。由于农村地区社会生产力水平往往落后于城市,家庭资本衰萎、照护资源不足、社会资本微弱,直接影响了失能老人的身体康复和能力提升。在农村失能老人的增能照护场景中,农村社区服务功能极度虚弱,社区居家养老也就无从谈起。社会养老救助能力不足,独居失能老人随时可能会陷入生活困境。分散的居住条件阻断了村民互帮互助的实现,身体健康信息封闭增大了失能老人生存安全风险。即使外界很想帮助失能老人,也往往会因为信息不对称和渠道缺乏而难以达成良好愿望。广大农村地区相关养老、敬老、助老设施缺乏,与农村经济发展相对滞后有着直接关系,健康照护设施不足,难以实现为失能老人实施全方位增能的客观需要。农村失能老人不仅会对子女生活造成影响,而且会使整个家庭陷入贫困状态。缺乏资金条件,就没有能力支付医疗护理人员的上门服务费用,供养、雇佣、康复、检查支出就会成为压在子女身上的沉重负担。沿海某村失能老人E,家庭收入来源为每年3万左右的海水种植海带收益,另加微量的养老补助,而其家庭医护开支已使其欠下了10多万元的借债。同村失能老人F,因重度失能而自责感强烈,想去城市养老院,但子女无力支付相关费用,家庭亲子关系处于紧张状态。

(五). 机制优化场景:专项政策保障能力不足广大农村地区实施“一刀切”的养老金制度,缺乏针对农村失能老人的专项政策文件,缺乏有效保障失能老人增能照护的有效实施。农村地区养老院之类的服务设施稀少,养老金标准偏低,一些机构虐待失能老人事件时有发生。某村失能老人G股骨头坏死,每月医疗费在1 000元以上,仅靠每月少量的养老金,根本无法保障正常的生活。同村重度失能老人H生活完全不能自理,儿子从务工地返回专门照护老人生活,一家人都在为生计问题而发愁。可见,农村失能老人的增能照护问题,已经不再单纯是某一个家庭的问题,而应该成为全社会共同的责任,改变失能老人照护的艰难场景,亟须提升失能老人的社会保障能力和水平。因此,建立健全相关政策法规,保障多方力量共同履行主体责任,正成为有识之士的共识。然而,目前在农村失能老人照护机制的运作场景中,尚未按照科学标准对不同类型的老人进行分级服务,对老人的健康状况和家庭收入缺乏精准把握,规范细致的分级管理体制尚未形成。加大地方政府财政支持、鼓励企业和社会闲散资金注入的激励措施都有待于做实、做细、做活;失能老人照护问题的责任分担格局有待于建立和优化;驻村第一书记亲自抓失能老人照护的领导体制有待于进一步强化;失能老人增能照护的社区主体责任有待于进一步的明确化、清晰化和具体化;大力发展农村专业社会工作的政策措施有待于进一步落到实处;社区组织和养老机构合理配备专业助老员的政策文件有待于进一步的细化。

五、增能视角下改善农村失能老人增能照护的新路径针对农村失能老人增能照护的新场景,解决失能老人身体康复和日常生活的现实难题,需要多方力量共同发挥作用,在复合增能中有效提升失能老人的生活质量。从社会工作的增能视角看,增能照护的缺失与不足,与经济发展、社会政策和文化因素息息相关。农村失能老人的无力感来自负面评价、负面经验和环境障碍,他们并非因为失去自理能力而变得无用。相反,作为积极老龄化的重要组成部分,失能老人同样是有价值、有能力、有作用的服务对象。社会工作者不仅要帮助他们撕去“负担”“累赘”“无用”的错误标签,还要寻找和发掘失能老人的潜能和优势,而且需要在失能老人个体、人际关系和社会环境等多个层次上实施复合增能。社会工作者的专业角色应当是合作者、策划者、促进者、资源链接者和政策影响人,并在专业价值观上尊重、接纳、信赖、鼓励、支持每一位服务对象。立足农村失能老人的客观现实,以增能理论为分析框架,以消除无助感、疏离感、无力感为手段,整合、链接和调动各个方面的积极因素,维护失能老人的基本权益,为失能老人实施复合式的增能、赋权和赋能。从个体、家庭、社区、社会和政府等多个层次着手,围绕失能老人个体、服务主体、外围环境、资产建设和体制机制等几个工作维度,来寻找、建构和优化增能照护的新路径。

(一). 个体健康增能:提升服务对象的摆脱困境能力围绕农村失能老人个体的复杂困境、矛盾和问题,在个体健康层次上提升老人的抗逆力,增强老人适应环境的能力。实施个体健康增能的具体路径包括:其一,搞好个案增能。重视帮助老人摆脱情绪低落、孤独封闭、心理压抑、隔离无助、被动等消极心理,透过叙事治疗、合理情绪疗法、生命回顾等专业方法,利用个案管理等实务技巧,鼓励老人实现新的现实自我。其二,开展资源增能。减少和消除老人与外界隔离的关系疏远状态,有效对接康复训练、体检测量、生活照护、社区服务等社会服务,激活农村社工、志愿者队伍等社会资源,恢复和重建老人的信心、意志和勇气。其三,实施探视增能。搞好专业社会工作的方案策划,针对农村地区空巢、孤寡、贫困、残疾、高龄等特殊老人,定期探视、慰问老人,减少对老人的负面评价,提升老人的自我价值和正面形象。针对农村失能老人的专业照护困境,对身患重病、年老失智、不能自理的重度失能老人,生活照护坚持以健康增能为取向,以减少和消除老人身体不适和病痛为路径,着力解决健康增能难题。其四,探索“互联网+”增能。实现专业社会工作服务的线上与线下相结合,与乡村卫生院的医护人员、社区志愿者及其他利益相关者一道,利用“互联网+”增能照护途径,建立虚拟家庭病床,综合评价不同失能老人的身心状况。在此基础上制作易被老人理解的图文兼备的康复手册,增进老人对身体康复的认识和积极态度。其五,重视复合增能。发挥专业社会工作的多方联动优势,复合增能围绕身、心与社会环境而展开,以增强失能老人的自我参与、自我管理、自立自强为路径,激发失能老人的内在潜能,提升其摆脱困境的能力。

(二). 工作主体增能:提升照护人员的专业技术能力实际照护人员的素质状况、知识水平和技术能力对失能老人的身体康复和生活改善有十分重要的影响,工作主体的能力关系增能照护的实际成效。实施工作主体增能的具体路径包括:其一,提升自我效能感。要消除职业倦怠、精力耗尽、自我无力感等动力不足问题,就要提升专业服务人员的自我效能感、职业满意度和个人幸福指数,不断对增能照护人员自身进行增能,改变从业人员的消极被动状况。其二,建构高素质服务团队。面对专业照护人员缺乏和服务人员能力不足的新场景,必须把培养、锻炼和造就高素质技能型工作队伍作为新路径,通过提升专业素质实施自我增能。必须在提供“衣、食、住、行”等生活照护的同时,提升为失能老人提供“游戏娱乐”“助聊助乐”“情感支持”的能力。其三,做好引导激励。地方主管部门需要加强宣传、引导和激励,提高助老员的工作待遇、薪酬水平和社会地位,坚持多种奖励手段并重,吸引更多更优秀的专业人员从事增能照护服务。其四,加大政府购买服务项目力度。拓展专业服务经费来源,大力发展农村社会工作,开发专业岗位,加大政府购买专业服务项目的支持力度,促使农村老年社会工作不断展现新作为。其五,注重人力资源开发。制订专业人才发展规划,做好增能照护人员的职业生涯管理,加大专业照护人员的培训、互相交流与合作和提升力度,持续增进实际服务人员的业务素质和能力水平。注重实践锻炼,通过拓展在线督导、情景模拟、人工智能、项目研发和行动研究,使增能照护人员队伍在一线服务中发展壮大。

(三). 社会环境增能:提升不同部门的协同配合能力农村失能老人增能照护的新场景,反映了社会环境中专业机构、社区资源的缺乏和多元协同能力的不足。实施社会环境增能的具体路径包括:其一,提高协同配合能力。倡导群策群力,大力培育农村地区的幸福院、互助养老组织、专业医护机构、社会工作机构、新型养老实体、社会志愿团体、社会慈善组织等不同的社会组织,不断提升不同部门的协同配合能力。其二,提升需求回应能力。回应不同失能老人的多元需求,做好问题导向基础上的场景服务,针对具体场景解决居家养老、互助养老和社会养老供给不足的难题,推进多部门共同提供的居家养老服务。通过优势互补,共同回应失能老人的增能需求。倡导政府机构、社会组织、社区部门、社会工作机构和其他利益相关者在相互学习中实现取长补短。其三,彰显社工专业角色。专业社会工作机构既扮演专业增能照护者角色,又扮演资源整合者、关系协调者、合作促进者等专业角色,用专业方法和增能视角来解决失能老人难题。其四,做好评估驱动。坚持以评促改,倡导多方共评。发展第三方评估机构,由第三方评估机构把服务效果反馈给政府相关职能部门,由政府采取有力措施调动各个方面的积极因素。其五,加强领导协调。必须坚持基层党组织的全面领导,发挥专业社工机构的党员先锋模范作用,做到“一个党员一面旗帜”。划定乡镇政府的职责清单,发掘、利用和整合农村地区碎片化的社会资源。

(四). 资产建设增能:提升困难家庭的经济支撑能力资产建设增能是解决农村地区贫困问题的新路径,也是做好农村失能老人金融社会工作的新举措。资产建设增能是增能理论拓展到为服务对象解决资金困难问题的新领域,它为提升困难家庭的经济支撑能力提供了新思路、新构想和新探索。首次提出为穷人进行资产建设的Sherraden[31]认为,社会工作者帮助穷人建立起自己的资产,更有利于使服务对象及时走出生活困境。社会工作的增能理论,强调通过资产建设增能,提高贫困失能老人的健康照护能力。尽管发展资产建设增能和金融社会工作正面临着专业化、职业化、本土化等多重挑战,但现阶段推动金融社会工作拓展的各项条件业已具备[32]。社会工作者需要通过资产建设增能,消除农村失能老人的无力感,促使服务对象重振生活信心,提升生活质量。实施资产建设增能的具体路径包括:其一,拓展经费来源。结合土地养老、互助养老和社会养老的优势,吸引多方闲散资金,为农村失能老人的居家养老服务拓展经费来源,使服务对象的家庭资产实现保值增值。其二,拟订财务规划。与农村失能老人及其子女、亲属一起沟通,为制订财务规划提供不带压力的建议。通过资金融通、家庭理财、健康照护计划、社会帮扶方案、资产有偿收益等多种路径,为农村失能老人建立资金支持信心。其三,搞好资金融通。通过拓宽融资渠道,链接多方爱心资源,不断将爱心人士、慈善团体、“互联网+”服务平台、志愿团体的慈善支持,转化为改善农村失能老人健康照护的正能量。

(五). 机制体制增能:提升农村地区的社会保障能力社会工作的增能照护路径,不但注重资源链接和专业服务,而且把社会工作行政作为间接助人的专业服务方法。社会工作者需要帮助政府制定社会政策和优化体制机制,通过影响专项政策法规制定,实现机制体制增能。实施机制体制增能的具体路径包括:其一,参与政策制定。一线增能照护人员可争取参与更多政府政策制定的机会。通过专项的农村失能老人政策法规建设,明确政府、机构、社区部门、社会组织、家庭和个人的权利与义务,助力形成党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的新体系、新格局和新机制。其二,用好政策工具。注重社会工作行政等间接助人途径的有效运用,把有效执行和实施现有福利政策作为帮助失能老人的间接手段,通过社会政策工具来解决增能照护服务发展中的复杂难题。其三,倡导专项立法。发挥专业社工的政策倡导功能,倡导农村失能老人生活照护立法,提出约束基层相关责任主体的政策建议,促使各方有效履行自身的义务。其四,优化政策运行。充分了解农村失能老人的相关信息,提出加大资金投入和拓展经费来源的政策建议,促使专业社会工作的政策建议被及时纳入政府的政策议程。其五,实现创新发展。实现观念更新、方法创新、技术升级,利用择中、综合、移植、替代、逆寻等创新技法。创新农村失能老人增能照护服务的机制体制,提升基础设施的开放共享程度,形成多元服务主体的耦合效应和优势互补,不断取得农村失能老人增能照护的新突破。

六、结语增能视角下改善农村失能老人增能照护的新场景与新路径,是一项亟待加强研究的重要议题。新时代做好这一议题的研究,必须坚持以习近平相关重要论述为科学指导,在微观实务开展中引入社会工作的增能照护视角。通过专业社会工作的增能方案设计和服务跟进,使农村失能老人能够不再感受到失败、内疚和压抑,有效增强失能老人的潜能、信心和活力。农村失能老人增能照护面临的新场景,是社会结构转型过程中的新困惑、新矛盾和新问题,亟须通过改革、发展和创新的方法加以解决。主管理部门及专业增能照护人员需要整合、促进和调动各个方面的积极因素,围绕失能老人个体、专业服务主体、社会环境系统、资产资金来源和体制机制优化等几个维度,来寻找增能照护的新路径。

具体的对策建议,可以从专业社会工作的增能假设中寻找解决问题的答案。社会工作的微观增能理论倡导从服务对象个体、专业社会工作者等服务主体、外围社会环境的支持系统、资金融通、主客体交互作用的体制机制等几个主要方面来实施复合增能。在增能照护的微观实务中,为农村失能老人实施个体增能,倡导个案管理、服务跟进、智能技术运用、复合增能技巧等专业提升方案,着力解决健康增能等实务难题。在专业社会工作者的自我增能实务中,着力强调自我效能感和个人幸福指数的提升策略,注重外在激励和内部动力相合,实现社会工作的专业情感、爱心事业和助人自助并重,在职业生涯管理中实现持续的、有效的、强劲的素质提升。在外围环境的支持能力建设中,注重多方联动、平台搭建、协同配合、相互学习和取长补短,强调不同类型的组织力量按照自身的使命和宗旨有效运行,发挥各自的能力特长和比较优势,共同为农村失能老人实施复合增能。在资产建设增能和金融社会工作的实务推进中,强调专业社会工作者的专业策划、资源链接和资金管理建议,帮助失能老人及其子女学会理财,着力解决康复资金缺乏的服务难题。在专业社会政策制定和增能机制优化的实务策略中,强调专业社会工作通过直接或间接途径参与政府的政策听证、咨询建议和民主行政过程中,尤其要促进普遍性的农村失能老人问题及时纳入政府的政策议程中,通过多种途径实现增能照护服务的创新发展。拓展农村社会工作的专业服务岗位,加大政府购买农村社会服务力度,政府相关职能部门联合制定出强有力的专门针对农村失能老人的政策方案,农村失能老人增能照护的专业服务发展将展现出十分强大的生命力和光明美好的前景。

| [1] |

习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 48.

|

| [2] |

中共中央文献编辑委员会. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议[M]. 北京: 人民出版社, 2020: 35.

|

| [3] |

习近平. 推动老龄事业全面协调可持续发展[EB/OL]. (2016-05-28)[2020-09-06]. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/28/c_1118948763.htm.

|

| [4] |

张尼. 中国超4000万失能老人如何照料?[EB/OL]. (2019-08-28)[2020-09-12]. http://www.xinhuanet.com/politics/2019-08/28/c_1124929335.htm.

|

| [5] |

国家老龄办. 中国老年人口发展报告[M]. 北京: 中国人口出版社, 2018: 10.

|

| [6] |

SOO N H. Daily life performance influencing depression and self-esteem of the rural disabled elderly: mediating effect of quality of life[J]. Journal of agricultural extension & community development, 2020, 27(1): 1-16. |

| [7] |

张芳. 农村养老存在的问题及对策分析[J]. 农业教育研究, 2019(4): 45-48. |

| [8] |

张志元, 郑吉友. 我国农村失能老人居家养老服务多元供给思考[J]. 河北经贸大学学报, 2018(5): 102-108. |

| [9] |

方青, 赵怀娟. 老年社会工作[M]. 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2012: 86-87.

|

| [10] |

SOLOMON B B. Black empowerment: social work in oppressed communities[M]. New York: Columbia University Press, 1976.

|

| [11] |

CLARK D. Rural governance, community empowerment and the new institutionalism: a case study of the Isle of wight[J]. Journal of rural studies, 2007, 23(2): 254-266. DOI:10.1016/j.jrurstud.2006.10.004 |

| [12] |

LIU A, BESSER T. Social capital and participation in community improvement activities by elderly residents in small towns and rural communities[J]. Rural sociology, 2010, 68(3): 343-365. |

| [13] |

KRUTILOVA V. Unmet need for health care: a serious issue for European elderly[J]. Social and behavioral sciences, 2016, 220(31): 217-225. |

| [14] |

OKABE Y. Swallowing function and nutritional status in Japanese elderly people receiving home-care services: a 1-year longitudinal study[J]. The journal of nutrition, health & aging, 2016, 20(7): 697-704. |

| [15] |

TUNGSUPA H J. What makes you good and happy? Effects of internal and external resources to adaptation and psychological well-being for the disabled elderly in Taiwan[J]. Aging & mental health, 2010, 14(7): 851-860. |

| [16] |

LAMURA G. Family carers' experiences using support services in Europe: empirical evidence from the eurofamcare study[J]. The gerontologist, 2009, 48(6): 752-771. |

| [17] |

张敏, 李肖. 农村失能老人家庭照顾者的角色冲突研究[J]. 云南农业大学学报(社会科学版), 2020(4): 46-53. |

| [18] |

杜灿灿. 农村失能老人照护者对远程照护认知现状的质性研究[J]. 护理研究, 2019(15): 2578-2581. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.15.006 |

| [19] |

赵秋成, 林雪, 杨秀凌. 农村失能老人长期照护困境与破解——基于山东省聊城市农村的调查[J]. 东北财经大学学报, 2020(1): 80-88. |

| [20] |

王立剑, 金蕾, 代秀亮. "多元共服"能否破解农村失能老人养老困境?[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2019(2): 101-108. |

| [21] |

储伟. 增能视域下农村失能老人康复服务模式研究[J]. 河南财税学报, 2019(3): 28-31. |

| [22] |

赵敬. 河南省某县农村失能老人居家康复体验研究[J]. 护理研究, 2019(17): 3063-3066. DOI:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.17.036 |

| [23] |

SELIGMAN M. Helplessness[M]. San Francisco: Freeman & Co, 1972: 3.

|

| [24] |

PINDERHUGHES E B. Empowerment for our clients and ourselves[J]. Social casework, 1983, 64(6): 331-338. DOI:10.1177/104438948306400602 |

| [25] |

LEE J. The empowerment approach to social work practice[M]. New York: Columbia University Press, 1994: 2.

|

| [26] |

陈树强. 增权: 社会工作理论与实践的新视角[J]. 社会学研究, 2003(5): 70-83. |

| [27] |

RAPPAPORT J. In praise of paradox: a social policy of empowerment over prevention[J]. American journal of community psychology, 1981, 9(1): 1-25. DOI:10.1007/BF00896357 |

| [28] |

DUBOIS B, MILEY K. Social work: an empowering profession[M]. MA: Allyn and Bacon, 1992: 1-2.

|

| [29] |

FRIENDMANN J. Rethinking poverty: empowerment and citizen rights[J]. International social science journal, 1996, 48(148): 161-172. |

| [30] |

段玉. 中国现有养老护理员30多万, 取得职业资格不足1/3[EB/OL]. (2012-12-06)[2020-09-21] http://www.china.com.cn/education/2012-12/06/content_27330366.htm.

|

| [31] |

SHERRADEN M. Assets and the poor: a new American welfare policy[M]. Armonk, New York: M. E. Sharpe, Inc, 1991: 35.

|

| [32] |

李迎生. 中国社会工作转型与金融社会工作发展[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2020(3): 95-101. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23