2. 华南理工大学 新闻与传播学院, 广东 广州 510006

2. School of Journalism and Communication, South China University of Technology, Guangzhou 510006, Guangdong, China

持续多年的中国移动互联网流量增长红利,在2019年逼近了天花板。根据QuestMoblie《2019中国移动互联网秋季大报告》的数据,截至2019年9月,中国移动互联网月活跃用户规模为11.33亿,三个季度里只净增长了238万,同比增长率仅为1.3%[1]。移动互联网向纵深化发展,流量开发从创造增量走向守住存量,传播去中心化和受众细分化使得用户社群化进一步加速,社群以其连接稳、粘性强、留存度大的特点成为流量长期运营的重要阵地。传统商业变现模式固然会长期存在,但社群经济进一步壮大正当其时,“私域流量”“KOC”①等一度爆火的营销热词,都离不开社群经济的范畴。

① “KOC”即“Key Opinion Consumer”,即关键意见消费者,指能影响自己的朋友和粉丝,使之产生消费行为的消费者。

近些年,学界对社群经济的研究,主要集中在商业模式的构建、营销策略和发展路径三个方面。目前来看,社群经济仍处于变现模式单一、价值链延伸过短的阶段。社群经济的核心在于人,重点在于关系,要突破社群经济规模有限、成长乏力的困境,需要从维系社群的基础——人与人之间的关系角度加以审视。本文将从社群经济的发展逻辑出发,研究社群经济的话语关系,分析话语关系对社群商业变现的引导作用,以更好地认识社群经济的真实面貌。

一、社群经济及其话语关系的内涵 (一) 社群与社群的话语关系德国社会学家斐迪南·滕尼斯最早提出了社群的概念,在他看来,社群是由关系紧密的人所组成的社会群体,社群中的人们愿意“相互帮助、相互支持和相互提携”,具有很强的凝聚力和集体认同感[2]。随着互联网通信技术的发展和社交媒体平台的兴起,信息的交流不再受限于地理因素,社群中的个体从现实向网络聚集。美国社会学家Howard Rheingold第一个定义了“虚拟社群”的概念,即“通过互联网连接起来的、突破地域限制的人们在一段时间内,持续地彼此交流、分享信息与知识,形成具有相近兴趣爱好和情感共鸣的特殊关系,能长期发展的、相对稳定的社会集合体”[3]。以社交关系集合体、价值观共同体形式存在的网络社群,即是本文的研究对象。

信息传播是网络社群最基本的功能。社群成员之间的互动是信息传播的主要形式,同时也使社群成员间的关系得以维系。在长期互动中所形成的话语关系,成为社群关系的集中体现。法国哲学家米歇尔·福柯认为,话语是指在特定环境中,由占据一定社会文化地位的一个或一群特定的人,就一个或几个特定的问题,为特定的目的,采取特定的形式、手段和策略而向特定的对象,说或写出的“话语”,其“是由一系列相关的陈述所构成的”[4]。话语关系包含着相关的认知过程,包含着特定的思想形式、相关的社会关系,特别是环绕着它的一系列社会力量及其相互争斗与勾结[5]。据此,社群的话语关系能从三个方面进行阐释,即社群内容主题的传播框架、社群成员本身的思想立场及其语言表达特点、社群成员之间的关系定位。社群的话语关系实质是社群内部权力关系的体现,社群成员在互动中,通过形成一定的等级关系,建立起社群的内部秩序,从而影响社群发展的走向。

(二) 社群经济与社群经济的话语关系相比传统意义上的大众传播,社群传播有其独特之处。首先,参与者是社群内部成员,普遍来说参与的自发性和积极性较高,便于信息接触和信息扩散;其次,社群内的互动具有群聚性,信息经过多次释义形成一定的倾向性,社群成员更容易互相影响而产生统一的行动;最后,社群成员相对固定,一个社群的组织架构和集体规范一经形成便可长期维持,保障社群的相对稳定。这些特征为网络社群的商业变现创造了条件,社群经济的出现变得顺理成章。美国网络营销专家奎尔曼[6]提出的“社群新经济理论”认为,社交媒体提供了多对多的对话模式,信息传播链条理论上能够无限延长,用户通过社交媒体对产品或服务进行搜索和提问,对广告持怀疑态度,更看重其他用户的意见反馈。所谓社群经济,可以定义为,基于移动互联网平台,为拥有共同兴趣、认知和价值观的用户集合体提供产品或服务,并通过社群内部的互动,不断提升产品和品牌的文化价值,带来可持续的商品生产和消费。

美国作家凯文·凯利[7]在《新经济新规则:网络经济的十种策略》一书中提出,“经济行为和交易在以利益为中心、以关系为纽带的经济体制下所形成的经济状态,称之为‘关系经济’”。社群经济就属于关系经济,本质上是将社群关系转换成商业关系。凡是产生了社群经济的社群,话语关系都发展到了相对稳定的成熟阶段,主要标志是出现了成员之间的显著分化。借助加拿大社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”,这种分化实为社群内“角色”塑造的结果。戈夫曼认为,社会中的人可以看作舞台上表演的演员, 社会互动就是演员利用各种道具符号如语言、文字和非语言肢体、表情等预先设计或者展示自己的形象来进行表演的过程[8]。网络信息的传播,可以看作网络中的“角色”按照一定的“符号”进行互动的过程[7]。在社群这一虚拟空间内,社群成员分化成不同角色,不同角色建立自身语言符号进行互动的过程,也塑造了不同角色的特点。按照福柯[9]所言,“话语即权力”,有话语生产必然存在话语权的压制与反制。任何“权力”都要在一定的话语空间内生产完成,空间是权力争夺的场所,也是权力实施的媒介[10]。产生了社群经济的社群中,各角色通过争夺话语权力,即对信息的掌控和对知识的解释,建立社群经济中的权力体系和话语压制,影响社群内容创造的方向和商业关系的形式。

社群经济的话语关系,可以定义为社群经济各主体在互动过程中所形成的社群信息传播模式、所扮演社群角色符号化的话语表达方式,以及不同角色之间的关系。社群经济的信息传播模式能否长期维持信息的自由流动和不断生成,决定了社群经济是否能长期存在。不同的角色有其符号化的话语表达方式,传递的观点有统一的特性,形成一定等级秩序的话语压制,决定了社群经济的稳定程度。社群经济中各主体所扮演的角色,以及角色的分化和转换,决定了社群经济发展的成熟度。

二、社群经济的多维发展逻辑社群经济的话语关系是依托社群经济而存在的,因此社群经济本身的特点会对话语关系的塑造产生重要的影响。社群经济的生成离不开诸多要素的配合,研究社群经济的话语关系,就需要考察支撑社群经济成立的多维发展逻辑。

(一) 技术逻辑社交媒体平台是承载网络社群存在和发展的空间,网络社群的形态呈现和关系建构都体现着社交媒体平台本身的特性。随着互联网技术的进步,社会主流的社交媒体平台也处于不断进化之中,给社会大众提供了更加丰富的功能、便利的使用方式和多元的使用场景。社交媒体平台在技术发展下的变迁,引导了互联网社交关系由双向关系到多向关系,再到网状关系的进阶,一步步地塑造出了社群的形态。

1994年5月,国家智能计算机研究开发中心开通了中国内地第一个BBS——曙光BBS站。1997年开始,猫扑、西祠胡同、西陆、天涯、凯迪社区和百度贴吧等BBS论坛先后上线。使用BBS的网民们基于共同话题而聚集,围绕自身所关心的内容展开讨论,使网民在大众媒体的单向传播范围之外,新构建出了双向互动交流的社交关系,互联网社交意识开始产生[11]。2002年8月,博客中国网站上线,标志着博客正式走上了中国互联网的舞台。基于博客而诞生的网络意见领袖,通过在互联网公共空间发表言论,赢得了不少的社会关注度和舆论号召力,建立了以个人为中心的一对多传播关系,并获得一部分具有强烈信任关系的追随者。这表明个体不再局限于受众的范畴,其也能成为主动的传播者,传播者与受众的界限模糊化。如果说BBS是互联网社交的启蒙,博客可谓全民社交时代到来前的一次重要动员。

不过,BBS和博客精英化倾向明显,根据中国互联网络信息中心统计,截至2002年6月,中国互联网普及率仅有3.6%,互联网社交由精英向所有网民甚至非网民的普及,则有赖于社交网络软件(SNS)的大众化。2002年,QQ的群聊功能推出,线上社群初见雏形,网络社群有了明确意义上的承载空间。社交网络软件的推广使个体参与度空前提高,网民个体既是内容的接收者,选择信息时主动性更强;也是内容的生产者,可以在法律允许范围内发布信息[12]。“用户”取代“受众”成为Web2.0时代的全新信息主体,结合即时通信功能,用户自主地发展关系网络,以往单节点的信息输出模式演变为多节点的全民社交模式。近年来,随着移动互联网的普及,社群的发展更具规模, 移动互联技术使大众的互动交流突破时空界限,社群集合更便利、存续更持久。同时,社交媒体平台的综合类和垂直类分化,促进了社群进一步专门化细分,社群内部互动更具目的性,社群内部的关系在频繁互动中逐渐呈现出网状结构。

由于社交媒体平台有盈利的需求,且电商也有进一步获取流量的需求,社交与电商的融合变得理所当然。以微信为例,微信群、朋友圈和公众号可以开展社群运营,微信小程序可以自建商城,微信支付可以完成在线支付,生态体系上构成了完整的商业闭环。以拼多多、小红书、云集等为代表的社交电商则借助挖掘用户个体和社群价值进行商品和平台推广,一定程度上突破了传统电商获取流量的难题。

(二) 商业逻辑随着中国消费市场出现年轻化和细分化的新趋势,如何迎合主力消费群体的真实需求成为重要的命题。在消费群体上,中国互联网络信息中心第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国20~29岁的网民群体占比最高,达21.5%,90后仍然是网民的主力军[13]。作为“数字化原住民”,90后的消费观念受网络文化的影响深重。另外,Nielsen发布的2018年第四季度中国消费趋势指数①报告指出,在消费意愿方面,90后消费意愿为63点,明显高于80后(60点)、70后(54点)和60后(54点)等其他年龄段,拥有更强的消费动力[14]。在具体消费行为上,千人千面的消费分级现象日渐显现。麦肯锡咨询公司发布的《2020年中国消费者调查报告》发现,在北京、上海、广州等生活成本高昂的大城市,群体间消费差异化显著,消费观迥异的“品味中产”“精明买家”和“奋斗青年”同时存在。反而在中小城市,涌现出一批消费力强大的“年轻购物达人”,由于生活成本较低,这个群体容易被潮流事物吸引,购物更看重产品的社交性和独家性[15]。消费市场的下沉和消费群体的分化,实质是消费选择的多元化和消费理念的个性化,消费者的消费主张日趋细分化,同时更愿意为个人兴趣买单。

① Nielsen消费趋势指数由三个方面构成,包括消费者对就业前景、个人经济情况以及消费意愿的评价。点数越高,表明消费者的态度越积极。

在流量爆发的时代,流量成本相对低廉,但流量红利逐渐消退,如何快速和便捷地引导消费流量成为基础诉求,主要的方式是依靠互联网平台进行付费引流。比如,淘宝就提供了直通车、钻石展位、淘宝客、达人、直播等引流方式,推广内容通过大数据和人工智能算法,以信息流的方式定点推送给不同的人群,最终表现为千人千面的广告呈现。这种付费引流得来的流量有两大特征:第一,波动大,获取的用户不稳定,消费行为形成的随机性和偶然性大、持续性低,大部分属于一次性流量。第二,付费制,流量多少与资金多少成正比,长此以往流量质量不确定且越买越贵。

在流量获取难度加大且成本暴涨的今天,以流量引导为基础的“注意力经济”难以为继。为更好地适应年轻化的消费群体和细分化的消费主张,流量运营的思路需要顺应而变,就是要从重视用户增量为先转变为重视用户质量为先,化“漏斗形”的传统流量模式为“箩筐式”的用户留存模式,利用社交关系运营,最大化激活用户的终身价值,社群若能长期运营,商业化潜力不可小觑。

(三) 文化逻辑在传统意义上,血缘关系、地缘关系和业缘关系是人类社会三大最主要的社会关系。进入到互联网时代后,随着时空界限被打破,传统的社会关系受到冲击,依托社交媒体平台的“虚拟关系”成为主流,身处“虚拟关系”中的用户往往只是拥有某个共同的兴趣、共同的爱好或共同关注的焦点话题。这种基于趣缘的“虚拟关系”在互联网文化的狂欢和共享基因共同合力下,形成一种新型的社会关系网络。

苏联文艺学家巴赫金对中世纪生活进行研究后发现,中世纪的狂欢节体现了“广场式的自由自在的生活”,与教会控制下教条僵硬的等级制日常生活截然相反,“决定着普通的即非狂欢生活的规矩和秩序的那些法令、禁令和限制,在狂欢节一段时间是被取消了”[16]。事实上,巴赫金所强调的“狂欢式的世界感受”,与网络空间的社交文化理念多有契合之处。承载狂欢活动的“狂欢广场”作为一个文化符号,象征的是一种毫无顾忌的、可以与他人随意接触的状态与时空,也代表了一个能与他人产生绝对共鸣的场所[17]。相较于现实的生活空间,网络空间内的言论具有公开性,身份具有匿名性,互联网技术提供了一个摆脱现实束缚和压制力量的“广场”。在网络空间中传统意义上的身份被消解,用户个体在平等的基础上,摆脱现实的一切进行新的身份塑造,扮演不同的角色,从而体现出狂欢的特质。

在全民狂欢的网络空间中,互联网文化的共享基因进一步促成了社群的形成。用户个体都是网络狂欢的参与者,人人都可以独立发声和接收信息,意味着用户的文化生产一开始就具备了共享的属性,“我”的声音会被他人听到,他人的信息也会被“我”所接收,文化成果在社交互动的碰撞中不断丰富。在网络空间中,因为每个用户都是一个节点,为了获取尽可能多的资讯,输出尽可能多的观点,构建和扩大自身社交网络的意愿会自然而然地出现,用户间节点与节点的关系连接不断壮大,最终形成网络社群。一定程度上,社群的集聚行为是互联网狂欢文化和共享文化的体现,这不仅是用户主动选择的结果,而且是网络狂欢的结果。用户个体因共同兴趣产生集聚,用户个体和网络社群相互依存,也为社群运营的商业化引导埋下了伏笔。

(四) 心理逻辑源于某种共同的关注,产生了一定的共同心理特征与行为,是社群早期形成的关键[18]。这决定了网络社群相较传统社会关系形成的组织化群体而言有着更强烈的个体主体性,社群成员间的现实社会身份、性格特征和处事方式等实际差异往往会很大。社群早期形成时,关系的连接通常相对松散,有很大的随机性和主观性,社群想要长期存在就离不开社群成员间的情感交流与传播,以进行社群关系的维护和社群集体意识的塑造。通过一定时间的有效互动,社群成员间的思想和观念互相碰撞,社交关系由浅层次向深层次进化,从事物的普通认知层面到价值观层面达成某一方面的一致,最终形成对群体的情感认同。当情感认同嵌入到社交关系中时,社群关系的稳定性和持久性就会增强,长此以往能形成社群独有的亚文化,使社群成员超越一定的利益诉求,对社群产生依赖感,在缺乏现实性强制约束的情况下,维护社群的生存和发展。

根据Maslow(马斯洛)[19]的需求层次理论,当人们满足生理和安全等低层次需求后,就会寻求对社交、尊重和自我实现等中高层次需求的满足。社群的价值就在于满足中高层次的需求,借助开放的互联网空间,人们在海量的信息中根据自己的兴趣和需要,寻找并加入适合自己的社群,以多人互动交流的方式满足社交需求,得到群体归属感,并通过参与社群活动或服务社群获得他人尊重和自我价值的实现。社群成员融入社群的过程,即是创造和加强情感认同的过程,情感认同是社群集体行动生成的内在机制,为了与其他成员保持相对的一致,成员们愿意为之付出时间、精力乃至金钱,以获得情感满足。离开了情感认同,社群就不能称为社群,社群经济也无从谈起。

(五) 社会逻辑德国哲学家西美尔[20]认为社会的运行开始于人与人之间的互动,互动的主要形式是交换,尤其是以货币为中介的交换,这种交换离开信任就无法进行,进而整个社会的运行离不开信任,信任是社会系统运转的最基本要素。信任是经济关系产生的重要前提,也是消费者做出消费决策并达成交易的关键一步。社群中的信任主要来源于两个层面:一是人们对社群空间的正向反映,二是社群关系的综合发酵。

网络社群尽管存在于一个虚拟空间之中,但同样遵照一定的规则和体系运行,加上实名验证、手机通讯录绑定和地理位置实时定位等技术的广泛使用,线上和线下的使用场景得以打通,社群中的“人”和现实中的“人”渐趋融合,网络社群在虚拟空间中的存在感愈发真实。当社群的空间存在逐渐真实,成员进一步融入群体的意愿和要求能够长期维持时,可以刺激成员产生对社群及其他成员可信赖的积极预期,认为其他社群成员会以社群的长期利益作为行事准则,从而获得正向的信任预期。

作为拥有共同兴趣、认知和价值观的用户集合体,社群基于情感关系连接在一起,情感关系在有效互动中不断深化,从表达兴趣点,到逐渐接纳和认可他人的观点,情感关系由疏远的“弱关系”向亲密的“强关系”升华,产生“同类人”的意识,出现群体内的向心力,最终形成社群信任。规避风险是人的本能,陌生人之间因为缺乏信任基础,害怕被欺骗,达成交易需要充足的保障条件[21]。与纯陌生人关系相比,社群关系的存在显著降低了信任成本,信任关系的建立使社群经济的交易活动真正成为可能。

总体来看,社群的形成和社群经济的发展是技术、商业、文化、心理和社会多维逻辑配合作用下的结果,它们从不同的方面构建了社群的形态、社群内部成员的关系,以及社群实现商业变现的可能性。

三、社群经济的话语关系引导商业变现在社群经济中,通过运营成熟的话语关系,能催发情感认同和信任关系,最终有效地促进商业变现。基于社群经济发展的多维逻辑视角,以小米公司的社群培育为例,可以从信息传播模式、社群角色的话语表达方式和社群角色间的互动关系三个方面,分析社群经济的话语关系,进一步解读话语关系在社群商业变现中的引导作用。

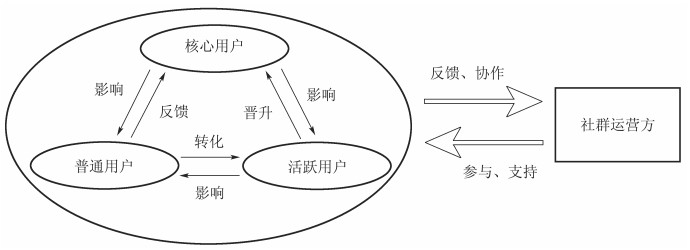

(一) 社群经济中的信息传播模式及其特点小米公司的社群培育起始于2010年上线的MIUI论坛①,其围绕MIUI的开发和维护,形成了一个众多小米用户共同参与的大型网络社群。众多小米用户在不同版块的话题讨论,使信息得以叠加、聚焦和扩散。社群内部经过长期的信息传播和交流互动,用户间出现层级化现象,MIUI论坛有注册用户、认证用户、VIP用户、小组用户、资深用户和版主六个用户层级。按参与程度的深浅和影响力的大小,主要划分为普通用户、活跃用户和核心用户三类角色,不同用户角色之间互相影响、互相转化。小米官方一方面对MIUI论坛的运行和发展提供支持,另一方面也借此获取用户的反馈,对后续的产品和服务加以优化。以MIUI论坛为例,可以构建出社群经济的信息传播模式,如图 1所示。

|

图 1 社群经济的信息传播模式图 |

① MIUI是小米公司基于安卓系统深度优化开发的第三方手机操作系统,“MIUI论坛”为小米官方确定的论坛名称。

基于社群经济发展的技术逻辑,社群经济的信息传播模式有以下三个方面的特点:

一是形成宽泛的网状扁平化传播体系。在传播方向上,与纵向的“一对一”传播不同,社群内是横向的“多对多”传播。MIUI论坛拥有千万级的用户,每个用户的使用目的都是不一样的,用户与用户之间的不规则分布,使信息传递的方向不确定。在传播深度上,由于信息在社群空间内不固定流动,更容易形成多层级、跳跃式的圈层化传播,信息的扩散和消退速度都明显加快。在传播效果上,社群作为有特定主题的空间更便于意见的催化、生成和集聚,信息产生的源头在传播过程中的重要性不明显,能否引发社群内成员的价值认同成为整个传播链条中的关键。其中,优质内容和有价值信息的发酵会更加迅速,经社群成员对信息的再加工,可以形成受大部分社群成员认可的意见流。MIUI众多新功能就是用户在实际使用场景中发现需求,通过帖子讨论、公开投票和发起提案等方式形成意见流后,最终落地实现的。

二是以用户参与为核心的自组织传播。社群的扁平化传播体系使得“人人都能发出声音”,“用户参与”和“用户自治”成为现实。MIUI论坛中的版块版主大多由用户担任,形成自组织式的协作传播。理论上,一个能够自我运行的成熟社群中,任何一个用户或社群运营方都能在社群公共空间中发布信息,信息流动就是内容生产的过程,其他用户接收到信息后,或将其接收吸纳,或进行观点反馈,或对其重新理解后生成新的信息发布,以“生成—分享—互动—再编码—再分享”的信息流通模式共同完成内容生产和再生产的循环。MIUI论坛早期用户以数码发烧友为主,他们会积极交流使用体验,主动提出意见反馈。将个人意见融入集体意见之中,以获得参与感、满足感和荣誉感,最终使社群价值实现增值。

三是去中心化后再中心化。在社群的运作机制下,大众传播意义上的网络意见领袖难以对社群内部成员形成足够的辐射,对信息的控制和分发能力减弱。这实际是技术驱动下的社交关系泛化和扩展,意味着传统意义上的传播中心的消解,表现在社群中即是由不稳定的、松散的个体组成的用户群成为社群的中心,体现出去中心化的特征。但在用户自组织传播的进程中,出现用户层级化的局面,表明社群内部的成员之间仍然有等级之分,影响力也存在差异,话语权集聚的现象并未消失,呈现出去中心化后再中心化的传播景观。由此所形成的新中心是一个并不严密的核心用户组,在权威性上远不及大众传播意义上的意见领袖。在MIUI论坛等以用户服务为主的社群中,用户往往是主动去获取和接收信息,而意见领袖则是通过正面宣传和理念灌输等方式,影响用户被动地接收,两者在信息接收方式上也有着本质区别。

(二) 社群经济中各角色特征和话语表达方式社群经济中存在着不同角色,基于社群经济发展的商业逻辑,不同角色的消费主张和具体利益取向存在显著的差异。为更好地在社群活动中进行观点的表达和传播,不同角色都会有其相对固定的话语内容、话语艺术和话语导向特点,由此构成的各角色特征与话语表达方式支撑着社群的正常运行。

第一,核心用户维持社群运转。核心用户是社群经济用户群中的高端群体,数量上占比小。在MIUI论坛中,核心用户群主要由拥有“特殊组”头衔的资深用户和版主组成,其成员都承担着一定的社群运营职能。从用户画像上看,核心用户群以数码发烧友居多,既是信赖小米公司的忠实用户,又是愿意花费大量时间和精力参与社群活动的重度用户。核心用户对社群主题有较深入的了解和充足的专业知识储备,对产品或服务有频繁的消费,价值需求独特且明确,生产个性化内容的积极性高,在社群内的领域影响力大。在语言表达上,核心用户往往会透露出优越感,以体现他们的经验价值和维持在社群中相对高等的地位。在社群讨论中核心用户的话语压制力强,能影响话题的走向,对社群新成员的煽动性、导向性明显。

第二,活跃用户保持社群活力。在认证用户的基础上,完成系列任务后升级的VIP用户可以视为MIUI论坛的活跃用户群,VIP用户通过主动进入感兴趣的版块, 进一步细分为小组用户,更广泛地参与话题讨论。活跃用户是社群经济用户群的中坚群体,与普通用户群体间存在动态的转换关系。部分普通用户随着活跃度的增长,达到一定门槛后会成为活跃用户,当其活跃度显著降低后又自然退为普通用户,只有少部分活跃用户会逐渐晋升为核心用户。活跃用户的社群参与度,与其愿意投入的社交精力以及产品或服务的消费频次直接相关。他们主要参与由核心用户或社群运营方发起的话题讨论,对于消费产品或服务的评价和反馈较核心用户而言,会少一份粉丝光环。基于对核心用户群话语权的尊重,活跃用户在互动中的语言表达会趋于中立,使用亲和力强的话语,营造出一定和谐亲密的气氛以保证互动的顺利进行。

第三,普通用户拓展社群价值。庞大的注册用户和认证用户构成了MIUI论坛的普通用户群,作为下层群体基数最大。普通用户群大体分为两类:一类是活跃度极低的沉默群体;另一类是偶尔参与社群互动并简单发表评论的轻度参与群体。普通用户群是社群发展的后备力量,存在着巨大的转化价值,只有普通用户不断转换成活跃用户,乃至晋升为核心用户,社群才能不断成长和壮大。普通用户以自主检索和知识吸纳为主,提问是普通用户发起话题的主要方式,在互动的多数情况中处于低调和谦让的一方,意见跟随性明显。在社群互动中,普通用户群的参与目的往往明确而直接。在MIUI论坛中,普通用户群参与的话题讨论集中在产品使用问题上,如何拓宽普通用户的话题参与范围成为社群管理者的重要任务。

第四,社群运营方提供社群服务。社群运营方是社群经济中为社群提供产品或服务的各类实体,社群运营方直接面对用户群,同时参与部分的社群话题讨论,扮演在一个推动社群内信息流通和助力社群发展的角色。小米公司创始人雷军认为,小米的成功在于“把用户当朋友” [22]。小米官方一直把MIUI论坛作为提高用户参与感的前沿阵地,一方面打“专业牌”,主动协助社群内专业内容的生产,让用户深度参与MIUI的设计和开发;另一方面打“情感牌”,注重与用户的情感交流和价值反馈,组织一系列线上和线下活动,凝聚用户对小米品牌的向心力。在营销宣传的形式上,除了垂直性广告推广外,社群运营方主要会通过影响核心用户,来带动社群内部的舆论方向,进而实现软营销的目的。

(三) 社群经济中的角色互动社群内的不同角色经过长期的互动,会形成一种在社群内部得到广泛接受、普遍遵守、不断丰富的价值和观念,称为社群亚文化。基于社群经济发展的文化逻辑,社群中的用户在了解和融入社群的过程中,完成了对社群亚文化的接纳,以及自身角色的塑造和转换,最终促成社群互动交流的正向循环。

对于社群来说,社群亚文化的内涵相当丰富,包括共通的知识体系,如对基本概念的共同理解、对某个话题的集体共识等;独特的语言体系,如专有的名词和形容词、段子的使用等;社群中得到集体认可并要求遵守的文化规则和文化规范;延伸自社群的、可以在日常生活中坚持的价值观等。如MIUI论坛中的“米粉”文化就是突出的社群标识,也是小米重要的品牌资产之一。作为社群发展到一定阶段的产物,社群亚文化代表了社群发展的生命力所在,对其接纳的程度可以衡量社群成员的互动参与度。社群新成员了解和融入社群的过程,实质上是对社群亚文化认同、理解和拓展的过程。

社群中用户角色的塑造和转换,就是在社群亚文化的背景下进行的。法国社会学家皮埃尔·布迪厄[23]认为场域可以界定为在各种位置之间存在客观关系的一个网络或架构。社群经济中用户群体的不同角色在互动中实际形成了两大舆论场域:一个是核心用户场域,另一个是普通用户场域,两个场域中的诉求和话题构成有差异显著。其中核心用户群有较为统一的价值理念,同时掌握着社群内部的主要话语权,是社群活动的积极推动者和消费的主力群体。相对地,社群运营方更重视核心用户群的反馈,会对其需求进行优先考虑和满足。而在普通用户场域中,由于用户总体活跃度不高,社群内部的主流信息传播效果有限,普通用户群对社群亚文化的融入程度普遍较低,与核心用户群的统一价值观有距离,对社群运营方也不存在充足的信任感,两个场域之间的信息交流和价值沟通存在一定的障碍。

活跃用户则是一个特殊的群体,是核心用户和普通用户两大场域之间的“连接者”。一方面,它有继续向上融入的动力,会跟随核心用户参与话题的讨论;另一方面,它还未完全与普通用户群脱离,如果在价值认同层面无法继续向上契合,也可能会逐渐降低互动的频率,退为普通用户。因此,用户个体以活跃用户的角色身份参与社群互动的过程,可以看作是接受社群亚文化的过渡阶段,活跃用户群成为观察社群经济发展的风向标。

对于社群运营方而言,社群运营的直接目的是扩大用户群,最终是要促成商业变现,在稳定核心用户基本盘的同时,也要追求普通用户的规模不断扩张。它通过满足高端和个性的需求,加强与核心用户群的绑定,同时通过宣传和对话等直接方式,以及利用核心用户群引导活跃用户群等间接方式,激发普通用户参与社群活动的兴趣和积极性,使普通用户逐步接纳社群亚文化,架构起与普通用户群之间的信任关系。

(四) 社群经济中情感认同与信任的演进社群经济的话语关系构建了社群中的信息交换规则。基于社群经济发展的心理逻辑和社会逻辑,社群经济的话语关系能够催发用户的情感认同和信任关系,进而在价值选择的基础上,使用户作出消费行为。

用户的情感认同是渐进性的。情感认同是维护社群存在和发展的重要基石,形成的关键在于互动。用户加入社群的最初驱动力来自浅层次的情感认同,情感认同的深化是一个漫长的过程。在社群内部的互动中,情感的接受有很强的随机性和个人主观倾向,情感是伴随着信息的多层次传播在社群空间中任意流动,直到抵达“对的人”,产生观点的碰撞或情感的共鸣,才能继续传递下去,进而逐渐从中心向外围扩展,形成情感的泛化[18]。在MIUI论坛中,用户不断接受着“小米和用户做朋友”的理念。在不断说服和价值观趋向共识的过程中,情感认同积累到一定程度,会促进信任关系的生成,产生消费行为。在消费行为后,如果认可产品或服务,用户会选择发表积极的意见,继续传播正向的情感。在不断地消费行为中,用户的层级持续上升, 情感认同加深,从而影响信任的范围和程度,使消费投入得以长期保持。

用户的信任关系是选择性的。信任关系的构建同样不是一蹴而就的,情感认同会促进信任关系的形成,但信任关系的构成不仅仅依赖情感因素。以Lewis和Weigert为代表的组织行为学学派认为,人际信任可以划分为认知和情感两个维度,日常生活的人际信任都是两者的结合[24]。在移动互联网时代,即时通信工具重塑了信息的分发流程,信息过载的状况愈发严重。面对海量的信息,无法做到将其完全吸收后,再判断正确与否,那么社群中经过互动所形成的“强关系”,会基于情感关联产生一定的信任基础,使社群中的用户愿意以其他用户的意见作为主要参考来决定自我意见。显然,情感信任产生的消费不具有持续性,这是基于主观和非理性基础形成的信任判断。因此,稳固的信任关系形成离不开认知性因素,即用户自主收集其他用户的态度、意见及倾向,进行综合评估后提出自己的意见。这是一个主动筛选的过程,普通用户往往会倾向于吸纳活跃用户的观点,认为利害关系小的路人与自身的情况更相似,而谨慎接纳核心用户和社群运营方的观点,因为核心用户作为高端玩家,其实际需求未必与自身相符,官方宣传则可能存在夸大的嫌疑。认知性信任也存在局限,在筛选信息的过程中,用户依然不乏先入为主的观点预设,很多时候会演变成对初始观点的自我强化,仅靠认知性因素就完全推翻自我初始观点是相对困难的。

在情感认同和信任关系兼备的基础上,用户会根据自己的价值需要和消费水平做出最终的消费决策。社群经济中,产品或服务能给用户带来的价值感越高,越能满足用户的需要,越能促进消费行为的产生。消费水平则决定了用户消费行为的频次和用户层级的上限。社群经济中的用户消费行为实质是在用户价值需要和消费水平的基础上,基于渐进性情感认同和选择性信任关系,实现社群商业价值的变现。

四、结语在流量红利消退的商业环境下,热点消费市场持续下沉,传统主力消费人群购买力分化,社会消费文化更加多元。移动互联网向纵深化发展,基于关系的社群经济有其发展基础,也存在不小的局限。就如小米公司,其产品矩阵从手机向智能物联网领域扩展,加上MIUI论坛整合进小米社区,目前小米公司的营销模式已经有了极大的改变,其核心用户群的构成愈加复杂。总的来看,社群经济属于范围经济、小众经济,互利性突出,专门性和单一性明显,不是所有领域和行业都适合以社群的形式经营流量。随着大众市场的流量分布越来越集中,更需要在下沉市场和细分领域市场寻找突围机会,尤其是要挖掘有中长尾效应基础的社群价值,扩展社群中既有话语关系的深度和广度,催发商业关系的形成。

| [1] |

QUEST MOBILE. QuestMobile2019中国移动互联网秋季大报告[EB/OL]. (2019-10-30)[2020-02-04]. https://www.questmobile.com.cn/research/report-new/69.

|

| [2] |

斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会[M]. 林荣远, 译. 北京: 商务印书馆, 1999: 63.

|

| [3] |

RHEINGOLD H. The virtual community: homesteading on the electronic frontier[M]. New York: Haper Perennial, 1993: 65.

|

| [4] |

米歇尔·福柯. 知识考古学[M]. 谢强, 马月, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店出版社, 1998: 129.

|

| [5] |

石义彬, 王勇. 福柯话语理论评析[J]. 新闻与传播评论, 2010(00): 26-33, 234. |

| [6] |

奎尔曼. 颠覆: 社会化媒体改变世界[M]. 刘吉熙, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2010: 70.

|

| [7] |

凯文·凯利. 新经济新规则: 网络经济的十种策略[M]. 刘仲涛, 康欣叶, 侯煜, 译. 北京: 电子工业出版社, 2014: 158.

|

| [8] |

欧文·戈夫曼. 日常生活中的自我呈现[M]. 黄爱华, 冯钢, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 1989: 30.

|

| [9] |

米歇尔·福柯. 话语的秩序[M]//许宝强, 袁伟. 语言与翻译中的政治. 肖涛, 译. 北京: 中央编译出版社, 2000: 1-3.

|

| [10] |

刘涛. 社会化媒体与空间的社会化生产: 福柯"空间规训思想"的当代阐释[J]. 国际新闻界, 2014, 36(5): 48-63. |

| [11] |

谭天, 张子俊. 我国社交媒体的现状、发展与趋势[J]. 编辑之友, 2017(1): 20-25. |

| [12] |

杨光宗, 刘钰婧. 从"受众"到"用户": 历史、现实与未来[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2017, 39(7): 31-35. |

| [13] |

中国互联网络信息中心(CNNIC). 第45次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. (2020-04-28)[2020-05-03]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202004/P020200428596599037028.pdf.

|

| [14] |

NIELSEN. 尼尔森: 2018年第四季度中国消费趋势指数为113点[EB/OL]. (2019-01-23)[2020-03-04]. https://www.nielsen.com/cn/zh/insights/article/2019/china-consumer-trend-index-reached-113-points-in-q4-of-2018/.

|

| [15] |

麦肯锡咨询公司. 2020年中国消费者调查报告[EB/OL]. (2019-12-19)[2020-04-02]. https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2019/12/麦肯锡2020年中国消费者调查报告.pdf.

|

| [16] |

巴赫金. 巴赫金全集(第五卷)[M]. 白春仁, 顾亚铃, 译. 石家庄: 河北教育出版社, 1998: 176.

|

| [17] |

赵庆寺. 青年网络亚文化的文化逻辑[J]. 当代青年研究, 2010(01): 28-33. |

| [18] |

常启云. 论互联网群体传播的情感偏向[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2019, 41(12): 146-151. |

| [19] |

MASLOW A H. A theory of human motivation[J]. Psychological Review, 1943. |

| [20] |

西美尔. 货币哲学[M]. 陈戎女, 耿开君, 文聘元, 译. 北京: 华夏出版社, 2002: 107-112.

|

| [21] |

程明, 周亚齐. 从流量变现到关系变现: 社群经济及其商业模式研究[J]. 当代传播, 2018(2): 68-73. |

| [22] |

程鹏. 雷军: 赢在把用户当朋友[N]. 南方日报, 2013-11-21(B02).

|

| [23] |

皮埃尔·布迪厄, 华康德. 实践与反思: 反思社会学导引[M]. 李猛, 李康, 译. 北京: 中央编译出版社, 1998: 143.

|

| [24] |

LEWIS J D, WEIGERT A. Trust as a social reality[J]. Social forces, 1985, 63(4): 967-985. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23