数据和信息正逐步成为新时期经济社会发展最重要的生产要素,因其能推动数据资源优化配置及数据赋能价值提升,组织间数据流动、开放和共享而被广泛关注。作为数据治理的主导者,政府应首先全面打通自身内部机构间的数据壁垒,实现政务数据共享和业务协同。然而,政务数据共享水平总体不高,仍是制约我国政务平台建设和政务服务发展的突出瓶颈[1]。消除部门间“数据烟囱”成为当前“放管服”改革难啃的硬骨头。我国超过70%的政务服务平台未能与部门办事系统实现数据共享,不少政务大厅在办理业务时,面临多套系统、多个流程、反复登录、重复录入等问题,严重制约了审批效能的提升[2]。可见,政务数据共享仍是未来一段时间我国数字政府建设的重点和难点任务。

本文所提及的政务数据共享是指政府相关职能部门针对政务活动中收集和加工的各类数据资源展开的交流和共用活动,主要涵盖为其他部门提供政务数据资源或使用其他部门的政务数据资源等行为。政务数据共享的效果取决于组织(共享主体)、数据(共享对象)和平台(共享方法)三要素的优劣,因此政务数据共享效果的测度主要取决于组织间关系、政务数据质量以及数字化平台建设等方面。尽管政务数据共享相关研究已在国内外广泛展开,针对数据共享影响因素的研究也较为丰富,但面对实践中数据共享仍是数据治理痛点的事实,我们又不免思考:这是理论与实践产生了脱节,还是因为数据共享动力机制尚不清晰?鉴于此,本文将通过文献研究实现两个目的:一是对政务数据共享影响因素研究文献进行类型化处理,归纳出技术、组织和系统三种不同的维度,进而分析提炼政务数据共享的技术支撑、组织创新和系统实现三条路径;二是在对政务数据共享的驱动力和抗阻力进行有限区分的基础上,梳理影响政务数据共享的激励因素和障碍因素,希冀在实践中形成激励机制和风险规制相结合的共享动力机制。文中对政务数据共享相关理论的评述,将有助于提高对政务数据共享影响因素研究脉络的整体认识,亦有助于在现实中推动跨部门一体化政务服务建设和提升行政效能。

本文所采用的文献样本主要来自中文综合性文献数据库中国知网(CNKI)和外文文献权威数据库Web of Science中的期刊、学位论文和会议论文三类细分数据库。考虑到20世纪90年代互联网在办公自动化领域已广泛应用,尤其是1993年电子政务建设在全球启动,通过数据在线方式向企业和公众提供政务服务,政务信息和数据共享也由此渐入学术研究视野,所以笔者选择1990年作为文献检索的起始点,将检索时间范围确定为1990—2020年。而后,采用主题检索方式,以“政府/政务数据/信息共享”“government information/data sharing”“public information systems”“e-government integration/interoperability”等为主题词进行模糊检索,并通过谷歌学术搜索(Google Scholar)进行补充检索,一共检索到1523篇文献。针对上述文献,本文基于以下标准进行了进一步筛选:一是研究应在公共部门情境下展开,关注政府机构间的政务数据共享;二是“政务数据共享”研究文献中涉及影响因素、能力评价、平台设计等多个研究议题,本文主要探究政务数据共享的影响因素议题;三是研究必须遵循严谨和科学的研究方法,具有明确的观点且得出较为客观科学的结论。在此基础上,笔者通过文本细读和筛选,共析出与政务数据共享影响因素相关的重要中外文献147篇。下文的文献量化分析以及理论评述均基于上述文献内容展开。

二、政务数据共享影响因素的三个维度数字政府专家道斯(Sharon S. Dawes)是最早对政府数据共享展开系统性研究的学者之一。她以科学管理理论为基础,从技术、组织和政治三个角度分析了数据共享中的收益和风险,并提出一个用于理解政策、实际操作和期望之间相互作用的理论模型[3]。这一理论框架成为后续研究者研究政府数据共享的基础性框架。Landsbergen等[4]在道斯模型基础上构建了一个涵盖技术、互操作政策架构和制度三方面以支持数据共享的框架,扩展了数据共享中的基础设施支撑作用;Akbulut[5]又承接了上述学者的研究,运用创新扩散理论、关键规模理论和社会交易理论,从电子信息共享、部门和环境等特征层面,验证了机构的信息技术实力、外部环境、信息共享的成本、风险和复杂性与数据共享水平密切相关,她的主要贡献是关注到了组织内外环境的区别,为后来学者提供了多样的研究角度。杨建梁等[6]通过综合集成法梳理了影响数据共享的关键因素,它们主要集中在法规政策与标准、体制、机制和技术四种维度上。追随上述学术传统,笔者将从技术、组织和系统三个维度探讨政务数据共享影响因素的理论发展情况,如表 1所示。选择这三个维度的理由如下:首先,政务数据是共享对象和基础要素,且主要以电子化或数字化方式附着在政务服务平台之中,因此,如何通过提升技术水平和完善信息化平台建设来提升共享能力便成为一个逻辑起点。其次,共享不是单一部门的行为,而是多部门展开的跨机构活动;作为共享主体,组织内部或组织间行为对共享的影响毋庸置疑,其中涉及组织利益、府际关系以及组织内部的管理活动等。最后,组织外部环境系统作用于共享活动;此外,数据共享是一个多元因素相互作用的过程,这种结合是有机的、动态的和复杂的,构成复合统一的整体进而影响政务数据共享的效果。

| 表 1 政务数据共享影响因素的三个维度 |

20世纪90年代,全球范围内的电子政务建设带动了信息技术在政府中的创新应用。从技术维度探究化解政务数据共享难题的方法成为一种新思潮,重点探讨在行政体制或行政组织重塑路径之外,作为基础要素的技术如何支持组织间数据共享。技术维度的大多数研究来自信息科学、计算机科学领域,植根于技术接受理论,主要基础性理论还包括信息系统成功模型等。此类研究与数据共享的组织维度及系统维度研究相比是最少的,数量仅占17.69%。当可扩展标记语言(XML)被设计出来后不久,便有学者探讨其在电子数据交换共享中的良好效用,通过定义、存储、访问和维护需要共享的数据,进而推进机构间数据共享[7]。而后,其他重要的技术要素如语义整合[8]、元数据标准[9]及信息安全协议[10]等得到越来越多的关注,以应对缺乏统一架构、不兼容的数据标准、缺乏相关的集成专业知识及遗留流程的存在等障碍。此外,数据共享与互操作性密不可分,互操作性是实现政府服务协作和集成的基本技术要求[11]。伴随新一代数字技术发展,云计算、大数据和区块链[12]等也在政府基础数据协同共享模式的探讨和应用之列。

(二) 组织维度通过研究组织特征和组织间关系来创新跨部门数据共享模式一直备受关注。20世纪末的新公共管理运动推动了政府业务流程的再造和重塑,虽在一定程度上摒弃了官僚制,但也造成了部门间目标不一致、各自为政等碎片化问题。进入21世纪,整体性治理倡导的协同政府理念从组织创新层面推进行政资源的整合和部门间的业务协同。此类研究文献主要来自公共政策和行政管理领域学者,所以采用的理论工具主要来自经济学、政治学和管理学,如创新扩散理论、交易成本理论、需求理论等均植根于此。组织间数据共享不单单涉及技术层面,克服数据共享方面的技术问题仅仅是为数据共享奠定基础,更复杂的挑战则在于组织层面。数据共享被视为一种创新活动,参与组织是所有数据共享项目中最重要的利益相关者,他们在接纳新事物之前会衡量数据共享的成本收益之差,即考虑预期收益和预期风险,结果在很大程度上影响着部门与其他机构共享数据的意愿[13], 而这也决定了政府数据共享项目的效果。除此之外,组织本身的特征如组织文化[14]、组织结构[15]和组织间的关系[16]都会影响跨部门数据共享的效果。

(三) 系统维度在系统维度,除了考察技术、组织要素对跨部门数据共享的影响之外,还加入了环境这一外部变量,从全方位的角度探讨政务数据共享的障碍,其理论基础主要包括制度理论、动态理论和系统理论等。从系统维度研究数据共享的文献也最多,占析出文献数量的60.54%。前期学者多应用定性方法探讨影响数据共享的全面因素,并且考察的案例发生在不同的情境之下,多数都适用于发达国家和发展中国家,说明跨部门的数据共享是一个全球性问题[17]。数据共享还是一个复杂的问题,如果按照重要程度进行排序,那么政务数据共享的影响因素依次包括立法与政策、组织、技术、环境等因素,并且大部分影响因素间是相互作用的[18]。Gil-Garcia等[19]在前人研究基础上用结构方程模型等定量方法在统计意义上验证数据共享影响因子有效性,并且尝试对部分影响因素划分重要等级。如果将数据共享项目视为一个系统,那么时间因素和影响因子间的相互作用便不可忽略,并且很多影响因素也会随着时间的推移而重塑[20]。Wang[21]在力场理论和机制理论相结合的理论框架下,构建了一个政府间数据共享的动态机制模型,模型由作用于跨部门数据共享的六种力量及其活动、效应和相互作用组成,打开了数据共享作用机制黑箱,并解释了共享障碍产生的原因。

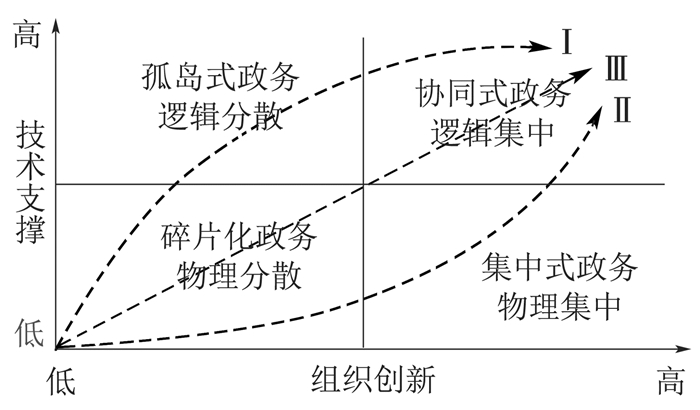

(四) 政务数据共享的三条路径技术、组织和系统三个维度的政务数据共享影响因素代表了从技术焦点、组织经纬到复杂系统的连续统一体。技术层面强调实现政务数据共享所需的技术互操作性;组织层面关注组织创新对数据共享的重要性;而系统层面则越来越强调数据共享是一种复杂的多维现象,涉及技术、组织、制度、政治、经济和社会等因素。由此,三类研究也为政务数据共享开辟了三条实现路径,如图 1所示。第一,技术支撑路径Ⅰ:重点通过信息技术或数据技术推动部门信息化建设,尽量绕开权力结构的调整,应用“互联网+”或“智能+”建立跨部门的业务协同。但单纯的部门内技术应用,而无数据交换标准的顶层设计,则会造成数据孤岛。第二,组织创新路径Ⅱ:强调政府部门间的组织重塑、体制创新或流程再造,从组织结构和组织文化等方面入手创设整体性和集中化的部门。第三,系统实现路径Ⅲ:同时重视技术支撑要素和组织创新要素的能动性,在两者的共同作用下提升政务数据共享的效能。笔者认为,无论是技术路径还是组织路径都很难单独实现良好的数据共享效果,尽管它们可能在某个方面的数据共享中呈现优势,但最终数据共享难题的解决仍需系统性方案。

|

图 1 政务数据共享的三条路径 |

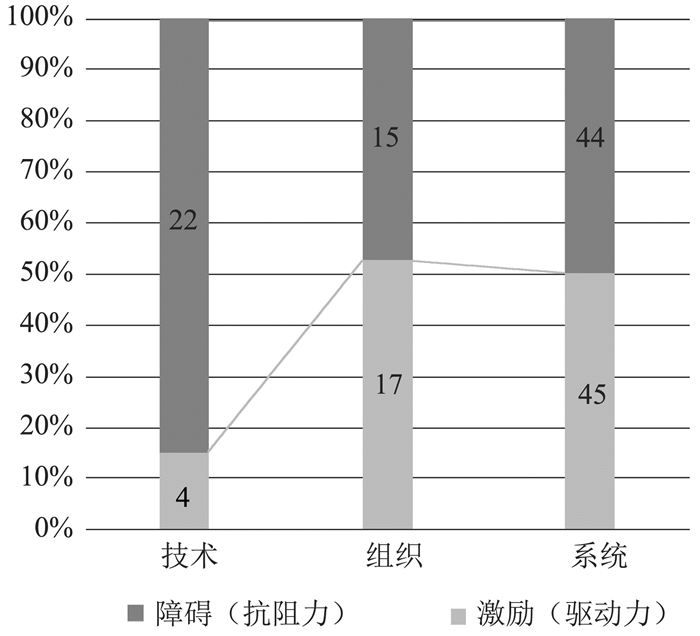

在过去的30年间,政务数据共享研究文献采用了越来越全面的视角,探讨激励或阻碍数据共享的重要因素。尽管技术、组织和系统三类研究的理论基础存在差异,但各自的动力逻辑都强调了两个共同的作用力:激励因素(或共享驱动力)和障碍因素(或共享抗阻力)。所谓激励因素是指有助于塑造良好共享环境或激发共享动力的因素,在一般情况下,激励因素与共享效果具有正相关关系;而障碍因素是指对数据共享带来不利影响或造成困扰的因素,一般认为,障碍因素与共享效果具有负相关关系。值得说明的是,本文对政务数据共享的驱动力和抗阻力仅进行了有限区分,而非完美区分,这是因为某些影响因素所表现出来的激励特性或障碍特性并不明显,如组织结构。笔者认为当前条块分割严重的科层制组织结构不利于数据共享,遂将其归类为障碍因素;而法规政策则能够为数据共享提供合法合规的制度保障以及明晰的权责关系,所以将其归类为激励因素。不同维度下政务数据共享的驱动力和抗阻力如图 2所示。由图 2可以看出,大约45%(N=66)的研究探讨了激励因素对跨部门数据共享的积极作用;大约55%(N=81)的研究评估了跨部门数据共享所面临的障碍。基于此,本文将从激励和障碍两方面梳理和剖析影响跨部门数据共享的因素。

|

图 2 不同维度下政务数据共享的驱动力和抗阻力 |

1.信息技术能力与数字技术能力

政府部门的信息技术(information technology, IT)能力是跨部门数据共享成功的一个关键因素。随着信息技术的发展,组织间协作的有效性和效率得到增强[22]。参与数据共享的机构需要一定水平的IT能力,以确保数据流可以从提供者适当地移动到接收者[23]。IT能力包括参与共享所需的IT基础设施、使用和管理IT的技术资源、系统运营的管理人员和领域专家,适当的人力、资金和技术资源配备非常必要[24]。然而,技术因素对数据共享的影响在中国情境下并不显著,这主要由于中国电子政务建设之初,大多数机构都各自建立起IT中心、系统平台和网站,反而造成了数据的割裂[16]。目前,理论界和实践界均认为,与组织和政治方面的挑战相比,技术挑战并不复杂。当前,随着信息技术向数字技术(digital technology, DT)的发展,DT能力在政务数据共享中的影响日趋凸显,诸如政务云平台、区块链的智能合约[12]等成为破解数据共享难题的新尝试。

2.兼容性和标准化

技术兼容性是指电子数据共享所需技术与当地机构现有数据系统兼容的程度[25]。为了实现信息交换并为交换数据提供更大的效用,参与组织需要兼容的基础设施以及一致的数据定义和标准[3]。在跨部门数据共享网络中,参与部门的信息系统需要使用同类型的硬件和软件,同种计算机系统、网络和软件工具以促进“相互通信”。尽管开放技术标准的出现可以提供帮助,但完全的技术兼容性仍然需要数年时间,专有硬件和软件的持续存在以及本地开发的特殊数据定义是数据共享成功的主要障碍。在电子政务发展初期,每个部门各自建立起自己的信息系统,软硬件、平台、数据标准等都不一致,这给政府部门间数据共享带来困难[26]。由于我国一开始缺乏顶层设计,各个部门的数据管理都是自成体系,数据管理较乱,严重影响了政府数字共享的实施。因缺乏数据的统一标准,各部门难以实现信息交流。面对异构的软硬件、信息系统和标准不统一,首要的解决办法是信息共享接口实现标准化,通过统一开发标准、优化平台和应用程序互操作性以及应用元数据和算法来保障技术兼容性[27]。

3.组织信任

在大多数合作关系中,信任一直被视为一种替代治理机制(替代利益和权力),特别是在网络环境中[28]。组织间数据共享关系在很大程度上依赖于所涉及组织之间的信任建设,信任建设是发展跨部门数据共享的关键因素[29]。一方面,高度的信任可以通过提高感知收益和降低感知风险以促进数据共享项目的全面参与[30]以及关于复杂业务流程和实践的高水平知识分享[31];另一方面,组织信任能够缓解冲突和风险承担。信息和数据在某种程度上象征着一个政府部门的权力,共享数据意味着部分权力的分散或流失;如果担心自主性丧失和部门数据被滥用,就会给该部门带来压力,而信任则能够有效缓解这一担忧[32]。政府部门间的信任模型主要有两种:一种是基于利益的直接信任模型,旨在通过建立数据共享协议使得参与者之间实现多赢,并且保证每个数据共享过程的公平合理性;另一种是基于行政权威的第三方信任模型,能够快速高效地建立起共享双方的信任关系,提高数据共享效率[33]。而Rousseau等[34]区分了三种信任:关系型信任、机构型信任和计算型信任①。在政府部门间数据共享初期阶段,在政策的引导和双方利益的博弈下,双方合作的基础是机构型信任和计算型信任,合作后期逐渐发展成关系型信任。

① 关系型信任是建立在长期与彼此的个人关系之上的;机构型信任是指调节合作中主要参与者之间关系的体制框架;计算型信任指对交互中交织在一起的风险和收益的估计。机构框架感知的变化可能导致风险感知的改变,促使计算型信任的增加。关系型信任与情感纽带、行为者之间共同的价值观或目标,或对合作中其他参与者的仁爱、能力和诚信的认可有关。

4.领导力

领导力主要通过建立组织共同愿景、组织文化以及指导和调配资源来推进组织任务的达成。高层领导者的支持可以帮助启动和维持跨机构的数据共享[35]。领导力可以通过行政介入、正式权威和非正式领导来行使②:行政介入可以通过支持非正式领导者、尊重参与组织的自主性、鼓励员工参与并提供财务资源来帮助数据共享;正式权威可以帮助参与组织之间建立协议,创造环境来制订适当和有效的策略,并帮助主要参与者参与;非正式领导可以帮助参与者之间建立信任,促进参与者互动,为复杂问题提供本地化解决方案,并阐明参与者在协作过程中的角色和责任。领导力通过其特征、权力、行为、干预和成功标准来影响政府组织间数据共享[36]。为了确保部门间数据共享的成功,还应努力确保政治或高层管理人员的支持,鼓励建立和保持与项目团队的积极关系,鼓励学习、适应和推动外部参与者之间的信任和合作[37]。

② GIL-GARCIA J R, PARDO T A, BURKE G B. Government leadership in multi-sector IT-enabled networks: Lessons from the response to the West Nile virus outbreak[C]//Leading the future of the public sector: the third transatlantic dialogue, 2007:1-24.

5.预期收益

政府间数据共享将有益于提高数据质量、简化业务流程、提高管理效率、增强决策能力以及降低成本等[16]。此外,数据提供部门预期的共享回报还包括对高层领导的赞赏、增加的财务预算、成本补偿、数据接收部门的积极反馈和扩大的权限,这意味着部门利益甚至是负责官员的个人利益是数据提供部门的直接激励[21]。从交易成本经济理论的角度来看,激励可以对跨部门数据共享产生重要作用,只有当政府部门感知到对己对人有所帮助时才会积极参与数据共享。各机构花费了他们的资源,如预算、人员、网络和时间来收集信息和建立知识, 若没有适当的补偿,机构往往不愿意与其他机构分享他们的信息和知识[17]。政府部门面对数据共享也会权衡成本与收益问题,要从共享数据这个集体物品中获益,首先得支付数据处理的预先成本,并且存在着某部门支付数据成本而其他部门“搭便车”的现象,从而面临着集体行动的困境。因为“数据”这一特殊交易物品资产专用性较高、绩效可测量性较低,所以在府际数据共享中存在着净收益的非对称性,影响到共享动力,将产生制度性集体行动的协调风险[38]。

6.法规政策

政务数据共享嵌入在复杂的法律和政治环境中。法律和政策对跨组织,特别是公共部门间的信息和数据共享有较大的影响。共享政策有助于创造一种数据共享是公共机构有效合法活动的环境[3],并指导政务信息资源共享的推进[39]。首先,法律对政府部门收集和发布信息的权限进行明确规定,为政府间数据交换提供政策引导,这启示我们很有必要在建设初期从法律上给予数据共享合法性,并制定统一的政策让权限明晰[4]。其次,共享立法的强制性会调动政府部门在数据共享实际运作过程中的积极性[40]。再次,明确的法律和政策可以促进组织间数据共享项目中的双方关系建设,降低数据共享风险(如对数据滥用产生责任担忧),有益于数据共享活动中的信任开发[37]。最后,法规政策还可以减少官僚机构固有的组织结构所带来的挑战[41],支持性法规从地位上赋予数据共享优先地位,为公共部门数据共享举措带来资金和资源支持,以实现可持续发展[3]。但也要注意,由于禁止政府机构在公共安全和国家安全等领域分享敏感和管制数据的政策,数据无法实现全面共享[42]。

同样是运用定量方法实证分析中国的法规政策因素对跨组织数据共享的影响,不同学者却得出了不同的结论。部分研究发现,在中国情境下法规政策对跨部门数据共享具有正向影响[43-44],而Fan等[16]则研究发现法律和政策对中国政府机构之间的G2G数据共享没有显著影响,因为,尽管中央政府在2002年出台了《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》,但地方政府也制定了地方政策法规并继续遵循自己的政策,导致全国范围内的电子政务不兼容问题。

7.政治支持

政府领导层的支持和参与是提高政府跨部门数据共享计划效率和优先级的有效方法[18], 这通过定量分析在统计学意义上得到了验证[16]。如果在地方政府中拥有一名对数据共享感兴趣的领导者,将非常有助于克服数据共享方面的潜在障碍[31],这是因为政治支持可以带来必要的资金和其他资源,以便为数据共享项目提供基础条件。在许多情况下,政府部门在发布有关潜在敏感事件和不确定是否公开的数据之前,需要获得管理层的批准。现任首席官员的政治支持往往会增强基本法律和政策的权威,进而有助于知识网络或数据共享的有序推进[35]。高层领导的行政参与可以给非正式领导人带来示范作用,通过支持非正式领导人的行动,并尊重和确保员工参与组织活动的自主性,来影响员工参与组织活动的意愿,对跨界数据共享产生影响[32]。

(二) 共享抗阻力:障碍因素1.数据安全风险

数据安全是网络安全以及国家安全重要组成部分。政府机构负责搜集、处理以及提供大量公共数据,很多数据具有保密性质,一旦该数据与其他部门共享,数据安全就无法由一个机构控制,这就带来了数据安全的隐患[45]。例如,执法领域的数据非常敏感,刑事案件的内部调查数据是高度机密的,这些保密信息一旦被不法分子利用,极有可能危害政党利益或国家安全,因此设计一个可以处理共享数据访问授权和认证的系统,以此保障政府数据的安全性和保密性极为重要。

2.技术复杂性

技术复杂性指的是部门工作人员对参与机构间共享电子数据所认知的困难程度[46]。它可被分为两个方面:一是开发电子数据共享系统的复杂性;二是实施电子数据共享的复杂性。开发共享系统或实施数据共享需要付出时间和精力,因此降低了复杂技术被采用的可能性[5]。技术复杂性对于机构参与数据共享的意愿具有抑制作用[47]。为了增加政府机构对数据共享的参与,以易于使用和对用户友好的方式设计电子信息共享系统可能会有所帮助[5]。Kim等[48]发现,除了设计用户友好型的IT应用,还可以通过让高层领导使用IT应用来促进组织成员使用新技术的意愿。

3.组织结构

官僚制的正式等级结构可能会制造阻碍组织数据共享活动的障碍[49]。正式化和集权化对多层级组织中的数据共享具有显著的负面影响,集权化可能会阻碍组织间数据交流和合作[47]。政府机构拥有不同的业务程序和工作流程、资源和预算、各自的任务和业务;不同的政府机构可以提供不同级别的数据质量,其跨组织边界共享数据的方法和策略也各不相同,这些特征阻碍了跨部门数据共享[15]。Luna-Reyes等[50]发现制度安排和组织结构不仅型构技术,而且型构组织间信任和政府数据共享。当组织成员的自主权有限并需要获得上级批准才能做出决定时,他们与其他组织共享数据的兴趣大大减少[48]。另外,官僚体制的横向分化也可能构成数据共享的障碍[51]。研究人员还发现,形式化,如正式规则、指导方针和程序以及监管可能也是信息共享的障碍。非正式的结构和自愿安排可能导致员工之间更加灵活和开放的互动,并且似乎比正式和强制协作努力的结构更成功[52]。

4.组织文化差异

价值观和文化差异是最难解决的障碍,结构可以通过政治命令来改变,但价值变化要慢得多[53]。信息和知识的共享可能涉及参与组织之间的复杂交互,因为它们的起源、价值和文化不同[54]。此外,不同的组织单独制定了其运作程序、控制机制和工作流程,这可能会增加数据共享和整合的难度[55]。Drake等[54]确定了公共部门的三个亚文化:政治家、官僚和科学家。每个亚文化倾向于使用不同的数据、信息和知识来完成其工作;利用不同的能力和倾向来收集和获取自己需要的数据;使用具有特定内涵且不易变更的多样化指标,收集不同类别的数据;对其信息的输出也有不同的要求和使用。因此,每个亚文化都认为自己在这个价值链中扮演着不同的角色,有着不同的贡献和目的。这些差异可能导致带来数据共享协调方面的困难。不同组织有不同的使命和运作方式,政府机构培养各自的组织文化和价值观,不同政府机构对数据共享有不同的态度,部门之间的谈判和沟通通常需要时间和成本[15]。此外,政府部门拥有相互竞争的利益, 让多个政府部门在具有不同的组织价值时将目标放在一个共同点上并不是一件容易的工作[23]。

5.预期风险

预期风险是指组织成员对政府间数据共享可能带来的挑战或损失的担忧,它对数据共享活动起到抑制作用[21]。预期风险主要有三种:首先,误解或滥用数据的风险。一种情况是部门采集数据质量得不到保证[56];另一种情况是考虑到其他组织可能滥用数据或可能收到质量低下的数据,并且关于其他政府机构如何处理、使用和保护共享数据的不确定性引发了政府机构作为数据提供者对跨越边界共享数据的责任的担忧[15],这也会给政府数据共享带来阻力[29]。其次,数据共享可能导致敏感数据的泄露。一方面,管理者们担心个人隐私和敏感数据在数据共享过程中的保密问题[3];另一方面,共享数据将参与的部门暴露在公众监督之下,并且跨部门数据共享会增加相关机构受到更多公开审查的可能性,或引起绩效评估[57],此时交流的数据就会变得敏感,降低政府机构共享数据的意愿。最后,失去权威的政治风险。数据通常被认为是组织权力和资源的来源,将己有数据共享给其他组织,有可能有助于实现对方的目标而对自己毫无益处,反而导致权力、影响力和资源的丧失[16]。不过,在国内情境下的研究表明政府部门领导对信息共享存在风险的关注度不及预期收益,他们更期望从政务数据共享中获得益处[58]。

综上所述,影响政务数据共享的因素十分繁杂。另外,由于方法、技术、理论视角等差异,有些研究中的显著影响因素在另一些研究中却变得无关紧要,甚至学者们就同一影响因素也会得出截然相反的结果。因而,在后续研究中需审慎地结合前人研究进行综合分析。此外,虽然本文试图从激励因素和障碍因素两大方面对政务数据共享动力因素进行综述,但也应注意到,这些动力因素绝非彼此孤立的,它们之间既有所重合又相互作用,共同对政务数据共享行为产生影响。

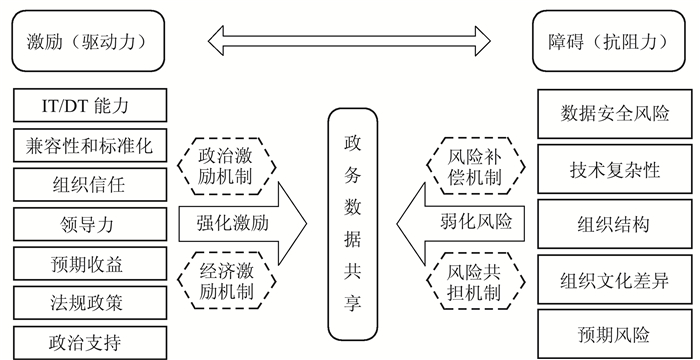

(三) 政务数据共享影响因素的作用机制前面梳理了影响政务数据共享的激励因素和障碍因素,似乎说明在行政环境中存在着作用于政务数据共享的两种对抗力量,而笔者对此分类是希冀在实践中形成激励机制和风险规制相结合的共享动力机制,如图 3所示。具体而言,对于信息技术能力和数字技术能力(IT /DT能力)、兼容性和标准化、组织信任、领导力、预期收益、法规政策和政治支持等因素,要通过政治激励机制或经济激励机制给予政治、经济以及财政等方面的支持;而对于数据安全风险、技术复杂性、组织结构、组织文化差异以及预期风险等因素,要尽量建立风险补偿机制或风险共担机制以规避其风险和成本影响。例如,数据所有者会担心其数据在使用过程中的安全风险和过度使用等问题,这时不应由数据所有者来独自承担责任,风险共担机制的建立就是要明晰责任主体和责任范围,避免增加数据所有者抵触共享的情绪。风险补偿机制也是通过为数据共享部门提供财政、技术或人员等方面的支持来补偿其在数据共享过程中可能损失的成本及可能承担的风险。相比较而言,激励因素更易通过提升部门内部动力来推进共享实现;而障碍因素则更需通过部门外部压力来倒逼共享实现。

|

图 3 政务数据共享的影响因素及作用机制 |

跨组织边界共享数据的能力是优化公共服务供给和通过多个协作环境进行有效决策的先决条件。推动政府跨部门数据共享有助于增强组织间的协同能力,提高政府治理和公共服务水平。在过去30年间,从数据共享影响因素的识别,到其对各个层面产出作用机制“黑箱”的打开,数据共享理论得到了有效发展。然而,政务数据共享的研究依然存在较多关键问题尚不清晰。

第一,对政务数据共享影响因素内部关系的研究不够深入,如法律和政策就对数据共享产生直接和间接的作用,而这种情况也可能存在于其他因素中,因此研究影响因素关系的方向性和依赖性也可能是一个新的研究方向。第二,政务数据共享的情境比较研究依然匮乏,研究发现不同国情下的政务数据共享影响因素有差异,在国家或地区间研究结论存在适用性问题,因此有必要在不同的情境下,如在发达国家和发展中国家,在电子政务发展的不同阶段,检验影响因素的作用程度。第三,有限的研究文献中,采用定量研究方法的文献较少(26篇),仅占18%,有必要进一步用定量方法检验已发现影响因素的作用,在对样本数据的采集、分析期间,注重的仍然只是横剖数据,这会弱化研究中变量因果关系的解释能力,需注重纵向研究方法的运用;从较长的时间里观察和分析政府跨部门数据共享发生和发展过程,分析影响不同部门或跨部门数据共享的诸种因素,深化议题的研究力度,提升研究结论的科学性、可靠性和普适性。第四,对政务数据共享静态障碍机制的研究已取得一定成果,但鲜有探讨政务数据共享影响因素间的动态机制的研究,下一步有必要确定各种障碍背后的作用力并分析其作用机制,进而揭示几大因素是如何共同形塑数据共享的。

| [1] |

邓念国. 体制障碍抑或激励缺失: 公共服务大数据共享的阻滞因素及其消解[J]. 理论与改革, 2017(4): 117-126. |

| [2] |

国务院办公厅政府信息与政务公开办公室. 全国综合性实体政务大厅普查报告[EB/OL]. (2017-11-23)[2020-09-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/23/content_5241582.htm.

|

| [3] |

DAWES S S. Interagency information sharing: expected benefits, manageable risks[J]. Journal of policy analysis and management, 1996, 15(3): 377-394. DOI:10.1002/(SICI)1520-6688(199622)15:3<377::AID-PAM3>3.0.CO;2-F |

| [4] |

LANDSBERGEN JR D, WOLKEN JR G. Realizing the promise: government information systems and the fourth generation of information technology[J]. Public administration review, 2001, 61(2): 206-220. DOI:10.1111/0033-3352.00023 |

| [5] |

AKBULUT A Y. An Investigation of the factors that influence electronic information sharing between state and local agencies[D]. Louisiana: Louisiana State University, 2003.

|

| [6] |

杨建梁, 刘越男. 基于DEMATEL模型的我国政府信息资源跨部门共享的关键影响因素研究[J]. 图书情报工作, 2018, 62(19): 64-76. |

| [7] |

BAJAJ A, RAM S. IAIS: a methodology to enable inter-agency information sharing in egovernment[J]. Journal of database management, 2003, 14(4): 59-80. DOI:10.4018/jdm.2003100104 |

| [8] |

CHEN Z, GANGOPADHYAY A, HOLDEN S H, et al. Semantic integration of government data for water quality management[J]. Government information quarterly, 2007, 24(4): 716-735. DOI:10.1016/j.giq.2007.04.004 |

| [9] |

ALASEM A. An overview of e-government metadata standards and initiatives based on Dublin Core[J]. Electronic journal of e-government, 2009, 7(1): 1-10. |

| [10] |

HEADAYETULLAH M, PRADHAN G K. Interoperability, trust based information sharing protocol and security: digital government key issues[J]. International journal of computer science and information technology, 2010, 2(3): 72-91. DOI:10.5121/ijcsit.2010.2306 |

| [11] |

SCHOLL H J, KUBICEK H, CIMANDER R, et al. Process integration, information sharing, and system interoperation in government: a comparative case analysis[J]. Government information quarterly, 2012, 29(3): 313-323. DOI:10.1016/j.giq.2012.02.009 |

| [12] |

高国伟, 龚掌立, 李永先. 基于区块链的政府基础信息协同共享模式研究[J]. 电子政务, 2018(2): 15-25. |

| [13] |

LEE J K, RAO H R. Exploring the causes and effects of inter-agency information sharing systems adoption in the anti/counter-terrorism and disaster management domains[C]//CUSHING J B, PARDO T A. Proceedings of the 8th annual international conference on digital government research. Pennsylvania: Digital Government Society of North America, 2007: 155-163.

|

| [14] |

LIPS A M B, O'NEILL R R, EPPEL E A. Cross-agency collaboration in New Zealand: an empirical study of information sharing practices, enablers and barriers in managing for shared social outcomes[J]. International journal of public administration, 2011, 34(4): 255-266. DOI:10.1080/01900692.2010.533571 |

| [15] |

YANG T M. The complexity of cross-boundary information sharing: an organizational perspective on Taiwan e-government[C]//FERRIERO D, PARDO T A, QIAN H A, et al. Proceedings of the 6th international conference on theory and practice of electronic governance. New York: Association for Computing Machinery PUB27, 2012: 143-145.

|

| [16] |

FAN J, ZHANG P, YEN D C. G2G information sharing among government agencies[J]. Information & management, 2014, 51(1): 120-128. |

| [17] |

PARDO T, TAYI G. Interorganizational information integration: a key enabler for digital government[J]. Government information quarterly, 2007, 24(4): 691-715. DOI:10.1016/j.giq.2007.08.004 |

| [18] |

YANG T M, WU Y J. Exploring the determinants of cross-boundary information sharing in the public sector: an e-government case study in Taiwan[J]. Journal of information science, 2014, 40(5): 649-668. DOI:10.1177/0165551514538742 |

| [19] |

GIL-GARCIA J R, SAYOGO D S. Government inter-organizational information sharing initiatives: understanding the main determinants of success[J]. Government information quarterly, 2016, 33(3): 572-582. DOI:10.1016/j.giq.2016.01.006 |

| [20] |

KARLSSON F, FROSTENSON M, PRENKERT F, et al. Inter-organisational information sharing in the public sector: a longitudinal case study on the reshaping of success factors[J]. Government information quarterly, 2017, 34(4): 567-577. DOI:10.1016/j.giq.2017.10.007 |

| [21] |

WANG F. Understanding the dynamic mechanism of interagency government data sharing[J]. Government information quarterly, 2018, 35(4): 536-546. DOI:10.1016/j.giq.2018.08.003 |

| [22] |

ZHANG J, DAWES S S. Expectations and perceptions of benefits, barriers, and success in public sector knowledge networks[J]. Public performance & management review, 2006, 29(4): 433-466. |

| [23] |

FEDOROWICZ J, GOGAN J L, WILLIAMS C B. A collaborative network for first responders: lessons from the cap win case[J]. Government information quarterly, 2007, 24(4): 785-807. DOI:10.1016/j.giq.2007.06.001 |

| [24] |

尤佳, 王锐, 徐建平. 基于扎根理论的政府部门间信息共享影响因素研究[J]. 情报杂志, 2014, 33(1): 178-182, 177. |

| [25] |

PREMKUMAR G, RAMAMURTHY K, NILAKANTA S. Implementation of electronic data interchange: an innovation diffusion perspective[J]. Journal of management information systems, 1994, 11(2): 157-186. DOI:10.1080/07421222.1994.11518044 |

| [26] |

ATABAKHSH H, LARSON C, PETERSER T, et al. Information sharing and collaboration policies within government agencies[C]//CHEN H C, MOORE R, ZENG D, et al. 2nd symposium on intelligence and security informatics. Tucson: Intelligence and Security Informatics, 2004: 467-475.

|

| [27] |

BEKKERS V. Flexible information infrastructures in Dutch e-Government collaboration arrangements: experiences and policy implications[J]. Government information quarterly, 2009, 26(1): 60-68. DOI:10.1016/j.giq.2007.09.010 |

| [28] |

CREED W E D, MILES R E. Trust in organizations: a conceptual framework linking organizational forms, managerial philosophies, and the opportunity costs of controls[C]//KRAMER, TYLER. Trust in organizations: frontiers of theory and research. London: Sage Publication, 1996: 16-38.

|

| [29] |

O'TOOLE JR L J, MEIER K J. Modeling the impact of public management: implications of structural context[J]. Journal of public administration research and theory, 1999, 9(4): 505-526. DOI:10.1093/oxfordjournals.jpart.a024421 |

| [30] |

范静, 张朋柱. 基于电子政务环境下的组织间信息共享成功因素模型研究[J]. 情报科学, 2007, 25(7): 1080-1084. DOI:10.3969/j.issn.1007-7634.2007.07.027 |

| [31] |

PARDO T A, CRESSWELL A M, THOMPSON F, et al. Knowledge sharing in cross-boundary information system development in the public sector[J]. Information technology & management, 2006, 7(4): 293-313. |

| [32] |

BELLAMY C, RAAB C. Multi-agency working in British social policy: risk, information sharing and privacy[J]. Information polity, 2005, 10(1/2): 51-63. |

| [33] |

LIU P, CHETAL A. Trust-based secure information sharing between federal government agencies[J]. Journal of the American society for information science and technology, 2005, 56(3): 283-298. DOI:10.1002/asi.20117 |

| [34] |

ROUSSEAU D M, SITKIN S B, BURT R S, et al. Not so different after all: a cross-discipline view of trust[J]. Academy of management review, 1998, 23(3): 393-404. DOI:10.5465/amr.1998.926617 |

| [35] |

AKBULUT A Y, KELLE P, PAWLOWSKI S D, et al. To share or not to share? Examining the factors influencing local agency electronic information sharing[J]. International journal of business information systems, 2009, 4(2): 143-172. DOI:10.1504/IJBIS.2009.022821 |

| [36] |

ZHENG L, DAWES S, PARDO T A. Leadership behaviors in cross-boundary information sharing and integration: comparing the US and China[C]//JANOWSKI T, DAVIES J R. Proceedings of the 3rd international conference on theory and practice of electronic governance. New York: Association for Computing Machinery, 2009: 43-50.

|

| [37] |

EGLENE O, DAWES S S, SCHNEIDER C A. Authority and leadership patterns in public sector knowledge networks[J]. The American review of public administration, 2007, 37(1): 91-113. DOI:10.1177/0275074006290799 |

| [38] |

锁利铭. 府际数据共享的双重困境: 生成逻辑与政策启示[J]. 探索, 2020(5): 126-140. |

| [39] |

李重照, 黄璜. 中国地方政府数据共享的影响因素研究[J]. 中国行政管理, 2019(8): 47-54. |

| [40] |

杨会良, 陈兰杰. 基于扎根理论的跨部门政务信息共享影响因素实证研究[J]. 情报杂志, 2016, 35(11): 158-164. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2016.11.029 |

| [41] |

GIL-GARCIA J R, PARDO T A. E-government success factors: mapping practical tools to theoretical foundations[J]. Government information quarterly, 2005, 22(2): 187-216. DOI:10.1016/j.giq.2005.02.001 |

| [42] |

RAMON GIL-GARCIA J, CHENGALUR-SMITH I S, DUCHESSI P. Collaborative e-government: impediments and benefits of information-sharing projects in the public sector[J]. European journal of information systems, 2007, 16(2): 121-133. DOI:10.1057/palgrave.ejis.3000673 |

| [43] |

FAN B. Achieving horizontal integration of municipal e-government in China: assessment of managerial mechanisms[J]. Information development, 2013, 29(4): 333-348. DOI:10.1177/0266666912465873 |

| [44] |

王鹏, 丁艺, 魏必. 整体政府视角下的政务信息资源共享影响因素——基于结构方程的实证研究[J]. 电子政务, 2019(9): 96-105. |

| [45] |

SCHWAIG K S, SEGARS A H, GROVER V, et al. A model of consumers' perceptions of the invasion of information privacy[J]. Information & management, 2013, 50(1): 1-12. |

| [46] |

MOORE G C, BENBASAT I. Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation[J]. Information systems research, 1991, 2(3): 192-222. DOI:10.1287/isre.2.3.192 |

| [47] |

AKBULUT-BAILEY A Y. Information sharing between local and state governments[J]. Journal of computer information systems, 2011, 51(4): 53-63. |

| [48] |

KIM S, LEE H. The impact of organizational context and information technology on employee knowledge-sharing capabilities[J]. Public administration review, 2006, 66(3): 370-385. DOI:10.1111/j.1540-6210.2006.00595.x |

| [49] |

TSAI W. Social structure of "coopetition" within a multiunit organization: coordination, competition, and intraorganizational knowledge sharing[J]. Organization science, 2002, 13(2): 179-190. DOI:10.1287/orsc.13.2.179.536 |

| [50] |

LUNA-REYES L F, GIL-GARCIA J R, CRUZ C B. Collaborative digital government in Mexico: some lessons from federal web-based interorganizational information integration initiatives[J]. Government information quarterly, 2007, 24(4): 808-826. DOI:10.1016/j.giq.2007.04.003 |

| [51] |

WILLEM A, BUELENS M. Knowledge sharing in public sector organizations: the effect of organizational characteristics on interdepartmental knowledge sharing[J]. Journal of public administration research and theory, 2007, 17(4): 581-606. |

| [52] |

MILWARD H B. Inter organizational policy systems and research on public organizations[J]. Administration & society, 1982, 13(4): 457-478. |

| [53] |

GODFREY M, HARDY B, WISTOW G. Situation in England[C]//RAAK A, MUR-VEEMAN I. Integrated care in Europe: description and comparison of integrated care in six EU countries. Maarssen: Elsevier, 2003: 145-167.

|

| [54] |

DRAKE D B, STECKLER N A, KOCH M J. Information sharing in and across government agencies: the role and influence of scientist, politician, and bureaucrat subcultures[J]. Social science computer review, 2004, 22(1): 67-84. DOI:10.1177/0894439303259889 |

| [55] |

PARDO T A, CRESSWELL A M, DAWES S S, et al. Modeling the social & technical processes of interorganizational information integration[C]//PALPH H, SPRAGUE J R. Proceedings of the 37th annual hawaii international conference on system sciences. washington D C: IEEE Computer Soclety, 2004: 8.

|

| [56] |

吕欣, 裴瑞敏, 刘凡. 电子政务信息资源共享的影响因素及安全风险分析[J]. 管理评论, 2013, 25(6): 161-169. |

| [57] |

CLARKSON G, JACOBSEN T E, BATCHELLER A L. Information asymmetry and information sharing[J]. Government information quarterly, 2007, 24(4): 827-839. DOI:10.1016/j.giq.2007.08.001 |

| [58] |

胡平, 张鹏刚, 叶军. 影响地方政府部门间信息共享因素的实证研究[J]. 情报科学, 2007(4): 548-556. DOI:10.3969/j.issn.1007-7634.2007.04.016 |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23