据中国互联网络信息中心2019年6月公布的数据显示,社交媒体在中国普及率达61.2%,已有8.54亿公民通过智能手机或其他无线设备上网[1]。社交媒体以其爆炸性的增长和广泛的应用,改变了组织知识生态系统以及员工沟通、分享、互动和合作的方式。社交媒体工具逐渐渗透到工作场所,企业也在有策略地使用这些工具来支持员工,改善企业的业务活动。例如,企业利用Facebook、Twitter和LinkedIn等公共性的社交媒体进行营销、招聘、创新等工作[2]。随着社交媒体平台在商业环境下的进一步拓展,企业开始向组织内部引进社交媒体,如微软Yammer、Facebook Workplace、Joywok、阿里钉钉、企业微信、飞书等。不同类型的社交媒体平台在企业中可以兼容并存,员工运用不同类型的社交媒体应用程序进行外部沟通和内部协作。社交媒体平台的盛行引起社会和学术界关注,大部分学者都验证了社交媒体在工作场所使用的积极效果,但由于对社交媒体划分维度的不同,对其使用效果还存在争议。例如,Van Zoonen等[3]认为,与工作相关的社交媒体使用是员工边界冲突的根源,进而导致情绪衰竭;Wushe等[4]表示,在Facebook、WhatsApp、Twitter和LinkedIn等社交媒体上花费的时间对员工的工作效率有负面影响。因而本研究从网络内容价值的角度出发,探讨工作导向和社交导向的社交媒体对员工行为的影响。

已有研究表明,社交媒体作为一组集聚技术功能和社交功能的互联网应用程序,使人们能够聚集、分享、储存和整合各种渠道的知识[5]。因此,社交媒体提供了一个环境,使员工能够联系并受益于有价值的知识交流。现有研究一直关注于社交媒体如何改变和影响知识相关活动(如知识获取、知识共享、知识管理)[6-8],但还没有一项研究考察了将社交媒体用于知识获取与员工合作之间的关系。对后者的合作行为研究至关重要,因为组织需要证明员工在社交媒体上投资的时间和精力是有价值的。目前对员工合作行为的研究主要集中在个人内部因素(如个性、认知风格、价值取向)以及组织和环境因素(如组织支持、领导风格等)对员工合作行为的影响[9-11]。然而,仅仅基于个人或组织视角,对员工合作行为的研究忽略了一个事实,即个体合作行为表现是由他们所嵌入的关系和社会网络驱动的。这其实是至关重要的,因为人们越来越认识到,合作不是孤军奋战,而是一个与他人互动的过程,在这个过程中,社会网络和信息交互可以显著影响个体的行为和态度[12]。对于员工合作行为,不仅要着眼于影响个体认知过程的因素,还要着眼于工作环境中影响合作为行为的因素,如关系网络和信息交互等。

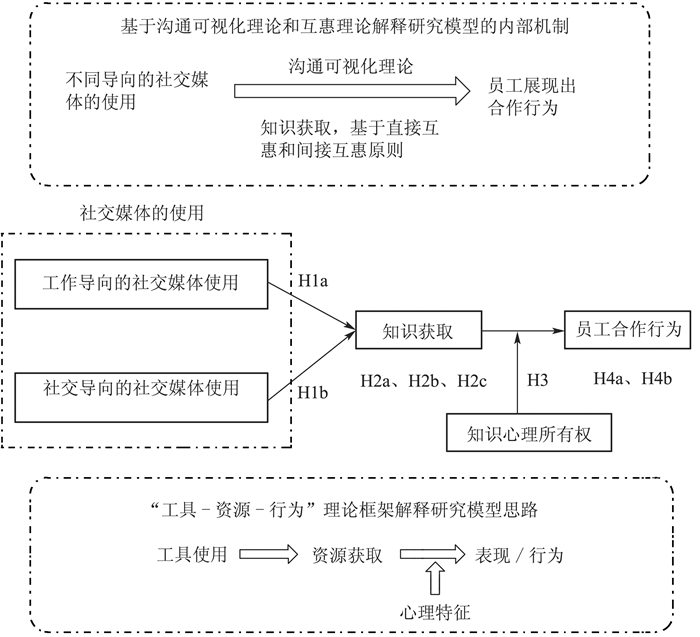

虽然已有大量文献关注社交媒体、员工合作行为以及知识获取,但迄今还没有学者通过理论分析和实证检验探讨三者之间的因果关系,忽视了不同类型的社交媒体使用是如何影响知识获取进而影响员工合作行为的这一具有重要学术价值和应用价值的研究课题。因此,本研究基于沟通可视化理论和互惠理论,探讨不同类型的社交媒体使用影响知识获取作用于员工合作行为,并同时探讨知识心理所有权在这其中可能存在的调节作用。本研究通过MPLUS及SPSS层次回归分析的方法进行实证检验,深入剖析社交媒体影响员工合作行为的内部作用机制,从而揭示现实生活中员工使用社交媒体同领导及同事进行合作过程中的内心活动。

二、文献综述与研究假设 (一) 社交媒体学术界使用不同的术语描述社交媒体,如Web2.0、社交网站、社交软件、社交媒体等。Mayfield是最早定义社交媒体的学者之一,他认为社交媒体是在线式媒体的总称,具有参与、公开、交流、对话、社区、连通的特点,能够赋予个人传播创造内容的能力[13]。这个概念一经提出,就引起学者们的普遍关注和深入研究。目前得到广泛认可的是Kaplan等[14]的定义,他们从媒体丰富性和社会存在的角度,将社交媒体定义为建立在Web 2.0的思想形态和技术基础之上的一组允许用户创建、交换和分享生成内容的互联网应用程序。随着信息时代的到来,社交媒体从最初的单项Web 2.0技术,比如即时通信软件、Weblogs、Wiki等,向多种技术和功能整合的平台模式转变。

学者们基于不同角度对社交媒体进行分类。第一类,从组织行为研究的角度将社交媒体分为两类:企业社交媒体和公共社交媒体[15]。企业社交媒体强调组织内实施的企业社交媒体应用平台;公共社交媒体则由商业提供商(如Facebook和Twitter)开发和管理,通常免费提供使用。第二类,从使用目的的角度出发,将社交媒体的使用分为工作场所使用和非工作场所使用。例如,Van Zoonen等[15]基于边界理论认为工作领域和非工作领域是两个不同的领域。第三类,从网络内容价值的角度出发,基于工具性价值或情感性价值为核心的社会化媒体分类标准[16]。例如,Song等[17]将社交媒体分为工作导向和社交导向两类。在本研究中借鉴其分类标准,区分了工作导向的社交媒体和社交导向的社交媒体。

在工作场所中,工作导向型社交媒体可以通过网络平台来加强资源的创建、协作以及促进与工作相关的核心信息和知识的交流,如任务管理、跟踪任务进展、安排工作计划和企业内部的正式沟通等[18]。通过使用工作导向的社交媒体,员工可以获得与工作相关的积极成果,如提高沟通效率、增加工作相关知识、提升工作绩效等[19]。与工作导向型社交媒体的工具性有关,工作导向型社交媒体具有私密性、企业性、非正式程度较低等特征[20],如微软Yammer、Facebook Workplace、WhatsApp Business、IBM Connections、Joywok、阿里钉钉、企业微信、飞书等。而以社交导向的社交媒体是指社交导向网络应用平台,员工通过交换社会和个人信息,加强人际联系;通过社会和情感支持、规范性的期望影响个体的身份认同[21]。与其情感价值性质相关,以社交化为导向的社交媒体具有流行性、公共性、个人性和非正式性等特征,如Facebook、微信、微博、Twitter和WhatsApp。

(二) 社交媒体和员工合作行为员工合作行为是指员工对组织目标的认可,并且愿意与周边同事一起协作、努力,共同解决问题,从而实现组织目标的一种行为[22]。在已有的研究中,学者们对影响员工合作行为的探讨主要集中于个人内部因素(如性格、认知风格、价值取向)以及组织和环境因素(如组织支持、领导风格、工作氛围)。例如,刘耀中等[9]通过采用囚徒困境游戏范式考察个体的合作行为,发现高人际控制感条件下个体做出合作行为的频率显著高于低人际控制感条件下。Cohen等[23]在混合动机博弈环境中进行对比实验,结果表明与任务相关的沟通通过激活与公平和信任有关的人际规范促进了个体合作行为的发生。事实上,员工合作行为处于一个与他人交互的动态过程中,不仅受到个体和组织因素的影响,还会被他们所嵌入的关系网络和信息系统驱动。

Leonardi等[24]从技术能供性视角分析社交媒体的特征,认为组织为工作目的而设计和实施的工作型社交媒体具有可见性、可编辑性、可联系性和持久性等特点。基于“谁知道什么”和“谁认识谁”的沟通可视化理论,社交媒体增强了员工的行为、知识、偏好以及沟通网络的可见性,加强了人与信息的联系,当员工在企业Wiki中添加条目时,将创建者和内容连接并使他人可见。社交媒体为沟通内容透明化和网络关系透明化的实现创造了条件,从而影响员工合作行为。首先,员工使用社交媒体时,出于工作需要与他人信息交互,在这个过程中通过两个机制影响员工合作行为,一是企业内部信息沟通双方身份的可见性增强彼此情感强度并建立相互的信任;二是企业内部员工沟通内容以及信息交换行为的可见性减小机会主义行为的发生,减少“搭便车”现象。在这个社会交互过程中,提高员工感受到合作伙伴的可信赖程度[25],进而促进彼此之间的合作行为。其次,Balliet[26]对以往有关沟通机制在社会两难困境中如何影响合作的研究进行了元分析,结果发现沟通可以促进合作,且直接沟通效果优于间接沟通。也有研究表明在工作中使用社交媒体提高了信息传播速度和信息再利用率,改善了员工之间的纵向和横向沟通[27]。因此,本研究认为工作型社交媒体提供了一个可供企业内部员工沟通和交流的平台,提高了沟通的有效性和可靠性,促使彼此间合作行为的增强。

同时,Song等[17]认为社交导向的社交媒体更注重信息传播的广度、使用的丰富性和灵活性。例如,微信允许用户创建自己的个人表情包,以丰富交流和互动;允许查看联系人的个人动态。因此,社交型社交媒体有利于员工获得归属感和发展与他人关系。此外,社交媒体创建的在线社交网络是对离线网络的有益补充,允许员工了解同事的详细信息(如个人背景、性格特征和兴趣),减少对他人行为和意图的不确定性,实现关系网络透明化,维护在线环境下的可持续社交互动[28]。在这个过程中,员工社会资本形成表现为网络关系纽带、共同愿景和信任[29],促进员工合作行为。也有研究发现当个体处于同一社会网络,个体观察到彼此具有相似之处(如共同利益、相似的价值观和共同的经验)时,他们更容易彼此理解,被更多地吸引和同情,并因此增加亲密感[30],从而有利于合作行为。综上分析,提出以下假设:

H1a:工作导向的社交媒体使用正向影响员工合作行为。

H1b:社交导向的社交媒体使用正向影响员工合作行为。

(三) 知识获取的中介作用知识获取是组织或个人获取和同化外部已存在的知识或内部形成的不同于现有知识的新知识的社会互动过程[31]。它反映了知识通过四种模式从内隐知识到外显知识的迭代转换,即社会化,外部化,组合和内部化[32]。知识作为一种重要的组织资源,是员工在激烈的、动态的环境中获取竞争优势的基础。已有研究证明,社交媒体应用程序为个人的知识寻求活动赋予了权力,使人们能够创建、访问、扩展和共享社会知识的存储库[33]。因此,社交媒体加速并加强了一个人的社会系统与其认知过程之间的相互作用和知识迭代转换的螺旋过程,极大地改变了员工的知识交互方式,使其能够在组织内外以持续和非正式的方式高效地开展知识获取活动。

此外,知识获取也成为促进员工合作行为的重要驱动因素。在理性假设的前提下,能够支撑个体从事代价高昂但对其他个体有好处的合作行为往往是“胡萝卜”(利诱)或“大棒”(威胁)[34]。而在这其中,获取的知识成为促进员工合作行为的关键“胡萝卜”。互惠理论认为,一方给予另一方资源或帮助时,后者会尽量给予相同的回报[35]。根据互惠行为双方是否重复,可分为直接互惠和间接互惠。直接互惠可解释个体间长期、多次互动过程中的合作行为;间接互惠则对现实社会中单次交互情境中的合作行为做出较好解释[36]。一方面,当员工从外部或同事间获取了新知识、新技能后,基于直接互惠原则,员工也会相应地向知识提供者给予直接利益的回馈,这种一来一往的重复性行为,加强了彼此间合作。另一方面,员工通过知识获取活动,将外部知识通过与他人协作、沟通内化为自己可重复利用的知识,并与他人进行分享。在这个交换过程中,基于间接互惠原则,员工出于更好地建立关系网络、维护和巩固人际联系以追求更长远利益的目的,会展现出更多的利他、助人等亲社会行为,从而促进了员工合作行为的发生[37]。

基于上述的讨论,可以发现知识获取在社交媒体的使用在促进员工合作行为之间扮演着重要的中介作用。同时,现有研究表明,在工作和团队任务中更容易产生合作行为[9]。相比较于社交导向的社交媒体使用,工作导向的社交媒体使用更加促进了工作内容、组织信息以及工作技能等知识的传递[38],出于维护关系以及互惠原则的需要,员工更愿意展现出合作行为。综上分析,提出以下假设:

H2a:知识获取在工作导向的社交媒体使用和员工合作行为之间起中介作用。

H2b:知识获取在社交导向的社交媒体使用和员工合作行为之间起中介作用。

H2c:知识获取的中介作用对工作导向的社交媒体使用效果比社交导向的社交媒体使用效果更强。

(四) 知识心理所有权的调节作用知识心理所有权是一种重要的心理特征变量,即个体在内心深处认为这些知识归自己所有[39]。众所周知,知识具有公共性的特点,生产成本高,使用非排他性,但传播成本低。知识一旦转移或共享,其专有权就会丧失,而专有权始终作为员工价值的一种体现,是员工职业安全的保障。然而在合作的过程中必然包含着知识的协作、知识的转移和共享[40],这意味着员工要主动分享自己所掌握的知识或技能,而这往往是知识心理所有权高的员工所不愿意看到的。因而员工是否愿意主动展现利他性的合作行为不仅受知识获取的影响,而且会受到知识心理所有权的重要影响。

已有研究文献为这一推论提供了潜在的证据,例如,Lee等[41]通过研究发现心理所有权对个体的行为和态度会产生显著的影响,并实证检验了心理所有权会增强贡献行为的产生。王艳子等[42]发现心理所有权体验较高的个体对目标有较高的保护欲望,一旦失去对占有物的控制感,会容易产生抵触行为。根据心理所有权理论,心理所有权会导致个体不愿意展现过多的主动性行为(如合作、共享)[43]。高知识心理所有权的员工会表现出较强的知识保护和知识占有欲望,而个体的占有欲望会主动增强、保护和控制所有权的目标(如知识),因而往往不愿意进行合作行为,以防止其知识泄漏或知识优势丧失。刘耀中等[9]研究发现外部资源对员工合作行为的影响过程中会受到员工个体特征的调节作用,这种个体特征包括员工认知、心理状态、情绪等。即当知识获取影响员工合作行为时,员工若拥有高的知识心理所有权,那么知识获取促进员工合作行为的效果很可能受到抑制。综上分析,提出以下假设:

H3:知识心理所有权负向调节知识获取与员工合作行为之间的关系。

基于上述假设,进一步提出被调节的中介模型。具体来说,当有高知识心理所有权时,员工表现为通过工作导向或社交导向的社交媒体使用增加了知识获取的渠道、广度和深度,而基于保护知识优势的动机,他们更不愿意将掌握到的知识同他人分享、协作、整合,因而降低了知识资源在此过程中的中介作用;相反地,当有低知识心理所有权时,员工并没有把通过社交媒体工具获取的知识据为己有的强烈欲望,因而并不排斥同他人分享、协作、整合资源。综上分析,提出以下假设:

H4a:知识心理所有权负向调节知识获取在工作导向的社交媒体使用之间的中介作用,即知识心理所有权越高,知识获取在这其中的中介作用越弱。

H4b:知识心理所有权负向调节知识获取在社交导向的社交媒体使用之间的中介作用,即知识心理所有权越高,知识获取在这其中的中介作用越弱。

综上所述,基于沟通可视化理论和互惠理论,考虑知识获取与知识心理所有权的被调节的中介作用,建立不同导向的社交媒体使用对员工合作行为影响模型,如图 1所示。

|

图 1 不同导向的社交媒体对员工合作行为影响模型 |

本研究所采用的数据均来源于2019年3月至5月问卷调查采集的数据。调查对象为主要分布在珠江三角洲、长江三角洲等地区具有1年以上工作经验的企业员工和高管。问卷发放方式主要有以下三种:一是利用华南理工大学MBA、EMBA、非全日制MPACC等课间请学员现场填写并收回;二是通过企业现场走访调研,利用研究者的社会关系,委托企业高管和员工填写问卷并收回;三是通过电子邮件及网络问卷的方式,由调查对象在线填写问卷并提交。数据收集前后共耗时两个月,共发放纸质版问卷和电子版问卷约415份,收回问卷254份,剔除其中无效、填写时间较短以及未填写完整的问卷42份,有效问卷212份,有效回收率51.1%。调查对象样本基本情况如下:女性占53.9%;男性占46.1%;从学历水平看,高中及以下占10.1%, 中专或大专占12.6%,本科占62.1%,硕士及以上占15.2%;从职位层级看,普通员工占65.2%,基层管理人员占19.7%, 中层管理者占10.9%,高层管理人员占4.2%。从行业分布来看,42.5%的人来自服务业,25.0%的人来自制造业,32.5%的人来自其他行业。本研究样本符合普遍性、多样性和适用性原则。

(二) 研究工具本研究量表均来自国内外成熟的量表。各量表采用“likert 5级量表”,1~5代表对问题项的符合程度,其中“1”代表“完全不符合”,“5”代表“完全符合”。

社交媒体使用:采用Song等[17]、Gonzalez等①和张新等[44]编制的量表,分为两个维度,其中工作导向的社交媒体使用共5个题项,包括“我使用社交媒体与他人分享自己在个别项目领域的知识和技术”、“我使用社交媒体用于设置群组来与同事讨论工作项目的信息”和“我使用社交媒体用于存储、分享企业文档信息”等;社交导向的社交媒体使用共4个题项,包括“我使用社交媒体用于与公司内部的员工交朋友”和“我使用社交媒体用于找到兴趣相投的人”等。

① GONZALEZ E,LEIDNER D,RIEMENSCHNEIDER C,et al.The impact of internal social media usage on organizational socialization and commitment [C]// International Conference on Information Systems,2013(5):3969-3986.

知识获取测量:采用黄维德等[45]研究的量表,共分为4个题项,包括“我紧密关注专业领域的发展动态”和“我主动搜寻和学习工作所需的知识技能”等。

员工合作行为:采用杜鹏飞[22]编制的量表,共5个题项,包括“我会主动与同事讨论问题,以寻求双方都能接受的问题解决办法”和“在我的部门中存在良好的交流与沟通”等。

知识心理所有权:采用Pierce等[43]开发的量表,共有4个题项,包括“我喜欢独自掌握技能和想法的感觉”和“我觉得有必要保护自己的知识成果,以防被同事占用”等。

控制变量:参考以往研究[46-47],员工的背景变量影响合作行为,如男、女在性别上表现出的合作意愿的差异;个体随年龄的增长,其合作意愿、知识结构有所改变;工作年限的长短反映员工对企业资源的熟悉和掌握度,从而在知识获取行为上表现出差别;学历(受教育程度)通过改变人的知识结构而影响合作行为。此外,员工所在行业也是重要影响因素,不同行业具有独特的知识获取渠道、分享方式和行为范式,从而对各自组织内员工的合作行为产生不同方式的影响。由于本研究相关分析的结果表明,学历在样本中与各变量没有显著相关性,因此本研究选取性别、年龄、工作年限、职位层级、行业作为控制变量。关于行业,本研究构造了两个哑变量来反映三种不同类型,分别是服务业、制造业和其他行业。

四、研究结果分析 (一) 信度和效度分析为确保所采用量表的适用性,包括概念、文化和时间上的适用性。本研究采用的量表均来自于国内外权威期刊上所发表的变量测量量表,测题的效度上已得到普遍认可。同时考虑到中国情境下语义的差异,本研究邀请了2名学者和3名博士生针对翻译完成的量表题项进行讨论并完善,并对问卷收集的数据进行了信度分析。本研究采用克隆巴赫信度系数(Cronbach's α)和组合信度系数(CR)来检查量表的信度。结果显示:工作导向的社交媒体使用量表Cronbach's α系数为0.90,工作导向的社交媒体使用量表Cronbach's α系数为0.82,知识获取量表的Cronbach's α系数为0.85,员工合作行为量表的Cronbach's α系数为0.87,知识心理所有权量表的Cronbach's α系数为0.90,所有变量的Cronbach's α系数均大于0.82,同时组合信度(CR)值也均大于0.84,说明量表的信度较好。

本研究从内容效度、聚合效度和判别效度三个方面检验量表的有效性。首先,在内容效度上,本研究采用的量表均为国内外学者开发的成熟量表,并对其加以完善,因此可以保证本问卷具有良好的内容效度;其次,采用平均萃取方差(AVE)值判断量表的聚合效度,一般而言,AVE值大于0.5即满足要求,而本研究所有构念的AVE值均大于0.57,说明量表具有良好的聚合效度;最后,本研究采用构念AVE值的平方根与其他所有构念之间的相关系数进行比较来检验量表的判别效度。AVE值平方根与相关系数如表 1所示。从中可以看出,各变量的AVE值平方根均大于与其他变量两两之间的相关系数,说明本研究采用的量表具有很好的判别效度。

| 表 1 AVE值平方根与相关系数 |

为了尽可能避免共同方法偏差对结果产生的影响,本研究采用Harman单因素检验法对样本数据进行共同方法偏差检验,对所有题项进行未旋转的主成分因子分析。其结果显示,Kaise-Meyer-Olkin检验统计量(KMO)为0.886,卡方(χ2)为3 111.638,显著性sig值(p值)小于0.000 1,不能析出一个能够解释大部分方差的因子,其中特征值最大的第一个主因子的方差解释率为38.576%,小于40%的要求。因此认为本研究的共同方法偏差在可接受范围内。

(三) 描述性统计分析本研究使用SPSS22.0统计软件对变量进行描述性统计。结果显示各主要变量之间存在着显著的相关性。工作导向的社交媒体使用、社交导向的社交媒体使用和知识获取均与员工合作行为显著正相关。同时,工作导向的社交媒体使用与知识获取显著正相关(相关系数r=0.43,p < 0.01);社交导向的社交媒体使用与知识获取也显著正相关(相关系数r=0.39,p < 0.01),各变量的均值、标准差和相关系数矩阵如表 2所示。

| 表 2 各变量的均值、标准差和相关系数矩阵 |

本研究采用SPSS22.0统计软件对样本数据进行层次多元回归分析,检验工作导向的社交媒体使用、社交导向的社交媒体使用和知识获取对员工合作行为的影响。并对所有的检验模型进行共线性诊断,以检查可能存在的多重共线性问题。一般而言,方差膨胀因子(VIF)小于10,说明多重共线性问题不严重。经过数据分析后显示,本研究VIF最大值为3.109,说明不存在严重的多重共线性问题。

1. 主效应分析主效应用以检验工作导向的社交媒体使用和社交导向的社交媒体使用对因变量员工合作行为的影响,多元回归统计分析结果如表 3所示。根据层级回归法步骤,首先将员工合作行为设定为因变量,并依次将控制变量(员工性别、年龄、工作年限、职位层级和行业)、工作导向的社交媒体使用、社交导向的社交媒体使用放入回归方程进行分析。从表 3模型1和模型2可以发现,模型1方差分析表中的p值大于0.05,且调整的多元相关平方(R2)为0.01,说明模型解释能力不足,控制变量对员工合作行为作用不显著。而模型2增加两个自变量后,p < 0.001,同时调整的R2增加到0.17,模型的解释能力增加了0.16。模型2中工作导向的社交媒体使用(回归系数β1=0.28,p < 0.001)、社交导向的社交媒体使用(回归系数β2=0.18,p < 0.05)对员工合作行为正向作用显著。因此,假设1a、1b通过检验。

| 表 3 多元回归统计分析结果(N=212) |

为了探究知识获取在社交媒体的使用与员工合作行为之间是否存在中介作用,本研究采用模型3、模型4、模型7和模型8进行层次回归分析来进行验证。Baron等[48]认为中介效应的检验要符合下述四个条件:一是自变量能显著影响因变量;二是自变量能显著影响中介变量;三是中介变量显著影响因变量;四是中介变量和自变量同时纳入模型时,中介作用显著而自变量的作用完全消失,说明中介变量为完全中介,若中介作用显著而自变量的作用部分消失或减弱,则说明中介变量为部分中介。从表 3结果中可以看出,模型2说明两个自变量均对因变量具有显著的正向影响(β1=0.28,p < 0.001;β2=0.18,p < 0.05),模型7和模型8说明自变量能够显著正向影响中介变量(β1=0.29,p < 0.001;β2=0.25,p < 0.001)。其次,模型3说明知识获取显著正向影响员工合作行为(β=0.69,p < 0.001)。最后在模型4中,当同时把工作导向的社交媒体使用、社交导向的社交媒体使用和中介变量知识获取纳入回归模型中时,两个自变量对因变量的相关系数都分别下降,且作用不显著(β1=0.10,p>0.05;β2=0.03,p>0.05)。而知识获取仍然显著正向影响员工合作行为(β=0.63,p < 0.001),说明知识获取在社交媒体的使用与员工合作行为之间起完全中介作用。因此,假设2a、2b得到验证。

为了进一步验证假设2c,本研究采用Mplus7.0软件进行间接效应的强弱对比分析。路径1为工作导向的社交媒体通过知识获取影响员工合作行为路径,路径2为社交导向的社交媒体通过知识获取影响员工合作行为路径。间接效应对比结果如表 4所示,从中不难看出,两条路径的间接效果均显著(β1=0.16,p=0.01;β2=0.13,p=0.03),但是两者差异值(Diff)并不显著(Diff=0.03;p=0.81)。这说明知识获取的中介作用在工作导向的社交媒体使用效果并不强于社交导向的社交媒体使用,所以假设2c并不支持。可能的解释是,社交和工作获取的知识用于合作行为上并没有太大区分。

| 表 4 间接效应对比结果 |

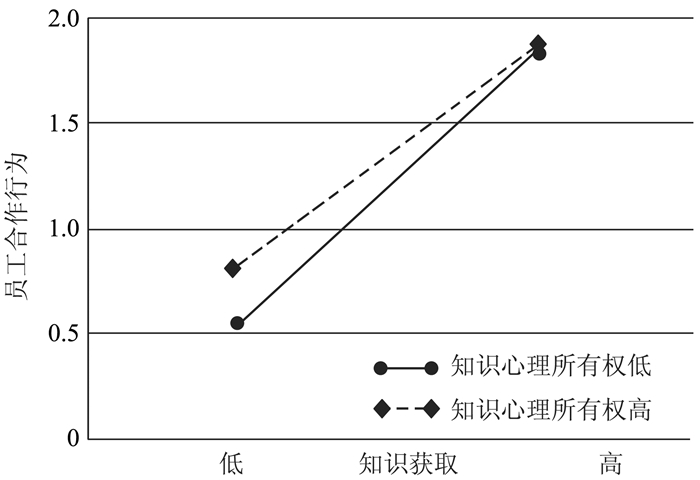

为了进一步检验知识心理所有权在知识获取与员工合作行为之间的调节作用,分别构建模型5和模型6,同时引入了知识获取、知识心理所有权以及知识获取与知识心理所有权交互项。为了避免可能存在的多重共线性问题,本研究首先将知识获取和知识心理所有权进行中心化处理,并将中心化处理的知识获取和知识心理所有权相乘构建其交互项。同时,相关研究[49]指出当自变量和调节变量均为连续变量时,主要依据交互项系数的显著性来判断调节效应。从模型5和模型6所展示结果,可以看到模型6在模型5的基础之上引入交互项后,模型调整后的R2得到提高,说明模型的解释能力得到增强,且交互项回归系数显著(β=-0.79,p < 0.01)。上述结果说明知识心理所有权在知识获取和员工合作行为之间的调节效应显著。因此,假设3也得到验证。

为了更好地分析知识心理所有权的调节效应,本研究采用Aiken和West[50]的方法将知识心理所有权按均值加一个标准差和减一个标准差分为高知识心理所有权组和低知识心理所有权组(+SD,-SD),并绘制调节效应交互作用图,如图 2所示。可以看出,不同水平知识心理所有权代表的斜率不同。知识心理所有权水平越低,知识获取与员工合作行为的正向关系越强,表明知识心理所有权负向调节了知识获取和员工合作行为之间的关系。因而,假设3同样得到验证。

|

图 2 调解效应交互作用图 |

为了检验可能存在的被调节的中介效应,本研究采用Process插件中的Bootstrap方法进行检验,具体结果如表 5所示。从表 5中,本研究发现在低的知识心理所有权水平下,工作导向的社交媒体使用对员工合作行为的间接影响较强(r=0.197,置信区间=[0.106,0.290]),95%置信区间不包含0,说明中介效果显著,在中水平和高水平的工作导向的社交媒体使用95%置信区间也均不包含0,说明中介效果同样显著。同理,本研究发现社交导向的社交媒体使用的95%置信区间也不包含0,说明中介效果显著。

| 表 5 Process有调节的中介作用分析结果 |

上述结果说明,在不同高低的知识心理所有权水平下,知识获取在不同导向的社交媒体使用与员工合作行为之间的中介效果一直显著。此时仍然需要判断在不同调节变量高低的水平下,被调节的中介效应是否存在显著差异。从表 5不同水平的间接效应值的差异可以看出,高水平与低水平之间的差异值较小,这说明被调节的中介效应并不显著,即假设4a、4b并未获得支持。

五、研究结论及启示 (一) 研究结论本研究通过将知识资源作为吸引员工展现合作行为的“胡萝卜”,并基于沟通可视化理论与互惠理论来探讨组织中普遍存在的员工使用社交媒体进行合作这一现象的背后深层原因。实证结果支持了假设1a和假设1b,即工作导向的社交媒体和社交导向的社交媒体使用均正向影响员工合作行为。说明社交媒体作为一组兼具信息技术功能和社交功能的互联网应用程序,为沟通信息透明化和关系网络透明化的实现创造了条件,影响着员工合作行为。实证结果支持了假设2a和假设2b,即知识获取在工作导向和社交导向的社交媒体使用与员工合作行为之间起完全中介作用。这说明工作和社交两种导向的社交媒体使用并不会直接正向影响员工合作行为。同时也符合经济学上的理性经济人假设,作为一个理性的经济人,能够支撑他们从事代价高昂但对其他人或组织有利的行为往往是因为有“大棒”或“胡萝卜”的存在,因而社交媒体往往成为获取“胡萝卜”的关键手段或渠道。这一发现为解决如何在组织中让人们不顾自身利益或与自身利益相结合而合作的组织困境提供了思路,“大棒”往往不是促使员工合作行为的最佳选择,而“胡萝卜”反而会带来更好的效果。但遗憾的是,本研究发现假设2c并不成立,即工作导向的社交媒体使用对员工合作行为的间接效果并没有显著强于社交导向的间接效果,可能因为社交和工作获取的知识用于合作行为上并没有太大区分。实证结果支持了假设3,即知识心理所有权在知识获取与员工合作行为之间起负向调节作用,知识心理所有权越低,知识获取与员工合作行为的正向关系越强。被调节的中介效应假设4a和4b没有得到验证。可能的解释是,无论是以工作还是社交为目的,社交媒体的使用过程中知识、信息资源转移、共享不可避免,从而正向促进了员工的合作行为,这一过程很难受到个体知识控制欲望的负向调节。

(二) 启示 1. 理论意义首先,当前关于社交媒体的研究是一个新兴且日益被重视的研究领域,本研究成果拓展和丰富了社交媒体的相关理论。本研究从网络内容价值视角,即根据工具性价值或情感性价值为核心的社会化媒体分类标准,将社交媒体使用分为工作导向和社交导向两个维度,有利于厘清社交媒体对员工行为的具体作用效果,完善了社交媒体对组织和个人应用的研究框架。

其次,社交媒体正日益渗透到工作场所中,本研究基于沟通可视化理论、直接互惠和间接互惠理论全新的研究视角,找到了打开社交媒体与员工合作行为关系“黑箱”的一把钥匙,指出了知识获取在影响员工合作过程中的这一重要但容易被忽视的中介路径,有利于研究者更加全面地认识影响员工合作行为的作用机制。

最后,引入知识心理所有权作为调解变量,丰富了社交媒体、知识获取和员工合作行为内在影响机制。以往研究大多将知识心理所有权作为影响个体行为(如知识分享行为、知识隐藏行为、创新行为等)的重要前因变量,很少考虑到作为一个重要的心理特征变量,其在影响个体行为过程中的调节作用。本研究通过探讨并验证了知识心理所有权在知识获取与员工合作行为之间的调节关系,拓展了如何通过影响知识获取进而影响员工合作行为之间的边界条件以及相关理论知识。

2. 实践意义研究结论对企业管理社交媒体使用有一定借鉴意义。管理者希望通过提高员工参与度来改善他们的业务活动,不应只局限于关注组织信息传播的速度和有效性,更应该关注如何通过社交媒体的使用提高员工间合作水平。研究结果表明,工作导向的社交媒体使用和社交导向的社交媒体使用可以通过知识获取显著正向影响员工合作行为。而员工间高水平合作可以显著降低员工离职率,提升工作绩效。通过探讨知识获取在社交媒体使用与员工合作行为之间的中介作用,企业管理者应充分认识到知识资源在员工合作过程中所发挥的重要作用,同时意识到不同个体的知识心理所有权高低(即知识占有欲望的高低)能够显著调节员工的合作行为。在日常经营中,应尽量降低个体知识保护欲望,减少因此导致员工合作绩效、企业绩效降低的可能性。本研究基于互惠原理认为利益互惠动机是影响员工愿意展现利他性的、慷慨的合作行为的重要影响因素,这一重要动机要素不容忽视。管理者应加强企业文化建设,营造互惠共赢的合作环境,促进良性循环。

3. 不足与未来研究方向虽然本研究结论扩展了社交媒体这一新兴领域的研究,但由于诸多因素的限制,包括样本来源受限及研究能力不足等,本研究还存在很多不足,这也为未来研究提供了改进的空间,具体包含以下几个方面:一是样本数据主要来源于珠江三角洲、长江三角洲等较发达地区,行业分布较为集中,后续研究可扩大样本范围和行业范围。二是本研究调查对象大多为职级较低的普通员工,相对于普通员工,企业的管理者掌握了更多的社会资本,处于网络中心位置,知识获取渠道多样,并且管理者与普通员工对知识资源重要性的认识存在显著差异,是否愿意展现合作行为的影响因素也有所不同,因而在未来的研究中可以考虑将职位层级变量进行分析。三是被调节的中介效应假设没有得到验证,可能是因为在社交媒体的使用过程中知识、信息资源转移、共享不可避免,这一过程很难受到个体知识控制欲望的负向调节。对此,未来可以进一步开展研究。

| [1] |

中国互联网网络信息中心. CNNIC发布第44次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. (2019-08-30)[2019-12-20]. http://www.cac.gov.cn/2019-08/30/c1124938750.htm.

|

| [2] |

DONG J, WU W. Business value of social media technologies: evidence from online user innovation communities[J]. The journal of strategic information systems, 2015, 24(4): 113-127. |

| [3] |

VAN ZOONEN W, VERHOEVEN J W M, VLIEGENTHART R. Social media's dark side: inducing boundary conflicts[J]. Journal of managerial psychology, 2016, 31(8): 1297-1311. DOI:10.1108/JMP-10-2015-0388 |

| [4] |

WUSHE T, SHENJE J. The relationship between social media usage in the workplace and employee productivity in the public sector: case study of government departments in Harare[J]. SA journal of human resource management, 2019, 17(10): 1116-1125. |

| [5] |

PASCUCCI F, ANCILLAI C, CARDINALI S. Exploring antecedents of social media usage in B2B: a systematic review[J]. Management research review, 2018, 41(6): 629-656. DOI:10.1108/MRR-07-2017-0212 |

| [6] |

LIANA R, KATHRIN K, PIA N. What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication[J]. Journal of knowledge management, 2016, 20(6): 1225-1246. DOI:10.1108/JKM-03-2016-0112 |

| [7] |

SIGALA M, CHALKITI K. Knowledge management, social media and employee creativity[J]. International journal of hospitality management, 2015(45): 44-58. |

| [8] |

HOGBERG K. Managing knowledge on social media-an empirical study of social media adoption in hotel organizations[J]. Journal of advances in information technology, 2016, 7(2): 113-118. DOI:10.12720/jait.7.2.113-118 |

| [9] |

刘耀中, 窦凯. 人际控制感对合作行为的影响: 一项囚徒困境的ERPs研究[J]. 心理科学, 2015, 38(3): 643-650. |

| [10] |

徐杭雁. 全媒体时代变革型领导对员工合作行为的影响[J]. 合作经济与科技, 2018(19): 128-130. DOI:10.3969/j.issn.1672-190X.2018.19.049 |

| [11] |

窦凯. 感知社会正念: 有效促进合作行为的心理机制[D]. 广州: 暨南大学, 2016.

|

| [12] |

FOSS N, PEDERSEN T. Transferring knowledge in MNCs: the role of sources of subsidiary knowledge and organizational context[J]. Journal of international management, 2002, 8(1): 49-67. DOI:10.1016/S1075-4253(01)00054-0 |

| [13] |

MAYFIELD A. What is social media?[EB/OL]. (2008-03-22)[2019-12-20]. https://www.antonymayfield.com/2008/03/22/what-is-social-media-ebook-on-mashable/.

|

| [14] |

KAPLAN A, HAENLEIN M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media[J]. Business horizons, 2010, 53(1): 59-68. DOI:10.1016/j.bushor.2009.09.003 |

| [15] |

VAN ZOONEN W, VERHOEVEN J W M, VLIEGENTHART R. Understanding the consequences of public social media use for work[J]. European management journal, 2017, 35(5): 595-605. DOI:10.1016/j.emj.2017.07.006 |

| [16] |

LUO N, GUO X, LU B, et al. Can non-work-related social media use benefit the company? A study on corporate blogging and affective organizational commitment[J]. Computers in human behavior, 2018, 81(1): 84-92. |

| [17] |

SONG Q, WANG Y, CHEN Y, et al. Impact of the usage of social media in the workplace on team and employee performance[J]. Information & management, 2019, 56(8): 103-160. |

| [18] |

BRAOJOS J, BENITEZ J, LLORENS J. How do social commerce-IT capabilities influence firm performance? Theory and empirical evidence[J]. Information & management, 2019, 56(2): 155-171. |

| [19] |

ALI H, NEVO D, WADE M. Linking dimensions of social media use to job performance: the role of social capital[J]. The journal of strategic information systems, 2015, 24(2): 65-89. DOI:10.1016/j.jsis.2015.03.001 |

| [20] |

RISIUS M, BECK R, WADE M. Effectiveness of corporate social media activities in increasing relational outcomes[J]. Information & management, 2015, 52(7): 824-839. |

| [21] |

XU C, RYAN S, PRYBUTOK V, et al. It is not for fun: an examination of social network site usage[J]. Information & management, 2012, 49(5): 210-217. |

| [22] |

杜鹏飞. 员工情绪智力与工作绩效的关系研究: 员工合作行为的中介作用[D]. 长春: 吉林大学, 2018.

|

| [23] |

COHEN T R, WILDSCHUT T, INSKO C A. How communication increases interpersonal cooperation in mixed-motive situations[J]. Journal of experimental social psychology, 2010, 46(1): 39-50. DOI:10.1016/j.jesp.2009.09.009 |

| [24] |

LEONARDI P. Social media, knowledge sharing and innovation: toward a theory of communication visibility[J]. Information systems research, 2014, 25(4): 796-816. DOI:10.1287/isre.2014.0536 |

| [25] |

HE W, YANG L. Using wiki in team collaboration: a media capability perspective[J]. Information & management, 2016, 53(7): 846-856. |

| [26] |

BALLIET D. Communication and cooperation in social dilemmas: a meta-analytic review[J]. Journal of conflict resolution, 2010, 54(1): 39-57. DOI:10.1177/0022002709352443 |

| [27] |

WONG L, OU C, DAVISON R, et al. Web 2.0 and communication processes at work: evidence from China[J]. IEEE transactions on professional communication, 2016, 59(3): 230-244. DOI:10.1109/TPC.2016.2594580 |

| [28] |

PARVEEN F, JAAFAR N I, AININ S. Social media usage and organizational performance: reflections of malaysian social media managers[J]. Telematics and informatics, 2015, 32(1): 67-78. DOI:10.1016/j.tele.2014.03.001 |

| [29] |

CAO X, GUO X, VOGEL D, et al. Exploring the influence of social media on employee work performance[J]. Internet research, 2016, 26(2): 529-545. DOI:10.1108/IntR-11-2014-0299 |

| [30] |

CHEN X, WEI S, DAVISON R, et al. How do enterprise social media affordances affect social network ties and job performance?[J]. Information technology & people, 2020, 33(1): 361-388. |

| [31] |

尹婵娟, 朱晓峰, 黄霞. 近10年来我国知识获取研究综述[J]. 情报理论与实践, 2011, 34(9): 123-126. |

| [32] |

NONAKA I. A dynamic theory of organizational knowledge creation[J]. Organization science, 1994, 5(1): 14-37. DOI:10.1287/orsc.5.1.14 |

| [33] |

JEFF H, ROBERT M. Knowledge and knowledge management in the social media age[J]. Journal of organizational computing & electronic commerce, 2013, 23(1): 138-167. |

| [34] |

FU K, HSIEH J, WANG T. Fostering employee cooperation behavior in the federal workplace: exploring the effects of performance management strategies[J]. Public personnel management, 2019, 48(2): 147-178. DOI:10.1177/0091026018801038 |

| [35] |

邹文篪, 田青, 刘佳. "投桃报李"——互惠理论的组织行为学研究述评[J]. 心理科学进展, 2012, 20(11): 1879-1888. |

| [36] |

NOWAK M, SIGMUND K. Evolution of indirect reciprocity[J]. Nature, 2005, 27(10): 1291-1298. |

| [37] |

谢文澜, 汪祚军, 王霏, 等. 合作行为的产生机制及影响因素——基于进化心理学视角下的探讨[J]. 心理科学进展, 2013, 21(11): 2057-2063. |

| [38] |

CAO X, GUO X, LIU H, et al. The role of social media in supporting knowledge integration: a social capital analysis[J]. Information systems frontiers, 2015, 17(2): 351-362. DOI:10.1007/s10796-013-9473-2 |

| [39] |

LIU M. Impact of knowledge incentive mechanisms on individual knowledge creation behavior-an empirical study for Taiwanese R&D professionals[J]. International journal of information management, 2012, 32(5): 442-450. DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2012.02.002 |

| [40] |

JARVENPAA S, MAJCHRZAK A. Research commentary-vigilant interaction in knowledge collaboration: challenges of online user participation under ambivalence[J]. Information systems, 2010, 21(4): 773-784. |

| [41] |

LEE J, SUH A. How do virtual community members develop psychological ownership and what are the effects of psychological ownership in virtual communities?[J]. Computers in human behavior, 2015(45): 382-391. |

| [42] |

王艳子, 温晓波. 心理所有权"消极面"影响研究综述与展望[J]. 现代管理科学, 2018(12): 60-62. DOI:10.3969/j.issn.1007-368X.2018.12.020 |

| [43] |

PIERCE J, KOSTOVA T, DIRKS K. The state of psychological ownership: integrating and extending a century of research[J]. Review of general psychology, 2003, 7(1): 84-107. DOI:10.1037/1089-2680.7.1.84 |

| [44] |

张新, 马良, 张戈. 社交媒体使用与员工绩效的关系研究[J]. 管理科学, 2018, 31(2): 71-82. |

| [45] |

黄维德, 柯迪. 社会关系强度对人力资本贬值的影响: 工作压力与知识获取的中介作用[J]. 南开管理评论, 2017, 20(5): 94-104. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2017.05.009 |

| [46] |

刘善仕, 冯镜铭, 王红椿, 等. 基于合作型人力资源实践的员工网络嵌入与角色外行为的关系研究[J]. 管理学报, 2016, 13(11): 1641-1647. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2016.11.008 |

| [47] |

李爱梅, 肖晨洁. 化干戈为玉帛: 真诚型领导促进冲突情境下的员工合作行为[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2018, 40(8): 1-12. DOI:10.3969/j.issn.1000-5072.2018.08.001 |

| [48] |

BARON R, KENNY D. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51(6): 1173-1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [49] |

温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005(2): 268-274. |

| [50] |

AIKEN L S, WEST S G. Multiple regression: testing and interpreting interactions-institute for social and economic research (ISER)[J]. Evaluation practice, 1991, 14(2): 167-168. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23