腐败是影响广泛的世界性问题,被称为"政治之癌",特指为了私人、家庭成员或小圈子获取金钱、身份而背离公共角色规范职责的行为,或违反旨在防止以权谋私的规则的行为,包括贿赂(以物质腐蚀某一职位占有者而影响他的判断)、裙带关系(基于私人关系提供庇护)和盗用(为了个人目的非法盗用或侵占公共资源)[1]。为了惩治腐败,加强对权力运行的制约和监督,党的十八大以来中央推进"全面从严治党"战略工作的部署,大力开展反腐败斗争,相继出台或修订《中国共产党廉洁自律准则》等80余部党内法规。中央巡视组实现巡视监督全覆盖,全面贯彻"标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防"的战略方针, 扎实推进惩治和预防腐败体系建设,反腐败斗争形势由"防御"转向"相持",并在"相持"中推进"反攻"。从党中央新的反腐举措来看,反腐败已由过去的"运动反腐""权力反腐"转向现在的"制度反腐",注重制度与组织的创新,重点把权力"关进制度的笼子里";从个案反腐转向规模反腐,坚持"老虎""苍蝇"一起打;从职能部门分散的、单打独斗式的反腐转向发动人民群众积极参与的反腐,坚持反腐"依靠群众的支持和参与"的群众路线;从侧重打击腐败转向惩治和预防腐败并重,特别注意源头治理,预防腐败[2]。截至2017年6月,全国共立案审查中管干部280多人、厅局级干部8 600多人、县处级干部6.6万人;处分乡科级及以下党员干部134.3万人,处分农村党员干部64.8万人[3]。2018—2019年,高压反腐态势依然保持, 全国共审查中管干部43人,省管干部762人[4]。党的十八大报告提出"逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系",反腐败行动维护了社会的公平正义,为社会公平保障体系的建立提供了基础与保障。

腐败危害巨大,它不仅损害党和政府的形象、降低政府效率[5],还腐蚀社会公德和扭曲法律规则,成为降低经济效率的"掠夺之手"。此外,腐败还可能导致收入差距扩大的严重后果[6],根据社会参照理论和比较人群理论,过大的收入差距会带来不公平的心理感受,损害社会公平和正义。党的十八大以来,党中央推进全面从严治党,大力开展反腐败斗争。学界对党的十八大以来的反腐效果展开了多方面的评估。在经济方面,反腐败被证实有助于提高企业创新能力[7]、降低企业的债务融资成本[8]、改善公司治理[9]、提高企业绩效[10],在宏观上净化了市场环境,有利于我国经济持续健康发展[11]。在政治层面,研究表明反腐败有助于促进政治生态的优化和社会持续发展[12],提高公众的反腐败意愿[13]。但是,学界就反腐败对公众态度影响的研究较少,特别是反腐败对公众的社会公平感的影响尚待考察。

公平是社会制度的首要价值[14],社会公平也被认为是民主社会和人类行为的基础、分配公共服务的法律和现实基础[15],是政府决策和公共政策的重要价值取向。腐败作为危害巨大的政治和社会问题,不仅破坏收入分配公平,扩大收入差距,还扭曲社会资本,使公众产生不公平的心理感受。客观的收入差距会通过主观感受对个人心理、社会稳定产生影响[16]。可见,主观的社会公平感具有重要的社会意义,它直接影响社会矛盾的产生、政治认同的形成以及社会稳定的状况[17]。因此,反腐败对收入差距和社会公平感的影响应该引起研究者更多的关注。

本文试图回答以下问题:党的十八大以来,中央实施全面从严治党背景下的反腐败如何提高社会公平感?在间接路径上,反腐败是否缩小了绝对收入差距,进而提高公众的社会公平感?绝对收入差距在其中发挥什么作用?这种影响在不同群体之间是否存在差异?在研究策略上,本文整合社会公平感的认知动力机制与情感动力机制,使用CGSS2012、CGSS2015与CSS2017构成的混合截面数据,借助双重差分模型和中介效应模型构造准自然实验,以识别反腐败对公众社会公平感的影响。

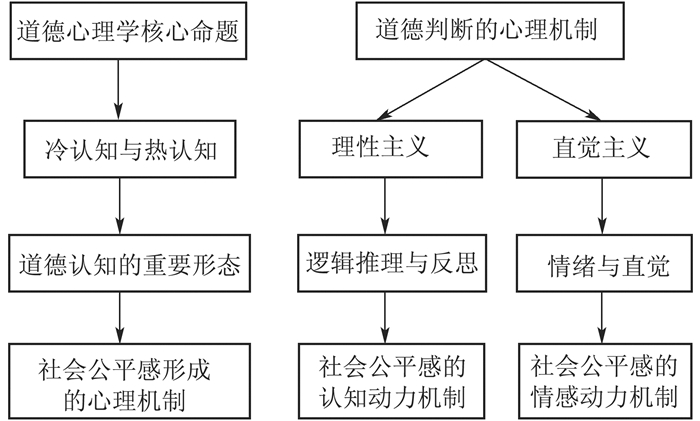

二、文献回顾与研究假设道德心理学关注人通过何种心理过程做出道德判断,已有研究认为有两种心理机制:一是理性主义,它认为道德判断是理性推理的结果;二是直觉主义,强调日常道德判断中直觉的首要性和基础性[18]。理性主义与直觉主义是心理学意义上的一热一冷两种认知方式,即冷认知(cold-cognition)与热认知(hot-cognition)。公平是人类社会秩序的根基,亚里士多德视其为"德性之首"[19]。社会公平感既是人们在判断社会公平问题时产生的主观心理感受,也是关于社会资源分配状态的评价、对客观公平的主观道德判断和内在反应。在有关社会公平感形成的心理机制中,强调理性因素的被称为认知动力机制,认为社会公平状况是社会公平感的客观来源;而强调个体情绪、直觉等因素的被称为情感动力机制[20],认为人们的公平判断源于情绪的冲动反应。因此,理性主义与社会公平感的认知动力机制、直觉主义与社会公平感的情感动力机制是一一对应的。图 1展示了社会公平感的心理机制框架。

|

图 1 社会公平感的心理机制框架图 |

根据社会公平感的认知动力机制观点,对社会公平感的研究应从客观社会公平着眼。社会公平被划分为程序公平、分配公平和互动公平,比起程序公平和互动公平,分配公平对具体的、以个人为参照的结果有更多影响[21]。影响最广的结果公平理论当属Adams的公平理论,他根据社会交换理论指出,分配公平不仅取决于绝对收入,而且取决于与参照对象比较的相对收入[22]。我国当前的收入差距倍受关注,已有研究[23]将收入差距分为绝对收入差距和相对收入差距,前者用货币单位或其他实物指标来表示,后者以收入比重或相对份额来表示。相比之下,绝对收入差距能更直观、简单地测量居民收入的不均衡程度。因此,本文考察各省居民之间的绝对收入差距。

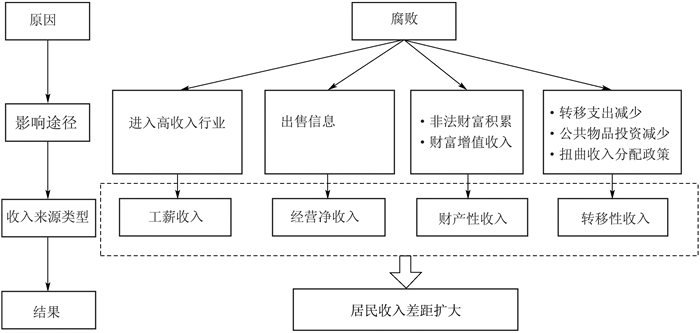

1. 腐败对收入差距的影响腐败是收入差距扩大的重要原因之一。一是因为腐败涉及的大量"灰色收入"对收入分配公平造成了严重破坏。将非法、非正常收入包括进来后,腐败可以解释中国居民实际收入差距的22.49%[24]。腐败也显著扩大了城镇收入差距。将"灰色收入"考虑进来后,城镇最高和最低10%收入组间的收入差距达到了31倍[25]。Gymiah-Brempong等[26]基于经济合作与发展组织、亚洲、非洲、拉美国家的数据以及Dincer等[27]针对美国的分析一致认为,腐败是收入差距扩大的一个重要原因。国内的研究也发现,行政腐败不仅扩大我国城镇内部和农村内部居民的收入差距[28],也显著扩大了城乡居民收入差距[29]。二是腐败的收入分配效应不仅体现在非法收入中,还影响了合法收入的分配。腐败扭曲了税收制度和支出结构,弱化政府的再分配职能,进而加剧了收入分配不平等[30]。另外,腐败通过滥用权力加剧收入差距的扩大[31]。同时,腐败抑制经济增长、破坏对穷人有利的公共计划、恶化人力资本差距、增加要素积累的不确定性,这些因素共同增加了贫穷率[32]。不仅如此,劳动者报酬在企业增加值中所占的份额随着腐败支出的增加而下降[33],行政腐败从总体上减少了居民的收入[34]。由此可见,腐败可能提高了高收入群体的收入,降低了低收入群体的收入。

具体来看,对于不同来源的收入,腐败如何扩大绝对收入差距?我国居民收入分为工薪收入、经营净收入、财产性收入和转移性收入,腐败对这4种收入的差距的影响路径如图 2所示。

|

图 2 腐败对居民绝对收入差距的影响路径 |

一是工薪收入。腐败恶化了不同收入群体间工作机会的不平等,特别是那些被垄断的高收入行业,高收入群体拥有更多行贿的经济与政治资源,可以通过寻租进入高收入行业,从而获取更高的工薪收入[35]。陈钊等[36]发现,社会关系网络、父亲的教育和政治身份都是进入高收入行业的有利因素。反腐败通过公开官员亲属的就学从业信息等措施,能在一定程度上打破劳动力市场的进入壁垒,缩小腐败导致的工薪收入差距。

二是经营净收入。主要是指个体、私营企业主的经营性收入与农业生产收入。虽然法律对公务员及其亲属的经商行为作出了种种限制,但是腐败官员通过官商勾结等途径"插手"个体、私营经济的现象依然存在。如官员利用信息优势透露关键的"内部人"信息,帮助企业从现有制度框架中"创造"新机会。张建琦等[37]认为,政治关系有效地提升了企业高管对市场环境中新机会的识别。

三是财产性收入。指动产和不动产带来的收入,主要受财富积累水平的影响。寻租和贪污为腐败官员积累了大量财富,随着房地产市场和金融市场的发展,初期的财富积累又带来了更多财富增值收入,如存款、股票、房产增值等,进一步扩大了财产性收入的差距。

四是转移性收入。政府转移性收入是其中的最主要来源,包括养老金、社会救济、价格补贴、公债利息等。腐败减少了政府可用于转移支付的收入总额,这对穷人的影响远远大于富人;政府可以用于提供公共物品和服务的资金减少,会加剧低收入人群的经济困难;利益集团通过向腐败官员行贿、游说等方式影响收入分配政策的制定和执行,从而使政策向自身倾斜,在收入分配中获益[38]。

2. 收入差距影响社会公平感绝对收入差距扩大是否必然影响社会公平感仍存争议。研究发现,贫富差距较大的地区,收入增长对居民的社会公平感呈现负向影响[39];但也有研究表明,收入差距与分配公平感并非线性关系而是呈现稳健的倒U形关系[40]。同时,公平感还受个体公平观的影响,认为过程越公平或者越重视过程公平的人,越能容忍结果的不公平[41]。因此,学界研究结果关于收入差距对社会公平感的影响是不确定的。针对腐败、收入差距和社会公平感的"冷认知"关系,本文提出以下研究假设:

H1:反腐败能够缩小公众的绝对收入差距。

H2:收入差距越小,公众的社会公平感越高。

(二) 腐败与社会公平感的情绪性"热认知"经典公平理论假定人们掌握关于自身和参照对象的付出、收获的全部信息,从而经过理性计算和对比得出公平的判断[42]。但事实上人们无法掌握这些信息。这时,情绪便替代信息在判断公平中发挥作用。对此,情感动力机制认为,社会公平感是一种特殊的判断机制,公平与否是个体的判断结果,而判断过程很大程度上受个体直觉、情绪的影响。正如林文瑞[43]所指出的,社会判断具有感情性,常常带有强烈的感情联想。也就是说,人们很少通过理性计算来形成公平判断,情绪、直觉、情感等主观因素在公平判断中起重要作用,因此我们不应在公平感形成机制的分析中忽略这些因素。Han[44]认为收入不平等的主观感知对幸福感的影响要比客观的不平等程度更重要。但已有研究往往忽略公共政策对社会公平感的直接影响,或是仅对其进行理论阐释而没有实证测度的支撑。腐败是国家公职人员为实现其私利而违反公共规范的行为,以政治权力与财富的交换——权钱交易为基本形式[45],不仅会破坏行政体系的正常运作[46],还会动摇社会经济基础[47]。因其手段复杂和隐蔽而成为政治体制的顽疾,普通民众往往难以得知腐败的具体金额、手段、投入产出比等信息。但腐败信息的大面积曝光和深度披露可能会使普通民众直接了解到原本不为人知的具体案例,这使情绪有了具象的宣泄口,却又仅能窥得冰山一角,具有信息不确定性。根据不确定管理模型,在信息不确定的情境中,人们往往尝试借助其他手段来判断公平,这时情绪作用显著。信息不确定是一个中介调节因素[48],它加剧了情绪的影响力,导致人们产生更加强烈、直观的社会不公平感。特别是在发展中国家,如果模糊的腐败信息大量充斥在公共空间,将会导致"过度信息"状态,公众将形成对政府腐败的刻板印象,这时的判断往往严重背离实际情况[49]。倪星和孙宗锋[50]通过对特定省份的实证研究后发现,虽然地方政府积极贯彻反腐政策并取得了良好成效,但腐败官员的信息过度曝光,反而损害了公众对政府清廉形象的认知。

总的来说,现有研究认为腐败会影响收入差距,但直接考察两者关系的研究更多地着眼于公平感知对腐败知觉的影响[51],很少直接考察腐败对公平感知的影响。对此,可以从腐败对幸福感的影响路径中得到一些启发。实证研究认为,腐败显著降低了居民幸福感,并且主要通过收入差距来实现,这种负效应甚至远远超过了经济增长对居民幸福感的促进效应[52]。关于腐败对幸福感的影响路径有两种解释逻辑:第一种是腐败扭曲了社会资本,使人们产生了不公平的心理感受[53];第二种是腐败过程中产生了受益者和受损者,加剧了机会与收入的不平等[54],而收入不平等会降低公平感知[55],进而降低幸福感[56]。由此,本文针对腐败与社会公平感的情绪性"热认知"提出以下研究假设:

H3:反腐败所披露的腐败信息负向影响公众的社会公平感。

本文认为,反腐败对社会公平感的直接影响和间接影响恰好对应了社会公平感形成的情感动力机制与认知动力机制,但它们都各自强调了一种逻辑,并没有完整地回答腐败对社会公平感会产生什么影响、影响路径是什么。也有心理学家主张道德判断的双重心理机制,即理性推理和情感都可能在道德判断中发挥作用并导致不同类型的判断[57]。此外,由于对直觉主义视角的长期忽视,已有研究往往忽略了反腐败也会对居民的态度、感受产生影响,这正是本文想弥补之处与价值所在。鉴于此,本文基于以上两种解释逻辑并对其进行整合,认为社会公平感的形成是理性主义和直觉主义共同作用的结果。因此,从严反腐行动对公平感的影响可能存在两种方式:间接渠道在于反腐缩小绝对收入差距,提高居民的绝对收入和相对收入,从而提高公平感知;直接渠道在于通过对腐败信息的广泛披露和"小道消息"的传播,使更多腐败行为暴露在公众的视野中并降低其公平感。贪腐受贿、权钱交易等诸多案例的曝光,使公众直接感知到了不公平的存在,比起客观的不公,这种影响更加直接和强烈,更能产生社会不公的心理感受和负面情绪。此外,话语权也是影响公平判断的重要因素——当判断者有机会在决策过程中表达观点的时候,通常会体验到公平感,而在没有发言机会时就会觉得不公平[58]。我国的弱势群体在劳动报酬的决定中话语权不足[59],公众在政府公共决策中的话语权同样也有待提升。因此,腐败的负面影响在不同收入群体之间的程度存在差异。腐败对低社会阶层居民幸福感的负面影响很显著,而对中、高社会阶层居民幸福感无显著影响[60]。同样地,低收入群体会因为绝对收入差距扩大而感知到更强烈的不公平[61]。故此,有必要检验腐败对不同群体社会公平感的影响。

三、研究设计 (一) 数据与变量本文使用中国综合社会调查(CGSS)2012年与2015年的数据,两期数据恰好处于党中央实施全面从严治党前后,符合准自然实验的数据时间要求。中国综合社会调查是综合性、全国性和连续性的大型学术调查,并且保持了历年抽样方法(多阶段多层次随机抽样)的大体一致,混合横截面数据可以反映居民行为、态度等群体特征及其变化。在样本量方面,2012年中国综合社会调查调查了11 765个数据(29个省级行政区),2015年中国综合社会调查调查了10 968个数据(28个省、自治区、直辖市,以下简称省级行政区),对其进行合并、剔除缺失值后,组成样本量为22 633的混合横截面数据,具有广泛的代表性。

1. 被解释变量社会公平感这一变量可以在个体层面准确、有效、充分地反映公平感程度,信度和效度较高。中国综合社会调查2012年和2015年的问卷均询问了被访者"总的来说,您认为当今的社会公不公平",使得指标具有连续性和可比性,回答结果采用李克特五级量表进行测量,1~5分别对应"非常不公平""非常公平"。

2. 解释变量本文构造了两组用于构建准自然实验的虚拟变量。首先,区分实验组与对照组的变量和采用2013—2015年各省级行政区"每百万人口中的贪污贿赂案件立案数①"测量,借鉴柳建坤[62]的做法,将立案数大于各省级行政区平均水平的13个地区作为实验组,编码为1;小于平均水平的15个地区作为对照组,编码为0。关于"每百万人口中的贪污贿赂案件立案数"反映的是各省级行政区的反腐力度还是腐败程度,学界争论不断,本文认为是前者。根据中国金融腐败指数[63],各地区金融腐败程度的高低顺序为: 西部(5.85)、华南(5.79)、华北(5.74)、华中(5.32)、华东(5.00)、东北(4.45)。华南地区腐败程度较高,但人均立案数很低;东北地区腐败程度最低,人均立案数很高,这说明立案数并不能准确反映各地的腐败程度。而根据全球清廉指数,中国1988—1992年间的清廉得分比1992—2007年更高,恰好这段时期全国各省人均立案数较高。以上数据证实了每百万人口中的贪污贿赂案件立案数可以较好地测量各地反腐力度。其次,用另一组虚拟变量区分政策期与非政策期,由于从严反腐工作主要开始于党的十八大之后,因此将2012年接受调查的样本视为非政策期,编码为0;将2015年接受调查的样本视为政策期,编码为1。最后,加入两组虚拟变量的交互项(倍差项),用以测量政策实施的净效应。

① "贪污贿赂案件立案数"数据来自《中国检察年鉴》(2013—2015年)中的各省《人民检察院年度工作报告》;"人口"数据来自《中国统计年鉴》(2013—2015年)中"年末人口数"。

3. 中介变量借鉴统计学中平均差的概念,加入测量绝对收入差距的中介变量gap,对全年个人收入与该地区当年人均收入之差的绝对值取对数,即gap=ln|incomei-income|。若绝对值为0,则加1后再取对数。中介变量从个体层面简单测量了该地区的收入离散程度,gap值越大则表示该省居民之间的绝对收入差距越大,收入分配越不平等。

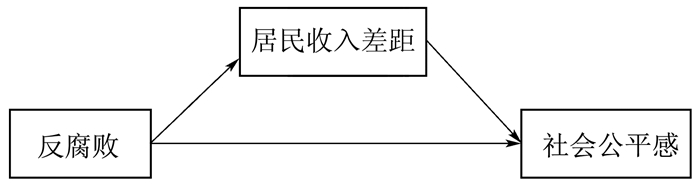

(二) 模型设定从严反腐工作开展的准确时间点与各省级行政区反腐力度的不同为准自然实验的设计提供了条件,本文结合两期混合横截面数据的双重差分模型(Difference-in-Difference Model,DID)与中介效应检验模型,测量反腐对居民公平感的直接效应与间接效应,模型框架图如图 3。

|

图 3 模型框架图 |

双重差分模型被广泛应用于估计政策净效应,其基本原理是利用一个外生政策所带来的横向单位和时间序列的双重差异来识别政策效应,将政策施行看作一个近似的科学实验。与传统回归分析方法相比,双重差分模型可以基本消除所有不随时间变化的选择性偏差,识别较为可靠的因果关系,因而是实证研究领域广为认可的自然实验评估方法[64]。就具体操作而言,先计算实验组在政策实施前后的指标变化量,再计算控制组在政策实施前后的指标变化量,最终这两个变化量的差值即为双重差分估计量,表示实际的政策效应。本文的非政策期2012年为政策实施的前一年,与政策开始实施的时间最为接近,可以尽量减少模型中的时间影响,且政策在2015年已经得到全面实施,因此将2015年作为政策期可以较为有效地反映政策效果。

2. 中介效应检验模型变量之间的影响往往不是单一的,而是通过直接和间接两个维度,解释变量既能直接对被解释变量产生影响,也能通过中介变量对其产生影响。根据已有研究和现实考量,本文结合了中介效应检验模型,在模型中加入收入差距这一中介变量,既能准确测量反腐对居民社会公平感的直接影响,又能测量反腐通过居民绝对收入差距对社会公平感的间接影响,即绝对收入差距发挥的中介效应,使得模型的测量更加完整且更接近现实情况,从而更具解释力。本文借鉴温忠麟等[65]提出的中介效应检验程序,采用层级回归的方法分别建立解释变量对被解释变量、解释变量对中介变量、解释变量与中介变量对被解释变量的回归模型。在自变量和因变量之间增加第三个变量进入分析时,会出现两种不同的机制:如果间接效应和直接效应方向相同,那么第三个变量发挥中介效应;如果间接效应和直接效应方向相反,总效应就出现了被遮掩的情况,则第三个变量发挥遮掩效应[66]。

根据本文的研究内容与实际变量选取,对回归模型做如下设定:

| $ {\rm{fai}}{{\rm{r}}_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{investigatio}}{{\rm{n}}_i} + {\alpha _2}{\rm{tim}}{{\rm{e}}_t} + {\alpha _3}{\rm{investigatio}}{{\rm{n}}_i} \times {\rm{tim}}{{\rm{e}}_t} + {\theta _1}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

| $ {\rm{ga}}{{\rm{p}}_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{\rm{investigatio}}{{\rm{n}}_i} + {\beta _2}{\rm{tim}}{{\rm{e}}_t} + {\beta _3}{\rm{investigatio}}{{\rm{n}}_i} \times {\rm{tim}}{{\rm{e}}_t} + {\theta _2}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

| $ {\rm{fai}}{{\rm{r}}_{it}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}{\rm{investigatio}}{{\rm{n}}_i} + {\gamma _2}{\rm{tim}}{{\rm{e}}_t} + {\gamma _3}{\rm{investigatio}}{{\rm{n}}_i} \times {\rm{tim}}{{\rm{e}}_t} + {\gamma _4}{\rm{ga}}{{\rm{p}}_{it}} + {\theta _3}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

模型中,fairit、gapit分别表示i地区居民在t时期的社会公平感、绝对收入差距;investigationi、timet分别为实验组和政策期的虚拟变量;Xit为一系列控制变量,包括性别(男性=1,女性=0),民族(汉族=1,其他=0),受教育程度(1~7,取值越大,受教育水平越高),宗教信仰(有宗教信仰=1,无宗教信仰=0),家庭收入(取对数,若为0,则加1后取对数),家庭经济地位(1~5,取值越大,自评的家庭经济地位越高),自评社会地位(1~10,取值越大,地位越高),政治面貌(中共党员=1,其他=0),户籍(城市户籍=1,农村户籍=0),年龄及其二次项、媒体习惯(主要信息来源为网络媒体=1,传统媒体=0),婚姻(已婚=1,未婚=0),被剥夺感(1~5,取值越大,被剥夺感越强);εit为随机扰动项。

式(1)中,α0表示政策实施前对照组的公平感水平;α1表示政策实施前实验组与对照组的公平感差异;α2表示政策实施前后对照组公平感的变化;α3表示政策的社会公平总效应,称为双重差分估计量,若α3>0,说明政策效果为正,反之则为负。α1+α3表示政策实施后实验组与对照组的公平感差异,α2+α3表示政策实施前后实验组公平感的变化。式(2)中,β0表示政策实施前对照组的绝对收入差距;β1表示政策实施前实验组与对照组的绝对收入差距差异;β2表示政策实施前后对照组绝对收入差距的变化;β3表示政策对绝对收入差距的总效应,若β3>0,说明政策扩大了绝对收入差距,反之则缩小了绝对收入差距。β1+β3表示政策实施后实验组与对照组的绝对收入差距差异,β2+β3表示政策实施前后实验组绝对收入差距的变化。式(3)中,γ3表示控制了绝对收入差距的影响后,政策对社会公平感的直接效应;γ4为控制了政策的影响后,绝对收入差距对社会公平感的影响。α3、β3、γ3为双重差分估计量。

(三) 描述性统计如表 1和表 2所示,本文首先对数据进行了描述性统计,又对实验组和控制组各省级行政区居民的绝对收入差距、社会公平感进行了差异性检验,发现政策实施后,两组的绝对收入差距都缩小了,社会公平感都提高了,但相比之下,实验组绝对收入差距的缩小幅度更大,社会公平感的提高幅度更小。差异性检验的结果为后文利用模型进行进一步研究提供了条件。下面进行实证分析。

| 表 1 描述性统计结果 |

| 表 2 差异性均值t检验 |

首先,运用双重差分模型来估计反腐对社会公平感的平均处理效应;其次,进一步考察反腐提升公众的社会公平感是否存在群体性差异;最后,通过更换样本与关键变量对实证结果进行稳健性检验,同时考察更长时间范围内的政策效果。通过全面且深入地评估反腐的政策效应,本文将展示党的十八大前后社会公平感的状态走势,以及反腐对公众的社会公平感的影响。

四、实证结果分析 (一) 基本回归结果如表 3所示,采取逐步回归的方法对政策效果进行检验,先对被解释变量进行回归,再加入控制变量。模型(1)、(2)为OLS模型,模型(3)~(6)为ordered logit模型,所有模型均控制了地区固定效应。在加入控制变量后,倍差项的系数有小幅减小,但R2增大,标准误减小,说明模型的整体解释力度增强。

| 表 3 双重差分模型估计结果 |

模型(1)、(2)中双重差分估计量β3显著为负,模型(3)、(4)中双重差分估计量α3显著为负,模型(5)、(6)中双重差分估计量γ3、收入差距的系数γ4均显著为负,γ3的符号与β3×γ4相反。根据双重差分模型与温忠麟提出的中介效应检验程序,实证结果显示反腐败对社会公平感的影响分为直接效应和遮掩效应:直接效应方面,反腐败所披露的官员腐败信息降低了社会公平感;遮掩效应方面,反腐败通过缩小绝对收入差距而提高了公平感。遮掩效应与直接效应的比例为|β3×γ4/γ3|=0.024。

在控制变量方面,女性、少数民族、农村居民、中共党员、未婚和无宗教信仰群体社会公平感更高;绝对家庭收入的影响较小,而相对的家庭经济地位影响较大,即自认为家庭经济地位越高者的社会公平感越高,自评社会地位越高者社会公平感也越高;年龄与社会公平感知呈U形关系,即社会公平感随着年龄的增加而先降低、后升高;将传统媒体,如报纸、广播、电视等作为主要信息来源的民众,以及被剥夺感较弱的居民认为社会更公平。

(二) 分样本估计结果政府行为对不同群体的社会态度可能产生不同影响,实证分析指出,腐败显著降低了低收入群体的幸福感,对其他收入群体的影响不显著[52]。为了检验腐败对社会公平感的影响是否也存在群体差异,本文选取收入这一最重要的指标作为群体划分的依据,通过含有中介效应的双重差分模型进行实证检验。首先按照个人全年收入将全部样本分为三个群体,收入位于前三分之一、居中、后三分之一者分别为高收入者、中等收入者和低收入者。

如表 4所示,低收入者与中等收入者的回归结果与整体样本一致。根据遮掩效应与直接效应的比例公式|β3×γ4/γ3|,遮掩效应与直接效应的比例在两个群体中分别为0.049、0.126。对高收入群体而言,结果却不尽相同。由于模型(8)中双重差分估计量α3不显著,因此按遮掩效应理论,模型(9)中收入差距的系数γ4不显著,按照步骤进行Bootstrap检验,如表 5所示,区间内不包含0,通过检验。又因为模型(9)中双重差分估计量γ3不显著,因此可以判断只存在间接效应,即对高收入群体而言反腐败通过缩小绝对收入差距间接提高社会公平感。

| 表 4 分组估计结果 |

| 表 5 Bootstrap检验结果 |

综上所述,反腐败对社会公平感的影响确实存在群体差异性。首先,高收入群体的社会公平感受影响较小。其次,从严反腐主要降低了中等收入与高收入群体的绝对收入差距,对低收入群体影响较小。再次,缩小低收入群体与社会平均收入的差距对提高社会公平感的作用最大。根据马斯洛需求层次理论,低收入群体处于保障安全与生存的需求层次,缩小收入差距有助于满足其需求。因此,深入推进从严反腐的同时,应该构建反腐成果惠及低收入群体的机制。最后,情感机制和认知机制存在群体差异。对于收入越高的群体,绝对收入差距的间接效应发挥的影响越大,认知动力机制发挥的作用就越大;对于低收入群体,则情感动力机制发挥更大作用。因此,应该建立良好的反腐舆论氛围,引导公众特别是低收入群体正确认识反腐所披露的官员腐败信息,从而降低情感动力机制的效应。

(三) 稳健性检验结果为检验实证结果的稳健性,本文采取以下两种方法。第一,将中国综合社会调查2015年数据替换为中国社会状况综合调查(CSS)2017年的数据,使其与中国综合社会调查(2012)组成覆盖28个省级行政区、样本量为21 669的非同源混合截面数据。中国社会状况综合调查也在全国范围内采用了多阶段、多层次的随机概率抽样方法。两份调查问卷具有很高的重合度,覆盖了本文研究的变量数据,对公平感、收入等情况进行了询问,通过更换样本可以检验实证结果的稳健性,比较不同年份的回归结果,又能考察更长时间范围内的政策效果。第二,将中介变量由"客观收入差距"替换为"主观收入差距",因为即使被访者所在地区的收入差距很小,如果他觉得经济社会地位是不公平的,也会低估自身的收入公平性。具体而言,中国综合社会调查和中国社会状况调查都询问了"您认为目前您本人的社会经济地位在本地大体属于哪个层次",将结果整合为五级李克特量表,1~5分别表示地位由低到高,将"自评社会地位"变量从控制变量中剔除,并以"自评地位与中等地位之差的绝对值"衡量主观收入差距,从个体层面测量离散程度,指征主观收入差距。值得说明的是,由于中国社会状况调查没有涉及"被剥夺感"的问题,因此将控制变量"被剥夺感"替换为"社会信任感",1~5分别表示信任感由低到高。

由表 6可知,在替换了数据与关键变量之后,倍差项与主观收入差距的系数依然显著为负,且方向与前述相同。其中,遮掩效应增长速度更快,根据遮掩效应与直接效应的比例公式|β4×γ4/γ3|,比例由2015年的0.024增大为2017年的0.115,说明反腐败促进收入平等、提高社会公平的优势正在逐渐显现,认知动力机制在社会公平感的形成中发挥越来越重要的作用。在控制变量中,社会信任感对社会公平感有显著的正向影响,被访者的社会信任度越高,认为这个社会越公平。

| 表 6 稳健性检验结果 |

为了在微观层面检验反腐对于公众社会公平感的政策效应,本文基于中国综合社会调查与中国社会状况调查混合截面数据,根据各地区反腐败力度与明确的时间节点,结合中介效应模型与双重差分模型,分析在党的十八大以来全面从严治党的背景下,反腐对公众社会公平感的影响,得出了以下结论:首先,腐败行为直接降低了公众的社会公平感,收入越低的人受影响越大。其次,反腐缩小了绝对收入差距,特别是中、高收入群体,进而提高了公众的社会公平感,因此,绝对收入差距存在遮掩效应。最后,在公众对反腐败的公平认知方面,从短期来看,情感动力机制比认知动力机制发挥更大的影响,但随着反腐败的深入,后者将产生越来越重要的影响,发挥更长远和稳固的作用。

因此,本文认为可以通过以下措施提升反腐败对社会公平感的作用。第一,要实现反腐工作与保障收入分配公平的制度建设有机结合。通过反腐工作,发现收入分配制度的不足、短板,及时堵塞漏洞和补齐短板,尽可能杜绝利用制度不公或不完善所造成的收入分配不公现象。第二,通过反腐败及其防腐制度建设,特别是针对权力寻租的腐败形式构建起不能腐、不敢腐的制度壁垒,最大可能降低以权敛财对收入分配公平的冲击。第三,重视对情感动力机制的引导,减少其直接效应。政府应优化反腐成果宣传方式,改善反腐倡廉教育效果,规范新媒体的反腐宣传,强化防腐制度建设宣传,在保障公众知情权的基础上引导公众合理地看待反腐所披露的官员腐败信息。第四,塑造公众的认知动力机制,提高收入差距的遮掩效应。媒体应引导社会公众的关注重心从反腐表现,如具体腐败案例、数额、人数,转移到反腐对缩小收入差距、促进社会公平的效果上来。

在理论层面,本文整合了认知动力机制和情感动力机制,研究它们共同影响社会公平感的作用机理,使其对腐败和反腐影响社会公平感的解释更加完整、信度更高。第一,通过实证研究指出,客观公平与情绪都是社会公平感的来源,这增进了我们对公共政策与社会公平感关系的认识,对于回应该领域"理性主义与直觉主义"的理论对话具有一定意义。第二,由于对情感动力机制的忽视,现有研究在评估公共政策的公平效应时往往只关注"收入差距"这类客观公平指标,本文在微观层面揭示了公共政策直接影响社会公平感的作用机理,是对既有研究的补充和推进。但是,由于本文只是使用截面数据对两者关系进行了检验,而这两种机制如何和为何影响社会公平感,则有待后续研究进一步深化。

| [1] |

NYE J S. Corruption and political development: a cost-benefit analysis[J]. American political science review, 1967, 61(2): 417-427. DOI:10.2307/1953254 |

| [2] |

张西道. 十八大后反腐形势与防治路径研究[J]. 理论研究, 2013(5): 11-16. |

| [3] |

翟永冠, 朱基钗. 五年反腐"成绩单": 立案审查中管干部280多人, 县处级干部6.6万人[EB/OL]. (2017-10-11)[2020-07-21]. http://news.eastday.com/c/20171011/ulailo915508.html.

|

| [4] |

陈磊. 2019年反腐败成绩单亮眼[EB/OL]. (2020-01-03)[2020-07-21]. http://fanfu.people.com.cn/n1/2020/0103/c64371-31533341.html.

|

| [5] |

陈刚, 李树. 中国地方政府的社会性支出: 效率及其决定因素[J]. 南方经济, 2010, 28(10): 3-17. |

| [6] |

BLACKBURN K, FORGUES-PUCCIO G F. Distribution and development in a model of mis-governance[J]. European economic review, 2007(3): 14-18. |

| [7] |

党力, 杨瑞龙, 杨继东. 反腐败与企业创新: 基于政治关联的解释[J]. 中国工业经济, 2015(7): 146-160. |

| [8] |

吴赢, 陈延林. 反腐败与企业债务融资成本: 一个准自然实验[J]. 福建行政学院学报, 2018(6): 90-100. |

| [9] |

王茂斌, 孔东民. 反腐败与中国公司治理优化: 一个准自然实验[J]. 金融研究, 2016(8): 159-174. |

| [10] |

钟覃琳, 陆正飞, 袁淳. 反腐败、企业绩效及其渠道效应——基于中共十八大的反腐建设的研究[J]. 金融研究, 2016(9): 161-176. |

| [11] |

李菲雅. 反腐败与经济发展——基于检察院贪污贿赂、渎职立案数据的再检验[J]. 经济研究导刊, 2019, 388(2): 199-204. |

| [12] |

王恩江. 反腐败与政治生态建设[J]. 理论视野, 2014(12): 78-80. |

| [13] |

倪星, 张军. 文化环境、反腐绩效、制度安排与公众反腐败意愿——基于2016年度全国廉情调查数据的分析[J]. 河南社会科学, 2017, 25(5): 7-15. |

| [14] |

约翰·罗尔斯. 正义论[M]. 何怀宏, 何包钢, 廖申白, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1988: 1.

|

| [15] |

康特妮, 马克·霍哲, 张梦中. 新公共行政: 寻求社会公平与民主价值[J]. 中国行政管理, 2001(2): 43-46. |

| [16] |

程永宏. 改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解[J]. 中国社会科学, 2007(4): 45-60. |

| [17] |

薛洁. 关注公民公平感——我国部分公民公平感调查报告[J]. 吉林大学社会科学学报, 2007, 47(5): 87-95. |

| [18] |

王觅泉, 姚新中. 理性主义道德心理学批判——乔纳森·海特与社会直觉主义[J]. 学术交流, 2018, 296(11): 38-45. |

| [19] |

亚里士多德. 尼各马可伦理学[M]. 廖申白, 译. 北京: 商务印书馆, 2003: 130.

|

| [20] |

吕晓俊. 社会公平感形成的心理机制研究述评[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2010(3): 33-37. |

| [21] |

周浩, 龙立荣, 王燕, 等. 分配公正、程序公正、互动公正影响效果的差异[J]. 心理学报, 2005, 37(5): 687-693. |

| [22] |

ADAMS J S. Inequity in social exchange[J]. Advances in experimental social psychology, 1965, 2(4): 267-299. |

| [23] |

王佳. 我国城镇居民收入分配对消费需求影响的经济学分析[D]. 成都: 西南财经大学, 2007.

|

| [24] |

陈宗胜, 周云波. 非法非正常收入对居民收入差别的影响及其经济学解释[J]. 经济研究, 2001(4): 14-23. |

| [25] |

王小鲁. 灰色收入与居民收入差距[J]. 中国税务, 2007(10): 48-49. |

| [26] |

GYIMAH-BREMPONG K, GYIMAH-BREMPONG S M D. Corruption, growth, and income distribution: are there regional differences?[J]. Economics of governance, 2006, 7(3): 245-269. DOI:10.1007/s10101-005-0008-2 |

| [27] |

DINCER O C, GUNALP B. Corruption, income inequality, and poverty in the United States[J]. Social science electronic publishing, 2008(54): 269-285. |

| [28] |

陈刚. 腐败与收入不平等——来自中国的经验证据[J]. 南开经济研究, 2011(5): 113-131. |

| [29] |

张璇, 杨灿明. 行政腐败与城乡居民收入差距——来自中国120个地级市的证据[J]. 财贸经济, 2015, 36(1): 77-89. |

| [30] |

BLACKBURN K, FORGUES-PUCCIO G F. Distribution and development in a model of mis-governance[J]. European economic review, 2007, 51(6): 1534-1563. |

| [31] |

薛宝贵, 何炼成. 公共权力、腐败与收入不平等[J]. 经济学动态, 2015(6): 27-35. |

| [32] |

GUPTA S, DAVOODI H R, ALONSO-TERME R. Does corruption affect income inequality and poverty?[J]. Economics of govermance, 2012, 3(1): 23-45. |

| [33] |

黄玖立, 吴敏. 腐败影响劳动收入份额吗?——来自中国企业的微观证据[J]. 经济学报, 2017(4): 117-141. |

| [34] |

张璇. 行政腐败对居民收入的影响——基于中国居民微观调查的证据[J]. 南方经济, 2015, 33(1): 18-36. |

| [35] |

陈刚, 李树, 吕惠娟. 中国的腐败与城镇居民收入不平等——基于收入来源的分解分析[J]. 制度经济学研究, 2011(4): 90-114. |

| [36] |

陈钊, 陆铭, 佐藤宏. 谁进入了高收入行业?——关系、户籍与生产率的作用[J]. 经济研究, 2009(10): 121-132. |

| [37] |

张建琦, 赵兴庐, 安雯雯. 政治关系、制度环境与创业机会识别[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2015(1): 124-131. |

| [38] |

TANZIV V, DAVOODI H R. Corruption, growth, and public finances[R]. Washington D C: International monetary fund, 2000.

|

| [39] |

凌巍, 刘超. 收入不平等对居民社会公平感的影响及其机制研究——基于CGSS2013微观调查数据的实证分析[J]. 统计与管理, 2018(6): 109-113. |

| [40] |

孙计领. 收入不平等、分配公平感与幸福[J]. 经济学家, 2016(1): 42-49. |

| [41] |

HOPKINS E. Inequality, happiness and relative concerns: what actually is their relationship?[J]. Journal of economic inequality, 2008, 6(4): 351-372. |

| [42] |

ADAMS, STACY J. Towards an understanding of inequity[J]. Journal of abnormal psychology, 1963, 67(5): 422-436. |

| [43] |

林文瑞. 社会判断的深层内在性[J]. 福建教育学院学报, 2001(3): 60-61. |

| [44] |

HAN C. Explaining the subjective well-being of urban and rural Chinese: income, personal concerns, and societal evaluations[J]. Social science research, 2015(49): 179-190. |

| [45] |

塞缪尔·亨廷顿. 变动社会的政治秩序[M]. 张岱云, 聂振雄, 石淳, 等译. 上海: 上海译文出版社, 1989: 66.

|

| [46] |

ANDERSON C J, TVERDOVA Y V. Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies[J]. American journal of political science, 2003, 47(1): 91-109. |

| [47] |

MAURO P. Corruption and Growth[J]. Quarterly journal of economics, 1995, 110(3): 681-712. |

| [48] |

KEES VAN DEN BOS. On the subjective quality of social justice: the role of affect as information in the psychology of justice judgments[J]. Journal of personality & social psychology, 2003, 85(3): 482-498. |

| [49] |

LARREGUY H A, MARSHALL J, SNYDER J M. Revealing malfeasance: how local media facilitates electoral sanctioning of mayors in Mexico[R]. Cambridge: National bureau of economic research, 2017.

|

| [50] |

倪星, 孙宗锋. 政府反腐败力度与公众清廉感知: 差异及解释——基于G省的实证分析[J]. 政治学研究, 2015(1): 71-85. |

| [51] |

ARIELY G, USLANER E M. Corruption, fairness, and inequality[J]. International political science review, 2017, 38(3): 19-32. |

| [52] |

史莹莹, 彭代彦. 腐败对居民主观幸福感影响的实证分析[J]. 统计与决策, 2017(14): 107-109. |

| [53] |

TAVITS M. Representation, corruption, and subjective well-being[J]. Comparative political studies, 2008, 41(12): 1607-1630. |

| [54] |

何立新, 潘春阳. 破解中国的"Easterlin悖论": 收入差距、机会不均与居民幸福感[J]. 管理世界, 2011(8): 11-22. |

| [55] |

BERTRAND M. The growth-inequality association: government ideology matters[J]. Journal of labor economics, 2004, 22(4): 723-766. |

| [56] |

ALESINA A, DI TELLA R, MAC CULLOCH R. Inequality and happiness: are Europeans and Americans different?[J]. Journal of public economics, 2004, 88(9): 23-46. |

| [57] |

王觅泉, 姚新中. 约书亚·格林与道德判断的双重心理机制[J]. 哲学动态, 2014(9): 52-58. |

| [58] |

孟昭兰. 情绪心理学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007: 4.

|

| [59] |

陈建良. 从话语权失衡透视收入差距的不合理拉大[J]. 西部论坛, 2010, 20(4): 24-28. |

| [60] |

林相森, 周玉雯. 腐败对我国居民幸福感的影响及作用机制研究[J]. 当代财经, 2018(8): 3-12. |

| [61] |

KESEBIR S. Income inequality and happiness[J]. Psychological science, 2016, 22(9): 1095-1100. |

| [62] |

柳建坤. 从严反腐与中国政府绩效评价的优化——来自准自然实验的证据[J]. 公共行政评论, 2019, 12(4): 44-61. |

| [63] |

陆磊. 中国金融腐败的经济学分析: 体制、行为与机制设计[D]. 北京: 中国人民银行金融研究所, 2003.

|

| [64] |

ANDERSON-COOK C M. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference[J]. Publications of the American statal association, 2002, 100(8): 708. |

| [65] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. |

| [66] |

MACKINNON D P, KRULL J L, LOCKWOOD C M. Equivalence of the mediation, confounding and suppression effect[J]. Prevention science, 2000, 1(4): 173-181. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23