21世纪以来,随着数字经济和计算机技术的蓬勃发展,个体的职业和工作正发生着翻天覆地的变化[1]。以职业生涯的边界为例:一方面,组织的扁平化和劳动力市场的流动性打破了个体在单一雇主内部线性晋升的物理边界,出现了诸如零工经济(gig economy)、自由职业者、共享员工等跨越多个组织的无边界职业生涯(boundaryless career)[2-3];另一方面,工作价值观的多元化和环境的多变性打破了个体用金钱或晋升定义成功的心理边界,出现了以遵循内心意愿、实现自我价值为特征的易变职业生涯(protean career)[4]。

在以往的职业发展管理研究中,学者们运用定性文献综述的方法,对以无边界职业生涯和易变职业生涯为主题的研究进行了丰富的回顾和展望。例如,王忠军等[5]的综述回顾了无边界职业生涯的概念、测量,论述了影响无边界职业生涯的人口统计特征、人格、人力资本和文化等因素,及其对职业成功、工作转换和组织的影响。高中华等[6]综述了易变职业生涯定向的概念、测量,易变职业生涯在个体和情境层面的前因,及其对职业成功和工作态度的影响。这些综述对我们了解无边界和易变职业生涯的研究具有重要意义。然而,由于职业生涯的研究高度依赖于情境,而情境的发展高度依赖于时间的维度[7],尤其在数字经济迅速发展时期,从纵向的角度分析无边界和易变职业生涯研究的动态演变过程,具有理论及现实的意义。此外,定性文献综述的方法高度依赖于研究者的解读和文献的摘选,在实现披沙拣金的优势的同时,也有难以从结构层面描述整个研究领域的构成和走势的缺陷[8]。

因此,本文旨在弥补上述的定性文献方法在动态层面和结构层面的不足,运用文献计量学的定量文献综述方法,从宏观角度了解过去20年国内外无边界和易变职业生涯研究的演变过程和未来发展趋势,以期为国内学者未来的研究提供切实可行的建议。具体而言,本文遵循Sullivan等[9]对无边界职业生涯的定义,将跨物理边界和心理边界的职业流动均纳入广义的无边界和易变职业生涯的概念,即关注无边界职业生涯和易变职业生涯。本文拟回答以下三个研究问题:一是无边界和易变职业生涯研究的知识基础是什么?二是基于这些知识基础,在数字经济兴起和高速发展的近20年,无边界和易变职业生涯研究是否随着时代的变迁而产生变化?如果是,这种演变过程是怎样的?有哪些热点问题产生或传承?为什么会产生这样的演变过程? 三是基于国内外研究热点的演变过程预测,无边界和易变职业生涯研究的前沿问题和未来热点问题的发展方向在哪里? 对国内学者未来的研究有何启示?

二、研究设计 (一) 文献计量分析文献计量分析是近年来在管理领域兴起的一种定量文献综述方法。不同于元分析,文献计量分析以数学和统计学为基础,通过量化分析文章、作者、所发表的期刊、所使用的词汇等信息,以可视化的形式呈现一个学科领域的结构关系和发展规律。大数据时代背景下,诸如Web of Science、中国知网等在线文献数据库的迅速发展给业已成熟的文献计量分析带来了巨大的活力。例如,Zupic等[10]在对管理领域的文献计量分析做了综述后发现,尽管在组织管理、心理学等领域,文献计量分析的应用起步比较晚,但在战略管理、创业与创新等领域,文献计量分析的应用非常广泛,并常有文章见诸Strategic Management Journal这样的国际顶级期刊,在研究一个学科的主题演变及未来发展趋势上具有独特的优势。

(二) 样本选择本文从Web of Science(WoS)和中国知网数据库采集数据。在关键词的选取上,遵循Sullivan等[9]对无边界职业生涯以及易变职业生涯的定义,并借鉴Guan等[11]对职业的无边界性的综述,选取“boundaryless career”“protean career”“psychological mobility”“physical mobility”和“occupational mobility”为英文搜索词,“无边界职业生涯”“易变职业生涯”“心理流动”“物理流动”和“职业变动”为中文搜索词,进行文献的搜索,包括检索标题、摘要与文献提供的关键词。文献类型限定为期刊论文,发表时间限定为2000年1月1日至2019年12月31日。

在确定初始样本后,遵循Zupic等[10]提出的方法步骤,通过阅读每篇文章的题目和摘要,将不是职业生涯研究的文章从样本中剔除,确保样本选择的精确性。由此,共获得1 176篇英文文献和564篇中文文献,作为文献计量分析的最终样本。其中,每条数据包括作者、机构、摘要、关键词、发表年份、期(卷)及参考文献等信息。

(三) 分析单元及方法文献计量分析的单元取决于分析方法的选择,而分析方法则取决于研究的问题[10]。为了呈现无边界和易变职业生涯研究的知识基础,本文以文献为基本分析单元,采用了频次分析(frequency analysis)和共被引分析(co-citation analysis)两种方法。这两种方法是测量影响力最直接的指标。其中,频次分析指的是文献中作者、期刊及文献出现的频次及被引的频次;共被引分析则源于社会网络分析,指的是两篇参考文献通过共被引关系,共同出现在目标文献的参考目录中[10]。一篇文献的影响力通过中介中心性(betweenness centrality,BC)来刻画,它所表示的是这篇文献在连接不同领域研究课题上的“桥”的作用高低,具体测量方法如下[12]:

| $ {\rm{B}}{{\rm{C}}_i} = \sum\limits_{s \ne i \ne t} {\frac{{{n^i}_{st}}}{{{g_{st}}}}} $ |

式中gst为从节点s到节点t的最短路径数目;nsti为从节点s到节点t的gst条最短路径中经过节点i的最短路径数目。

同时,为了探索国内外无边界和易变职业生涯研究在过去20年的演变过程及未来研究趋势,本文采用共词分析(co-word analysis)的方法,以词汇为基本分析单元,将时间轴分为2000—2009年(前10年)和2010—2019年(后10年)两个阶段,通过对文献的关键词和标题进行文本分析,描绘出两个时期的文献共词网络,以刻画21世纪以来,无边界和易变职业生涯研究在发展过程中,不同研究主题和热点问题的出现、繁荣和传承,从而更好地呈现这个研究领域发展的全样貌。在具体的数据分析上,采用主题模型的方法来寻找文献中的主题、主题之间的关系以及主题的发展。主题模型是一种以非监督学习的方式对文本中隐含的语义结构进行聚类分析的机器学习方法。本文采用了基于对数似然比(log likelihood ratio)的特征选择算法,以目标文献的标题和关键词为分析样本,通过计算对数似然比统计量,来对词汇空间进行降维和分类,一共得到了英文期刊中的10类研究热点和中文期刊中的8类研究热点,具体内容见结果部分。所有分析过程通过文献计量分析软件CiteSpace完成[13]。

三、结果与分析 (一) 无边界和易变职业生涯研究领域的概述Kuhn[14]将科学发展看成是一个常规科学和科学革命交替运动的过程。在这个过程中,范式产生、积累、扩散和变革推动科学的发展。尽管在管理学领域,学者对管理学的进步是否需要统一的研究范式尚无定论,但毋庸置疑,这个学科正呈现出Van Maanen[15]所预计的百家争鸣的景象。作为管理学里面的一个研究分支,无边界和易变职业生涯研究也呈现出范式积累和扩散的发展趋势。

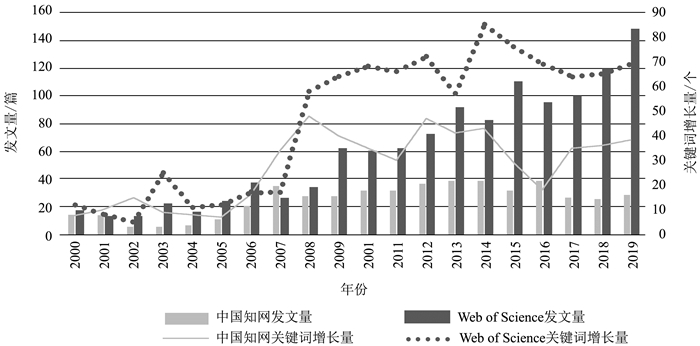

1. 过去20年发文数量及新增关键词数量的变化图 1显示了无边界和易变职业生涯研究在2000—2019年的历年发文量及新增关键词数量的变化。从图 1中可以看出,无论是发文量还是新增关键词数量,中英文期刊中,无边界和易变职业生涯的研究在2006年均有了一个跨越式的发展,这与该领域研究在2006年形成了范式是密不可分的,并符合Kuhn[14]所述的科学发展趋势。具体而言,2006年Sullivan等[9]解决了早期研究中所萌生的概念定义含糊、相似概念区分度低等问题,融合无边界职业生涯和易变职业生涯的理念,将职业生涯分为跨越物理边界的职业流动和跨越心理边界的职业流动两个维度,为后续研究奠定了理论基础。Briscoe等[16]则进一步开发出了相应的心理量表,为后续实证研究提供了有效的工具。至此,这个研究领域出现比较完善的范式,并得以迅速发展、积累和繁荣。

|

图 1 Web of Science和中国知网发文量以及新增关键词数量对比 |

有趣的是,2006年之后,国内和国外学术界对这个领域的研究贡献出现了不同,呈现出Pfeffer[17]和Van Maanen[15]在关于管理学范式的辩论中所提及的核心命题:统一的范式(即强范式)和多元化的发展(即弱范式),哪个更能促进管理学的繁荣和发展?具体而言,在中国知网数据库中,2007年的发文量比2006年提升明显,并显著高于2007 Web of Science的发文量,这种上升趋势持续了近8年。虽然2011年有波动,但总体呈稳定上升趋势,并于2016年达到近20年发文量的顶峰。这说明无边界和易变职业生涯研究统一范式的形成,对中国学术界在这个领域的研究起了重要的推动作用。正如Pfeffer[17]所言,范式的形成有助于一个领域的发展,因为学者对该领域所需要解决的根本问题、使用的研究方法和理论基础达成了共识,这种共识有助于研究成果的积累和学科的发展。然而,自2016年之后,中文期刊在这个领域的发文量明显减少,虽然2019年有逐步恢复的趋势,但年发文量依然低于过去水平,这与无边界与易变职业生涯研究在中国学术界的研究范式进一步加强、研究日趋钢化、新的主题出现的数量较之过去10年有所减少有关。

相比较而言,在Web of Science数据库中,从发文量来看,虽然英文期刊在2007年的发文量略低于中文期刊,但是在2009年及之后一直保持在一个高水平的发文状态,并在中文期刊发文量减少的2017年及以后,呈现出明显的上升趋势。结合图 1关键词增长量的趋势可以看出,这种发文量上升的趋势和无边界和易变职业生涯研究与多个其他研究课题结合、理论和方法趋于多元化的弱范式化的趋势密不可分。正如Van Maanen[15]所指出的,强范式容易导致学术圈追逐产出最大化和声望最大化,而管理学更应该保持一个开放的状态,不断从别的学科或领域吸取新的理论和方法,以更好地了解复杂的组织现象。因此,在全球的无边界和易变职业生涯研究整体呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象的时期,开拓新主题、扩张新领域,发挥历史优势,将国内的无边界和易变职业生涯研究也往弱范式化的方向发展,是国内学者未来研究的一个机遇。

2. 中国学者在英文期刊上所做的贡献为了了解中国学者在英文期刊上对无边界和易变职业生涯领域的贡献,本文进一步分析了Web of Science上中国学者的文章。这里所指的中国学者包括了在国内外大学任职的中国籍学者和华人华侨,英文文章包括了含有中国学者的独立文章和合作文章。结果显示,中国学者在英文期刊上的发文趋势与中文期刊上的趋势略有不同,更凸显了弱范式化的百家齐鸣的趋势。例如,职业成功是中国学者研究比较多的课题,不仅有Guan等[11]关于无边界职业生涯和职业成功之间的关系的重要综述性文章,也有揭示了在中国的情境下,职业成功是一个多维度概念,重要组成部分包括了内在成就感、外部报酬和工作生活平衡等[18-19];职业成功标准的选择影响职业的适应性和离职倾向[20-21]。同时,外派员工是中国学者关注的另一个重要课题。例如,研究发现:中国外派员工的职业资本受到中国文化的影响[22];他们的无边界职业生涯受到职业发展阶段和人口统计学特征等的影响[23];研究进一步揭示了外派员工职业发展网络的结构和内容[24]。此外,Zhou等[25]从社会学角度,研究了中国改革开放以来的社会流动趋势,进一步显示了英文期刊上与中国或中国学者有关的研究的内容多元化的现象。

(二) 无边界和易变职业生涯研究领域的知识基础演化一个领域的知识基础指的是这个领域的研究传统、学科构成、具有影响力的研究主题,以及研究主题之间的相互关系模式[8]。在这个部分,通过分别识别2000—2009年(前10年)及2010—2019年(后10年)两个阶段的最具影响力的文献,来刻画无边界和易变职业生涯研究领域的知识基础。由于中国知网数据库没有收录被引文献的信息,因此,频次分析结果基于Web of Science和中国知网数据库,被引频次及共被引分析结果仅基于Web of Science的文献数据。

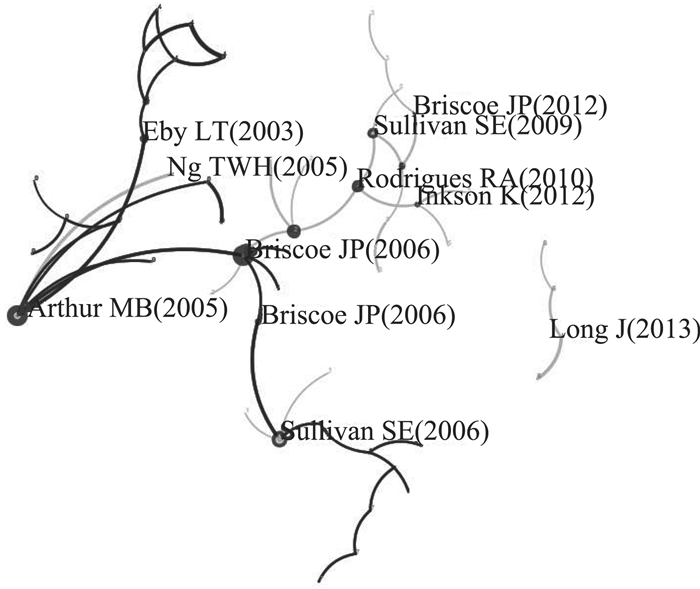

文献的影响力主要来源于两方面:一是为其他文献奠定基础和提供借鉴,即被引用频次高的经典文献;二是连接原本很少对话的两个不同的研究主题,即中介中心性。因此,追踪最具影响力的文献的分布变化对了解一个研究领域的演变和发展至关重要。图 2为2000—2019年无边界和易变职业生涯研究的共被引知识图谱。这是一个由目标文献连接的引文网络,其中每个节点表示一篇引文,节点的大小代表文献的被引频次,频次越高,节点越大;线条表示共被引关系,黑色表示两篇引文(即节点)共同出现在2000—2009年发表的目标文献的参考目录中,浅色则表示它们共同出现在2010—2019年发表的目标文献的参考目录中。从引文网络的整体分布来看,2009年之前的文章的引文相对比较集中,2010年及以后的文章的引文呈现出多元化和向新的研究主题扩张的趋势。

|

图 2 文献的共被引知识图谱 |

考虑到被引频次和被引文发表时间密切相关,为了进一步了解不同阶段的最具影响力的文献情况,本文从被引频次和中介中心性两个指标出发,对两个阶段的引文分别做分析。表 1显示了两个时期被引频次排名前9的文献。不出所料,两个时期被引频次均比较高的文献是Sullivan等[9]和Briscoe等[16]的文章。正如前文所述,这两篇文献奠定了无边界和易变职业生涯研究领域的范式基础,因此具有很强的影响力。除此之外,2000—2009年间,无边界和易变职业生涯研究重新认识和界定了职业成功,为基于传统职业生涯的、以晋升和薪水等客观成功为主要标志的职业成功研究提供了新的研究视角。因此,该时期具有影响力的文献与职业成功研究密切相关,包括了Eby等[26]以及Arthur等[27]的文章。而作为易变职业生涯的提出者的Hall[28],也在这个范式逐渐定型的时期,总结回顾了四分之一世纪以来的易变职业生涯的研究,在这个时期写作的一篇具有影响力的文章, 为未来研究的走向奠定了基础。

| 表 1 最具影响力的文献的演变(被引频次) |

2010—2019年间,被引频次比较高的文献除了前10年的重要影响力的文章,以及Sullivan等[29]的综述性文献外,还有3篇引发对无边界和易变职业生涯的反思的文章。其中,Rodrigue等[30]在无边界职业生涯迅速成为职业研究的主流的背景下,提出传统的职业生涯是否已经消亡、个体的职业生涯是否真的呈现出无边界的状态的疑问,引发了学者对几乎习以为常的概念的反思。Inkson等[31]总结了当前无边界职业生涯研究中存在的五大问题:标签不精准、定义太宽泛、过度强调个体的影响、对无边界职业形态习以为常以及对其已成为职业形态主流的观点缺乏实证支持。由此,他们重新审视了职业边界的作用,并对未来研究提出了建议。而Briscoe等[32]则用实证的方法证明了无边界职业态度和易变职业态度,虽然都有无边界职业生涯的表现形式,但是在心理层面对职业生涯的结果却有着不同的影响机制,因此,文章对这个领域的进一步细致化的研究,尤其是对无边界职业生涯和易变职业生涯的区分研究产生了很大的影响。

2. 最具影响力的跨领域文献演化表 2显示了两个时期中介中心性排名前5的文献。除了上述被引频次较高的经典文献外,两个时期均出现了承接不同研究领域的文章,即具有影响力的跨领域文章。2000—2009年间最受关注的跨领域文章是:(1) Ituma和Simpson [33]的文章。这篇文章引入了制度理论的观点,讨论了无边界职业生涯的制约因素,是无边界职业生涯研究在微观和宏观层面的研究的连接和过渡。(2)McDonald、Brown和Bradley[34]的文章。不同于Rodrigues等[30]的文章在范式形成以后对无边界职业生涯的反思,McDonald等的文章则属于早期对无边界职业生涯是否流行的实证研究,在传统职业生涯和新型职业生涯研究中起了中介的作用。(3) Baruch等[35]、Stahl等[36]的文章对连接无边界职业生涯研究与跨国公司的外派和遣回研究影响深远,使得外派和遣回人员的国际化职业生涯研究逐渐发展成为这个领域的一个重要课题。

| 表 2 最具影响力的文献的演变(中介中心性) |

而2010—2019年间,涉及无边界和易变职业生涯的跨领域研究较多引用了Sullivan等[9, 29]的综述性文章和上述的Rodrigues等[30]对无边界职业生涯的反思的文章,以及Briscoe等[32]引发对无边界职业生涯和易变职业生涯的区分研究的文章。此外,一个明显的变化是无边界和易变职业生涯的研究开始与传统的原本只存在于组织内部的管理学的课题相结合。例如,Briscoe等[37]发现,尽管先前的研究普遍认为无边界和易变职业倾向高的人不会专注于某个特定的组织,但是组织内部的职业发展机会有可能会改变这种关系。作者将无边界和易变职业生涯研究与组织承诺研究结合,在新型职业形态和传统的管理学研究中起到了中介作用。这从侧面说明了无边界和易变职业生涯研究领域正朝着与多元化的管理学研究课题相结合的趋势发展,为国内学者的研究提供了很多的机遇。

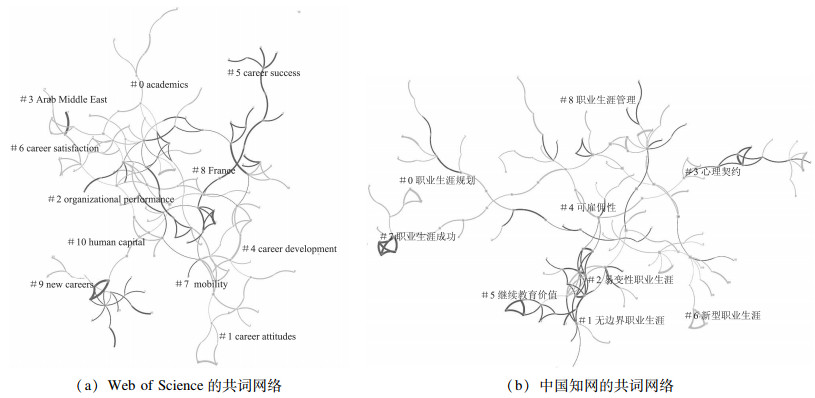

(三) 无边界和易变职业生涯领域20年的研究热点主题的演变为了进一步探索无边界和易变职业生涯领域哪些研究热点正在兴起,哪些研究热点被传承,本文用共词分析法绘制了中英文文献的共词网络。如图 3所示,共词网络中的每个节点表示一个词汇,线条表示共词关系,即两个词汇共同出现在一篇目标文献的标题或关键词中,黑色表示目标文献发表在2000—2009年,浅色表示目标文献发表在2010—2019年。带编号的标签为聚类分析中出现的类别标签(如#4可雇佣性),每个聚类表示这类目标文献的关键词或标题与标签所示的词汇为同一类别,而标签的词汇是数据中通过基于对数似然比的特征选择算法自然浮现的词汇。没有编号的标签为出现频次比较多的关键词汇(即节点),因此,节点的关键词汇与类别标签重合度较高。为了共词网络图的可读性和网络图的美观,图 3没有展示频次比较少的词汇(即没有标签的节点)。

|

图 3 目标文献标题和关键词聚类分析的共词网络 |

下面从2000—2009年和2010—2019年两个阶段的共词网络的变化出发,探讨国内外学术界在无边界和易变职业生涯这个领域研究热度上升的、传承的及新出现的主题。表 3在图 3的基础上,进一步对比和总结了这两个时期出现的研究热点主题,以呈现主题的演变。

| 表 3 研究热点主题的演变 |

心理层面的研究将无边界和易变职业生涯定义为一种职业态度。在Web of Science的文献中,自Briscoe等[16]开发出相应的量表以来,学者对这个视角的研究热度持续上升,成果颇丰。易变职业生涯被细分为自我导向和价值观驱动两个维度,无边界职业生涯被细分为无边界思维模式和组织流动性偏好两个维度。研究发现,这两种职业态度受到个体特质(如创业精神[38])、工作特征(如工作重要性和可选择性[39])等的影响,并对组织承诺、主观和客观的职业成功、工作价值观等结果有影响[40]。而研究的量表也被后来的学者进一步发展和完善[41]。

在中国知网的文献中,与Web of Science的文献类似,学者也沿用Briscoe等[16]的量表,但重点放在心理契约和可雇佣性两个角度。无边界职业生涯和易变职业生涯的出现使得员工对组织的心理契约和组织情感承诺发生变化,并受到可雇佣性的中介影响[42]。因此企业应该探寻相应的措施来培养和提高员工的忠诚度[43]。

2. 新出现的主题从Web of Science看,较之前10年,2010—2019年新出现的热点主题包括组织绩效(#2 organizational performance)和人力资本(#10 human capital)。这两个主题与人力资源管理领域的工作流动(#7 mobility)相辅相成,共同构成了无边界和易变职业生涯领域新出现的跨层次研究。与心理层面的研究不同,这类研究开始尝试结合组织或劳动力市场的宏观层面的特征来研究职业的无边界性及个体的流动模式。在这类研究中,个体的职业生涯不仅受到心理因素的影响,还受到结构因素的影响,是施动者和结构交互作用的结果[44]。这类研究还与组织的人力资源管理密切结合,指向了无边界和易变职业生涯研究领域的另一个研究范式。例如,学者运用序列分析或最佳匹配分析方法从整体层面识别个体的职业发展路径,以判断一个特定劳动力市场上的个体是否呈现出无边界职业生涯的特征[45];或者从纵向的历史角度看,劳动力是否较之过去流动更加频繁,这种转变是否会受到劳动力技能、阶层等因素影响[46];也有研究针对个体在无边界职业生涯中出现的特殊的流动模式,如返聘员工,研究其绩效的变化[47]。因此,这个主题的无边界和易变职业生涯研究对人力资源管理具有重要的借鉴意义。这个在Web of Science中出现的新主题,也为中国学者的未来研究提供了方向。

3. 传承的主题 职业生涯规划和发展职业生涯规划和发展是职业生涯研究领域起步最早、研究最广的话题之一。在Web of Science的文献中,无边界和易变职业生涯概念的出现给职业生涯规划和发展带来的最大的影响在于讨论个体的职业生涯发展究竟由个体主导,还是由组织主导。从组织主导的角度看,研究主要集中在探讨组织内部具备易变职业生涯特质的员工(如职业适应性)是否会有更高的组织承诺或离职率[48];员工在无边界的职业流动中发展的资质是否能给组织带来益处[49];组织究竟是否应该在诸如组织变革这样的动荡的特殊时期肩负起员工职业生涯发展的任务[50]。从个体主导的角度看,研究主要集中在发现有助于帮助个体职业生涯发展的因素上。

在中国知网的文献中,无边界和易变职业生涯的研究主要强调自我职业生涯管理与组织生涯管理的契合。从组织的角度看,新型职业生涯的出现对组织层面的人力资源管理提出了新的要求,其核心问题是组织与个人该如何有效契合,从而实现个人职业成功与组织高绩效的双赢目标[51]。例如,组织的职业生涯管理可以通过员工所感知到的组织工具性对个体职业生涯管理行为产生影响,而这种影响机制则受到无边界思维模式的调节作用[52]。从个体的角度来看,学者讨论了自我职业生涯管理的前因后果[53]、个体与组织的职业生涯管理如何进行整合规则和角色分工[54]、当代大学生在新型职业生涯下如何进行职业规划等[55]。

职业生涯成功成功是个体的重要职业追求,因此,对职业生涯成功的研究由来已久、经久不衰。无边界和易变职业生涯研究的兴起,使得职业生涯成功的研究在讨论客观成功的基础上,加入了主观成功的讨论。客观成功一般指薪酬的增长和晋升[56]。主观成功则包罗万象,基于个体自己的定义,包括自我感知到的职业满意度,组织内部和外部劳动力市场的竞争力[57],自我感知到的绩效、晋升、发展、创造力、安全感、满意度、被认可、合作和贡献等[26]。无边界和易变职业生涯是否会对职业成功产生影响是这个主题下面的一个经典问题。在Web of Science的文献中,以职业态度为定义的无边界和易变职业生涯被认为是职业满意度及其他主观成功的重要前因,其中介作用包括了自我管理[58]、职业特质、自主性和不稳定性[59]、工作身份认同的明晰化和自我效能感的提高[60]、个体应对职业发展时的策略等[30]。这种无边界和易变职业生涯也对客观成功有正面影响[61]。然而,以工作流动为定义的无边界职业生涯则被认为是不利于客观成功的[62],或者在一定条件下对客观成功有正面影响,其调节作用包括了性别、种族、雇主等因素[63]。同时,也有研究将客观成功视为前因变量,发现其会对后来的主观成功产生正影响[64]。

在中国知网的文献中,职业生涯成功有了更为中国本土特色的研究。例如,顾倩妮等[65]提出了基于儒道二元文化的主观职业成功的五维度测量模型,包括了家庭和谐、组织和谐、国家和谐、个人发展及自由、身心平衡五个维度。周文霞等[66]则将主观职业成功和西方文献关于职业成功外部标准和内部标准的总框架结合起来,提出了包括外在报酬、内在满足和和谐平衡在内的三维结构。此外,在无边界职业生涯时代,员工更加强调职业的发展性,并要求将职业与个人生活统一起来[67]。职业生涯成功不仅包含对过去工作成就的评价,还包括对工作前景的预期和人际关系的满意度[68]。

学术圈的职业生涯对学者的职业生涯的探讨是无边界和易变职业生涯研究领域的一个持续的主题,在教育学、心理学和管理学领域均有文章发表。学术界是一个独特的研究情境。学者的职业身份认同不仅受到其雇主的影响,还受到学术圈的影响。尤其在发表文章竞争日益激烈、教职市场流动日益全球化、工作稳定性日益削弱的21世纪,探讨无边界和易变职业生涯对大学教师的影响的文章层出不穷。在Web of Science的文献中,早期的研究集中在讨论个体的无边界职业生涯是否可以在科层制的传统高校中出现[69]。之后的研究主题逐渐将无边界职业生涯视为前提假设,讨论教师的流动,尤其是跨国流动的影响因素,如性别、年龄、劳动力市场等特征[70]。

中国知网的文献对学者的职业生涯的探讨以独立学院教师为主。基于教师职业聘任制的出现和教师职业流动观念的改变,独立院校教师的职业流动变得更加频繁[71]。但较之Web of Science,中文文献在整体上对于学者的职业研究较少,这与中国高校主流的人力资源管理制度有关。但是,近年来随着教职市场流动性的提高和非升即走制度的推广,可以预见未来教师的无边界职业生涯也会逐渐兴起,给未来研究提供了一个机遇。

区域性的职业生涯文化、价值观、制度环境等对个体的无边界职业生涯的形成和发展都有着重要的影响。因此,探讨无边界和易变职业生涯在不同国家的情境下的应用,是在国际化背景下这个领域的一个持续的主题。例如,通过聚类分析,Web of Science的文献浮现出中东地区和法国两个地域性的标签。其中,中东地区的文献集中在讨论中东妇女的无边界职业选择和成功感知上[72]。涉及法国的文献则集中讨论了个体的跨国职业流动[73]。除了这两个出现在聚类结果上的区域以外,文献还涉及众多区域性研究。这类文章多发表在具有国际化导向的期刊上,如Career Development International、International Journal of Human Resource Management等。

中国知网的文献因为其本身就注重无边界和易变职业生涯研究在中国情境下的应用,所以没有专门的国家类别标签通过聚类分析浮现。总体来看,中国知网的文献对帮助了解中国特色的无边界和易变职业生涯具有重要意义。例如,学者或从文化价值观的角度出发,强调儒家文化中“家”的概念对中国情境下的无边界职业生涯研究中的工作与家庭平衡的影响[66];或从人际关系的角度出发,强调在中国这样的社会里,人际互动、人情资源和社会资本如何影响个体的无边界职业生涯[68]。

四、无边界和易变职业生涯研究领域的预测和展望基于对国内外无边界和易变职业生涯研究的文献计量分析,本文描述了这个领域的知识基础和主题演变过程。在此基础上,预测这种百花齐放的现象将会继续,在数字经济转型的大时代背景下,给国内学者的研究带来很多的机遇。具体而言,本文提出了以下几点未来的研究建议。

(一) 研究数字经济下的无边界和易变职业生涯数字经济的蓬勃发展对个体的职业和工作都产生了重要的影响,这在互联网经济规模居世界前列的中国尤其明显。诸如淘宝、微商、网约车、外卖平台等的兴起,改变了依托组织的传统工作模式,使得职业生涯跨越了时间和空间的边界。而零工经济的研究在学术界刚刚兴起,例如,Petriglieri等[3]研究了从事零工工作的个体如何在组织环境缺失的情况下,塑造个性化的工作身份认同;Ashford等[74]提出通过培养适应性的认知和情感能力,并保持主动性和弹力,零工工作者不仅可以在零工经济中生存下来,还可以活出精彩;Wang[75]基于中国的样本,提出了跨越线上和线下边界的“数字职业生涯”的概念,研究了从事众包工作的全职员工如何在传统工作和线上工作之间通过管理自己的时间,应对来自数字职业生涯的多重工作身份认同的挑战,以实现工作的意义。未来的研究可以进一步探索数字职业生涯的表现形式,及其对个体、传统组织和平台企业的影响。

(二) 采用混合设计、大数据、纵向研究设计等多种方法研究无边界和易变职业生涯从现有文献来看,对无边界和易变职业生涯的研究主要采用问卷调查法。随着这个领域的进一步发展,采用多元化的方法来研究无边界和易变职业生涯是未来的趋势。具体而言,第一,未来研究可以通过定性研究或混合设计,深入挖掘在数字经济转型中,个体是如何诠释自我的无边界职业生涯、应对职业生涯和工作模式转变过程中的挑战。第二,随着大数据研究的兴起,未来研究也可以通过采集二手大数据来研究无边界职业生涯中的个体的行为及对个体或组织的影响。例如,Wang等[76]分析了近1.6万个棒球队员的职业流动而产生的约350万条经验网络,研究了基于核心员工和边缘员工的差异化的社会资本对球队绩效的影响,为大数据分析在职业生涯和人力资源管理研究中的应用提供了借鉴。第三,未来研究也可以通过纵向研究设计,研究无边界和易变职业生涯的变化及前因后果。例如,易变职业生涯究竟是一种个体与生俱来的特质,还是一种可以培训和改变的状态,是学术界尚在探讨的问题。Waters等[77]发现,个体在失业过程中,易变职业生涯导向会发生相应的改变。而Rodrigues等[78]也发现,易变职业生涯导向会受到核心自我评价、感知到的可雇佣性及社会资本的影响。未来的研究可以进一步探索动态的易变职业生涯,以期为职业生涯规划和管理提供借鉴。

(三) 关注新兴职业、全球化、算法管理对无边界和易变职业生涯的影响可以预见,上述的传承的主题将会继续发挥其生命力,尤其是情境化的、国际化的以及基于特定职业的研究,将给验证无边界和易变职业生涯的研究在不同情境下的应用范围和效度带来更多的启示。

第一,在数字经济的背景下,未来研究可以关注层出不穷的新兴职业,如全媒体运营师、人工智能训练师、供应链管理师、共享员工、网约配送员等。这些新兴职业与传统职业相比,需要哪些职业技能?在实现从传统职业到新兴职业的转型过程中,个体如何实现技能的学习、迁移和升级?在全新的职业领域,个体如何通过身份的诠释和转变重新塑造自我身份和工作意义?例如,Ibarra[79]在访谈了39个职业转换的被试后发现,职业的转换是一个不断尝试和学习的过程,中间包含了不断探索可能的自我、与矛盾共存、扩展发展网络、不断自我反思的过程。未来研究可以进一步探索个体在向新型职业转换过程中的心理、技能及人际关系的变化,这在终身雇佣制度日益削弱、无边界职业生涯日益彰显的今天显得尤为重要。

第二,经济全球化在促进文化融合的同时,也凸显了每个独特的文化和价值观对个体职业选择和职业路径的潜移默化的影响。职业发展领域多个跨国界研究团体的蓬勃发展,如5C(the Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers)研究团体、GLOBE(the Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness)研究团体等,更彰显了职业生涯研究领域的全球化和本土化结合的需求,为中国学者融入国际学术圈、展示更多的具有中国文化和价值观特色的职业研究提供了机会。例如,Yao等[80]在综述了中国背景下的职业研究的95篇文章后,从儒家思想的角度出发,指出在做中国的职业研究时,应关注包括时间和空间在内的情境因素,关注中国独特的文化、制度和企业背景。这在研究无边界和易变职业生涯中,也是值得借鉴的。例如,集体主义和“忠”的价值观是否会影响中国人的无边界职业流动模式?独特的70、80、90后文化是否会影响易变职业导向?代际同住的家庭结构、原生家庭等是否会对女性的无边界和易变职业生涯产生影响?这些都是未来研究值得进一步探讨的问题。

同时,跨层次的无边界职业生涯研究可以引入心理学、社会学、人类学等多个学科的理论和观点,通过运用成熟的跨层次分析方法,以实证的方式发现个体和结构的交互作用。目前,运用跨层次分析方法的无边界职业生涯研究方兴未艾,为国内学者的未来研究提供了机遇。以数字经济为例,随着平台经济、物联网、云计算以及大数据的蓬勃发展,算法管理逐渐成为人力资源管理的重要组成部分[81-82]。不同于传统的人力资源管理,这些基于算法的人力资源管理手段加入了机器学习和人工智能的元素,并带有数字时代的工作特色。自以Barley为代表的学者2018年在美国芝加哥召开的管理学年会上提出算法控制是零工经济时代一种全新的组织控制方式后,管理学领域与算法或零工经济有关的文章数量在过去一年多有了快速增长,且多集中在理论模型的探讨和概念性论述上。例如,Duggan等[81]提出算法管理改变了传统的劳工关系,将雇佣风险从雇主转嫁到员工,强调雇佣关系中的交易性,而非情感性联结;他们对算法管理持谨慎态度,认为零工经济并非想象中的给予员工更多自由,反之,算法管理和控制可能会导致员工失去选择任务的自由,并被持续自我学习的绩效算法所累。类似地,Kellogg等[82]在回顾了与算法有关的文献后指出,尽管算法的优势有目共睹,但是其对劳工产生的负面影响也不能忽视;他们还提出算法激进主义的概念,认为个人或团体会采取各种措施与算法控制抗争,追求在算法管理下的公正公平和立法保护。目前对算法管理的实证研究刚刚兴起,这也为无边界和易变职业生涯领域的研究提供了方向。例如,组织和平台层面的算法管理是如何影响个体层面的职业选择和工作绩效,个体特征和行为如何与组织结构和制度产生交互作用,这些都是值得思考的跨层次的研究问题。

(四) 关注社会发展趋势、重大社会事件对无边界和易变职业生涯的影响正如Hall[28]所述,易变职业生涯是个体用真心拥抱的职业道路,是一条充满职业使命感的道路。它不仅反映了被研究者的职业生涯,而且反映了研究者本身的价值观和人生体验。在学术界日益强调要做负责任的、有慈悲的商学与管理学研究的今天[83-84],职业生涯研究可以从积极组织学术研究或积极心理学角度进一步探索如何提高个体的主观职业成功、幸福感、他人对社会的影响及工作的意义和人生的价值。例如,尽管无边界职业生涯被以往的研究证明可以提高个体的职业满意度,并带来职业成功,但同时我们应该看到,伴随着个体无边界职业生涯的是企业日益减弱的终身雇佣制度,这对个体的就业和再就业都带来了挑战。从个人层面来看,未来研究亟须关注个体应该如何提高自身的可雇佣性,如发展可迁移的核心技能、拓展职业发展网络、提高自我认知等,以应对日益动荡的职业环境。例如,Waters等[77]发现,易变职业生涯导向的提高和改变有助于失业者再就业,该研究为个体和组织如何应对失业问题提供了切实的建议。

从企业层面来看,在无边界职业的背景下,员工的高流动性是否会提高企业雇佣和培训成本,从而降低企业投资员工的意愿,是一个值得思考的问题。未来研究可以将人力资源管理与职业发展相结合,探讨企业如何通过职业发展策略,在提高员工职业技能和可雇佣性的同时,通过对员工职业发展的关怀和支持,提高员工组织认同和组织承诺,继而实现企业和员工的双赢。例如,Zhu等[85]通过一项追踪研究发现,员工感知到企业对其职业发展的支持和管理有助于提高其对组织的认同,进而降低个体理想我和现实我之间的差异,而这种关系在易变职业生涯导向高的人群中尤为明显。从社会层面来看,数字经济的兴起萌生了很多依托平台的新型职业,但是平台与平台参与者之间并没有直接的雇佣与被雇佣的关系,如何保障这部分劳工的合法权益,也是未来研究值得关注的问题。

无边界和易变职业生涯的研究也应关注重大社会事件对个体的影响。例如,2020年初暴发的全球新冠疫情给企业和个体都带来了巨大的影响,很多学者从职业生涯发展出发,提出了自己的意见和建议,讨论的课题包括了如何管理隔离中产生的孤独感、如何在疫情中建立韧性的关系和高质量的联系等[86-88]。这些课题虽然目前仅存在于各大学术社区的讨论和评论文章中,尚未有学术论文面世,但反映了这一领域学者的人文关怀,这也是未来值得继续关注和深入研究的问题。

| [1] |

BARLEY S R, KUNDA G. Bringing work back in[J]. Organization science, 2001, 12(1): 76-95. DOI:10.1287/orsc.12.1.76.10122 |

| [2] |

DEFILLIPPI R J, ARTHUR M B. The boundaryless career: A competency-based perspective[J]. Journal of organizational behavior, 1994, 15(4): 307-324. DOI:10.1002/job.4030150403 |

| [3] |

PETRIGLIERI G, ASHFORD S J, WRZESNIEWSKI A. Agony and ecstasy in the gig economy: Cultivating holding environments for precarious and personalized work identities[J]. Administrative science quarterly, 2019, 64(1): 124-170. DOI:10.1177/0001839218759646 |

| [4] |

HALL D T. Careers in organizations[M]. LoS Angeles, CA: Goodyears Publishing, 1976.

|

| [5] |

王忠军, 温琳, 龙立荣. 无边界职业生涯研究: 二十年回顾与展望[J]. 心理科学, 2015, 38(1): 243-248. |

| [6] |

高中华, 麻芳菲, 谭瑾. 易变职业生涯定向: 研究回顾与展望[J]. 心理科学, 2018, 41(5): 1121-1226. |

| [7] |

SAVICKAS M L, NOTA L, ROSSIER J, et al. Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century[J]. Journal of vocational behavior, 2009, 75(3): 239-250. DOI:10.1016/j.jvb.2009.04.004 |

| [8] |

SHAFIQUE M. Thinking inside the box? Intellectual structure of the knowledge base of innovation research (1988-2008)[J]. Strategic management journal, 2013, 34(1): 62-93. DOI:10.1002/smj.2002 |

| [9] |

SULLIVAN S E, ARTHUR M B. The evolution of the boundaryless career concept: examining physical and psychological mobility[J]. Journal of vocational behavior, 2006, 69(1): 19-29. DOI:10.1016/j.jvb.2005.09.001 |

| [10] |

ZUPIC I, ĈATER T. Bibliometric methods in management and organization[J]. Organizational research methods, 2015, 18(3): 429-472. DOI:10.1177/1094428114562629 |

| [11] |

GUAN Y, ARTHUR M B, KHAPOVA S N, et al. Career boundarylessness and career success: a review, integration and guide to future research[J]. Journal of vocational behavior, 2019, 110(2): 390-402. |

| [12] |

FREEMAN L C. A set of measures of centrality based on betweenness[J]. Sociometry, 1977, 40(1): 35-41. DOI:10.2307/3033543 |

| [13] |

CHEN C. CiteSpace Ⅱ: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American society for information science and technology, 2006, 57(3): 359-377. DOI:10.1002/asi.20317 |

| [14] |

KUHN T S. The Structure of Scientific Revolutions[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

|

| [15] |

VAN MAANEN J. Fear and loathing in organization studies[J]. Organization science, 1995, 6(6): 687-692. DOI:10.1287/orsc.6.6.687 |

| [16] |

BRISCOE J P, HALL D T, DEMUTH R L F. Protean and boundaryless careers: an empirical exploration[J]. Journal of vocational behavior, 2006, 69(1): 30-47. DOI:10.1016/j.jvb.2005.09.003 |

| [17] |

PFEFFER J. Barriers to the advance of organizational science: Paradigm development as a dependent variable[J]. Academy of management review, 1993, 18(4): 599-620. DOI:10.5465/amr.1993.9402210152 |

| [18] |

ZHOU W, SUN J, GUAN Y, et al. Criteria of career success among chinese employees: Developing a multidimensional scale with qualitative and quantitative approaches[J]. Journal of career assessment, 2013, 21(2): 265-277. DOI:10.1177/1069072712471302 |

| [19] |

PAN J, ZHOU W. How do employees construe their career success: an improved measure of subjective career success[J]. International journal of selection and assessment, 2015, 23(1): 45-58. DOI:10.1111/ijsa.12094 |

| [20] |

ZHOU W, GUAN Y, XIN L, et al. Career success criteria and locus of control as indicators of adaptive readiness in the career adaptation model[J]. Journal of vocational behavior, 2016, 94(6): 124-130. |

| [21] |

Guan Y, Wen Y, Chen S X, et al. When do salary and job level predict career satisfaction and turnover intention among Chinese managers? The role of perceived organizational career management and career anchor[J]. European journal of work and organizational psychology, 2013, 23(4): 596-607. |

| [22] |

YAO C. The impact of cultural dimensions on Chinese' expatriates career capital[J]. International journal of human resource management, 2014, 25(5): 609-630. DOI:10.1080/09585192.2013.792862 |

| [23] |

YAO C, THORN K, DOHERTY N. Boundarylessness as a dynamic construct: the case of Chinese early career expatriates[J]. Career development international, 2014, 19(6): 683-699. DOI:10.1108/CDI-11-2013-0142 |

| [24] |

SHEN Y, KRAM K E. Expatriates' developmental networks: network diversity, base, and support functions[J]. Career development international, 2011, 16(6): 528-552. DOI:10.1108/13620431111178317 |

| [25] |

ZHOU X, XIE Y. Market transition, industrialization, and social mobility trends in post-revolution China[J]. American journal of sociology, 2019, 124(6): 1810-1847. DOI:10.1086/703346 |

| [26] |

EBY L T, BUTTS M, LOCKWOOD A. Predictors of success in the era of the boundaryless career[J]. Journal of organizational behavior, 2003, 24(6): 689-708. DOI:10.1002/job.214 |

| [27] |

ARTHUR M B, KHAPOVA S N, WILDEROM C P. Career success in a boundaryless career world[J]. Journal of organizational behavior, 2005, 26(2): 177-202. DOI:10.1002/job.290 |

| [28] |

HALL D T. The protean career: a quarter-century journey[J]. Journal of vocational behavior, 2004, 65(1): 1-13. DOI:10.1016/j.jvb.2003.10.006 |

| [29] |

SULLIVAN S E, BARUCH Y. Advances in career theory and research: a critical review and agenda for future exploration[J]. Journal of management, 2009, 35(6): 1542-1571. DOI:10.1177/0149206309350082 |

| [30] |

RODRIGUES R A, GUEST D. Have careers become boundaryless?[J]. Human relations, 2010, 63(8): 1157-1175. DOI:10.1177/0018726709354344 |

| [31] |

INKSON K, GUNZ H, GANESH S, et al. Boundaryless careers: bringing back boundaries[J]. Organization studies, 2012, 33(3): 323-340. DOI:10.1177/0170840611435600 |

| [32] |

BRISCOE J P, HENAGAN S C, BURTON J P, et al. Coping with an insecure employment environment: The differing roles of protean and boundaryless career orientations[J]. Journal of vocational behavior, 2012, 80(2): 308-316. DOI:10.1016/j.jvb.2011.12.008 |

| [33] |

ITUMA A, SIMPSON R. The boundaryless' career and career boundaries: applying an institutionalist perspective to ICT workers in the context of Nigeria[J]. Human relations, 2009, 62(5): 727-761. DOI:10.1177/0018726709103456 |

| [34] |

MCDONALD P, BROWN K, BRADLEY L. Have traditional career paths given way to protean ones?[J]. Career development international, 2005, 10(2): 109-129. DOI:10.1108/13620430510588310 |

| [35] |

BARUCH Y, ALTMAN Y. Expatriation and repatriation in MNCs: a taxonomy[J]. Human resource management, 2002, 41(2): 239-259. DOI:10.1002/hrm.10034 |

| [36] |

STAHL G K, MILLER E L, TUNG R L. Toward the boundaryless career: a closer look at the expatriate career concept and the perceived implications of an international assignment[J]. Journal of world business, 2002, 37(3): 216-227. DOI:10.1016/S1090-9516(02)00080-9 |

| [37] |

BRISCOE J P, FINKELSTEIN L M. The "new career" and organizational commitment: do boundaryless and protean attitudes make a difference[J]. Career development international, 2009, 14(3): 242-260. DOI:10.1108/13620430910966424 |

| [38] |

UY M A, CHAN K Y, SAM Y L, et al. Proactivity, adaptability and boundaryless career attitudes: the mediating role of entrepreneurial alertness[J]. Journal of vocational behavior, 2015, 86(2): 115-123. |

| [39] |

HOFSTETTER H, ROSENBLATT Z. Predicting protean and physical boundaryless career attitudes by work importance and work alternatives: regulatory focus mediation effects[J]. The international journal of human resource management, 2017, 28(15): 2136-2158. DOI:10.1080/09585192.2015.1128465 |

| [40] |

ABESSOLO M, ROSSIER J, HIRSCHI A. Basic values, career orientations, and career anchors: Empirical investigation of relationships[J]. Frontiers in psychology, 2017, 8(3): 1556. |

| [41] |

BARUCH Y. The development and validation of a measure for protean career orientation[J]. The international journal of human resource management, 2014, 25(19): 2702-2723. DOI:10.1080/09585192.2014.896389 |

| [42] |

辛迅, 余璇. 员工新职业生涯取向对组织情感承诺的差异化影响研究[J]. 软科学, 2018, 32(2): 115-118. |

| [43] |

喻剑利, 曲波. 无边界职业生涯时代的员工忠诚度培养[J]. 中国人力资源开发, 2009(4): 20-22. |

| [44] |

FORRIER A, SELS L, STYNEN D. Career mobility at the intersection between agent and structure: a conceptual model[J]. Journal of occupational and organizational psychology, 2009, 82(4): 739-759. DOI:10.1348/096317909X470933 |

| [45] |

BIEMANN T, ZACHER H, FELDMAN D C. Career patterns: a twenty-year panel study[J]. Journal of vocational behavior, 2012, 81(2): 159-170. DOI:10.1016/j.jvb.2012.06.003 |

| [46] |

KIM Y M. Diverging top and converging bottom: labor flexibilization and changes in career mobility in the USA[J]. Work, employment and society, 2013, 27(5): 860-879. DOI:10.1177/0950017012464418 |

| [47] |

SWIDER B W, LIU J T, HARRIS T B, et al. Employees on the rebound: extending the careers literature to include boomerang employment[J]. Journal of applied psychology, 2017, 102(6): 890-909. DOI:10.1037/apl0000200 |

| [48] |

ITO J K, BROTHERIDGE C M. Does supporting employees' career adaptability lead to commitment, turnover, or both?[J]. Human resource management, 2005, 44(1): 5-19. DOI:10.1002/hrm.20037 |

| [49] |

FLEISHER C, KHAPOVA S, JANSEN G W. Effects of employees' career competencies development on their organizations: does satisfaction matter?[J]. Career development international, 2014, 19(6): 700-717. DOI:10.1108/CDI-12-2013-0150 |

| [50] |

LIPS-WIERSMA M, HALL D T. Organizational career development is not dead: a case study on managing the new career during organizational change[J]. Journal of organizational behavior, 2007, 28(6): 771-792. DOI:10.1002/job.446 |

| [51] |

郭文臣, 段艳楠. 基于挑战与变革视角的新型职业生涯与人力资源管理实践研究[J]. 管理学报, 2013, 10(12): 1785-1791. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2013.12.010 |

| [52] |

周文霞, 辛迅. 组织职业生涯管理对个体职业生涯管理的影响: 一个被调节的中介模型[J]. 中国人民大学学报, 2017, 31(3): 80-89. DOI:10.3969/j.issn.1000-5420.2017.03.010 |

| [53] |

李云, 李锡元. 员工自我职业生涯管理研究述评与展望[J]. 技术经济与管理研究, 2016(01): 54-58. DOI:10.3969/j.issn.1004-292X.2016.01.011 |

| [54] |

徐智华. 自我与组织职业生涯管理的整合[J]. 科技管理研究, 2011, 31(05): 161-164. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2011.05.042 |

| [55] |

项炳池. 我国高校职业生涯教育的发展基础及当代转向[J]. 高校教育管理, 2017, 11(3): 105-111. |

| [56] |

DRIES N, PEPERMANS R, HOFMANS J, et al. Development and validation of an objective intra-organizational career success measure for managers[J]. Journal of organizational behavior, 2009, 30(4): 543-560. DOI:10.1002/job.564 |

| [57] |

DRIES N, PEPERMANS R, CARLIER O. Career success: constructing a multidimensional model[J]. Journal of vocational behavior, 2008, 73(2): 254-267. DOI:10.1016/j.jvb.2008.05.005 |

| [58] |

DE VOS A, SOENS N. Protean attitude and career success: the mediating role of self-management[J]. Journal of vocational behavior, 2008, 73(3): 449-456. DOI:10.1016/j.jvb.2008.08.007 |

| [59] |

COLAKOGLU S N. The impact of career boundarylessness on subjective career success: the role of career competencies, career autonomy, and career insecurity[J]. Journal of vocational behavior, 2011, 79(1): 47-59. DOI:10.1016/j.jvb.2010.09.011 |

| [60] |

NGO H Y, HUI L. Individual orientations and career satisfaction: the mediating roles of work engagement and self-efficacy[J]. Journal of career development, 2018, 45(5): 425-439. DOI:10.1177/0894845317706759 |

| [61] |

BREITENMOSER A, BADER B, BERG N. Why does repatriate career success vary? An empirical investigation from both traditional and protean career perspectives[J]. Human resource management, 2018, 57(5): 1049-1063. DOI:10.1002/hrm.21888 |

| [62] |

HAMORI M, KAKARIKA M. External labor market strategy and career success: CEO careers in Europe and the United States[J]. Human resource management, 2009, 48(3): 355-378. DOI:10.1002/hrm.20285 |

| [63] |

DREHER G F, LEE J Y, CLERKIN T A. Mobility and cash compensation: the moderating effects of gender, race, and executive search firms[J]. Journal of management, 2011, 37(3): 651-681. DOI:10.1177/0149206310365728 |

| [64] |

STUMPF S A, TYMON JR W G. The effects of objective career success on subsequent subjective career success[J]. Journal of vocational behavior, 2012, 81(3): 345-353. DOI:10.1016/j.jvb.2012.09.001 |

| [65] |

顾倩妮, 苏勇. 中国管理者职业生涯主观成功的内涵和测量研究[J]. 中国人力资源开发, 2016(3): 45-53. |

| [66] |

周文霞, 孙健敏. 中国情境下职业成功观的内容与结构[J]. 中国人民大学学报, 2010, 24(3): 124-133. |

| [67] |

刘宁, 张正堂. 无边界职业生涯时代职业成功的评价标准[J]. 经济管理, 2006, 9(2): 66-70. |

| [68] |

王婷, 杨付. 无边界职业生涯下职业成功的诱因与机制[J]. 心理科学进展, 2018, 26(8): 1488-1500. |

| [69] |

DANY F, LOUVEL S, VALETTE A. Academic careers: the limits of the 'boundaryless approach and the power of promotion scripts[J]. Human relations, 2011, 64(7): 971-996. DOI:10.1177/0018726710393537 |

| [70] |

KUZHABEKOVA A, LEE J. Relocation decision of international faculty in Kazakhstan[J]. Journal of studies in international education, 2018, 22(5): 414-433. DOI:10.1177/1028315318773147 |

| [71] |

林文军. 提升独立学院教师的可雇用能力研究[J]. 中国高等教育, 2018(19): 55-57. |

| [72] |

TLAISS H. Neither-nor: career success of women in an Arab Middle Eastern context[J]. Employee relations, 2015, 37(5): 525-546. DOI:10.1108/ER-03-2014-0028 |

| [73] |

ZIKIC J, BONACHE J, CERDIN J L. Crossing national boundaries: a typology of qualified immigrants' career orientations[J]. Journal of organizational behavior, 2010, 31(5): 667-686. DOI:10.1002/job.705 |

| [74] |

ASHFORD S J, CAZA B B, REID E M. From surviving to thriving in the gig economy: a research agenda for individuals in the new world of work[J]. Research in organizational behavior, 2018, 38(6): 23-41. |

| [75] |

WANG L. Answering a calling: medical professionals' digital careers in crowdsourcing[D]. Boston: Boston University, 2018.

|

| [76] |

WANG L, COTTON R. Beyond Moneyball to social capital inside and out: the value of differentiated workforce experience ties to performance[J]. Human resource management, 2018, 57(3): 761-780. DOI:10.1002/hrm.21856 |

| [77] |

WATERS L, BRISCOE J P, HALL D T, et al. Protean career attitudes during unemployment and reemployment: a longitudinal perspective[J]. Journal of vocational behavior, 2014, 84(3): 405-419. DOI:10.1016/j.jvb.2014.03.003 |

| [78] |

RODRIGUES R, BUTLER C L, GUEST D. Antecedents of protean and boundaryless career orientations: the role of core self-evaluations, perceived employability and social capital[J]. Journal of vocational behavior, 2019, 110(A): 1-11. |

| [79] |

IBARRA H. Working identity: unconventional strategies for reinventing your career[M]. Cambridge: Harvard Business School Press, 2003.

|

| [80] |

YAO C, DUAN Z, BARUCH Y. Time, space, Confucianism and careers: a Contextualized review of careers research in China-current knowledge and future research agenda[J]. International journal of management reviews, 2020, 22(3): 222-248. DOI:10.1111/ijmr.12223 |

| [81] |

DUGGAN J, SHERMAN U, CARBERY R, et al. Algorithmic management and app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM[J]. Human resource management journal, 2020, 30(1): 114-132. DOI:10.1111/1748-8583.12258 |

| [82] |

KELLOGG K C, VALENTINE M A, CHRISTIN A. Algorithms at work: the new contested terrain of control[J]. Academy of management annals, 2020, 14(1): 366-410. DOI:10.5465/annals.2018.0174 |

| [83] |

TSUI A. Reflections on the so-called value-free ideal[J]. Cross cultural andstrategic management, 2016, 23(1): 4-28. DOI:10.1108/CCSM-08-2015-0101 |

| [84] |

HANSEN H, TRANK C Q. This is going to hurt: compassionate research methods[J]. Organizational research methods, 2016, 19(3): 352-375. DOI:10.1177/1094428116637195 |

| [85] |

ZHU L, WANG L. Working authenticity: a longitudinal study of organizational career management and ideal self-discrepancy[M]//Guclu Atinc.Academy of management proceedings. Briarcliff Manor: Academy of management, 2020: 12137.

|

| [86] |

SILARD A. Unfortunate allies: the coronavirus and loneliness[EB/OL]. (2020-04-11)[2020-04-24].https://www.psychologytoday.com/us/blog/cutting-edge-leadership/202004/unfortunate-allies-the-coronavirus-and-loneliness.

|

| [87] |

STEPHENS J. Relationship resilience in the time of COVID-19[EB/OL]. (2020-4-15)[2020-4-24]. https://www.highqconnections.com/post/relationship-resilience-in-the-time-of-covid-19.

|

| [88] |

DUTTON J, SANDERS K.Connect across distance: building HQCs for remote work[EB/OL]. (2020-4-08)[2020-4-24].https://www.highqconnections.com/post/connect-across-distance-building-hqcs-for-remote-work.

|

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23