2. 华南师范大学 政治与公共管理学院, 广东 广州 510006

2. School of Politics and Public Administration, South China Normal University, Guangzhou 510006, Guangdong, China

知识经济时代,知识对于企业获取竞争优势至关重要。知识分享是知识管理的核心环节,不仅与团队创造力和创新性绩效有关[1-2],而且有利于企业整合、协调内外部现有知识,以及探索、创造新的知识,在动态复杂的环境中得以生存和发展。然而,对于员工来说,知识分享总体上属于员工自发性的角色外行为[3],不是来自组织的制度性要求;知识分享也是一种高度情境化的行为,会受到环境因素的影响[4]。因此,如何激发、引导员工的知识分享,既是管理实践中的难点,也是理论研究的重点。

在关于知识分享前因变量的研究中,员工个人因素得到了广泛关注[5-6],其中心理资本作为一种积极的心理资源,被普遍认为有利于激发员工的知识分享[7-8]。但也有学者发现心理资本不能直接对知识分享产生正向影响[9],由此可以看出心理资本与知识分享之间的关系可能会受到情境因素的影响,如组织情境在其中的间接作用。但在心理资本作用于员工态度和行为的机制中,目前对于其效应的情境边界没有得到深入挖掘[10]。尤其是综合个体和组织情境的影响因素,尚未从一个立体的视角来讨论心理资本与知识分享之间的深层关系。

社会学习理论表明,行为的标准规范能够通过社会学习的过程传达给员工,员工通过感知组织中的现象来塑造自身的行为模式[11],具备心理资本的员工进行知识分享的意愿会受到其所在组织环境的影响。知识分享是指知识、经验、技能等在个体间的交流和互动[5],总体上是一种个体间的资源分享过程,具有自愿奉献的特性[12],组织层面类似的行为模式可以成为个体学习模仿的对象,个体通过对这类行为的学习进而激发自身进行知识分享。企业社会责任是企业通过分配自身有限的资源来维护与利益相关者间的关系[13],可以视为一种组织层面的资源分享过程,也是一个作为社会主体的企业对社会做出贡献的体现。因此,企业社会责任能够给具备心理资本的员工提供资源分享和贡献社会精神的榜样和示范,员工对企业社会责任的感知可以视为对这种行为和精神的学习模仿过程,从而能够使具备心理资本的员工更愿意实施知识分享。更进一步,众多学者指出,企业社会责任对个体态度和行为的影响将受制于个体对企业社会责任行为的归因[14-15],当员工对企业社会责任行为做出利他归因时,会更认可其作为资源分享和贡献精神的榜样,从而进一步放大企业社会责任感知所产生的作用。本文拟引入企业社会责任感知、企业社会责任利他归因,以探讨员工心理资本对知识分享的影响,打开心理资本影响知识分享的过程机制,为对企业有效的知识管理提供实践参考。

二、研究设计 (一) 假设 1. 心理资本与知识分享Luthans等[16]认为心理资本是指个体的积极心理发展状态,主要包含以下4个维度:一是自我效能,即对特定情境下完成特定任务的信心;二是乐观,即对当前和未来的成功做积极归因;三是希望,即坚持目标,在必要时能够重新选择实现目标的路径以获得成功;四是韧性,即当遇到问题和困境时,能够坚持从逆境中快速恢复并采用迂回路径来取得成功。心理资本强调个人的力量和积极性,关注个人的优势和美德,在积极组织行为学中得到广泛的关注和发展[17-18]。大量研究表明,心理资本能够对个体的积极态度和行为产生影响,如组织承诺[8, 19]、工作绩效[8, 18],尤其是对组织中体现利他、奉献精神的组织公民行为有积极作用[8, 20-21]。

心理资本对知识分享的影响也得到了实证研究的重要支持。徐劲松等[22]的跨层次研究表明群体心理资本能够激发个体成员间的互动,从而对个体间的知识分享产生积极影响。Avey等[20]指出心理资本会产生积极情绪,而个人会利用这些积极情绪进行主动的角色外行为,如分享创意或提出改进建议。Lin等[5]发现那些通过知识分享对组织绩效做出贡献而持有更多信心的员工更愿意进行知识分享。Cabrera等[23]认为自我效能感高的人会更愿意与他人合作,可以通过提高合作意愿促进知识分享。Carr[24]的研究发现乐观的员工经常拥有积极情感,这使得他们有更开阔的视野,更愿意与他人分享自己的观念。仲理峰[8]发现心理资本较高的员工,不仅会主动完成自己的本职工作,还会帮助同事、保护组织资源,较多地表现出组织公民行为。总的来说,心理资本是个体拥有的积极心理资源,有利于员工积极的态度和行为,尤其是组织中的分享、奉献等积极行为[20],心理资本水平较高的员工更有意愿实施这种积极行为。基于此,本文提出以下假设:

H1:心理资本正向影响员工知识分享。

2. 企业社会责任感知的调节作用企业社会责任是企业在追求经济利益之外积极影响利益相关者的一系列行为[25],企业社会责任感知是指员工对其所在组织履行企业社会责任相关行为及程度的主观感受[26]。本文聚焦于员工层面感知的企业社会责任,虽然其与实际的企业社会责任不完全相符,但是对员工的态度和行为有更直接和紧密的关系[27]。目前,从企业社会责任感知的角度来分析企业社会责任对员工积极反应的影响,已经得到很多学者的关注[27-28]。

对员工来说,组织是一个与自身实际相关的社会系统,因而一定程度上影响了员工思想和行动的标准或模式[11]。鉴于知识分享是一种高度情境化的行为[4],因此组织内员工进行知识分享不仅与其自身心理要素有关,还会受到其所处工作环境的影响。根据社会学习理论,个体大多数的行为是通过观察示范者的行为及行为结果而习得的,这个过程既是一个认知过程,也是一个自我调节的过程[29];行为的规范标准能够通过社会学习的过程传达给员工,个人通过有意或无意地观察周围的榜样行为从而习得关于行为的期望和规范[11]。研究表明当企业社会责任感知程度较高时,员工更有可能实施与企业社会责任相一致的积极行为[11]。

知识分享在总体上是一种个体间的资源分享过程,也是一种奉献精神的表现。组织层面类似的行为模式可以成为个体学习模仿的对象,通过对这类行为的学习,激发了个体的知识分享过程。Porter等[30]将企业社会责任及其相关理论进行整合,提出了“共享价值”的观念,从企业和社会共同分享价值的角度对企业社会责任重新进行了诠释。企业社会责任可以看作是组织层面的资源分享过程和贡献精神的体现,既给员工提供了资源分享的行为榜样和过程示范,也体现了企业对类似行为的期望。具备心理资本的员工对企业社会责任的感知过程可以看作是对资源分享行为和贡献精神的学习模仿过程,这个过程能够增强心理资本水平较高的员工进行知识分享的意愿。基于此,本文提出以下假设:

H2:企业社会责任感知在心理资本与知识分享间起到调节作用,即当企业社会责任感知程度越高时,心理资本对员工知识分享的正向影响越强,反之亦然。

3. 企业社会责任利他归因的二次调节作用企业社会责任归因是个体对企业社会责任行为的动机进行推理的过程和结果[31]。已有研究将企业社会责任归因分为两类:企业社会责任利他归因(企业履行社会责任是为了提升社会福利)和企业社会责任利己归因(企业履行社会责任是为了提升自身利益)[15]。企业社会责任利他归因通常更放大企业社会责任对个体态度和行为的积极影响。如Sen等[14]的研究发现,当消费者对企业社会责任行为进行利他归因时,企业社会责任会对消费者的企业认同产生更强的正向影响;马晨等[32]的实证研究表明,当员工对企业社会责任行为进行利他归因时,企业社会责任感知对员工态度的正向影响效应会更强。由此可见,员工对企业社会责任的主观感受与员工的行为之间会进一步受到员工对企业履行社会责任行为归因的影响。

Weiner[33]指出,当积极行为是真诚的、自愿做出来的, 个人会对这种行为产生赞赏、感激、认同的情绪体验;刘远等[34]认为当员工认同企业的社会责任行为,就会倾向于在他们的行动中模仿这些行为。因此,企业社会责任的榜样作用会受到员工企业社会责任归因的影响,进而影响员工对于企业类似行为的学习和模仿效果。企业社会责任利他归因可以使员工产生对企业社会责任行为的赞赏和认同情感,从而使企业社会责任感知对员工的影响更强,具体表现为对企业社会责任行为的利他归因会强化企业资源分享和贡献精神的示范作用。员工认为企业履行社会责任是真心为他人和社会做贡献,是值得赞赏的,会更为积极和主动地模仿类似行为,从而能够增强员工对企业榜样作用的学习效果,进一步间接增强企业社会责任感知在心理资本与知识分享的正向调节作用。基于此,本文提出以下假设:

H3:员工企业社会责任利他归因对企业社会责任感知在心理资本与知识分享间的间接作用存在调节效应,即当企业社会责任利他归因更强时,企业社会责任感知对心理资本与知识分享的正向调节作用更强,反之亦然。

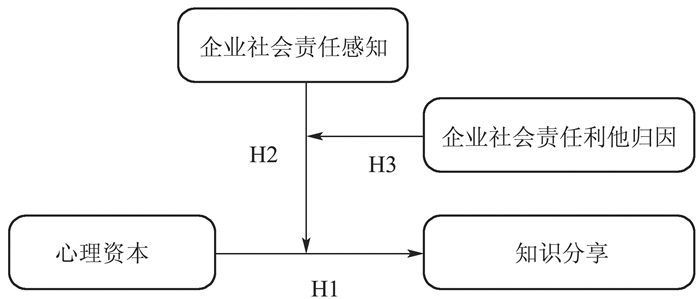

根据上述假设,本文构建出研究框架,如图 1所示。

|

图 1 本文研究框架 |

通过对东莞两家制造型企业的员工进行问卷调查,获取了研究数据。为了减少同源偏差的影响以及检验变量间的因果关系,采用纵向研究设计,调查问卷分两阶段进行发放。第一阶段用随机抽样的方法选取324人,在两家公司人力资源部门帮助下进行了现场问卷发放;第二阶段的问卷调查于3个月后进行。将两次回收的问卷进行匹配,自变量和调节变量采用第一阶段数据,因变量采用第二阶段数据,剔除随意填写或规律性重复填答问卷后,保留有效问卷253份,有效回收率78.09%。调查问卷均采用Likert 7级评分法,1代表“完全不同意”,7代表“完全同意”。

通过对问卷进行初步分析,发现男性占30.04%,女性占69.96%;25岁以下的占15.08%,25~35岁的占50.00%,35~45岁的占28.97%,45岁以上的占5.95%;在学历层次方面,初中及以下的占33.99%,中专及高中学历的占39.53%,大专学历的占20.55%,本科学历占5.93%;入职时间1年以下的占14.23%,1~5年的占56.13%,6~10年的占20.15%,10年以上的占9.49%。

2. 变量测量(1) 心理资本。本研究采用由Luthans等开发、李超平[35]翻译的心理资本量表,包含自我效能、希望、乐观、韧性4个维度,如“我相信自己能分析长远的问题,并找到解决方案”“我相信任何问题都有很多解决方法”等,共24个题项,其方差累计解释量为55.476%,α系数为0.872 9。

(2) 知识分享。本研究采用Lin等[5]开发的4个题项成熟量表,如“我会和同事分享工作经验”“当同事有需要时,我会分享我的专业知识”等,其方差累计解释量为63.523%,α系数为0.784 5。

(3) 企业社会责任感知。本研究采用Turker[25]开发的17个题项成熟量表,包括政府、消费者、员工、其他利益相关者4个维度,如“本公司一直都按时地缴纳税款”“本公司为客户提供了全面并准确的产品信息”等,其方差累计解释量为60.453%,α系数为0.924 3。

(4) 企业社会责任利他归因。本研究采用Ellen等[31]开发的企业社会责任归因量表,选取其中企业社会责任利他归因这一维度,共3个题项,如“本公司履行企业社会责任是出于道义上的原因”“本公司希望通过履行企业社会责任来回报社会”等,其方差累计解释量为61.023%,α系数为0.68。

(5) 控制变量。本研究采取常用的人口统计学变量,如性别、年龄、教育水平、工作年限等作为控制变量。

3. 共同方法偏差检验与区分效度检验本研究团队虽然向调查对象解释调查目的仅为学术研究且做出承诺保密等措施,但仍无法完全避免同源偏差的影响。因此,本研究根据Harman单因子测试对调查问卷中4个变量的所有题项打包,在未进行旋转因子分析的情况下,结果显示,第一主成分占比24.62%,小于40%的判别标准[36],表明本文的同源偏差得到了有效控制。

本文通过验证性因子分析来对变量之间进行区分,分别对四因子模型、三因子模型、二因子模型和单因子模型进行了比较,如表 1所示。结果表明,四因子模型的拟合指数最优:χ2/df=1.901,RMSEA=0.060,IFI=0.807,CFI=0.804。χ2表示拟合优度卡方检验,χ2/df表示模型拟合的卡方自由度比,RMSEA表示近似误差均方根,IFI表示增值拟合指数,CFI表示比较拟合指数。由此可见,变量之间具有良好的区分效度。

| 表 1 验证性因子分析结果 |

表 2反映了各变量的均值、标准差和相关系数。表 2中,心理资本与知识分享显著正相关(r=0.327, p < 0.01);企业社会责任感知与知识分享显著正相关(r=0.227,p < 0.01);与心理资本也显著正相关(r=0.443, p < 0.01);企业社会责任利他归因与心理资本显著正相关(r=0.454,p < 0.01);与知识分享显著正相关(r=0.350,p < 0.01);与企业社会责任感知也显著正相关(r=0.496,p < 0.01)。

| 表 2 各变量的均值、标准差和相关系数 |

本文运用SPSS 22.0检验量表的信度,变量的克朗巴哈系数(Cronbach's α)在0.68~0.924 3之间,均大于0.6[37],表明各量表符合信度要求。

结合钟熙等[38]的研究,运用SPSS 22.0检验量表的聚合效度,检验结果如表 3所示。抽样适合性检验(KMO)在0.762~0.922之间,巴特利球形检验(Bartlett's p)均为0.000,因子载荷在0.423~0.876之间,提取的公因子累计解释总方差比率在55.476%~63.523%之间,表明各量表均具有较好的聚合效度。

| 表 3 量表聚合效度检验结果 |

本研究对数据进行中心化处理后,利用Stata软件进行分层回归分析检验研究假设,检验结果如表 4。其中模型2检验了员工心理资本对知识分享的影响,检验结果表明:心理资本正向影响知识分享(模型2, β=0.568,p<0.01)。因此,H1得到支持。

| 表 4 分层回归结果 |

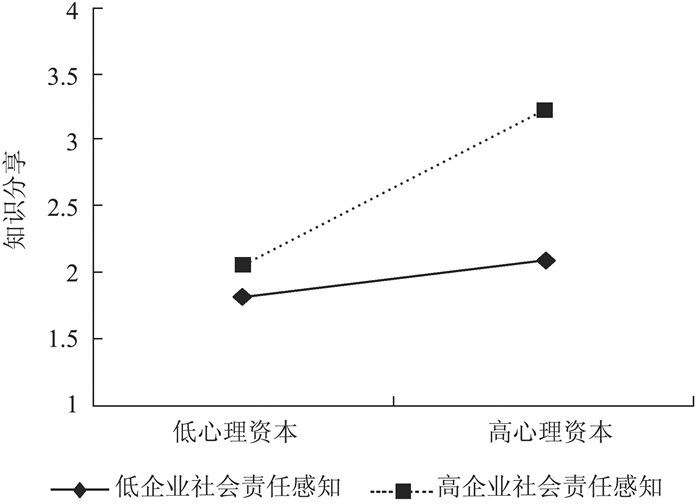

模型3检验了企业社会责任感知在心理资本与知识分享之间的调节作用。检验结果表明:心理资本与企业社会责任感知的交互项与知识分享显著正相关(模型3, β=0.225, p < 0.05)。根据Aiken等[39]的建议,本文绘制了图 2以检验企业社会责任感知的调节效应是否符合理论预期。由图 2可知,企业社会责任感知在心理资本与知识分享两者关系间起到了正向增强的调节作用。因此,H2得到支持。

|

图 2 企业社会责任感知的调节效应 |

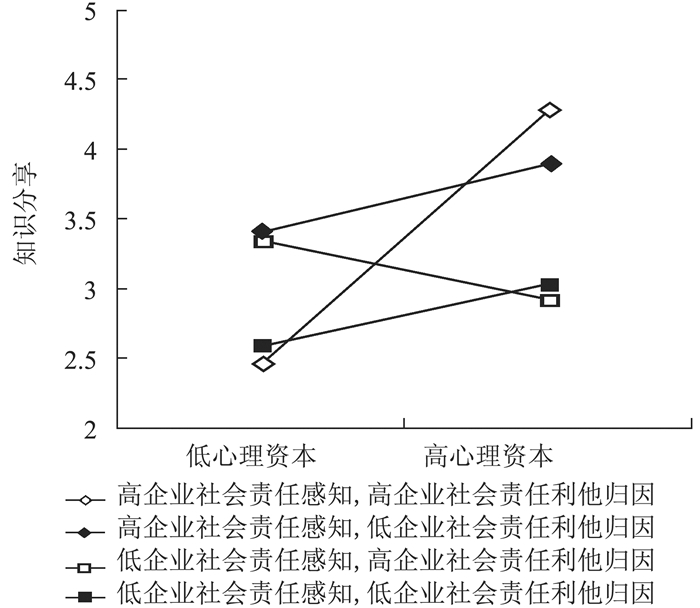

模型4检验了企业社会责任利他归因对企业社会责任感知在心理资本与员工知识分享两者关系间正向增强效果的影响。检验结果显示:心理资本、企业社会责任感知与企业社会责任利他归因三者的交互项与员工知识分享显著正相关(模型4,β=0.268,p < 0.01)。根据Aiken等[39]的建议,本文绘制图 3以检验企业社会责任利他归因的二次调节效应是否符合理论预期。由图 3可知,企业社会责任利他归因强化了企业社会责任感知在心理资本与知识分享两者关系间的正向增强效果。因此,H3得到支持。

|

图 3 企业社会责任利他归因的二次调节效应 |

本文根据社会学习理论,探讨了企业社会责任感知和企业社会责任利他归因在员工心理资本与知识分享之间的影响机制,进一步打开了心理资本影响知识分享过程的“黑箱”。具体来说:第一,员工心理资本对知识分享具有显著的正向影响;第二,企业社会责任感知正向调节了员工心理资本与知识分享之间的关系,企业社会责任感知程度越高,心理资本对知识分享的正向影响越强;第三,企业社会责任感知在员工心理资本与知识分享间的正向调节效应受到企业社会责任利他归因的二次调节影响,当员工对企业社会责任进行利他归因时,企业社会责任感知在心理资本与知识分享两者关系间的正向增强效果也随之增强。

(二) 讨论 1. 心理资本为知识分享提供了积极的心理资源知识分享是存在于个体之间的知识流动,属于员工自发的角色外行为。既然存在自发性,这种行为在很大程度上就取决于行为主体的个人意愿和动机。员工是否愿意与他人分享经验和技能,心理资本在其中起着重要的作用[40]。本文在以往研究基础上进一步证实心理资本这一可开发、测量和管理的积极心理要素能正向影响知识分享。产生心理资本正向影响知识分享效应是源于心理资本作为一种重要的心理动力资源,为知识分享行为提供了足够的行动基础,具体表现为两个方面:力量和积极性。就力量而言,具备希望和韧性要素的人会持之以恒地付出行动,寻找各种解决方案来实现目标,在这个过程中更倾向于与他人沟通交流,不断尝试新的工作方法,促进知识分享的产生和执行;就积极性而言,自信、乐观的人坚信自己能够通过知识分享为他人和组织做贡献,并且也乐于表达自己的想法,愿意通过与别人分享自己积累的经验、技能等进行互相了解和互惠互利,促进知识分享的意愿形成。

本研究结果及相关分析表明,积极的心理状态提供了充分的心理资源,对于知识分享具有重要影响。因此,从个体积极心理的视角探讨知识分享的问题为相关研究提供了一个新的思路。

2. 企业社会责任为知识分享提供了积极的社会学习环境Bock等[41]的实证研究表明,个人的自我价值感和组织氛围等会显著影响个人知识分享的意愿。由此可见,员工知识分享不仅与其个人特质有关,还会受到组织环境的影响。库尔特·勒温[42]提出,行为来自个体因素和心理环境因素的综合作用。已有的部分研究并未发现心理资本能够影响员工的知识分享[9],本文认为可能的原因是其忽视了组织情境因素的作用,员工作为组织内部成员,其个人的态度和行为与组织环境密切相关。尤其知识分享属于员工的角色外行为,企业社会责任同样可以视为企业的角色外行为[43],二者间存在紧密的联系,如Cameron等[44]指出企业社会责任能够通过德性传染,引导员工实施角色外行为。本文根据社会学习理论,认为员工会通过观察组织中的榜样行为来获得行为期望和规范,企业社会责任给员工提供了资源分享和贡献精神的榜样示范,员工通过对企业社会责任的感知来学习类似行为,为类似行为提供知识储备。心理资本水平较高的员工具备与他人进行知识分享的心理资源和动力,而企业社会责任感知作为员工所面对的心理环境,通过社会学习机制,促进了对知识分享行为的模仿和迁移,这种学习过程能够进一步提高其实施知识分享的可能性。

企业社会责任感知对员工的影响效果会进一步受到企业社会责任归因的影响。本文证实了企业社会责任利他归因的二次调节作用,企业是否真心为社会做贡献会影响员工对类似行为学习和模仿的积极性。企业社会责任是企业层面行为的客观展现,但员工会通过感知和动机推导对企业社会责任产生相应的主观情感和态度。如果员工将企业社会责任进行利他归因,会更认可和赞赏企业社会责任行为,从而使得企业社会责任对员工的影响更进一步。

综上,知识分享行为是积极心理动力和积极社会学习过程综合作用的产物,前者关乎行为动机,后者关乎行为学习。本文的结果支持了这一观点,从而为今后的研究提供了一个更系统全面的研究框架。

(三) 研究贡献本文引入企业社会责任感知这一调节因素,进一步明晰了员工心理资本与知识分享之间的边界条件。现有研究大多在探讨心理资本是否能够影响知识分享或者将心理资本作为中介变量揭示知识分享的影响机制,缺乏对二者之间边界因素的分析,这也限制了对心理资本与知识分享关系间条件性因素的认识。企业社会责任感知作为一个基于组织特征的个人层面变量,体现了个体对特定组织特征的感知。通过验证其在心理资本与知识分享之间的调节作用,本文从个体与组织结合的视角探讨了心理资本与知识分享间的过程机制,并通过实证论证了企业社会责任感知的调节作用,丰富了对企业社会责任感知作为边界条件的研究。

通过引入企业社会责任利他归因作为二次调节变量,进一步拓展了心理资本与知识分享之间的边界条件研究,表明企业社会责任感知对于心理资本与知识分享之间关系的调节效应会进一步受到企业社会责任利他归因的影响,增加了现有文献从企业社会责任归因视角对员工知识分享的认识。

在现有关于企业社会责任对员工积极态度和行为的研究中,很多学者从社会交换理论和社会认同理论的角度解释其影响机制[14, 45-47],本文基于社会学习理论从社会责任角度进行理论假设并得到验证,对心理资本与知识分享关系之间边界条件的探讨提供了一个新的研究视角。

(四) 实践启示心理资本作为个体的积极心理力量,是可以测量、开发和管理的人力资源。企业可以通过主动投资开发和挖掘员工潜在的心理优势,改变员工的工作态度和行为,重视员工个人积极心理状态的发展,促进员工进行知识分享,从而提升企业的竞争优势。

企业层面的行为能够成为员工学习和模仿的对象。企业履行社会责任可以给员工树立实施积极行为的榜样,从而强化那些本身具备积极心理力量的员工进行知识分享的意愿,因此企业不应将社会责任作为一种成本负担,应积极承担社会责任,给员工树立良好的知识分享示范形象。

员工会对企业社会责任行为进行动机判断。员工对企业社会责任行为进行利他归因时,强化企业社会责任的榜样作用,会进一步增强员工对类似行为的学习和模仿效果。企业要多从真正为社会谋福利的角度承担社会责任,并且通过第三方媒体让员工全面了解企业的社会责任行为,增强企业社会责任的可信度和好评度,同时也可以调查员工主要关注哪些利益相关者的诉求,使企业更全面和更具针对性地考虑社会责任行动的开展。

(五) 研究局限本文的研究局限主要体现在:首先,仅选取企业社会责任利他归因作为二次调节变量,未能对企业社会责任利己归因进行探讨,未来文献可以进一步分析企业社会责任利他归因和企业社会责任利己归因,二者分别以及交互关系对员工的态度和行为产生什么样的影响;其次,只探讨了员工心理资本与知识分享二者间的边界因素,有关员工心理资本与知识分享关系间的中介影响机制仍有待揭示,从而进一步打开心理资本影响知识分享的“内在黑箱”。

| [1] |

汤超颖, 艾树, 龚增良. 积极情绪的社会功能及其对团队创造力的影响: 隐性知识共享的中介作用[J]. 南开管理评论, 2011, 14(4): 129-137. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2011.04.015 |

| [2] |

刘宁, 贾俊生. 研发团队多元性、知识分享与创新绩效关系的实证研究[J]. 南开管理评论, 2012, 15(6): 85-92. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2012.06.010 |

| [3] |

ED-VAlSANIA S, MORIANO J A, MOLERO F. Authentic leadership and employee knowledge sharing behavior: Mediation of the innovation climate and workgroup identification[J]. Leadership & organization development journal, 2016, 37(4): 487-506. |

| [4] |

金辉, 李支东, 段光. 集体主义导向、知识属性与知识共享行为研究[J]. 科研管理, 2019, 40(11): 236-246. |

| [5] |

LIN H F. Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions[J]. Journal of information science, 2007, 33(2): 135-149. DOI:10.1177/0165551506068174 |

| [6] |

TAMJIDYAMCHOLO A, BABA M S B, TAMJID H, et al. Information security-professional perceptions of knowledge-sharing intention under self-efficacy, trust, reciprocity, and shared-language[J]. Computers & education, 2013, 68(4): 223-232. |

| [7] |

GHAZINOUR S, SHARAFI A, MAHABADI M, et al. Explain the role of psychological capital in knowledge sharing of an organization[J]. International journal of management academy, 2014, 2(1): 51-57. |

| [8] |

仲理峰. 心理资本对员工的工作绩效、组织承诺及组织公民行为的影响[J]. 心理学报, 2007(2): 328-334. |

| [9] |

闵锐, 和金生, 戴万亮. 基于组织公民行为的知识共享分析[J]. 图书馆理论与实践, 2011(10): 47-51. DOI:10.3969/j.issn.1005-8214.2011.10.013 |

| [10] |

李斌, 马红宇, 郭永玉. 心理资本作用机制的研究回顾与展望[J]. 心理研究, 2014, 7(6): 53-63. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2014.06.009 |

| [11] |

EVANS W R, GOODMAN J M, DAVIS W D. The impact of perceived corporate citizenship on organizational cynicism, OCB, and employee deviance[J]. Human performance, 2010, 24(1): 79-97. DOI:10.1080/08959285.2010.530632 |

| [12] |

王鹏, 艾时钟. 基于生命周期的虚拟社区知识共享博弈分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(1): 74-80. |

| [13] |

BARNETT M L. Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility[J]. Academy of management review, 2007, 32(3): 794-816. DOI:10.5465/amr.2007.25275520 |

| [14] |

SEN S, BHATTACHARYA C B, KORSCHUN D. The role of corporate social responsibility in strengthening multiple stakeholder relationships: A field experiment[J]. Journal of the academy of marketing science, 2006, 34(2): 158-166. DOI:10.1177/0092070305284978 |

| [15] |

张倩, 何姝霖, 时小贺. 企业社会责任对员工组织认同的影响——基于CSR归因调节的中介作用模型[J]. 管理评论, 2015, 27(2): 111-119. |

| [16] |

LUTHANS F, AVOLIO B J, AVEY J B, et al. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction[J]. Personnel psychology, 2007, 60(3): 541-572. DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x |

| [17] |

YOUSSEF C M, LUTHANS F. Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience[J]. Journal of management, 2007, 33(5): 774-800. DOI:10.1177/0149206307305562 |

| [18] |

LUTHANS F, AVOLIO B J, AVEY J B, et al. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction[J]. Personnel psychology, 2007, 60(3): 541-572. DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x |

| [19] |

LARSON M, LUTHANS F. Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes[J]. Journal of leadership & organizational studies, 2006, 13(2): 75-92. |

| [20] |

AVEY J B, LUTHANS F, YOUSSEF C M. The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors[J]. Journal of management, 2010, 36(2): 430-452. DOI:10.1177/0149206308329961 |

| [21] |

田喜洲, 谢晋宇. 组织支持感对员工工作行为的影响: 心理资本中介作用的实证研究[J]. 南开管理评论, 2010, 13(1): 23-29. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2010.01.004 |

| [22] |

徐劲松, 陈松. 群体资源对个体知识共享的跨层次影响: 心理资本的视角[J]. 科研管理, 2018, 39(3): 101-109. |

| [23] |

CABRERA A, CABRERA E F. Knowledge-sharing dilemmas[J]. Organization studies, 2002, 23(5): 687-710. DOI:10.1177/0170840602235001 |

| [24] |

CARR A. Positive psychology: The science of happiness and human strengths[J]. Psychologist, 2011, 35(4): 355-356. |

| [25] |

TURKER D. How corporate social responsibility influences organizational commitment[J]. Journal of business ethics, 2009, 89(2): 189. DOI:10.1007/s10551-008-9993-8 |

| [26] |

马苓, 陈昕, 赵曙明. 企业社会责任在组织行为与人力资源管理领域的研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(6): 59-72. |

| [27] |

RUPP D E, SHAO R, THORNTON M A, et al. Applicants' and employees' reactions to corporate social responsibility: The moderating effects of first-party justice perceptions and moral identity[J]. Personnel psychology, 2013, 66(4): 895-933. DOI:10.1111/peps.12030 |

| [28] |

晁罡, 刘文松, 廖颖端, 等. 员工感知的企业社会责任表现对员工离职的影响[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2014, 16(4): 9-15. |

| [29] |

陈宏辉, 程雪莲, 张麟. 变革型领导对员工企业社会责任态度的影响——基于社会学习理论的视角[J]. 当代经济管理, 2015, 37(10): 15-24. |

| [30] |

PORTER M E, KRAMER M R. The link between competitive advantage and corporate social responsibility[J]. Harvard business review, 2006, 84(12): 78-92. |

| [31] |

ELLEN P S, MOHR D E. Building corporate associations: Consumer attributions for corporate social responsibility program[J]. Journal of the academy of marketing science, 2006, 34(2): 147-157. DOI:10.1177/0092070305284976 |

| [32] |

马晨, 周祖城. 员工的企业伦理态度对PCSR与工作满意度和情感承诺关系的影响研究[J]. 管理学报, 2015, 12(11): 1671-1677. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2015.11.014 |

| [33] |

WEINER B. An attributional theory of achievement motivation and emotion[J]. Psychological review, 1985, 92(4): 548-573. DOI:10.1037/0033-295X.92.4.548 |

| [34] |

刘远, 周祖城. 员工感知的企业社会责任、情感承诺与组织公民行为的关系——承诺型人力资源实践的跨层调节作用[J]. 管理评论, 2015, 27(10): 118-127. |

| [35] |

李超平. 心理资本: 打造人的竞争优势[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2008: 191-200.

|

| [36] |

汤丹丹, 温忠麟. 共同方法偏差检验: 问题与建议[J]. 心理科学, 2020, 43(1): 215-223. |

| [37] |

陈劲, 伍蓓, 方琴, 等. E-innovation绩效影响因素研究[J]. 研究与发展管理, 2008, 20(6): 67-75. |

| [38] |

钟熙, 王甜, 罗淏元, 等. 上下级关系与亲组织非伦理行为: 基于组织认同与自我牺牲型领导的作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(6): 122-135. |

| [39] |

AIKEN L S, WEST S G. Multiple regression: Testing and interpreting interactions[J]. Journal of the operational research society, 1994, 45(1): 119-120. DOI:10.1057/jors.1994.16 |

| [40] |

WALUMBWA F O, LUTHANS F, AVER J B, et al. Retracted: Authentically leading groups: The mediating role of collective psychological capital and trust[J]. Journal of organizational behavior, 2011, 32(1): 4-24. DOI:10.1002/job.653 |

| [41] |

BOCK G W, ZMUD R W, KIM Y G, et al. Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate[J]. Mis quarterly, 2005, 29(1): 87-111. DOI:10.2307/25148669 |

| [42] |

库尔特·勒温. 拓扑心理学原理[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997: 11.

|

| [43] |

刘云. 企业社会责任对员工角色外行为的影响机制[J]. 商业经济与管理, 2014(8): 37-47. DOI:10.3969/j.issn.1000-2154.2014.08.004 |

| [44] |

CAMERON K S, BRIGHT D, CAZA A. Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance[J]. American behavioral scientist, 2004, 47(6): 766-790. DOI:10.1177/0002764203260209 |

| [45] |

SLACK R E, CORLETT S, MORRIS R. Exploring employee engagement with (corporate) social responsibility: A social exchange perspective on organisational participation[J]. Journal of business ethics, 2015, 127(3): 537-548. DOI:10.1007/s10551-014-2057-3 |

| [46] |

DU S, BHATTACHARYA C B, SEN S. Corporate social responsibility, multi-faceted job-products, and employee outcomes[J]. Journal of business ethics, 2015, 131(2): 319-335. DOI:10.1007/s10551-014-2286-5 |

| [47] |

李歌, 颜爱民, 徐婷. 中小企业员工感知的企业社会责任对离职倾向的影响机制研究[J]. 管理学报, 2016, 13(6): 847-854. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2016.06.007 |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23