2. 华南师范大学 政治与公共管理学院, 广东 广州 510631

2. School of Politics and Public Administration, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong, China

“在公共行政和私人部门行政的所有词汇中,责任一词是最重要的。”[1]62早在20世纪四五十年代,Friedrich和Finer就围绕行政责任来源问题展开了一场经典争论。Friedrich[2]认为,即使是在最好的安排下,行政活动中大量不负责任的行为也是难以避免的。他指出在现代大型、负责的政府体系中,通过外在的约束,并没有保证客观责任实现的有效途径,而且有证据表明大多数行政官员在大多数时间里,事实上遵循着主观的责任道德。Finer[3]则认为,将职责感或者说责任感与尽责的事实即有效地负起责任区别开来是最为重要的。他认为责任是一种对政治家与行政官员加以纠正与惩罚的安排。Cooper[1]63-84在此基础上将行政责任进一步区分为主观责任和客观责任,其中,客观责任包括职责和应尽的义务,它源于法律、组织机构、社会对行政人员的角色期待;而主观责任则是指情感和信仰的责任,根植于自己对忠诚、良知和认同的信仰。

1980年8月,邓小平在中共中央政治局扩大会议上对领导干部明确提出要“各负其责,决不能互相推诿,失职者要追究责任”[4],我国开始了行政问责制度建设。以2003年“非典”事件问责为标志,我国行政问责制度建设迅速推进。《中华人民共和国行政许可法》(2003年)明确了行政许可部门的权力与责任。2003年底发布的《中国共产党党内监督条例(试行)》和《中国共产党纪律处分条例》明确规定了对党员干部失职、渎职行为的处分方式。《中华人民共和国公务员法》(2006年)进一步规范了公务员的责任和义务。《中国共产党问责条例》(2016年)以问责倒逼责任落实,规范和强化了党的问责工作。这些党纪国法的制定、修订或完善,从不同侧面推进了我国行政问责制度的系统化、规范化建设。党的十九届三中全会进一步提出:“完善党和国家机构法规制度,加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,全面推行政府部门权责清单制度,规范和约束履职行为,加大机构编制违纪违法行为查处力度。”①

① 参见2018年2月28日中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》。

随着我国行政问责实践的深入推进,在学术界,行政问责也日益成为热门话题。学者们围绕行政问责的内涵[5-7]、行政问责体系[8-10]、行政问责建设的问题诊断及对策[11-12]等方面展开了大量的研究。面对海量的研究成果,究竟哪些话题是学者们研究的热点?未来的研究又将围绕哪些领域展开?解答这些问题不仅有助于审视当前行政问责研究的成果和不足,对未来行政问责研究的指导和进一步深入也具有重要意义。针对这些问题,普永贵[13]、高萍[14]、韩志明[15]对行政问责研究进行了文献综述性分析,但他们仅是对有限研究文献进行分析,因此难以把握研究的总体特征和发展趋势,研究观点和结论存在很大差异。司林波等[16]运用CiteSpace Ⅲ工具,对中国知网数据库(2003—2015年)的“问责”文献进行了知识图谱分析,但其重点是宏观问责文献分析,虽然也涉及行政问责文献,但是未能呈现行政问责研究的知识进路、当前动态和未来图景。

基于此,本文运用CiteSpace可视化计量分析工具,对科学引文索引数据库和中国知网数据库中以“行政问责”为主题的研究文献进行时序分析和比较分析,以期厘清行政问责研究的知识进路、国内外研究动态和差异,勾画行政问责研究的未来图景和推进路径。

二、研究工具与样本选择 (一) 研究工具本文采用文献计量和可视化的方法,借助美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院陈超美教授开发的可视化工具CiteSpace对问责研究文献进行知识图谱分析。CiteSpace是一款基于Java语言的信息可视化工具,其基本思想是“共现聚类”,通过共引(co-ciation)分析理论和寻径网络算法对特定领域文献进行计量,绘制可视化图谱来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[17]。本文所使用的CiteSpace Ⅴ是目前最新的版本,基于Java 8的语言环境,可以进行分时、动态的网络图谱分析,发现前沿和热点领域。

(二) 样本选择基于数据库的权威性、影响力以及数据的完整性,本文选择了科学引文索引数据库和中国知网数据库作为样本来源以保证样本的可靠性。

在科学引文索引数据库中我们以“Administration Accountability”为主题,数据库选取科学引文索引核心合集数据库,文档类型限定为“文章”,一共检索出1 048篇,时间跨度为1991—2019年,以此作为国外行政问责研究的样本数据库。

在中国知网数据库中我们以“行政问责”为主题词,期刊来源为CSSCI进行检索,一共检索出820篇文献,时间跨度为2003—2019年,将每一篇文献信息从题目、作者、摘要、关键词、参考文献等变量按格式导出,依照CiteSpace软件的格式要求进行数据转码和文档拆分处理,最终形成国内行政问责研究的样本数据库。

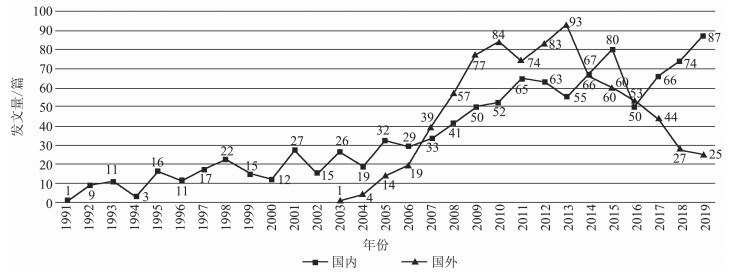

三、国内外行政问责研究的文献计量分析 (一) 年度发文量论文数量在一定程度上反映了该领域的研究热度和研究水平,对发文量进行分析不仅可以了解该研究的发展状况,也有利于预测未来发展。对科学引文索引数据库和中国知网数据库中“行政问责”研究文献进行统计分析,国内外年度发文量如图 1所示。从图 1可以看出:国外行政问责研究起步较早;受“非典”事件影响,行政问责研究在2003年方才进入国内学者视线。2019年国外发文量达到顶峰(87篇);国内研究虽然起步较晚,但发展较为迅速,2013年达到顶峰(93篇),之后开始减少。

|

图 1 国内外年度发文量折线图 |

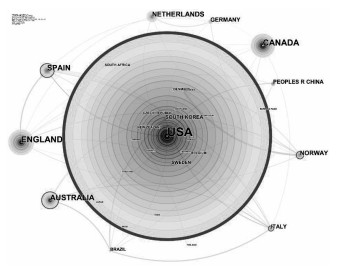

利用CiteSpace对SCI数据库中各国发表论文的数量进行统计,得到行政问责研究的网络地域图谱,如图 2所示。图中年轮的大小反映了发文数量的多少,年轮越大说明发文数量越多。可以看出,行政问责研究在空间上的分布并不均衡:其中,美国对行政问责的研究最多,发文数量多达479篇,占世界发文总量的45.7%;英国和加拿大分别以71篇和63篇位列第2和第3,紧随其后的是澳大利亚(46篇)、西班牙(41篇)、荷兰(29)等,中国以14篇位列第9名。作为发文数量前10位的国家中唯一一个发展中国家,中国行政问责研究处于世界前列,但相比美英等发达国家仍有一定差距。

|

图 2 行政问责研究的网络地域图谱 |

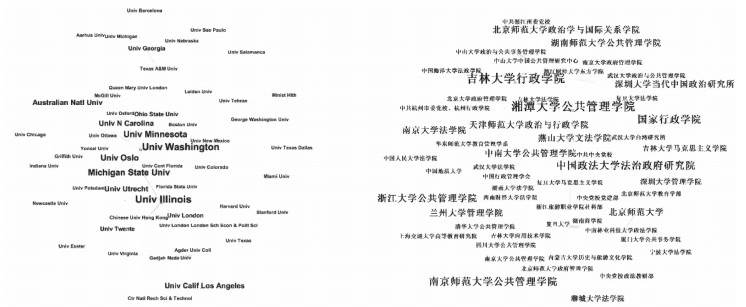

通过CiteSpace对行政问责研究数据进行机构共现,我们可以得到目前国内外对于行政问责研究的主要力量。国内外行政问责领域研究机构共现对比如图 3所示,图中每一个节点代表了一个机构,节点之间的连线代表了机构之间的联系,连线越粗,说明机构之间的联系越紧密。从中可以看出,国外发文数量较多的机构主要有伊利诺伊大学、华盛顿大学、明尼苏达大学、密歇根州立大学等;国内发文较多的机构包括吉林大学、湘潭大学、中国政法大学、浙江大学等。

|

图 3 国内外行政问责领域研究机构共现对比 |

通过对比可以发现,高校是国内外行政问责研究的主要平台,高校中的公共管理学院是研究的重点机构。相比之下,国内对于行政问责研究的机构更多;但国内外研究机构机构之间均不存在明显的连线关系。这说明目前行政问责研究的机构之间仍处于相对封闭的状态,学术的交流和合作并不紧密。

(四) 高被引文献分析引文分析是文献计量中一种新的方法,如果两篇文献同时被一篇文献所引用,那么这两篇文献就构成了共引关系。文献被引的频次越高,说明其在该领域的影响力越大,可以在一定程度上反映一个学科的知识基础,有助于预测其发展的未来趋势。本文在CiteSpace Ⅴ中,将网络的节点类型选为参考文献,每一年为一个时间片段,阈值设定为每一个时间片段选择前50个高频节点数据进行分析,生成国内外的高被引文献知识图谱。

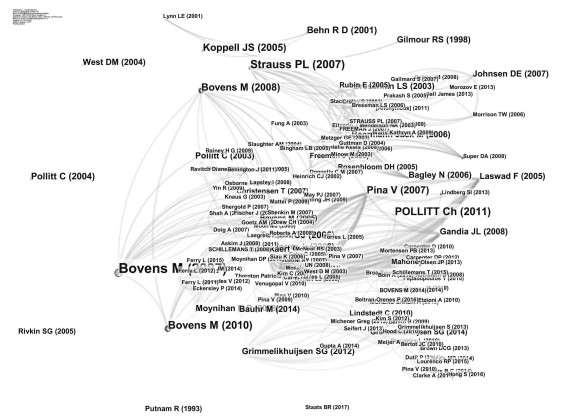

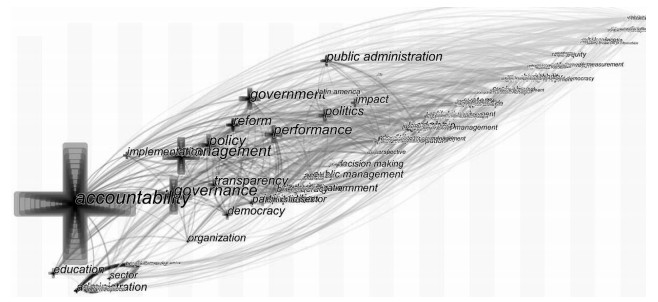

国外行政问责研究高被引文献知识图谱如图 4所示,由276个节点和522条连线构成。表 1列出了被引数前十的作者的经典文献。分析被引数前十的论文可以看出,国外对行政问责的研究主要包括三个方面:一是对行政问责概念和内涵的研究。如Bovens[18]针对欧盟遭受的“问责赤字”对问责制的概念、类型和如何评估进行了讨论,并提供了三个评估视角,即民主、宪政和学习的视角,指出每一种视角都可能产生不同类型的“问责赤字”;2008年,他进一步对这三种视角进行分析,并利用这三种观点开发了一个系统的评估公共问责安排的工具[19];2010年,Bovens[20]又对问责制的概念进行了辨析,讨论了问责制在作为一种美德和一种机制下的不同含义,解决了一些混淆的概念问题。Koppell[21]认为问责制是公共行政的一个核心概念,包括透明度、责任、可控性、可靠性和响应性五个部分,不同的问责概念引发的相互矛盾将会破坏组织的效能。二是对电子政府建设下行政问责的研究。如Pina[22]对欧盟15个国家电子政务的透明度、开放性和问责进行了实证研究,对318个政府门户网站进行了比较,测试其背景和组织因素的影响。West[23]评估了1998—2000年间电子政务对服务提供、民主反应和公众态度的影响,研究它是否利用万维网的互动功能来改善服务交付、民主响应和公众宣传。Tolbert等[24]利用两阶段模型分析了Pew最近的调查数据,探讨电子政务使用、态度和对政府的信任之间的关系,结果表明,电子政务可以通过改善与公民的互动和对回应的看法来增加基于流程的信任。三是对行政问责程序的研究。如Bagley[25]认为负责监管审查的机构管理和预算办公室在机构设置中存在问题,需要发挥重新审议和集中审查在监管国家中的基础性作用。Johnsen[26]以布什政府的审讯政策为主要案例,考察了行政部门的内部解释过程和标准如何促成或破坏对法治的遵守,以促进总统对法治的忠诚。Strauss[27]从行政法的角度对总统的权力及行使过程进行论证,认为所谓固有的总统决策权并不应该属于总统,监督而非决定才是总统的责任。

|

图 4 国外行政问责研究高被引文献知识图谱 |

| 表 1 国外被引前十的作者的经典文献 |

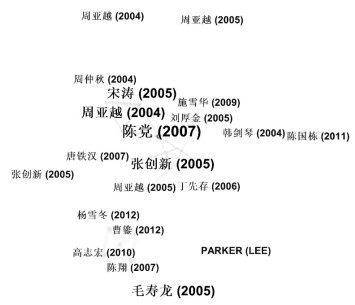

国内行政问责研究高被引文献知识图谱如图 5所示,由21个节点和17条连线组成。表 2列出了被引数前十的作者的经典文献。分析前十论文可以看出,国内对行政问责的研究主要包括以下几个方面:一是对行政问责的内涵及要素研究。宋涛[28]从行政问责的结构属性对其概念进行了辨析,认为行政问责是指“行政人员有义务就与其工作职责有关的工作绩效及社会效果接受责任授权人的质询并承担相应的处理结果”。周亚越[29]认为行政问责制的内涵包括行政问责的客体、主体、范围、程序、责任体系和后果六个要素,是一个系统的吏治规范,既是实体规范,也是程序规范。二是对行政问责制的模式研究。高志宏[30]指出我国行政问责还没有完成从“权力问责”向“制度问责”的过渡,存在泛化、滥化和简单化的问题。韩剑琴[31]指出行政问责是同体问责和异体问责的双重结合,从长远发展来看,必须充分发挥异体问责的作用。陈翔等[32]从文本分析的角度对各地问责制度文本进行梳理,比较了各地问责制文本的异同之处,为地方政府问责办法的制定提供了一定参考[31]。三是对行政问责的制度化、规范化研究。陈党[33]从法学角度对我国问责建设进行分析,认为我国行政问责目前存在立法滞后、异体问责相对薄弱等问题。毛寿龙[34]分析了引咎辞职以及问责制对于我国治道变革的重要意义,指出“必须在技术上完善引咎辞职以及相关的责任制度安排, 并在制度上重视从行政性问责走向程序性问责”。张创新等[35]指出行政问责的根本目的在于对行政失范行为的监督和预防,良性行政问责制度的建构要集中体现在问责的目的性、责任的明确化和手段的规范化。施雪华[36]针对行政问责制建设中出现的问题,提出要明确行政责任、强化异体问责、完善法律体系、培育问责文化。四是对具体领域的行政问责研究。如陈国栋[37]对我国重大事故问责进行分析,指出当前政府公共工程事故行政问责机制难以确保问责的深入性和长效性,需要构建公共参与问责制来弥补不足。

|

图 5 国内行政问责研究高被引文献知识图谱 |

| 表 2 国内被引前十的作者的经典文献 |

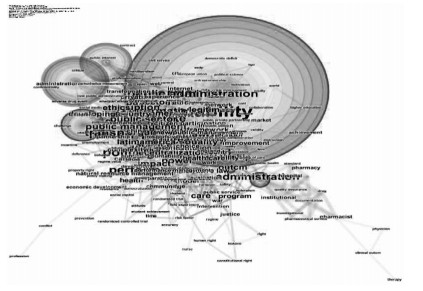

利用CiteSpace进行关键词共现网络图谱分析,可以有效地把握学科的研究热点。将网络的节点类型选为“关键词”,其他设置不变,生成的国外行政问责研究关键词共现图谱如图 6所示,表 3列出了出现频率前25位的高频关键词。国外行政问责研究的关键词共现图谱中,节点数量为205个,连线有985条,可以看出国外的研究热点较为丰富,研究领域较广,而且已经形成一定的研究体系;从节点的中心性来看,国外中心性较高的研究热点词有“administration”“bureaucracy”“service”“perspective”“government”“policy”“performance”等;从时间分布来看,国外研究的热点关键词主要集中在1995—2010年。结合时间维度和关键词的中心性分布,我们可以看出国外研究热点可以分为以下三个阶段:第一个阶段是1995—2000年,国外的行政问责研究聚焦于问责与行政、问责与社会治理的关系,此时的研究更多侧重于对行政问责的概念和内涵进行分析。第二个阶段是2001—2004年,这段时期的研究关注政府体制改革和政府绩效,通过问责提高公共部门的绩效和透明度,保障公民的知情权,维护社会的民主和法制。第三个阶段是2005年以后,此时对行政问责的研究开始深入地方政府,学者开始关注州政府中存在的官僚和腐败问题,强调立法与行政系统的改革。

|

图 6 国外行政问责研究关键词共现图谱 |

| 表 3 国外行政问责研究排名前25位高频关键词 |

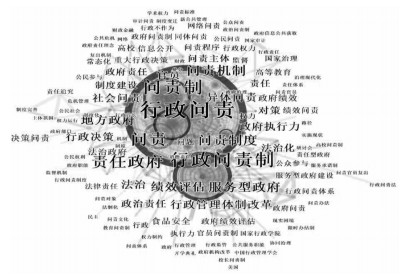

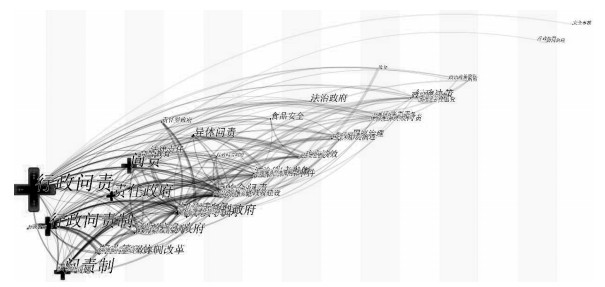

运用CiteSpace同理绘制国内行政问责研究关键词共现图谱,如图 7所示。国内行政问责研究的关键词共现图谱中,节点数量为127个,连线有341条,和国外相比较少。结合表 4列出的高频关键词,我们可以看出国内行政问责的研究热点集中在2004—2014年,研究热点的演变也反映了行政问责理论和实践的发展。国内行政问责研究可以分为三个阶段:第一个阶段是2003—2006年。这一阶段的热点词汇主要有“行政问责”“行政问责制”“问责制”等,此阶段的研究主要集中在对行政问责的基本理论体系进行分析,包括行政问责的概念和内涵、行政问责的主客体研究、行政问责体系和行政问责模式四个方面。第二个阶段是2007—2009年,这一阶段的热点词汇主要包括“责任政府”“绩效评估”“问责制度”“问责机制”等,这一阶段在进一步深化行政问责体制机制研究的基础上,开始关注责任政府的建设以及政府绩效评估。第三个阶段是2010年以后,这一阶段的热点词汇主要包括“法治”“政治责任”“行政决策”等。2010年,《国务院关于加强法治政府建设的意见》发布,明确指出要加强政府内部层级监督和专门监督,严格行政问责,此时学界的关注也从行政问责本身上升到国家的顶层设计,研究更多地侧重于法治政府建设和问责文化的培育,通过行政问责推动国家治理体系的变革。

|

图 7 国内行政问责研究关键词共现图谱 |

| 表 4 国内行政问责研究排名前25位高频关键词 |

研究前沿代表了一个学科的难点、热点以及发展趋势,是该研究中最先进、最新、最有发展潜力的研究主题或研究领域。利用CiteSpace进行前沿分析时,学界往往使用“突变检测”进行研究。通过对关键词共现图进行突发性检测,得到国外行政问责研究的前沿术语突变图谱,如图 8所示。表 5具体罗列了突变率最高的关键词,突变强度越大则说明近几年来越活跃。结合图 8和表 5可以看出,国外行政问责研究的前沿术语主要包括从1991年前后开始出现的“reform”“law”“government”“information”和“E-government”这5个关键词,其中“reform”最早在2002年开始突变,突变强度最高,持续时间也最长;“law”和“E-government”分别在2010年和2011年开始突变,前沿趋势明显。可以看出目前国外行政问责研究的前沿领域集中在政府改革、法制建设以及电子政府建设方面。

|

图 8 国外行政问责研究的前沿术语突变图谱 |

| 表 5 国外行政问责研究高频关键词突变排序 |

国内研究前沿术语的突变图谱如图 9所示,表 6列出了突变率最高的6个关键词。其中“行政问责制”最早在2003年开始突变,突变强度最高,持续时间也最久;“问责”“行政决策”“政府责任”和“法治”是近些年来最为明显的4个突变词。结合突变图谱可以看出,对行政问责本身体制机制的研究和深化一直是研究的前沿领域,未来在责任政府以及法治政府的建设中,政府的行政决策会备受关注,可能成为未来几年的研究热点。

|

图 9 国内行政问责研究的前沿术语突变图谱 |

| 表 6 国内行政问责研究高频关键词突变排序 |

通过CiteSpace对科学引文索引数据库和中国知网数据库中行政问责的文献进行对比分析可以发现,国内外学者对行政问责的研究具有一些共同特点:首先,行政问责的概念及内涵是国内外学者共同关注的焦点;其次,行政问责研究是一个多学科的领域,受到了来自管理学、政治学、法学和经济学等多学科的广泛关注。我国行政问责研究虽然起步较晚,但发展速度快、研究热度呈上升趋势,形成了若干热点研究领域。与此同时,国内行政问责研究也存在一些需要引起研究者们关注的问题:

一是从发文数量上看。我国在20世纪80年代就开始推进行政问责制度建设,但并没有引起学界的广泛关注。直到2003年非典疫情的大规模暴发,学者们才开始正式关注行政问责研究,发文数量逐年增多,但这种热度只持续了十年,2013年发文量达到顶峰后就开始逐年下降。国外行政问责研究较国内更早,且一直保持较高热度,发文量呈稳步上升趋势。目前,我国正在推进国家治理体系和治理能力现代化建设,行政问责制度作为其重要抓手,需要引起学界更多的关注,从而推动行政问责研究的不断深入,更好地指导行政问责制度建设。

二是从研究内容上看。目前,国内对行政问责的研究仍聚焦于行政问责的制度构建和体系建设。而国外研究中,近些年对行政问责制度和体系建设研究近乎绝迹,主要转向具体行业领域的行政问责研究,这说明国外行政问责研究已经进入了更深入、更务实的层面。当然,这主要是由于我国行政问责研究起步较晚,学者们需要时间来对行政问责相关理论进行梳理和拓展,把握我国行政问责的特定情境与功能,从而完善行政问责研究的基础理论。因此,国内学者应在总结分析我国政治体制改革和行政问责实践的基础上,拓展行政问责研究的深度和广度,深化对安全事故问责、医疗卫生问责、网络问责等领域行政问责研究,以丰富行政问责理论。

三是从研究视角看。无论国外行政问责研究,还是国内行政问责研究,多是关注静态的行政问责内涵、制度和体系等研究,而忽视了动态的行政问责过程研究。行政问责是一个复杂的、动态的博弈过程,涉及多方利益主体,既有上下级政府/部门,又有平行的相关职能部门,还包括新闻媒体和公众舆论。在依法行政的现代社会,行政问责固然必须依法进行;但行政问责归根到底是对人的问责,基于自由裁量权的客观存在,行政问责也必然是一个动态的博弈过程。因此,以典型案例为样本,通过对行政问责过程的全景呈现、精细剖析和理论凝练,有助于更好地规范、完善行政问责的权责配置、制度安排和程序设计,推动行政问责实践的不断进步。

四是从研究方法看。目前国内研究仍是以规范研究为主,定量和实证研究较少;而国外则以实证研究为主,通过构建模型,采用大规模面板数据进行定量分析。当前我国对于行政问责研究的规范研究与定性研究已日趋成熟,随着研究的深化,对相关概念进行操作化,建立指标对行政问责进行测量,从而开展定量研究是大势所趋。一方面,要通过定性研究和规范研究,加强行政问责研究的理论深度;另一方面,要通过定量研究与实证研究,评估我国问责实践的绩效水平、分析存在的问题,从而实现定性与定量、规范与实证的有机结合。

五是从研究力量看。目前国内研究力量较为分散,研究机构之间仍处于相对封闭的状态,学术交流与合作不多,学术资源的整合能力不强,导致重复研究较多,而且缺乏代表性的理论原创研究。同时,与国外同行的交流与合作较少,学术对话不足,跨国别的比较研究很少,对国际行政问责研究的贡献较少。未来须加强与国外研究机构和学者之间的交流与合作,在学习借鉴中推动我国行政问责研究的持续发展。

2003—2019年,中国行政问责研究取得了长足发展,成为当前理论和实践部门共同关注的焦点话题。但毋庸讳言,国内行政问责研究在研究内容、研究视角、研究方法和研究力量等方面仍存在一些问题。只有不断优化拓宽研究论域、拓展研究深度和广度、创新研究视角、优化研究方法和整合研究力量,才能更好地推进行政问责的知识增长,构建适合中国语境的话语体系和理论框架,推动我国行政问责研究和实践的不断发展。

| [1] |

COOPER T L. The responsible administration:an approach to ethics for the administrative role[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001.

|

| [2] |

FRIEDRICH C J. Public policy and the nature of administrative responsibility[C]//FRIEDRICH C J, MASON E S. Public policy.Cambridge: Harvard University Press, 1940: 221-245.

|

| [3] |

FINER H. Administrative responsibility in democratic government[J]. Public administration review, 1941(4): 335-350. |

| [4] |

邓小平. 邓小平文选(第2卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1994: 320-343.

|

| [5] |

周仲秋. 论行政问责制[J]. 社会科学家, 2004(3): 128-130. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2004.03.039 |

| [6] |

宋涛. 问责机制与网络问责创新内涵的实证检验[J]. 中国行政管理, 2013(9): 25-29. |

| [7] |

张贤明, 杨楠. 政治问责及相关概念辨析[J]. 理论探讨, 2019(4): 18-24. |

| [8] |

周亚越. 行政问责制度研究[M]. 中国检查出版社, 2006: 36.

|

| [9] |

杨仲林. 论"行政问责制"的内涵、动因及其完善[J]. 前沿, 2005(8): 208-210. DOI:10.3969/j.issn.1009-8267.2005.08.064 |

| [10] |

伍洪杏. 无缝隙行政问责运行机制的构建研究[J]. 湘潭大学学报, 2019(5): 31-35. |

| [11] |

刘美萍. 当前行政问责存在的偏差及其治理[J]. 江苏行政学院学报, 2019(6): 110-115. |

| [12] |

蒋来用. "问责异化"的形成与矫正机制研究[J]. 河南社会科学, 2019(7): 2-10. |

| [13] |

普永贵. 我国行政问责问题研究综述[J]. 行政论坛, 2008(4): 30-33. DOI:10.3969/j.issn.1005-460X.2008.04.008 |

| [14] |

高萍. 我国行政问责制研究综述[J]. 云南行政学院学报, 2010(6): 32-34. |

| [15] |

韩志明. 当前行政问责制研究述评[J]. 云南行政学院学报, 2007(2): 157-162. DOI:10.3969/j.issn.1671-0681.2007.02.040 |

| [16] |

司林波, 李雪婷, 乔花云. 国内"问责制"研究的知识图谱分析——基于CNKI数据库2003-2015年收录文献关键词共现的计量和可视化[J]. 四川理工学院学报, 2016(5): 1-17. |

| [17] |

陈悦, 陈超美, 刘泽渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015(2): 242-253. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009 |

| [18] |

BOVENS M. Analysing and assessing accountability:a conceptual framework[J]. European law journal, 2007(4): 447-468. |

| [19] |

BOVENS M. Does public accountability work? An assessment tool[J]. Public administration, 2008(1): 225-242. |

| [20] |

BOVENS M. Two concepts of accountability:accountability as a virtue and as a mechanism[J]. West european Politics, 2010(5): 946-967. |

| [21] |

KOPPELL J S. Pathologies of accountability:ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder"[J]. Public administration review, 2005(1): 94-108. |

| [22] |

PINA V. Are ICTs improving transparency and accountability in the EU regional and local governments? An empirical study[J]. Public administration, 2007(2): 449-472. |

| [23] |

WEST D M. E-government and the transformation of service delivery and citizen attitudes[J]. Public administration review, 2004(1): 15-27. |

| [24] |

TOLBERT C J, Mossberger K. The effects of e-government on trust and confidence in government[J]. Public administration review, 2006(3): 354-369. |

| [25] |

BAGLEY N. Centralized oversight of the regulatory state[J]. Columbia law review, 2006(6): 1260-1329. |

| [26] |

JOHNSEN D E. Faithfully executing the laws:internal legal constraints on executive power[J]. Ucla law review, 2007(6): 1559-1611. |

| [27] |

STRAUSS P L. "Overseer", or "the decider"? The President in administrative law[J]. The George Washington law review, 2007(4): 696-760. |

| [28] |

宋涛. 行政问责概念及内涵辨析[J]. 深圳大学学报, 2005(2): 42-46. |

| [29] |

周亚越. 行政问责制的内涵及其意义[J]. 理论与改革, 2004(4): 41-43. |

| [30] |

高志宏. 论我国行政问责制的基本构成——兼评《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》[J]. 时代法学, 2010(6): 30-36. |

| [31] |

韩剑琴. 行政问责制——建立责任政府的新探索[J]. 探索与争鸣, 2004(8): 20-21. |

| [32] |

陈翔, 陈国权. 我国地方政府问责制的文本分析[J]. 浙江社会科学, 2007(1): 70-77. |

| [33] |

陈党. 论构建有效的行政问责法律制度[J]. 河北法学, 2007(2): 75-82. |

| [34] |

毛寿龙. 引咎辞职、问责制与治道变革[J]. 浙江学刊, 2005(1): 45-49. |

| [35] |

张创新, 赵雷. 从"新制"到"良制":我国行政问责的制度化[J]. 中国人民大学学报, 2005(1): 112-117. |

| [36] |

施雪华. 中国行政问责制的现状及完善对策[J]. 探索与争鸣, 2009(6): 30-33. |

| [37] |

陈国栋. 重大事故行政问责制研究[J]. 政治与法律, 2011(12): 20-28. |

2021, Vol. 23

2021, Vol. 23