随着全球化及信息科技的日新月异,全球各地的市场竞争日趋剧烈,组织必须及时地调整战略来适应环境变化,以免被市场淘汰。更明确地说,组织的高层管理者必须不断地监测、诊断其所面对的市场环境,随时适应市场环境的“惊涛骇浪”,进而创造竞争优势。创业导向被用于衡量企业组织应对外部环境动荡发起的战略变革,其中的竞争积极性维度尤其反映了这种从组织内部发起的积极行动的竞争姿态。Barney[1]所提倡的资源基础理论,强调当今环境变化往往超乎管理者的预期,企业必须由过去强调外在环境的战略观点,转向建构内在导向的核心资源以驱动企业永续生存。而高管团队(top management team,TMT)便是企业关键战略的制定者,是企业发展的核心资源。对于新企业而言,高管团队的特质不仅影响企业的竞争态势,而且会影响企业的长久生存[2]。而高管团队的异质性对企业的竞争决策及其结果也具有重要的影响,尤其是对竞争优势的构建及其持续性。因此,研究高管团队异质性对新企业,尤其是高科技新企业构建竞争优势具有重要的战略意义。

建立竞争优势不仅包括致力于建构本身的独特能力,还需要考量企业间竞争的市场范畴[3]。动态竞争观主张企业间的竞争不能单单审视企业本身的内部能力,更需要将组织与其他竞争者间的竞争互动纳入考量,才能适应动态的环境,而新企业尤其要注重这一方面。同时,在快速变迁的超竞争环境中,新企业须采取积极性的竞争行为,主动迅速地展开竞争行动并快速回应竞争企业的攻击行动,进而建立起自身的独特竞争优势,保有市场利基[4-5]。企业如未采取积极的竞争行动来建构竞争优势,以惯性的方式企图赚取机会利润,最终将无法在当前动态竞争环境中胜出。根据Chen[6]对动态竞争的观点,在竞争行动开始被采取的第一时间,竞争者就会开始拟定竞争战略、试探对手的计划与能力,并采取相应的回应行动,以保卫并彰显自身的实力与名誉。这些回应行动通常会混搭内部活动与外部市场行为,采纳的内部活动可能是研发、更新组织架构;而外部市场行为则包含开辟新市场、并购、调整价格、推出新产品等[7]107-111。一些研究指出,组织有时需要兼具异质性的高管团队以及对外的积极竞争行为,才能有效地和其他竞争者相抗衡[8]。高科技产业的特性决定了竞争积极性对企业发展的价值,产品生命周期的缩短以及市场竞争的激烈程度都解释了高科技新企业采取积极竞争的必要性和重要性,这是其构筑竞争优势的关键。

李冬伟等[9]的实证研究表明高管团队作为制定和执行企业社会责任战略的重要决策者,其异质性对企业社会责任绩效有显著影响,并受到政府干预的显著负向调节。在做战略决策时,异质性高管团队比同质性高管团队更具有创造性,更能拓宽信息收集的渠道和内容,更有可能打破企业原有的战略模式,进行战略创新[10]。综上可见,学者们围绕着高管团队异质性和企业绩效、战略决策等方面展开了相应研究,在已有研究中着重分析和验证了高管团队异质性对企业绩效的影响,却较少研究高管团队异质性对企业构建其竞争优势的影响,更鲜有关注高管团队异质性与新企业竞争优势关系间的影响机制。虽然学术界的一些学者将竞争优势与企业绩效混同,尤其是在测量指标上,但Schulte[11]对竞争优势的维度进行了划分以区别二者,并从三方面说明了竞争优势是绩效的前因变量。本文借鉴董保宝等[12]的研究,认为竞争优势是指企业利用其所控制的资源和内部培育的能力,在市场上获取高额绩效并占得领先地位,并以此循环往复维持这种优势持续发展的属性。

企业绩效是企业竞争优势的一部分,在众多学者研究高管团队异质性与企业绩效关系的情况下,再研究高管团队异质性与竞争优势的关系是很有必要的。在建构竞争优势、蓄积顾客资本、提升经营绩效、增加利润来源等方面,组织的高管团队的异质性极为重要,它决定了组织的战略导向及战略价值,而展现外部导向的竞争积极性是获取客户正向回应的保证[8]。因此,在学术界少有研究高管团队异质性和竞争优势的关系以及二者关系的影响机制的情况下,本文从高管团队异质性和竞争积极性出发,通过实证研究方法,深入研究它们对高科技新企业竞争优势的影响,并试图揭示竞争积极性在二者间所扮演的角色,以期深入挖掘上述三个变量之间的深层次作用机理。这不仅在实践意义上能为高科技新企业如何在高度竞争环境中构建自身的持续性竞争优势提供依据,也为未来研究高管团队异质性、竞争积极性以及竞争优势三者的作用机制提供了理论参考。

二、文献回顾与假设 (一) 高管团队异质性与竞争优势Finkelstein和Hambrick[13]认为,高管团队异质性是指高管团队在人口统计学特征、重要认知、价值观以及经历等方面的差异性和独特性。高管团队异质性包含很多方面,如年龄、任期、教育水平、职业、从业经历、文化、性别以及国籍等。高管团队通常由负责战略制定、规划及执行的重要经理人组成。在不同组织中,执行者的称谓也各不相同。在本文中,高管团队是指在组织中拥有决策制定权的经理人,因此,高管团队成员就是那些占据较高位置、负责整个组织运营与管理并拥有决策与控制权的人。Hambrick和Mason[14]在20世纪80年代提出了“高阶理论”,认为高管团队的决策对组织结果具有重要作用,因为高管团队异质性中的个人信念、价值取舍、认知偏好以及风险态度等维度均对组织决策具有重要影响。

与一般工作团队相比,高管团队对决策拥有绝对的影响力,并能够决定整个组织的命运,因此,高管团队的特质及其与组织决策与运作的关系便受到学者们的关注。Carpenter等的研究表明与同质性团队相比,多样性为高管团队提供了众多知识来源[15],尤其是对于竞争激烈的高科技新企业而言,知识源的多样化强化了企业竞争优势的基础,确保了企业在市场上的竞争态势[16]。Nielsen认为拥有不同背景以及从业经验的高级经理人将具有较强的战略认知与市场监察力,能够迅速加工市场的竞争信息,为本企业构筑强大的知识性竞争基础[17],确保企业积极性竞争战略的实施,加快战略回应和战略行动[18]。此外,企业通过搜寻、识别、评价各种知识进而实时地做出正确的进攻型战略[19]。Leiponen和Helfat认为异质性的高管团队拥有各种各样的知识背景和知识来源,有助于降低做出战略失误的可能性,当高管团队敏锐地察觉市场上环境的变化或者竞争对手的战略变更时,他们会采取竞争积极性的策略予以回应[20],以此开发并巩固竞争优势。这表现在两大方面,一是高管团队异质性加强了组织监测市场的能力和吸收能力,强化了竞争优势的基础;二是高管团队异质性加强了组织的创新性,包括产品和流程的创新性,也包括战略的创新性或者战略更新,以此加强了竞争优势的持续性。

由此可以看出,已有的关于高管团队异质性与企业竞争优势的研究多数是从组织战略的视角来研究二者的关系,而关于高管团队异质性对企业竞争优势的直接影响的研究和对高管团队影响企业运作过程的探讨较少[21],尤其是对高管团队异质性影响企业竞争优势的相关实证研究则更少[20]。本文认为,在讲求速度竞争和高管团队合作的时代,高管团队是企业经营成败的关键因素,它在一定程度上决定了组织的战略态度及其绩效表现。对于高科技新企业而言,激烈的竞争使得高管团队的决策不仅影响企业战略,而且会引起竞争对手的关注,进而对该企业采取围追堵截的竞争态势,这对新企业的生存极为不利,因此,高管团队在制定战略决策时将会十分谨慎[22]。由于高管团队通过战略决策影响组织的战略方向,高管团队的内部运作将会影响企业的竞争优势及其未来的发展,而高管团队的组成却影响着高管团队的运作,并成为影响组织优势体现的关键要素。Macmillan和Tampoe也认为,目前已有一些研究开始关注了新企业高管团队异质性的影响,并分析了它对企业发展的影响[23]。基于以上理论,提出:

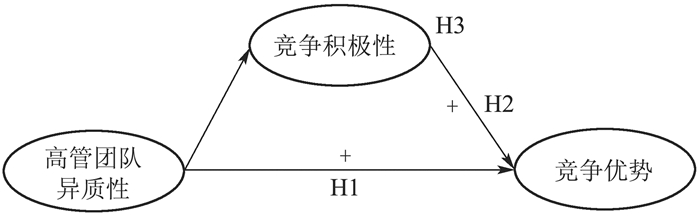

假设H1:高科技新企业高管团队异质性对竞争优势有显著的正影响。

(二) 竞争积极性与竞争优势在动态的环境中,竞争优势的来源正以逐渐加快的速度被创造和侵蚀,D'Aveni称此种现象为超竞争[24]。在当今技术飞速进步和多变的超竞争环境中,一旦停留在现有竞争优势地位且满足于当下获利的企业,很快就会被更富于创新精神的竞争对手取代。许多高科技新企业虽然具有某方面技术的暂时竞争优势,而且能维持该技术的领导地位,但由于环境的改变、竞争性技术的兴起以及市场游戏规则的变迁,可能造成新进入者后来居上的情形,这也是为何诸多高科技新企业不能度过生存期的原因。因此,过去经济学领域所强调的均衡状态都成了短暂的现象[25]。竞争动态是指在同一产业(市场)竞争的所有企业间所采取的各种竞争行动与回应[5],它的焦点是企业之间的竞争对抗[26],即所有企业在某个市场中为了取得市场利基而采取的一连串竞争性行动[7]。竞争积极性是表明企业在多变的超竞争环境中,受到行业主要竞争对手的攻击时所开展和回应的竞争行动的程度,在竞争动态中的竞争行动可以分为高积极性竞争和低积极性竞争[18]。Benitez等[27]的研究表明,基于对可持续环境贡献的差异化作为竞争优势的来源越来越重要,为了获得这种资源以形成持续的竞争优势,企业必须对高水平的竞争积极性作出适当的反应。D'Aveni[24]认为在竞争激烈的市场中,现有的和潜在的挑战者不断地追捧领先企业,他们积极地寻找新的方式来满足客户。因此,要保持领先地位,领先企业必须通过积极性的竞争行动创造新的做事方式,来获取独特且持续的竞争优势,并以此来打破常规的竞争格局。

在快速变迁的超竞争环境中[24],高科技新企业必须采取积极性的竞争行动,即主动且迅速地展开竞争行动并回应竞争者的攻击行动,才能建立(或防卫)本身的竞争优势,同时保有市场利基[5, 8]。在竞争动态中,高科技新企业将以许多方式呈现它们的竞争积极性。许多竞争个案显示,只有当高科技新企业比竞争者更积极时,才能掌握生存与发展的契机。在竞争互动中,组织采取积极性竞争行为来压制竞争对手,将获取超额利润。换言之,企业在市场中所采取的竞争行动与竞争回应,对组织竞争优势有关键性的影响[28-29]。研究显示,快速采取竞争回应的高科技企业将牺牲掉延缓采取竞争回应的企业机会,而掠取比较大的市场份额[30]。Ferrier[8]与Smith等人[26]的研究也显示,在企业层次的竞争动态中,企业采取的竞争次数越多、执行速度越快,也即竞争积极性愈高,则其竞争优势越明显。因此,提出:

假设H2:高科技新企业竞争积极性对其竞争优势有显著的正影响。

(三) 竞争积极性的中介效应Porter[28]认为,在竞争积极性方面,企业所采取的竞争行动与竞争回应是组织竞争优势和绩效的决定要素。本文纳入动态竞争观点[30],以积极性竞争行动作为高管团队异质性影响竞争优势的一条重要路径,探讨高管团队异质性与竞争优势间的关联性,以此识别出高管团队异质性如何引发组织竞争行动,进而提升组织的竞争优势。近年来,高管团队异质性如何协助组织建立竞争优势,虽是创业管理领域的重要研究课题[31],但迄今为止仍少有研究同时检验高管团队特质与竞争行动以及它们与竞争优势的关系[32]。本文通过导入高阶理论与动态竞争观点来分析这一议题,将可弥补此方面的研究缺口。

Porter[28]将竞争行动定义为企业为了提升或保持其相对竞争地位,所策动的一项特定且可明确察觉的竞争性行为。这种积极性的竞争行动对新企业而言尤为重要[33]。当新企业进入一个新市场或者导入一个新产品,这一行为可以使企业获取竞争者的市场份额或者降低他们预期的报酬。研究发现,企业的竞争行动通常包括定价行动、营销行动、新产品行动、产能与规模相关行动、服务与运营行动,以及信息收集6类[8, 26]。而Leiponen和Helfat研究了高管团队异质性,尤其是行业经验的异质性对营销、定价和新产品这三大竞争行动方面的积极影响,由此引发的暂时性竞争优势十分明显,会使企业的市场份额增加[20]。同时,竞争回应积极性是高科技新企业所采取的一项战术性或战略性行为,以此对抗竞争者的竞争行动,这也是高科技新企业所面临的环境因素使然。大体上,企业面临以下情况时可能会回应竞争者的行动:一是竞争者善用竞争优势采取竞争行动以提升其市场地位;二是企业的竞争地位利基岌岌可危。而Ferrier[8]的研究表明,高管团队异质性不仅使企业能深入洞察竞争对手的竞争优势策略,还能使其采取最优化策略回应对手的竞争优势,竞争回应不单单可以削弱竞争对手的利益,还能使行动者采取进一步的竞争行动以改善自身的优势。Certo等[3]的研究表明,高管团队教育层次与风险态度的异质性能够确保企业在采取积极性竞争行动时加速其竞争回应的速度及效率,有利于其竞争优势的构建。就上述分析,提出:

假设H3:对高科技新企业而言,其竞争积极性在高管团队异质性与竞争优势之间具有中介效应。

基于以上理论和假设,构建的理论模型如图 1所示。

|

图 1 理论模型 |

作为经济发展的引擎之一,高科技新企业一直受到学界的青睐,关注高科技新企业的竞争行为,有利于促进高科技企业顺利发展。美国国家科学院早在1971年就定义了高科技产业,它指研发技术密集的科技先导产业。在我国,高科技产业包括五大类:一是电子及通信设备制造业;二是计算机及办公设备制造业;三是航空航天及设备制造业;四是医药制造业;五是医疗仪器设备及仪器仪表制造业。同时借鉴Zahra等对新企业的界定,即成立时间在8年以下的企业为新企业[34],我们依据以上观点来选择高科技新企业样本。

选择样本主要有两类渠道:一是广州、东莞、佛山和深圳四市的企业;二是广州市高校的MBA和EMBA学员。考虑到高管团队异质性因素,本研究的问卷填写人员主要是企业创业团队的核心成员以及企业总经理。首先,根据对文献的回顾分析,整理出信度和效度较高的问卷。其次,在预调研之前将问卷送给管理学领域的三位专家进行预审,在表述方面做出简要修改。最后,选择15家广州市的新企业作为预调研对象,采取面对面的方式发放且回收问卷,并根据企业反馈的情况修订问卷,使之更符合中国的语境和情境,确保在大规模调研阶段企业相关人员能够准确理解问卷的内容。调研从2017年12月持续到2018年3月,我们委托咨询公司向广州、东莞、佛山和深圳四市的目标企业发放问卷215份,收回133份,经过筛选,有效问卷107份。在此阶段,我们利用课余时间向MBA和EMBA学员发放问卷173份,面对面填答,回收170份,经过对问卷的分析,剔除不合格问卷93份,剩余80份有效问卷。综上,此次的调研发放问卷388份,回收303份,有效问卷187份,问卷有效率61.72%。此次调研采取了两类方式收集问卷,需要对样本进行差异性检验,看两类样本是否来源于同一母体。经过对样本进行t检验,发现在企业类别、企业规模和企业年龄方面的p值均大于0.05,即两组样本之间并无显著性差异,因而可以合并使用。

此外,还有两个问题需要解决,即未回应偏差和共同方法偏差问题。未回应偏差主要源于有效问卷与无效问卷之间的答案可能存在偏差性,对有效问卷187份以及无效问卷119份进行了t检验,其显著性均大于0.05,因此呈现出非显著性;同样,对于不同来源的样本,对80份有效问卷以及107份有效问卷也进行了t检验,两组样本在企业类别、企业规模和企业年龄等方面的t值也不显著,这说明数据的未回应偏差不严重。而关于共同方法偏差问题,用Harman单因子法来解决,即对整个问卷的题项做不经旋转的探索性因子分析,在未旋转的情况下,第一个因子只解释了27.66%的方差,而且自变量和因变量均载荷到了不同的因子上,且未出现单因子,单个因子解释多数方差的现象并没有出现,这就表明收集到的数据的共同方法偏差问题并不严重,对本研究影响不大。样本的基本情况如表 1所示。

| 表 1 样本的基本情况 |

1.新企业竞争优势的测量

已经有诸多研究对新企业的竞争优势进行了测度,但一些测度主要使用绩效指标来分析竞争优势的情况,忽略了绩效与竞争优势的差别。一些研究用竞争力和企业的市场地位来测度竞争优势[35];一些研究从成本、增值服务、反应速度与灵活性、创新行为以及客户满意度服务等方面提出了对竞争优势的测量[36]。Shypilov认为,将竞争优势的测量与绩效联系起来,用企业客观绩效的增长情况(与竞争对手相比)来测量竞争优势也有一定的合理性[37]。董保宝利用6项指标来测度竞争优势并获得了较好的信度和效度[38]。根据高科技新企业的特点,本文借鉴董保宝的研究所提出的6项指标来测度新创企业的竞争优势:低成本优势的凸显,即与本行业主要竞争者相比,企业为客户提供产品或服务的低成本优势能够凸显;增值服务,即与行业竞争者相比,企业能够为客户提供优质的增值服务;反应速度,即与行业竞争者相比,企业在执行操作流程方面的反应速度更快;灵活性,即企业能灵活地适应快速变化的市场并比对手更快地做出反应;客户需求方面,即与行业竞争者相比,企业更加重视客户的多元化需求;市场份额,即与行业竞争者相比,企业的市场份额占有率增长更快。本文使用NVCA1-6来表示上述测项并用李克特7级刻度量表来衡量。

2.竞争积极性的测量

在竞争动态研究中,竞争行动是企业为了提升本身的相对竞争地位所启动的外部导向的、明确的与可侦查的竞争行为[8, 26, 30]。竞争回应则是一个清晰明确的、可识别的反击,这种反击是一家企业在面对一个或数个竞争者时,为了防御或改进本身竞争地位所做的反应[28]。本研究所探讨的高科技新企业竞争行动积极性包含竞争行动速度与竞争回应速度[2]。根据对竞争行动与竞争回应的文献探讨,两种竞争行为的操作性定义与测量工具分述如下:一是竞争行动速度,即与同行竞争者相比,一个企业过去一年所采取的竞争行动的相对平均速度;二是竞争回应速度,即一个企业过去一年间面对竞争对手可能有威胁的竞争行动时,采取竞争回应的平均时间。企业的竞争行动速度与竞争回应速度越快,越表示它的竞争行动或回应的积极性越高。

以往对于竞争行动的测量,大多通过了解产业期刊所报道的竞争事件,来了解企业的实际竞争行动。由于期刊通常选择性倾向地报道受瞩目的特定企业和行动(如雷军和小米的迭代创新行为等),这种方法可能无法涵盖全部企业的所有行动[26]。因此,采用结构内容分析法来收集客观的竞争行动信息并不可行。Smith等人建议,研究者可以尝试向高阶主管直接收集竞争行动信息[26]。因此,本研究采用问卷方式对企业高管进行测试,以此了解企业竞争行动的积极性。借鉴Knight等人[39]有关竞争行动的题项,主要是由研究者根据动态竞争理论内涵与业界专家探讨、修正后拟订。从5个方面来测量竞争行动速度:主动推出新产品的速度、主动拓展新市场的速度、主动提供新服务的速度、主动推出新影响方案的速度和主动调整价格的速度。而对竞争回应速度的测量也有5个方面:回应降价行动的速度、回应新产品行动的速度、回应拓展市场行动的速度、回应新行销手法行动的速度以及回应新服务行动的速度。同样采用李克特7级刻度量表来测量,用Cas1-5表示竞争行动速度的5项测项,Crs1-5表示竞争回应速度的5项测项。竞争积极性二阶验证性因子分析的指标为:χ2/df =66.443,df=41,IFI=0.947,CFI=0.913,GFI=0.984,RSMEA=0.049,表明拟合程度良好。其中,χ2为卡方值;df为自由度;IFI为增值适配指数;CFI为相对拟合指数;GFI为拟合优度指数;RSMEA为近似误差均方根。

3.高管团队异质性的测量

高管团队异质性主要体现在团队组成人员的各类型特质方面[17]。因此,Tihanyi等[40]认为,可以从年龄异质性、任期异质性、教育异质性与经验异质性来测量高管团队异质性。本研究借鉴Tihanyi等的测度方法,并采用李克特7级刻度量表来要求被测试者做出是否同意表述的解答,1表示“非常不符合”,7表示“非常符合”,用TMT1-4表示上述测项。

4.控制变量

本研究中包含3个控制变项。首先是企业规模。企业规模在厂商层次的研究中是重要的影响变量。本研究以员工人数代表企业规模,以此控制它对竞争行为影响的可能性。其次是企业年龄(成立年限),与年轻企业相比老公司的发展较稳固,容易获得更多的信息、资源及经验。最后是企业类别。例如,电子类公司和医药类公司对竞争行为的反应可能相异,本研究用哑变量来区分企业类别。

(三) 方法选择根据变量间的关系以及整体模型,利用结构方程模型来进行假设检验将是合适的选择。结构方程模型是一种通用的线性统计建模技术,它主要是应用线性方程系统表示观测变量与潜变量之间以及潜变量之间关系的一种统计方法。这种方法不仅可以检验变量之间的直接效应,还可以检验变量之间的间接效应,其基本实现方法便是路径图。通过结构方程模型,研究者可构建出隐含变量间的关系,并验证这种结构关系是否合理,因而它适用于本文所欲探讨的整体模型的因果关系。本文利用SPSS 15.0统计软件和AMOS 6.0结构方程软件对变量进行统计分析。

四、实证结果与分析讨论 (一) 描述统计分析1.信度(Cronbach's α系数检验)和效度检验

运用SPSS 15.0和AMOS 6.0分别对变量进行探索性因子分析和验证性因子分析,以检验问卷的信度和效度。探索性因子分析的结果显示,所有题项的因子载荷均大于0.5,高于0.4的临界值,并且各量表的Cronbach's α具体结果分别值均大于0.7,说明量表的信度良好,见表 2。验证性因子分析的结果显示,各变量的各项指标均达到要求,结果如表 3所示。结果表明,问卷的信度和效度均通过检验,问卷能够反映变量的内涵。

| 表 2 变量的探索性因子分析 |

| 表 3 变量的验证性因子分析 |

2.相关性分析

运用SPSS 15.0对各变量进行相关性分析,表 4显示了变量间的描述性统计与相关性。从自变量对因变量的影响关系看,各个变量间均有显著的正向关系,这些关系将在后面的分析中做进一步的检验。

| 表 4 变量间的描述性统计与相关性 |

运用Amos 6.0对变量之间的关系进行结构方程检验,结果如表 5所示。结果表明,与基本理论假设模型相比,模型4、5、6的各项指标均有所提升。这表明修正后的假设检验模型4、5、6均较原有模型提升了显著性,也表明了高管团队异质性对竞争优势的直接影响效应成立,而竞争积极性对竞争优势的直接效应也成立,因此,假设H1和H2均获得支持。而对于竞争积极性的中介效应,模型6表明,高管团队会经由竞争积极性而影响竞争优势,结合模型4和模型5,本研究证实了竞争积极性在高管团队异质性与高科技新企业的竞争优势之间存在部分中介效应,因此,假设H3获得部分支持。

| 表 5 结构模型适配度指标与假设检验结果 |

以上的实证分析结果表明,高管团队异质性与竞争积极性分别显著地正向影响新企业的竞争优势,并且,竞争积极性在高管团队异质性和竞争优势的关系中还具有部分中介的作用。

其一,在高管团队异质性与高科技新企业竞争优势关系方面,若新企业其高管团队异质性越明显,企业就越是占据了有利的知识资源位置,便能够比主要竞争者更快地获取关键的信息和资源,更早提供前瞻性的服务或者生产出市场需要的产品,完善竞争优势的基础。同时,制定竞争战略的过程中,高管团队之行业经验的异质性,促使企业不断地加大组织变革力度,促进内部创新,而教育经验和层次的异质性能够促进企业内部的学习,通过不断的学习,高科技新企业的各项能力得到加强,企业的战略柔性也将得以提升,竞争优势持续性的基础便会得到夯实[41]。此外,更为重要的是,高科技新企业高管团队异质性也促进了高管团队自身的发展,通过对异质性的学习与沟通,高管团队会加强市场认知,更加了解其他企业的发展态势和发展阶段。

其二,竞争积极性对高科技新企业竞争优势的持续性具有重要意义。为了获取竞争优势,新企业必须保持组织的战略灵活性,尤其是竞争战略的进攻性。维持竞争积极性有助于高科技新企业在超竞争环境中抢占先机,降低市场竞争过程中的损失,实现经济成本的降低和自身市场势力的增强[42]。在超竞争环境中,高科技新企业通过实施大量的竞争行动,可增进企业竞争优势的巩固与累积[4-5]。回顾过去竞争积极性的相关研究可以发现,当一个竞争行动在市场中得到回应并有利润增加时,通常会使其竞争者快速地产生竞争回应。而其他企业可以利用先动者的经验,通过自身积极的竞争回应更快速了解市场需求并提出解决方案,为顾客创造更多的附加价值或满足顾客多元化的需求,通过这些竞争回应,提高顾客满意度,积累雄厚的顾客资本[43]。

其三,竞争积极性的中介效应获得部分支持表明,高科技新企业需依赖竞争积极性的提升,在顾客了解自身需求前,发展出新的产品与服务为顾客提供更好的需求满足与解决方案,提高顾客对产品及服务的满意度,进而为组织提升竞争优势奠定基础。而这一中介作用的发挥,需要在高管团队的指导下进行,高管团队的异质性将使竞争行动速度变得迅速,在加速新产品推出的同时主动拓展新市场,并快速推出有影响力的新的需求解决方案,利用价格的迅速调整来适应顾客的需求,在这种灵活性基础上建立起来的竞争优势将具有明显的持续性。与此同时,高科技新企业也将加快组织的竞争回应速度,无论是在降价、市场拓展方面,抑或是营销等方面,都是高管团队异质性在企业竞争战略方面的积极表现。

五、结论以往研究主要关注高管团队异质性对组织绩效的作用,特别是创业绩效的直接作用,忽略了高管团队异质性对组织运作过程的影响,尤其是对竞争态势方面的影响[23],忽略了竞争积极性的作用。本研究引入高阶理论与动态竞争理论,将高管团队异质性与竞争积极性作为新企业竞争优势的前置变量来分析挖掘三者之间的关系机理,结果表明:高管团队异质性与竞争积极性分别对竞争优势具有明显的作用,而且竞争积极性在二者之间还具有部分中介效应。这在一定程度上完善了创业研究领域新企业竞争优势的相关研究,本研究具有一定的实践价值和理论意义。

在实践中,研究结果为处于高度竞争中的高科技新企业竞争优势的持续性提供了参考依据。对于高科技新企业的高管团队而言,面对创业初期环境的高不确定性以及企业能力和资源的局限性,为了生存,高管团队应该充分利用其教育层次、行业经验以及任期时间等方面的异质性,通过积极的内部沟通与学习行为来加强对企业竞争战略的制定与执行,确保组织的竞争行动速度和竞争回应速度,为企业竞争优势的体现和维系奠定基础。

本文在理论上有如下贡献:第一,将高管团队异质性、竞争积极性与高科技新企业竞争优势整合到一个框架下,从高阶理论和动态竞争理论的角度,引入资源基础观和超竞争环境等理论,详细分析了三者之间的路径机制和作用关系,作为一项探索性研究,本文为以后的研究提供了参考借鉴;第二,发现了竞争积极性对高管团队异质性与新企业竞争优势关系的部分中介效应,即高管团队异质性会在一定程度上通过竞争积极性来影响企业的竞争优势,因而凸显了竞争积极性对新企业竞争优势持续性的关键角色。

当然,本研究也有不足:首先,8年之内的高科技新企业是本文所选用的样本,虽然同为高科技企业,但是行业领域范围较窄,这就需要在将来扩大行业数据收集,在进行单行业研究的基础上进行行业比较研究,深入挖掘行业间的区别;其次,实证调研难以解决数据横断面的问题,这就导致研究结论具有时效性,未来应该对其纵向研究,加长研究观察时间,收集多年期资料,尤其是从初创期到成长期,这将能够更加有效地观察新企业竞争优势的演变及其假积极性的演进;最后,本文数据来源以珠三角企业为主,而珠三角是中国经济比较发达的地区,因此研究结果的普适性可能需要做进一步的检验,将来应收集更多区域的数据资料,对研究结果进行区域比较,以增加研究结论的可靠性和权威性。

| [1] |

BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of management, 1991, 17(1): 99-120. DOI:10.1177/014920639101700108 |

| [2] |

ALEWIEV A S, JANSEN J J P, VAN DEN BOSCH F A J, et al. Top management team advice seeking and exploratory innovation:the moderating role of TMT heterogeneity[J]. Journal of management studies, 2010, 47(7): 1343-1364. |

| [3] |

CERTO S T, LESTER R H, DALTON C M, et al. Top management teams, strategy and financial performance:a meta-analytic examination[J]. Journal of management studies, 2006, 43(4): 813-839. DOI:10.1111/j.1467-6486.2006.00612.x |

| [4] |

LI M G, JONES C D. The effects of TMT faultlines and CEO-TMT power disparity on competitive behavior and firm performance[J]. Group & organization management, 2019, 44(5): 874-914. |

| [5] |

GUPTA V K, HAN S, NANDA V, et al. When crisis knocks, call a powerful CEO (or not):investigating the contingent link between CEO power and firm performance during industry turmoil[J]. Group & organization management, 2018, 43(6): 971-998. |

| [6] |

CHEN M J. The research teaching "oneness" of competitive dynamics:Toward an ambicultural integration[J]. Asia Pacific journal of management, 2018, 35(2): 285-311. DOI:10.1007/s10490-018-9583-y |

| [7] |

陈明哲, 林豪杰, 乔友庆, 等. 动态竞争策略探微:理论、实证与应用[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008.

|

| [8] |

FERRIER W J. Navigating the competitive landscape:the drivers and consequences of competitive aggressiveness[J]. Academy of management journal, 2001, 44(4): 858-877. |

| [9] |

李冬伟, 吴菁. 高管团队异质性对企业社会绩效的影响[J]. 管理评论, 2017, 29(12): 84-93. |

| [10] |

RICHARD O C, WU J, MARKOCZY L A, et al. Top management team demographic-faultline strength and strategic change:what role does environmental dynamism play?[J]. Strategic management journal, 2019, 44(6): 987-1009. |

| [11] |

SCHULTE W O. The effect of international corporate strategies and information and communication technologies on competitive advantage and firm performance:an exploratory study of the international engineering, procurement and construction industry[M]. Washington: Doctoral dissertation of George Washington University, 1999.

|

| [12] |

董保宝, 葛宝山, 王侃. 资源整合过程、动态能力与竞争优势:机理与路径[J]. 管理世界, 2011(3): 92-101. |

| [13] |

FINKELSTEIN S, HAMBRICK D C. Strategic leadership:top executives and their effects on organizations[M]. New York: Oxford University Press, 1996.

|

| [14] |

HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons:the organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 193-206. DOI:10.5465/amr.1984.4277628 |

| [15] |

CARPENTER M A, LI M, JIANG H. Social network research in organizational contexts a systematic review of methodological issues and choices[J]. Journal of management, 2012, 38(4): 1328-1361. DOI:10.1177/0149206312440119 |

| [16] |

NARANJO-GIL D, HARTMANN F. Management accounting systems, top management team heterogeneity and strategic change[J]. Accounting, organizations and society, 2007, 32(7): 735-756. |

| [17] |

NIELSEN S. Why do top management teams look the way they do? A multilevel exploration of the antecedents of TMT heterogeneity[J]. Strategic organization, 2009, 7(3): 277-305. |

| [18] |

AJAMIEH A, BENITEZ J, BRAOJOS J, et al. IT infrastructure and competitive aggressiveness in explaining and predicting performance[J]. Journal of business research, 2016, 69(10): 1-8. |

| [19] |

ZHOU K Z, WU F. Technological capability, strategic flexibility, and product innovation[J]. Strategic management journal, 2010, 31(5): 547-561. |

| [20] |

LEIPONEN A, HELFAT C E. Innovation objectives, knowledge sources, and the benefits of breadth[J]. Strategic management journal, 2010, 31(2): 224-236. |

| [21] |

HMIELESKI K M, ENSLEY M D. A contextual examination of new venture performance:entrepreneur leadership behavior, top management team heterogeneity, and environmental dynamism[J]. Journal of organizational behavior, 2007, 28(7): 865-889. DOI:10.1002/job.479 |

| [22] |

LI H, ZHANG Y A, LYLES M. Knowledge spillovers, search, and creation in China's emerging market[J]. Management and organization review, 2013, 9(3): 395-412. |

| [23] |

MACMILLAN H, TAMPOE M. Strategic management:process, content and implementation[M]. New York: Oxford University Press, 2000.

|

| [24] |

D'AVENI R A. Hypercompetition[M]. New York: Simon and Schuster, 2010.

|

| [25] |

NATH P, MAHAJAN V. Chief marketing officers:a study of their presence in firms' top management teams[J]. Journal of marketing, 2008, 72(1): 65-81. |

| [26] |

SMITH K G, FERRIER W J, NDOFOR H. Competitive dynamics research: critique and future directions[M]//HITT M, FREEMAN R E, HARRISON J(eds.) In handbook of strategic management. London: Blackwell Publishers. 2001: 315-361.

|

| [27] |

BENITEZ J, LLORENS J, FERNANDEZ J. IT impact on talent management and operational environmental sustainability[J]. Information technology & management, 2015, 16(3): 207-220. |

| [28] |

PORTER M E. Industry structure and competitive strategy:keys to profitability[J]. Financial analysts journal, 1980, 36(4): 30-41. DOI:10.2469/faj.v36.n4.30 |

| [29] |

吴建祖, 王欣然. 高层管理团队异质性对企业绩效的影响分析[J]. 统计与决策, 2011(3): 186-188. |

| [30] |

CHEN M J, MACMILLAN I C. Nonresponse and delayed response to competitive moves:the roles of competitor dependence and action irreversibility[J]. Academy of management journal, 1992, 35(3): 539-570. |

| [31] |

WRIGHT P M, DUNFORD B B, SNELL S A. Human resources and the resource based view of the firm[J]. Journal of management, 2001, 27(6): 701-721. DOI:10.1177/014920630102700607 |

| [32] |

SHIPTON H, FAY D, WEST M A, et al. Managing people to promote innovation[J]. Creativity and innovation management, 2005, 14(2): 118-128. |

| [33] |

曾芳. 企业高管团队异质性与企业绩效研究综述[J]. 经济论坛, 2014(12): 141-143. |

| [34] |

ZAHRA S A, SAPIENZA H J, DAVIDSOON P. Entrepreneurship and dynamic capabilities:a review, model and research agenda[J]. Journal of management studies, 2006, 43(4): 917-955. DOI:10.1111/j.1467-6486.2006.00616.x |

| [35] |

MA H. Competitive advantage and firm performance[J]. Competitiveness review:an international business journal, 2000, 10(2): 15-32. DOI:10.1108/eb046396 |

| [36] |

VOGEL M A. Leveraging information technology competencies and capabilities for a competitive advantage[D].Washington: Doctoral Dissertation of University of Maryland, 2005.

|

| [37] |

SHYPILOV A V. Bringing the firm back in:firm-specific characteristics and the relationship between network position and performance (England)[M]. Toronto: University of Toronto, 2004.

|

| [38] |

董保宝. 高科技新创企业网络中心度, 战略隔绝与竞争优势关系研究[J]. 管理学报, 2013, 10(10): 1478-1484. |

| [39] |

KNIGHT D, PEARCE C L, SMITH K G, et al. Top management team diversity, group process, and strategic consensus[J]. Strategic management journal, 1999, 20(5): 445-465. DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199905)20:5<445::AID-SMJ27>3.0.CO;2-V |

| [40] |

TIHANYI L, ELLSTAND A E, DAILY C M, et al. Composition of the top management team and firm international diversification[J]. Journal of management, 2000, 26(6): 1157-1177. DOI:10.1177/014920630002600605 |

| [41] |

焦豪. 双元型组织竞争优势的构建路径:基于动态能力理论的实证研究[J]. 管理世界, 2011(11): 76-91. |

| [42] |

HUGHES-MORGAN M, KOLEV K, Mcnamara G, et al. A meta-analytic review of competitive aggressiveness research[J]. Journal of business research, 2018, 85(3): 73-82. |

| [43] |

LIEBERMAN M B, MONTGOMERY D B. First-mover advantages[J]. Strategic management journal, 1988, 9(1): 41-58. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22