以创新谋发展已经成为大多数企业发展的必由之路,越来越多的企业认识到创新的重要性,逐渐加大创新投资。然而,从万德数据库的数据来看,2018年A股的中小板企业的研发投入相比2017年增长26%以上,企业收入增长仅有15%左右,大多数中小企业的创新投资效益不尽如人意。究其原因,很多企业在创新投资时存在随大流心理,企业高管在创新决策时盲目跟风,导致企业的投资行为无法提升绩效[1]。

要提升投资的成功机会,企业高管应结合自身情况将注意力配置在合适的创新机会上。面对高度不确定性的市场环境,决策者对于创新机会的识别直接影响企业未来的发展[2],James等[3]认为决策行为是有意识的理性选择所产生的结果,企业的战略选择受到高管团队注意力焦点分配的影响,注意力配置和创新方案的选择会进而对企业绩效产生影响。例如,创立于1987年的华为公司是全球领先的信息通信基础设施和智能终端提供商,目前服务30多亿人口,如此令世界瞩目的成绩离不开华为对通信领域前沿的持续关注和准确定位。当今时代是信息经济时代,决策者可接收的信息犹如过江之鲫,企业要想在竞争激烈的市场上占据一定的市场份额,不仅需要持续关注相关领域的创新动态,而且要具备及时准确地获取有效信息的能力。因此,如何合理配置创新注意力是高层管理者必须重视的问题,这对引导企业的创新发展具有重要的现实意义。

创新注意力是注意力基础观关于行为特质方面的研究,而行为理论主要观点之一是意识决定行为,个体在思想上的注意力和认知往往是其行为的“前兆”,因此,可以说创新注意力是组织采取创新行为的前置因素[4]。企业决策者的注意力焦点决定企业的决策方向以及后续的企业行为[5]。近年来,创新注意力作为管理认知研究中一个重要概念,逐渐受到学者们的关注。企业高管特征、治理环境、组织结构等内部因素以及市场、政策等外部环境或多或少会对创新产生影响[6],创新注意力为研究这些因素与企业创新行为之间的关系搭建了桥梁,提供了新的视角,因此,对企业创新注意力的研究可以更深层次地解释企业的创新行为。

本文对国内外学者关于创新注意力的研究文献进行系统梳理和评述,识别出关于创新注意力研究的关键问题,最后对未来研究进行展望,旨在为后续深入研究提供方向性导引。

二、创新注意力研究的基本情况 (一) 文献来源与发文数量趋势在中国知网(CNKI)上检索文献,以“创新注意力”“创新关注”“创新认知”“创新意识”“管理者认知”“高管认知”等类似词确定搜索的主题,然后通过逐篇阅读筛选出符合创新注意力定义的中文文献。截至2019年9月30日12时,共搜索到相关中文文献71篇,这些文献来源于中文社会科学引文索引的CSSCI期刊(2019—2020)目录中的36种管理学期刊;英文文献用web of science数据库检索平台,以“innovation attention”“TMT attention”“management innovation”“leader attention”等关键词检索文章,并且搜索与研究主体高度相关的中文文献里的英文被引用文献,最终获得创新注意力英文相关文献62篇。

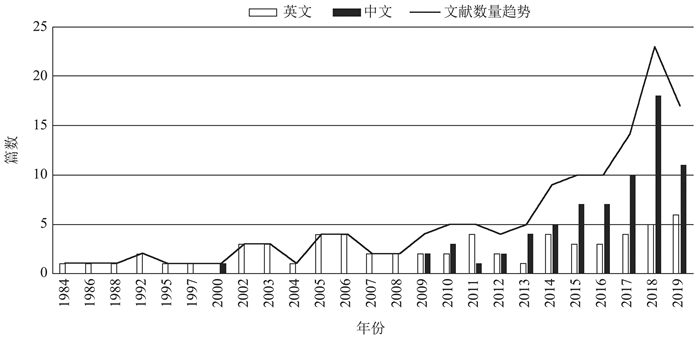

创新注意力研究是注意力行为特征研究的一个分支,对研究创新问题的学者提供了一个新的视角,在近几年受到越来越多的学者关注。总体来看,1984—2018年, 国内外创新注意力核心文献发文数量总体呈增长的趋势,如图 1。其中,国外学者对创新注意力的关注早于国内学者,国内研究从2009年之后逐渐增多,尤其是近年学者们对创新注意力的关注度呈现出快速递增的趋势,这和近年来国内创新创业的热潮存在着必然的联系。

|

图 1 创新注意力核心文献历年发文数量 |

1.创新注意力的概念

美国学者Simon[7]于1947年将心理学中的“注意力”概念引入管理学,他认为有限理性决策者是否可以在信息上进行注意力的有效配置才是决定其决策的关键因素。Ocasio[8]在1997年进而提出了注意力基础观,认为注意力是稀缺有限的资源,只能分配在相对较少的创新思想上,而企业行为是引导和分配决策者注意力的结果。在注意力基础观的概念提出后,学者们将注意力研究拓展到管理学方面,而创新注意力则是注意力基础观关于组织创新行为特征的细化研究。

基于前人理论以及自身研究,学者们对创新注意力进行初步界定。郑江淮认为注意力代表着决策者自身的认知能力,注意力可以分为管理注意力和企业家注意力,管理注意力代表管理者将注意力主要集中在企业的管理活动中,企业家注意力则代表决策者在创新活动上的注意力[9];李顺才等学者认为创新注意力包括对不确定性的态度、机会识别和对组织灵活性的倾向,它是组织创新必备的基本条件,通过创新注意力可以更深层次地了解组织的创新意愿、创新能力以及对待创新的态度,能够对组织创新行为有更深层次的了解[10];以吴建祖为代表的学者从注意力基础观的三个基本原则(焦点原则、情境原则和配置原则)出发,认为创新注意力表示的是高管团队基于所在的决策情境将有限的注意力集中在与创新相关的议题或者解决方案上的强弱[11];Chen等学者将创新注意力定义为企业对创新刺激的注意程度,认为对创新注意的关注度一般包括但不限于新思想和新知识的产生和交流、培训、新产品开发过程、专利申请和保护等方面[12]。综上,创新注意力代表着研究主体对所有与创新相关的议题的重视程度。

2.创新注意力的分类

学者们依据研究问题的不同以及借鉴不同的理论基础,对创新注意力进行了分类。梅胜军等借鉴认知神经科学研究,识别出关于个体的3种注意力(选择性注意力、注意性警觉和执行性注意力),将创新注意力分为选择性注意力和行动性注意力。选择性注意力是指企业高管对创新的重视程度,可以用企业年报中创新词汇的频数来衡量;行动性注意力表示高管对新产品的研发投入强度,用企业的专利申请数来衡量[13]。吴建祖和肖书锋则借鉴探索式和利用式的双元性理论,将创新注意力分为探索性创新注意力和利用性创新注意力,他们认为探索性创新注意力是决策者配置在探索式创新上的注意力,重视探索性创新的决策者更加关注新知识、新设计、新市场等;利用性创新注意力是决策者关注提升企业原有的一些技术、流程和结构等[14]。Shepherd等学者认为利用机会是企业重要的战略行为,创新机会注意力是由最高管理者的注意力配置、知识结构和认知模式形成的,由此可以建立一种高层管理者机会信念的注意力模型,并且利用创新机会研究管理者分配注意力的方式以及注意力的焦点,将创新机会分为渐进式创新机会和激进式创新机会[15],渐进式创新机会是企业持续性对某个创新机会的关注,是增量的连续性的变化;激进式创新机会指的是不连续的跳跃性的变化。

三、创新注意力的测量 (一) 测量方法的选择如何度量创新注意力是多数学者研究的难点。一般情况下,对企业创新注意力无法进行直接有效的测量,人们通常只能通过问卷、访谈或者企业的公开资料进行间接的估计。根据Whorf等提出的语言决定行为的假设[16],可以通过文本的分析法度量创新注意力。Wade等人认为单词所表示的含义代表着认知,单词出现频率表示了注意力的焦点,对文本类资料进行定量衡量的最为合理和有效的方式就是文本分析法[17]。文本分析法可以借助Rostcm、Nvivo和Python等软件,创新注意力的程度可以用关于创新的关键词在文本中出现的频次、频率或关键词的TF-IDF值来度量。

(二) 文本分析法的步骤文本分析法可分为6个步骤:第一步是确定分析文本。创新注意力的文本资料一般有两种:一种是可以直接获取的公开数据文本,包括致股东的信、董事会报告和年报;另一种是通过问卷和访谈获取的一手企业内部信息资料。第二步是确定分析单元。创新注意力一般将词作为分析的单元。第三步是确定分析类别,即对创新注意力的关键词进行分类。第四步是建立量化系统。通过分析创新关键词出现的频率和分布获取要统计的数据,量化创新关键词的重要程度。第五步是编码。将选择的创新注意力关键词纳入分析类别,得到创新关键词词表。在这一过程中,为了增强词表的权威性会请专家先阅读一定比例的文本,并对筛选出的关键词进行评分,然后确定最终的词表。第六步是计算与统计创新注意力。多数学者采用关键词频率、频数或者字数等在整个文本中所占比重来衡量关键词的统计数值。还有学者增加了对专家评分的信度和效度检验,这样增强了计算的缜密性,减少了主观偏见。由于各个学者研究问题背景的不同,文本分析法会表现出一定的差异,主要包括文本资料来源、创新注意力关键词的选取和衡量方式。

1.文本资料来源

关于创新注意力文本资料来源,一些国外学者通过“致股东的信”来进行注意力的文本分析。国内大部分学者根据我国的实际情况并结合证监会的规定,将创新注意力的文本资料来源锁定在董事会报告或者年报中包含企业经营情况、财务数据以及未来展望的部分内容。由于证监会关于企业年报披露内容的规定,创新注意力文本资料来源在2014年及之前年份采用“董事会报告”,2015年则为年度报告中“管理层讨论与分析”这一节内容,2016年及之后年份采用年报中“经营情况讨论与分析”的内容。他们认为董事会报告和年报代表着企业创新注意力水平,表示了企业决策团队在创新上的注意力配置方向,因此选用董事会报告[18-19]或年报[20]来进行文本分析。

有部分学者对用企业公开资料进行文本分析存在着质疑,他们认为公司的董事会报告或者致股东的信以及公司年报等文本资料也无法确定公司创新注意力的真实信息。如Abrahamson等认为致股东的信和年报等公开报告并非高层管理者亲自撰写,不一定可以反映决策者在创新方面真实的注意力[21]。还有一些学者也认为企业的高层管理者有可能考虑到企业的未来发展和战略措施的机密性,不会将真实的意思和观点完全展示给大众和股东等一些利益相关者[22],因此这部分学者在对创新注意力的研究中选择采用半结构化访谈、问卷调查、企业内部文档等方式直接获取所需的文本资料。例如,吴建祖和毕玉胜在选取华为公司作为案例研究对象后,利用公司首席执行官(Chief Exeartive Officer,CEO)和经营管理团队发表的公开讲话、公司内的文本资料,并参考公司的5个年度的财务报表以及其他媒体报道等资料,探讨了华为公司高管的注意力配置对其国际化战略的影响[23]。还有少数研究者在企业创新注意力研究中采用多种方法进行数据资料的搜集,结合直接和间接两种方式获取企业内部资料。例如,叶竹馨等选取武汉高新区的6家高科技创业企业,并采取半结构化访谈、问卷调查、企业内部资料以及公开的年报数据方式搜集所需的资料[24]。

2.创新注意力关键词的选取和测量方式

由于研究问题和研究样本的不同以及计算关键词比重方式的不同,创新关键词词表的确定和值的测量方式也存在着差异,学者们常用的方法可以分为比值法和TF-IDF值法。

(1) 比值法。比值法包括创新关键词占总词频的比值、创新关键词字数占报告中总字数的比重或者含创新关键词的句子数占文本总句数的比例。操作步骤如下:首先,对研究主体的资料进行文本分词,剔除分词后出现的虚词、连接词和其他明显与创新无关的词汇;其次,邀请专家阅读一定比例的原始文本(董事会报告或者年报)并进行打分,根据打分结果确定创新关键词的词表;再次,对含有关键词的文本进行量化编码;最后,用创新关键词占总词频的比值或者创新关键词字数在报告中总字数的比值来衡量创新注意力。如黄珊珊等选取创业板上市公司年报中能体现创新意识的词语,用字数占董事会报告的总字数的比重表示高管的创新意识强度[25];王钰[26]和Nazir等[27]使用与创新相关的关键词频占总词频的比值来衡量管理者的创新注意力。

(2) TF-IDF值法。TF(term frequency)表示某个关键词在文本中出现的次数占文本中所有词出现次数的比重,IDF(inverse pocument frequency)是文本数与出现关键词的文本数比值再取对数,表示创新关键词的分类。学者们认为可以用TF与IDF的乘积值量化创新关键词,从而对关键词的重要性进行排序。操作步骤如下:首先,对研究主体的资料进行文本分词并计算出所有分词的TF-IDF值,过滤分词结果中包含的数字、字母代号,根据TF-IDF值的排序对关键词进行筛选,剔除TF-IDF值比较低的关键词,选取排名5%或1%的关键词。其次,邀请专家阅读一定比例的原始文本(如董事会报告或者年报),从排名前5%或1%的关键词中选取关键词并进行专家打分。为了消除主观性的影响,可以对专家打分进行效度和信度的检验,进而确定创新关键词的词表。最后,用创新关键词的TF-IDF值之和来代表创新注意力。吴美玉在研究中小板和创业板公司的创新注意力时,用每家公司年报文档中创新含义的所有关键词TF-IDF值之和衡量创新注意力[28]。

四、创新注意力研究涉及的相关理论学者们研究创新注意力总是与其他理论结合起来一起研究,涉及的主要理论包括:注意力基础观、高阶梯队理论、高管认知理论、创新平衡理论。

(一) 注意力基础观Ocasio在注意力概念的基础上提出注意力基础观[29], 其核心观点是,企业决策者的注意力配置影响着企业的战略选择和行为。管理者决策时通常需要在多种解决方案中进行选择,最终选择结果取决于管理者将注意力配置在哪种解决方案上[30]。而企业拥有的资源对于可供考虑的解决方案形成一定的约束,资源可以直接或者间接排除一些解决方案,管理者的注意力会更专注于可以实现的少数方案。因此,企业所拥有的资源对管理者注意力形成一定的制约,资源影响管理者决策时的注意力配置。

创新注意力进一步细化了注意力基础观关于行为特征方面的研究。Kammer等学者认为注意力基础观强调了决策者注意力的可持续性,决策者需要根据企业发展动态,分配持续的注意力到企业创新活动中[31]。而企业家在创新注意力上的关注度越高,越有利于企业在充满竞争的外部环境中识别到创新机会。郭韬等学者选择创业板制造行业进行研究,研究结果证实了企业家的创新注意力越强,越有利于技术创新,进而会对创新绩效产生正向影响[32]。

(二) 高阶梯队理论高阶梯队理论基于认知心理学和有限理性的概念,认为高层管理团队作为企业各项活动的决策主体,高管的认知偏好以及自身特征会对企业的战略选择、创新活动产生影响,进而作用于企业绩效[33]。

学者们结合高阶梯队理论对创新注意力研究,是因为企业的战略行为主要由高管团队进行抉择,与高阶梯队理论相结合有助于对创新注意力前置因素展开研究。在大多数公司中高层管理团队扮演着监督和控制的角色,高管的背景特征不同,对决策方案的认知和判断不尽相同。学者们一般将高管背景特征用团队成员的教育背景、职能背景、任期、年龄、性别等易于搜集的人口统计特征来表示。高管权力分配也属于高阶梯队理论的范畴。学者们研究发现高管团队的某些特征会对创新注意力产生影响,如陈守明与戴燚发现高管职能背景对创新注意力具有显著的正向影响[34]。

(三) 高管认知理论高管认知理论的主要观点是在复杂环境面前,高层管理者的认知会驱动企业实施新战略,当企业面对十分不确定的外部环境时,高管在进行战略决策时会加强对环境的关注。Ocasio认为高层管理者自身的人口背景特征以及高管对关键信息资源的处理方式会形成相对独有和固定的一种认知模式,这种模式影响高管对特定信息的注意力,进而作用于高管的行为[8]。

基于高管认知理论来探讨关于创新注意力的影响,主要依据是管理者的认知结构是企业行为的基础,高层管理者在创新方面认知程度的提升会带来企业创新投入的显著增长[12]。

(四) 创新平衡理论创新平衡包括双元平衡和间断平衡,二者的区别主要体现在对探索式创新和利用式创新的时机选择不同。双元平衡强调同时注重探索式创新和利用式创新,两种创新形式优势互补、协同促进企业绩效;间断平衡则强调两种创新方式的交替和组合有利于企业提高绩效[35]。

结合创新平衡理论有助于对创新注意力分类的细化研究。吴建祖和肖书锋将创新注意力分为探索性创新注意力和利用性创新注意力,并且通过实证研究发现管理者的双元性创新注意力影响着企业绩效[14]。当管理者同时关注探索性创新和利用性创新时,保持两种创新方式共存,不仅可以巩固现有技术、维持企业短时期内的竞争利益和优势,还可以通过突破式的探索式创新对新技术或者新产品等进行革新,有利于企业保持可持续的竞争优势。

五、创新注意力研究涉及的主要领域企业的创新注意力关注的焦点可能就是企业未来的决策和创新投入的方向。根据注意力和创新研究的相关文献,创新注意力可能在多个方面对企业创新活动产生影响。关于创新注意力已有的实证研究主要集中在企业高管团队特征、企业战略决策、企业创新活动以及企业文化和治理环境这四个方面。

(一) 创新注意力与企业高管团队特征的关系国内大部分学者对于创新注意力的研究会与高管自身的特质和特征结合起来,这主要是因为高管是企业战略的主要决策者,高管本身所具有的特质可能直接对决策产生影响[33]。

一些学者研究发现高管的某些背景特征对创新注意力产生正向影响,包括任期、教育水平、学历等,而某些特征如高管年龄则对创新注意力没有显著影响。对于高管的职业背景对创新注意力是否有影响,学者们意见尚未统一;吴美玉的研究发现拥有多职能背景特质的高管在创新上的注意力更高[28];而郭韬等则认为企业家职业背景对于创新注意力没有显著影响[32]。也有部分学者研究创业团队的背景特征是否影响创新注意力。如叶竹馨等从创业团队的认知视角研究发现创业团队交互记忆系统的专长、信任和协调这三个维度影响创新注意力,团队成员的身份认同感以及成员间的相互依赖也对团队的创新注意力产生影响[24]。

总体而言,高管团队的创新注意力或多或少受到高管团队的某些自身特征的影响。高阶梯队理论指出,高管自身的经历经验、个性特征以及价值观等因素会综合作用于高管的注意力和认知水平[33]; 从注意力配置角度来看,不同特质的高管注意力关注的焦点是不一样的,管理者由于自身经历经验会影响注意力的配置过程[14]。研究高管特征与创新注意力之间的关系有助于完善高阶梯队理论“高管背景特质-认知-企业行为”的研究框架,进一步揭示高管特征与企业创新行为之间作用机制。

(二) 创新注意力与企业战略决策的关系注意力基础观认为,高层管理者注意力影响企业战略行为及其结果。创新注意力对企业国际战略以及开拓新市场等行为有着直接显著的影响,如Eggers等[36]发现,首席执行官的注意力越聚焦在创新科技,企业越会加快进入新市场;首席执行官的注意力越聚焦在现有科技,企业进入新市场的步伐就越慢。

高管团队是企业的主要决策者,企业战略决策与高管特征密切相关。在研究企业内部高管特征或者企业外部环境与战略之间的关系时,学者们以创新注意力作为中介,发现注意力在中间起着部分桥梁作用。如吴建祖与龚敏的研究结果表明首席执行官创业注意力在首席执行官自恋与企业战略变革关系中起一定中介作用,自恋通过影响首席执行官对于创业方案的关注进而影响企业战略变革行为[37];而且创新注意力在环境背景和战略行动之间也可以充当中介桥梁[38]。还有研究发现高管特征以及企业内部特征会影响创新注意力和战略之间的关系,如高管团队的总经理和董事长两职合一以及组织冗余可以正向调节高管团队创新注意力与企业创新战略之间的关系[11]。

基于注意力基础观和有限理性人的假设,注意力是一种稀缺资源,高管团队如何配置有限的注意力会决定高管团队的战略决策[30]。从创新注意力的角度研究战略选择的影响因素,体现了高管注意力配置在企业战略中的作用,可以为在战略决策中企业高管团队的人力配置提供一定的借鉴,便于企业在决策时可以关注到某些必要因素,从而使企业做出利益最大化的决策。

(三) 创新注意力与企业创新活动的关系创新注意力与企业创新活动密不可分,企业在创新方面注意力的强弱很大程度上决定着企业的创新投入。Thomas提出若将管理者的注意力集中在捕捉新的创新刺激因素上,管理者更有可能将资源、努力和权威投入到创新中[39]。学者们关于创新注意力对创新绩效或者创新投入的影响基本上达成一致意见,即高层管理者创新注意力的提升会带来企业创新投入[15]、专利数量[40]和创新绩效[21]的增长。有学者进一步细化,研究了企业的内部特质以及不同类型的企业对创新注意力与创新行为之间的关系是否存在差异的问题。如Yadav等认为高管团队的创新注意力与创新行为正相关,首席执行官将注意力集中在未来事件和银行的外部问题将导致银行更加致力于互联网技术和服务[41]。

行为理论认为意识决定行动,管理者的创新行为首先映射在创新注意力上,研究表明高管的注意力越关注于创新方面,企业越倾向将资源投入创新活动[15, 21, 30]。企业的创新活动对于企业发展的重要性不言而喻,但企业进行创新活动需要投入大量资源,并承担着高风险,创新回报也具有高度不确定性,将创新注意力配置与创新行为相结合,可以丰富对企业创新领域的相关研究,也可以解释在解决战略调整过程中管理者作用的争议问题[36];同时关于创新注意力对创新行为和绩效的影响作用的研究,为企业的管理者和决策者在决策之前应该关注创新的哪些相关议题提供了一定借鉴意义。

(四) 创新注意力与企业文化和治理环境的关系企业创新注意力与企业文化和治理环境密不可分,企业文化代表着企业在长期发展中逐步形成的价值观或行为准则。学者们研究发现基于开放系统的文化组织中更容易实施变革和创新,而且倾向于创新的企业,企业文化也更开放,更倾向于创业和客户导向[42]。Miron等学者的研究表明,当公司实行更鼓励创新的企业文化时,员工表现出的个人创造性更高[43]。

在公司治理的环境下,高层管理者的创新注意力可能是影响组织创新的一种力量,公司治理特征在创新注意力与创新行为之间起到调节的作用。关于公司治理环境因素与创新注意力关系的研究主要包括董事会的规模、组织集权以及组织规范程度。陈建军等学者对中国宇航企业的研究发现组织集权和组织规范对企业在创新上的注意力和认知具有明显的负向作用[4];Nazir等学者发现董事会规模在高管团队创新注意力与组织创新之间具有负向调节作用[27],董事会成员越多,创新注意力转化成创新行为的阻力越大。这表明董事会在公司治理方面存在着低效率的情况,可能是因为规模越大的董事会越难协调,越难达成一致意见。

从注意力的情景原则和配置原则的角度来看,企业自身规则和资源以及管理者所处的环境会对管理者所关注的决策方案产生影响[11];企业文化和治理特征体现着企业的内部环境,企业内部环境与管理者的创新注意力存在一定关系,具有开放系统的组织文化对于创新有更高的关注度[42],而且创新注意力也可能会反作用于创新文化。企业文化是企业的精神支柱和灵魂所在,对企业绩效有着重要意义[44],对于创新注意力和企业文化关系的研究可以拓展和丰富企业文化理论,并为企业文化管理提供借鉴和帮助。企业治理有利于财务绩效[45]与企业价值的提升[46],关于治理特征在创新注意力和企业创新之间调节作用的研究,有助于企业选择适合和最优的组织规则或董事会规模等,进而促进企业良性发展,提升企业的价值。

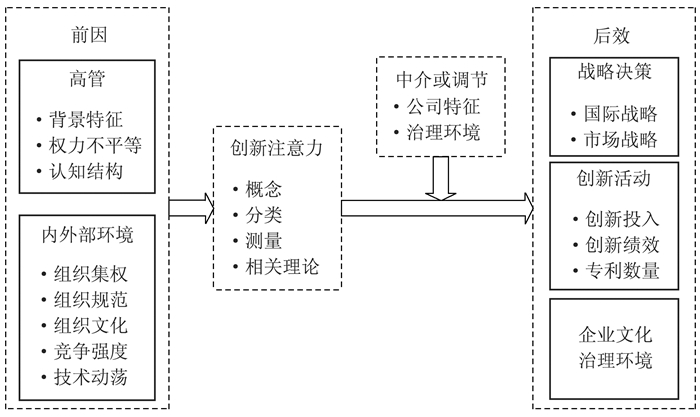

六、总结与未来展望 (一) 总结理解企业创新注意力可以预测和解释企业的创新行为,对组织行为和战略决策等的研究提供新的视角。本文系统梳理了创新注意力的概念与分类、测量方法以及涉及的相关理论,分析了创新注意力研究的意义及其与高管团队特征、战略决策、创新活动、企业文化和治理环境的关系,创新注意力研究框架如图 2所示。

|

图 2 创新注意力研究框架 |

目前关于创新注意力的研究还处在起步阶段,还有一些关键问题值得进一步探索,未来的研究可以从以下三个方面展开:

第一,探究影响创新注意力有效配置的其他因素。目前,关于创新注意力的影响因素的研究大多集中在企业高管特征和企业自身,少数学者考虑了企业外部环境如技术动荡、竞争强度[45]对创新注意力的影响。基于注意力基础观的三个原则(焦点原则、情境原则和配置原则),创新注意力会受到企业的社会关系和资源、所处的背景环境等因素的影响[11],企业所处的环境包括外部环境和企业内部环境,外部宏观环境(如经济政策、政治环境以及法律政策等因素)是否会影响企业的创新注意力有待进一步地探究,今后的研究还可以从企业所处的中观环境(如创新网络、创新生态系统以及产业链等角度)开展。

现有研究大多关注创新注意力对战略决策、创新活动、企业文化等方面的影响。通过文献梳理(见图 2)可以发现创新注意力影响因素并不是单一的,企业的内部因素和外部环境都会对创新注意力产生影响,那么,这些因素对创新注意力的影响是否一致以及多因素影响创新注意力的组合路径如何仍有待深入研究,因此可以将多个角度结合起来探究多因素对创新注意力配置的综合影响。

第二,创新注意力测量方法的研究。创新注意力是注意力基础研究中关于行为特征性质的注意力,已有关于注意力测量方法大多是借助于计算机辅助文本分析的方法。目前学者们对于创新注意力的量化方式不一致,对于创新注意力关键词的选取也见仁见智,尚未达成一致,而选择不同的关键词可能会导致创新注意力的计算结果存在差异。创新注意力是注意力研究的分支,在注意力测量中有少数学者采用DEA方法[47],未来关于创新注意力的测量也可以借鉴注意力测量的其他方法。

第三,研究对象的拓展。关于创新注意力的研究不应仅仅关注企业的高层及管理团队,随着创新网络化时代的到来,其他利益相关者也会对公司创新产生影响。利益相关者包括政府、企业内部员工、合作企业与竞争企业等。有学者指出利益相关者是团队管理的对象[48],是注意力的接收方;也有少数学者研究发现政府对科技人才创新创业总体注意力呈波浪式上升的趋势[49]。这些利益相关者对企业创新注意力的作用也需进一步挖掘。

管理者的创新注意力是企业的隐性资源,受到多种因素的影响。有学者研究发现民营企业相对于国有企业而言,其创新注意力与企业创新行为之间的关系要强一些[50];母公司的创新注意力对子公司的创新产生正向的影响[51]。

综上可见,不同行业、不同类型企业的创新注意力对于企业创新行为的影响机理并不相同。目前关于创新注意力研究的样本主要是来自制造业上市公司、中小型技术密集公司以及部分创业公司的数据资料,对于其他行业、非上市公司、家族企业等而言,创新注意力影响作用是否存在差异还亟待回答。未来还可以研究不同类型的公司、不同主体、不同行业、不同地域研究对象在创新注意力方面的差异性。

| [1] |

张峰, 胡锟, 杨霓. 企业研发的"羊群效应"及其负面影响[J]. 科学学研究, 2019, 37(3): 484-491, 544. |

| [2] |

邢鸥.创业者社会网络对创业机会识别的影响机制研究[D].长春: 吉林大学, 2019.

|

| [3] |

JAMES G, MARCH. How decisions happen in organizations[J]. Human-computer interaction, 1991, 6(2): 95-117. |

| [4] |

陈建军, 李国鑫, 王正沛, 等. 中国宇航企业创新认知影响因素研究[J]. 中国软科学, 2017(5): 92-100. |

| [5] |

吴建祖, 王欣然, 曾宪聚, 等. 国外注意力基础观研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2009, 31(6): 58-64. |

| [6] |

闫俊周, 齐念念. 基于ISM的我国战略性新兴产业创新绩效影响因素分析[J]. 科技管理研究, 2019, 39(12): 159-166. |

| [7] |

SIMON H A. Administrative behavior[M]. New York: The free press, 1947.

|

| [8] |

OCASIO W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic management journal, 1997, 18(S1): 187-206. DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+<187::AID-SMJ936>3.0.CO;2-K |

| [9] |

郑江淮. 企业家注意力配置与创新模式的决定[J]. 外国经济与管理, 2000(6): 18-24. |

| [10] |

李顺才, 李伟, 王苏丹. 企业家先验知识、创新认知与创新力关系研究——关于企业家创新行为的理论分析框架[J]. 科学学与科学技术管理, 2008, 29(5): 174-178. |

| [11] |

吴建祖, 曾宪聚, 赵迎. 高层管理团队注意力与企业创新战略——两职合一和组织冗余的调节作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(5): 170-180. |

| [12] |

CHEN S, MIAO B, WU S, et al. How does TMT attention to innovation of chinese firms influence firm innovation activities? a study on the moderating role of corporate governance[J]. Journal of business research, 2015, 68(5): 1127-1135. DOI:10.1016/j.jbusres.2014.11.002 |

| [13] |

梅胜军, 何艺娟, 徐家瑾, 等. 高管注意力配置对企业创新和财务绩效的影响机制研究[J]. 经营与管理, 2018(2): 59-64. |

| [14] |

吴建祖, 肖书锋. 研发投入跳跃对企业绩效影响的实证研究——双元性创新注意力的中介作用[J]. 科学学研究, 2015, 33(10): 1538-1546, 1554. |

| [15] |

SHEPHERD D A, MCMULLEN J S, OCASIO W. Is that an opportunity? An attention model of top managers' opportunity beliefs for strategic action[J]. Strategic management journal, 2017, 38(3): 626-644. DOI:10.1002/smj.2499 |

| [16] |

WHORF B L, CARROLL J B, LEVINSON S C, et al. Language, thought, and reality:selected writings of benjamin lee whorf[M]. Cambridge: The MIT Press, 2012.

|

| [17] |

WADE J B, PORAC J F, POLLOCK T G. Worth words and the justification of executive pay[J]. Journal of organizational behavior, 1997, 18(7): 641-664. |

| [18] |

赵迎.高管团队职业背景、高管团队注意力与企业创新战[D].兰州: 兰州大学, 2014.

|

| [19] |

黄金楷.高管团队权力不平等对企业创新强度的影响研究[D].深圳: 深圳大学, 2017.

|

| [20] |

陈守明, 唐滨琪. 高管认知与企业创新投入——管理自由度的调节作用[J]. 科学学研究, 2012, 30(11): 1723-1734. |

| [21] |

ABRAHAMSON E, HAMBRICK D C. Attentional homogeneity in industries:the effect of discretion[J]. Journal of organizational behavior, 1997, 18(S1): 513-532. DOI:10.1002/(SICI)1099-1379(199711)18:1+<513::AID-JOB905>3.0.CO;2-8 |

| [22] |

WESTPHAL J D, ZAJAC E J. The symbolic management of stockholders:corporate governance reforms and shareholder reactions[J]. Administrative science quarterly, 1998, 43(1): 127-153. |

| [23] |

吴建祖, 毕玉胜. 高管团队注意力配置与企业国际化战略选择——华为公司案例研究[J]. 管理学报, 2013, 10(9): 1268-1274. |

| [24] |

叶竹馨, 买忆媛. 创业团队的认知结构与创新注意力:基于TMS视角的多案例研究[J]. 管理评论, 2016, 28(4): 225-240. |

| [25] |

黄珊珊, 邵颖红. 高管创新意识、企业创新投入与创新绩效——基于我国创业板上市公司的实证研究[J]. 华东经济管理, 2017, 31(2): 151-157. |

| [26] |

王钰.高管团队异质性对高管团队创新注意力的影响研究[D].深圳: 深圳大学, 2017.

|

| [27] |

NAZIR M I, NAZIR M R, KHAN I, et al. TMT attention to innovation of organizations influence the organization innovation activities:moderating role of corporate governance[J]. International journal of accounting and financial reporting, 2018, 8(1): 425-438. DOI:10.5296/ijafr.v8i1.12907 |

| [28] |

吴美玉.高管多职能背景、创新注意力与创新投资——基于公司年报的文本分析[D].济南: 山东师范大学, 2019.

|

| [29] |

OCASIO W. Attention to attention[J]. Organization science, 2011, 22(5): 1286-1296. DOI:10.1287/orsc.1100.0602 |

| [30] |

SIMON H A. A study of decision-making processes in administrative organization[M]. Chicago: The macmillan company, 1947.

|

| [31] |

KAMMER L N, GANTER M. An attention-based view of family firm adaptation to discontinuous technological change:exploring the role of family CEOs' noneconomic goals[J]. Journal of product innovation management, 2015, 32(3): 361-383. DOI:10.1111/jpim.12205 |

| [32] |

郭韬, 张亚会, 刘洪德. 企业家背景特征对创业企业技术能力的影响——创新关注的中介作用[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(8): 143-148. |

| [33] |

HAMBRICK D, MASON P. Upper echelons:the organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 193-206. DOI:10.5465/amr.1984.4277628 |

| [34] |

陈守明, 戴燚. 高管团队职能背景多样性与企业创新产出间关系——创新关注的中介作用[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(18): 75-82. |

| [35] |

CHEN Y S, LIN M J J, CHANG C H. The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets[J]. Industrial marketing management, 2009, 38(2): 152-158. DOI:10.1016/j.indmarman.2008.12.003 |

| [36] |

EGGERS J P, KAPLAN S. Cognition and renewal:comparing ceo and organizational effects on incumbent adaptation to technical change[J]. Organization science, 2009, 20(2): 461-477. |

| [37] |

吴建祖, 龚敏. 基于注意力基础观的CEO自恋对企业战略变革影响机制研究[J]. 管理学报, 2018, 15(11): 1638-1646. |

| [38] |

NADKARNI S, BARR P S. Environmental context, managerial cognition, and strategic action:an integrated view[J]. Strategic management journal, 2008, 29(13): 1395-1427. DOI:10.1002/smj.717 |

| [39] |

THOMAS A B. Does leadership make a difference to organizational performance?[J]. Administrative science quarterly, 1988, 33(3): 388-400. |

| [40] |

KAPLAN S. Cognition, Capabilities, and incentives:assessing firm response to the fiber-optic revolution[J]. The academy of management journal, 2008, 51(4): 672-695. |

| [41] |

YADAV M S, PRABHU J C, CHANDY R K. Managing the future:CEO attention and innovation outcomes[J]. Journal of marketing, 2007, 71(4): 84-101. DOI:10.1509/jmkg.71.4.084 |

| [42] |

SIGUAW J A, SIMPSON P M, ENZ C A. Conceptualizing innovation orientation:a framework for study and integration of innovation research[J]. Journal of product innovation management, 2006, 23(6): 556-574. DOI:10.1111/j.1540-5885.2006.00224.x |

| [43] |

MIRON E, EREZ M, NAVEH E. Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other?[J]. Journal of organizational behavior, 2004, 25(2): 175-199. |

| [44] |

KOTTER, JOHN P, HESKETT JAMES L C. Corporate culture and performance[M]. New york: Siman schuster adult, 1992.

|

| [45] |

何慧芹. 公司治理、管理者能力与企业绩效[J]. 财会通讯, 2018(15): 52-55. |

| [46] |

张定国.公司管理层特征、公司治理与企业价值研究[D].北京: 对外经济贸易大学, 2019.

|

| [47] |

SURROCA J, PRIOR D. Using panel data dea to measure CEOs' focus of attention:an application to the study of cognitive group membership and performance[J]. Strategic management journal, 2016, 37(2): 370-388. DOI:10.1002/smj.2350 |

| [48] |

GORDON L, WAI W K, CHRIS C. Managing employee attention and internal branding[J]. Journal of business research, 2017, 79(79): 1-11. |

| [49] |

陈星平, 毕利娜, 吴道友. 中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告(1978-2017)文本分析[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(23): 155-160. |

| [50] |

陈守明, 盛超, 卜苗. 高管认知、激励、资源与企业创新活动[J]. 科技管理研究, 2015, 35(2): 86-92. |

| [51] |

杨建华, 王庆辉. 母公司创新注意力对子公司绩效的影响[J]. 会计之友, 2019(9): 53-59. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22