近年来,美国、欧盟和日本纷纷实施制造业回归战略,西方国家掀起“再工业化”浪潮。苹果、耐克等跨国公司相继将中国部分生产线迁回母国,发达国家制造业投资和生产“逆流”的现象引发学术界和实践界的共同关注。以Fratocchi等[1]的研究为例,他们对294个制造业企业的调研结果显示,发达国家制造企业加速从中国等发展中国家回流母国。面对特朗普政府发起的贸易战、外贸增速放缓以及东南亚生产商的低成本竞争等多重挑战,为了挣脱全球价值链“低端锁定”和“结构封锁”,我国外向型企业在保留原有国际业务的同时积极开拓国内市场,尤其是大批以代工起家的制造企业通过逆向国际化(reverse internationalization,RI)战略谋求转型发展[2-4]。

逆向国际化作为企业国际化研究领域的重要分支之一,吸收了国际化相关理论及最新国际化实践成果,学者们更多将逆向国际化视为传统国际化的逆向过程或反向活动[5-6]。国际化诸多理论流派中,以Dunning[7]33的国际生产折衷理论以及Johanson等[8]提出的乌普萨拉模型(uppsala internationalization model,U-M)影响最为显著。尽管U-M强调国际化是一个渐进式过程,但是天生国际化和逆向国际化企业的出现却挑战了传统线性国际化理论[9]。在传统正向国际化的理论基础上,有学者针对发达国家跨国公司的逆向国际化行为,陆续提出去国际化(抑制国际化)、再国际化、国际化回归、反向国际化及非线性国际化等类似概念,但这些研究多从经济学角度将逆向国际化视为企业主动或被迫放弃(减少)国际市场业务的行为[10-11]。国内刘志彪等[12]最早从全球价值链(global value chain,GVC)和国内价值链(national value chain,NVC)双链嵌入角度间接提及逆向国际化问题,他们指出中国外向型企业在GVC上持续被俘获和低端锁定,为获取高附加值环节的利润,这些企业纷纷回国构建NVC以实现价值链高端环节突破,由此也引发了国内学术研究和管理实践的广泛关注。

虽然企业逆向国际化现象在全球范围内愈演愈烈,但学术界对其研究远少于传统国际化,对新兴经济体外向型企业逆向国际化的理论研究更是付之阙如[13-14]。首先,现有研究对于企业逆向国际化是否为企业自主行为尚未达成共识,且其维度存在“单维论”和“多维论”之争[15]。其次,学术界对企业逆向国际化概念界定的差异导致对其影响因素的研究莫衷一是,如从程度、速度、阶段、随机性等方面刻画逆向国际化会产生迥然不同的影响前因,对个体、团队、组织等不同层面影响前因的研究也缺乏整合。最后,关于逆向国际化的作用研究也存在分歧且实证研究极为缺乏,虽然少数研究认为逆向国际化是一种消极战略[9],但更多学者强调逆向国际化是一种创业活动并且是企业国际化发展过程中可能经历的阶段[13, 16]。鉴于逆向国际化已有研究零散、尚未形成体系,关于其驱动因素、作用机制及相关的实证研究欠缺等现状,本文采用定性与定量相结合的方法系统梳理了国内外相关文献,对企业逆向国际化的概念内涵、维度特征、影响前因、作用路径和研究情境展开系统述评,并构建了企业逆向国际化的整合研究框架,以期为后续相关研究者勾勒出逆向国际化研究的全貌。

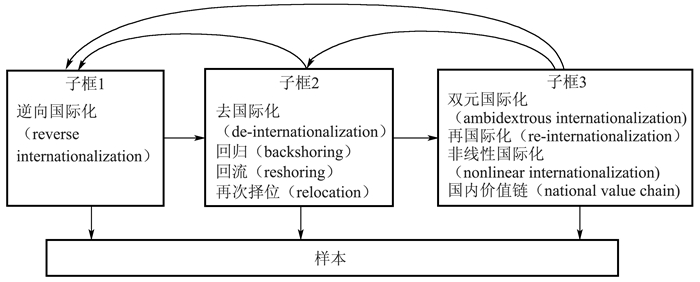

二、研究方法与数据采集为了尽可能全面、系统地收集企业逆向国际化领域的研究文献,本文采用循证文献检索方法。首先,使用Gnizy等[9]对企业逆向国际化的概念界定生成第一个子框的搜索术语,即采用“逆向国际化(reverse internationalization)”术语同时在WILLY、ELSEVIER和CNKI等电子数据库的标题、摘要和关键词中进行检索。其次,为了全面、准确地选择能够表现企业逆向国际化现象的相关或邻近的关键词,经过手工筛查第一个关键词子框所检索到的所有论文的关键词,在第二个子框中输入“去国际化(de-internationalization)”“回归(backshoring)”“回流(reshoring)”“再次择位(relocation)”进行检索。最后,对第二个子框检索的结果进行重复筛选,使用“双元国际化(ambidextrous internationalization)”“再国际化(re-internationalization)”“非线性国际化(nonlinear internationalization)”“国内价值链(national value chain)”术语在第三个子框进行检索。为了保证所有关键词检索的完整性,在每次搜索数据过程中,把每个子框产生的新术语都与前面子框的术语进行依次组合使用,如图 1所示。

|

图 1 循证文献检索 |

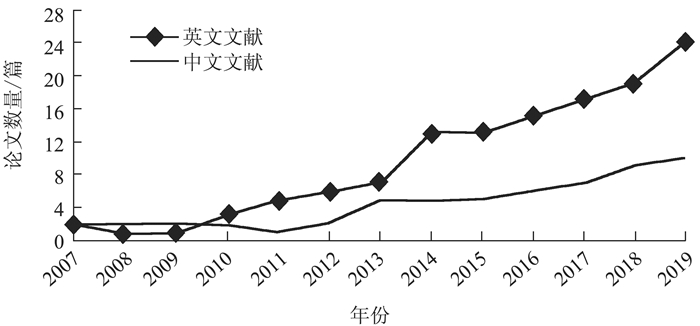

根据前述检索方法初步获得企业逆向国际化领域的源文献,在浏览摘要或全文的基础上,本文依据以下标准进行筛选:①文献的标题、摘要或关键词含有“reverse internationalization”或“逆向国际化”;②文献属于企业管理或国际化领域,排除心理、神经和组织行为等社会学科的文献;③文献必须是学术类研究文章,剔除新闻、书评和导论文章;④能够表征逆向国际化现象的关键词必须是文章的核心概念或主要变量。为了保证数据的有效性,本文将筛选出来的文献与该领域相关文献综述中分析或引用的重点文献进行交叉对比,通过搜集、遴选最终得到研究数据:共计184篇文献(截至2019年12月31日),其中英文文献126篇,中文文献58篇。统计发现,2013年以前企业逆向国际化领域年均总发文量较低且中外文献量差距甚微,此后该领域年发文量整体呈快速上升趋势,在2014年出现第一个峰值。尤其是近3年(2017—2019年),该领域英文文献年均发文量明显多于中文文献,如图 2所示,这表明我国学者对企业逆向国际化的理论研究仍处于初期阶段,应该加强与国际学者的合作研究。

|

图 2 2007—2019年企业逆向国际化相关文献的年度发文量 |

为了进一步展现企业逆向国际化领域的知识结构及热点主题,本研究借助共被引文献分析方法进行分析。鉴于当前中国学者对逆向国际化的研究还处于探索阶段,文献量并不十分丰富,因此本研究借助CiteSpace软件主要对126篇英文文献进行知识图谱分析,对58篇中文高被引文献进行手动统计。首先,利用CiteSpace5.6R2以被引文献为分析对象(网络节点选择cited reference),得到企业逆向国际化领域被引文献共现知识图谱。其次,将中文样本文献的参考文献进行手动汇总形成共引矩阵,并计算高被引文献的共同被引频次。最后,选取中英文样本文献中高被引文献分别居前5位的文献,对比梳理这些高被引文献的研究主题,如表 1所示。

| 表 1 2007—2019年企业逆向国际化领域高被引文献分布表 |

根据表 1所展现的高被引文献可知,学术界对企业逆向国际化的研究主要集中在两个方面:一是以Gray等[11]、Kinkel等[18]、Ellram[17]等为代表的国际学者聚焦发达国家跨国企业的逆向回归、回流以及制造业再次择位等实践,探究其维度结构、形式(市场退出、产品/品牌淘汰)和特征(自愿、强迫、计划)以及后果(利润损失、个人工作损失)等,但研究结论未必适用于发展中国家;二是国内学者刘志彪等[12]、汪建成等[3]、覃大嘉等[22]以中国外向型企业为研究对象,探讨代工企业的国内竞争、转型升级和企业追赶等问题,但对企业实现从原始设备制造商(OEM)到原始品牌制造商(OBM)逆向升级的驱动因素关注较少。由于国内外学者对企业逆向国际化的概念、影响因素、对企业绩效的影响等方面研究存在较大差异,因此本文从以下5个方面对企业逆向国际化研究进行系统梳理,具体包括企业逆向国际化的概念界定、维度特征、影响前因、逆向国际化对企业绩效的直接影响和间接影响(中介路径、情境因素),并在此基础上提出我国外向型企业逆向国际化未来研究的关键问题和方向。

三、企业逆向国际化研究的主要议题 (一) 企业逆向国际化的概念界定逆向国际化本身是企业的一种经济行为,它是企业对国际市场环境变化和竞争格局的理性回应[23]。Benito等[24]、Mellahi[25]等学者较早提出了逆向国际化概念模型,并指出逆向国际化是企业选择放弃或减少参与国际竞争的主动或被迫行为。梳理已有研究发现,学者们从不同理论视角界定逆向国际化概念,价值链嵌入视角从双链嵌入角度界定逆向国际化,国际学习和国际战略视角侧重从国际化相反方向探讨企业在国内外市场的知识学习与互动行为。

第一,从价值链嵌入理论视角看,逆向国际化强调在全球价值链低端嵌入的基础上对价值链环节进行战略布局与高端要素提升。刘志彪等[12]最早从价值链嵌入视角关注逆向国际化问题,他们强调中国企业单一嵌入GVC无法突破产业低端锁定,外向型制造企业升级要在融入GVC的基础上重新构建与其并行的NVC。也有学者注重国内外双链互动,将原先只走国际化路线的外向型企业谋求向NVC两端附加值较高的环节攀升的过程称为逆向国际化[3],由于该定义较好地吻合了我国外向型企业转向国内市场运营的动机和特征内涵而备受关注。第二,从国际学习视角分析,逆向国际化是一个企业在国际竞争中不断积累经验知识与融入新观点的组织学习过程,如Chin等[2]探究了中国代工企业如何突破U-M的经验学习和惯例依赖,指出面对国际市场竞争的OEM企业应该充分利用国际化知识参与国内市场竞争。也有研究基于国际学习视角发现国际市场与国内市场之间存在互动,如Herrigel等[26]指出国际化技术或市场经验是外向型企业开拓国内市场的基础,同时逆向国际化还是企业利用本国市场培育创新能力的过程,逆向知识转移[27]、逆向技术溢出[28]等方面的研究支持了这一观点。第三,从战略管理视角审视,当前研究对逆向国际化的概念界定还存在分歧。一方面,部分学者将逆向国际化定义为企业将国际业务转移到相对不发达地区或国内市场的过程,或定义为企业根据国际市场变化所采取的一种由国际市场转向国内市场的战略举措[29];另一方面,逆向创新、逆向并购等研究[22, 30]将新兴市场企业逆向嵌入发达国家网络进行投资的行为视为逆向国际化。为了整合上述两方面研究,有学者从企业边界与地理边界两个维度将企业国际化活动划分为四大类型:在岸内包、在岸外包、离岸内包和离岸外包,并将企业从离岸内包、离岸外包向在岸内包、在岸外包的战略转移视为逆向国际化[31]。

尽管不同视角的研究都尝试厘清企业逆向国际化的内涵,但由于存在研究情境差异,学者们经常使用不同的词语,如使用回归、回流等来表征逆向国际化相关含义,甚至有时上述词语成为替换逆向国际化的近义词,但是逆向国际化与去国际化、反向国际化、双元国际化等概念存在一定的联系和差异。本文从概念界定、主要表现等方面对逆向国际化的相关概念加以辨析,如表 2所示。

| 表 2 企业逆向国际化的相关概念辨析 |

由表 2可知,反向国际化是价值链视角下衍生的一种国际化行为,它强调代工企业的双链嵌入继而实现绩效攀升。而双元国际化和天生国际化是在国际学习视角下提出的两种国际化行为,其特点是企业在成立之初迅速进行国际市场运营,但随着国际市场的动态变化可能借助逆向国际化战略平衡国内外市场风险、获取知识和资源,重新调整两个市场业务布局,从而维持企业的持续竞争力[35]。去国际化和国际化回归均属于一种潜在的经营战略调整行为;而逆向国际化既是企业应对国际竞争的主动战略选择,又是知识学习路径转移、双重价值链整合进化的一种国际多元化行为。对比分析可知,国外学者更多从国际经营活动角度明确逆向国际化问题,但研究结果未必契合我国外向型制造企业在此过程中沿着价值链升级的实际情况。主导GVC的发达国家出于技术保护并不愿意共享核心技术,致使一些代工企业长期被束缚在价值链的低端制造环节,难以成功实现关键技术的突破和市场渠道的开拓[22]。为了进一步摆脱“低端锁定”困境,愈来愈多企业纷纷选择“另起炉灶”,在已有的国际经验和知识的基础上,回国重塑自身的技术、渠道和品牌。在NVC中,企业不仅可以直接接触终端市场,成为价值链上的主导者,而且能够进一步实现功能升级和链条升级[20]。因此,构建NVC成为企业摆脱全球价值链上国际大买家的控制和束缚,独立支撑自身发展和企业升级的关键手段[12]。综合以上理论视角、相关概念的辨析以及中国企业情境,本文将企业逆向国际化界定为我国外向型企业在嵌入全球价值链提供代工或外贸服务的同时,将战略重心转向国内市场,谋求向国内价值链两端附加值较高环节攀升的过程。

(二) 企业逆向国际化的维度测量当前学者们主要从过程和模式等角度探讨逆向国际化构念,Turcan[36]研究将企业RI按照程度分为全部撤回和部分撤回两类,其中前者主要包括终止出口和聚焦国内市场,后者包括改变进入方式、优化市场数量、减少运营等模式。Mody[23]将逆向国际化区分为回归国内市场、外包回归国内、内包回归国内、采购回归国内等4种形式,但这些研究并未厘清发达国家和新兴国家企业RI模式的差异性以及企业处于逆向国际化不同阶段究竟应采取何种模式。逆向国际化模式的相关研究奠定了其维度及测量基础,但由于企业逆向国际化行为比较复杂[9, 37],加上实证研究相对缺乏,导致学者们对逆向国际化维度划分存在较大分歧。

国外学者通常借鉴国际化相关研究成果来界定逆向国际化维度和测量。早期的逆向国际化研究局限于单一维度,或只是从逆向国际化的不同类型与模式角度探讨其构念维度,忽略了逆向国际化是一个多维构念并且各个维度之间相互关联[15]。有学者[38]尝试用国内市场渗透率和国际市场扩展率来衡量企业逆向国际化程度,但这种方法并未考虑企业在国际市场运营撤退的范围、规模及现有业务的所有权变更。在总结前人研究的基础上,Gnizy等[9]指出企业逆向国际化包括活跃在国外市场的数量、产品线的宽度/长度、国际化的阶段、国际化的速度4个维度,并将逆向国际化的多维构念视为企业国际化活动中一个或多个维度上的负向变化或收缩。上述维度之间不是互斥的,各个维度之间可能存在一定的逻辑相关性,如进入单一市场可能导致产品线压缩[15],甚至还有研究强调应考虑国际客户数量减少这一指标[10]。此外,逆向国际化行为产生的效果可能需要一定时间来呈现,并且在逆向国际化发生之时或结果出现后其作用效果截然不同。

国内学者基于本土企业国际化转型发展背景,借鉴天生国际化、反向国际化等研究成果将逆向国际化视为单维构念,主要从企业进出口构成、外贸形式、市场进入方式、市场选择、产品特征、经营战略和比较优势等指标来衡量企业内向型、外向型或双重型国际化[30, 39]。在此基础上,有研究将逆向国际化的广度(国际化经营撤出的国家数量)和深度(国内市场销售额占比)作为企业逆向国际化的测量维度[40]。2008年金融危机后,中国外向型代工企业积极开拓国内市场以克服国际市场衰退带来的影响,学者们聚焦于此,并从国内销售、利润等绩效结果角度衡量逆向国际化程度[2, 4]。这些研究为探索我国外向型企业逆向国际化的特征及测量提供了启发。

(三) 企业逆向国际化的影响前因企业逆向国际化的触发因素相对复杂[9],影响企业逆向国际化的内外部驱动因素可能是一种或多种,且外部影响因素往往是不可控的。对比分析企业逆向国际化和国际化的驱动因素可知,两类国际化的影响因素大多属于一条连续谱上的一对正交因子(orthogonal factor),企业逆向国际化的前因涉及个体(团队)层面、企业层面、行业层面和环境层面的多类因素。

首先,在个体(团队)层面,高管人口统计学变量(如工作经验、教育程度、任职期限等)对企业国际化或逆向国际化具有一定影响[41-42]。鉴于企业逆向国际化过程中面临着复杂和高度不确定的决策情境,管理者的国际化知识、经验和认知影响企业国际化战略[9]。学者们的研究还证实了高管国际化承诺影响企业RI,如Dominguez等[43]基于5个案例分析,发现中小企业管理者在国际市场上的承诺度先后经历了一个增加、减少到再增加的动态过程,与其对应的企业国际化过程依次为国际化扩张、国际化增强、去国际化、再国际化以及国际化增强5个阶段。此外,高管风险规避等也会触发企业逆向国际化行为[44],但是高层管理能力或态度对逆向国际化决策的影响机制尚未明晰。

其次,在企业层面,梳理以往文献发现,逆向国际化影响因素主要包括企业特征、资源能力和产品特征。第一,Soule等[45]研究发现企业规模、业绩、国际化战略实施时间和企业经营范围会对逆向国际化产生影响,也有研究发现组织结构调整或组织治理(如国外子公司关停、减少子公司控制权等)可能成为出口障碍而引发出口中断[46]。国际化行为过程理论强调,企业在国际化的不同发展阶段作出的逆向国际化决策存在较大差异[47],这是因为逆向国际化可能发生在国际化早期或晚期阶段,对于逆向国际化时机选择(timing)尚未形成一致意见。第二,欧美发达国家学者虽然证实了资源和能力影响企业逆向国际化进程或效果,并且实施逆向国际化的能力基础要求较高,但相关结论不一定适合中国外向型企业。早期学者通过案例研究发现企业业绩差、利润低或成本上升是导致其退出国外市场的重要原因[48]41,后续学者强调知识获取能力、网络能力、跨市场知识和动态国际能力影响企业国际化成败[2, 49-51]。第三,企业产品特征(如技术优势、产品属性、产品质量)等因素影响后发企业的技术追赶,这些企业依赖OEM积累经验突破产品创新瓶颈实现逆向国际化[52-53]。从国际市场学习角度,传统研究认为国际化是企业在国际学习驱动下从低风险产品向高风险创新产品或自主品牌产品转变,但是逆向国际化强调通过逆向学习促进企业从高风险国外市场向低风险的国内市场转化[9]。

再次,在行业层面,一方面,影响企业逆向国际化的行业基本特征主要包括行业行动、行业竞争、行业集中度、行业成熟度、行业营利能力等。如Dominguez[43]、Berry[54]等研究发现,竞争强度大可能导致企业通过降低对逆向国际化的承诺、资源或控制来减少国际业务组合。有研究指出,母国、东道国或第三国行业竞争水平可能影响企业逆向国际化战略实施[55]。近年来,中美贸易关系紧张,全球经济不稳定性上升,外贸行业营利能力下降,驱使外向型企业转向国内市场[22]。另一方面,行业层面的深层特征体现在行业发展趋势、行业创新导向、行业知识密度等方面。产业集中和产业演变对企业逆向国际化产生影响,随着市场和产业全球化程度的不断加深,企业竞争环境也会随之变化,势必影响企业国际经营及战略的调整[6, 53]。相比个体和企业两个层面的逆向国际化调整因素,行业层面因素大多时候倒逼企业国际化收缩,旨在平衡国内外市场的竞争风险,但是退出门槛、行业成熟度等因素对中国企业实施逆向国际化的速度和进程的影响机制尚未得到揭示。

最后,在环境层面,相关研究主要聚焦东道国环境、母国环境以及母国与东道国关系等因素对逆向国际化的影响。首先,众多传统国际化或国际撤资的相关研究证实,东道国的宏观政策环境不利将诱发企业逆向国际化行为发生[1, 24]。Belderbos等[56]对日本电子公司的研究显示,企业从欧洲撤资进而实施逆向国际化战略与欧洲取消反倾销税密切相关,而从亚洲地区逆向回迁与当地生产要素成本上升有关。其次,由于存在“母国效应(home country effects)”,新兴市场企业可以凭借控制部分非市场资源(如消费者、渠道、中间品、市场知识等)获得成本优势或准入[45, 57],研究母国政治经济环境以及政策变化对中国企业逆向国际化行为的触发作用具有特殊意义。Tate[58]认为诸如政府补贴、税收优惠以及基于国家安全考虑的出口管制等一系列国家层面因素吸引企业将生产环节迁回国内。当出口市场萎缩,很多发展中国家的国际代工企业在政策激励下,转向拓展消费潜力巨大的国内市场[22]。最后,母国与东道国的关系(如地理距离、文化相似程度、贸易关系、国内外双重政策影响)对企业逆向国际化具有显著影响[49, 59],部分研究探讨了文化差异和地理距离可能刺激企业采取逆向国际化策略,尤其是在当今复杂的中外政治关系背景下,探究中国与东道国关系对外向型企业逆向国际化的影响迫在眉睫。

(四) 企业逆向国际化对企业绩效的直接影响逆向国际化作为一种国际多元化战略行为,关于其对企业绩效的影响作用尚未形成共识。虽然部分跨国企业能够利用先前国际化经验促进其回国拓展业务渠道,从而在国内获得高绩效; 但是也有部分外向型企业在实施逆向国际化初期由于难以适应国内客户需求,导致国内市场业绩惨淡[60]。少数学者认为逆向国际化是一种战略或经营失败的无奈之举[13],更多学者却强调逆向国际化促进了企业绩效[9, 15]。以往国际化研究学者聚焦对企业逆向国际化的现象、前置因素和形成过程的探究,对绩效结果的关注度相对较分散。Onkelinx等[16]对比利时中小企业的实证研究表明,企业退出国外市场的时间距离对其绩效产生非线性影响。由于逆向国际化阶段及过程的复杂化,它与企业绩效的关系也可能呈现出与国际化对企业绩效作用类似的多元化结果[61]。进一步,企业逆向国际化广度、深度、速度及阶段等子维度对企业绩效的动态影响机制缺乏实证检验。企业在逆向国际化初期可能会因不适应市场需求而呈现业绩下滑,逆向国际化强度和国际距离可能与企业绩效之间存在S形曲线关系、逆向国际化多样性与绩效之间可能存在倒U形曲线关系[62]。梳理现有研究发现,关于逆向国际化和绩效的关系研究往往忽视了两者之间的相互影响,即逆向国际化战略会影响企业绩效,反过来企业绩效也会影响逆向国际化的动机和能力[39],如Gray等[11]发现企业低绩效相关因素(如生产或运输成本增加、利润损失)可能驱动企业逆向国际化。

企业逆向国际化影响企业经营结果,主要包括绩效结果和非绩效结果两大类。第一,借鉴原有企业国际化绩效的测量方法和指标体系,Chin等[2, 4]尝试从销售额增长、利润增长、市场占有率增长三个方面测度逆向国际化企业绩效,并将其区分为国内绩效和国际绩效。尽管学者们对于国际化绩效已有较多的测量方法,如海外收入占总收入比重(FSTS)、海外机构数占总机构数比重(FOTO)、国外资产占总资产的比重(FATA)等,但是现有测量方法尚未从国际化方向维度探讨RI绩效测量问题。第二,鉴于逆向国际化行为所导致的企业国际化过程与结果受到其他情境因素的影响[15],逆向国际化产生的非绩效结果相比绩效结果更复杂,包括经营稳定性、对价值链或利益相关方的影响等结果[63]。逆向国际化不仅对目标企业的财务或市场绩效产生一定的直接影响,还会对企业上下游价值链相关方(如顾客、供应商、竞争者等)产生较大影响,甚至这种战略的实施还对企业分支机构等产生影响[64],因而对企业逆向国际化直接影响的评判需要更加综合和全面。

(五) 企业逆向国际化对企业绩效的间接影响其一,现有部分研究试图从组织学习、知识管理、资源基础观等理论视角阐述逆向国际化对企业绩效的重要影响,但上述关系之间的“黑箱”还未完全打开[35],逆向国际化对企业绩效的影响可能存在一定的中介路径。以往研究表明动态能力虽然有不同的概念和表现形式,但它本质上是企业更新、整合与重构资源的高阶能力,该能力对企业适应新环境和调整资源配置具有重要作用,尤其对新兴市场中的企业进入发达国家寻求战略性资源从而克服后来者劣势具有重要价值[30, 49]。少数学者实证研究发现,动态能力、吸收能力、双元能力等对企业逆向国际化绩效存在中介影响。如覃大嘉等[22]发现外向型企业在早期外贸出口过程中培育的动态核心能力(技术创新能力、国际营销能力、先进制造能力)正向影响反向国际化自主品牌绩效。Monferrer等[34]证实吸收能力有助于企业成功地学习和应用海外市场知识,学习与能力积累可以实现绩效的攀升。中国企业的政治和社会制度的双重嵌入特征虽然给国内市场带来一定限制,但会促进本地企业的国际双元能力,Luo等[65]将新兴经济企业国际双元能力与国际化过程中的双元能力结合,以抵消后发企业的不利。上述研究揭示的“战略-能力-绩效”逻辑启发未来可以把探讨双元能力对上述关系的中介影响机理作为研究方向。

其二,也有学者梳理了影响企业国际化的情境因素。由于逆向国际化企业嵌入在复杂的内外部情境中,这些内外部因素既可能作为触发企业实施逆向国际化的动因,也可能影响逆向国际化对绩效的作用强度或方向[15, 53]。一方面,逆向国际化与企业绩效的关系受到高管经验、高管团队属性、企业国际化战略等企业内部因素的调节。企业高管的价值观与经验影响企业战略制定已得到学术界认同。Piaskowska等[66]研究发现,拥有丰富国际经验的高管更容易识别外部机会和威胁,并引导企业制定逆向国际化战略应对海外竞争压力。Mihalache等[5]基于跨行业的时滞数据证实,高管团队属性(如信息型多样性和共享价值)调节逆向国际化与创新绩效之间的倒U形关系。还有学者研究认为,企业国际化宽度、深度、速度也会影响企业逆向国际化战略[67],高管平衡国际化速度、宽度和深度的战略决策也会对企业逆向国际化与绩效的关系产生权变影响。另一方面,环境动态性、行业竞争性、网络嵌入等外部因素对逆向国际化与企业绩效的调节作用有待进一步探讨,尤其需要考察不同环境下逆向国际化各个子维度对国际/国内绩效的差异化影响。Gnizy等[9]认为,国际环境的动态性会给企业带来信息不对称和决策困难,影响企业进入国际市场的数量、国际化运营路径和国际化速度,进而影响企业绩效。母国市场和东道国环境动态性会影响企业对国际市场战略的动态调整,东道国市场竞争加剧可能会倒逼企业返回国内市场[68],因此应借鉴国际化领域的研究成果探讨环境层面因素对逆向国际化及其子维度与企业绩效关系的权变作用。此外,Li等[42]研究发现,母国制度兼容性和东道国制度不兼容性使得国有企业相比于私营企业更倾向于国内投资,减少海外投资[69]。现有研究强调母国社会网络为企业转向国内市场提供市场知识和信息,东道国制度嵌入(如制度环境、制度距离)影响逆向国际化与绩效的关系[4, 30],但是我国外向型企业的国内外网络双重嵌入特征(如嵌入强度、中心度、信任关系、平衡性等)如何影响逆向国际化对国内外绩效的差异性作用尚不可知。

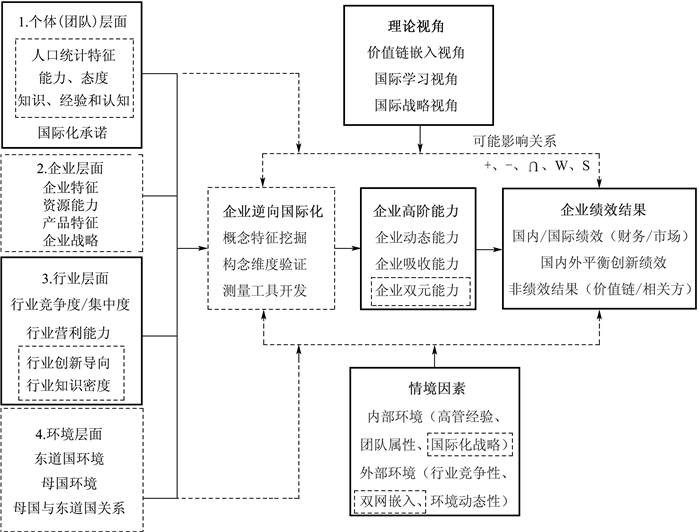

四、研究框架与未来展望 (一) 企业逆向国际化的整合研究框架虽然国际化概念和理论用来解释企业国际市场运营得到普遍认同,但是迄今为止对逆向国际化还未形成一个普遍接受的研究框架。首先,现有关于逆向国际化的研究结论相对较为零散,文献中对企业逆向国际化的概念界定和操作化定义(operational definition)较为模糊,逆向国际化构念维度及测量方面的研究尚未达成一致。其次,影响企业逆向国际化的内外部因素可能相互交织,单一层面的前置因素研究已不能挖掘企业逆向国际化的真正动因。再次,逆向国际化对企业绩效的影响可能并非简单的线性关系,部分学者将逆向国际化视为单个逆向国际化活动整体加总的做法难以解释复杂动态影响机制或中介作用路径。最后,当前针对逆向国际化与绩效关系的调节影响实证研究极其缺乏,调节作用模型的研究对完善逆向国际化对绩效结果的影响机制具有重要意义。基于前文对现有相关研究的梳理可知,目前关于企业在什么条件下实施逆向国际化战略、如何实施逆向国际化战略、逆向国际化战略实施过程中受哪些情境因素影响等问题的研究缺乏系统思考与整合,为此本文探索性地从“战略-能力-绩效”范式将已有研究成果纳入整个研究框架,如图 3所示,并指出我国外向型企业逆向国际化未来的研究方向。

|

图 3 企业逆向国际化的整合研究框架图 注:图中已有研究用实线框,虚框和虚线表示尚未研究或结论仍存在争议的领域;+、-、∩、W、S分别表示企业逆向国际化与绩效之间存在正向、负向、倒U形、W形、S形关系。 |

目前企业逆向国际化研究引发国内外学者的广泛关注,但研究的广度及深度相对有限。针对现有研究不足,未来可从以下四个方面对企业逆向国际化的相关研究进行探索延伸:

第一,逆向国际化构念维度及测量。虽然学者们从不同理论视角对企业逆向国际化的概念加以界定,但从某种意义上来说,传统国际化属于外向型国际化,而逆向国际化更倾向国际化过程的非连续性或非线性过程[33, 70]。另外,以往有些研究仅从单一维度衡量逆向国际化,这可能会限制对其丰富内涵的理解,虽然Gnizy等[15]强调逆向国际化是一个多维构念,但目前关于企业逆向国际化的维度和测量还存在较大分歧。鉴于企业逆向国际化是一个动态过程,综合了多种复杂的国际经营活动,涵盖传统国际化与非线性国际化相似或相反的特征和内涵,未来研究应结合我国外向型企业案例进一步揭示企业逆向国际化概念内涵及维度结构,在对不同类型案例(如制造代工企业、加工贸易企业等)进行扎根研究的基础上形成通用的测量量表。

第二,逆向国际化多维构念的影响前因。关于企业逆向国际化前因的现有研究大多来自出口、创业、天生国际化等领域文献,逆向国际化究竟是企业的自愿还是非自愿行为,不同的判定影响学者们对逆向国际化演进和驱动因素差异的认识。当前对逆向国际化原因研究尚无定论,多维型构念的每个维度均可能有其潜在原因。未来研究应该基于我国外向型企业案例研究探讨逆向国际化多维触发前因,在此基础上采用实证数据验证多个层面的前因及其交互对逆向国际化子维度的影响机制,构建逆向国际化多维前因模型。首先,国内外学者探究了人口统计学特征对国际化的影响,但其研究结论尚未统一,未来应整合高阶理论及管理认知理论筛选出与外向型企业逆向国际化最相关的特征(如高管海外经历、国际化经验、团队异质性等),构建影响企业逆向国际化的高管层面影响模型并加以实证检验。其次,未来应强化企业特征(如国际化阶段、国际化进入模式、产品多元化)对企业逆向国际化的影响研究,如从企业国际化阶段探究我国外向型企业逆向国际化的演进过程及决策机制[71]。最后,重视逆向国际化的行业与环境层面驱动因素交互研究,尤其需要结合环境扫描及政策工具等方法探究东道国及国内政策环境(如投资区域、投资产业、制度兼容性等)对我国外向型企业逆向国际化的影响。

第三,逆向国际化作用机制实证研究。逆向国际化作为企业国际化的一种特殊形式,其本质上是一种企业多元化的竞争战略,但对企业绩效结果的影响存在国际化战略失败的负面标签与正常战略调整的争论[2, 4]。已有研究对逆向国际化与企业绩效的关系实证研究极其匮乏,逆向国际化对企业绩效的影响可能并非简单的线性关系。首先,梳理传统国际化对企业绩效结果的实证研究发现,至少存在线性(正向或负向)、二次方(U形或倒U形)、三次方(水平S形、N形或W形)甚至不相关等多种结论[39],但我国逆向国际化企业的发展路径、特征以及成长模式与传统国际化企业都有很大差异,逆向国际化对企业绩效究竟存在何种影响有待实证研究来验证。其次,逆向国际化不是各种去国际化表现形式的简单相加,未来应强化不同子维度对逆向国际化绩效结果(如市场结果、财务结果或创新结果)及国内与国际绩效平衡的影响机制研究。最后,退出某个市场和进入新市场可能是企业在两个阶段的活动,两阶段活动对结果的影响具有动态复杂性[15],应该通过纵向跟踪逆向国际化活动影响企业绩效的过程,并运用系统动力学等方法纳入相关方的非绩效结果来分析。

第四,逆向国际化的中介调节作用研究。部分学者将逆向国际化视为单个逆向国际化活动的加总,这可能无法揭示逆向国际化不同维度通过动态能力对国际和国内绩效的差异化影响路径,并且触发企业逆向国际化的前置因素(如团队层面、环境层面)可能也是调节逆向国际化与结果变量关系的情境因素[15]。首先,逆向国际化企业跨越全球、国内和本地三重网络,动态能力等理论为揭示企业逆向国际化的“战略-能力-绩效”的黑箱提供了启发,未来应深入探究逆向国际化各个子维度通过不同类型的高阶能力影响企业双元绩效(国际绩效和国内绩效)的差异化路径。其次,逆向国际化事件导致企业重新调整国际化战略和行为,且其结果受制于其他情境活动,逆向国际化企业同时嵌入在本国和东道国市场,其嵌入国家的网络强度、市场结构和信任机制等内容均会影响逆向国际化与绩效结果之间的关系,尤其对逆向国际化引发的非绩效结果的间接影响可能更大。未来应基于管理情境理论构建逆向国际化影响企业绩效的调节模型,深度挖掘宏观层面因素、中观层面因素和微观层面因素及其交互对两者关系的调节作用。最后,可以借鉴以往研究构建有调节的中介模型,将高阶能力的中介效应和情境因素的调节效应整合到同一个分析框架中,并采用拔靴法(bootstrapping)精确地揭示效果决策调节作用在三条中介路径“前因→中介变量”“中介→结果变量”“前因→结果变量”中的作用实现机制。

| [1] |

FRATOCCHI L, MAURO C D, BARBIERI P, et al. When manufacturing moves back:concepts and questions[J]. Journal of purchasing & supply management, 2014, 20(1): 54-59. |

| [2] |

CHIN T, LIU R, YANG X. 'Reverse internationalization' in Chinese firms:a study of how global startup OEMs seek to compete domestically[J]. Asia pacific business review, 2015, 22(2): 201-219. |

| [3] |

汪建成, 毛蕴诗, 邱楠. 由OEM到ODM再到OBM的自主创新与国际化路径——格兰仕技术能力构建与企业升级案例研究[J]. 管理世界, 2008(6): 148-160. |

| [4] |

CHIN T, TSAI S B, FANG K, et al. EO-performance relationships in reverse internationalization by Chinese global startup OEMs:social networks and strategic flexibility[J]. Asia pacific business review, 2016, 11(9): 1-19. |

| [5] |

MIHALACHE O R, JANSEN J J J P, BOSCH F A J V D, et al. Offshoring and firm innovation:the moderating role of top management team attributes[J]. Strategic management journal, 2012, 33(13): 1480-1498. DOI:10.1002/smj.1983 |

| [6] |

DACHS B, KINKEL S, JAGER A. Bringing it all back home? Backshoring of manufacturing activities and the adoption of industry 4.0 technologies[J]. Journal of world business, 2019, 54(6): 101017. DOI:10.1016/j.jwb.2019.101017 |

| [7] |

DUNNING J H. International production and the multinational enterprises[M]. London: Allen & Unwin, 1981.

|

| [8] |

JOHANSON J, VAHLNE J E. The mechanism of internationalization[J]. International perceptions of marketing review, 1990, 7(4): 11-24. |

| [9] |

GNIZY I, SHOHAM A. Explicating the reverse internationalization[J]. Journal of global marketing, 2014, 27(4): 262-283. DOI:10.1080/08911762.2014.917755 |

| [10] |

STENTOFT J, OLHAGER J, HEIKKILÄ J, et al. Manufacturing backshoring:a systematic literature review[J]. Operations management research, 2016, 9(3-4): 53-61. DOI:10.1007/s12063-016-0111-2 |

| [11] |

GRAY J V, SKOWRONSKI K, ESENDURAN G, et al. The reshoring phenomenon:what supply chain academics ought to know and should do[J]. Journal of supply chain management, 2013, 49(2): 27-33. |

| [12] |

刘志彪, 张杰. 全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J]. 中国工业经济, 2007(5): 39-47. |

| [13] |

TURCAN R V. The philosophy of turning points:a case of de-internationalization[J]. Advances in international management, 2013, 26(2013): 219-235. |

| [14] |

SOUSA CARLOS M P, TAN Q. Exit from a foreign market:do poor performance, strategic fit, cultural distance, and international experience matter?[J]. Journal of international marketing, 2015, 23(4): 84-104. |

| [15] |

GNIZY I, SHOHAM A. Reverse internationalization:a review and suggestions for future research[J]. Journal of global marketing, 2017(10): 59-75. |

| [16] |

ONKELINX J, MANOLOVA T S, EDELMAN L F. The consequences of de-internationalization:empirical evidence from Belgium[J]. Baltic journal of management, 2016, 11(4): 350-379. DOI:10.1108/BJM-08-2015-0153 |

| [17] |

ELLRAM L M. Offshoring, reshoring and the manufacturing location decision[J]. Journal of supply chain management, 2013, 49(2): 3-5. |

| [18] |

KINKEL S. Trends in production relocation and backshoring activities:changing patterns in the course of the global economic crisis[J]. International journal of operations & production management, 2012, 32(6): 1572-1577. |

| [19] |

KINKEL S, MALOCA S. Drivers and antecedents of manufacturing offshoring and backshoring -A German perspective[J]. Journal of purchasing and supply management, 2009, 15(3): 154-165. DOI:10.1016/j.pursup.2009.05.007 |

| [20] |

刘志彪, 张杰. 从融入全球价值链到构建国家价值链:中国产业升级的战略思考[J]. 学术月刊, 2009(9): 61-70. |

| [21] |

杨桂菊. 代工企业转型升级:演进路径的理论模型——基于3家本土企业的案例研究[J]. 管理世界, 2010(6): 132-141. |

| [22] |

覃大嘉, 刘人怀, 杨东进, 等. 动态核心能力在反向国际化品牌战略中的作用[J]. 管理科学, 2017, 30(2): 27-38. |

| [23] |

MODY M. Backshoring in light of the concepts of divestment and de-internationalization:similarities and differences[J]. Entrepreneurial business and economics review, 2016, 4(3): 167-180. DOI:10.15678/EBER.2016.040312 |

| [24] |

BENITO G R G, WELCH L S. De-internationalization[J]. Management international review, 1997, 37(2): 7-25. |

| [25] |

MELLAHI K. The de-internationalization process: a case study of marks and spencer[M].//WHEELER C, MCDONALD F, GREAVES I.Internationalization: firm strategies and management. UK: Palgrave Macmillan, 2003: 150-162.

|

| [26] |

HERRIGEL G, WITTKE V, VOSKAMP U. The process of Chinese manufacturing upgrading:transitioning from unilateral to recursive mutual learning relations[J]. Global strategy journal, 2013, 3(1): 109-125. DOI:10.1111/j.2042-5805.2012.01046.x |

| [27] |

MUDAMBI R, PISCITELLO L, RABBIOSI L. Reverse knowledge transfer in MNEs:subsidiary innovativeness and entry modes[J]. Long range planning, 2014, 47(1-2): 49-63. DOI:10.1016/j.lrp.2013.08.013 |

| [28] |

陈岩, 翟瑞瑞, 韩文征. 国际化战略、逆向技术溢出与企业成长——整合资源与制度视角的中国企业经验分析[J]. 科研管理, 2014, 35(6): 24-32. |

| [29] |

TURNER C. Deinternationalisation:towards a co-evolutionary framework[J]. European business review, 2012, 24(2): 92-105. DOI:10.1108/09555341211203973 |

| [30] |

汪涛, 陆雨心, 金珞欣. 动态能力视角下组织结构有机性对逆向国际化绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2018, 15(2): 174-182. |

| [31] |

BALS L, KIRCHOFF J F, FOERSTL K. Exploring the reshoring and insourcing decision making process:Toward an agenda for future research[J]. Operation management research, 2016, 9(3-4): 102-116. DOI:10.1007/s12063-016-0113-0 |

| [32] |

CHANG S J. An evolutionary perspective on diversification and corporate restructuring:entry, exit and economic performance during 1981~1989[J]. Strategic management journal, 1996, 17(8): 587-611. DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199610)17:8<587::AID-SMJ834>3.0.CO;2-1 |

| [33] |

PRANGE C, BRUYAKA O. Better at home, abroad, or both? How Chinese firms use ambidextrous internationalization strategies to drive innovation[J]. Cross cultural & strategic management, 2016, 23(2): 306-339. |

| [34] |

MONFERRER D, BLESA A, RIPOLLÉS M. Born globals through knowledge-based dynamic capabilities and network market orientation[J]. Business research quarterly, 2015, 18(1): 18-36. |

| [35] |

马鸿佳, 宋春华, 郭海. 战略选择、双元创新与天生国际化企业绩效关系研究[J]. 科学学研究, 2016, 34(10): 1550-1560. |

| [36] |

TURCAN R V. De-internationalization: a conceptualization[C].Edinburgh: Paper presented at AIB-UK & Ireland Chapter Conference, 2011.

|

| [37] |

BENITO G R G, GABRIEL R G. Divestment and international business strategy[J]. Journal economic geography, 2005, 5(2): 201-234. DOI:10.1093/jnlecg/lbh037 |

| [38] |

KEEN C, WU Y. An ambidextrous learning model for the internationalization of firms from emerging economies[J]. Journal of international entrepreneurship, 2011, 9(4): 213-225. |

| [39] |

陈立敏. 国际化战略与企业绩效关系的争议——国际研究述评[J]. 南开管理评论, 2014, 17(5): 151-160. |

| [40] |

王公为, 彭纪生. 国际化对新兴市场企业创新能力的影响——基于不同维度的交互作用[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(5): 91-96. |

| [41] |

HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons:the organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 193-206. DOI:10.5465/amr.1984.4277628 |

| [42] |

LI J, XIA J, SHAPIRO D, LIN Z Y. Institutional compatibility and the internationalization of Chinese SOEs:the moderating role of home subnational institutions[J]. Journal of world business, 2018, 53(5): 641-652. DOI:10.1016/j.jwb.2018.02.002 |

| [43] |

DOMINGUEZ N, MAYRHOFER U. Internationalization stages of traditional SMEs:increasing, decreasing and re-increasing commitment to foreign markets[J]. International business review, 2017, 26(6): 1051-1063. DOI:10.1016/j.ibusrev.2017.03.010 |

| [44] |

HAMILTON R T, CHOW Y. Why managers divest-evidence from New Zealand's largest companies[J]. Strategic management journal, 1993, 14(6): 479-484. DOI:10.1002/smj.4250140606 |

| [45] |

SOULE S A, SWAMINATHAN A, TIHANYI L. The diffusion of foreign divestment from Burma[J]. Strategic management journal, 2014, 35(7): 1032-1052. DOI:10.1002/smj.2147 |

| [46] |

ARLBJORN J S, MIKKELSEN O S. Backshoring manufacturing:notes on an important but under-researched theme[J]. Journal of purchasing and supply management, 2014, 20(1): 60-62. DOI:10.1016/j.pursup.2014.02.003 |

| [47] |

CAVUSGIL S T, KNIGHT G. The born global firm:an entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization[J]. Journal of international business studies, 2015, 46(1): 3-16. |

| [48] |

毛蕴诗, 蒋敦福, 曾国军. 跨国公司在华撤资——行为、过程、动因与案例[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2005.

|

| [49] |

PINHO J C, PRANGE C. The effect of social networks and dynamic internationalization capabilities on international performance[J]. Journal of world business, 2016, 51(3): 391-403. DOI:10.1016/j.jwb.2015.08.001 |

| [50] |

ACOSTA A S, CRESPO A H, AGUDO J C. Effect of market orientation, network capability and entrepreneurial orientation on international performance of small and medium enterprises(SMEs)[EB/OL].International Business Review, https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.04.004.

|

| [51] |

PAUL J, PARTHASARATHY S, GUPTA P. Exporting challenges of SMEs:a review and future research agenda[J]. Journal of world business, 2017(52): 327-342. |

| [52] |

CRICK D U K. SMEs' decision to discontinue exporting:an exploratory investigation into practices within the clothing industry[J]. Journal of business venturing, 2004, 19(4): 561-587. DOI:10.1016/S0883-9026(03)00032-6 |

| [53] |

MARTINEAU C, PASTORIZA D. International involvement of established SMEs:a systematic review of antecedents, outcomes and moderators[J]. International business review, 2016, 25(2): 458-470. |

| [54] |

BERRY H. Why do firms divest?[J]. Organization science, 2010, 21(2): 380-396. |

| [55] |

ALBERTONIA F, ELIAA S, MASSINIB S, et al. The reshoring of business services:reaction to failure or persistent strategy?[J]. Journal of world business, 2017, 52(3): 417-430. DOI:10.1016/j.jwb.2017.01.005 |

| [56] |

BELDERBOS R, ZOU J. On the growth of foreign affiliates:multinational plant networks, joint ventures and flexibility[J]. Journal of international business studies, 2007, 38(7): 1095-1112. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400319 |

| [57] |

HOLBURN G L, ZELNER B A. Political capabilities, policy risk and international investment strategy:evidence from the global electric power industry[J]. Strategic management journal, 2010, 31(12): 1290-1315. DOI:10.1002/smj.860 |

| [58] |

TATE W L. Offshoring and reshoring:U.S. insights and research challenges[J]. Journal of purchasing and supply management, 2014, 20(1): 66-68. DOI:10.1016/j.pursup.2014.01.007 |

| [59] |

ZHANG X, MA X F, WANG Y, et al. What drives the internationalization of Chinese SEMs? The joint effects of international entrepreneurship characteristics, network ties, and firm ownership[J]. International business review, 2016, 25(2): 522-534. |

| [60] |

BARBIERI P, ELIA S, FRATOCCHI L, et al. Relocation of second degree:moving towards a new place or returning home?[J]. Journal of purchasing and supply management, 2019, 25(3): 1-14. |

| [61] |

FERNÁNDEZ-OLMOS M, GARGALLO-CASTEL A, GINER-BAGVES E. Internationalisation and performance in Spanish family SMES:the W-curve[J]. Business research quarterly, 2016, 19(2): 122-136. |

| [62] |

MILLER S R, LAVIE D, DELIOS A. International intensity, diversity, and distance:unpacking the internationalization-performance relationship[J]. International business review, 2016, 25(4): 907-920. |

| [63] |

BRANDON-JONES E, DUTORDOIR M, NETO J Q F, et al. The impact of reshoring decisions on shareholder wealth[J]. Journal of operations management, 2017(49-51): 31-36. |

| [64] |

王益民, 梁枢, 赵志彬. 国际化速度前沿研究述评:基于全过程视角的理论模型构建[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(9): 98-112. |

| [65] |

LUO Y, RUI H. An ambidexterity perspective toward multinational enterprises form emerging economies[J]. Academy of management perspectives, 2009, 23(4): 49-70. |

| [66] |

PIASKOWSKA D, TROJANOWSKI G. Twice as smart? The importance of managers 'formative-years' international experience for their international orientation and foreign acquisition decisions[J]. British journal of management, 2014, 25(1): 40-57. DOI:10.1111/j.1467-8551.2012.00831.x |

| [67] |

HSU C W, LIEN Y C, CHEN H. International ambidexterity and firm performance in small emerging economies[J]. Journal of world business, 2013, 48(1): 58-67. DOI:10.1016/j.jwb.2012.06.007 |

| [68] |

KIM G, MOON G H. Innovation and survival in Korean SMEs:the moderating effect of competitive strategy[J]. Asian journal of technology innovation, 2015, 23(1): 107-119. |

| [69] |

JOHANSON J, VAHLNE J E. Markets as networks:implications for strategy-making[J]. Journal of the academy of marketing Science, 2009, 39(4): 484-491. |

| [70] |

VISSAK T, FRANCIONI B. Serial nonlinear internationalization in practice:a case study[J]. International business review, 2013, 22(6): 951-962. DOI:10.1016/j.ibusrev.2013.01.010 |

| [71] |

黄胜, 刘洋, 丁振阔. 如何动态把握国际机会以提升国际创业绩效[J]. 科学学研究, 2018, 36(10): 1817-1827. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22