随着移动互联网技术与智能终端的广泛普及,共享经济开始飞速发展。共享经济以获得一定报酬为主要目的,利用搭建网络共享平台使闲置资源精准地在彼此陌生的供需双方间得到配置,进而实现“物尽其用”和“按需分配”的价值目标[1]。这种基于使用权暂时转移的共享经济新模式颠覆了传统意义上的商业消费模式,目前已广泛渗透到各个领域之中。其中,综合性较强的旅游业成为共享经济重要的应用领域。以在线短租为典型代表的旅游共享新形式正深刻地影响着住宿产品的供给模式,改变着游客观念。区别于商业酒店提供的标准化住宿服务,在线短租依托短租共享平台在房东与游客之间建立起紧密联系并形成交易,不仅可以为拥有闲置房屋或房间的房东创造额外收入途径,而且也为陌生游客提供了一个具有文化气息、人情味及高性价比的非标准化的居住体验[2]。这类新颖的旅游住宿方式一经推广便受到众多游客推崇,相关数据显示,2018年中国在线短租行业用户规模已达到1.47亿人,预计2020年用户规模将达到3.04亿人[3]。

虽然在线短租市场潜力巨大, 但其在发展过程中也暴露出诸多问题需要解决。例如,部分房东发布的房源存在图文描述不符、名不副实现象;房源住宿设施不全且管理混乱;甚至住宿环境还存在严重的安全隐患。这种现象严重阻碍了房东与游客共享闲置房源的实现,也使得在线短租比其他共享形式需要更多信任且门槛更高。信任是促进游客选择在线短租住宿的重要因素,同样的,游客对提供线上预订服务的在线短租平台的信任程度则直接关系房东与游客之间交易的顺利与否。因此,在线短租平台如何解决当前共享经济在旅游住宿市场遭遇到的信任瓶颈,提升游客持续使用意愿,已成为急需解决的难题。本文围绕着这一问题展开深入研究,以知名的在线短租平台Airbnb(爱彼迎)为研究对象,结合共享经济的典型特征,从制度信任理论视角构建在线短租游客信任和使用意愿的影响因素模型,尝试通过实证研究分析游客持续使用在线短租平台意愿的影响因素,以期从平台完善及服务优化角度提出管理建议,推动在线短租行业的可持续发展。

二、文献回顾 (一) 在线短租平台作为新兴的链接供需双方的重要媒介,在线短租平台是指运用网络信息技术搭建双边交易的第三方虚拟市场,帮助房东将闲置房源分享给拥有短期住宿需求的游客使用,提高匹配效率[4]。Richardson指出在线短租平台具有三个特征:首先,平台充当房东与游客之间的沟通桥梁,节约了交易成本;其次,平台上是以房东与游客(即个人与个人)之间的直接交易为主;最后,平台仅提供给游客闲置房源的使用权而非所有权[5]。相较于传统酒店或旅馆固定的经营模式和住房规模,在线短租平台展示的房源类型丰富,如公寓、四合院和洋房等各类房源均可供游客选择[6]。这种极具吸引力的住宿体验让异地游客在追求像家一样的归属感和服务差异化上得到极大满足,被学者视为是对原有商业模式的颠覆性创新[7]。近年来,学界也掀起了对在线短租平台研究的浪潮。相关研究有的从宏观层面探讨在线短租平台的运营状况、发展路径及潜在风险[8-9],也有的从微观层面对在线短租平台进行实证研究。例如,吴江等基于SOR模型和线索效用理论,认为平台所展示的房源图片可以显著增加游客感知诊断性和心理意象[10];Liang等研究表明在线短租平台的房东评价会影响游客的感知价值及重复购买意愿[11];Gibbs等发现房源位置、房间布置及房东形象会显著影响平台上的房源定价[12]。这些研究都为进一步探索在线短租平台提供了理论依据。

(二) 制度信任信任被视为人或组织关系间的最主要的原则[13],指的是一方基于另一方将对其作出重要特定行为的期望,甘于放弃监督或控制对方行为的能力并承担风险[14]。Gefen等根据信任内涵在不同领域理解的差异,将信任细分为五大类:基于认知的信任、基于计算的信任、基于知识的信任、基于人格的信任以及基于制度的信任[15]。Zucker最先对制度信任进行了界定,认为制度信任反映的是由于结构化流程、安全保障措施或其他非人为结构制度的存在,使人对一个环境产生安全感[16]。McKnight等则提出制度信任可以进一步细分为情境规范与结构性保障两个维度。前者指交易成功是因在特定的环境中使用符合的习惯和规则,让人觉得可以信任;后者指交易成功是由于交易环节的保障,如规章、条例与担保等条件[17]。值得注意的是,制度信任的相关理论在电子商务领域已经得到了广泛地研究和讨论。Cheng等指出造成线下与线上信任差异的主要原因在于,信息技术的发展为网络交易及人际互动提供了强有力的技术保障[18]。现有关于网络在线交易的研究结果显示制度信任是影响线上用户持续使用的重要因素[19],其有助于用户对特定的线上对象形成信任[20],并缓解其对不确定性的担忧及提升交易安全感[21]。在共享经济背景下,制度信任仍是共享平台高效运行的关键因素,它能够避免供需双方因信任问题导致经济利益受损,增强共享平台交易服务的可靠性[22]。贺明华等以滴滴出行平台为研究对象,发现用户对平台和服务提供者之间存在信任转移机制[23]。Weber认为值得信任的第三方共享平台可以帮助用户消除潜在的道德风险,确保陌生人之间的交易安全性[24]。Huurne等认为共享经济的商业模式是在线C2C交易的一个特例,传统电子商务中已建立的信任机制也可适用于共享经济中的线上交易[25]。

(三) 持续使用意愿持续使用意愿概念最初是从心理学领域中的行为意愿理论中衍生而来的。行为意愿是个体对自身未来可能进行的某种行为倾向的一种主观判断[26],而持续使用意愿是对行为意愿概念界定的进一步拓展。根据行为意愿在不同使用阶段的差异,可具体细分为初次使用意愿和持续使用意愿两大阶段。初次使用意愿是依托于个体现有的认知和感受而形成的一种主观行为意向。持续使用意愿是个体根据对已购产品或服务进行初次使用的整体感受,决定是否愿意在未来一段时间继续使用的主观意愿,突出了行为的连续性和不间断性特征[27]。Shin指出建立长期的用户关系是产品或服务在激烈的市场竞争中占据主导地位的关键因素,而这必须全然依靠个体对其的持续使用意愿[28]。因此,如何更好地保证用户在初次体验产品或服务之后产生持续使用意愿,成为我们尤其应该关注的问题。通过对现有文献梳理发现,当前对持续使用意愿的研究主要以统一信息技术接受与采纳理论(UTAUT)和信息系统持续使用期望确认模型(ECM-ISC)为理论基础。其中,UTAUT是由理性行为理论(TRA)、计划行为理论(TPB)及技术接受模型(TAM)等经典理论扩展演变而来,逐步成为较为完整的研究用户技术接受行为和意愿的模型[29]。ECM-ISC以期望确认理论(ECT)为基础,结合技术接受模型构建了从用户满意度、感知有用性、期望确认程度及持续使用意愿之间的作用机制[30]。现有研究沿着上述两个理论模型,为进一步研究用户持续使用意愿以及影响因素提供了理论参考依据。目前基于不同的研究对象已衍生出许多具有针对性的用户持续使用意愿的研究模型,并用于解释线上购物[31]、电子银行[32]及移动社交[33]等领域的用户持续使用意愿。

综上可知,关于线上制度信任与持续使用意愿的相关研究一直是国内外学界研究热点。虽然过往研究多集中在电子商务领域的第三方平台,但是鲜有对在线短租平台信任问题的讨论。在线短租行业具有特殊性,因其需要在陌生人之间快速建立信任,因此从制度信任视角对在线短租平台展开相关研究,具有一定的研究意义。

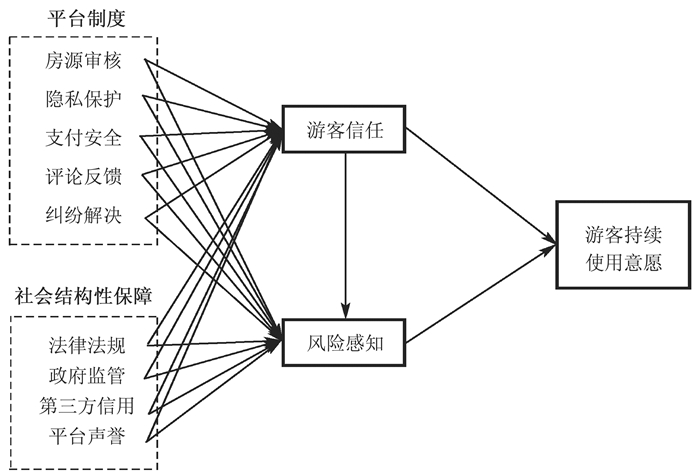

三、研究变量与研究假设本文在UTAUT[34]和ECM-ISC[35]模型基础上,参考谢雪梅[36]等的共享经济下信任形成机制基本框架,该框架明确将制度信任分为平台制度因素与社会结构性保障因素。其中,平台制度是指平台为了将风险控制在一定水平之下而建立起基于自身运营模式的特有规则;社会结构性保障是指在特定的交易环境下,是否存在法律规范、政策或第三方安全保障等社会因素影响信任判断[17]。该框架还指出,共享平台的相关制度是保障消费者权益的基础,而社会结构性保障能减弱游客的风险感知,促进信任的建立,并且影响消费者对共享平台的选择。同时,借鉴Friedman等[37]和赵道致等[38]的变量选取,结合在线短租平台的实际操作流程,选取平台制度因素包括房源审核、隐私保护、支付安全、评论反馈、纠纷解决5个维度;选取社会结构性保障因素包括法律法规、政府监管、第三方信用及平台声誉4个维度。具体研究模型如图 1所示。

|

图 1 概念模型 |

在线短租平台为游客提供规范的服务制度以及详尽的制度规则,目的是提高游客对于线上交易的信任并降低其风险感知,进而促进其持续使用意愿。根据Airbnb平台的游客实际使用情况,相关的平台制度主要包括以下5种:

1.房源审核

房源审核是Airbnb平台在交易前对房东及其房源具体信息可靠性的认证制度。借助于专人实地验真的房源审核制度,交易双方因信息不对称而带来的不确定性风险得到减弱,从源头上保证房东身份的唯一性和房源描述的真实性。Ertz等研究表明,游客会根据在线短租平台中房东提供的房源照片决定是否选择入住[4]。Liang等也指出真实的房东认证信息及房源图片起到了增进游客信任的作用[11]。严格的房源审核制度能够确保房源质量,使游客对Airbnb平台的信任感知得到增强。由此提出如下假设:

H1a:房源审核制度正向影响游客对在线短租平台的信任。

H1b:房源审核制度负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

2.隐私保护

随着大数据时代的到来,个人信息的重要性是不言而喻的。游客在参与共享消费过程中,通常需要向Airbnb平台提供诸如姓名、电话及银行账号等私密信息。平台有义务采取适当的隐私保护制度防止个人信息泄露或被非法使用。Eastlick等发现,如果消费者认为电商滥用其个人信息,就会拒绝在该商城消费[39]。Hoffman等认为,隐私数据保护是影响消费者信任的重要因素[40]。Kim等也证实了,隐私保障措施的制定能够有效抑制消费者的风险感知[41]。由此提出如下假设:

H2a:隐私保护制度正向影响游客对在线短租平台的信任。

H2b:隐私保护制度负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

3.支付安全

支付安全已成为平台保障游客交易过程中财产安全的重要制度。Wolfinbarger等指出消费者网上交易时首要考虑的是线上支付的安全性[42]。Shin实证研究表明,用户的使用意向行为受到支付安全和信任程度的显著影响[43]。赵道致等也证实了成熟的线上支付系统可以降低了消费者对财务风险的担心[38]。由此提出如下假设:

H3a:支付安全制度正向影响游客对在线短租平台的信任。

H3b:支付安全制度负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

4.评论反馈

评论反馈制度是消费者对过往交易行为满意程度的评价。消费者作出购买决策之前倾向于了解别人的评论意见[44]361。网上交易平台设置评论反馈机制不仅可以让消费者增进对商家口碑的了解,而且能有效约束商家的交易行为[45]。谢雪梅等认为在共享经济背景下,参与交易的双方一般互不相识,共享平台上展示的评论反馈会显著影响游客的信任建立,减轻线上交易的不确定性[36]。由此提出如下假设:

H4a:投诉反馈制度正向影响游客对在线短租平台的信任。

H4b:投诉反馈制度负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

5.纠纷解决

对于游客与房东在交易过程中可能出现的各种争议问题,Airbnb平台的纠纷解决制度是平台依据其制定的规则对主客双方存在的违规行为进行有针对性制裁惩戒的一种处理机制。崔睿等认为线上交易平台能否有效解决消费者的投诉举报和各类纠纷问题,影响着消费者对平台的信任程度,进而决定着其对继续在该平台购物的信心[46]。贺明华等进一步指出,各类共享平台对于消费者与服务提供者之间的争议处理好坏直接关系交易双方对平台使用的信心和意向[47]。由此提出如下假设:

H5a:纠纷解决制度正向影响游客对在线短租平台的信任。

H5b:纠纷解决制度负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

(二) 社会结构性保障、游客信任与风险感知的关系除了相关的平台制度,社会结构性保障也会影响用户对平台的信任及风险感知[48]。具体而言,以法律法规、政府监管、第三方信用及平台声誉组成的社会结构性保障能为Airbnb平台形成一个相对可靠的网络环境,让游客意识到通过平台进行线上交易也是安全可信的。

1.法律法规

完善的法律法规是Airbnb平台交易机制稳健运行的基本保证。Sako等认为,通过法律规制经济活动可以有效避免机会主义行为的发生,促进线上交易信任的形成[49]。李沁芳等通过对C2C电商平台实证研究发现,用户对特定的电商法律规范的有效性感知会显著影响用户的信任[45]。据此可以推断,如果法律法规能够明确在线短租平台的相关权利义务,那么游客将无须担心自身合法权益受到侵害。由此提出如下假设:

H6a:法律法规正向影响游客对在线短租平台的信任。

H6b:法律法规负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

2.政府监管

政府监管即政府在行政层面对Airbnb平台进行合理地监督与管理。Pavlou通过研究证实消费者监管感知会显著影响其对在线上卖家的信任[50]。相反,Lwin等验证了消费者的监管感知与风险感知之间呈负相关关系[51]。应当看到,具有较高公信力的政府监管在消费者建立信任过程中发挥着不容忽视的作用。由此提出如下假设:

H7a:政府监管正向影响游客对在线短租平台的信任。

H7b:政府监管负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

3.第三方信用

当前,以芝麻信用为代表的第三方信用是与交易主体间没有任何实质联系的独立机构。Airbnb平台通过这一机构对每位房东的信用等级进行评估,期望能帮助游客建立起对平台的初步信任。Ba指出消费者对线上平台建立信任会参考第三方机构的认证结果[52]。McKnight等通过研究消费者对线上卖家的信任,发现第三方机构会影响消费者的信任程度[17]。Kuo等研究发现第三方机构在交易过程中能够降低消费者在安全方面和隐私方面的潜在风险[53]。由此提出如下假设:

H8a:第三方信用正向影响游客对在线短租平台的信任。

H8b:第三方信用负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

4.平台声誉

平台声誉反映了游客对Airbnb平台的整体评价或认识,是平台在长期的商业活动与社会交往中信誉的体现。Kim等指出,良好的声誉是建立信任及降低风险的重要因素,平台声誉越高意味着商家产生欺诈行为的机会成本也越高[41]。Keat等研究表明,在线购物平台良好的商家声誉不仅会提高消费者信任,而且会带来更多的销量[54]。Shao等以移动支付平台为例,也证实了平台声誉对消费者的信任具有显著正向影响[55]。由此提出如下假设:

H9a:平台声誉正向影响游客对在线短租平台的信任。

H9b:平台声誉负向影响游客对在线短租平台的风险感知。

(三) 游客信任、风险感知与游客持续使用意愿的关系风险感知作为信任最基本的特征之一[56],二者之间相互依存且共同影响消费者的持续使用意愿[57]。多数电子商务相关研究已经证实:一方面,有学者认为消费者信任可以直接影响其使用意愿,即消费者如果感知线上购物平台值得信任,那么将会放心地持续使用此平台[58];另一方面,也有学者认为消费者信任也可以通过风险感知间接地影响其使用意愿,即消费者如果感知线上购物平台值得信任,那么他所感知到的潜在风险也会降低,从而增加其对平台的使用意愿[59]。

由此提出如下假设:

H10:游客对平台的信任负向影响其对平台的风险感知。

H11:游客对平台的信任正向影响其对平台的持续使用意愿。

H12:游客对平台的风险感知负向影响其对平台的持续使用意愿。

四、研究设计与数据分析 (一) 研究设计1.问卷设计

为了确保调查问卷的准确与严谨,一方面,问卷所涉及的变量测量项都改编自国内外现有文献中已经被验证过的成熟量表。其中,房源审核制度的测量项改编自Mishra等[60]的量表;隐私保护制度改编自Gefen等[15]的量表;支付安全制度、投诉反馈制度、第三方信用、游客信任以及风险感知的测量项均改编自Pavlou等[61]的量表;法律法规的测量项改编自McKnight等[62]的量表;政府监管的测量项改编自Xu等[63]的量表;平台声誉的测量项改编自Koufaris等[64]的量表;持续使用意愿的测量项改编自Hamari等[65]的量表。问卷中每个测量项设置至少3个测度项,采用Likert 7级量表对测度项进行测量。根据被调查者使用Airbnb平台的经历,从1~7区分其态度强弱变化程度,1表示完全不同意,7表示完全同意。另一方面,在编制调查问卷过程中也征询了本领域专家意见,并进行了小规模的问卷预测试。依据专家反馈建议及测试结果对问卷进行适当修改,由此形成了最终的正式问卷。

2.数据收集

本研究正式问卷采用网络问卷的形式,通过问卷星平台进行线上派发。目标对象是近一年内曾使用过Airbnb平台的游客,选用这个平台是因为Airbnb平台是目前全球运营规模最大且游客预订量最多的在线短租平台,各类房源目前也已覆盖全国各个旅游目的地城市[66]99,非常适合作为研究对象。问卷调查历时两周,共计回收问卷299份。剔除存在没有使用经验、作答时间过短及作答存在明显矛盾等问题的无效问卷后,最终汇总得到235份有效数据样本,有效率达到78.60%。

(二) 数据分析1.描述性统计

问卷样本数据经过整理发现,被调查对象的男女性别比例相对均衡,其中男性占比40.9%,女性占比59.1%。年龄分布大多集中在18~25岁阶段,占总参与人数的40.4%。在职业分布上,学生和上班族占据大部分比例,分别占总参与人数的38.3%和30.6%。同时,超过70%的被调查对象的教育程度为本科及以上。在使用Airbnb平台频率方面,被调查对象都有一次或多次使用过Airbnb平台的经历。个人基本信息统计表明,使用Airbnb平台的用户群体以学生和上班族为主,具有年轻化、高学历等特点。他们拥有宽阔的眼界和知识面,更容易接受新的潮流,愿意在旅行中体验在线短租住宿。具体的描述性统计结果如表 1所示。

| 表 1 问卷样本总体描述性统计表(N=235) |

2.信度效度检验

本研究使用Amos 24统计软件对各个变量进行信度和效度检验。信度检验用于衡量问卷结果的稳定性和可靠性,信度越高表明变量的内部一致性越高。组成信度(composite reliability,CR)相当于Cronbach's α值,是结构方程模型检验变量信度的主要指标。如表 2所示,各变量的CR值介于0.760~0.855之间,达到可接受水平[67]692,说明问卷样本数据具有良好的信度。

| 表 2 潜在变量信度及收敛效度分析 |

效度检验用于衡量问卷样本数据对所要测量变量的有效性和准确性程度,效度越高表明测量结果与期望测量的变量越吻合,主要包括对收敛效度和区别效度的检验。收敛效度通过平均方差萃取量(average of variance extracted,AVE)进行检验。根据Fornell等的建议,AVE值的理想状态应大约为0.5,0.36~0.5之间为可接受[68]。如表 2所示,AVE值介于0.514~0.597,超出规定的理想水平0.5阈值,表明问卷样本数据的收敛效度良好。对于区别效度,通过比较各变量AVE值的平方根和变量间的相关系数进行检验。如表 3所示,各变量的AVE值的平方根均大于该变量与其他变量的相关系数,表明问卷样本数据的区别效度良好。

| 表 3 潜在变量的区别效度分析 |

3.模型适配度

为了评价假设理论模型与样本观察数据之间契合程度,在进行整体路径分析之前有必要对模型适配度进行检验。模型总体的适配结果如表 4所示,卡方自由度(χ2/df)比值为2.884,小于理想值3;适配度指数(GFI)、调整后适配度指数(AGFI)、非标准适配指数(TLI)及比较适配指数(CFI)值均大于推荐的理想值0.900。虽然渐进残差均方和平方根(RMSEA)值为0.090,略大于理想值0.080,但是标准化残差均方和平方根(SRMR)值为0.043,小于理想值0.050。参考郭庆科等的研究结论:当样本量小于500时,若SRMR小于0.050仍可认为模型是正确的[69]。综合来看,研究模型整体上具有良好的适配度及较强的解释力。

| 表 4 总体结构方程拟合指标 |

4.路径分析

本研究采用最大拟然法对模型进行路径检验,当临界比(C.R.)的绝对值大于1.96且p值小于0.05时,表示该假设路径的回归系数具有统计显著。由表 5的模型路径系数与路径检验结果可知,仅有H3a和H3b两个假设不成立,即平台的支付安全对游客信任和风险感知的影响不显著,其余假设均得到支持。其中,在平台制度与社会结构性保障各维度中,房源审核、隐私保护、评论反馈、纠纷解决、法律法规、政府监管、第三方信用与平台声誉显著影响游客对在线短租平台的信任,其标准化路径系数分别为0.293(p < 0.001)、0.170(p < 0.01)、0.229(p < 0.001)、0.085(p < 0.05)、0.164(p < 0.01)、0.317(p < 0.001)、0.138(p < 0.05)和0.248(p < 0.001)。因此,该模型中假设H1a、H2a、H4a、H5a、H6a、H7a、H8a与H9a通过检验。相反,房源审核、隐私保护、评论反馈、纠纷解决、法律法规、政府监管、第三方信用与平台声誉对游客风险感知具有显著的负向影响,其标准化路径系数分别为-0.193(p < 0.01)、-0.187(p < 0.05)、-0.155(p < 0.05)、-0.251(p < 0.001)、-0.238(p < 0.001)、-0.172(p < 0.05)、-0.190(p < 0.01)和-0.159(p < 0.05)。因此,在该模型中假设H1b、H2b、H4b、H5b、H6b、H7b、H8b与H9b通过检验。另外,游客信任对风险感知有显著的负向影响,其路径系数为-0.245(p < 0.001)。游客对持续使用在线短租平台意愿有显著的正向影响,其路径系数为0.471(p < 0.001)。游客风险感知负向影响持续实用在线短租平台意愿,其路径系数为-0.287(p < 0.001)。因此,在该模型中假设H10、H11与H12获得支持。

| 表 5 模型路径系数与假设检验结果 |

本研究以旅游共享经济新模式下的在线短租平台为研究对象,结合制度信任理论,从平台制度和社会结构性保障两方面探究影响游客信任、风险感知与持续使用意愿的关键因素及其作用机理。实证分析结果表明,在平台制度的影响方面,房源审核制度、隐私保护制度、评论反馈制度以及纠纷解决制度会显著提升游客使用在线短租平台的信任并且降低游客的风险感知。其中,短租房源描述及房东个人信息的有效审核认证有助于帮助游客减轻对在线短租平台数据信息准确性的担忧。严格的隐私保护制度将保证游客在短租平台的信息安全性。评论反馈制度通过为游客提供住宿服务之后的体验评价来规范房东服务标准。切实有效的纠纷解决制度能够约束房东在交易过程中的失信行为。上述平台相关制度的建立与落实,促使游客对在线短租更加信任的同时, 也将减少游客的风险感知。然而,也应当看到,支付安全对游客信任和风险感知的作用不显著。究其原因,可能是因为Airbnb平台目前主要是依靠以支付宝、微信及银联等主流的第三方支付工具实现订单交易业务,而这些支付服务提供商拥有较高信誉和成熟技术,通过绑定银行卡和担保交易的方式,使得游客可以安全使用在线短租平台进行支付交易,当前我国消费者使用移动支付习惯已逐渐形成,因此支付安全对提升游客的信任水平和降低潜在风险感知不明显。

在社会结构性保障方面,法律法规、政府监管、第三方信用及平台声誉对游客信任具有正向的影响作用,对风险感知具有负向的影响作用。其中,与共享经济相关的法律条款越规范,意味着游客在体验在线短租过程中平台及房东的交易行为越能得到有效规制。政府的适度监管不仅可以约束来自平台及陌生房东潜在行为的不确定性,而且可以保障在线短租交易机制的运行秩序。通过独立的第三方信用机构作为平台辅助征信体系,从房东个人信息、历史交易平台、社交范围等数据中也能够进一步深化游客对平台的信任度。平台声誉反映了游客对平台的真实评价和态度,良好的平台形象能更好地提升游客对平台的认知和好感,从而影响游客的信任、风险感知以及持续使用意愿。

最后,游客信任对风险感知具有显著负向影响,同时,持续使用意愿与游客信任显著正相关且与风险感知显著负相关。应该看到,游客对在线短租平台信任度的增加能够显著地降低游客风险感知,进而影响其持续使用意图。据此可以推断,在线短租平台建立起一个可靠并且系统的服务机制必将刺激更多的游客产生持续体验意愿。

(二) 研究启示游客对在线短租平台信任的形成是保证交易成功的关键。由研究结论可知,游客信任能降低其内心潜在风险感知进而提升持续使用意愿。因此,只有在作为第三方媒介的在线短租平台获得游客高度的信任和依赖时,游客才愿意在该平台上与陌生房东进行沟通并选择心仪的房源。本研究在根据制度信任影响因素的分析结论基础上,结合我国具体国情,对在线短租平台的科学运营提出可供参考的管理建议。

在线短租平台的自我管理方面:第一,平台应逐步加强房源信息和房东身份的审核力度。除了在房源信息发布之前完成房东身份实名认证及线下房源查验以外,平台也应定期对平台展示的房源信息进行重新审核认定,持续保证线上展示信息的真实性。第二,平台应增加游客隐私保护方面的技术投入,如运用匿名化处理方法实现隐私数据安全共享,避免因泄漏个人隐私信息而造成游客对平台逐渐丧失信任并拒绝体验短租住宿的现象。第三,平台应注重游客评论反馈制度的健全与维护。通过设置星级评定、图文评论甚至短视频展示等多元化平台反馈形式,使游客全面直观地了解房东在平台中过往的交易记录、信誉状况和其他游客的体验评价。第四,面对游客对房东服务或房源质量的投诉,平台也应注意跟进,及时向游客发布处理结果,询问游客对处理结果的满意度。

社会结构性保障体系的发展完善方面:第一,立法机构应及时修订或出台与之相适应的法律法规。根据共享经济发展模式的独有特性,厘清平台、房东与游客之间的法律关系,明确在线短租平台的责任,切实为在线短租行业的有序发展和游客合法权益保护提供法律依据。第二,行政机构应通过“有形的手”对平台建立长效管理监督机制,既要对平台提倡的住宿共享行为进行宣传鼓励,也要对在平台运营过程中可能存在各种潜在风险进行严格把控, 深化和平台之间的联系,引导平台经营更加规范有序,使房东与游客双方通过平台迅速建立起有效的信任关系。第三,第三方信用机构应拓宽与平台的合作渠道。作为撬动共享经济的有效支点,第三方信用机构依托于个人在行业信用的积累,应努力促进各个在线短租平台以及其他行业领域之间的信用共享机制的实现,使得平台能够在法律允许的范围内,在适当的范围和程度内披露个人信用数据,提高信用体系的完整度,消除房东和游客间的不信任感。第四,在线短租平台应注重自身平台品牌建设,应不断地完善平台自身服务质量以及适当参与能够体现企业责任感的社会公益活动,以此塑造和保持平台在游客心目中的良好形象,从而达到进一步扩大平台知名度及提高用户忠诚度的目的。

(三) 研究不足与展望本研究也存在一定的局限性和不足之处。一方面,目前国内外在线短租平台众多,不同在线短租平台之间的游客实际体验感知程度可能也会有所不同。由于条件限制,本研究的调查对象仅局限于Airbnb平台,缺乏对各个在线短租平台进行对比研究。未来研究可以探索不同平台之间游客对平台信任、风险感知及持续使用意图的影响因素是否有所区别,进一步验证研究模型在其他短租平台上的适用性。另一方面,平台不仅要考虑如何保证游客的入住体验,也要考虑如何吸引更多的房东在平台发布自己拥有的闲置房源。未来研究还可以从共享服务提供方房东的感知视角深入剖析影响在线短租平台信任、风险感知与持续使用意愿的其他因素,从而进一步了解不同参与主体对在线短租平台持续使用意愿的感知差异性。

| [1] |

董成惠. 共享经济:理论与现实[J]. 广东财经大学学报, 2016, 31(5): 4-15. |

| [2] |

TUSSYADIAH I P, ZACH F. Identifying salient attributes of peer-to-peer accommodation experience[J]. Journal of travel and tourism marketing, 2017, 34(5): 636-652. DOI:10.1080/10548408.2016.1209153 |

| [3] |

艾媒咨询. 2018上半年中国在线短租行业监测报告[EB/OL](2018-08-30)[2018-12-23]. http://www.iimedia.cn/62324.html.

|

| [4] |

ERTZ M, DURIF F, ARCAND M. Collaborative consumption or the rise of the two-sided consumer[J]. Social science electronic publishing, 2016, 4(6): 195-209. |

| [5] |

RICHARDSON L. Performing the sharing economy[J]. Geoforum, 2015, 67(12): 121-129. |

| [6] |

SANS A A, QUAGLIERI A. Unravelling Airbnb:urban perspectives from Barcelona[J]. Reinventing the local in tourism:producing, consuming and negotiating place, 2016, 73(1): 209-228. |

| [7] |

GUTTENTAG D. Airbnb:disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector[J]. Current issues in tourism, 2015, 18(12): 1192-1217. DOI:10.1080/13683500.2013.827159 |

| [8] |

OSKAM J, BOSWIJK A. Airbnb:the future of networked hospitality businesses[J]. Journal of tourism futures, 2016, 2(1): 22-42. DOI:10.1108/JTF-11-2015-0048 |

| [9] |

凌超, 张赞. "分享经济"在中国的发展路径研究——以在线短租为例[J]. 现代管理科学, 2014(10): 36-38. |

| [10] |

吴江, 靳萌萌. 在线短租房源图片对消费者行为意愿的影响[J]. 数据分析与知识发现, 2017, 1(12): 10-20. |

| [11] |

LIANG L J, CHOI H C, JOPPE M. Understanding repurchase intention of Airbnb consumers:perceived authenticity, electronic word-of-mouth, and price sensitivity[J]. Journal of travel and tourism marketing, 2017(2): 73-89. |

| [12] |

GIBBS C, GUTTENTAG D, GRETZEL U, et al. Use of dynamic pricing strategies by Airbnb hosts[J]. International journal of contemporary hospitality management, 2018, 30(1): 2-20. DOI:10.1108/IJCHM-09-2016-0540 |

| [13] |

HART P, SAUNDERS C. Power and trust:critical factors in the adoption and use of electronic data interchange[J]. Organizational science, 1997, 8(1): 23-42. DOI:10.1287/orsc.8.1.23 |

| [14] |

MAYER R C, DAVIS J H, SCHOORMAN F D. An integrative model of organizational trust[J]. The academy of management review, 1995, 20(3): 709-734. DOI:10.5465/amr.1995.9508080335 |

| [15] |

GEFEN D, KARAHANNA E, Straub D W. Trust and TAM in online shopping:an integrated model[J]. Management information systems quarterly, 2003, 27(1): 51-90. |

| [16] |

ZUCKER L G. Production of trust:Institutional sources of economic structure[J]. Research in organizational behavior, 1986(8): 53-111. |

| [17] |

MCKNIGHT D H, CUMMINGS L L, CHERVANY N L. Initial trust formation in new organizational relationships[J]. Academy of management review, 1998, 23(3): 473-490. DOI:10.5465/amr.1998.926622 |

| [18] |

CHENG X, FU S, DE VREEDE G J. A mixed method investigation of sharing economy driven car-hailing services:online and offline perspectives[J]. International journal of information management, 2018, 41(8): 57-64. |

| [19] |

WU G, HU X, WU Y. Effects of perceived interactivity, perceived web assurance and disposition to trust on initial online trust[J]. Journal of computer-mediated communication, 2010, 16(1): 1-26. |

| [20] |

庞川, 陈忠民, 罗瑞文. 消费者网络信任影响因素的实证分析[J]. 系统管理学报, 2004, 13(4): 295-299. |

| [21] |

PITLIK H, RODE M. Individualistic values, institutional trust, and interventionist attitudes[J]. Journal of institutional economics, 2017, 13(1): 1-24. DOI:10.1017/S1744137416000400 |

| [22] |

ERT E, FLEISCHER A, MAGEN N. Trust and reputation in the sharing economy:the role of personal photos in Airbnb[J]. Tourism management, 2016, 55(8): 62-73. |

| [23] |

贺明华, 梁晓蓓. 共享经济模式下平台及服务提供方的声誉对消费者持续使用意愿的影响——基于滴滴出行平台的实证研究[J]. 经济体制改革, 2018(2): 85-92. |

| [24] |

WEBER T A. Intermediation in a sharing economy:insurance, moral hazard, and rent extraction[J]. Journal of management information systems, 2014, 31(3): 35-71. |

| [25] |

HUURNE M T, RONTELTAP A, CORTEN R, et al. Antecedents of trust in the sharing economy:a systematic review[J]. Journal of consumer behaviour, 2017, 16(6): 485-498. DOI:10.1002/cb.1667 |

| [26] |

FOLKES V S. Recent attribution research in consumer behavior:a review and new directions[J]. Journal of consumer research, 1988, 14(4): 548-565. DOI:10.1086/209135 |

| [27] |

BHATTACHERJEE A, PEROLS J, SANFORD C. Information technology continuance:a theoretic extension and empirical test[J]. Journal of computer information systems, 2008, 49(1): 17-26. |

| [28] |

SHIN D H. Understanding purchasing behaviors in a virtual economy:consumer behavior involving virtual currency in Web 2.0 communities[J]. Interacting with computers, 2008, 20(4): 433-446. |

| [29] |

吴琼雷, 张朋柱. 互联网+背景下基于UTAUT的商学院E-learning用户接受模型[J]. 上海交通大学学报, 2018, 52(2): 233-241. |

| [30] |

秦敏. 信息系统采纳后行为研究述评[J]. 情报理论与实践, 2009, 32(11): 125-128. |

| [31] |

CLBASHRAWI P K, SIVAKUMAR V J. Understanding continuance usage of mobile shopping applications in india:the role of espoused cultural values and perceived risk[J]. Behaviour and information technology, 2019, 38(1): 42-64. |

| [32] |

ALBASHRAWI M, MOTIWALLA L. Privacy and personalization in continued usage intention of mobile banking:an integrative perspective[J]. Information systems frontiers, 2019, 21(5): 1031-1043. DOI:10.1007/s10796-017-9814-7 |

| [33] |

吴朝彦, 黄磊. 零售企业对移动社交媒体的持续使用意愿[J]. 中国流通经济, 2015, 29(6): 88-95. |

| [34] |

VENKATESH V, MORRIS M G, DAVIS G B, et al. User acceptance of information technology:toward a unified view[J]. Management information systems quarterly, 2003, 27(3): 425-478. |

| [35] |

BHATTACHERJEE A. Understanding information systems continuance:an expectation-confirmation model[J]. management information systems quarterly, 2001, 25(3): 351-370. |

| [36] |

谢雪梅, 石娇娇. 共享经济下消费者信任形成机制的实证研究[J]. 技术经济, 2016, 35(10): 122-127. |

| [37] |

FRIEDMAN B, KHAN P H, HOWE D C. Trust online[J]. Communications of the association for computing machinery, 2000, 43(12): 34-40. DOI:10.1145/355112.355120 |

| [38] |

赵道致, 徐顺怡. 网约车管控制度对消费者使用意愿的影响研究[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2018, 40(5): 27-32. |

| [39] |

EASTLICK M A, LOTZ S L, WARRINGTON P. Understanding online B-to-C relationships:an integrated model of privacy concerns, trust, and commitment[J]. Journal of business research, 2006, 59(8): 877-886. DOI:10.1016/j.jbusres.2006.02.006 |

| [40] |

HOFFMAN D L, NOVAK T P, PERALTA M. Building consumer trust online[J]. Communications of the acm cacm homepage, 1999, 42(4): 80-85. DOI:10.1145/299157.299175 |

| [41] |

KIM D J, FERRIN D L, RAO H R. A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce:the role of trust, perceived risk, and their antecedents[J]. Decision support systems, 2008, 44(2): 544-564. DOI:10.1016/j.dss.2007.07.001 |

| [42] |

WOLFINBARGER M, GILLY M C. Etailq:dimensionalizing, measuring and predicting etail quality[J]. Journal of retailing, 2003, 79(3): 183-198. DOI:10.1016/S0022-4359(03)00034-4 |

| [43] |

SHIN D H. Towards an understanding of the consumer acceptance of mobile wallet[J]. Computers in human behavior, 2009, 25(6): 1343-1354. DOI:10.1016/j.chb.2009.06.001 |

| [44] |

所罗门.消费者行为学: 中国版[M].卢泰宏, 杨晓燕, 译.8版.北京: 中国人民大学出版社, 2006.

|

| [45] |

李沁芳, 刘仲英. 基于制度的C2C电子商务信任实证研究[J]. 经济管理, 2008(4): 91-96. |

| [46] |

崔睿, 马宇驰. 网购平台的信用服务机制对消费者购买意愿的影响研究[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2018, 20(3): 79-88. |

| [47] |

贺明华, 梁晓蓓. 共享平台制度机制能促进消费者持续共享意愿吗?——共享平台制度信任的影响机理[J]. 财经论丛, 2018(8): 75-84. |

| [48] |

KIM E, TADISINA S. A model of customers' initial trust in unknown online retailers:an empirical study[J]. International journal of business information systems, 2010, 6(4): 419-443. |

| [49] |

SAKO M, HELPER S. Determinants of trust in supplier relations:evidence from the automotive industry in Japan and the United States[J]. Journal of economic behavior and organization, 1998, 34(3): 387-417. |

| [50] |

PAVLOU P A. Institution-based trust in interorganizational exchange relationships:the role of online B2B marketplaces on trust formation[J]. Journal of strategic information systems, 2002, 11(3): 215-243. |

| [51] |

LWIN M, WIRTZ J, WILLIAMS J D. Consumer online privacy concerns and responses:a power-responsibility equilibrium perspective[J]. Journal of the academy of marketing science, 2007, 35(4): 572-585. DOI:10.1007/s11747-006-0003-3 |

| [52] |

BA S. Establishing online trust through a community responsibility system[J]. Decision support systems, 2001, 31(3): 323-336. DOI:10.1016/S0167-9236(00)00144-5 |

| [53] |

KUO H M, CHEN C W. Application of quality function deployment to improve the quality of internet shopping website interface design[J]. International journal of innovative computing, information and control, 2011, 7(1): 253-268. |

| [54] |

KEAT T K, MOHAN A. Integration of TAM based electronic commerce models for trust[J]. Journal of American academy of business, 2004, 9(5): 404-410. |

| [55] |

SHAO Z, ZHANG L, LI X T, et al. Antecedents of trust and continuance intention in mobile payment platforms:the moderating effect of gender[J]. Electronic commerce research and applications, 2019, 33(1): 1-18. |

| [56] |

杨翾, 彭迪云, 谢菲. 基于TAM/TPB的风险感知认知对用户信任及其行为的影响研究——以支付增值产品余额宝为例[J]. 管理评论, 2016, 28(6): 229-240. |

| [57] |

赵冬梅, 纪淑娴. 信任和风险感知对消费者网络购买意愿的实证研究[J]. 数理统计与管理, 2016, 29(2): 305-314. |

| [58] |

MUKHERJEE A, NATH P. Role of electronic trust in online retailing[J]. European journal of marketing, 2007, 41(9): 1173-1202. |

| [59] |

PAVLOU P A. Consumer acceptance of electronic commerce:integrating trust and risk with the technology acceptance model[J]. International journal of electronic commerce, 2003, 7(3): 101-134. |

| [60] |

MISHRA D P, HEIDE J B, CORT S G. Information asymmetry and levels of agency relationships[J]. Journal of marketing research, 1998, 35(3): 277-295. DOI:10.1177/002224379803500301 |

| [61] |

PAVLOU P A, GEFEN D. Building effective online marketplaces with institution-based trust[J]. Information systems research, 2004, 15(1): 37-59. |

| [62] |

MCKNIGHT D H, KACMAR C J, CHOUDHURY V. Shifting factors and the ineffectiveness of third party assurance seals:a two-stage model of initial trust in a web business[J]. Electronic markets, 2004, 14(3): 252-266. DOI:10.1080/1019678042000245263 |

| [63] |

XU H, TEO H H, TAN B C Y, et al. Effects of individual self-protection, industry self-regulation, and government regulation on privacy concerns:a study of location-based services[J]. Information systems research, 2012, 23(4): 1342-1363. DOI:10.1287/isre.1120.0416 |

| [64] |

KOUFARIS M, HAMPTON-SOSA W. The development of initial trust in an online company by new customers[J]. Information and management, 2004, 41(3): 377-397. DOI:10.1016/j.im.2003.08.004 |

| [65] |

HAMARI J, SJOKLINT M, UKKONEN A. The sharing economy:why people participate in collaborative consumption[J]. Journal of the association for information science and technology, 2016, 67(9): 2047-2059. DOI:10.1002/asi.23552 |

| [66] |

张起. 互联网创业:思维、方法、技巧与实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

|

| [67] |

HAIR J F, BLACK W C, BABIN B J, et al. Multivariate data analysis.7th ed[M]. New Jersey: Prentice Hall, 2009.

|

| [68] |

FORNELL C, LARCKER D F. Structural equation models with unobservable variables and measurement error:algebra and statistics[J]. Journal of marketing research, 1981, 18(1): 39-50. |

| [69] |

郭庆科, 李芳, 陈雪霞. 不同条件下拟合指数的表现及临界值的选择[J]. 心理学报, 2008, 40(1): 109-118. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22