自政策科学[1]13-15诞生以来,政策分析日益受到学术界广泛关注,运用比较方法开展跨国或国内的政策比较是政策科学研究的一个重要分支[2-3]。面对城市化进程中大规模人口迁移和严峻的城市贫困问题,英美两国先后出台、修订和完善了一系列相关法规政策,形成了比较完备而成熟的城市扶贫法规政策体系,积累了宝贵经验。中华人民共和国成立以来,中国逐渐从计划经济走向社会主义市场经济,城市扶贫的环境、对象和政策发生了巨大变化。在“一大二公”的计划经济时期,由于实行高就业、低工资福利的城市就业政策,城市贫困被遮掩,“三无”人员是这一时期城市贫困的主体,以生活救助为主要内容的救助型扶贫是城市扶贫政策的典型特征。20世纪90年代以来,随着社会主义市场经济的逐步建立和国有企业改革的不断深化,来自国有企业和集体企业的下岗、失业人员开始成为城市贫困的主体,以《城市居民最低生活保障条例》(1999年实施)为核心,并配套建立各项社会保障制度的城市扶贫政策体系逐步形成并日臻完善,体现了救助型扶贫、预防型扶贫(社会保险)和促进型扶贫(教育救助、就业创业帮扶)等综合性扶贫的典型特征。当前我国社会主义事业已经步入新时代,随着户籍制度改革的深化和城镇化的快速发展,城市非本地户籍的常住人口持续增加,贫困流动人口成为新时代城市贫困的主体。然而,城市扶贫政策的覆盖范围仍然仅仅是城市户籍贫困人口,这与新时代城市贫困的实际情况严重脱节,城市贫困流动人口处于户籍地政策管不到、流入地政策不愿管的“两不管”困境,对城市的和谐稳定和经济社会的持续健康发展形成了潜在威胁。

他山之石,可以攻玉。因此,本文的研究问题是:如何从政策比较视角出发,构建跨国政策比较的分析框架?英美城市扶贫政策的演进轨迹和经验教训是什么?英美城市扶贫政策对新时代中国城市扶贫政策改革创新有哪些启示?

二、文献回顾在中国知网(CNKI)以“城市贫困”并含“政策”为主题词,选取CSSCI期刊进行检索,共有期刊论文110篇;在Web of Science以“Urban Poverty”并含“Policy”为主题词,研究领域限定为“Social Sciences”,研究方向限定为“Public Administration”,选取核心合集数据库进行检索,共有期刊论文813篇。

总体来看,国内外城市扶贫政策研究大致可分为五个方面:一是政策(生成)过程/制定视角。国外学者发展了政策分析的框架,并逐渐从“政策目标-政策手段”二维分析框架[4]过渡到“政策目标-政策工具-政策执行”的三维分析框架[5-6];国内学者或研究社会救助政策创新的范式嵌入[7],或研究中国扶贫开发政策的分裂与整合[8]。二是政策执行/影响因素视角。国外学者分析了世界银行减贫战略缺陷产生的原因[9]、城市减贫战略中政策执行的优势和多样性[10];国内学者侧重于对现行城市扶贫政策的缺陷及其改进方向的研究[11-12],实证检验对外开放[13]、贫困空间分异[14]、家庭生计资本[15]等因素对城市扶贫政策的影响。三是政策变迁视角。国外学者主要研究扶贫政策的连续性[16]、福利政策的多元化转变[17];国内学者利用内容编码方法研究我国城市社保的政策演变[18],利用文本量化的方法研究我国改革开放40年来城市扶贫政策的演化与前瞻[19]以及对改革开放以来城市扶贫政策发展历程的反思[20-21]。四是政策效果评估视角。国外学者评估了粮食援助计划[22]、现金转移计划[23]和社会援助计划[2, 24]等城市扶贫政策的效果;国内学者或评估单一政策(如城市贫困群体住房保障政策[25]、城市低保政策[26])的反贫困效应,或实证检验城市扶贫政策的整体绩效[27],或研究我国城市贫困治理评估的创新路径[28]。五是政策比较视角。国外学者或将多项同类的城市扶贫政策进行比较研究[29-30],或比较不同类的扶贫政策案例[3, 31];国内学者研究既包括对国别间、地区间就某一范畴具体内容的比较研究[32-33],也包括对单一国别、单一地区各项城市扶贫政策的比较研究[34-35]。

综上,国外城市扶贫政策研究起步早、成果丰富,不仅关注政策分析框架构建、政策文本阐释、政策战略表述等理论层面,而且关注政策运行分析、政策效果检验等实证研究。国内城市扶贫政策研究近年来也得到学术界的普遍关注,政策影响因素、政策执行效果、政策比较等文献屡见不鲜,城市扶贫政策的相关研究已取得一定的成果,但仍存在以下两点不足:一是现有研究鲜有对不同国家的城市扶贫政策变迁进行比较。目前研究或仅对一国的政策发展演进进行研究,或仅对多国的单一政策进行比较,缺少对跨国的、国别间的扶贫政策的演进进行比较的研究。二是对于城市扶贫政策的研究缺乏理论分析框架。现有的政策分析框架仅存在于科技创新政策的分析研究中,学者们在进行城市扶贫政策的研究时没有考虑到分析框架的构建。因此,如何构建城市扶贫政策比较研究的分析框架,对不同国家城市扶贫政策的发展演进进行比较研究,进而分析其对完善中国新时代城市扶贫政策体系的启示,无疑是一项重要的研究课题。

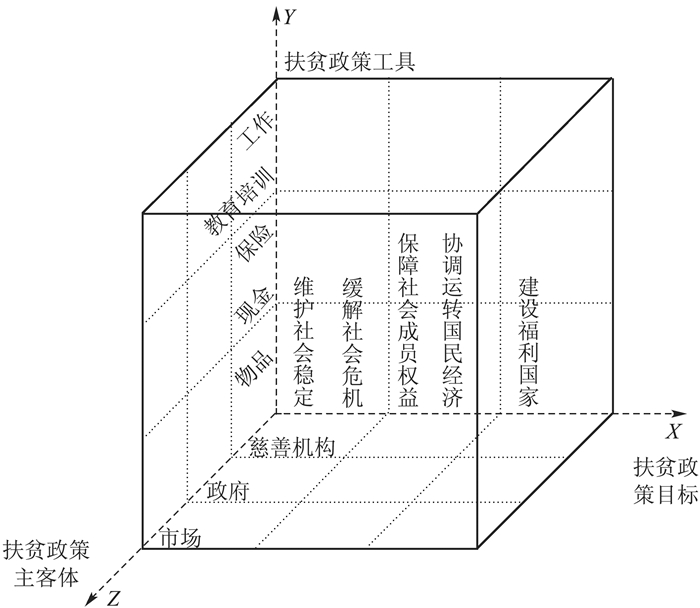

三、分析框架学术界在进行政策分析时多采用兴起于科技创新政策研究的“政策目标-政策工具-政策执行”三维分析框架,并重点考虑政策工具和政策目标两个维度;而对于政策执行维度的关注程度差异较大,政策分析框架缘此而有较大不同。我们认为,城市扶贫工作主要涉及扶贫目标、扶贫主体、扶贫对象、扶贫内容和扶贫方式等。在扶贫目标、扶贫内容和扶贫方式上,与科技创新政策在“政策目标”和“政策工具”维度上的设置毫无二致;但城市扶贫核心在于贫困对象的精准识别。基于此,本文参考蔺洁等将“政策执行”修改为“政策主体”的思路[36],构建了“政策目标-政策主客体-政策工具”三维度分析框架,对英美两国城市扶贫政策的历史演变进行追踪研究,构建三维分析研究框架如图 1所示。其中,政策目标维度侧重于讨论城市扶贫政策理念和政策定位,如维护社会稳定、缓解社会危机、保障社会成员权益、协调运转国民经济、建设福利国家等;政策工具维度侧重于讨论城市扶贫方式、扶贫资金来源等;政策主客体维度侧重于讨论城市扶贫政策演变过程中扶贫主体和扶贫救助对象的变化。

|

图 1 英美两国城市扶贫政策三维分析研究框架 |

早在1536年和1601年,针对城市贫困人口流动而带来的社会问题,英国就出台了《亨利济贫法》和《伊丽莎白济贫法》,对城市贫困流动人口采取惩戒和兜底济贫等管控式扶贫。18世纪中期,英国作为世界上第一个开始工业革命的国家,伴随着乡村流动人口大规模向城市涌入,城市失业、城市贫困问题更加凸显,此时城市扶贫政策发生了明显转向。1948年,英国是世界上第一个宣布建成了福利国家的国家。总的来看,英国城市扶贫政策的演进历程大致可分为三个阶段。

1. 救济型济贫(15世纪—18世纪初期)15世纪至16世纪的英国,资本主义萌芽显现,经济社会发生变革,特别是16世纪为完成资本原始积累所进行的圈地运动使英国社会结构发生了巨大变化:大量失地农民失去生活来源,以流民身份流入城市。其中,部分流民因缺乏技能而无法在城市谋生,由此引发疾病、治安和犯罪等一系列城市社会问题,流民问题及贫困问题所激发的社会矛盾得不到有效地化解,城市社会秩序受到严重挑战。

在此背景下,英国政府开始对贫民流动进行行政干涉,为制止贫民流动进行的立法成为国家干预贫困救济事业的开始。此阶段的城市扶贫政策目标是维护统治和社会稳定,政府为应对贫困及由此引起的各类社会问题所造成的社会危机,且担忧其有可能危及自身政权稳固,不得已而出台了相关的救助法律和政策。

这一时期英国扶贫政策工具有限且带有惩治和管制色彩,整个社会对贫民持谴责态度,严厉惩罚、镇压流民的原则贯穿于1536年的《亨利济贫法》,政府简单地将贫民视为流民,采取强制性的措施来控制贫穷。《亨利济贫法》一方面虽责令教区征集捐款对贫民采取适当的救济措施(如发放乞食证和少量慈善物品等),另一方面则试图对贫民进行严格地控制和施行严酷的刑罚,并进一步对贫民进行普查以减少需要救济的贫民数量。1601年颁布的《伊丽莎白济贫法》要求各个教区向居民和房地产所有者强制性征收济贫税作为扶贫的资金来源,用法令的方式规定济贫税由社会共同负担,把国家强制性普遍征税保障和传统的临时捐款结合起来[37]68,设立济贫院收容无家可归及不能劳动的贫民,为其提供衣物、住宿、食物、医疗等基本需要,规定贫民救济由地方分区办理,对贫民采取教区安置、救济与管理疏导并兼的扶贫方式。

地方民间慈善机构、济贫院等较分散的组织是这一阶段的主要扶贫政策主体,负责办理相关济贫事务。《亨利济贫法》的出台标志着政府开始介入扶贫工作,初步建立了行政救济制度和救济工作方法,实现从社会救济的协调者向救济活动实行者和资源提供者的身份转变。总的来看,《伊丽莎白济贫法》虽然从法律层面规定了城市济贫的原则和措施,但并没有建立统一的济贫执行、管理监督机构。虽然政府开始作为救助城市贫民的制度化主体,但国家并没有真正成为济贫的责任人。扶贫政策客体为极少部分的老弱、病残、无法工作的人群以及进入济贫院的赤贫者。

2. 预防型济贫(18世纪中期—20世纪初期)18世纪,英国工业革命催生了政治、经济和社会文化等全方位的变革,机器大工业完全割断了工人同农村的联系[38],工业化大生产虽然创造了巨大财富,但也扩大了财富的分配不公,使得贫富差距更为严重,经济社会结构变化导致贫困的原因更加多样化、社会化,贫困问题越发复杂。

在这种情况下,单单以救济为主的济贫制度显然已无法满足现实需要。扶贫政策目标演变为保障社会成员的权益,面对严重的城市贫困问题,政府尽可能提供更多的公共服务,开始承担从失业到养老、工伤、医疗、教育等各领域的社会责任,初步建立起社会保障制度框架。

扶贫政策工具上,不仅注重对贫困者的救济,而且重视对贫困的事先积极预防[39]400。1795年出台的《斯品汉姆兰法》尽力保障穷人能够得到最低收入,根据面包价格和家庭人口确定最低收入标准,并对低于标准者提供工资补助,扶贫上升到保障贫困者生存权利的高度[40]71。在对《伊丽莎白济贫法》进行修改的基础上,1834年出台的《济贫法修正案》以社会政策方式规定了贫困标准并向贫困流动人口提供救济。以1911年《国民保险法》为代表的扶贫法出台后,英国全国范围内开始施行强制性保险,如失业保险津贴、疾病保津贴险、孤儿津贴等;通过保险形式提供补助、扶助贫困。同时,国家财政强力保障扶贫工作,扶贫资金不仅来源于议会批准的拨款,社会成员也承担一定数额的缴纳。

在此阶段,扶贫政策的主客体更加丰富。一方面,政府对扶贫工作的重视程度提升,扶贫政策主体由以地方政府为主过渡到以中央政府为主,政府将解决贫困问题作为国家的一项基本职能,设立了协调解决贫困问题的专门机构,扶贫事务由各机构分头管理,规定济贫院、教区委员、治安法官和济贫监督官等主体共同承担扶助贫困的义务。另一方面,政府对更多社会弱势群体提供保障,扶贫工作更加制度化、体系化。如1911年《国民保险法》分为健康保险和失业保险,健康保险的扶助对象为患病、伤残人员和因分娩而不能工作的女性,16~70岁体力劳动者和年薪不超过160英镑的职员;失业保险覆盖建筑业、造船业和铸铁等7个就业状况不佳且失业率较高行业的工作人员,使其在受到经济危机影响时能得到救助。

3. 福利型济贫(20世纪中期至今)20世纪中期,英国经济社会形势更加复杂,长期积聚的社会矛盾日益凸显,传统济贫制度在新的条件下已经无法有效解决社会问题,亟须建立一套既体现国家责任又包含个人权利与义务的新型社会福利制度,“福利国家”成为这一阶段的标志性词汇。在此背景下,城市减贫工作掀开了新的历史篇章,城市扶贫政策目标取向是建设现代福利国家。1942年发布的《贝弗里奇报告》确立了普遍性、政府统一管理、公民需要原则,立足于消除贫困[41]3,政府将公民福利与国家制度紧密结合起来,为全体社会成员提供普遍的生活保障。该报告的出台标志着福利国家在英国的初步建立。1948年《国民救助法》将《贝弗里奇报告》中的“最低原则”和“普遍原则”落到实处,同时还终结了英国实施了300多年的济贫法制度。

扶贫政策工具上更多具备人力资本投资的属性,政府通过国民收入再分配来满足公民的基本需要[42]33。社会保障制度中还设立了专门针对不同贫困人群的救助措施,救助政策的共同前提是寻求救助的公民必须接受家庭经济调查(means-test),只有真实情况符合规定的家庭才能享受政府的救济补贴。救助政策还鼓励低收入人群积极就业(如提供求职者津贴、就业及援助津贴、工作税收抵免等),国家在承诺社会福利的同时,促进公民个人履行其职责义务——寻找并接受所有合理的就业机会[42]61,规定失业者在领取救助的同时必须积极寻找工作,促进其再就业。

扶贫政策主客体更加多元化。扶贫政策逐步由传统的“政府无责任”阶段演变为“政府有限责任/强责任”阶段,并最终走向现代国家主导下的多元主体共同责任阶段。贫困者自己也是扶贫主体的当然一元,要积极主动地依靠自身力量脱贫。同时,扶贫秉持“普遍保障”原则,所有公民不论贫富都纳入国家保障体系中,每一个公民都是政府的救助对象,均能获得国家保障。如国家医疗服务体系(national health service,NHS)面向全体国民,且NHS中大多数医疗服务是免费的,服务供给是根据患者的需求而不是支付能力[43]148,以保证贫困者也能享受到应有的服务。

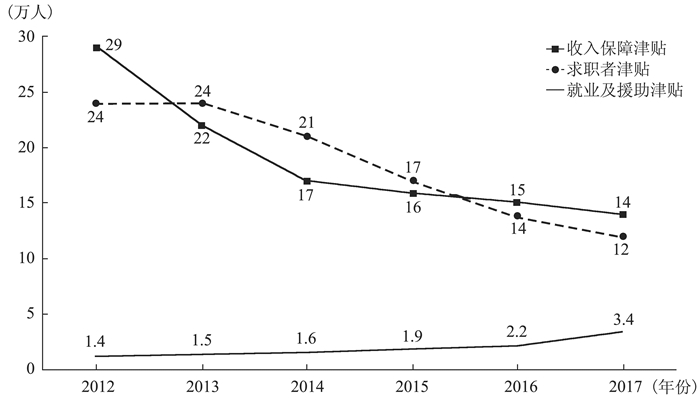

图 2为2012—2017年英国救助政策平均受益情况。从图中可知,2012—2017年间,英国就业及援助津贴的受助人数变化较小,但享受收入保障津贴的人数从29万下降到14万,享受求职者津贴的人数从24万下降到12万,这两类救助政策的受助人数几乎都下降了一半。这些数据清楚地表明英国城市扶贫政策取得了显著成效。

|

图 2 2012—2017年英国救助政策平均受益情况① |

① 数据来源:根据英国政府网站(https://www.gov.uk/)的相关数据制作。

(二) 美国美国是一个人口流动频繁的国度,不仅在城市化进程中存在着大规模的农村劳动力向城市转移的现象,当前公民也同样以一种自由自发的状态在各州间频繁迁徙。伴随人口流动而出现的就业、医疗、住房等问题使城市贫困更加严峻。在治理城市贫困问题上,美国政府陆续出台了从侧重“经济扶贫”到强调“工作福利”的一系列城市扶贫政策。其城市扶贫历程大致可分为三个阶段。

1. 救济型扶贫(20世纪30—60年代)美国自立国伊始,贫困的治理工作主要由教会、慈善组织和爱心团体等社会群体承担,政府在反贫困方面所承担的责任相对较少。1929年,随着股票市场的崩溃,美国爆发了特大经济危机,银行和企业纷纷破产倒闭,经济严重衰退,全国范围内失业加剧、收入骤减、无家可归者人数剧增,城市大量失业工人以及其他贫困人口不断涌入中心城市,带来大量社会问题。在此背景下,罗斯福“新政”应运而生,即努力建立一个稳固有效的社会救助制度。政府认识到贫困不仅是个人问题,同时是结构性和制度性的问题,强调国家应该积极干预,实施社会救助。城市扶贫政策目标为缓解社会危机,治理经济大萧条带来的社会问题,扶贫只是简单的事后救助。

在扶贫政策工具上,政府采取直接向生活困难的贫民发放救济金的方式,或为贫困者提供实物援助来保障其基本生活。1933年出台了《联邦紧急救助法》,规定通过“以工代赈”的方式向城市失业工人提供食品等救济,其资金来源于联邦政府的拨付款项。1935年国会又通过了《社会保障法》,为贫困者设置不同类别的救助体系,包括抚育未成年儿童的家庭援助(AFDC)等公共援助项目。

在政策主客体层面,《联邦紧急救济法》的出台改变了美国贫困救济事业应由地方政府承担的传统观念,联邦政府开始负责解决普及全国的失业和贫困问题。1935年通过的《社会保障法》是美国社会救助制度规范化的开始,在反贫困工作中,临时性和慈善性的非官方组织慢慢让位,联邦政府正式承担起对贫困人口的救助责任,成为这一阶段的贫困扶助主体,同时成立了紧急救助署、社会保障委员会、社会服务等部门来专门管理相关事务;扶贫政策客体为失业者、打临工者、退休老人、残疾人、妇女及儿童等社会弱势群体。

2. 预防型扶贫(20世纪60—90年代中期)20世纪60年代以来,美国经济繁荣发展,但制造业衰退、企业外迁现象的持续,使得中心城市的就业机会减少,中心城市黑人男性的失业率直线上升,贫困率直线上升。

在这种背景下,联邦政府认识到预防性、保护性和恢复性服务的重要性并开始对公共福利进行修正,对准贫困原因,而不仅是贫困结果[44]86。1964年,约翰逊总统发出“向贫困宣战”的口号,认为政府不仅有责任关心贫困者的生活,而且应该对个人和贫穷地区采取积极性的预防措施。

在扶贫政策工具上,美国政府改变了传统的资助实物、金钱等“输血式”的救助,转而关注贫困者的能力建设。以1962年《公共福利修正案》为标志的一系列政策开始强调贫困者的能力,1964年《经济机会法》进一步提出增加贫困者获得救济的机会,均旨在通过提高贫困者的能力来预防其再度陷入贫困。在这一阶段中,一方面美国联邦政府不断完善各项社会福利制度,除社会保险政策外,还相继出台抚育未成年儿童家庭援助(AFDC)、补充保障收入(SSI,最后一道安全保障)、公共医疗补助(medicaid)、食品券(food stamps)、住房补助等8项公共援助政策; 另一方面各级政府继续加大贫困治理的资金投入。

在该阶段,联邦政府、州政府、市场共为扶贫政策主体,且大部分扶贫项目由联邦和州政府共同制定。1964年《经济机会法》又规定允许由公共或私人非营利机构在地方基层施行社区扶贫项目,1988年通过的《家庭援助法案》指出扶贫资金由联邦、州政府按比例共同承担,比例由各州的人均收入与全国人均收入相比较来确定[45]。扶贫政策客体主要是有孩子的低收入工作者家庭、失业者、贫困老人、残疾人等社会弱势群体。

3. 开发型扶贫(1996年至今)20世纪90年代以来,新自由主义浪潮的勃兴发展带来了新自由主义改革,传统的扶贫政策的失败(尤其是AFDC项目)受到了来自各方的猛烈抨击,反贫困战略及福利制度改革被重新提上日程。在此背景下,扶贫政策将救济性支出转化为人力资本的投资,旨在解决贫困者的权责对等问题,激发他们的个人创造性和自主性,避免发生国家福利救助与贫困者之间的“磁铁”效应[46]。城市扶贫政策目标主要聚焦于工作福利,强调责任与权力匹配,将救助与就业联系在一起,旨在帮助贫困者实现经济上的独立以结束贫困的恶性循环,凸显就业在根治贫困问题中的决定性作用。

在扶贫政策工具上,一方面,美国联邦政府减少福利项目,降低救助标准,1996年通过的《个人责任和工作机会调整法》废止了已实施60余年的AFDC项目,而以如今作为美国社会救助体系核心与基础的贫困家庭临时救助计划(TANF)代之,要求领过2年津贴的受益人必须参加工作,成年受援者每周至少工作20~30小时,或从事与求职有关的活动,不符合要求的受惠者将面临减少、终止援助等处罚,同时该计划最多只提供5年的援助[2]。另一方面,美国联邦政府完善相关配套制度,鼓励贫困者重回劳动力市场,在扩大就业的基础上仅对贫困者给予有限的临时救助,提高收入所得税抵免(EITC)的政策力度。贫困救济金来源于联邦政府向各州政府的一次性拨款以及各州从自身税收资金中获取的补充。

在开发型扶贫阶段,联邦政府实施“分权”,把实施救助计划的责任下放给各州政府。各州政府的救助内容差异较大,因为扶贫项目的具体内容由各州卫生和公共服务部等部门根据支付能力和社会标准或其他偏好自行设计、运作和管理[47],将一些如员工培训、医疗救助项目交由社会私人机构承担。扶贫政策主体责任由政府、市场、社会与个人有效分担,实现了基于国家宏观调控之下的社会救助与个人自助的结合。而对扶贫政策客体的界定依旧十分严格,老年人、儿童、妇女是绝大多数扶助政策的保障对象,有能力通过自己努力脱贫的成年人较少被纳入政策扶助范围。可以发现,美国政府在治理城市贫困问题的过程中,逐渐成为一个仅提供底线保障的“不情愿”福利国家,一方面不断减少贫困者对福利救助的依赖,另一方面倡导工作福利制度(workfare),要求贫困者在领取救济的同时需要参与培训或教育,鼓励其积极就业。美国联邦政府各项扶贫项目支出如表 1所示。

| 表 1 美国联邦政府各项扶贫项目开支① |

① 数据来源:联邦安全网(http://www.federalsafetynet.com/)。

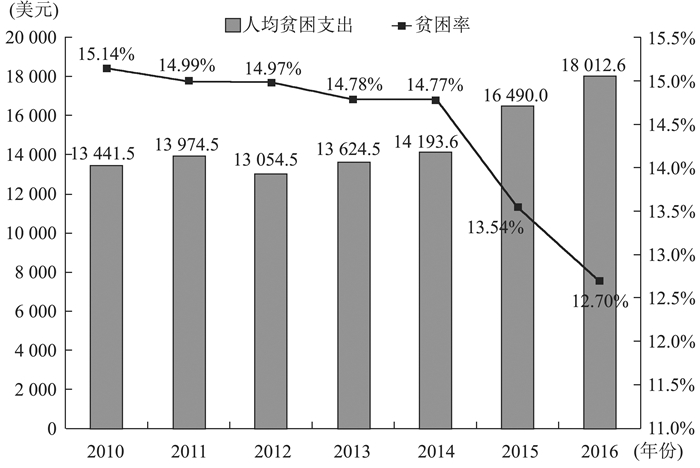

由表 1可知,美国联邦政府2010—2016年在各项扶贫项目的支出上并不都是一直增加的,存在着个别项目支出减少的现象,而对医疗救助的增加力度最大。此外,对贫困者的人均支出从2010年的13 441.5美元上升到2016年的18 012.6美元,贫困率从2010年15.14%下降到2016年的12.70%,美国2010—2016年人均贫困支出和贫困率变化情况如图 3所示。从中可知,在种类繁多的贫困救助项目的扶持下,美国的城市贫困问题确实得到了一定程度的改善。

|

图 3 美国2010—2016年人均贫困支出和贫困率变化情况② |

② 数据来源:根据联邦安全网(http://www.federalsafetynet.com/)的相关数据制作。

五、经验及借鉴 (一) 英美城市扶贫政策演进的特征综观英美两国城市扶贫政策的发展演变,可以看出两国在城市扶贫模式演变过程中或作出调整或制定新的规定,并取得了显著的效果。总的来看,两国城市扶贫政策的演进均体现出了以下特征:

首先,在政策目标维度上,英美两国城市扶贫政策的政策理念均体现了从生存到发展的转变,从简单施舍到培育脱贫能力,再到保障权利、强调工作;政策目标由被动的“恩惠式济贫”转变为主动的“进取式济贫”,积极开展培训和教育,通过提高贫困者的个人技能,使其获得进入市场的能力,帮助他们就业[48]84。重视凸显贫困者在脱贫过程中的作用,将政府的城市贫困治理工作发展为实现弱势群体的自我发展和促进社会经济的健康发展。

其次,从政策工具维度看,英美两国的政策扶贫形式也呈现出多样化发展,扶贫不仅限于物资供给、金钱补贴的“授之以鱼”,而且可以是“授之以渔”,救助政策同时具有一定的人力培训功能[1]。如美国联邦政府一直努力在“缓解贫困”与“促进工作”二者间寻求平衡,倡导自食其力的“工作福利”,政府不提供无限制的社会救助,而是为贫困家庭创造激励机制[49],帮助有条件的贫困者实现就业、自主脱贫。相对而言,英国的扶贫政策则集中于福利制度的安排,更强调对贫困者的社会保障。最后,在政策主客体层面,政府作为政策的执行主体,作用在不断增强。一方面越来越多的政府部门参与扶贫工作,各部门共同发挥力量合作治贫;另一方面政府致力于组织企业、社会组织等加入城市扶贫,扶贫主体更加多元。如美国注重个人、地方政府和联邦政府的责任共担,在强调联邦政府责任的同时,着重强调个人和地方政府的责任。从美国反贫困政策的整体演进过程来看,城市扶贫先是从地方性事务转变成了州和联邦政府的责任,进而联邦政府责任开始收缩,又转由州政府、地方政府和非政府组织以及私人企业共同分担。在后期政策调整改革阶段,政府逐步下放权力至地方政府,同时分散责任至社会组织和个人,最后实现了个人责任与政府责任之间的平衡。而英国则逐步由以往的政府无责任阶段演变为政府有限责任阶段、政府强责任阶段,并最终走向现代的国家主导下的多元主体共同责任阶段。在政策客体层面,受助群体范围也不断扩大,实现了从有限到全面的转变,贫困者从最初的被选择性救助到如今的只要经过经济情况调查被认为符合贫困收入标准的,均可平等地接受来自政府等主体的帮助。

除此之外,我们还可以看出,对于英国来说,从最初的惩戒济贫发展到如今保障覆盖全面的福利国家,英国目前扶贫工作责任更多地由政府承担,国家给予贫困者绝大部分救助,且每一个英国公民都是政府的保障对象。在英国,福利被看作是一种社会权利而不仅仅是慈善救助,国家在福利救助的供给上十分慷慨。相比之下,美国城市扶贫政策的发展演进中,市场的地位与作用在不断得到强化,贫困者逐步被推向市场。美国注重“工作激励”,强调有工作能力的贫困者要积极工作以实现自立,而政府仅仅对极其贫困的弱势群体提供救助,设立专项扶贫政策对不同贫困类型的人给予不同标准的扶助,国家在救助保障的供给上相对比较有限。

总体来看,英美两国的城市扶贫政策顺应时代背景不断发展与完善,在治理城镇化进程中出现的城市贫困问题时显现出了极大的优势。第一,其扶贫思路从仅关注贫困现象转换到聚焦贫困原因, 从源头上根治贫困,实现扶贫政策的发展作用;第二,强调“工作”以实现自主脱贫的扶贫方式,不仅为贫困者在经济上提供了支持,而且在心理层面提供了激励;第三,充分调动各方资源共同进行城市扶贫工作,提倡多元主体责任共担,有利于实现城市扶贫工作长期有效的开展。虽不可否认英美两国的城市扶贫政策发展过程中曾出现过“福利陷阱”的情况,且两国国情与我国情况具有差异,但其城市扶贫政策的发展演变经验为我国理解城市贫困、治理城市贫困提供了新的思路。

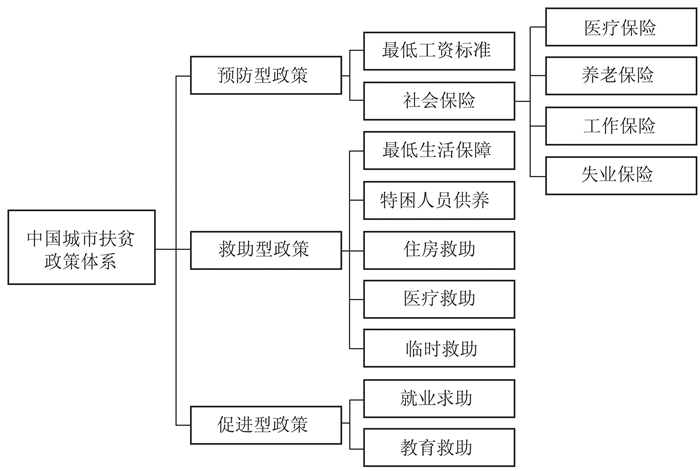

(二) 英美城市扶贫政策演进的启示自20世纪90年代以来,为治理日益凸显的城市贫困问题,我国相继出台了一系列城市扶贫政策。这些政策可分为预防型政策、救助型政策和促进型政策三大类[50]232,我国城市扶贫政策体系如图 4所示。其中,预防型政策注重贫困前的预防,与英国预防型扶贫阶段的政策有相似之处。如最低工资标准规定企业不得给予员工低于标准的工资,保障劳动者的最基本收入;失业保险确保非自愿失业人员在失业期间的基本生活,防止其陷入贫困。救助型政策为我国目前城市扶贫政策的核心,城市最低生活保障为贫困群体筑起最后一道安全网,临时救助用于救助居民的急难性贫困,并明确地把城市贫困流动人口纳入救助范围。促进型政策致力于鼓励贫困人口再就业,与美国的开发型扶助类政策有异曲同工之妙。相对来看,目前英国采用普惠型政策体系治理城市贫困问题,美国是补缺型政策体系,我国则是一种适度普惠型的政策体系。

|

图 4 我国城市扶贫政策体系 |

经过60多年发展演进,中国城市扶贫政策建设取得了显著成效。据统计年鉴数据来看,2018年全社会城市低保金总投入为575.2亿元,大约是1998年12亿元的49倍,低保金占财政支出之比也由1998年0.11%增至2018年的0.26%。总体来看,当前我国城市扶贫政策体系框架已初具雏形,城市扶贫的预防型政策、救助型政策和促进型政策三大体系已初步形成,但在治理新时代城市贫困问题时,我国现有的城市扶贫政策体系仍存在发展型扶贫理念欠缺、政策覆盖范围有限、扶贫主体单一等问题。他山之石,可以攻玉。虽然英美城市贫困政策有其特定的历史背景、文化宗教和制度环境,但其政策理念目标、政策工具和政策主客体等对中国仍有重要的启示意义。

1. 强调工作脱贫政策理念我国目前的城市扶贫政策基本目标为保障贫困者的基本生活,政策目标相对较低,主要是向贫困者提供一定的外部支持,偏向于解决生存危机,属于单维度的扶贫,仅关注城市贫困者的短期贫困,对其长远的脱贫及社会发展缺乏考虑。社会救助作为我国城市扶贫政策的重要基石,只是一种救济型和维生型救助,只能暂时解决救助对象当前的生活困境,对救助对象的未来发展不能发挥更大作用[51],反而有可能使贫困者陷入“贫困保持”的陷阱。

为避免掉入福利国家陷阱,消除公民对国家福利的依赖,英美两国当前的城市扶贫政策理念都无一例外地强调工作脱贫,多从提高贫困主体的内生动力出发,将扩大就业、增加就业理念融入城市扶贫政策,鼓励城市贫困群体通过积极就业来改善自身的贫困状况。而在我国目前的城市扶贫中,贫困者往往只是消极地等待和接受来自外力的援助,相对比较被动,且我国城市流动人口陷入贫困与其进入城市后自身技能跟不上、没有找工作的门路、无法获得稳定的经济收入有很大关系。我国可借鉴英美两国工作脱贫的政策理念,引入“工作导向”,实行救助待遇与就业挂钩的奖惩制度。在救助供给的同时要求其参与素质技能培训或参与一定量的工作,增加人力资本投资,帮助其拥有并提高就业能力,依靠工作所得摆脱贫困,并进一步逐渐积累资产,实现自我发展,遏制返贫现象的发生。

2. 扩大扶贫政策覆盖范围城市贫困是一个不断发展的过程,城市贫困的治理需要扶贫政策不断地进行修正和完善。目前,我国的城市扶贫政策具有对象的排斥性。我国对人口实行属地管理,因此城市扶贫对象多是持有城市户籍的贫困人口,城市户籍是多数救助政策的准入门槛,而城市贫困流动人口无法享受城市低保以及与其相关的医疗救助、住房救助等。我国独特的城乡二元户籍制度构建了一定的社会边界,使社会成员有了“市民”“农民”之分,且城市户籍又与诸多福利相挂钩,使得A市“市民”与B市“市民”所能享受的待遇又不尽相同。这一方面促进了人口的流动,另一方面又使流动人口中的贫困群体因为户籍带来的社会屏障而得不到帮扶救助。

相对来看,英美国家扶贫政策对象只要经过经济调查符合贫困标准的便属于政策的覆盖范围,扶贫政策覆盖了大量的城市贫困流动人口。借鉴英美两国经验,我国应实行更具有普惠性质的城市扶贫政策,重视社会公平正义,在明确城市贫困扶助对象不仅包括城市户籍贫困人口,还应包括非城市户籍贫困人口的前提下,科学地对流动人口进行管理,将贫困流动人口纳入城市扶贫的对象范畴,消除政策的分割现象[52]239,合理配置以及有效供给社会资源和服务,尤其重视城市流动人口扶贫政策的建立与完善,构建一套覆盖全面的城市扶贫政策体系。

3. 推进多元主体合作扶贫目前,我国的城市贫困治理主要是政府主导模式,由政府出台相关扶贫政策,统一行动,政策扶贫力量相对单一。扶贫主要是政府的责任,社会的支持比较少,企业、社会组织等在城市扶贫工作中发挥的作用有限,同时扶贫所需资金多数来源于地方政府的财政预算。在这种情况下,地方城市贫困问题越严重,地方财政压力越大。

综观英美城市扶贫历程,可发现其扶贫主体由政府转变为政府、社会组织、企业和个人等多元主体共同参与,有效弥补政府单一主体在城市扶贫工作中出现的不足,同时拓宽了扶贫资金的来源渠道。为完善我国城市扶贫政策体系,应鼓励扶贫责任多元,强调城市贫困治理不应只是政府的责任,而要在政府的行为带动、组织、促进和影响下,多方共同参与,主张政府、市场、社会和家庭等主体的责任共担[53]。极力提高企业参与城市扶贫工作的积极性,充分发挥慈善组织和志愿者团体在扶贫工作中的先天优势,提倡贫困受助者同时也是贫困帮扶者等,切实发挥企业、社会组织、个人在扶贫工作中的补充性作用,推进多元主体合作治贫。

| [1] |

LASSWELL H D. The policy sciences:recent developments in scope and method[M]. Stanford: Stanford University Press, 1951.

|

| [2] |

YONATAN BEN-SHALOM, MOFFITT R A, SCHOLZ J K. An assessment of the effectiveness of anti-poverty programs in the United States[J]. Economics working paper archive, 2011, 28(2): 307-311. |

| [3] |

FREITAS I M B, TUNZELMANN N V. Mapping public support for innovation:a comparison of policy alignment in the UK and France[J]. Research policy, 2008, 37(9): 1446-1464. DOI:10.1016/j.respol.2008.05.005 |

| [4] |

BJORK G C. Welfare policy and economic development:a comparative historical perspective:discussion[J]. Journal of economic history, 1966, 26(4): 556-571. DOI:10.1017/S002205070007755X |

| [5] |

PETERS B G. Policy instruments and public management:bridging the gaps[J]. Journal of public administration research and theory, 2000, 10(1): 35-47. |

| [6] |

NILL J, Kemp R. Evolutionary approaches for sustainable innovation policies:from niche to paradigm[J]. Research policy, 2009, 38(4): 668-680. DOI:10.1016/j.respol.2009.01.011 |

| [7] |

彭华民. 中国社会救助政策创新的制度分析:范式嵌入、理念转型与福利提供[J]. 学术月刊, 2015, 47(1): 93-100. |

| [8] |

刘宝臣, 韩克庆. 中国反贫困政策的分裂与整合:对社会救助与扶贫开发的思考[J]. 广东社会科学, 2016(6): 5-13. DOI:10.3969/j.issn.1000-114X.2016.06.001 |

| [9] |

RUCKERT, ARNE. The forgotten dimension of social reproduction:the World Bank and the poverty reduction strategy paradigm[J]. Review of international political economy, 2010, 17(2): 816-839. |

| [10] |

ELKINS M, FEENY S. Policies in poverty reduction strategy papers:dominance or diversity?[J]. Canadian journal of development studies, 2014, 35(2): 228-248. DOI:10.1080/02255189.2014.899894 |

| [11] |

洪大用. 中国城市扶贫政策的缺陷及其改进方向分析[J]. 江苏社会科学, 2003(2): 134-139. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2003.02.030 |

| [12] |

胡杰成. 城市扶贫政策的消极性缺陷及其改进途径[J]. 城市问题, 2007(9): 57-61. DOI:10.3969/j.issn.1002-2031.2007.09.012 |

| [13] |

韩军, 刘润娟, 张俊森. 对外开放对中国收入分配的影响——"南方谈话"和"入世"后效果的实证检验[J]. 中国社会科学, 2015(2): 24-40, 202-203. |

| [14] |

李姗姗, 孙久文. 中国城市贫困空间分异与反贫困政策体系研究[J]. 现代经济探讨, 2015(1): 78-82. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2015.01.016 |

| [15] |

高功敬. 中国城市贫困家庭生计资本与生计策略[J]. 社会科学, 2016(10): 85-98. |

| [16] |

BERNER E. Poverty alleviation and the eviction of the poorest:towards urban land reform in the philippines[J]. International journal of urban & regional research, 2010, 24(3): 536-553. |

| [17] |

PLATT A M, COOREMAN J L. A multicultural chronology of welfare policy and social work in the United States[J]. Social justice, 2001, 28(83): 91-137. |

| [18] |

孙萍, 刘梦. 我国城市社区社会保障政策的演变与特征分析[J]. 东岳论丛, 2015, 36(3): 16-20. |

| [19] |

易柳. 改革开放40年中国扶贫政策的演化与前瞻——立足国家层面政策文本的分析[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2018, 39(4): 183-191. |

| [20] |

景天魁. 社会政策的效益底线与类型转变——基于改革开放以来反贫困历程的反思[J]. 探索与争鸣, 2014(10): 10-15. DOI:10.3969/j.issn.1004-2229.2014.10.002 |

| [21] |

洪大用. 试论改革以来的中国城市扶贫[J]. 中国人民大学学报, 2003(1): 9-16. |

| [22] |

RICHARD B, LUIGI P. Income volatility and household consumption:the impact of food assisstance programs[J]. The journal of human resoures, 2003, 38(4): 1032-1050. |

| [23] |

PESCARINI J M, RODRIGUES L C, GOMES M G M, et al. Migration to middle-income countries and tuberculosis-global policies for global economies[J]. Globalization & health, 2017, 13(1): 15. |

| [24] |

BEHRENDT C. At the margins of the welfare state:social assistance and the alleviation of poverty in Germany, Sweden and the United Kingdom[J]. European journal of social security, 2003, 5(3): 269-271. DOI:10.1177/138826270300500307 |

| [25] |

刘颖. 城市贫困群体住房保障政策的经济效应论证[J]. 经济体制改革, 2004(5): 45-48. |

| [26] |

李实, 杨穗. 中国城市低保政策对收入分配和贫困的影响作用[J]. 中国人口科学, 2009(5): 19-27, 111. |

| [27] |

韩莹莹, 曾子澜, 张伟华. 城市扶贫整体绩效提升了吗——以广东省(2000-2015)为考察对象[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2018, 42(5): 26-31. DOI:10.3969/j.issn.1001-5981.2018.05.005 |

| [28] |

章熙春, 范世民, 韩莹莹. 我国城市贫困治理评估及创新路径研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2017, 19(2): 69-77. |

| [29] |

BERKEL R V. The provision of income protection and activation services for the unemployed in "Active" welfare states. An international comparison[J]. Journal of social policy, 2010, 39(1): 17-34. DOI:10.1017/S0047279409990389 |

| [30] |

CHUNG H, THEWISSEN S. Falling back on old habits? A comparison of the social and unemployment crisis reactive policy strategies in Germany, the UK and Sweden[J]. Social policy & administration, 2011, 45(4): 354-370. |

| [31] |

CELIO E, FLINT C G, SCHOCH P, et al. Farmers' perception of their decision-making in relation to policy schemes:a comparison of case studies from Switzerland and the United States[J]. Land Use Policy, 2014, 41(41): 163-171. |

| [32] |

徐镭, 朱宇方. 中低收入家庭的住房保障——德国模式与美国模式比较研究[J]. 德国研究, 2014, 29(1): 82-93, 127-128. |

| [33] |

张欢, 周娟. 城市医疗救助对象分类方法研究:基于西北三城市入户数据的实证分析[J]. 管理世界, 2008(2): 66-71, 81. |

| [34] |

关信平. 现阶段中国城市的贫困问题及反贫困政策[J]. 江苏社会科学, 2003(2): 108-115. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2003.02.027 |

| [35] |

周海旺. 城市贫困人口的现状和解困政策研究——以上海为例[J]. 人口研究, 2001(2): 10-16. DOI:10.3969/j.issn.1000-6087.2001.02.003 |

| [36] |

蔺洁, 陈凯华, 秦海波, 等. 中美地方政府创新政策比较研究——以中国江苏省和美国加州为例[J]. 科学学研究, 2015, 33(7): 999-1007. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.07.006 |

| [37] |

孙炳耀. 当代英国瑞典社会保障制度[M]. 北京: 法律出版社, 2001.

|

| [38] |

李正焕.英国社会保障制度探析(17世纪-20世纪中叶)[D].重庆: 重庆师范大学, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10637-2011012099.htm

|

| [39] |

丁建定. 英国社会保障制度史[M]. 北京: 人民出版社, 2015.

|

| [40] |

波兰尼.大转型: 我们时代的政治与经济起源[M].冯钢, 刘阳, 译.杭州: 浙江人民出版社, 2007.

|

| [41] |

贝弗里奇.贝弗里奇报告——社会保险和相关服务[M].华迎放, 汤晓莉, 耿树艳, 等, 译.北京: 中国劳动保障出版社, 2004.

|

| [42] |

刘波. 当代英国社会保障制度的系统分析与理论思考[M]. 上海: 学林出版社, 2006.

|

| [43] |

郑春荣. 英国社会保障制度[M]. 上海: 上海人民出版社, 2012.

|

| [44] |

迪尼托.社会福利: 政治与公共政策[M].杨伟民, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2016.

|

| [45] |

REINGOLD D A. Social networks and the employment problem of the urban poor[J]. Urban studies, 1999, 36(36): 1907-1932. |

| [46] |

FREY W H, LIAW K L, YU X, et al. Interstate migration of the US poverty population:immigration "pushes" and welfare magnet "pulls"[J]. Population & environment, 1995, 17(6): 491-533. |

| [47] |

MARTIN M C, CAMINADA K. Welfare reform in the U.S.:a policy overview analysis[J]. Poverty & public policy, 2011, 3(1): 1-38. |

| [48] |

许光. 福利转型:城市贫困的治理实践与范式创新[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2014.

|

| [49] |

JONG G F D, GRAEFE D R, PIERRE T S. Welfare reform and interstate migration of poor families[J]. Demography, 2005, 42(3): 469-496. DOI:10.1007/BF03214592 |

| [50] |

张磊. 中国扶贫开发政策演变(1949-2005)[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2007.

|

| [51] |

陈水生. 中国城市低保制度的发展困境与转型研究[J]. 社会科学, 2014(10): 63-71. |

| [52] |

孙远太. 城市贫困阶层的再生产机制及其治理政策研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016.

|

| [53] |

彭华民, 黄叶青. 福利多元主义:福利提供从国家到多元部门的转型[J]. 南开学报, 2006(6): 40-48. DOI:10.3969/j.issn.1001-4667.2006.06.006 |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22