经过改革开放40多年的飞速发展,中国已经成为世界经济大国,同时中国也是联合国安理会常任理事国,在世界政治舞台上扮演着重要角色。加入WTO以来,中国在世界政治和经济舞台上同其他国家的互动越来越频繁。良好的双边关系是两国间经济贸易合作稳定发展的重要条件[1],政治因素和经贸关系的互动也始终受到媒体和学者们的关注。在近期的研究中,政府间关系和政府影响力也越来越被视为处理一些无形贸易壁垒的工具和促进贸易的有效手段[2]。然而,现有研究主要集中于对贸易流量的观察,尚未有学者对双边关系如何影响贸易关系平稳性这一问题进行专门研究。

贸易关系指的是“出口国-产品-进口国”的组合,贸易关系持续时间则为贸易关系从开始发生到中断的时间长度。传统贸易理论认为,贸易关系一旦建立就会一直持续下去[3]。但近年来基于微观细分数据的研究表明全球贸易中存在大量贸易零值,已建立起来的贸易关系也非常脆弱,在此基础上关于贸易关系动态变化的研究逐渐成为学术界的研究热点。从实践的角度出发,在世界贸易保护主义抬头的大环境下,如何同贸易伙伴巩固贸易关系并获得稳定的出口收入成为一项重要的议题。

关于双边关系和贸易持续时间的已有研究为本文奠定了坚实的基础。本文尝试作出的边际贡献在于:第一,在研究主题上,基于两方面文献各自的既有成果,首次研究了双边关系对中国贸易持续时间的影响,为已有研究作出补充。第二,在数据选取上,基于更适用于细分数据的CEPII-BACI数据库构建HS6分位层面上的跨国面板,1995—2016年间较长的时间跨度也为研究结论提供了有力支撑。第三,在指标选取上,采用了清华大学“中外关系数据”指标作为双边关系的代理变量,更全面和准确地反映了中国对外双边关系。第四,在研究方法上,采用基于离散时间的Logit模型以减弱时间节点和不可观测异质性的影响,并进一步通过不同方法和样本进行了稳健性检验,提高了结果准确性和可信度。

二、文献回顾与理论分析 (一) 文献回顾关于双边关系对于贸易的影响,现有研究主要采用引力模型框架对贸易流量进行分析。然而,双边关系由于其多面性和复杂性往往难以定量测量[4]。在文献发展的过程中,学者们从不同角度寻找了双边关系的代理变量,总体可以归纳为两大类。第一类主要利用事件分析法对特定事件进行研究。例如,一些学者专注于研究美法政治争端[5-6]、中菲南海争端[7]等负面事件对贸易的影响,还有一些则专注于研究外交访问[8-11]和贸易的关系。基于事件分析法的指标往往只能反映双边关系的一个侧面,同时由于事件之间差异性较大,其结论难以推广到总体,因此,第二类研究主要用反映双边关系的定量连续指标展开。例如,一些学者采用了联合国大会投票一致度指标[12-13],但这一指标主要侧重外交利益的重叠程度。对于中国问题,近期开始有一些学者采用清华大学《中外关系数据库》的指标进行研究,相比而言,这一指标更全面和符合中国国情[4, 14-15]。

大部分文献都是在贸易总额的层面上进行,但随着数据可得性的提高,近年来有学者采用细分数据进行研究。例如,杜映昕等[16]在HS6分位层面上利用大国关系指标研究了双边关系对中国进口的影响。王学君等[11]在研究中利用HS4分位的数据验证了外交访问对出口额的影响,并指出随着细分程度的增加,内生性的影响显著减弱。从结论上看,虽然选取的样本和代理变量不同,但大部分结果都表明双边关系和贸易额存在正向关系,当然也有少数研究的结果显示影响并不显著[6]或仅在特定情况下显著[16]。

从贸易持续时间的角度,Besedeš等[3]首次提出了“贸易关系能够维持多久”这一命题,其利用美国1972—2001年间TS7分位和HS10分位的进口数据,发现贸易关系的动态变化远比传统理论所认为的频繁,而且贸易时间非常短:超过一半的贸易关系只维持了1年,约80%的贸易关系生存时间少于5年。随着数据聚合程度增加,测算出的持续时间变长,通过不同数据层面的分析,发现美国进口贸易持续时间平均只有2~4年。首次采用生存分析法得出生存率随时间增加而下降,且下降速度逐渐变慢。如果贸易关系在最初几年存活下来,那么就可能持续很长一段时间。

此后, 国内外众多学者利用细分数据对不同地区的贸易关系展开研究。Nitsch[17]检验了1995—2005年德国进口贸易关系在HS8分位层面上的持续时间,发现德国进口持续时间均值只有3.33年,39%的贸易关系仅生存了一年。其他如Brenton等[18]对发展中国家出口持续时间、Hess等[19]对欧盟国家进口持续时间、Gullstrand等[20]对瑞典企业出口持续时间的研究都得到了类似的结论。基于1995—2007年HS6分位的贸易数据和生存分析方法,邵军[21]发现中国出口持续时间较短,均值和中位数分别仅为2.84年和2年,出口关系生存率呈现快速下降趋势。陈勇兵等[22]利用2000—2005年间的HS8分位贸易数据研究了中国企业出口持续时间,发现其均值不到2年,并且存在明显的负时间依存性。此外,杜运苏等[23]、李永等[24]的研究也验证了中国出口持续时间的短暂。谭晶荣等[25]和舒杏等[26]对于特定区域的研究结果显示,中国向金砖国家和新兴经济体国家在HS6分位层面上出口持续时间的均值也仅为4.1年和3.9年。

贸易持续时间背后的决定因素也引起了国内外学者的关注。Besedeš等[27]采用基于连续时间的COX模型发现产品差异化和初始额对贸易持续时间产生了显著影响。Nitsch[17]研究了出口国特征和产品特征对德国进口持续时间的影响。Chen[28]的研究证明了创新对105个国家出口持续时间的正向作用。Peterson[29]则检验了卫生与植物检疫措施(SPS)对美国农产品出口持续时间的影响。陈勇兵等[22]基于离散时间模型的研究表明传统引力模型变量对贸易持续时间的影响与其对贸易流量的影响类似。林常青等[30]检验了中国-东盟自由贸易区对中国出口持续时间的作用,而潘家栋[31]的研究则验证了人民币汇率变动等因素对中国出口关系持续时间的影响。

(二) 理论分析经典贸易理论在解释贸易成因时关注的是双边总流量扩张的长期决定因素,比如技术水平、要素禀赋或规模效应,但这些因素的变化是逐渐而缓慢的,对贸易关系动态变化的解释力不足[32]。目前,最为主流的贸易理论来自Melitz[33]提出的企业异质性模型,但在其基准模型中含有市场信息完全的隐性假定,因此仍然无法解释贸易关系频繁中断的现实。Segura-Cayuela等[34]在Melitz[33]的基准模型中引入不确定性,从而有力地解释了贸易关系动态性背后的原因。在这一模型中,企业的出口面临三方面的成本:①运输货物所需要的冰山运输成本;②开展贸易所需要付出的一次性沉没成本;③维持已有贸易关系需要支付额外的每期固定成本。在不确定性下,企业只有当付出前两项成本并建立贸易关系之后才能明确获得对方市场需求、法律合规等信息所需要付出的成本,因此大量企业选择试探性地出口交易,当发现无法获利后而迅速结束贸易关系,从而造成了现实中大量存在的动态行为。

虽然目前暂时缺乏相关的直接实证检验,但既有研究已经指出了双边关系作用于贸易持续时间的潜在路径。第一,根据理性选择制度主义的观点,双边关系是一种存在于两国之间高层次的制度安排,有助于双边之间各种规则的制定与完善,并进一步降低政府间的交易成本[35]。政府间的良好关系可以增进两国的理解和互信,有助于双边贸易争端的解决和贸易壁垒的削减[36]。第二,双边关系可以发挥公共信号的功能并为出口商提供指引。出口商在追求经济利润最大化的同时也在追求风险最小化,然而企业受限于自身规模和信息不完全,本身往往不具备全面评估风险的能力,如若在交易中可以追随或参照政府间关系的指引,就可以消除或减弱对不确定性和风险的担忧[9]。第三,深厚的双边关系有助于推动使领馆和商务组织机构功能的完善[37],也有助于双边建立定期贸易磋商、洽谈等制度,企业可以由此获得更为丰富的贸易信息,因此双边关系的改善有助于减少由于市场失灵而造成的信息不对称[38],对出口商产生正的外部性,从而促进贸易关系的延续。可见,建立在相互信任基础上的良好和稳定的双边关系是减少贸易中断风险的有力工具[39]。

三、研究方法和数据 (一) 研究方法(1) Kaplan-Meier方法。生存分析中,一般采用生存率或风险率来描绘贸易生存时间的特征。以Ti代表某贸易段i的生存时间,由于贸易统计中以年为单位,因此Ti为离散变量(Ti= 1, 2, …,j,…)。贸易关系的生存率Si(j)定义为这一贸易关系生存时间超过j的概率,可得:

| $ S_{i}(j)=P(T_{i}>j)=\sum\limits^∞_{k=j+1}p(j) $ | (1) |

风险率hi(j)的定义为贸易关系i在生存至j年的前提下,恰好在j年发生中断的概率。

| $ h_{i}(j)=P(T_{i}=j|T_{i}≥j)= \frac{{p(j)}}{{S_{i}(j-1)}} $ | (2) |

令样本中存活至j年的贸易段数为nj,确定在第j年中断的贸易段数为mj,Si(j)的非参数估计值由Kaplan-Meier估计式得到:

| $ \hat S_{i}(j)=\prod\limits_{{k=1}}^{{j}} \frac{{n_{k}-m_{k}}}{{n_{k}}} $ | (3) |

而风险率hi(j)的估计式为:

| $ \hat h_{i}(j)= \frac{{m_{f}}}{{n_{j}}} $ | (4) |

(2) 离散时间风险模型。在分析持续时间影响因素时,现有研究主要有连续型和离散型两种方法。然而,Brenton等[18]的研究表明对于贸易持续时间而言,连续型方法所需要的PH假定并不成立。Hess等[40]则指出国际贸易数据通常以年为单位记录,采用连续型方法会产生由时间节点(ties)引起的系数估计偏误,而离散型方法则可以避免这一问题。同时,离散型方法不需要PH假定,且能够控制不可观测的个体性异质性带来的影响。鉴于此,本文将采用离散型方法研究双边关系对我国出口贸易持续时间的影响。

在Kaplan-Meier分析和传统的连续型COX模型中,研究的最小单位是贸易段。而对于离散型的生存分析法,需要将其转化为对贸易段中每年的生存状态的观察。以ci标记贸易段i的删失情况,若贸易段i为右删失,则ci=0;若为完整,则ci=1。以yij反映贸易段i在第j年的中断情况,若i恰好在第j年中断,则yij=1;否则为0。可见,hi(j)实质上即为yij=1的概率[41],基于离散时间模型的设定可得:

| $ h_{i}(j)=P(T_{i}=j|T_{i}≥j)=F(α+v_{i}+βX+η_{ij}+τ_{ij}+γ_{ij}+ε_{ij}) $ | (5) |

其中F(.)为分布函数,其对所有的i和j都有0≤hij≤1。F(.)取Logistic、正态和极值分布时,分别对应Logit模型、Probit模型和Cloglog模型。参考Hess等[40]的研究,本文在基准回归中采用随机效应Logit模型,并以Probit模型和Cloglog模型进行稳健性检验。对公式(5)进行Logit变换可得:

| $ {\rm Logit}[h_{i}(j)]=\ln [ \frac{{h_{i}(j)}}{{1-h_{i}(j)}}]=α+v_{i}+βX+η_{ij}+τ_{ij}+γ_{ij}+ε_{ij} $ | (6) |

其中,α为常数项;X为解释变量的集合,包括双边关系和其他控制变量;β为相应的系数;ηij、τij和γij分别为出口对象国、产品和年份虚拟变量;vi和εij为误差项且服从正态分布。

(二) 样本数据和变量(1) 样本数据。本文研究的范围包括1995—2016年间中国向俄罗斯、巴基斯坦、德国、法国、澳大利亚、韩国、印度、英国、印度尼西亚、越南、美国和日本等12个国家所有产品的出口数据,由于更粗略或加总的HS4或HS2分位数据可能会掩盖贸易关系的动态变化,因此本文选取了国际间贸易统计中最为细分的HS6分位数据,来源为CEPII-BACI数据库。CEPII-BACI数据库中包含各国双边贸易的贸易额和贸易量,其原始数据来源为贸易研究中常用到的UN COMTRADE数据库,但经过调整后统一了FOB和CIF的价格差异,更有利于国际间的比较。同时,通过转换系数统一了贸易量的单位,因而更适用于细分数据的贸易研究[22]。

数据处理过程中有两方面问题需要指出。①数据删失问题。在本文中,左删失是指在1995年以前就已经存在的贸易段,右删失是指2016年仍未中断的贸易段。Kaplan-Meier分析可以适用于右删失的数据,但无法处理左删失的情况。参考已有文献的做法,对左删失样本予以删除。最终本文样本中共有424 956个观察值。②多贸易段的问题。在同一“国家-产品”的贸易关系中可能存在多于一次进出贸易市场的情况,Besedeš等[27]的研究指出这一现象并不会影响贸易关系持续时间的分布情况,参考其做法,本文也将同一贸易关系中的多个贸易段视为相互独立。

(2) 双边关系。本文所选取的双边关系指标来自于清华大学国际关系研究院的《中外关系数据库》,该指标是基于《人民日报》和外交部网站多种类型的政治事件数据制定的一套完善的事件赋值标准,将事件转化成双边关系分值,分值范围从-9~9。相对于以往研究中常用的事件赋值法,这一指标具有更高的客观性、可重复性和准确性[42]。该数据库给出了12个国家与中国的双边关系,这12个国家同时是中国主要的出口对象国。根据CEPII-BACI的数据计算得到,1995年以来中国向这12国出口总额约占向世界出口总额的1/2,2016年的占比为49.44%,份额相对稳定。

(3) 控制变量。在国家层面,通常首先考虑常见引力变量对贸易持续时间的影响。需要指出的是,一些不随时间变化的引力变量(如双边距离、共同语言、是否接壤)所包含的信息被国家虚拟变量吸收,因此在回归方程中无须加入这些变量。除此之外,出口对象国的经济规模(lnGDP)反映了对象国的市场容量,其数值越大则表示对方需求越大,也就越有利于贸易关系持续。以中国与出口对象国人均GDP之差的绝对值表示人均收入差异(lnGDPdif),来源为世界银行WDI数据库。不同收入水平体现了双边生产和需求结构的差异,这种互补性往往可以促进贸易关系的延长[43]。当中国和对象国签订有自由贸易协定(FTA)时,虚拟变量取值为1,否则为0,数据来源为WTO官网。FTA的签订可以降低贸易成本,有利于贸易持续时间的延长。本文选取美国传统基金会(The Heritage Foundation)发布的经济自由度指数(EFreedom)作为固定贸易成本的代理变量,该变量包含了商业自由度、投资自由度等12项指标的信息。对象国经济自由度指数越高意味着固定贸易成本越低,贸易持续的可能性也就越高[23, 26]。双边汇率变化率(ERV)为中国对对象国双边汇率的变化率,采用间接标价法,其数值增大代表人民币相对该国货币升值,数据来源于联合国国家账户合计数据库。原始数据为当年一国对美元的汇率,转换成和中国的双边汇率后可进一步计算得到双边汇率变化率。货币升值将降低一国产品竞争力,也不利于贸易关系的持续。

在产品层面,产品单价(lnUV)由贸易额除以贸易量得来,单价越高的产品往往在市场上面临的不确定性越高,因此贸易关系也更容易中断。初始额(lnIV)指的是贸易段开始第一年的贸易额,反映了双方对贸易关系的信心。贸易历史(history)为虚拟变量,若之前有过贸易段则取1,否则为0。以往的贸易历史和更高的初始额往往能促进贸易关系的稳定。显性比较优势(RCA)反映的是中国该产品在国际市场上的竞争力,数值越高则越有利于贸易关系的延续。其计算公式为:

| $ {\rm RCA} =(E_{ipt} /\sum_{p }E_{ipt})/(\sum_{i} E_{ipt}/\sum_{p}\sum_{i} E_{ipt}) $ | (7) |

其中,i为出口国;p为特定HS6分位产品;t为年份;Eipt为i国p产品在t年对世界的出口额。市场份额(share)为对象国这一产品从中国进口额占从世界进口总额的比重,数值越高则说明出口国越重要,贸易持续时间也就越长。产品单价(lnUV)、初始额(lnIV)、贸易历史(history)、显性比较优势(RCA)和市场份额(share)变量均由CEPII-BACI数据库中HS6分位的原始贸易数据计算得出。差异化产品(differentiated)为虚拟变量,Rauch[44]根据在国际市场上价格的公开程度将产品分为同质产品、参考价格产品和差异化产品三类,其中差异化产品在国际市场上的价格公开程度最低。由于差异化产品的可替代性最低,预期其持续时间更长,参考现有研究的做法[17, 19, 21],当产品为差异化产品时虚拟变量取值为1,否则为0。各变量的描述统计见表 1。

| 表 1 变量的描述统计 |

从中国同12国双边关系分值来看(囿于篇幅,具体分值图本文不进行展示),俄罗斯和巴基斯坦同中国的双边关系保持了稳定的高水平,并始终领先其他国家。对于德国、法国、澳大利亚、韩国、印度、英国、印度尼西亚和越南8国,从1995年以来与中国的双边关系分值也保持了平稳增长。中国和美国双边关系分值在大部分年份都为正值,但1996年台海危机、2001年中美撞机事件都使中美关系分值出现了明显下降。2013年的南海仲裁案、“萨德”系统部署问题发生后,中美双边关系呈现恶化趋势。中日之间双边关系分值波动幅度最大,1996年日本右翼团体登钓鱼岛、2001年起日本首相多次参拜靖国神社、2005年日本教科书篡改历史等事件,将中日关系推向冰点。2006年中日关系开始缓和,但2010年撞船事件、2012年钓鱼岛“国有化”等事件使中日关系又重新跌入谷底,2014年开始回暖。总体而言,中国在1995—2016年间同大部分主要国家关系较为良好并不断改善,同日本和美国之间双边关系分值较低且存在较强的波动性,但基本维持了斗而不破的局面。另外,中美、中日之间双边关系分值存在此消彼长的趋势,在中美关系分值下降的时期中日关系分值往往呈现上升趋势。

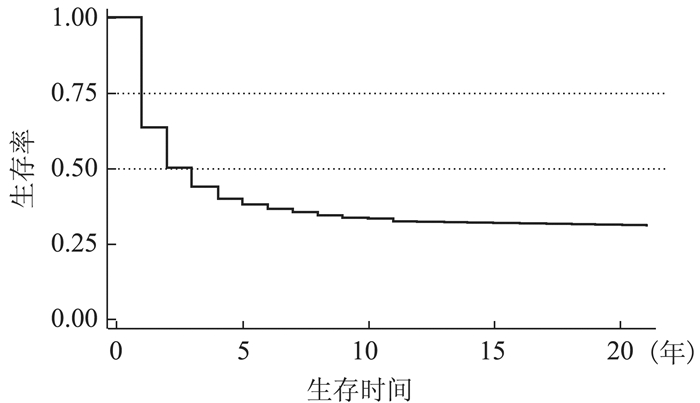

(二) 持续时间特征根据Kaplan-Meier分析的结果,中国出口贸易关系持续时间均值为5.84年,中位数为2年,中国同12国之间的贸易持续时间也仍然较短。从图 1中样本总体生存率的变化趋势来看,第一年生存率仅为63.5%,这意味着36.5%的贸易段在贸易开始一年后就发生了中断。随着时间的增加,生存率呈现明显的下降趋势。同时生存率的变化呈现负的时间依存性,随着生存时间的增加生存率的下降速度逐渐降低。在第1年到5年,生存率从63.5%变为38.2%,降低了25.3%,而从第5年到第20年间下降的幅度仅为6.9%。

|

图 1 样本总体生存曲线 |

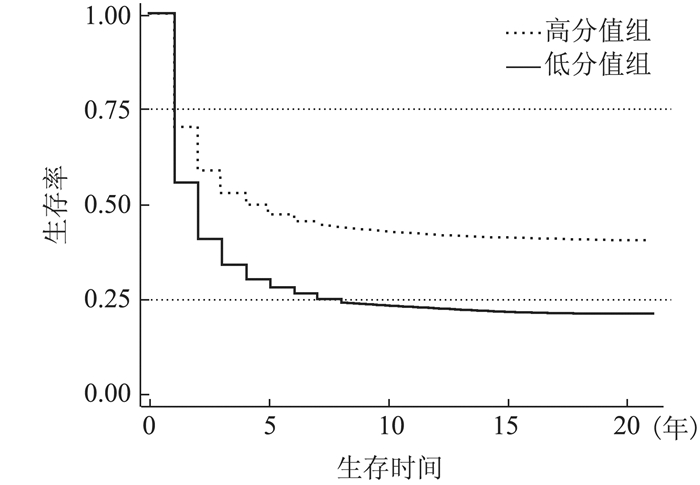

图 2中,将贸易段根据段内双边关系均值是否高于样本总体均值进行分组,以考察双边关系和贸易持续时间的关系。可以发现,高分值组中的生存率在各年均明显高于低分值组。此外,高分值组的贸易段持续时间均值为6.50年,中位数为3年;而低分值组的均值为5.10年,中位数为2年,可见双边关系分值越高则贸易生存的概率越高。当然这只是初步的判断分析,双边关系对持续时间的具体影响仍有待进一步的实证检验。

|

图 2 不同双边关系样本生存曲线 |

本文的基准回归结果如表 2所示。其中,模型(1)~(3)为未控制不可观测异质性的估计结果,模型(4)~(6)为控制不可观测异质性的随机效应Logit模型估计结果。统计量rho为不可观测异质性引起的方差占混合误差项总方差的比重[20]。根据表 2的回归结果,样本总方差中47%以上是由不可观测的异质性引起,这一结果也表明相比于无法控制不可观测异质性的COX模型,离散模型更为合理。模型(1)~(6)均加入了国家个体虚拟变量、HS2分位层面的产品虚拟变量和年份虚拟变量。其中,模型(4)仅放入双边关系(relation)变量,模型(5)在其基础上加入其他国家层面的控制变量,模型(6)进一步加入产品层面控制变量。在模型(4)~(6)之间,双边关系的系数均为负且均通过了1%水平的显著性检验。随着其他控制变量的加入,双边关系的回归系数绝对值也从0.076减少到0.057。基准回归的结果表明,中国出口贸易关系中断的概率随双边关系分值增加而降低,也就是说,双边关系的改善显著促进了中国出口贸易持续时间的延长。

| 表 2 基准回归结果 |

国家层面的控制变量中,对象国及经济规模(lnGDP)越大,中国向其出口的贸易关系中断的风险越低,贸易关系也就越容易持续,和预期一致。人均收入差异(lnGDPdif)并未对贸易关系的持续时间产生显著影响,这可能是因为中国虽然是发展中国家,但是出口产品分布较为广泛,能够满足不同需求结构的进口国。由此中国的主要出口对象中包含了不同发展程度的国家,这种收入水平差异带来的互补和促进作用也就不再明显。中国和签订有自由贸易协定(FTA)或经济自由度指数(EFreedom)较高的国家之间的贸易成本更低,贸易关系也就更容易维持,而中国相对对象国的货币汇率增幅越大,贸易关系中断的概率也越高。

产品层面的控制变量回归结果和预期均一致。更高的产品单价(lnUV)不利于贸易关系持续,更高的初始额(lnIV)和已有的贸易历史(history)则提高了贸易关系持续的可能。出口国产品显性比较优势(RCA)促进了贸易关系的延长,而市场份额(share)也对贸易关系的持续产生了显著的正向影响。差异化产品(differentiated)的系数显著为负,说明产品的不可替代性越高,越有利于贸易关系的延续。

(二) 稳健性检验为了考察估计结果的稳健性,从三个角度进行检验,结果如表 3所示。首先,对于基准回归所采用的样本总体采用其他方法进行稳健性检验。选取已有研究中用到的Probit方法和Cloglog方法,分别对应表 3中的模型(1)和模型(2)。其次,采用基准回归中的Logit方法,但基于贸易段的特征变动样本的范围,在模型(3)中选取包含了左删失的样本,在模型(4)中采用贸易初始额小于10 000美元的子样本。最后,在模型(5)和模型(6)中引入双边关系的1阶滞后和2阶滞后替代当期值,进一步减弱可能由反向因果带来的内生性问题。根据表 3的结果,本文所关注的核心变量双边关系(relation)在各列之间均显著为负,同时各个控制变量的估计结果和基准回归基本一致,这说明双边关系对中国出口贸易关系中断概率的降低作用是稳健的。

| 表 3 稳健性检验 |

为了考察双边关系对不同产品的异质性作用,首先根据Rauch[44]的方法将所有产品分为差异化和非差异化产品两类,并在表 4中的模型(1)和模型(2)中分组进行回归。结果表明,双边关系的改善显著降低了两种产品贸易关系的中断概率,两种产品的系数分别为-0.046和-0.069,双边关系对差异化产品的影响更小。非差异化产品可以在有组织的商品交易所或者在定期发布的出版物中找到相关价格,而差异化产品贸易关系的建立和维持需要为了市场营销和维护分销网络等活动而付出高昂的成本,因此差异化产品的信息壁垒相对更高。双边关系的改善有助于通过公共信号的作用推动贸易双方信息壁垒的降低,但其作用主要体现在外交使团的交流等包含积极信号的外部事件,并不能为贸易关系直接带来较多专业的指导信息[45]。因此,随着双边关系的改善,由于需要更有针对性的贸易信息,差异化产品信息壁垒的下降幅度更小,贸易关系持续时间受到的影响也就相对更小。

| 表 4 双边关系对不同产品的影响 |

进一步,在表 4的模型(3)和模型(4)中考察双边关系对消费品和非消费品的不同影响。根据BEC分类将所有产品分为消费品和非消费品,其中消费品主要包括用于消费环节的食品和饮料、耐用消费品、半耐用消费品和非耐用消费品;非消费品包括生产环节的中间品和资本品。回归结果表明,双边关系的改善对两类产品出口关系中断概率均起到了显著的降低作用,但消费品的回归系数绝对值为0.039,小于非消费品的0.063。其原因可能是,中国对消费品的比较优势高于非消费品[46],同时样本中的12个国家也是中国消费品的主要出口对象。根据CEPII-BACI数据,1995—2016年间中国对样本国家消费品出口额占对世界出口总额的57.7%。对于生产过程中需要投入的非消费品而言,厂商对于双边关系调整带来的成本和信息壁垒变动更为敏感,而消费者则更为关注产品质量和价格等因素,中国出口产品的比较优势起到了更为决定性的作用,因此消费品出口持续时间受双边关系的影响也就小于非消费品。

六、结论和政策启示 (一) 结论本文利用1995—2016年间中国对12国HS6分位层面的出口数据,研究了双边关系对贸易持续时间的影响。研究发现,中国对样本国家的出口持续时间较短,平均值为5.84年,中位数仅为2年。出口生存率呈现负的时间依存性,仅有38.2%的贸易关系存活至第5年。根据双边关系分值高低进行分组,发现高分值组的出口贸易关系持续情况明显优于低分值组。

采用基于离散时间Logit模型的基准回归结果表明,随着双边关系的改善,中国出口贸易关系生存的风险率显著降低,这一结果验证了双边关系对贸易关系持续时间的正向作用。国家层面的控制变量中,对象国经济规模、经济自由度指数的增加以及自由贸易协定的签订显著促进了与中国贸易关系的延续,但人均收入差异的作用并不显著。人民币与对象国之间双边汇率变化率越大,出口贸易关系的风险也就越高。在产品层面,产品单价对持续时间的影响为负,更高的初始额、出口产品显性比较优势和市场份额则产生了正向影响,而差异化产品和有贸易历史的贸易关系中断的概率更低。

通过对不同方法、样本和滞后项的检验,发现双边关系始终对出口中断概率保持了显著的负向影响,双边关系的改善对于出口贸易持续关系的促进作用是稳健的。进一步,通过对不同类型产品的考察,发现双边关系对差异化产品和消费品的正向作用分别小于非差异化产品和非消费品。

(二) 政策启示基于本文的结论可以得到如下政策启示。第一,积极促进双边关系的调整。以大国外交传达中国的合作理念和方向,通过元首互访或在G20等多边机制内的积极互动,保持重大事件的信息通畅,扩大双边共同利益,提升合作层级,维护和改善双边关系。在高层互动中加强贸易议题的洽谈,为双边经贸发展作出宏观战略规划,释放积极信号,为双方企业合作创造良好的外部条件。第二,利用双边关系构建开放、高效的贸易环境。利用双边关系降低贸易壁垒、减少贸易冲突,降低贸易关系中断的风险,通过提升共同监管水平和双边规制的融合降低双边交易成本。在经贸领域与出口国政府相关职能部门密切配合,通过建立联合委员会、论坛、定期会晤等多种机制,保证双边经贸规划的落地执行。第三,推动建立从政府到企业多层次的双边合作,帮助企业获取专业的贸易信息。双边关系虽然主要由政府推动,但最终仍要落实到企业层面,尤其是对于需要专门贸易信息的差异化产品出口企业。利用良好的双边关系和外部环境完善使领馆等机构的贸易促进功能,帮助企业收集、整理和发布出口对象国的市场信息,并通过定期举办展览会、洽谈会和推介会等方式为出口企业提供展示平台,为企业市场风险评估和贸易决策提供依据,降低进出口双方的信息壁垒和市场调研成本,促进双边贸易关系的延续。第四,利用双边关系促进中国出口贸易高质量稳定增长。在国内产业升级的基础上,进一步推动中国从劳动密集型的消费品出口转向技术和资本密集型的非消费品出口。对于重要的零部件、大型制造设备等产品,通过积极的双边互动建立战略互信,为双方企业树立稳定的预期。同时,在经济外交中根据对方国家的需求制订明确的产业合作目标和规划,在双边高层交往中加强重点产品的推介力度,并在后续建立专门的双边机制,实现重点产品贸易关系的持续稳定发展。

| [1] |

BERTRAND O, BETSCHINGER M A, SETTLES A. The relevance of political affinity for the initial acquisition premium in cross-border acquisitions[J]. Strategic management journal, 2016, 37(10): 2071-2091. DOI:10.1002/smj.2438 |

| [2] |

MOONS S J V, VAN BERGEIJK P A G. Does economic diplomacy work? A meta-analysis of its impact on trade and investment[J]. The world economy, 2017, 40(2): 336-368. |

| [3] |

BESEDEŠ T, PRUSA T J. Ins, outs, and the duration of trade[J]. Canadian journal of economics/Revue canadienne d'économique, 2006, 39(1): 266-295. DOI:10.1111/j.0008-4085.2006.00347.x |

| [4] |

董桂才, 王鸣霞. 国际政治关系对中国高端装备制造业贸易的影响——基于清华大学"中外关系数据库"的分析[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2018(1): 50-59. |

| [5] |

MICHAELS G, ZHI X. Freedom fries[J]. American economic journal:applied economics, 2010, 2(3): 256-81. DOI:10.1257/app.2.3.256 |

| [6] |

DAVIS C L, MEUNIER S. Business as usual? Economic responses to political tensions[J]. American journal of political science, 2011, 55(3): 628-646. DOI:10.1111/j.1540-5907.2010.00507.x |

| [7] |

WANG F. South China Sea territorial disputes and Sino-Philippine trade[J]. Economic and political studies, 2015, 3(2): 85-111. DOI:10.1080/20954816.2015.11673832 |

| [8] |

NITSCH V. State visits and international trade[J]. World economy, 2007, 30(12): 1797-1816. |

| [9] |

HEAD K, RIES J. Do trade missions increase trade?[J]. Canadian journal of economics, 2010, 43(3): 754-775. DOI:10.1111/j.1540-5982.2010.01593.x |

| [10] |

LIN F, YAN W, WANG X. The impact of Africa-China's diplomatic visits on bilateral trade[J]. Scottish journal of political economy, 2017, 64(3): 310-326. DOI:10.1111/sjpe.12128 |

| [11] |

王学君, 田曦. 外交访问的贸易创造效应——中国的证据[J]. 国际贸易问题, 2017(6): 15-26. |

| [12] |

DIXON W J, MOON B E. Political similarity and American foreign trade patterns[J]. Political research quarterly, 1993, 46(1): 5-25. |

| [13] |

DAVIS C L, FUCHS A, JOHNSON K. State control and the effects of foreign relations on bilateral trade[R].Heidelberg: University of Heidelberg, Department of Economics, 2014: 576.

|

| [14] |

杨攻研, 刘洪钟. 政治关系、经济权力与贸易往来——来自东亚的证据[J]. 世界经济与政治, 2015(12): 110-130. |

| [15] |

DU Y, JU J, RAMIREZ C D, et al. Bilateral trade and shocks in political relations:evidence from China and some of its major trading partners, 1990-2013[J]. Journal of international economics, 2017, 108: 211-225. |

| [16] |

杜映昕, 郭美新, 余心玎. 国家间政治关系对行业贸易的影响:基于中国的经验研究[J]. 经济学报, 2017(1): 13-40. |

| [17] |

NITSCH V. Die another day:duration in german import trade[J]. Review of world economics, 2009, 145(1): 133-154. DOI:10.1007/s10290-009-0008-3 |

| [18] |

BRENTON P, SABOROWSKI C, VON UEXKULL E. What explains the low survival rate of developing country export flows?[J]. The world bank economic review, 2010, 24(3): 474-499. DOI:10.1093/wber/lhq015 |

| [19] |

HESS W, PERSSON M. Exploring the duration of EU imports[J]. Review of world economics, 2011, 147(4): 665-692. DOI:10.1007/s10290-011-0106-x |

| [20] |

GULLSTRAND J, PERSSON M. How to combine high sunk costs of exporting and low export survival[J]. Review of world economics, 2015, 151(1): 23-51. DOI:10.1007/s10290-014-0204-7 |

| [21] |

邵军. 中国出口贸易联系持续期及影响因素分析——出口贸易稳定发展的新视角[J]. 管理世界, 2011(6): 24-33. |

| [22] |

陈勇兵, 李燕, 周世民. 中国企业出口持续时间及其决定因素[J]. 经济研究, 2012(7): 48-61. DOI:10.3969/j.issn.1672-6995.2012.07.016 |

| [23] |

杜运苏, 杨玲. 中国出口贸易关系的生存分析:1995-2010[J]. 国际贸易问题, 2013(11): 14-23. |

| [24] |

李永, 金珂, 孟祥月. 中国出口贸易联系是否稳定?[J]. 数量经济技术经济研究, 2013(12): 21-34. |

| [25] |

谭晶荣, 童晓乐. 中国与金砖国家贸易关系持续时间研究[J]. 国际贸易问题, 2014(4): 90-100. |

| [26] |

舒杏, 霍伟东, 王佳. 中国对新兴经济体国家出口持续时间及影响因素研究[J]. 经济学家, 2015(2): 16-26. |

| [27] |

BESEDEŠ T, PRUSA T J. Product differentiation and duration of US import trade[J]. Journal of international economics, 2006, 70(2): 339-358. DOI:10.1016/j.jinteco.2005.12.005 |

| [28] |

CHEN W C. Innovation and duration of exports[J]. Economics letters, 2012, 115(2): 305-308. DOI:10.1016/j.econlet.2011.12.063 |

| [29] |

PETERSON E B, GRANT J H, RUDI-POLLOSHKA J. Survival of the fittest:export duration and failure into United States fresh fruit and vegetable markets[J]. American journal of agricultural economics, 2017, 100(1): 23-45. |

| [30] |

林常青, 张相文. 中国-东盟自贸区对中国出口持续时间的影响效应研究[J]. 当代财经, 2014(7): 99-109. |

| [31] |

潘家栋. 人民币汇率变动对出口持续时间的影响:以中美农产品出口为例[J]. 国际经贸探索, 2018(9): 97-112. |

| [32] |

CHANEY T. The network structure of international trade[J]. American economic review, 2014, 104(11): 3600-3634. |

| [33] |

MELITZ M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6): 1695-1725. DOI:10.1111/1468-0262.00467 |

| [34] |

SEGURA-CAYUELA R, VILARRUBIA J M. Uncertainty and entry into export markets[R].Bank of spain working paper, 2008.

|

| [35] |

KEOHANE R O. After hegemony:cooperation and discord in the world political economy[M]. Princeton: Princeton university press, 2005.

|

| [36] |

CREUSEN H, LEJOUR A. Market entry and economic diplomacy[J]. Applied economics letters, 2013, 20(5): 504-507. |

| [37] |

张建红, 姜建刚. 双边政治关系对中国对外直接投资的影响研究[J]. 世界经济与政治, 2012(12): 133-155. |

| [38] |

VISSER R. The effect of diplomatic representation on trade:a panel data analysis[J]. World econ, 2019, 42: 197-225. DOI:10.1111/twec.12676 |

| [39] |

YAKOP M, VAN BERGEIJK P A G. Economic diplomacy, trade and developing countries[J]. Cambridge journal of regions, economy and society, 2011, 4(2): 253-267. DOI:10.1093/cjres/rsr002 |

| [40] |

HESS W, PERSSON M. The duration of trade revisited[J]. Empirical economics, 2012, 43(3): 1083-1107. DOI:10.1007/s00181-011-0518-4 |

| [41] |

JENKINS S P. Easy estimation methods for discrete-time duration models[J]. Oxford bulletin of economics and statistics, 1995, 57(1): 129-136. |

| [42] |

阎学通, 周方银. 国家双边关系的定量衡量[J]. 中国社会科学, 2004(6): 90-103. |

| [43] |

OBASHI A. Stability of production networks in East Asia:duration and survival of trade[J]. Japan and the world economy, 2010, 22(1): 21-30. |

| [44] |

RAUCH J E. Networks versus markets in international trade[J]. Journal of international economics, 1999, 48(1): 7-35. |

| [45] |

MARTINCUS C V, ESTEVADEORDAL A, GALLO A, et al. Information barriers, export promotion institutions, and the extensive margin of trade[J]. Review of world economics, 2010, 146(1): 91-111. DOI:10.1007/s10290-009-0043-0 |

| [46] |

资树荣. 我国消费品出口贸易发展分析[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2011, 35(2): 52-57. DOI:10.3969/j.issn.1001-5981.2011.02.011 |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22