贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)认为技术进步存在极限,技术进步的实质就是不断转移自身的极限。蒸汽机的功率越高,它的体积越大而超过一定的功率时,受体积增大所引致的成本费用增高影响,它将不再赢利,因此,任何技术的进步或增长都是不可能的,因为体积、效率和费用关联的因素构成一个不可跨越的极限[1]38。根据他的观点,限制技术演化和进步的根本原因是技术本身,而研究技术演化的规律其实质就是研究技术本身。如何从技术本身研究技术演化的规律,这属于技术哲学的研究领域。关于这个研究,需要解决三个重要问题:技术演化的本质是什么?技术演化的方向是什么?技术演化的动力是什么?许多学者已经注意到生物学中许多概念(比如自组织)可以用来借助分析技术演化,但他们的分析存在三个不足:一是反本质主义。不从技术的本质出发去研究,单纯从价值论意义上探讨宏观技术的演化。二是拿来主义。技术和生物属于不同的科学分支,随意套用生物学概念的含义去分析技术。三是反经验主义。玩弄概念,不从客观实际出发。为弥补不足,研究好这个技术哲学问题,需要掌握技术演化规律的研究方法,结合实际经验进行分析。

一、技术演化的本质与研究方法 (一). 技术演化的本质洞悉技术演化的本质是掌握技术演化规律的前提。“演化”英文翻译为evolution,与之相关的中文翻译还有“进化”。“进化”隶属于生物学的范畴,在生物学领域有深刻的内涵,因此从词源分析,可以发现技术的“演化”与生物的“进化”有着同源的联系。这种联系形成的原因有以下两方面:

一是随着生物科学朝着交叉学科方向发展,“进化”概念逐渐被泛化。虽然查尔斯·达尔文的作品通常是现代进化论的出发点,但有趣的是,他并没有在《物种起源》的第一版中使用“进化”这个术语,达尔文“进化”的含义通常指的是随着时间的推移,种群中生物类型的比例的变化。然而在后来科学研究发展过程当中,随着生物学领域之外的其他科学领域所取得的成就越来越多,“进化”的概念也随之被越来越多的人泛化成为关于物种的起源和发展的科学术语,逐渐被人们引入到生物科学之外的科学领域中去解释某一事物或者现象的演变。比如由在生物语境下对博弈数学理论的应用而建立起来的进化博弈论(Evolutionary Game),其理论中的“进化”通常被理解为文化进化,指的是随着时间的推移,信仰和规范的改变。正是因为不同科学发展所带来的成就增多,不同学科间的交流频繁,不仅推动了生物科学朝向交叉科学的发展,还导致了生物科学中的许多概念的泛化,技术演化的命题就是由此泛化而来的。

二是生物进化的阶段和技术演化的阶段具有相似性。生物进化过程中包含如生物的进化、退化、灭绝等阶段,与之相对,技术演化的过程中包含技术的进步、落后、失传等阶段。那么两种不同的演化为何会有相似性的发展阶段?从系统论的分析看,技术演化与生物进化的本质是相同的。生物由单细胞到多细胞、水生到陆生的进化、低级动物逐渐向高级动物的发展,其过程可看作是生物体系统内各内在因素(结构、要素、功能)间简单化与复杂化相互作用的过程。比如,细胞是构成生物体系统的重要内在因素,高等生物由单细胞生物进化而来,而变形虫不仅是单细胞生物,还是一个完整的生命。虽然高等生物与变形虫有着类似的细胞膜和细胞核等结构,然而构成高等生物的细胞是由具有复杂结构的不同种类的细胞所组成,并在细胞的分化过程中,不断实现更加复杂的功能。比如,高等生物中神经细胞所形成的传导刺激功能,这个细胞分化促进生物进化的过程即是生物体系统内在要素复杂化的过程。此外,生物体系统的进化与退化的过程是对立统一的关系,进化离不开退化,退化离不开进化,生物体系统进化的过程中常常包含退化,而生物进化过程中所发生的生物退化的过程是一个简单化的过程。比如,蝙蝠为了适应生存环境进化为依靠超声波回声定位的猎食者,然而由于长期处于黑暗的洞穴之中其视力发生了减退。同样,技术逐渐由简单技术向复杂技术的发展,其过程可看作是技术系统内各内在因素的简单化和复杂化相互作用的过程。比如,发动机技术是构成载人技术系统的重要内在要素,随着发动机技术的不断改良和进步,发动机技术的结构和要素不断趋于复杂化,使得由发动机技术组成的载人技术的功能也不断取得更领先的突破,使得原本简单的载人技术系统所能实现的功能更加复杂和强大。比如,高铁技术的形成是建立在火车技术的基础之上,由于发动机技术的革新,过去的火车其主要动力来源于车头的内燃发动机,光靠一个车头来拉动整列火车,然而其所能产生的拉动速度是有限的,并且因为主要依靠燃烧石化燃料产生动力,会对环境产生一定程度的污染。后来随着发动机技术的进步,诞生了永磁牵引电机,这种发动机依靠电能,可以产生巨大的牵引力,成为高铁诞生的重要前提。它不仅能极大程度地提升远距离载人的运输速度,还不会对环境产生污染。永磁牵引电机与传统内燃发动机相比,其具备更加复杂的结构和要素,因而其所能实现的功能更加强大。此外,永磁牵引电机的诞生突破了传统发动机依靠石化燃料的局限,从某种程度上看,这是发动机技术系统内在要素退化过程,但实则是一个具有重要意义的进步。技术系统中技术系统的简单化与复杂化的过程是对立统一的关系,技术系统的复杂化离不开简单化,简单化离不开复杂化,技术系统复杂化的过程也包含简单化。

因此,技术演化的本质是技术系统内各内在因素间的简单化和复杂化相互作用的过程,技术系统的复杂化与简单化是对立统一的关系。

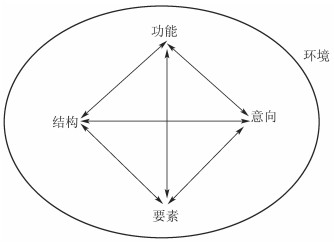

(二). 技术演化的研究方法掌握研究问题的方法是剖析技术演化规律的关键。首先,为了揭示技术的演化是什么,需要挖掘出技术演化的本质,这需要从技术本质的维度去考察。如前所述,我们已经知道技术演化的本质是技术系统内各内在因素间的简单化和复杂化相互作用的过程,然而技术演化的过程是作为这个过程的本体——技术,其本质是什么就成了解开技术演化规律的钥匙。乔治·巴萨拉认为“技术和技术发展的中心不是科学知识,也不是技术开发群体和社会经济因素,而是人造物本身”[2]32。根据他的观点,可以理解为技术的本质可以从技术人工物(technical artifacts)身上找到答案。技术的本图 1人工物的系统模型质应是构成技术人工物本身的内在因素和外在因素,其中内在因素的影响作用是更为主要的。内在因素包括技术的结构、要素、功能、意向,外在因素包括环境。从技术本质维度去研究技术人工物本身,应根据系统论思想,从技术人工物本身出发,从技术的结构、要素、功能、意向四个因素去研究技术人工物的所有问题(包括技术演化的规律问题),其研究路径需要借助技术人工物系统模型进行分析。该模型不仅弥补了2001年克劳斯(P.Kroes)和梅耶斯(Mejiers)提出的技术哲学新研究纲领——技术人工物二重性的不足,还完善了技术哲学研究由二重性向系统性研究的转向,揭示了对技术哲学内部研究的分析技术哲学进路,如图 1所示[3]29-51。

|

图 1 人工物的系统模型 |

其次,在掌握技术演化本质的基础上,运用复杂性科学和进化论思想相结合的方法,提炼出技术演化的规律。这里涉及两个问题需要解决:第一,复杂性科学是什么?因为复杂性科学的形成与发展与系统科学有着密不可分的关系,所以关于复杂性科学是否是科学,目前尚处于争论之中。需要指明的是,在目前的国际文献中,复杂性科学和复杂系统科学,或复杂系统研究这几个概念是同时并用的[4]7-11。有的学者,如范冬萍[5]、闵家胤[6]等甚至主张只有复杂性研究,没有复杂性科学。本文中复杂性科学是系统科学的高阶状态。所谓高阶状态,主要表现为研究对象的高阶。复杂性科学和系统科学的研究对象不变,依然是系统,然而复杂性科学的研究对象内在因素的复杂化程度比系统科学要高。因此,复杂性科学的研究方法的实质是系统科学方法的高阶版,运用时需要多考虑系统内在因素的复杂性维度。第二,如何将复杂性科学和进化论思想相结合?结合的过程是一个学科交叉研究的过程,找到两个不同科学(生物和技术)之间的结合点是关键。Boulcding说:“科学的分支越多, 学科之间的交流就越少, 那么由于缺乏相关交流而导致整个知识进程放缓的可能性就越大。由专业化而导致的科学家失聪就意味着那些应该了解别人知道的东西的人,由于缺乏一双触类旁通的耳朵,而无法听到其他的声音。”[7]289在他看来,跨学科的交流对科学的发展是极其重要的。虽然生物学和技术学都是科学的分支,二者交流变少,但依然存在交流的结合点。作为“一般系统论”主要创始人的Bertalanffy相信各种不同的科学中都有相似的系统规律,并且这些规律都具有同构性或者相同[8]87。在后来建立“一般系统论”的过程中,他始终旨在通过发现不同科学领域的同构性规律以求达到科学的统一。根据他的观点,进化论思想与技术演化的结合点应在于系统规律,而系统规律是指在系统论的框架以不同分支科学为对象提炼出来的规律,而规律的同构性,是指这些不同分支科学中都能发现类似的系统内在因素(结构、要素、功能)。因此,借鉴生物学概念分析技术之前,应先用系统论的框架提炼进化论思想中的系统规律。

二、技术演化的方向从过程角度看,技术系统的演化是一个动态的过程,它有自己的发展方向,物种的进化亦是如此。根据进化论,由于食物和生存空间的局限,物种容易产生繁殖过剩的情况,所以要想获得存活的生物就必须进行生存的斗争。存活物种的新种和亚种的形成则是源于那些经历长期的自然选择而活下来的显著变异个体,这些个体原本处于同一群体中,在这些群体中个体原本只存有微小变异,但在后来的生存中逐渐能够适应环境,淘汰掉了不利变异的个体部分,最终存活下来,并繁殖后代,成为变异的新种和亚种。比如,人类由古猿进化而来,在几千年的历史中,因为生存环境的因素影响,人类在为了生存而斗争的过程中逐渐发生了直立行走、大脑容量增加等进化过程,其中被自然选择的优良基因通过人类间的交配行为得以遗传、繁衍至今,形成了今天的人类。由此可以得出,影响物种进化方向的内在因素主要有遗传和变异,而影响其进化方向的外界因素是外界生存环境,演化的方向是朝向适应自然生存的方向。然而这样的分析,未从系统论角度揭示出物种进化的本质,因而不能直接取用进化概念用来分析技术。下面将依据上述研究方法展开分析。

用系统论框架分析生物的进化过程,提炼系统规律。因为本文着重从系统内在要素构建技术与生物二者间的联系,所以暂不考虑系统之外环境因素的影响。根据系统论和进化论思想,我们将进化过程中的物种和技术看作系统来研究。影响物种进化方向的内在因素主要有结构、要素、功能,其中遗传和变异的载体为基因,相当于生物系统中的要素,而结构表征物种的“身”(body),相当于物种的物质基础,功能为“身”的功能,相当于物质基础所体现的功能。影响技术演化方向的内在因素主要有结构、功能、要素和意向,其中技术知识是技术系统的要素;技术的物质基础是技术系统的结构;技术物质基础显现出来的功能则是技术系统的功能;而技术的意向是人作为设计者所赋予的,在技术由设计到被制成的过程中,人的意向就渗透到技术的结构、要素、功能之中,使原本抽象的意向变成实在的意象。

在生物进化和技术演化过程中,系统的内在因素发生了关键性的变化:

(1) 从要素看,基因进化的过程主要是从简单到复杂,表现为基因种类数增多。大约6百万年前,非洲人猿分化成两个截然不同的物种,一个物种在日后经过许多中间物种之后演化成人类,另一个物种也经历了同样的阶段,但最后成为现代的黑猩猩。将二者的染色体比对来看,可以发现黑猩猩有24对染色体,而人类只有23对[9]8-11。由此,如果将非洲人猿看作第一代物种,人类和黑猩猩看作第二代物种,可以发现灵长类物种由第一代进化到第二代的结果就是染色体种类的数目发生了变化,由一种进化为两种。

从系统论框架分析,因为染色体主要组成为DNA和蛋白质,是遗传信息的载体,所以其可被看作构成生物体系统的要素。在进化过程中,要素的种类数目增多的过程,就是一个由简单到复杂的过程。技术知识和基因进化的特征一样。正如布莱恩认为:“新技术在某种程度上一定是来自之前已有技术的新组合。”[10]14iPhone Ⅹ和iPhone 8属于苹果公司同一代产品,二者的关系好比人类和黑猩猩,而iPhone 7好比非洲古猿。通过三者的产品参数,我们能轻而易举发现iPhone Ⅹ和iPhone 8都继承了iPhone 7中的技术,比如苹果公司的芯片技术。在演化升级的过程中,技术知识种类的数量也在增多,iPhone Ⅹ和iPhone 8比iPhone 7多了人脸识别和双摄像头的技术功能。

(2) 从结构看,“身”的进化过程主要是从简单到复杂,表现为“身”的结构组织变得更加有生命力。动物从无脊椎动物进化到脊椎动物,是动物史上一次进化的飞跃[11]3-5。为何有脊椎动物比无脊椎动物复杂?因为脊椎动物的内骨骼随着动物的成长而不断增生,它是一种活的组织。有的无脊椎动物也有骨骼,但它们的骨骼与脊椎动物的内骨骼性质不同,称为外骨骼,具备这种骨骼的无脊椎动物与具备内骨骼的脊椎动物相比,身体的结构不够强健有力,缺乏生命力,只能起到支撑身体、保护身体的作用,并且在很大程度上限制了动物活动和生长的能力。比如像贝壳、虾等的甲壳就是外骨骼,它们覆盖在身体的表面,只是没有生命的硬壳。

从系统论框架分析,因为脊椎一般是动物的身体支撑,所以它相当于物种的结构。在物种进化的过程中,脊椎动物的内骨骼与无脊椎动物的外骨骼相比,其组织结构变得更加有生命力的过程,是一个由简单到复杂的过程。技术的物质基础和物种“身”的进化过程特征是一样的。比如iPhone Ⅹ搭载的A11 bionic芯片其组织结构就比iPhone 7的A10 fusion要更复杂。A10 fusion CPU中的高性能核心和能效核心在A11 bionic芯片中获得迭代更新,增加了两个新的核心以及不对称多处理功能,使得这个芯片可以一次运行6个核心,并且在A11 bionic芯片中,神经引擎作为A11 bionic芯片新增的结构,赋予了A11 bionic芯片组织结构更加智能的功能,这种智能是生命力的体现。

(3) 从功能看,“身”功能的进化过程也相当于从简单到复杂,表现为“身”可实现的功能更加复杂和高级。任何系统的功能离不开其要素和结构,功能的载体是要素和结构,要素和结构可以称得上是功能得以实现的物质基础,因此功能的进化与结构和要素存在密不可分的联系。脊椎动物由无脊椎动物进化而来,虽然其物种的身变得更加复杂,但是其身所能实现的功能也变得更加复杂。脊椎动物的特征在于它高度发达和集中的神经系统,促使其具备进一步向人类发展的能力。人类和黑猩猩都是从非洲人猿进化而来的,伴随其物质的要素变得更加复杂,其身所能实现的功能也更加高级。人们曾利用手语对黑猩猩进行了斯坦福比奈智商测试(Standford-Binet IQ test),结果显示,黑猩猩的智商在85~95,这与人类儿童平均的智商几乎相同[12]92。因而,它们聪明的大脑(相当于“身”)所表现出来的日常功能比非洲人猿要高级得多,而人与非洲人猿相比,能力自然不言而喻。

从系统论框架分析,技术的物质基础显现出来的功能和物种身的功能进化特征是一致的。因为技术的功能随着技术要素和结构的由简单到复杂的变化,所以其物质技术可实现的功能更加复杂和高级。由于制造一台iPhone Ⅹ所需的知识种类增加和零部件组织结构变得更加复杂,因而iPhone Ⅹ可实现的功能相较于iPhone 7来说,不仅更加高级复杂,还使得iPhone Ⅹ的表达更加智能。比如,A11 bionic CPU中包含了各种前沿的先进技术知识和复杂智能的尖端结构,它能轻松支持人脸识别的图像处理,实现用户面部的3D读取与处理。通过神经网络训练的配合,face ID失误率仅为百万分之一,远小于touch ID的五万分之一。

(4) 从意向看,有学者指出技术人工物的意向性表现为被指和能指两种状态[13]。所谓被指,即技术的意向来源于人,而人的意向是关于抽象的存在。当这个抽象的存在注入技术之中时,技术便诞生,技术的意向便被人所赋予,人的意向便有了物质基础,而能指为这种物质基础决定了技术意向并不仅是意识问题,而是实践问题。技术的意向具有传递性,并不会因为技术的变现而随之消失,技术的意向会帮助人类更加有效地改造世界,加深对世界更高层次的认识,并且随着技术的演化,技术的意向会逐渐从简单趋于复杂。比如,依靠深度学习(deep study)为基础所形成的人工智能技术(如智能手机、音响等设备),随着人们的持续使用,对智能设备付诸越来越多的意向性,通过深度学习,不断进行技术要素的自我革新,实现更加符合使用者个性化、复杂和智能的功能。这个智能功能的技术形成过程是技术意向性的被指和所指复杂化的过程。

此外,技术系统的演化过程中也存在简单化过程,但这个过程一般只发生在技术系统的部分中,并不能决定技术整体的大方向。因而,通过分析发现生物和技术系统的内在因素在演化过程中都发生了变化,其各因素变化的方向共同决定了生物和技术的演化方向——趋向复杂化。在技术系统演化的过程中,技术知识具有遗传性特征,技术知识种类的数量会增多,技术物质基础的组织结构会变得更有生命力,技术物质基础组织结构可实现的功能会变得更加复杂和高级,以及技术的意向性会变得更加智能,此过程是一个由简单趋向复杂化的过程。

三、技术演化的动力荷兰学者舒尔曼认为:“如果不从马克思主义哲学的观点出发来考察技术的发展,那么,任何技术和未来的研究都将是不完备的。”[14]246关于技术演化的动力问题,马克思早有阐述。比如,“简单的工具,工具的积累,合成的工具,仅仅由人作为动力,即由人推动合成的工具,由自然力推动这些工具;机器,有一个发动机的机器体系;有自动发动机的机器体系——这就是机器发展的进程”[15]626,“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即谋生的方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”[16]222。恩格斯认为:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比10所大学更能把科学推向前进。” [16]648从中可以发现:首先,马克思积极肯定人是技术演化动力中的一个重要因素,在他看来,技术演化的根本原因在于人在社会实践中运用技术的能动作用,社会实践会使人们对技术认识提升,促进技术的演化产生重要作用。其次,马克思将技术的演化与人类的生活实践相联系,从制度、生产力、生产关系等方面证明了技术演化和人类的社会生活的生产发展息息相关,技术的发展除了会对社会生产力的提高产生促进作用,还会对社会制度的变革产生重要影响。

毫无疑问,马克思关于技术思想论述具有举足轻重的意义。马克思主义技术思想逐渐成熟以后,学者对技术展开研究增加了新的视角——技术与社会,其中,产生较为广泛影响的理论当属技术决定论(Technological Determinism)和社会建构论(Social Construction),两个理论虽然相互对立,但共同促进了技术研究的深入发展。技术决定论的主要代表人为弗兰西斯·培根、雅克·埃吕尔和兰登·温纳等人,它的核心思想是“技术自主”。对于技术如何演化,其主张是技术已经成为人类赖以生存的特定环境,它是人工的、自主的、在一个封闭环境内自我决定的,并且独立于人类的干预而自我决定,按照一定因果的、而非目的导向的过程演化的。在他们看来,技术不但决定了其自身的演化,还决定了社会的发展,在技术面前,技术的自主性要优先于人的自主性。与之相对,社会建构论的主要代表人物为Mackenzie和Wajcman等人。他们极力反对技术决定论的“技术自主”核心思想,强调社会因素的建构对技术的演化起着重要作用,并主张“技术的形成和演化与历史、经济等社会因素密切相关”[17]5,不依赖于技术内部的自主力量来实现演化。当然,二者的争论内容不仅局限于此,两个学派代表人物的互相争论在过去很长的一段时间里,共同推动了人们对技术演化问题的关注。

人在社会实践中运用技术的能动作用, 以及社会因素都是促进技术演化的重要原因,然而这些原因包括后来在西方形成的技术主义与制度主义的相关争论过程中所得出的结论,都并未从技术本身的角度,结合系统论的分析方法,围绕技术的本质去展开进一步探究,以致其对技术的演化研究是不够深入的。为此,笔者认为从技术本质看,结合系统论的分析方法,技术演化的这种趋向性的动力来源于技术系统的内在矛盾。主要包括:

(1) 技术系统各内在因素的演化速度各不相同的矛盾。这个矛盾影响新技术诞生的时间长短。一般情况下,技术结构演化的速度要比技术要素更快一些,技术功能的发展速度最慢。一个成形的技术系统往往由多个子系统构成,当从整体视角看系统时,子系统相当于大系统的物质基础,可看作结构;当以部分视角看系统时,子系统仍然具备系统的内在因素。正是由于技术系统内的结构、要素、功能复杂化速度不同的矛盾,影响了技术趋向复杂化发展的时间,对新技术诞生产生了影响。比如,手机作为一个成熟的技术系统,其中的芯片就相当于这样的子系统。苹果公司硬件技术高级副总裁Johny Srouji说当苹果设计芯片的时候,会放眼三年后。也就是说,A11 bionic芯片的研发早在苹果发售iPhone 6、人们刚用上A8芯片的时候就开始了。中间虽然也研发出了iPhone 6S的A9芯片和iPhone 7的A10芯片,但因为组成芯片系统的技术知识比物质基础(材料)的演化速度更慢,最终还是迫使iPhone Ⅹ和iPhone 8的诞生足足晚了3年。

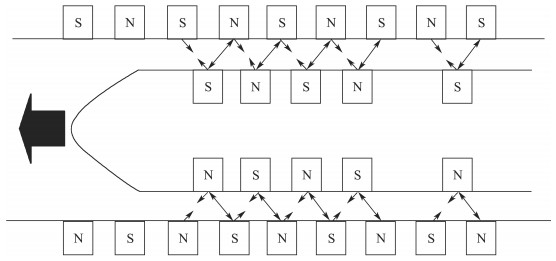

(2) 技术系统内在因素的复杂化与简单化之间的矛盾。首先,由于科学的分支发展,“退化”概念也避免不了和“进化”一样被泛化的命运,与进化相对,退化的过程可以看作是一个由复杂到简单的简单化过程。退化论的创始人Buffon为了论述所有的四足动物可能来自于同一个根源,认为“在时间的延续中,这个根源通过进化和退化,产生了所有其他动物” [18]355。Buffon认为,物种“退化”的过程,也可看作物种进化。梳理物种进化的过程,我们会惊讶地发现,物种的进化过程中,退化无处不在。比如人的智齿虽然失去了功能,但内部的结构仍然是完整的,从系统论框架分析,这是一种功能的简单化过程。除此之外,还存在要素的简单化。如濒危动物灭绝导致的基因种类减少,结构的简单化,人类尾巴的退化。因此,整体进化和部分退化二者形成的矛盾成为推动今天物种演变的动力。其次,技术演化的过程中,技术系统各因素中也存在简单化。根据系统论框架分析:量子计算机有了肖尔发现的分解大数质因子的快速算法,有可能将一个复杂的NP(non-deterministic polynomial)类问题(可以在多项式的时间里求解的问题)转化为易解的P(polynomial)类问题(可以在多项式的时间里验证一个解的问题)[19]101。从整体看,是一个将技术知识简单化的过程;从部分看,开发算法所需的知识种类实则更加复杂。芯片制造商(如英特尔、AMD等公司)生产的芯片上每个晶体管的体积变得非常微小,从整体看,是一个技术结构组织简单化的过程,但其所集成的晶体管数量已达到了空前的水平,甚至一个针尖上可以容纳30 00万个45纳米大小的晶体管;从部分看,却又是一个技术结构组织更加复杂化的过程。因为技术功能需要依托技术要素和技术结构为基础才能实现,将磁悬浮列车与原来的火车进行比较分析可以发现:因为磁悬浮的动力来源于轨道,而不是列车,所以磁悬浮列车省去了传统发动机的结构和关于传统发动机的知识,自然也丧失了发动机的功能。从部分看,这是技术功能简化的过程;但从整体看,根据磁悬浮列车驱动原理,创造列车又产生新的要素和结构,实现更加复杂的磁悬浮功能,是一个技术功能更加复杂化的过程, 如图 2所示[20]45。因此,技术系统中整体复杂化和部分简单化二者之间的矛盾,是推动技术发展的动力。

|

图 2 日本ML磁悬浮列车驱动原理图 |

综上,技术演化的规律,从技术本质维度看,技术演化的本质是技术系统内各内在因素间的简单化和复杂化相互作用的过程。技术系统的复杂化与简单化是对立统一的关系。从整体看,技术系统演化的方向是趋向复杂化。从本体论视角看,技术演化的动力主要来源于技术系统的内在矛盾。

| [1] |

贝尔纳·斯蒂格勒.技术与时间: 爱比米修斯的过失[M].裴程, 译.南京: 译林出版社, 2000.

|

| [2] |

乔治·巴萨拉.技术发展简史[M].周光发, 译.上海: 复旦大学出版社, 2000.

|

| [3] |

吴国林. 论分析技术哲学的可能进路[J]. 中国社会科学, 2016(10): 29-51. |

| [4] |

齐磊磊. 系统科学、复杂性科学与复杂系统科学哲学[J]. 系统科学学报, 2012, 20(3): 7-11. |

| [5] |

范冬萍. 系统复杂性研究的新起点与新挑战——全国"复杂性与系统科学学会研究会"成立大会暨学术研讨会综述[J]. 自然辩证法研究, 2002(4): 75-77. |

| [6] |

闵家胤. 关于"复杂性研究"和"复杂性科学"[J]. 哲学动态, 2003(7): 10-11. DOI:10.3969/j.issn.1002-8862.2003.07.003 |

| [7] |

BOULDING K E. General systems theory-the skeleton of science[J]. Management science, 1956, 2(3): 197-208. DOI:10.1287/mnsc.2.3.197 |

| [8] |

BERTALANFFY L V. General system theory[M]. New York: George Braziller, 1973.

|

| [9] |

史蒂夫·奥尔森.人类基因的历史地图[M].霍达文, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.

|

| [10] |

布莱恩·阿瑟.技术的本质——技术是什么, 它是如何进化的[M].曹东溟, 王健, 译.杭州: 浙江人民出版社, 2014

|

| [11] |

周明镇, 刘玉海, 孙艾玲, 等. 脊椎动物进化史[M]. 北京: 科学出版社, 1979.

|

| [12] |

雅尼娜·拜纽什.动物的秘密语言[M].平晓鸽, 译.长沙: 湖南科学技术出版社, 2017.

|

| [13] |

杨又, 吴国林. 技术人工物的意向性分析[J]. 自然辩证法研究, 2018, 34(2): 31-36. |

| [14] |

E·舒尔曼.科技文明与人类未来——在哲学深层的挑战[M].李小兵, 谢京生, 张锋, 等译.北京: 东方出版社, 1995.

|

| [15] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集(第一卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2009.

|

| [16] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第一卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2012.

|

| [17] |

DONALD MACKENZIE, JUDY WAJCMAN. The social shaping of technology[M]. Philadelphia: Open university press, 1985.

|

| [18] |

BUFFON G L L, PIVETEAU J, FRéCHET M, et al. Oeuvres philosophiques de Georges-Louis Leclerc de Buffon[M]. Paris: Press France Universitaires, 1954.

|

| [19] |

吴国林. 量子技术哲学[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2016.

|

| [20] |

魏庆朝, 孔永健. 磁悬浮铁路系统与技术[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2003.

|

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22