全球竞争背景下,创新被视为实现经济增长和增强竞争力的主要驱动力。2018年6月,美国制裁中兴通讯股份有限公司,禁止与其芯片贸易,导致其上半年亏损逾78亿元;2018年12月,华为技术有限公司CFO孟晚舟在加拿大被捕,2019年5月华为遭遇美国禁令,中美贸易摩擦不断升级;此外,新一轮技术变革和顾客需求升级也使企业面临着更加复杂和不确定的市场环境。因此,企业需要提升创新能力去推动技术进步、产品研发和市场开拓,获得更好的创新绩效和竞争优势,更好地适应外部环境[1-3]。

当前我国处于经济转型时期,企业发展面临着市场、政策、技术、制度、环境等多种不确定性因素[4-10]。具体表现为:第一,市场经济发展不完善,价格机制与竞争机制引导资源配置的效率较低[4-6];第二,知识产权的保护力度不够,法律制度的空缺导致产权归属争议问题严重[4, 7];第三,政府仍掌控较多的稀缺资源和战略资源,如石油、天然气、税收等,使得部分行业的准入门槛较高[8-9];第四,截至2019年我国企业整体上在创新研发投入方面落后西方发达国家,研发强度低于7%的全球企业研发投入平均水平[10]。我国很多企业未能实现关键性技术突破,重要部件仍依赖进口;企业所进行的技术创新更多体现的是对产品和工艺进行局部改善,而非核心技术突破,表明我国企业的自主创新能力薄弱。此外,第三轮产业转移使得我国企业的廉价劳动力成本优势逐渐削弱。同时,外部环境的变化也为企业发展带来了挑战与机会。例如,经济的发展使得国内消费者更加偏好高质量的产品与服务,顾客需求提升使得市场结构发生改变,企业迫切需要加快创新,改善产品与服务,提高市场份额。政府为缓解经济下滑的压力,出台了一系列优惠政策,为企业发展创造较多的“政策诱导”机会[11],以释放转型期间的经济活力。例如,2019年1月,政府推出针对小微企业的普惠性减税措施,央行扩大定向降准的优惠政策,进一步支持中小企业的发展。因此,经济转型期间企业既面临市场、技术的不确定性,也面临政策和制度的不确定性。这些因素促使企业重视内外部环境,进一步思考如何提升创新能力。

创新能力是企业整合内部资源、能力和外部投入,推动企业适应外部环境和取得竞争优势的关键因素[2, 12-15]。在彭博社发布的2019年全球创新指数排名中,中国位列17,这从侧面解释了我国成为全球第二大经济体的原因。创新能力结构是复杂的、多维的,由此解释了企业创新能力强弱关系;企业采取多样化的创新比单一创新更能反映出企业创新能力[2, 16]。吸收能力作为创新能力的重要组成部分[17],是指企业识别有价值的新信息并对其吸收同化,进而用于商业目的的能力;产品创新能力是指企业提供差异化产品或服务以提高顾客满意度的能力;过程创新能力是指企业进行过程创新以提高绩效的能力;技术创新能力是企业识别机会、理解和预测竞争对手的技术策略,并评估当前新兴技术的能力[8],管理创新能力是指企业协调内外活动的能力,涉及质量管理、人力资源管理和项目管理[19-20]。

基于经济转型的特殊情境,陈力田和许庆瑞从战略柔性、组织柔性和技术创新能力3个维度研究了中小制造企业的创新能力[21]。陈力田和吴志岩从能力增强型学习和能力破坏型学习两个角度阐述了企业创新能力重构过程[22]。此外,江诗松等学者以吉利汽车集团和上汽汽车集团两家企业为例,揭示了转型经济背景下开放式学习机制对不同所有制的后发企业提升创新能力的影响[23]。现有文献因研究目的的差异导致对创新能力的度量具有偏差,同时,企业内外部环境的变化以及企业资源集聚程度的差异,都迫使企业精炼创新能力结构,以挖掘内在构成要素。因此,本研究针对当前经济转型期间企业面临的机遇与挑战,通过挖掘创新能力结构属性来探究创新能力对企业的影响,进而提炼出企业创新能力结构的主题设计内涵,然后通过初始化量表、提纯量表和检验量表三阶段的研究开发出转型经济情境下创新能力结构测度量表。本研究借“中国情境化”深入挖掘创新能力结构概念,为当下中国企业提升创新能力提供理论支持。

二、转型经济情境下企业创新能力结构的理论框架构建本研究前期运用扎根理论,针对创新能力,收集文献并对其进行系统分析。通过对CMR、MS、JMS、AMR、SMJ、AMJ、ASQ等7个管理学顶级外文期刊与JSBM、IJMR、E & RD、R & DM等创新管理领域专业性期刊的关于创新主题的文献进行编码①,提炼出外部利益相关者、企业内部创新能力、协同效应、能力刚性、创新演化路径、整体创新能力与创新子能力7个要素,得出创新能力协同度、创新能力中心度与创新能力强度是企业创新能力结构的核心逻辑。创新能力协同度注重利用企业内外部资源,创新能力中心度聚焦企业创新能力演化路径,创新能力强度关注创新子能力。编码提取见表 1。

① CMR、MS、JMS、AMR、SMJ、AMJ、ASQ、JSBM、IJMR、E & RD和R & DM分别是期刊California Management Review(《加州管理评论》)、Management Science(《管理科学》)、Journal of Management Studies(《管理研究》)、Academy of Management Review(《管理评述学会》)、Strategic Management Journal(《战略管理》)、Academy of Management Journal(《管理学会》)、Administrative Science Quarterly《行政科学》(季刊)、Journal of Small Business Management(《小企业管理》)、International Journal of Management Reviews(《国际管理评述》)、Entrepreneurship & Regional Development(《创业与区域发展》)和R & D Management(《研发管理》)的缩写。

| 表 1 创新能力结构构成要素的编码提炼 |

从协同创新的视角来看,企业通过分工协作展现专业化优势以集聚资源、获得互补性的知识和技能是创新成功的有效方法[1, 24]。共享经济时代,企业创新能力的提高既依赖于企业内部各部门之间的紧密协作,也受外部利益相关者的影响。企业与政府和高校等科研机构的合作成为协同创新的重要表现形式[25-26]。此外,企业也通过战略联盟形成区域创新网络,凭借在网络中的有利位置与更多的合作伙伴互动,由此获取更多互补的资源、信息和知识,提高创新效率[1, 27]。企业通过与客户、供应商、大学、科研机构等形成的社会经济网络的沟通[28-30],促进了知识、资源、信息、技术在社会间的流动。企业获取跨界知识,并对其吸收、内化,促进企业开发新产品与提供新服务,提升了创新能力和竞争优势[1, 3, 19, 31-33]。此外,企业间的关系强度和信任影响了隐性知识的转移,进而影响企业技术发展、创新能力发展和绩效提升[1]。

协同创新不仅涉及企业与外部组织的交流合作,也涉及企业内部各部门的交流合作。创新能力的提升是一个渐进的过程,需要不断吸收新知识、新技术、新信息,使之转变为企业的独特资产。企业对资源的理解与利用程度依赖于企业内部各部门的协作。例如,技术专家和研发人员要更好地吸收复杂的知识与技术,才能提高企业创新能力[17, 24]。他们熟悉企业需求和组织流程,形成了企业内部的非正式网络[28]。非正式网络是企业进行垂直整合、实现创新的重要手段,它能加快隐形知识、资源、技术、经验跨部门的流动,使各创新要素在创新过程中得到内化、整合、补偿与激励,并发生持续的相互作用,以实现创新融合[17, 27, 35-36]。因此,创新能力协同度是企业通过构建内外部社会关系网络来吸收、整合和内化互补性信息、知识和技术等资源,实现协同创新,从而提升企业创新能力[3, 27, 30-33, 36]。

(二) 创新能力中心度演化经济学认为创新是一个动态、复杂的过程,创新能力结构的演化具有路径依赖性和历史依赖性[17, 37-39]。企业内部的学习机制构成了其演化的独特路径,该路径遵循企业现有的技术轨道、市场结构和具体的产业动态,具有阶段性差异,从而解释了企业创新的异质性[16, 30, 33, 40-41]。企业的学习机制具有渐进性和路径依赖性特点,因此为创新能力的发展提供了制度稳定性和发展连续性[33],使得创新能力的演化和发展有迹可循。但由于能力固有的惰性和稳定性[42],容易造成企业文化、体制等方面僵化,使企业在面临环境不确定时会表现出不适应性,进而严重阻碍其创新能力的演化[39, 43]。反之,这种能力惰性会促使企业密切关注市场动态,加快技术创新,积累技术技能,由此形成新的、独特的创新例程,帮助企业加快创新能力的转化,增强企业对环境的适应性[42]。企业创新能力结构的演化依赖于企业拥有的众多资源,其中,知识积累与技术成为主导型创新子能力[17]。在知识经济时代,知识不仅是生产要素,也是创新的决定因素[44]。知识积累,特别是难以被竞争对手获取和模仿的隐形知识积累,能够帮助企业获取持续性创新优势;企业内部知识的获取方式、交流模式、分配模式、应用方式和转换方式都影响企业创新能力的发展[1, 17, 19, 45]。因此,企业提高知识整合能力,增强知识的多样性与异质性,有利于企业深化对知识的理解和应用,帮助企业获取更有价值的创新成果,促进新产品、新服务和新技术的研发,提高创新能力和创新绩效[34]。技术作为创新发展的重要工具,嵌入到企业的组织惯例中并随时间推移不断增值[43]。技术积累能够帮助企业提高信息收集和信息处理的效率;技术进步与突破使得企业能够在产品创新中评估和使用新技术,有助于企业实现产品创新并成为技术创新领导者[27, 30, 34, 36, 46]。而处于行业领导地位的企业又能依靠自身拥有的知识、技术基础和话语权,更好地应对技术变革,促进创新孵化[36, 45, 47]。当前,数字技术的发展进一步推动了创新的开放、协作与全球化[34]。例如,华为技术有限公司实现了5G核心技术的突破,成功占领通信领域的技术制高点。因此,企业创新能力中心度从创新能力的演化路径、速度和范围等方面评估了企业整体创新能力的大小[19, 34, 36-38, 45-47]。

(三) 创新能力强度从创新驱动的视角来看,企业整体创新能力是由多个创新驱动因子构成的。创新能力是企业在动态环境中保持繁荣的核心能力,是获取持久性竞争优势的源泉,能够使企业更加精准地预测技术进步带来的商业潜力[17, 48]。企业整体创新能力是一组技能组合[49],由多个创新驱动因子构成,如企业的网络管理能力[11]、市场导向[12]、管理经验[46]、知识积累[17]、财务资本[13]和技术[3]等。企业的网络结构有较强的可塑性与灵活性,能够根据企业的创新需求进行塑造和设计,因而更适合于培养和采用创新,提高企业创新能力[17]。市场导向能够持续反映外部环境和顾客需求的变化,以帮助企业更好地了解市场变化,进而不断调整产品与服务,加快创新能力发展[12]。此外,高层管理团队对企业创新能力也有着重要影响。企业高管的教育背景、管理经验、培训、创新经验或者海外工作经验都能促进企业的资源多样化与知识积累,尤其是专业化人力资源和技术知识的积累[50],使得企业更具创新优势[3, 46]。企业通过知识共享增强知识的多样性和互补性,有利于企业进行模仿创新,提高产品创新能力[2, 17, 19]。此外,技术导向型企业能够先于竞争对手感知到技术机会,推动技术发展和产品研发并开拓新市场[12];企业加大信息技术投入和开展技术协作来提高产品绩效,增强创新能力[3, 12, 13]。尽管不同的创新子能力从不同方面作用于企业的创新能力,但它们的演变和相互作用都会从微观到宏观层面对企业整体创新能力产生影响,进而影响企业的持续性竞争优势[33, 38, 43, 46]。在实际生产中,这些创新子能力的结构比例随企业规模、资源的变化而不断调整,以更好地作用于企业整体创新能力。因此,创新能力强度是企业提炼现有创新驱动要素,对其进行整合以发挥集群优势,进而提升企业的整体创新能力和持续性竞争优势[33, 38, 44, 45, 50]。

三、转型经济情境下企业创新能力结构的量表初步开发确定量表构建目的后,借鉴量表开发程序,本研究利用文献演绎法和半结构访谈法初步确定了初始量表的测量题项,然后通过探索性因子分析提纯量表和验证性因子分析验证量表,进行量表设计与开发。

(一) 编制原始量表测量题项根据已有理论文献研究,界定了创新能力强度、创新能力中心度与创新能力协同度的定义和内涵后,编写备选题项,初步形成项目池,为量表设计打下基础。

创新能力强度主要借鉴了Baum等[33]的企业创新能力基础、Perrow和Best[48]的创新培养、Cohen和Levinthal[17]的知识转化、Martinez-Roman等[2]的多种促进创新能力因素等研究思想与合理内核,提出“我公司的整体创新能力具有较强实力”等4个题项(见表 2)。

| 表 2 转型经济情境下企业创新能力结构的量表 |

创新能力协同度主要借鉴了Chatterji和Fabrizio[29]的企业创新网络、Manso[27]的补偿激励、Howard[35]等的企业内部创新、协作创新等研究思想与合理内核,提出“外部利益相关者之间创新能力共享机制”等4个题项(见表 2)。

创新能力中心度主要借鉴了Baum等[33]的复杂创新过程、Madsen和Leiblein[38]的创新路径依赖性、Zhou和Wu [43]的能力惰性、Cohen和Levinthal[17]的知识积累、Pittaway等[28]的能力之间相互联系、Roy和Sarkar [36]的技术创新领导者等研究思想与合理内核,提出“我公司整体创新能力的演化速度较快”等6个题项(见表 2)。

在对文献进行编码、提纯题项的过程中,能够借鉴的文献有限。为确保创新能力结构的题项设计贴合实际,笔者在文献研读的基础上,于2016年7—9月对6家成立时间在8年以内的企业进行半结构化访谈。6家企业分别涉及3C数码、互联网、电子商务、机器人与生物制药行业,受访者多数是企业总经理、产品经理与合伙人等。访谈的主题有:第一,您认为推动贵公司创新能力提升的因素有哪些?如知识型员工、灵活的组织架构、技术领先优势以及企业高层的战略格局等。这些因素的结构比例是否合理,是否产生了效用最大化?哪些因素对企业的创新能力的提升有较大影响?第二,您认为企业创新能力的提升与演化是否遵循特定的路线轨迹,其演化速度又受到哪些因素的影响?第三,您认为我们的创新能力结构3个维度的测量题项是否与当前企业提升创新能力的实践一致?如果不一致,有何修改建议?创新能力结构的提出对企业创新实践有何影响?

通过与企业核心成员的深度访谈,笔者结合受访者的建议,对题项进行了修改,即合并概念相近的题项,删除内容生僻的题项。根据访谈内容,在创新能力强度增加题项“构成我公司整体创新能力的创新子能力结构比例合理”,在创新能力中心度增加题项“我公司整体创新能力由优化的创新子能力打包而成”,见表 2。此外,受访者认为创新能力结构维度的提出对于当前处于转型经济背景下的企业创新实践有参考价值。基于大环境下企业面临的传统红利消失与中美贸易摩擦带来的不确定性等挑战,以及国家加大对中小企业的资金与政策扶持力度等机遇,创新能力强度、创新能力中心度与创新能力协同度能够有针对性地帮助企业聚焦,并利用自身资源,取得更大的创新成果。

(二) 审议量表题项为了提高初始量表的内容效度,笔者邀请了一位技术创新管理专业方面的教授和一位组织创新管理专业方面的教授对初始量表进行评阅,并提出修改意见。专家讨论后认为,创新能力结构不仅要聚焦企业内部创新驱动因子,也应注重企业间的交流与合作所带给企业的隐性创新驱动因子。因此,进一步对初始量表进行了增添、合并与删减。在创新能力中心度部分,将“构成我公司整体创新能力的子能力具有惰性”和“构成我公司整体创新能力的子能力具有稳定性”合并为“构成我公司整体创新能力的子能力具有刚性”,在创新能力强度部分删除了“构成我公司整体创新能力的子能力具有较大潜力”。最终形成了3个创新能力维度,共16个题项(见表 2)。

四、中国转型经济情境下创新能力结构测量框架修正 (一) 样本与数据2017年3—4月,笔者进行了第一次问卷收集。在南京、北京、天津的科技园以及广州汽车研究院等地发放问卷共270份,此外,小范围发放网络问卷60份,共回收问卷206份,剔除企业年龄低于1年和答案错误明显的问卷,共回收有效问卷190份,问卷回收率为62%,问卷有效利用率为58%。此次问卷收集涉及72家企业,其中,汽车行业回收问卷65份(主要为广州汽车研究院),为本次调研的主导型产业。问卷的基本情况如表 3所示。

| 表 3 样本描述性统计(n=190) |

进行探索性因子分析之前,利用SPSS 23.0软件,对初始量表进行coefficient alpha和item-total可靠性检验,16个题项的CITC值均大于0.5,通过显著性检验。然后进行探索性因子分析,16个题项的KMO检验的MSA值为0.929(>0.7),Bartlett球形检验卡方值为1 564.259(p < 0.01),说明非常适合做因子提取。采用主成分分析法,按其特征值大于1,最大方差法旋转,经过6次迭代后,16个题项共析出4个因子。由于因子4只有“我公司的整体创新能力由优化的子能力整合打包而成”1个题项,而题项“我公司整体创新能力的演化速度较快”在每个维度上的因子载荷均小于0.4,故将它们删除。然后将剩下的14个题项进行第二次探索性因子分析,最终这14个题项共析出3个因子,如表 4所示。3个因子对应的因子载荷均达到0.5以上(>0.4),因子1的特征值为7.257,因子2的特征值为1.344,因子3的特征值为1.009,3个因子的累积方差贡献率为68.644%(>50%)。

| 表 4 中国转型经济情境下创新能力结构主题维度指标的探索性因子 |

在进行可靠性检验前,先对问卷的敏感性进行分析。该研究问卷的量表采用Likert 7点打分法,数字1~7表示从“非常不符合”到“非常符合”,表明问卷填写者的态度整体上是敏感的,有利于我们更好地捕获问卷价值。利用SPSS 23.0软件对表中的3个因子进行Cronbach's α检验,创新能力强度、创新能力中心度和创新能力协同度3个因子的Cronbach's α值分别为0.883、0.859和0.856,表明量表具有较高的内在一致性。

五、中国转型经济情境下创新能力结构测量量表检验为了验证量表的有效性,2017年4—6月进行了第二次更大范围内的样本收集,并对其进行验证性因子分析(CFA),以增强量表的说服力,确保先前探索性因子分析(EFA)所得到的因子结构更加符合当前中国经济情境下的创新能力结构的实践。

(一) 样本描述关于数据采集,我们在长春、天津、大连、上海、深圳、洛阳、兰州等城市的企业发放问卷720份,共回收问卷529份,涉及316家企业。其中,汽车行业回收问卷177份:天津汽车研究中心40份,长春一汽技术研究院39份,洛阳第一拖拉机集团有限公司29份,其他地区汽车企业及研究所66份。其他行业主要包括制造业、通信、互联网等知识密集型企业。剔除企业年龄低于1年、问卷完成率低于75%的问卷15份,有效问卷为503份。问卷回收率为73.47%,问卷的有效率为69.86%。问卷的回收数量、行业覆盖和地区分布相比第一次有较大幅度的提高,样本的代表性增强,基本情况如表 5。

| 表 5 第二次数据收集样本描述性统计(n=503) |

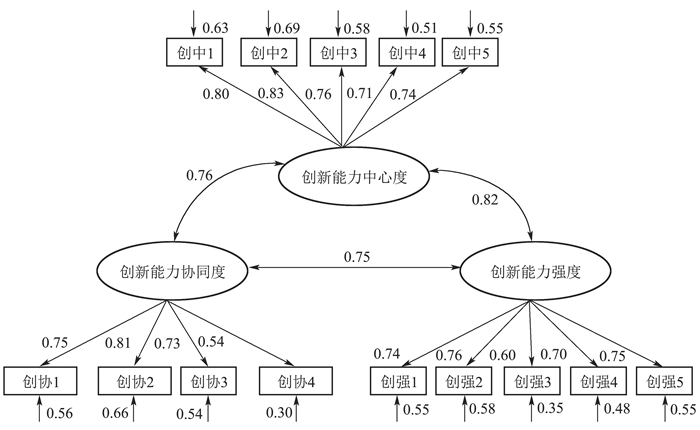

将第一次样本数据所进行的探索性因子分析提纯的14个题项作为观察变量,将创新能力强度、中心度以及协同度3个因子视为潜在变量,构造一阶验证性因子分析检验模型,利用AMOS 21.0软件对模型进行分析,结果如图 1所示。模型的绝对拟合指标:χ2=247.684,df=74, χ2/df=3.347(>2且 < 5),RMSEA=0.068(< 0.9),GFI=0.930(>0.9);相对拟合指标:IFI=0.954,NFI=0.936,RFI=0.921,CFI=0.954,大于0.9的临界值;简约适配指标:PGFI=0.655,PNFI=0.761,大于0.5的临界值。数据结果表明,中国转型经济情景下创新能力结构3个维度具有较好的建构效度,3个因子与14个题项存在一定的稳固性关系;模型的拟合度较好,探索性因子分析的结论得到验证。

|

图 1 中国转型经济情境下创新能力结构测度模型的验证性因子分析 |

为了探索量表的实践适用性,需验证模型的信度与效度。对第二次数据收集的503份样本进行信度检验,结果参见表 4,创新能力强度、创新能力中心度以及创新能力协同度3个因子的Cronbach's α值分别为0.834、0.878和0.801(>0.6),组织信度(CR值)分别为0.935 4、0.979 3和0.905 2(>0.5),表明量表的内在质量较好。此外,图 1显示的所有观察变量对应的潜在变量的路径系数都在0.5以上,表明模型的适配度良好。接着利用已知结构方程模型中的因子载荷计算平均方差抽取量(AVE), 进行判别效度检验。结果表明,创新能力强度、创新能力中心度以及创新能力协同度AVE值分别为0.506、0.609和0.515(>0.53),3个潜在变量间的相关性详见表 6。由表 6可知,各变量的AVE值平方根大于所在行与列的相关系数的值,表明变量之间的区分效度明显。

| 表 6 各变量的相关系数与描述性统计 |

为了对量表构建效果进行验证,我们进一步分析创新能力主题结构量表与以前研究证明的变量之间的相关性,以检验其效标关联度。当前,中国处于经济转型时期,经济下滑压力增加、行业波动剧烈、制度真空等特征都将对企业创新行为产生重大影响[5, 7];创新对企业适应动荡环境,实现竞争优势、提高企业绩效至关重要[43]。因此,笔者以竞争优势、创新绩效作为效标,以创新能力协同度、创新能力强度、创新能力中心度为自变量,来检验创新能力结构主题量表的效标关联效度。创新绩效测量量表借鉴的是国内学者杜俊义等人开发的创新绩效量表[51],竞争优势除了从资产回报率(ROA)和股权收益率(ROE)2个传统的财务指标来测量外,还借鉴了国外学者Schwaiger的声誉量表[52]。创新绩效量表和竞争优势量表的Cronbach's α值分别为0.891和0.921。分析结果表明,各自变量与因变量整体上都显著正相关。其中,创新绩效与能力强度、创新能力中心度和创新能力协同度3个自变量都显著正相关,竞争优势与创新能力强度和创新能力中心度显著正相关,但创新能力协同度与竞争优势的相关性不显著(如表 7所示)。整体而言,转型经济情境下创新能力结构主题量表具有良好的效标关联效度,说明创新能力结构主题量表有效且可信。

| 表 7 转型经济情境下创新能力结构主题量表的效标关联效度检验 |

本文通过文献理论研究,对企业创新能力进行整合,提炼出中国转型经济情境下企业创新能力结构的主题维度量表,并通过2套独立样本数据对量表进行了探索性因子分析与验证性因子分析。结果表明:转型经济情境下企业创新能力结构包括创新能力强度、创新能力中心度和创新能力协同度3个主题维度共14个题项,并且这3个维度在整体构架上具有良好的信度与效度,较好地解释了转型经济情境下企业提升创新能力的行为。

理论上,针对当前转型经济期间中国企业面临的市场、制度、环境不确定性等外部压力和企业自身创新能力薄弱、创新产出较低的现状,将企业创新能力结构“情境化”;回答了企业如何通过构建创新能力结构来提高创新能力,解决企业发展过程中所面临的内外部障碍,提高企业对环境的适应性,从而获取竞争优势。方法上,围绕转型经济的特征,通过文献研究和半结构化访谈对创新能力结构主题维度的概念与内涵进行了界定,并开发了具有良好信度与效度的创新能力结构量表。希望借助企业创新能力结构主题量表的开发,打开转型经济情境下企业创新能力研究的新视野。实践上,创新能力结构主题量表扎根于中国转型经济情境,创新能力协同度阐述了企业如何利用社会关系网络获取互补性资源进行协同创新;创新能力中心度注重企业创新能力演化路径的可循性、传递性与突变性;创新能力强度则强调企业如何利用各创新驱动因素去提升企业的创新能力。因此,企业可依据自身拥有的各种资源有针对性地提升创新能力,以便在动态环境下获取更好的竞争优势和创新绩效。

(二) 局限性与未来展望本研究也存在局限性。首先,未来需要进一步探索对创新能力结构主题量表的概念与内涵,设计更加科学的题项。其次,本研究所用的2套独立样本数据在收集上有一定程度的地域重合,未来应在更大时空范围内收集研究企业创新能力结构,以降低同源偏差。最后,转型经济情境下创新能力结构3个维度与企业竞争优势和创新绩效的关系需要进一步做实证研究,特别是创新能力协同度与企业竞争优势之间的关系需要进一步深入探讨,增强创新能力结构量表的实践性。

| [1] |

TAMER CAVUSGIL S, CALANTONE R J, Zhao Y S. Tacit knowledge transfers and firms innovation capability[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2003, 18(1): 6-21. |

| [2] |

MARTÍNEZ-ROMAN A, GAMERO J, TAMAYO J A. Analysis of innovation in SMEs using an innovative capability-based non-linear model:a study in the province of Seville (Spain)[J]. Technovation, 2011, 31(9): 459-475. DOI:10.1016/j.technovation.2011.05.005 |

| [3] |

ZHANG M, HARTLEY J L. Guanxi, IT systems, and innovation capability:the moderating role of proactiveness[J]. Journal of Business Research, 2018, 90: 75-96. DOI:10.1016/j.jbusres.2018.04.036 |

| [4] |

蔡莉. 中国情境下的创业研究:回顾与展望[J]. 管理世界, 2013(12): 160-169. |

| [5] |

LUO Y D. Industrial dynamics and managerial networking in an emerging market:the case of China[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(13): 1315-1327. DOI:10.1002/smj.363 |

| [6] |

石军伟, 付海艳. 企业的异质性社会资本及其嵌入风险——基于中国经济转型情境的实证研究[J]. 中国工业经济, 2010(11): 109-119. |

| [7] |

LI H Y, ZHANG Y. The role of managers' political networking and functional experience in new venture performance:evidence from China's transition economy[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(8): 791-804. DOI:10.1002/smj.605 |

| [8] |

桂黄宝, 张君, 杨阳. 中国情境下企业包容性创新影响因素探索与实证研究——基于21省市的调查分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(7): 75-91. |

| [9] |

ZHOU W B. Regional institutional development, political connections, and entrepreneurial performance in China's transition economy[J]. Small Business Economics, 2014, 43(1): 161-191. |

| [10] |

高良谋, 马文甲. 开放式创新:内涵、框架与中国情境[J]. 管理世界, 2014(6): 157-169. |

| [11] |

DAI W Q, LIU Y, LIAO M Q, et al. How does entrepreneurs' socialist imprinting shape their opportunity selection in transition economies:evidence from China's privately owned enterprises[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2018, 14(4): 823-856. DOI:10.1007/s11365-017-0485-0 |

| [12] |

AKMAN G, YILMAZ C. Innovative capability, innovation strategy and market orientation:an empirical analysis in Turkish software industry[J]. International Journal of Innovation Management, 2009, 12(1): 69-111. |

| [13] |

FORSMAN H. Innovation capacity and innovation development in small enterprises:a comparison between the manufacturing and service sectors[J]. Research Policy, 2011, 40(5): 739-750. DOI:10.1016/j.respol.2011.02.003 |

| [14] |

NGO L V, O'CASS A. Innovation and business success:the mediating role of customer participation[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(8): 1134-1142. DOI:10.1016/j.jbusres.2012.03.009 |

| [15] |

ALJANABI A Q R A. The mediating role of absorptive capacity on the relationship between entrepreneurial orientation and technological innovation capabilities[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2018, 24(4): 818-841. |

| [16] |

CROSSAN M M, APAYDIN M. A multi-dimensional framework of organizational innovation:a systematic review of the literature[J]. Journal of Management Studies, 2010, 47(6): 1154-1191. DOI:10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x |

| [17] |

COHEN W M, LENINTHAL D A. Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152. DOI:10.2307/2393553 |

| [18] |

TSAI C T, HUANG K L, KAO C F. The relationships among organizational factors, creativity of organizational members and organizational innovation[J]. Journal of Management, 2001, 19(4): 527-566. |

| [19] |

PETRONI A, PANCIROLI B. Innovation as a determinant of suppliers' roles and performances:an empirical study in the food machinery industry[J]. European Journal of Purchasing & Supply Management, 2002, 8(3): 135-149. |

| [20] |

YANG Z, NGUYEN V T, LE P B. Knowledge sharing serves as a mediator between collaborative culture and innovation capability:an empirical research[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2018, 33(7): 958-969. |

| [21] |

陈力田, 许庆瑞. 转型经济情境下中小型制造企业创新能力测量与比较评价研究——基于"柔性-效率"均衡视角[J]. 管理工程学报, 2016, 30(3): 1-8. |

| [22] |

陈力田, 吴志岩. 战略转型背景下企业创新能力重构的二元机理——信雅达1996-2012年纵向案例研究[J]. 科研管理, 2014, 35(2): 1-9. |

| [23] |

江诗松, 龚丽敏, 魏江. 转型经济中后发企业的创新能力追赶路径——国有企业和民营企业的双城故事[J]. 管理世界, 2011(12): 96-115. |

| [24] |

GEMUNDEN H G, HEYDEBRECK P, HERDEN R. Technological interweavement:a means of achieving innovation success[J]. R&D Management, 1992, 22(4): 359-376. |

| [25] |

JORDE T M, TEECE D J. Innovation and cooperation:implications for competition and antitrust[J]. Journal of Economic Perspectives, 1990, 4(3): 75-96. DOI:10.1257/jep.4.3.75 |

| [26] |

李北伟, 董微微, 富金鑫. 中国情境下创新集群建设模式探析[J]. 中国软科学, 2012(11): 161-169. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2012.11.015 |

| [27] |

MANSO G. Creating incentives for innovation[J]. California Management Review, 2017, 60(1): 18-32. DOI:10.1177/0008125617725287 |

| [28] |

PITTAWAY L, ROBERTSON M, MUNIR K, et al. Networking and innovation:a systematic review of the evidence[J]. International Journal of Management Reviews, 2010, 5(3-4): 137-168. |

| [29] |

CHATTERJI A K, FABRIZIO K R. Using users:when does external knowledge enhance corporate product innovation?[J]. Strategic Management Journal, 2014, 35(10): 1427-1445. DOI:10.1002/smj.2168 |

| [30] |

PARKER G, VAN ALSTYNE M. Innovation, openness, and platform control[J]. Management Science, 2019, 64(7): 3015-3032. |

| [31] |

MIHALACHE O R, JANSEN J J J P, VAN DEN BOSCH F A J, et al. Offshoring and firm innovation:the moderating role of top management team attributes[J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(13): 1480-1498. DOI:10.1002/smj.1983 |

| [32] |

CHESBROUGH H W, APPLEYARD M M. Open innovation and strategy[J]. California Management Review, 2007, 50(1): 57-76. DOI:10.2307/41166416 |

| [33] |

BAUM J A C, COWAN R, JONARD N. Network-independent partner selection and the evolution of innovation networks[J]. Management Science, 2010, 56(11): 2094-2110. DOI:10.1287/mnsc.1100.1229 |

| [34] |

WANG M C, CHEN P C, FANG S C. A critical view of knowledge networks and innovation performance:the mediation role of firms knowledge integration capability[J]. Journal of Business Research, 2018, 88(7): 222-233. |

| [35] |

HOWARD M, STEENSMA H K, LYLES M, et al. Learning to collaborate through collaboration:how allying with expert firms influences collaborative innovation within novice firms[J]. Strategic Management Journal, 2015, 37(10): 2092-2103. |

| [36] |

ROY R, SARKAR M B. Knowledge, firm boundaries, and innovation:mitigating the incumbent's curse during radical technological change[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(5): 835-854. DOI:10.1002/smj.2357 |

| [37] |

GRIMPE C, SOFKA W. Complementarities in the search for innovation——managing markets and relationships[J]. Research Policy, 2016, 45(10): 2036-2053. DOI:10.1016/j.respol.2016.07.007 |

| [38] |

MADSEN T L, LEIBLEIN M J. What factors affect the persistence of an innovation advantage?[J]. Journal of management Studies, 2015, 52(8): 1097-1127. DOI:10.1111/joms.12154 |

| [39] |

BOGERS M, CHESBROUGH H, MOEDAS C. Open innovation:research, practices, and policies[J]. California Management Review, 2019, 60(2): 5-16. |

| [40] |

KAPLAN S, VAKILI K. The double-edged sword of recombination in breakthrough innovation[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(10): 1435-1457. DOI:10.1002/smj.2294 |

| [41] |

WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W. Toward a theory of organizational creativity[J]. Academy of Management Review, 1993, 18(2): 293-321. DOI:10.5465/amr.1993.3997517 |

| [42] |

HANNAN M T, FREEMAN J. Structural inertia and organizational change[J]. American sociological review, 1984, 49(2): 149-164. |

| [43] |

ZHOU K Z, WU F. Technological capability, strategic flexibility, and product innovation[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(5): 547-561. |

| [44] |

LANDRY R, AMARA N, LAMARI M. Does social capital determine innovation? To what extent?[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2002, 69(7): 681-701. |

| [45] |

CHATTERJI A K. Spawned with a silver spoon?Entrepreneurial performance and innovation in the medical device industry[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(2): 185-206. |

| [46] |

MACHIKITA T, UEKI Y. Measuring and explaining innovative capability:evidence from Southeast Asia[J]. Asian Economic Policy Review, 2015, 10(1): 152-173. DOI:10.1111/aepr.12093 |

| [47] |

ROY R, COHEN S K. Stock of downstream complementary assets as a catalyst for product innovation during technological change in the US machine tool industry[J]. Strategic Management Journal, 2016, 38(1): 1253-1267. |

| [48] |

PERROW C, BEST M. The new competition:institutions of industrial restructuring[J]. Administrative Science Quarterly, 1991, 37(1): 278-288. |

| [49] |

KLEIN J, GEE D, JONES H. Analysing clusters of skills in R&D-core competencies, metaphors, visualization, and the role of IT[J]. R&D Management, 2002, 28(1): 37-42. |

| [50] |

EVAN W M, DAMANPOUR F. Organizational innovation and performance:the problem of "organizational lag"[J]. Administrative Science Quarterly, 1984, 29(3): 392-409. DOI:10.2307/2393031 |

| [51] |

杜俊义, 熊胜绪, 王霞. 中小企业动态能力对创新绩效的影响——基于环境动态性的调节效应[J]. 科技管理研究, 2017, 37(1): 25-31. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2017.01.005 |

| [52] |

SCHWAIGER M. Components and parameters of corporate reputation:an empirical study[J]. Schmalenbach Business Review, 2004, 5(1): 46-71. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22