米尔建·R·达马斯卡在展望证据法的未来时指出:“伴随着过去50年惊人的科学技术进步,越来越多对诉讼程序非常重要的事实现在只能通过高科技手段查明。”[1]200视听资料、电子数据与电子证据是伴随现代科学技术发展而出现的证据类型。但三者在立法、理论与实践上乱象丛生:一方面,视听资料与电子数据使用混乱,如将同一种证据材料归于不同的证据类型①;另一方面,电子数据与电子证据的使用混乱,甚至在引用《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第六十三条时,将“电子数据”与“电子证据”混同②。梁治平强调现代法律概念、定义可以因一字之差而有不同[2]265。法律以语言为生命,必须认识到法律语言的混乱对法律制度和法学理论的发展所产生的阻碍与拖累[3]。因此,在司法证明方式的“电子证据时代”[4],对视听资料、电子数据与电子证据的内涵和关系做出清晰的界定,进而在此基础上探讨如何科学合理地设置法定证据类型,有利于避免学理与司法实践的使用乱象,促进证据的正确认定与运用。

① 同样是手机录音, 部分判决书认为是视听资料, 如(2015)柘民初字第692号判决书中写道:"原告提供的证据有:1.手机录音视听资料一份……"; 但另一部分判决书认为是电子数据, 如(2015)安法民二初字第202号写道"被告刘兵手机通话录音电子数据……"。

② 有学者在公开发表的论文中表述:"2012年8月修改后的《民事诉讼法》第六十三条第一款将我国民事诉讼领域的证据类型界定为物证、书证、当事人陈述、勘验笔录、证人证言、鉴定意见、视听资料和电子证据。"参见:刘显鹏.电子证据的性质探析-以与视听资料之比较为视角[J].兰州学刊, 2013 (5):161-166。有法官在已生效的判决书中写道:"重审法院认为, 根据《民事诉讼法》第六十三条之规定, 证据包括:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子证据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录, 证据必须查证属实, 才能作为认定事实的依据。参见王登君与孙小航民间借贷纠纷案, (2015)大审民再终字第61号。

一、现状考察:视听资料、电子数据与电子证据的使用乱象 (一). 法律规范维度考察:规定不一其一,法律规范的整体考察。法律考察是采用经验研究方法对大量立法活动、法律条文、法律法规文本的规模、范围、特征、类型、分布、集中趋势等所做的记录、归纳、分类和一般性的量化描述[5]18。为了解视听资料、电子数据与电子证据涉及的法律规范,本文对当前的法律规范进行了系统的分类检索,得到以下结果(见表 1)。

| 表 1 涉及视听资料、电子数据与电子证据的法律规范数量 |

由表 1可见:第一,涉及电子数据与视听资料的法律规范占总数的比例为85.0%与12.7%。除“司法解释”这一项,涉及视听资料的各类法律规范都少于涉及电子数据的法律规范。特别是涉及视听资料具体运用方面的部门规章与地方法规明显少于电子数据,可见现阶段对视听资料的使用需求较少。第二,存在少量涉及电子证据的法律规范,占2.3%。电子证据一般作为学理概念,在法律规范中出现较少,特别是未在“法律”中出现。但在行政法规、司法解释、地方法规等中却存在对电子证据的规定。如2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中规定了电子证据的收集与保全;最高人民检察院于2018—2019年发布的典型案例(司法解释性质文件),在评析意见与典型意义的论述中多次使用“电子证据”一词①。

① 参见最高人民检察院发布8起检察机关打击侵犯消费者权益犯罪典型案例,发布时间:2019年3月22日;最高人民检察院发布2018年度检察机关保护知识产权典型案例,发布时间:2019年4月25日;最高人民检察院发布检察机关依法惩治和预防毒品犯罪典型案例,发布时间:2019年6月25日。

其二,具体法律规范内容考察。在数量众多的法律规范中,选取法阶较高、适用范围较广的法律规范作为代表(见表 2),以此观察与分析法律规范对视听资料、电子数据与电子证据的具体规定。

| 表 2 部分涉及视听资料、电子数据与电子证据的法律规范 |

由表 2可知:第一,《民事诉讼法》与《刑事诉讼法》对电子数据与视听资料的规定不一。《民事诉讼法》将视听资料与电子数据分开规定在证据种类的第四项和第五项中。《刑事诉讼法》将视听资料与电子数据合并规定在证据种类的第八项中。第二,司法解释对视听资料与电子数据的范围规定不一。在民事诉讼法领域中,通过《民诉解释》第一百一十六条与《证据规定》第十四条可知,民事诉讼领域对视听资料的范围规定较窄,仅包括录音资料与录像资料,且当录音资料与录像资料储存在电子介质中时,适用电子数据的规定。刑事诉讼领域中,《若干意见》对视听资料的范围规定较广,将电子计算机内存信息等也归入视听资料;而《电子数据规定》中对电子数据的范围规定较广,以数字化形式存在的音频与视频将可能被认定为电子数据,因此视听资料与电子数据存在交叉问题[6]。第三,司法解释对电子证据与电子数据的规定不一。在《若干规定》第三部分第一条与《民诉解释》第一百一十六条对电子邮件、电子数据交换等证据的规定中,前者认为是电子证据,后者则认为是电子数据。

(二). 理论研究维度考察:分歧众多其一,理论界对视听资料与电子数据的关系存在分歧。视听资料与电子数据(电子证据)①的关系在学术界探讨已久,以往的观察与研究结论大体有以下代表性观点:第一,电子数据属于视听资料的一部分。部分学者认为电子数据是一种特殊的视听资料,把电子数据归为视听资料最能反映其证据属性[7]146。第二,视听资料应与电子数据并存。持该观点的学者认为电子数据的构成内容以及表现形式决定了视听资料与电子数据无法相互取代,将电子数据归入视听资料也不利于其充分发挥应有的作用,应该对两者的范围做出明确的划分[8]。第三,电子数据应取代视听资料。主张视听资料只是时代转化过程中的派生物,按照证据的本质和证据的证明机制,不应将电子证据归入视听证据内,而应让电子证据吸收视听资料成为单独的证据类型[9-10]。

① 部分学者认为电子证据与电子数据为同一概念,在论述其与视听资料关系时,常出现电子数据与电子证据混用的现象。关于电子证据与电子数据之间的关系,将在后文论述。

其二,理论界对电子数据与电子证据的关系存在分歧。关于电子证据与电子数据的关系,可概括为以下三种观点:第一,电子证据与电子数据为同一概念[11-13]。相关研究认为电子数据即人们通常理解的电子证据,或者说电子证据是电子数据证据的简称。第二,电子数据是本质属性,电子证据是外在形式[14-15]。部分学者认为电子证据侧重于从该类证据的载体和表现形式进行定义,电子数据侧重于从该类证据的本质属性进行定义,是各种外在表现形式的内在属性和共同特征。第三,电子证据的外延大于电子数据[16]5。以何家弘为代表的学者主张电子证据是最广义的概念,它应当包括电子数据和其他形式的电子信息。

(三). 司法实践维度考察:运用混乱判决书是整个诉讼过程的最终体现,是反映司法实践运行情况的良好素材,被称之为“窥探一国司法制度和法律文化的窗口”[17]。因而,对载明视听资料、电子数据与电子证据的判决书进行分析,能借此透视三者在司法实践中的运用状况。为此,笔者以“视听资料”“电子数据”与“电子证据”为精确检索词对2010—2018年全国涉及这三个检索词的民事一审判决书进行了检索。具体检索结果如表 3所示。

| 表 3 涉及“视听资料”“电子数据”与“电子证据”的民事一审判决书数量情况 |

分析表 3可知:在第一阶段(2010—2012年),由于电子数据未成为法定证据类型,出现“视听资料”的判决书数量较多,出现“电子数据”和“电子证据”的判决书数量很少。在第二阶段(2013—2016年),理论上说,由于信息电子技术飞速发展,电子数据成为独立的法定证据类型后,其在诉讼中的使用应多于传统视听资料。但该阶段出现“视听资料”的判决书数量仍呈递增趋势,且远多于出现“电子数据”的判决书数量。法官在撰写判决书时未对视听资料与电子数据的范围做出明确的区分,存在不少将本属电子数据的证据归入视听资料之中的情况①。在第三阶段(2017年之后),出现“视听资料”的判决书数量略微呈下降趋势,“电子数据”的判决书数量大幅增长,且明显多于出现“电子证据”的判决书数量,但仍存在18%的民事判决书使用“电子证据”一词②。可见,司法实践中“电子证据”与“电子数据”使用混乱的现象在2012年《民事诉讼法》实施多年后仍未消失。

① (2015)柘民初字第692号、(2010)洛民终字第1472号与(2015)云罗法船民初字第165号等认为手机中保存的证据为视听资料。

② 2016—2018年,出现“电子数据”的判决书数量为12 207份,出现“电子证据”的民事判决书数量为2 635份,共计14 842份,出现“电子证据”的判决书所占比例为23%。

二、问题分析:信息电子技术下的视听资料、电子数据与电子证据如上文所述,视听资料、电子数据与电子证据存在法律规定不一、理论分歧众多、实践运用混乱等现象。究其原因,是法律规范、理论研究与司法实践未对视听资料、电子数据与电子证据的含义与三者之间的关系进行准确地界定与分析。因此,在未探明这一问题之前就研究现实乱象的破解之策,有可能是缘木求鱼之为。

(一). 视听资料、电子数据与电子证据的含义1.电子证据

我国立法未对电子证据进行明确定义,而学界关于电子证据的定义可以说是莫衷一是,主要观点有:计算机证据说,认为电子证据是在计算机或者计算机系统运行过程中存储的能够证明案件事实的证据[18-19];电子材料说,认为电子证据是以电子形式存在的、用作证据使用的一切材料及其派生物;电子信息说,认为电子证据是基于电子、光学、磁或类似手段产生的与待证事实相关的信息[9]。然而,许多关于电子证据含义的分析存在“两张皮”的现象,即证据法学者不关注科学技术本身的问题,从事科学技术研究的专家对证据法规范漠不关心[20]323。电子证据是科学技术与证据法学紧密结合的产物,探讨电子证据的含义需要从电子技术的角度入手,实现“两张皮”向“一张皮”转化。

电子技术是根据电子学原理,运用电子元器件设计和制造某种特定功能的电路以解决实际问题的科学,包括电力电子技术和信息电子技术两大分支[21]1。电力电子技术是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO、IGBT等)对电能进行变换和控制的技术,其产生的证据可能是物证等其他证据类型,因此不是本文的研究范围。信息电子技术交叉融合了微电子集成电路技术、软件技术、通信技术、互联网络技术,是信息时代的高科技支柱,电子证据是信息电子技术的产物。何家弘将电子证据界定为“借助电子技术或者电子设备而形成的一切证据” [16]5。刘品新认为用信息技术这个概念取代电子技术这个模糊的概念更适合,并将电子证据概括为“借助现代信息技术而形成的一切证据”[22]8。根据以上分析,笔者认为,在对电子证据进行界定时,使用“信息电子技术”一词将更合理,即将电子证据界定为:借助信息电子技术生成、发送、接收和储存的,用于证明案件事实的一切信息。这样定义使法学与科学技术中的概念相互对应,且对电子证据的内涵与外延的描述更为恰当。

2.视听资料与电子数据

从世界范围看,视听资料作为独立的法定证据类型为我国民事诉讼立法之创举[23]。从视听资料诞生开始,其法律地位一直存在争议:独立论认为视听资料与其他证据种类起证明作用的构成要素不相同,应成为独立的证据类型[24];非独立论认为视听资料应当归入传统证据种类[25]。此外,视听资料的范围也众说纷纭:狭义说认为视听资料仅包括以录音、录像形式证明案件的材料[26]78;广义说认为视听资料的范围除录音、录像形式外,还包括依托电子计算机生成、存储或传输的信息等[27];超广义说认为视听资料的范围包括录音资料、录像资料、计算机生成资料和其他高科技设备生成资料[28]124。因此,视听资料作为一个抽象、含混的概念,在司法实践中如“口袋”证据一般,各种与高科技密切相关的证据材料都可归于其中。与视听资料相比,电子数据作为法律中出现的新概念,学理上也未明确其内涵与外延。

视听资料、电子数据与电子证据一样,都是科学技术的产物,要认清视听资料与电子数据的实质,需从信息电子技术入手。信息电子技术包括模拟(analog)电子技术和数字(digital)电子技术。模拟信号是时间连续与数值连续的信号。数字信号是时间上和数值上均离散的信号,数字信号只有两个离散值,常用数字0和1表示。电子数据由0和1构成[29],是指依靠数字技术形成的用二进制代码或其他序列代码表示的数据信息,是通过信号的离散状态的各种可能组合所赋予各种数值或其他信息的方法来承载信息内容的证据[30]。视听资料即音像资料,主要包括录音、录像、照相及其派生技术所形成的模拟音响与图像,以及基于计算机技术所形成的数字式声像材料[31]249。前者即传统型视听资料,是依靠模拟电子技术形成的信息,通过信息中的某些特征的具体数值或量(如电压信号的幅度、降位、频率、脉冲信号的幅度或持续时间等)来记载信息内容的证据;后者是数字型视听资料,与电子数据一样,也是依靠数字电子技术形成的信息。举例示之,录像带、录音带运用模拟电子技术,其产生的录音、录像资料属于传统型视听资料;光盘录像机运用数字电子技术,其中的录音、录像资料属于数字型视听资料。

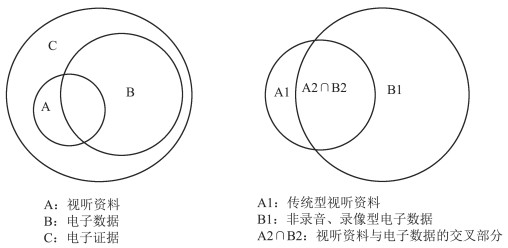

(二). 视听资料、电子数据与电子证据之间的关系视听资料、电子数据与电子证据的关系如图 1所示。图 1中左图圆A代表由模拟电子技术生成的视听资料,圆B代表由数字电子技术生成的电子数据,圆C代表由信息电子技术生成的电子证据。图 1中右图左圆代表视听资料,右圆代表电子数据;A1代表由模拟电子技术生成的传统型视听资料,B1代表由数字电子技术生成的非录音、录像型电子数据;A2∩B2代表视听资料与电子数据的交叉部分。

|

图 1 视听资料、电子数据与电子证据的关系 |

关于视听资料、电子数据与电子证据之间的关系应厘清以下三个层面的问题:第一,电子证据包含视听资料与电子数据。信息电子技术包括模拟电子技术和数字电子技术,信息电子技术产生电子证据,模拟电子技术产生传统型视听资料,数字电子技术产生电子数据,因此,电子证据包含视听资料与电子数据,即A+B∈C。此外,数字电子技术成为当今信息电子技术的主流,电子数据在诉讼中的运用应多于视听资料,即B>A。

第二,视听资料与电子数据存在交叉部分。视听资料分为模拟电子技术生成的传统型视听资料(A1)与数字电子技术生成的数字型录音、录像资料(A2)。电子数据分为数字电子技术生成的录音、录像类电子数据(B2)与数字电子技术生成的非录音、录像型电子数据(B1)①。数字型录音、录像资料或者说录音、录像类电子数据是视听资料与电子数据的交叉部分,即A2∩B2。该交叉部分在形式上属于视听资料,但由于其由数字电子技术产生,实质上属于电子数据,即A2∩B2∈B②。

① 非录音、录像型电子数据包括:字处理性的电子数据、图形处理性的电子数据、数据库性的电子数据、程序性的电子数据等。

② 该观点可从《民诉解释》第一百一十六条第二款的规定中得到印证,即存储在电子介质中的录音资料和影像资料,适用电子数据的规定。

第三,交叉部分与非交叉部分的比较。由于数字电子技术的广泛使用,运用模拟电子技术的传统型视听资料急剧减少,越来越多的录音资料与影像资料储存在采用数字技术的电子介质中③,因此,数字型视听资料在诉讼中的运用多于传统型视听资料,即A2∩B2>A1。电子数据除了录音、录像类电子数据外还存在大量其它类型的电子数据,即A2∩B2<B1。

③ 比如软盘、光盘、DVD、硬盘、闪存、U盘、CF卡、SD卡、MMC卡、SM卡、记忆棒(memory stick)、XD卡等。参见百度词条“储存介质”,https://baike.baidu.com/item/存储介质/486592?fr=aladdin,2019年8月29日最后访问。

三、破解之策:电子证据应取代视听资料与电子数据成为法定证据 (一). 立法维度分析1.构建统一证据规则的要求

证据规则是指规范证据的收集、审查和评价等诉讼证明活动的准则[32]332。视听资料与电子数据是信息电子技术不同发展时期的产物,关于二者的收集、审查、认定等规则现主要有以下规定:第一,证据收集。如《证据规定》第二十三条,统一规定了视听资料与电子数据的收集规则。因此,在证据收集方面,视听资料与电子数据可以适用同一规定。第二,证据审查。虽然《刑诉解释》第九十二条、九十三条分别规定了视听资料与电子数据的审查内容,但这两条的内容都是从来源是否合法、是否为原件、制作或收集过程是否合法、内容是否真实、是否具有关联性和全面性、是否存在疑问等方面进行审查。因此,视听资料与电子数据的审查规则具有同一性,将《刑诉解释》第九十二条、九十三条的审查内容合并可以解决视听资料与电子数据使用混乱的问题④。第三,证据认定。《刑诉解释》第九十四条统一规定了视听资料与电子证据的认定规则,没有对二者进行区分。因此,视听资料与电子数据的收集、审查与认定规则实质相同。将电子数据和视听资料合并列入电子证据的范围,对电子证据的收集、审查与认定进行规定,可以避免重复规定、混淆规定等现象,有利于构建统一的电子证据规则。

④ 持相同观点的研究有,杜鸣晓.论电子数据与视听资料之混淆[J].上海政法学院学报(法治论丛), 2015, (1):4-48。

2.符合法律规范的表达逻辑

电子证据取代视听资料与电子数据,成为独立的法定证据类型,符合法律规范的表达逻辑。首先,可以将视听资料与电子数据合并规定。《民事诉讼法》第六十三条将视听资料与电子数据分别规定在证据种类的第四项与第五项,而《刑事诉讼法》第四十八条将视听资料与电子数据一起归于证据种类的第八项。据此,《民事诉讼法》也可以参照《刑事诉讼法》中关于证据种类的划分,将视听资料与电子数据归于同一类。其次,可以将电子证据规定为独立的证据类型。有学者认为规定为电子证据将混淆证据材料与证据,不符合八种法定证据形式在概念上的种属关系,但采用“电子数据”的表述,在概念上便不存在上述逻辑问题[33]。这些观点实质是支持电子证据与电子数据具有同一性,并认为未将电子证据规定为法定证据类型是因为“证据”二字不合理。其实,证据与证据材料的区分,是司法实践中需要重点区分的两个概念,立法关于证据名称的规定不能解决这一问题。书证、物证作为传统的证据类型,立法也称其为“证”, 没有刻意强调“证据材料”,并未产生混淆证据材料与证据的现象。另外,我国证据种类的划分具有模糊性,存在“实质证据观”与“形式证据观”并存的现象[34]34。电子证据作为新式证据的名称,与物证、书证等传统证据类型一样,属于同一层次的概念。值得一提的是,由沈德咏主编、最高人民法院修改后民事诉讼法贯彻实施工作领导小组编著的《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(上)》对电子数据论述时首先对电子数据进行界定,但后文大多以电子证据为名称进行论述。文中“电子数据”一词共出现11次,“电子证据”一词共出现20次[35]381。用阿图塞阅读马克思《资本论》的话来说,权威机构在编写法律释义时,“看到”但同时又“没看到”或者说“视而不见”电子证据与电子数据的差异性。这也就反映出权威机构对电子证据这一名称的接受性。

(二). 理论维度分析1.满足电子信息技术发展的现实需要

当今信息电子技术的发展呈现如下态势:第一,数字电子技术已成为主流。数字电子技术的发展使电子数据日益增多,视听资料与电子数据交叉的部分也日益增多,目前的主要表现形式有:“网站中下载的信息、电子邮件、短信、即时信息、GPS设备中的数据、计算机动画模拟、数码照片和增强的图像。” [36]为了避免该交叉部分导致实践运用混乱,可以把视听资料和电子数据归入电子证据。第二,模拟电子技术生成的传统型视听资料日趋减少但仍未消失。如运用模拟电子技术的固定电话在家庭和办公场所中仍有使用①,其录制的通话记录基本属于传统型视听资料,因此,现阶段取消视听资料的规定不具有合理性。但毕竟传统型视听资料日渐减少,为了避免视听资料作为独立的证据类型而被虚置,可以将包括传统型视听资料在内的电子证据规定为独立的法定证据类型。第三,信息电子技术的发展永无止境,我们无法预料模拟电子技术何时退出历史舞台或是否重回历史舞台,更无法预料有何种新形式的电子技术出现,如有学者近期提出了大数据证据[37]、区块链证据[38]的概念。正如亚当·斯密所言,法律只是那时环境的需要,是那时环境的反映。从这个意义上讲,制定法会永远落后于社会的发展,但社会发展又有一定规律可循。如果立法者能把握这种变化和发展,立法者制定的法律就会大大缩小法律与社会发展的间隙[39]191-192。基于此,将信息电子技术生成的电子证据规定为独立的证据类型将更有利于法定证据类型的稳定性。

① 据统计数据显示,电话单机产量虽然从2005年至今一直呈下降趋势,但2017年产量仍有7 239.37万台。数据来源于http://data.stats.gov.cn,2019年8月27日访问。

2.符合新式证据研究的命名传统

哈耶克曾指出:“在一个传统和惯例使人们的行为在很大程度上都可以预期的社会中,国家的强制力可以降低到最低限度。”[40]23遵循传统的命名方式,一方面能提升立法的可接受性,使立法得到有效贯彻;另一方面有前期丰硕的研究成果作为理论支撑,方便研究成果能体系化地传承与持续性地发展。为了全面了解我国对新式证据的命名情况,可以对我国法学界发表在期刊上的论文进行调查。调查以中国知网为数据来源,以“电子证据”“电子数据”“计算机证据”“计算机数据”“数字证据”为检索词,在“诉讼法与司法制度”学科领域的“中国学术期刊网络出版总库”中分别以“篇名”为要求进行检索②。2012年8月31日《民事诉讼法》颁布,将“电子数据”规定为新的证据类型,因此,将研究以该日为时间节点分为两个阶段, 具体检索结果如表 4所示。

② 应当说这样得到的数据并不包含法学界研究该问题的全部成果,但中国学术期刊往往是法学研究者发表学术观点的主要阵地,因此这些数据能够较准确地反映我国对该问题的研究状况。

| 表 4 我国学者对新式证据的命名情况 |

由表 4可以得出以下结论:一是名称使用呈现多样化。学者对新式证据的命名不一,包括电子证据、电子数据、计算机证据、计算机数据、数字证据等。二是以电子证据为名的研究占绝大多数。在整个研究阶段中,论文标题中含有计算机数据、计算机证据、数字证据的比例都在1.0%以下,数量屈指可数;论文标题中含有电子数据的比例约为33.1%,属少数部分;标题中含有电子证据的比例约为64.7%,占大多数。特别是在研究的第一阶段,标题中含有电子证据的论文比例约为88.0%,大大高于标题中含有电子数据的论文比例。可见,以电子证据为名进行研究,一直以来是研究该类证据约定俗成的传统。三是新法出台对名称使用产生影响。2012年《民事诉讼法》将新的证据类型命名为电子数据,标题中含有电子数据的论文日益增多,其比例从6.9%增加到50.2%。但在此情况下,仍有约为49.5%的论文标题中含有电子证据①。可见,在新法颁布以后,仍有部分学者倾向于以“电子证据”为名对该类证据进行研究。由于真正能得到有效贯彻执行的法律,往往是那些与通行的习惯、惯例相一致或相近的规定[41]11。因此,将符合我国命名传统的电子证据确立为独立的法定证据类型,将有利于法定证据种类规定的贯彻与实施。

① 不排除有新法颁布前以电子证据为名写作的论文在新法颁布后才发表,但其数量可忽略不计,不影响结论成立。

(三). 实践维度分析1.解决实践中使用混乱问题的迫切需求

何家弘对法律语言使用混乱做过形象的比喻:假如对同一动物,有人称之为“猪”,有人称之“狗”,那么人际思想交流就会遇到“各说各话”的障碍[42]24。从判决书的载明情况来看,法官对信息电子技术生成的证据运用混乱。例如,同样是手机录音,有的判决书认为是视听资料②,有的判决书认为是电子数据,甚至有的判决书笼统地称其为录音证据。出现这些混乱现象,大致由以下问题所致:第一,法官难以准确理解视听资料与电子数据的本质区别,对视听资料与电子数据的范围认识不清;第二,即使法官能清楚把握上述问题,也很难区分模拟电子技术与数字电子技术,无法准确判断何为视听资料,何为电子数据。法官虽然是法律专家,但不是技术专家,特别是许多电子设备运用数字电子技术和模拟电子技术相混合的系统,其中的信息究竟由何种技术产生更无法准确判断。因此,为了解决信息电子技术生成的证据在实践运用混乱的问题,可以将视听资料与电子数据统一归为电子证据,将电子证据确定为独立的法定证据类型,以此避免以上难题的出现,从而有效解决实践中使用混乱的现象。

② 董某诉张某甲离婚纠纷民事判决书,(2015)柘民初字第692号。该判决书写道:“原告提供的证据有:1.手机录音视听资料一份,证明原告让被告回家被告不回来,孩子被告也不带。”

2.一定程度上提高司法效率

第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿人,互联网普及率为59.6%③。互联网的普及将导致纷繁复杂的电子证据出现在司法工作者面前。如有学者的研究显示,自2010年以来,出现电子数据的开设赌场案、诈骗案的判决书数量不断攀升[43],视听资料和电子数据已经成为当前刑事侦查实践中常见且具有关键作用的证据类型,而传统的言辞证据在证据类型中所占的比例越来越低[44]。由于视听资料与电子数据为相互独立的证据类型,司法工作人员需要花费大量时间区分视听资料与电子数据,如区分某种录音、录像资料是属于视听资料还是电子数据;需要针对视听资料与电子数据运用两种不同的证据规则,如采取不同的取证规则、举证规则与审查规则等,如此以往将会降低司法工作效率。以罗纳·德科斯和理查德·A·波斯纳为代表的法律经济学派旗帜鲜明地提出效率目标,中国法学界和司法实践界也在一定程度上认识到了效率目标的重要[45]。基于提高司法效率的目标,将电子证据取代视听资料与电子数据成为独立的法定证据类型,能使证据种类在司法实践中的运用更加科学、简洁与便利,司法工作者也将接受与支持此种改变。

③ 参见网址:http://www.cac.gov.cn/2019-02/28/c_1124175677.htm,2019年8月29日最后访问。

四、结语在我国证据法学中,几乎每一个概念都存在分歧与争议,这恐怕是证据法学研究落后于其他法学分支学科的表现。视听资料、电子数据与电子证据是伴随信息电子技术而登上历史舞台的新兴事物,其在法律规定、理论研究与实践运用等方面都存在不同程度的混乱。电子证据包含视听资料与电子数据,使电子证据取代视听资料与电子数据,成为独立的法定证据类型,是解决三者使用混乱问题的有效途径。电子证据确立为独立的法定证据类型后,应建立切实可行的电子证据规则,包括电子证据收集规则、保全规则、举证规则、质证规则、审查规则、认定规则与伪造、篡改、毁灭电子证据应承担的法律责任等,以此为电子证据在诉讼中的运用指明方向、铺平道路。

| [1] |

米尔建·R·达马斯卡.漂移的证据法[M].李学军, 刘晓丹, 姚永吉, 等译.北京: 中国政法大学出版社, 2003.

|

| [2] |

梁治平. 法意与人情[M]. 北京: 中国法制出版社, 2004.

|

| [3] |

何家弘. 论法律语言的统一与规范——以证据法学为语料[J]. 中国人民大学学报, 2009(1): 72-81. |

| [4] |

樊崇义, 李思远. 论电子证据时代的到来[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2016(2): 99-106. |

| [5] |

白建军. 法律实证研究方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.

|

| [6] |

胡铭. 电子数据在刑事证据体系中的定位与审查判断规则——基于网络假货犯罪案件裁判文书的分析[J]. 法学研究, 2019(2): 172-187. |

| [7] |

张保生. 证据法学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2009.

|

| [8] |

刘显鹏. 电子证据的性质探析——以与视听资料之比较为视角[J]. 兰州学刊, 2013(5): 161-166. |

| [9] |

朱健. 从新《民事诉讼法》看电子证据的科学定位[J]. 法律适用, 2013(12): 99-102. |

| [10] |

张弋. 论电子数据和视听资料的关系[J]. 学理论, 2013(23): 174-175. |

| [11] |

邵明. 持经达变:电子证据的"常道"与"变通"[J]. 人民论坛, 2016(S1): 88-90. |

| [12] |

褚福民. 电子证据真实性的三个层面——以刑事诉讼为例的分析[J]. 法学研究, 2018(4): 121-138. |

| [13] |

刘品新. 论电子证据的理性真实观[J]. 法商研究, 2018(4): 58-70. |

| [14] |

戴莹. 电子证据及其相关概念辨析[J]. 中国刑事法杂志, 2012(3): 73-77. |

| [15] |

李扬. 论电子证据在我国新修《民事诉讼法》中的法律地位[J]. 重庆邮电大学学报(社会科学版), 2012(6): 38-42. |

| [16] |

何家弘. 电子证据法研究[M]. 北京: 法律出版社, 2002.

|

| [17] |

傅郁林. 民事裁判文书的功能与风格[J]. 中国社会科学, 2000(4): 123-133. |

| [18] |

徐静村. 电子证据——证据学的一个新领域[J]. 重庆邮电学院学报(社会科学版), 2003(1): 1-2. |

| [19] |

徐燕平, 吴菊萍, 李小文. 电子证据在刑事诉讼中的法律地位[J]. 法学, 2007(12): 131-135. |

| [20] |

陈学全. 科技证据论——以刑事诉讼为视角[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004.

|

| [21] |

王兆安, 刘进军. 电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

|

| [22] |

刘品新. 中国电子证据立法研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

|

| [23] |

占善刚. 证据法定与法定证据——兼对我国《民诉法》第63条之检讨[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2010(1): 137-142. |

| [24] |

刘万奇, 杨蕾. 论证据种类的划分标准——以视听资料的概念界定为讨论范例[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2010(2): 36-41. |

| [25] |

裴苍龄. 论证据的种类[J]. 法学研究, 2003(5): 45-50. |

| [26] |

裴苍龄. 证据法学新论[M]. 北京: 法律出版社, 1989.

|

| [27] |

柯昌信. 刑事证据视听资料论[J]. 中国法学, 1996(5): 86-91. |

| [28] |

樊崇义. 证据法学[M]. 北京: 法律出版社, 2001.

|

| [29] |

汪闽燕. 电子证据的形成与真实性认定[J]. 法学, 2017(6): 183-192. |

| [30] |

徐睿. 浅析民事诉讼法视野下电子证据的运用[J]. 学理论, 2012(26): 55-56. |

| [31] |

陈浩然. 证据学原理[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2002.

|

| [32] |

卞建林. 证据法学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2002.

|

| [33] |

何文燕, 张庆霖. 电子数据类型化及其真实性判断[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2013(2): 31-37. |

| [34] |

裴苍龄. 新证据学论纲[M]. 北京: 中国法制出版社, 2002.

|

| [35] |

沈德咏. 最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用(上)[M]. 北京: 人民法院出版社, 2015.

|

| [36] |

肖恩博因, 张爱艳, 肖燕. 电子证据的相关问题[J]. 证据科学, 2016(2): 246-256. |

| [37] |

刘品新. 论大数据证据[J]. 环球法律评论, 2019(1): 21-34. |

| [38] |

张玉洁. 区块链技术的司法适用、体系难题与证据法革新[J]. 东方法学, 2019(3): 99-109. |

| [39] |

张卫平. 转换的逻辑:民事诉讼体制转型分析[M]. 北京: 法律出版社, 2007.

|

| [40] |

A·哈耶克.个人主义与经济秩序[M].贾湛, 文跃然, 等译.北京: 北京经济学院出版社, 1989.

|

| [41] |

苏力. 法治及其本土资源[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.

|

| [42] |

何家弘. 短缺证据与模糊事实[M]. 北京: 法律出版社, 2012.

|

| [43] |

冯俊伟. 刑事证据分布理论及其运用[J]. 法学研究, 2019(4): 174-190. |

| [44] |

吴照美, 曹艳琼, 杨海强. 人工智能技术对取证的影响及应用价值[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2019(3): 93-99. |

| [45] |

钱弘道. 论司法效率[J]. 中国法学, 2002(4): 48-56. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22