2. 华南理工大学 工商管理学院, 广东 广州 510640

2. School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China

在新一轮科技革命和产业变革的背景下,世界主要发达国家把创新驱动发展作为提升国家竞争力的重要环节。世界范围内已经存在多个以知识、创新为基础,技术、开发转化为源泉的科学园区,这为产学研的合作互动奠定了基础。产学研合作是指大学、企业和科研院所基于资源互补,通过一系列合作联盟方式促进科技创新的一种活动[1]。成功的产学研合作需要便捷的交通、通信良好的生活环境、便利的基础设施以及政府优惠政策的扶持等条件。近年来,随着科技发展的日新月异,产学研合作作为一种典型的科技创新模式,迅速成为全球各国提高创新能力的有效路径[2]。

为了深入探讨产学研合作中三者间的协同创新机制,学术界开展了大量关于产学研合作中大学、科研院所与企业之间的三螺旋模型分析[3-4]。但是,目前尚缺少关于协同创新系统中大学、企业和科研院所各主体之间相互影响机理和演进机制的研究。因此,本文基于创新管理领域中备受关注的三螺旋理论(Triple-helix Model),通过中国知网CNKI收集相关的理论文献与数据,采用定性与定量分析两种方法,对其演进方式与相关动力因素进行探讨。本文的研究成果对进一步了解产学研三者间的协同创新现状,推动和发展产学研合作创新提供理论借鉴。

一、国内外文献综述1.产学研合作

关于产学研合作(Industry-University-Research Collaboration),现阶段还没有比较权威的定义。20世纪初,合作教育(Cooperative Education)这个概念被首次提出,大学与当地企业逐渐开展合作的模式,并利用“工学交替”的方式使大学人才在工作中运用操作技能,向工程技术人才发展[5],这是国外产学研合作出现的雏形。20世纪末期,国外逐渐深入探索产学研合作,理论支持的文献也在快速增加。产学研合作其实是拥有不同本质的组织通过合作进行资源互相利用,取长补短来实现各自的目标的活动[6]。但是,各自的优点和有效资源仅仅表示各方具有潜力去合作,而不代表各方都有意愿去积极合作。例如,国内学者郝萍和史艳红指出,产学研合作是指在各种外部环境的影响和推进下,产学研各方一起签署合同来共享优势资源,并全程参与以确保资源被高效使用,促进企业甚至整个行业实现创新的一种合作形式[7]。虽然产学研合作相关的资料在逐年补充,我国对其运用也在不断地进步,但相关探究尚处在初级阶段,也无法避免一些缺陷的出现。从1998—2018年发表的有关产学研合作的论文来看,国内研究重复现象严重,大多数学者都在研究产学研的合作模式[8-10]。

2.三螺旋模型

本文所提及的三螺旋模型即国内外文献中提到的三螺旋理论,简称TH理论。该模型由美国学者Etzkowitz和荷兰学者Leydesdorff提出[11]。在对“斯坦福大学-硅谷科技园”等创新领域奇迹的研究当中,他们发现大学、产业与政府之间通过对组织、制度等合理的安排设计,能具备螺旋演进的动力,提高信息共享能力,从而提高三者间的资源利用效率,最终提高组织效益。因此,Etzkowitz和Stevens两位学者构建出三螺旋理论并阐述了大学、产业和政府三者间通过不同的制度安排、不同的路径选择,会形成不同的三螺旋架构体系[12]215-238。随后, 该理论在中国得以发展。国内学者通过不断研究中取得了很多研究成果,如“产学研”“官产学”等都是在三螺旋理论的基础上发展而来的, 这对我国创新事业的发展起到了重要的作用[13]。其中,传统的“产学研”合作理论与三螺旋模型的差异在于政府的参与程度。

3.协同创新

协同创新是技术创新模式从封闭转向开放的必然结果,是系统科学思想在创新系统顶层设计活动中的必然体现,是对开放式创新和三螺旋理论的进一步提升。其中,哈肯等从物理研究领域的视角出发最先提出协同创新理论,通过系统内的熵增等指标,揭露了系统内不同成分存在协同合作的关系[14]。他通过在物理学领域对系统能量熵值的科学分析得出,在包含多个主体的系统中,主体之间可通过协同与合作,使产出达到“1+1>2”的效果。也就是说,协同创新结合了协同机理与创新,即协同体通过相互合作、创新,有效结合了创新资源与相关要素,在系统间相互影响,使包含多个协同体的创新系统的效益最大化,多于独立个体效益的总和。目前,对协同创新的研究更多体现在其运行模式上,三螺旋模型也是协同创新的形式之一[15]。我国对协同创新的理论研究相对较晚,基于国外提出的协同创新理论,我国众多学者开始研究协同创新的组织运行方式,如产学研的合作模式等[16]。

二、研究方法与设计1.研究方法

(1) 案例分析归纳法。由于本研究涉及产学研协同创新系统演进与相关动力研究,因此本文首先采取案例研究方法进行定性分析。本文以中潜股份有限公司(简称中潜公司)为例,对该公司的产学研合作成因和机理进行全面、深入而系统地剖析,为接下来的行业数据分析提供理论基础。

(2) 螺旋算法(THA)。在案例分析的基础上,本文基于香农信息熵测度与二维互信息理论进行定量分析,借助Excel软件进行三螺旋算法的计算与相关图表的绘制。

2.数据来源

本文相关专利数据采自CNKI中国知网的专利数据库与中国重点产业专利数据库,结合万方专利数据库辅助查看专利法律状态。通过中国知网查找当前连续动态的最新中国学术期刊数据,案例时间区间为所研究的企业自成立之初到2018年12月31日;用于产业分析的专利时间区间为申请日在2014年1月1日到2018年12月31日之间,选自潜水设备产业中国发明数据库。由于专利的申请到获批公布时间间隔较长,因此以2018年作为最后公布的时间节点,以提高数据准确性。在相关文献搜索方面,为进一步提高相关内容的前沿性,选择具有较高影响力的南大核心期刊CSSCI来源文献与SCI来源文献。

3.数据处理

通过在专利数据库收集了所研究企业的专利项目、申请者与数量等数据,结合企业年报、招股推荐书等收集到的营业收入与研发投入等数据,使用Excel软件绘制近几年的趋势变化折线图,以数据百分比的形式来反映企业的研发投入及产出成果的变化趋势。对政府补助的数据部分,也按占企业收入百分比的形式录入以反映政府对企业的扶持力度。但政府更多以关税等政策鼓励为主,因此政府补助数据作为辅助作用来印证,而以政策解读等作为主要的政府作用分析。

针对潜水设备产业,本文以三螺旋视角来研究产学研这一协同创新模式,具体步骤如下:

(1) 在中国重点产业数据库上搜索潜水设备的中国创新发明专利,按照“公司”“研究所(院)”“大学”进行分类检索,剔除个人申请的专利,筛选出每年独立个体的发明专利与合作的发明专利数量,整合到Excel表中。

(2) 将大学、公司和研究所(院)拥有的专利分别表示为Nu、NI和NR。

(3) 运用THA算法分别求出不同的二维互信息值。

(4) 根据计算出的数值整合,绘制成趋势图表。

三、案例分析 (一) 案例背景中潜公司①2003年成立于广东省惠州市,核心产品为潜水服和潜水服的衍生品渔猎服,同时涉足产品所需新型复合橡胶材料的研发生产以及休闲潜水运动推广等,其产品销往欧洲、美洲、亚洲等,遍布全球60多个国家和地区,以美国、欧洲、东亚及东南亚地区为主。在2010年,公司经有关机构认定为国家高新技术企业,并在之后陆续被授予广东省创新型企业、广东省民营科技企业、广东省知识产权优势企业、海军装备质量管理体系认证企业等称号,其产品科技实力得到广泛认可。2016年8月2日,中潜公司在创业板上市,借助上市的平台,中潜公司继续深入发展海洋潜水装备相关领域业务。经查阅公司相关资料发现,中潜公司在全球潜水服领域的市场占有率达到了2.7%~2.8%。

① 本文所有关于中潜公司的数据资料均参见中潜公司官方网站,http://www.sumnet.com.cn。

(二) 中潜公司发展历程分析中潜公司最早以代工创业(OEM),逐渐发展为自主研发型生产企业(ODM),并尝试开拓自有品牌市场,成为自主品牌生产企业(OBM)。中潜公司的发展历程大致可以分为以下几个阶段。

1.2003—2010年:由OEM向ODM过渡

中潜公司原为传统制造型企业,于2003年成立,前期以OEM和ODM生产为主,也就是选择市面上产品资源进行“贴牌”,以及为已有品牌进行单纯的产品生产。由于在国外日常型的潜水活动比国内更为广泛流行,因此中潜公司的目标市场公司也以国外为主,其产品出口占比超过90%。OEM与ODM合作的出口销售模式,为公司累积了前期资本。

2.2010—2011年:由ODM向OBM过渡

2011年1月,中潜公司生产的“氯丁橡胶海绵”被认定为广东省高新技术产品,同年11月,该产品及以该产品为原料生产的高端“干式潜水服”均被广东省科学技术厅认定为“自主创新产品”。自此中潜公司真正拥有了属于自己的自主创新技术产品,并尝试开拓自有品牌市场,成为自主品牌生产企业。

这一阶段,中潜公司在创新方面已开始走上自主研发的道路。从三螺旋的视角来看,行业的快速发展催生了对海洋潜水设备的使用需求,其广阔的利润增长空间也吸引企业加大投入。但同时,海洋潜水设备对安全性、舒适性等的要求又促使企业对产品的技术标准提出新要求,推动企业深入技术创新,努力将海洋潜水设备的品质提高。从知网的专利数据库上查询可知,2010年中潜公司申请了两项潜水服的外观设计专利,并于2011年获批。潜水产业的发展和企业自身驱动力都在推动其走向自主创新,这一点在中潜公司上体现尤为明显。

除此之外,国家很早就提出“科技是第一生产力”的论断。对于国家而言,旅游产业和海洋产业也是重点发展的产业,相关政策推动了中潜公司的技术创新活动。例如,2010年国家颁布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》①,其中提到要依托海南优势资源,发展特色旅游产品,而潜水则是大力发展的产品对象之一。中潜公司在2010年12月28日被评为高新技术企业,获得许可执行高新技术企业所得税优惠税率,政府鼓励其循环加大对技术创新的投入,力争在未来继续享受利好政策,同时提高产品品质,提高企业的竞争力。中潜公司的主营业务中涉及旅游产业与海洋产业,获得了国家政策的大力支持。企业和政府在资源的交流合作中,都作用于提高产品技术上,从而推动了产业的发展。

① 资料来源:北大法律信息网,http://www.chinalawinfo.com/。

合作的结果,对于政府而言是国家科技水平、经济综合实力的提升,对于企业而言是产品品质、创新能力与利润等的提升。双方利好促进螺旋持续演进动力、企业自身创新内驱力在政府的政策引导与优惠下,迸发出强大的创新活力。三螺旋模型中还有大学、研究机构等的参与,在此阶段中潜公司还是以自主创新为主,但也有想法寻求与大学的合作,进一步提高创新能力。

3.2011—2015年:OBM销售规模增长迅猛

在规模扩张的同时,中潜公司也在技术创新上加大投入。2010年中潜公司开始申请并于2011年成功获批第一款潜水服的外观设计专利。为了突破研发创新的瓶颈,也为了增加企业创新研发渠道的来源,中潜公司也在积极对外进行各种技术的交流与研究,专心于相关高新技术的产业化。中潜公司与华南理工大学开展了科研项目合作,并与中科院宁波材料技术与工程研究所共同组建了“新型橡塑微发泡材料技术工程中心”,该工程中心进行了复合橡胶材料制备技术的升级,为中潜公司提供了先进基础技术。在此基础上,中潜通过与中科院深圳先进技术研究院进行技术洽谈和合作,成立了“中潜装备联合实验室”,共同展开大量科研项目的研究。与研究院、大学的持续合作很快有了成果。2012年中潜公司与中国科学院深圳先进技术研究院合作获批了两项国内实用新型专利,不仅提高了产品制作效率,而且有效地降低了人力成本。中潜公司向研究机构投入资金等资源,双方在合作中互利共赢,最终推陈出新,输出更为优质的产品。

综上所述,此阶段中潜公司以洞察外部市场环境为基础,不断吸收外部创新资源,并与企业现有能力基础进行整合。具体而言,这个过程通过产学研合作、产业链整合等方式进行动态信息共享。例如,中潜公司不断将市场调研信息反馈给大学,使其能够更好地根据市场需求调整研发方向;同时,大学科研人员深入参与合作项目,围绕研发工作进行交流。当中潜公司现有产品遇到市场瓶颈、没有进一步挖掘的潜力时,大学会利用自己的行业知识和对未来发展的预见力,不遗余力地帮助其预测未来产品的市场潜力。

政府方面,除了对海洋产业与旅游产业的关注,还在持续实行公司的出口货物增值税“免、抵、退”政策,国家持续鼓励创新。2011年中潜公司被认定为广东省民营科技企业,2012年通过国家高新技术企业的复审,可继续享受所得税优惠政策。《全国科技兴海规划纲要(2008—2015年)》及《中国海洋发展报告(2011)》中指出,国家在“十二五”期间将重点支持发展一批具有核心竞争力的海洋高技术先导产业,关注具备核心科技的海洋产业企业,并大力支持企业向做大、变强的方向发展①。显然,长期致力于海洋潜水设备的中潜公司从资金、法律政策上都得到了政府的有力支持,这既为企业提供了更多的研发资金,也提供了政策支持保护,使其能够更全身心投入产品的研发。《中潜股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》显示,2013—2015年,中潜公司加大了研发投入,各年研发资金分别占母公司营业收入的6.38%、5.86%、5.56%。

从三螺旋模型的视角来看,企业与大学、研究所(院)之间的合作交流程度,比起步阶段都有了进一步的提升。大学、研究所(院)为中潜股份提供合作的研究人员、前沿的技术创新知识与能力,从生产设备方面进行了改良。而企业将所具备的物资、资金、生产方向带入研究所,保障研究持续进行的物质条件。双方互利共赢,在良性循环中不断演进,最终作用于产业创新,形成新工艺。而大学、研究所(院)与政府之间也基于独立平等地位进行合作,国家从法律上为高素质人才保驾护航,积极鼓励创新。三者基于不同的目的、相似的产业发展需求进行合作,相互独立的个体在资源交流合作中互联互通,逐渐形成三螺旋模型状态,基于良性循环不断向前演进。

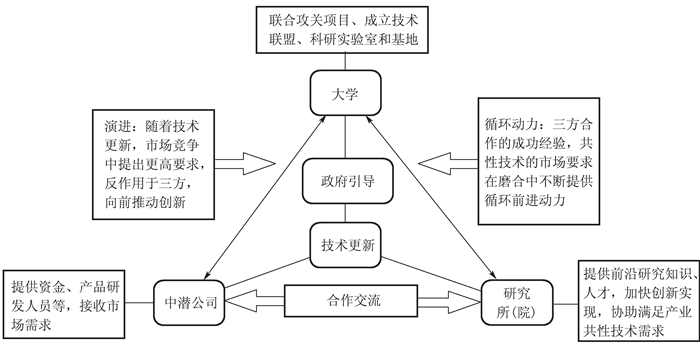

4.2015年至今:反向收购切入下游终端市场

随着部分制造业外迁至印度和东南亚国家,国内大量传统代工企业在寻求出路。自2016年成功上市后,中潜公司通过反向收购国外知名品牌以快速切入下游终端市场,2015年实现营业收入3.7亿元,同比增长28.%。2015—2016年,OBM产品销售占比均保持在65%以上,毛利率也保持基本稳定,分别为32.84%和35.71%。如今,中潜公司作为国内首家挂牌上市的潜水设备公司,在潜水市场占有一席之地,产品大量出口国外。政府对企业的扶持、引导共性技术达到较为先进成熟的阶段,最终服务于国家所需,正是基于国家需求—产业需求—企业创新—技术创新—国家创新的良性循环,加入大学和研究机构的研究力量推动创新进程。综上所述,结合学者对企业-大学-研究院所进行的三螺旋理论分析[11],本文总结出中潜公司协同创新三螺旋循环模型示意图,如图 1所示。

|

图 1 中潜公司协同创新三螺旋模型示意图 |

案例分析从三螺旋视角探讨了企业、大学与研究院所的合作情况。为了从数据上对协同创新情况有更清晰的了解,下面采用THA算法,基于香农的信息熵测度与二维互信息理论来探讨传统产学研协同创新的三螺旋演进关系。同时为了便于收集与计算,本文以潜水设备产业的2014—2018年的中国发明专利数量进行测算。

本文采用产学研合作中的经典THA算法,大学、企业、研究所三方专利总量为N,且N=NU+NI+NR+NUI+NUR+NIR+NUIR。其中,NUI、NUR和NIR分别表示大学-企业、大学-研究所、企业-研究所两方合作的专利,NUIR表示三方共同合作的专利。

然后分别计算大学、企业、研究所的信息熵。以大学为例,其信息熵表达式为[17-18]:

| $ H_{\mathrm{U}}=-\sum_{i=1}^{2} P_{i} \times \lg \left(P_{i}\right) $ | (1) |

其中,HU表示大学专利的信息熵;Pi表示专利数据中专利权人是否包含大学的比例。当i=1时,即P1表示大学为专利权人,具体为:

| $ P_{1}=\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} $ | (2) |

P2(即i=2)表示大学不参与专利的比例,可用式(3)计算:

| $ P_{2}=\frac{N_{1}+N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N} $ | (3) |

因此,大学所对应的专利信息熵HU为:

| $ H_{\mathrm{U}}=-\left[\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{I}}+N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\rm I}+N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N}\right)\right] $ | (4) |

同理,可得产业专利信息熵HI和研究院所专利信息熵HR:

| $ H_{I}=-\left[\frac{N_{I}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{I}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{UR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{UR}}}{N}\right)\right] $ | (5) |

| $ H_{\mathrm{R}}=-\left[\frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{IR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}+N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{I}}+N_{\mathrm{UI}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\rm I}+N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{UI}}}{N}\right)\right] $ | (6) |

上述为U、I、R等单一系统的专利信息熵。而两方和三方的专利合作的联合熵分别用HUI、HUR、HIR和HUIR表示。

大学与研究院所的专利合作包含四种状态:①专利申请者中同时包含大学和研究院所;②专利申请者只有大学而不包含研究院所;③专利申请者只包含研究院所而不包含大学;④专利申请者既没有大学参与也没有研究院所参与。四种状态使用四种概率进行表征,分别为:

| $ P_{1}^{\mathrm{UR}}=P(\alpha \in U\; 且\; \alpha \in R)=\frac{N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} $ | (7) |

| $ P_{2}^{\mathrm{UR}}=P(\alpha \in U \;且 \;\alpha \notin R)=\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{UI}}}{N} $ | (8) |

| $ P_{3}^{\mathrm{UR}}=P(\alpha \notin U \;且\; \alpha \in R)=\frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N} $ | (9) |

| $ P_{4}^{\mathrm{UR}}=P(\alpha \notin U \;且 \;\alpha \notin R)=\frac{N_{\mathrm{I}}}{N} $ | (10) |

其中,α表示其中的一件专利。那么UR合作的专利信息熵为:

| $ H_{\mathrm{UR}}=-\left[\frac{N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{UR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{U}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N}\right)+\\ \frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{IR}}}{N}\right)+\frac{N_{I}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{I}}}{N}\right)\right] $ | (11) |

同理可得HUI、HIR:

| $ H_{\mathrm{UI}}=-\left[\frac{N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{UI}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{U}}+N_{\mathrm{UR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{I}}+N_{\mathrm{IR}}}{N}\right)+\\ \frac{N_{I}+N_{\mathrm{IR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{I}}+N_{\mathrm{IR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{R}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{R}}}{N}\right)\right] $ | (12) |

| $ H_{\mathrm{IR}}=-\left[\frac{N_{\mathrm{IR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{IR}}+N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{I}}+N_{\mathrm{UI}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{I}}+N_{\mathrm{UI}}}{N}\right)+\\ \frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{UR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{R}}+N_{\mathrm{UR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{U}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{U}}}{N}\right)\right] $ | (13) |

对于U、I、R三方共同合作而言,包含七种情况,分别是只有大学、只有产业、只有研究所(院)、同时有大学与产业、同时有产业与研究所(院)、同时有产业与研究所(院)、同时有大学和产业以及研究所(院)三方,同样可用概率分别表示,最终求得:

| $ \begin{aligned} H_{\mathrm{UIR}}=&-\left[\frac{N_{\mathrm{U}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{U}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{I}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{I}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{R}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{R}}}{N}\right)+\\ \frac{N_{\mathrm{UI}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{UI}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{IR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{IR}}}{N}\right)+\right.\\ &\left.\frac{N_{\mathrm{UR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{UR}}}{N}\right)+\frac{N_{\mathrm{UIR}}}{N} \times \lg \left(\frac{N_{\mathrm{UIR}}}{N}\right)\right] \end{aligned} $ | (14) |

而其中任意两者之间的依赖性和相关性可用互信息来度量。具体表达式可用单一系统的信息熵和双方合作的联合熵构造。以大学和研究所(院)的二维互信息为例:

| $ T_{\mathrm{UR}}=P_{\mathrm{U}}+P_{\mathrm{R}}-P_{\mathrm{UR}} $ | (15) |

其中,TUR表示大学与研究院所的二维互信息。

同样的,三方的三位互信息为:

| $ T_{\mathrm{UIR}}=P_{\mathrm{U}}+P_{\mathrm{I}}+P_{\mathrm{R}}-P_{\mathrm{UR}}-P_{\mathrm{UI}}-P_{\mathrm{IR}}+P_{\mathrm{UIR}} $ | (16) |

互信息T在这里能够反应参与度量的两方或三方的依存度和相关性。当两方或三方间的交叉熵降低时,表明度量各方之间更独立;反之,表明相同信息更高,相互间的依赖程度更高。

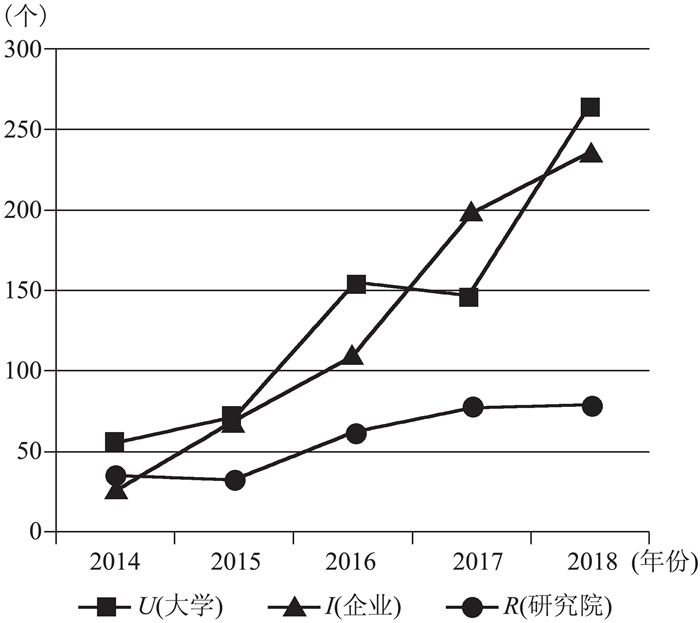

根据上述方法,收集并归类好相关发明专利数据,如表 1和图 2所示。将表 1数据代入式(1)~(15),可计算得到各个年度的信息熵和互信息,如表 2、表 3和图 2所示。

| 表 1 发明专利数据数量 |

|

图 2 2014—2018年潜水设备产业各主体中国发明专利数量 |

| 表 2 信息熵汇总表 |

| 表 3 二维互信息汇总表 |

从表 1和图 2中可以看出,2014—2018年的潜水设备产业中,大学、企业与研究所(院)所各自参与的中国发明专利数量都呈上升趋势。其中,企业与大学的增幅明显且较大。根据案例回顾,可发现此阶段的大学与企业的合作活动增加,创新氛围浓厚。根据案例分析的资料,大学、研究所(院)为中潜公司提供合作的研究人员、前沿的技术创新知识与能力。双方互利共赢,在良性循环中不断演进,最终作用于产业创新,形成新工艺。研究所(院)的发明专利数除了2015年略有下降外,其总体上增长平稳。由此可知,三者在创新方面都具备一定驱动力。

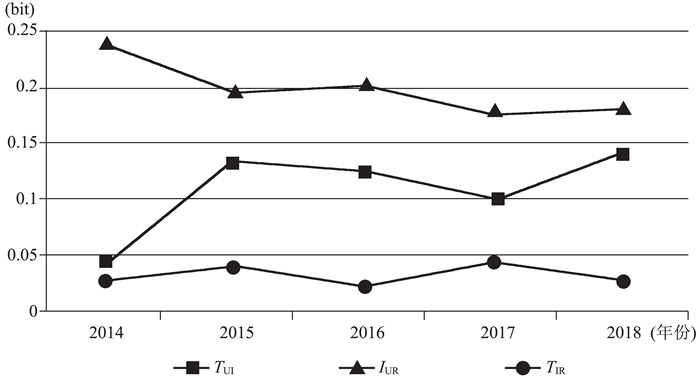

结合2014—2015年的二维互信息(表 2和表 3)可知,整体而言都是TUR>TUI>TIR,可知总体上大学与研究所(院)的联系最紧密,但从2015年之后略有下降。大学与公司的联系程度增幅明显,尤其在2014—2015年间总体呈上升趋势。这可认为是与2014年仍在实施的“2011计划”有关,该计划核心之一是健全协同创新机制,且在2014年新增了核心协同单位;研究所(院)与企业的联系程度最低,但相对平稳,这点与中潜公司的情况不同。具体情况如图 3所示。

|

图 3 潜水设备产业基于中国发明专利的二维互信息 |

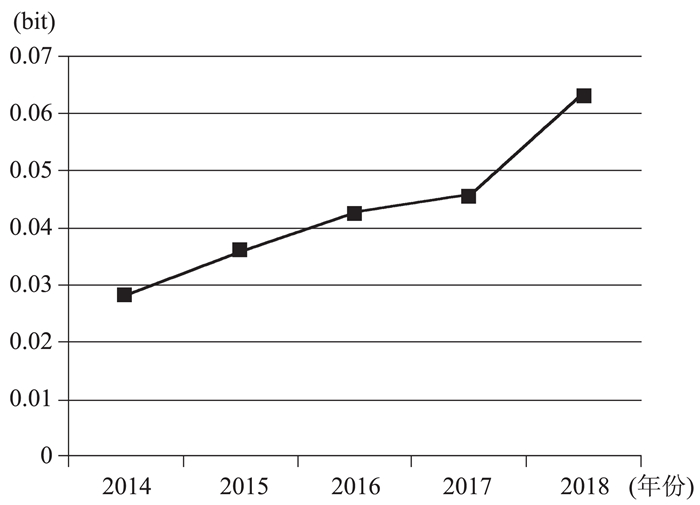

基于中国发明专利的三维互信息TUIR如图 4所示。由该图可见,三维互信息呈上升趋势,且均为正值。T值为负相关,即T值越小,其三者的联合更为紧密,合作程度更高。这说明2014—2018年间,以中国发明专利数量进行探究得出三者联系程度总体偏低,大学-研究院所-企业的关联趋于松散,中潜公司也存在这样的现象。本文分析结果与一些学者所指出的“在专利方面,国内还是缺乏一定的保护机制,合作程度相对偏低的情况是存在的”情况一致[19]。

|

图 4 基于中国发明专利的三维互信息TUIR |

尽管创新在国内已是大势所趋,部分创新项目放在国际上也有一定地位,但企业、大学与研究院所之间的合作程度还是较低。独立进行创新意味着创新自驱力的存在,但不可否认的是,独木不成林。在信息全球化的时代,协同创新的协同效应有目共睹,而建设创新型国家更应重视协同创新。为了探讨产学研合作中的协同创新机制,本文以中潜公司为例,结合潜水设备产业2014—2018年的发明专利数据,从三螺旋理论视角,以产学研合作模式来定量分析了协同创新的情况。本文的主要研究结论和研究局限如下:

1.潜水设备行业中产业发展需求是产学研协同创新演进起源

基于中潜公司的案例分析可知,在企业、大学和科研所(院)之间形成了三螺旋协同创新演进。产业的市场需求推动了企业进行创新,且发展快速的产业会使企业在该产业中获得更多的营业收入与利润,从而刺激企业加大研发投入。当个体创新满足不了企业发展时,企业倾向与大学和研究所(院)进行技术交流合作,以期突破自身的研发瓶颈。

2.学研-企业的紧密合作有助于协同创新稳定演进

在潜水设备行业二维互信息图中,可发现大学、研究所(院)与企业在协同创新初期阶段的合作紧密程度较低,三者需要一定的时间来磨合。影响三者协同创新发展的因素众多,而优质产品技术的输出是稳定推动三螺旋模型演进的动力核心之一,也是决定三者是否能持续合作的因素之一。成功的合作体验能提高三螺旋模型的稳定性,形成循环演进的推动力。在潜水设备产业的发明专利中,有部分企业连续几年与同一大学或研究所(院)合作申请发明专利,恰恰印证了这一点。在此基础上,由企业产品技术上升到共性技术合作,需要大学和科研院所发挥资源优势,实现产学研协同创新精准合作、联合攻关,以有效促进共性技术的发展。例如,中潜公司以科研项目为导向,联合大学和科研机构建立技术联盟或科研基地,以实现科研成果有效转化。

3.政府的引导作用

在潜水设备行业的大学、研究所(院)与企业间的三维互信息图中可发现三者间的联系呈现松散状态。这可能是由于企业和学研方在顶尖技术,如基础性共性技术和应用性共性技术的开发过程中缺乏健全的制度安排,导致在合作过程中产生一些制约合作顺利开展的问题。例如,企业面临的生产成本和研发成本压力、合作主体之间的知识产权纠纷、产学研运作成本费用高昂等。这些困境都要求在产学研合作中进一步强化政府的引导作用。同时,这也反映出现阶段我国没有建立或完善针对市场和企业需求的技术评估评审系统以及针对企业需求的共性技术征询机制,导致部分研究与企业现实需求出现较大偏差,推广应用研究成果也受到较大阻碍。因此,从政策上引导大学、研究所(院)与企业的合作交流,对于推动协同创新向健康良好的方向发展而言显得尤为关键。我国政府应积极参与产学研协同创新过程,发挥其在协同创新中的引导作用,通过建立一系列有效的机制为协同创新系统提供制度保障。在我国产业共性技术的供给尚有不足并且专利保护机制尚不健全的情况下,更需要政府参与协助以维护产业发展的良好秩序。

4.研究局限与未来展望

本次研究的局限有以下几点。第一,专利数据的偏差。在专利收集过程中,由于专利类型较多,本文只选取了中国发明专利而没有选择实用新型与外观设计专利,存在一定局限性。第二,专利数据的滞后性。由于发明专利审核需要较长时间,在发明专利数据库显示的公布时间与实际产出的申请时间有偏差,且尚未能收录到2019年公布的新专利。第三,研究工具的局限。本文运用Excel软件进行计算,受限于软件功能,计算结果会存在一定偏差。

运用THA算法能较为直观地反映协同主体的合作程度,也具备可操作性。但是,由于数据的局限性以及计算中由于公式的限制,有的数值无效,需取零调整,因此,会增加研究误差。后续研究中可加强对数据的分析工具选择与数据处理,尽可能减少运算的误差。同时,三螺旋模型在实际中还有不同的演变方式,其理论也在不断更新,后续研究还需要不断地探究求证。

| [1] |

樊霞, 黄妍, 朱桂龙. 产学研合作对共性技术创新的影响效用研究[J]. 科研管理, 2018, 39(1): 34-44. |

| [2] |

王萧萧, 朱桂龙, 黄妍. 高校协同创新改革的文本研究[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2018, 20(4): 111-120. |

| [3] |

毕颖, 明炬. 基于知识三角的大学跨学科研究组织协同创新动力模型构建[J]. 科技进步与对策, 2015(9): 136-140. |

| [4] |

吴卫红, 陈高翔, 张爱美. "政产学研用资"多元主体协同创新三三螺旋模式及机理[J]. 中国科技论坛, 2018(5): 1-10. |

| [5] |

ATLAN T. Bring together industry and university engineering schools, in getting more out for R & D and technology[R].The Conference Board, Research Report, 1987.

|

| [6] |

刘和东. 产学研合作与企业自主创新关系的实证研究[J]. 科技管理研究, 2009(2): 186-188. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2009.02.064 |

| [7] |

郝萍, 史艳红. 产学研合作的国内外研究现状综述[J]. 企业技术开发, 2016, 35(6): 126-127. DOI:10.3969/j.issn.1006-8937.2016.06.072 |

| [8] |

许箫迪, 王子龙. 基于战略联盟的企业协同创新模型研究[J]. 科学管理研究, 2005(6): 12-15. DOI:10.3969/j.issn.1004-115X.2005.06.004 |

| [9] |

徐力行, 毕淑青. 关于产业创新协同战略框架的构想[J]. 山西财经大学学报, 2007(4): 51-55. DOI:10.3969/j.issn.1007-9556.2007.04.009 |

| [10] |

董睿, 张海涛. 产学研协同创新模式演进中知识转移机制设计[J]. 软科学, 2018, 32(11): 6-10. |

| [11] |

ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L. The triple helix-university-industry-government relations: a laboratory for knowledge based economic development[J]. Easst review, 14(1): 14-19. http://www.researchgate.net/publication/241858820_The_Triple_Helix_-_-University-Industry-Government_Relations_A_Laboratory_for_Knowledge_Based_Economic_Development

|

| [12] |

ETZKOWITZ H, STEVENS A J. Inching toward industrial policy:the university's role in government initiatives to assist small, innovative companies in the United States[M]. New York: State Univ. of New York Press, 1998.

|

| [13] |

杨林. 国内协调创新研究述评[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(4): 50-55. |

| [14] |

哈肯, 郭治安. 协同学的基本思想[J]. 科学, 1990(1): 35-79. |

| [15] |

余潇潇, 刘源浩. 基于三螺旋的研究型大学创新创业教育模式探索与实践[J]. 清华大学教育研究, 2016, 37(5): 111-115. |

| [16] |

范柏乃, 余钧. 三重螺旋模型的理论构建、实证检验及修正路径[J]. 科学学研究, 2014, 32(10): 1553-1558. |

| [17] |

王兴旺, 董珏, 余婷婷. 基于三螺旋理论的新兴产业技术预测方法探索[J]. 科技管理研究, 2019(6): 108-113. |

| [18] |

张秀萍, 黄晓颖. 三螺旋理论:传统"产学研"理论的创新范式[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2013, 34(4): 1-6. |

| [19] |

陈劲, 王方瑞. 再论企业技术和市场的协同创新——基于协同学序参量概念的创新管理理论研究[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2005(2): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1008-407X.2005.02.001 |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22

,

,