乡镇政府处于我国行政层级系统的最末端,直接对广大民众提供公共服务、进行社会管理。民众对乡镇政府的信任,事关基层治理与稳定,影响政府政策执行与社会治理的成本与效果,也影响着党和政府在民众中的形象与合法性。进入21世纪以来,我国政府信任曾出现下滑的情况[1],同时出现了所谓“央强地弱”的差序格局[2]。从中央到乡镇,民众对政府的信任逐级降低,越到基层,民众越不相信政府[3],即相比其他层级的政府,乡镇政府面临着更为严重的信任危机问题。由此带来了民众“信上不信下,信访不信法”的扭曲的利益表达或诉求渠道,严重破坏了我国基层治理的有效性,冲击着基层的治理秩序和社会政治稳定。因此,从增强治理合法性、稳定性与有效性的现实意义出发,开展乡镇府信任研究,提升地方政府公信力显得尤为迫切和重要。已有的少量研究从理论或实证的路径探讨了我国地方基层政府信任的影响因素与重建问题[4-5],但研究的广度与深度尚无法与该问题的严重性相匹配,多数研究是在整个政府信任的框架体系上稍微关注和提及地方政府信任,对这一问题的单独深入探讨尚显不足。处在国家科层体系末端的乡镇政府,围绕民众落实各项政策、提供各类服务。在基层治理情境中,民众的信任有利于乡镇政府执行政策、开展工作。而面对日常频繁接触、能够客观感知的乡镇政府,民众的政府信任感又建立在什么基础上?相比于高层级政府的政策制定与宣传,乡镇政府的关键在于具体落实,即在与乡镇民众互动、交往的过程中实现自身职能、完成治理任务。其在开展工作、落实政策过程中的行为方式、观念态度极易被民众切身感知,这些是否会直接影响民众对乡镇政府的信任?如果有影响,其影响路径又是如何?基于此,本文在综合已有研究的基础上,利用中国乡镇调查的大样本数据,聚焦乡镇政府行为作风与群众政府信任感间的关系,探讨乡镇政府作风转变对乡镇政府信任的影响及其路径,从而充实现有研究,同时也为实务界提升政府信任提供经验参考。

二、文献综述乡镇政府作风是党风建设的晴雨表,也是党的内在精神和整体素质的缩影,涵盖了思想、学习、工作、生活等方面。政府作风建设主要指政府和国家公职人员在依法运用公共权力,处理社会公共事务过程中所表现出来的一贯的态度和行为[6]。本文认为乡镇政府作风转变是其作风建设由劣到优不断改进的过程,具体表现为乡镇工作人员不断增强的奉献意识和服务意识、不断提高的政治觉悟和党性修养,从而树立高效、亲民、友善与法治的政府形象,构建作风优良的服务型政府。

政府信任是民众对政府运作符合公益与符合民众理性期待的信心与评价,体现了公民对政府机构与政府行为的认同与支持[7-8]。具体可以表现为三个层次的信任:公民对整个政治共同体的信任、对政治制度和体制的信任、对政府机构和行动者的信任[9]217。政府无信,则权威不立[10]。政府信任是政治支持的重要组成部分,是政府合法性和政策有效性的重要基础[11]。自20世纪60年代西方国家政府普遍面临政府信任危机以来,政府信任逐渐成为学界和政府实务界普遍关心的问题,国内外学者们围绕着政府信任的内涵与影响因素开展了广泛而深入地探讨研究,取得了丰硕的研究成果。在对政府信任的内涵或概念界定达到一定共识的基础上,无论学界还是实务界都将更多的注意力放在政府信任的影响因素上,目的在于为缓解政府信任危机,重建政府公信力寻求治理良方。围绕这一现实问题,国内外学者做了大量的实证研究,几乎将一切可能影响政府信任的因素加以考虑和验证,得出了大量科学合理的解释。同时,学界习惯将已发现的影响因素归类为文化路径与制度路径两大类。文化路径强调政府信任外生于政治领域,是文化习俗和民众自身早期社会化的结果;制度路径认为政府信任内生于政治系统,是对机构绩效感到的期望效用[12]。

1.文化路径——外生于政治系统的因素

文化路径外生于政治系统的因素主要包括民众的社会人口属性和社会资本特征,这些因素与政治系统或政府行为没有直接的相关性,是民众个体社会化的结果。首先,在政府信任影响因素的实证研究中,社会人口属性的影响是必经检验的维度之一,因为其对政府信任有重要影响,反映了家庭、族群、世代、阶层地位以及政治身份等因素对政治社会化进程的影响[13]。由于学者们在研究时采集了不同的样本,设计了不同的变量,社会人口属性因素对政府信任的影响存在差异性。但总的来说,性别、年龄、受教育程度、收入、政治身份、阶层地位以及地区属性等常见的社会人口特征均对政府信任具有一定的影响[14-15]。钟杨和王奎明的实证分析发现,党员身份对政府信任有正向影响,年龄和学历则具有负向影响,性别和收入对政府信任的影响不具有显著性[16]。另外,公民个体的社会资本特征也会影响其对政府的信任。社会资本具有联结、规范和信任的作用,通过社会资本建立起来的人际信任具有溢出效应,会促进对公共机构的信任[17]。刘米娜和杜俊荣利用CGSS调查的实证分析发现普遍信任、互助行为以及开放型的社会网络均对政府信任产生显著的正向影响[18]。可见,在探究政府信任的影响因素时,文化路径层面的社会人口属性和社会资本特征都是不容忽视的维度,无论在研究还是实践过程中,都必须加以综合考虑与分析。

2.制度路径——内生于政治系统的因素

内生于政治系统而影响民众对政府信任的因素是指政府部门机构运作或政府行动者行为的过程和结果,包括政府绩效、廉洁情况、民主建设、信息公开、政府回应以及民众参与政治的过程等。在早期的研究中,学者们主要通过政府绩效来解释政府信任的变动趋势,认为政府信任建立在民选官员和行政领导的工作绩效上,当民众感到其工作能力有限、工作业绩不高时,政府信任将会下降。我国较高的绩效表现是政治合法性和政府信任的重要来源[19],同时政府部门高质量的服务会积极提升社会民众对政府机构的信任水平[20]。另外,政府腐败问题会严重影响公众对政府的态度,民众对政府的腐败情况认知以及对反腐绩效的不满都显著降低了对政府的信任[21]。除此之外,政府的透明度、回应性以及民众的政治参与等都对政府信任具有不同程度的影响[22-23]。黄嘉文、赵静以农村青年为研究对象,认为农村青年对基层政治信任随着社会的快速变迁和特殊的生命历程阶段而颇具复杂性[24]。马亮的实证研究发现,电子政务的使用频率会积极影响民众对政府的信任,而政府透明度和回应性在两者之间起了不同的中介效应,政府透明度与回应性均对政府信任有正相关关系[25]。总的来看,相比文化路径层面的因素,内生于政治系统的制度路径因素对民众的政府信任的影响更大、更直接,说明民众更多是基于对政府的表现和行为而对其作出评判。

乡镇政府作为连接政府和群众的桥梁和纽带、解决实际问题的重要力量,对其信任影响着民众对整个政府体系的信任。已有的研究广泛而深入地挖掘了影响政府信任的各种潜在因素,为后来的研究提供了丰富的参考与借鉴。然而,当前我国关于政府信任的研究关注中央政府、整体政府层面以及政府层级差异较多,对基层政府,尤其是对乡镇政府信任的深入探讨较少。随着文化环境以及制度背景的不断变迁,必然会涌现出可能影响政府信任的其他因素。基于此,本文在现有研究的基础上,进一步挖掘、发现可能影响政府信任而又尚未被实证检验的其他因素,探讨乡镇政府作风转变、官民关系与政府信任之间的关系,进而丰富和完善该领域的相关实证研究。

三、研究假设政府作风建设状况如何,直接关系和影响党和政府的形象。政府作风转变可能会影响民众对政府的信任,同时这种影响机制可能是直接的,也可能是间接的,有些因素可能会在两者之间起到调节作用。基于这种考虑,本文尝试建立以下假设关系:

1.政府作风转变与政府信任

从内生于政治系统的制度因素来看,政府信任是公民对政府行为符合公共利益、满足民众需求程度的认知,强调对政府行为结果的认知。而从互动建构的角度看,政府信任的本质是公民与政府的交互关系[26],即民众通过日常生活中与政府的互动过程形成对政府的认知,进而作出对政府信任程度的判断[27],此处则强调对政府行为过程的认知。民众在获取公共产品或接受公共服务时与之互动的是各级政府部门或政府官员,而并非政府这个实体。尤其是在乡镇,民众直接与政府工作人员打交道,更容易形成对政府行为或态度的直观感知,而这种感知会深刻影响其对整个政府的认知。因此,民众首先形成的是对互动过程中政府官员行为或态度的感知,进而抽象为对整个政府实体的评价。政府工作人员在处理公共事务过程中的行为、态度发生良好的转变,如效率变高、态度变好、让民众办事更加便利等,能够改善政府部门和工作人员在民众面前的形象,提升民众的好感度,进而影响民众对政府的整体评价。因此,本文提出假设1:

H1:乡镇政府作风转变与政府信任存在正相关关系,乡镇政府作风的转变会提升民众对政府的信任。

2.政府作风转变、官民关系与政府信任

(1) 政府作风转变与官民关系。人际关系是人与人之间社会互动的结果,人在社会互动过程中行为的选择会影响或决定人与人之间的关系类型与质量[28]。官民关系即政府与民众的关系,亦是建立在政府官员与民众之间的互动交流过程中。在中国的语境下,官民关系折射出的是国家与社会关系的变化,是国家治理与社会运行的关系转型,无论是政府的行为方式还是民众的行为选择都影响着官民关系。因此,政府态度或行为方式的转变极可能成为改变政府与民众之间关系的重要因素,基于此,本文提出假设2:

H2:乡镇政府作风转变与官民关系存在正相关关系,作风的转变有利于改善官民关系。

(2) 官民关系与政府信任。信任是建立在关系的基础上的,只有双方之间存在直接或间接的互动关系才可能产生信任,人际关系对人际信任具有重要的影响[29]。Jacobs提出,可靠性与关系的亲密度成正比,关系的亲密度又由关系基础与感情所决定,因此可以说关系基础与感情是影响信任的重要因素[30]。陈介玄、高承恕研究发现在中国企业中,上司对下属的信任主要由三个因素决定:关系、忠诚度和才能[31]。可见,关系的亲疏好坏是影响人际信任的重要因素。同理,政府与民众之间的关系也会影响民众对政府的信任度,故此,本文提出假设3:

H3:官民关系与政府信任之间存在正相关关系,官民关系越好,民众对政府信任度越高。

3.政府作风转变、政府满意度与政府信任

(1) 政府作风转变与政府满意度。公民与政府部门的互动经历是影响政府满意度的一个重要指标[32], 不良的互动体验会降低民众对政府的满意度[33]。如前所述,政府作风转变体现为政府工作人员改善其在为民众处理公共事务、提供公共服务时的行为表现与方式,具体表现为态度亲民友善、办事高效公平、让服务便捷可及等。与民众互动行为、态度的转变必然会影响民众对政府行为与实体的直接感知,即会影响民众对政府的评价。同时,这种影响往往是积极的,政府作风转变往往会促使民众对政府评价的改观,基于此,本文提出假设4:

H4:政府作风转变与民众对政府满意度存在正相关关系,政府作风转变能提升民众对政府的满意度。

(2) 政府满意度与政府信任。民众对政府的满意度是指民众基于主观感知对政府所持的心理认可状态, 它包括情绪体验和认知体验[34]。广义的政府满意度不仅包含对政府部门的满意度评价, 还包括对政府所提供的公共服务的满意程度[35]。民众对政府的满意度是个体基于自身对政府行为或提供的服务的主观感知而作出的评价。民众对政府满意度越高,表明政府行为或服务的效果越吻合民众的期望;此时,民众会对政府表现出应有的热情和信任[36]。基于此,本文提出假设5:

H5:政府满意度与政府信任之间存在正相关关系,民众对政府满意度越高,对政府的信任也越高。

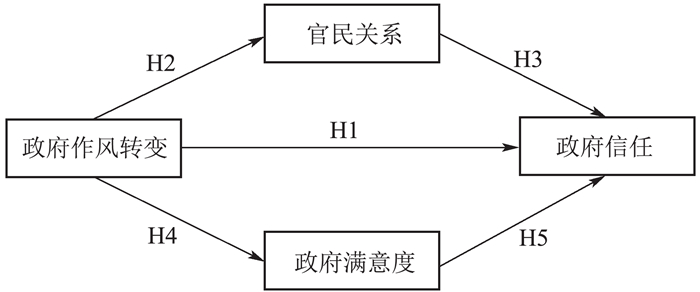

综合以上研究假设,本文建立了如图 1所示的研究假设与框架,以展现乡镇政府作风转变、官民关系、政府满意度与政府信任之间的逻辑关系。

|

图 1 本文的研究假设与框架 |

本文所使用的数据来源于中国国家调查数据库(Chinese National Survey Data Archive)有关“中国乡镇民主与治理调查”的大样本数据。该数据是由南开大学马德勇教授主持,在全国范围内10个不同省(直辖市)的24个乡镇开展实地调研所获取。该调研在每个乡镇随机选取2~3个行政村,开展入户问卷调查,最后共收集有效问卷2 221份。问卷主要涉及调查对象的个人基本信息、对乡镇政府工作的评价、对国家政治经济发展的评价、政治信任和社会信任、对腐败的评价、对基层民主发展的评价以及其他一些有关政治意识、政治行为方面的问题,为本研究的开展提供了翔实的数据资料。

(二) 变量选择与操作化1.被解释变量

本文研究的是乡镇政府作风转变、官民关系与乡镇政府信任的关系,因此研究的被解释变量为“乡镇政府信任”。本文选择问卷中请评价“您对本地乡(镇)党委和政府的信任程度”这一问题来测量民众对乡镇政府的信任度,答案的选项设计为:1=非常信任,2=比较信任,3=不太信任,4=完全不信任。

2.解释变量

研究涉及的解释变量有3个:第一个是乡镇政府作风转变。本文综合采用问卷中“和10年前相比,您觉得现在去乡(镇)政府办事(如办手续、开证明)是不是更方便了”以及“和10年前相比,您觉得现在的乡(镇)政府干部在工作中的态度和作风是不是变好”这两道题的均值来测量,其中答案的选项设计为:1=比以前好很多,2=好一点了,3=和以前一样,4=变坏了,5=坏多了。第二个解释变量为官民关系。研究采用问卷中“总体来讲,您认为本地乡或镇政府和老百姓的关系怎么样”来测量,答案设计为:1=很好,2=比较好,3=不太好,4=很不好。第三个解释变量为政府满意度。研究采用问卷中的单条目测量问题“总体来讲,您对目前本地乡或镇政府满意吗”来测量,问题的答案设计为:1=很满意,2=比较满意,3=不太满意,4=很不满意。

3.控制变量

参考已有研究的发现,结合本问卷所包含的问题,研究将大多数已被实证发现的影响政府信任的文化路径与制度路径的层面因素作为控制变量纳入模型中,包括文化路径层面调查对象个体的社会人口属性(性别、年龄、教育程度、收入水平、政治面貌、社会地位等)和社会资本特征(社会信任),制度路径层面的信息透明度、政府回应、选举公平性、民主建设、腐败认知等。其中,收入水平在问卷中已被设计为定序变量,1~8由低到高分别代表了不同区间的绝对收入值,因此在统计模型中不再作取对数处理。

(三) 分析模型与方法本研究涉及探讨解释变量与被解释变量之间的直接关系与间接关系,涉及变量间的多重关系以及中介变量的估计与分析,故而研究采用路径分析模型(Path Model)进行估计分析。相较于简单的回归分析模型,路径分析模型能够处理观测变量之间的复杂关系,允许多个解释变量与被解释变量结构中关系的同时建模与估计,即能够同时分析多个变量之间的关系,发现变量之间的中介效应,还能避免变量之间的内生性问题。在估计方法上,本研究运用保留缺失值的极大似然估计(mlmv),从而避免样本信息的浪费。

五、实证分析结果 (一) 描述性统计分析本文变量的描述性统计如表 1所示。总体来看,民众对乡镇政府信任的平均值为2.208,介于“比较信任”与“不太信任”之间。因为问卷采用的是4点量表,且分值越大表示越不信任,因此2.208低于中值,这说明民众对乡镇政府的信任情况并不乐观,还有待提升。在乡镇政府作风的转变、乡镇政府满意度以及官民关系方面,民众反映较多的是乡镇政府作风的转变,均值达到1.904;即民众普遍认为相比过去10年,乡镇政府作风有所好转;这说明在过去10年里乡镇政府作风发生了一定程度上积极的转变。而在政府满意度以及官民关系方面,均值却低于中值,即民众对乡镇政府的满意度并不高,乡镇政府与民众的关系也有待改善。

| 表 1 变量的描述性统计 |

在其他控制变量方面,从均值的情况来看,民众普遍认为乡镇政府有比较多的贪污腐败现象。此外,民众普遍认为乡镇政府在政府透明和政府回应性方面都做得一般、还不够好,表明乡镇政府在这两方面的工作还有待加强。而在基层民主建设方面,如乡镇或村委的民主选举、决策或监督,乡镇政府做得稍微好一点,介于“一般”与“比较好”之间。

(二) 路径模型估计与分析研究利用stata1 3.0共进行了6个模型估计,前3个模型只估计了政府作风转变、官民关系、政府满意度与政府信任之间的关系,暂不考虑其他因素的影响;后3个模型则加入各种可能的影响因素,在控制住相关变量的同时,对上述4个变量之间的关系进行稳健性检验。路径模型估计结果如表 2所示。

| 表 2 路径模型估计结果 |

估计模型1、2、3只关注了乡镇政府作风转变、官民关系、政府满意度与乡镇政府信任三者之间的关系,没有加入其他控制变量。模型1估计结果表明,在不考虑其他因素的情况下,乡镇政府作风转变与乡镇政府信任间存在显著的正相关关系。乡镇政府作风转变有助于提升民众对乡镇政府的信任,即假设H1成立。

模型2中,研究加入了官民关系这一变量,并同时估计了作风转变与官民关系间的关系。结果显示乡镇政府作风转变、官民关系都与乡镇政府信任存在显著的正相关关系,作风转变与官民关系间同样存在显著的正相关关系。此外,相比模型1,加入官民关系变量后,作风转变的影响效应明显变小,这说明了官民关系在作风转变与乡镇政府信任间起到中介效应,是两者间的中介变量。模型2的估计结果证明了研究所提假设H2、H3也是成立的。模型3中,研究在模型1的基础上加入了民众对政府满意度变量,并同时估计了作风转变与政府满意度间的关系。结果显示,乡镇政府作风转变与民众对政府满意度之间同样存在显著的正相关关系,政府满意度与乡镇政府信任之间也存在显著的正相关关系。相比模型1,加入政府满意度因素后,作风转变对乡镇政府信任的影响效应明显变小了,说明政府满意度也是作风转变与政府信任间的一个中介变量,在两者间发挥着中介效应。可见,研究所提假设H4、H5在模型3中得到了支持。

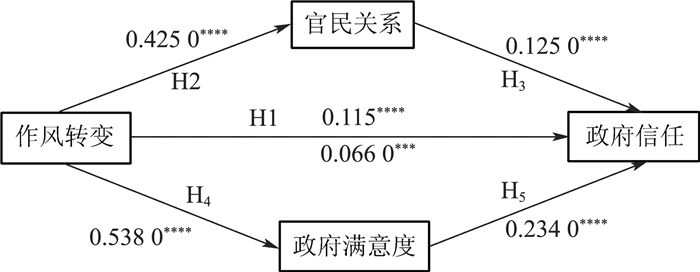

为进一步检验结果的稳健性以及考察其他因素对乡镇政府信任的影响,研究将可能影响乡镇政府信任的制度与文化因素加入模型中,做了4、5、6三个模型检验。模型4、5、6的估计结果表明,在控制住其他变量的情况下,虽然影响效应有所降低,但上述各种相关关系依然相当显著。由此可见,模型4、5、6进一步验证了研究所提假设都是成立的(见图 2),且估计结果具有较好的稳健性。乡镇政府作风转变有助于提升民众对乡镇政府的信任;同时,乡镇政府作风转变会通过影响官民关系以及民众对政府的满意度,进而影响民众对乡镇政府的信任。官民关系、政府满意度在政府作风转变与乡镇政府信任间发挥着中介效应。

|

图 2 解释变量、中介变量与被解释变量间关系 |

为进一步观测中介效应的大小,研究对上述各变量之间的直接效应、间接效应、总效应进行了分解,结果如表 3所示。其中,直接效应为作风转变对政府信任的直接路径系数;间接效应为作风转变对各中介变量的影响系数乘以各中介变量对政府信任的影响效应;总效应为直接效应与间接效应之和;中介效应比例即间接效应与总效应的比。

| 表 3 中介变量的效应分解结果 |

从表 3可知,分别以官民关系、政府满意度为中介变量,其发挥的中介效应分别在28.6%、66.3%的程度上解释了政府作风转变对政府信任总效应,即政府满意度的中介效应明显强于官民关系的中介效应,说明了乡镇政府作风转变虽然也会通过官民关系影响政府信任,但主要通过政府满意度影响政府信任。

在控制变量方面,对于内生于政治系统的制度路径因素,本研究的实证分析发现,民众对政府的腐败感知、乡镇政府的民主建设、回应性以及选举过程的公平性都与乡镇政府信任具有显著的相关关系,其中腐败感知对乡镇政府信任的影响力最大。民众感知到的乡镇政府腐败现象越少,则对乡镇政府的信任越高;同时,乡镇政府民主建设、回应性方面的工作做得越好,基层选举过程越公平,民众对乡镇政府越信任。这些结果与多数现有研究的发现基本一致,然而对于政府透明度这一因素,本研究的估计结果在统计意义上并不显著,即乡镇政府的信息透明度与民众对政府信任度不具有显著相关性,乡镇政府信息公开与否并不影响民众对其的信任度。可见,民众对乡镇政府的信任更多是建立在对其他因素的考量上。在控制变量外生于政治系统的文化路径因素中,本研究的实证结果表明,只有被调查者的年龄和社会信任与乡镇政府信任有关。年龄越大、社会信任越强的民众,对乡镇政府的信任度也相对较高。其他主观因素在本研究的实证分析中则不具有统计意义上的显著性。

六、结论与启示 (一) 研究发现与理论贡献面对我国“央强地弱”的差序政府信任格局,本文以乡镇政府信任为研究对象,探讨政府作风转变对其的影响。在综述相关文献的基础上,提出了一个可资验证的理论假设模型,并利用“中国乡镇民主与治理调查”的大样本数据,运用路径模型分析方法对所提理论假设框架进行了实证检验。

实证研究发现:在解释变量方面,乡镇政府作风转变确实能够提升民众对乡镇政府的信任度,这种影响既有直接的,也有间接的路径。间接的路径在于,乡镇政府作风转变有助于提高民众对乡镇政府的满意度,改善政府与民众间的关系;而政府满意度的提高以及官民关系的改善又显著有利于提升民众对乡镇政府的信任,即政府满意度、官民关系在作风转变与政府信任之间发挥着中介效应,且前者的中介效应明显强于后者。由此可见,文章提出的五个假设都得到了实证结果的支持。

从理论划分来看,政府作风转变属于影响政府信任的制度路径,即来源于内生于政治系统的客观影响,具体体现为政府及其工作人员在与民众互动过程中的行为与态度,每一个与政府打交道的公民都会有切身体会。政府信任是社会主体在互动过程中产生的心理认同和期许。因此,相比政府绩效、廉洁程度等较为抽象的体会与感知,政府作风转变(如改善服务态度、提高办事效率等)更能给民众最为直观具体的感受,是一种基础性的因素,能够影响民众对政府的多种态度、观念。同时,作风转变的效应有别于政府层面、民众个体层面的,是来自双方互动层面的结果,更多体现在互动过程中。政府作风转变取决于政治系统制度路径的改变,生效于民众个体的社会体验与感知。官民关系对政府信任也有显著的正向影响,反映的是政府与民众之间的关系好坏,属于文化路径中社会资本所包含的影响因素,这也是以往的研究没有考虑或关注的一个问题,深化了社会资本的影响维度。

研究表明,政府作风转变会对政府信任产生显著的正向影响,同时,官民关系与政府满意度作为其间的两个重要中介变量,解释了作风转变对政府信任的影响机制。研究发展了一个中层理论,丰富了影响政府信任的理论路径。

(二) 实践启示本文的研究显示,政府作风转变确实能够提升民众对政府的信任,同时能够改善官民关系与政府满意度。研究用有力的数据证明了我国一直以来强调转变政府作风的重要性与现实意义。总之,乡镇政府作风转变以较小的制度成本和财政支出成本赢得民众对政府较高的满意与信任,实现民众与政府间的良性互动,直接改善民众对政府的直观感知。任何信任都是建立在良好的感知与关系上,对于处于一线基层的乡镇政府更是如此,民众对乡镇政府的多数评价都建立在其与一线政府官员的互动经历与体验上,如去政府部门办事时工作人员的态度、办事效率,乡镇公务人员在社区群众间开展工作的行为习惯、处事方式等,这些都是民众能够切身感知并建立乡镇政府印象的关键因素。因此,除了通过加大公共服务投入获取更高的政府满意度或政府信任外,改善服务态度与过程、优化与民众互动的行为方式与路径方是点睛之笔。否则,可能会事倍功半。

自党的十八大以来,中央出台多项重拳举措整改党风、政风,通过持续有力地开展“反四风”建设,重肃官场风气,转变政府工作作风;通过深入开展群众路线教育实践活动,密切关注和改善党群干群关系。这些举措一方面有利于政府作风转变,牢固树立为人民服务的意识,改善服务态度、提高办事效率等;另一方面有助于改善官民关系。在新时代新时期,持之以恒地开展党的群众路线教育实践活动,转变工作作风,切实解决政府“门难进、脸难见、事难办”的问题,改善党群干群关系始终是各级政府的工作重点与目标追求。

乡镇政府作为中国政权的末端,直接面向广大群众,民众对政府最直接、最真切的感受就来自对乡镇政府的感知。因此,乡镇政府应该加强党风政风建设,形成转变作风的长效机制;努力改善政府与民众的关系,构建积极有为的基层服务型政府;提升民众对自身的认同与信任,构建稳定和谐的基层社会。

| [1] |

李燕, 朱春奎. 电子政务如何影响政府信任?——基于武汉、天津、重庆调研数据的实证研究[J]. 南京社会科学, 2017(3): 65-73. |

| [2] |

高学德, 翟学伟. 政府信任的城乡比较[J]. 政治学研究, 2013(2): 1-27. |

| [3] |

LI S D, KUEBLER, DANIEL. Sources of local political trust in rural China[J]. Journal of contemporary China, 2018, 27(110): 193-207. |

| [4] |

邹育根, 江淑. 中国地方政府信任面临的挑战与重建——国内学术界关于地方政府信任问题研究现状与展望[J]. 社会科学研究, 2010(6): 41-46. |

| [5] |

陈天祥, 周敏婷, 郑佳斯. 中国乡镇政府的政治信任:影响因素及区域差异[J]. 江苏行政学院学报, 2017(1): 101-108. |

| [6] |

汪勤永. 论政府作风转变中的制度建设[J]. 行政与法, 2004(8): 17-20. |

| [7] |

CITRIN J. Comment:the political relevance of trust in government[J]. Americana political science review, 1974, 68(3): 973-988. |

| [8] |

蔡晶晶, 李德国. 当代西方政府信任危机透析[J]. 公共管理学报, 2006(4): 100-112. |

| [9] |

NORRISP. Critical citizens:global support for democratic governance[M]. Oxford: Oxford University Press, 1999.

|

| [10] |

习近平. 之江新语[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2007.

|

| [11] |

朱春奎, 毛万磊. 政府信任的概念测量、影响因素与提升策略[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2017(3): 89-98. |

| [12] |

MITCHELL T R, SCOTT W G. Leadership failures, the distrusting public, and prospects of the administrative state[J]. Public administration review, 1987, 47(6): 445-452. |

| [13] |

陈捷. 中国民众政治支持的测量与分析[M]. 广州: 中山大学出版社, 2011.

|

| [14] |

Li L J. Political trust and petitioning in the Chinese countryside[J]. Comparative politics, 2008, 40(2): 209-226. |

| [15] |

熊美娟. 政治信任测量的比较与分析——以澳门为研究对象[J]. 公共管理学报, 2014(1): 10-17. |

| [16] |

钟杨, 王奎明. 关于民众对中央政府信任度的多维度分析[J]. 政治学研究, 2015(6): 87-97. |

| [17] |

胡荣, 胡康, 温莹莹. 社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J]. 社会学研究, 2011, 25(1): 96-117. |

| [18] |

刘米娜, 杜俊荣. 转型期中国城市居民政府信任研究——基于社会资本视角的实证分析[J]. 公共管理学报, 2013(4): 64-74. |

| [19] |

杨宏星, 赵鼎新. 绩效合法性与中国经济奇迹[J]. 学海, 2013(3): 16-32. |

| [20] |

芮国强, 宋典. 政府服务质量影响政府信任的实证研究[J]. 学术界, 2012(9): 192-201. |

| [21] |

吴进进. 腐败认知、公共服务满意度与政府信任[J]. 浙江社会科学, 2017(1): 43-52. |

| [22] |

吴进进, 于文轩. 中国城市财政透明度与政府信任——基于多层线性模型的宏微观互动分析[J]. 公共行政评论, 2017(1): 127-148. |

| [23] |

芮国强, 宋典. 信息公开影响政府信任的实证研究[J]. 中国行政管理, 2012(11): 92-101. |

| [24] |

黄嘉文, 赵静. 农村青年的基层政治信任来源:制度还是文化?[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2019, 21(5): 101-111. |

| [25] |

马亮. 电子政务使用如何影响公民信任:政府透明与回应的中介效应[J]. 公共行政评论, 2016(6): 44-63. |

| [26] |

张成福, 边晓慧. 论政府信任的结构与功能[J]. 教学与研究, 2013(10): 13-21. |

| [27] |

芮国强, 宋典. 电子政务与政府信任的关系研究——以公民满意度为中介变量[J]. 南京社会科学, 2015(2): 82-89. |

| [28] |

韦乡逢, 潘冬宁. 社会交换行为与人际关系论析[J]. 社科纵横, 2006(12): 6-12. |

| [29] |

杨中芳, 彭泗清. 中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点[J]. 社会学研究, 1999(2): 1-21. |

| [30] |

JACOBS J B. The concept of Guanxi and local politics in a rural Chinese cultural setting[J]. Social interaction in Chinese society, 1980, 36(2): 209-236. |

| [31] |

陈介玄, 高承恕. 台湾企业运作的社会秩序:人情关系与法律[J]. 东海学报, 1991(32): 219-232. |

| [32] |

陈金美, 刘强. 论人格、交往行为与人际关系和谐[J]. 伦理学研究, 2008(2): 40-43. |

| [33] |

FOOTMAN, KATHARINE, ROBERTS, et al. Public satisfaction as a measure of health system performance:a study of nine countries in the former Soviet Union[J]. Health policy, 2013, 112(1-2): 62-69. |

| [34] |

LEWIS, CHRIS. The howard government:the extent to which public attitudes influenced Australia's federal policy mix[J]. Australian journal of public administration, 2007, 66(1): 83-95. |

| [35] |

贾奇凡, 尹泽轩, 周洁. 行为公共管理学视角下公众的政府满意度:概念、测量及影响因素[J]. 公共行政评论, 2018, 11(1): 62-82. |

| [36] |

李保臣, 李德江. 生活满意感、政府满意度与群体性事件的关系探讨[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2013, 33(2): 90-95. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22