2. 泰山医学院 医药管理学院, 山东 泰安 271016

2. College of Medical Management, Taishan Medical University, Taian 271016, Shandong, China

通过改革开放近40年的努力,中国特色社会主义进入了新时代。经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过百分之三十……①很明显,我国已发展成为名副其实的经济大国。但是,与西方发达国家相比,中国在世界分工中依然处于全球价值链的低端位置,科技进步贡献率也很低。若想改变这种不良局面,促进中国由经济大国向经济强国的转变,最终实现中华民族伟大复兴的战略目标,一个非常重要的方面就是实施创新驱动发展战略,推动产业与企业转型升级。为此,国家出台了一系列旨在促进创新尤其是企业创新的政策②。然而,很多中国企业基础薄弱、创新所需资源存在诸多不足,它们需要在充分利用政府政策支持和外界创新资源的基础上方有可能改善创新绩效和实现转型升级。在这种情况下,企业吸收能力及其对创新绩效的作用机制问题得到了学术界和实务界的广泛关注。

①《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》。

② 2015年3月13日,中共中央、国务院发布了《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》;2016年5月19日,中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》等。

关于吸收能力对创新绩效的作用机制,虽然已有文献基于直接效应与调节效应等视角进行了诸多探索,研究成果也颇丰,但仍存在一些重要不足:首先,大量研究认为吸收能力直接作用于创新绩效[1-2],或者是作为其他因素的中介变量直接作用于创新绩效[3-6],却忽视了吸收能力可能需要通过某种较为复杂的过程或机制才使得创新绩效变化,存在逻辑上的跳跃;其次,可能因为对吸收能力与创新绩效之间复杂关系的内在逻辑缺乏全面深入的解析以及忽略了其中可能产生影响的关键要素,造成二者之间直接关系研究结论的不一致,正相关、倒U形关系都有文献支持[7];此外,还有文献认为吸收能力应作为调节变量发生作用[8-9]。那么,吸收能力影响创新绩效的内在机制究竟是怎样的?双元创新能否构成将吸收能力转化为现实创新绩效的重要中介活动?企业政治关联可否作为一种链接外部资源的重要能力而有效发挥吸收能力的积极作用?这些都是创新驱动理论与实践发展中亟待解决的关键问题。

本文期望能够弥补上述研究不足,并为企业创新驱动与管理中的实际问题的解决做出贡献。通过文献研究和理论演绎构建理论模型,然后采用大样本企业调研数据进行实证检验,尝试打开吸收能力影响企业创新绩效内在机制的黑箱,其研究结论对于深刻理解中国正在实施的创新驱动发展战略,以及中国企业创新理论与实践的发展应具有参考意义。

二、文献综述Cohen与Levinthal最早提出了吸收能力概念,将其定义为“企业识别、消化外部新信息并将其应用于商业用途的能力”,并认为吸收能力能够提升企业创新能力和促进创新绩效[10]。之后,吸收能力的相关研究在企业战略管理与创新管理领域大量涌现,吸收能力对于企业(创新)绩效的积极作用逐渐得到了学者们的认同[11]。

随着研究的深入,学者们开始注意到吸收能力对于创新绩效的作用还受到其他因素的影响。例如,Lewin等研究表明组织结构、激励机制等组织因素调节了吸收能力对于创新绩效的影响[1]。Alavi与Leidner则尝试整合吸收能力理论与社会网络理论来解释新创企业的创新行为,他们提出企业外部网络是一种社会资本,而这种社会资本价值的发挥与企业内部吸收能力有关[12]。类似地,Fosfuri和Tribó构建了从外部知识获取到创新产出的模型[13],其发现外部知识溢出不能直接形成创新产出,而要依靠吸收能力的中介作用,即外部知识要通过一系列识别、理解、内化及应用过程才能实现创新产出[14]。另外一些学者则将目光由吸收能力对(创新)绩效的直接影响转向了调节作用方面。例如,Nieto和Quevedo[11]、Zahra和George[15]以及Escribano[16]利用企业层面的数据分别从智力资本、社会资本、知识管理与创新关系的角度验证了吸收能力的调节效应。

对于吸收能力的测量,学者们最初采用R&D投入作为吸收能力的代理变量,这实质上是将吸收能力视为单维度概念。随着相关研究的深入,学者们逐渐发现吸收能力应该是一个多维度概念。Zahra和George将吸收能力区分为潜在吸收能力与现实吸收能力两类,包括知识获取、知识消化、知识转换和知识应用四个维度。其中潜在吸收能力包括知识获取与知识消化两个维度,现实吸收能力则包括知识转化与知识利用两个维度[15]。这一界定得到了学术界的广泛认同。之后,学者们将吸收能力的多维度概念引入研究中,以探究吸收能力不同维度对于(创新)绩效的差异影响。例如,Fosfuri与Tribó研究发现,潜在而非现实吸收能力对创新绩效具有显著的正向影响,所以潜在吸收能力是企业竞争优势的源泉[13]。

整体来说,尽管学术界对企业吸收能力与创新绩效关系的论述已经颇丰,但这些研究似乎理所当然地认为内部能力必然直接导向产出,在一定程度上忽略了企业具备能力只是意味着产出的可能性,而将这种可能性成功变为现实产出(或绩效)不仅需要深入探究能力转化为产出的过程机制,而且需要充分考虑企业内外环境的情境影响。

三、理论模型与研究假设 (一) 理论模型知识基础理论认为,企业是具有异质性的知识体,企业创新就是对存量知识的转化利用,知识是创新的基础。在转型经济环境下,尤其是中国经济进入新常态之后,内部资源缺乏是中国企业的普遍特征,创新复杂程度的快速提高以及日趋激烈的市场竞争使得企业单纯依靠自身实力难以实现及时有效的创新。因此,能够帮助企业获取、消化外部知识与其他创新资源的吸收能力成了企业成功实现创新并取得良好创新绩效的基础和前提。

根据“能力—行为—绩效”的逻辑链条,吸收能力作为一种可能性前提,要经过创新活动的开展才能够实现创新绩效的实际产出。企业吸收能力越强,意味着企业从外界获取知识的能力、消化以及运用这些知识的能力越强,而消化运用从外界获得的知识的直接结果就是促进了企业的双元创新活动(行为)[15, 17-18],包括侧重于现有元知识重新组合的利用式创新活动和侧重于开发出全新知识的探索式创新活动,最终促进了企业创新绩效的提高。当然,随着利用式创新或者探索式创新活动的开展,企业吸收能力会得到进一步强化。但无论如何,强化之后的吸收能力依然需要通过双元创新活动才能带来现实的创新绩效。实际上,对于在当前激烈竞争环境下生存的企业而言,它们既需要不断发展新产品和开辟新的细分市场以适应新要求,又需要充分扩展现有产品的种类和功能以确保盈利,即同时开展利用式创新和探索式创新活动[19],才能将自身的吸收能力转化为良好的创新绩效。因此,双元创新活动很可能是将应然的企业吸收能力导向实然的创新绩效的重要中介机制。

大量文献在探讨吸收能力的作用时,将其与外部资源相关因素交互,研究结果显示两者的交互对于企业创新有重要影响。在转型经济情境下,政治关联是企业获取外部创新资源的重要途径[20],因此,政治关联作为一种链接外部资源的特殊内部能力,可能能够调节吸收能力对于双元创新的影响。

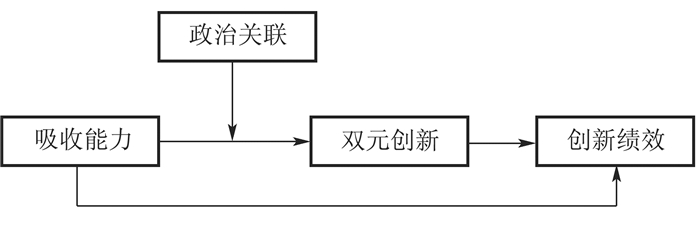

综合以上分析,企业吸收能力通过双元创新的中介作用对创新绩效产生影响,政治关联则调节了吸收能力通过双元创新对创新绩效的作用。由此构建了如图 1所示的有调节的中介模型。

|

图 1 理论模型 |

1.吸收能力与创新绩效

吸收能力是组织用于识别、消化、转化和开发利用知识的潜在技能和知识的集合。潜在吸收能力通过对外部知识的获取与消化,增强资源的使用柔性来帮助企业维持竞争优势,而现实吸收能力通过产生创新绩效使企业直接取得竞争优势[15]。由于创新活动和绩效的产生本身就是知识转化和利用过程,这与现实吸收能力的内涵存在重叠之处。因此为了加以区分,本文所指的吸收能力就是潜在吸收能力,包括知识获取和知识消化。

在吸收能力这个概念被提出之初,学者们就指出了其对企业创新绩效的关键作用[10]。在多变的外部环境下,组织吸收能力对关键性知识资源的获取和消化都影响着企业的创新绩效[10, 21]。吸收能力强的企业,可以获取更为多样的外部知识资源,同时更好地运用新知识,产生新想法,发掘新商机,提高企业的创新绩效。相关研究发现,吸收能力促进了创新速度、频率和水平的提高,从而增强了企业创新绩效[22]。已有的大量文献也都支持企业吸收能力正向影响创新绩效[4, 14]。

进一步,从吸收能力细分维度的知识获取来看,知识获取能力是指企业对外部新知识的识别、评估和取得能力。知识获取能力更强的企业能够对外部知识与信息进行科学的识别与评估,然后加以选择性地获取有利于企业创新的信息和资源,提高了创新产品的成功率,同时缩短新产品的开发周期,从而对企业创新绩效产生更为积极的效果。而从知识消化来看,知识消化能力是指企业对获得的新知识的分析和解释能力。良好的知识分析和解释能力则有利于企业根据现实环境动态有效利用外部知识资源。特别是在快速变化的商业社会中,更好地理解客户的即时需求从而快速进行产品改进和新功能开发,是避免产生“核心刚性”与破除企业创新阻碍的关键[23],其有利于企业更快更好地开发出新产品,进而提升创新绩效。已有研究也表明,知识获取、消化能力对企业创新绩效均具有积极影响[8]。

因此,提出如下假设:

H1:吸收能力对企业创新绩效具有积极的影响。

2.双元创新的中介作用

双元创新是指组织同时进行利用性创新和探索性创新[24]。其中,利用性创新是一种渐进式创新,侧重通过整合已有知识改良现有产品、流程;探索性创新是一种突破式创新,侧重通过获取新知识,开发新的技术、产品、服务。吸收能力强的企业,由于对知识有更好的评估和消化能力,能够让已有的知识发挥最大的效用,促进了企业的利用式创新。而对于探索式创新而言,最重要的就是获取非冗余性知识资源,这正是吸收能力强的企业所具备的优势所在,强大的知识获取能力能够帮助企业在纷繁复杂的外部环境中攫取广泛而具有异质性的知识和信息,这是进行探索式创新的基础。概括而言,吸收能力能够帮助企业广泛地获取与消化外界的知识,而双元创新活动,无论是探索式创新还是利用式创新,都是对企业通过吸收能力所获取与消化的知识的运用。因此,吸收能力促进企业双元创新活动。

在双元创新对创新绩效的作用中,由于利用式创新是对已有知识的创造性组合利用,通常能产生即时和确定的创新绩效[25]。利用式创新通过对企业已有资源(包括信息、知识等)的整合或重新组合,实现所提供产品或服务数量增加、质量提升与功能扩展,更好满足特定细分市场的客户需求,从而使提高了资源的利用效率,增加了销售收入[26]。而探索式创新通过开发不易复制、具有突破性创新新产品取得了关键的先发优势,产生了新专利,甚至进一步扩展细分市场,增加了销售收入。此外还包括采用新的经营管理技术和业务流程,降低经营成本,因而提高了企业的创新绩效。

综合而言,企业吸收能力直接促进了双元创新活动(包括利用式创新与探索式创新)的进行,而双元创新活动又提高了企业创新绩效水平。因此,无论是探索式创新还是利用式创新,都可能在吸收能力影响创新绩效的过程中起到中介作用,于是提出如下假设:

H2:双元创新在吸收能力影响创新绩效的过程中起到了中介作用。

H2a:利用式创新在吸收能力影响创新绩效的过程中起到了中介作用。

H2b:探索式创新在吸收能力影响创新绩效的过程中起到了中介作用。

3.政治关联的调节作用

Fisman最早提出“政治关联”这一概念,认为这是企业与拥有政治权力的个人之间的紧密私人关系[27]。虽然不同研究对政治关联的描述不尽相同,但基本认同政治关联是通过与有政治背景的官员形成一定的联系或企业高管亲自参政以获得政府的支持[28]。资源基础理论认为,作为企业的一种独特资源,政治关联对于企业战略行为具有重要影响。转型期中国各级政府拥有大量企业创新所必须但不具备的关键资源,构建政治关联成为稳定获得这些资源的手段。

不仅如此,进入开放创新时代,企业与所处社会网络其他主体的互动更加频繁和迅速。正是这种开放式社会网络中各种不同类型主体之间的互动与交流,为创新知识的转移与共享创造了良好条件。政府作为开放式社会网络中的重要主体和关键节点,企业与之互动交流可以接触到大量有价值的信息与隐性知识,从而能够为吸收能力的有效发挥创造良好条件[29]。相关文献发现,政治关联为企业获得政府拥有或控制的各种稀缺的资源来应对外部环境的不确定性提供了支持与帮助[30]。政治关联的存在,也有助于企业建立并保持更多的接触与获取新知识的通道。例如,政府可能愿意给政治关联企业牵线搭桥,让它们与大学、科研机构等建立合作关系;企业也可能利用政治关联身份主动积极地建立与科研院所的联系。在这种情况下,政治关联为企业吸收能力,尤其是知识消化能力的有效发挥就创造了良好条件。此外,相对源自其他渠道的知识与信息而言,源自政治关联渠道的知识与信息会更加具体和精确,即质量更高、冗余较少而实质性内容比例更高,从而能够为企业知识消化能力作用的充分发挥提供良好基础,结果是企业知识库与知识基础得到强化,双元创新活动开展更加顺利,创新绩效也得以改善。

综上所述,提出以下假设:

H3:政治关联强化了吸收能力通过双元创新对企业创新绩效的促进作用。

H3a:政治关联强化了知识获取能力通过双元创新对企业创新绩效的促进作用。

H3b:政治关联强化了知识消化能力通过双元创新对企业创新绩效的促进作用。

四、研究设计 (一) 样本来源基于研究变量的性质,本研究采用调查问卷的方式来采集研究样本。调查范围涵盖广东省与上海市部分企业。通过高校校友会等途径筛选出合适的在职或毕业EMBA、MBA学员作为本研究的调查对象,征得其同意后发放调查问卷。调查时间从2014年8月起至2015年8月止,其间经过发送电子邮件与电话两轮催收,共发放问卷628份,收回问卷401份。去掉存在重大缺漏的问卷17份,最终有效问卷的数量为384,回收率超过60%。样本企业基本情况见表 1。

| 表 1 样本企业基本情况 |

本文采用了5点Likert Scale对变量进行测量,具体测量方式如下:

被解释变量。创新绩效(INOP),本文主要参考了解学梅[31]、张振刚等[32]的研究,从新产品的开发速度、数量、效率、销售占比以及专利数等方面来测量创新绩效,修订后共5个题项。

解释变量。吸收能力(KAC),具体包括知识获取能力(KGC)与知识消化能力(KDC)两个子变量。测量则参考了Cohen与Levinthal[10]、解学梅与左蕾蕾[4]、钱锡红等[8]的研究,修订后共9个题项。

中介变量。双元创新(AINO),包括利用式创新(INOI)和探索式创新(INOR)两个子变量。测量借鉴了He & Wong[33]、Jansen等[34]、李忆与司有和[35]、王凤彬等[36]、曾萍与蓝海林[37]的研究,修订之后共有7个题项。

调节变量。政治关联(PC),本文借鉴Xin & Pearce[38]、张祥建与郭岚[39]、曾萍等[20]的研究,建立了包含7个题项的量表,从企业与政府联系、把握政府战略、领会政府意图、响应政府号召等方面来测量政治关联。

控制变量。本文研究对企业年龄(AGE)、企业规模(SALE)、企业性质(SOE)、是否高新技术企业(HICH)等进行了控制。企业年龄(AGE)是按照成立时间长短采用分级排序的方式进行控制,同时采用营业收入分级排序的方式控制了企业规模(SALE)。此外,参考温军与冯根福[40]、曾萍与张筱[41]的研究,对企业性质与高新技术企业采用虚拟变量方式进行了控制。

(三) 信度与效度如表 2所示,全部研究变量的Cronbach's α系数都大于0.7,说明信度良好。量表的效度则包括内容效度和结构效度两个方面。首先,量表的主要题项均源于主流文献,说明其有效性得到了广泛的承认。同时为了使测量更加精确和有针对性,本研究在此基础上根据理论与实务界专家学者的意见对量表进行了适当的修订,从而保证了在内容效度上符合要求。其次,从表 2验证性因子分析中可以看出,所有研究变量的KMO都大于0.7、提取因子的累计变异量超过了60%,各题项的因子负荷都在0.5以上,各研究变量的维度(或二级维度)也与其参考的主流文献所使用的量表一致,说明量表的结构效度也符合要求。总体而言,本研究变量测量的结果是可靠和有效的。

| 表 2 研究变量信度与效度分析 |

从表 3可以看出,创新绩效、双元创新(包括利用式创新和探索式创新)、吸收能力(包括知识获取能力与知识消化能力)之间相关性显著,各解释变量之间的相关系数均小于0.6。此外,本文对进入模型的所有解释变量进行了方差膨胀因子(VIF)诊断,结果显示:各模型的VIF均值小于2且各变量VIF值远远小于10,说明本文不存在明显的多重共线性问题,适合进一步回归分析。

| 表 3 相关系数矩阵 |

按照温忠麟与叶宝娟[42]的建议,我们采用依次检验的方法对调节的中介模型与相关假设进行检验。先检验吸收能力对于创新绩效的直接影响,然后检验双元创新在吸收能力与创新绩效之间是否存在中介作用,最后检验这种中介作用是否受到政治关联的调节。

1.吸收能力对于企业创新绩效的影响

本研究提出企业吸收能力对创新绩效有显著影响,双元创新在其中起到中介作用,政治关联对其起到调节作用。表 4是多元线性的回归结果。模型1显示,吸收能力的知识获取能力(β=0.183, p < 0.001)和知识消化能力(β=0.295, p < 0.001)对企业创新绩效有显著影响,假设H1得到支持。

| 表 4 回归结果 |

2.双元创新的中介作用

对于双元创新的中介作用,本文按照温忠麟与叶宝娟[42]的方法来检验。首先,做创新绩效对吸收能力和政治关联的回归。模型2的结果显示,吸收能力的标准化回归系数显著,分别为知识获取能力(β=0.188,p < 0.001),知识消化能力(β=0.294,p < 0.001)。说明吸收能力对创新绩效有显著正向影响。然后,做双元创新对吸收能力和政治关联的回归。模型3和模型4按照探索式创新和利用式创新分别进行回归,在对探索式创新的影响中,知识获取能力和知识消化能力的回归系数分别为0.189(p < 0.001)和0.466(p < 0.001),在对利用式创新的影响中,知识获取能力和知识消化能力的标准化回归系数分别为0.156(p < 0.01)和0.0228(p < 0.001),因此整体而言,吸收能力对双元创新具有显著正向影响;最后,做创新绩效对吸收能力、政治关联和双元创新的回归。模型5的结果显示,只有探索式创新(β=0.464,p < 0.001)和利用式创新(β=0.341,p < 0.001)构成的双元创新对创新绩效的结果显著,吸收能力对创新绩效的作用不再显著。由此说明,双元创新在吸收能力促进创新绩效的过程中起到了完全中介作用,假设H2、H2a、H2b均得到支持。

3.政治关联的调节作用

为了进一步验证双元创新在吸收能力与创新绩效之间的中介作用受到了政治关联的调节,我们按照温忠麟与叶宝娟[42]、卫旭华等[43]的建议进行了依次检验(见表 4):做创新绩效对吸收能力与双元创新的回归(模型2);做双元创新对吸收能力与政治关联的回归(模型3和模型4);做创新绩效对吸收能力、政治关联与双元创新的回归(模型5);做创新绩效对吸收能力、政治关联、双元创新、交互项“政治关联×双元创新”的回归(模型6)。结果发现:模型2、模型3和模型4中吸收能力系数显著,模型5中双元创新作为中介变量系数显著,而模型6中交互项KDC×PC的系数显著为正(β=0.097,p < 0.05),而KGC×PC的系数不显著,由此说明政治关联强化了知识消化能力通过双元创新对企业创新绩效的促进作用,有调节的中介效应成立,假设H3b获得支持,假设H3获得部分支持。政治关联对知识获取能力通过双元创新提高企业创新绩效的调节效应不显著,可能解释是:转型经济时期,虽然政治关联能够帮助企业建立并保持更多的接触与获取新知识通道,但其最重要的作用是帮助企业直接获得政府拥有或控制的稀缺资源(如资金、土地使用权、行业准入等);并且,作为知识获取通道,政治关联的作用并非是完全不可替代的,企业也可能通过其他渠道替代政治关联获得类似的知识。在这种情况下,政治关联对知识获取能力通过双元创新提高企业创新绩效的调节效应不明显。

六、结论与讨论为了解释企业吸收能力对创新绩效影响的内在机制,本文基于资源基础观、动态能力等理论的整合视角,构建了一个有调节的中介模型,并据此提出三组假设,然后使用问卷调研数据对假设进行了检验。结果表明,企业吸收能力对创新绩效有积极影响,双元创新在吸收能力影响创新绩效的过程中起到了中介作用。同时,政治关联强化了知识消化能力通过双元创新对企业创新绩效的促进作用。

本文的研究结论具有重要的理论意义。首先,以往关于吸收能力的研究大部分将吸收能力与企业绩效作为前后逻辑紧密相关的两个变量[1, 4],却忽视了将吸收能力作为一种可能性前提转化为实际产出的中介机制。为了解决上述理论缺口和理顺逻辑,本文构建了一个有调节作用的中介模型并进行实证检验,从而在一定程度上揭示了企业吸收能力对创新绩效产生作用的内在机制,完善了“能力—行为—绩效”的完整逻辑链条,为吸收能力、双元创新、资源基础及动态能力理论等的发展提供了新的经验证据。其次,现有文献中,关于吸收能力与外部资源相关因素的交互作用对企业绩效影响的研究有很多,部分文献将吸收能力作为直接因素[44],也有部分文献将吸收能力作为调节因素,本研究为吸收能力的直接效应提供了新的证明。同时,与其他文献将纯外部资源因素引入这个作用机制中不同,本文引入的政治关联实质上是链接外部资源的一种特殊内部能力,因而从新的角度拓展了企业内外因素结合视角下对企业绩效的作用研究。

本文的研究结论对于企业与政府管理实践也具有重要启示。首先,本文的结论支持了企业吸收能力对创新绩效的促进作用。由此说明,在开放创新时代,吸收利用外部知识弥补自主创新能力的不足是企业推进自身创新的重要手段,因而企业在实践中需要注重培育吸收能力,这样才能有效促进创新绩效的提升,实现企业长期可持续发展。其次,实践中企业也要注意与政府和市场的关系,既要注重市场导向,也要实施合适的政治战略,积极构建和培育政治关联,这样更能强化企业知识消化能力的作用,增强对新知识的理解和融合,进而促进创新活动的有效实现和推动创新绩效增长。第三,双元创新活动是将外部知识转化为切实的创新绩效的途径,因而企业在获取了外部知识后,应尽快将知识资源投入到探索式创新和利用式创新的活动之中,不仅改进现有产品和服务,还要努力开发新的产品和服务,这样才能促进创新绩效的全面提高。

| [1] |

LEWIN A Y, MASSINI S, PEETERS C. Microfoundations of internal and external absorptive capacity[J]. Organization Science, 2011, 22(1): 81-89. |

| [2] |

刘学元, 丁文婧, 赵先徳. 企业创新网络中关系强度、吸收能力与创新绩效的关系研究[J]. 南开管理评论, 2016, 19(1): 30-42. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2016.01.004 |

| [3] |

张洁, 戚安邦, 熊琴琴. 吸收能力形成的前因变量及其对企业创新绩效的影响分析——吸收能力作为中介变量的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2012(5): 29-37. |

| [4] |

解学梅, 左蕾蕾. 企业协同创新网络特征与创新绩效:基于知识吸收能力的中介效应研究[J]. 南开管理评论, 2013(3): 47-56. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2013.03.006 |

| [5] |

孙骞, 欧光军. 双重网络嵌入与企业创新绩效——基于吸收能力的机制研究[J]. 科研管理, 2018, 39(5): 67-76. |

| [6] |

李显君, 钟领, 王京伦, 等. 开放式创新与吸收能力对创新绩效影响——基于我国汽车企业的实证[J]. 科研管理, 2018, 39(1): 45-52. |

| [7] |

GRERORY N S, NOEL P G, WILLIAM A F. Absorptive capacity and new product development[J]. Journal of High Technology Management Research, 2001, 12(1): 77-91. DOI:10.1016/S1047-8310(00)00040-7 |

| [8] |

钱锡红, 杨永福, 徐万里. 企业网络位置、吸收能力与创新绩效——一个交互效应模型[J]. 管理世界, 2010(5): 118-129. |

| [9] |

禹献云, 周青. 外部搜索策略、知识吸收能力与技术创新绩效[J]. 科研管理, 2018, 39(8): 11-18. |

| [10] |

COHEN W M, LEVINTHAL D A. Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152. DOI:10.2307/2393553 |

| [11] |

NIETO M, QUEVEDO P. Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovative effort[J]. Technovation, 2005, 25(10): 1141-1157. DOI:10.1016/j.technovation.2004.05.001 |

| [12] |

ALAVI M, LEIDNER D E. Review:Knowledge management and knowledge management systems:Conceptual foundations and research issues[J]. MIS Quarterly, 2001, 25(1): 107-113. DOI:10.2307/3250961 |

| [13] |

FOSFURI A, TRIBÓ J A. Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance[J]. Omega, 2008, 36(2): 173-187. |

| [14] |

赵红岩, 蒋双喜, 杨畅. 吸收能力阶段演化与企业创新绩效——基于上海市高新技术产业的经验分析[J]. 外国经济与管理, 2015(2): 3-17. |

| [15] |

ZAHRA S A, GEORGE G. Absorptive capacity:A review reconceptualization and extension[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2): 185-203. DOI:10.5465/amr.2002.6587995 |

| [16] |

ESCRIBANO A E A. Managing external knowledge flows:The moderating role of absorptive capacity[J]. Research Policy, 2009, 38(1): 96-105. DOI:10.1016/j.respol.2008.10.022 |

| [17] |

徐万里, 钱锡红. 企业吸收能力研究进展[J]. 经济理论与经济管理, 2010(8): 59-65. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2010.08.009 |

| [18] |

刁丽琳, 朱桂龙, 许治. 国外企业吸收能力的研究述评和展望[J]. 中国科技论坛, 2011(12): 71-78. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2011.12.013 |

| [19] |

曾萍, 夏秀云, 黄紫薇. 引入情境调节的企业社会资本对双元创新的影响机制[J]. 中国科技论坛, 2017(9): 86-97. |

| [20] |

曾萍, 吕迪伟, 刘洋. 技术创新、政治关联与政府创新支持:机制与路径[J]. 科研管理, 2016, 37(7): 17-26. |

| [21] |

KOGUT B, ZANDER U. Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology[J]. Organizational Science, 1992, 3(3): 383-397. DOI:10.1287/orsc.3.3.383 |

| [22] |

KOSTOPOULOS K, PAPACHRONI M, IOANNOU G. Absorptive capacity, innovation, and financial performance[J]. Journal of Business Research, 2001, 64(12): 1335-1343. |

| [23] |

张小兵. 知识吸收能力与组织绩效关系——组织学习视角的实证研究[J]. 管理学报, 2011, 8(6): 844-851. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2011.06.009 |

| [24] |

JANSEN J J P, GEROGE G, VAN DEN BOSCH F A J, et al. Senior team attributes and organizational ambidexterity:The moderating role of transformational leadership[J]. Journal of Management Studies, 2008, 45(5): 982-1007. DOI:10.1111/j.1467-6486.2008.00775.x |

| [25] |

MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organizational Science, 1991, 2(1): 71-87. DOI:10.1287/orsc.2.1.71 |

| [26] |

BENNER M J, TUSHMAN M L. Exploitation, exploration, and process management:The productivity dilemma revisited[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 238-256. DOI:10.5465/amr.2003.9416096 |

| [27] |

FISMAN R. Estimating the value of political connections[J]. American Economic Review, 2001, 91(4): 1095-1102. DOI:10.1257/aer.91.4.1095 |

| [28] |

余汉, 杨中仑, 宋增基. 国有股权、政治关联与公司绩效——基于中国民营控股上市公司的实证研究[J]. 管理评论, 2017, 29(4): 196-212. |

| [29] |

德茗, 李艳. 科技型中小企业潜在知识吸收能力和实现知识吸收能力与企业创新绩效的关系研究[J]. 研究与发展管理, 2011(3): 56-67. |

| [30] |

XU K, HUANG K, GAO S. The effect of institutional ties on knowledge acqusition in uncertain environments[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2012, 29: 387-408. DOI:10.1007/s10490-010-9196-6 |

| [31] |

解学梅. 中小企业协同创新网络与创新绩效的实证研究[J]. 管理科学学报, 2010(8): 51-64. |

| [32] |

张振刚, 陈志明, 李云健. 开放式创新、吸收能力与创新绩效关系研究[J]. 科研管理, 2015(3): 49-56. |

| [33] |

HE Z, WONG P. Exploration vs. exploitation:An empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481-494. |

| [34] |

JANSEN J J P, VAN DEN BOSCH F A J, VOLBERDA H W. Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance:Effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. Management Science, 2006, 52(11): 1661-1674. DOI:10.1287/mnsc.1060.0576 |

| [35] |

李忆, 司有和. 探索式创新、利用式创新与绩效:战略和环境的影响[J]. 南开管理评论, 2008, 11(05): 4-12. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2008.05.002 |

| [36] |

王凤彬, 陈建勋, 杨阳. 探索式与利用式技术创新及其平衡的效应分析[J]. 管理世界, 2012(3): 96-112. |

| [37] |

曾萍, 蓝海林. 企业成长战略的政府导向抑或市场导向:珠三角173个样本[J]. 改革, 2013(10): 115-124. |

| [38] |

XIN K R, PEARCE J L. Guanxi:Connections as substitutes for formal institutional support[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(6): 1614-1658. |

| [39] |

张祥建, 郭岚. 政治关联的机理、渠道与策略:基于中国民营企业的研究[J]. 财贸经济, 2010(9): 99-104. |

| [40] |

温军, 冯根福. 异质机构、企业性质与自主创新[J]. 经济研究, 2012(3): 53-64. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2012.03.024 |

| [41] |

曾萍, 张筱. 信任氛围、知识共享与组织创新关系的实证研究[J]. 软科学, 2014(8): 12-16. DOI:10.3969/j.issn.1001-8409.2014.08.003 |

| [42] |

温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法:竞争还是互补?[J]. 心理学报, 2014, 46(5): 714-726. |

| [43] |

卫旭华, 刘咏梅, 岳柳青. 高管团队权力不平等对企业创新强度的影响——有调节的中介效应[J]. 南开管理评论, 2015, 18(3): 24-33. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2015.03.004 |

| [44] |

黄杜鹃, 陈松, 叶江峰. 主动组织遗忘、吸收能力与创新绩效关系研究[J]. 科研管理, 2016, 37(10): 18-25. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21