信访工作由来已久。作为一个便利公民意志自由输入和国家意志有序输出的重要场域,信访搭建了民意真实上传、党和国家意志准确下达的中间桥梁。在当前网络技术信息化、公民权利主张现代化的社会转型背景下,利益关系错综复杂,信访工作量呈现“井喷”态势,传统的纸媒信访渠道日益逼仄,网络信访应时兴起势在必然。所谓网络信访,就是运用现代信息网络技术,通过网上注册、网上提交诉求、网上转办处理、网上回复和网上查询等程序来替代传统信访的一种新型信访方式[1]。网络信访作为一种依托信息技术快速发展的信访路径,不仅有利于发展电子政务,而且能推进国家治理体系与治理能力现代化。

网络信访作为个人和政府之间直接交流的一种新兴方式,虽出现的时间较晚,但自出现以来就深受信访者的青睐。从数量和比例来看,网络信访已逐渐成为一种主流的信访方式。传统上访的人数和群体在逐渐减少。根据新华网的报道,2014年国家信访局通过网络渠道受理的信访事项占信访总量的39.1%,而写信、走访分别占25.8%、35.1%,网络渠道首次成为占比最高的信访渠道①。然而,日渐兴起的网络信访也存在一些问题,尤其是在政府回应性方面。要打破网络信访的困境,首先要明确影响网络信访中政府回应的因素,才能从理论上为提升政府回应、促进信访工作发展提供参考,进而推进信访工作的实际开展。

① 新华网.国家信访局首次举办媒体开放日 一改“神秘”形象[EB/OL].(2015-02-02)[2019-01-03].http://www.xinhuanet.com/newmedia/2019-02/02/c_133964263.htm.

二、文献梳理与评析 (一) 关于网络信访的研究作为一项新兴的信访方式,网络信访逐渐受到学者的关注和重视。对于基础定义,张善喜将国内学者的表述大致归纳为三类[2]:首先基于信访诉求表达的视角,网上信访是公众表达信访诉求的新渠道。其次基于信访活动过程的视角,如石佑启等认为网络信访就是公众和政府部门均通过网络完成信访提出、处理、输出、反馈,并且政府也通过网络完成信访回复的过程[1]。第三是从信访平台的视角来看,网上信访是公民、法人或者其他组织通过互联网平台,向各级政府及信访部门反映情况,提出建议、意见或投诉,并依法由行政机关进行处理的活动,谢媛等的定义说明了网络信访的主体、客体、内容和载体等基本要素[3]。

张海波等认为,“网络信访”概念来源于信访实践,与之相近的表达为“网上信访”,但“网上信访”主要强调信访者通过网络表达信访诉求;而“网络信访”既包括信访人通过网络表达信访诉求,也包括信访受理部门通过网络受理信访诉求[4]。比较来看,“网络信访”是相对完整的提法。并且“网络信访”一词尽管集中于网络层面,但并不排斥与现实的交叉场域,因此“网络信访”更加符合信访活动的逻辑[5]。经过统计可以看出,在学术研究方面,学者们更多地采用“网络信访”的概念,而在政府文件及新闻报道所见更多的则为“网上信访”一词,同时信访平台也通常称作“网上信访平台”,在此不作过多区分和解释。

在网络信访和传统信访的对比方面,相关研究阐明了网络信访的优点。如金太军、杨国兵从信访系统的流程进行分析,认为网络信访在信息传递、制度形成、资源整合等方面强于传统信访[6]。吴彬认为网络信访实现了反映情况、投诉、举报、意见征集等功能的整合,互联网和信访的结合使得信访制度救济功能相对弱化和吸收社情民意功能的增强[7]。蒋冰晶、张继红则指出网络信访在不改变现实组织架构和职能分工的基础上,借助网络增强了上下级之间的交流,促进了内部资源共享[8]。网络信访是一项技术革新,有学者认为可以从技术的角度完善网络信访,如杨飞、周凌以湖北省为例,分析了省级信访网络系统的功能定位和实际需要,并进行了系统构建[9]。此外,还有学者认为网络信访不仅涉及技术,而且是社会治理的创新,主要体现在方式创新、流程创新、功能创新和制度创新四个方面,不仅可以提高信访工作效率,而且最终会导致人们思维方式的转变[4]。

虽然网络信访弥补了部分传统渠道的缺陷,但其在运行过程中也存在一些问题,并且这些问题不是靠技术可以完全解决的。如网络信访的某些回复随意性较大、流于形式[10];网络信访办理周期较长,在解决比较紧急的事情方面稍逊一筹;网络信访平台重复建设、资源缺乏整合;受地区硬件设施条件和文化水平等的限制,网络信访不能满足有信访需求的全部公众,甚至在面临部分多元、复杂的网络信访问题时,科层制的管理有时是失效的[5]。

(二) 关于评估与测量政府回应的研究20世纪70年代末,新公共管理兴起于西方并主导了多个国家的行政改革。政府回应性作为新公共管理追求的基本内容之一,在引入我国后,同样也成为我国学者研究的重点和热点。从严格意义上看,政府回应包括内部和外部两种,下文所指的政府回应为外部回应。对于政府回应的研究,最开始是相关的理论研究,后来逐渐转到实证领域,其中就包括对于政府回应的评估与测量。

具体到研究方法层面,有的学者运用层次分析法,构建相应的绩效指标体系进行评估,进而分析政府回应存在的问题,并提出相应的改进措施。如卢坤建提出了构建回应型政府的绩效评估体系,其中回应指标作为一级指标,下设政府部门自身的评价、社会中介组织的评价、公众的评价三大方面[11]。张岩等构建了三级指标并赋予相应的权重,对咸阳、汉中、榆林三地的政府回应性作了横向对比[12]。李和中等则采取问卷调查的方式,对我国中部、东部和西部地区部分县、市(县级市)、区的公众就政府回应问题进行问卷调查,对比了不同区域的政府回应差异[13]。高娟则综合了两种方法,构建了政府回应力测评指标体系,并采用结构化问卷的方式对构建的指标体系进行检验[14]。

以上方法的主观性因素较强,于是一些学者尝试采用田野实验的方法进行测量,具体而言是由研究者向待测量的政府网站或者邮箱进行相同内容的留言或申请,观察其回应情况,并搜集回应的结果进行分析。如Gauld等对澳大利亚和新西兰的电子政务回应情况进行了比较分析[15]。Andersen等参考Gauld的研究,对丹麦的地方政府和中央政府的电子邮件响应时间和质量进行了测试,发现1/3的中央政府机构没有回应,而地方政府响应速度更快,并且提供的回复更加完整和准确[16]。国内如刘巧兰等也采取了同样方式,在我国30个省(自治区、直辖市)的环保部门网站在线提交依申请公开请求,并于2011年、2013年、2016年持续进行三次调查,观察了政府回应的全过程,并将调查数据进行横向和纵向比较[17]。此类方法增强了研究的客观性,有实际的案例或数据作为支撑,一定程度上更加具有说服力。

从研究对象来看,各种政府回应的平台均受到学者的关注。如韩平等以天涯论坛上的帖子为例,发现我国政府回应越来越及时有效[18]。陈新讨论了微博平台给传统的政府回应模式带来的机遇与挑战[19]。钟伟军等选取政务微博为研究对象,对地方政府危机回应能力进行了研究[20]。李江波等采用人民网的数据,运用多元回归的方法从直接因素和间接因素两方面构建了地方政府回应能力的结构模型[21]。李锋等基于人民网地方领导留言版的政府回应性现状,对制度、政府和公民三大方面的影响因素进行了分析,结果表明,政府存在选择性回应的行为,且时空因素、议题归属和诉求表达方式对政府回应有重要影响[22]。

(三) 文献评述综上,关于网络问政的相关研究不断增多,已有的关于网络信访的研究偏基础性和理论性,对于网络信访的特点和优点的认知都比较统一。而关于实证方面的研究,多是讨论网络信访存在的问题,进而提出相应的改进路径,相关研究多是基于网络信访的整体概念进行讨论,比较宽泛,与实际案例联系不太紧密。政府回应方面的研究结果也比较丰富,基于政府角度、公众角度、环境角度、平台角度、制度角度的都有,但已有的研究多是以是否回应即政府回应率作为政府回应的衡量标准。政府回应是在不断探究中的问题,网络信访作为公众和政府都较为认可的制度内方式,二者的结合具有其自身的研究价值,因此本文结合广州市信访网站的实例,描述网络信访的政府回应现状并分析影响政府回应的具体因素,进而提出相应的建议。

三、广州市网络信访现状概述2013年,党的第十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,要全面实行网上受理信访制度。至今为止,国家层面已经出台了《信访事项网上办理工作规程(试行)》《依法分类处理信访诉求工作规则》等文件以指导信访工作的开展,并且依托互联网平台在全国范围内构建了上下联动的信访信息系统。2015年已基本完成国家-省-市-县-乡五级信访网络的建设,进而推动了网上受理信访制度的全面实施。广州市政府也极为重视网络信访的发展,不仅从制度层面出台了《广州市网上信访事项办理规定(试行)》《广州市信访工作责任制实施细则》等规定,而且从平台建设等多方面协同推进信访工作。据统计,2015年1月至2018年7月,广州市信访局共通过网络渠道收到信访事项37 536件,其中已办结事项为35 949件①。2017年广州市受理群众网上投诉占本级信访总量的67.6%②,网络信访渠道逐渐得到信访者的认可,这对越级信访、上访等现象起到了有效分流作用,有利于信访局面的稳定。

① 数据来源:广州市信访局网站统计数据。

② 数据来源:广州市信访局2017年度工作总结。

2016年以来,以全市范围内市、区、街(镇)的三级联办建设为基础,广州市信访局着力构建“六合一”的信访信息化体系③:信访者通过信访网站、手机信访、视频信访等渠道提交信访诉求,由“云客服”④和接访大厅智能调度系统在线处理后,由“云信访”系统统一受理并向信访人给予信息反馈,实现了信访事项网上实时办理以及流程的规范化,也保证了公开性、透明性。在信访平台建设方面,广州市信访平台于2015年进行了改版,对界面和栏目进行了适当优化,使得信访服务更加契合信访者的实际需求,同时充分运用多媒体技术,开通了手机信访和微信公众号信访途径,又相继增设了微信小程序和城市服务的信访渠道,实现网络信访服务方式的进一步完善。在此基础上,为尽量简化操作流程,降低行政成本,打破区域或者层级之间的壁垒,广州信访实现了全市范围内网络信访渠道的统一认证,即信访者可以使用同一账号注册、登录包括信访门户网站、领导信箱、信访App、微信公众号等在内的多种信访平台,避免了信访者重复注册的情况,实现了信访者信息的有效整合,同时有利于市区各级之间的信息共享,也有利于信访事项的监察和督办。

③ 具体是将市、区信访网站群、手机信访、视频信访、“云客服”“云信访”、接访大厅智能调度系统整合为一体。

④ 工作人员实时在线,负责“一对一”地为信访者解答部分疑惑和咨询诉求。

信访数据公开方面,广州市信访局与大部分政府网站一致,选择性地公开了部分案例。基于公开的数据统计,信访问题具有多样性的特点,其中比较凸显的问题分为以下几类:首先是交通类信访,包括公交路线、地铁路线、共享单车管理、网约车管理等;其次是教育类信访,尤其是针对幼儿园、中小学的学位问题;再次是一些城市建设问题,如噪音扰民、环境污染、违章建筑、道路建设、自来水提供等方面。另外,信访事项的来源比较丰富,广州信访的渠道包括App信访、短信信访、人民建议、省交转件、市长信箱、书记信箱、微信信箱、信访信箱等。其中来自市长信箱、书记信箱以及信访信箱的事项占总量的88%,远远高于其他渠道。信访回应的速度方面,处理时间在30天以内的信访事项占44.4%,31 ~ 60天的占49%,超过60天的相对较少,占6.6%的比例。以信访的一般性规定(60日内办结)为标准,信访回复总体比较及时。综合来看,信访回复的平均时间为36天,但两极分化较大,最快回复时间仅为1天,而最慢的则为92天。

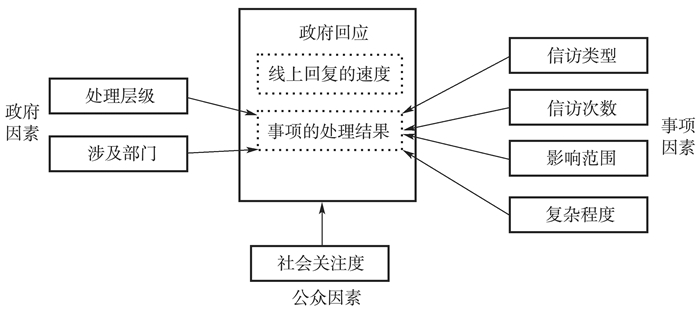

四、研究设计 (一) 分析框架根据文献分析,我们发现政府回应的影响因素分析一般有几种比较常见的分类方式:可从行政系统内外两个维度构建框架分为两类,如文宏、黄之玞对网络反腐事件的政府回应及其影响因素的研究[23]。可基于政府、公众、公民三个方面分为三类,如李锋、孟天广的政府回应性研究[22]。也有分成四个方面的研究,如陈醉从政府、公众、平台和环境四个角度对地方政府的网上回应现状及影响因素进行了归类分析[24]。本文基于广州信访案例的实际考虑,拟对网络信访的政府回应影响因素分为三类,分别是信访事项方面的因素、政府方面的因素和公众因素,并将以此为基础进行细分来构建分析框架,详情如图 1所示。

|

图 1 分析框架:政府回应的影响因素 |

1.信访事项方面的因素

主要包括四个方面:第一是信访的类型,按照信访目的可分为申诉求决类、揭发控告类、意见建议类、信息公开类四类,而有的学者将其分为咨询类、建议类、感谢信、利益表达类以及揭发检举类五种[25]。通常咨询类信访事项的内容比较明确,容易进行回应;而意见建议通常比较宽泛,需要考虑是否符合现有的政府规划情况;检举和投诉等信访事项处理流程则相对比较复杂,且部分需要持续观察与监督,因此不同类别的事项可能会影响政府方面的回应。第二是信访的次数,主要是针对一些重复信访、多次信访的情况。许多长期存在且被信访者反映了多次的问题仍没有得到很好地解决,这些通常被视作比较紧急的问题,需要快速解决,以防止矛盾扩大化。第三是信访事项影响的范围,信访者的信访事项可能有关个人,也可能会影响到小区、街道的居住者,更有可能关乎整个城市的发展建设。尤其是在意见建议方面,多是影响到某类人员,甚至是区域类的全体人员;影响范围变大必定会增加信访事项的处理难度。第四是诉求的复杂程度,这可以从信访描述的文本长度予以体现,有学者研究发现,文本篇幅较长意味内容比较详细和重要,相较之下更容易得到政府回应[22]。

2.政府方面的因素

主要考虑两个方面的影响因素:一是处理的政府层级。按照国务院《信访条例》的规定,我国施行的是“属地管理、分级负责”的原则,目的是尽量实现信访问题尽快、就地解决。越是基层的政府,对于问题了解得越详细,同时由于受到上级政府的监督,因此回复和解决的动力比较强。二是信访事项涉及部门的数量。涉及的部门数量较少,意味着解决起来比较容易;涉及部门比较多的事项往往需要经过不同部门的信件转交、事项协商甚至是共同执法,所需要的人力、物力、财力投入都比较大,流程也相对比较复杂。

3.公众方面的因素

公众方面的因素,本文只考虑社会关注度。对于关注度较高的信访事项,理论上而言有利于从舆论或者社会压力方面推动政府去关注相关问题,进而推动政府快速解决。但由于公众获取信息的有限性,在政府公开案例之前难以知晓其余信访者的信访内容,因此前期的关注度无法进行合理体现,只能从后期的社会关注度即浏览量进行分析。

(二) 研究对象及变量设计本文从广州市信访网站案例公开页面提取了公开案例共计27页263条(截至2018年7月),除去重复内容后共计261条。鉴于其中1条为两份回复,因此综合视作262条信访记录,并将其作为研究对象,从中提取相关信息进行分析。

1.自变量

(1) 信访的类型。根据信访网站的归类划分,可分为反映问题类、举报投诉类、意见建议类和咨询类信访,但因反映问题与其他类别的界限不太明晰,因此综合考虑,本文选择了举报投诉、意见建议、咨询三个类别,并将举报投诉类编码为1、意见建议类编码为2、咨询类编码为3。

(2) 信访次数,主要指是否初次信访。重复信访的情况比较常见,且多是办理期限届满后的重复,这些事项往往表现出长期性和反复性的特点,容易形成恶性循环,政府很难在短期内彻底解决,并且如果处理不好,极有可能带来较大的负面影响。由于信访次数的信息来源为信访件的文字描述,因此存在具体信访次数不太明晰的情况,只能大致划为初次信访、再次信访和多次信访三个类别。将初次信访编码为1;再次信访编码为2;多次信访编码为3。

(3) 信访事项的影响范围。不同信访事项的影响范围是不同的,若为个人事项,影响较小;若是公共基础设施建设等事项,影响的人数较多、范围较广。将影响范围作为定序变量。本文将影响范围较小编码为1(如个人、家庭);影响范围较大编码为2(如小区、社区、街道);影响范围大编码为3(如城市、国家政策)。

(4) 信访诉求的复杂程度。由于信息时代的网络信访涉及的信访问题日益复杂和多元,这带来了信访内容的碎片化或者信访事项的原子化,即信访以事件为导向,充满着不确定性[26]。本文同样采用信访诉求文本的字数来体现诉求的复杂程度,并将其划分为四个阶段:0 ~ 300为非常简单,编码为1;301 ~ 500为比较简单,编码为2;501 ~ 1000为比较复杂,编码为3;1001以上为非常复杂,编码为4。

(5) 信访事项的处理层级。我国现行的行政管理体制被称作“压力型”,主要表现为结构上政治的集权与行政的分权。一方面上级通过向下施加政治压力的方式,实现政治权力的传递;另一方面,通过层级间的权力管制来实现层层约束的目的,下级对上级负责[27]。我国的信访工作依照属地管理、分级负责,谁主管、谁负责的原则进行处理。因此首先从广州信访网站的信访记录中提取出回复主体的相关信息,将信访的实际回复者作为有权处理信访事项的本级机关进行统计,以提交信访事项的层级政府为标准,将处理层级划分为乡镇(街道)、市辖区、市级三个顺序类别,分别编码为1、2、3。

(6) 涉及部门的数量。根据《广州市信访工作责任制实施细则》的规定,部门对职权范围内的信访事项具有首办责任,而如果信访事项涉及多个部门或职责划分不清的,由相关部门进行协商,仍未解决的由同级信访工作联席会议决定参见广州市信访局:关于印发《广州市信访工作责任制实施细则》的通知。。可以看出,信访事项如果只涉及单个部门,处理过程相对简单,随着涉及的部门数量增加,则需要横向不同部门的沟通联系以及共同协作。这里将信访涉及的部门数量分为三个等级,涉及部门为单个的事项编码为1;涉及部门为两个的事项编码为2;涉及部门为三个以上的事项编码为3。

(7) 社会关注度。根据浏览量的高低进行类别的划分,认为浏览量1 000及以下为关注较低的事项,编码为1;浏览量处于1 001 ~ 3 000为关注度中等的事项,编码为2;浏览量在3 001以上的为高关注度的事项,编码为3。

2.因变量

有部分学者已经进行了关于包括回复信访件数量、信访内容是否开放、信访处理是否及时有效等指标在内的回应质量的探究,如张岩等[12]。另外,刘学把政府回应按照答复程度划分为五类进行研究:无对话、解释说明、承诺许诺、对策、行动[25]。但总体而言,已有的研究大多是以回应率的高低来衡量政府回应。网络信访的办理效率通常高于传统信访,而且信访不仅要讲究速度,还要讲究质量,网络信访的本质是谋求信访事项的解决,否则无实质性的信访会消解网络技术带来的信访红利[28]。由于广州市信访网站公开的案例大部分属于按时办结,因此从信访回复速度的角度难以体现差异性。基于以上原因,本文选用了信访事项的处理结果作为政府回应的衡量尺度。由于公开的信访案例中没有不予受理的事项,因此全部信访记录均可作为研究对象。根据信访问题的解决程度,可以将信访事项的处理结果进行以下分类:信访所提及的事项不予考虑,无须解决,则编码为1;所反映的问题属实但无法解决,以后予以考虑,这一般是因为能力不足,解决不了,编码为2;所反映的问题属实并已进行处理,有待全面解决的事项,编码为3,这一般是处理单位在力所能及的范围内作出了处理,但是彻底解决需要后期的持续推进和监督;问题属实并已彻底解决的事项,编码为4。

五、实证结果分析本文采用SPSS软件对样本数据进行分析。首先,将信访事项的处理结果、类型、影响范围、信访次数、信访事项的复杂程度、处理层级、涉及部门数量和社会关注度进行统计分析;其次,将信访事项的处理结果与各影响因素之间进行相关性分析;最后,由于因变量为定序变量,因此拟采用有序多分类logistic回归进行影响因素的具体分析。

(一) 描述性统计信访事项的处理结果中数量最多的为“已作处理,有待解决”的事项,此类涉及的问题通常难以在短时间内予以彻底解决,往往需要统筹联动、逐步过渡,占比为53.4%,超过了一半。其次是“完全解决”的事项,为55件,占比21%。从整体结果来看,信访事项解决的情况比较良好(见表 1)。

| 表 1 信访事项处理结果分布 |

由字符数所反映的信访事项的复杂程度方面,55%的信访文本篇幅在300字符以内,所述的事项趋于简单,篇幅最短的一封信访件为26字符。而随着字符数的增加,所对应的信访事项的数量和占比也相应减少,其中1 001字符以上的视为非常复杂的事项仅占5%,最长的一封信访件为4 077字符,均值为383字符(见表 2)。

| 表 2 信访事项的复杂程度分布 |

信访次数方面,初次信访的数量和占比最多,超过总量的一半(见表 3)。一方面信访者在初次信访的时候即选择网络渠道进行信访,可以体现出网络信访的方式越来越为信访者所接受;另一方面,再次信访和多次信访的比例也约占一半,则说明了不少问题在本次信访前并没有获得令人满意的答复或者并没有得到解决。

| 表 3 信访次数分布 |

如表 4所示,信访事项的影响范围方面,占比最多的为影响范围处于街道、社区的信访事项,共计187件,占总量的71.4%;这些信访事项所涉及的问题,影响范围通常大于个人、家庭,同时又小于城市。而涉及较大范围的信访事项也占了21.7%,可以看出信访者所反映和关心的不仅是与自身有关的问题,也关注更大的群体,这也体现了所涉及的信访事项需要解决的必要性和迫切性。

| 表 4 信访事项的影响范围分布 |

信访事项的社会关注度方面,浏览量较高的事项比较少。浏览量在0 ~ 1 000的占比为58.4%,在1 001 ~ 3 000的占比30.1%,而3 001以上的仅有11.5%(见表 5)。信访件的最小浏览量为157,最大值为8 493,均值为1 344,方差为1 356,表明结果较为离散。

| 表 5 信访事项的社会关注度分布 |

信访事项的处理层级方面,实际处理层级为镇、街道的占29.4%,处理层级为市辖区的占40.1%,处理层级为市的占30.5%(见表 6)。这意味着在这262条记录中,属于向有权处理的本级机关提交的信访数量为80条,而信访有权处理信访事项的本级机关层级为市辖区却向上一级提交到广州市的信访记录105条,信访有权处理信访事项的本级机关为街道、镇却提交到广州市的信访记录77条,越级信访作为一种非正常的信访形式,在此明显存在。

| 表 6 信访事项的处理层级分布 |

总体来看,信访事件所涉及的部门数较少,其中48.1%只涉及单个部门,28.2%涉及两个部门,涉及两个以上部门的只有23.7%(见表 7)。这意味着在处理过程中由于部门之间的协调配合而发生问题的可能性比较小,问题的处理相对比较容易。但不可忽视的一点是,始终会存在一些需要多部门联合执法的问题,这就需要不同部门之间相互配合,共同解决这些问题。

| 表 7 信访事项涉及部门的数量分布 |

在信访类型方面,举报投诉类信访占了绝大多数,占比为80.9%,剩下的部分包括了意见建议类14.5%和咨询类4.6%(见表 8)。就数量和比例来看,第一,这反映了实际生活中政民互动的实际内容主要是公众反馈其不满;第二,以上数据也符合信访发展的历史,因为信访最初的功能即以举报投诉为主,意见建议的公开征集功能被纳入网络信访的范畴是近年的情况;第三,咨询类信访较少,其原因主要是热线电话或者面对面咨询等其他方式相较网络信访咨询而言,可能会更加快捷且具有实效性,尤其部分信访者在迫切希望解决问题的情况下,往往不会选择网络信访的方式。

| 表 8 信访事项类型分布 |

在信访事项本身的影响因素中,与信访事项处理结果显著相关的有复杂程度、信访次数、影响范围。第一,信访事项的复杂程度与处理结果之间呈现弱相关关系,相关性为-0.185,即诉求文本的字符数量越多,事项越复杂,越难以得到彻底解决。但两者相关性较低,说明这种影响只是可能存在。第二,信访次数与处理结果之间的相关性为0.395,且高度显著,则说明多次信访更有可能取得事项的解决。第三,信访事项的影响范围与处理结果之间的相关性为-0.416,且高度显著,说明影响较小的信访事项更容易取得彻底解决。信访类型与处理结果之间的相关性并不显著,说明二者之间无直接关系。

在政府方面的影响因素中,处理层级与信访事项的处理结果之间的相关性高度显著,但相关系数为-0.173,相关性非常弱,说明处理层级对处理结果有较小的影响。涉及部门数量与信访事项的处理结果之间相关性为-0.402,且高度显著,说明涉及的部门数量越多,越难以彻底解决问题;反之,如果只涉及单个部门,信访问题很容易被解决。相关性分析结果如表 9所示。

| 表 9 相关性分析结果 |

经检验,自变量之间的方差膨胀因子(VIF值)均远小于10,不存在多重共线性。经平行线检验,X2=39.889,P=0.107>0.05,说明平行性假设成立,即各回归方程相互平行,可以使用有序logistic进行分析。模型拟合信息显示:-2被对数似然值=392.015,P < 0.001,模型拟合较好。信访处理结果的影响因素的有序logistic回归如表 10所示。

| 表 10 信访处理结果的影响因素的有序logistic回归 |

相较于初次信访而言,多次信访者取得信访事项解决的可能性更大。在信访次数的相关分析结果中可以看到,多次信访对于信访事项处理结果的影响相较于再次信访比较显著,在其他条件不变的情况下,多次信访者彻底解决信访事项的可能性约是初次信访者的5倍。这一方面反映了重复信访的问题,尤其是举报投诉类信访的信访次数相对较多;另一方面也体现了存在以往信访结果不佳或者信访者未能满意的情况,因此信访者进行多次信访,以求解决问题。

信访事项的影响范围对于信访事项的处理结果存在高度显著的影响。影响范围较小的事项(如个人、家庭)和影响范围比较大的事项(如街道、社区)得到彻底解决的可能性分别是影响范围很大(如城市)的事项的22.369倍和2.556倍。影响范围较小的事项的处理难度一般比较低,对于政府而言在沟通、协调、处理方面比较容易,故而事项更加容易解决;而影响范围较大的事项除了涉及政府的顶层设计,还取决于以下各级的层层落实。

信访事项涉及的部门数量对于信访事项的处理结果存在显著影响。涉及单个部门的信访事项和涉及两个部门的信访事项得到彻底解决的可能性分别是涉及多个部门事项的6.784倍和2.365倍。事项涉及的部门越多,对部门之间的协作能力的要求越高,相比单个部门的事项越难以解决。

信访类型对信访事项的处理结果的影响高度显著。咨询类信访彻底解决信访问题的可能性约是举报投诉类信访和意见建议类信访的10倍。主要是由于咨询类信访通常都是对具体问题提出的疑问,一般情况下比较容易直接进行答复;意见建议类信访通常涉及的变动比较大,难以在短时间内解决,倾向于纳入考虑的范畴或者逐步尝试解决;而举报投诉类信访由于要进行问题的核实、处理、跟踪监督等,通常涉及一些矛盾冲突,解决起来相对比较复杂。

六、研究结论与展望基于2014—2018年的网络信访面板数据进行分析,探究了不同因素对网络信访的政府回应影响,研究结论如下。

初次信访与非初次信访的比例不分上下,但非初次信访中,多次信访的比例要高于再次信访,并且多次信访的事项相较于初次信访事项更容易得到解决。大部分信访问题发生在基层,而且网络信访事项常常止于一次性处理,信访回复完成就预示着责任结束,缺少对于信访事项的后续跟踪,因此努力提高信访一次办结率,避免重复信访、多次信访、越级信访依然是信访重点。此外,还有一些问题尽管出现在基层,但相应的层级机关缺乏解决该问题的能力和资源,导致问题无法得到有效解决,需要在更大范围内进行统筹协调,共同推进。对于以上情况,一方面下级要解决自身处理信访事项能力不足的问题,另一方面上级要充分重视下级的反馈并将问题整理后纳入区域性的整体规划,发挥扶持作用。

从影响范围来看,涉及个人和家庭等小范围的信访事项较少,涉及整个城市等大范围的信访事项次之,占比最多的是居于二者之间的部分,如涉及街道、社区等的信访。分析发现,影响范围较小的事项更容易得到彻底解决;影响范围较大的事项往往涉及较多人员,解决起来相对比较困难,但解决的必要性很强。对此,要加强上下级之间的交流沟通,需要上级统筹协调的事项要及时报备,必要时可由上级对信访者予以进一步的解释和说明,以此加强纵向政府之间的沟通协作。

咨询类事项相较于意见建议类和举报投诉类事项更容易得到解决,但从信访事项的类型统计来看,举报投诉类信访占了信访总量的绝大多数,意见建议类次之,咨询类最少。举报投诉类信访所反映的多是公众之间的矛盾冲突,这类信访者往往诉求比较迫切,政府需提高回应性及解决问题的能力。同时,意见建议类信访反映了公众的自主参与能力,若处理不当会影响其参与积极性,因此政府不妨多采用一些主动性的方式来调动公众参与,如问政于民。

从涉及部门的数量来看,只涉及单个部门的信访事项比例与涉及两个及以上部门的比例之和大致相同,但涉及单个部门的事项相对更容易得到解决。因此,在对各部门的职责进行清晰定位的同时,还需要加强信访事项涉及部门之间的相互合作。跨部门的合作实质上是一个在流动的边界中进行调适的过程,有利于促进整体性治理。否则若在同一问题的态度不一、解决措施方面不连贯,政府部门容易被信访者质疑为解决问题的态度不端正,会带来负面影响。

从信访事项的复杂程度来看,总体事项趋于简单,信访事项描述的篇幅偏短,95%的信访文本都在1 000个字符以下。从社会关注度来看,整体的信访关注度都比较低,超过一半的信访事件的浏览量在1 000以下。从信访事项的处理层级来看,属于市辖区的事项稍多,但总体属于镇、街道和市辖区以及市级的事项三者的比例比较均衡。而从回归分析结果来看,不同的事项复杂程度、处理层级、社会关注度对访事项的处理结果造成的影响差异不大。究其原因,信访内容的描述只是信访者给处理单位呈现的第一印象,线下处理才是政府回应的基础,事项的具体了解和问题的解决更多的还是靠后续的调查和处理。与此同时,从总体情况来看,网络信访涉及的事项都相对日常,不属于引起社会轰动、造成巨大社会影响的事件,因此事项总体的关注度都不高,关注度之间的差异比较小,对信访事项处理结果的影响不易体现。同时这也暴露了本文存在的一些局限性,主要体现在研究数据选取自广州市信访网站的公开案例,数据来源较为单一,同时政府在案例公开的过程中存在选择性,因此数量和内容上不够充分和全面。另外是研究的结果适用性问题,对于其他地区的情况还需要进行进一步的研究,如进行对比性的分析,探究研究结果的推广性问题等。

当然,除了上述通过分析验证的几个影响因素之外,未来还可以对以下问题进行更深入的研究:如信访层级因素,以实际的处理层级为有权处理的本级政府来看,实际很多信访者倾向于选择向上报告,统计的262条记录中,越级信访的情况较为显著。如果不同处理层级对信访事项的处理结果造成的影响差异不大,那为何仍有比例不低的信访案件向上报告?其中的原因值得探究。另外,政府回应一方面体现为实际问题的处理结果,另一方面也体现为回应的速度,若将政府回应的速度作为因变量,探究其影响因素及政府回应的提升路径也可作为研究的拓展方向。

| [1] |

石佑启, 黄喆. 论网上信访及其制度保障[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2014, 34(5): 96-100. DOI:10.3969/j.issn.1672-433X.2014.05.019 |

| [2] |

张善喜. "网上信访"概念解析[J]. 信访与社会矛盾问题研究, 2016(2): 57-69. |

| [3] |

谢媛, 任梦. 中国网上信访推进中的问题与对策研究[J]. 中国发展, 2015, 15(2): 79-82. DOI:10.3969/j.issn.1671-2404.2015.02.014 |

| [4] |

张海波, 童星, 倪娟. 网络信访:概念辨析、实践演进与治理创新[J]. 行政论坛, 2016, 23(2): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1005-460X.2016.02.002 |

| [5] |

于水, 姜凯宜, 徐亚清. 网络信访的研究主题与深化方向[J]. 电子政务, 2018(1): 47-57. |

| [6] |

金太军, 杨国兵. 政治系统论视角下传统信访与网络信访的比较研究[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2016, 37(1): 7-15, 191. |

| [7] |

吴彬.网络信访制度的发展研究[D].北京: 中国社会科学院研究生院, 2015. http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=623597b5a3e87b48cbbd8e03e7ba85a6&site=xueshu_se&hitarticle=1

|

| [8] |

蒋冰晶, 张继红. 整体性治理视野下的网络信访研究[J]. 河北法学, 2018, 36(6): 102-111. |

| [9] |

杨飞, 周凌. 省级网上信访与公众诉求信息处理系统的研究和实践[J]. 电子政务, 2008(Z1): 135-139. |

| [10] |

姜胜洪. 网上信访:动因、问题及其发展路径[J]. 电子政务, 2014(2): 80-86. |

| [11] |

卢坤建. 建设回应型政府:责任观、绩效观与服务观[J]. 学术研究, 2008(5): 55-60. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2008.05.009 |

| [12] |

张岩, 邵飞雪, 常永华. 我国西部市级地方政府门户网站回应性的比较研究——以陕西省咸阳市、榆林市、汉中市为例[J]. 价值工程, 2014, 33(31): 273-275. DOI:10.3969/j.issn.1006-4311.2014.31.152 |

| [13] |

李和中, 高娟. 从区域治理的差异性看我国政府回应性的构建——基于我国东中西部的实证比较[J]. 新视野, 2010(1): 40-43. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2010.01.014 |

| [14] |

高娟.责任政府导向下的政府回应力研究[D].武汉: 武汉大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10486-1011403631.htm

|

| [15] |

GAULD R, GRAY A, MC COMB S. How responsive is e-government? Evidence from Australia and New Zealand[J]. Government information quarterly, 2009, 26(1): 69-74. DOI:10.1016/j.giq.2008.02.002 |

| [16] |

ANDERSEN K N, MEDAGLIA R, VATRAPU R, et al. The forgotten promise of e-government maturity:assessing responsiveness in the digital public sector[J]. Government information quarterly, 2011, 28(4): 439-445. DOI:10.1016/j.giq.2010.12.006 |

| [17] |

刘巧兰, 胡新丽. 我国政府网站"依申请公开"的可用性调研——基于30个环保厅(局)网站的调查[J]. 智慧城市评论, 2017(1): 12-20. |

| [18] |

韩平, 董珏. 网民政治参与和政府回应性研究[J]. 理论界, 2010(2): 24-26. DOI:10.3969/j.issn.1003-6547.2010.02.010 |

| [19] |

陈新. 微博论政与政府回应模式变革[J]. 上海行政学院学报, 2012, 13(1): 22-27. DOI:10.3969/j.issn.1009-3176.2012.01.002 |

| [20] |

钟伟军, 杨则扬. 地方政府在公共危机中的新媒体回应能力及其影响因素——以危机事件中的政府微博为分析对象[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2019, 21(1): 47-54. |

| [21] |

李江波, 翁士洪. 地方政府回应能力的结构模型[J]. 电子政务, 2017(4): 13-22. |

| [22] |

李锋, 孟天广. 策略性政治互动:网民政治话语运用与政府回应模式[J]. 武汉大学学报(人文科学版), 2016, 69(5): 119-129. |

| [23] |

文宏, 黄之玞. 网络反腐事件中的政府回应及其影响因素——基于170个网络反腐案例的实证分析[J]. 公共管理学报, 2016, 13(1): 21-30, 152-153. |

| [24] |

陈醉.地方政府网上回应的现状及影响因素研究[D].广州: 华南理工大学, 2018. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1018873097.htm

|

| [25] |

刘学. 制造回应:政府回应性不足的一种解释——来自HY市"网络问政"的数据与案例[J]. 广州公共管理评论, 2018(00): 217-233, 356. |

| [26] |

孟天广, 李锋. 网络空间的政治互动:公民诉求与政府回应性——基于全国性网络问政平台的大数据分析[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2015, 30(3): 17-29. |

| [27] |

尹利民.确定性与不确定性: 信访的实践逻辑及其风险[C]//肖唐镖.信访研究(中国社会稳定研究论丛).上海: 学林出版社, 2014: 178-190. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-LLGG201101027.htm

|

| [28] |

刘振勇, 陆霞. 成本分析视域下网上信访优势的合意发展[J]. 领导科学, 2017(14): 33-36. DOI:10.3969/j.issn.1003-2606.2017.14.010 |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21