在知识经济时代,产学研合作已经从政府资助模式向合作伙伴模式演进[1-2]。大学科研团队作为基础研究的主力军之一,是科学和技术领域中创造新知识的重要组织,在产学研合作中扮演重要的角色,这一点已得到普遍的认同[3-4]。然而建立有效的组织间关系是个十分艰难的过程,尤其是对两个不同使命属性的主体,如企业(私有部门)和大学(公有部门),则显得更加困难[5-6]。

在知识创造和扩散过程中,大学系统在莫顿科学规范下更多地保持开放的心态[4, 7-8];而企业系统由于要获得竞争优势和经济租金,在进行知识生产过程中相对封闭一些[8-9]。知识生产方式的差异使得产学研合作主体在合作过程中会出现一些不协调的问题或者产生冲突的目标[5, 10-11]。一些研究发现,在产学研合作形成前,预先设定的合作目标能够促进共同的认知,更容易达成共识,进而找到更适合的合作伙伴;而在产学研形成后,预先设定的合作目标有助于形成共同的准则,降低跨地区带来的地理距离问题[6, 12]。动机解决行为的动力问题,目标解决行为的方向问题,二者之间存在复杂的关系,动机不是一个目标,而应该是为目标所服务的[13]。动机可以预测行为[14],因此,对于产学研合作主体而言,匹配的动机有助于建立彼此信任的合作关系,促进合作目标的实现。

从最基本的动机要素出发来研究产学研合作的相对较少。目前国外研究在研究视角上,大多是从个人层面上进行探讨,也有一些是从科研团队层面上进行探讨;在研究内容上,主要关注合作动机的分类问题[15],合作动机对合作意愿[16]、合作行为[17-18]和学者绩效[19]的影响,合作动机的前因变量研究[17]以及合作主体参与产学研合作动机的差异问题等[2]。而国内的研究主要从以下几个方面展开:产学研各行为主体的合作动机分析[20-21]、产学研合作组织形成的动因分析[22-24]、中外高校产学研合作动机对比分析[25]、高校个体层次的产学研合作动机分析[26],还有研究从文化协同的视角提出个体与团队产学研动机匹配的观点[27]。

现有关于产学研合作动机的研究大都是孤立地在某一个研究层次上进行,并不能打开产学研合作动机这一“黑箱”。因为在产学研合作过程中,高校方的直接参与者往往是学者个人或者是科研团队,而非高校组织本身[13]。高校的自治性决定了动机迥异的不同学者个体在参与产学研合作过程中,需要对动机优先权进行博弈,再凝聚在具体的合作目标上,最终实现组织的目标[12, 28]。然而由于一些鸿沟的存在,异质性的产学研合作主体往往在合作目标和合作行为上存在紧张的关系,最终导致合作结果低于预期[8, 10]。因此,高校学者既需考虑如何在基础研究和应用研究之间寻求平衡[29],也需对研究基金的需求与学术自由作出权衡[30]。对于企业而言,寻求研发合作伙伴的关键动机是获得互补性的知识资源和人才以及建立研发合作网络,和大学相比,其合作动机往往比较单一且清晰[31]。基于此,我们认为有必要从大学的视角,在三个不同层次,即学者个人层次、科研团队层次以及共同体组织层次上探讨为什么会产生产学研合作?为什么要进行产学研合作?本文通过梳理国外对于产学研合作的动机文献,明晰高校不同层次的产学研合作动机,以期帮助高校的政策制定者和管理者制定更好的激励计划,进而为促进大学知识和技术转移活动提供理论和实践上的指导。

二、学者个人层次用基于心理学视角的内外部动机分类法来研究学者个人层次的产学研合作动机分类问题普遍被研究者们所接受[13, 15, 17, 32-33]。Escobar等学者将高校学者参与知识和技术转移的动机划分为内在动机和外在动机两类:前者包含自我的满足感,体现在对科学的偏好上;后者包含金钱奖励、晋升、资助以及研究支持等[16]。Lam将学术科学家参与研究商业化的目的分成三类,分别是外部的财务奖励、声誉或生涯的奖励、内部解决难题的自我满足[15]。Iorio等提出学术科学家参与知识转移活动的三类重要动机,分别是外部的资助动机(获得财务上的资源),学习动机(获得互补的能力、知识或者想法的交换)以及兼具内外部动机的使命动机(反映的是亲社会行为)[17]。Aalbers等认为个体在参与创新网络的外部动机是受到目标的驱使,主要是来自组织的资助或者在执行某项活动中获得的收益;而内部动机主要是受到兴趣和满足感的驱动[33]。D'Este和Perkmann发现英国的大学学者参与产学研合作的动机可以分为四类,分别是技术或者知识的商业化利用、学习、资助的获得以及资源的获取[34]。Salleh和Omar发现马来西亚的大学学者的合作动机主要有四类,分别是新技术的转移、从政府或企业获得研究资金、新技术的开发以及通过企业进行产品的商业化[35]。Huang发现台湾地区大学学者的合作动机分为五类:商业化、学习、获得资源、获得资助和教学[19]。

本研究借鉴Iorio的动机分类,将大学学者参与产学研合作的动机分成资助动机、学习动机和使命动机。此分类方式与Lam的分类方式有交叉和重叠部分,但Iorio的动机分类更完善且更综合,尤其是加入使命动机,这一动机维度不仅包含了个人维度的难题动机,而且将其扩展到社会维度的亲社会动机。除此之外,这一分类方式更契合自我决定理论对内外动机的划分。自我决定理论(Self-determination Theory,SDT)为检验多样化的人类动机和社会价值以及规范之间的关系提供了一个标尺,该理论认为动机是外部的规制过程和个人内在对自治和自我决定的需求相互作用的结果,因此可以预知潜在的行为背后的动机[15, 36-37]。基于自我决定理论的认识,资助动机是外部动机,属于外部控制或部分外部控制;学习动机介于外部动机和内部动机之间,属于部分内控或者内部控制;使命动机则完全是受到内部的控制,属于内部动机。

1.资助动机

资助动机,又称声誉动机或者是勋表动机,主要是指学者在与企业联系的过程中,获得财务的补偿从而支持研究、得到声誉的构建以及同行的认可[15, 17, 32]。资助动机不仅包含内部奖赏,为研究获得更多的资源,还包含与金钱相关的外部奖励,提高工资收入,实现财务的富裕[15]。有研究者发现对于高校学者而言,参与产学研合作最主要的动机是为自己的研究获得支持,其次是提高他们的教学能力[30]。Lam提出一些学术科学家在和企业建立联系的过程中主要是受到与职业生涯相关动机的驱使,在竞争日益激烈的晋升过程中,产学研合作项目可以给博士后或者处于更早期职业生涯的学者带来机会[38]。尽管有研究发现金钱类的激励在整个技术转移的活动过程中占有重要的角色[39-40],但也有一些研究发现这种货币支付的方式更多的是在专利和衍生企业等产学研联系活动中占重要的分量[34, 41]。研究发现在生命科学领域,专利具有更高的金钱价值,因此一些学者偏好通过专利来增加他们的收入;而在物理科学领域,因为金钱回报较少,所以专利往往不具有吸引力[42]。尽管高校学者们已经意识到产学研的价值,但是不得不面对的一个现实是,学者在考虑合作的过程中,往往将工资作为优先级,其次才考虑其他的动机[43]。也有研究发现学者更倾向于非金钱类的激励[44],然而对于政策制定者而言,非金钱类的激励在实践操作中更具难度。

2.学习动机

学习动机主要是指高校学者在与企业合作的过程中,获得互补性资产和进行思想上的交流,从而提升学者的研究水平[17]。学习动机有以下具体表现:获得互补性能力、思想和经验上的交流、强烈的研究倾向、在个人研究领域的进一步见解、为学生提供现场体验以及就业机会等[15, 17]。研究发现受到学习动机驱使的高校学者在参与产学研合作过程中,往往更容易与企业建立长期的合作关系和构建共同的知识库,彼此信任关系也更强烈,有助于解决大型复杂的问题和交换隐性知识[17, 45]。学习动机尽管对知识转移行为有促进作用,但在以意大利学者为样本的实证研究中发现,学习动机对知识转移行为的宽度和深度均无显著影响[45]。

3.使命动机

大学的传统使命是教学和科研,然而一些学者呼吁大学应该具有第三使命,即成为创业型大学,为国家经济的发展作贡献[4, 46-48]。因此,大学通过各种机制来鼓励和促进教师及学生参与创新创业活动。对于大学而言,适当地进行商业化活动,有助于实现对社会贡献的最大化[48]。社会责任论认为学者们从事“公共产品”的生产,对于解决国家的迫切需要负有社会责任[29];而对于学术科学家而言,在经济价值上的努力所具备的科学价值让他们感到荣幸[49]。因此,使命动机主要体现了一种亲社会行为的动机,通过产学研合作实现研究的社会影响[17]。有研究发现一些科学家与中小企业进行知识转移的行为主要是受到使命动机的驱使,从而实现其对社会作贡献的愿望[50]。

使命动机不仅包含社会维度的亲社会行为,而且包含个人维度的自我满足感,主要体现的是在知识应用或者转移活动中获得的自我满足感以及对知识的好奇心[15, 17]。一些高校学者偏好在有挑战性或创造性的活动过程中寻求自我满足感,这往往也是那些致力于成为科学家的人的迫切愿望。在莫顿科学规范下,科学家们总是在一个相对有限的科学界里通过发现和寻找至关重要的真理来追求满足感[15]。然而,研究发现那些纯粹受到个人维度动机驱使的高校学者在参与产学研合作过程中,往往较少关注研究成果的应用性和实用性[17]。

三、科研团队层次大科学小团队的科学系统特征下,更多的研究是团队的努力,科研团队是高校创新系统下非常重要的组织单元。目前从团队层次视角进行产学研合作动机的研究尚未得到广泛关注,其中主要是以Ramos-Vielba等研究者为代表。Ramos-Vielba等将科研团队参与企业和政府部门合作的动机归纳为三类:一是推进研究的开展,通过外部的网络和设备来支持研究的顺利发展;二是知识的应用,常常解释为一种应用知识和为社会经济和技术解决问题的内在推动力;三是获得财务资源,是一种获得外部资助的外在动机[18]。此研究还将团队层次的三个动机与Lam提出的个人动机的三个维度进行了匹配,推动研究的进展类似于资助动机,知识的应用类比于难题动机,而获得财务资源可等同于金钱动机[18]。也有研究者发现在研究过程中重点关注研究的社会影响的科研团队更容易参与知识转移活动[51]。

四、共同体组织层次不管是学者个人还是科研团队,和企业展开合作,最终都会形成合作共同体,这个共同体可能是虚拟组织也可能是实体组织。组织形成的原因是组织间关系理论要解决的主要问题。Oliver整合之前关于组织间关系理论的研究,提出了组织间关系形成的六类普适性决定要素,分别是必要性、不对称性、互惠性、效率性、稳定性以及合法性。尽管六类要素之间是相互独立的,但在组织间关系建立的实际过程中,六类要素是相互作用且相互促进的。

1.必要性

一个组织与另一个组织建立联系是为了满足必要的法律或者法规的要求。来自上级(主要是政府部门)的命令或要求提供足够的动力推动那些非自愿形成的组织间建立关系[2, 35, 52]。对于大学和企业的研究人员而言,必要性主要体现在对政策计划以及战略层面的制度政策的响应[2]。研究发现政策对于大学的专利活动有激励作用,如美国的《拜杜法案》促使大学允诺降低基础研究增加应用研究[53]。

2.不对称性

不对称性起源于组织的一方行使权力或者控制了组织另一方的资源,也即资源的稀缺性导致了合作。因此渴望控制和不愿放弃控制反映了组织间决定交互的不对称性动机[2, 52]。高校的研究主要是在基础研究端,因此在合作过程中,不对称性主要体现在保持对共性技术的控制;企业更多地偏向市场端,不对称性主要体现在保持对专有技术的控制[2]。在产学研合作中,企业意识到由于共性技术的缺乏,始终未能摆脱技术的进口依赖陷阱,而高校也感知到利用企业的专有技术能力能够对其研究成果产生经济收益和社会价值,因此二者的合作水到渠成。合作目标在于获得双方彼此没有共享的异质资源,而这些战略性的资源能够为组织带来竞争优势[12]。

3.互惠性

互惠性强调的是组织间的合作、协作和协调,而非权力和控制的关系,组织之间更多的是追求双赢的目标。对于互惠性而言,存在几个假设:第一,资源的稀缺会导致合作的关系,而非竞争的关系;第二,关系形成的过程中主要呈现出平衡、和谐和相互支持的特征,而非冲突和控制;第三,合作过程中的好处是远远大于坏处的[2, 52]。因此,对于大学而言,互惠性是获得互补的专长知识、最先进的装备和设施、为毕业生提供就业机会以及对政策给予反馈和帮助促进;对于企业而言,互惠性是获得实习或雇佣学生的机会,雇佣大学的教师、吸引大学学者参与合作项目以及对政策给予反馈和帮助促进[2]。

4.效率性

社会交换理论认为人类的行为追求利益的最大化和成本的最小化[33]。在这种情况下,组织间关系的形成是试图提高投入和产出的比值,而不是为了有更高的管辖权或者使用权力去控制外部的资源,也不是追求互惠性。效率性往往体现在资产回报率的提升或者是成本和浪费的降低等方面[2, 52]。对于大学而言,效率性体现在为研究获取资助、把握商业机会、对研究能力和结果的利用以及获得专利、降低技术的壁垒等方面;对于企业而言,效率性是基于大学的技术进行商业化以获取经济利益、成本节约或成本效益(相比获得国外技术的许可更容易且更便宜)[2]。

5.稳定性

一些组织间关系的形成被描述为不确定环境下的适应性反应,这种动机称之为稳定性。不确定性促使组织在建立和管理关系中获得稳定性、可预测性和可靠性,从而实现一种有序的流动和交流模式[2, 52]。对于大学而言,稳定性是发现新的知识,对创意想法或理论进行测试应用或者是卖给企业,让学生或者教师了解实践问题或应用技术以促进研究和产业的相关性,通过发表文章来保证大学的研究处于前沿且更有价值性;对于企业而言,稳定性是通过合作研究、合同研究或咨询获得新知识、尖端技术以及具体问题的解决方案,以此来降低或分担研发的风险,实现企业的成长[2]。

6.合法性

在组织间相互联系的过程中,组织合法性的提高常常被认为是重要的动机之一。制度理论认为制度环境往往给组织施加一定的压力来证明行为的合法性,而这些压力能促进组织保持其行为与现行的规范、规则、信仰或者其他期望一致[54]。合法性最典型的表现是通过组织间的联系来提升声誉、形象或者声望[2, 52]。对于大学来说,合法性是来源于服务产业协会或社会的需要,大学通过知识或技术的转移促进创新,为区域和国家经济作出贡献,或者是对卓越成就以及大学声望的寻求;对于企业来说,合法性是可以接触受到高等教育的人才,从而提高企业的形象[2, 55]。

Oliver的六要素框架是基于组织层次的研究,Ankrah等将其运用在个人层次上,因为组织本来就是由多个复杂的个体组成的[2]。基于英国案例,采用定性研究的方法,分别对大学的研究者和企业的参与者进行分析。研究发现,对于两个部门而言,稳定性是出现最多的动机,企业更甚。产学研合作能够抵御环境的变化,降低环境的不确定性,尤其是在开展突破性创新时。其次是效率性和必要性,而合法性、互惠性和不对称性是三类不常用的动机。对于大学学者而言,因其从事的工作是与身份绑定的,因此,合法性是非常重要的动机;而在企业,合法性的动机则被置于较低的地位。企业比大学学者更偏向互惠性动机,原因在于大学学者更倾向于单打独干。在不对称性上,高校学者对于产业合作伙伴行使权力或控制资源并不关注,而且企业对于资源的控制也不关注[2, 56]。

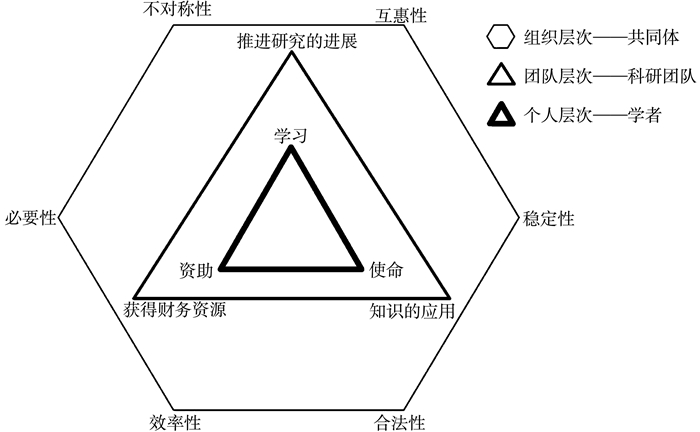

五、多层次产学研合作动机框架基于以上研究内容可以看出,针对产学研合作的动机研究,学术界开始有了一些较为深入的探讨。从最初将产学研合作动机内含在其他相关的研究中,到一些学者开始尝试基于心理学理论和组织间关系理论从不同研究层次上打开产学研合作动机这个“黑箱”。为了更加直观地理解产学研合作动机,本文将现有研究结果整合成一个大学视角下的多层次产学研合作动机框架,如图 1所示。

|

图 1 大学视角下的多层次产学研合作动机框架图 |

整个框架涉及三个层面,分别是共同体组织层次、科研团队层次和学者个人层次,层次间存在一个相互影响,但又相对独立的关系。在大科学小团队的科研环境下,个人参与产学研合作的动机往往受到其所在科研团队的影响。科研团队在成立之初,团队的成员就对团队的目标存在承诺,而团队目标在一定时期内是相对稳定的,它决定了科研团队参与产学研合作的动机取向。在产学研合作启动之前,个体成员受到科研团队目标的牵制,可能会出现个人动机与团队动机冲突的问题。对于个人而言,是妥协还是顺从?这取决于很多因素。因此,从个人层次和团队层次分别研究产学研合作动机的内涵和分类就显得非常重要。在产学研合作启动时,感知到企业的利益需求后,学者个人和科研团队需要对自己的利益需求进行重构及协商,在共同体的六要素动机框架下形成合作关系。

大学视角下的多层次产学研合作动机框架的研究意义有以下三点:一是明晰了高校创新系统下各个层次参与产学研合作的动机分类。二是解释了当前产学研合作困境产生的原因,其一是科研团队参与产学研合作的动机可能受到个人因素的牵制,从而偏离了原有的目标和使命;其二在于最终形成共同体时,高校方和企业方的合作目标存在差异,导致最终合作向下游产品端偏移。三是能够为我国高校产学研合作的激励提供理论指导,对于高校的管理者而言,可以依据科研团队和学者个人参与产学研合作的动机进行学术激励和商业激励以促进产学研合作。但同时要注意的是,当发现科研团队和学者个人过于追求资助获得财务资源而偏离原有莫顿科学规范时,则须对产学研合作进行一定程度地规制。同时还须注意学科的差异性问题,尤其是一流学科发展中产学研合作的定位。对于科研团队而言,也须关注个人参与产学研合作的动机,并结合学者个人职业生涯发展的需求进行不同形式的激励设计。对于个体研究人员而言,结合自己的职业生涯发展、个体的特质以及科研团队的目标,基于合适的动机来平衡产学研合作和学术研究的关系,从而实现绩效最大化。

| [1] |

JACOB M, HELLSTRÖM T, ADLER N, et al. From sponsorship to partnership in academy-industry relations[J]. R & D Management, 2010, 30(3): 255-262. |

| [2] |

ANKRAH S N, BURGESS T F, GRIMSHAW P, et al. Asking both university and industry actors about their engagement in knowledge transfer:what single-group studies of motives omit[J]. Technovation, 2013, 33(2-3): 50-65. DOI:10.1016/j.technovation.2012.11.001 |

| [3] |

ROSENBERG N, NELSON R R. American universities and technical advance in industry[J]. Research policy, 1994, 23(3): 323-348. DOI:10.1016/0048-7333(94)90042-6 |

| [4] |

ETZKOWITZ H, WEBSTER A, GEBHARDT C, et al. The future of the university and the university of the future:evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm[J]. Research policy, 2000, 29(2): 313-330. DOI:10.1016/S0048-7333(99)00069-4 |

| [5] |

MUSCIO A, VALLANTI G. Perceived obstacles to university-industry collaboration:results from a qualitative survey of Italian academic departments[J]. Industry & innovation, 2014, 21(5): 410-429. |

| [6] |

AL-TABBAA O, ANKRAH S. Social capital to facilitate 'engineered' university-industry collaboration for technology transfer:a dynamic perspective[J]. Technological forecasting & social change, 2016, 104(3): 1-15. |

| [7] |

PERKMANN M, TARTARI V, MCKELVEY, et al. Academic engagement and commercialisation:a review of the literature on university-industry relations[J]. Research policy, 2013, 42(2): 423-442. DOI:10.1016/j.respol.2012.09.007 |

| [8] |

HEMMERT M, BSTIELER L, OKAMURO H. Bridging the cultural divide:trust formation in university-industry research collaborations in the US, Japan, and South Korea[J]. Technovation, 2014, 34(10): 605-616. DOI:10.1016/j.technovation.2014.04.006 |

| [9] |

ANKRAH S, AL-TABBAA O. Universities-industry collaboration:a systematic review[J]. Scandinavian journal of management, 2015, 31(3): 387-408. DOI:10.1016/j.scaman.2015.02.003 |

| [10] |

BRUNEEL J, D'ESTE P, SALTER A. Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration[J]. Research policy, 2010, 39(7): 858-868. DOI:10.1016/j.respol.2010.03.006 |

| [11] |

GILSING V, BEKKERS R, FREITAS I M B, et al. Differences in technology transfer between science-based and development-based industries:transfer mechanisms and barriers[J]. Technovation, 2011, 31(12): 638-647. DOI:10.1016/j.technovation.2011.06.009 |

| [12] |

RAJAL S, VAD M. University-industry innovation collaboration:reconceptualization[J]. Technovation, 2017, 62-63(3): 42-54. |

| [13] |

OSTERLOH M, FREY B S. Motivation, knowledge transfer, and organizational forms[J]. Organization science, 2000, 11(5): 538-550. DOI:10.1287/orsc.11.5.538.15204 |

| [14] |

MITCHELL T R. Motivation:new directions for theory, research, and practice[J]. Academy of management review, 1982, 7(1): 80-88. DOI:10.5465/amr.1982.4285467 |

| [15] |

LAM A. What motivates academic scientists to engage in research commercialization:"gold", "ribbon"or"puzzle"?[J]. Research policy, 2011, 40(10): 1354-1368. DOI:10.1016/j.respol.2011.09.002 |

| [16] |

ESCOBAR O, SOFIA E, BERBEGAL-MIRABENT J, et al. Researchers' willingness to engage in knowledge and technology transfer activities:an exploration of the underlying motivations[J]. R & D management, 2017, 47(5): 715-726. |

| [17] |

IORIO R, LABORY S, RENTOCCHINI F. The importance of pro-social behaviour for the breadth and depth of knowledge transfer activities:an analysis of Italian academic scientists[J]. Research policy, 2017, 46(2): 497-509. DOI:10.1016/j.respol.2016.12.003 |

| [18] |

RAMOS-VIELBA I, SáNCHEZ-BARRIOLUENGO M, WOOLLEY R, et al. Scientific research groups' cooperation with firms and government agencies:motivations and barriers[J]. The journal of technology transfer, 2016, 41(3): 558-585. DOI:10.1007/s10961-015-9429-4 |

| [19] |

HUANG Y C. How background, motivation, and the cooperation tie of faculty members affect their university-industry collaboration outputs:an empirical study based on Taiwan higher education environment[J]. Asia pacific education review, 2018, 19(3): 413-431. DOI:10.1007/s12564-018-9546-5 |

| [20] |

刁丽琳, 朱桂龙, 许治. 国外产学研合作研究述评、展望与启示[J]. 外国经济与管理, 2011, 33(2): 48-57. |

| [21] |

许海云, 隗玲, 庞弘燊, 等. 产学研潜在合作对象识别方法研究[J]. 科学学研究, 2018, 36(1): 101-113. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.01.012 |

| [22] |

蒋兴华, 张明. 产学研战略联盟合作动机多理论视角研究及实证探讨[J]. 科技管理研究, 2012, 32(13): 10-14. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2012.13.003 |

| [23] |

章熙春, 蒋兴华. 合作动机对产学研战略联盟建设绩效影响的研究[J]. 中国科技论坛, 2013, 1(6): 45-51. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2013.06.009 |

| [24] |

程芬, 郭瑾, 梁喜. 产学研联盟知识转移研究述评与展望[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(11): 157-160. DOI:10.6049/kjjbydc.2015070217 |

| [25] |

董美玲. 中美高校与企业合作的动因、方式、成效和环境的比较研究[J]. 研究与发展管理, 2012, 24(4): 113-121. DOI:10.3969/j.issn.1004-8308.2012.04.013 |

| [26] |

杨美成, 盛永祥, 吴洋. 高校产学合作中的教师个体影响因素分析[J]. 江苏科技大学学报(社会科学版), 2017, 17(3): 78-82. DOI:10.3969/j.issn.1673-0453.2017.03.011 |

| [27] |

张绍丽, 于金龙. 产学研协同创新的文化协同过程及策略研究[J]. 科学学研究, 2016, 34(4): 624-629. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.04.017 |

| [28] |

ŠENDOĜDU A A, DIKEN A. A research on the problems encountered in the collaboration between university and industry[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2013, 99(6): 966-975. |

| [29] |

YONG S L. "Technology transfer" and the research university:a search for the boundaries of university-industry collaboration[J]. Research policy, 1996, 25(6): 843-863. DOI:10.1016/0048-7333(95)00857-8 |

| [30] |

LEE Y S. The sustainability of university-industry research collaboration:an empirical assessment[J]. Journal of technology transfer, 2000, 25(2): 111-133. DOI:10.1023/A:1007895322042 |

| [31] |

MIOTTI L, SACHWALD F. Co-operative R&D:why and with whom?:an integrated framework of analysis[J]. Research policy, 2003, 32(8): 1481-1499. DOI:10.1016/S0048-7333(02)00159-2 |

| [32] |

HUNG S Y, DURCIKOVA A, LAI H M, et al. The influence of intrinsic and extrinsic motivation on individuals' knowledge sharing behavior[J]. International journal of human-computer studies, 2011, 69(6): 415-427. DOI:10.1016/j.ijhcs.2011.02.004 |

| [33] |

AALBERS R, DOLFSMA W, KOPPIUS O. Individual connectedness in innovation networks:on the role of individual motivation[J]. Research policy, 2013, 42(3): 624-634. DOI:10.1016/j.respol.2012.10.007 |

| [34] |

D'ESTE P, PERKMANN M. Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations[J]. The journal of technology transfer, 2011, 36(3): 316-339. DOI:10.1007/s10961-010-9153-z |

| [35] |

SALLEH M S, OMAR M Z. University-industry collaboration models in Malaysia[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2013, 102(8): 654-664. |

| [36] |

RYAN R M, DECI E L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J]. American psychologist, 2000, 55(1): 68-78. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.68 |

| [37] |

KOO C, CHUNG N. Examining the eco-technological knowledge of Smart Green IT adoption behavior:a self-determination perspective[J]. Technological forecasting & social change, 2014, 88(8): 140-155. |

| [38] |

LAM A. Knowledge networks and careers:academic scientists in industry-university links[J]. Journal of management studies, 2007, 44(6): 993-1016. DOI:10.1111/j.1467-6486.2007.00696.x |

| [39] |

FRIEDMAN J, SILBERMAN J. University technology transfer:do incentives, management, and location matter?[J]. The journal of technology transfer, 2003, 28(1): 17-30. DOI:10.1023/A:1021674618658 |

| [40] |

ALBERT N L, SIEGEL D S. Generating science-based growth:an econometric analysis of the impact of organizational incentives on university-industry technology transfer[J]. The European journal of finance, 2005, 11(3): 169-181. DOI:10.1080/1351847042000254211 |

| [41] |

MUSCIO A, QUAGLIONE D, RAMACIOTTI L. The effects of university rules on spinoff creation:the case of academia in Italy[J]. Research policy, 2016, 45(7): 1386-1396. DOI:10.1016/j.respol.2016.04.011 |

| [42] |

OWEN-SMITH J, POWELL W W. To patent or not:faculty decisions and institutional success at technology transfer[J]. The journal of technology transfer, 2001, 26(1-2): 99-114. |

| [43] |

MALIK T H. National institutional differences and cross-border university-industry knowledge transfer[J]. Research policy, 2013, 42(3): 776-787. DOI:10.1016/j.respol.2012.09.008 |

| [44] |

AZNARMáRQEZ J. Interactive vs. non-interactive knowledge production by faculty members[J]. Applied economics, 2008, 40(10): 1289-1297. DOI:10.1080/00036840600771338 |

| [45] |

BABA Y, SHICHIJO N, SEDITA S R. How do collaborations with universities affect firms' innovative performance? The role of "Pasteur scientists" in the advanced materials field[J]. Research policy, 2009, 38(5): 756-764. DOI:10.1016/j.respol.2009.01.006 |

| [46] |

ETZKOWITZ H. The norms of entrepreneurial science:cognitive effects of the new university-industry linkages[J]. Research policy, 1998, 27(8): 823-833. DOI:10.1016/S0048-7333(98)00093-6 |

| [47] |

D'ESTE P, PATEL P. University-industry linkages in the UK:what are the factors underlying the variety of interactions with industry?[J]. Research policy, 2007, 36(9): 1295-1313. DOI:10.1016/j.respol.2007.05.002 |

| [48] |

HUANG M H, CHEN D Z. How can academic innovation performance in university-industry collaboration be improved?[J]. Technological forecasting & social change, 2017, 123(10): 210-215. |

| [49] |

SHINN T, LAMY E. Paths of commercial knowledge:forms and consequences of university-enterprise synergy in scientist-sponsored firms[J]. Research policy, 2006, 35(10): 1465-1476. DOI:10.1016/j.respol.2006.09.024 |

| [50] |

RIZZO U. Why do scientists create academic spin-offs? The influence of the context[J]. The journal of technology transfer, 2015, 40(2): 198-226. DOI:10.1007/s10961-014-9334-2 |

| [51] |

OLMOS-PEÑUELA J, CASTRO-MARTíNEZ E, D'ESTE P. Knowledge transfer activities in social sciences and humanities:explaining the interactions of research groups with non-academic agents[J]. Research policy, 2014, 43(4): 696-706. DOI:10.1016/j.respol.2013.12.004 |

| [52] |

OLIVER C. Determinants of interorganizational relationships:integration and future directions[J]. Academy of management review, 1990, 15(2): 241-265. DOI:10.5465/amr.1990.4308156 |

| [53] |

ROSA G, MARTIN K, SIEGEL D S, et al. 30 years after Bayh-Dole:Reassessing academic entrepreneurship[J]. Research policy, 2011, 40(8): 1045-1057. DOI:10.1016/j.respol.2011.04.005 |

| [54] |

ANATAN L. Conceptual issues in university to industry knowledge transfer studies:a literature review[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2015, 211(25): 711-717. |

| [55] |

SANTORO M D, CHAKRABARTI A K. Firm size and technology centrality in industry-university interactions[J]. Research policy, 2002, 31(7): 1163-1180. DOI:10.1016/S0048-7333(01)00190-1 |

| [56] |

SIEGEL D S, WALDMAN D A, ATWATER L E, et al. Commercial knowledge transfers from universities to firms:improving the effectiveness of university-industry collaboration[J]. Journal of high technology management research, 2003, 14(1): 111-133. DOI:10.1016/S1047-8310(03)00007-5 |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21