2. 华南理工大学 公共管理学院, 广东 广州 510640

2. School of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China

中华人民共和国成立70年来,我国的经济建设和城市化建设都取得了举世瞩目的成就,这些都与工人阶级的贡献密不可分。改革开放以来形成的农民工群体,作为我国工人阶级的重要组成部分,是经济建设中不可或缺的力量,在我国的经济发展和城市建设中发挥了不可替代的作用,为城市的发展和城市化的推进做出了巨大的贡献。但是由于不同时期政策的变化和时代局限,农民工的权益保障并没能与其贡献实现同步发展,存在一定的缺失。在一段时间内,农民工问题比较突出,对城市社会的稳定造成了一定程度的影响。

目前,国内学者对农民工问题的研究视角比较多元化。唐斌、徐铭、李强等学者通过社会调查或者个案研究的方式,对农民工群体进行探索性研究,较早关注到了农民工群体的“双重边缘人”特征、情绪倾向及其可能造成社会鸿沟,以及引起的社会冲突问题[1-4];王玉玫、石智雷、刘晓峰等学者从权益保障方面研究农民工问题,认为应当关注并解决农民工的社会保障和权益保障问题,政府在此方面可以大有作为[5-9];聂伟、朱力、曾永明等学者从农民工市民化以及影响市民化的因素等方面研究中国农民工问题,发现城市的包容性不强和城市化排斥是影响农民工市民化进程的根源,并对歧视农民工现象进行了反思[10-13];朱力、杨凌、杨绪松等学者对农民工的城市适应问题进行了研究,提出诸如农民工的城市化意愿、城市融合和城市生活满意度等问题[14-18];王东、林晓兰、高华等学者关注社会经济转型时期农民工代际分化现象,从不同视角研究新旧农民工代际差异问题[19-21];李艳、董玥玥、王雪晔、李磊等学者研究农民工的维权机制和策略选择问题[22-25];杨守宝、李飞、肖璐等学者从户籍制度和户籍改革角度探寻破解中国农民工身份与职业二重性问题,探究农民工问题的解决之道[26-28]。学者们的研究将中国农民工问题的现象、特征和解决策略呈现在读者面前。

在中华人民共和国成立70周年这个历史关键节点上,为了全面、科学、动态地呈现改革开放40年以来中国农民工问题研究状况,总体上把握我国学者对农民工问题研究的主要脉络、学者们的研究成果所反映出的农民工问题特征以及未来学者关注的焦点,本文运用文献分析方法,并借助CiteSpaceⅤ可视化软件进行知识图谱分析,提炼出改革开放40年来的农民工问题研究主题脉络、演进特征和发展趋势,探讨农民工问题领域未来可能的研究方向,以期对我国农民工问题的研究发展以及为解决农民工问题提供科学决策参考。

二、研究设计 (一) 数据来源与数据处理改革开放40年来,我国社会结构发生了剧烈变化,农民工已经成为我国城市建设和发展中一个庞大的、不可或缺的特殊群体,由此也产生了一系列问题,并对城市的稳定和可持续发展造成一定的影响,这逐步引起了学者的关注。因此,本文以“农民工问题”为主题,在中国知网(CNKI)数据库中进行搜索,一共搜到10311条结果①,时间跨度为1982—2018年。为了最大程度地确保研究的可信度和可靠性,笔者将文献来源期刊限定为CSSCI后,剩余1834篇文献②;在对文献进行梳理后,删除重复、无摘要和无关键词,剔除书评、新闻报道等非研究类文献后,将剩余的文献以refworks格式存储为txt文本,进一步利用CiteSpaceⅤ可视化软件对文献进行统一的处理后,最终得到1570条农民工问题研究领域的核心文献,作为本文的研究分析样本源。

① 检索时间:2018年10月25日。

② 由于国内从1992年才开始区分核心与非核心期刊,2000年才开始区分CSSCI,故笔者将1992—2000年之间的核心期刊及1992年之前的期刊当作CSSCI来源期刊处理。

(二) 研究工具本文采用的工具为CiteSpace,该工具是由美国德雷塞尔大学陈超美教授基于java语言开发的、用于分析科学文献中的趋势和模式的渐进式知识领域可视化的工具[29]。它可以通过可视化的图形将科学知识的分布、规律和结构等情况呈现出来[30],侧重于发现一个研究领域发展中的主题脉络、发展趋势和关键点,特别是研究的关键点和转折点,通过CiteSpace工具中的突变词检测(burst)功能,可以有效地捕捉热点主题和学术前沿。本文所使用的版本为CiteSpaceⅤ。

(三) 研究方法本文采用文献计量分析法和内容分析法。文献计量分析法主要通过运用CiteSpaceⅤ可视化文献计量分析软件,对本文的1570条研究样本源进行可视化的科学知识图谱呈现,通过知识图谱的“图”和“谱”的双重性质较为直观地透视农民工问题研究的主要研究议题和研究脉络,通过突变检测来预测农民工问题研究前沿发展态势,尝试性地提出未来农民工问题的探索方向。

单一的运用文献计量分析方法不足以反映所研究的事物的本质特征和发展趋势。而内容分析法则可以通过分析研究对象的显性、潜性或者隐含的信息内容以反映研究对象的性质、特征和发展趋势[31]。因此,本文在采用文献计量分析方法的基础上,进一步采用内容分析法,对国内学者的有关农民工问题的研究内容进行分析,按照时间脉络,梳理学者们对农民工问题的研究内容,透过研究内容中的显性、潜在或隐含的信息,来尝试性地提炼出农民工问题研究的特征和发展趋势。

(四) 研究对象在任何国家的城市化变迁中,农业人口市民化的进程,都充满了痛苦和矛盾[32]。改革开放40年来,我国大量农业人口进城务工,成为难以阻挡的时代潮流。农民工成为我国城市化和农业人口市民化过程中的独特的社会现象,同样充满痛苦和矛盾。本文的研究对象是农民工问题,研究对象中的“农民工”是指改革开放之后进城务工的农业人口。“他们户籍仍在农村,主要从事非农产业,有的在农闲季节外出务工、亦工亦农,流动性强,有的长期在城市就业,已成为产业工人的重要组成部分。”[33]

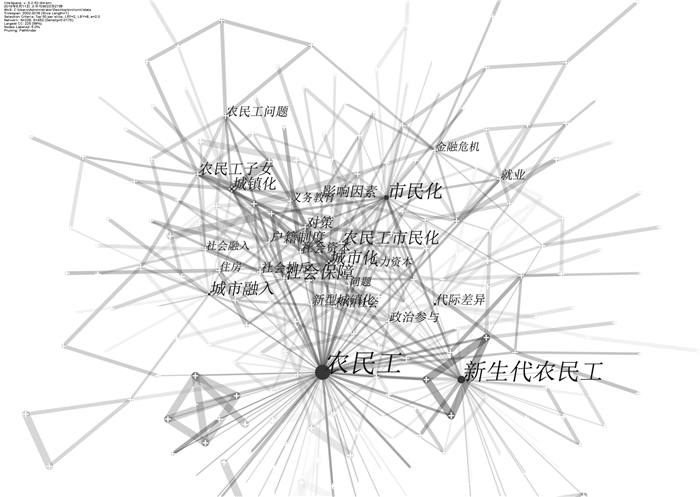

三、农民工问题研究的脉络、演进历程与特征每篇论文都有明确的主题归属,每篇文章中的关键词都指向论文的核心内容,为了更加精准地把握国内学者对农民工问题研究脉络、学术演进趋势和研究结果所反映的特征,笔者对农民工问题研究领域的核心文献进行高频关键词聚类分析,生成高频关键词共现网络知识图谱(如图 1所示)、关键词时序图和频次前40位的高频关键词(如表 1所示)。

|

图 1 农民工问题研究高频关键词共现网络知识图谱 |

| 表 1 频次前40位的高频关键词 |

通过高频关键词共现网络知识图谱,可以分析农民工问题的研究脉络。从图 1的知识图谱中,可以看到,图谱中共有网络节点数量228,连载数量452,网络密度为0.0175,说明共现网络的社团结构显著,聚类效果较好。从图中可以看到改革开放以来,学者们对农民工问题关注的议题较多,主要涉及农民工、新生代农民工、市民化、农民工市民化、户籍制度、人力资本、社会保障、城市融入和社会融入等。但总体来说,学者们对农民工的研究主要可以分为三条主题脉络。

第一条脉络为“农民工—户籍制度—就业—农民工子女—农民工问题”。改革开放以来,我国经济发展迅速,城市建设需要大量的劳动力,但户籍制度对农民流动性的限制始终是农村剩余劳动力转移的障碍。户籍制度的缺陷和弊端也日益显现,如何逐步改革调整户籍制度以适应改革开放的要求,成为一个迫切需要研究的问题,学者们在反思和研究如何改革户籍制度上取得一些成果[34-36]。以国务院1984年发布的《关于农民进入集镇落户问题的通知》为标志,我国开始允许农民有条件地向城市转移,象征着我国户籍制度对农民流动的限制逐渐放开。大量农村剩余劳动力进入乡镇企业、建筑工地、工厂、矿山等非农领域,但由于户籍与公民切身利益分配相关的城市公共服务诸如教育、医疗、社会保障等福利相挂钩,没有城市户籍的务工农民很难享受到这些福利待遇,这部分群体被称为“农民工”。他们长期被城市“边缘化”,在城市中处于弱势地位,这使得他们常常处于不利处境。农民工讨薪、社会救济、农民工子弟读书、农民工维权等问题此起彼伏,引起诸多学者的注意。

第二条脉络为“新生代农民工—社会融入—城市融入—公民权—社会保障”。随着时间的推移,我国农民工出现代际更替现象,老一辈农民工由于年龄的原因开始返乡,80后、90后甚至00后新一代农民工逐步进入城市的舞台,成为农民工的主要力量。无论是在行为、消费还是心理上,新旧两代农民工之间有着十分明显的差异,两者的差异也导致他们在生活实践和行为方式上存在不同,这也成了学者研究的新视角和重点,学者们在此领域的研究成果颇为丰富[37-38]。新生代农民工不同于亦工亦农的父辈农民工的“过客”心理,相比于农村,他们对城市有着更强的归属感,更加倾向于融入城市,更加憧憬“新市民”身份和城市生活。

第三条脉络为“农民工市民化—影响因素—城市化—新型城镇化—城乡一体化”。新生代农民工面临着游离于福利保障体系之外的“制度脱嵌”和认同上脱离乡土传统的“传统脱嵌”的“双重脱嵌”[39],大部分新生代农民工都没有农业生产知识和务农经历,他们习惯了城市的文化和生活,不愿或无法回归农村社会[1]。面对农民工的城市融入需求,农民工市民化和城乡一体化是我国推进城市化的必然结果,也是我国经济社会发展不可逆转的趋势。但农民工却遇到城市化所带来的空间隔离和居住边缘化[40],市民化道路困难重重。研究农民工如何更好地融入城市空间和城市社会,是我国社会和政府应该重视的社会问题,同样也是社会学、人口学、管理学等领域学者关注的重点领域。

(二) 演进历程利用关键词按时间生成的农民工问题研究演化脉络,可以分析农民工问题研究热点的演进历程。通过对年份文献的统计,笔者发现,2002年之前,相关研究文献较少;2003—2012年,文献数量大致呈现逐渐增加的趋势;2013年至今,文献数量呈现逐年减少的态势。具有重要影响的节点年份主要有2002年和2012年。同时结合文献内容,可以将改革开放以来我国农民工问题研究分为三个阶段:

第一阶段(1978—2002年):这一时期内,由于进城务工限制逐渐放开,庞大的农民工群体逐步形成,农民工问题开始出现。有关农民工问题的文章在这一阶段共有13篇,在剔除没有摘要和关键词的文章之后,还剩下2000年左右发表的3篇文章。改革开放以来,农民进城务工的限制随着时代的发展而逐步放开,农业剩余劳动力逐步向城市转移,地方政府开始加强对农民工的管理。1992年,中国共产党第十四次全国代表大会确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,中国社会和经济进入转型期,农民进城就业成为社会发展的潮流和趋势。由于当时城市有限的承载力,庞大的农村剩余劳动力向城市转移,给城市带来了社会治安、就业和犯罪率增加等诸多问题。同时,农民工也面临着经济收入少、劳保福利缺乏、居住环境差等问题,农民工问题开始形成并逐步进入学者的视野。朱力通过调研,发现在城市受到歧视是造成农民工对城市存在着不满情绪的主要原因,不满情绪容易引发农民工与市民的摩擦,引起城市的社会冲突[11],对城市秩序造成不良影响。许妙发、丁水木和辛欣认为户籍制度和用工身份是农民工问题存在的社会根源,户籍制度与大规模的人口流动存在矛盾[34],呼吁对户籍制度进行动态化改革[35],使户口与利益脱钩,恢复户籍的本来功能[36]。此外,王东和秦伟两位学者关注到了农民工的代际差异,并对成都市的农民工分层现象进行了研究[19];朱力也关注到了农民工阶层的城市适应问题,并对此进行了研究[14]。学者们认为农民工问题是社会公平面临的新挑战,呼吁社会各界要高度重视农民工问题,并把解决农民工问题当成完善社会主义生产关系的历史性课题[32]。

第二阶段(2003—2012年):农民工问题逐步凸显,开始注重和保障农民工权益。这一时期内,农民工问题不断凸显并集中爆发,经过新闻媒体等媒介的传播,引起了学者们的广泛关注,有关农民工问题的文章大致呈逐年上升的趋势,对本文的研究样本按时间进行归类,可发现这一时期内共有969篇文章。进入21世纪以来,农民工群体出现代际交替和代际分化现象,新一代农民工进入历史舞台,学者们开始关注农民工的代际更替现象和利益诉求的转变[41],研究视角也开始由整体研究向分化研究转向[42],探索代际农民工之间的异同成为学者关注的一个热点。随着我国城市化进程的不断推进和社会结构的分化,农民工意识到自身价值的同时对自身的权益有了较为深刻和合理的认识,对不合理待遇与侵权行为所导致的自身权益受损的容忍度逐渐降低,他们为争取自己合法权益而进行的维权行为不断增长,学者们也开始研究农民工的维权行为和影响维权方式选择的因素[43]。从2003年起,农民工短缺的现象开始在东南沿海城市出现并逐渐扩散。为了吸引和挽留农民工,重视和保障农民工权益成为制度重新构建的方向,建立健全保障农民工的权益的制度成为学者关注的热点。王玉玫提出应结合用人单位承受能力和农民工群体的特点,分阶段、逐步建立健全农民工社会保障制度以及重点建设公益劳动组织、社会救济制度和社会保险制度的设想[5];张培春和石智雷等学者认为可以从经济、制度、文化和政治等方面构建农民工权益保护网[6],推动农民工权益保障相关制度的协调性改革,使农民工社会保障政策得到有效执行[7]。一些学者们通过相关研究后建议加快劳工非政府组织建设,认为非政府组织可以通过各种方式为农民工提供服务,降低农民工利益诉求成本,帮助农民工维护自身合法权益,协助政府解决类似的公共问题,在一定程度上可以弥补政府工作的不足,为公共治理提供一种新思路[44]。此外,也有学者提出用农民工市民化来解决农民工问题,研究农民工的城市融入问题。

第三阶段(2013年—):农民工问题逐步得到解决,农民工进入市民化阶段。这一时期内,农民工权益实现了较好的保障,农民工问题得到逐步解决,由此引发的关注度有所降低,有关农民工问题的研究文章大致呈逐年递减的态势。对本文研究样本进行按时间归类,可发现这一时期内共有598篇文献。中国共产党第十八次全国代表大会提出要加快户籍改革,促进农业转移人口市民化。这一时期内如何促进农民工的市民化成为学者研究的焦点。孙奎立和王国友等学者对影响农民工留城意愿的因素和代际差异进行研究,发现教育水平、年龄、流动时间和收入是影响农民工留城意愿的重要因素,但这些因素对不同代际的农民工留城的影响存在一定的差异[38];战梦霞和高亚春等学者通过研究认为,农民工离平等享受城市公共服务还有一定的距离,农民工对城市的归属感不强,进城落户积极性不高[45]。他们通过对影响农民工归属感的因素进行研究,提出政府要考虑农民工代际之间的差异,从提升农民工人力资本、加强对农民工群体的人文关怀、提高农民工公共服务水平、促进与当地居民交流等方面提高农民工的城市归属感[46],提高农民工的获得感。也有学者从身份认同方面研究农民工市民化问题,寻求重构农民工身份的可能路径[20],促进农民工与城市文化的融合和城市市民身份的认同,提高城市化能力,降低城市化成本,推动农民工的永久迁移,加快农民工市民化进程[27]。

(三) 农民工问题的特征为了把握农民工问题的演进趋势,笔者运用CiteSpaceⅤ对农民工问题研究领域文献进行分析、梳理和统计,导出关键词频数分布表,在整理之后得到如表 1所示的频次前40位的高频关键词。根据高频关键词,经过对文献的阅读、梳理和分析后,发现国内学者的成果所反映的农民工问题的演进呈现以下特征。

农民工群体内部呈现明显的分化趋势。在样本文献高频关键词中,“农民工”的词频为860,“新生代农民工”的词频为351,“代际差异”的词频为17,这直接反映了我国农民工群体内部已经出现明显的代际分化。从文献呈现来看,新生代农民工是典型的农民工代际更替而产生的群体,他们与第一代农民工群体存在明显的不同,引起了学者们对农民工研究视角的转向,关注并研究涉及代际差异、区域差别、社会权益、职业分化、城市适应、幸福感等多个层面[42]。刘达、欧阳博强和刘爱玉等学者认为新生代农民工出生在改革开放之后,他们接受了不同层次的教育[47],具有开放的思维和多元的价值,具有较强的权利意识、维权意识和维权能力[48],对自己权益受侵害的容忍度逐渐变低,更愿意采用各种方式去维护自身的合法权益[49];此外,卓玛草、孔祥利和周贤润等学者认为不同代际的农民工对城市的认同度也不相同,新生代农民工对城市的认同感明显比第一代农民工要强,他们更愿意生活在城市,融入城市,接受城市的文化和价值观[50-51]。周运清和柳建平等学者认为由于自身人力资本和职业分工的不同,新生代农民工内部也出现了二次分化[41],有从事体力劳动的,同时也有技术和管理工作的,他们内部在城市消费习惯、经济收入水平、从事职业层级等方面存在明显的差序格局[52]。随着农民工内部结构分化的不断强化,不同层级的农民工之间的利益也开始出现冲突和分化,处于下层的农民工与上层的农民工之间由于所处的地位和工作职责不同,上层的农民工又成为下层农民工日常维权的对象。

对农民工的政策随着时代的变化而不断调整改革。我国对农民工的政策演变大致经历了从限制到鼓励、从管理到服务的过程。徐增阳教授认为改革开放以来,我国对农民工政策大致经历三次范式转变,分别为控制阶段(1978—1991年)、管理阶段(1992—2005年)和服务阶段(2006—2017年)[53]。李帆和冯虹以北京的农民工政策变迁为视角进行研究,认为改革开放40年来,农民工的政策大致经历了“让不让进城”“进城后基本生存权益保障”“如何融入城市,实现市民化”以及“由聚到疏, 疏融结合”四个阶段[54]。宋洪远和黄华波等认为国家对农村劳动力流动就业政策的放开经历由紧到松、从内到外、由歧视到公平、从无序到规范的过程[55]。文军认为制度设计或政策是影响城乡居民流动的核心因素,制度变迁是中国劳动力转移产生的一个前提条件,在中国,制约农民向城市流动的最主要的制度设计就是“户籍制度”[56]。在高频关键词中,“户籍制度”的词频相对较高,这在一定程度上反映了对农民工政策的调整,在“户籍制度”的改革上得到充分体现。中华人民共和国成立后的二三十年里,由于国家建设需要、城市承载力的限制和特定的历史环境,政府逐步对城乡人口的流动实行严格的管制。改革开放之后,众多的农民从土地上解放出来,农村出现了大量的剩余劳动力。而经济发达地区由于城市化发展和经济建设的需要,面临巨大的劳动力缺口,劳动力需求旺盛,能为进城农民工提供大量的就业岗位,为从土地上解放出来的剩余劳动力提供了出路。因此,国家对城乡居民流动的政策开始松动,大量的农民逐步涌入城市谋求发展机遇,形成了“民工潮”。但是城市基础设施建设等的不足,使“民工潮”给城市的社会秩序造成了一定程度的冲击。由于历史的局限,地方政府开始从社会秩序的角度出台政策应对农民工带来的城市问题,众多的城市出台诸如“清理遣返”和“务工证”等政策来限制农民工的就业,对农民进城务工造成一定的阻碍。但农民进城务工能够获得比从事农业生产更多的收入,农村的推力与城市的拉力的总和明显高于政策的排斥力[57],农民工进城就业的队伍依然浩浩荡荡,农民工进城仍是社会发展的趋势。由于不利的政策环境和农民工自身职业技能的缺乏,第一代农民工进城后大都从事相对低端行业的工作,成为在社会声望、城市地位和权力等方面处于劣势的底层群体,其弱势群体地位逐步确立,农民工讨薪、工作环境恶劣等问题也开始显现。进入新世纪后,随着中国城市化速度的加快和社会主义市场经济的逐步确立与完善,政府对农民工的政策导向发生根本转变,对农民工的政策也开始调整,限制型政策开始被清理和矫正并逐步为鼓励和保护型政策所取代,同时也加强了对农民工群体的管理和服务力度。党的十八大以来,随着社会主义市场经济不断完善和政府职能的转变,国家和社会更加积极主动地关注农民工群体的诉求和权益的保护,更加侧重于对农民工群体的服务工作,更加注重做好农民工就业服务工作[45]。

政府在农民工权益保护方面更加主动,农民工的权益保障随着时代的发展在不断地完善并逐渐强化。在高频关键词中,“社会保障”“社会保险”“养老保险”“权益保障”“新型城镇化”等具有较高的频数,再结合文献呈现和国家政策,可以发现政府在农民工权益保护方面的态度越来越积极主动,对农民工权益的保护力度逐步加大, 农民工的权益保障措施在不断完善。改革开放以来,农民工群体的规模不断扩大,数量在持续性增长,农民工权益的保护也经历了由不完善到逐步完善的过程。唐有财和符平等学者认为,客观而言, 改革开放到21世纪初期之前的一段时间内,政府对农民工的治理方面存在“重管理、轻服务”的不足,政府在维护农民工权益方面存在一定程度的缺位,农民工的权益存在不同程度的受损[58]。张汝立和田小琦等学者认为自2003年以来,中国政府在“以人为本”思想的指导下,积极推动农民工的权益保障,制定了一系列保障农民工权益和改善农民工就业环境的政策措施,补偿农民工之前受损的权益[59]。例如,2004年《关于促进农民增加收入若干政策的意见》要求地方政府将农民工的职业技能培训、劳动保障、子女教育及其他管理和服务经费纳入政府的财政预算当中;同年,农民工被首次纳入《工伤保险条例》的保险范围;2006年国务院出台《国务院关于解决农民工问题的若干意见》,将农民工纳入产业工人的重要组成部分并强化对农民工的公共服务,强调从根本上形成保障农民工权益的机制。此后,为了提高农民工的人力资本价值,政府不断在职业培训、创业就业等方面给予政策性支持。同时,为了提升农民工的获得感,政府在不断地探索、建立并完善农民工养老、工伤、医疗、失业以及农民工随迁子女入学等方面的政策和保障制度。党的十八大以来,我国政府深入贯彻以人民为中心的发展思想,更加重视对农民工权益的保护,将其提升到国家层面的制度变革的新高度,将增进民生福祉作为发展的根本目的,提供全方位公共就业服务,促进农民工多渠道就业创业,提出了“市民化待遇”“户籍制度改革”“新型城镇化”“基本公共服务均等化”等制度方案,农民工的获得感得到不断提升。

农民工的诉求随着时代的变化逐步向更高的层次发展。在对农民工问题的研究上,农民工的诉求是学者们无法忽视的关注点,只有找准农民工的诉求,才能为解决农民工问题“对症下药,药到病除”。结合样本文献高频关键词和文献呈现,与解决农民工问题和反映农民工诉求相关的“就业”“人力资本”“返乡创业”“利益诉求”“社会保障”“社会保险”“权益保障”“社会融入”“市民化”“农民工市民化”和“政治参与”等关键词频繁出现,再根据关键词所在文献出现的时间,可以发现我国农民工的诉求经历了从“生存的满足”的底线型诉求到“生活的要求”的发展型诉求。改革开放之后,农民工进城最主要的一个原因是获取比从事农业生产更多的收入,实现在城市就业,解决并满足生存的要求。第一代农民工进城后面临着被城市边缘化的处境,不仅劳动环境得不到很好的保障,而且面临工资被拖欠的可能。他们的利益诉求基本上是围绕着能够拿到工资、加班补贴以及改善劳动条件等基本“生存的满足”的底线型诉求[60]。随着国家保护农民工权益的法律和政策不断完善,企业为农民工提供符合法律和政策要求的待遇,农民工的“底线型”利益诉求基本得到满足。在新生代农民工进入城市舞台后,他们有着更高理想和追求,需求层次也在整体提升,诉求开始向“生活的要求”的发展型诉求转变。他们不再仅仅追求生存的需要,而是追求能够生存得更好,自己的利益诉求和社会权益能够得到有效保障,能够使自己的生活水平和生活质量得到不断提升。他们渴望能够融入城市,能够得到城市的尊重,同时他们更渴望在城市实现自己的理想,实现自己的“中国梦”。

四、中国农民工问题未来可能的研究趋势及研究方向根据图 1知识图谱我们可以发现近40年我国农民工问题的研究脉络,根据关键词突变检测(burst),可以发现突变关键词的活跃程度,突变率高低在一定程度上反映了关键词所属议题的受关注程度的高低。笔者通过运用CiteSpaceⅤ对农民工问题研究的样本进行关键词突变检测,突变率最高的10个关键词如表 2所示。通过表 2,可以发现中国农民工问题未来可能的研究趋势及研究方向。

| 表 2 突变率排名前10的关键词 |

第一,新生代农民工仍然将是学者研究农民工问题的焦点。关键词“新生代农民工”的突变率为13.719,突变率较高,说明了学者对新生代农民工的关注。研究农民工问题就要关注农民工群体的特征和需求,只有了解农民工群体的特征,才能为更好地解决农民工问题服务。改革开放以来,农民工大量进城,才带来了农民工问题,随着时间的推移,新生代农民工已经取代第一代农民工成为农民工的核心力量,成为城市发展不可缺少的一部分。新生代农民工与上一代农民工有何代际异同?生存状态如何?有怎样的特点和诉求?开始为学者所关注和研究。新生代农民工在年青时就入城务工,在接受了城市的生活节奏和文化价值之后,他们渴望融入城市,对城市有种归属感,但遭遇着城市空间的矛盾与城市化的驱逐,处于城市的边缘;他们回归农村,却对农村社会很陌生,与农村的生活和文化价值格格不入,又缺乏从事农业生产的经验,与农村也日益疏远,对自己的未来在哪里感到迷茫。进入新时代,新生代农民工在转变的经济发展方式和产业结构调整的大背景下,除了面对与上一代农民工同样面对的就业、生存问题外,还面临着心理健康问题和心理危机的新挑战[61]。因此,这个特殊的群体的生存状态一直值得学者们关注。

第二,农民工的社会保障制度也是研究农民工问题的一个领域。关键词“社会保障” “金融危机”“养老保险”和“农民工子女”同样有着较高的突变率,是一组归属明确的关键词,反映了学者对农民工社会保障的关注。农民工是我国城市化过程中,社会转型和社会结构变迁而产生的特殊群体阶层,是我国城市化建设中的一支庞大的新型劳动大军。重视和发展农民工的社会保障,既是对社会结构向现代化与合理化转变的肯定,又是为农民工这一特殊群体提供的现实的社会制度保障,对引导农民工的消费行为和提高农民工生活质量具有重要意义。虽然现在的政策对农民权益的保护不断强化,但我们也要注意到农民工权益的脆弱性,社会危机对农民工群体有较大的影响,农民工可能因此面临失业的压力。同时,危机也会激化社会矛盾,造成农民工问题的集中爆发,并对城市社会稳定造成一定的影响,对政府公信力造成一定的损害。因此,社会危机对农民工的影响以及农民工的社会保障问题也将不断为学者所关注。

第三,农民工城市融入和市民化问题。“社会融合”“农民工问题”“新型城镇化”和“农民工市民化”等一组归属明确、突变率较高的关键词,显示出了学者对农民工城市融入和市民化问题的高度关注。研究农民工问题就不得不研究城市融入和市民化问题。解决农民工问题的根本办法是让农民工融入城市,实现农民工的市民化。虽然目前我国大部分城市已经放开了农民工进城落户的限制,鼓励农民工市民化,但当前我国诸多城市的包容度有限,农民工市民化意愿不高、市民化成本较高、市民化能力不足,农民工融入城市有太多的障碍。农民工担心市民化后会在土地承包到期后失去土地承包权,失去承包土地带来的经济利益,但缺少其他能够替代的经济来源,这在一定程度上反映了对农民工市民化的成本之高,也凸显了农民工市民化的能力不足。农民工为城市化的快速发展做出了巨大的贡献,但是他们中有很多人很难真正地融入城市[46],随着城市化的发展,农民工的城市空间不断被压缩。在大城市,农民工群体住房需求较大,但缺乏购房的经济能力,面临着城市化的排斥[62]。如何解决农民进城的后顾之忧、提高城市的包容度、提高农民工市民化能力、降低市民化成本、减少城市融入阻碍,使农民工能够在城市“生存”和“发展”的研究应受到学界关注。党的十八大以来,针对城市化发展中农民工难以融入城市社会的问题,党和政府提出了以人为核心的新型城镇化理念和农村土地确权制度,充分保障农民土地权利,旨在推动农业转移人口市民化。不断探索与我国国情相适应的市民化道路,避免“被边缘化”现象的出现,让农民工群体能够真正在城市“落地生根”,将是学界和政府部门共同关注的话题。因此,从城市融入和市民化的角度研究农民工问题也将是未来研究的焦点。

五、结论与启示 (一) 结论通过研究,笔者发现,“农民工”的出现是改革开放后社会转型时的产物。改革开放以来,随着大量农民工涌入城市,我国农民工问题逐渐凸显,已经成为不可忽视的社会问题,学者们开始从社会学、人口学以及管理学等领域对农民工问题进行研究,经过40年的探索,对农民工问题的研究渐成体系。通过CiteSpaceⅤ知识图谱,发现改革开放以来我国农民工问题研究分为三个阶段,存在“农民工—户籍制度—就业—农民工子女—农民工问题”“新生代农民工—社会融入—城市融入—公民权—社会保障”“农民工市民化—影响因素—城市化—新型城镇化—城乡一体化”三条主题脉络。

仅仅通过知识图谱并不能真正反映农民工研究成果所反映出农民工问题的发展趋势,笔者在对文本内容进行分析后发现:农民工群体内部呈现明显的分化趋势;在对待农民工问题上,国家和政府的政策在随着时代的变化而变化,大致经历了从限制到鼓励、从堵到疏、从管理到服务的过程;政府在农民工权益保护方面更加主动,农民工的权益保障随着时代的发展在不断进步并逐渐强化;农民工的诉求转型随着时代的变化在不断变化,“生存的满足”的底线型诉求得到满足之后,开始向“生活的要求”的发展型诉求转型。

在未来研究趋势方面,根据关键词突变检测,发现在农民工问题的研究当中,新生代农民工仍然是学者关注的焦点;社会危机对农民工的影响以及农民工的社会保障问题也是学界关注的领域;农民工融入城市和市民化成为学者研究解决农民工问题的主要着眼点。

(二) 启示农民工问题一直伴随着改革开放的全过程,我们需要高度重视由农民工问题引发的不稳定因素,要正确认识、把握和运用农民工特征来化解由农民工问题所引发的城市社会矛盾,降低城市社会冲突,实现城市可持续健康发展。

我们要认识到农民工的市民化是社会历史发展的必然。随着社会的发展和农民工的市民化,农民工群体的数量必然会呈现下降趋势,由农民工引发的问题也必然会得到最终解决。党的十九大报告在“实施区域协调发展战略”中强调“加快农业转移人口市民化”的重要举措,无疑为解决农民工问题提供了方向指引。在解决农民工问题时,一是要根据农民工群体的特征、生存状态和利益诉求,重点关注新生代农民工这个特殊群体,有针对性地解决农民工问题;二是要创造条件为农民工群体提供均等化的社会保障和服务,提升农民工群体的抗风险能力;三是要探索创新农村承包地制度改革,解决农民进城的后顾之忧,同时采取措施提高农民工市民化能力、降低市民化成本、减少城市融入阻碍,主动为农民工解决遇到的问题,使农民工能够在城市“生存”和“发展”。

尽管近年来以农民工为主体的劳资冲突出现缓和趋势,但农民工问题仍然没有得到完全的解决,中国农民工问题的研究还有很大的空间,依旧值得学者关注和研究。

| [1] | 唐斌. "双重边缘人":城市农民工自我认同的形成及社会影响[J]. 中南民族学院学报(人文社会科学版), 2002(S1): 36–38. |

| [2] | 徐铭. 城市化背景下农民工心理失衡的危机[J]. 江苏社会科学, 2006(S2): 23–26. |

| [3] | 李强. 关于城市农民工的情绪倾向及社会冲突问题[J]. 社会学研究, 1995(4): 63–67. |

| [4] | 丁帆. 文明冲突下的寻找与逃逸——论农民工生存境遇描写的两难选择[J]. 江海学刊, 2005(6): 180–187, 240. |

| [5] | 王玉玫. 建立健全城镇农民工社会保障制度的构想[J]. 中央财经大学学报, 2003(12): 10–14. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1549.2003.12.003 |

| [6] | 张培春. 构建和谐社会的农民工权益保障研究[J]. 安徽农业科学, 2007(36): 12076–12078. DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2007.36.161 |

| [7] | 石智雷, 朱明宝. 农民工社会保护与市民化研究[J]. 农业经济问题, 2017(11): 77–112. |

| [8] | 彭宅文, 乔利滨. 农民工社会保障的困境与出路——政策分析的视角[J]. 甘肃社会科学, 2005(6): 173–177. DOI: 10.3969/j.issn.1003-3637.2005.06.046 |

| [9] | 刘晓峰. 欠资与惩罚——政府是如何处理拖欠农民工工资矛盾的[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2002(S1): 21–23. |

| [10] | 聂伟. 社会包容与农民工市民化研究[J]. 社会科学辑刊, 2018(6): 102–112. |

| [11] | 朱力. 群体性偏见与歧视——农民工与市民的摩擦性互动[J]. 江海学刊, 2001(6): 48–53. DOI: 10.3969/j.issn.1000-856X.2001.06.010 |

| [12] | 孙婧芳. 城市劳动力市场中户籍歧视的变化:农民工的就业与工资[J]. 经济研究, 2017(8): 171–186. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5719.2017.08.141 |

| [13] | 曾永明, 张利国. 户籍歧视、地域歧视与农民工工资减损——来自2015年全国流动人口动态监测调查的新证据[J]. 中南财经政法大学学报, 2018(5): 141–150. |

| [14] | 朱力. 论农民工阶层的城市适应[J]. 江海学刊, 2002(6): 82–88, 206. |

| [15] | 杨凌, 冯迪, 朱安琪. 农民工市民化意愿的影响因素分析——基于西安市的实证调查[J]. 农村经济, 2017(11): 103–107. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7103.2017.11.040 |

| [16] | 杨绪松, 靳小怡, 肖群鹰, 等. 农民工社会支持与社会融合的现状及政策研究——以深圳市为例[J]. 中国软科学, 2006(12): 18–26. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2006.12.003 |

| [17] | 李伟东. 从社会距离看农民工的社会融入[J]. 北京社会科学, 2007(6): 71–76. DOI: 10.3969/j.issn.1002-3054.2007.06.015 |

| [18] | 方聪龙, 芮正云. 城市融入视角下的农民工生活满意度——基于上海市外来农民工的调查[J]. 农业经济问题, 2018(12): 57–65. |

| [19] | 王东, 秦伟. 农民工代际差异研究——成都市在城农民工分层比较[J]. 人口研究, 2002(5): 49–54. |

| [20] | 林晓兰, 杨发萍. 新生代农民工的身份认同与结构张力——基于2013年七城调查的数据分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2017(6): 37–44, 82. DOI: 10.3969/j.issn.1008-7672.2017.06.008 |

| [21] | 高华, 肖意可. 新生代与老生代农民工就业稳定性比较研究[J]. 调研世界, 2016(12): 53–57. |

| [22] | 李艳, 孟凡强. 体制内维权还是体制外抗争?——新生代农民工劳资冲突行为的演化博弈分析[J]. 南方经济, 2018(6): 120–131. |

| [23] | 董玥玥. 非制度化利益抗争:农民工维权的行动策略及其解释[J]. 湖北省社会主义学院学报, 2011(6): 74–77. DOI: 10.3969/j.issn.1671-2803.2011.06.019 |

| [24] | 王雪晔. 裸身抗争:农民工表演式抗争的图像建构与文化内涵[J]. 新闻界, 2017(12): 2–10. |

| [25] | 李磊. 不利处境、日常抗争与利益均衡——基于农民工利益分化与均衡的"非典型"个案研究[J]. 山东社会科学, 2016(11): 181–186. DOI: 10.3969/j.issn.1003-4145.2016.11.024 |

| [26] | 杨守宝, 王全美. 农民工身份与职业二重性的政治经济学分析[J]. 农村经济, 2005(12): 124–125. DOI: 10.3969/j.issn.1003-7470.2005.12.037 |

| [27] | 李飞, 钟涨宝. 人力资本、阶层地位、身份认同与农民工永久迁移意愿[J]. 人口研究, 2017(6): 58–70. |

| [28] | 肖璐, 蒋芮. 农民工城市落户"意愿-行为"转化路径及其机理研究[J]. 人口与经济, 2018(6): 89–100. |

| [29] | CHEN C. Searching for intellectual turning points:Progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004,101(suppl 1): 5303–5310. |

| [30] | 廖友国, 林木明, 何伟. 近二十年中国大学生心理研究的科学知识图谱——基于CiteSpace V的可视化分析[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2018(2): 94–193. |

| [31] | 朱亮, 孟宪学. 文献计量法与内容分析法比较研究[J]. 图书馆工作与研究, 2013(6): 64–66. DOI: 10.3969/j.issn.1005-6610.2013.06.017 |

| [32] | 许晓军, 汤金诗. 农民工问题——社会公平面临的新挑战——某造船厂农民合同工状况调查[J]. 中国工运学院学报, 1993(2): 23–25. |

| [33] | 国务院. 国务院关于解决农民工问题的若干意见[J]. 中国社会保障, 2006(3): 81–85. |

| [34] | 许妙发. 从人口流动看户籍管理体制的改革趋势——东南沿海五城市的考察报告[J]. 社会科学, 1989(2): 36–40. |

| [35] | 丁水木. 现行户籍制度的功能及其改革走向[J]. 社会学研究, 1992(6): 100–104. |

| [36] | 辛欣. 中国户籍制度改革研究动态[J]. 政治与法律, 1994(4): 60–63. |

| [37] | 左晓萌, 赵太阳. 农民工人情消费:城乡和代际差异的心理逻辑分析[J]. 社会科学战线, 2018(11): 252–256. |

| [38] | 孙奎立, 王国友, 曾敏睿. 农民工留城意愿的影响因素及代际差异研究[J]. 人口与社会, 2018(5): 52–61. |

| [39] | 朱妍, 李煜. "双重脱嵌":农民工代际分化的政治经济学分析[J]. 社会科学, 2013(11): 66–75. |

| [40] | 甘满堂, 王岩. 农民工住居边缘化与空间隔离——从城中村到城郊村[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2008(1): 123–126. |

| [41] | 周运清, 刘莫鲜. 都市农民的二次分化与社会分层研究[J]. 中南民族学院学报(人文社会科学版), 2003(1): 132–136. DOI: 10.3969/j.issn.1672-433X.2003.01.029 |

| [42] | 夏国锋. 农民工研究视角的转向:从整体到分化[J]. 襄樊学院学报, 2008(1): 34–38. DOI: 10.3969/j.issn.1009-2854.2008.01.007 |

| [43] | 蔡禾, 李超海, 冯建华. 利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查[J]. 社会学研究, 2009(1): 139–161, 245. |

| [44] | 岳经纶, 屈恒. 非政府组织与农民工权益的维护——以番禺打工族文书处理服务部为个案[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2007(3): 80–85, 127. DOI: 10.3969/j.issn.1000-9639.2007.03.014 |

| [45] | 战梦霞, 高亚春, 高炳安. 农民工公共服务、落户意愿及城市归属感调查研究[J]. 兰州学刊, 2018(4): 177–188. DOI: 10.3969/j.issn.1005-3492.2018.04.016 |

| [46] | 朱平利, 杨忠宝. 农民工城市归属感影响因素的多维分析[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2019(1): 44–53. |

| [47] | 刘达, 韦吉飞, 李晓阳. 人力资本异质性、代际差异与农民工市民化[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2018(2): 58–68, 192. |

| [48] | 欧阳博强, 张广胜. 收入水平与农民工相对剥夺感的代际差异——基于社会公平感视角的检验与解释[J]. 商业研究, 2018(3): 162–170. |

| [49] | 刘爱玉. 劳动权益受损与行动选择研究:两代农民工的比较[J]. 江苏行政学院学报, 2011(1): 66–73. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8860.2011.01.010 |

| [50] | 卓玛草, 孔祥利. 农民工留城意愿再研究——基于代际差异和职业流动的比较分析[J]. 人口学刊, 2016(3): 96–105. |

| [51] | 周贤润. 从阶级认同到消费认同:农民(工)身份认同的代际转向[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017(4): 24–32. |

| [52] | 柳建平, 闫鹏鹏. 农民工内部分化的一个分析框架及实证[J]. 经济体制改革, 2015(5): 98–104. |

| [53] | 徐增阳, 付守芳. 改革开放40年来农民工政策的范式转变——基于985份政策文献的量化分析[J]. 行政论坛, 2019(1): 13–21. DOI: 10.3969/j.issn.1005-460X.2019.01.003 |

| [54] | 李帆, 冯虹. 改革开放40年首都农民工社会管理政策:演变、反思与前瞻[J]. 社会政策研究, 2018(3): 24–34. |

| [55] | 宋洪远, 黄华波, 刘光明. 关于农村劳动力流动的政策问题分析[J]. 管理世界, 2002(5): 55–65, 87. |

| [56] | 文军. 从分治到融合:近50年来我国劳动力移民制度的演变及其影响[J]. 学术研究, 2004(7): 32–36. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7326.2004.07.005 |

| [57] | 李强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J]. 中国社会科学, 2003(1): 125–136, 207. |

| [58] | 唐有财, 符平. 获得感、政治信任与农民工的权益表达倾向[J]. 社会科学, 2017(11): 67–79. |

| [59] | 张汝立, 田小琦. 中国城市深化改革中农民工政策的转型及其特征[J]. 中国行政管理, 2016(1): 99–104. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2016.01.17 |

| [60] | 蔡禾. 从"底线型"利益到"增长型"利益——农民工利益诉求的转变与劳资关系秩序[J]. 开放时代, 2010(9): 37–45. |

| [61] | 史叶婷, 金丽馥. 新时代长三角地区新生代农民工问题聚焦和解决路径[J]. 江苏农业科学, 2018(23): 422–426. |

| [62] | 李英东. 农民工城市住房的困境及解决途径[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2016(2): 55–60. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21