在经济新常态下,向存量用地要发展空间已成为我国大城市的主要出路,以“三旧”改造为核心的建设用地集约节约利用工作受到广泛重视和推行。在“退二进三”政策号召下,从事传统产业的企业迁址,遗留下来的工业建筑及工业设施一度成为城市的疮疤。与此同时,文化创意产业凭借低能耗、高产值的优势迅速崛起,成为城市优化产业结构的新宠。工业用地更新与文化创意产业落地契合,同时实现了工业遗产活化与经济发展的目标,这个“一箭双雕”的做法被各级政府积极采纳。近十年来,改自旧厂房的文创园区数量呈现爆发式增长。

改自旧厂房的文创园区的研究受到了建筑学、地理学、公共管理学、产业经济学和文化遗产学等多领域学者的广泛关注,其研究重点包括:从建筑学与规划设计角度研究建筑遗产再利用与景观改造[1];从城市复兴视角分析工业遗产活化的条件和策略[2];从产业发展角度研究文化创意产业集群发展的模式[3-4];从产业集聚驱动力视角分析文化产业园集聚驱动模型形成与政府角色转型[5];从文化遗产保护角度提出工业遗产保护与再生策略[6]。已有研究角度广泛、研究深入,个案研究也有丰富成果;但关于改自旧厂房的文创园区研究多为零散的案例研究,成果细碎,规范的分析框架构建研究仍有待深入。如何构建适用于改自旧厂房的文创园区研究的分析框架,以厘清其发展困境及内在逻辑,并找到进一步优化园区治理结构的对策,这是本文研究的主要问题。

改自旧厂房的文创园区治理是一个多元主体参与的多目标复杂系统工程,本文借助社会-生态系统分析框架这一已广泛应用于公共资源利用与治理研究的前沿分析工具,结合改自旧厂房的文创园区这一具体研究对象的特点,构建了适用于改自旧厂房的文创园区治理研究的社会-生态系统分析框架。以广州市红专厂为例,借助社会-生态系统分析框架分析其现状及存在的问题,最后给出改自旧厂房的文创园区治理的政策建议。

二、研究方法1.社会-生态系统分析框架

2009年,美国学者埃莉诺·奥斯特罗姆开发了诊断性社会-生态系统分析框架,以整合不同学科的概念和语言来描述和解释复杂系统[7]。社会-生态系统分析框架为公共池塘资源可持续管理研究提供了全新的理论视角和分析工具,并迅速吸引了全球众多学者的参与,研究领域涵盖渔业、牧业、林业、生态旅游[8]、森林地景[9]等传统公共池塘资源和全球气候变暖、医疗卫生体系、社区公共安全、农村基础设施和农民专业合作社等人造的公共池塘资源[10]。

在面对复杂系统治理问题时,社会-生态系统分析框架通过简明的生态系统和社会系统二分细致地梳理了复杂系统包含的实体,并通过行动情境来呈现社会-生态系统的联系和相互作用。这种分析框架试图在确保重要因素不被遗漏的前提下,以易于跨领域理解的方式进行总结分析,将已累积的知识以互相可理解的方式促进案例研究的结构化[11]。改自旧厂房的文创园区这一涉及工业用地更新、工业遗产保护和活化、文创产业发展和聚集、城市景观改善、环境保护等多目标的复杂系统,已有案例研究丰富但碎片化,引入社会-生态系统分析框架,有利于以简洁明了的方式对改自旧厂房的文创园区这一复杂系统的各要素进行整合分析,有利于促进案例研究的结构化。

2.改自旧厂房的文创园区的社会-生态系统分析框架构建

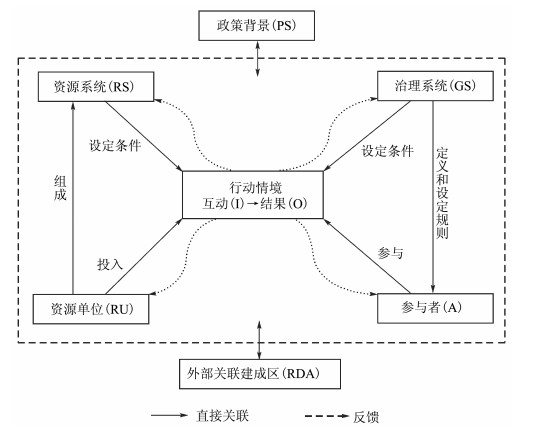

在分析改自旧厂房的文创园区研究问题时,仍采用生态系统(ecological systems,ES)和社会系统(social systems,SS)二分的分析框架,即由资源系统(resource systems,RS)、资源单位(resource units,RU)组成的生态系统及由治理系统(governance systems, GS)、参与者(actors, A)组成的社会系统。在互动关系上,四个实体间为双向互动关系。原始的社会-生态系统分析框架下的外部关联生态系统是指影响生态系统要素流动的外部系统,如气候系统、河流等。影响文创园区这一不动产价值最为关键的要素是区位条件,而区位条件应从与其形成竞争关系和互补关系的城市建成区进行分析,故本文将外部关联生态系统改为“外部关联建成区(related developed areas, RDA)”。影响改自旧厂房的文创园区的社会、经济、文化要素纷繁复杂,本文将聚焦于对政策因素的分析,因此将“社会、政治、经济背景”改为“政策背景(political settings, PS)”。政策背景和外部关联建成区这两个外部变量与社会-生态系统也存在相互作用,最终影响社会-生态系统产生特定的结果。改自旧厂房的文创园区的社会-生态系统分析框架一级子系统如图 1所示。

|

图 1 改自旧厂房的文创园区的社会-生态系统分析框架一级子系统 |

奥斯特罗姆的原始二级变量分析框架仅为研究人员提供了一个框架式的分析工具,在应用到具体研究领域时,则要在充分考虑研究对象内涵特点的基础上,在原始分析框架基础上对具体变量加以识别[12]。本文在广泛借鉴改自旧厂房的文创园区已有研究的基础上,考虑变量的科学性、全面性和可获得性,选取以下变量组成改自旧厂房的文创园区的社会-生态系统分析框架二级子系统,如表 1所示。

| 表 1 改自旧厂房的文创园区的社会-生态系统分析框架二级子系统 |

广州红专厂始建于1956年,前身为广州罐头厂,是当时亚洲兴建的最大罐头厂。红专厂不仅是中国轻工业发展的缩影,还是广州市旧厂房改造政策、文化创意产业发展的缩影,其长达十年的去留风波也给了我们一个机会去反思文创园区可持续发展的条件是什么。

下面从政策背景、外部关联建成区两个外部变量和生态系统、社会系统两个内部变量,共计四个部分对红专厂展开剖析,而行动情境里的互动过程和结果则体现在对各个部分的描述中。

1.政策背景

2003年,文化产业首度被列入国民经济的重要产业,广东省提出“文化大省”战略,广州市文化建设进入新纪元①。改自旧厂房的文化创意园区开始出现,但针对工业遗产保护的专门政策出台较晚。2006年4月,我国首部关于工业遗产保护的共识文件——《无锡建议》发布,工业遗产保护工作拉开了序幕。

① 广州市政府印发《关于广州市加快文化事业发展若干政策的意见》(穗府〔2003〕12号),明确提出大力发展文化产业,推动文化创新。

2008年,广州成为广东省“三旧”改造试点城市,红专厂原产权所有者鹰金钱企业集团公司迁址。广州市土地开发中心将原厂区土地纳入城市储备用地留待开发,但在实际操作中,厂区土地并未正式移交到广州市土地开发中心。鹰金钱企业集团公司将厂房非法租赁给集美组室内设计工程有限公司用于办公,随后吸引了一众艺术家进驻。2009年始,广州市各区政府根据当时发展文化事业的战略和“退二进三”的政策机遇,收储大量土地,集中报送一批园区规划计划并投入试点,文化创意园区如雨后春笋般涌现。同年,天河区政府、艺术家们、鹰金钱企业集团公司三方经过长达一年的协商后,政府放弃了在红专厂上建设金融城的方案,并承诺给红专厂为期十年的使用期[13]。随后,鹰金钱罐头厂旧址正式更名为红专厂,成为广州最早一批改自旧厂房的文化创意园区。2010年,广东省开始了从“文化大省”向“文化强省”的战略转移。2010年和2011年,红专厂一度成为广州市重点建设项目,并被评为首批国家级文化产业试验园区。在广州市“三旧”改造的快速发展阶段,红专厂发展迅猛并一度成为广州的名片。

2012年,广州放缓了改造速度,优先推进成片改造工作①,强调文创园区的整体规划。2013年初,红专厂被纳入当时正在研究的广州港国际金融城二期规划范围内,园区陷入拆迁风波。2015年1月,广州市土地开发中心向红专厂地块委托管理方——广州鹰金钱企业集团公司发函,要求在同年5月前交还该地块。部分企业和工作室在首次租约到期后选择迁出。同年5月,广州市旧厂房改造明确提出了对工业遗产进行保护②。但工业遗产保护仅是工业用地更新办法中的条例,缺乏系统的工业遗产保护政策,而且工业遗产的认定往往是工业遗产原所有人或有意向使用工业建筑的组织向主管部门申请认定,对政府而言对工业遗产保护是被动为之。12月,广州市政府对红专厂作出了“部分保留, 部分开发”的决定, 但具体规划方案仍未制定。

① 《关于加快推进“三旧改造”工作的补充意见》(穗府〔2012〕20号)颁布,文件明确了“应储尽储”“成片改造”的改造原则。

② 《广州市旧厂房更新实施办法》(穗府办〔2015〕56号)颁布,文件指出“旧厂改造项目原址建筑经市文化、规划、工业和信息化部门认定属工业遗产且有保留价值的,应当按规划要求保留使用”。

2016年1月,天河区少年宫新址出炉,拟选址地块正好位于红专厂南门。同年11月,广东省“三旧”改造工作经验上升为国家政策,并在全国推广③。2018年4月,《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》④印发。经过多年的案例实践和经验总结,广州工业用地更新形成了较为完善的工作机制和政策框架,进入成熟阶段。同年7月,红专厂两处建筑被纳入广州市历史建筑(第六批)推荐名单。

③ 原国土资源部在总结广东省试点经验的基础上,发布《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)》(国土资发〔2016〕147号)文件,在全国范围内推动城镇低效用地的再开发,以提高土地集约利用水平,优化用地结构,改善城镇基础设施和公共服务设施。

④ 《关于深入推进"三旧"改造工作的实施意见》(粤国土资规字[2018]3号)从数据库管理、规划、申请条件、用地审批、供地、监督实施六大方面提出了"三旧"改造进一步优化意见。

总结广州市工业用地更新政策、工业遗产保护政策、文化创意产业政策的发展和演变特点,可将政策发展过程分为四个阶段:2003—2007年的萌芽阶段,文创产业政策、工业遗产保护政策推出,改自旧厂房的文化创意园区开始出现;2008—2012年的快速发展阶段,工业用地更新、文化创意产业相关政策密集发布,文创园区建设热潮涌现;2012—2016年调整阶段,强调园区规划,优先高质量的成片开发;2016年至今的成熟阶段,工业用地更新形成了一套较为完善的工作机制和政策框架。

从前述可知,红专厂的更新政策不断变化,然而,不明确的制度规则也增加了工业用地更新的交易成本。

2.生态系统

生态系统包括资源系统和资源单位。资源系统可细分为土地资源系统、工业遗产资源系统、产业资源系统和空间资源系统,资源系统又由区位条件、占地面积、土地规划、建筑面积、单体建筑数量、建筑年龄、保护建筑、业态组成、开放时段、空间体验十个资源单位组成。

(1) 土地资源系统。红专厂位于广州市天河区员村四横路128号,西临天河CBD,与琶洲国际会展中心隔珠江而望,区位条件优越且符合文创园区选址要求。园区占地面积为17万平方米,土地规划性质为临时用地,用地规划的不确定性增加了工业用地更新的交易成本。

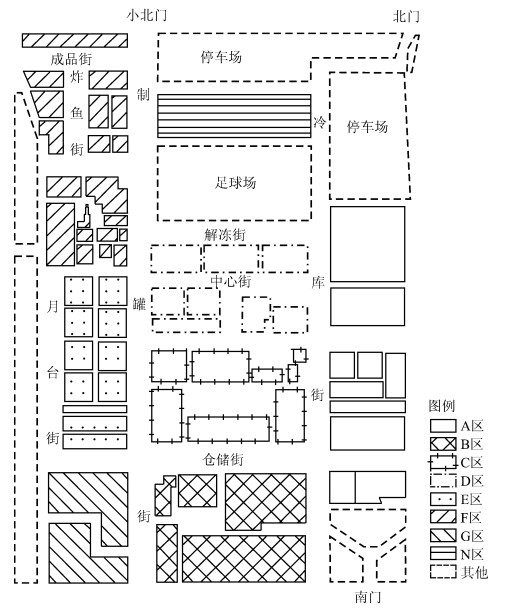

(2) 工业遗产资源系统。工业遗产资源系统包括工业建筑和工业生产设施设备。园区建筑面积5.1万平方米,除了停车场、足球场等开敞空间外,园区有A到G七大区加N区,共计八大区(见图 2),包括以餐饮为主的主题品味空间、以设计公司为主的创意机构区和以艺术品生产与销售服务为主的创意体验区等。园区单体建筑超过100幢,建筑年龄为32~62年,其中两处建筑被纳入广州市历史建筑(第六批)推荐名单。工业建筑和工业设备在商业资本的注入下被赋予了时代使命,得以开发利用。以罐头原料运输轨道为例,废弃的轨道被活化为建筑小品,常吸引游客驻足,甚至成为摄影取景地,轨道周边因聚集大量游客成为园区的活跃地带,周边咖啡馆和餐厅生意也因此而红火。但调研发现,部分未租售的工业建筑未得到良好地修葺,闲置建筑内堆放了大量的老工业设备,工业遗产价值未能显现,如能活化将对园区工业文化氛围的培育有巨大促进作用。

|

图 2 红专厂平面图 (注:依据红专厂官网平面图绘制而成。) |

(3) 产业资源系统。企业通过场地租赁进驻红专厂,各类产业组成了园区的产业资源系统。借鉴北京市文化创意产业分类标准[14],对红专厂业态进行分类统计(见表 2)得知,园区内文化创意类占比达82.5%,其中艺术品生产与销售服务占比最高;非文化创意产业类占17.5%,主要为园区配套的餐饮服务。但是,园区内产业未形成上游到下游的串联,也未见有明显的龙头企业,产业聚集效应仍有待提高。

| 表 2 红专厂产业形态统计表 |

(4) 空间资源系统。红专厂除了传统工业园区的生产功能外,还具备市民文化创意生活及消费体验的功能,其作为城市公共空间的职能应得到充分运用。然而,红专厂实行封闭式管理,公共区域对外开放时间仅为每天的7:00~23:00。红专厂的弱开放性限制了市民入园参观游玩及消费,削弱了其城市公共开放空间的职能。从园区内部空间体验来看,园区内空间、产业与服务设施融合不到位,表现如下:第一,产业办公空间与外部空间切割。建筑空间与外部空间连接割裂,中间缺乏“灰空间”的过渡,部分展览馆呈关门状态,大量封闭或半封闭的办公区域,让人望而却步。第二,服务设施匮乏。划园区绿地为临时停车场,停车场建设不力,缺乏明确的空间引导和行进路线;物业中心兼游客服务中心所提供的游客咨询、休憩服务非常有限。第三,开放空间营造不到位。开放空间座椅、艺术小品缺乏,室外玩乐休憩条件差。

3.社会系统

社会系统包括治理系统和参与者两部分。治理系统由产权制度、园区治理制度、专家咨询制度和社会监督制度组成,治理系统通过制度规则约束参与者的行为。

(1) 产权制度。红专厂产权所有人为天河区政府,地块开发权归广州市土地开发中心,运营管理权归广州红专厂艺术设计有限公司。

(2) 园区治理制度。红专厂走过了自下而上的自发形成时期,进入了自上而下的政府主导开发时期。园区经营权实质掌握在所有权人天河区政府手中,而广州红专厂艺术设计有限公司则是代理人。天河区政府主要负责长期发展规划的拟定、园区租金和展览次数的决定;广州红专厂艺术设计有限公司负责园区设施建设、管理及房屋出租等物业管理工作。

除了上述提及的政府和园区管理方,红专厂参与者还有智库和由游客、市民、社会团体等组成的社会主体。分析红专厂各参与者行为,得到红专厂参与者格局,如表 3所示。天河区政府作为园区主管部门,对园区重大事务起着决定性作用。然而,政府对成本的不敏感使得园区内常有建筑闲置;政府融资能力有限、发展资金不足导致园区基础设施建设严重滞后。园区管理方,即广州红专厂艺术设计有限公司,其权能在政府错位下受到限制。入驻方仅在园区管理运营方面尚有涉足,但其参与途径有限,参与效能感偏低。智库对于创意园区的研究仍有待深入,虽引入了大学生实习基地,但更高层次的合作交流甚少,专家咨询制度建设不足。社会主体处于缺位状态,社会监督制度未建立。政府独揽制度设计大权,并干预园区的微观经济活动,但在咨询和监督上却出现空位。强政府作用力的园区治理格局限制了多元利益主体的表达。

| 表 3 红专厂参与者职能现状[15]215 |

4.外部关联建成区

外部关联建成区包括园区周边交通系统、周边文创园区布局和公共休闲空间布局三部分。

(1) 园区周边交通系统。周边交通系统是影响红专厂这一治理系统要素流入流出的重要因素。距离红专厂最近的地铁站为位于园区西北角的员村站,直线距离约为640米。直线距离500米范围内三处公交车站,分别为位于东北角的员村总站(美林花园)、东南角的琶洲大桥底站、西南角的员村总站(绢麻厂),公共交通配套完善且结构合理。红专厂南门连接双向六车道的临江大道,更接近地铁站、承担更大人流量的北门连接椰林路和员村四横路交叉口,椰林路和员村四横路则为双向两车道,其中员村四横路穿过城中村,行人、三轮车、自行车、电动单车等穿行其中,路况较为复杂。小北门未对外开放。

(2) 周边文创园区布局。周边文化创意类产业园区作为竞争者和共同促进文化创意产业集聚的合作伙伴,其分布对红专厂具有重要意义。距离红专厂1 000米范围内有前身为亚华印刷机械厂的X2创意园,1 000~1 500米范围内有临江改自旧粮仓的507创意园、新建的312创意中心和T26产业园,1 500~2 000米范围内有前身为广州化学纤维厂的羊城创意产业园。可见,珠江临江一带的文化创意产业集聚雏形已初步形成,但是具有影响力的园区仅羊城创意中心一家,产业集聚效应有待提高。

(3) 公共休闲空间布局。红专厂除了具有文化创意产业的孵化培育功能外,还肩负了周边居民文化休闲娱乐的功能。红专厂1 000米范围内公共休闲空间只有北岸文化公园,该区域公共休闲空间较为缺乏。

四、启发和建议1.完善文创产业规划,释放产业聚集效应

第一,政府层面,制定文创园区片区规划,重点培养典型园区以起到带动作用,促进完整产业链的形成,释放产业集聚溢出效应。第二,园区层面,通过优惠政策吸引具有影响力的企业进驻并形成长期合作关系,“以点带面”带动园区产业集聚;对入驻企业进行甄别,打造园区品牌特色;搭建园区内企业交流平台[16],促进企业交流合作。

2.改善空间体验,强化公共休闲空间职能

创造更多元的空间利用形式,给予建筑空间和室外开放空间更多义的功能。在建筑空间和外部空间之间增加“灰空间”过渡,使空间更为有趣[17]。将闲置的建筑打造成游客服务中心或对外开放的休憩、展览空间,增加开放空间占比。将废弃的工业设备移至室外,打造景观小品,增加室外空间的趣味性。在室外步道,增加座椅,延长游客园区驻足时长。

改变封闭式管理模式,学习台湾地区的经验。台湾的华山1914文创园区、台中1916文化创意园区、嘉义文化园区、台南文创园区和花莲文创园区的用地规划均为“历史风貌公园用地”,24小时对公众开放。政府需要改变将文创园区用地纳入商务用地、工业用地的传统思路,创新城市建设用地分类标准,强化文创园区作为工业文化遗产和城市公共休闲空间的职能,为周边市民提供更多的公共休闲活动空间与公共设施,通过空间多义性活用,打造一个复合型的文创园区,为城市注入文化气息和新的活力[18]。

3.加快评定工业遗产,保留金融城的历史内涵

红专厂案例揭示了能否得到政府的肯定和持续支持是产权主体为政府的改自旧厂房的文创园区能否持续发展的决定性因素。正如利益相关者理论所言,政府角色是复杂的,政府行为具有多元化的价值追求。一方面,善意公仆理论(Benevolent Theory)[19]6-7的基本假设是政府为天使,其作为公共利益代表者的任务是使公共利益最大化。政府对红专厂“修旧如旧”的决定,尽到了保护工业遗产与工业文化传承的责任;在旧厂房基础上发展文化创意产业园,尽到了促进创意城市发展、优化产业结构的责任,这些均符合了社会对政府作为管理和服务提供者的角色期待。另一方面,根据财务幻觉理论(Fiscal Illusion Theory)[19]6-7,政府官员就像公司经理人一样是有自利动机的“理性经济人”,于是政府会偏好通过土地收储、开发整理、出让迅速创造直接的经济价值的新城开发,而不会偏好前期需要政府扶持、经济价值释放缓慢的文创园区。

为了保障改自旧厂房的文创园区的可持续发展,可学习太古仓经验,争取让旧建筑被认定为具有保护价值的工业遗产,走工业遗产先行、创意产业为引擎的工业用地更新道路。具体做法包括:第一,要求旧厂房在拆除前必须经过工业遗产评定。第二,完善工业遗产保护政策,细化工业遗产申请资格、认定、修缮资金等规定,并主动摸查和认定管理范围内的工业遗产。第三,将已评定的工业遗产纳入区域及城市的更新战略,完善周边道路、公共交通系统等配套基础设施建设,为工业遗产活化打好基础。第四,通过对园区建筑、空间到环境的营造,建构城市中的文化创意集聚点。

4.促进形成治理系统多中心治理局面

鼓励各方利益主体的表达,强调多元主体的动态协同,彻底打破政府一家独大的局面,形成“政府-园区管理方-入驻方-智库-社会”五位一体的多中心治理网络。在制度设计上,应由政府专职负责,园区管理方和入驻企业总结自身的经验和需求并及时向政府部门反馈,政府应广泛征求智库和社会各界人士的意见。在园区微观管理运营上,应由园区管理方专职负责,政府不得干涉。园区管理方应关注入驻方的意见及需要,提高入驻方的参与效能感,并及时调整园区管理运营办法。此外,专家及社会组织的补充也不容忽视。在咨询上,智库的参与度需得到提高,并专职负责提供政策咨询和建议,其他各主体意见可作为增强。在监督上,应由社会主体专职负责,其他主体作为增强。理想的参与者职能属性模型如表 4所示。

| 表 4 理想的参与者职能属性模型[15]218 |

5.建立行之有效的公众参与渠道

随着教育水平的提高,社会公众的力量对历史遗产的保护越来越重要。政府需要制定更为有效的政策来鼓励各社会主体参与文化创意园区的治理,尤其是通过激发周边居民的主观能动性,鼓励周边居民对工业遗产的长久维护进行监管[20]。此外,在工业遗产的更新改造过度依赖于商业资本参与的情况下,引入社会监管力量,有利于防止文创园区过度商业化[21]。

| [1] | 乔治. 工业遗产的价值链重构与景观活化——以西北第一印染厂半坡国际艺术园区改造为例[J]. 中国园林, 2017, 33(10): 96–100. |

| [2] | 贾梦婷, 张东峰. 城市复兴机制下工业遗产活化模型探析——以台湾地区松山文创园区为例[J]. 建筑与文化, 2017(11): 40–41. DOI: 10.3969/j.issn.1672-4909.2017.11.008 |

| [3] | 汪毅, 徐旳, 朱喜钢, 等. 城市更新背景下的南京创意产业集聚区研究[J]. 中国名城, 2009(8): 19–23. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4144.2009.08.003 |

| [4] | 张振鹏, 马力. 文化创意产业集群形成机理探讨[J]. 经济体制改革, 2011(2): 176–180. |

| [5] | 石婷婷. 文创产业园集聚驱动模式形成与转型中政府的作用——以杭州市上城区为例[J]. 浙江社会科学, 2016(11): 151–155. |

| [6] | 王学勇, 张永超. 基于城市文脉的工业遗产保护和再生研究[J]. 工业建筑, 2017(12): 57–60. |

| [7] | OSTROM E. A general framework for analyzing sustaina-bility of social-ecological systems[J]. Science, 2009,325(5939): 419–422. DOI: 10.1126/science.1172133 |

| [8] | WU C C, TSAI H M. Capacity building for tourism development in a nested social-ecological system-A case study of the South Penghu Archipelago Marine National Park, Taiwan[J]. Ocean & coastal management, 2016,123: 66–73. |

| [9] | SHARMA D, HOLMES I, VERGARA-ASENJO G, et al. A comparison of influences on the landscape of two social-ecological systems[J]. Land use policy, 2016,57: 499–513. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.06.018 |

| [10] | 李文钊. 多中心的政治经济学——奥斯特罗姆的探索[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2011, 24(6): 1–9. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2204.2011.06.001 |

| [11] | MCGINNIS M D, OSTROM E. Social-ecological system framework:initial changes and continuing challenges[J]. Ecology and society, 2014,19(2): 1–12. |

| [12] | 陈琦, 韩立民, 钟美希. 社会-生态系统分析框架在国外渔业管理领域的应用研究进展[J]. 水产学报, 2017, 41(11): 1806–1816. |

| [13] | 梁智.广州红专厂创意园工业遗产再利用研究[D].广州: 华南理工大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1016738022.htm |

| [14] | 北京市统计局, 国家统计局北京调查总队. DB11/T 763-2015, 文化创意及相关产业分类[S].北京: 北京市质量技术监督局, 2015. |

| [15] | 张京成, 刘利永, 刘光宇. 工业遗产的保护与利用[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013. |

| [16] | 许晓冰, 楼晓玲, 柴晨涛. 文创产业集聚化发展现状及对策研究——以杭州为例[J]. 生产力研究, 2017(3): 73–76. |

| [17] | 任惠民, 李依倪, 方彬, 等.有效或有趣, 文创园区型工业遗产更新利用研究——基于南京和台湾案例[C]//中国城市规划学会.持续发展理性规划——2017中国城市规划年会论文集.北京: 中国建筑工业出版社. 2017. |

| [18] | 张乔棻, 柴彦威. 台湾工业社区再利用之经验与启示——以台北松山文创园区为例[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(5): 69–74. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2363.2017.05.013 |

| [19] | 张永健. 土地征收补偿:理论、实证、实务[M]. 台北: 元照出版公司, 2013. |

| [20] | 陈波, 吴云梦汝. 场景理论视角下的城市创意社区发展研究[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2017, 34(6): 40–46. DOI: 10.3969/j.issn.1000-260X.2017.06.007 |

| [21] | 郝靖欣, 许文杰. 消费语境下的工业遗产社区化改造[J]. 工业建筑, 2018, 48(8): 18–22. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21