2. 天津科技大学 食品安全战略与管理研究中心, 天津 300222

2. Food Safety Strategy and Management Research Center, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222, China

随着我国人民生活水平的不断提高,蔬菜已经成为居民必需的食品之一。蔬菜生产由于其较高的比较收益,在我国农作物生产中仅次于粮食生产。随着国家供给侧结构改革的进一步推进,我国蔬菜生产的规模和结构正在发生变化,主要表现为蔬菜播种面积不断增加,从2000年的15 237.3千公顷上升到2016年的22 328.3千公顷,增长了46.5%,同期粮食播种面积从2000年的108 463千公顷上升到2016年的113 034千公顷,增长了4.2%;同样作为经济作物的棉花,2000年播种面积为4 041千公顷,2016年为3 345千公顷,下降了17.2%。蔬菜播种面积的不断扩大对改善农业生产结构和提高农民收入产生了积极影响[1]。同时,我国蔬菜生产地区结构也发生变化,突出表现为西部地区蔬菜播种面积的快速增长。2000年西部12个省(自治区、直辖市)蔬菜播种面积为3 610.2千公顷,2016年为7 384.80千公顷,上升104.6%。通过以上数据可以发现,我国蔬菜生产格局在新世纪已经发生了较大变化。由于蔬菜的商品化率较高,蔬菜生产受到区位、交通、市场等多种因素的影响,各个地区的自然条件和经济条件不同,造成长期以来我国蔬菜生产主要集中于东部地区。而在供给侧结构改革的背景下,我国蔬菜生产格局出现了向西部地区转移的趋势。分析在供给侧结构改革背景下我国蔬菜生产的区域变迁和地区差异、成因,对于调整我国蔬菜生产地区结构、平衡蔬菜供给、提高各个区域农民收入具有重要意义[2-7]。

学者们对我国蔬菜生产的研究虽然起步较晚,但是取得了丰富的成果。这其中,从空间或地区视角研究我国蔬菜生产的文献包括:纪龙等(2016)[8]利用修正的基尼系数和莫兰指数,研究我国蔬菜生产的空间分布特征,认为西部地区蔬菜生产的扩张速度快于东部地区,这有助于西部地区蔬菜自给率的提高。纪龙、吴文劼(2015)[9]利用空间基尼系数等描述了我国蔬菜生产集聚的时空特征,认为我国蔬菜生产处于中等集聚水平,各个地区蔬菜生产集聚水平差异较大,蔬菜生产集聚呈现地域梯度和连片化特征,自然资源、市场需求、科技进步和政策制度等是蔬菜生产集聚的主要驱动因素。吴建寨等(2015)[10]利用集中度指数和基尼系数测度我国省域蔬菜生产的空间集中水平,分析我国蔬菜生产空间集聚特征,认为我国蔬菜生产重心向北方转移,东西部蔬菜生产差距梯度减弱,空间分布特征变化明显。王欢、穆月英(2017)[11]从蔬菜生产效率方面考察地区差异,利用数据包络分析法对中国25个省市蔬菜生产效率的地区差异进行研究,认为发展规模的不适度是制约中国蔬菜生产的主要因素。李艳梅等(2015)[12]利用洛伦兹曲线与基尼系数,对京津冀地区蔬菜生产格局的时空分异特征进行研究,认为该地区蔬菜生产从2000年到2012年呈现“∩”形的变化趋势,并分区域讨论了京津冀地区蔬菜生产的特点。

以上文献基于区域视角研究我国蔬菜生产的变化和特点,认为我国蔬菜生产存在地区差异,但是研究还存在有待深入的部分:第一,目前的研究多集中于我国蔬菜生产集聚和时空格局变迁,缺乏对蔬菜生产区域差异的研究;第二,我国蔬菜生产呈现显著的区域差异,但是对造成我国蔬菜生产地区差异因素的研究有待深入;第三,随着我国供给侧结构改革的不断推进,我国蔬菜地区供给结构的调整尤为突出:由于蔬菜产品的不耐运输性和不耐储存性,使得我国蔬菜生产一直集中于大城市郊区和与人口密集地区距离较近的农业省份。但是近些年,随着交通运输和物流技术的发展以及大城市周边经济的快速发展,出现蔬菜生产向更加远离城市的农业产区和中西部地区转移的趋势。研究在蔬菜生产区域调整过程中发挥重要作用的因素,对于优化我国蔬菜生产布局具有重要意义。

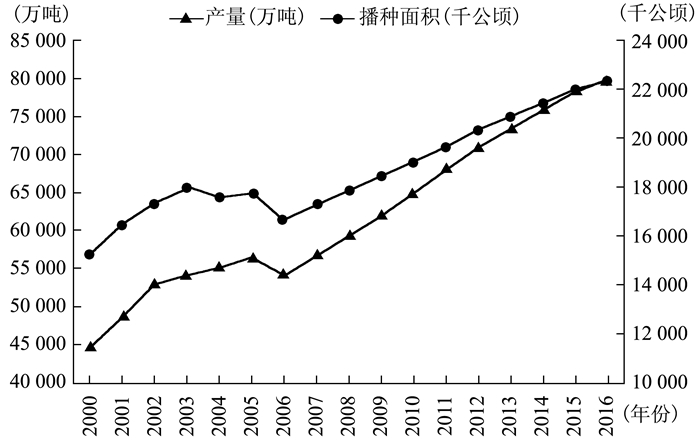

二、我国蔬菜生产的时空格局变迁2000年我国蔬菜产量为44 467.9万吨,2016年我国蔬菜产量为79 779.7万吨,平均年增长率为3.72%;我国蔬菜播种面积2000年为15 237.3千公顷,2016年为22 328.3千公顷,平均年增长率为2.42%。我国蔬菜生产整体上呈现增长趋势①。

① 数据来源于《中国统计年鉴》2001年、2017年。

从区域视角来看,按照《中国统计年鉴》对中国区域②划分:东部地区10个省(直辖市)(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南);中部地区6个省份(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南);西部地区12个省(市自治区)(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆);东北地区3个省份(辽宁、吉林、黑龙江)。为了更详细地分析我国蔬菜生产的时空变迁,对以上区域进一步细分,分为华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古);东北地区(辽宁、吉林、黑龙江);华东地区(上海、江苏、浙江、山东、安徽);华中地区(湖北、湖南、河南、江西);华南地区(广东、广西、海南、福建);西南地区(四川、重庆、贵州、云南、西藏)和西北地区(陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏)七个区域。表 1描述了2000年、2005年、2010年和2016年我国各地区蔬菜播种面积占全国蔬菜播种面积比重。

| 表 1 我国各地区蔬菜播种面积占全国蔬菜播种面积比重 |

② 此区域划分不含港澳台地区。

从表 1可以看出,我国蔬菜生产空间格局在2000年以后发生显著变化,具体表现为东北地区蔬菜播种面积占全国蔬菜总播种面积的比重下降近一半,华北地区、华东地区蔬菜播种面积占全国的比重逐步下降;华中地区和华南地区相对稳定,西南地区和西北地区明显上升。结合2000—2016年我国蔬菜产量和蔬菜播种面积(见图 1),可以发现,2000年以来我国蔬菜生产的时空格局正在发生变化,从时间来看,我国蔬菜生产整体上不论是产量还是生产规模都体现出增长的趋势。

|

图 1 2000—2016年我国蔬菜产量和蔬菜播种面积 |

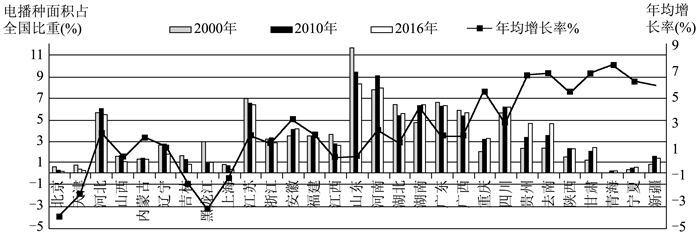

通过表 1对比4个年份各地区蔬菜播种面积占全国蔬菜总播种面积的比重可以发现,包括华北、华东和华南的东部及中部地区仍然是我国蔬菜的主要产区,其蔬菜播种面积占到全国蔬菜播种总面积的六成以上。但从时间趋势来看,其蔬菜主产区地位在逐渐减弱,西北和西南地区随着时间推移,其蔬菜生产在全国的地位越来越重要。从蔬菜播种面积的年均增长率(见图 2)也可以看出,东部地区和东北地区蔬菜生产的年均增长率较低甚至为负,而西部地区蔬菜生产的年均增长率较高。具体到省(自治区、直辖市),2000年,山东省蔬菜播种面积占全国蔬菜播种面积10%以上,到2010年和2016年逐步下降;北京、天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海明显下降;西南地区和西北地区明显上升;其他地区相对稳定。

|

图 2 各地区蔬菜播种面积占全国的比重和其蔬菜播种面积的年均增长率 |

我国蔬菜生产的区域差异及其来源采用泰尔指数及其分解来测度。

(一) 泰尔指数及其分解泰尔指数是利用信息论中熵概念计算收入不平等,是熵指数中一个应用最广泛的特例。它作为收入不平等程度的测度指标具备良好的可分解性质,即将样本分为多个群组时,泰尔指数可以分别衡量组内差距与组间差距对总差距的贡献。

假设包含k个个体的样本被分成n个群组,其中每组分别为gn (n=1, ..., n),第n组gn中的个体数目为kn,则所有组的个体数目之和为样本个数k。yi表示个体i占总体的份额,yn表示第n组占总体的份额,则泰尔指数的具体形式为

| $T = {T_{\rm{B}}} + {T_{\rm{W}}} = \sum\limits_{n = 1}^n {{y_n}} \ln \left( {\frac{{{y_n}}}{{{k_n}/k}}} \right) + \sum\limits_{n = 1}^n {{y_n}} \left( {\sum\limits_{i \in {g_n}} {\frac{{{y_i}}}{{{y_n}}}} \ln \frac{{{y_i}/{y_n}}}{{1/{k_n}}}} \right) $ | (1) |

其中,T为泰尔指数,是组间差距TB与组内差距TW的和。则组间差距TB与组内差距TW可以分别表示为

| ${T_{\rm{B}}} = \sum\limits_{n = 1}^n {{y_n}} \ln \left( {\frac{{{y_n}}}{{{k_n}/k}}} \right) $ | (2) |

| ${T_{\rm{W}}} = \sum\limits_{n = 1}^n {{y_n}} \left( {\sum\limits_{i \in {g_n}} {\frac{{{y_i}}}{{{y_n}}}} \ln \frac{{{y_i}/{y_n}}}{{1/{k_n}}}} \right) $ | (3) |

泰尔指数及其分解被用于分析不同产业区域差异及差异来源。曾杰杰、聂影(2015)[13]运用泰尔指数法对中国家具产业地区差异进行了综合测算。李博等(2016)[14]采用泰尔指数测度碳排放约束下中国农业投入产出效率的区域差异,并按地区进行分解。李兆亮等(2017)[15]利用泰尔指数对中国农业绿色生产效率的地区差异进行测度。宋彩平等(2018)[16]利用泰尔指数对中国家具产业发展的地区差异进行测度。本文结合我国蔬菜生产的特点,采用泰尔指数及其分解方法分析我国蔬菜生产的地区差异及其来源。

(二) 蔬菜生产区域差异及其分解通过对2000年以来我国蔬菜生产时空格局的分析,发现我国蔬菜生产呈现出明显的区域变化特征,通过泰尔指数及其分解可以分析我国蔬菜生产区域布局差异。本研究选取蔬菜播种面积和蔬菜产量作为蔬菜生产的度量指标,数据来源于《中国农村统计年鉴》(2001—2017年)。表 2反映了2000—2016年我国蔬菜生产地区差异泰尔指数及其分解,表 3反映了我国蔬菜生产地区差异泰尔指数贡献率。

| 表 2 我国蔬菜生产地区差异泰尔指数及其分解 |

| 表 3 我国蔬菜生产地区差异泰尔指数贡献率 |

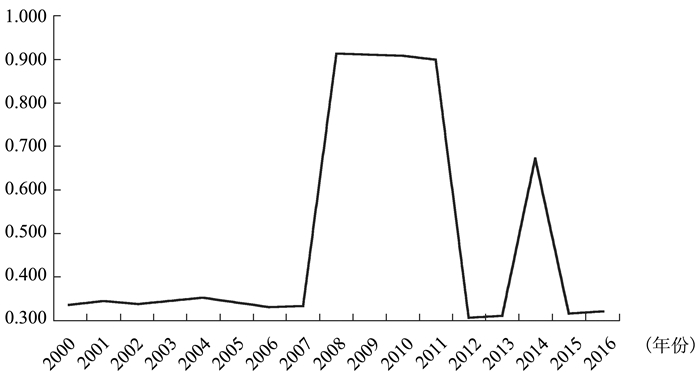

通过表 2和图 3可以看出,我国蔬菜整体生产地区差异较大,蔬菜播种面积区域差异呈现“∩”形发展,2012年之后呈现波动情况。

对我国蔬菜生产地区差异进一步细分,发现蔬菜生产地区差异主要来源于区域内差异,区域间差异次之。从表 3可以看出,我国蔬菜生产地区差异泰尔指数贡献率区域内多数年份达到80%以上,个别年份达到90%以上;而区域间泰尔指数贡献率一般在25%以下。

从东部、东北、中部和西部地区的区域内差异来看,东部地区的区域内差异一直是我国蔬菜生产区域差异的主要来源。东部地区蔬菜生产地区差异泰尔指数贡献率多数年份都在40%左右,究其原因,主要是因为东部地区10个省市蔬菜生产情况差别较大,其中有蔬菜生产大省山东省和河北省,同时又有像北京市、上海市这样蔬菜生产规模较小的直辖市,所以造成东部地区省市之间的差异较大,这是全国蔬菜生产地区差异的主要来源。

|

图 3 蔬菜播种面积整体泰尔指数 |

以上分析明确了我国蔬菜生产差异的主要来源为区域内差异,而且区域内差异也在发展变化。对于我国蔬菜生产地区差异的成因分析采用灰色关联分析法[17-19]。

(一) 灰色关联分析法灰色关联分析法是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度,作为衡量因素间关联程度的一种方法。本研究利用灰色关联分析法研究我国蔬菜生产布局变化的成因。灰色关联分析法的步骤如下。

首先,确定反映我国各地区蔬菜生产布局的参考数列,即各地区的蔬菜播种面积和蔬菜产量为X0;比较数列,也就是我国各地区蔬菜播种面积和蔬菜产量变化的影响因素为Xi(i=1, 2,…,6),进一步简化,将参考数列和比较数列设为Xi(i=0, 1, 2,…,6)。

其次,考虑到参考数列和比较数列存在单位而不能直接比较,所以对其进行无量纲化处理,即求各序列的初值像或均值像。考虑到本研究的特点,本文采用初值像的方法实现数列无量纲化。

| $X_i^\prime = \frac{{{X_i}}}{{{x_i}(1)}} = \left( {x_i^\prime (1), x_i^\prime (2), \cdots x_i^\prime (n)} \right), i = 0, 1, 2, \cdots , m $ | (4) |

X′i为Xi的初值像,其中Xi在序号k上的观测数据为xi(k), k=1, 2, ..., n, 则Xi=(xi(1), xi(2), …,xi(n))是因素xi的行为序列。

第三,求差序列:

| ${\Delta _i}(k) = \left| {x_0^\prime (k) - x_i^\prime (k)} \right|, \quad i = 1, 2, \cdots , m $ | (5) |

Δi(k)为差序列;x′0(k)为参考数列在序号k上的观测数据的初值像;x′i(k)为比较数列在序号k上的观测数据的初值像。

第四,求两极最大差和最小差(两级最大差为M;两级最小差为m):

| $M = {\max\limits_i}{\max\limits_i}{\Delta _i}(k) $ | (6) |

| $m = {\min\limits_i}{\min\limits_i}{\Delta _i}(k) $ | (7) |

第五,求解关联系数:

| ${\gamma _{0i}}(k) = \frac{{m + \aleph M}}{{{\Delta _i}(k) + \aleph M}}, \quad \aleph \in (0, 1);k = 1, 2, \cdots , n;i = 1, 2, \cdots , m $ | (8) |

γ0i(k)为参考序列和比较序列在序号k上的关联系数;$\aleph $为分辨系数,根据相关文献,$\aleph $的取值为0.5[14]。

第六,计算关联度:

| ${\gamma _0} = \frac{1}{n}\sum\limits_{k = 1}^n {{\gamma _{0i}}} (k), \quad i = 1, 2, \cdots , m $ | (9) |

γ0为灰色关联系数。

在具体指标的选择上,考虑近十多年我国蔬菜商品化率不断提高,结合蔬菜生产大市场、大流通的特点,选择经济效益、农民种植习惯、地区农业基础条件、交通运输条件、市场需求因素这五项指标作为衡量我国蔬菜生产区域差异的主要因素。本研究涉及蔬菜生产的相关数据来源于《中国农村统计年鉴》(2001—2017年),蔬菜生产经济效益数据来源于《全国农产品成本收益汇编》(2001—2017年),市场需求和人口数据来源于《中国统计年鉴》(2001—2017年)。

经济效益是农户蔬菜生产的重要目标。改革开放以后,蔬菜因其与传统农作物种植相比更突出的经济收益,成为农民增收的重要来源。随着蔬菜种植商品化比率的提高,种菜的经济收益成为影响农户种菜选择的重要因素。鉴于此,本研究以蔬菜成本利润率和上一期蔬菜价格作为衡量蔬菜种植成本收益的指标。由于《全国农产品成本收益汇编》中关于蔬菜成本、收益的统计是分品种的,本研究以我国蔬菜种植最具代表性的五种蔬菜:番茄、黄瓜、菜椒、茄子和大白菜作为代表,计算其加总后亩均收益与亩均成本①,进而得出我国蔬菜生产的成本利润率。关于蔬菜价格以蔬菜生产者价格指数进行平减。

① 1亩=666.67平方米。

农户种植习惯是影响蔬菜生产的重要因素。根据农户行为理论,农户生产行为受多种因素影响,除了经济因素外,农业生产受自然条件以及农户种植经验和农户之间的信息传递等因素影响。本研究以上期蔬菜播种面积作为衡量农户种植习惯的指标。

地区农业基础条件是蔬菜生产的基础。农业生产受自然因素影响较大,各地区所处的地理位置、自然条件等都成为影响农业生产的重要因素。虽然近些年蔬菜生产设施得到普遍发展,但是蔬菜生产始终受到农业生产条件、自然条件的制约,各地区农业基础条件仍然是影响其农业生产的重要因素。本研究以各地区有效灌溉面积作为衡量农业生产条件指标[20-21]。

交通运输条件是蔬菜生产的重要保障。蔬菜作为人们日常必备的消费食品,决定了蔬菜消费市场集中于人口密集的大中城市。同时由于蔬菜自身的特点,要求其产地与销地之间有便捷快速的运输条件,才能实现安全、快速的流通;所以一个地区交通运输条件成为该地区蔬菜生产的重要保障。考虑到蔬菜运输大部分采用公路运输的方式,本研究以各地区拥有的公路里程作为衡量交通运输的指标。

市场需求是我国蔬菜生产的根本动力。近十多年,我国蔬菜生产的商品化率不断提高,作为商品,市场需求对于蔬菜生产具有重要的影响。从市场需求量上来看,随着生活水平的提高,蔬菜作为人们日常生活中重要营养成分的来源,其需求量在不断扩大。为满足市场需求,我国各地区蔬菜生产出现新特点。本研究以地区常住人口数量作为衡量蔬菜市场需求的指标[9]。

结合对蔬菜生产区域差异影响机制的分析,以我国各省(自治区、直辖市)蔬菜播种面积和产量分别作为参考数列,选取上一期蔬菜价格、蔬菜生产成本利润率、上一期蔬菜播种面积、有效灌溉面积、地区公路里程和地区常住人口数量为比较数列,分析其与各地区蔬菜生产的关联度。

(二) 全国层面蔬菜生产影响因素从灰色关联度系数(见表 4)可以看出,从全国整体来看,与蔬菜生产关联度最高的是蔬菜生产的经济因素,即上期蔬菜价格与蔬菜成本利润率。近十多年,蔬菜种植的经济效益相对于传统粮食作物生产具有突出优势,农户种菜收入成为其主要的经济收入。研究结果与事实相符,随着蔬菜商品化率的提高,种菜的经济效益已经成为影响我国蔬菜生产的重要因素。农民对蔬菜价格最敏感,所以上期蔬菜价格成为与蔬菜播种面积关联度最高的因素。蔬菜的成本利润率之所以与蔬菜产量关联度最高,可能是因为那些蔬菜生产大省由于规模经济的原因,其蔬菜的成本利润率高于其他规模较小的地区。以常住人口数量为代表的市场需求与蔬菜生产呈现高度相关,体现了市场需求对蔬菜生产的重要影响,这也与蔬菜生产经济效益与蔬菜生产高度相关一致。这两方面都说明当今的蔬菜生产是以蔬菜产品的商品化为重要内容。蔬菜种植习惯与蔬菜生产呈现出中度和高度关联(0 < 灰色关联度≤0.3为轻度关联;0.3 < 灰色关联度≤0.6为中度关联;0.6 < 灰色关联度≤1为高度关联[19])。农户的种植习惯使得农户在蔬菜生产方面积累种植经验,在种植决策时,以往种植习惯仍然起到重要作用,所以上期蔬菜播种面积与本期蔬菜播种面积高度相关。而本期蔬菜产量会受到本期蔬菜播种面积影响,与上期蔬菜播种面积的相关度会下降,所以蔬菜产量与上期蔬菜播种面积中度相关。同时蔬菜生产的基础条件会直接影响蔬菜产量,所以作为农业生产基础条件的有效灌溉面积与蔬菜产量高度相关。而蔬菜播种面积与有效灌溉面积的相关度略低于蔬菜产量。交通运输条件与蔬菜生产中度相关,主要原因是中国蔬菜运输主要以公路运输为主,随着公路建设里程的增加,蔬菜生产不断发展。

| 表 4 我国蔬菜生产影响因素灰色关联度 |

从区域角度来看(见表 5),蔬菜生产的经济效益不论与蔬菜产量还是与蔬菜播种面积都呈现较高的相关度,进一步证明蔬菜生产的经济效益是影响蔬菜生产的重要因素。种植习惯与蔬菜播种面积高度相关,与蔬菜产量中度相关,主要是因为产量受当期播种面积的影响最大。农业基础条件与蔬菜产量的相关度高于与蔬菜播种面积的相关度,其主要原因为较好的农业条件对于促进蔬菜产量增加具有较大作用。交通条件与蔬菜生产中度相关。市场需求之所以与产量的相关度高于与播种面积的相关度,是因为东部地区和东北地区相对于中西部地区人口更多,这些地区蔬菜生产的基础条件较好,蔬菜单产相对较高。比如2000年山东省蔬菜单位面积产量为40 577千克/公顷,而云南省蔬菜单位面积产量为16 553千克/公顷;2015年山东省蔬菜单位面积产量为54 395千克/公顷,而云南省蔬菜单位面积产量为18 664千克/公顷。

| 表 5 我国各区域蔬菜生产影响因素灰色关联度 |

表 6说明我国各个省(自治区、直辖市)与蔬菜生产相关的指标体系的灰色关联系数。通过灰色关联系数,发现我国多数省(自治区、直辖市)与蔬菜生产关联度最高的是蔬菜生产的经济效益,同时上期蔬菜播种面积与当期蔬菜生产关联度也较高,体现了农户种植习惯的延续。农业基础条件、交通情况和市场需求与蔬菜生产都呈现高度或中度相关性。各个地区由于自然条件、生产条件不同,蔬菜生产的影响因素也有差别,比如,北京、天津、上海等地区基础设施条件较好,蔬菜生产更多考虑经济效益;新疆地域辽阔,蔬菜运输条件对蔬菜生产的作用突出。

| 表 6 我国各省(自治区、直辖市)蔬菜生产影响因素灰色关联度 |

通过对2000年以来我国蔬菜生产的时空变迁、地区差异及其分解和影响因素进行研究,可以得出如下结论:

第一,通过对我国蔬菜生产时空变迁分析,发现我国蔬菜生产随着时间的推移,产量和播种面积在不断增加。我国蔬菜生产增长呈现空间发展的不均衡,东部地区是我国蔬菜的主产区,但其地位在不断下降;西部地区蔬菜生产增长较快,其地位在不断上升。2000年以来,东部地区蔬菜生产增长速度相对于西部地区明显偏低,西部地区蔬菜生产增长突出。

第二,通过对我国蔬菜生产地区差异及其分解的分析,发现我国蔬菜生产整体上区域差异较大。从2000年以来,我国蔬菜生产地区差异整体呈现“∩”形发展,差异主要来源于区域内差异,区域间差异次之。东部地区是我国蔬菜生产差异的主要来源,中部地区和西部地区区域内差异在扩大,东北地区区域内差异较小而且比较稳定。

第三,通过对我国蔬菜生产影响因素的分析,发现经济效益成为我国蔬菜生产主要的影响因素,种植习惯、自然条件、交通和市场需求与蔬菜生产呈现高度或中度相关。

针对以上研究结论,提出如下对策建议:首先,将蔬菜生产的经济效益与农民增收相联系。从提高农民收入的角度,蔬菜生产是较好的选择。各个地区应该进一步采取措施,保障并提高蔬菜生产的经济效益,比如引导农民适应市场需求、调整种菜结构、建立产销对接市场体系、减少农民蔬菜销售的经济和时间成本等。同时,在本区域内考虑蔬菜产业融合发展,促进蔬菜生产、加工等产业融合,优化本地区蔬菜产业体系。从提高蔬菜生产经济利益角度,考虑促进农民增收的途径。其次,进一步完善当地农业生产基础条件。我国各个省份农业基础条件差别较大,发展蔬菜生产需要农业基础设施完善、当地的交通网络发达,同时在食品安全等要求下,还要考虑环境污染等问题。各地区应该考虑当地情况,结合当地农业生产基础条件,完善蔬菜生产基础设施。考虑区域蔬菜特色和优势,通过特色蔬菜生产空间联动和对临近区域的带动力,建设地域特色鲜明的蔬菜产业体系[22-25]。

| [1] | 黄季焜, 牛先芳, 智华勇, 等. 蔬菜生产和种植结构调整的影响因素分析[J]. 农业经济问题, 2007(7): 4–10, 110. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6389.2007.07.001 |

| [2] | KIM S. Expansion of markets and the geographic distribution of economic activities:the trends in U.S. regional manufacturing structure, 1860-1987[J]. Quarterly journal of economics, 1995,110(4): 881–908. DOI: 10.2307/2946643 |

| [3] | TAYLOR M J. Organizational growth, spatial interaction and location decision-making[J]. Regional studies, 1975,9(4): 313–323. DOI: 10.1080/09595237500185361 |

| [4] | RICHARD N B, TODD M S, ANITA R. Spacial productive and environmental determinants of farmland vales[J]. American journal of agricultural economics, 1997,79(5): 1657–1664. DOI: 10.2307/1244398 |

| [5] | FUJITA M M, KRUGMAN P. The new economic geography:past, present and the future[J]. Regional science, 2004,83(4): 139–164. |

| [6] | KRUGMANP. Complex landscapes in economic geography[J]. The American economic review, 1994,84(2): 412–416. |

| [7] | FUJITA M, KRUGMAN P, VENABLES A. The spatial economy:cities, regions, and international trade[M]. Cambridge: MIT Press, 1999. |

| [8] | 纪龙, 李崇光, 章胜勇. 中国蔬菜生产的空间分布及其对价格波动的影响[J]. 经济地理, 2016(1): 148–155. |

| [9] | 纪龙, 吴文劼. 我国蔬菜生产地理集聚的时空特征及影响因素[J]. 经济地理, 2015(9): 141–148. |

| [10] | 吴建寨, 沈辰, 王盛威, 等. 中国蔬菜生产空间集聚演变、机制、效应及政策应对[J]. 中国农业科学, 2015(8): 1641–1649. |

| [11] | 王欢, 穆月英. 中国蔬菜生产效率地区差异及产区细分——以露地茄子为例[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2017(6): 46–51, 62. |

| [12] | 李艳梅, 孙焱鑫, 刘玉, 等. 京津冀地区蔬菜生产的时空分异及分区研究[J]. 经济地理, 2015(1): 89–95. |

| [13] | 曾杰杰, 聂影. 劳动密集型产业地区差异与演变路径研究——以家具产业为例[J]. 亚太经济, 2015(4): 104–109. |

| [14] | 李博, 张文忠, 余建辉. 碳排放约束下的中国农业生产效率地区差异分解与影响因素[J]. 经济地理, 2016(9): 150–157. |

| [15] | 李兆亮, 罗小锋, 薛龙飞, 等. 中国农业绿色生产效率的区域差异及其影响因素分析[J]. 中国农业大学学报, 2017(10): 203–212. |

| [16] | 宋彩平, 刘阳, 陈向华, 等. 中国家具产业发展的地区差异与演化路径研究——基于泰尔指数的测度[J]. 林业经济问题, 2018(1): 36–41, 104. |

| [17] | 潘经韬. 中国农业用水效率区域差异及影响因素研究[J]. 湖北农业科学, 2016, 55(11): 2943–2947. |

| [18] | 张小东, 孙蓉. 农业保险对农民收入影响的区域差异分析——基于面板数据聚类分析[J]. 保险研究, 2015(6): 62–71. |

| [19] | 贺祥. 基于灰色关联模型对江苏省PM2.5浓度影响因素的分析[J]. 地理学报, 2016(7): 1119–1129. |

| [20] | 刘媛媛. 中国农业结构调整效果区域差异分析[J]. 生产力研究, 2017(2): 36–39. |

| [21] | 杨鑫, 穆月英. 我国农业区域发展差异分析及政策选择[J]. 经济问题探索, 2017(2): 168–176. |

| [22] | 韦沁, 曲建升, 白静, 等. 我国农业碳排放的影响因素和南北区域差异分析[J]. 生态与农村环境学报, 2018, 34(4): 318–325. |

| [23] | 孙根紧, 钟秋波, 郭凌. 我国生态友好型农业发展水平区域差异分析[J]. 山东社会科学, 2017(1): 109–115. |

| [24] | 林舒晗, 郑晶. 福建省农业生产碳排放的区域差异分析[J]. 长春理工大学学报(社会科学版), 2016, 29(6): 81–86, 136. DOI: 10.3969/j.issn.1009-1068.2016.06.018 |

| [25] | 姚洪霞. 农业环境效率区域差异分析[J]. 江苏科技信息, 2016(28): 6–7. DOI: 10.3969/j.issn.1004-7530.2016.28.003 |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21