2014年9月,李克强总理在夏季达沃斯论坛上首次提出“大众创业、万众创新”,并且之后的政府工作报告将其逐步提升到中国经济转型和保增长的“双引擎”之一的高度,显示出国家对“双创”经济的重视。截至2017年底,全国纳入火炬统计的众创空间已达5 739家(纳入火炬计划统计),与2016相比增幅超过33%。众创空间使创业者能低成本对接创新创业资源,创客们在空间找到自己所需的资金和人脉,他们是创意者、设计者和实施者。创客团队的培育是一项十分复杂的过程,最终实现成功创新创业的创客团队并不多。创意的难产、市场的不对接等问题都可能出现,很多项目因此走向“死亡”。众创空间里的团队经常处于一种自我修复的过程中,以更强的团队去应对创业之路的艰难。因此,从创客团队创新创业融合视角去研究众创空间创客团队的发展有十分重要的意义。

目前,国内关于众创空间的解读主要集中在众创空间的运作层面和生态体系,缺乏对众创空间内部创客团队创新创业行为研究。国外研究主要是关注创客行为[1],而对众创空间内部创客团队创新创业机理的研究关注不足。学者们认为众创是热爱创新的大众(创新者)基于企业搭建或自发形成的互联网平台实施创新活动并且通过互联网进行创新成果的展示或出售;众创作为一种新型创业模式,其他企业或个人(需求者)可以通过互联网搜寻和获取创新成果并加以利用①。当前已有文献论述中国创客空间向众创空间演变的路径[2]以及众创空间的功能,但是没有说明众创空间中创客团队创新创业的内在关系。从研究方法上看,中国众创空间发展时间尚短,与国外的创客空间有所不同,当前关于众创空间的案例研究较少,缺乏对问题的统一梳理,学界对众创的研究还处于起步阶段。研究对象上,已有文献研究众创空间氛围和创客伙伴知识转化,尚无文献描述并解释众创空间内部创客团队的创造历程。

① FARR N.2009. hackerspaces|flux Respect the Past, Examine Present, Build Future. Available at https://flux.hackerspaces.org/p=897.

众创空间持续有效的发展需要进行深刻地内在规律分析。为了厘清创客团队创新创业模式及其迭代过程,本文试图以案例研究的方法深度探讨众创空间创客团队的发展过程,这不仅对解释众创空间内在运作模式具有一定的理论价值,而且对指导创客团队在新经济范式下保持竞争优势也具有实践意义。文章以杭州青创迭代创空间两个典型创客团队为案例研究对象,构建众创空间新型“ITEM”融合和循环迭代模式,主要包括如下三方面的研究内容:第一,识别众创空间创客团队内部创意、技术、创造、商业化环节以及环节之间的融合关系;第二,研究创客团队如何通过构建循环迭代体系推动创新和创业的转化;第三,探讨众创空间创客团队“ITEM”融合和循环迭代的动态实施机制。

二、文献综述与分析框架 1. 众创空间及其内在机理新经济时代,创客已经成为引领全球新工业革命新的助推器。创客泛指那些喜欢自己动手,通过创造和分析将想法变为现实的行动者[3]。众创源于“大众创业、万众创新”。众创空间为创客提供创新创意分享与生产的空间,支持创客将创意转化为实物。本质上,众创空间是一种面向创新创业的开放式综合服务平台。研究者指出,众创空间包含了两个核心过程,一是热爱创新的大众基于兴趣、低成本利基、自我价值实现等动机在互联网上积极从事创新活动[2],展示或出售创新成果;二是另外一些大众(往往是企业)基于自身需求在互联网上搜寻和获取大众创新成果并加以利用。众创空间不仅注重创新创意分享与物化的基本功能,它还是一种创新创意转化空间和创业孵化平台,通过创新创意的制造与分享,最终直接指向创业孵化[2]。众创空间是很好的创业集散地,作为技术创新活动开展和创新者交流的场所,它既是技术积累的场所,也是创意实现以及孵化甚至交易的场所[4]。众创空间提供了门槛更低、更便利的创客成长和创业服务平台,同时构建了一种集创业培训、投融资对接、工商注册、法律财务、媒体资讯等于一体的、全方位创业服务的生态体系。作为一种个人创新创业和小微企业创新成长的综合服务平台,众创空间体现了市场化、专业化、集成化、网络化的特点,强调了创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合。

2. 创客团队的融合机理不同职业的具有创意的人们和社群聚集在众创空间,彼此分享,并将想法变成现实。数字技术与快速成型技术将赋予每个人发明的能力,创客们通过运用互联网和最新的工业技术进行创造。3D打印技术、快速成型技术、数字设计技术、开源硬件等工具为创客实现创意提供了足够的技术支撑资源[5]。创客们好的创意在此得到支持,进一步制造成型,面向市场。创客们可以在众创空间找到产品制造的合作者,在低成本状态下完成首批产品小批量的生产[6]。创意和产品开发不再是传统的从公司到市场的线性模式,而是以用户为消费和创新主体,依托创客空间和社区的投资与孵化不断进行产品迭代的多向性模式①。创客体现的精神是首创与开源、协作与分享,注重企业家与团队精神,并强调将梦想变为现实。创客团队的成功孵化离不开企业家精神、首创精神和团队精神。创客们主动发现问题,善于解决问题和转换思路,从而获得新知识和新启蒙,带来更好的产品体验。创客团队的成长离不开创意、技术、企业家精神和制造这四个主要核心,正是环节间的层层递进推动了项目的成功和团队的成长。

① GUTHRIE C. Empowering the hacker in us: a comparison of fab lab and hackerspace ecosystems[C]//5th LAEMOS (Latin American and European Meeting on Organization Studies) Colloquium, Havana Cuba. 2014: 2-5.

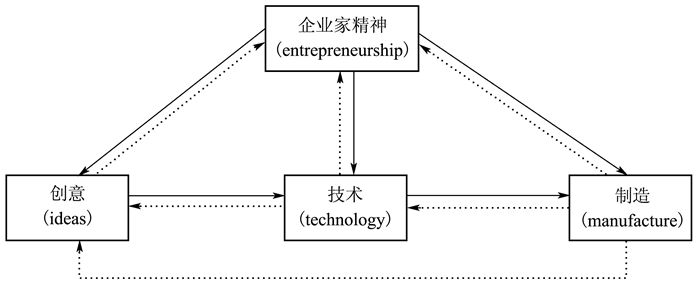

3. 理论分析框架从上述理论回顾中可以看出,学者对于众创空间的内涵[7]以及运营机制[8]等已经有了较多的研究,但没有从众创空间内部视角,深入研究从创新到创业的内在规律和机理。本文关注众创空间创客团队创新创业过程中面临着的困境,试图通过新的创业融合与循环迭代模型打开创客团队创新发展过程的“黑箱”。具体来说,一个好项目首先源于好的创意,在创意的基础上依托开放技术平台和产业资源支持,设计出成型的产品,并将产品推向市场。尽管从创新到创业的过程中涉及大量模式设计和项目发展的细节,但模式的设计也有清晰的脉络可循。众创空间中创新创业项目的孵化本质上是一个复杂的系统过程,为了便于分析,本文将其简化为三阶段模型。同时,现实情境下团队创新创业过程中面临着诸如情境结构不良和未来不可预测的问题,有学者就通过定性研究的方法提出效果推理模型,应用于不确定情境下的决策。对于团队创业而言,效果逻辑更是贯彻始终,创业者在创业过程中反复学习和挖掘潜在可能,从项目进行过程中汲取养分,这一点也可以从企业家精神上得以体现。这也促使创新创业过程保持一种长期的动态适应性,进而推动项目的下一步决策。本文探索性地建立创客团队的“ITEM”融合框架,如图 1所示,其中实、虚线分别表示要素间的正负反馈。

|

图 1 众创空间四创(ITEM)模式 |

本研究严格遵循案例研究流程:理论回顾→案例研究草案设计→案例数据收集→案例数据分析[9]。案例研究是通常基于多途径的数据来源,对于某种现象的具体表现进行实证性的描述。探索性案例研究方法常被推荐使用去研究知识相对有限的领域,通过收集丰富的信息,揭示事物的因果关系,进而发现内生原因或者客观规律以达到理论构建的目的。首先,本研究采取过程视角去探索众创空间创客团队“如何”实现创新创业的问题,更加适用于案例研究的方法[10]。其次,由于不同的创客团队面对相同的环境可能采用不同的创新路径,因此单案例的纵向考察达不到研究要求,故采用多案例横向比较研究方法[11]。最后,通过识别创客团队创新创业过程中的环节,解释不同阶段如何共同作用来构建创客团队运作机理。对此,已有文献尚未深入探讨且缺乏众创空间情境的相关研究内容,因此需要采用探索性的多案例研究方法。

本研究选择青创迭代创空间创客团队[12]为研究对象,主要理由有三点。

第一,案例对象的选择兼顾了重要性与代表性的原则。作为国家双创基地示范城市,杭州区位优势明显,电商汇聚、创客云集;创业名校浙江大学是一所毕业生创业率全国居首的高校;资本火热,浙江有大量的民间资本和相对开放的生态;创客主体多样化,涉足领域较广;创业氛围浓厚,投资机会多,政府政策扶持力度大,是创业的沃土。其中,“青创迭代创空间”作为国家级众创空间,依托浙江青年创业学院,搭建“人才孵化+项目孵化”小生态,拥有超过3 000个创业社群,覆盖超过万名大学生“双创”生力军,得到了浙江省各级政府的大力支持和全国社会各界的广泛关注。

第二,研究样本选取遵循理论抽样原则。无论是构建新的理论还是对已有理论作出解释,所选案例要遵循理论研究的目的,而非统计抽样目的。目前理论界缺乏对众创空间创客团队如何高效推进创新创业的研究,本文基于“ITEM”融合和循环迭代的动态视角研究该问题,有助于完善众创空间相关理论。

第三,兼顾理论目标与案例对象的适配性原则。青创迭代创空间在培育创客团队创新创业过程遇到过一些挫折。笔者调研发现其历史数据较为完整,其创新创业过程存在往返修复。为了解决创业过程中的困难,创客团队不断调整创业元素,形成融合和迭代的创新创业原理,初步实现众创空间培育创客团队的初衷。案例故事与探索创新创业元素实现新型创新模式“ITEM”融合,循环迭代理论目标存在适配性。

(二) 资料收集与编码文章所使用的资料既有直接的一手资料,也有间接的二手资料,具体包含实地访谈、研究团队内部文本和网络、媒体以及期刊等外部文献(见表 1)。一方面获得了大量宝贵的资料,对青创迭代创空间的运营机制以及所研究的项目团队的创新创业过程的细节有了更加深入的了解和掌握;另一方面,对团队在不同阶段所经历的难题以及作出的决策,选择与不同的员工进行访谈,提高了研究的外部效度。

| 表 1 案例团队资料来源 |

在资料编码的过程中,需要将案例资料与研究主题相关的信息归纳到概念层面。因此须对概念性表述进行归类,并划分到与本文相关的构念中。本文将一手资料和二手资料按照时间顺序进行排列,形成质性资料,并对质性资料进行分析和编码,获得可量化的数据。利用多渠道搜集的资料以及数据之间进行相互验证是案例研究中保证结论信度高的重要方面,本文通过三角印证,减少潜在偏差,提供了较为客观和较为精准的信息,提高本文所得结论的稳健性。具体步骤如下:

第一步,对所有收集的数据按照来源和收集顺序进行归类,进行一级编码,形成质性资料库。第二步,对质性资料进行概念编码,形成二级编码库,即从所搜集的信息资料中提取与研究主题相关的资料,并将其归纳到概念层面。第三步,对第二步形成的概念编码资料进行进一步的提取、归类、构念化,形成三级编码,得到可量化的数据资料。首先根据文献综述中的理论提取相关构念的关键词及相应的概念性描述,其次将概念编码后的表述按照关键词或概念性描述进行归类。第四步,重复上述步骤,依据概念编码程序进行编码。经反复论证,最终两组编码一致率达到了97%。定性数据编码示例如表 2所示。

| 表 2 定性数据编码示例 |

2015年杭州青创迭代创空间(又称“青创迭代孵化器”)被杭州市认定为众创空间,这是杭州市为推进“一号工程”建设,加快创新创业平台打造评选的首批“众创空间”。作为浙江省内首家公益性的创业公共服务平台,青创迭代创空间以创业者的需求为导向,凭借强大的资源整合能力,成为集创业研究、教育、服务为一体的众创空间。青创迭代创空间依托浙江青年创业学院和迭代资本,累计孵化项目500个。本文选择入驻青创的两个代表型团队“微链”和“户帮户”作为研究对象。

微链是第一批入驻创立方青创迭代创空间的先头部队,在这里微链完成了企业的初期孵化和发展。微链由杭州传送门网络科技有限公司于2014年8月筹划创立,是一个泛创业人群聚集的平台。它专注于互联网创业的社交产品,致力于通过人与人的连接让创业变得更加简单有趣,以创业社交为切入点,同时提供创业活动、在线融资等多项创业服务,2016年已完成A轮及A+轮2 800万元融资。

户帮户也是入驻青创空间的团队之一。在被视为电商服务元年的2016年,“服务回归”成为新趋势,户帮户撬动了互联网家居服务4万亿市场。作为国内唯一一家专注于家居电商落地安装服务的第三方服务商,户帮户成立4年,目前拥有18 000多名专业师傅,覆盖全国20 000多个乡镇,日峰值订单10万单,是“互联网+居家服务”案例的典型。

(二) 案例分析创意是创业的起点,创业是创新的最终目的,创客团队发展过程中始终存在着各类紧密相连的创新创业环节。如何厘清创新创业激发机制,实现新的创意点,突破现有技术,使项目对外界变化有更强的适应性,进而维持和增加客户群实现更高效地营利?创客团队又是如何处理各发展阶段的循环往复关系的?针对青创迭代创空间两个典型创客团队进行如下分析。

1. 微链团队:“要做一个面向创业者的社交平台”2013年,腾讯开放了第一批微信公众平台,“自媒体风暴”席卷而来。自媒体作为独立的媒体类别出现在众人面前,“自媒体支持”与“媒体支持”并列于各大活动的宣传版面。微链团队创始人周侃奇、蔡华和柳荣军开始树立“以自媒体打入投资界”的理念,并从微信公众号“B座12楼”做起,这项工作帮助他们打进了互联网创业圈。在管理微信公众号的过程中,他们发现创业者的需求包括很多方面,有融资、招聘、曝光、学习、第三方服务和加入圈子等,综合性强但单项需求的频次却不高,且科技媒体有着显而易见的天花板,“要做一个面向创业者的社交平台”的火花闪现在他们脑海中。他们期望创业者需要融资的时候能够找到投资人,想曝光的时候能够找到媒体人,想学习能够找到创业活动。2014年底,三人从投资人角色跳入创业大军中去,着手打造创业服务平台,也就是现在的微链App。蔡华在微链中掌管着产品和战略两杆大旗,华为出身的柳荣军负责运营和技术,而周侃奇则专注于品牌的塑造和传播。

项目的成熟离不开风险基金的支撑,而成功获得融资的项目占创投收到的商业计划书(BP)的比例非常低,很多优秀的项目都被忽视了。因此微链在整个模式设计里面搭建两端、链接两端,让融资这件事对创业者或者投资人变得更加简单。当前微链基本上做成创业活动入口,并覆盖到北上广深一线创业城市,80%的创业活动在微链都可以找到。后期的推广中,微链以发布信息为切入口精准对接创业群体,满足社交、融资和企业服务三个方面的创业需求。社交上微链同步打造线上交流社区和线下精品互动;融资上迅速连接创业者和投资人,同时将主要精力集中在投融资对接上,力求打造“要融资上微链”的品牌形象,集中切入企业服务领域,深挖价值点,强化与用户之间的联系。通过打造各个属性的社交圈做到信息的有效沉淀。微链团队主要成员兼具出色的技术、运营和新媒体背景。自2015年1月正式发布以来,微链不断地更新完善,已发布过十多次的更新版本,当前功能已经基本完备。

2. 户帮户团队:打造一流落地安装服务2014年电商建材类销售规模是700亿元人民币,而到2015年,这个数字已经达到2 050亿元,近年来仍在飞速增长中。随着人们消费习惯的改变,建材类销售电商化逐渐成为趋势,促进了户帮户、神工007、多彩饰家这些项目的诞生。户帮户诞生于2014年2月,针对建材如何落地安装的痛点,以uber众包派单模式,一端连接品牌方店主,另一端连接工人;实现工人接单安装,提供家居建材安装、拆旧、保养、维修等居家服务,以上门安装服务为切入点,首创B2S2C (B=business,S=skill work,C=customer)商业体系。区别于神工007既有B端又有C端翻新等业务,户帮户更加专注于解决电商平台上B端品牌方客户的痛点。

户帮户创始人张海峰在第一创业期就发现了行业痛点:产品卖出去的同时却找不到足够的安装工人,而安装工人也找不到合适的工作,安装价格没有一定的标准。他认为这个行业的核心就是如何保证高质量且便捷地完成品牌方的订单。装饰建材公司触网之后,落地安装服务要怎么解决?服务的“最后一公里”该由谁来做?张海峰考虑到要解决这些问题,就要打通两端的线上商家和线下装修公司。

2014年7月,参加由户帮户主办的项目大会的装修公司覆盖全国500多座城市,资源整合效应显著。但新问题很快在“双十一”爆发,作为连接工人的核心节点,装修公司难免在中间赚取差价,户帮户的盈利空间即使再压缩,天猫商家也不愿买单。价格不匹配让整个模式遇到了危机。很快,uber、滴滴大热,去中介化成为热门话题,张海峰也思索是否可以借鉴这种模式解决价格匹配的难点。户帮户当时已经覆盖500个城市,去中介化就需要平台直接越过装修公司去和工人谈合作。为了去中介,户帮户成功打通B2S2C闭环,将对于C端用户来说低频的生意变成了针对B端的高频交易,完成了从PC端向移动端的转移。三者中,S端就是切入点。从S端切入,平台形成了整合安装工人的三大体系。户帮户平台的模式类似于uber模式——通过智能化的派单业务,为用户匹配工人;借助B2S2C模式下的服务体系,通过三个平台连接三方,实现彼此之间的信息直达,从而形成闭环模式。这一模式帮助双方更好地实现了自身价值。对于B端商家来说,可以通过增值服务来吸引用户购买,增加销量;对S端的安装工人来说,也可充分利用时间,增加收入;C端的用户则可以享受更好的产品购买体验。品牌实现了由产品向服务的延伸。

对创客团队创新创业各环节进行识别之后,不难发现这几个环节间相互嵌套的融合关系。创客团队通过对创意、创新以及创造思路的迭代更新,逐渐达成对各环节的完善。创意是创新、技术和制造的源头。创新须以创意为突破口,而创意可为产品创造带来更好的设计理念,个性化的市场推广也会强化商业化的效果。技术则是创意、产品创造和商业化的催化剂。众创空间创新过程的开放性带来更多基于技术创新的个人制造。技术能力越强,创意、产品创造、商业化环节的目标会更加清晰,进展更加顺利。企业家精神是团队的核心灵魂,创新、冒险、合作、敬业、学习、执着、诚信是一个团队的内核,正是这些优秀品质凝聚着团队,提供持续不竭的创造动力。产品创造(制造)是创客们创新创业活动的本质,通过创造,他们达成创意的实现以及产品化。

(三) 创客团队“ITEM”融合模式的循环迭代 1. 微链团队:风险投资思路的转变创业者个体目标导向直接影响其创新行为选择[13]。微链团队的三个投资人都有风投的工作背景,他们发现投资人的目光大多集中在已经发展起来并具有较大潜能的项目上,风险投资公司从中赚利差,工作更类似于财务管理。2012年多数IPO受阻,投资人也很难找到适合投资的项目。2013年,互联网行业发展迅猛,新“风口”的来临也促使蔡华等三人把目光投注在高成长性的企业上,思索如何发掘项目背后真正的价值。2013年初,三人合办了“B座12楼”,自此走在了自媒体的道路上。长达一年多的时间里,他们通过举办沙龙、建立线上平台、线上线下共同运营的方式对接线上庞大的用户群体。后来蔡华等相继投资了bong、爱图购和树熊网络,这三个项目都由最开始的几千万估值上升到上亿美金的价值,这也加强了他们对发掘项目背后价值的信心。

微链致力于发现项目真正的价值。周侃奇提到“精致化流量”的必要性,创业要回归经济价值本质,当存在超出经济价值的估值,资本市场给创业者带来的回报远高于企业的真实价值将会滋长泡沫膨胀,导致“独角兽”的泛滥。蔡华也认为,当前微链给用户的感觉是大而全,在提高用户活跃度的同时又想提供更好的用户服务,在节奏上过于急迫。因此,三人把目光更多地放在融资业务上,集中于投融资对接服务,以提高用户活跃度。周侃奇认为未来的盈利模式中,平台的投融资对接、企业服务板块都可以盈利,比如平台与投资机构合作,把最优质的项目精准推荐给他们,对接成功后抽取佣金。这种对投融资的专注性使服务更加精细化、专业化,通过对接的不断完善,实现创业者价值、投资者价值和平台自身的价值。

2. 户帮户团队:强化B2S2C模式服务体系30 000多名专业师傅,服务超百万家庭,张海峰旨在把户帮户定位成一家数据流量型企业,通过数据沉淀来提升服务匹配的精准度。运用数据模型测算工人的数量和订单的数量,根据结果为每位师傅派发相应的订单量;在产品方面,通过数据比对把服务收费标准化,做到一品一价;在工人管理方面,精准地计算出每项服务完成所需的时间,采用拼单的方式,缩短工人耗费在路上的成本。随着数据越积越多,户帮户甚至可以调研出各款产品的维修率,以报告的形式返给商家,帮助其对产品做新的改良。装饰建材的市场体量达万亿,互联网真正的意义在于缩短中间环节,让整条产业链越来越细分化。后期户帮户精耕B端服务,整合更多工人师傅,打磨系统,把服务品类逐渐从建材扩充至整个家居产品的安装、维修和保养。随着公司运作的规模化,大数据能沉淀出的组合方式越来越多。户帮户通过建立规范的准入机制、管控规则和派单机制,形成一套系统,连接B端厂商和安装工人,让双方能高效对接。

2016年“服务回归”成为新趋势,但是如何评价一位师傅的服务好坏却没有一个量化标准。作为第三方服务平台,户帮户根据专门的指标数据量化排名,从内部形成奖励和淘汰机制,进而规范原先杂乱的市场,并采用技能培训和工具改良的方式,不断提升团队的专业度。互联网在快节奏发展,但如果服务的“最后一公里”——落地安装服务落实不到位,整套模式仍难以运转。而落地安装需要人力去完成,整合蓝领工人成为至关重要的一环。2016年,在工人管理模式上,张海峰和自己的团队发生了很大的分歧。在一系列试错后,张海峰从市场里得到的调研结果和团队用数据分析出来的结论不相符,一时间团队内部出现了成员质疑、不认可甚至离职,起了不小波澜。面对团队持续的施压,他还是选择一鼓作气地把片区管理的方式迅速铺至全国,三个月后,他用市场的反馈验证了自己的坚持,户帮户也有了现在的规模。

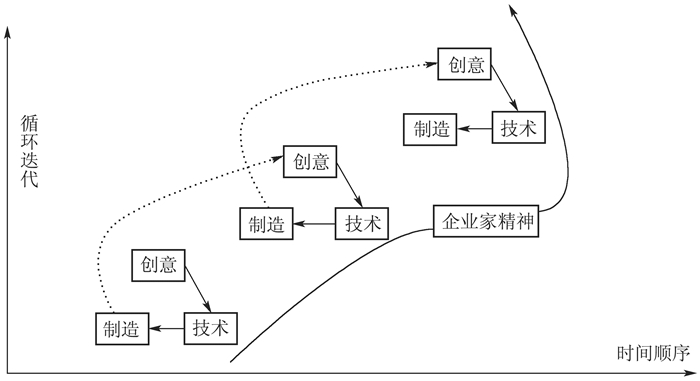

3. 众创空间“ITEM”融合和循环迭代模型构建通过上述案例描述,创客团队在产品成功市场化之前都经历了萌发创意、设计创新和最后的创业环节,企业家精神贯彻始终,并且由于众创空间独有的优势与特点,这三个环节表现了紧密融合与循环迭代关系(见表 3)。由于创客本身对创新的内源性动机[14],他们强调创意的实现,对产品制造具有强烈的兴趣。大众参与创新加上众创空间小批量生产链的成本支撑[15],创客创业活动因而具有明显长尾端机会挖掘的特征,创客创业项目基本上都不是着眼于满足普通大众需求的规模性经济产品[16],而是依靠创意和内在创新积极性来满足市场个性化需求的产品。创客团队的一系列活动,一方面满足自己兑现创意和创新的成就感,另一方面依靠推陈出新和更新换代来引领小众市场的发展,不再是市场引导供应的传统模式[17]23-25,创客要做的是保证创意产品在细分领域、小众市场上获得商业成功。

| 表 3 众创空间创客团队内部的“ITEM”融合和循环迭代 |

因此,在众创空间内部,创意、技术、创造和商业化融合是创客发展的基本范式,创客项目“ITEM”融合的开发模式是进行创新创业的第一轮循环。创意实施常常需要攻克关键技术,技术创新又离不开大胆假设,团队的设计和研发指向产品创造,而创业环节中的市场反应是项目成功与否的检验标准。接下来,在应用过程中发现可以进步的功能,进而再次涌现创意、突破创新、设计创造并抓住创业机会,与第一轮循环的创业资源整合,实现创客团队创新创业模式的第二轮循环迭代。同时,贯彻其中的企业家精神又体现了它的相对独立性和统领性,企业家精神通过创业活动和过程来具体体现[18]。随着团队进一步融合与发展,企业家精神也体现出了与环境的相互适应性,从人过渡到环境,在创业机会识别、创业计划和创业投资中都得以体现[19]。创业团队需要协作进取,比竞争对手率先抓住市场机会,对外部环境的动态变化保持敏感性,同时要更加重视市场机会的开发,这也促使团队处于一个动态的不断成长的状态中,过程如图 2所示。

|

图 2 众创空间“ITEM”融合与循环迭代 (注:虚线代表新一轮的迭代起始。) |

本文以青创迭代创空间两个创客团队为案例研究对象,识别创客团队创新创业过程中的关键环节,构建众创空间创客团队“ITEM”融合与循环迭代模式,并得出以下结论。

第一,创客团队的内部运行有一定规律可循,创业者通过自身经验的积累和对机会的识别形成创意。在寻求足以支撑项目的技术之后将创意变成现实,后期的市场化和推广又给予创业者源源不竭的反馈,促使团队探索项目更新的方向。企业家精神则贯彻始终,体现出与环境的相互适应性。在这个过程中实现团队的融合与迭代,前后逻辑层层递进。

第二,创客团队的融合不是一次循环迭代就可以完成的。针对创客团队内部自我修复进行创新直至产品商业化这一现象,推理持续创业过程应该是种循环迭代的过程,对其内在规律的分析对研究众创空间内部创客团队持续有效发展具有重要的意义。本文通过研究要素之间路径的连接建立起内部交融机制,运用效果推理逐步降低团队创业过程中的不确定性,建立起动态演进的自适应系统。

第三,当前众创空间的建设已经初具规模,但是理论探究远远落后于实践。本文的研究丰富了创客团队的行为研究,通过分析发现创客团队“ITEM”融合与循环迭代模式,揭示创客团队运行的动机与规律。这些发现同时也丰富了众创空间相关理论的内涵,加深了对创客团队、创客培育内在联系的理解。

根据以上结论,本研究的管理启示包括以下两个方面:首先,在识别创客团队“ITEM”融合与循环迭代模式的过程中,创客团队的活动规律是创新内部融合与循环迭代。培育创客时,团队在实践过程中遇到的任何问题都不妨从创意实现、创新技能获取、团队精神和产品制造(创造)环节去深入探索,思考哪些环节是可以改善的。众创空间建设应当以入驻团队的项目发展为中心使命,如何达成这个使命需要空间进一步去细细琢磨。众创空间的筹建主体不同、提供的资源不同,项目的效果差别很大。众创空间需要根据创客创新模式进行科学地规划,制定政策,才能让众创空间的创新创业活动持续有效地进行下去。其次,众创空间作为新型的创新创业平台,强调的是大众参与创新,创业者、初创企业都是众创空间的组成单元,同时也是众创空间的服务对象,团队在空间内的发展也代表着众创空间的价值度。案例研究通过细致分析创客团队的运作模式、团队成员的积极参与过程,能够向创新爱好者有效解读众创。

| [1] | TOOMBS A, BARDZELL S, BARDZELL J. Becoming makers:hackerspace member habits, values, and identities[J]. Journal of Peer Production, 2014(5): 1–8. |

| [2] | 刘志迎, 陈青祥, 徐毅. 众创的概念模型及其理论解析[J]. 科学学与科学技术管理, 2015(2): 52–61. |

| [3] | 王佑镁, 叶爱敏. 从创客空间到众创空间:基于创新2.0的功能模型与服务路径[J]. 电化教育研究, 2015(11): 5–12. |

| [4] | 安德森. 创客:新工业革命[J]. 新华月报, 2014(10): 26–28. |

| [5] | 胡贝贝, 王胜光, 任静静. 互联网时代创业活动的新特点——基于创客创业活动的探索性研究[J]. 科学学研究, 2015(10): 1520–1527. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2015.10.011 |

| [6] | 张亚君. 图书馆创客空间协作建设研究[J]. 大学图书情报学刊, 2015(1): 117–121. DOI: 10.3969/j.issn.1006-1525.2015.01.026 |

| [7] | 陶蕾. 图书馆创客空间建设研究[J]. 图书情报工作, 2013, 57(14): 72–76, 113. DOI: 10.7536/j.issn.0252-3116.2013.14.012 |

| [8] | SCHLESINGER J. Founding a hackerspace[D]. Worcester: Worcester Polytechnic Institute, 2010. |

| [9] | 王子威.众创空间的核心价值在于提供辅助创业服务[N].中国经济导报, 2015-06-11(B07). |

| [10] | 徐思彦, 李正风. 公众参与创新的社会网络:创客运动与创客空间[J]. 科学学研究, 2014(12): 1789–1796. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2014.12.004 |

| [11] | 林祥, 高山, 刘晓玲. 创客空间的基本类型、商业模式与理论价值[J]. 科学学研究, 2016, 34(6): 923–929. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2016.06.016 |

| [12] | 杨绪辉, 沈书生. 创客空间的内涵特征、教育价值与构建路径[J]. 教育研究, 2016(3): 28–33. |

| [13] | PAN S L, TAN B. Demystifying case research:a structured-pragmatic-situational (SPS) approach to conducting case studies[J]. Information and organization, 2011,21(3): 161–176. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2011.07.001 |

| [14] | YIN R K. Case study research:design and methods[J]. The Canadian journal of action research, 2013,14(1): 69–71. |

| [15] | PIETERSE A N, VAN KNIPPENBERG D, VAN DIERENDONCK D. Cultural diversity and team performance:the role of team member goal orientation[J]. Academy of management journal, 2013,56(3): 782–804. DOI: 10.5465/amj.2010.0992 |

| [16] | DYER W G, WILKINS A L. Better stories, not better constructs, to generate better theory:a rejoinder to Eisenhardt[J]. Academy of management review, 1991,16(3): 613–619. DOI: 10.5465/amr.1991.4279492 |

| [17] | 刘志迎, 徐毅, 洪进. 众创空间:从"奇思妙想"到"极致产品"[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015. |

| [18] | 时鹏程, 许磊. 论企业家精神的三个层次及其启示[J]. 外国经济与管理, 2006, 28(2): 44–51. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4950.2006.02.007 |

| [19] | 陈忠卫, 郝喜玲. 创业团队企业家精神与公司绩效关系的实证研究[J]. 管理科学, 2008, 21(1): 39–48. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21