随着现代社会主体、需求的多元化,以合作形式开展社会治理已成为世界性的发展趋势[1]。中国的社会组织近年增长快速,2007—2017年,在民政部登记的组织数量已从38.7万个增长至76.2万个①。除了数量上的迅猛增长,社会组织也在公共服务、政策倡导等领域日益成为政府的得力助手。认识和剖析合作治理的运作机理,有助于进一步理解中国社会转型、社会发展和社会治理的内在逻辑[2]。

① 民政部.2007年、2017年社会服务发展统计公报[EB/OL].[2018-08-02](2019-01-10).http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/?.

如何认识政府与社会组织的合作治理?“国家-社会”的关系是一种有效的认识维度。合作治理呈现了政府与社会组织间的非冲突性互动[3]。两者关系的内涵究竟为何?何者占据主导地位、承担支配角色?是“行政吸纳社会”[4]抑或“共生式发展”[5]?政府与社会组织如何及为何作出合作治理的行为选择,这个选择又将产生怎样的影响?这些都成为学者们研究和争论的焦点[6-7]。既有文献着重揭示特定的合作治理关系形态或特征,但多是碎片化的认识。或是描述某一类关系形态;或者评判某一种作用方式,并假定采取合作治理的手段和方式是应当、有效的。而这些缺少整体性、框架性的认识和剖析,尤其忽略了对失效的合作治理现象及原因的探讨和反思。

本文以国家-社会二元论为观察视角,梳理合作治理中政府与社会组织的角色定位及关系形态,呈现合作治理的结构内涵及运作机制。以角色定位、关系形态及治理成效三个维度作为分析框架,梳理政府与社会组织合作治理的相关研究,形成对此的整体性认识。首先,我们将讨论合作治理中政府与社会组织各自的职责角色;其次,论述合作治理主体间的关系,既关注政府、社会组织的能力与作用,也阐释其互动形态、关系模式等;最后针对合作治理失效的困境,分析影响治理效果的因素。

依据社会组织的成立方式,我们将社会组织划分为官办和草根(NGO)两类,其成立和运作方式分别为自上而下和自下而上两条路径[8-9]。不少学者将草根类同于未在民政部门登记、不具有合法身份的社会组织[3, 10-11];但合作治理语境正是对国家社会关系的调整,呈现着政府与社会组织关系转变。因而本文以合作治理情境下,更为关键和重要的社会组织发展路径问题为标准,界定两种类型的社会组织。

一、合作治理中的政府、社会组织角色 (一) 合作治理中的政府角色“治理”一词最早由M.Polanyi提出,他将自发、多中心秩序的论述引入科学发展、经济进步与自由的讨论中[12]。R.A.Dahl则从“多元政治”(polyarchy)的角度拓展了这一概念,讨论了多元主义在民主领域的意义和价值[13]。E.Ostrom通过对公共池塘资源(public pool resources)治理的制度框架、美国地方公共服务供给改革等进行讨论,提出并逐步发展了多中心(polycentricity)治理理论[14]。

治理理论的提出适应于学界调整政府角色的讨论。一部分学者认为政府应当向地方和社会分权,下放公共权力,实现公权力行使的多元参与。他们关注权力的分散、权力主体的转移及公共权力的行使等问题,而这个过程必然需要调整政府与社会组织、第三部门、私营企业、公民等主体的关系[15]。另一部分学者则更强调政府将公共权力和公共责任共同向社会转移,认为要为公民、社会让渡和提供更为宽阔的行为空间。政府的直接参与者和主导者角色,被渐进地弱化为间接参与者和统筹、监督者[16]。政府治理角色的转变,意味着治理主体间关系、权力结构的转型。通过梳理合作治理中政府的角色内涵、职责承担及转变,既能深化对合作治理发展的剖析,也能加强对治理主体间关系和社会治理变迁的认知。

1.公共权力分散与职责承担

在分析政府的职责范围时,治理理论主张减少政府的直接干预(rolling back),强调政府向社会让渡空间,通过购买、外包等方式将市场竞争引入治理过程,利用市场机制的自主运作提高公共服务供给和公共行政效率。一部分学者关注治理中的政府角色转变,政府被视为以“支持者”“协调者”的身份介入公共领域、参与公共治理。但政府并非简单地不作为,而是要在治理主体间难以达成有效沟通或产生矛盾无法自我解决的情况下发挥作用;它仍然需要行使自身的公共职责,承担公共裁决[17]。另一部分学者更强调公共权力转移中,各主体行为边界的划分。当公共权力从政府向社会主体转移时,即在政府向社会赋权的过程中,频频出现社会对公共权力承接真空等问题;即社会未能具备足够的能力承接公共权力,独立开展社会治理和管理[18],且这一状况在新兴的社会组织中更为突出。此外,多元主体的合作治理也带来治理“碎片化”等问题[19],多元主体间难以形成合力推进社会治理进程。

基于这些实践困境,政府的“元治理”价值逐渐被学界重新认识。通过行政改革的“整体性治理”,政府体制内部的整合和统一,可促进治理活动效率和效益的提升,提高治理的有效性[20]。政府机构和职能的整合,是解决治理“碎片化”带来的社会关系破碎、社会矛盾冲突加剧、管理真空状态等问题的重要方式和手段[21]。这一“整体性治理”的实现涉及政府政策工具的运用,需要通过建构政策制定、执行的“政策网络”,以网络化的管理和信息、资源沟通,整合相关主体关系及其行动来提高行政效率[22]。治理过程中网络化工具的运用,成为近期研究和讨论的重要议题[23]。在政府治理角色转变的语境下,如何调整政府与社会主体间的关系,实现合作治理的有效性等,既有研究已为深入讨论提供了观察视角和基础。

2.作为统筹与监督者的政府

随着社会组织参与合作治理的深入,政府如何转变治理角色、如何实现多元治理主体间的权责界分、如何实现合作治理的有效性等成为讨论的重点。政府作为公共权力的核心载体,首先要以“统筹者”的身份规划社会治理格局[24-25];其次,作为“监督者”又要履行公共职责,致力于提高公共政策的有效性[26]。这些讨论都集中于政府的统筹和监督职责,这在对实践问题的分析中尤为突出。在政府购买服务的研究中,政府监督和监管的职责被强调,政府既要通过平等合作和社会组织共同推进社会治理,又要从大局着眼有序推进治理进程[27]。政府在参与社会治理,尤其是参与社区治理的过程中,往往更需要承担起政策制定者、社区建设规划者的角色。政府与社区居委会的关系、政府扶持社区居委会建设的做法等,都影响着政府与参与治理的社会组织间关系内涵[28]。在多元主体参与的公共危机治理情境中,政府的宏观调控、社会组织作为“联动伙伴”及两者互动都会影响社会治理的有效性[29-30]。

(二) 合作治理中社会组织的角色面对政府失灵和市场失灵的治理困境,社会组织作为替代者出现并发展,Giddens将社会组织参与治理视为解决公共问题的“第三条道路”[31]。政府通过服务购买将社会组织引入社会治理领域,这一选择基于社会组织三个层面的特殊属性,即专业性、社会性和非营利性。首先,社会组织具有专业性,它能够弥补特定服务领域中政府专业知识和能力的不足,提供专业和高质量的公共服务。其次,社会组织具有较强的社会性,能代表社会表达诉求,更易于得到社会的支持和认同。此外,社会组织参与能够有效降低治理成本,减少治理中的机会主义行为,降低谈判、监督和执行等交易成本。

社会组织的特殊属性如何影响其在合作治理中的角色承担?它们是必然有效的吗?什么因素影响社会组织在合作治理中的角色和治理成效?我们认为,社会组织参与的合作治理并不是必然有效的,它们在知识立场、关系网络、行动路径和行动策略上可能存在偏离。尽管社会组织具有专业性、社会性和非营利性,但社会组织以何种程度深入到治理进程,其自由裁量权范围与政府既有权责边界如何划分等,都将影响社会组织作用的发挥、合作治理的成效。就社会组织管理的宏观制度环境而言,组织发展的半专业化处境和弱自由裁量权始终是研究的热点;其自身发展的不足和缺失,也被视为导致合作治理多方不满困境的源头[32]。但本文的讨论聚焦于微观和中观层面的社会组织合作治理角色与治理成效,因而暂不论述制度、政策等宏观环境因素的影响。

1.知识立场和关系网络的精英化

在合作治理中,社会组织的知识立场相对当地社会是精英化的。一方面社会组织尤其是专注环保问题的社会组织,其目标制定源于国际经验,在具体的社区实践中未必具备直接推行的社会、技术基础[33]。因此社会组织拥有的是科学化、体系化、可复制的知识体系,但往往与特殊性强、灵活变动和碎片化的地方知识存在隔阂。另一方面社会组织所依托的社区关系网络是由精英主导的。多元主体参与的社会治理项目,其推进多由基层政府指导和社会组织协助,并依靠物业、业主委员会等具体落实。小区居民作为政策宣传和动员的对象往往处于被动认知和接受的位置,他们与社会组织间的联系往往是松散脆弱的。但是社会组织宣传和倡导工作开展的有效性,必然建立在小区居民的信任与认可之上[34]。作为外来服务供给方,取得地方社会对供给身份的信任、服务能力的认可等,是社会组织参与社会治理最为必要也最为困难的环节,需要时间的积累和实践的磨合[35]。而这一长期性的扎根工作,正是众多社会组织所欠缺的。

2.资源偏好与策略性行为选择

在治理活动的开展中,社会组织的治理资源往往依赖于政府。尽管社会组织不以营利为目的,但资源要素仍然是影响其行为选择的重要因素[36];这一影响在草根社会组织中更为显著[37]。实践中,来自政府的资源往往成为社会组织更为偏好的选项,这不仅是因为政府的资源相比其他主体更为丰富和稳定[38],还因为由政府作为项目资源的供给方能使社会组织更为顺利地进入社会治理场域、接触服务对象[39]。

在公共服务供给中,社会组织的行动路径和行为选择是策略性的。尽管政府与社会组织合作开展治理活动,但治理目标的设定、治理进程的推动、项目把控和不同主体间的联络等,仍然受到基层政府的选择偏好、行政压力等因素的制约。这一方面是因为社会组织的生存和发展空间在政府的管控之下,另一方面如何处理与政府间关系、获取更大的生存和发展空间,是影响社会组织策略选择的关键因素[40]。因此当治理政策目标与社会要求不一致时,社会组织更倾向将政府的政策要求置于重要位置,选择以策略化手段完成政府的政策目标和要求[41-42]。

二、合作治理中的政府、社会组织关系在合作治理情境中,政府与社会组织各自承担特定的治理角色,差异的角色内涵和特征呈现着迥异的治理主体关系与结构;而不同的主体间关系和治理结构,也影响着治理主体的职责承担和治理成效的发挥。在国家-社会二元视角下,合作治理的政府、社会组织关系主要包括“政府或社会组织主导的合作治理”“政府与社会组织互构的合作治理”两种类型。以下,本文就这两种关系类型作进一步论述。

(一) 政府或社会组织主导的合作治理社会组织和政府间的非冲突性关系,是社会治理中更为普遍和重要的关系形态,成为学者关注的重点。双方关系的非冲突性既表现为政府主导模式下,政府对社会组织的控制和支持;也表现为社会组织主导模式下,社会组织的能动性。政府对社会组织的控制,是影响两者关系的关键因素。政府作为公共权威的掌控者,吸纳社会组织,开展社会治理[4];但这不单是政府意图性的结果,它发生于行政、权力结构的运作逻辑中。政府购买服务的过程也是政府嵌入社会的过程,它蕴含着一种新型的国家和社会关系:政府居于主导地位,将社会引入治理,能够直接介入社会组织、维持对社会的控制;但随着社会组织参与治理的深入,政府主导者角色的内涵也正发生变化[43]。合作治理既能强化传统的国家与社会关系,又塑造了政府与社会组织关系新的可能性。政府对社会组织控制力的强弱和形式,将影响合作治理中政府与社会组织各自的角色承担,并进一步塑造治理主体间的关系和治理结构。

政府的支持,对合作治理的实现是关键和必要的。一方面,政府需要为多元社会主体的参与提供互动平台,保证合作的有效开展[44]。社会组织作为社会主体,其参与社会治理所需的公共权威在很大程度上也源于政府赋予[45],因而政府需要通过分权等方式,向社会组织提供公共权力行使的合法性。另一方面,政府需要供给公共资源以保障合作治理项目的顺利开展和有效运作[46]。这里的政府更倾向于以“指导者”的身份参与到社会培育的过程中,在社会组织力量相对弱小的时候引导能力的建构。但是就合作治理而言,针对公共权力的转移和承接、多主体间关系实质的讨论等都略显薄弱。

另一部分学者关注社会组织的能动性,认为社会组织能够采取策略性行为,获取自身的发展空间并影响政府。政府与社会组织的关系具有“非协同性”。差异的组织架构和制度体系,使得不同的政府部门、层级在处理与社会组织关系时会采取不同的行为策略。这一政策执行逻辑的差异为社会组织提供了多元的可能性和机会,社会组织需要鉴别和应对这一差异,尽可能地争取自身合理的发展空间[47]。其中“做加法”是社会组织重要的策略选择之一[48],合作治理情境中的社会组织,更倾向于选择和完成“锦上添花”的治理任务,优先获取政府的认可和信任,并策略性地调整、安排自身发展的方向和目标。

此外,合作治理中的社会组织作为政府与社会的枢纽,还发挥着协调沟通、矛盾化解的作用[5]。社会组织所具有的特殊知识体系,使其在特定治理活动中能有效弥补政府治理能力和角色的缺失,如在扶贫、慈善、社会救助等具备强专业性的实践领域能与政府实现角色互补[49-50]。而实践中基层政府与社会组织的合作还形成了其特定的合作机制,如“借道”机制等,以社会组织为中介和联结开展治理活动;由此也形成了特定的政府与社会组织合作的治理模式,解决特殊制度、政策环境下的治理困境[51]。

(二) 政府与社会组织互构的合作治理在讨论合作治理中的政府、社会组织时,不少学者认为双方是相互影响、相互建构的,因而关注两者间互动关系及模式等。依据合作治理中政府与社会组织关系的倾向性,双方关系可划分为“共生”[5]和“非对称依赖”[52]两种类型。前者突出合作治理是双方相互需要的共同行为选择;这一关系形态中,政府与社会组织作为合作伙伴[53],以促进公共利益最大化为目标进行平等合作、共同治理。后者侧重其非对称属性,如资源要素等会影响两者各自参与合作治理的范围和深度,从而形成差异的合作治理结构。其中,政府社会治理的控制权分配与调整,社会组织反诉政府的空间范围、反诉能力及其对治理的影响等,都影响着治理中政府与社会组织关系形态的内涵与发展[7]。

草根社会组织作为社会自生、自发的社会组织,在自身能力建设及影响力方面,相对其他组织形式都显得更为薄弱。因而,合作治理中的草根社会组织更可能与某个下级政府或特定的政府部门,形成脆弱、偶然的“权益共生”关系,从而策略性地获得自身的生存空间[3]。在草根社会组织的策略选择中,利益要素是不容忽视的关键影响因素,政府与社会组织间的“利益契合”程度越高,双方合作治理“共生”的空间越大、可能性越强[54]。

相对于共生关系,依附关系更强调治理主体间对于特定要素、组织模式的完全依赖[55]97-100。在公共服务供给中,与政府合作的企业、社会组织都呈现对政府信息网络、组织架构的依赖性,以之为生产和社会活动开展的基础[56]。类似的状况也发生在国际社会组织与地方政府的合作治理项目中,具有标准化和成熟治理模式的国际社会组织,同样被地方政府形塑,逐步成为单纯的出资方[57]。

政策倡导和公共服务是政府与社会组织主要的合作领域[58]。首先,政府的行政干预和资金资助会影响社会组织[46],基层政府偏好、管理手段、资源供给方式等也是重要的影响因素[59]。但这并不意味着社会组织只是被动地接受政府要求,受制于政府;管控下的社会组织往往对机会更为敏感,也更倾向于发掘和强化其中的积极因素[58]。当政府参与政策倡导等治理过程时,社会组织会采取策略性的手段处理与政府的关系,如通过“软化(softer)”的方式,尽量发挥自身优势[60]。

三、合作治理的失灵与影响因素政府与社会组织的合作治理,不论是政府或社会组织主导,还是政府与社会组织互构的治理关系,都不意味着社会治理的必然有效。合作关系是这种治理形式的载体、特征,但善治才是核心目的。从合作关系到治理绩效之间,还存在着诸多影响因素,对这些影响因素的分析,有利于认识合作关系的具体实践过程,推动实现合作治理的预期绩效。对这些影响因素的分析,学界一般是从治理失败的案例中进行总结。

(一) 偏离社会的合作治理在公共服务的供给中,社会组织与社会并非必然一致。这种不一致主要表现在两个方面:一方面在治理角色的定位上,社会组织与社会的服务对象间可能存在偏差。社会组织在承担公共服务供给、参与社会治理的过程中,在治理目标、对治理的认知、实施治理的手段等维度与社会主体间存在隔阂甚至是背离[61];尤其在涉及利益、权利等问题时,双方关系常常具有冲突性。另一方面在治理目标的选择、实施治理的手段、对治理的认知等维度,社会组织和社会之间本就存在偏差。在治理目标的选择上,社会组织更倾向于长远、整体性的目标定位;社会民众则更关注实用性和功利性,考量对生活的直接影响[62]。因而在评估治理风险、利益关系和治理成效时,社会组织和社会民众间的评判标准是不一致的。如短期治理成本对于服务对象而言,是关乎切身利益的关键影响因素;但对于社会组织的长远规划而言,短期成本可以被长期收益所抵消,是值得和应当付出的代价;这一差异使双方可能作出冲突性的选择[63]。

并且,社会组织与地方社会、服务对象之间各自拥有一套知识体系。作为外来知识精英的社会组织,既需要通过了解当地社会结构、行为规范等地方知识和文化,改造自身体系化、规范化的知识结构[33],也需要通过渐进、直接的服务实践,获取地方社会、服务对象的认同,并建立与地方的信任关系、扎根地方社会[35]。政府与社会组织合作开展社会治理的目的,并非简单落地治理活动、完成治理项目、赋权社会,更是为了解决社会问题,提高社会生活质量和水平;但既有的合作治理进程往往弱化了对这一核心问题的关注。

(二) 依赖政府的合作治理政府与社会组织的合作治理,在治理目标、治理手段的选择上都凸显了对政府的依赖性和倾向性,社会的意愿和实际需求被相对弱化。究其原因,有以下三种:

第一,在生存、发展空间上,社会组织受到政府的限制和管控。在实际治理情境中社会组织相对于政府是弱势和边缘化的,也难以具有实质的社会影响力[64]。社会组织以政策目标的完成为行动目标,常被视为政府部门职能的延伸和弥补而存在,因而难以打破既有行政体制对接社会的障碍;草根社会组织因其由社会自发产生的特殊身份,被认为更可能与社会主体建立亲近关系,更便于了解社会需求和对接社会主体[65]。但是与政府合作的社会治理经历,也往往使草根社会组织易于丧失独立性和自主性,逐步被政府所吸纳,疏离社会[66]。

第二,社会组织参与社会治理的空间是被限定和管控的。与社会组织合作并引导社会组织参与治理,是政府特定情境下的特殊治理需求,是短期的、有边界的。其目的在于稳固基层政府在地方社会治理中首要的、决定性的地位[67]。社会组织需要在政府所限定的框架范围之内选择活动方式和采取行动,满足政府的治理需要并弥补其缺失,因此处于辅助和被需要的位置。

第三,社会治理资源的来源是有限的。为获取更优质的资源,社会组织更倾向于选择与政府合作,从政府项目中获取治理资源;因而相应地从政府的治理目标出发供给公共服务,满足政府需求和目标的设定[41]。这一行为偏好和合作路径意味着实际的社会需求被相对弱化。特别对于中国倡导的环保社会组织而言,从政府获取资源以及得到政府的关注和认可,有助于其更快地进入社会治理领域,更顺利地接触服务对象,并且获得来自政府的更为稳定、充足的治理资源,也能够提升服务的质量和社会治理成效[39]。

从上我们可以看出,组织目标和政府资源都对合作治理的绩效构成了重要影响。这是分属不同类型的因素:一个是组织要素,另一个是行动机会。它们分别对应不同的领域和对象:一个是社会组织的自身能力,另一个是实践的社会结构。若进一步探讨这两种要素的关系,可以看到它们可能构成相互影响的矛盾关系。一方面政府是社会治理的首要主体,对社会组织发挥作用有着重要影响;政府要积极鼓励和培育社会组织,提供资源和活动机会助其成长。另一方面,过多的政府资源会形成“资源依赖”的问题,使得社会组织的作用偏离预期。因此,政府资源的有效配置,引导社会组织围绕特定目标提升能力,展开实践,形成合作治理的有效供给结构,应成为合作治理关注的重点。

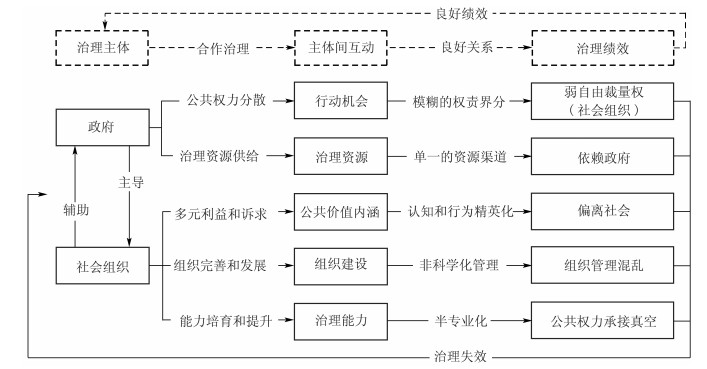

四、结论与思考综上,建立和营造社会组织与政府的良好关系,既是培育和发展社会组织的前提条件,也是实现合作治理良好绩效的必备要件。政府公共权力向社会转移和分散,伴随着政府治理角色从管控者向统筹者、监督者的转型,也意味着政府与社会组织关系的转化。作为多元社会利益和社会诉求代表的社会组织,需要恰当地处理和维系与政府的关系。图 1呈现了合作治理中政府与社会组织关系结构的内涵。首先,政府作为社会治理的主导者,扶持和发展社会组织;社会组织作为辅助者参与社会治理。其次,在政府与社会组织关系的影响因素中,行动机会、治理资源、公共价值内涵、组织建设、治理能力等都塑造着双方关系的形态及互动模式,影响着合作治理绩效。在此基础上,合作治理要素、条件的缺失和不足,会造成政府与社会组织间的矛盾,进一步制约治理绩效,形成治理失效的状况;反之,合作治理要素、条件的充分完备,可促使政府与社会组织形成良好的关系,产生良好的合作治理绩效。

|

图 1 合作治理中的政府与社会组织关系结构图 |

合作治理良好绩效的实现涉及诸多隐性条件和要素,这些条件和要素的完善与提升需纳入社会结构中予以考量;这是合作治理存在的结构性问题,能直接影响合作治理的绩效结果。其中,保护社会组织自身的公共性价值、引导社会组织自身能力的提升,是最为重要和关键的两个要素。发展时间短、组织结构不完善、治理能力薄弱的社会组织,在参与社会治理并与政府互动合作的过程中,易受到多元价值、关系的影响,从而作出偏离自身公共性价值的行为选择。我们需要关注并深入认识这一问题,有意识地保护社会组织所具有的特殊性、公共性价值,更要引导社会组织加强自身的建设,培养和提升其治理能力;从内外两个维度共同促进合作治理良好绩效的实现,推动社会组织的长效发展。

合作治理是社会治理转型的必然趋势,也是理解社会的转型发展、政府与社会关系变迁的重要维度。通过国家-社会关系的二元视角,我们呈现了合作治理的发展逻辑、运作机制,剖析合作治理绩效的影响因素及实现良好绩效的条件,以此形成对合作治理更为完整的认知,推动相关研究的深入。

| [1] | BROWN T L, GONG T, JING Y. Collaborative governance in mainland China and Hong Kong:Introductory essay[J]. International public management, 2012,15(4): 393–404. |

| [2] | 敬乂嘉. 合作治理:历史与现实的路径[J]. 南京社会科学, 2015(5): 1–9. |

| [3] | 纪莺莺. 当代中国的社会组织:理论视角与经验研究[J]. 社会学研究, 2013(5): 219–241. |

| [4] | 唐文玉. 行政吸纳服务——中国大陆国家与社会关系的一种新诠释[J]. 公共管理学报, 2010, 7(1): 13–19. |

| [5] | 王清. 项目制与社会组织服务供给困境:对政府购买服务项目化运作的分析[J]. 中国行政管理, 2017(4): 59–65. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2017.04.10 |

| [6] | 黄晓春. 当代中国社会组织的制度环境与发展[J]. 中国社会科学, 2015(9): 146–164. |

| [7] | 徐盈艳, 黎熙元. 浮动控制与分层嵌入——服务外包下的政社关系调整机制分析[J]. 社会学研究, 2018(2): 115–139, 24. |

| [8] | 李朔严. 政治关联会影响中国草根NGO的政策倡导吗?——基于组织理论视野的多案例比较[J]. 公共管理学报, 2017, 14(2): 59–70, 155. |

| [9] | 邓国胜. 中国草根NGO发展的现状与障碍[J]. 社会观察, 2010(5): 14–15. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3171.2010.05.004 |

| [10] | 张紧跟, 庄文嘉. 非正式政治:一个草根NGO的行动策略——以广州业主委员会联谊会筹备委员会为例[J]. 社会学研究, 2008(2): 133–150. |

| [11] | 陈为雷. 从关系研究到行动策略研究——近年来我国非营利组织研究述评[J]. 社会学研究, 2013(1): 228–240. |

| [12] | POLANYI M. The logic of liberty:reflections and rejoinders[M]. London: Routledge, 1953. |

| [13] | DAHL R A. Polyarchy:participation and opposition[M]. New Haven: Yale University Press, 1973. |

| [14] | OSTROM E. Public entrepreneurship:a case study in ground water basin management[M]. Los Angeles: University of California, 1965. |

| [15] | STOKER G. Theory and urban politics[J]. International political science review, 1998,19(2): 119–129. DOI: 10.1177/019251298019002003 |

| [16] | MCGINNIS M D, Ostrom E. Reflections on Vincent Ostrom, public administration, and polycentricity[J]. Public administration review, 2012,72(1): 15–25. |

| [17] | SCHARPF F W. Games real actors could play:positive and negative coordination in embedded negotiations[J]. Journal of theoretical politics, 1994,6(1): 27–53. DOI: 10.1177/0951692894006001002 |

| [18] | 吴晓林, 郝丽娜. "社区复兴运动"以来国外社区治理研究的理论考察[J]. 政治学研究, 2015(1): 47–58. |

| [19] | 肖亚雷. 碎片化的共识与合作治理重构[J]. 东南学术, 2016(3): 55–61. |

| [20] | PERRI 6, LEAT D, SETZLER K, et al. Towards holistic governance:the new reform agenda[M]. Nen York: Palgrave, 2002. |

| [21] | 李强, 葛天任. 社区的碎片化——Y市社区建设与城市社会治理的实证研究[J]. 学术界, 2013(12): 40–50. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1698.2013.12.004 |

| [22] | ALBRECHTS L, LIEVOIS G. The Flemish diamond:urban network in the making?[J]. European planning studies, 2004,12(3): 351–370. DOI: 10.1080/0965431042000195038 |

| [23] | MCGUIRE M. Collaborative public management:assessing what we know and how we know it[J]. Public administration review, 2006(66): 33–43. |

| [24] | 范永茂, 殷玉敏. 跨界环境问题的合作治理模式选择——理论讨论和三个案例[J]. 公共管理学报, 2016(2): 63–75. |

| [25] | LAM W F. Institutional design of public agencies and coproduction:a study of irrigation associations in Taiwan[J]. World development, 1996,24(6): 1039–1054. DOI: 10.1016/0305-750X(96)00020-4 |

| [26] | DENHARDT R B, DENHARDT J V. The new public service:an approach to reform[J]. International review of public administration, 2003,8(1): 3–10. |

| [27] | 苟欢. 多中心治理视野下公共服务供给机制的改善——以N市J区政府购买居家养老服务为例[J]. 四川理工学院学报(社会科学版), 2013, 28(5): 19–23. |

| [28] | 花蕾, 徐建邦. 城市社区治理中的政府角色研究[J]. 东北财经大学学报, 2008(3): 46–49. DOI: 10.3969/j.issn.1008-4096.2008.03.011 |

| [29] | 夏志强. 公共危机治理多元主体的功能耦合机制探析[J]. 中国行政管理, 2009(5): 122–125. |

| [30] | 王光星, 许尧, 刘亚丽. 社会力量在应急管理中的作用及其完善——以2009年部分城市应对暴雪灾害为例[J]. 中国行政管理, 2010(7): 67–69. |

| [31] | GIDDENS A. The third way:the renewal of social democracy[M]. Cambridge: Polity, 2013. |

| [32] | 黄晓星, 熊慧玲. 过渡治理情境下的中国社会服务困境:基于Z市社会工作服务的研究[J]. 社会, 2018(4): 133–159. |

| [33] | BRIGGS J, SHARP J, YACOUB H, et al. The nature of indigenous environmental knowledge production:evidence from Bedouin communities in southern Egypt[J]. Journal of International development:the Journal of the development studies association, 2007,19(2): 239–251. |

| [34] | JOHN P. The contribution of volunteering, trust, and networks to educational performance[J]. Policy studies journal, 2005,33(4): 635–656. DOI: 10.1111/psj.2005.33.issue-4 |

| [35] | SERSHEN S, RODDA N, STENSTRÖM T A, et al. Water security in South Africa:perceptions on public expectations and municipal obligations, governance and water reuse[J]. Water S A, 2016,42(3): 456–465. DOI: 10.4314/wsa.v42i3.11 |

| [36] | HSU C L, JIANG Y. An institutional approach to Chinese NGOs:state alliance versus state avoidance resource strategies[J]. The China quarterly, 2015(221): 100–122. |

| [37] | PENG Q. Grassroots NGOs and their strategic alliances with the Chinese state: a case study in Guangzhou[D].Hong Kong: (Thesis)University of Hong Kong, 2017. http://hub.hku.hk/handle/10722/240682 |

| [38] | BAR-NIR D, GAL J. Who has the power?The role of NPOs in local authorities[J]. Voluntas:international journal of voluntary and nonprofit organizations, 2011,22(1): 1–25. DOI: 10.1007/s11266-010-9144-6 |

| [39] | LI H, LO C W H, TANG S Y. Nonprofit policy advocacy under authoritarianism[J]. Public administration review, 2017(1): 103–117. |

| [40] | VAN SLYKE D M. Agents or stewards:using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship[J]. Journal of public administration research and theory, 2007,17(2): 157–187. |

| [41] | SALMENKARI T M. Encounters between Chinese NGOs and the state:distance, roles and voice[J]. Issues and studies, 2014(50): 35. |

| [42] | HSU J Y J, HASMATH R. A maturing civil society in China? The role of knowledge and professionalization in the development of NGOs[J]. China information, 2017,31(1): 22–42. DOI: 10.1177/0920203X16676995 |

| [43] | 管兵. 竞争性与反向嵌入性:政府购买服务与NGO发展[J]. 公共管理学报, 2015(3): 83–92. |

| [44] | SORENSEN E. Metagovernance:the changing role of politicians in processes of democratic governance[J]. The American review of public administration, 2006,36(1): 98–114. |

| [45] | BARDHAN P. Decentralization of governance and development[J]. Journal of Economic perspectives, 2002,16(4): 185–205. DOI: 10.1257/089533002320951037 |

| [46] | 党秀云. 公共治理的新策略:政府与第三部门的合作伙伴关系[J]. 中国行政管理, 2007(10): 33–35. DOI: 10.3782/j.issn.1006-0863.2007.10.010 |

| [47] | 黄晓春, 嵇欣. 非协同治理与策略性应对——NGO自主性研究的一个理论框架[J]. 社会学研究, 2014(6): 98–123. |

| [48] | 姚华. NGO与政府合作中的自主性何以可能?——以上海YMCA为个案[J]. 社会学研究, 2013(1): 21–42. |

| [49] | 陈潭. 第三方治理:理论范式与实践逻辑[J]. 政治学研究, 2017(1): 90–98. |

| [50] | 肖莎. 社会组织在社会救助事业中的参与:合作与互动[J]. 经济体制改革, 2010(6): 164–168. |

| [51] | 黄晓春, 周黎安. 政府治理机制转型与社会组织发展[J]. 中国社会科学, 2017(11): 118–138. |

| [52] | 徐宇珊. 非对称性依赖:中国基金会与政府关系研究[J]. 公共管理学报, 2008, 5(1): 33–40. |

| [53] | 郑苏晋. 政府购买公共服务:以公益性非营利组织为重要合作伙伴[J]. 中国行政管理, 2009(6): 65–69. |

| [54] | 江华, 张建民, 周莹. 利益契合:转型期中国国家与社会关系的一个分析框架——以行业组织政策参与为案例[J]. 社会学研究, 2011(3): 136–152. |

| [55] | 康晓光. 依附式发展的第三部门[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011. |

| [56] | 王清. 依附式协作供给:城市公共物品供给机制创新——以X街道办为例[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2014, 43(1): 61–68. |

| [57] | 郭占锋. 被动性"入场"与依附性"运作":对一个国际NGO在中国工作过程的社会学分析[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2012, 29(1): 51–60. DOI: 10.3969/j.issn.1009-508X.2012.01.005 |

| [58] | GUO C, Zhang Z. Understanding nonprofit advocacy in non-western settings:a framework and empirical evidence from Singapore[J]. International journal of voluntary and nonprofit organizations, 2014,25(5): 1151–1174. DOI: 10.1007/s11266-014-9468-8 |

| [59] | TEETS J C. Let many civil societies bloom:the rise of consultative authoritarianism in China[J]. The China quarterly, 2013(213): 19–38. |

| [60] | VERSCHUERE B, Corte J D. Nonprofit advocacy under a third-party government regime:cooperation or conflict?[J]. International journal of voluntary and nonprofit organizations, 2015,26(1): 222–241. DOI: 10.1007/s11266-013-9427-9 |

| [61] | LIU Q, WANG R Y, DANG H. The hidden gaps in rural development:examining peasant-NGO relations through a post-earthquake recovery project in Sichuan, China[J]. The China quarterly, 2018(233): 1–21. |

| [62] | BRIGGS J. The use of indigenous knowledge in development:problems and challenges[J]. Progress in development studies, 2005,5(2): 99–114. DOI: 10.1191/1464993405ps105oa |

| [63] | DE SARDAN, J P O. Peasant logics and development project logics[J]. SociologiaRuralis, 1988,28(2): 216–226. |

| [64] | YANG K M, ALPERMANN B. Children and youth NGOs in China:social activism between embeddedness and marginalization[J]. China information, 2014,28(3): 311–337. DOI: 10.1177/0920203X14554350 |

| [65] | HSU J Y J, HSU C L, HASMATH R. NGO strategies in an authoritarian context, and their implications for citizenship:the case of the people's republic of China[J]. Voluntas:international journal of voluntary and nonprofit organizations, 2017,28(3): 1–23. |

| [66] | BETLEY R, ROSE P. Analysing collaboration between non-governmental service providers and governments[J]. Public administration and development, 2011,31(4): 230–239. DOI: 10.1002/pad.613 |

| [67] | CLARKE S E. Local place-based collaborative governance:comparing state-centric and society-centered models[J]. Urban affairs review, 2017,53(3): 578–602. DOI: 10.1177/1078087416637126 |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21