2. 华南理工大学 现代服务业研究院, 广东 广州 510006

2. Institute of Modern Service Industry, South China University of Technology, Guangzhou 510006, Guangdong, China

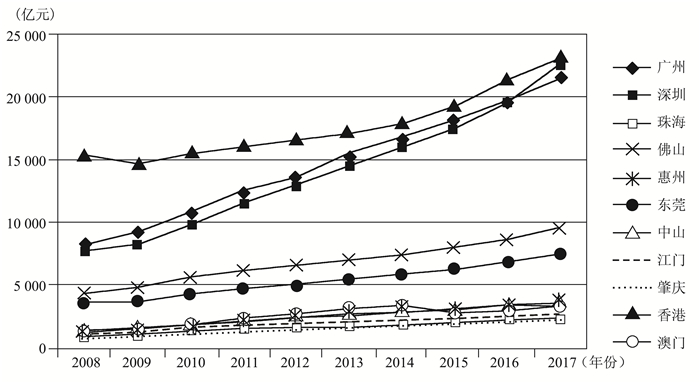

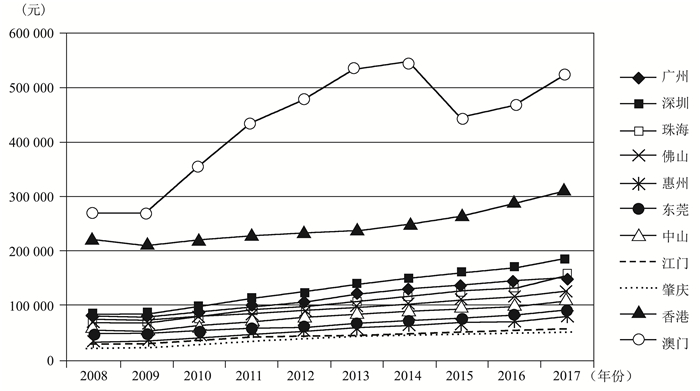

粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市(以下简称珠三角九市),是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一①,也是目前我国发展规划战略层面最高的局域之一。2017年,粤港澳大湾区的地区生产总值达到10.3万亿元人民币,较2016年同比增长10.16%;人均地区生产总值15.6万元人民币。图 1和图 2分别描绘了粤港澳大湾区2008—2017年的GDP和人均GDP的增长情况。可以清楚看到,香港、广州和深圳的经济发展总量和发展速度均位居前三,深圳在2017年超过广州;澳门、香港和深圳的人均GDP位居前三,澳门的经济总量虽然不高,但人均GDP却位居第一,且远高于其他地区。

|

图 1 粤港澳大湾区各城市的GDP(2008—2017年) |

|

图 2 粤港澳大湾区各城市的人均GDP(2008—2017年) |

① 中共中央国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》[EB/OL].(2019-02-18)[2019-03].http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/18/content_5366593.htm#1.

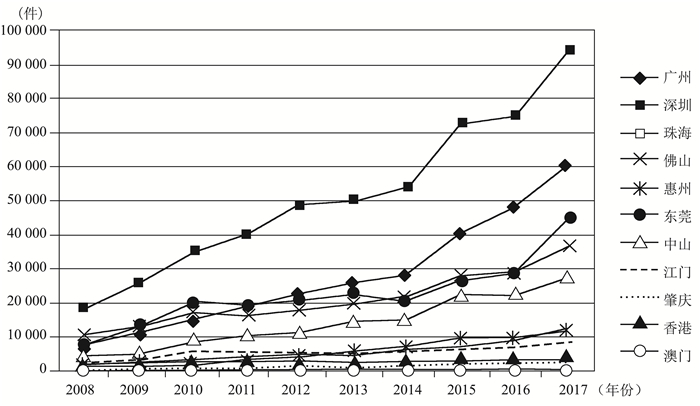

粤港澳大湾区是我国科技创新资源最集中、创新发展实力最强的区域之一,也是新兴产业发展最活跃的区域之一。创新平台方面,粤港澳大湾区目前有4个国家创新型城市(深圳、广州、佛山和东莞)、2个国家自主创新示范区(深圳国家自主创新示范区和珠三角国家自主创新示范区)、25个国家工程研究中心。粤港澳大湾区有高等学校173所,其中世界排名前300强的学校有7所①;这些高校不仅提供了坚实的研究力量和基础,也培养了大量的创新人才。其中,2017年广东省本科招生27.6万人,授予学位数24.3万人,每100 000人平均在校生(高等学校)达到2 454人。创新投入方面,粤港澳大湾区的研发投入强度领先全国。如深圳市2017年全社会研发投入920亿元,占GDP比重达到4.13%,接近全球最高水平;广州市2017年全社会研发投入537亿元,占GDP比重2.5%;香港2017年全社会研发投入212.8亿港元,占GDP比重0.8%②。高新技术企业方面,粤港澳大湾区在企业数量、从业人员和产值方面也均保持领先。如深圳市2017年高新技术企业数量为10 973万个,从业人员为205.85万人,高新技术企业年度总收入达2.33万亿元;广州市2017年高新技术企业数量为8 678个,从业人员为92.05万人,高新技术企业年度总收入达1.02万亿元。在专利授权方面①,粤港澳大湾区在数量和增长速度上也保持了较高和较快的水平。图 3描绘了粤港澳大湾区2008—2017年专利授权量的发展情况。2017年,专利授权量最高的五个城市为深圳、广州、东莞、佛山和中山,分别为9.42万件、6.02万件、4.52万件、3.68万件和2.74万件;相对2016年增长速度分别为25.6%、24.6%、58.3%、28.0%和24.0%。相较而言,珠三角九市数量和增速较高,港澳地区相对较低。值得关注的是,深圳市的专利授权数量遥遥领先,远远高于排名第二的广州;澳门和香港的专利授权数量增长幅度不明显。

|

图 3 粤港澳大湾区各城市的专利授权量(2008—2017年) |

① 根据2018世界大学学术排名,按照榜单排名依次为:中山大学、香港大学、香港中文大学、香港城市大学、华南理工大学、香港理工大学、香港科技大学。

② 统计口径存在一定差异。

① 专利授权包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

科技创新驱动经济发展是理论学界和世界各大经济体的共识。2019年2月18日正式发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出“建设国际科技创新中心”的目标,明确规划“构建开放型融合发展的区域协同创新共同体,集聚国际创新资源,优化创新制度和政策环境,着力提升科技成果转化能力,建设全球科技创新高地和新兴产业重要策源地”②。依托科技创新驱动粤港澳大湾区经济进一步发展,使之成为我国乃至世界经济增长极,不仅是规划的顶层设计,也是实践发展的亟须。从前面分析以及图 1、图 2和图 3可以看出,粤港澳大湾区的科技创新和经济尽管高度发展,但也存在明显的地区差异。因此,从理论和实证上探讨大湾区技术创新与经济增长的关系,特别是区域间的溢出效应和作用,具有一定的价值意义。文本将采用空间计量分析方法,探讨粤港澳大湾区的科技创新对经济增长的直接驱动作用和溢出效应,从理论上为推进粤港澳大湾区深化创新合作、推进创新协同发展提供参考。

② 参见《粤港澳大湾区发展规划纲要》第四章,http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/18/content_5366593.htm#1.

二、文献评述技术创新理论和内生经济增长理论是科技创新驱动经济增长的理论基础。Schumpeter(1912)最早提出技术创新理论[1],指出创新是新的生产函数,即“生产要素的重新组合”,把生产要素和生产条件的新组合引进生产系统。他认为创新是推动经济增长的主要动力之一,包括产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新和组织创新等③。Solow(1957)率先将技术变量作为外生变量引入传统的生产函数中[2]。Romer(1986)提出内生经济增长理论[3],认为内生的技术进步是经济实现持续增长的决定因素。Young(1991)发展了有限干中学模型[4],即经济增长既可能受到发明约束, 也可能受到干中学约束。Young(1993)随后根据中间产品替代性与互补性,提出中间产品与最终产品数量同时扩大的内生增长模型[5]。Basu和Weil(1998)将技术刻画为各种投入的组合[6],在此基础上提出增长与技术转移模型。模型中,尽管知识快速传播和技术采用成本低,但技术改进跨国家漂移缓慢。Lyigun(2006)的内生性经济增长模型[7]也证明,发明和创新存在互补关系并推动经济增长。Kamyab (2014)则提出与经典内生增长理论不同的观点[8],认为知识并不会自发地溢出,而创新不仅能够促进经济增长,更能够实现知识溢出。Pradhan等(2018)对1961—2014年49个国家样本研究发现,创新、金融发展和经济增长存在协整关系,创新是经济增长的关键因素[9]。

③ 该书1934年第一次英文版翻译,参见The Theory of Economic Development [M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1934.

学术界对科技创新与经济增长关系进行了丰富的实证检验,但实证结果并不一致。实证发现科技创新对经济增长具有促进作用的文献较为丰富,国内研究如颜鹏飞和王兵(2004)采用DEA方法测度30个省份1978—2001年的技术效率及Malmquist生产率指数,发现技术效率与全要素生产率正相关[10]。殷林森等(2007)采用灰关联度模型[11],检验1996—2005年的样本数据,发现科技投入对产业发展有显著作用,科学研究与试验发展(以下简称为R&D)经费投入对高端制造业和服务业有更高的促进效率。赵彦云和刘思明(2011)采用1988—2008年的省级面板数据[12],实证发现发明专利对全要素生产率的影响远高于实用新型和外观设计专利,可见原创性创新对经济增长的重要性。宋冬林等(2011)采用内生经济增长理论解释资本体现式技术进步对经济增长的作用[13],实证结果显示设备资本投资中的体现式技术进步对经济增长的贡献率约为10.6%,占资本贡献的14.8%。严成樑和龚六堂(2013)采用1998—2009年的省级面板数据进行研究[14],发现基础研究更有利于促进我国经济增长,高等学校R&D支出对经济增长的促进作用更显著。李苗苗等(2015)运用DAG等分析方法[15],根据31个省市2000—2011年面板数据研究发现,金融发展、技术创新与经济增长两两间存在协整关系。

但也有少数研究发现技术创新对经济增长的作用并不显著。如庞瑞芝等(2014)采用包络分析法[16],实证检验2009—2012年省际科技创新对经济发展的作用,结果发现各省科技创新对经济发展的支撑作用普遍偏低,可能原因是创新成果未能有效转化。苏治和徐淑丹(2015)将技术进步分解为技术创新与技术效率[17],采用1991—2012年中国工业行业数据,测度技术进步对经济增长的贡献及变化趋势。结果表明,技术效率对经济高速发展的贡献度很小。尚勇敏和曾刚(2017)采用1997—2014年的面板数据计算Malmquist指数[18],实证发现科技创新对区域经济发展的作用具有不确定性,很大程度上由地方环境性因素决定。

从过往研究来看,多数文献忽视了科技创新在地理空间中的相互依赖和溢出效应,这可能影响对科技创新与经济增长之间关系的判断。空间计量技术的发展,对该问题的检验提供了新的思路和方法。近期不少文献开始采用空间计量模型研究科技创新和经济增长之间的关系。如王家庭(2012)构建区域创新溢出测度模型[19],采用2004—2008年的30个省级面板数据,发现邻省科技投入对广东省的经济发展的影响远超广东省的科技投入,这可能是因为广东的高度开放提高了溢出效果。张林(2016)建立静态和动态的空间面板模型[20],利用1999—2013年30个省市的面板数据,实证检验发现经济增长存在显著的正向空间相关性与异质性,金融发展和科技创新均对实体经济增长有短期和长期的显著作用。白俊红和王林东(2016)运用空间计量方法[21],采用2005—2013年较短的面板数据,实证研究发现东部地区创新驱动能力最高,创新驱动对东部地区的经济增长促进作用显著,但对中部地区作用不显著,对西部地区甚至有显著的负向影响。郭文伟和王文启(2018)采用空间计量分析粤港澳大湾区金融集聚对科技创新的空间溢出效应[22],结果表明金融业聚集对区域科技创新整体上没有明显影响,但存在显著行业异质性。

尽管粤港澳大湾区自提出以来就得到各界的高度关注,但目前尚未有文献系统地探讨大湾区科技创新对经济增长的直接影响和溢出影响,这也是本文尝试补充进行的工作。本文将选取粤港澳大湾区11市2008—2017年的面板数据,构建地理距离和经济距离的空间权重矩阵,采用空间计量检验,分析大湾区的科技创新对经济增长的直接影响和溢出效应。

三、科技创新与经济增长的空间计量分析 (一) 数据与变量尽管衡量科技创新的指标较多,但考虑到香港和澳门与珠三角统计口径和方法的差异,以及考虑到我国各地区专利授权法律具有统一性,选取授权专利数代理科技创新;专利授权数据来源于广东省知识产权局和《中国统计年鉴》。选取地区生产总值(GDP)衡量经济增长。本文将根据经典的柯布道格拉斯生产函数建立空间计量模型,因此同时选取从业人员总数(L)和全社会固定资产投资(K)分别代理劳动要素投入和资本要素投入。珠三角九市数据源于各市统计年鉴,香港数据源于《香港统计年刊》,澳门数据源于澳门统计暨普查局。在数据可获得性和准确性允许下,样本周期选取为2008—2017年。借鉴多数文献做法,采用永续盘存法估算资本存量,公式为:

| ${K_t} = {K_{t - 1}}(1 - \delta ) + {I_t} $ | (1) |

其中,Kt为资本存量;δ表示固定资产折旧率,参考张军等(2004)计算的各省固定资本形成总额的经济折旧率[23],取10%;It为以2008年价格表示的全社会固定资产投资。实证中,国内生产总值、专利授权量、全社会固定资产投资存量和从业人员总数均取对数以消除量纲影响。变量的描述性统计如表 1所示。

| 表 1 各变量描述性统计 |

空间自相关衡量变量在空间上的分布特征和与邻近区域的相关程度,反映变量在空间上的相互依赖或依存。空间自相关检验是空间计量分析的前提,常用的空间自相关检验统计量是Moran’I指数,定义如下:

| $I = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{w_{ij}}} } \left( {{x_i} - \bar x} \right)\left( {{x_j} - \bar x} \right)}}{{{S^2}\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{w_{ij}}} } }} $ | (2) |

其中,xi(i=1, 2,…,n)为所分析的变量,去中心化,取Zi=(xi-x),${S^2} = \frac{{\sum_{i = 1}^n {Z_i^2} }}{n}$为样本方差,W(n×n)为空间权重矩阵,矩阵元素Wij(i, j=1, 2,…,n)。Moran’I指数的取值范围为[-1, 1],正值表示正空间自相关,负值表示负空间自相关。当Moran’I指数取值为0时,表明变量在空间分布是随机的,不存在空间自相关。

空间权重矩阵W的估计是计算Moran’I指数的关键,也是后续分析的基础。空间计量的研究文献通常采用经济距离和地理距离的加权①。记空间距离权重矩阵为W_G,矩阵元素${w_{1ij}} = \frac{1}{{{s_{ij}}, {S_{ij}}}}$表示城市i和城市j之间根据经纬度坐标计算的曲面距离。参考林光平等(2005)的做法[24],以城市间的人均GDP差表示经济距离,|perGDPi-perGDPj|。记经济距离权重矩阵为W_E,矩阵元素${w_{2ij}} = \frac{1}{{\left| {{\mathop{\rm per}\nolimits} {\rm{GD}}{{\rm{P}}_i} - {\mathop{\rm per}\nolimits} {\rm{GD}}{{\rm{P}}_j}} \right|}}$。空间权重矩阵W为空间距离权重矩阵W_G和经济距离权重矩阵为W_E的加权平均:

① 林光平等(2005)采用地理相邻关系的简单权重矩阵,发现难以准确分析相邻地区经济上的相互关系。比如河北省在地理上与北京、天津、陕西、内蒙古等省市相邻,但河北显然与北京和天津的经济密切程度更高。因此,他们将区域间的经济距离(人均GDP的差)引入权重矩阵,建立经济距离空间权重矩阵W*,W*=W×E。W为一般的地理距离权重矩阵,E为经济距离权重矩阵。

| $\mathit{\boldsymbol{W}} = \alpha \times {\mathit{\boldsymbol{W}}_ - }\mathit{\boldsymbol{G}} + (1 - \alpha ) \times {\mathit{\boldsymbol{W}}_ - }\mathit{\boldsymbol{E}} $ | (3) |

公式(3)中,参数α取值范围为[0, 1],衡量地理距离和经济距离的权衡比重,取值越小(接近0),说明更侧重地理效应,取值越大(越接近1),说明更侧重经济效应。本文根据拟合情况来确定合意的α值。以0.1的步长在[0, 1]间取值,代入公式(3),计算各年度的Moran' I指数,结果如表 2所示。

| 表 2 不同α取值各年度的Moran’I指数 |

从显著性来看,当α取值为0.5和0.6以及0.7时,样本期各年度的Moran' I指数均在5%的水平下显著。综合比较三个α值的指数检验p值,当α=0.6时,各个年度的Moran' I指数p值最小。因此本文取0.6为合意的α值,即在空间权重矩阵中,地理空间因素权衡比重60%,经济距离因素权衡比重40%。这个结果也意味着粤港澳大湾区的空间相关结构中,地理因素和经济因素影响接近,前者比重更高。从指数值来看,各个年度的指数值均为正,意味着粤港澳大湾区的经济发展存在明显的集聚效应,这也是未来协同发展的基础。

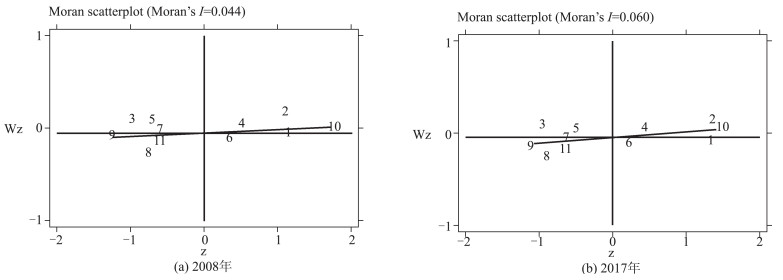

更进一步,我们分别计算2008年和2017年的局部Moran’I指数。图 4描绘了2008年和2017年的局部Moran’I指数散点图,直观显示粤港澳大湾区11市经济增长的空间相关性。图中,数字1~11分别代表广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆、香港和澳门这11个地区。

|

图 4 粤港澳大湾区的局部Moran’I指数散点图(2008年和2017年) |

图 4清楚地显示,2008年和2017这两年粤港澳大湾区的大部分地区分布在第一、三象限,说明各地区的经济发展存在明显的正空间相关。对比两年的散点图可以发现,从2008年到2017年,处于各个象限的城市没有发生明显变化,说明粤港澳大湾区各城市经济发展的空间依赖关系较为稳定。

(三) 空间计量模型空间计量模型有三种常用类型,空间自回归模型(Spatial Auto Regression,SAR)、空间杜宾模型(Spatial Durbin Model,SDM)和空间误差模型(Spatial Errors Model,SEM)。SAR模型主要探讨被解释变量在某一个地区是否具有溢出效应,形式为:

| $y = \rho {\mathit{\boldsymbol{W}}_y} + X\mathit{\boldsymbol{\beta }} +\epsilon $ | (4) |

我们采用最基本的柯布道格拉斯生产函数,因此y为地区的国内生产总值对数值;外生解释变量X包括了衡量科技创新的授权专利数A对数值、从业人员总数L对数值和全社会固定资产存量K对数值;β反映自变量X对y的影响;ρ为空间自回归系数;W为空间权重矩阵;$\epsilon$为服从独立同分布假设的随机误差项。

SDM模型探讨区域的被解释变量是否依赖于其邻近地区的自变量,模型形式为:

| $y = X\beta + \rho WX + \epsilon $ | (5) |

SEM模型则考虑到空间依赖性可能通过误差项来体现,测度邻近地区因变量误差冲击对本地区的影响,扰动项存在空间依赖性,模型形式为:

| $y = X\beta + \mu $ | (6) |

| $\mu = \rho {\mathit{\boldsymbol{W}}_\mu } + \epsilon, \epsilon\sim N\left( {0, {\sigma ^2}{I_n}} \right) $ | (7) |

其中,μ为误差项;N(·)表示正态分布;In为单位矩阵。我们采用LM检验选择空间计量模型的设定,结果如表 3所示。结果显示,SAR模型各个LM统计量均在10%或者1%的水平下显著。因此,本文选取SAR模型估计粤港澳大湾区的空间依存关系。

| 表 3 空间计量模型设定的LM检验 |

本文采用面板数据,因此需要进一步进行Hausman检验,以选择固定效应抑或随机效应,结果如表 4所示。结果显示,在5%的显著水平下不能拒绝空间随机效应模型的原假设。

| 表 4 固定效应和随机效应模型的Hausman检验 |

尽管Hausman检验未拒绝随机效应模型的原假设,但出于稳健对比考虑,本文同时报告空间自回归模型(SAR)随机效应和固定效应①的回归结果。空间自回归模型(SAR)回归结果如表 5所示。

| 表 5 空间自回归模型(SAR)回归结果 |

① 本文同时进行三种固定效应的回归分析(时间固定、空间固定和时空固定),结果显示,空间固定效应的SAR模型拟合效果优于其他两种效应模型。

表 5显示,随机效应和固定效应的SAR模型回归结果在系数、显著性方面差异不大,可见空间自回归模型的回归结果较稳健。我们选择参数估计显著性更优的随机效应模型作为最后的模型。实证结果显示,科技创新和资本投入对经济增长有显著的正向驱动作用,这与事实基本吻合。进一步,在随机效应空间自相关模型基础上检验科技创新等要素对经济增长的直接影响和溢出效应,结果如表 6所示。

| 表 6 空间自相关随机效应模型的直接影响和溢出效应 |

表 6结果显示,粤港澳大湾区的科技创新对经济增长的直接影响为0.125,在1%的水平上显著;溢出效应为0.066,在10%的水平上显著。这意味着在粤港澳大湾区中,某地区科技创新发展对本地区的经济增长有显著的正向作用,平均而言,科技创新水平提高1单位,促进本地区经济增长提高0.125单位;同时,对其他地区的经济增长也存在显著的正向促进作用,平均而言(所有地区平均),科技创新水平提高1单位,对其他区经济增长驱动提高0.066单位。可以发现,直接促进效应高于溢出效应。

粤港澳大湾区的资本投入对经济增长的直接效应为0.230,在1%的水平上显著;溢出效应为0.125,在10%的水平上显著。这表明,粤港澳大湾区中,某地区的资本投入(以固定资产投资存量为代理)对本地区的经济增长有显著的正向驱动作用,平均而言,资本投入提高1单位,对本地区经济增长驱动提高0.230单位;同时,对其他地区的经济发展也存在显著的正向促进作用,平均而言,资本投入水平提高1单位,对其他区经济增长驱动提高0.125单位。对比发现,资本投入的直接效应高于溢出效应;资本投入的直接效应和溢出效应,均高出科技创新的直接效应和溢出效应两倍左右。

劳动投入(以从业人员总数为代理)在SAR模型、直接影响和溢出效应检验均不显著。实证结果不足以说明,粤港澳大湾区的劳动投入对本地区和相邻地区存在明显直接影响和溢出影响。平均而言,整个湾区并不存在明显的劳动密集型特征。整体上看,资产要素投入对粤港澳大湾区的经济增长贡献程度最高,科技创新水平次之,劳动力投入对经济增长的影响不显著。

四、结论与启示本文采用空间自回归模型探讨粤港澳大湾区科技创新与经济增长的空间依存和相关作用,选取2008—2017年的面板样本,实证检验科技创新对经济增长的直接影响和溢出效应。研究发现:

粤港澳大湾区中,某地区科技创新对本地区经济增长有显著的促进作用,对临近区域经济发展也存在溢出促进效应。因此,汇聚大湾区乃至国际的创新资源,实施更加“协同”的创新驱动发展是粤港澳大湾区发展的战略首选。在稳步推进“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设的基础上,延伸至其他湾区、其他城市,深化创新合作,形成开放融合的协同创新区域。实证结果也显示,溢出效应的显著性和作用程度在样本期内均较小,作用程度仅为直接效应的一半。因此,科技创新对临近区域经济发展的促进作用有很大的提升空间,破除科技创新资源在区域间自由流动和自由发挥作用的各种约束和壁垒显得十分重要。譬如,科技创新人才的自由跨区流动、人才政策的跨区协同,科技创新产出如发明专利、信息数据等资源的自由跨区成果转化和便捷便利使用,高新技术企业的跨区营运等。创新要素包括人才、信息、技术等的跨区跨境流动和融通,将有效激发科技创新的溢出效应。

粤港澳大湾区中,某地区资本投入要素对地区经济增长有显著的驱动作用,对临近区域经济发展也存在正的溢出促进效应。因此,应发挥香港在国际金融领域的引领带动,完善深圳以证券交易所为代表的多级资本市场,推进广州完善现代金融体系,同时发展澳门、珠海等其他湾区城市金融体系,建成国际金融枢纽,促使资本要素发挥对经济更大的促进作用,促使资本要素在湾区内更加安全地流动和发挥对临近地区的溢出作用。实证发现,资本要素驱动的溢出效应也仅为直接效应的一半。因此,要推进粤港澳大湾区金融市场互联互通,促使资本要素更加自由流动和安全流动,促进溢出效应发挥作用。实证同时发现,科技创新对经济增长的直接效应和溢出效应,均远远低于资本要素的直接效应和溢出效应。相对提高资本要素投入,提高科技创新投入对经济增长将带来更大的边际提高。

粤港澳大湾区的劳动力投入对经济增长的直接和溢出效应并不显著。因此,劳动力密集型的发展模式不宜成为粤港澳大湾区未来发展的选择。当然,这也已经成为当前各界的共识。这同时也启示我们,应推进粤港澳教育合作发展,创造更好的人才环境;培育和吸引高端人才将是粤港澳大湾区的人才政策选择。

| [1] | SCHUMPETER J. Theorie der wirtschaftlichen entwicklung[M]. Leipzig: Duncker and Humblot, 1912. |

| [2] | SOLOW R M. Technical change and the aggregate production function[J]. Review of economics & statistics, 1957,39(3): 554–562. |

| [3] | ROMER, PAUL M. Increasing returns and long-run growth[J]. Journal of political economy, 1986,94(5): 1002–1037. DOI: 10.1086/261420 |

| [4] | YOUNG A. Learning by doing and the dynamic effects of international trade[J]. Quarterly journal of economics, 1991,106(2): 369–405. |

| [5] | YOUNG A. Invention and bounded learning by doing[J]. Journal of political economy, 1993,101(3): 443–472. DOI: 10.1086/261882 |

| [6] | BASU S, WEIL D N. Appropriate technology and growth[J]. The quarterly journal of economics, 1998,113(4): 1025–1054. DOI: 10.1162/003355398555829 |

| [7] | IYIGUN M. Clusters of invention, life cycle of technologies and endogenous growth[J]. Journal of economic dynamics & control, 2006,30(4): 687–719. |

| [8] | KAMYAB S H. The entrepreneurship, knowledge spillover and economic growth[J]. International journal of sustainable development & world policy, 2014,3(2): 45–54. |

| [9] | PRADHAN R P, ARVIN M B, BAHMANI S. Are innovation and financial development causative factors in economic growth? Evidence from a panel granger causality test[J]. Technological forecasting & social change, 2018,132: 130–142. |

| [10] | 颜鹏飞, 王兵. 技术效率、技术进步与生产率增长:基于DEA的实证分析[J]. 经济研究, 2004(12): 55–65. |

| [11] | 殷林森, 胡文伟, 李湛. 我国科技投入与产业经济增长的关联性研究[J]. 中国软科学, 2007(11): 57–63. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2007.11.009 |

| [12] | 赵彦云, 刘思明. 中国专利对经济增长方式影响的实证研究:1988~2008年[J]. 数量经济技术经济研究, 2011, 28(4): 34–48. |

| [13] | 宋冬林, 王林辉, 董直庆. 资本体现式技术进步及其对经济增长的贡献率(1981-2007)[J]. 中国社会科学, 2011(2): 91–106. |

| [14] | 严成樑, 龚六堂. R&D规模、R&D结构与经济增长[J]. 南开经济研究, 2013(2): 3–19. |

| [15] | 李苗苗, 肖洪钧, 赵爽. 金融发展、技术创新与经济增长的关系研究——基于中国的省市面板数据[J]. 中国管理科学, 2015, 23(2): 162–169. |

| [16] | 庞瑞芝, 范玉, 李扬. 中国科技创新支撑经济发展了吗?[J]. 数量经济技术经济研究, 2014, 31(10): 37–52. |

| [17] | 苏治, 徐淑丹. 中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角[J]. 中国社会科学, 2015(7): 4–25. |

| [18] | 尚勇敏, 曾刚. 科技创新推动区域经济发展模式转型:作用和机制[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2279–2290. |

| [19] | 王家庭. 科技创新、空间溢出与区域经济增长:基于30省区数据的实证研究[J]. 当代经济管理, 2012, 34(11): 49–54. DOI: 10.3969/j.issn.1673-0461.2012.11.009 |

| [20] | 张林. 金融发展、科技创新与实体经济增长——基于空间计量的实证研究[J]. 金融经济学研究, 2016(1): 14–25. |

| [21] | 白俊红, 王林东. 创新驱动是否促进了经济增长质量的提升?[J]. 科学学研究, 2016, 34(11): 1725–1735. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2016.11.015 |

| [22] | 郭文伟, 王文启. 粤港澳大湾区金融集聚对科技创新的空间溢出效应及行业异质性[J]. 广东财经大学学报, 2018, 33(2): 12–21. |

| [23] | 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35–44. |

| [24] | 林光平, 龙志和, 吴梅. 我国地区经济收敛的空间计量实证分析:1978-2002年[J]. 经济学(季刊), 2005, 4(18): 67–82. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21