“黄箱”政策是世界贸易组织(WTO)国内支持规则约束和限制的一种农业国内支持措施,它对农业生产和贸易具有较强的扭曲影响。随着经济发展和国家对农业的高度重视,中国自加入WTO以来,逐步建立起以价格支持为重心的农业补贴支持政策体系,对促进粮食生产、增加农民收入发挥了重要作用。与此同时,中国“黄箱”支持水平大幅增加,特别是近年来中国连续提高最低收购价格和临时收储价格及收储量,部分产品的“黄箱”支持已接近甚至突破微量允许上限。大量的“黄箱”补贴也引起了美国等WTO成员的高度关注和质疑①,中国“黄箱”增长空间受到WTO农业国内支持规则的实质性约束。

①2014 年 10 月, 美国棉花协会(NCC)质疑中国政府的棉花补贴政策违反了全球贸易规则,并呼吁美国监管部门调查中国棉花的补贴水平; 2016年9月,美国向 WTO 投诉中国政府对大米、小麦、玉米的价格支持政策,声称这些补贴超过了中国 2001 年加入WTO时承诺的水平。

2018年中央一号文件提出要“加快建立新型农业支持保护政策体系”,调整改进“黄箱”政策是实现中国农业支持政策转型的一个重要基础。那么,如何在国内支持规则约束下既能提高“黄箱”政策精准性,又能使“黄箱”政策遵循、适应WTO规则,这是政策决策者需要明确的问题。作为世界农业补贴大国,美国“黄箱”支持也曾面临WTO规则的挑战。1995年WTO《农业协定》生效以后,美国根据本国农业发展目标与农业规则,不断调整其“黄箱”政策结构和支持水平,更好地适应了WTO规则。因此,有必要研究美国在WTO框架下“黄箱”补贴政策的调整方式,总结美国应用WTO规则改革国内农业政策的实践经验,这对现阶段中国农业补贴政策调整具有重要的启示意义。

美国农业支持政策改革一直是学术界关注的热点问题,以往多是以美国农业法案为研究对象,对其中涉及的农业补贴政策的主要内容、改革特征及其影响进行分析(柯柄生,2002;陈富桥和祁春节,2003;冯继康,2007;Daniel A S,2003;David O,2009)[1-5]。近年来,国内外学者对美国“黄箱”政策展开具体研究。其中,国内学者侧重于政策演变梳理与运行机制分析,如夏益国详细介绍了1933—2008年美国农作物保险计划的政策变革[6];袁祥州等聚焦于美国奶业政策调整,认为美国奶业国内支持实现了由价格支持向利润保障保险政策的转型[7];齐皓天等系统梳理了美国农产品目标价格补贴政策的演变脉络,发现美国通过调整目标价格政策的操作方式和政策名称来适应或规避WTO规则约束[8];方言和张亦弛对美国棉花保险政策的主要内容和执行情况进行了介绍,并给出对中国农业保险制度的借鉴[9]。国外学者更多关注美国“黄箱”政策调整与WTO规则的关系。David B等在系统回顾美国农业政策的基础上,利用美国1995—2008年农业国内支持通报数据详细分析了其“黄箱”支持水平[10];Vincent H S通过对美国2014年新农业法案中“黄箱”政策及其预算的分析,认为美国2014年农业法案下的“黄箱”支持不会超出WTO允许的补贴上限[11];Carl Z等研究表明美国新农业法案下的棉花保险政策较好地适应了WTO规则[12]。

整体来看,已有文献为本文明确美国“黄箱”政策调整方式、把握美国“黄箱”政策的发展趋势提供了大量支持,但针对美国在WTO规则框架下“黄箱”政策调整特征的研究较为少见。有鉴于此,本文以乌拉圭回合《农业协定》生效以来美国“黄箱”补贴政策为研究对象,从政策手段调整和“黄箱”支持水平与结构变化两个方面,探索美国在WTO国内支持规则下“黄箱”补贴政策改革的一般规律,以便为中国农业政策调整更好地适应WTO规则提供经验借鉴与启示。

二、美国“黄箱”补贴政策调整的方式WTO《农业协定》将一国(地区)农业国内支持政策分为“黄箱”“绿箱”和“蓝箱”三类。“黄箱”政策是对农业生产和贸易具有最大扭曲作用,需要做出削减承诺的农业国内支持措施,它涉及对特定产品和非特定产品的支持,具体包括市场价格支持、营销贷款、面积补贴、牲畜数量补贴、农业投入品补贴等措施。乌拉圭回合多边谈判达成的《农业协定》将农业国内支持政策纳入了多边贸易一般规则的管理之中,要求WTO各成员实质性削减扭曲贸易的国内支持,通过根本性的改革建立公平和市场为导向的农业贸易体制。

作为WTO成员之一,美国自1996年开始将WTO农业规则作为其制定农业国内支持政策的重要参考,并沿着规则倡导的方向不断调整其“黄箱”补贴政策结构,逐渐形成了挂钩收入补贴与农业保险补贴为主的“黄箱”政策体系,如表 1所示。本文基于不同农业法案时期①政策支持方式的侧重点,将1996—2018年美国“黄箱”政策发展过程分为3个阶段,归纳各阶段“黄箱”支持政策的主要变化,剖析美国配合WTO规则的政策调整方式。

| 表 1 《农业协定》生效以来美国农业国内支持“黄箱”政策工具的变化 |

①美国农业补贴政策主要通过立法的形式确立,大约每隔5年就会通过一个综合性的农业法案。1996—2018年,美国一共出台4部农业法案,最新为2014年《食物、农场及就业法案》。

(一) 1996年农业法案时期(1996—2001年):削减价格支持政策美国长期实施的价格支持政策②造成农产品过剩严重,政府库存增加,给国家财政带来了巨大的负担(曹峰等,2015)[13]。1996年农业法案制定时,适逢世界农产品价格高涨,政府普遍预期未来可以依靠市场来调节价格,WTO《农业协定》的生效更是降低了美国政府实施高补贴的意愿。1996年农业法案时期美国“黄箱”政策最显著的变化是放弃了实施60余年的价格支持政策③,具体表现为:一是将所有粮棉油作物的无追索权贷款计划改为营销援助贷款计划(MAL),并规定贷款率最高不得超过1995年的水平;二是将目标价格差额补贴改为与农产品当期价格和产量都脱钩的生产灵活性合同(PFC)补贴;三是启动市场损失援助计划(MLA),以现金的形式直接补贴生产者收入损失。

②农产品价格支持政策是美国20世纪30年代至90年代最主要的农业支持措施,政策工具为无追索权贷款(nonrecourse loans)。

③只保留了食糖和花生的无追索权贷款计划。

1996年农业法案时期,美国通过将价格支持转为直接收入补贴的方式较好地适应了WTO规则。营销援助贷款计划(MAL)是一种与农产品当期价格和产量都挂钩的直接收入补贴,它不需要政府以贷款来收购过剩农产品,而是要求生产者用按照市场价格销售获得的现金偿还贷款,还款额低于贷款额的部分即为政府给予生产者的营销贷款收益(或贷款差额支付)。与无追索权贷款计划相比,营销援助贷款计划减少了政府对农产品市场的直接干预和扭曲;生产灵活性合同(PFC)是一种脱钩的定额收入补贴,属于国内支持规则下对生产和贸易没有扭曲或扭曲作用微小的“绿箱”措施。据美国国会预算局(CBO)数据,1996—2001年PFC预算占农产品计划预算总支出的比重达60%以上。

(二) 2002年和2008年农业法案时期(2002—2013年):挂钩收入补贴为主2002年农业法案和2008年农业法案制定时,国际农产品价格下跌,农民收入下降,美国财政盈余增加,同时,旨在进一步削减贸易扭曲性国内支持的多哈回合农业谈判启动。在这些背景下,美国将“黄箱”补贴政策重心转向挂钩收入补贴,构建起多层次的农业收入安全网。第一,加强与价格挂钩措施的使用。2002年和2008年农业法案扩大了营销援助贷款计划(MAL)覆盖的产品范围,提高了大部分产品的贷款率④;2002—2013年实施反周期支付(CCPs),用以弥补农产品价格下跌给农场主造成的收入损失。第二,实施与生产者经营收入挂钩的直接补贴。2008年农业法案出台了平均作物收入选择计划(ACRE)⑤,使农场主无论是因价格波动还是因自然灾害减产导致的收入损失都能得到补贴。第三,加强农作物保险计划,并设立5项灾害救助计划作为补充,为农业保险计划未覆盖的收入损失提供补偿。

④2002年农业法案将花生、豆类作物、羊毛、马海毛和蜂蜜纳入MAL计划的产品范围,2010—2012年提高了小麦、大麦、燕麦和分级羊毛的贷款率。

⑤当州水平和农场水平的单位面积实际收入低于目标收入时触发补贴。农场主只能在CCPs和ACRE补贴二者之间选其一,如果选择了ACRE则必须减少20%的固定直接支付和30%的营销贷款。

这一时期美国通过设计“半脱钩”化(partially decoupled payments)的补贴方式和优化政策性农业保险制度以更好适应WTO规则。2002年,美国按照多哈回合谈判提出的“新蓝箱”规则设计了反周期支付政策,当单位产品的有效价格(直接支付率加上贷款率和市场价格的较高者)低于目标价格时,政府依据基期生产水平的85%向农场主支付差价补贴。与完全挂钩的补贴政策相比,这种与农产品当期价格挂钩、与实际生产脱钩的“半脱钩”补贴机制能够减小对生产者决策的影响和对市场的扭曲(Shields,2014)[14];这一阶段,美国联邦作物保险公司(FCIC)不断进行保险产品开发,从保障产量损失拓展到保障收入下降,并大幅提高保费补贴比例(平均增至65%),以突出农作物保险计划在农业安全网中的地位。据FCIC数据,2002—2013年,美国为农场主提供的保费补贴由15亿美元增加到73亿美元。与政府直接提供的价格支持和收入补贴政策相比,政策性农业保险以生产者购买保险、政府提供保费补贴、保险公司补偿的方式,对生产者收入进行间接支持,能够更好地发挥市场机制在风险管理中的作用,符合WTO倡导的支持方式。

(三) 2014年农业法案时期(2014—2018年):政策性农业保险为主2014年施行农业法案时,考虑财政预算紧张、农产品价格上涨、农业风险增大以及世界贸易组织谈判需要等因素(彭超等,2012)[15],美国对“黄箱”政策的内容和结构进行调整,减少了对价格和收入的直接支持,更加侧重运用政策性农业保险对农业生产经营风险进行管理。具体到政策手段选择,在保留营销援助贷款计划(MAL)的基础上新设价格损失保障计划(PLC)和农业风险保障计划(ARC),拓展农业保险险种。

这一阶段,美国除了在政策工具选择上侧重使用作物保险计划以遵循国内支持规则外,在具体政策操作方式和补贴手段调整方面也考虑到了与WTO规则的相符性。例如,2014年农业法案在要求价格损失保障(PLC)政策依据历史产量发放补贴的同时,对农业风险保障(ARC)的补贴方式也进行了“半脱钩”化设计,规定ARC的补贴额只与生产者当期实际收入挂钩,与实际种植面积脱钩①;为应对WTO的裁决②,2014年农业法案对棉花补贴政策进行了调整,改变以往通过CCPs为棉农提供直接补贴的方式,新增的PLC和ARC政策也不得适用于棉花,转而通过专门为棉花设立收入保险的方式间接保证生产者收益,使其避免更多补贴起诉争端,对WTO规则具有更好的适应性。

①这一点与2008年农业法案下的ACRE不同。ACRE是按照生产者当期实际种植面积发放补贴,而ARC补贴额是依据历史基期面积计算的,基础面积为2009—2012年作物年度种植面积的平均值。

②2009年8月31日世界贸易组织就巴西和美国之间持续多年的棉花补贴争端案做出最后裁决,认定美国为其国内棉农提供巨额补贴违反了世界贸易组织贸易规则,并授权巴西对美国采取制裁措施。

三、美国“黄箱”支持水平与结构变化分析美国“黄箱”政策的调整在其提交给WTO秘书处的国内支持通报中得到了反映③。1995年以来,美国“黄箱”综合支持量(AMS)④一直处于其最终约束水平(191亿美元)之下,对农业部门的国内支持没有违反其削减承诺,符合WTO规则。具体来看,1996—2015年,美国“黄箱”支持水平和结构呈现出以下特点:

③截至2018年5月,美国对其农业国内支持水平最新通报到2015年。

④“黄箱”支持水平包括综合支持量(AMS)和微量允许水平。对于美国,如果对特定产品“黄箱”支持超过其产值的5%,对非特定产品“黄箱”支持超过农业总产值的5%,即计入AMS中;如果没有超过特定产品产值或农业总产值的5%,则计入微量允许水平当中。WTO要求各成员AMS不得超出其做出的承诺水平。

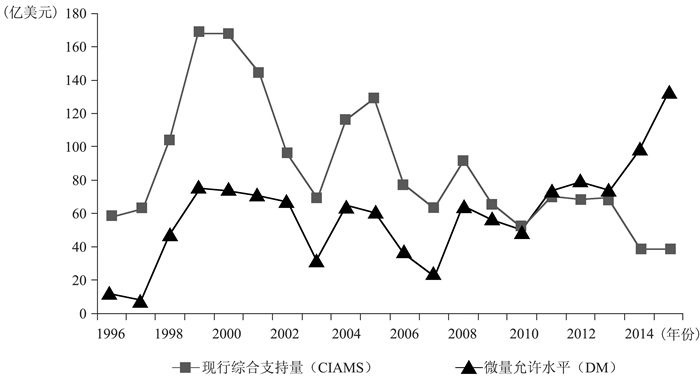

第一,现行综合支持量(CTAMS)波动下降,微量允许水平快速增加。现行综合支持量(CTAMS)是超出微量允许水平、需要纳入削减计算的“黄箱”实际支持水平。1996—2015年,美国CTAMS由59亿美元下降到38.5亿美元,以2008年农业法案施行后下降趋势最为明显,这表明美国“黄箱”政策的改革调整考虑到了WTO国内支持规则的现实约束;微量允许基础水平较低,但增速很快,由1996年的11.5亿美元增长到2015年的133.4亿美元,见图 1。可以看出,近年来美国在降低“黄箱”实际支持水平的同时,充分利用微量允许空间加强对农业的支持。从构成来看,美国“黄箱”现行综合支持量全部源于对特定产品的支持,非特定产品支持增长是推动美国微量允许水平增长的主要动力。

|

(数据来源:美国向WTO提交的国内支持通报。) 图 1 美国“黄箱”支持水平变化趋势(1996—2015年) |

第二,特定产品支持手段逐渐转向非市场价格支持,支持品种主要为乳产品、食糖、玉米、棉花、大豆、小麦、大米和花生。特定产品支持工具包括市场价格支持、不可免除的直接支付(与价格、产量、种植面积、牲畜数量等挂钩的直接补贴)、对特定产品的其他支持(投入品和储运环节等项目的补贴)和特定产品间接支持等值(如加工、存储补贴)4大类,后3类并称为非市场价格支持措施。如图 2所示,美国自2008年农业法案时期开始逐渐降低价格支持水平,非市场价格支持水平由2008年的80亿美元增长到2012年的101.1亿美元;2014年农业法案彻底取消了乳产品价格支持政策,非市场价格支持成为特定产品支持的主要手段,具体措施表现为营销援助贷款、农作物和牲畜保险保费补贴、牲畜补偿计划(LIP)等挂钩收入补贴和农业保险政策。这体现出美国“黄箱”支持的政策取向是尽可能减少对农产品价格和生产的直接干预和扭曲。由图 2还可以看出,美国在市场价格较低的年份(如1999—2001年,2004和2005年)更倚重非市场价格支持手段来保障农场主收入。

|

(数据来源:美国向WTO提交的国内支持通报。) 图 2 美国特定产品支持主要政策手段变化(1996—2015年) |

美国“黄箱”政策支持的产品集中度高,1996—2015年,乳产品、食糖、玉米、棉花、大豆、小麦、大米和花生的支持量占美国特定产品“黄箱”支持的比重,在大部分年份都保持在90%以上。其中,乳产品和食糖长期获得稳定支持,以市场价格支持的方式实现;玉米、棉花、大豆、小麦等则通过营销援助贷款、平均作物收入选择、农作物保险等非市场价格支持方式实现。值得注意的是,2008—2015年,美国对玉米、大豆和小麦的支持强度较之前有大幅提高,如玉米,2007年“黄箱”支持水平仅为0.2亿美元,2008年跃升到21.5亿美元,2013年达到30.2亿美元,仅次于2004年和2005年历史最高水平。

第三,非特定产品支持水平年际差异大,支持措施种类丰富。1996—2015年,美国非特定产品“黄箱”支持平均为37.3亿美元,占农业产值的比重不足2%,始终处于微量允许范围内。但非特定产品支持年际波动较大,2013年最低,仅为2.7亿美元,2015年达到最高水平81.8亿美元,见表 2。这主要是由于美国非特定产品支持措施中包含多项与市场价格或收入反向变动的政策,如反周期支付(或价格损失保障)、农业风险保障等。在农产品价格较低的年份(如2000年),这些补贴大幅增加,进而推动非特定产品支持水平上升;在农产品价格较高的年份,非特定产品支持水平相应下降。1996年以来,美国共启用了19种非特定产品支持措施,这些措施有的延续至今,有的并没有每年都得到实施,这体现出美国“用活、用足、用好”非特定产品支持空间的政策调整思路。

| 表 2 美国非特定产品支持水平及政策构成(1996—2015年) |

在WTO《农业协定》生效的20多年时间里,美国“黄箱”补贴政策由价格支持逐渐转向政策性农业保险,“黄箱”实际支持水平显著下降,积极构建起既与国内支持规则相适应、又与本国农业经济发展相协调的“黄箱”政策体系。整体来看,美国在WTO规则约束下的“黄箱”政策调整主要呈现出以下3个特征。

第一,美国“黄箱”政策改革是一个不断探索的过程。从1996年以来美国“黄箱”政策发展的阶段历程可以看出,其政策结构改革并非一步到位,而是根据政策环境和政策目标的变化,以定时更新农业法案的方式,不断探索与调整“黄箱”政策工具及其操作方式。1996年农业法案对“黄箱”政策进行了较为激进的改革,取消基本农产品的价格支持政策,主推生产者脱钩收入补贴;由于脱钩的生产灵活性合同补贴(PFC)不能有效管理市场价格风险,2002年农业法案设置与价格挂钩的反周期支付(CCPs)政策,以缓解政策调整对农场主收入的冲击;由于反周期补贴忽略了单产水平变化对农场主收入的影响,2008年农业法案新设与收入挂钩的平均作物收入选择计划;为减少完全挂钩补贴的生产扭曲作用、规避WTO规则约束,2002年法案和2014年法案分别对CCPs和ARC的补贴方式进行了“半脱钩”化设计,2014年农业法案还强化了政策性农业保险的使用,致力于间接管理农场主收入波动风险。美国对“黄箱”政策这种动态调整的方式,既确保了政策的连续性与稳定性,又提高了政策的精准性。

第二,美国“黄箱”政策重点支持的产品是其具有比较优势的农产品。美国既是世界乳产品、棉花、小麦和玉米的主要生产国,还是这些产品的出口大国。2008—2015年,美国乳产品产量和出口量占世界乳产品总产量和总出口量的比重分别为年均16.8%和11.8%,而对乳产品的年均支持量占到其产值的7.2%;棉花产量和出口量占世界水平比重分别为年均13.6%和33.5%,年均支持量占棉花产值的比重高达13.6%,远超出微量允许水平;小麦的产量和出口量分别占世界水平的8.5%和18.4%,年均支持量占小麦产值的8.3%;玉米产量占世界总产量的36.1%,但对玉米的年均支持量也接近其产值的5%。美国丰富的农地资源使得其乳产品、棉花、小麦、玉米、大豆等大宗农产品具备了得天独厚的生产条件,大量的“黄箱”补贴则进一步增强了这些优势产品的国际竞争力。

第三,应用非特定产品支持空间策略改革“黄箱”政策。美国在积极主动适应WTO国内支持规则的同时,也在充分利用规则为“黄箱”补贴创造支持空间,以规避特定产品“黄箱”支持上限约束。以反周期支付(CCPs)为例,此项政策美国本是按照多哈回合农业模式草案的“蓝箱”规则设计,一旦模式草案生效,美国就可以将CCPs归为“蓝箱”,避免纳入AMS进行计算;当前农业模式草案尚未生效,美国将2002—2013年的CCPs按照“黄箱”非特定产品支持进行通报,这大大降低了特定产品AMS水平。如图 3所示,1996—2001年,美国棉花支持占其产值的比重由0.0%上升到74.2%;2002年CCPs启动后,这一比重由2002年的27.0%降到2013年的9.2%。美国通过反周期支付政策把增加的棉花补贴与其他14种基本农产品①一起解释为“非特定产品支持”,既维持了对棉花的高额补贴,又避免了特定产品支持“破箱”风险。2014年农业法案对农业风险保障计划(ARC)的补贴方式进行了“半脱钩”化设计,其目的也是为了利用非特定产品支持空间规避WTO规则约束。美国这种将WTO规则与“黄箱”政策调整相结合的改革思路值得借鉴。

|

(数据来源:美国向WTO提交的国内支持通报。) 图 3 反周期支付启动前后美国棉花支持占其产值比重的变化 |

①反周期支付(CCPs)覆盖的产品包括小麦、玉米、高粱、大麦、燕麦、陆地棉、长粒米、中粒米、大豆、其他油籽、花生、干豌豆、扁豆、大鹰嘴豆和小鹰嘴豆。

五、启示与建议针对中国粮食等重要农产品国内外市场价格倒挂、库存高企、进口激增、WTO规则挑战等突出问题,中国政府自2014年起开始改革以价格支持为主的“黄箱”政策体系,先后启动了棉花目标价格补贴、玉米和大豆生产者补贴政策,但这些收入补贴政策仍与农产品当期产量或种植面积挂钩,依然存在突破特定产品“黄箱”上限的风险。作为WTO成员,中国农业支持政策的改革调整必须要考虑到与WTO规则的适应性与相符性。尽管中国与美国农业相比有很大的基础性差异,WTO规则下获得的农业支持空间也不同②,但美国在农业国内支持规则约束下对“黄箱”政策的调整方式及对支持空间的利用策略值得中国借鉴和学习。

②中国承诺的农业支持空间仅为8.5%的微量允许水平,即特定产品“黄箱”补贴不得超过该产品产值的8.5%,非特定产品“黄箱”补贴不得超过农业总产值的8.5%,AMS水平为0;美国承诺的AMS支持空间为191亿美元。

(一) 市场化改革的基本方向要坚定,渐进式推进“黄箱”政策调整建立以市场为导向的农业支持政策,既是当今国际农业补贴政策改革的基本取向,也是WTO农业国内支持规则的要求。借鉴美国经验,我国对“黄箱”政策的调整应保持历史耐心和战略定力,坚持市场化改革取向不动摇,不断探索既符合国际规则又符合我国农业发展实际的政策工具,确保我国对农业的支持保护在合理的范围内可持续。同时也应该看到,“黄箱”政策的主要受体是一国重要农产品和农业生产者,对其进行改革不能一蹴而就、操之过急。与美国相比,我国农产品供给结构性矛盾突出,农户经济实力更小、更脆弱,“黄箱”政策调整更应该循序渐进。

具体而言,现阶段我国应综合考虑国家粮食安全、保障农民收益、财政支付能力及WTO规则等因素,在保留小麦和水稻最低收购价政策的基础上,逐年降低最低收购价至生产成本水平,以减少对生产和市场的干预;建立以“半脱钩”为主的收入补贴政策体系,可考虑将棉花目标价格补贴、大豆和玉米生产者补贴调整为依据近3年平均产量或面积补给生产者,以降低政策操作成本,规避WTO规则约束;待政策平稳过渡后再将农业支持政策重心调整为农作物收入保险、脱钩收入补贴、资源环境保护等方面,促进“黄箱”向“绿箱”的转变。

(二) 优化政策支持品种结构,充分发挥比较优势加强对具有比较优势产品的财政支持力度,是提高农产品国际竞争力的重要途径。美国通过收入补贴和保险保费补贴为棉花、小麦、玉米等大宗农产品提供大量支持,这些优势作物的产量和出口量多年稳居世界第一,助推了美国农产品贸易竞争力强国的地位。我国在蔬菜、水果和畜产品等领域具有一定的比较优势,随着收入增长和发展中国家的城市化,未来全球对这些高价值农产品的需求将会显著增加(黄季焜,2018)[16]。因此,我国应重新审视当前以粮棉油糖为主的农产品支持政策体系,把握中国农业的比较优势,努力促进优势农产品生产和出口。

在玉米、大豆、棉花等产品补贴额可能超过“黄箱”上限的压力下,我国对具体农产品的政策支持,应从劳动力资源丰富、水土资源稀缺的基本国情出发,除了口粮,对于棉花、油料和糖料等不具有比较优势的土地密集型产品,可以考虑适度进口以减缓国内资源环境压力。重点加大对蔬菜、水果、畜产品等劳动密集型优势产品的支持,在“黄箱”方面建议采用良种补贴和探索作物收入保险政策,以提高农产品质量和保障农民收入;在“绿箱”方面,应加大对这些产品的研发、基础设施建设、市场营销的投入,以实现农业比较优势向科技含量高、附加值高的精深加工农产品转换,提升市场竞争力。

(三) 多样化政策结构,积极利用非特定产品“黄箱”支持空间与特定产品“黄箱”支持空间相比,非特定产品“黄箱”支持空间是相对于一国农业总产值而言的,且非特定产品支持对国内生产、市场价格和国际贸易的扭曲程度相对较小。美国非特定产品“黄箱”措施丰富多样,既有覆盖大宗农产品的目标价格和目标收入补贴政策(如CCPs、ARC),又有针对为家庭农场提供的信贷项目,还有农业部门投入品补贴(如灌溉水支出)。目前我国非特定产品支持政策仅有农机购置补贴、农资综合补贴和农业综合开发投资贷款利息补贴3种,非特定产品“黄箱”支持空间使用率不足20%。我国应学习美国做法,依据WTO规则创新补贴手段,充分利用非特定产品支持空间加强对农业的支持保护。

在具体政策措施方面,第一,建议探索实施覆盖所有粮食品种和棉花、大豆在内的目标收入补贴政策,补贴不与具体品种挂钩,补贴额依据历史基期面积计算,实现与当期生产脱钩。这样,既有利于发挥市场机制作用,逐步优化农民种植结构,又有利于规避特定产品“黄箱”约束;第二,加大对农田灌溉及节水的支持,探索对农业生产性贷款的利息补贴,如为规模化的农田改造、粮食主产区基地建设、家庭农场存储设施等提供低利率的信贷支持,以降低农业生产经营成本,提高农业竞争力。

| [1] | 柯柄生. 美国新农业法案的主要内容与影响分析[J]. 农业经济问题, 2002(7): 58–63. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6389.2002.07.015 |

| [2] | 陈富桥, 祁春节. 美国新农业法案对国际农产品贸易影响研究[J]. 世界经济研究, 2003(6): 80–83. DOI: 10.3969/j.issn.1007-6964.2003.06.015 |

| [3] | 冯继康. 美国农业补贴政策:历史演变与发展趋势[J]. 中国农村经济, 2007(3): 73–78. |

| [4] | DANIEL A S. Implications of the USA farm bill of 2002 for agricultural trade and trade negotiations[J]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2003,47(1): 99–122. DOI: 10.1111/ajar.2003.47.issue-1 |

| [5] | DAVID O.Farm policy reform in the United States: past progress and future direction[M]//RICARDO O, CHRISTOPHE B, JONATHAN H.Agricultural subsidies in the WTO green box.New York: Cambridge University Press, 2009: 86-120. |

| [6] | 夏益国. 美国联邦农作物保险:制度演进与运行机制[J]. 农业经济问题, 2013(6): 101–109. |

| [7] | 袁祥州, 程国强, 齐皓天. 美国奶业安全网:历史演变、现实特征与发展趋势[J]. 农业经济问题, 2015(10): 101–109. |

| [8] | 齐皓天, 徐雪高, 王兴华. 美国农产品目标价格补贴政策演化路径分析[J]. 中国农村经济, 2016(10): 82–93. |

| [9] | 方言, 张亦弛. 美国棉花保险政策最新进展及其对中国农业保险制度的借鉴[J]. 中国农村经济, 2017(5): 88–96. |

| [10] | DAVID B, DAVID O.United States[M]//DAVID O, DAVID B, TIM J.WTO Disciplines on agricultural support: seeking a fair basis for trade.New York: Cambridge University Press, 2011: 97-151. |

| [11] | VINCENT H S.The 2014 agricultural act: U.S. farm policy in the context of the 1994 Marrakesh Agreement and the Doha Round[R/OL].ICTSD Issue Paper, (2014-06-30)[2018-05-03].http://www.ictsd. |

| [12] | CARL Z, DAVID O.US crop insurance fiscal costs and WTO notifications under current rules[N/OL].(2015-07-30)[2018-05-10].http://farmdoc.illinois.edu/. |

| [13] | 曹峰, 吴进进, 邵东珂. 美国农业福利政策的演变(1862-2000)[J]. 美国研究, 2015(2): 1–19. |

| [14] | DENNIS A S.Farm commodity provisions in the 2014 Farm Bill(P.L.113-79)[R/OL].Congressional Research Service Report, (2014-03-28)[2018-05-21].http://www.crs.gov. |

| [15] | 彭超, 潘苏文, 段志煌. 美国农业补贴政策改革的趋势:2012年美国农业法案动向、诱因及其影响[J]. 农业经济问题, 2012(11): 104–108. |

| [16] | 黄季焜. 农业供给侧结构性改革的关键问题:政府职能和市场作用[J]. 中国农村经济, 2018(2): 1–12. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21